第一节 纪实文学研究的滞后及其原因

纪实文学普遍存在着创作辉煌与研究滞后的严重问题。而这种现象与问题的存在,又有着历史与现实、观念与理论以及文体自身等多方面的复杂原因。

一、创作辉煌

“战后四十多年,以报告文学为主导的‘纪实性文学’从世界各个角落萌发,是一个普遍的国际文化现象。日本、东欧、北欧也都出现了‘纪实文学热’。”[2]尤其是20世纪下半叶以来,主要在美国、苏联和中国,纪实文学“开始另立门户,与虚构文学分道扬镳,形成了双峰并峙、双美辉映的世界文学发展的新格局、新景观”,“的确格外受到了世界人民的普遍关注”[3]。“以美国为例,过去每年出版的虚构文学作品是纪实文学的三倍,但是这个比例现在正好反过来”[4]。以传记文学为例,“西方传记文学顺应时代要求在当代得到迅猛发展,传记已成为文学体裁中的超级大国”,“目前,传记、传记文学,包括自传、回忆录的写作和研究的勃兴是世界文坛的一个重要现象”[5];“据《新大英百科全书》统计,近年来在美国、英国等英语国家,传记作品的出版约占每年图书出版量的5%”[6]。在我国,从《尚书》、《论语》、《孟子》尤其是从《史记》开始,纪实文学传统悠久,成绩显著。如《史记》、《汉书》之后,南北朝时期的《水经注》和《洛阳伽蓝记》开创了游记体纪实散文的新领域,志怪小说、轶事小说开创了纪实小说新文体;至唐宋时期,柳宗元、欧阳修、苏轼把山水游记推向极致,《东京梦华录》、《武林旧事》、《梦粱录》等南宋笔记体散文标志着纪实文学增添了“回忆录”式的新文体;明代的《徐霞客游记》是游记体纪实散文发展的又一奇峰;至近现代,“纪实文学呈现出了全新的面貌和空前繁荣的景象”,出现了梁启超、胡适、郭沫若、巴金、沈从文、朱东润、吴晗等纪实文学作家和大量创作。[7]

纪实文学发展至当代尤其是新时期以来,更是迅猛异常,成就辉煌。从数量来说,据笔者对《全国报刊索引》所收的自1977至2006年的纪实文学作品的初步统计,发现其总数至少在3万篇以上,而同期的小说总数约在5万篇左右:纪实类作品总量超过了小说总量的三分之二。从出版的长篇尤其是长篇系列丛书来看,据有人统计,仅1990年后全国出版的纪实类丛书就有近百种。其中有的丛书达几十部之多,如《中国抗日战争纪实丛书》23部,《中国革命斗争报告文学丛书》24部。而新世纪以来,纪实文学创作的数量与影响则远在虚构文学创作之上:“出版和市场管理部门得出的数据表明:近几年,正式的纸介出版作品,中长篇小说作品每年约为3000部以上,而写实体作品则在5000部以上,单从数量看,写实体作品一直在长篇小说作品之上。而从影响力看,阅读写实体作品比阅读虚构小说类作品的读者,大约多出三成。……在当下,即使是一本获得过茅盾文学奖的优秀长篇小说,年销售量也难有二三十万册,然而像《苦难辉煌》等写实体作品则可以轻松地达到上百万册。”[8]。此外,“据专家统计,1949年至1983年三十四年里国内出版各类人物传记图书共计3400多种,而1984年至1990年七年里则出版了3700多种”[9]。“1990年以来,我国传记文学作品以年产300部的速度发展,近年更是以年产千部的速度增长,不仅数量空前,而且整体质量上也有了新的提高”;“后新时期的传记热点不断,高潮迭起,真正呈现出千帆竞发、百舸争流的多元化艺术格局”。[10]还有人指出,2001年,全国400多家纯文学期刊的发行总量为120万册,而《家庭》、《知音》的月发行总量都在八九百万册以上;2006年5月,纪实文学占有较大篇幅的《读者》每期发行量超过1000万册。[11]自2010年第2期始,《人民文学》开办“非虚构”专栏,正式亮出“非虚构”旗帜,每期发表1~2篇非虚构作品;10月,该刊召开“人民大地·行动者”非虚构写作计划研讨会,正式实施非虚构写作计划,设基金助“行动者”,由此形成“非虚构文学创作潮”;还有一些民间组织也资助纪实类创作。这些都说明:“非虚构写作存在着拓展和前行的极大空间,有着可以无限预期的未来”;[12]甚至可以说:“纪实文学取代虚构文学既是世界性的文学大潮,也是文学发展的客观规律”;“中国文学的出路在于纪实文学,纪实文学的兴起必将催生大作、诞生大师”。[13]

的确,从质量、影响与受欢迎程度来看,纪实文学名家辈出、精品众多、影响深远。如中国古代的《史记》、《徐霞客游记》,现代的《西行漫记》等,均蜚声世界,流传不朽;外国丘吉尔的《二次世界大战回忆录》获诺贝尔文学奖,中国陈桂棣、春桃的《中国农民调查》获世界尤利西斯报告文学奖。其他如《包身工》、《萍踪忆语》、《傅雷家书》和《哥德巴赫猜想》等被评选为“百年百种优秀中国文学图书”,《高玉宝》、《我的一家》、《县委书记的榜样——焦裕禄》、《画魂——张玉良传》、《灵魂何归——王建业特大受贿案探微》(又名《没有家园的灵魂》,以下简称《灵魂何归》)和《高原雪魂——孔繁森》等被改编为影视、戏曲或连环画作品,《谁是最可爱的人》、《王若飞在狱中》、《为了六十一个阶级弟兄》和《马家军调查》等,或被选入中学课本,或社会反响强烈。它们实际已成为当代文学中的“准”经典。还有不少作品亦发行量大、流传深广。

从社会重视程度而言,一是越来越多的报纸杂志开辟了纪实文学专栏,不少刊物如《中国作家》、《北京文学》和《当代》等,将报告文学等作为重点文章刊发。尤其是《中国作家》,不仅将重点长篇(如《马家军调查》、《落泪是金》等)以整本刊物的篇幅推出,而且另辟了《中国作家·纪实》版。二是自1988年以来,全国相继成立了纪实文学、传记文学和报告文学研究会等,活动频繁,内容丰富。三是在全国各种评奖中纪实文学所占比重大。如在1996年第五届“五个一工程”评选中,有《高原雪魂——孔繁森》、《早年周恩来》和《孤儿泪》等19部作品获奖[14];第一届(1995~1996)鲁迅文学奖中有《锦州之恋》、《灵魂何归》、《黄河大移民》等15部报告文学作品获奖,比同时获奖的中短篇小说仅少1篇[15]。同时,从1990年开始,为适应长篇创作迅猛发展的现实,全国优秀报告文学奖分列了长篇与中短篇,而鲁迅文学奖也专设了报告文学类。尤其值得注意的是,中国报告文学学会对新时期以来30多年的报告文学理论研究成果进行总结,评出了《中国报告文学史》等8部著作,并于2012年初在京举行了隆重的“首届全国报告文学理论奖”颁奖大会。这一活动,“既显示了中国报告文学理论研究已经打下了一定基础并走向成长,同时也标志着中国报告文学理论已经开始跨进一个新的时期”。[16]

二、研究滞后

然而,虽然纪实文学创作发展迅猛、成就显赫,但与虚构文学相比,其理论研究却非常落后,与创作形成巨大反差。

首先,纪实文学研究人员少,研究成果不多,尤其是缺乏高水平的权威理论专著。外国是这样,中国更是如此。如传记文学,尽管胡适、梁启超和朱东润曾分别在北京大学、清华大学和复旦大学开设过传记文学的课程,却未能造就其专业研究人才[17]。就报告文学而言,其研究成果不仅远不能与小说、戏剧、诗歌等门类和《史记》、《红楼梦》、鲁迅等显学相比,而且与胡适、老舍、周作人等单个作家相比也相差甚远[18]。总之,纪实文学“并没有像同样在90年代‘热’起来的散文随笔一样,引发探讨与研究热潮。传记的写/读的热潮并未带来‘评’的热潮。传记似乎面临着令人困惑的‘流行的寂寞’。这一矛盾喻示着一个不容回避的挑战:正在无限扩张的传记文化需要以新的视界加以探索和认识;传记的历史与未来也要从‘当下’的语境中进行反思和展望”[19]。这一点,我们还可从《中国新时期文学研究资料汇编》[20]丛书中进一步看出。该丛书虽列有报告文学卷,但传记文学等未列专卷,检阅“报告文学”、“散文”卷中的文章与索引,也基本上未见传记文学、回忆录、纪实散文和“口述实录文学”等。即使是有幸编了专卷的“报告文学”,也未收入被不少人称为“纪实文学”而实际上大多可归入报告文学的历史题材作品。这就说明,该套资料的选编标准,所持的还是传统的文学观念,它对新时期以来出现的新兴交叉文体或暂时还未从理论上进行规范的、有争议的品种如“纪实小说”、“报告小说”、“非虚构小说”和“口述实录文学”等,采取的还是回避态度。尤其是对源远流长、具有深厚传统基础的传记文学,或许是因为理论的缺失或研究成果的稀少,或许是因为沿袭传统的惯性,也采取漠视而忽略不计的态度。这就更使传记文学、回忆录等纪实类作品的研究成了当代文学研究中的“盲点”。

其次,纪实文学研究的落后还表现在视野的闭塞与观念的褊狭等方面。如在现代文学中,表面看来,我们对梁启超、胡适、郭沫若、巴金、沈从文等大家的研究似乎已经较全面、深透了,其实不然,其中存在的重大缺失即是对有关“纪实文学”的忽视:不仅对梁启超与胡适有关传记文学等方面的创作和理论缺乏系统研究,而且也有意无意地轻视或忽略了在其作家文集中占有极大比例的“沫若自传”、“从文自传”与书信等。这不仅是视野的闭塞,更是观念的褊狭。这一点,在巴金研究中表现尤为突出。正如有人所指出的,中国早期的报告文学或非虚构写作,绝不仅仅与红色革命有关;而我们却只选取与红色革命、红色战争等相关的作品,此外悉数免谈:“这是一种大偏颇,也是一种大无奈”——

以巴金为例,他同样是一位“五四”以来纪实文学写作大家,发表了大量优秀作品。但我们只选取他上世纪50年代写的《我们会见了彭德怀司令员》和《生活在英雄们中间》等抗美援朝时期的文本,对他晚年写出《随想录》评价亦高,被誉为“一部讲真话的大书”——却从来不去研究巴金曾经站在其他“主义”立场上,呕心沥血,为中国现当代纪实文学的早期开拓,做了哪些贡献。……早在1923年,巴金就以著名无政府主义者为主人公,发表了《大杉荣年谱》,稍后完成《柏克曼传记》,1926年接连撰写了《俄国虚无党人的故事》和《法国虚无党人的故事》,此后结集出版《革命的先驱》一书……先后推出他所敬重的俄国女革命家——苏菲亚传、沙苏丽奇传、妃格念尔传、色婷娜传、游珊传、海富孟传等十位代表人物的纪实报告,合集成书《俄罗斯十女杰》;巴金另一本悲壮的报告文学集,名为《断头台上》,他集中笔墨反映国际社会中无政府主义先驱们的卓越表演和惨烈牺牲;第三本《俄国革命史话》,激情报告反抗沙皇暴政的十二月党人和农民起义领袖们,为他们立传……

很可惜,巴金此类作品以及更多作家的早期非虚构文学,只因其立场观点与后来的主流评判存在种种差异而被整个研究界忽略、抛弃了![21]

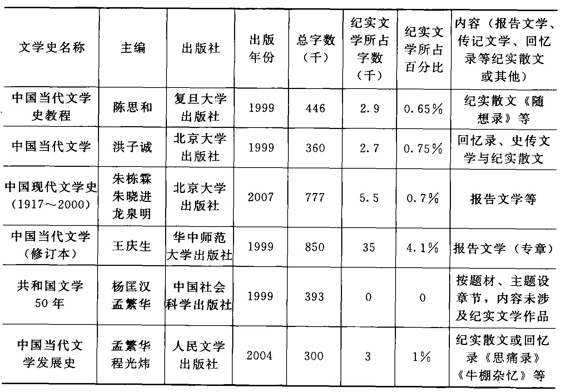

最后,尤为值得注意的是,纪实文学在文学史教材和专著中无地位。正是由于理论的缺失与视野的闭塞等,导致文学史版图的倾斜,即基本上只有虚构文学而无纪实文学。这一点,我们以1999年以来的六种中国现当代文学史教材和专著为例加以说明。试看下表:(https://www.xing528.com)

从上表可知,《中国当代文学史教程》和《中国当代文学》都未提及报告文学而只涉及《随想录》等纪实散文和回忆录等;孟繁华、程光炜主编的《中国当代文学发展史》虽然其有关纪实文学的内容占到了1%,但也未涉及重要的报告文学与传记文学,而只提到了《思痛录》与《牛棚杂忆》等纪实散文或回忆录[22];而杨匡汉、孟繁华主编的《共和国文学50年》则完全未涉及纪实文学。这样,在上述所列的六种史著中,纪实文学平均所占的比例只有1.2%。如果更进一步,再把目前最流行、最权威的教材缩小为陈思和的《中国当代文学史教程》、洪子诚的《中国当代文学》和朱栋霖等的《中国现代文学史(1917~2000)》(上、下)三种,则比重更是大幅度下降,仅为0.7%。这样,问题就严重地凸现在人们面前:与小说等虚构文学争雄斗艳、旗鼓相当的纪实文学创作,在我们的文学史教材中却被轻视而无地位;而且,与纪实文学越来越兴旺发达的来势恰恰相反,越是最新、最权威、最流行的教材,其纪实文学所占的比重越小。而这种严重失衡的文学史格局,势必也造成了纪实文学在教学与科研方面的恶性循环:因进不了文学史教材也就基本上进不了大学课堂,进不了大学课堂也就基本上造就不了专业人才,造就不了专业人才也就使纪实文学研究后继无人,后继无人也就造成文学史的“残缺”——只能让纪实文学继续成为“盲点”。事实也正是如此:因研究报告文学等纪实文学的专家奇缺,目前我们培养的研究纪实文学的博士生、硕士生极少,研究生中以纪实文学研究作为学位论文的也比例极小。这样,我们就不得不反思:这样的文学史写作完整、科学吗?这样的当代文学研究与教学合理吗?

三、原因剖析

为什么会造成纪实文学理论研究如此贫乏、落后与文学史版图如此倾斜的尴尬局面,即出现创作与研究严重相悖的现象呢?

首先,必须承认,与虚构文学相比,纪实文学先天不足,后天失调。它虽然发展迅猛,成就辉煌,但毕竟根基不深,成长不顺,问题不少。因为,尽管中外文学史上都可举出一些纪实文学名著,尤其是传记文学,也可说是源远流长,但总的来说,纪实文学的崛起是在近几十年之内。即使是传记文学,真正被视为一种文学体裁也是从20世纪初才开始的。[23]至于报告文学,则本来就是伴随着近现代世界无产阶级革命运动和新闻事业的发展才诞生与发展的,先天就带有反传统、反艺术而为现实政治服务的功利目的,因而就受到传统文学的本能反对与排斥。在我国,由于近现代忧患重重的特殊时代与救亡图存的特殊国情,这一文体就更与政治紧密相关,比虚构文学承担了更多的社会责任,其命运也更坎坷多舛。如我国报告文学创作的第一次高潮是在抗战时期,它直接承担了为抗战服务的社会任务。接着又是为解放战争与抗美援朝呐喊助威,为社会主义革命和建设宣传鼓劲。而在极左政治统治时期,它又被阉割批判功能,比虚构文学更被强调为“中心”、“政治”服务,更被直接当做“阶级斗争”的工具和武器。新时期开始后,与整个中国文学一样,报告文学本以为迎来了自己文体发展与理论建设的黄金期——它拨乱反正,调整姿态,积极吸收小说、诗歌、戏剧等虚构文学的艺术形式,甚至借鉴某些现代派手法,同时也在“真实性”等方面进行理论探讨,从而初步实现了歌颂与批判、“文学”与“政治”以及主旋律与多样化等方面的融合。然而,好景不长,改革的艰难与小说的“失去轰动效应”又一次把报告文学推到时代前台,以问题报告文学为代表,纪实文学不得不再次承担“过于宽泛与沉重”的“社会功能”,“经受着时代使命与审美本性各从一端撕裂所引起的悲哀”[24]:不得不以牺牲“文学性”为代价而将“理性”推向极致。进入商品经济时代后,随着文化的多元与文学的边缘化,这种“时代使命”与“审美本性”的冲突渐趋和解。按理,这是纪实文学文体规范与理论建设的又一时机。然而,商品经济的冲击与“纪实”文化的热流又使形势变得扑朔迷离、莫衷一是。20世纪90年代初涌现的“纪实文学”热既是报告文学企图冲出政治“围城”、摆脱现实重累的努力,又与市场经济和商品文化的影响密不可分。因而它不但出现媚俗、“拜金”的倾向,而且概念混乱、文体杂糅、良莠不齐,同时也伴随着不断的“侵权”官司。如果将那种恪守文学性与真实性、新闻性相统一的报告文学拿来相比照的话,便极容易觉得如今的纪实文艺“真是有些发疯了”[25]。正是如此,有人指出,纪实文学存在记述自由与创造自由、新闻性与典型性、“赤身裸体”的真实与艺术真实、史料价值与艺术品位等四个方面的两难选择。[26]正是这种“失控”、“发疯”与“矛盾”,使本来就“先天不足”的纪实文学理论更加雪上加霜、“后天失调”。

的确,纵观新时期以来的纪实文学尤其是史传报告文学(关于史传报告文学的概念,后面章节将论及)创作,我们看到,它在迅猛发展的同时也伴随着问题与失误。如在20世纪80年代的发展期,它在自由探索的同时,伴随着政治改革的焦虑与急功近利的偏激;在90年代的兴盛期,在争奇斗艳、整体推进的同时,夹杂着商品经济的浮躁与世俗社会的浅薄;而自21世纪以来的深化期,它在重点突破、理性提升的同时,又面临着题材重复的危机与良莠不齐的尴尬。然而,贯穿其中的主要问题还是概念的混乱与理论的缺失。这一点,首先又突出表现在“纪实文学”、“纪实小说”与“报告文学”、“传记文学”的文体概念与评价标准方面。也就是说,不少史传报告文学作品所贴的标签是“纪实文学”,而许多“纪实文学”作品实际又不是报告文学而是传记文学或纪实散文之类。同时,在不同时段、不同语境、不同出版社甚至在同一本书中,它们的概念、称谓又是相互混用、游移不定的。如黄济人的《将军决战岂止在战场》,解放军文艺出版社1982年第1版和1997年第2版时版权页上均标的是“报告文学”,而光明日报出版社2007年再版时却标的是“纪实文学”;旻子的《尊严——中日民间对日索赔纪实》(以下简称《尊严》,中国工人出版社,2002年)封面和扉页上标的是“长篇报告文学”,但版权页上却标的是“纪实文学”;张正隆的《战将》(解放军出版社,2000年)版权页上标的是“报告文学”,封面却标有副题《韩先楚传》;张正隆的《战争记忆》(解放军文艺出版社,2006年)版权页上标的是“传记文学”,扉页上却标的是“长篇报告文学”。还有,如郭文杰的《学生恋爱报告》(作家出版社,2006年)版权页上标的是“报告文学”,而在扉页上,却标上“学生心理健康教育读本”的副标题;关庚寅的反思慕绥新腐败大案的《审判》(文汇出版社,2005年)和聂茂等人的《伤村——中国农村留守儿童忧思录》(以下简称《伤村》,人民日报出版社,2008年)明明是报告文学,版权页上却标的是“教育工作”和“农村—儿童教育”之类。如此等等,不仅带来了理论的混乱,而且导致了作者、编辑与读者的莫衷一是。

本来,纪实文学是包括报告文学、传记文学等在内的种概念,报告文学是从属于纪实文学的属概念,但现在,许多人(主要是文学刊物与出版社的编辑)却把“纪实文学”作为一种具体文体与“报告文学”、“传记文学”等并列,同时也把一些发生新变的散文之类归于“纪实文学”。为什么会出现这种现象呢?其原因,既有外在的时代文化影响,也有内在的文体本身的诸多因素。就外在的时代文化原因而言,它主要是社会的需要,“无非是要告诉人们此类作品更具生活的真实,也更贴近现实、贴近时代。它是人们企盼着现实主义文学回归的一种特殊的文学形式和文学现象”。[27]具体来说,它与20世纪90年代初的“毛泽东热”—“中共领袖热”—“中共著名人物热”密切相关。而“毛泽东热的形成,是四方面势力共同推波助澜的结果,出版社、个体书商、作者、读者都是这场热潮的鼓动者。出版社的积极是出于名和利两方面追求的目的,而个体书商则集中把注意力瞄在‘名人效应’而带来的‘利’之上”[28]。因此,“纪实文学”的出现,一开始就打上了商品经济的烙印——既迎合了追新求异、求真务实的社会审美心理,又避免了因“真实”而起的诉讼纠纷,还能名利双收,何乐而不为?有人则认为——

需要“纪实文学”的根本原因,是作家为了摆脱真实给自己造成的束缚,是怕因为不慎带来的失实给自己造成被动和麻烦。以此看来,“纪实文学”之所以要把真实和虚构两个完全对立的概念强行的统一起来,完全不是为了去建立和构造一种全新的文体,而是为了寻找一种自由创作的途径,在人为的躲避对真实应当承担的责任。为了以真实性来诱惑读者,却又不愿受真实的约束,承担真实的责任,这正是“纪实文学”创作所要得到的和排除的所在。这一切都已经明白无误的告诉我们,“纪实文学”的出现,完全是一种狡黠的智慧和软弱的行为结合之后而出现的一个怪异的文学现象。“纪实文学”没有一种严格分明的文体标准,在真实和虚构之间,它是含糊不清的。它只是一种特殊的、取巧的创作操作方式,难以支撑一种文体的实现。[29]

还有人认为:“纪实文学”不是一个关于具体的文体的范畴,它更多的时候是用以指说一种边界不清的“文类”,其中有传记文学、纪实散文、历史故事、纪实小说等。很明显,在这样的类属中,时效和真实的因素被模糊了、淡化了。它既可以指向现实,而又更多地回叙历史;它既可以反映客观真实的人物事件,也能虚虚实实地写人叙事。而报告文学应是一个有所确指的具体的文体名称。[30]总之,“纪实文学”是一个“完全不科学的概念。它纪实时达不到完全真实的程度,虚构也达不到自由艺术的程度”,“是一个让人无法把握的对象”,[31]是一种时代社会思潮影响下的复杂文化现象[32]。纪实文学创作与理论的相悖,是时代的无奈与历史的失误,是文体本身长期缺乏理论关怀而导致恶性循环的结果。这样,当人们面对积重难返的历史难题与现实挑战而深感力不从心时,在教学和科研中采取“宁缺毋滥”、敬而远之的回避态度就不足为怪了。

其次,纪实文学理论研究的严重滞后,还在于历史传统的惯性、研究基础的薄弱与理论武器的缺乏。即在我们传统的文艺理论武库中,几乎只有虚构文学而无纪实文学的资源。检阅古今中外的文艺理论教科书、资料集和专著等,我们见到的几乎全是有关诗品、诗学、小说美学、戏剧美学之类,其名词概念也都是针对虚构文学而言的“现实主义”、“浪漫主义”、“现代主义”、“创作心理”、“意境”、“史诗”之类,而无一报告文学美学、传记文学美学和有关纪实文学写作的方法、技巧之类的资料。甚至在文体分类中,也极少有报告文学、传记文学等——最多将它们纳入“散文”中简略综述。即使是个别将报告文学独立而与散文并列为一大类的教科书,所用的也还是传统观念,即用小说等虚构文学的标准去要求报告文学,认为它“必须塑造丰满的人物形象,必须有生动的形象化的细节”[33]。实际上,这两点恰恰是小说等虚构文学之所长而为报告文学等纪实文学之所短。把它们作为报告文学的必备条件,恰恰忽略了报告文学“非虚构”的文体特性。因为,要“塑造”人物而且“丰满”,要细节“形象化”而且“生动”,就离不开对话与心理描写等,而要进行对话与心理描写,又离不开“虚构”与“想象”。这样,问题就回到了虚构文学的原点。当然,此观点来源于被经常引用的茅盾的论述:“好的‘报告’须要具备小说所有的艺术上的条件——人物的刻画、环境的描写、气氛的渲染等等。”[34]表面看来,权威人物的经典论述应该具有权威性,实际上,这恰恰反映了我们观念的传统、保守与理论的贫乏、落后。因为,茅盾说此话时是在报告文学理论草创期的20世纪30年代。当时,为了使报告文学尽快从新闻母体中独立出来而成为文学家族的新成员,以小说作文体参照并引导它向“文学”发展,就有其历史的合理性。事实上,茅盾的这一理论对于报告文学的“文学性”建设及其走向“独立”产生了深远影响。然而,我们也必须看到,茅盾此理论存在先天的局限,给后来的报告文学发展也带来了消极、负面影响。因小说“文学性”的关键是“虚构”与“想象”,强调和发展这种“文学性”的结果,就必然走向“虚构”。如此,也就引起后来有关“真实性”问题的争论不休。实际上,在茅盾提出此理论前后——尤其是新时期以来,“小说体”报告文学只是报告文学“多元化”中的“一元”,其他还有“游记体”、“学术体”和“卡片式”、“综合式”等,它们都不是以人物为中心,都无法使形象“丰满”和细节“生动”。显然,用“先天不足”且早已过时的理论来规范今天全方位多元发展的创作现实,只能捉襟见肘、漏洞百出。

除民族资源的匮乏外,纪实文学理论的落后与观念的保守,也与我们接受西方文论尤其是“纯文学观”密切相关。如广泛流传的美国权威著作《文学理论》认为:“文学艺术的中心显然是在抒情诗、史诗和戏剧等传统的文学类型上。它们处理的都是一个虚构的世界、想象的世界。”[35]如此,“文学理论便形成了以虚构为话语中心的语境。文学理论中的一些基本范畴和概念,如审美创造、审美想象、再现、表现、典型、能动反映、意境、浪漫主义、现代主义、迷狂、性欲升华、艺术真实、移情、变形等等,都是针对虚构文学建立起来的。而文学批评,也是运用这些范畴和概念对虚构文学作品进行评议”,而纪实文学,则“基本上是存在于文学理论和文学批评话语之外的一个文学另类”[36]。实际上,“西方在建构自己的文学观念的时候,并没有考虑中国还有文学,甚至比它的历史更长、更悠久,而且成果更辉煌。我们用的是一种错位了的、从西方的经验中产生出来的文学观”。如在文体的分类上,采用诗歌、散文、小说、戏剧的“四分法”,就把我们“中国文学的一些强项、一些精髓的东西”“在这种概念的转移中忽略了,流失了”[37]——不仅“忽略”了我们具有中国特色的新兴强势文体报告文学,而且“忽略”了我们具有悠久传统的传记文学。

当然,纪实文学理论的滞后也有它自身文体特性等方面的原因。简言之,一是人们对史传报告文学这种远离“新闻性”的新品种是否还属于报告文学产生怀疑;二是有些作品因“真实性”问题而引起官司与人事纠纷;三是不少作品因体裁特征不明确而无法归类;四是欧美纪实文学的兴盛对国内读者的影响。也就是说,纪实文学不仅内涵复杂、品类繁多,而且它大多具有跨学科、跨文体的特点,大多属于新兴交叉文体。而由于现代学科与专业的细密分工,人们对跨学科或处于边缘地带的文体还缺乏足够的热情与兴趣,因而对纪实文学的研究大多还处于“两不管”的状态。如传记文学、回忆录、书信和某些纪实散文,既属“文学”也属“历史”,即既有文学性又有史料价值,因而“文学”就可以把它推给“历史”。而其中的一些学术性较强的名人传记如“自传”、“评传”、“传论”以及“年谱”之类,人们又认为它们是“学术”而不是“创作”。又如报告文学,它不仅历史短暂,而且是随着近现代新闻事业的发展而来的,因而天生就具有“新闻”的特性,人们也可以把它推给“新闻”。而《水经注》、《洛阳伽蓝记》和以后的某些游记体散文,则既属“文学”,也属“地理”和“旅游”,文学研究者似乎更有理由推拒。不仅如此,问题还在于这些交叉文体或“边缘文学体裁”并未定型,还处于发展变化的动态之中,人们还无法准确把握其文体特性,即无法对其进行理论规范,而只能任其发展,静观其“变”。这样,当然也就导致繁荣中的“混乱”与开放中的“无序”。在这方面,最典型的还是所谓的“纪实文学”。如前所述,“纪实文学”应是与“虚构文学”相对的一个“种”概念,它包括报告文学与传记文学等,但目前不少报纸杂志和学者却用来指代20世纪90年代以来兴盛的许多历史题材作品,把它作为与报告文学、传记文学等并列的“属”概念。而这种“混乱”,实则也是出于无奈:如《中国抗日战争纪实丛书》、《新中国纪实丛书》等,说它们是报告文学吧,又大多缺乏“新闻性”(现实性)与“政论性”(理性);说是传记文学吧,又不是以人物为中心或完整记述人物的生平行状;说是回忆录吧,又缺乏第一人称“我”的叙述视角与主体情感。因而只能采取权宜之计,“姑妄言之姑妄听之”。至于所谓“纪实小说”、“报告小说”、“非虚构小说”、“新新闻小说”和“口述实录”之类,则更是见仁见智、众说纷纭。总之,“纪实文学”是一种时代社会思潮影响下的复杂文化现象;其创作与理论的悖论,既有历史与现实的无奈,又有文体发展的内在原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。