中国早期戏剧的巫傩形态

引 言

逐除或曰驱禳,是人类生活中历久不衰的一项活动。例如驱傩、贴门神、临水禊祓,都属逐除活动。禊祓的风俗至今仍见于云南民族,傣族的“泼水节”、水族的“三月三”都是以水洗秽的逐除活动。在林林总总的逐除活动中,傩及傩类的逐除活动是中国早期戏剧中的重要形态。

原始先民们在信奉鬼神信仰的同时就对神与鬼进行了分类:其一是对人类有利的;其二是对人类有害的,例如人的疾病、宫室的不宁、作物的歉收及亡灵的不安等,均为有害的精灵所为。于是,驱邪纳吉就成为他们生活中的必不可少的事。那么,这种逐除或祈求,就成为人类最早的巫术活动,巫觋也就是最初的巫术操作者。《周礼》中所记载的“方相氏”,其实也是在大傩中承担着巫觋的职责。因此,我们所说的“巫术形态”,也可以称之为“巫傩”形态。后世汉族的端公(香通、香童)、道士、北方民族的萨满,南方彝族的毕摩,佤族的窝郎、魔巴,阿昌族的活袍,纳西族的东巴,摩梭人的达巴等神职、巫职人员,都是先秦巫觋的后继者。同时,这些巫觋在各种逐除活动中又承担着类似方相氏的职能。无论是巫觋还是方相氏,都与中国戏剧的早期形态有密切的关联。也可以说,他们是巫术形态戏剧的演员。

一、巫觋与中国戏剧的巫术形态

(一)巫的产生与历史地位

在漫长的历史时期里,巫是一种举足轻重的社会角色。《国语·楚语下》云:

古者民神之不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则神明降之,在男曰觋,在女曰巫。

巫为女巫,又是具有很高社会地位的人,可以推知,最早的巫是产生于母系氏族社会的女官。在仰韶文化时代的鱼纹人面图案,也许就是女巫的造型。陈梦家先生指出:“故《诅楚文》‘丕显大神王咸’之王咸即巫咸。”又指出,古者宗教领袖即是政治领袖。[1]据《逸周书·史记解》,中国历史的确有一个“龟策是从,神巫用国”的时代。从前引《楚语下》文,可以看出充作巫觋的人需要很高的才能和品质,而这一点正是中国历史上选任官吏的标准。所谓“神巫用国”当是可信的事实。

在云南民族民间,巫的选择也有一定的规则,例如苗族,一个人需大病数日或因病疯狂而跳崖、投水者,方可作为巫的候选人。在云南阿昌族的活袍(巫师、祭师)中,地位最高的是“阴传”活袍,其名的意思是该巫师在昏迷中无师自通(即神授)地掌握了民族史诗和祭祀经文。有师承的巫师则是等而次之,称为“阳传”。云南民族民间的巫师不仅是各种巫术活动的主持者,还是本民族文化、历史的传承者,因而享有很高的声望。

白族的女巫通称巫娘,俗称“师娘”,男巫通称巫公,俗称“师爷”。由那些面貌端正、聪明机智、擅长歌舞的人担任。据介绍:“巫公巫娘都是训练有素的能歌善舞的佼佼者……一般的女巫,都是生得风流多姿,体态妖娆,歌喉清脆动人,手腕灵活的年轻女子。”[2]这里的意思是,巫与表演的关系甚为密切,以至挑选的具体标准也是以艺术表演为主要尺度的。

(二)巫的职事

巫觋在历史上除了曾经参预政权而外,其主要的职事为降神、驱鬼、占卜。段玉裁注《说文》“觋”曰:“觋,见鬼者也。”《周礼·春官》云:

男巫掌望祀、望衍,授号,旁招以茅。冬堂赠,无方无算。春招弭,以除疾病。王吊,则与祝前。

女巫掌岁时祓除、衅浴。旱则舞雩。若王后吊,则与祝前。凡邦之大灾,歌哭而请。

郑玄注《女巫》云:“有歌者,有哭者,冀以悲哀感神灵也。”此外,“疫”作为一种最为常见的邪鬼,亦是巫觋重点驱除的对象,因此,巫又兼有医的职能。医的本字为毉,从巫。《论语·子路》云:子曰:“南人有言曰:‘人而无恒,不可以作巫医。’善夫!”可见在当时的“南”方,巫、医是不分的,而且,无恒的人是不可以作巫医的,说明巫医在春秋时代仍有较高的社会地位。《孟子·公孙丑上》云:“矢人唯恐不伤人,函人唯恐伤人。巫匠亦然。”这句话的意思是:射箭的人唯恐伤不着人,而做铠甲的人却唯恐不能保护人,巫和木匠也是这样。这里的巫就是指巫医而言。《山海经·大荒西经》云:

大荒之中,有山名曰丰沮玉门,日月所入。有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在。

“从此升降”是巫通天之法术,而“百药爰在”则是明指巫有医术。

《周礼·夏官·巫马》云:“巫马:掌养疾马而乘治之,相医而药攻马疾,受财于校人。马死,则使其贾粥之,入其布于校人。”医马而作为巫马,亦是巫医不分的又一例证。《淮南子·说山训》云:“病者寝席,医之用针石,巫之用糈藉,所救钧也。”高诱注云:“医师在男曰觋,在女曰巫。石针所抵殚人雍痤,出其恶血。糈,米,所以享神;藉,菅茅,皆所以疗病、求福祚,故曰救钧。”是高诱亦主巫医不分。

在民族民间的巫师中,也多有略通草医者,用医术来增强自身的法术。而在那些信奉巫术的民族和部落中,治病仍是由巫师进行“打醋碳”、“跳神”以及其他巫术行为来驱除病鬼。这就是云南民族民间所常说的“神药两解”。

在医学不发达的时代,疾病是人类生命的最大威胁。所谓宫室驱邪,主要是逐除那些疫鬼。因而,巫或觋必定在民族或氏族中居于重要的位置。笔者1988年在云南玉溪地区澄江县小屯村考察“关索戏”时,发现他们的戏神牌位为“敕封有感风火药王”。对于“药王”,学界尚未有共识,是否可以考虑:“关索戏”是为了逐疫而在小屯村落户的,而“药王”正是有驱病消灾之神力,更兼之云南汉方言中“乐”、“药”不分,方导致了“药王”为戏神的情形。古者巫医不分,或许正是如今民间戏神与药王混用的真正原因吧。如此看来,巫医在表演艺术中也有不可忽视的作用,甚至一次巫术操作也可能成为一次戏剧演出。

在某些民族中,为了驱除病魔,还要进行群体性的逐除戏剧演出,我们以云南哈尼族的驱疫戏剧“那梭咧”为例。“那梭”为哈尼语的病魔,“咧”即是哈尼语“驱赶”意思。“那梭咧”即驱病魔之意。

每年七月,天气暑热,瘟疫盛行时,看到寨里牲畜死亡,人有病痛,便认为是“那梭”作祟。由头人、寨老、摩匹(巫师)共同择定日子,每年七月中旬属蛇日(哈尼人的观念中有蛇传人之说),举行村寨性“那梭咧”的祭祀活动。届时一天,全寨停止一切农事生产。举行祭神驱邪仪式时,由众多的未婚青年和儿重,用锅烟子抹黑面部或以黄、蓝、紫、红色汁液涂抹面部,手握刀枪、铜器铁链条之类的东西,装扮神兵,由一个音色洪亮,口齿流利的摩匹说唱驱除病神,消灾难的祈祷祭词,走家串户驱病神。每进一户人家,兵士们舞动手中器械,作与鬼魂拼搏之状,并呐喊助威。从楼上到楼下无处不到,主人即撮一大碗米给驱病神的队伍,并在火塘内丢一把辣椒,让辛辣味充填茅屋。驱病神的人们离去时,用扫帚把屋里的灰尘扫出屋门。全村每户都撵遍后,则杀一只狗,用狗血淋寨门口或进出寨子的路口,谓之“堵鬼路”,阻挡病神出入。最后到离寨数里的溪边或箐沟里去宰杀猪鸡,祭祀神灵,祈求护佑。[3]

在贵州省毕节县云坭乡三官寨的原始宗教中,为了驱除对养猪有害的邪污,有一种称为“扫猪圈”的巫术活动,同样是呈现出戏剧的形式以逐除。在这个活动中,要有一个人装成一只猪来进行表演。其过程是:

由扫圈人——“准巫师”择定吉日,早晨举行仪式。首先,扫圈人在圈门口烧香化纸,念咒请神(据说是请鲁班,咒语大意是请神保佑,清除邪污,使猪肥壮等等)。之后又在圈四角放的碗前化纸,随之叫装猪的人到四角去吃碗里的玉米粑和豆腐。此粑和豆腐必须由装猪人吃掉,还得学着猪贪食的姿态,发出“哼哼”急叫声。吃完后,又指给装猪人拉屎睡觉的地方,装猪人必须先在便处站一下,装作拉撒屎尿的样子,然后又至猪睡处的稻草捆上坐卧一下,也像猪睡的样子,表现很舒服,同时扫圈人要说些叫猪快长、不生病的吉利话。之后,装猪人悄悄走出猪圈,即把猪赶到圈内,仪式结束。[4]

巫师是巫术的主持者,而装猪的人就是戏剧演员了。虽然没有相应的假形,但他在圈中,就是演一只健康的猪。这一类的表演,在其他的摹拟巫术中也是常见的现象。

巫觋是原始信仰时期产生的神职,随着历史的进程,巫之权力必将大为削减。在《周礼》的记载中,巫觋已降为下等官员,如《司巫》所说“男巫无数”、“女巫无数”等。但是作为一个特殊的阶层,巫觋不可能对人们的生活和历史无所用途。相反,巫觋在歌舞艺术和戏剧表演方面显现出非凡价值,以至王国维等把巫与优并列起来,视为戏剧的源头之一。

(三)巫与戏剧表演

巫觋以降神、驱邪为主,现在我们感兴趣是:巫觋用何种手段来降神、驱鬼呢?许慎《说文解字》释巫:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。像人两舁舞形。与工同意。古者巫咸初作巫。”这里对舞的强调,与前文“王舞又雨”相同。由此可知,巫觋就像“歌哭而请”那样,借以事神、驱邪的手段主要是歌舞和表演。陈梦家先生认为小篆的“舞”是由甲骨文的“巫”(舞)变化而来的。[5]

《尚书·伊训》云:

敢有恒舞于宫、酣歌于室,时谓巫风;敢有殉于货色、恒于畋,时谓淫风;敢有侮圣言、逆忠直、远耆德、比顽童,时谓乱风。

这一段文字告诉我们两点:首先,“恒舞”、“酣歌”是巫的活动特点;其次,巫风已与“淫风”、“乱风”相提并论,可以想象,巫的表演包含了丰富的民间艺术的成分。故明人杨慎《升庵集》卷四十四有云:“观《楚辞·九歌》所言巫以歌舞悦神,其衣被情态,与今倡优何异。”他的看法是:作为表演者,巫觋的技巧和职能是和倡优相似的。

巫觋以歌舞作为降神和驱邪的手段,就必不可免地要进行装扮、舞蹈、歌咏乃至戏剧性的表演。屈原笔下的山鬼就是一个“被薜荔带女萝”的女巫。《山海经》中许多巫觋的装扮就更为奇特了,如奢比之尸“兽身、人面、大耳,珥两青蛇”,雨师妾“其为人黑,两手各操一蛇,云耳青蛇,右耳有赤蛇”(《海外北经》),“西王母状如人,豹尾、虎齿而善啸,蓬发戴胜”(《西山经》),“头人面鸟喙,有翼”(《大荒南经》)等。

巫作为神人之间的媒介,既要扮演人的情态以祈求于神,又要扮演神的情态以施惠于人。于是,巫术的戏剧就产生在这两种表演之中。云南大理白族是一个巫风较盛的民族,在巫术中,戏剧是巫师作法的主要手段,现以“问魂”为例说明之。[6]“问魂”在大理又叫作“走阴”或“放阴”,意思是巫师作法,进入阴间,为主顾寻找死去的亲人。1988年笔者在大理地区考察时,人们对此多有介绍,据说功力深厚的巫师可以通过这一活动找到死者生前藏匿的财物等。

首先介绍有关的人物。“问魂”巫术的表演者是一个男巫,大理地区俗称为“师爷”。问魂者为四姑(与调查者杨宪典先生同村),她要寻找的亡灵有三个:一是丈夫杨刚,二是儿子杨加果,三是堂妹杨富容。

“问魂”的基本程序是:

第一步是问魂者先把死者的魂请到巫师作法的香堂。到了巫师家门口,又谢门神。进得香堂磕头,又贡上鸡蛋、米,以及一个红纸包,内装着三块银元,还许了愿,哀求巫师,巫师才开口道:“挂上你的人的名字和岁数吧!”四姑说:“是我的男人名叫杨刚,三十二岁死了,还有儿子名叫加果,才三岁就死了,请师爷寻找。”巫师道:“念你眼目不明,木单子(白语可怜之意),我就替你‘发马’。”

第二步是巫师走阴。方法是取出“甲马子”烧了,又打发他的一对阴司童子(两个小纸人)也烧了,意思是叫它俩跟着“甲马子”去阴司寻找鬼魂。只见他把上衣脱光,两腋下夹着两把烧燃的香。“斗斗铿,斗斗铿!”就敲响锣鼓绕着香堂边跳边唱,白语叫“神困”,意思是巫师已经入神了。忽然他“嘟”的一声,高叫:“童子听者,命你两个跟着甲马子去到阴司地府寻找大理县喜洲中和邑杨刚鬼魂前来,不得有误!”一霎时,童子已经找来,巫师把夹着的香放入火盆,又“嘟”的一声,开始问魂。

第三步是巫师作为亡灵的代言者与问魂者对话、歌唱,即“借口传言”。有时,巫师“找”来的亡灵未必是主顾要问的。如,巫师他对四姑唱道:

“吹闹衣登莫纳一(身上穿的毛蓝上衣),

高闹遭登把手鞋(脚穿一双双纽扣鞋),

吟银可呻能银格(此人可是你的人)?

直叫哦闷双(实话告诉我)。”

四姑听了,说:“上与呤!(有点像的)。”

巫师继续唱道:

“狮居乐为倒嘴括(狮子脸庞老虎眼睛大嘴巴),

年纪不过三十外,生一对虎牙,

呤银可呻能银格?直叫哦闷双(这人可是你的人?实话对我讲)。”

四姑听了,连忙说:“表、表、表(不是,不是)!我丈夫没有虎牙,生得很斯文呀!”

如果发生这样的错误,巫师则将罪责推到“抢堂鬼”身上。于是巫师吼道:“漫煞敌敌!杀!童子何在?何方野鬼敢来‘抢堂’?!命你把它押解回去,另行寻找!”

一会儿,巫师叫道:“找来了!四姑,你好好听着,杨刚鬼魂要自己同你说话了,是附体在我身上借口传言的,你听哪:

阴司来了我杨刚,汉登哦来肺岸丹,(看见我妻到这里),眼目昏花来找我,期牛习闹血(使我悲伤得心都淌出血来)。”

四姑听了,真是丈夫来了,说的话也对路,就大哭起来,连连号啕道:“走福啊!恼忍心干能菜丢岸丹,恼哉干之唾利领本我,交我自闷过呀?”(意思是丈夫啊!你好忍心把你妻子丢下,你又把儿子也领去了,叫我怎么过呀?)

巫师又唱道:“开咀喊早哦贤妻,(开口叫声我贤妻),劝脑利要本欧三,(劝你不要伤心了),生死鸡达哦命很,(生死该由我命中带来),双额应多三,(怨也怨不回来啦)!脑挑问哼加果斗,(你若问起儿子杨加果的话),悲中有喜好造化,他是金童下了凡,难满转仙山。笨闹仙迹在五斗坪(他升仙的地方在我村上面的五斗坪),保佑合村也沾光。哦菜能闹寿元高(我妻你的寿见高),劝脑要欧三(劝你不要悲伤了)。”

四姑正要再问,巫师忽然“嘟”的一声:“时刻已到!童子把杨刚鬼魂带回去!”四姑又送上一块银圆哀求说:“我还要寻找我堂妹杨富容来问问,求师爷施恩!”那巫师立即叫道:“杨刚听着:命你领两个阴司童子找到四姑的堂妹杨富容鬼魂前来,加功赎罪,不得有误!”约等了一个时刻,那巫师忽然“嘟”的一声,随即对着四姑唱道:

“弯弯眉毛粉团脸,桃红嘴皮白之巴(白牙齿)。

十指尖尖如嫩笋,赛过花上花。

樱桃小口吹玉箫,引得神仙也心慌,

赛过弄玉杨贵妃,半点不夸张。

可惜死进产荷很(可惜死在产后),

判官想她做婆娘,

呤银可早能胎(这个可是你妹妹)?

直叫哦闷双(真话对我说)。”

四姑听了,连称:“早老、早老、早老!(是的,是的,是的!)就是她,就是她!”据杨宪典先生介绍,四姑的堂妹杨富容是当地出名的美女,善吹箫和笛,时人以“弄玉”名之。师爷本是乡邻,所以一听问的是杨富容,就立即编出让四姑深信不疑的唱词,学着娇脆的女音唱道:

“四姐额咽问哦斗(四姐你来问我的话)。

叫我喜欢又悲伤!

红颜女子多薄命,

古人银所双(古人说过的)。

判官丑鬼心不正,

保自额哦闹生方(他来我头上打主意),

四姐快烧‘甲马子’。

天庭去告他。

听登哦侄是金童(听说我侄是金童),

申冤全靠他相帮,

阴阳相隔难多说,

梦格很上啊(梦中来相见)。”

第四步是结束,巫师“嘟”的一声:“问魂已毕,掩了神光!”于是,一场“问魂”的活动,就告结束了。

这次巫术活动中的戏剧表现有如下的情况:一、巫师代亡灵说话和唱歌。二、巫师扮演角色,起码先后扮演了“杨刚”、“杨富容”及通神者。三、巫师的操作是以动作(舞蹈)、歌唱及咒语为主要手段的。四、巫师在作法中即兴编排,使本来并不关联的亡灵有了关联,如“杨刚”向自己的妻子四姑介绍了儿子的成仙;作为一种赎罪,杨刚的亡灵要去寻四姑堂妹的亡灵;巫师扮成杨富容时,又提到了四姑儿子加果成为“金童”的事,委托四姑烧“甲马子”到天庭告状并把阴司里的判官骂了一通。巫师不仅有表演戏剧的才能,还有编剧的才能。还应提及的是,巫师在作法时所使用的唱腔乃是白族最常用的“山花体”,即三七一五的句式。这一句式也是白剧的核心句式。

云南独龙族人认为恶鬼常常变成美女使男人患病,一旦发生此类情况,巫师就让病人在一群女子中亲昵戏谑,以诱鬼前来,巫师自己则执刀埋伏在房顶上,鬼一出现,巫师就从房顶跃下,将鬼杀死,以达到治病的目的。[7]这一活动,我们暂名之为“诱鬼”。它印证了巫可以“见鬼”的说法。在“诱鬼”的过程中,巫师、病人及参加巫术的妇女都进入了某种角色,是一出巫术戏剧。

巫术作为一种操作,并非巫师专有,就像前文所举之“王占曰”那样。先秦宫廷的乐师也有类似的巫师功能,如春秋时齐国乐师师旷就曾占鸟、占声以判断吉凶。《左传·襄公十八年》云:

丙寅晦,齐师夜遁。师旷告晋侯曰:“鸟乌之声乐,齐师其遁。”

晋人闻有楚师,师旷曰:“不害。吾骤歌北风,又歌南风,南风不竞,多死声。楚必无功。”(https://www.xing528.com)

在战国魏文侯二十二年时,还发生了一次与巫觋作对的戏剧,这就是著名的“西门豹治邺”。据《史记·滑稽列传》载,“任西门豹守邺,海内称治”。当西门豹接手邺令时,当地民生凋敝,其直接原因就是邺中三老与巫祝合谋的“河伯娶妇”。于是西门豹说:“至为河伯娶妇时,三老、巫祝、父老送女河上,幸来告语之,吾亦往送女。”而事实是:

至其时,西门豹往会之河上。三老、官属、豪长者、里父老皆会,以人民往观之者三二千人。其巫,老女子也,已年七十。从弟子女十人所,皆衣缯单衣,立大巫后。西门豹曰:“呼河伯妇来,视其好丑。”即将女出帷中,来至前。豹视之,顾谓三老、巫祝、父老曰:“是女子不好,烦大巫妪为入报河伯,得更求好女,后日送之。”即使吏卒共抱大巫妪投之河中。有顷,曰:“巫妪何久也?弟子趣之!”复以弟子一人投河中。有顷,曰:“弟子何久也?复使一人趣之!”复投一弟子河中。凡投三弟子。西门豹曰:“巫妪弟子是女子也,不能白事,烦三老为入白之。”复投三老河中。西门豹簪笔磬折,向河立待良久。长老、吏傍观者皆惊恐。西门豹顾曰:“巫妪、三老不来还,奈之何?”欲复使廷掾与豪长者一人入趣之。皆叩头,叩头且破,额血流地,色如死灰。西门豹曰:“诺,且留待之须臾。”须臾,豹曰:“廷掾起矣。状河伯留客之久,若皆罢去归矣。”邺吏民大惊恐,从是以后,不敢复言为河伯娶妇。

西门豹在这一仪式的过程中,是采取了角色装扮及以其人之道还治其人之身的方法:明明对“河伯娶妇”极为痛恨,但为了达到邺中大治的目的,他以“是女子不好”为理由,表面看来是对河伯负责,甚至假作“簪笔磬折,向河立待良久”,将数位祸害民人的三老、大巫妪及弟子投入水中。致使邺中吏民“不敢复言为河伯娶妇”。其实,由于西门豹表演的高明,谁也不能挑剔他的不是。在这一场斗争中,挑起事端的是巫觋,失败者也是巫觋,而西门豹承担的却是“逐除”的职能——逐除一种使民生凋敝的恶习。《史记》将西门豹所为归入“滑稽列传”,与俳优并列,事实上是承认西门豹的作法是一种戏剧表演,如同优人作戏一致。

二、、方相氏与傩

(一)与方相

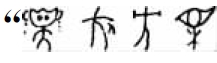

在甲骨文中有一“ ()”字(合22547),卜辞事所见有此字的甲骨凡三片:

()”字(合22547),卜辞事所见有此字的甲骨凡三片:

《合22548》:庚辰卜 大 贞 来丁亥 寝 侑艺 岁羌三十 卯十牛 十二月

《合23624》: …出贞……艺…三十…十月

《后·下3.13》:丁亥 其寝 十二月

关于宄,许慎《说文解字》云:“宄,奸也。外为盗、内为宄。从宀,九声,读若轨。”显然,此“宄”非彼“”。但是,内奸为宄,却启发了后来的文字学家。徐中舒先生《甲骨文字典》将

字隶定为“”,并云:“从宀从(殳)从九,从殳盖表于室内驱除祸祟之形。”进而释为“祓除居室不祥之祭。”应当说,徐中舒先生的见解比及许慎是有巨大意义的,因其与逐除形态的戏剧发生了联系。于省吾先生《甲骨文字释林·释》云:

甲骨文字作 ,旧释宄是也。但于宄字之构形与义训,仍不得其解……按许氏只就后世省化字为说,盖非造字的本义。宄字初文何以作

,旧释宄是也。但于宄字之构形与义训,仍不得其解……按许氏只就后世省化字为说,盖非造字的本义。宄字初文何以作 ,需要予以诠释。从宀(古宅字)从,从殳九,九与鬼声近通用。《礼记·明堂位》之“鬼侯”,《史记·殷本纪》作“九侯”。此与轨从九声之音读相同……甲骨文言

,需要予以诠释。从宀(古宅字)从,从殳九,九与鬼声近通用。《礼记·明堂位》之“鬼侯”,《史记·殷本纪》作“九侯”。此与轨从九声之音读相同……甲骨文言 ,周人言傩,名异而实同。

,周人言傩,名异而实同。

事实上,在于省吾先生那里,与傩之间划了一个等号。

“殳”是一种兵器,如《诗经》云“伯也执殳,为王先驱”,也引申为打击。

那么,这“”字就是“在室内打鬼”之意了。无论是“外为盗,内为宄”还是“祓除居室不祥”,都与于先生“甲骨文言,周人言傩”是相通的。

傩的一项重要功能就是宫室驱邪,这一点在云南民族地区中也有戏剧化的表现。我们以“跳哑巴”[8]为例。

“跳哑巴”是云南省玉溪地区易门县铜厂乡碧多彝族村保留、上演的逐除戏剧。上演时间为正月初四。

跳哑巴的活动内容分为六个部分。

1.祭神。由春官中的长者主持,与装扮好的“哑巴神”共同完成。

2.起坛。地点在村东头“哑巴石”前的空地上。

3.跳哑巴。进入驱邪人家后,跳哑巴的队伍与户主进行赞颂与问答,乐队和众人方可出门,转向另一户人家。此时,等候于院门外的“哑巴公”和“哑巴母”疾步冲进主人家院内,直至堂户门口,“哑巴公”手持竹棍顺序敲打窗户、门枋、门头,“哑巴母”跟随在后,手拿棕叶在身体周围频频甩动。进了堂屋,二人又向四面墙壁、楼楞上敲打一番,驱赶屋内所藏的邪气。为表示谢意,主人分别给“哑巴公”、“哑巴母”敬酒,二人接过酒碗面对家堂、天井酹酒、叩头,把碗中的酒喝干后,便拉起主人家人在堂屋里围圈跳舞,此时的舞蹈,村里人就称为“哑巴跳舞”。

舞蹈之后,“哑巴公”和“哑巴母”又敲打着楼楞、门枋出堂屋,出堂屋门几步,二人又返回,主人按惯例将早已准备好的“欢喜钱”递给“哑巴公”。

“哑巴公”、“哑巴母”离开该户时,这一家的主妇就要拽住“哑巴公”,从他穿着的蓑衣领褂上强撕下一、二片棕叶来,才放他们出门。到“跳哑巴”活动结束时,“哑巴公”的蓑衣领褂被撕扯得破烂不堪。从“哑巴公”身上撕下的棕片,主人家要把它挂到畜圈门上,以护佑所养牲畜的平安。

“哑巴神”从最后一户人家出门来,这一段落才算结束。

4.杀哑巴。“跳哑巴”结束,表示村中各家的疫邪、恶魔已被“哑巴神”驱除并收附于身上。春官队集中到大场上,准备“杀哑巴”。杀哑巴必须在日出的方向。“哑巴公”、“哑巴母”很从容地向村东头坡路上走去,到杀哑巴的地点站定,春官中一人用火药枪对天鸣一枪。“哑巴公”、“哑巴母”随枪声倒地“死去”,表示村中疫邪恶魔随之死去。“哑巴神”扮演者卸妆,把“哑巴公”面具、竹棍收好,以备下年再用,脱下的蓑衣领褂代表恶魔疫邪尸体,由其他春官放火烧成灰烬,以免复活再来危害村民。杀哑巴仪式结束,卸了装的“哑巴神”扮演者恢复常人身份,从此时起才可以说话。

5.吃哑巴肉。杀哑巴后,村人在晒场煮各家祭献的肉,每人三块,即“哑巴肉”。村里人说,吃了哑巴肉,可保一年四季无灾无病,平安吉祥。老年人和妇女分得的哑巴肉一般不能当时就吃掉,要带回家去收留起来,待家中有事时取出,作为供奉和祭献的牺牲。

6.庆贺。向哑巴神扮演者和客人们敬酒,跳“葫芦笙”。

以上的彝族宫室驱邪的主角是哑巴夫妇,其功能与先秦的傩祭中的“方相氏”相同。“方相氏”的出现甚早,据《轩辕本纪》载为传说时代:

(黄)帝周游时,元妃嫘祖死于道,帝祭之,以为祖神。令次妃嫫母监护于道,以时祭之。因以嫫母为方相氏。

所以,方相氏之职,首先是与丧葬相关联的。《周礼·夏官·叙官》亦有方相之官:“方相氏,狂夫四人。”郑玄注云:“方相,犹言放想,可畏怖之貌。”“‘方相氏狂夫四人’者,亦武士之类。”孔颖达疏引服虔云:“方相之士,蒙玄衣朱裳,主索室中驱疫。号之为狂夫。”

至周代,方相氏的职能中又增加了宫室驱邪的内容。而在丧葬方面的功能仍然保留着。关于这一点,《周礼·夏官·方相氏》云:

方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。大丧,先柩,及墓,入圹,以戈击四隅,驱方良。

郑玄注云:“蒙,冒也,冒熊皮者以惊驱疫疠之鬼,如今魌头也。时难,四时作方相氏以难却凶恶也。《月令》:‘季冬,命国难。’索,廋也。……方良,罔两也。”“方相”之名,最早亦见于商代甲骨卜辞中:

《前1.37.1》有 ”四字(合6063正同)。对以上四个甲骨文的解释方面,大多学者认为“

”四字(合6063正同)。对以上四个甲骨文的解释方面,大多学者认为“ ”即方相。

”即方相。 ”为头戴魌头的形象也不难辨别。唯

”为头戴魌头的形象也不难辨别。唯 ”一字,姚孝遂先生释为“夹”(见《殷墟甲骨刻辞类纂·相》),而钱茀先生释为“狂夫”。[9]在上揭文中,他对这一甲骨卜辞进行了释译。卜辞为:

”一字,姚孝遂先生释为“夹”(见《殷墟甲骨刻辞类纂·相》),而钱茀先生释为“狂夫”。[9]在上揭文中,他对这一甲骨卜辞进行了释译。卜辞为:

癸未(或癸丑)卜,□,贞:“旬无祸?”五日丁亥(或丁巳),允有来艰,自西。朕告曰:“其有灾,

方相四邑。”十三月。

钱先生释为:

癸未(或癸丑)日,骨卜,史官□。此卜是问:“下旬有灾祸吗?”是的,从癸日算起的第五天丁亥(或丁巳)日,西方有灾祸来。王(朕)告示说:“下旬有灾祸,举行礼正是时候,由 担任方相氏,戴上大面具,把灾祸赶到遥远荒凉的四方去!”记于十三月。

担任方相氏,戴上大面具,把灾祸赶到遥远荒凉的四方去!”记于十三月。

如钱先生所释不错,那么,商代有“方相”也就是可信的了。甲骨卜辞中有“”,至今却未见“傩”及其本字“难”。今后的考古发掘是否能够解决这一问题尚难以逆料。故此,我们认为,方相氏早于傩,先有戴魌头驱邪的方相氏,后有以方相氏为神将进行官室驱邪或逐疫的傩。

特别应当注意的是,远古时我国中原地区的驱傩之神“方相氏”在云南昭通地区的端公戏中仍然保留着。在祭祀中,方相氏充当神灵前来傩坛享祀的开路先锋,作开山辟路、驱邪赶鬼的表演,剧目有《方相砍路》和《方相造反》。《方相砍路》中的方相威风凛凛,手执“板斧”或“大刀”,一步一趋,挥舞着手中的道具,无形中产生一种震慑的力量。《方相造反》则是在《方相砍路》的基础上,附会了民间传说中殷纣王驾下之开路先锋方相的故事编演之剧目。[10]

端公是道教神职,端公戏中保留着方相氏与道教对方相的改造、利用有关。道教兴起以后,曾出现过规模宏大的造神运动,自先秦老聃至小庙土神,无不吸纳。据《绘图三教搜神大全》“开路神君”条载:

开路神君,乃是《周礼》之方相氏是也……俗名险道神,一名阡陌将军,一名开路神君。神君身长丈余,头广三尺,发长三尺五寸,须赤面蓝。头戴束发金冠,身穿红战袍,脚穿皂皮靴。左手执玉印,右手执方天画戟。[11]

《周礼》中的方相氏只是一个下级军职,在道教的加工下,成了一个“神君”。无疑,提高驱邪勇士的地位和威力,对于逐除活动是有益的。

(二)傩与傩戏

所谓傩,又称驱傩。其意义有三,最主要的意义是指产生于先秦并流传至今的一种驱邪仪式。最初,主要用于墓圹和宫室驱邪。意义之二为驱傩面具,《太平御览》卷五三〇引《礼纬》曰:“颛顼有三子,生而亡去,为疫鬼。一居江水,是为虐鬼鬼;一居人宫室区隅,善惊人小儿。于是常以正岁十二月令礼官方相氏……时傩以索室中而驱疫鬼。”礼官“时傩”以驱疫的“傩”即是驱傩面具。

第三种意义是节度。《诗经·卫风·竹竿》云:“巧笑之瑳,佩玉之傩。”《毛传》释傩为“行有节度”,与驱傩之傩有异。

据载,傩发生在传说时代。例如:

《轩辕本纪》曰:“东海有度索山、或曰度朔山,有神荼、郁垒神,能御凶鬼,为百姓除患,(黄帝)制驱傩之礼以象之。”

《太平御览》卷五三〇引《礼记外传》曰:“方相氏之官,岁有三时率领群隶,驱索疠疫之气于宫室之中。亦攘送之义也。天以一气化万物,五帝各行其德。余气留滞,则伤后,时谓之不和而灾疫兴焉。”

《礼记·郊特牲》云:“乡人禓,孔子朝服立于胙。存室神也。”此条与《论语·乡党》所载“乡人傩”相近,唯“禓”作“傩”。郑玄注《礼记》:“禓,强鬼也。谓‘时傩’,索室驱疫,逐强鬼也。禓或为‘献’,或为‘傩’。”陆德明《释文》:“禓,音伤。”

“禓”为强鬼,“傩”为“逐强鬼”,其实是一致的。傩的功能不仅仅是宫室与墓圹驱邪,它还可以对时令进行干预。《礼记·月令》曰:“(季春)命国傩,必门磔攘,以毕春气。”又曰:“(仲秋)天子乃傩,以达秋气。”又曰:“(季冬)命有司大傩,旁磔,以送寒气。”

当然,傩的主要功能及其戏剧化的形态还是在逐除方面。

根据资料,先秦傩戏的基本情形是:

担任方相氏的四个武士,披着熊皮,身穿黑衣红裳,面上戴着四目面具,手中拿着戈与盾,率众(百隶、侲子)以驱傩。宫室驱傩时,他们与疫鬼进行搏斗,将疫鬼赶出门外。大丧之日,方相氏全副武装地走在灵柩前方以开路,至下葬的墓圹时,他们在圹中用武器击打四个角落,将好食死人肝脑的方良(罔象、魍魍)驱除,以保证死者灵魂的安宁。

在这一过程中,有角色,有后世戏剧所重视的冲突,有服饰、道具和面具,更不乏表演的过程。仅据此,傩作为戏剧亦有充分的理由了。因而,为数不少的学者认为傩是中国早期的戏剧之一种。如:

陈梦家先生《商代的神话与巫术》一文则明确指出:“方相氏与鬼”是“倡优之来由”,“古代倡优戏剧歌舞,一皆发源于巫。方相氏、象人、侲子,即后代之倡,而鬼即后代之魌头傀儡。”[12]孙作云先生认为:“周代的大傩之戏最早源于黄帝战胜蚩尤以后所作的纪功跳舞。”[13]常任侠先生亦认为:“‘大傩’从原始人斗兽而来,其后成为戏剧性的表演,它含有宗教性的迷信,是一种驱祟的神舞……威赫的服装,恐怖的怪面,狂噪的叫喊,更存留着原始时代猎兽搏斗的样子,遂展开了中国戏剧最初的一页。”[14]

曲六乙先生认为中国傩戏、印度梵剧等戏剧“脱胎于宗教祭祀仪式活动”,戏剧作为一种祭祀礼仪,“是世界古代戏剧的共生现象”。[15]应当说,本世纪八十年代以来所兴起的“傩戏热”,与前辈们的筚路蓝缕之功是分不开的。

在商代,傩的最初也许是皇权的专利,如《周礼》所说“天子乃傩”、“国傩”、“有司大傩”等。但是,逐除毕竟是各个阶层都必须进行的活动,所以至迟在春秋时,傩就走出了宫廷,进入了民间。前文所引“乡人傩”或“乡人禓”即是证明。《太平御览》卷五三〇引《礼记外传》曰:“大傩者,贵贱至于邑里,皆得驱疫。”虽然,傩中之最隆重者仍是宫庭大傩,但它终究进入了寻常百姓之间,使傩与傩戏出现了一个千姿百态的繁荣局面。尤其是以“乡人傩”为代表的民间傩,在漫长的历史时期中渐次与民族民间的风土艺术、民族传统、巫道信仰等互相融合,在驱邪的基础上又增加了表演和娱乐的成分,成为一个丰富的傩戏聚落。尤其是在中国西南地区,至今尚有各种形态的傩戏上百种。它们或称为“傩愿戏”、“冲傩戏”,或称为“香堂戏”,“香火戏”,其实都是先秦大傩在民间的变体。在西南民族民间,还有为数不少的逐除戏剧。这些戏剧样式,未必是傩的传播结果而是本民族逐除祸祟的必然反映。

(三)小结

先秦时代至今日,傩与傩戏都是重要的逐除戏剧形式,但它不是唯一的逐除表演,如南朝梁宗懔《荆楚岁时记》云:“十二月八日为腊日,谚言:‘腊鼓鸣,春草生。’村人并击细腰鼓,戴胡公头及作金刚力士以逐疫。”

除了端公戏中保留着“方相氏”外,在云南民族民间早期形态戏剧中,至今尚未发现以傩命名的戏剧种类,但是傩戏的功能、精神、类似方相氏的角色却保留在不少的剧种中。以戏驱邪,以戏冲傩,是云南各民族早期戏剧共有的显著特点。现在,云南民族地区仍保留着如“关索戏”、“春王正月”等巫傩戏剧,甚至还有类似先秦傩的“狂夫四人”。这一节,在彝族“阴灯”中可以有所发明。

“阴灯”又称“送阴灯”、“跳阴舞”。因与死亡相关,这种表演就统称为“阴灯”。一九九四年时,笔者在澄江县目睹了这一逐除戏剧。“阴灯”实际上是一种装扮成各种角色,在鼓乐的伴奏下表演的游行戏剧。

一群人装扮成鬼神、巫师、农人、背小孩的妇女、吹鼓手等角色舞蹈,不时有人发出凄厉的尖叫声。其中有四个赤裸着上身的男子,身被铁镣,涂面而舞,凡身体裸露的部分,均涂以颜色。“阴灯”的仪式是在夜间阴气最盛的时候举行,为上山的棺木作先导。送葬队伍行至半路,“阴灯”中的各种角色悄悄离开队伍,来到水边洗去化妆的颜色,脱下角色的衣服回到村中。当地人认为,只有如此,才可以使亡灵不再回到村寨与生人纠缠,因而阳世的生者也会平安地生活。“阴灯”中四个赤裸上身的人很容易地令人联想起周代驱傩的“方相氏”、“狂夫四人”,他们所承担的,也许就是为亡灵顺利升天而扫平道路。

巫觋与傩是中国早期戏剧中最具生命力的形态,对后世戏剧的影响很大。至今,巫师在民族民间的逐除活动和戏剧表演仍起着主导和传播作用。

(本文发表于上海《戏剧艺术》2001年第三期)

【注释】

[1]《商代的神话与巫术》,载《燕京学报》第二十期。

[2]杨宪典《大理白族的巫教调查》,载《云南少数民族社会历史调查资料汇编》,云南人民出版社,1977年。

[3]卢朝贵《哈尼族哈尼支系岁时祝祀》,载《云南民俗集刊》第四集。

[4]马学良、于锦绣、范惠娟《彝族原始宗教调查报告》第143页,中国社会科学出版社,1993年。

[5]《商代的神话与巫术》,载《燕京学报》第二十期。

[6]本节有关“问魂”的材料均采自杨宪典《大理白族的巫教调查》,载《云南少数民族社会历史调查资料汇编》,云南人民出版社,1977年。以下引文恕不再注。

[7]高登智《云南傩文化探微》(油印),提交云南傩戏傩文化国际学术研讨会论文。

[8]李贵良、刘体操《云南易门“跳哑巴”调查报告》,载《民族艺术研究》1994年第四期。

[9]《商探微》,提交云南傩戏傩文化国际学术研讨会论文。

[10]王勇《云南昭通地区的端公及其艺术》,载《民族艺术研究》1994年第四期。

[11]上海古籍出版社1990年据郋园刻本影印。

[12]《燕京学报》第二十期。

[13]《诗经与周代社会研究》,中华书局,1966年。

[14]《关于我国音乐舞蹈与戏剧起源的考察》,载《东方艺术丛谈》,新文艺出版社,1956年。

[15]《西域戏剧与戏剧的发生·代序》,新疆人民出版社,1992年。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。