第二节 作为“启蒙者”的女性形象

在新时期文学艺术的创作中,许多原有的模式被打破了,革新取得了实质性推进和发展,但是在被打破的模式中,有一种模式依旧“集体无意识”地留在了创作中,那就是女性形象没有完全摆脱心甘情愿为男人献身的传统人物模式,社会对于“理想女性”的人伦规范依旧较为稳定地体现在了艺术作品中。女性较多地被刻画成忍辱负重、忍气吞声、甘愿为男人献身的牺牲品。

伴随着思想和创作解放之热潮而来的是评论的解禁,这些声音中夹杂的更多的是对现实、社会以及文化的质疑,同时也是首次对文学作品中呈现出来的不公的两性差异予以批评。许多评论者在认可这一政治历史背景的同时,从不同程度提出了一个极为重要的问题,那就是在对“人性”的颂扬及现实批判的同时,许多作品其笔下的妇女仍未逃脱出女性的传统作用,文学中女性形象的主要价值还在于烘托男性“真正男子汉”的形象,而不在于表现女人自身的解放和个性意识的发展。纵然是那些“无拘无束”的女性形象也逃不出心甘情愿为男人献身的传统女性形象。正因为如此,小说《红高粱》中一系列的女性人物曾被当时的女性主义理论家所质疑,她们指出在颂扬中国农民的“人性”以对抗现实提出尖锐的批判的同时,作者笔下的妇女们没有逃脱女性的传统作用,这些女性形象的存在只仅仅烘托了男主人公的“真正男子汉形象”,而没有展现女性思想的解放和个性的解放。

80年代的小说、电影、戏剧的主题精神体现了人们在“文革”后的一种觉醒,一种要求对“人性”进行重新思考的觉醒。正是基于这种历史觉醒,80年代的文学艺术创作自觉和不自觉地将注意力转移到以往文艺创作的“禁区”中去。爱情、婚姻、个性的解放以及男女性别角色的冲突等等。

整个新时期话剧艺术的核心精神,就是描绘缺乏话语权的压抑的历史处境,书写真实的人生体验以及对历史现实的拷问。文学在这一阶段留下了颇有力度的笔墨,戏剧的领域也伴随着文学史的那场“文艺复兴运动”,出现了探索新戏剧观念和创新演剧方法的热潮。长期遭受压抑的知识分子的精英意识和“五四”新文学传统的精神逐渐复苏,在这场自觉体现知识分子反思历史的浪潮中,女导演也被赋予一种思想革新的使命。

图104 导演张奇虹

在张奇虹(图104)导演的舞台艺术的形象世界里,一系列新女性形象体现了真、善、美的高度和谐,往往为挣脱残酷的命运,用“情”冲破“理”的外壳,求取人性、个性的舒展,主张情性的喷吐,充分体现出人性复苏、个性回归的人文主义风调。关注女性的命运,关乎女性的处境,关怀女性的现实人生,始终是张奇虹导演创作的核心精神。她的舞台作品中有不甘做人玩偶和奴隶的玉春,有机智勇敢的鲍西霞,有泼辣热情的金子,有真挚善良的秋女……张奇虹导演对于女性形象的把握和刻画也体现了女导演在主观意识中对女性处境的同情,以及对于女性独立人格和自由权利的美好憧憬。

1981年,张奇虹导演了《风雪夜归人》,剧作家吴祖光先生满怀愤慨地揭露了一个卑贱玷污了荣誉、高贵蒙受耻辱的时代,一个充满了腐朽生活的大城市里的罪恶和肮脏。在那里,真理被颠倒,艺术被践踏,生命被侮辱,封建势力代表人物专横、自私、阿谀奉承、忘恩负义。一对最美的、最高贵的被侮辱和被损害的灵魂,玉春和魏莲生,一个是封建家族长者的姨太太,一个是京城名噪一时的名角,他们同为争取做人的尊严,为了人生的自由,不再做权贵的玩物,灵魂不再受辱而进行无声的挣扎和冲出牢笼的抗争,最后在风雪之夜,在一片洁净的白色世界里完成了向自由的献祭,并以死亡宣告:“我,是一个真正的人。”(图105)

剧作者以文学语言来言说戏剧的主题,但是从剧本文学中所体现的玉春这个形象依然会令我们联想起许许多多封建时代被残酷的伦理制度所荼害,而苦于无法改变自我命运,终被逼入绝境的传统悲剧的女性形象。导演的二度创作又是从怎样一个角度思考和定位这样一个女性形象的呢?

图105 《风雪夜归人》中的玉春和魏莲生

张奇虹导演首先确立了剧本的主题思想,她认为《风雪夜归人》这部戏不是戏子玩妓女、姨太太勾引戏子的庸俗戏剧,也并非一个简单纯粹的爱情故事。导演说:“我想揭露一下在轻颦浅笑的背后,有着世人看不见的悲苦;在灯红酒绿的里面,有世人体会不出的辛酸。”为此,她希望在演出中提出并思索一个人生哲理的问题:“人为什么而活着?人应该怎样活着?”在她的审美旨趣和精神世界里,对于人类终极意义和精神归宿的思考远远超过了对于爱情的狭隘关注,又从超越爱情的更为广阔的理性层面上升到了哲学关于终极问题的追问,这显然是超越人类普通情感的更为深刻的、更具哲理深度的命题。

导演所赋予的女主人公的思想境界也不同于普通的劳动妇女。导演把主人公玉春塑造成了“男性的启蒙者”,由她来启示蒙昧的莲生,促使他对自己的命运进行反思和警醒,一改以往由男性来改变女人命运角色的传统模式。剧中主人公魏莲生乃京城名角,名噪一时,风光无限。因其红得发紫,衣食无忧,故自鸣得意、别无他求。偶遇玉春,幡然醒悟,认识到自己作为戏子,纵然风光一时也终归摆脱不掉被赏玩、被侮辱的命运,其实并无人的尊严(图106)。

图106 《风雪夜归人》第一幕剧照

魏莲生与玉春的初次会面,发生在第一幕。玉春主动来到后台,向魏莲生学戏,学戏只是一个借口,实则要给魏留下一个课题,叫他好好想想:

我们是顶可怜的人,

想想为什么顶可怜?

顶可怜不就是自己不知道自己的可怜吗?

导演给予扮演玉春的演员作为角色的第二计划——“寻觅知音”,由此可见,导演赋予角色主导动机,玉春不是被动地结识魏莲生,而是主动地想和自己有着共同命运的莲生交朋友。她的主动性体现在一系列导演帮助演员组织的舞台行动中。临别时,她下意识地用手摸着自己披在肩上的围巾,说着话的功夫有意无意地随手取下来,恰好把围巾放在桌子上,玉春的目光并不注视围巾,而是紧紧地凝视着对方,她的两道目光好似两支利剑,径直射到魏莲生的心里去(图107)。

导演没有把玉春这个人物处理成羞答答的男人眼中的痴情妇人,或者是风姿绰约的风流少妇,而是一个智慧、娴雅、内向而又深沉的女性。少言寡语,心性高贵,恬淡高洁,出淤泥而不染,她的冷静和智慧令人肃然起敬,她的外柔内刚和富有见地、不同于女子懦弱的某些传统。她的反抗和觉醒不是被动的,也不是被异性所点燃的,而是真正意义上的自我警醒和自我抗争,对残酷命运的不屈服,对爱情的真挚和勇气,对作为一个自由的人而活着的信念的不息追寻。

导演为我们奉献了一位叛逆的女性(对制度和不公平的命运的叛逆),这位叛逆的女性从某种程度上成为了所有现代女性以各种方式为自由和独立所艰难跋涉的缩影和画像(图108)。命运从一开始就将她们推进人生的恶浪之中,她们作为存在的自我选择,要么沉沦,要么抗争,抗争和挣扎成为了西绪弗斯推石上山一样的具有存在主义悲剧色彩的行为。这种自觉自发的警醒和抗争,矢志不渝地致力于自身命运的改造,改造的结局往往是死亡和失败。其死亡或失败的悲壮结局则象征和总结了许多世纪以来妇女对生存改造所必然付出代价的共同历史和相同命运。(https://www.xing528.com)

图107 《风雪夜归人》剧照

图108 《风雪夜归人》剧照

玉春给魏莲生提出的问题,无疑触动了莲生精神上死而复生似的思考。导演借玉春的艺术形象实现了一个女人对一个男人的精神上的改造和重塑。她捏塑了一个真正男人的形象,她要他成为一个有人格、有尊严的人,有着大写着自己名字的心灵,再也不是别人的附属和玩偶。我们不难发现这个关于女性塑造男性的故事,其中隐约蕴含着“女娲造人”的原始神话母题,女娲正是体现了中华民族关于远古的始祖母记忆的女神,她的伟大在于完成了造人、补天、治水、创造和生产的壮举,把人类从野蛮带入了文明。

《风雪夜归人》中玉春的警醒抗争和抗争的失败从某种角度而言是崇高和悲壮的,对于美学修养一般的导演,往往会在总体美学风格最后的把握中趋于悲壮感。但是即便是悲剧也有不同的“悲剧感”和“悲剧性”,有崇高的悲剧感,深沉的悲剧感,荒寒的悲剧感,冷峻的悲剧感……张奇虹导演却没有赋予演出以悲壮或者崇高的气韵和意境,她在把握《风雪夜归人》演出总体美学风格的时候,采用的是总体抒情优美和恬淡深沉的美学风格,对于演出意象美感的把握异常准确和细腻。悲剧性结局没有用任何英雄主义化的手段加以渲染,场面的处理选择了并不张扬的恬淡的总体基调,总体含蓄深沉的品格不啻是另一种强大的声音和力量。由此可见,相同的文学文本经由不同美学修养和审美心胸的导演的处理,其最终美学意境和美学精神的揭示是截然不同的。虽然一出戏的舞台演出形式有各种各样的可能,但是对这些舞台作品最终的评判基准就在于导演的审美修养及其所把握的审美尺度。这种审美修养和艺术风格是超越于导演技法之上的,是深刻地寄寓在导演的艺术人格和人文修养之中的。

张奇虹导演的艺术特征,在于其内敛至柔的风格。在她的解读和诠释中,自我解放的整体意识已经成为了像呼吸一样的存在,女性为信念所付出的代价不再是鲜见的悲剧人生故事,女性处境和生存的残酷性成为了随处可见的事实,也许这就是这出貌似恬淡的演出所折射出的真正的深邃的内涵和深蕴。故而其淡定从容的叙事方式反而凸现了卓而不群的艺术个性,真正达到了不落俗套、不与人同、波澜不惊、不疾不徐、从容推行、结体允稳、洒脱飘逸的仙人啸树之美。

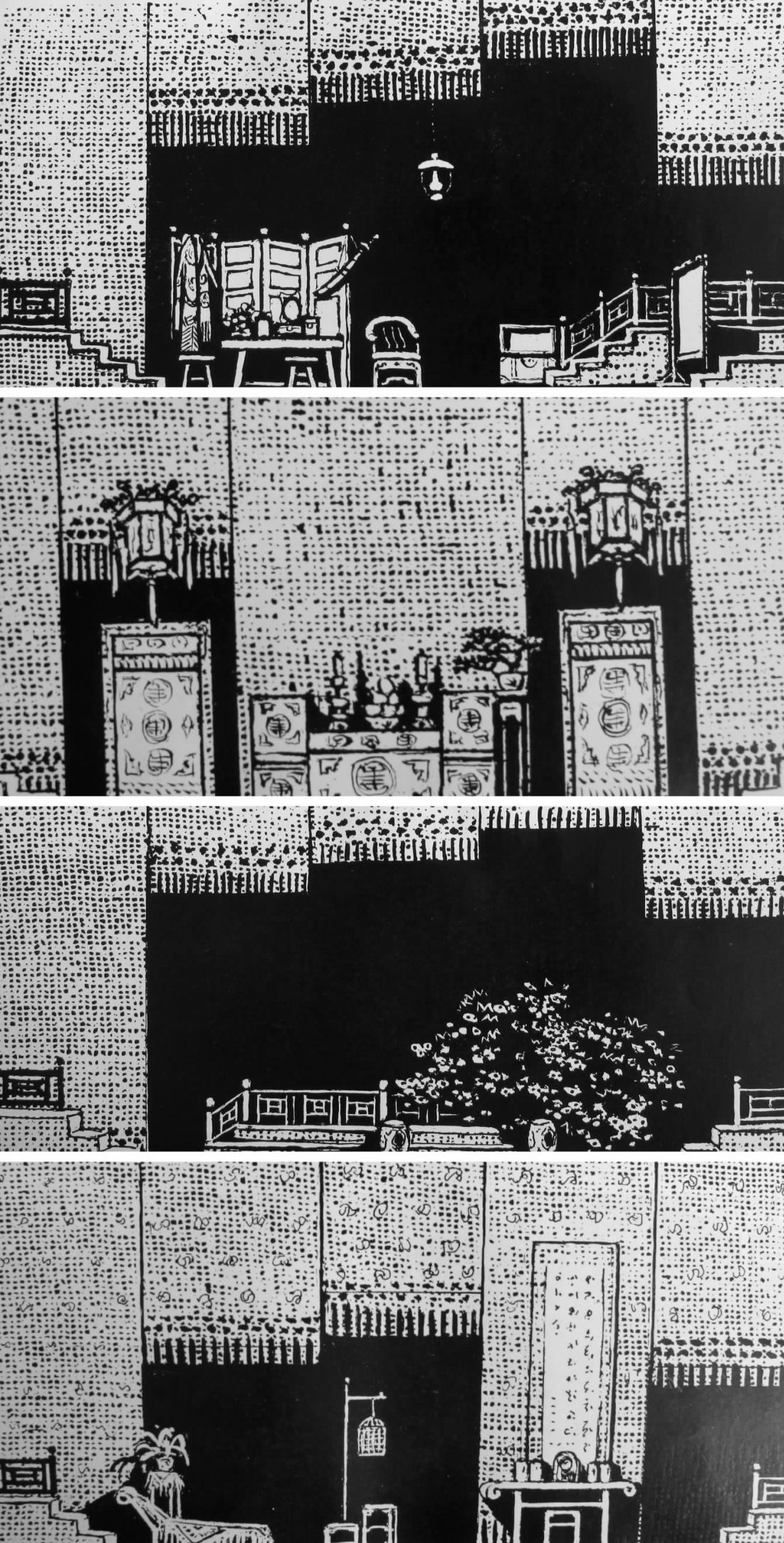

为了强化玉春这一形象所向往的真、善、美以及自由的人生,张奇虹导演对于舞台形式作了别具一格的创想和处理。不关大幕,推倒第四堵墙,写意布景和具有象征意味的道具、场景、空间和事件的处理相对自由(图109)。在诸多的形式中最重要的也是最深刻的舞台道具,更是导演几经推敲而成的舞台意象,当属她为玉春选择的白围巾。吴祖光的文学文本中并没有强调这个物件,也没有任何运用围巾的提示,张奇虹导演创造了以白围巾作为贯穿全剧的艺术形象。这条维系着男女主人公的命运、象征爱情和自由的白围巾在演出中反复出现,它是连接男女主人公恋情的信物和纽带,它是爱情忠贞不渝的无声誓言,同时它也是女主人公玉春的性格和精神写照,白围巾产生了强烈的艺术韵味和浪漫主义气息。

当我们思索这条具有浓厚的象征主义色彩的白围巾的内在象征意味时,头脑中会闪现两种强烈的印象——“美丽和死亡”。就像悬挂在杨玉环头颈上的那条长长的白色的绸绫一样,既凝结着“一骑红尘妃子笑”时生命的绚烂和明丽,又难逃身死马嵬坡时香销玉殒的凄惨人生终局的象征;那条悬挂在妇女脖颈上的白围巾,时而向世人展现她们的美丽,时而又向世人呈现出死亡的威胁,美丽和死亡几

图109 《风雪夜归人》舞美布景设计图,四幕的场景

乎是如影随形地左右其旁,这一象征形象较之美人鱼踩在刀尖上的惨痛但是美丽的舞蹈更为残忍。那条令女性焕发出无限光彩的装饰物,飘飘抖抖,又何尝不是扼住其命运喉咙的锁链,无数女性的青春和美丽葬送在了社会和伦理缠绕在其脖颈上的这条致命“白绫”的死亡的纠缠之中。演出结尾,舞台上看不见已死的魏莲生的尸体,看见的却是他临终前挂在后花园海棠枝上,当年玉春送给他的白围巾,在瑟瑟寒风中飞舞飘扬,就像不死的灵魂,就像永恒的誓言,就像自由的转世……导演对于舞台意象的锤炼不可不谓精妙,惟有精妙的舞台意象才能导引观众准确地触摸剧作深刻的思想主旨。

图110 《风雪夜归人》第三幕剧照

纵观“白围巾”的强调和处理,第一幕,玉春下意识地将自己的白围巾“忘”在后台;第二幕花园定情,莲生将自己的白围巾“披”在玉春的肩上;第三幕诀别时,玉春又将自己的白围巾“搭”在莲生的身上(图110);尾声,导演改动了原剧本中的对话,增加了完全由她自己编创的情境:有人喊:“死人身上的白围巾飘起来了……”于是,茫茫风雪夜空,只见魏莲生身上的白围巾在音乐中随风飘舞……这时,导演添加了剧本中没有的处理,一个话外音:“她飘来飘去,好像在寻找什么人。”从表面上理解,这一象征意象强化了主人公的永恒的爱情和眷恋,但是,我们更可以读解出导演关于美好尚未逝去,死亡仍在徘徊,寒冷继续肆虐的预言。导演对于舞台形象的刻画,完全不囿于一出爱情悲剧的传统模式,更不限于为爱而死的普通命题,舞台艺术中的形象已不再是沉湎于爱情领域的普通生灵,这些艺术形象,寄寓了导演作为女人自觉关照女性生存状态的客观深入的读解和诠释,她寻找和捕捉独特的演出形象和艺术处理手段,力图诠释深刻的哲学命题。主人公冰清玉洁的灵魂,为冲出牢笼、追求新生的生活道路而作的挣扎,所付出的代价,以及不可避免的悲剧结局,所有这一切最终所要强化的是:对人的自由的不懈追求、人的尊严的永不妥协的精神以及对于现实思考的理性精神。

导演营造了一个可诅咒的世界,又在这个可诅咒的世界里给历史的回顾和思索留下了最温暖的、最美好的东西。张奇虹导演塑造的玉春形象,投射了导演自身对女性处境限于被压迫、被玩弄、被出卖的怨憎,对理想女性的想象、呼唤和希望。理想的女性走出‘弱者’的阶段,她们不需要拯救和等待施舍,她们成长为独立思考、坚毅刚强的人,成长为有能力、有智慧改造自我生存的人,这就是《风雪夜归人》中我们可解读出的导演话语(图111)。

图111 邓颖超观看《风雪夜归人》后和导演张奇虹握手,并给予高度评价。左三是吴祖光

2009年,《风雪夜归人》又一次在舞台上演出,这次是粤剧艺术与这出经典戏剧的第二次结缘。粤剧舞台上再一次唱响了《风雪夜归人》“生死不能隔,常醉牡丹亭”的爱情誓愿。“皎皎白围巾,荷花细细针。点点泪痕,缕缕情深。是梦?是真?是一颗受伤的心?可怜人伴可怜人。”一首贯穿全剧《围巾曲》字字含情,句句感伤,在象征爱情的荷花池畔反复吟咏。音乐化、舞蹈化、诗歌化,浪漫抒情的风格依然沿袭了1982年版的演出,海棠花语、游子思乡、离愁别绪、风雨送伞、情定荷花、南北相思、风雪夜归,几乎每一个场面都形成了一种诗歌的意象,总体上呈现了诗情画意的艺术风格。加之现代舞等新的舞台艺术手段的尝试和运用,导演试图突破一尘不变的经典剧目的表现形式,用新的观念和手法进一步深入地挖掘和表现出《风雪夜归人》剧本所体现出的厚重的浪漫和抒情性的诗歌特质。为戏曲创作与排演的诗化手法,进行了新的深入地探索。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。