湖北曾集镇案例主要回应第一个理论问题:社会、经济、政治、技术环境变迁下的特定资源单位中,子系统之间互动的模式和结果。具体而言,随着行政主导的力量减弱、农民外出务工及个体化灌溉技术的引进等外部背景变迁,为什么曾集镇的集体灌溉走向了解体,出现了公共设施的过度使用、新的集体性规则难以达成?本案例基于CNKI查阅的二手文献资料(用水户协会研究为主)以及华中科技大学中国乡村治理研究中心课题组赴湖北沙洋县六个乡镇的调查报告“中国农田水利调查——以湖北省沙洋县为例”。

一、灌溉系统的生物物理条件

曾集镇位于湖北省漳河灌区,江汉平原向鄂渝山区过度的丘陵地区,地貌复杂多变。全镇农村人口为25643人,实际耕地面积10.63万亩,水田9.85万亩、旱地0.78万亩。基本户均10亩耕地。全镇下辖24个行政村、居委会。全镇耕地中易蓄水的、地势较低的冲田约占20%,需要提水、地势较高的岗田占20%,其他平坦地势的田占60%左右。主要的种植作物,旱田为棉花,一年一熟;水田以水稻、油菜为主,一年两熟。曾集镇地处亚热带湿润性季风气候,降水量与季风强弱直接相关,雨量年际间和月份间变动较大。2000年与2004年相比,相差近200毫米。五六月份水稻插秧期的降水量较少,且年际变化大,单靠将水无法满足用水需求。同样的,秧苗保胎的8月份也是灌溉用水缺口。

早在改革开放初期,当地就形成了以漳河水库所属的三干渠和若干支渠为灌溉骨干,以各中小型水库为支撑,以遍布全镇的错综复杂的“干、支、斗、毛”渠和堰塘为基础的完备的灌溉设施体系。灌溉设施是人民公社时期,大集体动员下统一修建的,管理方式采取行政主导的“专管+群管”方式。镇域水库14座,总库总量0.831亿立方米,总灌溉面积达15.33万亩,可灌溉面积超出了耕地面积。渠道以三干渠为主,以行政村为边界的渠道共计486.3千米,平均每村水渠长度20.3千米,可通达每块田地。泵站在1997年有14座,总设计流量2.86立方米/秒,泵站抽水一般是抗旱应急灌溉方式,并非常规的方式。

二、陷入灌溉设施供给的新困境

伴随着农村社会和经济体制变革,农村水管单位逐渐与乡村组织分离,走向了市场化的道路。与此同时,政府逐步减少对农田水利建设的投入。农田水利工程的供给,成为曾集镇集体灌溉所面临的“集体行动困境”之一。2000年以来,曾集镇水利供给状况不断恶化:漳河水库放水次数由原来的天天有水演变为一年只放两次水,一次仅七八天,毛渠干旱缺水;村民预缴水费的可用水量与实际用水量不成比例,末端用水户开始拒缴水费;水渠淤塞严重,难以组织村民集体清淤。2002年后,农户开始修建机井,借助机井和堰塘灌溉的农户数量增多。以村民小组为单位的集体放水管理难以为继。2005年,漳河水库几乎退出历史舞台。2009年,部分村民小组已出现“家家有机井、户户有堰塘”的景象。

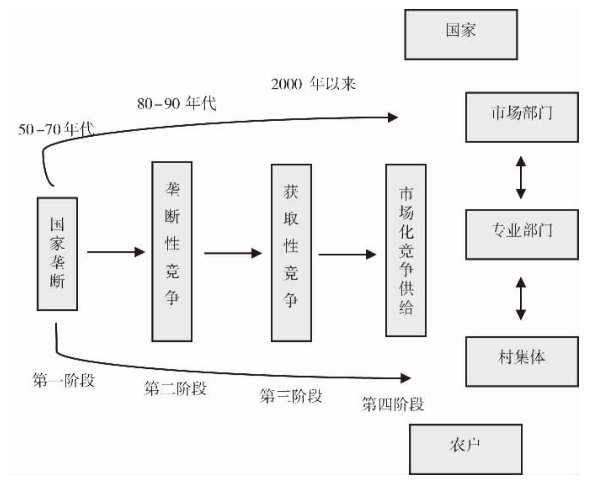

荷兰专家罗尔夫(Rolf Künneke,2009)在研究中首次提出将“基础设施”界定为“公共池塘资源”(CPRs)进行研究的必要性。他识别出基础设施的四项关键的功能:系统管理(系统管理和服务质量)、能力管理(战略、技术、运行层面)、水平互联性(与其他基础设施)、垂直互联性(运行中系统内部的互相联接),并根据这四项功能的责任主体和角色,区分出一个从垄断到分治的谱系结构。将其应用到曾集镇的灌溉设施的供给分析中,可以将新中国成立以来的供给制度变迁(S3政策稳定性)划分为三个阶段(见图3-1):

(1)20世纪50-70年代,灌溉设施的政府垄断性供给时期(monopoly),即新中国成立后到土地分包到户前,即“大一统”时期。农民以生产队为单位参与水利工程的建设和使用,政府统一负责工程管护和灌溉管理,乡镇水利站被赋予了农田水资源的统一调配职能,集四项功能于政府;

(2)20世纪80-90年代,灌溉设施的垄断性竞争供给时期(monopolistic competition),即土地分包到户到税费改革前。政府以法律、行政命令等方式,将水利工程的建设、使用、管理维护等方面的工作纳入政府日常管理工作中,实行“专管+群管”的分级管理方式。漳河水库管理处负责漳河水库的管理维护与放水管理,费用由农民的共同生产费逐级上交到上级政府后转交给管理处。支渠及支渠以下渠道在村庄层面管理,由村领导负责收缴水费、组织集体灌溉和维修渠道;

(3)2000年以来,灌溉设施的获取性竞争供给时期(access competition),即税费改革后。获取性竞争时期,一是大中型工程的政府投入以市场化机制运作,小农水项目采取工程招投标的形式。漳河水库市场化改革后,灌溉用水的费用标准上涨。二是小微型工程,国家倡导“一事一议”“谁受益、谁投资”“以奖代补”的市场化机制,并对机井、抽水井等个体化灌溉技术给予财政补助,加速了中小型水利供给的获取性竞争和“以户为单位”的个体化供给。与此相伴的是,职能部门的市场化改革,乡村基层“七站八所”的撤销、农业税的全面取消,并且取消了“三提五统”“两工(积累工、义务工)”和村民小组长,乡村政权沦为“空心化”,行政主导的灌溉供给陷入困境。

图3-1 曾集镇农田水利供给与配置中的责任主体变迁示意图

三、不同时期系统稳健性对比分析(https://www.xing528.com)

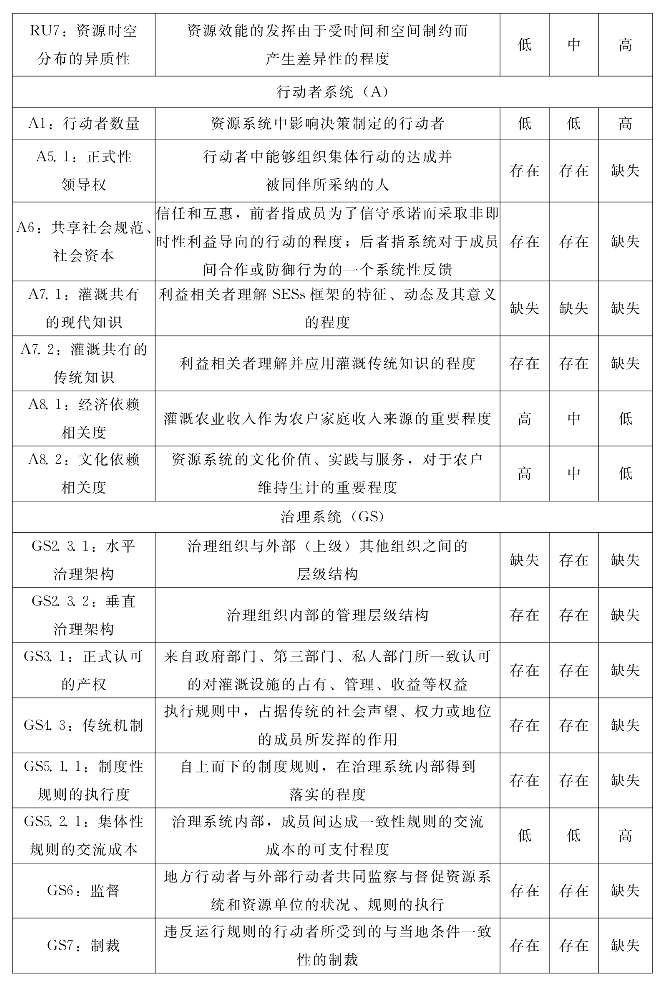

90年代末,进入灌溉设施的获取性竞争供给时期(第三个阶段)以来,农户选择打井、挖堰等自组织、高成本的方式,完备的灌溉设施因利用率极低、长期得不到有效修整而废弃。引漳河水库灌溉次数锐减,渠系末端的农户供水不充足,开始拒缴水费。表3-1中的指标变量采用“高中低、变化快慢、缺失与存在”等定性程度描述。曾集镇的资源系统范围(RS3)锐减,设施和资源的供给可预测性(RS6、RS7)降低:渠道损坏严重,渠道淤塞、堤面塌陷(村民挖土盖房或蓄水、村民刨占耕种),甚至填平渠道种田;水库大多承包给私人养殖水产;泵站废弃、破坏严重,完好率平均只有30%,失窃现象时有发生。过去与大水利对接的资源系统复杂性(RS8)降低,即资源单位的可取代性(RU2)提升,加之取消村民小组长后正式性领导权(A5.1)的缺乏,使得集体灌溉走向解体。目前主要的灌溉方式是以个体用水户为单位的“机井+堰塘”模式,单户的灌溉成本(包括打井、挖堰和劳务成本)提升近8倍。另外,少数户间合作灌溉的“共井共堰”模式,规模不超过10户,且共享的社会规范、社会资本(A6)遭到侵蚀,农户间松散的合作纠纷不断。

按照奥斯特罗姆IAD框架的七项设计原则进行不同时期的对比分析(见表3-2),进入2000年以来,七项规则全部缺失,系统的制度绩效由稳健转为不稳健。在前两个阶段,以生产小队或村民小组为单位的灌溉管理,以及地方政府(县乡)或专业机构(漳河水库管理处)为主导的灌溉设施供给,均界定了清晰的灌溉系统边界和成员边界。进入第三阶段后,水库供给主体的运行不善,村组作为末级渠系供给主体的功能发挥失常,成员退出、系统灌溉面积锐减,原有边界不再得到共同认可。前两个阶段的占有与供给,依赖行政主导的力量,从修建维护中的投工、投劳,到日常使用中的费用缴纳,基本实现收支平衡以及占有的相对公平性。末端用户的搭便车行为,在村民代表大会或村民小组会议等正式规则的压力下,能够得到有效遏制。随着村民小组长一职的取消,过去的正式规则和公共权威不再,搭便车者涌现,不仅如此,偷盗公共设施的公地悲剧也开始出现。缺乏对使用者和资源的监督,分级制裁和冲突解决机制不再有效。村民对村民小组这个基本用水单位的认可度下降,无法达成新的集体选择的共识。

表3-1 曾集镇灌溉系统三个时间段的关键变量指标比较

续表

表3-2 曾集镇灌溉系统不同时期七项设计原则对比表

四、集体行动失败的关键解释变量

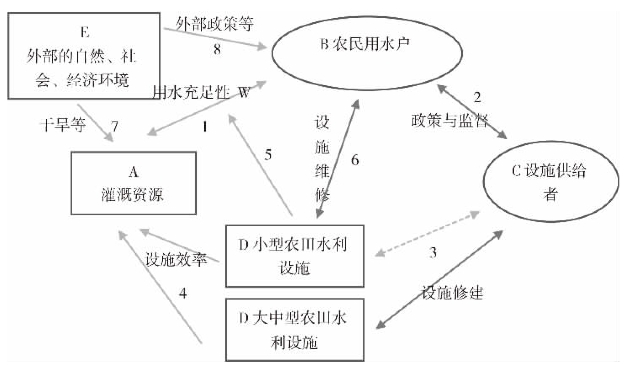

SESs框架提供了一套编码系统或者说分析语言,在回应外部变量带来的影响方面,结合安德列斯(Anderies,2004)提出的稳健性框架会更有解释力(见图3-2)。2000年前后,随着外部变量,特别是政策的变化,导致作为设施供给主体的地方政府与大中型灌溉设施之间的链条3,以及作为用水户的单个农户与小型农田设施之间的链条6出现断裂。回到治理子系统(GS)中进行变量分析:首先看链条3的断裂。从第二阶段转向第三阶段,灌溉设施的管理权由专管和群管相结合转为市场化原则的受益主体管理,主体松散、边界模糊,过去正式认可的行政主导的产权(GS3.1)不复存在,偷盗泵管、占有堤面和渠道的行动更加剧了“公地悲剧”的状况。在垂直治理结构(GS2.3.2)退出而水平治理结构(GS2.3.1)未能建立起来的情况下,资源使用者和公共设施供给主体之间的链条2被打破且未能重建,自上而下的制度性规则(GS5.1.1)如“一事一议”等无法有效执行。

其次,分析链条6断裂的原因以及为何没有重建链条6。即,关于小农水设施供给的集体性选择规则为什么没有达成。按照奥斯特罗姆对制度选择的分析,它是一个对不确定的收益和成本进行有依据的评估过程。集体灌溉解体后,在个人机井灌溉成本大大增加的情况下[1],为什么集体灌溉的新规则未能建立?这一问题即奥斯特罗姆提出的“非对称性动机”的集体行动难题。使用者系统中出现分化,群体内部缺乏一致性的领导力(“村民小组长”被政策取消),农户间的信任基础遭到破坏(“搭便车”者的出现),以及缺乏一定的经济激励,处于水渠上游优势位置的农户和末端农户之间不能达成一致性的设施供给和资源使用规则(GS5)。曾集镇的案例分析,采用治理子系统中的交流成本(GS5.2.1)作为关键的解释变量,基于交易成本理论。随着外部背景的变化,资源系统的复杂性增强,使用者之间达成合作的谈判过程变长。在缺乏正式性领导权(A5.1)以及村庄信任和互惠机制(A6)遭破坏的情况下,作为经济理性人的农户间进行利益博弈的过程中产生了交易成本,即囚徒困境形式模型中的交流成本。曾集镇案例中,优势农户和劣势农户的划分标准出现了两类情况:一类是依据奥斯特罗姆提出的渠系位置相对优劣,分为渠首和渠尾两类。但从曾集镇灌溉资源分布的角度,优劣农户的划分更为复杂,不仅要考虑地块距离水源远近,连地块高低的不同也要纳入考虑。所谓优势农户,指地块高、距离水源近、可以旱涝保收的农户,即资源子系统中灌溉成本的差异性(RS8.2)这一指标。另一类划分是依据农户的经济收入指标,主要体现在农民兼业化带来的非农收入比重变化(A8.1经济依赖相关度)。相较而言,优势农户对灌溉农业的经济依赖度低。贫富分化的子群体之间的谈判,出现两种可能性:要么,优势农户转嫁交流成本,弱势农户被迫退出,寻求个体用水方案;要么,优势农户缺乏对集体行动的经济激励,主动退出合作。

图3-2 改编自SES稳健性框架(Anderies,2004)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。