幸福指数是幸福感的量化,是人们根据一定的价值标准对自身生活状态所作的满意度方面的评价。幸福指数反映的是一种社会现实,体现老百姓在特定时期主观生活质量的变化程度,主要包括基本的生活质量、经济生活质量、政治生活质量、社会生活质量、文化生活质量。幸福指数作为经济社会发展的一个重要指标,不仅体现了老百姓对社会发展的满意度,而且越来越成为各级政府决策的重要依据。

幸福指数最早是由美国经济学家萨缪尔森提出的。他认为,幸福=效用/欲望。也就是说,幸福与效用成正比、与欲望成反比。他还把影响效用的因素分为物质财富、健康长寿、环境改善、社会公正、人的自尊五大类。英国心理学家罗斯威尔等通过长时间的研究后认为,真正的幸福可以用一个公式来表示,即幸福=P+5E+3H。其中,P代表个人性格,包括个性、应变能力、适应能力、人生观、世界观、忍耐力等;E代表生存需求,包括健康、交友状况、财富等;H代表高级心理需求,包括自尊、自我期许、雄心、幽默感等。

澳大利亚心理学家库克则将幸福指数分为两种形式,一种是个人幸福指数,包括人们自己的生活水平、健康状况、在生活中所取得的成就、人际关系、安全状况、社会参与、未来保障等方面;另一种是国家幸福指数,包括人们对国家当前的经济形势、自然环境状况、社会状况、政府、商业形势、国家安全状况等多个方面的评价。

我国学者对幸福指数的研究始于20世纪90年代。学者们从不同角度对幸福指数及其指标体系进行研究,提出看法。有的学者指出,幸福指数反映的是人们的幸福感,主要包括人们对生活总体以及主要生活领域的满意感、在现实生活中体验到的快乐感、由于潜能实现而获得的价值感。还有的学者指出,幸福指数是人们根据一定价值标准对自身生活状态所作出的满意度评价,影响幸福指数的因素主要包括社会发展水平、历史文化背景、个人所处社会阶层、个人生存状况和改善预期及其实现程度。也有的学者把幸福指数具体化为由政治自由、经济机会、社会机会、安全保障、文化价值观、环境保护六类要素构成的国民幸福核算指标体系。

综上所述,人生幸福指数主要包括三点:(1)拥有健康的体魄,充分合理的营养,适宜的运动,较少患病,各类生长发育指标符合健康标准;(2)拥有发展创造的智慧,拥有获取知识和发展的能力;(3)拥有健全的人格,安全的、充满爱心的环境(爱自己、爱他人、爱大家、爱世界),快乐的情绪,健康的审美情趣,和谐的人际关系,适应社会的能力等。

位于中国和印度之间、喜马拉雅山脉东段南坡的不丹王国,虽然经济相当落后,但是国民幸福指数很高。不丹国家无山不青,无水不绿,美丽宁静,民风朴实,素有“最后的香格里拉”之称。特别是第四代国王登基以来,勤政爱民,经常亲自驾车到全国各地考察民情。他推行“全民幸福计划”,向全体国民提供义务教育,实行免费医疗和住房供给制,人人生而平等,人人都有均等的发展权。没有人炫富,也没有人欺穷,更没有乞丐、娼妓、奸商。为保护环境和文化古迹,不丹每年都严格限制入境观光人数,并立法规定国土的森林覆盖率。

幸福感是一种心理体验,它既是对生活的客观条件和所处状态的一种事实判断,又是对于生活的主观意义和满足程度的一种价值判断。它表现为在生活满意度基础上产生的一种积极心理体验。而幸福感指数,就是衡量这种感受具体程度的主观指标数值。“幸福感指数”的概念起源于30多年前,最早是由不丹国王提出并付诸实践的。

2012年4月,由纽约哥伦比亚大学地球研究所共同发布的《全球幸福指数报告》是联合国在不丹举行的幸福指数讨论大会上发布的首份幸福指数报告,时间跨度从2005年至2011年,调查对象是全球156个国家和地区。报告的套标准包括9个大领域:教育、健康、环境、管理、时间、文化多样性和包容性、社区活力、内心幸福感、生活水平等。在每个大领域下,又分别有3至4个分项,比如教育领域下有读写能力、学历、知识、价值观等,总计33个分项。根据发布的报告显示,丹麦成为全球最幸福的国家,美国排第11名。中国香港排第67名,中国内地则排第112名。

第一个将幸福学和幸福指数概念引入中国的美国学者奚恺元,曾设想出一套幸福感指标,包括生活满意度、心态和情绪愉悦程度、和谐程度等三类主要指标。人情味、交通状况、医疗条件、教育质量、自然环境、房屋价格、物价水平等,成为衡量幸福感的重要指标。

在奚恺元看来,人们到底是不是幸福,取决于许多和绝对财富无关的因素。更多的金钱并不一定带来更多的幸福。希望在不久的将来,每天晚上人们在电视上看到的不仅仅是道琼斯指数、恒生指数,还包括跟人们生活密切相关的“幸福指数”。

“更加重要的是,每个人必须在内心深处创造幸福,因为财富不可能战胜生命漫无目的的那种感觉。”美国社会评伦家格雷格·伊斯特布鲁克在他的著作中指出,“人们在生活中所真正需要的大多数的东西,诸如爱、友谊、尊重、家庭、名誉和快乐,都是无法定价的,也不可能在市场上出售。经常感激别人、宽恕别人以及对物质条件感到满足的人,比其他人更加乐观和快乐。”

有一个社会现象值得深思。幸福指数越高的地方,越容易诱发自杀,这个听起来令人匪夷所思的悖论,却是正经来自于美英学者的一份最新研究报告《黑暗对比:幸福与自杀的悖论》。该研究报告的调查结果显示,经济发达的国家和地区,民众的幸福指数比较高,但他们的自杀率却明显超过幸福指数低的国家和地区。

北欧诸国,是个从“摇篮到坟墓”都有保障的地方——漫长的休假、低犯罪率、免费医疗、高收入、高补贴,但该区却同时是自杀的天堂。调查显示,丹麦、芬兰、冰岛等国的自杀率位居全球前列。

同样的情形也发生在美国各州。研究人员调查了230万美国人的幸福感后发现,犹他州是全美幸福指数最高的州,但该州的自杀率全美排名第九;夏威夷,幸福指数排名第二的度假天堂,其自杀率排名第五。与此相反,幸福指数排名垫底的纽约州(排名45位),却是美国自杀率最低的地方。

为何自杀率与幸福指数会成正比?难道真的是“赖活不如好死”?

一般而言,幸福指数和犯罪率都与一个国家或地区的贫富差距相关。贫富差距越大,幸福指数越低、犯罪率越高,这是为何北欧诸国被誉为最适合人类居住的地方,因为他们的贫富差距世界最小。但为何自杀率不遵循这一规律呢?该研究报告的作者之一、纽约汉密尔顿学院教授斯蒂芬·吴认为,“与他人对比”或许是不幸的源泉。

在一个幸福指数较高的国家或地区,那些生活不幸的人就会觉得自己遭受了极其严酷的不公正待遇。因为周围同事和亲戚都过着幸福的生活,与自己的不幸形成强烈对比,这种强烈的对比与反差,会让不幸的人产生更多的不幸福感和更大的压力,最终容易走上绝路。

而在一个幸福指数相对低的地方,由于周围的一切看起来并不那么美好,不幸的人很容易找到同病相怜的人,这样他就不会一味地自怨自艾,对痛苦或挫折的容忍度也更高。研究报告的另一位作者、英国华威大学教授安德鲁·奥斯瓦德指出:“人是一种非常情绪化的动物,在恶劣的环境中,你反而更有可能挺过人生的低谷。”这一“黑暗对比”正是“幸福与自杀悖论”的关键所在。

这份研究报告一经报道,在西方民众和网民中引起广泛争议。网友“Jha”认为:“媒体或相关机构对每个国家进行幸福指数排名的做法是不妥当的,因为幸福感是一种内心的感受,而不仅仅取决于物质条件。”还有读者总结了提升幸福感的方法:第一,不要比较;第二,如果要比较,就和不幸的人对比。

提高幸福指数,需要保障幸福的必要元素。

第一,精神优先。Brunstein等人研究发现,源自内在需要目标(如个人成长、他人赞美、社会交往等)的满足与幸福感水平有相关性,而外在目标(如金钱、权力等)是工具性的,与幸福感无相关性。而且,“生理需要的满足只有通过精神的确认、筛选并转化为精神的力量才能使人体验到幸福”。从古到今,西方先后出现了感性主义幸福观、理性主义幸福观、德性主义幸福观和宗教幸福观,中国则形成了儒道互补的幸福观。观其演变,不难发现占据主流地位的幸福观多是以对生命伦理和精神属性的关怀为立论点,且绝大多数思想家都认为低级生理欲求的满足并不能导致幸福,只能产生即时性或称之为“消费性”的快乐。因此,我们不难理解在物质文明高度发达的今天,人们却不停地追寻安身立命的精神家园,总体幸福指数不升反降。(https://www.xing528.com)

第二,生命完整。理性与非理性是人生命机能的两大属性和机能,是辩证统一体。理性与非理性有着各自的优势和局限,正如尼采“酒神”和“日神”的比喻,生命的热情挥洒和冷静理智是生命状态的本质特征。幸福生活是构成生命整体之要素和谐迸发而演奏的乐章。人之生命完整性意味着人终极的圆满存在,是生命的底色。因此,幸福的生活不仅意味着物质生活的富足,而且还是精神生命的升华;不仅是理性思维能力的高度发达,而且是非理性因素如兴趣、情感、美感、意志、灵性、信仰等共同参与。生命是理性与非理性的完善统一,非理性元素在创造幸福生活中的功能也不容忽视。它可以锐化个体对幸福生活的体验能力,赋予人能动的创造力量,使生活变得丰富多彩并热情洋溢。

第三,自成目的。幸福是最高的善,是生活最终和最高的目的。因此,当代中国哲学家赵汀阳称幸福生活“自成目的性”,具有自足的价值。按照他的观点,生活之所以幸福不仅取决于活动结果的价值,而且行动过程本身也是幸福的。赵汀阳认为:幸福的一个关键点就在于幸福不能仅仅通过好的结果来定义,而且还必须由美好的行动过程来定义,否则不可能有幸福。要能够意识到幸福之所在,需要有双重关注,即不仅意识到结果的价值,而且尤其意识到通向结果的行动的价值,不仅仅把结果看作幸福的生活。积极心理学的最新研究成果也证实了这一点:如果个人从事的活动是由奖励控制和激发的,被外在的动机支配,那么即使达成目标,个体也可能体验不到幸福或者得不到“福乐体验”。

第四,个体幸福和社会幸福相统一。幸福建立在个人幸福与社会幸福相统一的基础之上。一方面,实现个人幸福脱离不了具体历史条件和环境的制约。在人道的社会或者以人为本的社会中,社会充分尊重个人的自由和权利,为个体创造幸福提供必要保障。另一方面,个人过上幸福的生活既是社会发展的目标,也是促进社会发展的动力。同时,个体如果损害他人或社会的利益,也不可能实现个体最终幸福。因为,“人的存在是依存性的,是一种和他人共在的状态。所以个人的幸福必然产生于主体间关系中”。故而“当一个人专为自己打算的时候他追求幸福的欲望只有在非常罕见的情况下才能得到满足”。正如霍尔指出:“教育的一个精神是年轻人被教育成能为他人的幸福而生存,并能从他人的幸福中获得幸福。”

我国幸福研究专家对提高幸福指数也提出了颇有见地的观点:

中国幸福研究院院长徐景安提出,应设立民生福利量化考核机制。在具备足够的经济实力的情况下,政府应该将更多的财力投向民生领域,并设立量化的民生发展考核指标,切实提升城市的幸福感。加大民生投入,创新社会管理,要继续完善保障和改善民生的制度安排,进一步把政府资源向就业、社会保障、教育、医疗、保障性住房等公共服务领域倾斜,高度关注群众生活,加大对低收入群体的帮扶力度。当前,应当明确,追求数字的增长不是经济发展的目标,让老百姓过得更幸福才是目标,今后我们应该在利益分配机制、财政支出方面进一步加大改革力度,让更多人共享改革发展成果。

我国知名学者,国家电网山东电力集团公司的高级工程师崔健伟,也是济南大学和上海电力学院客座教授。2005年,在他的原创性基础研究论文《最大购买力数学模型在经济学和社会学中的应用》和2009年出版的专著《家庭、社会与购买力》中,提出并阐述了发展因子数学公式,也就是我们现在的幸福指数计算公式。

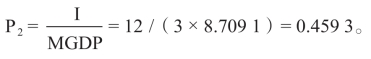

从幸福指数(发展因子)![]() 数学公式上看,

数学公式上看,

P2表示为发展因子,也叫幸福指数,

I表示一个国家、地区或居民家庭的可支配收入,

M表示一个国家、地区或居民家庭的人口,

GDP表示一个国家或地区的人均GDP,

I/M表示一个国家、地区或居民家庭的人均可支配收入。

自2010年3月起,《中国经济周刊》已经连续四年将GDP含金量公式,也就是幸福指数公式应用到中国31个省、市、自治区。这里需要注意一个问题是,当幸福指数公式应用在一个国家或地区层面时,幸福指数一定是小于1;世界发达国家为0.6左右,发展中国家在0.4左右。当该公式应用在居民家庭层面时,居民家庭的幸福指数可能小于1,也可能大于或等于1。理论上讲,居民家庭的幸福指数大于0.3,就应该有幸福感;幸福指数大于1,则是当地的较高收入家庭。

举例说明:北京市三口之家,年可支配收入12万元,2012年北京市人均GDP为87091元。计算北京三口之家的幸福指数:

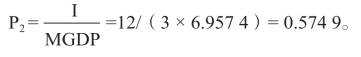

济南市三口之家,年可支配收入12万元,2012年济南市人均GDP为69574元。计算济南三口之家的幸福指数:

因此,12万元相同收入三口之家,济南市的居民比北京市的居民幸福指数高。因为,北京市的物价水平、消费水平都比济南市的高,自然反映在幸福指数上,相同收入、相同人口的济南市的居民比北京居民的幸福感高。而北京市居民的生活压力也比较大。

华东师范大学商学院教授傅红春提出,应用“人类发展指标指数”替代GDP指标。有人主张,现在应该以“幸福指数”替代GDP来衡量各个地区发展水平,特别是各级官员的政绩。理论上,这是有道理的。但问题在于“幸福”的定性非常主观、非常个性化;而“幸福”的定量更是困难,在可操作性、受到认可的程度和范围上,还远远不能撼动GDP的地位。可以用“人类发展指数”替代GDP,以衡量各个地区发展水平和各级官员的政绩。这一指数由联合国1990年开始发布,由预期寿命、教育状况和生活水平三个分指标构成。

中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁提出,缩小收入差距是提升幸福感的重点。缩小收入差距是提升居民幸福感的重要手段,缩小收入差距首先要改革现行财税体制、土地开发出让制度,提升政府工作透明度,从而减少腐败、收入分配不公和公共资源浪费的现象。其次,要改善小企业经营环境、减少垄断,促进民营经济继续发展。此外,还要通过再分配途径间接提高劳动者和低收入阶层的收入。这主要包括扩大社会保障覆盖面、改善公共医疗、教育和住房服务,加大转移支付的力度等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。