教会学校体育的又一个重要特点,是课余运动队训练比较活跃,运动比赛活动频繁,从而大大激发了青年学生对西方体育的兴趣和爱好,也推动了西方近代体育在中国的传播与发展。上海圣约翰大学,在1867年就成立了学校足球俱乐部。当时的中国男子均有蓄长辫留于脑后的习俗。青年人一般在脑后留四股辫,前蓄刘海儿。圣约翰队的学生为踢足球方便起见,遂将发辫绕成一硕大辫疙瘩盘于头顶。但在1902年的圣约翰校队中,有一个名叫黄明道的学生,他不爱将辫子盘起或扎紧,而是踢球时任其垂飘于后,由于他奔跑速度极快,所以凡见黄在足球场上追奔抢球、运球时,其辫子总是被拉成一平行的直线拖于脑后,蔚为异观。由此人便将圣约翰足球队又称为“辫子军足球队”。在苏州东吴大学,1903年已建有诸如“健身会”、“踢球班(足球队)”、“篮球班(队)”、“网球会”等多种运动队组织。1898年英国长老会创办的厦门英华书院,由于其院长英国人洪显理喜欢踢足球,所以该院一成立就建立了学校足球队,并制定了一系列的开展足球运动的具体措施。后来在1915年的福建第一届全省运动会上,他们获得了足球冠军。

有训练就会有比赛,所以在中国近代体育史上,教会学校又是较早进行西方近代体育比赛的地方。例如1890年5月20日圣约翰大学召开的学校田径运动会,就通常被体育史学界公认为是中国近代史上的第一个体育运动会。1898年,山东烟台的汇文书院,也召开了以游戏赛跑为主要形式的准田径运动会。

进入20世纪后,在教会学校中又出现了校际运动会形式。较早的有1901年5月11日在武汉文华书院召开的,由文华书院、博文书院、博学书院三所教会学校参加的田径运动会。项目有85码、220码跑,跳高,跳远,拔河,掷铁饼等。还有1904年在苏州东吴大学召开的华东地区“四大学体育联合会”运动会,主要是田径项目的比赛。

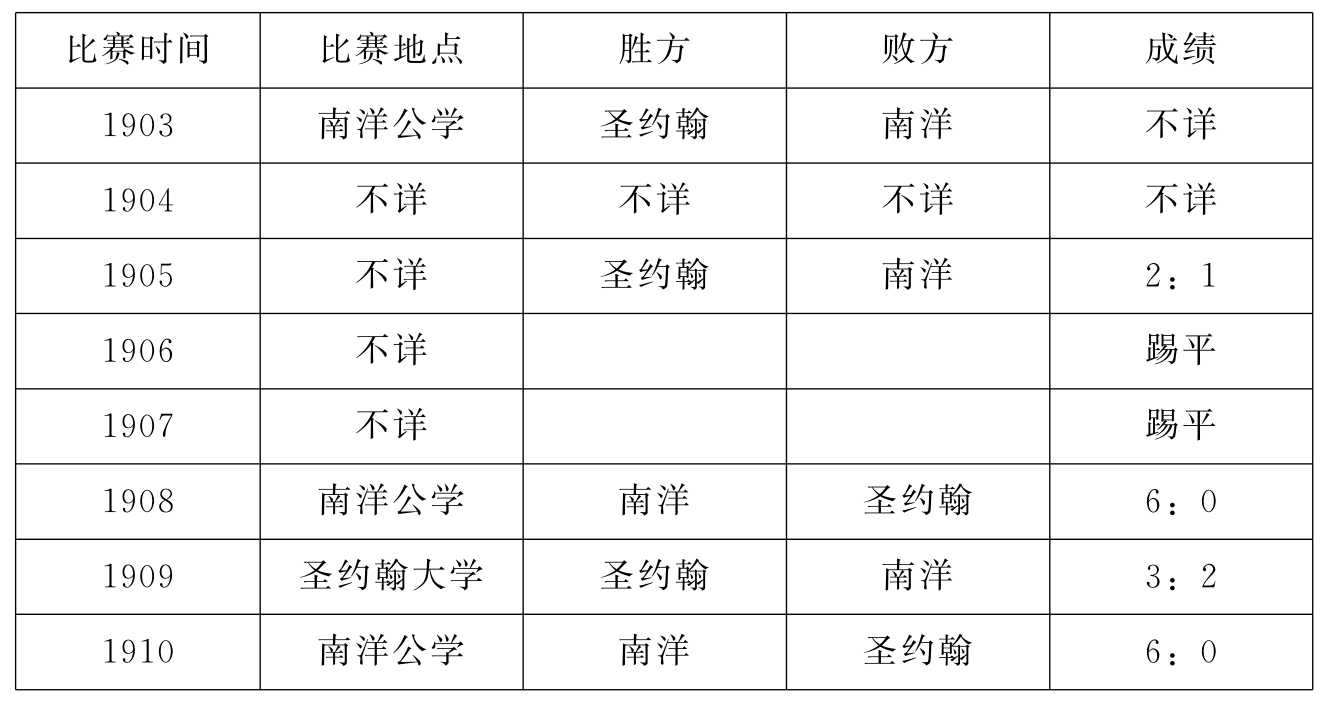

除了田径以外,足球的校际比赛也是开展得比较多的一个项目。例如上海圣约翰大学从1903年起,就开始了每年一度的与南洋公学的足球对抗赛活动,一直坚持到1910年(见表1-2)。

(https://www.xing528.com)

表1-2 圣约翰大学与南洋公学1903—1910年足球对抗赛情况表

当然,更多的校际比赛可能是不定期的。在1906年7月的第2期《东吴月报》上,记载了东吴大学和萃英书院的一场足球比赛:“3月22日星期一,本城萃英书院来约诸生为蹴鞠之戏。本校遂选定十余人以应命。是日天朗气清,赛者之气固雄,观者之心亦爽。少焉,钟鸣二下,群集于本校体操场。赛者每方面11人,皆旋转灵捷,努力相搏。或以足踢,或以首撞。忽焉,鼓掌之声大振,则球入标架,而雌雄决也。至三旬钟乃罢。本校得胜者八次。”

总之,西方教会学校在中国的发生、发展,给处于危机中的中国传统教育提供了向近代教育转变的某种示范与启迪。当然教会学校是同帝国主义侵华同步发展的,西学课程(含西方体育课程)也是和西方列强的大炮鸦片一起进入中国的。传教士们在中国的一切活动,包括办教会学校,其最重要的目的是“要使全中国以及全世界基督化”。凡此种种,均是彻头彻尾的文化侵略,极大地伤害了中国人民的尊严,激起了中华民族的义愤,必然遭到坚决的抵抗和严厉的批判。

但是,如果我们从中国教育由传统向近代转变的视角考察,那么西方教会学校在中国不仅负有“破坏性使命”,而且也不自觉地承担起了“建设性的使命”。正是从这个意义上说,“西学东渐”的历史流动是具有合理性的,可以这样说,教会学校既是帝国主义文化侵略的工具,又是近代中西教育、体育文化交流的媒介。在中西文化冲突交融的过程中,教会学校充当了西方先进的教育、体育文化的载体,作为一种“异端”,它不仅冲击了中国传统文化的体系,加快了中国传统教育的解体,而且为中国近代课程(含体育课程)的诞生提供了有益的参考系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。