| 第五节 电影时态(时间与叙事) |

澳大利亚学者理查德·麦考白在《好莱坞电影——1891年以来的美国电影工业发展史》中说过,“电影必须把过去与未来都带到现在,以便重现它们”。真实的生活时间中拥有现在、过去、将来和进行、完成等多种时态,但电影化呈现(叙述)的唯一时态是现在进行时(态),而闪回的过去进行时(态)和闪前的将来进行时(态)都是一种通过电影手法产生的幻觉时态,在银幕上它们仍然表现为现在进行时态。

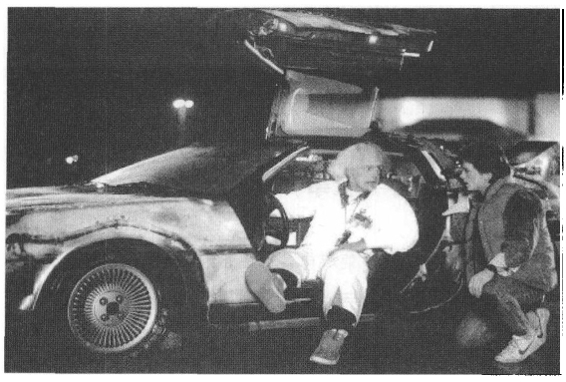

电影时态可以看作是对电影叙述关系的时间化处理,或者说是电影时间与电影叙事的互动关系。罗伯特·赞米基斯的《回到未来》(Back to the Future,1984)可以作为电影时态的典型例证来加以剖析:青少年马蒂(迈克尔·J.福克斯饰)生活在80年代一个并不美满的家庭中,在怪人科学家布朗博士的帮助下,马蒂乘坐时光机器(time-machine)奇迹般地回到了50年代中期。马蒂必须设法让当时素昧平生的父母相爱,自己才能降生,以回到“未来(80年代)”,而这个家庭未来的不和谐也在那时就种下了祸根。回到50年代的马蒂言之凿凿地声称罗纳德·里根(当时仅仅是担任着好莱坞演员公会主席的二流明星)会成为80年代的美国总统,这在那时听起来就像是疯子(或天才)口中的天方夜谭。

图2-11 《回到未来》中的时光机器

赞米基斯创造性地运用了“过去的将来(也就是现在)”这一特殊的时态作为影片叙事的基点,在电影单一的线性时间关系链上自由地来回穿梭往复,极大地扩展了电影时间元素的叙事和表意空间。后来这种手法成为科幻电影的一种流行的叙事时间模式,卡梅隆的《魔鬼终结者2:审判日》(T-800奉命回到从前去保护未来的人类起义领袖、少年约翰·康纳免遭机器人T-1000的消灭)和沃卓夫斯基的《骇客帝国》(200年后的李奥必须进入网络母体Matrix去彻底改变电脑对于1999年的设定)都曾采用类似的电影时态。(https://www.xing528.com)

电影时态是一个包含“过去—现在—将来”的时间连续体,但电影导演有时会用一种脱离这一时间连续体的特殊电影时态“时间省略时态(Time-out)”来表达极端的情感和思绪,在那特殊的瞬间,世界的一切(甚至包括时间)都不存在。希区柯克的《迷魂记》(Vertigo,1958)中,在斯科蒂(詹姆斯·斯图尔特饰)的强求下,打扮成玛德琳模样的茱莉(金·诺瓦克一人饰演茱莉和玛德琳两角)走出卫生间,斯科蒂回头看见的完全就是玛德琳。这一瞬间时态的表达包含了难以言传的激情与怀恋,仿佛是游走于今朝往昔的时光倒流,又好像是穿梭于阴阳两界的死而复生(可谓“瞬间即永恒”)。莱昂内的《美国往事》中,长期退隐江湖的德尼罗回到阔别三十年的纽约餐馆,透过洗手间的小孔终于又看到了小时候黛博拉天仙般的舞蹈,在这怀旧和滥情的一刻,时间凝固。

在黑泽明的成名作《罗生门》里首次出现了可重复的时间(所谓“回到从前”),这一回到从前的模式逐渐发展成为《盲打误撞》、《滑动门》和《疾走罗拉》中闯关游戏式的宿命性寓言,但片中每一次时间的重复还是遵循着线性时间的单向不可逆原则。而在近些年产生广泛影响的电影,如李沧东的《薄荷糖》(Peppermint Candy,1999)、诺兰的《失忆》(Memento,2000)和加斯帕·诺的《不可撤销》(Irreversible,2002)则采用一种段落回溯的可逆转时态(时光倒流),在线性时间链上逆向叙述情节故事,从某种程度上实现了光速时间中的空间叙事状态,并由此产生时光倒流、反抗宿命的悲壮与震撼。

时限作为电影导演艺术经常采用的时间性元素,是一种高度戏剧化、高度浓缩的现在时态,同时也是将时间的悬念张力发挥到极致的一种电影手法。法国女导演艾格尼丝·瓦尔达的《五点到七点的克莱奥》(Cléo de 5 à 7,1962)记录了女主人公静候绝症确诊的两小时的漫长等待;唐·西格尔的《麦迪甘》(Madigan,1968)中,警方探员只有72小时抓获逃犯的时间;特伦斯·扬的《红太阳》(Red Sun,1971)中,日本武士三船敏郎如果在7天之内不能夺回宝剑,就只能剖腹谢罪;《偷夫情缘》(Groundhog Day,1993)里,天气预报员的生命就停滞在土拨鼠出洞的那一天;《生死时速》(Speed,1994)将时速限制在每小时50英里;而汤姆·提克威的《疾走罗拉》则将“20分钟”确定为游戏生死的时限。

电影将叙事时态定位为现在进行时态,涉及过去时代的影片离不开相应的时代感。所谓时代感并不仅仅意味着人物的语言思维和行为方式、服装,以及场景的设置符合某个时代的特征,更重要的是导演为影片确定的总体时间状态,这种时间状态会像空气一样弥漫在影片的每一个角落,渗透到观众的每一根神经末梢。以库布里克为例,1968年拍摄的《2001年:太空遨游》的时间状态是一种太空时代,充溢着非人性的庄严和漠然,从没有时间感的远古延续到未来;1971年的《发条桔子》则在时间性上呈现出狂乱和快速的凌厉感,特别是节奏性很强的古典音乐的介入,强化了时间癔症式的抽搐感;1975年根据萨克雷小说改编的《巴里·林登》具有与现在完全不同的18世纪的时代气质和时态节奏,库布里克通过流畅的镜头调度和舒缓的剪辑节奏,体现出特定时代优雅娴静的时间感。[21]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。