二、君主的社会行动类型及其伦理控制

秦始皇之前有“皇”与“帝”的称号,如“三皇”“五帝”,战国时期的齐缗王、秦昭王分别称过“东帝”和“西帝”。公元前221年,秦始皇完成统一齐、楚、燕、赵、韩、魏等六国的大业,建立了空前未有的帝国;为“称成功,传后世”,秦始皇让臣下议论帝号,最后确定:天子的命曰制、令曰昭、自称曰朕、号曰皇帝。从此,天子在夏代称“后”、殷周称“王”的传统被“皇帝”的称号所代替,一直沿传至中国历史上最后一位皇帝,秦始皇也成为在中国历史上第一个把皇与帝连起来称“皇帝”的帝王。从公元前221年秦始皇统一六国自称皇帝建立皇帝制度,到1911年清宣统皇帝逊位,共2133年,有帝王名号(包括在地方称帝的)可统计人数达280多人。(5)

皇帝制度是儒学社会的重要的制度设置,而君主则是皇帝制度的主要操作者。一般人可能认为皇帝“口含天宪”、操生杀大权,似乎可以为所欲为。儒学社会中君主的行动是否受控制或伦理的控制呢?刘永杰在《中国现代化导论》中说:“系统的官僚制度是中国政治生活的主体,而皇帝则只是这种制度的名义上的代表,是徽号和招牌。只有少数英明的皇帝,才能有效地通过官僚体制来行使自己的权力,而那些平庸之辈,则被强大的官僚体制所限制,不仅无所作为,甚至被钳制。即使那些有所作为的皇帝,也逃不开庞大官僚系统的制约,他只能在代表这种制度和官僚阶级的利益时,才能行使权力,而当他违背这种利益时,轻则会遭到抵制和反对,重则会被剥夺皇位,乃至丧生。”(6)梁任公也说:“及其立而为君,则有记过之史,彻膳之宰,进膳只旌,诽谤之木,敢谏之鼓,瞽史诵诗,工诵箴谏,大夫进谋,士传民语;设为种种限制机关,使之不得自恣。盍遵吾先圣之教,则天下之最不能自由者,莫君主若也。犹惧其未足,复利用古代迷信之心理,谓一切灾异悉应在人主之一身,而告之以恐惧修省。及其殂落,则称天而谥,动以名誉,名曰幽厉,百世莫改。”(7)可见,“为君难”(8),为“圣君”、为“明君”更难。

儒学社会中君主有意义的典型的社会行动主要有继统、朝政、祭天、罪己、尊师倡学、内宫生活等等。根据君主的社会行动所带来的实际历史后果,已有的研究往往把历史中的君主分为开国之君、中兴之君、守成之君、亡国之君等等类型,这种对君主行动类型的划分早已有之,如《吕氏春秋》曾经把君王分为圣君、中主和暴君三种类型。对君主的行动类型的划分其实包含着对君主行动的褒贬,也就是说是对君主行动的一种外在控制。儒学社会中对君主行动的伦理控制主要表现为以下几个方面:

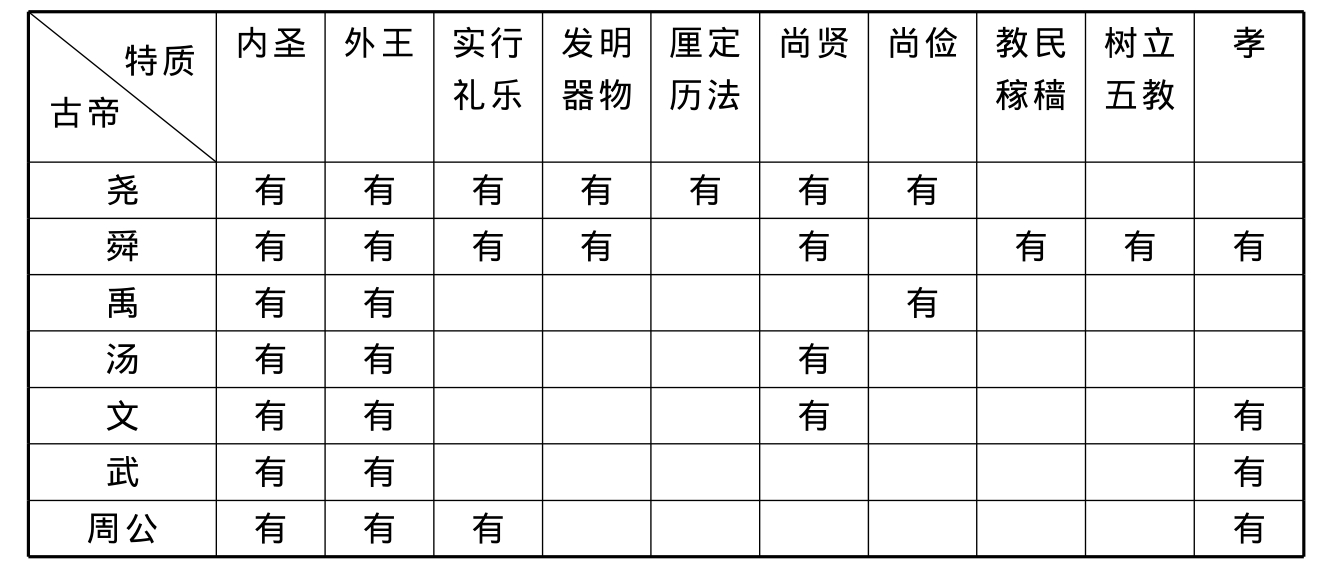

其一,儒学社会将理想化的古帝作为现实中的君主的楷模,以榜样(伦理模范)控制现实中君主政治的方向。在先秦诸子的著作中,反映了古帝理想化或圣王化经历了一个过程。据韦政通研究的结果显示,《老子》未涉及古帝之名,《庄子》偶有美尧之语但多为批评,韩非反对期古。在先秦诸子中,参与古帝理想化的工作,儒家以孔、孟为主,荀子则主张“法后王”。此外还有墨家的鼻祖墨子。孔子理想化古帝的内容大都是一些空泛的话,至孟子以古帝为始源的道统雏形以告完成。根据儒学伦理理想化的古帝,主要有“内圣、外王、实行礼乐、发明器物、厘定历法、尚贤、尚俭、教民稼穑、树立五教、孝”等特质(见表7—2)。

表7—2 古帝理想化的特质

资料来源

韦政通:《儒家与现代中国》,6~13页,上海,上海人民出版社,1990。

根据“表7—2”可以知道,在先秦有关“古帝特质理想化”的结果中,内圣、外王两种特质为诸帝所共同拥有。可见内圣外王为古代文化理想之所在。在古帝特质理想化的过程中,儒学为自己精神的实现浓缩了一个最高的典范,那就是“圣王”。儒学的内圣外王之学首先奠基于孔子的“仁学”。后来孟子发挥“王”的意义,着重“以德定王”,孟子说:“以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大。”(9)荀子则发挥“圣”的意义,着重“以王定圣”,荀子说“圣也者,尽伦者也;王也者,尽制者也;两尽者,足以为天下极矣。故学者以圣王为师”(10)。至此,儒学的“圣王”概念已具雏形。至《礼记》《大学篇》则进一步提出了三纲领、八条目,使得儒学的“内圣外王”之学贯通起来。儒学把理想的君主类型化为圣王的重要意义之一在于为后世君主提供了一个理想类型,使得后世君主“虽不能及,心必向往”,经、子等古籍中有关道统人物(尧舜禹汤文武周公)的记载,是儒学社会中现实中个人行为的道德力量的根源,从而为儒学社会秩序的伦理控制提供了道德上的证明。(https://www.xing528.com)

其二,利用超人间的伦理力量,控制君主的行为能力。人间秩序的伦理控制的不足,必然要利用超人间的力量。人间秩序的伦理控制的不足,一般可以表现为两个方面:或者人间伦理秩序对君主的淫威无法加以控制,或者君主的道德力量对人间的世俗力量的控制不足。无论哪一种形式的不足,都必然要利用超人间的力量。前者如对君主个人起到警戒作用的天人感应理论,后者如各种历代君主的各种具有浓烈的伦理意义的政治行为如祭祀天地、改元、封禅等等。前者表现出君主在伦理秩序中的被设定,后者则表现出君主在伦理秩序中的积极作为,但二者又是一致的,它们共同显示出君主的祭天地行为在儒学社会中的伦理意义。总之,帝王生活在一种以伦理控制为核心的儒学社会中,一方面他们的个体生活和政治生活受着伦理的控制,另一方面,他们又主动或自觉地运用这种社会控制。

儒学社会的伦理涉及人格神的“天”(地)。在儒学社会中,皇帝乃为天之子、奉天承运、天人感应等等既是儒学社会的一种制度设置又是儒学社会的普遍心理。成为儒学社会中的一种制度设置、普遍心理的“天”主要是董仲舒所界定的天。董仲舒的天是一个有意志力的天;天是自然和人类社会的创造者,天给人类社会设立一个最高权力的“君主”,皇帝有代天实行赏罚的至上权威,“王者承天意以从事”,“天以天下予尧舜,尧舜受命于天而王天下”(11)。天人感应的理论成为儒学社会对君主行为的又一种伦理控制形式。臣下侍君以子,在儒学社会中皇帝同样要以子侍天,所谓“受命于天,天意之所予也,故号为天子者,亦视天如父,事天以孝道也”(12),可见天子和天的关系也只是人间伦理关系的一种折射、反映。“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之”(13)、“其恶足以贼害民者,天夺之”(14)。儒学思想者们顺着儒学伦理思考的轨迹,把天人纳入一个大的宇宙伦理系统、把皇帝至高无上的权威纳入一个合乎伦理逻辑的体系中进行把握。到董仲舒赋予天以人格的神,认为天和人是相互感应的:行善则呈其祥,行恶则降其祸。天子治理下的国家,由各级官吏组成的全国性的官僚机构,是一个神圣结构——皇帝的一切行为要对“天”负责:君主怀德,“邦有道”则风调雨顺物阜年丰;君主寡德,“邦无道”,则“迅雷风烈必变”,社稷飘摇生民获灾,因为“获罪于天”,故遭天罚;每年新春皇帝要率文武百官至京郊进行郊祀,举行祷告仪式,诉求上天赐福避祸。如前所述,儒学精神在两汉时期被谶纬化,使得儒学祛除巫魅的理性化过程受到了窒碍。在儒学自身抽象化的过程中,儒学逐渐摆脱了董仲舒儒学“天人感应”的观念,最后“天”在宋明儒学里被“理”或“天理”所代替。但是也不能忘了儒学所面临的历史情景即儒学在秦汉时期面临着操作化的诘难。由此可见,天人感应论是儒学思想者或反思者们企图为帝王立法的重要组成部分。

如果说“天人感应”是儒学反思者“曲君以申天”、或者说儒学反思者“委屈君主”是为伦理控制开辟地盘的话,那么“封禅”则是儒学社会中君主自觉地对“天”加以利用,以期达到对社会的伦理控制的目的。封禅是一系列的仪式,体现君主和天地之间、君主和百姓之间的伦理控制关系,表达了“君权神授”、“替天牧民”的伦理政治的观念。按古制,天子才能巡狩四方,朝拜五岳、四渎(江、淮、河、济),诸侯只能在他所辖的疆界之内祭祀山川,大夫则祭门、户、井、灶、中溜,士庶人则祭祖考而已。据说齐桓公“九合诸侯一匡天下”后,想到鲁国境内登封泰山,被管仲视为一种僭越行为而加以劝阻;又“及后陪臣执政,季氏旅于泰山,仲尼讥之”。据司马迁摘引管子的议论,传说伏羲以前的无怀氏开始封禅。其《封禅书》论述古帝王封禅则从舜开始,追述多笔。真正封禅则由秦始皇肇始。历代封禅泰山的皇帝有秦始皇(嬴政)、汉武帝(刘彻)、东汉光武帝(刘秀)、唐高宗(李治)、唐玄宗(李隆基)、宋真宗(赵恒)。除此之外,武则天按高宗封禅礼仪,在嵩山举行过封禅。所谓封禅泰山,或称“封泰山禅梁父”,增泰山之高,厚梁父之基,以报皇天厚土授命之恩,即是至泰山祭奠天地以及礼拜山川诸神。“此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功故曰封;此泰山下小山上除地,报地之功故曰禅。”泰山之上祭天曰登封,山下祭地曰降禅。或曰:封,非册封之义,实为“印封”、“封埋”(封埋祷词);将地扫除干净以祭谓之禅(读善)。封禅何以必至泰山呢?泰山又名“岱宗”,为“五岳之首”。五岳,根据较早的典籍《尔雅·释山》记“泰山为东岳,华山为西岳,霍山为南岳,恒山为北岳,嵩山为中岳”。何以称为岱宗呢?《风俗通义》解释说:“泰山之尊,一旦岱宗。岱,始也;宗,长也。万物之始,阴阳交代,故为五岳长,王者受命,恒封禅之。”阴阳交代之山,曰“岱”;五岳之首,曰“宗”。不仅社会生活有夫妇之道,自然界也有阴阳交会、万物始生的地方;不仅社会有长幼之别,自然界也有长、首之尊。这就是儒学社会的想象力——伦理控制的想象力。

如果排除其中夹杂的崇事鬼神思想、觅仙求不死等成分,封禅是儒学社会政治生活的一件重大内容,是儒学社会伦理控制的重要表现。综观历代封禅,其伦理控制的意义主要在以下几个方面:一是历代统治者非常强调“受命然后封禅”。封禅成为“君权神授”,天下一统的标志。“报功德,告成功”,以答谢天地“授命”之恩,并“为万民祈福”。封禅活动往往是一次旷世盛典。司马迁以极为惋惜和悲愤的笔触,记述了太史公司马谈因不得参与汉武帝泰山封禅而愤懑致疾、含恨终天的情景。“太史公执迁手而泣曰:‘余先周室之太史也……今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫,命也夫。’”二是显示帝国的富强昌盛。所谓“镇服四海,夸示外国”,以保其“皇阼永继”、“圣寿无疆”。封禅活动犹如一次军事演习,宋真宗君臣就炮制“天降神书”,强行封禅,以威慑北方契丹等少数民族的统治者。三是封禅既是一次增进藩属国了解华夏文明的重要机会,也可促进天朝对藩属国进行伦理控制。从光武帝封禅开始,唐宋诸帝封禅均有所谓蕃夷客使、边境部落酋长随从皇帝到泰山参观封禅典礼的佳话。光武帝《泰山刻石》的铭文中称有“蕃王十二咸来助祭”(15)。唐高、玄二帝封禅时,“戎、狄、夷、蛮、姜、胡”等朝献之国闻风而动,纷纷请求随从护驾,参与封禅大典。被蒙恩批准随行,被认为是无上恩宠,有的国王、酋长不能亲自参与皆派自己的子男从封泰山;典礼完毕,都要求在封禅尊碑上刻上自己的名字。因时代不同,各代礼仪有别;但它无疑是历代伦理政治的大事件,是极其隆重的政治活动。四是封禅与朝圣有很大关系。自东汉光武帝起,凡封禅的皇帝必于回銮时至曲阜朝拜孔子,而且礼仪一代比一代隆重。唐高宗封禅后回銮,次曲阜,幸孔子庙;追尊孔子为“太师”、增修祠宇;以“少牢”(羊、豕)祭祀孔子;免圣裔赋税。玄宗返京时,亲至孔子宅祭奠;并于开元二十七年八月下制追谥先圣为“文宣王”,“以王者衮冕之服以衣之”;正孔子像于南面而坐,十哲东西列侍。宋真宗朝圣时,设驻跸亭于孔林;专程驾幸曲阜,加谥孔子“玄圣文宣王”,祭以“太牢”(牛、羊、豕),行再拜大礼;赐孔子世孙、近属以官职、钱、帛等,令近使十户侍奉茔庙等等。

其三,儒学社会通过一些特殊方式如谥号等对实际生活中君主的行为加以伦理性控制。谥号是君主死后举行殓葬仪式时,由臣子们对其一生行事用一或两个字作为盖棺论定,企图达到对已逝君主以褒贬、对未来君主以警戒的作用。据说此举源于周文王、武王或周公制礼作乐之时。《礼记·乐记》称:“闻其谥知其行。”《史记·谥法解》说,“谥者行之迹,号者功之表”。秦统一六国后,认为周代谥法是以子议父、以臣议君,有失君臣父子的体统,曾下令废去谥法,采用始(二世、三世以至无穷)皇帝称呼。“朕闻太古有号无谥,中古有号,死而以行为谥。如此,则子议父,臣议君也,甚无谓,朕弗取焉。自今以来,除谥法,朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”(16)但秦二世而亡。汉兴,废去秦法,恢复谥法,自此之后,历代相随而不衰。谥号一般有三类即褒扬、哀矜和贬责:褒扬的如文、武、成、康、昭、穆、宣、平、景、惠、桓、庄等,哀矜的如殇、哀、愍、悼、怀等,责贬的如厉、炀、灵、缪等。

儒学社会倡导“以孝治国”。儒学的主要经典《孝经》将孝分为五等即天子之孝、诸侯之孝、卿大夫之孝、士之孝、庶民之孝。《孝经》认为天子与庶民“尊卑贵贱有殊,而奉亲之道无二”,其《感应篇》认为天子以孝事父母则能够做到天地明察、获神明之佑。“天子之孝”在于“爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四害”。汉代皇帝除高祖刘邦外,其死后的谥号中一律加有“孝”字,表示汉王朝以孝治国的理想,如孝惠皇帝、孝文帝、孝景帝、孝武帝等等。“孝”的谥号后来受到历代王朝的重视和使用。“孝”的谥法反映了儒学社会对皇权的某种伦理控制的方式。

其四,儒学社会中对君主行为的伦理控制还表现在对君主进行儒学式的意识形态化的教育。儒学把理想的君主类型化为圣王的重要意义还在于,在儒学社会这样一个伦理社会中,社会的伦理控制的主要方式,主要通过学习正统的经典而得以延续。儒学社会中通过经筵讲授儒家经典,向皇帝灌输儒家式的治国平天下的方略。经筵可能萌芽于西汉,东汉开始有“侍讲”之名,唐代正式成为职衔;宋代形成制度,讲官常设、讲期固定、讲筵所固定;明代创立日讲制度。经筵、日讲的内容主要是儒家经典,其主要目的是推动皇帝修身养性、塑造合乎儒学价值标准的君主。通过经典的学习,加上制度化的结果,儒学的理想化的圣王角色被典型化,以致成为后世褒贬的标准。

总之,儒学社会中君主或者皇帝的自由也是有限的。一个有所作为的皇帝早晨天不亮甚至四五点就得起床,然后上朝。其生活的每一步骤——衣、食、住、行,乃至性生活和娱乐每一方面都有起居注,记载得非常详细,走错一步不得,而且可以供他伸缩的地方也极小。正如杜维明所说:“在中国的传统里,皇帝多半是心理学上所谓被压抑的人格;……绝大部分中国皇帝都是被中国社会中各种不同的控制机制所约束。因为制度本身是专制的,皇帝本人也是受专制制度控制的成员。”(17)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。