四、伦理理性与德性观念的觉醒

某些研究宗教的西方学者将伦理性原则视为检视宗教之所以为宗教或宗教发展水平的自然尺度。荷兰学者提埃里曾经提出有关宗教进化的分类体系,认为宗教的进化基本上是从自然宗教发展为伦理宗教的过程。《礼记》中说,夏“事鬼敬神而远之”,殷则“尊神率民以事神”。从宗教学上来看,殷人所具有的宗教信仰本质上是属于“自然宗教”的形态,而尚未进入“伦理宗教”的形态。和夏商相比较,周人的信仰中伦理理性开始萌芽并与德性观念结合起来。伦理理性的觉醒、德性观念的出现是前儒学社会智力进步的重要标志。

首先,从武王以“宗庙不享”而伐殷的誓词看,自夏商至西周“宗庙”意识在不断觉醒。所谓伦理理性是指一种依据伦理的评价、判断能力。宗庙意识是西周伦理理性或伦理意识觉醒的重要标志之一。在殷商时代就已经有祭祀祖先神灵的做法,到西周时期祖先神在祭祀体系中的位置进一步提高。西周的祭祀对象有三大类,即第一类是以帝为中心的天神,第二类是以社为中心的地示,第三类是祖先。周人信仰的最高代表是“天”、“天命”,但是西周的天命观中一种依据伦理的评价、判断的能力即伦理理性开始觉醒。以文王为代表的祖先神的地位在其祭祀体系中开始上升。事实上,武王伐殷时把“昏弃厥祀”、“宗庙不享”作为纣王的主要罪状之一。《牧誓》中说:“今商王受,惟妇言是用。昏弃厥肆祀,弗答;昏弃厥遗王父母弟,不迪。……今予发,惟恭行天之罚。”武王为自己寻找到的革命根据即恭行“天之罚”,并且把“天之罚”与商王的昏厥弃德、宗庙不享相联系。伦理理性或伦理意识的觉醒还突出体现在西周社会形成了一个以礼乐为主的弱伦理关联与弱伦理控制的社会(参见第二章之“前儒学社会的特征:弱伦理控制”部分)。

其次,从不见道德智慧的殷商卜辞,到蕴含极为丰富的德性观念的西周的政治文献,标志着前儒学社会政治生活中德性伦理的觉醒。西周政治中天命思想及德性的观念的出现,是西周政治中德性伦理觉醒的重要内容。殷商的卜辞中没有一个关于道德智慧的术语。(23)在殷商的卜辞中看不到任何道德理想、伦理价值、理性智慧、价值理性等;西周前的具有神灵观念仍然保留着巫文化的很多特色,属于自然宗教。周人信仰的最高代表是“天”、有时是“天命”。根据文献记载周公在摄政时期发布的文献中用德性的观念对殷商以来的自然崇拜的“天”进行了适宜于政治统治的伦理化改造。

在《召诰》、《酒诰》、《康诰》等西周早期的一系列诰辞中,周公将忧患意识、天命靡常与伦理德性结合起来。基于周革殷命的历史经验,周公提出了“惟命不常”的“天命观”。《召诰》说:“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷。我不敢知曰,有夏服天命,惟有历年;我不敢知曰,不其延。惟不敬厥德,乃早坠厥命。我不敢知曰,有殷受天命,惟有历年;我不敢知曰,不其延。惟不敬厥德,乃早坠厥命。”《酒诰》中进一步将天命、民监与人的德性联系起来,其中说:“弗惟德馨香、祀登闻于天,诞惟民怨,庶群自酒,腥闻在上。故天降丧于殷,罔爱于殷:惟逸。……古人有言曰:‘人无于水监,当于民监。’今惟殷坠厥命,我其可不大监抚于时?”周公赋予周王的行为以道德的意义,周王的行为实际参与着“天命”运行的历史过程。周王应该为自己的“天命”负责(或者受命或者坠命)。“在周书中,以及周人改过的夏商书中,反复出现的主题是把‘天’更多地理解为历史和民族命运的主宰,更接近于闪米特人信仰特质——‘历史中的上帝’。”(24)与以前的殷革夏命不同,周公深刻地反思了殷商的政治失败与天命之间的关系,认为新的统治者必须“迪畏天,显小民,经德秉哲”才能受命、保命。虽然周公在其政治活动中仍然摆脱不了旧的宗教观念,在进行重大问题决策的时候仍须用大宝龟进行占卜以了解天命和天意,但是周公将周革殷命的历史事件上升到宗教和哲学的高度,对天命与人事的关联进行了自觉地反思。周公在系列诰辞中对殷商的王权神授(纣王声称“我不有命在天”)的思想进行的历史性的修正,标志着西周政治思想中开始出现了宗教思维与伦理原则的结合。

西周政治中徳性理性的觉醒,另一重要表现是将“民意”或舆论内化为一种政治的导向,把政治统治意识转化为一种“保民”、一种“元后做民父母”的伦理意识。西周时期的德性伦理的重要内容之一就是将“敬德”与“保民”联系起来。在《康诰》中周公提出了“明德”的重要思想。周公将文王的受天命与其“明德慎罚,不敢侮鳏寡”联系起来。《康诰》中说:“用康保民,弘于天,若德裕乃身,不废在王命。”《泰誓》中最突出的也是保民思想。《泰誓》是武王伐商大会诸侯的誓词。《泰誓》中说:“惟天地万物父母,惟人万物之灵,亶聪明,做元后,元后做民父母。”又,“惟天惠民”,“天矜于民,民之所欲,天必从之”,“天视自我民视,天听自我民听”。《泰誓》进一步指出,如果统治者不能“敬德保民”,那么“古人有言曰:‘抚我则后,虐我则仇’”。这样殷商以前不可捉摸的皇天上帝的意志便被透射出人间道德力量的民意所替代,“天命”具有了鲜明的人间性、道德性,“天命”即在于“民意”。《泰誓》中所表达的鲜明的民意观是中国文化早熟的重要标志之一。与“保民”相关的一个重要思想就是“慎罚”观。“慎罚”观认为,判决的过程要慎之又慎,有强调悔改认错的态度。西周政治文献中的“慎罚观”深刻地影响了早期儒学有关德刑关系的反思。当然也有几种不赦之罪,据《康诰》,对于那些“寇攘奸宄,杀越人于货”的盗贼、“不孝不友”者、“不率大戛”的不受大法的诸侯国官员、违背王命或肆虐作威的诸侯等要“非德用”,必须加以刑罚。

最后,西周礼乐社会的形成标志着前儒学社会中某种程度的理性化的社会生活的普及。在早期巫文化的发展过程中,“巫”的功能开始发生分化,司巫的“祝”的职能得到强化,从而形成与巫相关的祭祀体系;而随着祭祀体系的形式化、规范化,与祭祀相关的“礼”得到了强调,并最终形成与祭祀体系相关的礼乐社会。“礼”字繁体字作禮。《说文》解释“礼”说:“禮,履也,所以事神致福也,从示从豐”,“豐,行礼之器也,从豆,象形”。王国维《释礼》一文进一步认为,“豐”字最早是指以器皿盛两串玉献祭神灵,后来以酒献祭神灵也称作“醴”,后来演化成凡是“奉神人之事”都统称为之“禮”。(25)考古发现,凡有事神行为,便有与之相关的神庙、祭坛、祭器等等,也都可以认为已经出现某种形式的礼仪。

西周社会是个“礼制化”的礼乐社会,社会生活、社会交往方面呈现出高度仪式化或“礼仪化”的特征。在中国古代的“三代时期”,周代乃是“礼乐”之集大成者。研究古代礼乐文化的主要文献是“三礼”即《仪礼》、《周礼》、《礼记》。有些研究者认为,“三礼”不是西周的文献。书虽不出于周公,但其中的礼仪制度在西周以前至春秋可能曾经实行过。西周社会的政治生活已经高度祭祀化,并且祭祀已经高度礼制化。在祭祀礼制化的过程中,社会生活被形式化、秩序化、理性化。后来随着形式化的深入、普及,祭祀文化的核心便发生了转移即从祭祀转向礼乐。在远古社会,社会生活的各种礼仪是在祭祀的过程中确立起来的,各种礼仪开始形成一种体制即规范的体系,这也是后来西周社会形成礼乐社会的基础。因此从绝天地通到官巫一体、到信仰的祭祀体系的形成、再到礼乐社会的形成是前儒学社会政治、文化及社会理性化的重要过程,也是前儒学社会中所发生的智力进步的重要表现。

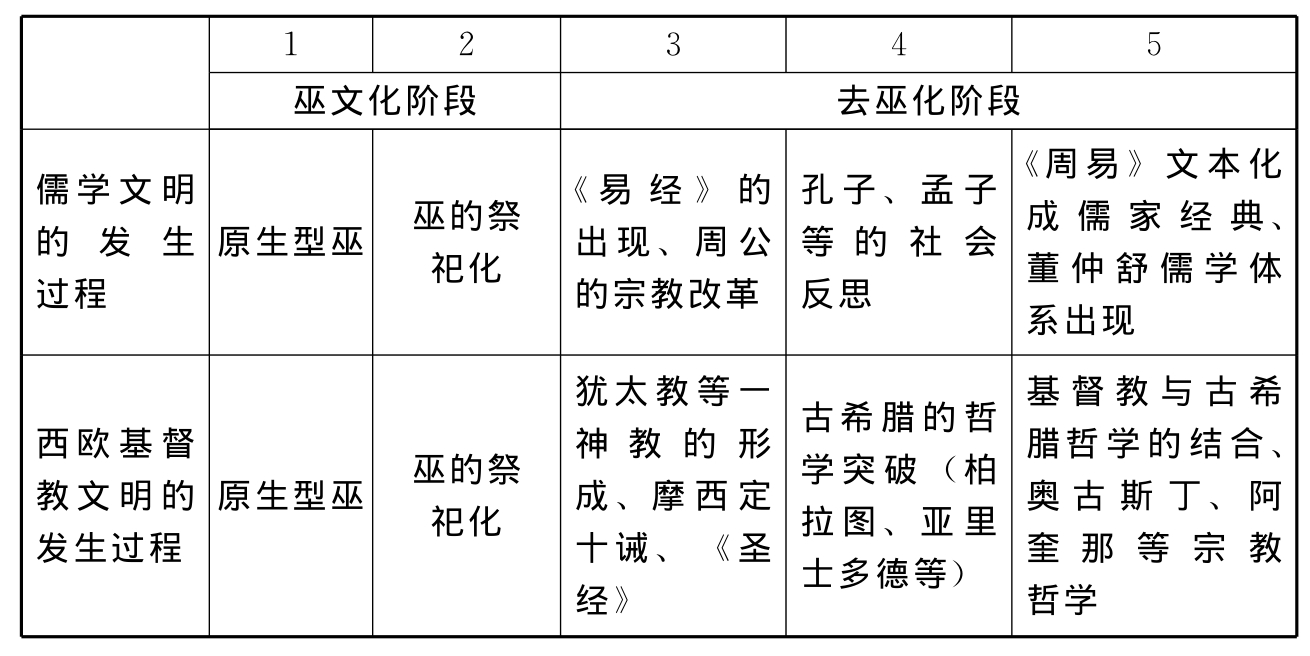

从表1—2可以看出,东西方文明在发生的初期阶段(第1、第2阶段)相似,巫或者原生型的巫及其祭祀化都占有重要地位,或者说它是人类从自然状态进入文明状态的标志。从此开始人类(各部族)进入了有秩序的社会生活、成为某种意义上的生命共同体,人(类)通过巫可以把握自己的未来。但是两种文明在第3阶段上表现出重大差别,这就是韦伯所说的东西方文明发展过程中出现了不同的卡里斯马型人物:在东方是周公,在西方则是摩西。周朝的奠基者周公将德性伦理与历史忧患意识结合起来,以历史(商纣王)为镜、以楷模(周文王、周武王)为鉴对殷商的自然宗教观进行了一场改革,通过一系列诰辞赋予天命、天意以伦理的性格,使得无所规范的君主政治有了一套明确的规范原则,为周王、周人界定了一种理想的生活方式,并且某种程度上表现出智力反思的社会性向度、人性向度的关切及其早熟,从此格式化了儒学文明或中国历史的发展方向。总而言之,占筮文本化(《易经》的出现)、德性伦理、社会生活礼乐化等构成了西周社会智力的核心,祭祀体系的礼制化或西周社会的礼乐化、天命思想与德性观念的结合等等,表明一个能够表征时代思维水平的占卜、巫术及神灵祭祀的时代已经或正在逐渐退去,上古的思想进入一个新的阶段——一个新的、自为的、能够对自己的行为进行反思或承担伦理责任的社会阶段的开始。总而言之,在中国文明发生的初期,文化的变迁沿着由“巫”而“祝”、由“祝”而“史”,以及由“巫”而“祝”、由“祝”而“礼”的路径向前发展着。“史”的路径(或觉醒)与“礼”的路径(或觉醒)及其反思形成了中国古代文化的特色。相反,在第3阶段上摩西则通过“十诫”、通过与上帝的契约关系以及上帝的大威力为闪米特人昭示了一种“一神教”的生活方式;并且在摩西所昭示一神教中表现出智力在其发生的早期阶段的畏惧、神性向度的高度关切。至于第4、第5阶段主要在于文明的胚胎遭遇到不同的历史境遇,最终造就了东西方文明的不同形态。

表1—2 东西方文明发生的初级阶段及其理性化的成果

【注释】

(1)参见周谷城:《中国通史》,上册,22~28页。

(2)“五帝”所指,有五种说法。1.黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(《史记·五帝本纪》);2.太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼(《周礼·小宗伯》注);3.伏羲(即太皞)、神农(即炎帝)、黄帝、尧、舜(《周易·系辞下》);4.少皞、颛顼、高辛、尧、舜(《帝王世纪》);5.东汉郑玄认为“五帝为六人”说。参见杜建民:《中国历代帝王世系年表》,1页,济南,齐鲁书社,1995。

(3)参见杜建民:《中国历代帝王世系年表》,1页。

(4)东周于公元前256年被秦国灭,如果按东周灭亡时间算,东周共传25王,历时515年。又,东周一般分春秋战国两个阶段,秦始皇于公元前221年统一中国,战国时代结束;如果以战国结束计算东周王朝时间,则历时550年。关于春秋战国起始年代也有不同计法。孔子依据鲁国的历史作《春秋》,记述了自周平王四十九年(鲁隐公元年,公元前722年)到周敬王三十九年(鲁哀公十四年,公元前481年)之间各国的大事,凡242年,叫“春秋时代”。周谷城则以此计春秋时代,又据此推演战国时代(始于周敬王四十年,终于秦始皇二十五年即公元前222年,历时258年)。参见周谷城:《中国通史》,上册,144页。

(5)《汉书·董仲舒传》。

(6)周人祖先耕牧于渭水流域。始祖弃,号称后稷。周人几经迁徙,至古公亶父,迁居于周原(今陕西岐山县),开始以周为国名,臣属于商。古公亶父之子季历为商王太丁所杀,季历之子姬昌继立,是为文王。文王统一渭水流域,迁都丰邑(今陕西沣水西岸),其子姬发率诸侯东征,阵于牧野,翦灭殷商,定都于镐(今陕西西安市西南沣水东岸),建立周朝。

(7)周平王东迁事件:周朝自周武王传至周幽王,凡11代、12王。公元前771年周幽王为犬戎所杀,翌年即公元前770年,周幽王太子宜臼由镐京迁都于洛邑(今河南洛阳),史称东周。东周又分为春秋时期(公元前770年至公元前476年)与战国时期(公元前475年至公元前221年)。(https://www.xing528.com)

(8)中国上古时代的“巫”到底什么时候出现的,我们这里无法加以讨论,这里讲的“巫”指的是有文献记载的夏商周三代时的“巫觋”,以区别于一般人类学所说的“巫师”以及后世民间的巫婆之“巫”。陈来认为,中国古巫的活动与人类学家所说的巫术有两点重要的差异:第一,中国古巫的活动是以神灵观念为基础的,与弗雷泽所记述的许多蒙昧社会的无神灵的自然巫术不同;第二,中国古巫的活动主要的不是像自然巫术那样“强迫或压制神灵”,而是谄媚和取悦神灵。这两点,使得中国古代巫觋活动更像弗雷泽所说的宗教,而不是巫术。张光直认为中国古文献中的“巫”应翻译为“萨满”(shaman)。所谓“萨满”等于迷狂的技术或神迷入狂的大师。参见陈来:《古代宗教与伦理》,37~46页,北京,三联书店,1996。

(9)参见陈来:《古代宗教与伦理》,43~46页。

(10)[英]泰勒:《原始文化》,122页,上海,上海文艺出版社,1992。

(11)有人解释为由于人人为巫,结果是祭品匮乏、人民不得保佑,于是出现了重大的改革,结果是一般人通天的能力被阻断、通天事神的活动被垄断。我认为,可能不只是祭品的不足,而更有可能的是人口的增加。

(12)张光直:《中国青铜时代二集》,48页,北京,三联书店,1990。

(13)同上书,64页。

(14)李宗侗:《中国古代社会史》,118页,台北,华冈出版社,1954。

(15)参见陈来:《古代宗教与伦理》,46~48页。

(16)参见张亚初、刘雨:《西周金文管制研究》,102页,北京,中华书局,1986。

(17)参见[苏]托卡列夫:《世界各民族历史上的宗教》,239、360、485~487页,北京,中国社会科学出版社,1985。

(18)陈来:《古代宗教与伦理》,65页。

(19)参见朱伯昆:《易学哲学史》,上卷,5页,北京,北京大学出版社,1986。

(20)冯友兰:《中国哲学史新编》,第2册,330页,北京,人民出版社,1984。

(21)同上书,332页。

(22)陈来:《古代宗教与伦理》,88页。

(23)参见侯外庐:《中国思想通史》,第1卷,23页,北京,人民出版社,1992。

(24)陈来:《古代宗教与伦理》,139页。

(25)参见王国维:《释礼》,《观堂集林》卷六,北京,中华书局,1984。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。