四、儒学社会的概念的意义

作为描述传统中国社会特征的理想类型,儒学社会具有以下几点概念意义:

其一,和传统社会概念相比较,儒学社会的概念更具有价值中立的含义。传统指“时代相传的东西,即任何从过去延传至今或相传至今的东西”(1),这是有关传统的比较中立性的含义。虽然传统在每个人的眼里,其含义都不一样,但由于传统和过去相关,因此传统往往又和保守是相一致的。由于启蒙哲学上传统与理性的对立,导致社会学上传统社会与现代社会相对立。哲学上传统意味着蒙昧、迷信、落后,理性则意味着科学、开明、进步。社会学上传统社会意味着前理性时代的、机械的、同质的、土著的,现代社会则意味着理性的、有机的、异质的、进化的等等。儒学社会的概念可以避开由于对传统的喜好不同而产生的好恶感。儒学社会是一个完全价值中立的概念。

一般来说,传统社会有广义和狭义之分。广义的传统社会是和现代社会相对应的概念,它往往涉及政治、经济、文化、心理等各个方面。比如说,认为我们所处的社会正处于从传统社会向现代社会转型的阶段上等判断中,“传统社会”的概念所表达的就是广义的。狭义的传统社会指的是某一时间段上的社会形态,是传统所曾统治的社会,因此狭义上的“传统社会”概念往往和特定的政治、社会事件相联系,如可以认为辛亥革命以前的中国社会是传统社会等等。孔子说“郁郁乎文哉,吾从周”,西周是中国社会有史可察的最早的社会,随之而来的春秋战国时代基本奠基了中国后来社会的基本发展方向或传统社会的政治经济文化的基本格局。

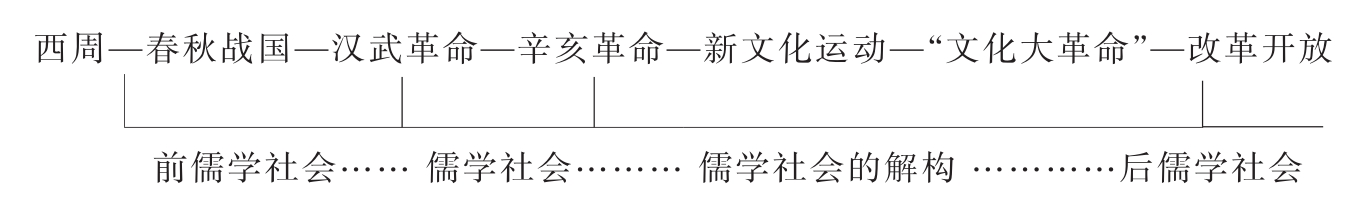

儒学社会则是和前儒学社会、后儒学社会相对应的概念。在时间或者历史的跨度上,儒学社会和“中国传统社会”有很大差别。儒学社会,其正式起始在儒学被确立为统治阶级的意识形态之时,也即在汉武帝确立“罢黜百家,独尊儒术”政策之时;而其正式结束即在于“儒家法”的被终止(表现为一种立宪运动)。可见,在政治生活、经济生活、社会生活、思想生活等内容上儒学社会和中国传统社会有内在关联,但是儒学社会的概念无疑使得传统中国社会成为一个清楚的、可以进行分析的历史进程。值得注意的是,形式上儒学社会结束于辛亥革命,但是深入的研究将会发现儒学社会的政治基础虽然结束了,可它的社会基础、权威基础仍然存在,因此可以说,辛亥革命倾覆了儒学社会,而儒学社会的最终终结则有待于后续的新文化运动乃至知识分子改造运动和“文化大革命”的到来(见图0—1,详细内容请参见第十章“儒学社会的终结”)。

图0—1 儒学社会相关重大事件一览

其二,儒学社会是个理想类型,是对传统社会的类型化研究,是研究传统中国社会的概念工具。资本主义不仅是一种政治、经济现象,而且更多的是一种文化现象。资本主义作为一种文化精神、作为一种独特的社会劳动组织形式、作为一种价值体系,韦伯认为它不仅仅体现在经济生活之中,它弥漫于社会生活的各个方面,其主要表现为:在法律中实行形式法及律师制度等;政治中是职责分明的科层官僚体制;社会道德生活中则摈弃了靠血缘、地缘维系人群的伦理传统主义、多元主义及特殊主义,而奉行以业缘为主的理性主义、一元主义及普遍主义;在艺术领域是独树一帜的和声、配器、曲式、记谱方法和具有丰富表现力的乐队建制,以及合理地运用线条的独特的透视技术等等。和资本主义相对应的意义上说,以儒学为主导思想的社会则更是一种文化现象,而这种文化现象却比前者更为历史久远。如果说封建社会的概念是从政治、经济角度分析中国传统社会的理想框架,那么儒学社会则是更多地从文化角度或者说更多地从文化人类学角度分析中国传统社会的理想框架。

其三,儒学社会的研究属于大传统研究。虽然传统社会的许多特征都盖上了儒学的烙印,但是儒学社会作为一种理想类型,它可能在现实生活中没有一时真正地存在过,例如理学代表朱熹、当代新儒学代表杜维明等站在传统儒学(原教旨主义的儒学)的立场上,认为儒学的理想从来就没有真正地实现过(他们认为只有上古三代时,儒学的理想才真正地实现过)。但是儒学社会的概念确实能比其他概念更能帮助我们理解传统中国社会的一些特色如文化特征、组织特征、社会控制特征等等。

儒学社会是一种理论研究上的比较类型,是否可以由此就否定儒学思想的实践意义、进而否定儒学社会的存在呢?儒学社会的研究属于大传统范围。晚近人类学家和历史学家在处理较高级的文化体系时倾向于把文化总体分为两个部分,20世纪50年代雷德斐尔德的“大传统”和“小传统”概念,20世纪70年代以后的“精英文化”与“通俗文化”概念莫不如此。大传统或精英文化指社会上层知识阶层的文化,小传统或通俗文化指未受正式教育的一般民众。儒学社会及其精神的考察无疑属于“大传统”领域。海外学人杜赞奇通过对1900—1942年的华北农村的研究,提出了“权力的文化网络”概念,详细论证了国家权力是如何通过种种渠道(商业团体、经纪人、庙会、宗教、神话及象征性资源等)来深入社会底层的。乡村社会中的政治权威体现在由组织和象征符号构成的框架之中,这就是“权力的文化网络”(2)。文化网络不仅沟通了乡村居民与外界的联系,而且成为国家政权深入乡村社会的渠道。通过这些渠道,国家使自己的权力披上合法的外衣。“国家政权”是由儒家思想指导的行为规范与权威象征的集合体,国家最重要的职能体现在一系列的“合法化”程序上如掌握官衔与名誉的封赠、代表全民举行最高层次的祭礼仪式、将自己的文化霸权加于通俗的象征之上。(3)杜赞奇的研究,无疑表明儒学这个大传统具有很强的生殖力,它在传统中国社会里强烈地渗透并干预着小传统或通俗文化。关于巫术、祭祀及诸子思想与大小传统之间的关系,陈来的研究可以为我们提供一点另外的借鉴或参考。陈来说:“在中国的文化发展中,巫术在第一次分化后(祭祀文化取代了巫术文化的主导地位)仍保留在俗民文化中而成为小传统,并在几千年中通过各种方技术数凝结为小传统的一套体系。祭祀在第二次分化后(礼乐文化取代了祭祀文化的主导地位)演为国家宗教活动的形式和最普遍的祖先祭祀,但已不能代表大传统的精英文化。从礼乐文化到诸子思想,知识分子的精神活动借助文字表达的权力形成了后世强大范导作用的大传统。”(4)

其四,儒学社会的研究有助于把儒学社会作为一个自足的文明系统加以独立考察,有利于揭示儒学社会发展的内在过程(合理性及其限制)。寻求资本主义社会或现代社会的存在根据或合理性,是古典社会学理论的一个重要的理论冲动。19世纪的社会学的创始人马克思、迪尔凯姆、韦伯等理论大师都寻求一个单一的解释“现代”性格的动源。在马克思那里是“资本主义”的概念,在迪尔凯姆那里是“工业主义”概念,在韦伯那里则是体现于科技及科层组织的“理性化”概念等。(https://www.xing528.com)

在韦伯看来,“合理性”始终是一个价值中立的概念,不是衡量优劣的标准,更不是评判一切的标准。事物本身从来不是非理性的,只有从一个特殊的角度上看才是非理性的;对于一个不信教的人来说,任何一种宗教的生活方式都是非理性的,对于一个享乐主义者来说,任何一种禁欲规则都是非理性的。由此可见,合理性不是来自事物本身,而是被归因于事物的;合理性是一个相关概念,只有从一个角度看事物才被认为是合理的或非合理的。社会生活的实践表明,理性化或者理性主义在社会生活的不同领域的发展并不总是同步进行的,在不同的民族和地域中,某一方面理性化程度较高,而另一方面则可能较低,例如在古罗马,法律的理性化程度就很高。中国传统社会是否也存在一个合理的历史进程呢?将中国传统社会的历史进程视为一个连续的、合理的过程,并寻找儒学精神的内在合理性运动,是儒学社会作为概念工具的重要关切。儒学社会的研究把中国传统社会的进程看作一个几近于合理的过程。其合理的过程不仅表现为儒学社会的主导思想即儒学精神的合理化发展,而且表现为从前儒学社会向儒学社会的演化、甚至向后儒学社会的演化。前者表现为儒学思想的现实化(例如法律化)及其抽象化(例如形而上学化),后者则表现为社会控制的手段的进化。

其五,儒学社会概念的最终意义是将直接显示儒学精神迄今为止所生长的土壤,将作为一种精神的儒学和作为一种社会生活形态的儒学社会分割开来,并通过儒学社会和后儒学社会的分别来界定出我们自己所生活的时代特征。儒学社会的研究可以方便于撩起儒学曾有过的温情脉脉的面纱,展示儒学的实践功能。传统社会和现代社会相对应、儒学社会和后儒学社会相对应。儒学社会的特征毋宁就是或者最大程度上塑造了传统社会的特征,而儒学社会的特征很大程度上是由儒学精神培育的。

由此可见,一方面,儒学的伦理理性、儒学精神的命题等一定程度上是和现代社会的要求相对待的;也就是说迄今为止的儒学精神有其生命的根基,这就是儒学社会,而儒学社会被后儒学社会代替是一种历史的宿命。超出儒学社会去拔高或贬低它都将是不适宜的。另一方面,儒学精神和儒学社会是不同的概念,儒学社会的终结并不完全意味着儒学精神的终结。如果我们承认自己是某种传统的拥有者,如果我们承认自己和曾经生活在儒学社会中的先辈具有同类性、或者同种性、或者同宗性、或者同文性的话,那么我们就不能否定作为具有两千多年生命力的儒学社会之主导精神的儒学精神具有某种深入到人类的本性的触角。现代社会需要新的精神、一种不同于传统的儒学精神的东西,儒学精神要想在现代社会中获得新生,必须进行某种转换,也就是说必须去掉一些和增加一些内容。

总之,儒学社会是理解中国传统社会的一个理想类型,是理解传统中国社会及其进程的一个独特的概念工具。和传统社会等概念相比较,它具有更多的“价值中立”的含义。对儒学社会的变迁的研究有助于我们理解“中国传统社会”的历史发展过程及其内在合理性。儒学社会的研究还有助于我们进一步理解现代社会的特征,合理而有序地实现从儒学社会向后儒学社会的转型。

【注释】

(1)[美]希尔斯:《论传统》,15页。

(2)[美]杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村》,233页,南京,江苏人民出版社,1996。

(3)参见[美]杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村》,32页。

(4)陈来:《古代宗教与伦理——儒家思想的根源》,151页,北京,三联书店,1996。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。