常常听到有人提出“汉字是什么时候产生的”、“汉字起源于何时”这一类问题。严格说起来,这样提问题并不很恰当。第一章里已经说过,汉字这类完全或基本上独立创造的文字体系,它们的形成都经历了一个很长的过程。因此,关于汉字的起源,应该这样提出问题:汉字这一文字体系的形成过程开始于何时,结束于何时?汉字是怎样从最原始的文字逐步发展成为能够完整地记录语言的文字体系的?

对后一个问题,在第一章里已经有所涉及。由于缺乏原始汉字的资料,目前还没有可能复原汉字形成的具体过程,所以在这里就不想再谈这个问题了。由于同样的原因,前一个问题,即汉字形成过程的起讫时间问题,目前也还没有彻底解决的可能。下面只能就这个问题作一些很初步的讨论。

在已发现的各种内容比较丰富的古汉字资料里,时代最早的是商代后期(约前14—前11世纪)的甲骨文和金文(参看〔四(一)〕)。它们是已经能够完整地记录语言的成熟的汉字。在近代考古学兴起之后,主要是解放以来,发现了一些早于商代后期的古汉字以及可能跟原始汉字有关的资料。这些资料当然是很可宝贵的,可惜它们不但数量不多,而且大都比较零碎,还远远不能为解决汉字形成问题提供充分的根据。

已发现的可能跟原始汉字有关的资料,主要是原始社会时代遗留下来的器物上所刻划、描画的符号。这些符号大体上可以分成两类。第一类形体比较简单,大都是几何形符号,见于仰韶、马家窑、龙山和良渚等原始文化的陶器上,偶尔也见于骨器和石器上。第二类是象具体事物之形的符号,见于大汶口等原始文化的陶器上。这类符号似乎不如前一类使用得普遍。

在第一类符号里,属于仰韶文化早期的半坡类型遗址出土陶器上的符号,年代既早,资料也比较丰富,最受人注意。我们就以它们为例来讨论一下这类符号跟汉字的关系。

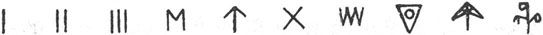

在半坡类型各遗址中,西安半坡和临潼姜寨这两个遗址发现的符号数量最多。下面是半坡遗址发现的符号的一些例子:〔1〕

临潼姜寨遗址发现的符号,有不少跟半坡的相同或相似,此外还有一些形体比较复杂的例子,如:〔2〕 半坡类型的符号绝大多数刻在陶缽外口缘的黑宽带纹或黑色倒三角纹上,例外很少。根据碳十四年代测定,半坡类型的时代距今已有六七千年之久。〔3〕

半坡类型的符号绝大多数刻在陶缽外口缘的黑宽带纹或黑色倒三角纹上,例外很少。根据碳十四年代测定,半坡类型的时代距今已有六七千年之久。〔3〕

对半坡类型符号的性质存在着不同看法。不少人认为它们是文字。有的人并且把它们跟古汉字直接联系了起来,例如认为 是“五”字,

是“五”字, 是“七”字,

是“七”字, 是“十”字,

是“十”字, 是“二十”,

是“二十”, 是“示”字,

是“示”字, 是“矛”字,

是“矛”字, 是“

是“ 字,

字, 是“阜”字等等。〔4〕另一些人认为这种符号还不是文字,而“可能是代表器物所有者或器物制造者的专门记号”。〔5〕还有人认为它们只不过是制造陶器时“为标明个人所有权或制作时的某些需要而随意刻划的”。〔6〕

是“阜”字等等。〔4〕另一些人认为这种符号还不是文字,而“可能是代表器物所有者或器物制造者的专门记号”。〔5〕还有人认为它们只不过是制造陶器时“为标明个人所有权或制作时的某些需要而随意刻划的”。〔6〕

这种符号所代表的决不会是一种完整的文字体系,这一点是十分明显的。它们有没有可能是原始文字呢?可能性也非常小。我们丝毫没有掌握它们已经被用来记录语言的证据。从民族学的角度看,也难以相信原始社会时期使用的几何形符号会具有真正的文字的性质。

把半坡类型的几何形符号跟古汉字里象具体事物之形的符号相比附,更是我们所不能同意的。这两种符号显然是不同系统的东西。我们不能因为前一种符号跟后一种符号里形体比较简单的例子或某些经过简化的形式偶然同形,就断定它们之间有传承关系。半坡类型符号的时代大约早于商代后期的甲骨文三千多年。如果它们确是古汉字的前身,象形程度一定大大高于甲骨文。甲骨文里“阜”字多作 “示”字比较象形的写法是

“示”字比较象形的写法是 半坡符号里的

半坡符号里的 和

和 ,如果确实是“阜”字和“示”字的话,为什么反而不如它们象形呢?

,如果确实是“阜”字和“示”字的话,为什么反而不如它们象形呢?

但是,已发现的半坡类型符号,绝大部分都刻在同一种陶器的同一个部位上,规律性很强。有些符号不但重复出现在很多个器物上,而且还出现在不同的遗址里。看来,这种符号,至少是其中的一部分,很可能已经比较固定地用来表示某些意义了。除了用作个人或集体的标记之外,这种符号也有可能用来表示其他意义。

没有文字的民族往往已经知道用符号记数。我国原始社会使用的几何形符号,估计也不会没有这种用途。古汉字除了使用象具体事物之形的符号之外,也使用少量几何形符号。一、二、三、 (四)、

(四)、 (五)、

(五)、 (六)、

(六)、 (七)、

(七)、 (八)、

(八)、 (十)等数字,是最明显的例子(数字“九”,多数文字学者认为是一个假借字)。跟这些数字同形或形近的符号,在我国原始社会使用的几何形符号里是常见的。很多人认为这类符号就是这些数字的前身,这是有道理的。〔7〕不过这并不能证明原始社会使用的记数符号是文字,在第一章里已经就此作过说明了。此外,由于构成几何符号的要素比较简单,不同地区的人很容易造出相同的符号来。这种同形的符号,其意义往往并不相同。〔8〕所以,虽然古汉字有些数字的外形跟半坡类型符号相同,我们却不能由此就得出这些数字源于半坡类型符号的结论。它们完全有可能出自其他原始文化。

(十)等数字,是最明显的例子(数字“九”,多数文字学者认为是一个假借字)。跟这些数字同形或形近的符号,在我国原始社会使用的几何形符号里是常见的。很多人认为这类符号就是这些数字的前身,这是有道理的。〔7〕不过这并不能证明原始社会使用的记数符号是文字,在第一章里已经就此作过说明了。此外,由于构成几何符号的要素比较简单,不同地区的人很容易造出相同的符号来。这种同形的符号,其意义往往并不相同。〔8〕所以,虽然古汉字有些数字的外形跟半坡类型符号相同,我们却不能由此就得出这些数字源于半坡类型符号的结论。它们完全有可能出自其他原始文化。

商代和西周时代铜器上所见的族徽,有一小部分跟原始社会的几何形符号很相似,例如: 它们也有可能源于这种符号。〔9〕原始社会里用作个人或集体的标记的符号,是很容易转化为族徽的。在商周时代,这一部分族徽符号是否已经成为真正的文字,还是一个问题。它们的性质也许就跟后代的花押差不多。〔10〕

它们也有可能源于这种符号。〔9〕原始社会里用作个人或集体的标记的符号,是很容易转化为族徽的。在商周时代,这一部分族徽符号是否已经成为真正的文字,还是一个问题。它们的性质也许就跟后代的花押差不多。〔10〕

总之,我们认为我国原始社会时代普遍使用的几何形符号还不是文字。除了有少量符号(主要是记数符号)为汉字所吸收外,它们跟汉字的形成大概就没有什么直接关系了。而且即使是那些为汉字所吸收的符号,也不见得一定跟半坡类型的符号有关。它们究竟来自哪一种原始文化,还有待进一步研究。不少人以半坡类型的符号为据,说汉字已经有六千年以上的历史。这种说法恐怕不很妥当。

下面讨论见于大汶口文化陶器上的象型符号。

大汶口文化是解放后新发现的一种原始文化,主要分布于山东省,时代早于山东的龙山文化,后者大概就是由它演变而成的。据已发表的资料,在属于大汶口文化晚期的莒县陵阳河遗址发现了四个象形符号(下引前四形),在同时期的诸城前寨遗址发现了一个残缺的象形符号(下引第五形):〔11〕

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

(5)显然是(4)的残文,(4)应该是(3)的繁体。这五个象形符号全都刻在同型的大口陶缸上,并且除(5)在器上的位置不明外,其余四例都刻在器外壁靠近口沿的部位,跟半坡类型符号大都刻在陶缽外口缘的情况类似。据估计,大汶口晚期距今约四千五百至五千年左右。

关于大汶口文化象形符号的性质,也存在不同意见。有些人认为它们是文字,并且把它们当作古汉字一一加以释读。〔12〕有些人則认为它们还不是文字,而是“属于图画记事性质”的东西。〔13〕

就已有的资料来看,的确还不能证明这些象形符号已经用来记录语言。但是,仰韶、马家窑等原始文化的几何形符号,跟作为古汉字基础的象具体事物之形的符号,显然属于不同系统;大汶口文化象形符号的作风则跟古汉字很相似,二者之间似乎不会一点没有关系。〔14〕

在大汶口文化晚期,生产已经相当发达,社会的贫富分化也已经颇为显著,记录语言的要求很可能已经出现。上引象形符号(4)的结构相当复杂(有人认为象日出于山之形,有人认为象日下有火,火下有山)。这个符号已有繁简二体,而且还在陵阳河和前寨这两个遗址里重复出现,似有可能已经具有文字的性质。从这些情况来看,大汶口文化象形符号已经用作原始文字的可能性,应该是存在的。当然,这只有在发现了用这种符号记录(可以是很不完整地记录)成组成句的词的实例之后才能证实。至于它们究竟是不是原始汉字,目前就更无从断定了。不过,如果说大汶口文化象形符号可能曾与原始汉字同时存在,相互影响,或者曾对原始汉字的产生起过一定的作用,距离事实大概不会太远。由此推测,汉字形成过程开始的时间,大概不会晚于公元前第三千年中期。

在大汶口文化之后的时代里,这类象形符号或原始文字一定仍在继续使用,希望考古工作者今后为我们提供这方面的资料。〔15〕

现在我们来讨论汉字大约在什么时候脱离原始文字阶段而形成完整的文字体系。

从我们现有的知识来看,世界上从来没有一个民族是在进入阶级社会之前就创造了完整的文字体系的。根据绝大多数史学家的意见,我国大约在夏代进入阶级社会,所以汉字形成的时代大概不会早于夏代。

关于夏代(约前21——前17世纪)和商代前期(约前17——前14世纪)的文字的资料很贫乏。解放后发现了不少商代前期的遗址,但是出土的文字资料却不多。在郑州二里岗和南关外的商代前期遗址里,发现了一些刻有符号的陶片。〔16〕这些符号绝大多数刻在大口尊的内口沿上,大都是跟原始社会的几何形符号同类的东西。在二里岗还发现过两块字骨。〔17〕一块只刻有一个像是“ ”的字(“

”的字(“ ”字见于殷墟出土的商代后期的甲骨文),出自商代前期地层。一块刻有十来个字,字形跟商代后期甲骨文相似,而文例则比较特殊,由于是采集品,地层关系不明。在河北省藁城县台西商代遗址里,也发现过一些刻在陶器上的文字和符号,其中一部分的时代大概稍早于商代后期。〔18〕它们一般都是单个地刻在陶器上的,已发现的有“止”、“刀”“目”等字,字体略古于殷墟发现的商代后期的陶文和甲骨文。(图1)江西省清江县吴城商代遗址里发现的刻在陶器上的文字和符号,也有一些是属于商代前期的。〔19〕它们既有单个地刻在器物上的,也有四五个以至十来个刻在一起的,可惜后一类刻文还没有读通。(图2)吴城出土的有些陶器上的文字或符号,作风比较独特,也许不属于汉字的系统。在考古发掘所得的商代前期铜器上还没有发现过文字。传世的商代前期铜器有少数几件是有铭文的,每件只有一个或两三个字,跟商代后期铜器上简单的铭文相似。〔20〕(图3)上述这些商代前期的文字资料又少又零碎,显然不能充分反映汉字当时的发展水平。

”字见于殷墟出土的商代后期的甲骨文),出自商代前期地层。一块刻有十来个字,字形跟商代后期甲骨文相似,而文例则比较特殊,由于是采集品,地层关系不明。在河北省藁城县台西商代遗址里,也发现过一些刻在陶器上的文字和符号,其中一部分的时代大概稍早于商代后期。〔18〕它们一般都是单个地刻在陶器上的,已发现的有“止”、“刀”“目”等字,字体略古于殷墟发现的商代后期的陶文和甲骨文。(图1)江西省清江县吴城商代遗址里发现的刻在陶器上的文字和符号,也有一些是属于商代前期的。〔19〕它们既有单个地刻在器物上的,也有四五个以至十来个刻在一起的,可惜后一类刻文还没有读通。(图2)吴城出土的有些陶器上的文字或符号,作风比较独特,也许不属于汉字的系统。在考古发掘所得的商代前期铜器上还没有发现过文字。传世的商代前期铜器有少数几件是有铭文的,每件只有一个或两三个字,跟商代后期铜器上简单的铭文相似。〔20〕(图3)上述这些商代前期的文字资料又少又零碎,显然不能充分反映汉字当时的发展水平。

在时代比郑州二里岗等地发现的商代前期文化更早的河南偃师二里头文化的遗址里,也发现了一些刻在陶器上的符号,例如〔21〕

这些符号跟二里岗、南关外发现的符号一样,绝大多数也刻在大口尊的内口沿上。它们大都发现于二里头遗址的三、四期地层,属于二里头文化后期。二里头文化后期,有人认为相当于商代早期,有人认为相当于夏代。对于汉字的形成来说,无论是夏代或商代早期,都是关键性的时代。但是这些符号显然也大都是跟原始社会的几何型符号同类型的,对于研究汉字形成恐怕不会有很大帮助。〔22〕

由于资料的贫乏,我们在讨论汉字形成时代的时候,主要只能根据商代后期汉字的发展水平来进行推测。

商代后期的汉字不但已经能够完整地记录语言,而且在有些方面还显得相当成熟。商代金文里一部分主要用作族名的文字,写法保守,图画的意味还比较浓厚。甲骨文和一般金文,跟它们比起来,写法已经大大简化(参看〔四(一)〕),不少字已经变得不大象形了。有些字还由于文字直行排列的需要,改变了字形原来的方向,例如 (犬)、

(犬)、 (豕)等字都已经变成足部腾空,

(豕)等字都已经变成足部腾空, (疒,即疾字初文)所包含的人形和床形也已经竖了起来。当时,在上层统治阶级的政治和社会生活里,文字已经使用得相当广泛,为他们服务的史官一类人的书写技巧也达到了很高的水平。从这些方面看,商代后期跟汉字脱离原始文字阶段而形成完整文字体系的时代,应该已经有一段距离了。〔23〕

(疒,即疾字初文)所包含的人形和床形也已经竖了起来。当时,在上层统治阶级的政治和社会生活里,文字已经使用得相当广泛,为他们服务的史官一类人的书写技巧也达到了很高的水平。从这些方面看,商代后期跟汉字脱离原始文字阶段而形成完整文字体系的时代,应该已经有一段距离了。〔23〕

但是另一方面,在商代后期文字里仍然可以找到一些比较原始的迹象,例如我们在第一章里已经提到过的,某些表意的字形一形多用,某些表意字随语言环境而改变字形,以及文字排列偶尔跟语序不相应等现象。这些现象在西周以后的古文字里基本上已经绝迹,只有表意的字形一形多用的现象仍有少量残存(如“夫”、“大”二字有时不加区别等)。从这方面看,商代后期距离汉字形成完整文字体系的时代似乎也不会很远。

《尚书·多士》记载西周初年周公对商朝遗民的训话说:“惟尔知,惟殷先人有 有典:殷革夏命。”周公特别强调殷的先人有典

有典:殷革夏命。”周公特别强调殷的先人有典 记载“殷革夏命”之事,也许我国就是从夏商之际才开始有比较完备的记事典

记载“殷革夏命”之事,也许我国就是从夏商之际才开始有比较完备的记事典 的。汉字形成完整的文字体系,很可能也就在夏商之际。当然,完整的文字体系形成之后,原始文字是不会马上就绝迹的。在一段时间里,原始文字和完整的文字体系可能会在不同的地域里或不同的用途上同时并存。只要注意一下原始文字以至完整的文字体系产生之后,原始的几何形符号还在继续应用的情况,就可以理解这一点。

的。汉字形成完整的文字体系,很可能也就在夏商之际。当然,完整的文字体系形成之后,原始文字是不会马上就绝迹的。在一段时间里,原始文字和完整的文字体系可能会在不同的地域里或不同的用途上同时并存。只要注意一下原始文字以至完整的文字体系产生之后,原始的几何形符号还在继续应用的情况,就可以理解这一点。

前面已经说过,原始汉字的出现大概不会晚于公元前第三千年中期。到公元前第三千年末期,随着夏王朝的建立,我国正式进入阶级社会。统治阶级为了有效地进行统治,必然迫切需要比较完善的文字,因此原始文字改进的速度一定会大大加快。夏王朝有完整的世系流传下来这件事,就是原始文字有了巨大改进的反映。汉字大概就是在这样的基础上,在夏商之际(约在前十七世纪前后)形成完整的文字体系的。

原始汉字在原始社会晚期开始出现的时候,是劳动人民的创造。但是,“文字在人民间萌芽,后来却一定为特权者所收揽”(鲁迅《门外文谈》)。进入阶级社会之后,在汉字由原始文字发展成完整的文字体系的过程里,起主要作用的大概就是为统治者服务的巫、史一类人了。纳西原始文字在过去是由纳西族的“东巴”(巫师)掌握的,所以也叫东巴文。在目前所能看到的内容比较丰富的成批古汉字资料里,时代最早的是与占卜有关的甲骨文,它们大概也出自当时的巫、史之手。历史悠久的仓颉造字的传说,也许并没有真实的历史根据。但是相传仓颉是黄帝的史官,把史官跟造字联系在一起,还是有一些道理的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。