2.2.3 救赎使命——理性的普世与乌托邦的普适

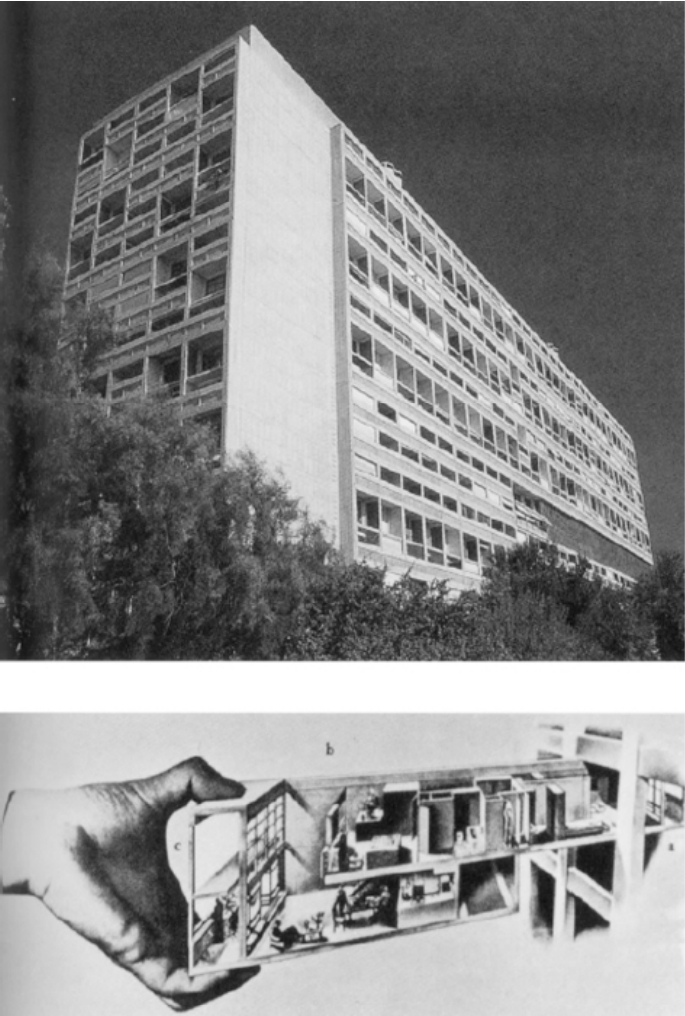

随着科技的不断发展,现代建造技术适应了资本主义大生产的需要,同时也满足了战争以及战后重建对住房的大规模需求(图2-16)。在这样的背景下,现代运动先驱们所探寻的“时代精神”逐渐与技术理性主义相结合,成为现代主义者奉为教条的法则。理性本身也逐渐从反对形式主义的武器而成为现代主义者追求的目标。从社会层面看,随着现代主义运动中心从欧洲向美国的转移,“普世”的理想逐渐被国际主义的商业化操作所替代,“普适”也从一种解决社会实际问题的策略变成了一种工业化资本操作的模式。

图2-16 柯布西耶,马赛公寓

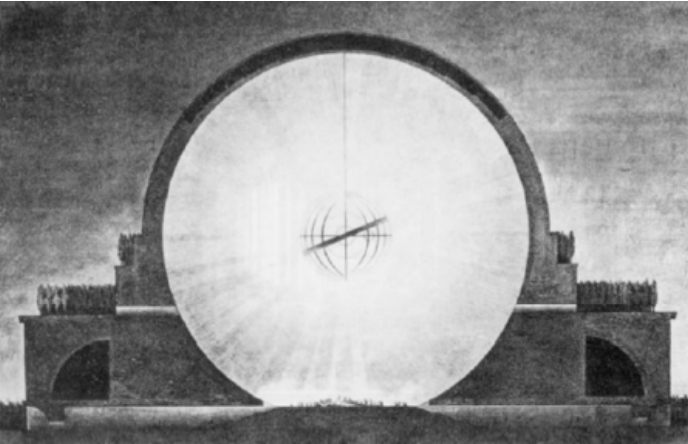

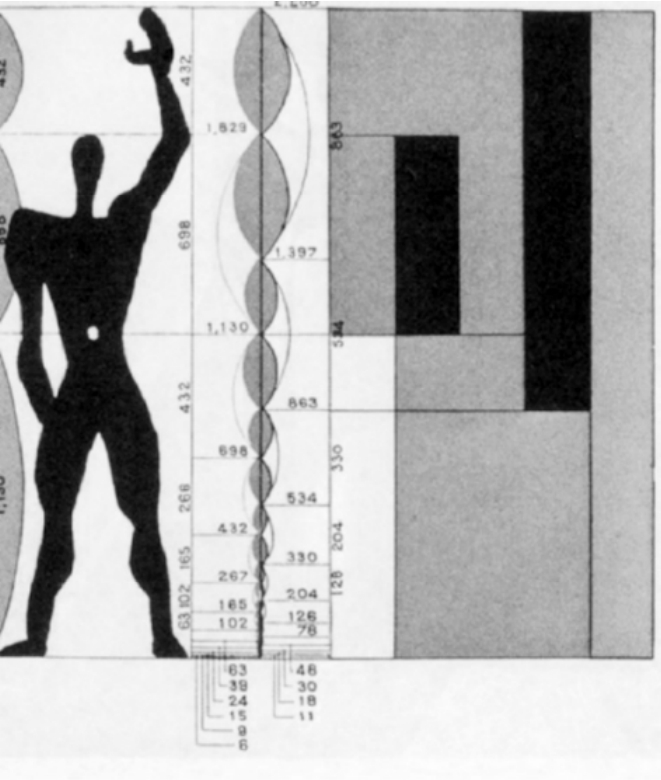

早在18世纪,法国的理性主义建筑师就认为建筑应该是人类运用理智对大量实际问题进行处理时自然得出的结果。如当时的法国建筑师布雷(Etienne-Louis Boullee)指出,人类体验建筑的情感在单一的几何体中能够达到极致,建筑形体越是纯粹,就越接近感官的神秘力量。在牛顿纪念堂的设计方案中,布雷以巨大的球体统领建筑,形成了强烈的感染力(图2-17)。这种对于几何形体的追寻与反对装饰、净化表面的艺术观点相结合,催生了现代主义建筑以纯粹几何形体和数字量化来实现对建筑理性控制的手法。一切游离于理性控制之外的装饰在道德上被路斯(Adolf Loos)等人视为“罪恶”。20世纪20年代,柯布西耶在设计郊区住宅时,就已经建立在帕拉第奥的数控先例之上(后来科林·罗Collin Rowe向战后的现代主义者揭示了这一点),到50年代,柯布西耶设计的所有建筑都是基于模数基础之上的——一种取自古代黄金分割的理性比例体系(图2-18)。用类似的方法,密斯在战后也发生了转变,他抛弃了早期动感的、离心的构图,转而喜爱帕拉第奥式集中的、静态的秩序,这在柏林国家美术馆中达到了顶峰。这种模数的概念通过控制线和几何规则将空间、时间和文化的差异统一化,将人体的物理需求以数字的方式定量反映,并由此创造出一种机械主义的美学效果。这种思想同样出现在城市规划中。现代主义者将城市看作严格定制的整齐序列体系,他们通常用一种一元的体系框架去架构城市。在这种框架中实体的人造物被分配在城市空间中,而不同的活动场所被整合为几何秩序的一部分。

图2-17 布雷,牛顿纪念堂

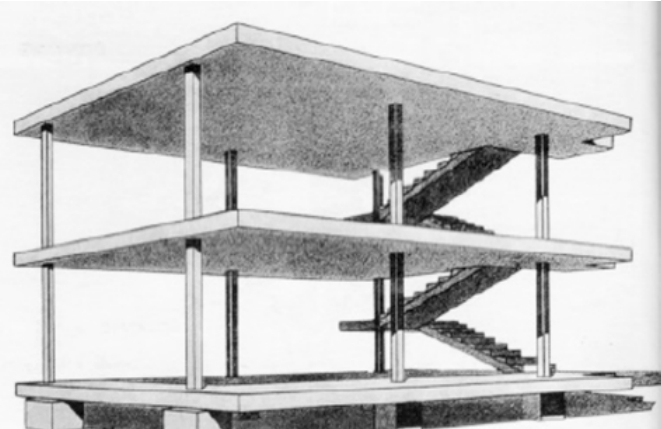

与这种几何化、模数化的建筑秩序相对应的是工业化的规模生产。面对战争遗留下来的诸多社会实际问题,柯布西耶天才地将现代科学与社会理想融合在一起。1914年,“多米诺”被提出。这种体系完全独立于平面功能,只承载楼板和楼梯,由标准化构件组成,由此可以应对不同的组合需要。钢筋混凝土的结构适应了现场施工的需要,所有部件都可以由专门的工厂批量化大规模生产。由于承重结构的独立,它的内外墙可以使用任何材料,“特别是那些下下选之料,诸如历经火海的石灰石,用战后的瓦砾残渣制成的煤砖等等”。通过这种造价低廉、可以快速复制和随意组合的体系,柯布西耶设想普通的民众可以自己动手建造自己的家园:“一言以蔽之,我们所设想的是灾民源于他们的主动性漂漂亮亮的建起6个、12个或者18个基础的方墩,向承包公司预定1个、2个或者3个多米诺骨架。另外,向兄弟公司预定住宅配套设施所需的各种物品。然后,一笔资金加上自己的力气,灾民的新家就在他们自己的手上建立起来了。没有任何技术上的担忧,不需要任何专家,每一个人都可以盖自己的房子,遂自己的心愿(图2-19)。”通过这种全新的全民建造方式,柯布西耶向我们展现了一幅美好的生活画面:“它会给人以安静、规矩、干净利落的印象,并必然会将纪律直入居民心中。”[38]抱着相同的理想,格罗皮乌斯在德国南部乌尔姆(Ulm)造型艺术学院任教时,鼓励学生们开发适合大规模生产的产品设计;密斯则提出了“万能空间”的概念,他通过对混凝土、玻璃和钢材的组合使用将工业化建造推向了一种无个性、大批量的、组装化的国际主义风格(图2-20)。

图2-18 柯布西耶,模度(https://www.xing528.com)

图2-19 柯布西耶,多米诺骨架

在这种拯救世界的雄心和策略不断推行的过程中,建筑师们似乎回到了现代主义先驱们批判的对立面:他们重新赋予了自己英雄主义的光环,借助“时代精神”的口号,他们试图将个人创造的风格上升到“普适”的范畴。原本多元化的“时代精神”也逐渐被一元化的理性主义所替代,成为了建筑师们必须遵循的法则。英国建筑师莱斯立·马丁(Leslie Martin)在《建筑师的建筑方式》(Architects’Approach to Architecture)一文中总结了现代主义建筑师的这种注意力转换:他们首先意识到必须对人类的需要(human needs)有一个完整的和系统的反思,不仅建筑的形式要变,而且整个环境和建造方式也要变;然后发现这种改变只能够通过现代技术的充分利用才得以实现;最后,所有的建筑的问题——包括道德问题——都要在上述两条的基础上被重新加以评价和思考[39]。

图2-20 密斯,芝加哥会议中心模型

但是,这种借助理性,从“普世”到“普适”的推断过程却出了问题。现代主义者的集体主义(某些时候表现为社会主义)思想使得他们忽视了个体的存在,他们为个体的人贴上了模数化的标签,武断地设定了人类生活的一切行为;他们试图寻找一种具有绝对权威的原则或方式,并且认为只有这种原则和方式才可以完成“普世”的理想;他们所寻求的是在社会领域、知识领域以及精神活动领域里的一致性。正如约翰·萨莫森(John Summerson)后来所指出的:“‘现代建筑的理论’在20世纪就是寻找一个‘统一的源泉’。”[40]班纳姆则进一步指出:关于模数协调和标准化的信仰原则不是工业生产的产物,而是思想的产物——最终的目标是“风格的统一”[41]。

在商业化操作的过程中,对利益最大化的追求成为理性主义的另一个结果[42],这时的“利益”已经更多地带有“利润”的意思了。建筑师们逐渐成为既定规则下的形式制造者,并受到了越来越多的限制,以至于从产品目录上选择零部件变成了大多数建筑师和建筑产业联系的全部内容。克里斯·亚伯对此批评到:“大量生产流水线被建筑工业视为灵丹妙药。对于任何设计职业来说,如此热衷于将自己置于技术的桎梏下,仅仅是为了将自己都不甚了解的所谓视觉秩序强加于消费者,都是一种可悲的现象。同时也是十分短视的。”[43]亚伯还援引18世纪历史哲学家赫德(Johann Gottfried Herder)的观点指出:建筑作为文化的产物是永远无法通过置身事外的理性分析来理解的,这只是纯粹的自然科学所通常采用的研究方法[44]。总之,在这个过程中,理性从最初对“时代精神”的一种注解,逐渐成为实现社会理想的一种工具和手段,最后反客为主地成为了最终追求的目标。“社会的一些功利主义和平等格式由追求进步的正统思想促成,并且被宣称是人类真实的命运”[45]。

如果将理性分为价值理性和工具理性[46],我们可以将现代主义者的价值理性追求概括为“普世”,而将他们的工具理性手法概括为“普适”。如果说在现代主义发展的伦理维度中,“普世”情怀从一开始便奠定了现代主义者的救赎价值取向的话,那么,“普适”作为一种达到目标的手法,是逐渐依托着技术、经济和政治的革新而发展起来的一种理想化探求;如果说“普世”是现代主义者乌托邦理想的开端的话,那么,通过理性得出的“普适”原则则最终宣告了这种乌托邦理想的幻灭。由此,历史似乎进行了一个循环。从反对古典主义风格至上回到了对新风格的追捧;从反对个人品位到建筑师个体精英意识的全面回复;从“时代精神”的多元阐释到以单一的理性主义来涵括时代精神;从面向底层大众的救赎情怀到与权力合谋的上层控制。在这一系列的价值两极中,现代主义者螺旋上升地回到了原初的价值对立面上,也为后现代主义者的反叛埋下了伏笔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。