2.2.2 政治关联——建筑的革命与政治的诉求

在追求时代精神的道路上,现代建筑先驱们往往贬斥了个体建筑师的作用。这带来的问题是:如果建筑师无法通过个体的努力完成社会革新的使命,那么,谁又是时代精神的真正创造者呢?谁又将去阐释建筑的社会真谛呢?正是在这样的追问中,现代建筑先驱们将目光转向社会的结构变化与建筑的关联性,并试图在阶级权利、社会变革的思路上展开对建筑未来发展的探索。他们尝试着从社会学以及政治学的角度考量新建筑在塑造时代精神方面的作用,并通过这种作用反证新建筑的合法性。这种探求之路明显具有浓烈的政治诉求。

如前面所提到的法国理性主义建筑学家勒-迪克就试图将新建筑的追求与平等、自由相联系。他提醒人们:“我们一定不能够忘掉这样的事实:建筑学是由那些世俗的手工业者或手艺人逐步发展而形成的……在中世纪这些手工业者和手艺人无法要求具有某种政治权利,也无望去复兴封建贵族的权利,他们只有通过工作来获得公民权利。他们使得建筑成为一个共同体。这些艺术家和手工艺人们感觉到他们在生产资料的占有上没有丝毫的权利,因此他们只有通过对艺术的研究和实践来使他们自己获得独立性。建筑得以诞生的地方就是那种高卢人精神苏醒的地方,这种精神就是通过每一个可能的问题来获得自由和光明……哥特式建筑风格是对自由追求的反映;它是体力劳动者在知识占据统治地位的社会之中争取独立性的一个表现。这些体力劳动者已经觉醒出有朝一日要由他们来制定统治的规则。”相似的观点在勒-迪克的著作中被不断重复,如“在13世纪,艺术是由世俗的人们所发明的,它是一种民主的表现”,“古老的精神现在正在逐渐被唤醒……在法国,体面的工人们正试图去理解他们正在做什么,并且还试图去制订某种计划以逻辑地得出他们活动可能产生的结果。在我们这个时代,我们的工匠们就如同我们的士兵一样”[24]。在这里,勒-迪克将建筑工匠比拟为士兵,已经带有某种躁动的“革命”意味了。

理查兹则在著作中反对行业权利对建筑的把持,他从社会学的角度而不是建筑学的角度来看待建筑问题。他认为那些建造者(builder)的产品或作品“无法形成社会—文化的整体(socio—cultural whole)”,他支持和赞赏的是社会工程师(social engineers)的角色作用,指出只有社会工程学(social engineering)才能完成将建筑融入社会的艰巨使命。他认为大量的城市民房不能够作为艺术精神的代表,因为这些只是“中产阶级们所建构的社会文化的一部分”,而这又和“等级制的不公以及对资本企业的过分依赖”相一致,其结果是“阻碍了艺术之中新思想的产生和发展”。因此,理查兹认为“如果我们要重新获得一种真正的民族的建筑,其答案只能够在社会学或政治学的范围里面去寻找”。他将目光转向了由俄国所建立起来的共产主义社会。但令理查兹失望的是,他并没有在1917年俄国建立的共产主义社会里面找到理想的建筑(图2-11)。于是他以完美的社会政治制度的建立与完美的建筑形式的建立之间的时间滞后性(time-lag)作为解释:“即使是从社会学的角度出发,文化不能够直接或立即调整自己以适应在俄国所建立起来的政治制度。虽然在政治上实现了某种统一,但是在文化领域里面并没有随后就形成一种相应的统一,同样在建筑领域也没有形成与政治统一一致的连贯性;这时资本主义在艺术领域里面的表现仍然十分明显,这或许是因为在政治革命取得胜利以后并没有一个与之相应的技术的胜利。但是造成这种结果的主要原因还是因为社会的进步太过于激进,而与此同时人们的心理以及社会的教育没有随后跟上。”[25]理查兹的论述延续了“无名建筑师”的观点,将他所追求的时代精神与政治制度的变革联系在一起,体现出了较为激进的左派思想。

图2-11 Boros lofan 1934年所做的莫斯科苏维埃宫设计方案

另一位激进的艺术理论家布朗特(A.Blunt)在《资本主义与社会主义下的艺术》(Art under Capitalism and Socialism)一文中这样写到:“在资本主义目前的状态下,艺术家的地位是毫无希望的。”他认为只有在无产阶级的革命之中才会产生真正的艺术。对此他这样解释:“在资本主义正处于上升阶段的19世纪,资本权力就试图把它的文化施加到工人阶级身上,艺术家们是无法代表工人阶级去对这些文化加以反对的。但是在目前,工人阶级已经处于一种真正的团结状态并且形成了一种工人的文化,这些就不再是那些革命的艺术家们所能够和所需要完成的任务了。”布朗特试图为我们展示那种“社会主义状态的真正的艺术”是什么样子的,他认为新的艺术必须是“充满生命力的和有效的……而且应该不太深奥,并且比先前的老的艺术更加具有活力。”[26]

较之激进的社会革新者从政治角度来研究艺术和建筑,建筑师们则更多地试图从建筑学本身的社会性质找到革新的动因,并将建筑视为一种有效缓解社会动荡的方法。如柯布西耶就直接提出了“建筑或革命”的问题。他写到:“社会机构整个彻底乱了套,极可能发生一场有重大历史意义的改革,也可能发生一场灾难,它摇摆不定。一切活人的原始本能就是找一个安身之所。社会的各个勤劳的阶级不再有安身之所,工人没有,知识分子也没有。今天社会的动乱,关键是房子问题。……不是新建筑就是道德败坏,道德败坏和革命。”[27]柯布西耶试图用他纯粹的、平民化的、可以快速复制的功能主义建筑来解决战争遗留下来的诸多社会矛盾,并以此来创造新的时代精神(图2-12)。柯布西耶的理论很好地契合了马克思·韦伯关于新教伦理与资本主义精神的分析,他将简洁的形式与健康的生活联系在一起,并赋予其道德上的意义。这也为现代主义者带来了“清教徒”的称号(文丘里)。以柯布西耶为代表的现代主义者一般都将建筑革新视为一项左翼计划,而开放自由的平面(密斯)也被赋予了将建筑从传统的细部和专制政体中解放出来的意义。

图2-12 柯布西耶《大炮?军火?谢谢!住宅》封面

柯布西耶认为建筑对于社会革命而言处于一种平行的地位,这种思想在德国建筑学家布鲁诺·陶特(Bruno Taut)那里得到了继承和扩展。在1929年出版的《现代建筑》(Morden Architecture)一书中,陶特把建筑的社会角色加以明确界定,并详细地论述了建筑成为革命工具的作用机制。与早期的那些反对建筑师个体意识的论调不同,他尤其注意到了建筑师在这种社会运动中的作用,即在新的社会构建的过程中,建筑师必须要担当某种特殊的社会缔造者的角色。他写到:“如果每一个事物都是在其有效性的角度上被发现的,那么有效性自身或有效性的用处将只能从它自己的审美的法则之中产生……能够完成这个任务的建筑师将会成为一个道德和社会特性的创造者。那些通过各种不同目的对这个建筑加以使用的使用者们在相处的时候就会产生一种和谐和睦的关系,这主要是因为这个建筑的结构和功能而造成的人与人之间某种和谐的关系。此时建筑就成为了新的社会习惯和礼仪的制造者了。”[28](https://www.xing528.com)

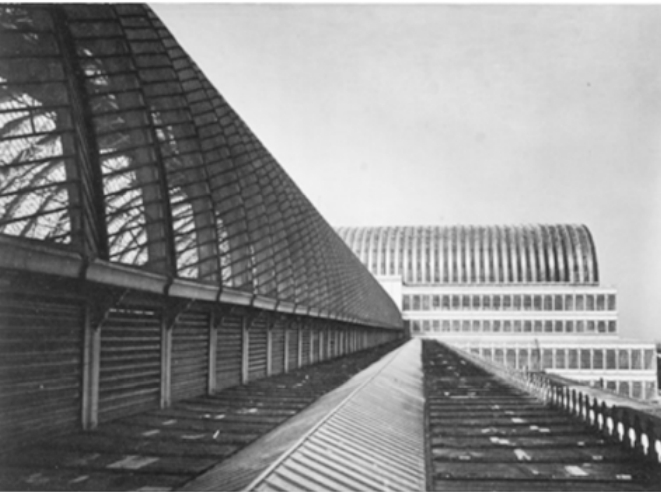

我们可以清楚地看出陶特的这种观点与早期普金观点之间的相似性,即认为建筑是一种重要的社会控制和道德引导力量。陶特同样使用了革命的激昂语调:“现在有一种新的生活方式将要取代以前那种即将要死去的思想和观念。并且这种生活方式已经有近一个世纪的传统了……这种传统就是认为那些制造和建造的力量同时也必须是一种革命的力量,如伯纳德·肖(Bernard Shaw)就是这样认为的。”陶特进而将这种革命与政治联系在一起:“我们可以看到同时建立起来的水晶宫和马克思、恩格斯的共产主义之间的某种联系。”[29](图2-13,图2-14)但陶特并不像理查兹那样认为建筑必须要通过政治的角度加以考察,而是更多地宣扬通过建筑达到社会改良和社会稳定的目的。在陶特这里我们可以看见一种较为温和的转变:从把建筑(学)看成是思想意识形态的附属物向把建筑(学)看成是社会新生主导力量的转变,而建筑师的责任就是解释并表达社会的“需要”,并且努力对这些需要加以引导,以达到他心目中“健康的社会主义”(healthy socialism)。

图2-13 水晶宫,1853

图2-14 陶特1914年设计的玻璃屋。陶特认为水晶宫(隐含的物质决定论)与共产主义存在着某种联系

赫伯特·瑞德(Herbert Read)在1934年出版的《艺术与工业》(Art and Industry)一书中,将马克思主义引入到对建筑的考察中。在他看来,社会经济条件对于人们的活动而言是第一位的,它们是标准和规范,人们不能够去改变和引导它们,而只能够由它们去改变和引导,必须将技术的发展放在经济基础变革的层面上去加以考量。在这里瑞德表现出浓厚的马克思主义物质决定论的思想。他在书的结尾明确地表达了这种观点:“经济规则是绝对的,也是合理的;它迫使人类精神去改变自身以适应新的形式和条件,也决定了人类的精神并不能够产生任何新的形式。除非这些形式停止变化以适应审美的价值标准,才会允许我们对过去加以怀念。”[30]瑞德的论著为20世纪30年代的集体主义者提供了理论支持,不论是费边社会主义者(Fabian Socialist)、国家社会主义者(National Socialist)还是无政府社会主义者(Anarchist Socialist),都可以在瑞德那里找到对于艺术发展的理想解释。在安东尼(Anthony)那里瑞德和列宁一起被当做是权威。布朗特则称他的思想是“在资本主义和社会主义下的艺术思想”[31]。英国建筑理论界的泰斗佩夫斯纳在他的早期著作《现代设计的先驱者》(1936)一书中,呼应了陶特和瑞德等人的观点,认为建筑上的技术革新是社会控制的重要的力量,“作为统治世界的一种工具——实用科学不久成为矛头指向统治阶级的行动纲领的一部分”[32]。在随后的另外两本著作,1937年的《英国的工业艺术调查》(An Enquiry into Industrial Art in Enland)和1943年的《欧洲建筑概述》(An Outline of European Architecture)中,佩夫斯纳依然在重复着上述的观点[33]。

另一本通过政治学的视角回顾现代建筑产生历程的著作是英国建筑理论家罗伯特·福尼克斯·约登(Robert Furneaux Jordan)20世纪60年代出版的《维多利亚建筑》(Victorian Architecture)。约登的用意不是为那些对维多利亚建筑成就感兴趣的人们介绍建筑历史,实际上,这本书只是表面上讨论维多利亚建筑,却并没有在建筑细节上做过多的描述,且整本书中没有提供任何具体实例的平面图和剖面图。约登的真实意图是通过阶级分析的策略来探讨社会对建筑的支配以及建筑历史的延续问题,以体现出“有产阶级”和“无产阶级”之间不断斗争的复杂背景。他认为一定存在着与工人反抗雇主斗争相平行的艺术史。维多利亚时代的浪漫主义者被看作是对贵族阶级的叛逆,“在19世纪,浪漫主义者如以往一样仍然是对贵族和学术传统的反抗”,而维多利亚绘画中的民族情感则“为一百年后的福利型国家的建立打下基础”[34]。约登将现代建筑运动中不同的先驱者都统一在了他所谓的“社会主义者”的名下,这些人不仅包括了拉斯金、莫里斯、斯科特,甚至还包括了基督徒普金。约登观点的另一个主要特点被后人称为“民族沙文主义”,他认为永恒的英国式建筑风格因为外来品位的侵犯而日趋式微,只有经过社会主义革命之后才能恢复本土建筑的原貌,且这种保卫本土建筑的重任必须由平民阶级来完成,因为平民阶级代表着本地手工业的根本,是本土建筑的守护者。约登机械地设立了贵族与平民在对待建筑态度上的对立,单纯以政治学的立场来解释建筑的变革,而忽视了技术发展以及社会变革对建筑的影响。从这一点说,他的观点既不如陶特的全面,也不如瑞德的深刻。此外,他认为国家建筑完全是为了“迈向末路的贵族”而造也是缺乏公正的。但是,如果将约登的理论置于上世纪60年代后现代批判风起云涌的时代大潮中去,这样激进的言论并不难理解。无论如何,约登从政治的角度考察英国现代建筑发端的历史,独辟蹊径,是需要极大的勇气的,他的集体主义和反形式主义的观点也具有一定的进步意义,佩夫斯纳则称赞他的建筑观点“对社会历史透彻的表述已经到达极致,无法超越”[35]。

图2-15 包豪斯的结局,拼贴画,1932年

总之,现代建筑的发展伴随着西方社会格局的革新和思想意识形态的交锋,被打上了深刻的政治关联的烙印,包豪斯发展的曲折历程于此可为另一佐证(图2-15)。现代建筑运动致力于两种关键性解放,一是平民从疾病和贫穷中解放,二是政治解放[36],两者都意味着现代建筑的伦理诉求没有也不可能脱离来自意识形态的影响。也许沃特金的话是对现代建筑运动中政治诉求倾向的最好总结:“政治运动通过社会和具体行动提倡伦理改革。作为具有最高知识地位的实践艺术,建筑比其他精巧的艺术更能回应或模仿这种提倡。……最广义的现代运动意味着伦理和平等主义运动:将以前只为少数人保留的艺术的许多物质和精神优点进行拓展延伸。”[37]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。