2.2.1 谁主沉浮——建筑师的隐匿与时代精神的彰显

在科学理性主义成为被普遍接受的价值标准之前,建造技术和建造材料的发展并不能为现代建筑的繁荣直接提供社会认可的依据,而往往适得其反地带来各种层面的批评,如雨果就曾痛斥埃菲尔铁塔为罪恶的构件。现代主义建筑先驱者们必须从技术以外的价值层面唤起民众对新建筑的认可。这其中的方式之一就是将建筑解释为一种“时代精神的表达”(an expression of the age)。这种解释试图打破建筑风格史等同于建筑历史的观念,抛弃以形式的评价规则作为建筑好坏评价标准的传统。而在19世纪以前,建筑理论则基本上体现为建筑风格历史的理论。从这一点来说,这种抛弃了风格决定论的提法本身就具有某种叛逆或者革新的意味,尽管“时代精神”这种提法在当代不再新奇。对于“时代精神”的理论阐释和追求,自19世纪的布尔卡特(Burckhardt)、沃尔夫林(Wolfflim)一直延续到20世纪初期的柯布西耶、密斯,20世纪中期的吉迪翁、佩夫斯纳,并在20世纪末由哈里斯重新加以阐释和宣扬。

与时代精神相对的是个体品位。在现代主义建筑运动的先驱者看来,个体觉醒的文艺复兴时期造就了一大批以风格和时尚为目的的建筑,这些建筑代表着个体(建筑师或业主)的口味,与时代的发展格格不入,因为个体的建筑无法满足社会集体进步的要求,无法彰显正在出现的“时代精神”。因此,建筑要发展就必须摈弃个人主义的风格论调,必须关注社会精神层面新的变化,并将建筑视为时代精神的载体,那些脱离了时代精神指引的建筑将被视为是“不道德”的。正如吉迪翁在阐述现代主义建筑运动的道德意义时所指出的:“现代建筑学是以道德问题作为其出发点的……它为当代的生活提供了一个新的背景,这个新的背景又会反作用于它得以产生的社会生活。这种新的背景会使生活在其中的人们的观念产生改变和发展。”[10]

早在普金那里,建筑就被定格为一种精神的表达。普金将这种精神与宗教和民族主义联系在一起,试图通过理性主义与宗教伦理的混合来论证哥特复兴的合理性。另一位现代建筑先驱法国建筑家维奥莱-勒-迪克(Viollet-le-Duc)则将“集体的”或“共和的”思想与理性联系起来。在他看来,所有的事物都可以用理性来加以解释,或都可以简约为理性的表达方式(图2-8)。他拒绝风格对建筑的控制,“风格仅仅是理性能力在一个目标或客体上的具体的运用或体现”[11]。勒-迪克的理性主义有着明显的伦理层面的内涵,他的观点源自3方面的信念:首先他将古希腊建筑视为一种道德层面的信仰和对真理的浪漫追求;其次,他认为罗马和文艺复兴时期的建筑丧失了与古希腊真理的纯粹联系,这种丧失产生了在道德上和风格上值得怀疑的鉴赏力;最后,是对18世纪法国理性主义发展的认同和继承[12]。由此,勒-迪克认为对建筑来说只有两条路:作为一种变幻莫测的时尚——体现为独裁者的趣味和庸俗的风尚,或作为社会的和政治思想的外在表达——对技术必要性和时代精神的阐释;对于持后一观点的人来说,那种拥有个体的判断标准和创作规则的艺术传统是完全不必要的。他以他所熟悉的哥特建筑为例:“在这种建造运用之中,建筑师的个性很快就消失了,建筑已经被看成是科学精神的一种外在表现形式了。”[13]在晚年的著作Art russe,ses origins,ses elements constituifs,son apogee,son avenir(1877)里,勒-迪克开始将他的哥特复兴理性主义思想归结为一种基于民主和时代精神的集体主义建筑学说,他写到:“(建筑)艺术是由社会底层产生的,它是通过普通百姓的自我意识或直觉产生的……任何一种复兴都是那个时代的人们精神的产物,是大众的产物;建筑自始至终都不是社会精英的产物。”[14]

图2-8 勒-迪克在《建筑对话录》中绘制的铸铁与砖石结构的大厅

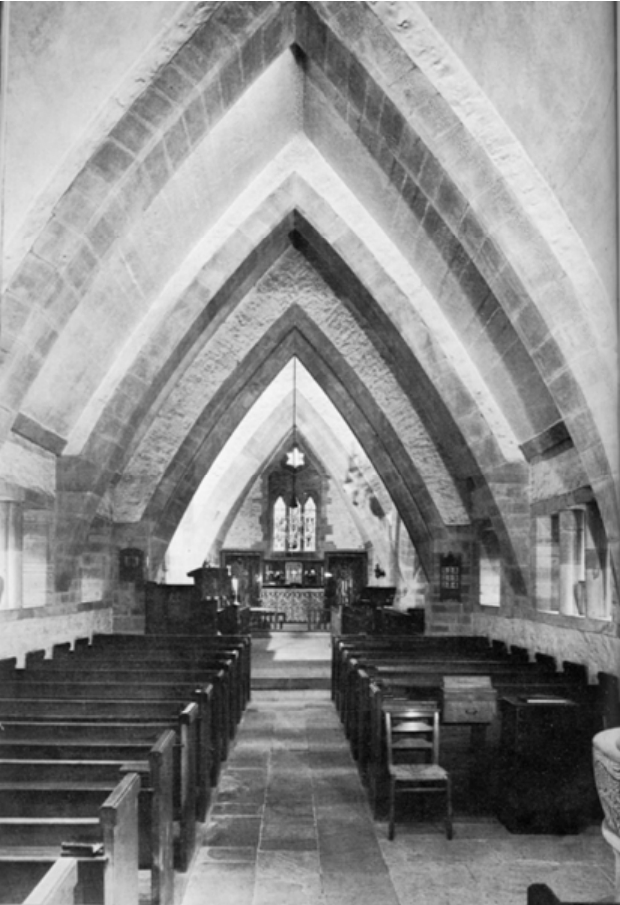

勒-迪克的理论在工艺美术运动干将威廉·理查德·莱特比(William Richard Lethaby)那里得到了呼应。1911年莱特比在他的著作《建筑学:建筑艺术理论和历史导论》(Architecture,an introduction to the history and theory of building)中,用了4章之多的篇幅对埃及和巴比伦的建筑加以比较。通过比较莱特比试图表明文艺复兴建筑是不具有生命力的:“罗马建筑和艺术风格的复兴从整体上来讲是无生气的,是不会产生什么结果的……那些对伟大的和最为基本的建筑风格——希腊和哥特式建筑风格一知半解的人必须要承认文艺复兴建筑风格只是一种无趣的和令人厌恶的建筑风格。这种建筑形态的最高抱负就是所谓的好的鉴赏力,实际上这种建筑只是建筑师的建筑(architects’architecture)。文艺复兴时期的建筑作为一个整体来说是缺乏生命力的,虽然其中也不乏有些好的建筑作品。”[15]莱特比的观点与拉斯金等人的观点不谋而合,他们都认为文艺复兴时期的建筑应该受到谴责,因为这些建筑包含了个体品位、喜好和鉴赏力,而真正的好的建筑应该抛弃这些不合时宜的东西:“一个高尚的建筑并不是某个天才设计师的设计行为的产品,它是对时代经验总结的结果……一个真正的和真实的建筑不是意志、设计或学术的产物,而是对建筑之中本质事物的揭露和发现,像语言、作品和对金属的使用一样。”[16](图2-9)

图2-9 莱特比1900—1902年设计的万圣堂内景,混凝土结构外边覆盖了茅草,具有工艺美术运动时期的矛盾特征(https://www.xing528.com)

如果建筑不应当像文艺复兴时期的那样成为“建筑师的建筑”,那么在莱特比看来,建筑是由那些超出建筑之外的规则决定的。他开始寻找其他的途径来解释建筑。他的著作中贯穿着一种集体主义的信念:是那些默默无闻的劳动者和民众在面对生活提出的难题时,无意识地和不自觉地创造了那些建筑作品;民族的或民间的精神(folk-soul)是建筑永不枯竭的源泉;建筑师没有自己的意志或想象力,他们的行动和作品只是对“集体无意识”的“表达”。他认为“那些由某个人的思想设计出来的东西充其量只能是‘运动’,这种做法必须被尽快加以消灭。仅仅是那些在发展之中的东西才值得我们珍惜。”[17]需要指出的是,莱特比在书中将结构的有效性和功能的必要性视为时代精神得以实现的唯一途径,而建筑师所要做的,就是绝对服从这种时代的要求。这种观点在浪漫集体主义与技术理性之间搭建了沟通的桥梁。但是,他将技术视为最终的目的而不是手段,从而无法证明自身理论的价值合理性。同时,莱特比将建筑师的个体作用贬到最低,完全忽略了建筑师主体在现代建筑运动发展中的巨大作用。

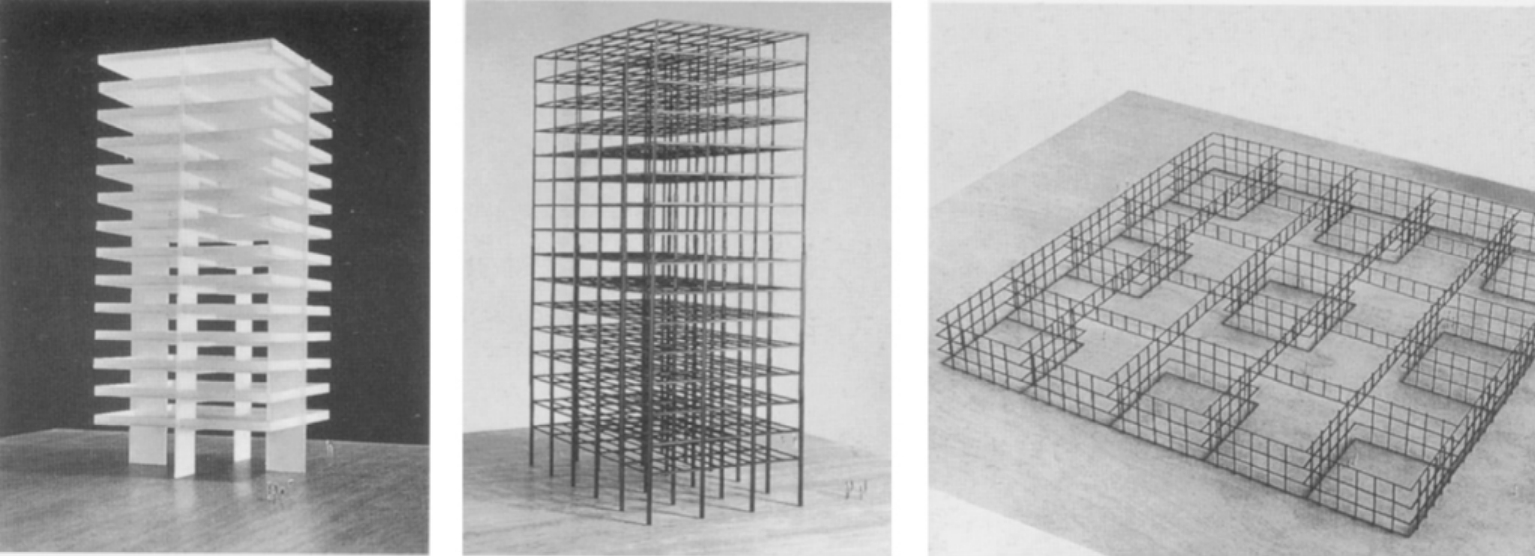

早期的密斯也对时代精神大加赞扬。1923年他这样写道:“在建筑之中我们拒绝了所有的审美的猜想、所有的教条和所有的程式。建筑就是一个时代精神的空间形式表达;是对生活、变化和新事物的表达。”[18]在他的代表性著作Baukunst und Zeitwile中,密斯将一种混合了莱特比集体主义思想和时代精神(Zeitgeist)的理论加以进一步发展和完善,使其成为一种去个人特征的、世俗化的和机械主义的建筑理论,他这样写道:“希腊的寺庙、罗马的巴西利卡和中世纪的大教堂对我们来说都是具有重要意义的,因为这些建筑就是当时的时代精神的反映和表现;这些建筑之所以重要并不是因为它是某个建筑师的作品。谁会问建造了这个建筑的建筑师的名字呢?谁会关心这个建筑的设计者的个人特征呢?没有人会。这是因为这些建筑的个人特征已经被剥离了。这些建筑纯粹是它所在的时代的表达。……今天我们所关注的只是一种普遍性的本质;个性在今天已经失去重要性了,它的命运已经不是我们所要关心的东西了。在所有领域里所取得的决定性的成绩和贡献都将是非个人化的,这些成绩的作者们绝大部分是会被遗忘的。他们将成为我们时代趋向无名化(anonymity)的一部分。”[19](图2-10)

图2-10 密斯及其学生设计的钢结构体系,建筑师的“个性”被“共性”所替代

1935年,英国建筑理论家理查兹(J.M.Rechards)爵士在其文章《建筑学的背景和无名的原则》(The Condition of Architecture and the Principle of Anonymity)中提出了“现代建筑形式的社会基础”的命题。他认为古罗马建筑和哥特式建筑是大量的“无名建筑师”的共同努力完成的,这是这些伟大建筑不朽的主要原因,而19世纪的建筑师们所缺乏的正是这种默默无闻的精神。正是这种缺失,使得19世纪建筑师的作品过于张扬个性,无视社会、文化和生活正在发生的变化[20]。1940年理查兹在他的《现代建筑学引论》(An Introduction to Modern Architecture)一书中仍然在重复着对19世纪建筑和建筑师批判的主题。在书的开端部分,他对19世纪建筑所表现出来的“品质缺陷”表示痛心。他将这种缺陷的责任归结为建筑师的短视:“建筑的发展滞后时代前进的步伐,建筑师们发现他们自己处于一种完全虚假的位置,他们生活和工作在一个完全失真的状态之中。他们失去了和社会的接触,失去了自信;他们不是向前看而是向后看。”[21]理查兹批评当时的建筑师与社会发展严重脱节,而只是凭借个人的喜好照搬拼凑以前的样式。与之相对的是,他发现维多利亚式的建筑风格是那些“没有受过多少教育的工业资产阶级”地位上升的表现及结果。由此,理查兹认为维多利亚建筑是资产阶级逐渐崛起的产物,这种“集体的和无名的”建筑在一定程度上就是时代精神的反映。理查兹的观点带有一定的政治色彩。与莱特比不同的是,理查兹并不完全否定建筑师的个体作用,但他仍然坚持将建筑师的成就置于时代精神之下:“在很久以前就有一个众人周知的观点,那就是:伟大的建筑一般都是时代的反映而不是个人个性的反映。”[22]

关于褒扬时代精神、贬斥建筑师个体品位和作用的论述在柯布西耶、芒福德以及后来的佩夫斯纳等现代主义者那里同样可以找到大量相关的阐述。总体来说,在现代建筑运动先驱那里,建筑师的设计被认为是代表着个体的喜好而遭到了严厉的批评,这作为一种反对风格至上,反对建筑贵族化的手段,为新建筑的出现和建筑平民化的发展提供了有力的支持。但是,这种将建筑师与时代对立的观点过于绝对而有失偏颇。一方面,包括哥特风格和维多利亚风格在内的许多建筑或艺术作品都体现出了强烈的作者个人色彩,如前面所提到的普金与勒-迪克,虽然都是哥特复兴的坚定鼓吹者,但前者注重砖石结构,而后者则对铸铁的使用情有独钟。因此,这种武断的观点和解释受到了后来的建筑学者的反对和批判,如约翰·哈维(John Harvey)就这样说道:“认为那个时代受过教育的人只是被动地和毫无主张地对建筑风格和变化的时尚加以接受的推想是错误的。事实恰恰相反,这些变化是被建筑师们急切地感知和发现的,尤其是从罗马建筑风格向哥特式建筑风格的变化。”[23]另一方面,伴随着现代建筑的发展,在19世纪的下半叶,建筑师作为一门独立的现代职业开始登上历史舞台。这预示着建筑师与画师、工匠和手工艺人之间的正式分离,建筑师以其自身的职业使命获得了社会的认可。这种职业的社会认可本身就反驳了建筑设计应该无名化的偏激观点。

虽然现代建筑先驱者们致力于时代精神的阐释,但在他们诸多的理论文本中,时代精神本身就是一个模糊的概念。在普金那里,时代精神指的是一种宗教伦理;在勒-迪克那里,时代精神是哥特精神和理性主义的混合;在密斯那里,时代精神已经开始预示着一种机械时代的世俗精神;而理查兹则在其中看到了阶级更替所带来的新的政治和文化层面的转变。总体上说,先驱们所宣扬的时代精神预示着一种前进的、创新的、基于技术理性的建筑价值观,它感召着新建筑的追求者,赋予他们自信与动力,为打破特权阶层对建筑的把持,摆脱传统的束缚提供了有力的口号。但由于时代精神本身涵义的不确定性,在具体使用时指征不一,更由于这种厚此薄彼的策略往往贬低甚至否定了建筑师的文化共鸣,因此,这种对时代精神的追求往往导致了一种乌托邦式的价值指向。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。