我国历史悠久,幅员辽阔,古代物质文化遗存丰富。古代建筑具有卓越的成就和独特的风格,在世界建筑史上占有重要地位。

我国距今已有四千年以上有文字可考的历史,是世界上四大文明古国之一。我国古代建筑活动就已发现的遗址、遗迹来看,最低可追溯到七千年以前。由于我国的地理、气候、民族的差异,使各地域之间建筑有所不同,但经过较长时间的创造、发展、融合,逐渐形成了以木质材料构筑房屋,而且采取了在地平面上拓展为院落式布局的独特建筑体系,一直沿袭发展至近代。纵观我国建筑历史的发展,总的方向是沿着历史各代的更替及其政治、经济、文化的兴衰起落而发展的。根据我国建国前后的考古发掘的历史遗存实例资料来看,我国建筑历史的发展过程大致可分为新石器时期;夏、商、周、春秋时期;秦汉时期;隋唐时期;宋辽金元明清等五个时期,其中的汉唐明三代是我国建筑史发展的三个繁荣辉煌的时期。

一、新石器时期

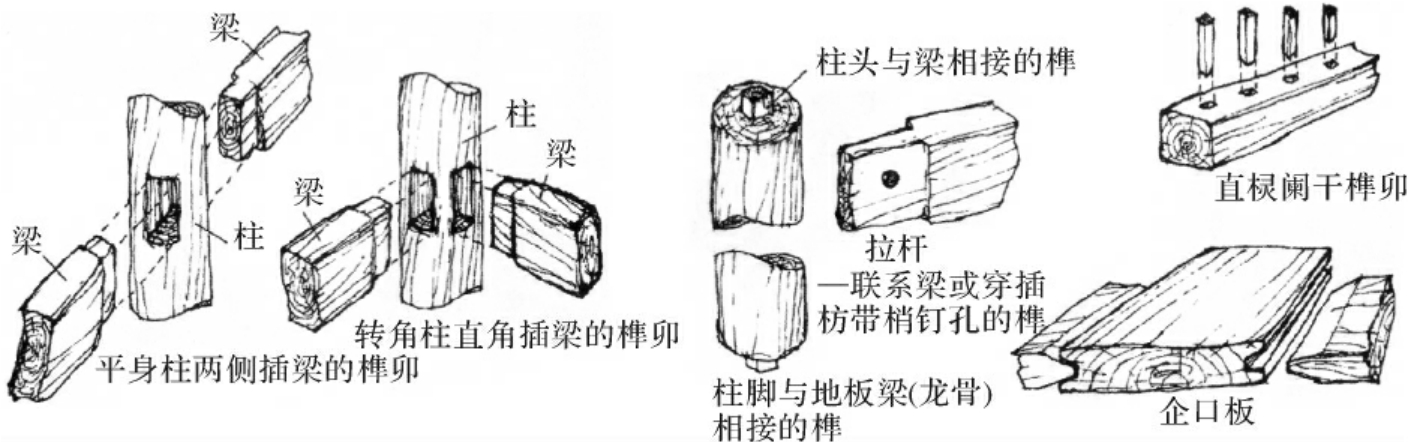

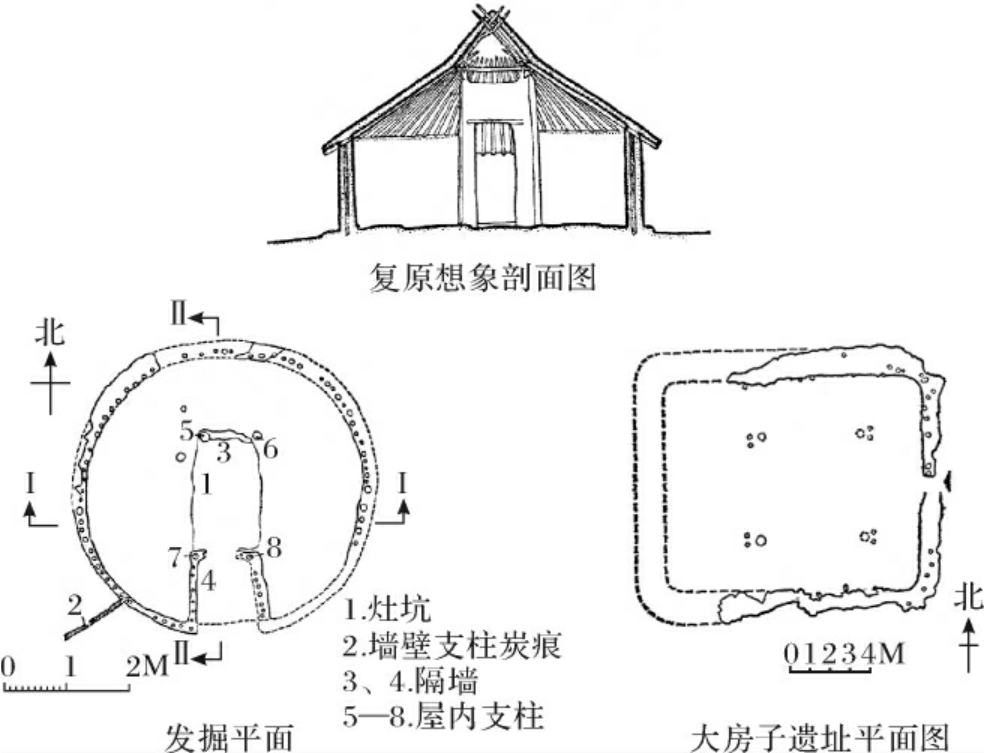

根据我国发掘出土的大量房屋遗址的实例来看,大约在一万至四千年前由于地理、气候、材料等条件的影响,营造方式也多种多样,具有代表性的房屋遗址主要有两种:一种是距今约六七千年长江流域多水地区的干阑式建筑,即浙江省余姚市河姆渡村房屋遗址(图1-1),这是我国已知最早采用榫卯技术构筑木质结构房屋的实例。另一种是黄河流域的木骨泥墙结构的房屋,即西安市东郊半坡村遗址(图1-2)。

图1-1 浙江余姚河姆渡村遗址出土的房屋榫卯

图1-2 西安半坡遗址平面及复原想象剖面图和大房子遗址平面图

二、夏商周春秋时期

公元前21世纪至公元前220年的两千余年间,由于夏商的中心地区都处在黄河中下游的湿陷性地带,为适应建筑需要,先民们在建房地基处理上最早采用了夯土技术,既可消除黄土湿陷又可夯筑高大的台基和墙体,且能适应建造院落式群体的组合。商代创造了灿烂的青铜文化,随之有了较先进的生产工具,因而在建筑技术方面有了较大的发展。近些年来发掘出商代时期成汤都城遗址、西亳的宫殿遗址约1080平方米,其中筑有八开间的殿堂约350平方米,柱径达40厘米,柱列整齐对应,开间统一,充分说明此时木质构架建筑技术有了较大提高。商代后期的宫殿、宗庙、建筑增多,且在建筑规划上出现了以中轴线对称布置的建筑。

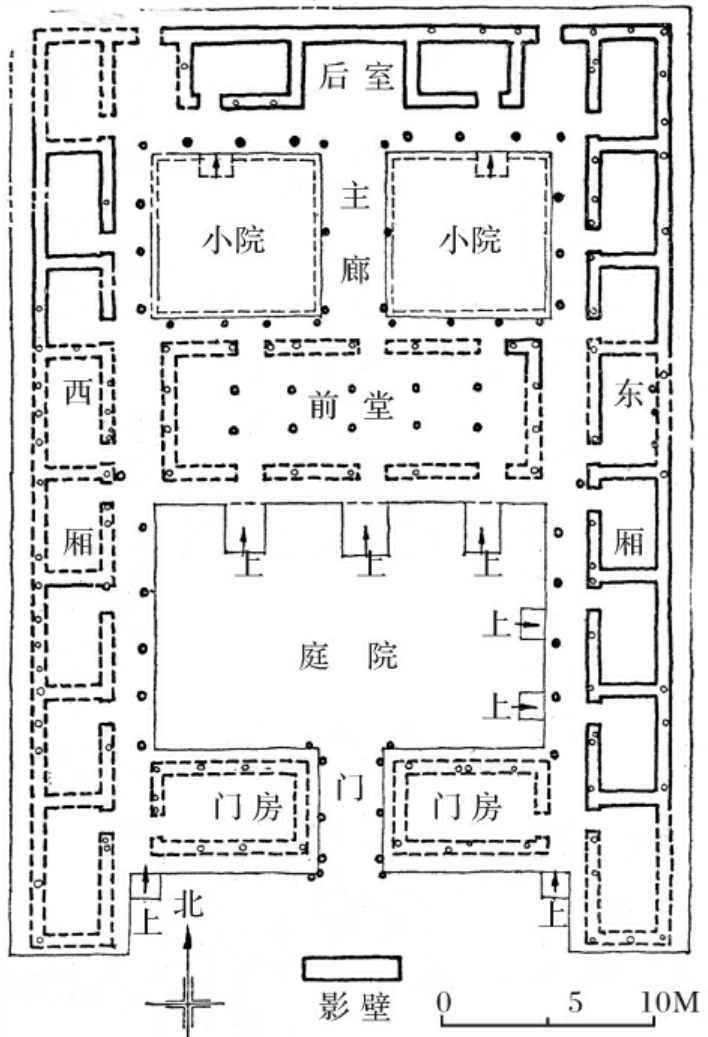

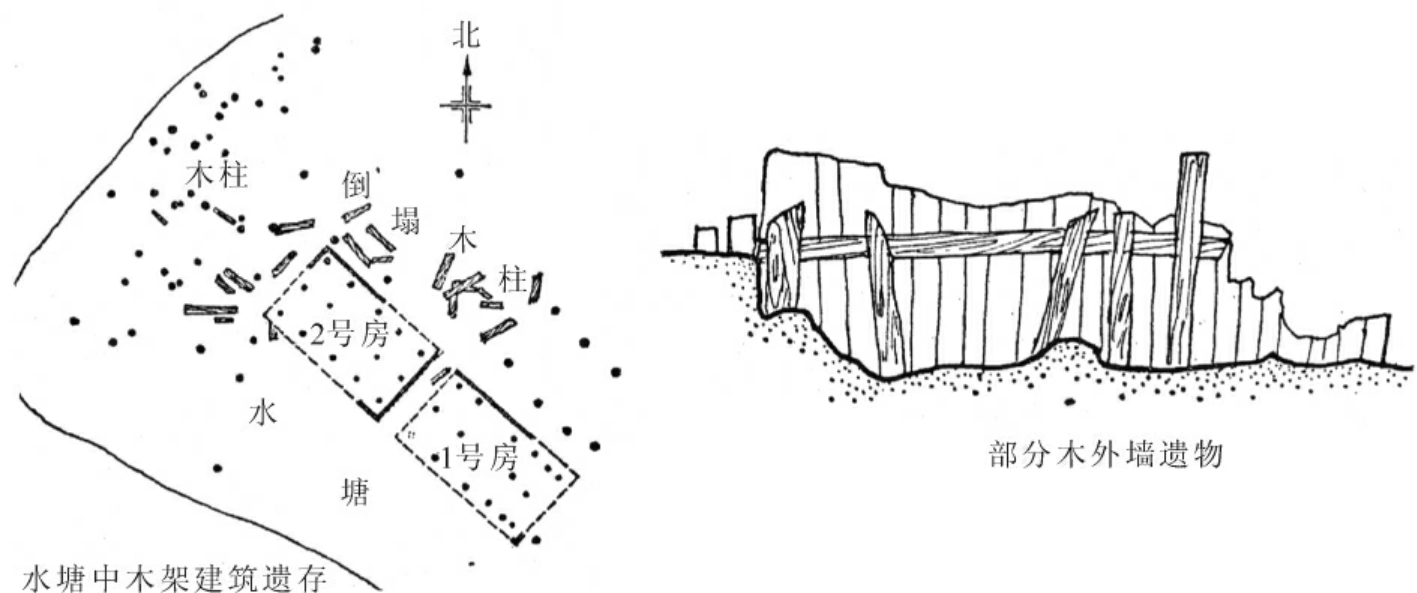

木构架房屋和院落式布局在西周初期已经出现。陕西省岐山县凤雏村的西周遗址(图1-3)和湖北圻春的干阑式木质构架建筑(图1-4)就属此例。凤雏村遗址是一座相当严整的四合院式建筑,由二进院落组成,中轴线上依次为影壁、大门、前堂、后室。屋顶已经铺瓦,墙体已采用三合土(白灰、细沙、黄泥)抹面,以使墙面光洁。

图1-3 陕西岐山凤雏村西周建筑遗址平面示意图

图1-4 湖北圻春西周干阑建筑遗址

春秋战国时期,由于铜、铁工具的使用,加上都城、宫室的大量兴建促使建筑结构技术较前提高。壁柱、横枋上出现了镂空、青铜装饰的构件。壁画、镶嵌玉饰的装修已经出现,美观舒适的要求在建筑中显现。

三、秦汉时期

秦统一六国后,集六国建筑之大成,在咸阳仿建六国宫殿及离宫,这些规模空前的建筑物使秦代的建筑技术和艺术得到交流、融合与发展。著名的秦阿房宫规模之大,在当时的历史条件下是空前的;同时还修筑了规模宏大的陵墓以及规模庞大的秦兵马俑和万里长城。近些年来,秦陵区发掘出土的瓦件、花砖、雕花纹地面石、云气纹青铜门楣、石雕等建筑构件十分精美,这充分说明秦代在建筑技术上较先朝又有所发展。

汉继秦而立。其建筑规模和水平开创了我国建筑史上第一个繁荣时期。西汉都城长安是同一时期世界上最大的都城之一,全城面积36平方公里,开十一城门,城内辟八条纵街、九条横街,街宽近45米,置九市、一百六十巷里,城内建有未央宫、桂宫,宫门外均建巨阙,城内建有官署府库。西汉所建明堂、宗庙,是迄今所见规模最大而完整的汉代建筑群。中国古建筑的抬梁式、穿斗式、密梁平顶式的三种形式都在此时出现。独立的大型多层木构楼阁、宫殿、悬山、囤顶、攒尖和歇山屋顶的五种形式,不仅出现而且被广泛应用。梁架上向外挑出的斗拱、阑额、飞椽翘角的艺术风格已经展现。

东汉初期佛教传入我国以后,宗教建筑极为兴盛,因而出现了大量佛寺、佛塔、石窟等新型建筑,有的还溶进了印度、中亚地区的雕塑、雕刻、绘画建筑艺术,使汉代质朴的建筑风格,变得更加成熟和圆淳。

四、隋唐时期

在继承汉代建筑技术的基础上,隋唐时期在建筑材料、技术和艺术的应用上取得了前所未有的成就。隋创建新都大兴城,总面积84平方公里,平面为横长矩形,开十三城门,干道纵横各三条,称六街。街道之方正宽阔、宫殿官署之集中、功能分区之明确均超过前朝。如此巨大的城市一年基本建成,表现出了卓越的设计和施工能力。相隔23年后,新建东都洛阳面积47平方公里,也是一年建成,并且建有更多而庞大的附属建筑物。

唐建都长安后,在都城建设上发展迅速,很快成为外商云集之地的国际大都会。在建筑技术和艺术上有了巨大发展,是我国古代建筑史上的第二个峰期,主要显示在以下几个方面:

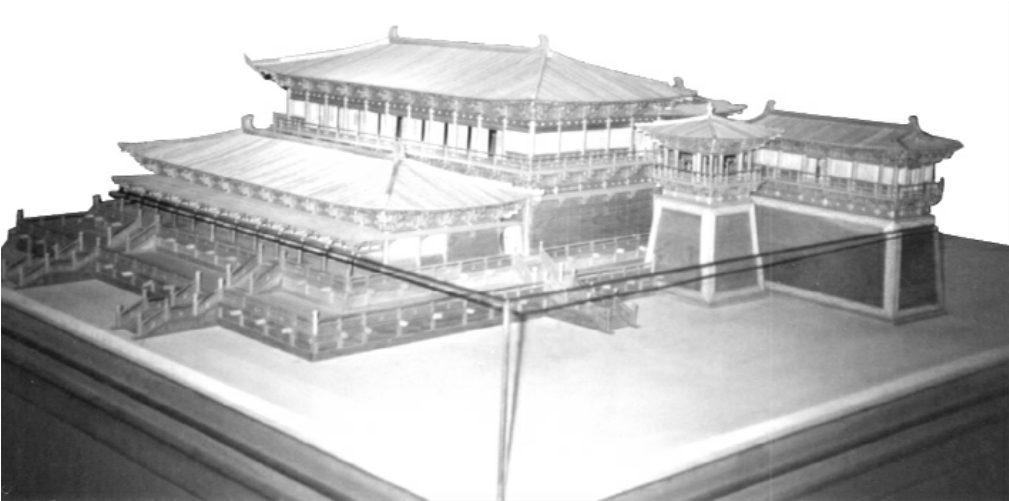

1.城市建设规模宏大,规划严整。唐都城是在隋大兴城的规模基础上发展起来的,当时在长安修建的大明宫规模很大,是明清紫禁城的五倍,其中主殿是含元殿,整组建筑气魄宏伟,大明宫另一组雄伟的宫殿是麟德殿,由前、中、后三座殿组成,面阔十一间,总进深十七间,面积达五千平方米,约为北京故宫太和殿的三倍(图1-5),足以证明当时的建筑技术和建筑艺术已经达到相当高的水平。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图1-5 麟德殿复原模型图

2.大面积、大体量木质建筑技术得到提高,并且定型化。突破了前朝小空间木作的方法。在单体建筑中加大空间,增大梁架跨度和斗拱朵数,以扩大面阔和进深。用材规格统一,使木作规格统一化。建在洛阳的明堂,平面呈方形,宽89米,三层总高86米,上部为圆顶,工程巨大而复杂,可见在预制、施工诸方面已达很高水平。

3.建筑组群组合处理日趋成熟。唐代在宫殿、陵墓等建筑方面,突出了主体建筑的空间组合,而且强调以中轴线为主。大明宫的布局从丹凤门经含元殿、宣政门、紫宸殿、太液池、蓬莱山为轴线,长达1600米,西侧双阁的陪衬和轴线上的空间变化,形成朝廷威严的气氛。坛庙陵墓建筑上的布局也都极为相似。一般都沿着纵轴线采用对称式庭院布局,往往以二、三或更多的庭院向进深方面重叠排列,表现出其宏伟而富于变化的建筑群体。

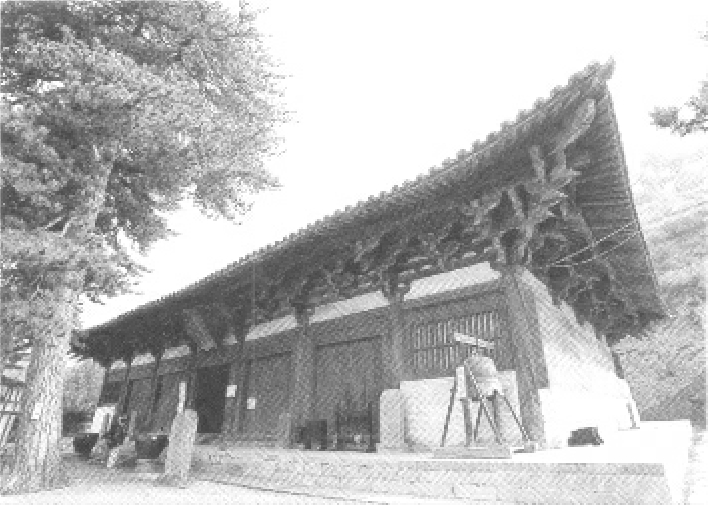

图1-6 五台山佛光寺大殿

4.建筑艺术风格气魄宏伟、严整开朗。除大明宫、含元殿、麟德殿以外,保留至今的山西五台山南禅寺大殿和佛光寺大殿(图1-6)的实物都反映了唐代建筑艺术和结构的和谐统一。

五、宋辽金及元明清时期

宋代建筑主要继承了唐代传统,少有创新,但在城市结构和布局上有所变化,城市规划严整,使城市成为商城,在交通和城管方面有所发展,而且在城内建有消防安全设施“望火楼”。宋代对建筑贡献较大的是朝廷颁布了我国有史以来第一部建筑法典——《营造法式》。这部法典对工程设计、用料标准、施工方法都作了明确的规定。这部建筑法典一直被以后各代沿袭使用。

辽金时期建筑基本上没有什么发展,从辽代遗留下的建筑来看,不论木作、装修、彩画以及佛像都反映出唐代建筑手法。建于辽代的蓟县独乐寺观音阁和山西应县佛宫寺释迦塔(又称应县木塔)等建筑风格和唐代风格基本相似。

元明清三代奠都北京。元代在河北省建造了规模宏大的都城——元大都(即后来的北京城)。由于统治者崇信宗教,因而宗教建筑异常兴盛,保留至今的元代宗教建筑为数不少。木架建筑方面仍继承了宋代传统,但在规模和质量上都逊于宋代,建筑发展处于凋敝状态。值得一提的是元代的壁画艺术水平很高,山西芮城县永乐宫壁画就是我国元代壁画艺术的典型。

明代建筑是继汉唐以后的第三个发展峰期,不仅建造了南京、北京两大都城和宫殿,制定了各种类型建筑等级标准。在元大都的基础上建造的新都北京,街道沿用元大都之旧,皇城宫城、宫殿则全部新建。全城最高大宏伟的建筑都建在这条全长7公里的南北中轴线上,形成全城脊柱。衙府在皇城前,太庙社稷坛在宫城前左右分开,其余布置住宅、寺庙、仓库,规划之完整、气魄之宏大,是唐代以后各代无可与之匹敌。

北京紫金城内的宫殿、太庙、天坛、陵墓都显现出至今最完整的古建筑群,也是院落式建筑布局的杰出范例。

明代建筑外形严谨,多为朱墙琉璃瓦、汉白玉台基,规格划一、质量极高,使建筑整体定型化。

1.建筑组群的布局极为成熟。北京故宫严谨的对称布局,层层门阁殿宇和庭院空间相联结,组成庞大的建筑群体。南京明孝陵、北京十三陵以及各地所建的佛寺、清真寺等,留有不少建筑群的实例。

2.园林建筑有较大发展。园林建造风格空前提高,园内不仅建筑物增多,且用石造假山追求奇峰阴洞、曲径通幽。

3.砖的制作技术空前提高,使用已普及,大至城墙、宫殿、庙宇、地府县衙,小至民宅建筑都用砖砌筑,保留至今的大小明代建筑,无不反映出砖的普及应用。

4.琉璃面砖和瓦的质量空前提高,应用更加广泛。红黄蓝绿等颜色多达十余种的琉璃品种用于门楼、照碑、佛塔及较大建筑的墙体、屋顶及塔面的外表,使宏伟建筑的色调更加富丽堂皇。

5.官式建筑的装修、装饰、雕刻、彩画定型化。建筑中具有装修效果的门窗、格扇、天花、彩画、雕刻花纹图案完全程式化。建筑底部的汉白玉台基须弥座及栏杆,红色墙体上镶嵌着琉璃制品,以及青绿点金彩绘,产生鲜明而极为富丽的效果,使宫殿、庙宇等建筑庄重肃穆。

清代历经260余年,在建筑上大体沿袭了明代传统,但也有所发展。

最为突出的是在建造园林,帝王苑囿方面,其规模之大、数量之多是任何朝代所不能比拟的。例如,北京西北郊兴建的畅春园、承德兴建的避暑山庄,以及北京的圆明园都是规模空前的园林建筑。在朝廷的影响下,各地的官僚、富商也大兴园林之风,形成造园高潮,从而促进了清代造园技艺水平的提高和发展。

民族、宗教建筑有较大发展。各地大兴仿造民族宗教建筑之风。这一时期,喇嘛教建筑在内蒙古既有一千余所,西藏、甘肃、青海数量更多,为了蒙、藏少数民族上层朝觐之需要,还在承德避暑山庄东侧建了十一座喇嘛庙,俗称“外八庙”。西藏布达拉宫就是清顺治二年(1645)重建。喇嘛教的建造形式多样,突破了佛教传统单一的形式,给清代建筑注入新的生机,形成中国古代建筑最后的一朵奇葩。

民居建筑丰富多彩。由于各地民族所处地理环境、气候条件、生活习惯、思想文化千差万别,建筑材料、构筑方式的不尽相同,所以,形成了各民族建筑风格的千变万化。这一时期的民族建筑,虽然南北方的格调各具特色,但都采用了木材构架,仍然没有脱离四合院的格局。室内摆设上,主要门庭或运用三雕(木、石、砖)装修、装饰,或作彩绘、彩画,整体素淡典雅、十分美观。这种建筑目前全国各地遗存较多。

规范设计施工,提高群体建筑装修、装饰水平。清雍正十二年(1734)颁发了《工程做法则例》,对单体建筑大木作、斗拱、石作、瓦作、铜作、铁作、画作、雕凿等用料都做了规定,为提高施工工程质量起到了积极的推动作用。

综上所述,在我国建筑历史发展的长河中,是勤劳而睿智的先民们,用他们的智慧创造了光辉灿烂而具有独特风格的建筑文化。这些具有历史价值、艺术价值和科学价值的古代建筑,显示了我国建筑史上的光辉成就。它不仅是中国的宝贵财富,而且早已跨越国界成为世界文化宝藏和世界建筑艺术宝库中的一颗璀璨晶莹的明珠。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。