经过频仍的战乱以及秦代的短暂统一,我国的历史很快地进入汉代的鼎盛时期。关于汉代箫笛之制,所幸近年来出土汉代文物颇多,提供了有力的证据。

俗说“横吹笛子竖吹箫”,不料汉代的笛起初却是竖吹的。

辽阳棒台子屯发现的汉墓壁画,其一绘有抚琴、弹阮、吹长笛者,从画面上看,长笛的长度当不短于三汉尺(《文物参考资料》1955年第5期)。按,一新莽尺约为20.779厘米(《律学会通》),3汉尺约为62厘米左右(图11)。

图11 汉壁画吹长笛人

(辽阳棒台子屯汉墓出土)

1957年有报道说,江苏铜山东汉墓画像石上“有高帻长袍男子二人在吹洞箫”。(《考古通讯》1957年第4期)。江苏徐州十里铺汉画像石墓(《考古》1966年第2期)、合川东汉画像石墓以及四川重庆都曾发现吹箫乐俑和浮雕(图12)。

图12 合川东汉浮雕吹箫俑

汉马融精于鼓琴、吹笛,他写下的《长笛赋》常被人们引用:“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已。龙吟水中不见已,截竹吹之声相似。剡其上孔通洞之,裁以当 便易持。易京君明识音律,故本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕。”在这段话之前,马融在感叹“笛生乎大汉,而学者不识”之余,又进一步说明:“有庶士丘仲,言其所由出,而不知其弘妙。”可见汉代长笛为丘仲所造,他按照“上拟法于韶箾南龠,中取度于白雪渌水,下采制于《延露》、《巴人》”(《长笛赋》)的法度,参照羌笛的实物,造出既类似南龠又类似羌笛的新型乐器——长笛,其定律即长度类似南龠,可以吹出中正平和之声。他又说“剡其上孔通洞之”,可见其吹口的形制类似羌笛(朱载堉谓类似管),既无竹节又无木塞的阻挡,竖吹,原来是三孔(不连吹孔和底孔),后来京房加了一个后出孔——商音,成全了五声。古人认为商为杀声,雅乐多忌之,所以正统的三孔龠只能发四声而缺商。京房新加的后出孔商音,为荀勖十二笛制奠定了基础,可以说荀勖笛正是在京房长笛的基础上加以改进使之完善的。《风俗通》:“丘仲作羌笛,长尺四寸。”李善注:“羌笛与笛,大小不同,故谓之双笛。”推测羌笛当比长笛为短,从图11与图12来看,前者当谓之长笛,后者当谓之羌笛。图12之笛被发现在合川,那里是羌人的活动区域,这不是偶然的巧合。近人把长笛、羌笛不加区别,统称洞箫,则有鱼目混珠之虞。

便易持。易京君明识音律,故本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕。”在这段话之前,马融在感叹“笛生乎大汉,而学者不识”之余,又进一步说明:“有庶士丘仲,言其所由出,而不知其弘妙。”可见汉代长笛为丘仲所造,他按照“上拟法于韶箾南龠,中取度于白雪渌水,下采制于《延露》、《巴人》”(《长笛赋》)的法度,参照羌笛的实物,造出既类似南龠又类似羌笛的新型乐器——长笛,其定律即长度类似南龠,可以吹出中正平和之声。他又说“剡其上孔通洞之”,可见其吹口的形制类似羌笛(朱载堉谓类似管),既无竹节又无木塞的阻挡,竖吹,原来是三孔(不连吹孔和底孔),后来京房加了一个后出孔——商音,成全了五声。古人认为商为杀声,雅乐多忌之,所以正统的三孔龠只能发四声而缺商。京房新加的后出孔商音,为荀勖十二笛制奠定了基础,可以说荀勖笛正是在京房长笛的基础上加以改进使之完善的。《风俗通》:“丘仲作羌笛,长尺四寸。”李善注:“羌笛与笛,大小不同,故谓之双笛。”推测羌笛当比长笛为短,从图11与图12来看,前者当谓之长笛,后者当谓之羌笛。图12之笛被发现在合川,那里是羌人的活动区域,这不是偶然的巧合。近人把长笛、羌笛不加区别,统称洞箫,则有鱼目混珠之虞。

韩国李晋源博士在《洞箫研究》一书中指出:“箫,《释名》、《三礼图》有关乐声资料中表明箫系古代甘肃、四川一带羌人所用。”“箫是羌人传入中国的乐器,这乐器是战国以前用的。尺八是汉、魏以来在中国流行使用的。”这里他所说的战国时期的箫似为羌笛,汉、魏以来演变为尺八。

对于笛史的论述,向来是仁者见仁,智者见智,刘颁《贡父诗话》(载于《百川学海》)中,作者援引“博洽之士”李子经之语,对马融《长笛赋》就颇多微辞,他认为马诗首句“近世双笛从羌起”不确,“《风俗通》以为汉武帝时丘仲所作,则非出于羌人矣。《西京杂记》高帝初入咸阳宫,笛长二尺三寸,六孔。又宋玉在汉前而有《笛赋》,不始于武帝时丘仲所作。”

关于长笛,林谦三认为:“后汉石刻,刻的长大之笛,真可称为长笛。《风俗通》记其长二尺四寸,大抵与画像石刻相合。”(《东亚乐器考》)他还列举出土文物的图像支持他的这一说法,这些图像的出处是:沙畹:《北中国考古图谱》、关野贞:《山东省汉代坟墓的表饰》、大村西崖:《支那美术史·雕塑篇》等。

自古以来,由于箫、笛屡变其名,因此其竖吹横执之别模糊不清,一直困扰着历代的文人。《古今图书集成》卷一二三对此有中肯的分析:“笛有雅笛,有羌笛,其形制所始旧说皆不同。《周礼》:笙师掌教篪、篴。或云:汉武帝时丘仲始作笛。又云:起于羌人,后汉马融所赋。长笛空洞无底,剡其上孔,五孔,一孔出其背,正似今之尺八。李善为之注云:七孔,长一尺四寸。此乃今之横笛耳,太常鼓吹部中谓之横吹,非融之所赋者。融赋云:‘易京君明识音律,故本四孔加以一,君明所加孔后出,是谓商声五音毕。’”沈约《宋书》亦云:京房备其五音。《周礼·笙师注》:杜子春云笛乃今时所吹五孔竹笛,以融、约所记论之,则古笛不应有五孔,则子春之说亦未为然。今《三礼图》画笛亦横设而有五孔,又不知出何典据。”上文的意思是:古笛与后世横吹之雅笛、竖吹之羌笛不同,不应具五孔。汉代长笛与唐代始名的尺八相同,均为竖吹,李善、杜子春之说均作横吹为非。

汉代文人对笛的解释见于杜子春、许慎、马融、应劭的著作中。杜子春《周礼注》谓篴乃“荡涤之涤,今时所吹五孔竹笛”。许慎《说文》称:“笛,七孔,竹筒也。”又说“羌笛三孔”。四人中之后来者为应劭,他在《风俗通义》中说:“(笛)长一尺四寸,七孔。其后又有羌笛。”马融的《长笛赋》言之最详,其要点一如上述。

纵观自汉代以来,诸多文人以箫、笛为题,吟诗作赋,其中撰写笛赋、洞箫赋者,不乏其人,然而许多人只是因循前人之见,搜寻古籍中的只言片语,按图索骥,略抒情怀而已。唯马融独树一帜,他的《长笛赋》言之有据,尽行家之言。这和他精通音乐尤其是善于吹笛分不开的。根据目前的资料,长笛之名当起于马融。应劭所言一尺四寸之笛,那不是长笛,也不是古笛,而是汉代出现并流传开来的另一种笛——横笛。可以说到汉代才真正出现竖吹与横吹同时并存的、不同的竹笛,其中竖吹之笛,即长笛,后来流变为洞箫;横吹之笛,即横吹,衍变成横笛。

汉代已经出现名为洞箫的乐器,不过这洞箫并不是后来的单竹箫,而是指的编管一类的乐器。《汉书·元帝纪赞》:“元帝善史书,鼓琴瑟,吹洞箫。”原注:“如淳曰:箫之无底者。”原来有底为排箫,无底的编管乐器称洞箫。王褒《洞箫赋》:“原箫干之所生兮,于江南之丘墟……幸得谥为洞箫兮,蒙圣主之渥恩,般匠施巧,夔襄准法,带以象牙,掍其会合,锼镂离洒,绛唇错杂。”文中透露这时的洞箫是由元帝谥名……而且名贵到这样的程度:以象牙为带,把许多管子“掍其会合,锼镂离洒”。汉代兴训诂之风,文人考据古器常常有赖于古籍的有关资料,出处不同解释必然存异。为了摆脱困扰,支持个人的一得之见,有时他们只好转向考察流行的乐器,以此推测古器的形制。所以杜子春说笛就是“今时所吹五孔竹笛。”其后许慎、应劭皆言笛“七孔”。他们所言笛,皆为汉代流行于世的五孔或七孔横笛。杜子春生于西汉末,许慎、马融、应邵皆生于东汉,而早在西汉前期武帝时,张骞即两次出使西域,第一次在公元前139年,第二次在公元前119年,文献记载他带回内地的乐器中有横吹,即横笛。

崔豹(生卒不详)《古今注》:“横吹,胡乐也。张博望入西域,传其法于西京,唯得《摩诃兜勒》之曲。”《文献通考》:“横吹自北国,《梁横吹曲》曰下马吹笛是也。”“大横吹,小横吹,并以竹为之,笛之类也。”杜子春、许慎、应劭记述之笛应为横吹(即今之横笛),唯马融所说的长笛是为古笛。所以马融慨叹“笛生乎大汉而学者不识,悲夫”。他所说的学者只能是杜子春、许慎二人,因为在马融之前的汉代文人中,根据目前的资料,仅此二人论笛,他们不识经过丘仲改制的长笛,反而把世俗的横吹称为正宗之笛。当然这和他们不精于音乐之道是有一定关系的。

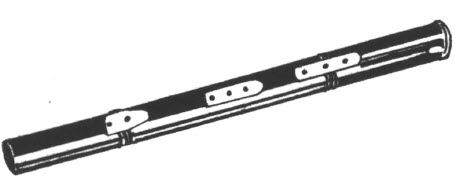

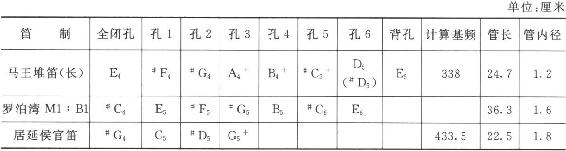

1973年在湖南长沙马王堆三号汉墓发现两支横吹竹制单管乐器,其一长24.7厘米(图13),另一支长21.2厘米,正面六孔,背后一孔,吹孔与按音孔,成90°直角,不髹漆,墓内记有陪葬品账目的竹简上,写有“篴”的字样(参阅吴钊:《篪笛辨》)。

图13 马王堆三号汉墓出土笛

马王堆三号墓建于公元前168年,比张骞入西域要早二十余年。因此有人认为,马王堆笛不属张骞从西域带回之横吹,应为古笛(详见王子初:《笛源发微》,《中国音乐》1988年第1期)。他认为汉代存在三种笛制:长笛、羌笛、古笛,而马王堆笛才是真正的古笛。

马王堆笛在学术界争论颇多,有人认为是笛,有人认为是篪。由于年代久远,吹口损坏严重,是否曾有翘不得而知。但从它的孔位以及吹孔与指孔不在一条线来分析,马王堆篴符合篪的基本特征。(https://www.xing528.com)

四川出土的东汉陶俑中有一个“吹笛的胡人。中国古代的笛,是直吹而不是横吹的。这个吹笛者,高鼻深目,也许是自中亚(即汉时的西域)入汉地的乐师。”(《参加苏联“中国艺展”古代艺术品目录》)类似这样的记载还很多。横吹常和胡人相关,所以汉代横吹又被称为胡笛。

《通典》注:“横笛,小吹篪也,汉灵帝好胡笛。《宋书》云:有胡笛小篪出于胡吹,即谓此欤。胡吹歌云:‘快马不须鞭,抝折杨柳枝,下马吹横笛,愁杀路旁儿。’此歌词原出于北国,知横笛是北名也。”瑞典博物馆藏有唐代玉质西域吹笛乐人雕像,所吹之笛与今横笛大致相同(常任侠:《汉唐间西域音乐艺术的东渐》)。

杨荫浏谓汉代“横吹的笛,在鼓吹(横吹)中间占有相当重要的地位,是从公元前一世纪末期汉武帝的时候开始。这可能和张骞由西域传入吹笛的经验和笛上的曲调有着关系。”(《中国古代音乐史稿》)

《律吕正义》曰:“今之横笛,古称横吹,乐府有鼓角横吹曲,亦名短箫铙歌。夫曰横吹,又曰短箫,则非丘仲之长笛可知矣。宋李宗谔(生卒不详)《乐纂》云:横笛,小篪也,有嘴者谓之义嘴笛。今之笛皆横吹而无义嘴,是或篪之变制乎?”(《续文献通考》卷一六六)横笛,小篪,二名合于一器,其有翘者,赋予义嘴笛之专名。可见横笛源于横吹。在古乐发源地的中原地区,古笛向来是直吹的,从贾湖的骨笛,汉代长笛,直到晋泰始笛,乃至宋元尺八,有一条清晰的发展路线,那就是竖吹之笛在中国古代占据着统治地位,古笛即竖吹之笛。

1976年发掘的广西贵县罗泊湾一号墓出土竹笛1件,用竹二节制成,开孔8个。长36.3厘米,径2.2厘米(参阅《广西贵县罗泊湾秦代墓》,《文物》1978年第9期)。这支竹笛吹孔与指孔在同一直线上,竹节横隔位于笛身左侧约 处,靠近竹节有一吹孔,六指孔散布于笛之右侧。竹节左端另有一孔,可发出高8度之宫音(图14)。

处,靠近竹节有一吹孔,六指孔散布于笛之右侧。竹节左端另有一孔,可发出高8度之宫音(图14)。

图14 秦代八孔竹笛

(广西贵县罗泊湾出土)

《文物》1978年第1期以《居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物》为题,报道了甘肃居延汉代竹笛的出土情况。这支汉笛三孔,略有残缺,为西汉末或东汉初所制(图15)。

图15 汉代三孔竹笛

(甘肃居延出土)

罗泊湾笛与居延笛的吹孔与指孔均在同一平面上,从这一点来看,它们当近于胡笛,而与马王堆笛吹孔上出的情形相悖。有人曾仿制上述三种竹笛,现将仿制品发音列表于后(参阅方建军:《先汉笛子的制造工艺和音阶构成》,《中国音乐》1988年第3期):

马王堆笛,如果以E宫为始,可以吹出完整的七声音阶。前文说过,公元前黄钟高度约为e1,E4为声学标记,其实际高度为e1,可见这支马王堆笛当为黄钟笛。当然,这是以全闭孔为宫而言的,如果以孔3为调首,也可以吹出a1宫音阶。罗泊湾笛以E为宫,可以吹出6123561五声音阶。居延笛则拥有ba1—c2和be2—g2两个大三度,由于原物残缺,未可窥其全豹。

相互比较一下马王堆笛与罗泊湾笛、居延笛的形制,我们可以得出这样的结论:首先,三支笛的形制各异,马王堆笛吹孔上出,罗泊湾笛、居延笛吹孔与指孔在一条平面上;马王堆笛7孔,罗泊湾笛6孔,居延笛仅存3孔;马王堆笛有背孔(后出孔),另外两支笛则无背孔,罗泊湾笛在充当笛塞的竹节另一端还开了一个吹孔;马王堆笛指孔径大小不一,以应音律,罗泊湾笛、居延笛则指孔径基本一致。其次,三支笛发音不一,马王堆笛可以吹出完整的七声音阶,罗泊湾笛可以发出五声音阶,居延笛则只能发出不能构成音阶的几个音。第三,三支笛演奏方法(手型、指法)不会一样。虽然存在这样的区别,但是它们之间还是有共同之点的,那就是它们同为横吹竹类管乐器,三支笛基本上属于同一时代的产品,同为西汉前后,其中罗泊湾笛略早(秦代),马王堆笛在西汉早期,居延笛约在西汉晚期或东汉早期。居延为汉代屯兵遗址,地处丝绸之路沿线,居延笛可能是取自当地胡人之物。

往返于丝绸之路、精于经商的粟特人,中国史书称之为胡人,他们有惊人的经商天才,能歌善舞。据说西安出土的留长须、牵骆驼的人物像“牵驼胡人俑”就是国际商人粟特人的形象。公元8世纪他们被阿拉伯人追击,从撒马尔汉、品治肯特逃进深山,渐渐地销声匿迹。日本泰正纯曾经在苏联塔吉克共和国找到这些留长须、目光敏锐、说粟特语的粟特人后裔(参阅泰正纯:《丝绸路上的“胡人”在何方》,《文化译丛》第1期)。粟特人在八世纪以前一直活跃在丝绸之路,从时间上推测,他们正是胡笛的传播者,公元前一世纪以来传进国内、包括张骞从西域带回的横吹,当然有可能是粟特人的贡献。

不难想象,粟特人成群结队地往返于丝绸之路,他们的歌舞必然具有小巧灵活的特点,一人独舞,二人对舞,三五成群地手持乐器吹拉弹奏,节目内容一定丰富、形式多样,借以与各民族沟通感情,打开通商的门路。这些在敦煌壁画上可以找到答案。马王堆笛、罗泊湾笛和居延笛均出现于公元前一世纪前后,在此前尚未发现有任何种类的竹制横笛出土。在胡笛传入以后,当地汉人也会按自身的需要加以改进,改制的好坏当然和当地人的文化素质有很大的关系。马王堆笛被发现在楚文化的中心地带,它所具有的人为的特点,例如下把位孔径大,上把位孔径小,能发七声等,自然与楚文化的发达不无关联。广西当时属边远地区,罗泊湾笛的五声音阶结构自然与当地的音乐文化相互制约。早在西汉时广西已出现五管或六管、可发五声音阶的葫芦笙(中国艺术研究院音乐研究所:《中国乐器介绍》)。居延笛则显得更为粗糙、原始,甚至于使人怀疑不会出自高明的乐器工匠之手。早在殷周时期我们的祖先已经创造了光辉灿烂的音乐文化,编钟、磬、琴、箫的出现是明显的标志。而且作为中华雅乐其制作当有定规,必合律度,以应中正平和之声。相比之下,胡笛在民间的流传比较自由,没有严格的定规,譬如上述三种笛子的孔数、孔位及孔径的不同便是如此。

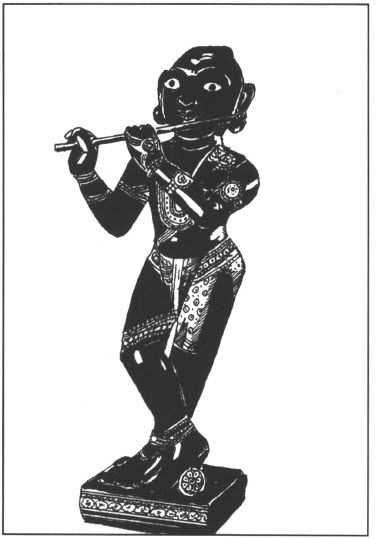

西域文化有两大来源,一为伊朗文化,一为印度文化。横笛之东渐当和佛教的传入中国同步,这是因为历来佛教是把乐器作为传经布道的工具来看待的。因此,横笛传入之路线当为:伊朗——印度——中国。对此田边尚雄先生发表过高论,他说:“印度古代,仍有一种重要乐器,是为横笛。试观以活动之神而被尊称之毗湿纽神,为美少年吹笛之像可知。此毗湿纽神降生为克利什那王子,乃摩诃婆罗多诗之中心人物,常持特种形之横笛。图16所示者,虽非极古之雕刻,但颇能表示克利什那王子与其笛之状态。总之在西亚地方,纵笛为最重要之笛之种类,横笛则毫无势力。纵笛似为闪人种及含人种之乐器,而横笛则为雅利安人之物,或原为苏美尔人之物而雅利安人承受之者。”(田边尚雄:《中国音乐史》。)现传于日本的《苏幕遮》舞乐,一人作舞,一人登台吹笛,舞人合笛音而诵,有可能是来自印度的古神话中克利什那王子吹笛之舞,以表示鬼与畜类闻王子之笛,感叹而舞之的传说。

图16 吹笛子的印度神克利什那王子青铜塑像

(布拉格博物馆藏)

汉代长笛、羌笛、横吹共存于世,其所用多不相同。经过秦代立国以前的大战乱,周代乐制遭到了很大的破坏,古乐沦丧。汉高祖派人多方寻觅,兴《文始》、《五行》之舞,力图恢复周代乐制。当时在民间,只是偶尔用箫、笛而已。到了汉武帝时,箫、笛才出现生机,当时按照宫廷的要求,能工巧匠丘仲依古法,参照羌笛的形制,制作出一种新型的长笛。这种长笛被用于宴饮的场面,作为雅乐的重要乐器被广泛使用。由西域传来的横吹则被用于卤簿等场合,天子出巡时常常有上千人的鼓吹为其开道,以壮行色,这在宫廷仪式中被称为“大驾卤簿”。那时,西域文化在汉族中多方渗透,以至于“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”(《后汉书》)由于统治阶级的大力提倡,因而外来文化逐步融入汉族文化血脉,产生中、外音乐文化相互交融的混合文化。即如横笛之流入中国,在前文述及的考古发现中,北起甘肃居延,南达广西罗泊湾,中原地区则有素称楚文化之中心的湖南马王堆一带,均发现横笛之踪迹。可见在汉代作为西域音乐文化特征之一的横笛,不仅在民间广泛流传,而且被引进官府和宫廷的乐队,逐步被同化为中国民族乐器的主要品种之一。这在隋、唐以后表现得更具体、更鲜明,其重要遗迹则为敦煌壁画所呈现的古代社会习俗的图像。

纵观汉代的乐器建设,虽然杂入西域器乐之异音,但是由于绝大多数帝王信仰古风,其器乐编制之主体依然侧重华夏之正声,诸如琴、瑟、钟、磬、箫之类,时而发现于史书的字里行间,这和隋、唐以后由于西域音乐文化的渗透而形成的五彩斑斓的局面恰为鲜明的对照。在箫笛发展的历史长河中,汉代长笛的改制既继承古法,又对后世产生了重大的影响,可以被认为是一个重要环节。除此以外,在中、外音乐文化交汇中,汉代只是一个新的起点,在器乐领域,横笛之传入是一个典型事件。至于前世乐队中所重的龠、篪,在汉代雅乐中时而有之,不过已有日渐衰微之势,其重要性渐被长笛、横笛所取代,此后便逐步成为一种象征性的乐器了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。