中国是一个盛产竹子的国家。竹笋可食,成竹可用,竹子对人类生活提供了便利,同时它对音乐的发展也作出了重大贡献。笙、箫、管(古代的筚篥)、笛都是以竹为制作材料,而制箫笛的竹种有苦竹、甜竹、紫竹、斑竹、凤眼竹……历史上著名的江宁慈母山笛竹、河南永宁县金门山都盛产制笛佳材。据说西方无竹,西欧早期的笛子是木制的。当我们的祖先在大夏之西的古西戎国的昆仑之阴伐取嶰谷之竹的时候,发现该竹修长无节,竹壁厚薄均匀,内外自然适度,自然兴起了以竹代骨制作管乐器的联想。“黄帝使伶伦伐竹于昆溪,笛吹之,似凤鸣。”这便是《史记》记载的我国最早的制作竹笛的传说。夏文化在音乐界的反映则是夏龠的出现,可以说夏龠是中国竹类乐器的先声。

《玉海·仲尼燕居》:“夏龠序兴,疏谓:大夏文舞之乐。”《礼记》:“苇龠,伊耆氏之乐”,“土鼓苇龠。”《周礼·龠章》:“掌土鼓豳龠。”从上可知,龠之为物,其名有三。朱载堉《律吕精义》说得好:“夫土鼓一物也,或与苇龠并言,或与豳龠并言,何也?疑苇龠与豳龠其亦一物也欤?盖夏龠以竹为之,而豳龠以苇为之,此所以不同也。”

古代西亚多苇,且苇管直而粗长,最适于作笛,故古代西亚之纵笛,系采自苇管为质。因此,日本学者认为:“苇龠为西亚古代之纵笛,与埃及之赛彼(sefi),阿拉伯之奈伊(Nay),同种。”(田边尚雄:《中国音乐史》)然而,中国古代龠之用途并非乐器之一种,其实它也是集长度、重量、容积于一体的量具,成为律度量衡之标准。而且早在远古的伊耆氏时期,便创造了土鼓、苇龠之乐,足见其在中国来源之久远。

1989年,韩国李晋源博士在《洞箫研究》一书中指出:中国最早已出现与洞箫相似之物,《礼记·伊耆氏》记载,五六千年以前已出现苇龠。埃及纵吹的赛彼、奈伊在亚历山大王东进以前便传入中国了。伊耆是到中国来的西方人种。赛彼、奈伊传入后与中国乐器配合,上五孔下一孔,经改良以后就是汉代以后流行的乐器。

朱载堉对龠就十分推崇,他称龠为“五声之主宰,八音之领袖,十二律吕之本原,度量衡之所由出者也。”(《律吕精义》)古代社会把龠作为度量衡的基本单位,1龠=0.1合,1合=0.1升。那时有资格学龠的青年必须是士大夫的子弟,而且要求体态匀称、相貌俊美。《汉·大乐律》谓:“卑者诸子不得舞宗庙之酎,除吏二千石到六百石及关内侯到五大子,取适子高七尺以上,年二十到年三十,颜色和顺,身体修冶者以为舞人,与古用卿大夫同义。”此说为约定俗成,其规矩当及于汉前。所以,《周礼·春官》记述:“笙师掌教龡竽笙埙龠箫篪篴管。”“龠师掌教国子舞羽龡龠。”

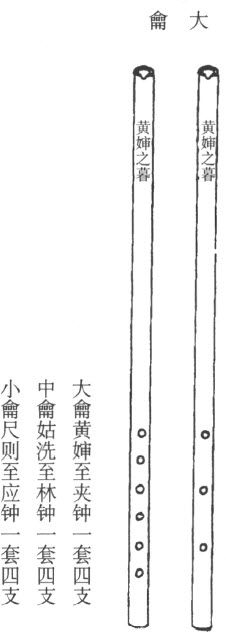

龠的形制,郑司农注《周礼》、郭璞注《尔雅》言及三孔,《毛传》以为六孔。查《群书考索》:“龠三孔,主中声,而上下之律吕于是乎生,命之曰龠,以黍龠之法在是故也。《广雅》曰:七孔;毛苌曰:六孔;郑康成曰:三孔;郭璞曰:三孔。当从郑、郭之说。”朱载堉认为毛在前,郑、郭在后,两者不可偏废。在《律吕精义》一书中,朱载堉描绘的古龠图如左(图5):

图5 朱载堉考证的古龠图

龠的演奏方法,三孔全闭缓吹宫,急吹徵;开下一孔,缓吹商,急吹羽;开中、下二孔,缓吹角,急吹和(即变宫);开上、下二孔,缓吹中(即变徵)。这样,一支三孔龠便可吹出雅乐的七声音阶。

姚莹(1785~1852)在《康 纪行》中有这样的一段论述:“《周礼》:‘龠师掌教国子舞羽龡龠’,郑注所谓龠舞也,今人称乐舞者,误也。”古人贵左,当以左手执龠,右手秉翟。大概这舞蹈不会太激烈,而且不会自始至终执龠而吹,会有一定的间歇,此舞系文舞,与执干戚的武舞相对应。

纪行》中有这样的一段论述:“《周礼》:‘龠师掌教国子舞羽龡龠’,郑注所谓龠舞也,今人称乐舞者,误也。”古人贵左,当以左手执龠,右手秉翟。大概这舞蹈不会太激烈,而且不会自始至终执龠而吹,会有一定的间歇,此舞系文舞,与执干戚的武舞相对应。

既吹龠,必秉翟,且只手操作,古龠当以三孔为正宗。朱载堉宣称:“宋徽宗宣和元年,有人曾献古龠一枚,左手食指按上一孔,右手食指按中一孔,右手中指按下一孔。吹之,其声悉协音律。”(《律吕精义》)可见古龠至宋演奏方法虽然已经失传,但孔数依然古制。至于后世的宫廷龠舞,龠作为一种舞具,根本不再用于演奏,已经退化为一种象征性的道具了。

龠与排箫的区别在于龠无底有音孔,排箫有底无音孔,一管仅能发一音。然而龠与洞箫相比较,可以说二者基本相似,其形制与演奏方法如出一辙,唯指孔与长短有别,龠三孔,略短,箫一般六孔,略长。龠为夏、商、周旧物,它与洞箫一脉相承,龠为前身,洞箫为其后继。清代学者王士禧(渔洋)就持有这种观点,他在《香祖笔记》一书中说:“今之箫,乃古之龠,名异而体同。”至于古代称之为箫的乐器,指的是排箫。《楚辞·九歌》:“吹参差兮谁思。”《楚辞·大招》:“讴和阳阿,赵箫倡只。”说的就是这个意思。后世排箫日渐衰微,洞箫取而代之,除了器物自身的发展、革新的因素之外,两者音色相似,演奏方法相近也是不容忽视的原因之一。

我们不妨细读一下马融(79~166)的《长笛赋》:“上拟法于韶箾南龠,中取度于白雪渌水,下采制于延露巴人。”意思是说:长笛制作的法度来源于韶箾南龠之古音、《白雪》之曲、《渌水》之词、下里巴人之乐,广采博引,上通大雅,下达俚俗,可谓尽善尽美矣。他在文中还发出了“笛生乎大汉,而学者不识”的感叹。《后汉书》称马融“才高博洽,为世通儒,教养诸生,常有千数。善鼓琴,好吹笛,达生任性,不拘儒者之节”。如此博学多才之人,安能言之无据。因此,洞箫(长笛)源于南龠,当可推定。

那么,古代的乐器何以如此名目繁杂,没有一个统一的名称呢?我们知道,中国古代尤其是周天子立国之后,一礼二乐,将音乐列为六艺之次。而且,乐器之为用极重名份,即使是同一类的乐器,只要是用在不同的地方,或者大小略有区别,就给予不同的名称。例如:《尔雅》称“大龠谓之产,其中谓之仲,小者谓之 ”,便是一例。后来随着时代变迁,或者古术沦于失传,或者后学一知半解,混杂了民间约定俗成的种种传说,竟至使乐器之为名人云亦云,以讹传讹,扑朔迷离,造成一片混乱。因此,我们只能从古籍的字里行间搜寻线索,清理头绪,进而正本清源。这无疑地给历代的音乐史学家出了一道难题。

”,便是一例。后来随着时代变迁,或者古术沦于失传,或者后学一知半解,混杂了民间约定俗成的种种传说,竟至使乐器之为名人云亦云,以讹传讹,扑朔迷离,造成一片混乱。因此,我们只能从古籍的字里行间搜寻线索,清理头绪,进而正本清源。这无疑地给历代的音乐史学家出了一道难题。

当然,朱载堉的考据是令人信服的。他在《律吕精义》一书中写道:“大抵音有南北,器有楚夏,”“龠乃北音,《礼记》所谓夏龠是也;笛乃楚音,《左传》所谓南龠是也,俗呼为楚。”他的这一说法和马融是一致的,即长笛源于南龠,俗呼为楚。那么,楚是一种什么样的乐器呢?

古代词赋中多有“清龠发徵,激楚扬风”(边让:《章华台赋》)、“扬激楚之清宫”及“函宫吐角激徵清”一类的记载,多处提到“激楚”的词语。经朱载堉考证,明代居然有名为“楚”的乐器。

明代楚的形制为二孔,“与龠全同,惟吹处与龠异,上端比龠长出五分,以木塞之。其木后畔微削,使通气于吹孔。”(《律吕精义》)按此说法,我们不难理解,楚系直吹竹管乐器,形似洞箫,二者不同之处在于楚的管口有木塞,木后有微孔,即为吹口,满口相吹发音。由于加入木塞,所以楚略长于龠。这样说我们就清楚一个事实,即古时候楚的发音原理与现代竖笛十分相像,都是以木塞管,然后在木塞下端开一个恰到好处的吹口,使其发音。区别在于楚的发音体在管口五厘米之内,二孔,竖笛的发音体在笛身的上段,六孔。因此,可以说竖笛亦为楚之后继,它糅合了楚与洞箫的特点,即吹口如楚,指孔如洞箫。

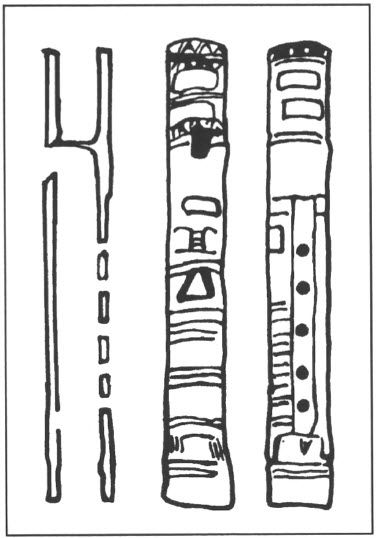

日本林谦三先生早在半个世纪以前就考察了中国称之为顺笛的乐器,即竖笛。(图6)这种笛“管中有个障壁状的塞子,其上有细狭的沟道或裂缝;近沟的管侧,穿有一角度尖锐的气孔。因此一吹管口,送入管内的气流,通过沟道,必然正当气孔。气流在这里卷起了空气的旋涡来,结果正无异于直接唇吹横笛或箫的吹口而发音。”“所以幼小儿童不用技巧,一吹气便能鸣响。”(《东亚乐器考》330页)20世纪五六十年代,南京街头挑高箩、收旧货的脚夫,一手挑担,一手持二孔或三孔竖笛,沿街吹奏,老南京人是不会忘记这幅民俗风情的图画的。

图6 顺笛结构图

林谦三还指出这类笛在东亚各国长期存在着,而且各有其不同的名称。萨克斯博士曾把这类笛统称为spaltflöte,即条沟笛(参阅萨克斯:《印度、印尼乐器》)。林谦三接着推测说:“朱载堉解释《周礼》的龠为今之箫。又说《周礼》的篴为今之楚,谓其吹口各相类。楚,怕就是条沟笛吧?”

楚声激越,战国时期文人常以激楚形容之。宋玉(约前290~前223)《笛赋》云:“激叫入青云,慷慨切穷士。”“八音和调成禀受兮,善善不衰为世保兮。绝郑之遗离南楚兮,美风洋洋而畅茂兮。”这首赋向我们传递了以下的信息:战国时的笛子,竹质,八音之一种,原为南楚乐器,其声激扬,吟清商,追流徵。如果我们理解无误,那么文中所言之笛,其实就是长期以来流行于世的楚。有人说《笛赋》为汉人托古之作,即使如此,那么汉去战国未远,况且汉代已有横笛,时人不至于糊涂到硬把横笛说成楚的地步。

中国古代文人常常以中庸之道作为修身养性的标准,以中和之声作为鉴赏音乐之界尺,古代盛行神瞽考中声说,他们认为中声最纯美,至于低音啴缓,高音噍杀,不足以效法。虽然这多少是针对人声而言的,但是对器乐他们依然恪守这一原则。横吹之笛个性特强,独吹尚可,合奏则难协乐。因此,作为正宗的、八音之一的篴,应为竖吹之器,与南龠、楚一脉相传,与横笛则没有联系。

《周礼·春官》注:“玄谓篴如龠三孔。”文中之龠并未说明系夏龠或是南龠,不过至少可以说明一点,即:古代之篴如同龠一样,是一种三孔直吹乐器。《广雅》曰:“龠谓之笛,有七孔。”《毛诗传》曰:“龠六孔,其或曰七孔者,连吹孔而言也。”对于六孔龠,不妨存其说,然则不适宜于龠舞之用,只可用于音乐演奏,因为一只手是应付不了六孔的。《朱子语类》卷九十二:“今之箫管,乃是古之笛。云‘箫’,方是古之箫。”又据《绍兴府志》:“紫竹可为龠管,九节者佳。”俗说九节箫为佳,可见龠管实即箫管。

综上所述,我们可以得出这样的结论:战国时期流行于楚国一带的、雅名南龠(俗呼楚)的一种直吹三孔竹管乐器,到了汉武帝时,由于丘仲的改进,借鉴了羌笛的形制,又由于京房的革新,增添了至关重要的后出孔,形成了汉代始为定型的四音孔长笛。后来晋荀勖时已发展为六孔。到了宋代衍化成洞箫,与尺八并存于民间;清初,尺八在中国消失,而洞箫却流传到今天。前文述及,古笛的吹口形类南龠,而长笛的吹口颇像律管,由此推测,羌笛的吹口当如同律管,可能系传自华夏古乐器。这一点下文还要谈到。

吴南薰认为,丘仲所制长笛,长1尺4寸,约为姑洗7.11寸的两倍,根据周初五声缺商之说,应具正声、徵、羽三孔,合体中角声而为四声。他认为羌笛系周代遗制,由于周幽王时“镐京陷于犬戎,尽掳周赂而去”(《左传》)而流落外域。犬戎与羌,虽然地处西北,但是同属西戎,有着特殊的关系(《律学会通》)。

马融在《长笛赋序》中追述他独卧眉县平阳邬时,听雒客吹笛“甚悲而乐之”;王维在他的诗句中也留下了“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”的感叹。无论是长笛,或者羌笛,其感情色彩悲怨凄切,绝非横吹之笛所擅长。从南龠(楚)——古笛——羌笛——长笛——洞箫的流变情况可以推测,古笛当为直吹。

我们知道,箫对气流的角度和流量的要求非常苛刻,尤其是古代雅箫,发音相当困难,虽然说一旦会吹后其音色阴柔幽雅,妙不可言,但是必须经过长时间的练习才能掌握,而且演奏时必须正襟危坐,屏息静气。古人云:“细若气,微若声。”这气非指加力吹拂之气,指的是鼻息之气,因而人们常说听箫如同品茶,其深沉的韵味是经过细细品出来的。由此可以想到,古人说执龠而舞,如果说这龠的吹口如同现在的洞箫,无论如何是做不到边吹边舞的。推测龠舞之龠应为南龠,因为南龠吹口那类似顺笛的独特构造使吹奏变得轻松,用不着顾虑吹奏的角度。《左传》曰:“象箾舞所执南龠,以龠舞也,皆文王之乐。”可见一斑。南龠与龠应有所不同,龠的吹口如洞箫,管也比现在的洞箫为细,多用于音乐演奏,要做到载吹载舞是十分困难的。

这时期与龠、篴同时存在,并且同为竹管乐器的,还有管与篪。

《尚书·益稷》:“下管鞉鼓。”《诗经》:“既备乃奏,箫管备举。”“嚖嚖管声。”《礼记·礼运》:“五声、六律、十二管,还相为宫也。”

汉蔡邕《月令》曰:“律,率也,声之管也。太蔟,钟名,先有其钟,后有其律。”可见,管即律,古代作为均钟、定律之用。汉许慎《说文解字》:“管如篪,六孔。”宋陈旸延续了这一说法。

管的形制,汉·蔡邕《月令》曰:“管者,形长尺,围寸,有孔,无底,其器今亡。”历代学者对管的认定不一,有人认为管长尺围寸,并两而吹。也有人说管除叫子外,长六寸。朱载堉则认为前者当谓之双管,后者则为头管,均非古代之管。他在《律吕精义》一书中指出:“所谓管者,无孔,凡有孔者,非也。惟管端开豁口,状如箫口,形似洞门,俗名洞箫以此。”当然还是朱载堉说得有道理。上文已论及管有十二,其作用为正律之用,并非用于演奏,完全没有必要开音孔。这里,朱载堉提出管俗名洞箫,他是针对管和洞箫吹口相像这一点来说的,至于其基本形制,无论是指孔的设立、尺寸的大小,洞箫主要吸取了南龠的特点,唯其吹口如管。因此,管六孔之说当为不实之词。湖北江宁博物馆藏存的出土文物中,有一支战国的管,其形制与朱载堉所说略同。

管的尺寸和吹法,《律吕精义》中所言甚详:“豁口长广一分七厘六毫,通长正数连豁口算者是也”。“吹时不可性急,急乃焦声,非自然声也。古云:‘细若气,微若声’,吹之可养性,有益于人也。”他还说:“吹律者,勿用老弱者,气与少壮不同,必不相协,然非律不协也。宜选一样二律,令二人互换齐吹,察其气同,乃与笙齐吹相协。”此乃经验之谈也。

古代黄钟律管长夏尺九寸(1夏尺约等于24.935厘米),直径三分,空围九分,以长节甜竹为料最佳。(https://www.xing528.com)

律管既然作为校音之用,因而吹律法至关重要,运气稍有差错都会影响音准。朱载堉在他的专著《律学新说》中要求:“大抵吹律,气欲极细,声欲极微,方得其妙。”我们摘录他在这本书中的一段重要论述,以作参考。他说:“律与天地之气相通而无窒碍,然后正音出焉。凡吹律者慎勿掩其下端,则非本律声矣。故《汉志》曰:‘断两节间而吹之’,此则不掩下端之明证也。尝以新律使人试吹,能吹响者十无一二,往往因其不响,辄以指掩下端,识者哂之。虽然,善吹律者亦岂容易学哉?!盖须凝神调息,绝诸念虑,心安志定,与道潜符。而后启唇少许,吐微气以吹之,令气悠悠入于管中,则其正音乃发。又要持管端直,不可轩昂,上端空围不可以唇掩之,掩之过半,则声郁抑,气急而猛,则声焦杀:皆非其正音矣。吹之得法,则出中和之音,甚幽雅可爱也。古人称为凤律,良有以哉。”朱载堉的研究常常是自己动手,反复试验,因此他的考据言之有据,面面俱到。他作为明末王子之一,无论是他的家学渊源、高深的学识,还是雄厚的家底、优越的环境,都给他提供了良好的研究条件。通过多年的潜心研究,他在理论水准和实践检验两个方面都达到了空前的高度,在古今中外的音乐学家中,他完全可以当之为凤毛麟角、绝无仅有的一人。这段论述,正确地指出了吹律的要旨,在实践中验证了律之无底,不仅澄清了乐器史上的疑团,而且对于我们今天研究洞箫的吹奏也有指导意义,可谓句句精辟深刻。

通观朱载堉的律管与吹律方法,都是为他的“异径管律”服务的。

以上我们大体上弄清了战国以前箫、龠、篴、管的来龙去脉。它们都是竹管竖吹乐器,以下不妨略作比较:箫为编管乐器,管一般情况下为单管,必要时亦可编管,龠、篴为单管乐器;箫有底无孔,管无底无孔,龠、篴无底有孔;箫、龠、管吹口有豁口,篴的吹口有一段后面开有小孔的木塞。当然,也不能排除有的箫、管吹口平削,无豁口的可能性。

除了箫、龠、篴、管之外,战国时还有一种横吹的竹管乐器,那就是篪。

1987年,美国纽约州联合学院一批美国留学生来到南京师范大学,在听了我的演奏之后,他们之中的许多人对中国的箫、笛的热衷程度令人震惊。他们的时间安排相当紧,可是他们仍然坚持按时来到我的寓所上课。记得第一次上课,一位名叫安路丝的美国女青年,拿起竹笛,双手手掌向内,摆弄着。我感到很奇怪,问她为什么要这样持笛。她告诉我,美国土著人中有一种笛子,就是按照这种手型,在持笛者的从容操作下演奏的。

朱载堉在《律吕精义》一书中叙述他的一次发现。一天,他在友人家看见一枚铜制的吹管乐器,这乐器“状类诗筒,中空而两端有底,底中心皆无孔。前面左右皆三孔,共为六孔,孔径约一分半,惟居中一孔翘然上出,孔径三分。后面有铭三字,字皆古篆,甚奇。其文曰:‘黄钟 ’。两端围径大小与开元通宝钱同,横排钱十四枚,则与篪之长同,所谓大篪长尺四寸者也。律家相传,以为开元钱之径即古黍尺之一寸,信矣。径一寸者所谓围三寸也,以篾探之,其中空处约径七分,筒厚一分半。吹之呜呜然,其声和雅,盖三代之物,稀世之宝也”。朱载堉按铜篪的比例绘了一幅图,其吹孔与音孔不在同一水平面上,约成90°角(图7)。

’。两端围径大小与开元通宝钱同,横排钱十四枚,则与篪之长同,所谓大篪长尺四寸者也。律家相传,以为开元钱之径即古黍尺之一寸,信矣。径一寸者所谓围三寸也,以篾探之,其中空处约径七分,筒厚一分半。吹之呜呜然,其声和雅,盖三代之物,稀世之宝也”。朱载堉按铜篪的比例绘了一幅图,其吹孔与音孔不在同一水平面上,约成90°角(图7)。

图7 古铜篪

开元通宝钱系唐高祖武德四年(621年)颁行,钱上字由欧阳询所题。钱直径,以十枚累计,为夏尺之一尺,为商尺之八寸,为周尺之一尺二寸半,合24.935厘米。

这枚铜篪的吹法是双手手掌向内,垂直上举,如捧物状,左、右手的食指、中指、名指分别按两侧音孔。

1954年长沙杨家湾战国墓出土一批乐俑,其中一吹篪乐俑的手型与朱载堉古铜篪所言不谋而合(《考古学报》)1957年第1期)(图8)。同样的例子可见于山东南武阳东阙汉画像石(图9)。

图8 1954年长沙杨家湾汉木椁墓出土

图9 山东南武阳东阙汉画像石

综上所述,持篪法的最大特点在于双手手掌向内,手背向外。巧得很,这与安路丝所言美国土著人的持笛法竟惊人地相似。

洞箫的手型是自然的,双手围于胸前,用力均匀。横笛则由于右手臂上抬、左手横越前胸达于右臂一侧而显得有点别扭,行家对此一定会有深切的感受。我们的祖先在手型上是会有所选择的,因而他们创造的箫、龠、篴、管均为竖吹。即使是横吹的篪,也相应地采取了比较自如的双手协调的方法。应当说,这两种手型在管乐演奏中是比较理想的手型。

明《说郛》卷十载:“世本曰:‘苏成公作篪。’宋衷曰:‘周平王时诸侯也。’”说的是周平王时诸侯苏成公善篪的故事。《周礼》郑玄注:“篪,如管,六孔。”楚辞《九歌·云中君》蒋骥注:“龠,以竹为之,长尺四寸,围三寸,一孔上出,横吹之。”蔡邕《月令》:“篪,竹也,六孔,有距,横吹之。”《五经要义》:“篪,乐器,以竹为之,长尺四寸,围三寸,七孔,一孔上出,径三分,凡八孔,有底,横吹之。”《乐雅·释乐》郭璞注:“篪,以竹为之,长尺四寸,围三寸,一孔上出,一寸三分(注:应为径三分),名翘,横吹之。”以上所述大致与朱载堉古铜篪特征相符。由此可见,古铜篪确为三代遗物,可惜已经失传了。

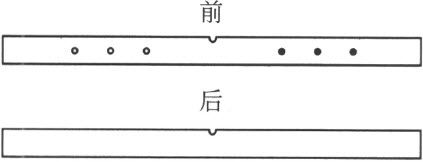

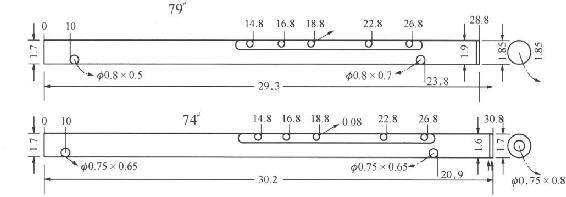

近年来,湖北随县战国初曾侯乙墓(前433)出土了两件横吹单管乐器,其一(79#)全长29.3厘米,管端外径1.9厘米,管尾外径1.7厘米;另一支(74#)全长30.2厘米,管端外径1.7厘米,管尾外径1.6厘米。两支篪的音孔与吹孔均不在一条水平面上,约成90°直角。同时,在五个音孔的右侧,各有一个与吹孔处在同一水平面的附孔。吴钊先生所著《篪笛辨》一文对此有详细的叙述,现转载文中的结构图如下:

图10 篪(湖北随县曾侯乙墓出土,单位:厘米)

曾侯乙竹篪的被发现,以有力的证据说明战国时已有篪流行于世。

我们知道,以殷、周为代表的青铜器时代,当时被尊奉为礼器的乐器定规,崇尚青铜为佳质。故朱载堉说:“玉质坚刚难施其巧,铜性从革易为其工,要之三者(按三者指竹、玉、铜)铜则尽善尽美者也。故《汉志》曰:铜为物之至精,不为燥热寒暑变其节,不为风雨暴露改其形,介然有常,有似于君子之行。是以律用铜也。”(《律吕精义》)那时除了律管用铜制作以外,一定还会有以铜为原料的管乐器,古铜篪就是一个例证。当然,铜管乐器制作工艺比较复杂,产量不会高,特别是精品难求,因此随着音乐的普及,人们逐渐把管乐器原料的获取转向竹管。相比之下竹料易求,制作方便,且成本不高,可以大量生产。那时规定天子八佾、诸侯六佾、大夫四佾、士二佾,铜乐器的使用等级分明,规定非常严格,可见铜乐器的珍贵程度;所以,从有文字记载的时候起,管乐器的制作常常以竹为之,关于这一点史书的记载不乏其例,曾侯乙竹篪的出土当为意料中事。

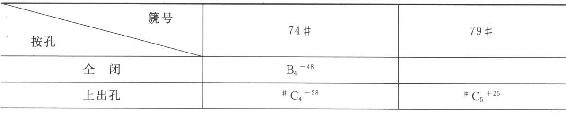

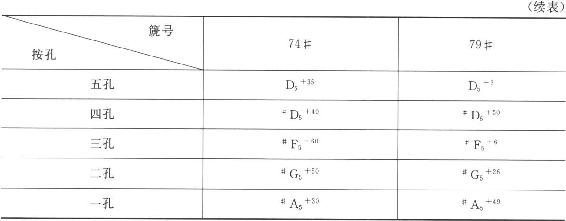

有人曾按曾侯乙篪的形制进行仿制,仿制篪的音位如下:

其中“#D5+40”若记成“bE5+40”比较妥当。

就以上所列音高来说,并不直观。若将74#仿制篪吹奏所得各音换算成音程就比较直观。现列表如下(认定全闭音作为起点音)单位:音分

由于原篪管壁腐烂,内径不可测,因此这两组音高可能会有小的出入,只能作为参考。74#篪因篪尾竹节横隔有孔,故多出B4-48全闭音。按古说,篪横吹有底,因而这全闭音实际上并不存在。

刘熙《释名》:“篪,啼也,声从孔出,如婴儿啼声也。”《诗经》:“伯氏吹埙,仲氏吹篪。”清俞樾(1821—1907)《茶香室丛钞》谓:“余阅古今乐律诸书,知七音各自为五声,如宫磬鸣而徵磬和。独埙篪,则二器共为一音,埙为宫而篪之徵和,埙为商而篪之羽和。故曰:伯氏吹埙,仲氏吹篪。伯,宫也;仲,徵也。此古人所以喻同气也。”埙篪的音色相近,按此说法,二者在演奏时可能旋律不一,构成平行五度,其声相和。

《尔雅》:“大篪谓之沂。注:篪以竹为之,长尺四寸。”按夏尺1尺约等于24.935厘米,则74#篪30.2厘米约为1.2夏尺,79#篪29.3厘米约为1.175夏尺。“旧说埙、篪其窍尽合,则为黄钟;其窍尽开,则为应钟。”(《律吕精义》)据以上资料综合分析,曾侯乙篪当为小篪(参阅《律学会通》)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。