二、科学理论的认识功能:科学解释

科学解释是人类认识的基本属性,也是科学的一个重要目的。对自然现象进行“科学解释”(scientific explanation),是科学理论的基本的认识功能。

1.“解释”的语义

在日常用法中,“解释”的基本含义是:(a)解释就是消除困惑和误解;(b)解释就是把不知变已知;(c)解释就是揭示含义,阐述原因,陈述理由。如《辞海》的“解释”条目将“解释”注释为:“①消除”,“②分析说明”(17)。《现代汉语词典》说“解释”:“①分析阐明……②说明含义、原因、理由等……”(18)

汉语中的“解释”对应着英语中的“explanation”和“interpretation”。但在语义上,英语中的这两个词还是有差别的。《英汉大词典》(19)注释道:interpretation :①解释、说明、阐明,②表演、表达……,③翻译……,④译释(如signal interpretation,(电信)信号译释);explanation :“①解释、说明、阐述,②辩解、剖白、辩明,③(为消除误会或分歧等)交谈、谈心、互相讲明”。很明显,explanation不具有interpretation具有的“译释”、“翻译”的意义,却具有interpretation不具有的“消除误解、歧义”的意义。在哲学上,这种语义上的细微区别经常被人们利用于表达其哲学倾向。当人们强调“解释”的客观性、科学性,强调某一学科中的解释是对所研究对象的本质、属性和规律的揭示,尽可能地减少和抵消解释的主观性时,一般会用“explanation”。像C·G·亨普尔的“aspects of scientific explanation”,“the logic explanation”;E·内格尔《科学的结构》的副标题“Problems in the Logic of Scientific Explanation”;英国著名地理学家D·哈维的“实证地理学”名著:Explanation in Geography;P·K·费耶阿本德的论文“Explanation,Reduction and Empiricism”,B·C·V·弗拉森的“Salmon on Explanation”,W·C·萨尔蒙的“Conflicting Conceptions of Scientific Explanation”。而当人们主张人文、社会科学解释是与自然科学解释完全不同,凸显其主观性时,“解释”用“interpretation”。如意大利著名学者昂贝多·艾柯主编的论文集:“Interpretation and Overinterpretation”。在这两种态度之间,也有些人用“explanation”表示人文、社会科学中的解释,如“historical explanation”(历史解释),但他们一般都强调这种解释与自然科学解释(scientific explanation)具有不同的本质。当“解释”被视为一个与“理解”(understanding)相联结的本体论概念时,M·海德格尔用“interpretation”来显示它与解释存在者的“interpretation”的区别:存在论层次上作为人的存在方式的“interpretation”,决定和揭示了存在者层次上“interpretation”的生成机制,并使之成为可能。

在本书中,我们遵从科学哲学中的传统用法,“解释”选择用“explanation”,科学解释即译作scientific explanation,强调科学解释是用科学的概念和概念框架“解释”、“分析阐明”、“说明”事物的含义与原因以及“阐述”、“表达”理由等的意义活动。

2.科学解释理论概说

科学解释主要有“逻辑论证说”、“因果结构说”、“范式归化说”和“语用说”等几种不同的理论观点。

(1)“逻辑论证说”

科学解释的“逻辑论证说”是西方科学哲学中关于解释的标准观点,其主要思想在于:科学解释是由普遍律所做的论证,即覆盖被解释项,而对科学解释模式的构造就是对科学解释的解释。

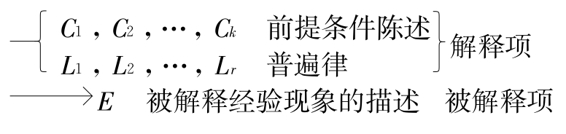

在逻辑实证主义关于科学解释的“逻辑论证说”中,C·G·亨普尔建立的演绎-定律论模式(deductive‐nomological model)即D-N模式处于核心地位。科学解释的D-N模式,是C·G·亨普尔在其1948年发表的题为“科学解释的哲学研究”的奠基性论文中,构建的一个一般性的解释模式。它力图运用逻辑的和经验的条件,精确解释科学解释的逻辑过程,给出满足某些条件的科学解释的定义。C·G·亨普尔设定了科学解释的四个条件:(a)被解释项必须是解释项逻辑演绎的结果;(b)解释项必须包含导出被解释项所不可缺少的普遍律;(c)解释项必须具有经验内容,亦即它必须至少在原则上能被实验或观察所检验;(d)组成解释项的句子必须是真的(20)。前三个为逻辑条件,后一个为经验条件。上述构想模式化就形成了人们熟知的D-N模式,见图8-3。

图8-3 D-N模式示意

这种解释理论,通过将解释设定为论证过程,将被解释现象置于覆盖律之下,一方面要使现象的解释具有知识基础,使现象的导出具有逻辑的有效性,另一方面知识与逻辑则使现象的发生表现为“必然的”、“理所当然的”。

概括起来,科学解释的“逻辑论证说”包括以下几个基本点:(a)解释在于回答为什么的问题,而“为什么的问题”又可区分为“寻求解释的为什么的问题”与“寻求理由的为什么的问题”;(b)解释是对事件“原因”的说明,而不是提供理由,后者容易牵扯形而上学问题;(c)科学的解释可以分为“定律解释”D-Np(解释特定事实,explanation of individual events)和“对定律的解释”D-Nr (解释定律,interpretation of laws)两个层次,它们的逻辑模式是直接同一的,即都遵循D-N模式;(d)解释的覆盖律模式规定的是解释的充要条件,只有符合这种条件的解释才算是科学的充分的解释。

(2)“因果结构说”

科学解释的“因果结构说”是W·C·萨尔蒙提出的,它认为科学解释是对世界因果结构的探求,对被解释现象的科学解释就是使之符合自然界的因果模式。

“因果结构说”主要是基于C·G·亨普尔科学解释的归纳-统计解释模式即I-S模式中包含着的独特问题展开的。在C·G·亨普尔科学解释的I-S模式中(21),蕴涵着一些D-N模式所没有的独特问题。受关注的主要有两个问题。一是C·G·亨普尔所说的“统计解释的歧义性”,即就是由真命题构成的两个不同的解释项(前提e和e′)有时会给相互矛盾的两个命题(h和 h)分别提供很高的概率(r和r′),即有c(h,e)=r和c(

h)分别提供很高的概率(r和r′),即有c(h,e)=r和c( h,e′)=r′。歧义性问题的产生在于统计解释的归纳论证本质。二是I-S模式的高概率要求。W·C·萨尔蒙认为,将高概率要求加给科学解释,造成了一种“严重的病症”。有人甚至称其为科学解释的“结膜炎”(22)。W·C·萨尔蒙等人认为,现实中许多低概率事件确实需要解释,而且实际上也存在这样的解释。例如,在梅毒潜伏、未被治疗的情况下,痴呆的发病率是非常小的,但是在那些梅毒出现的情况下,梅毒却被认为是对痴呆的解释。又如,蘑菇中毒只会在吃了某种蘑菇的少数人身上发生,但是吃了该种蘑菇将无疑被看作是对该种病例的解释。W·C·萨尔蒙认为,解释“为什么这种梅毒会导致痴呆而那种不会”,或者“为什么小部分人对某种蘑菇过敏而绝大多数人却没有”这样的低概率事件具有很大的诱惑力。而要做到这一点,单靠对亨普尔模式的技术修改是无能为力的。正因为如此,W·C·萨尔蒙的解释理论成为继亨普尔模式之后被热烈讨论的一种很有影响的替代方案。

h,e′)=r′。歧义性问题的产生在于统计解释的归纳论证本质。二是I-S模式的高概率要求。W·C·萨尔蒙认为,将高概率要求加给科学解释,造成了一种“严重的病症”。有人甚至称其为科学解释的“结膜炎”(22)。W·C·萨尔蒙等人认为,现实中许多低概率事件确实需要解释,而且实际上也存在这样的解释。例如,在梅毒潜伏、未被治疗的情况下,痴呆的发病率是非常小的,但是在那些梅毒出现的情况下,梅毒却被认为是对痴呆的解释。又如,蘑菇中毒只会在吃了某种蘑菇的少数人身上发生,但是吃了该种蘑菇将无疑被看作是对该种病例的解释。W·C·萨尔蒙认为,解释“为什么这种梅毒会导致痴呆而那种不会”,或者“为什么小部分人对某种蘑菇过敏而绝大多数人却没有”这样的低概率事件具有很大的诱惑力。而要做到这一点,单靠对亨普尔模式的技术修改是无能为力的。正因为如此,W·C·萨尔蒙的解释理论成为继亨普尔模式之后被热烈讨论的一种很有影响的替代方案。

20世纪60年代,W·C·萨尔蒙提出了S-R模式,将“统计相关”概念作为整个解释理论的核心,主张解释不是逻辑论证,而是相干性理由的一个集合,以解决低概率事件不可解释问题。后来在20世纪70年代,W·C·萨尔蒙认识到S-R模式之不足,将其解释理论建立在“因果性”概念的基础之上,提出了实在论的解释的因果性理论。因此,W·C·萨尔蒙的解释理论可分为两个层次。一是考察作为因果性证据基础的统计相关关系。为什么类A的这一份具有性质B ?S-R模式要求科学解释符合这样的形式:描述类A的一个划分C1-Cn,使得(a)每一个划分性质与B在A中的出现在统计上是相关的;(b)每一个划分单元对于B来说是同质的;(c)每一个划分单元应该尽可能宽广并且仍然是同质的。给出每个形式为P(A·Ci,B)的概率并把问题中指明的那个特定对象或事件定位在某一单元内。二是进一步用因果关系对统计相关进行解释。这样,解释即在于探寻世界的因果结构,使被解释事件符合自然界的因果模式。

W·C·萨尔蒙的解释理论的重要意义在于,它使低概率事件成为可解释的,并使无“因果关系”的不相干的解释项被排除。在W·C·萨尔蒙那里,“存在于世界之中并为科学解释提供基础的关系是因果关系”(23),“因果性”概念先于“解释”概念,这与拒斥形而上学的逻辑实证主义是根本不同的;其次,统计性与统计解释被认为是根本的,这涉及了现代物理学中爱因斯坦与玻尔关于概率的本体论地位及其量子力学性质的论争。

(3)“范式归化说”

“范式归化说”也可称作“消除困惑说”,它是科学历史主义科学解释观的核心,其基本点是认为解释是用解释性范式对异常现象的归化或理解,从而使一意外的结果变成意料的结果的活动。

科学历史主义的创始人S·图尔敏指出,科学解释是“自然秩序理想”规范下的对自然过程的理解活动;“自然秩序理想是科学解释的起点,是一切解释的基础”(24);对于科学解释来说,自然秩序理想具有作为解释模式和标准的意义。在S·图尔敏看来,科学理论总是包含有某种自然秩序理想,它是整个科学理论的最根本的基础和核心。如“物体在外力作用下运动”对于亚里士多德的力学,“惯性的自转运动”对于哥白尼的力学理论,“惯性的直线运动”对于牛顿力学,都是一种自然秩序理想。自然秩序理想是科学解释的“基本公理”或原则。首先,自然秩序理想是自释的,对于科学解释来说,它是预设的;其次,自然秩序理想是释它的,它是科学解释的起点和基础,同时也是科学解释的最后界限;再次,自然秩序理想为科学解释提供了解释的标准和模式。科学理论的本质就在于阐述自然秩序理想并对那些偏离自然秩序理想的现象作出解释。而使得解释的现象或事件与自然秩序理想相联系的联系模式,则是科学中解释的模式。同时,这也是自然秩序理想作为解释性范式所具有的范例性的体现。最后,自然秩序理想是历史的和可变的,科学解释的准则也必然是历史的和变化的。S·图尔敏在《预见与理解》一书中详细阐述了“动力学理论”与“物质结构理论”中自然秩序理想的历史性变化。自然秩序理想的变化标志着科学解释范式的变换和进化。这种变化的结果是:“过去人们认为是自然的、不言而喻的事情,现在则变成了异样的、反常的、甚至是不可理解的事情;反之,过去是反常的难以理解的事情,现在却成了自然秩序的完美的例证。”(25)

科学历史主义学派的另一位创始人N·R·汉森认为,所谓“解释”就是用理论把某事物置于一个与其他事物相互联系的整体的结构或概念模式之中。他说:“仅当我们能把X置于关于其他事物例如Y和Z的概念的联锁模式中,我们才有X的解释。”(26)因此,解释是相对于概念模式而言的,概念模式突现了科学解释的语境和“态势”,也体现了科学解释的本质。(https://www.xing528.com)

T·S·库恩则关注历史解释问题,他否定逻辑实证主义将自然科学解释的覆盖律适用于历史学领域的合法性。他在“科学史和科学哲学的关系”一文中指出:在历史学家的作品中很难找到逻辑实证主义所要求的类定律概括,“即使少数事实的确可以由定律联结起来,也会变得索然寡味”;历史是解释性的,“这首先是历史学家所提出的事实以及他排列事实的方式造成的结果”,而不是因为历史叙述为一般规律所覆盖,“规律无论给历史叙述增添多少内容,它们对历史的解释力也不是必不可少的”;覆盖律模型“完全不适用于历史”,“因为事实愈是被‘覆盖’就愈是不会给公众所周知的事实增添什么”(27)。

概而言之,科学解释的“范式归化说”具有如下几个基本点:

①强调科学解释对于科学理论整体的本质依赖性,科学理论是对经验材料的系统化解释。

②揭示了科学解释本质上具有的历史相对性和对概念框架的依赖性,概念框架突现了科学解释的语境和“态势”,确定了科学解释的方式与准则,T·S·库恩的“范式”、S·图尔敏的“自然秩序理想”以及N·R·汉森的“概念模式”概念都反映了科学解释的历史相对性。

③强调科学解释的哲学研究与科学史、科学活动的现实相结合,并主张通过这种结合增加科学解释哲学研究的真实性。

(4)“语用说”

与“逻辑论证说”将科学的解释看作是纯粹的句法学和语义学的问题不同,解释的“语用说”认为解释本质上是一个语用的问题,解释是一个涉及理论、事实及解释者的三元关系,而不是“逻辑论证说”所说的理论-事实的二元关系。实用主义在“解释”理解中对语用维度的强调,突出了解释过程中的社会学和心理学的因素,而这在本质上又使其与科学历史主义的“范式归化说”相契接。

“语用学”(pragmatics)是C·W·莫里斯“指号学”的一个基本概念,它是C·W·莫里斯从实用主义(pragmatism)一词借用来的。C·W·莫里斯这样做,按他的说法,就是为了表示他的指号学与实用主义的近亲关系。在指号学中,语用学是与语义学、语形学(句法学)相对应的概念。如果说,语形学涉及指号与指号(如语词与语词)之间的形式关系,语义学涉及有关指号(语词)与其意谓对象之间的关系,那么,语用学则涉及指号与解释者(如语词与其使用者)之间的关系。C·W·莫里斯指出,逻辑实证主义、传统的经验主义和实用主义各自强调这三者中的一个方面,它们的“倾向是对语形学、语义学或者语用学作专门的研究”,“指号学主要涉及这三门学科的相互关系,因而涉及这三门学科所忽略的指号过程的统一性”(28)。因此,在指号学中,无论语形学、语义学还是语用学都不能被看作一种独立的知识学科,而是指号学的三个组成部分,是对同一指号的三种不同的分析和考察维度。

科学解释中“语用学维度”的引入,实质上是强调解释的哲学研究,不能只考察理论(解释项)与事实(被解释项)之间的关系,而且还要涉及解释者与解释之间的关系。美国科学哲学家P·J·阿欣斯坦的“语旨行为”解释理论是较早出现的科学解释的语用学理论。P·J·阿欣斯坦认为,科学解释不能脱离对解释者行为的研究。科学解释论应当解决三个主要问题:(a)什么是一个解释行为;(b)什么是解释行为的产物,即解释;(c)应当如何评价解释。无疑,逻辑实证主义和W·C·萨尔蒙的解释理论都只涉及了(b)和(c)而忽略了(a)。在P·J·阿欣斯坦的语旨行为解释理论中,作为解释行为产物的解释不是逻辑实证主义所主张的论证(推理),而是一个序偶(x,y)。若s为解释者,q为待解释的问题,其直接形式为Q(如q为“为什么金属受热膨胀”,则Q为“金属受热膨胀”),u为解释者在解释行为中提到的语句或命题,那么序偶(x,y)是s给出的对q的解释,当且仅当:(a)x是一个命题且是关于Q的全内容命题(29);(b)y是“s以u解释q”的行为;(c)x与y有关,即如果在行为中x被断定为真,且x推出u所表达的命题。P·J·阿欣斯坦认为,科学解释行为涉及了意图、对象、方式及价值判断,因此,“s以u解释q”这一解释行为必须满足一定的“游戏规则”:(a)解释者相信(至少假定)他的听众不理解q;(b)他相信对q有一个正确的回答,它将使听众理解和领会q;(c)他相信听众有或在某种条件下将会有兴趣来理解q;(d)他相信以这种方式来理解q(即满足以上三条)对于听众是有益的。在这里,P·J·阿欣斯坦坚持了科学解释评价的多元论观点,以反对一元论。解释评价的一元论者,如C·G·亨普尔、W·C·萨尔蒙等人都将正确的解释视为好的、恰当的解释,而P·J·阿欣斯坦认为,“正确”与否并不是好的解释的惟一标准,好的解释还取决于解释者和听众的状态。一个符合C·G·亨普尔的D-N模式和W·C·萨尔蒙S-R模式解释,不一定就是好的,即富有启发性的、内容丰富的、恰当的解释。

B·C·V·弗拉森在他提出的“解释的语用学”中得到了与P·J·阿欣斯坦本质上相同的结论。B·C·V·弗拉森认为,解释基本上是一个语用的概念,基本的解释关系是“对于人p来说x说明y”的形式,而且对于人p来说,究竟什么可以说明y,将依赖于p对y知道或不知道什么、想知道什么等等由“语境”表达的东西。B·C·V·弗拉森说,“在科学上相关的因素中间,语境决定解释上的相关者”(30)。语境由时间、地点和人的特定性质所构成。科学的解释作为对“为什么——问题”的回答,尽管它针对某一实际现象,但由于语境的不同,答案也就是一组依赖于语境的“可能世界”,所有的语境都选择这组可能世界的一个命题与它相适应。因此,解释是一种随语境的不同而不同的对“为什么——问题”的回答。

在科学哲学的逻辑发展中,正如R·罗蒂指出的,“‘分析派的’认识论(如‘科学哲学’)逐渐增加了历史主义和减少了‘逻辑性’(如N·R·汉森、T·S·库恩、R·哈尔和M·黑斯)”(31)。历史主义科学哲学已在科学解释的理解中带入了典型的“语用学维度”,科学解释的“范式归化说”在一定意义上可以说包含了“语用说”。K·O·阿佩尔曾说:“在科学哲学中,强调语用维度的一个极端例子乃是库恩的《科学革命的结构》,这本书是受后期维特根斯坦和美国实用主义思想的激发而写成的。”(32)实际上,不仅是T·S·库恩的理论,整个历史主义科学哲学都强调科学的语用维度;而且,不仅T·S·库恩,S·图尔敏、N·R·汉森等人也都受到了L·维特根斯坦后期哲学或者牛津日常语言学派和美国实用主义的影响。在历史主义科学解释观与科学解释的语用学之间存在多方面的契合点。例如,(a)对解释共同体在解释过程中的地位与作用的强调,突现了语用指号维度所要凸显的作为科学主体的人的地位;(b)解释共同体本质上是科学的语言共同体,解释性范式是其形成的构成性条件,换句话说,共有的范式构成了制约各成员之间话语、交往和从事科学解释活动的共同的情景条件。在这里,解释性范式十分类似于L·维特根斯坦“语言游戏”意义上的“用法规则”;(c)不同的解释性范式代表了不同的语境,代表了不同的世界,它是科学共同体的一种信仰或信念,这与语用学的实用主义和反实在论的倾向在本质上相吻合;(d)解释的选择标准是有用或有益,这与科学的解释标准的一元论相背离,而走向了多元论;等等。

3.科学解释的逻辑模式

与形式条件密切相关的,是科学解释的逻辑模式。在科学哲学中,逻辑实证主义的定律解释模式被赋予了标准模式的地位。由于逻辑实证主义要求科学解释的形式条件不仅是必要的而且是充分的,因而科学解释模式就只是形式条件模式化的结果,两者是直接同一的。形式条件的重新界定,意味着要对科学哲学中的这一标准解释模式做出相应的修正,以使之尽可能地适合科学史和科学发展的实际。

倘若我们不是像逻辑实证主义那样从抽象的逻辑的人的哲学前提,而是从具体的历史的人的哲学前提出发,就会发现,任何科学解释都不可能是没有前提和背景的纯粹的逻辑论证(即一个纯粹逻辑过程),科学解释不可避免地基于某种前理解,它不可能是像逻辑实证主义所要求的那样无旨趣、无意向,而是一个有目的的创造性活动,因而是一个渗透价值、负载价值和体现价值的过程。科学解释过程的模式化,不能不考虑价值的意义与作用。

科学解释与价值的关系,主要表现为两个相互关联的方面:一是科学解释的价值,二是科学解释中的价值。科学解释的价值即科学解释本身的价值,它是科学解释作为一种客观存在其属性对人的需要的有用性。将科学解释与人的存在方式相联系,视为提供理由的理解,这是科学解释的本体论价值;科学解释同时又是科学的主要目的,解释力的大小直接影响着科学理论的可接受性。一般来说,科学解释具有信念价值、解释价值、认知价值、审美价值等等,它们都可看作是科学解释的认识论价值。科学解释中的价值则指科学解释不仅不能离开解释者的价值判断,而且价值和价值判断因素构成了科学解释结构的内在部分。这意味着在定律解释模式中将价值项作为一个内在要素体现出来。

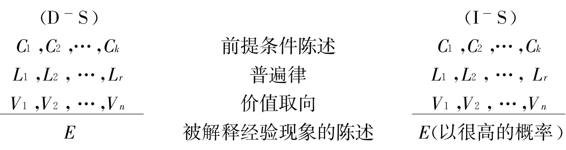

针对标准解释模式只将普遍律与前提条件陈述作为解释项的情况,在D-N与I-S两种基本解释模式中,我们引进价值项,这样,改进后的D-S和I-S模式就变为如图8-4所示。

图8-4 改进后的D- S模式和I- S模式示意

一般来说,科学解释模式中的价值项以下列途径得到体现。

一是科学解释对象的选择。科学解释是一个目的性活动,它不能脱离解释者的价值导向。从理解与科学解释的关系来说,在自然科学中并不是所有的理解都会导致语言的表述,亦即产生科学解释。解释者从自己的由前理解构成的解释学视域出发,并以此为参照系,只有对于那些与自己的期望、意向相悖,带来生疏、意外和困惑的文本、事件、现象才可能会产生解释的意向。S·图尔敏认为,科学解释的愿望来源于对某些经验产生一种诧异的反应,这种诧异来源于解释性范式对于经验反常的认定,亦即解释者视域与文本视域的接触。著名地理学家D·哈维说,如果认为对我们所有的经验,我们都会自动作出反应并予以解释,“那就变得愚蠢了”;“对其中大部分,我们撇开它们,认为不相干而剔除它们,或干脆地认为它们是可笑的可憎的,由它们去”(33)。因此,在可能导致解释的“冲突”、“诧异”、“提问”、“寻求答案”等行为中,存在某种基本的预先选择。这种预先选择极大地依赖于解释者的前理解,表征着解释者的价值及价值取向。由此不难看出,价值因素深深嵌入到科学解释的目的与动机、科学解释对象的选择之中。

二是科学解释的表述。科学解释是以科学语句或科学陈述的形式表述的,科学陈述中蕴涵着价值判断。像“水在零摄氏度结冰”、“氢原子由一个质子和一个电子构成”这类陈述,由于它们是确立于“有力的证据”或“足够高的概率”上为科学共同体所公认,因而反映出一般性价值背景。这和我们通常所说的“吸烟有害健康”、“处理核废料的现行方式是不安全的”等涉及健康、安全的陈述,尽管具有强烈的意向,但也仅在参照于一般性的价值背景时才有意义是一样的。即使某一陈述表述的是一种事实,它是否具有科学上的可接受性,仍然取决于我们赋予这些期望的相对价值。

三是对定律的解释。科学解释是用科学的概念框架“提出理由”的理解,本质上是“说明原因”与“提出理由”的辩证统一。定律解释是用经验定律对某种经验描述的解释。然而,人们往往还可以进一步追问,要求对经验定律本身做出解释。正是这样的追问,涉及了理论的基本原理、物理实体及其过程的形而上学信念等更深层次的原因。在科学解释的这一层次,价值、价值判断的作用得到了更为突出的体现。

四是科学解释既然是解释者的意向性行为或活动,那么它提出的“原因”或“理由”就存在着“适当”与“不适当”之分,科学解释存在一个评价与选择的环节和机制。正如历史主义科学哲学关于科学评价的研究所表明的,无论怎样重视经验的实证标准,价值标准始终是不可忽视的。科学解释将经验定律与经验现象相联系,经验标准对于科学解释的评价当然不可或缺,但价值标准(或价值判断)带来的评价的主观性和不确定性也始终贯穿于科学解释的整个过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。