四、“多宇宙论”:人类在宇宙中的地位

“多宇宙论”(many‐cosmos theories),是自然哲学中最大胆、最震撼心灵的理论之一。这一理论通常有广狭两种理解。狭义的“多宇宙论”系指可居住世界的多元性,即认为宇宙中有许多类似地球的世界存在,在那里也会有智慧生物栖居。在这种意义上,“多宇宙论”又被称之为“多世界理论”(plurality of worlds)。例如,英国学者W·F·拜纳姆等人在1983年编辑出版的权威性的《科学史词典》中就把“多世界理论”界定为“相信在宇宙的其他天体上也存在高级理智生物”(55)。广义的“多宇宙论”是指宇宙形态的多样性,即认为在观测所及的总星系或“我们的宇宙”以外,还有无数个具有种种特性的独立的宇宙。如苏联著名学者A·图尔苏诺夫在“难分难解的宇宙的结——现代宇宙学的哲学前景”一文中写道:“广义的宇宙多元论说的是:存在无数个独立的宇宙,它们自发地从真空中产生出来,不断演化,然后又和真空汇合起来。”(56)狭义的“多宇宙论”系由古希腊原子论者最初表述,而后又在各个历史时期由许多哲人反复提出、阐发并加以论证的自然哲学思想;广义的“多宇宙论”则是现代理论自然科学所蕴涵的深刻的科学思想。实际上,广义的“多宇宙论”也确认在“我们的宇宙”以外的其他天体上存在着智慧生物,亦即包含了狭义的“多宇宙论”的思想。因此,我们可以把“多世界论”视为“多宇宙论”的特殊形态,而将“多宇宙论”看作是“多世界论”的延伸、推广和发展。本节追随“多宇宙论”的自身逻辑,阐释这个学说的基本内容和思想,展示一幅包括“我们的宇宙”在内的诸多宇宙的科学宇宙图景,并进而揭示它的哲学意义。

1.可居住世界多元性思想的萌芽与发展

公元前5世纪,德谟克利特就提出“无数世界”的概念,认为“无数世界”是原子通过自身的运动而形成的。他说:“原子在虚空中任意移动着,而由于它们那种急剧的、凌乱的运动,就彼此碰撞了,并且,在彼此碰在一起时,因为有各种各样的形状,就彼此勾结起来,这样就形成了世界及其中的事物,或毋宁说形成了无数世界。”(57)不过,在古希腊人那里,“世界”这一术语具有我们今天所称的亚里士多德-托勒密宇宙的含义。这种宇宙体系认为,地球是宇宙的中心,而太阳、月球、行星和恒星在围绕地球的圆形轨道上运动。因此,在当时,世界的多元性系指存在着许多独立的宇宙,而每一个宇宙的中心都有一个适合于智慧生命生存的地球。从这一点出发,公元前4世纪伊壁鸠鲁表述了可居住世界多元性的思想:“存在着无限多个世界,它们有的像我们的世界,有的不像我们的世界。”“在一切世界里,都有我们这个世界里所见到的动物、植物以及其他事物。”他还将世界的多元性与宇宙的无限性联系起来,指出:“说宇宙无限,是从两方面说的,一是它包含的形体无限多,一是它包括的虚空无限广。”(58)公元前1世纪T·C·卢克莱修指出,在我们这个“可见的世界”之外还存在“其他的世界”,居住着“其他的人类和野兽的种族”(59)。13世纪,圣·阿尔伯特·马格纳斯断言:“世界有许许多多,还是只有一个?这是研究大自然的极为高贵而备受推崇的问题之一。”(60)并对这个问题进行了探讨。15世纪,德国哲学家、库萨的尼古拉斯曾设想恒星是别的太阳,它们可能有无数个,而且每一颗恒星附近都可能有居住着智慧生命的世界。1543年,N·哥白尼发表《天体运行论》,用日心说取代了C·托勒密的地心说,使地球的地位从宇宙中心下降为一颗普通的行星。人们必然想到,既然C·哥伦布在地球上发现了新大陆,那么在太阳系中和地球处于同等地位的其他行星会不会是同样适于生命栖居的更遥远的“新大陆”?1584年,G·布鲁诺在《论无限、宇宙和众多世界》一书中率先将“众多世界”的概念赋予了近代含义,即围绕在一个中心太阳的周围、适合于智慧生命生存的行星的多样性。

17世纪初,早期的天文望远镜观测揭示出月球以及其他行星与地球有颇多相似之处,这更促使人们思考:它们是否是另一些可居住的世界?J·开普勒相信其他行星上可能存在着活的生物,但是他认为它们肯定低于人类。C·惠更斯则是17世纪后半叶维护众多世界的著名学者。

18世纪中叶,I·康德在其《宇宙发展史概论》一书中明确提出:宇宙“是一个已经完全形成了的世界,也就是所谓有规则结合在一起的无限众多的世界系统”(61)。他从天体演化的普遍规律出发,指出“大多数行星上一定有人居住,即使有的现在还没有,将来也总会有人居住。”(62)并且进一步推论:“他们住的地方离太阳越远,他们就越高级,越完善。”(63)

随着天文学观测手段的完善,18世纪人们所能观测到的宇宙领域已由“恒星世界”扩大到“恒星系世界”。但是这个所能观察到的领域仍然是有限的,不能认为在它之外什么都不存在。“可观测宇宙”之外存在的领域是怎样的,这显然不能直接用经验的方法来确定。1714年,G·W·莱布尼茨提出了他的“可能世界”的概念,设想在必然世界(可观测的宇宙)范围之外存在着无穷多个“可能世界”(64)。他意识到思想上可能的世界并不一定是实际可能的世界,要排除显然是思辨的和荒谬的“可能世界”,必须以逻辑规律对想象加以限制。他指出,只有其中的现象可以无逻辑矛盾地被描述的世界,才是“可能世界”,并认为一切逻辑上可能的世界是多样化的,我们的世界是“可能的世界”中“最好的世界”(65)。

20世纪初,法国哲学家H·柏格森认为逻辑上的“可能世界”遵循着现实世界的规律。他在《创造进化论》一书中论述道:“作为能思维的存在,我们可以把物理定律应用于我们自己的世界,也能把这些规律扩展到每一个被单独看待的世界。”(66)把来自我们的世界的科学定律外推到其他“可能世界”,这是基于我们的世界是宇宙中典型的,很少有别于其他的“可能世界”。美国哲学家A·O·洛夫乔伊则以所称的“丰富原理”(the principle of plenitude)来论证可居住世界的多元性。这一原理断言:凡能此处存在的东西,亦必存在于他处,没有“一种真正的潜在性不能成为现实”(67)。所谓潜在性成为现实,就是由可能性向现实性的转化。在这一论证中,明显地包含着由可能向现实转化的思想。

现代天体物理学诞生以后,对行星和恒星的物理情况有了比较清楚的了解,经过科学分析,科学家们普遍认为自然规律和自然过程都有普遍性,既然在地球上发生了进化的过程,那么在宇宙中具有类似条件的任何地方也会发生,必然会孵育出生命并逐渐发展到高级阶段,直至产生文明社会。

2.现代自然科学中的多宇宙思想

在现代自然科学中,关于宇宙中存在许多世界这一古老的哲学思想,已经上升拓展到了现今观测所及的总星系即“我们的宇宙”之外还有许多宇宙的思想。这种最新的科学思想,无论是在对爱因斯坦相对论引力场方程的宇宙解所进行的物理解释中,还是在宇宙学的“人择原理”、暴胀宇宙论以及量子力学的“多宇宙诠释”中,都得到了充分的阐明。

①相对论引力场方程:有许多可能的宇宙解,表明“我们的宇宙”(总星系)可能不是惟一的。

从理论方面来说,A·爱因斯坦在1917年发表的“根据广义相对论对宇宙学所作的考查”是现代宇宙学的先声。在这篇论文里,A·爱因斯坦用著名的引力场方程描述物质、运动、空间和时间之间存在着的不可分割的关系,在均匀各向同性的假设(后人一般称之为“宇宙学原理”)的简化条件下求得了方程的第一个宇宙学解,即宇宙是有限无边的静态解。“有限”即宇宙空间的体积有限,它是一个弯曲的封闭体;“无边”好比一个球面,虽然面积有限,但是沿着球面运动总也遇不到边界;“静态”的意思是宇宙处于静止状态,不随时间变化。

1922年,俄罗斯物理学家A·弗里德曼研究了引力场方程在宇宙结构问题上的应用,又得到了一个均匀各向同性的动态的宇宙模型。这一模型表明了宇宙可能是膨胀的,也可能是收缩的或脉动的。

之后,现代宇宙学的各个主要流派相继提出的一些宇宙模型,也几乎都是根据相对论的引力场方程,加上了宇宙是均匀的和各向同性的初始条件,而选择了的宇宙解。比如,20世纪50年代,英国天文学家F·霍伊尔、T·戈尔德、H·邦迪提出的稳恒态宇宙模型,认为在整个时空中,新的物质能够连续不断地被创造出来;由于新的物质会连续不断地产生,因而宇宙的密度保持常数。用这个模型同样可以解释宇宙的膨胀、背景辐射的均匀各向同性。又如,瑞典物理学家F·克莱因所提出的物质-反物质宇宙模型,认为宇宙中的正、反物质彼此分开并各自聚集为以正物质为主和以反物质为主的团块;在正、反物质交界处,由于正、反物质湮灭而产生的巨大辐射压,从而把正物质区域与反物质区域分隔开来;我们今天观测所及的宇宙,只是以正物质为主的宇宙区域。其实,在我们这个正物质的宇宙之外,还存在另一个反物质的宇宙。

但是,关于宇宙在空间上是均匀和各同性的设想,并非是十分强有力的,尽管它已被20世纪60年代天文学四大发现之一的微波背景辐射各向同性的观测事实所确证。70年代中期,天文学家进一步观测到辐射的各向同性有微小的偏离,1979年又发现了微波背景辐射在二方位上有差异。这种多极异常很可能是宇宙空间非各向同性引起的。由此导致人们开始注重研究早期宇宙物质的分布,解释现在的宇宙是均匀各向同性的原因以及观测上存在的对均匀各向同性的偏离等问题。在这方面,人们又沿着两个途径进行:一是在均匀前提下,考虑非各向同性即所谓“均匀非各向同性宇宙模型”;另一个是干脆连均匀性的要求也不加考虑,即所谓“非均匀宇宙模型”。

由此可见,广义相对论的引力场方程不只有一个解,而是有多种多样可能的宇宙解。它并不排除多个有限无界的封闭宇宙的存在;即使就有关我们的宇宙来说,虽然只有其中的一个解最终被证明是合适的。但是,其他的解相对于“我们的宇宙”之外的其他宇宙来说,可能也是合适的。这些宇宙被理解为已知的物理学规律所容许的各种各样可能实现的领域。因此,“我们的宇宙——总星系可能并不是惟一的。也完全可能容许存在另外的宇宙(总星系)——具有种种特性的比较独立或准封闭的体系”(68)。

②宇宙学的人择原理:存在着许多具有不同物理参数和初始条件的宇宙,只有物理参数和初始条件取特定值的宇宙才能演化出人类,因此人类只能观测到具有这种特定物理参数和初始条件的宇宙。

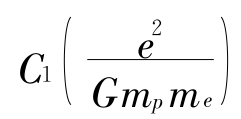

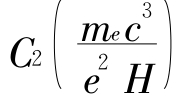

“人择原理”(anthropic principle),又称“人的宇宙原理”。它起源于1937年P·A·M·狄拉克提出的对自然界基本常数的一些“巧合”解释,即所谓“大数假设(large number hypothesis)”:“自然界中出现的无量纲的大数是彼此相关的。”(69)其中最著名的是:一个质子和一个电子的静电引力强度与万有引力强度之比 为1039数量级,宇宙年龄与光穿过原子所需的时间之比

为1039数量级,宇宙年龄与光穿过原子所需的时间之比 也为1039数量级。P·A·M·狄拉克虽然不知道为什么存在这么一个大数1039,但他认为这不是一个任意的常数,C1和C2这两个巨大数字之间这样一种相互关联难以归之于巧合,而可能反映了未知的宇宙的内在联系。

也为1039数量级。P·A·M·狄拉克虽然不知道为什么存在这么一个大数1039,但他认为这不是一个任意的常数,C1和C2这两个巨大数字之间这样一种相互关联难以归之于巧合,而可能反映了未知的宇宙的内在联系。

1961年,美国科学家R·H·迪克在题为“狄拉克的宇宙学与马赫原理”一文中进而指出,狄拉克提出的两个大数并不是永远相等的(因为C1是常数,C2是已知的时间函数),人们之所以发现它们相等,是由于我们人类刚巧生活在它们接近相等的时刻;由于对C2虫C1,宇宙不会演化到发展出星系、恒星、行星和生命的状态,对C2冲C1,宇宙将演化到不再有向生命提供能量的恒星,因此只有当宇宙演化到C1=C2时才可能出现人类,并使人类发展到高度文明的时代,发展到反过来研究宇宙,并能发现两个大数相等的时代。R·H·迪克认为,这个时期的宇宙是人的宇宙,我们人类是宇宙的人(70)。他指出,在一个大的或具有无限空间和时间的宇宙中,只有在空间-时间有限的一定区域内,才存在智慧生命发展的必要条件,这些必要条件也必能为智慧生命所认识。迪克的这一学说被称之为“弱人择原理”(WAP)。

1974年,英国科学家P·B·卡特在推广迪克理论的同时,提出了“强人择原理”(SAP)。认为迄今为止揭示的物理定律包含任意的无量纲大数,本质上是把表征宇宙总体特征的量同表征微观世界的量联系起来,因而这些无量纲的大数表征和反映了我们的宇宙的性质与特征;改变这些数值,意味着宇宙的性质就将不同。因而现代物理学在逻辑推理上必然蕴涵着这样的思想,即在“我们的宇宙”之外,还存在许多个宇宙。他指出,或是有许多不同的宇宙,或是在单一宇宙中有许多不同的区域,它们都有自己的初始条件和结构。在这些宇宙的大部分中不具备复杂组织发展的条件,因而是“荒漠的宇宙”。只有少数像我们这样的宇宙才具备允许生命出现的条件而发展出有认识能力的智慧生命,并提出宇宙为何如我们所见到的这个样子这类问题。对这类问题的回答即是:如果宇宙不是这个样子,我们就不会在这里(71)。

“人择原理”基本上是一个有根据的科学原理。它获得了天体演化学的支持。天体演化学表明,在恒星演化的早期,还没有形成构成人体的重元素;在恒星演化的后期,产生了中子星、白矮星或黑洞,在极强的引力条件下,同样失去了人类生存的条件。因此,人类的出现不早不晚,正好是P·A·M·狄拉克提到的两个大数相等的时期,他们睁眼看到的宇宙结构总是符合这种特定条件的。

③暴胀宇宙论:诸宇宙(其中包括“我们的宇宙”)从早期宇宙的暴胀分裂而来,它们以事件的特殊视界而彼此隔离开来,并且具有极不相同的属性。

在“多世界理论”的最新表现形式中,暴胀宇宙论有着特殊的意义。这一理论的创始人是美国宇宙学家A·H·古斯。1981年,他在“暴胀宇宙:视界和平直问题的可能解”一文中提出了他称之为“暴胀宇宙”(inflationary cosmology)的理论的第一个方案(72)。1982年,苏联物理学家A·D·林德以及美国物理学家A·阿尔布雷特和P·J·斯泰因哈特分别提出了这个理论的新方案(73)。1983年,A·D·林德又提出了这个理论的第三个方案,即被人们普遍看好的混沌暴胀模型(74)。暴胀宇宙论包含了两点基本思想:其一,暴胀骤然发生时,宇宙分裂成为数量上无限的、以事件的特殊视界而彼此隔离开来的区域,其中的每一个区域实质上就是一个独立的宇宙,它们在暴胀后都超过我们可观测宇宙的部分,这些假设的宇宙可能是在维数不同的空间中演化的,和“我们的宇宙”之间没有相互作用;其二,在宇宙暴胀时所形成的这些宇宙中,基本粒子的基本性质与行为规律,真空的能量大小,非紧致性维的数目,都是极不相同的,这就使得物质世界的质的多样性,比经典相对论宇宙学所设想的要丰富得多。

暴胀宇宙论表明了宇宙的目前状态可以从许多的完全不同的初始组态发展而来,同时,它也表明了我们所居住的这部分宇宙,其初始条件并不需要经过精心的选择。这样,如果人们愿意的话,就可以用人择原理来解释为什么宇宙看起来是现在这个样子。

④量子力学的“相关态”表述——“多宇宙诠释”:存在着无限多个宇宙,它们由给定的宇宙分裂而来。

量子力学的“相关态”(relative state),亦译“相对态”,这一表述最初是1957年美国普林斯顿大学的博士生H·埃弗雷特将量子力学应用于整体宇宙时所提出来的(75)。之后,经他的导师J·A·惠勒和北卡罗来纳大学的B·S·德威特、N·格拉汉等人的完善与推广,发展成为现代量子理论的一种新形式,简称EWG理论(76)。

在“相关态”表述中,波动力学是一个完备的理论,既能描述每一孤立系统,又能描述每一个受观察的系统,它把观察者看作是孤立系统中与其他子系统相互作用着的一个物理系统;测量只是整个系统不同部分之间的相互作用,而波函数预言的是系统的一部分观测另一部分时所“见”到的东西。因此,在这一量子力学的理论中,不存在波函数的塌缩,而仅仅是根据薛定谔方程描述的整个系统的平滑演化。当H·埃弗雷特模拟测量过程时,他便得到了这样一个惊人的发现:由于相互作用,起初由归一化矢量|ψ0枛描述的“世界”会分裂成许多同样真实的“世界”,它们之中的每一个都对应于叠加|ψ枛的一个确定的组分;因此,在每一个单独的“世界”中,一次测量只给出一个结果,并且一般说来各个“世界”的结果各不相同;在所有这些叠加组分中,只有一个对应着我们的宏观现实世界,代表着我们这个世界上实在发生着的各个宏观现象。

量子力学的“多宇宙诠释”无疑是广义相对论量子化的颇有成效的构架。它揭示了广义相对论宇宙系统的量子化的含义。说明各种可能的量子世界实际上都是存在的,相互平行共存的;并且,有多少量子选择,就有多少宇宙,因而在无穷的平行世界中,一切可能的物质和能量的排列都会发生。

上述理论自然科学有关领域所确立的“多宇宙论”表明,“多宇宙论”是以“我们的宇宙”的观测事实为依据,应用严密的理论工具,进行分析推理所得出的科学假说。这种由现代精密的自然科学研究所获得的认识,显然要比以往所有思想家的猜测、思辨的论断要精确、生动、具体和丰富得多。

3.“多宇宙论”的哲学意义

“多宇宙论”为人们描绘了一幅包括“我们的宇宙”在内诸多宇宙的科学图景,不仅涉及一与多、部分与整体、有限与无限、可能与现实等哲学范畴,丰富了哲学的宇宙概念,而且还激发了人能否认识“我们的宇宙”之外的其他宇宙,以及人类在宇宙中处于怎样的地位等问题的哲思(77)。这里,我们着重阐明下述几点。

①“多宇宙论”与“宇宙惟一原理”互补,共同构成了对宇宙概念的全面理解。

从一般的意义上来说,宇宙是标志物质世界的哲学范畴。这一规定是对各种具体的、感性地存在着的宇宙形态的共同本质的抽象和概括,把它作为宇宙概念的规定,它就是宇宙的抽象概念。但是哲学宇宙概念所反映的是无限多样、永恒发展的物质世界;宇宙作为物质世界,它是不能离开各种具体的宇宙形态而独立存在着的,它是所有宇宙形态的总和并存在于各种宇宙形态之中。宇宙这一概念,它既是抽象的,又是具体的,是个别与一般、一与多的对立的统一。

然而,不少人在理解宇宙概念时,往往只是停留在它的抽象概念上。有些宇宙学家认为,我们的宇宙是惟一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空间的哪一点爆炸,而是整个宇宙自身的爆炸。宇宙是包括“全部万事万物”的自然体系,是包罗万象的最终整体。由于这种观点承认一个无所不包的宇宙,即在“一与多”这个古老的哲学难题的解决中只是主张“一”,因此人们把这种观点称作“宇宙惟一原理”。这种对宇宙的理解显然是不充分的。因为:第一,我们的宇宙不是惟一的宇宙而是某种更大的物质体系的一部分,大爆炸不是整个宇宙自身的爆炸而是那个更大物质体系的一部分的爆炸。第二,无所不包的宇宙,只能由许许多多具体的有限宇宙构成;离开了有限的宇宙形态,是无法构成无所不包的宇宙的。此外,抽象的无所不包的宇宙概念,对于存在着的多种多样的宇宙形态的具体特性,也不能作出任何回答,并且这种对宇宙的看法也是与作为自然科学的宇宙学相排斥的,人们不禁要问:倘若一提“宇宙”就必然是惟一的无所不包的宇宙,那么以可观测的宇宙为研究对象的宇宙学还有什么存在的余地呢?

恰恰在这个方面,“多宇宙论”可以看作是“宇宙惟一原理”的一种必要的补充。因为“多宇宙论”确认宇宙形态的多样性,认为除了我们生活其中的宇宙(总星系)之外,还存在着无限多的宇宙,它们都是物理系统,具有各种各样的属性,有的像“我们的宇宙”,有的根本不像“我们的宇宙”。“多宇宙论”向我们提供了无限宇宙的许多具体而生动的内容,因而极大地丰富了哲学的宇宙概念。它与“宇宙惟一原理”互相补充,共同构成了对宇宙概念的全面理解。

②“多宇宙论”确认在我们的总星系之上还有更广大的物质层次,丰富了物质层次无限性的思想。

20世纪以来,由于新的实验技术与巨大而精密的观测工具的运用,人的“视野”在微观方面已经从大于10-8厘米的原子集团深入到小于10-13厘米的基本粒子层次,在宇观方面已经从直径10万光年的银河系扩展到200亿光年的大尺度的总星系。宇宙的科学图景被认为是由许多星系团的构成物——超星系(数千万光年至上亿光年)的总和,而总星系是用现代观察手段可以达到的最大的物质系统。

但是,人类对宇宙的认识从地球扩大到太阳系,从太阳系扩大到银河系,再从银河系扩大到总星系,这种扩大是没有止境的。总星系之外的各种区域现在观测不到,决不意味着它们不存在。这是由于观测手段和方法的不完善或者原则上是由于这些区域处在观察视界之外,因而从它们那里发出的光信号不能达到我们这颗星球上。

“多宇宙论”突破了“我们的宇宙”——总星系的范畴,确认在总星系之外还存在着其他具有众多属性的独立的总星系,亦即表明了在我们这个总星系之上还有更广大的物质层次。值得一提的是,已有学者把与我们的总星系同类的天体系统叫做“超世界”,而把由许多物理上不同的天文“超世界”的总和(包括“我们的宇宙”在内)取名为“超宇宙”,并由此提出了宇宙学的知识系统能否在逻辑上重建这些假定的“超世界”共同的规律,即所谓“超宇宙”的统一问题(78)。事实上,只要承认相对论宇宙学并非是网罗一切的普遍框架,就应当估计到随着科学实践跨入更深的物质层次和更广大的时空范围,还会有新的理论取代它。宇宙学的研究对象的不断扩大,反映了人类思维对有限认识的超越,而认识的这种超越,是现实的宇宙无限性的反映。无限是对有限的超越,对自然界物质层次无限性的肯定是通过否定它的对立面——宇宙有限论来实现的。

③“多宇宙论”确认在宇宙的其他天体上也存在智慧生物,为地外文明的探索提供了思想出发点。

20世纪60年代以来,随着一架架巨型射电望远镜的转动,宇宙飞船的频频发射和各种空间技术的发展,人类开展了寻觅宇宙知音的活动。其思想出发点便是科学家对于可居住世界多元性的信念。他们相信,只要有适当条件,在宇宙中的某个地方必然会孵育出生命并逐渐发展到高级阶段,直至产生文明社会。美国天文学家F·D·德雷克基于对地球上产生生命的条件的考察以及人类所赋予的智慧与技术的特征的分析,提出了如下的一个公式,即著名的“德雷克公式”,用以计算银河系内有多少个具有同我们通讯的技术和文明:

N=nP1·P2·P3·P4·L。

式中,n是银河系中恒星的总数,P1是恒星具有行星系的概率,P2是行星上产生生命的概率,P 3是行星上产生的生命在演化过程中变成智慧生命的概率,P4是智慧生命具有通讯技术和通讯动机的概率,L是尝试通讯的文明的平均估计寿命(79)。

有意思的是,F·D·德雷克还运用上述公式估算出我们这个银河系中可能有104个具有通讯文明的行星(80),而哲学家E·拉兹洛则估计银河系中可能存在100亿个生物圈(81)。

1960年,美国实施的“奥兹玛工程”探测鲸鱼座τ和波江座ε两个靠近的恒星和其他600颗太阳型恒星,似有几个出现无法解释的异常信号。1974年,设置在波多黎各的阿雷西博305米口径射电望远镜对M13球状星团的几十万颗恒星定向发射了三分钟的电报,传送了1 679个信号,向“外星人”呼唤。1977年,美国人在发射的“先驱者10号”和“先驱者11号”宇宙飞船上放置了一块金属饰板,它描绘了我们地球的情况,包括地球在银河系中的位置以及人类的模样。之后,又发射“旅行者1号”和“旅行者2号”宇宙飞船,携带了“地球之音”的人类信息,其中包括有150幅照片和图表,54种语言的问候语,35种自然音响,27种古典和现代音乐。1982年,第18届国际天文学联合会正式成立地外文明专业部。1992年,美国国家航空和宇航局着手进行了一项为期10年、投资1亿美元、寻找智慧生命的更为宏大规模的科研工程。

虽然人们已经做出的努力至今尚未带来肯定的结果,但是它们也没有从反面证明在宇宙其他任何地方不可能有智慧生物。只要搜寻活动在继续进行,人们就可以设想有这种可能性,并且相信会有这么一天,我们最终同“外星人”取得了联系。人们认识到:“同外星人或外空间人若能取得联系,则不仅在物质上,而且在哲理上和精神上都会对我们的生活产生深远的影响。”(82)

④人类在宇宙中处于怎样的地位?

人类是否是宇宙的中心?自古以来一直有争论。首先是亚里士多德-托勒密地心说,构造了一个以地球为中心的宇宙。接着是一神教,特别是基督教义在这个图景上加上了人为中心论的因素,认为上帝创造了地球,安排人类居住在宇宙的中心,又创造了日月星辰围绕地球旋转。但是,16世纪N·哥白尼提出了日心说,指出地球是围绕太阳旋转的行星,人类并不处于宇宙中心。以后又发现太阳并不是银河系的中心,而是离银河系中心约3万光年的一颗普通恒星。1924年E·P·哈勃对河外星系的发现,又将人类生存其中的银河系降为一个普通星系。而现在的“多宇宙”的概念走得更远,又将人类生存其中的“我们的宇宙”降为一个普通的小宇宙。它最终把人类驱逐出了宇宙中心的位置。这就提出一个问题:人类究竟在宇宙中处于怎样的地位?

一种观点认为,现代“多宇宙论”表明“有关我们在宇宙中所占地位的独特性的观念都证明是没有根据的”。“如果总星系并不是包罗万象的体系,而只是许多这类体系之一,那么我们人类(其实其他的人类也一样)在宇宙中的地位原来是更加微不足道的。”(83)另一种观点认为,“多宇宙论”推翻了那种认为“整个宇宙围绕着人旋转”的人类中心论,“更多地得出了人类宇宙论的思想。人类宇宙论的出发点是:把人理解为宇宙的有机的积极的部分,其中包括它可能有的生命形式、理性和人道精神的形式。”(84)还有一种观点认为:“人类中心论不仅有它的过去,而且有它的将来。”(85)“现代社会实践的人类中心论旨在人成为认识和行动的主体和客体,开发地球和人实际能够达到的宇宙部分的自然界,以便发展自己的创造力和科学技术的可能性,保证人类社会和自然界和谐发展的条件。”(86)

上述讨论涉及了人类中心论的概念。实际上,人类中心论不只是指主张人类在宇宙中是惟一的、处于宇宙中心的观念,而且还在“人是一切事物的尺度”和根据人类价值及经验解释或评价世界的意义上使用。从这些意义上,我们可以说,多宇宙论的确立以及建立在可居住世界多元性信念之上对于地外文明的探索,将迫使人们最终摒弃人类中心论。人类中心论一步步被否定,在现代宇宙学中人类所居住的地球、太阳系和银河系,不占有任何特殊地位;但人毕竟是认识宇宙的主体,研究宇宙间的一切演化过程时也必须把人的能够出现和存在考虑在内。我们人类的存在是宇宙十分短暂的一瞬间,但是我们在发展中认识了宇宙,也认识了自己。人认识到的宇宙部分越是扩大,似乎人越变得渺小,但实际上这标志着人的认识能力越来越伟大。从宇宙发展中产生出来的人对宇宙的无限深化的认识过程,就是人和宇宙不断实现统一的历史。“多宇宙论”对于宇宙无限性的揭示,并未使人类在宇宙中的地位变得微不足道,也没有伤害作为宇宙主体的人的自尊心。美国著名科学史家G·萨顿所表述的这样一段话也许是最恰当不过的了:“科学家的努力所揭示出来的宇宙的那种最难以想象的无限性,不仅在纯物质方面没有使人变得渺小些,反而给人的生命和思想以一种更深邃的意义。随着我们对世界的理解逐渐深入,我们也就更热心地去欣赏我们同世界的关系。”(87)

【注释】

(1)N·维纳:《控制论》,科学出版社1963年版,第65页。

(2)N·维纳:《控制论》,科学出版社1963年版,第11页。

(3)“序参量”是著名物理学家L·D·朗道在研究平衡相变(如物态相变、铁磁相变等)时首先提出来的。协同学创始人哈肯把“序参量”概念引入自组织过程,认为子系统的合作形成序参量,而序参量又支配系统大量子系统的行为,从而主宰着演化的进程和结局。

(4)W·海森堡:《严密自然科学基础近年来的变化》,上海译文出版社1978年版,第201页。

(5)转引自丁达夫:“论生物学与物理学的统一”,《自然辩证法通讯》1984年第5期,第4页。

(6)William Thomson.Proceedings of the Royal Society of Edinburgh,Vol.8,1874,p.325.

(7)许良英、赵中立、张宣三编译:《爱因斯坦文集》第3卷,商务印书馆1979年版,第507页。

(8)S·W·霍金:《时间的简明历史》,清华大学出版社1990年版,第124页。

(9)埃里克·詹奇:《自组织的宇宙观》,中国社会科学出版社1992年版,第15页。

(10)转引自O·科斯塔·德·博勒加尔:“关于热力学和宇宙中的时间不对称性的讨论”,《外国自然科学哲学摘译》第1期,上海人民出版社1976年版,第84页。

(11)许良英、赵中立、张宣三编译:《爱因斯坦文集》第3卷,商务印书馆1979年版,第498页。

(12)许良英、范岱年编译:《爱因斯坦文集》第1卷,商务印书馆1976年版,第483页。

(13)D·玻姆:《现代物理学中的因果性和机遇》,商务印书馆1965年版,第188页。

(14)G·尼科里斯、I·普里戈金:《探索复杂性》,四川教育出版社1986年版,第Ⅴ页。

(15)转引自H·莫洛维茨:“作为一门宇宙科学的生物学”,《外国自然科学摘译》,上海人民出版社1974年第1期,第21页。

(16)W.Thomson.Mathematical and Physical Papers,1982,1,p.513.

(17)R.Clausius.Annalen der Physik and Chemie,Band CXXV,1865,7,p.399.

(18)N·维纳:《人有人的用处——控制论和社会》,商务印书馆1978年版,第4页。(https://www.xing528.com)

(19)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第629页。

(20)同上书,第378页。

(21)J.C.Maxwell.The Theory of Heat.Longmans,Green & Co,London 1908,p.153.

(22)转引自殷登祥、卞毓麟主编:《当代国外天文学》,知识出版社1991年版,第33页。

(23)“负熵”的含义,是指熵的变化量是负的,即相当于给系统加入了一个负的熵变化量。

(24)W·艾伦伯格:“麦克斯韦妖”,《科学的美国人》1967年217卷,第5期。

(25)E·薛定谔:《生命是什么》,上海译文出版社1973年版,第78页。

(26)H.Haken.Synergetics,An Introduction : Nonequilibrium Phase Transition and Self‐organization in Physics,Chemistry,and Biology.Berlin & New York :Springer‐Verlag,1983.p.191.

(27)H.Haken.Information and self‐organization : A Macroscpic A pporach to Complex Systems.Berlin & New York :Springer‐Verlag,1988.p.11.

(28)伊曼努尔·康德:《宇宙发展史概论》,上海译文出版社2001年版,第8页。

(29)同上书,第9页。

(30)黑格尔:《小逻辑》,商务印书馆1980年版,第319页。

(31)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第574~575页。

(32)G·尼科里斯、I·普里戈金:《非平衡系统的自组织》,科学出版社1986年版,第3页。

(33)湛垦华、沈小峰等编:《普里戈金与耗散结构理论》,陕西科学技术出版社1982年版,第156页。

(34)伊·普里戈金、伊·斯唐热:《从混沌到有序——人与自然的新对话》,上海译文出版社2005年版,第178页。

(35)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第378页。

(36)T·H·赫胥黎:《进化论与伦理学》,科学出版社1973年版,第35页。

(37)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第357页。

(38)《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第179页。

(39)E·拉兹洛:“文化与价值”,《哲学译丛》1980年第1期,第22页。

(40)亚里士多德:《物理学》,商务印书馆1982年版,第78页。

(41)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第378页。

(42)同上书,第379页。

(43)同上书,第628页。

(44)同上书,第376页。

(45)《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第379页。

(46)同上书,第378页。

(47)同上书,第377页。

(48)同上书,第379页。

(49)1937年,瑞士天文学家F·兹威基最先从星系运动的分析中发现了“暗物质”的存在,指出在星系团中看得见的星系不到总质量的1/300,而99%以上的物质是看不见的。但是,许多人并不相信。直到1978年,通过测量物体围绕星系转动的速度才出现了一个令人信服的证据。像依据地球绕太阳运行的速度和地球与太阳的距离,就可以测出太阳的总质量一样,根据星体围绕星系运动的速度和该星体距离星系的中心的距离,就可以计算出星系的总质量。这样计算的结果发现,星系的总质量远大于星系中可见物质的质量之和。因此,结论只能是:星系中存在着大量不发光的“暗物质”。

(50)A.Friedmann.Pyhs,1922.Bd.10,p.377~386.

(51)S·温伯格:《引力论和宇宙论》,科学出版社1980年版,第698页。

(52)埃里克·詹奇:《自组织的宇宙观》,中国社会科学出版社1992年版,第89页。

(53)何祚庥:“论所谓‘物理的第一推动’”,《科学》(上海)1987年第2期,第102页。

(54)J.R.Vacca.The Worlds 20 Greatest Unsolved Problems.Prentice Hall,2005.

(55)W·F·拜纳姆、E·J·布朗、罗伊·波特编著:《科学史词典》,湖北科学技术出版社1988年版,第526页。

(56)A·图尔苏诺夫:“难分难解的宇宙的结——现代宇宙学的哲学前景”,《哲学译丛》1989年第4期,第47页。

(57)《古希腊罗马哲学》,三联书店1957年版,第99页。

(58)莫蒂默·艾德勒等编:《西方思想宝库》,吉林人民出版社1985年,第1480页。

(59)T·卢克莱修:《物性论》,商务印书馆1981年版,第123页。

(60)Quart J.Roy.Astr.Sco.,22,133,1981.

(61)伊曼努尔·康德:《宇宙发展史概论》,上海译文出版社2001年版,第81页。

(62)同上书,第128页。

(63)同上书,第132页。

(64)莱布尼茨:“单子论”,载《西方哲学原著选读》,商务印书馆1982年版,第486页。

(65)黑格尔:《哲学史讲演录》第4卷,商务印书馆1978年版,第177页。

(66)亨利·柏格森:《创造进化论》,商务印书馆2004年版,第201页。

(67)殷登祥编译:《当代国外天文学哲学》,知识出版社1991年版,第261页。

(68)B·A·阿姆巴楚米扬、B·B·卡秋金斯:“现代天文学革命和世界观问题”,载《天文学和哲学》,中国社会科学出版社1984年版,第179页。

(69)P·A·M·狄拉克:《物理学的方向》,科学出版社1981年版,第74页。

(70)R.H.Dicke.Nature,192,440,1961.B.

(71)Prac B.Carter.Large Number Coincidences and Anthropic Principle in Cosmology,in M.S.Longair,Conf rontation of Cosmological Theories with Observation.Reide.1974.

(72)A.H.Cuth.Phys.Rev.,D23,347,1981.

(73)A.D.Linde.Phys.Lett.,108B,389,1982;A.Albrecht and P.J.Steinhardt.Phys.Rev,Lett.,48,1220,1982.

(74)Ibid.,128B,177,1983.

(75)H.Everett.Relative State Formulation of Quantum Mechanics.Rev.Mod.Phys.,1957(29),p.454.

(76)B.S.Dewitt and N.Grahan (eds).The Mang‐words Interpret of Quantum Mechanics.Princeton University press,1973,p.15.

(77)陈其荣:“多宇宙论及其哲学意蕴”,《科学技术哲学》(中国人民大学书报资料中心)2003年第3期,第18~24页。

(78)A·图尔苏诺夫:“难分难解的宇宙的结——现代宇宙学的哲学前景”,《哲学译丛》1989年第4期,第48页。

(79)E·拉兹洛:《进化——广义综合理论》,社会科学文献出版社1988年版,第68页。

(80)弗兰克·D·德雷克:“如何与宇宙中的智慧生物进行联系”,载《科学与世界二十大怪谜》,宝文堂书店1990年版,第398页。

(81)E·拉兹洛:《进化——广义综合理论》,社会科学文献出版社1988年版,第122页。

(82)C·帕纳蒂:《突破》,知识出版社1983年版,第310页。

(83)B·A·阿姆巴楚米扬、B·B·卡秋金斯:“现代天文学革命和世界观问题”,载中国自然辩证法研究会天文学专业组编:《天文学和哲学》,中国社会科学出版社1984年版,第181页。

(84)U·T·弗罗洛夫:《“超人”与“新人”——人的未来展望》,社会科学文献出版社1989年版,第349~350页。

(85)Ю·А·什科连科:《哲学、生态学、宇航学》,辽宁人民出版社1988年版,第50页。

(86)同上书,第47页。

(87)G·萨顿:《科学史和新人文主义》,华夏出版社1989年版,第49页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。