2.1.2 基于“过程”的翻译研究成果及其对翻译心理研究的启示

1.国内的相关研究

与口译研究及其成果明显不同的是,我国的翻译主体研究(这里主要指有关笔译心理过程的研究)近十年来已取得一定的成果,尽管这些成果尚无法与翻译客体研究(即译品研究)媲美,但是它们却预示了未来翻译研究的新趋向。

长期以来,翻译理论和翻译研究者大都将兴趣集中在对翻译产品(译品或译作)的描写、解释和争论上。近年来,随着西方人文科学理论流派的引进和国外翻译理论研究的深入,我国的翻译理论研究正朝着科学化、多元化的方向发展。对翻译实践主体——译者的翻译过程尤其是译者翻译心理的研究,已引起翻译理论界的关注。我国学者开始认识到,译者是翻译活动的实践者,是把源语文本转换成译语文本的“工作母机”,“是把产生于一地、一民族、一种文化土壤中的原文移植到另一地、另一民族、另一文化土壤中的园艺师,是原文与译文读者之间不可或缺的桥梁”(蒋素华,1998;武景全,1999;蒋显文、贺显斌,2000)。翻译理论要谋发展,就必须研究翻译过程,因为先有翻译过程,后有翻译产品。只有实现对翻译过程的理解,译者才有望提高翻译技能。

无论是口译还是笔译,其实质都是心理的、认知的。双语转换的过程就是认知思维发生的过程,因此,翻译研究不应脱离认知心理学和认知语言学等学科的理论基础。早在20世纪30年代,林语堂先生就曾指出:“翻译上的问题,仍不外乎译者的心理及所译的文字的两样关系,所以翻译的问题,就可以说是语言文字及心理的问题。”汤成雄(1994)也曾大胆地提出:“翻译不但是语言活动,而且是心理活动。联系翻译转换过程研究心理机制是翻译学的一项重要任务”(另见杨自俭、刘学云,1994)。总之,翻译研究的认知取向及翻译心理研究已得到越来越多学者的关注和探索(蔡毅,1985;董史良,1988;Lorscher,1991;杨武能,1994;鲍刚,1999;Danks,et al.,1997;Lee-Jahnke,2005等)。这一现象不仅反映了翻译研究者对传统重“客体”(译品)轻“主体”(译者)研究思路的反思,而且也说明了翻译的跨学科研究为我们注入了新的血液,并为翻译学学科理论建设开辟了新的广阔空间。

翻译作为人类一项复杂的认知实践活动已有数千年的历史,然而具有理论驱动和实验取向的口笔译研究以及相关标志性研究成果的获得却是近三十年的事(Kade & Cartellieri,1971;Paneth,1957;van Hoof,1962;转引Danks et.1997:177;Bell 1991)。较之国外翻译心理学研究,我国翻译心理学研究的起步更晚,且研究成果较为分散。这些研究及成果大致可归纳为以下四种类型:

(1)翻译主体的思维活动、过程及模式研究

国内学者从不同角度对有关翻译主体的思维活动、过程和模式进行了理论探讨。其中有基于符号学和语义学对翻译的形象思维过程进行的跨学科研究(徐莉娜,2004);有从总体上探讨思维活动的三个主要方面(逻辑思维、形象思维和灵感思维)与翻译之关系的研究,或者把翻译过程看做是译者的特殊思维活动过程并提出翻译活动在理解和表达的任何阶段总是与翻译主体的抽象、形象思维能力密切联系的关联研究(肖辉,2001a,2001b);还有以国外话语宏观结构理论和翻译逻辑素思想为理论取向、旨在建立翻译语篇解构与重构之过程框架的思维模式研究(王军,2001)。这类研究的一个共同特点可归纳为:翻译是一种特殊的思维活动,它以一定的结构模式和活动形式体现在现实的翻译行为之中,并对翻译活动和效果产生制约和影响。

(2)翻译过程及其认知心理模式研究

我国学者对翻译过程及其认知心理模式的研究已表现出逐渐增长的兴趣和关注,而从现有的重要相关成果来看,他们的研究尚处在对国外现有翻译“过程”理论及认知心理模式研究成果的介绍、解读、评析和借鉴阶段。其中有基于认知科学和心理学理论对奈达、霍姆斯、贝尔等较有影响的翻译过程模式所进行的探讨性研究,以期发掘双语转换的思维规律(肖辉、张柏然,2001);也有就国外某一个著名的翻译心理过程模式(如贝尔过程模式)所进行的解读性、评析性研究(吴义诚,2000;蒋显文、贺显斌,2000);有围绕国外翻译过程研究及相关研究方法所进行的综述性研究,这类研究旨在介绍国外学者翻译过程研究所采用的、以期获得翻译过程中思维活动的数据的心理语言学方法(蒋素华,1998)。此外,还有基于认知心理取向且通过借鉴现有翻译过程模式来探索翻译心理过程和尝试构建翻译过程模型的研究(赵娟,2004)。

(3)翻译过程的心理因素、心理现象研究

在对翻译过程进行研究时,学者们越来越清楚地意识到心理因素、心理现象等与翻译过程的密切联系。为此,学者们从各自偏爱的角度对翻译过程中的心理因素和心理现象展开了研究。其中有人指出以往翻译心理研究的局限性(例如还停留在对译者翻译思想动机或工作心理的研究上),并因此开始了(自认为)不同于一般译者且表现为“报国图强、自娱、娱人及实现自我”心理特征的“译家”翻译创作心理的专门研究(张兴旺,2003)。另有学者指出翻译过程中译者心理因素具有干扰作用,为此借助认知框架及其基本理论开展了创造性翻译中的心理活动和心理表征的描述性研究(丁树德、李旭,2002)。还有学者由于意识到了翻译理解有别于一般语言理解的特殊性,开始了翻译理解的必经心理路程(即感觉、知觉、思维等)的心理探析(傅敬民,2002)。此外,还有学者从事“翻译变形”的心理因素的研究,提出任何语言的变形都是译者“运思”的结果,而运思离不开译者的心理活动,研究因此得出结论:翻译变形是译者运思过程中心理的变形(毛忠明,2002)。除了上述描述性的理论研究外,还有学者(陈卓铭等,1996)采用调查统计的方法展开对普通话—粤语双语使用及翻译心理的实证研究,以期揭示两种语言翻译经多种转换形式所产生的特殊心理现象及人类书面语对认知心理的潜在作用和影响。

(4)翻译理论的认知心理学研究

国内学者已逐渐意识到翻译及翻译理论的跨学科研究的重要性,并感觉到“认知心理学里有许多现存理论、观点同样会对翻译,尤其是翻译理论产生积极影响。翻译既涉及译者心理,又涉及言语行为,从而为发展翻译理论或翻译学提供一个新的理性认识角度和选择。……翻译学或翻译理论的重大意义之一就是能对译者翻译过程的心理活动、言语行为作出描述……”(李平,1999)认知心理学取向的翻译理论研究试图从信息加工角度研究翻译的认知心理过程(包括知觉、表象、注意、记忆、概念、推理、判断、问题解决等领域),并认为翻译的双语转换必然涉及译者的上述种种心理领域。因此有学者尝试从认知心理学的视角来研究翻译过程中涉及最多的、最可能被译界关注的知觉、表象、概念、推理和问题解决等认知领域。还有学者从翻译研究的认知取向出发,对国外著名学者的翻译心理过程模式进行解读和分析(吴义诚,1993)并结合模式对翻译研究的认知取向展开宏观性的探讨研究(吴义诚,2000)。另还有学者借助认知心理学理论和概念对国外著名学者的翻译心理过程模式及认知理念进行反思性研究,并在反思的基础上对过程模式及其理论思想提出七点修正,以期在修正现有翻译心理模式的基础上发展和完善翻译理论的认知心理学思想(刘绍龙,2007)。

2.国外的相关研究

与我国学者相比,国外学者有关翻译过程的认知心理学研究的标志性成果显得丰富多样,相关理论思想对我国翻译界乃至世界翻译同行的影响似乎也深远得多。在这里我们不宜将他们的有关成果一一列出,但为了使读者对基于认知心理学的翻译过程研究有一个大致的印象,我们拟重点介绍一部标志性的翻译理论著作(R.Bell 1991),和一部有关口笔译认知过程研究的论文集(J.Danks et.1997)。

1)贝尔的翻译过程模式

贝尔(Roger T.Bell)的《翻译与翻译过程:理论与实践》(1991)可被看做一部划时代且具深远影响的有关翻译和翻译过程研究的专著。在这本书里,贝尔依据心理语言学、认知心理学和人工智能的研究成果,结合语言学视角对翻译过程进行了深入浅出的研究,并试图对翻译过程模式展开科学、系统的描述。在书中的第二章,作者提出了翻译过程的模式化理念,并将所构建的翻译心理过程模式建立在认知心理学的信息加工理论之上。尤其值得注意的是,该模式对大脑的翻译信息处理过程的分析描述在译论界引起强烈反响。在第七章,作者从认知心理学的视角介绍和探讨了与翻译认知心理及其研究密切相关的信息处理、知识和记忆系统。显然,作者的翻译过程研究的认知心理学取向在上述两章得到充分的体现。我国从事翻译认知研究的学者对贝尔的翻译过程研究的理念和翻译过程模式都给予了高度的评价。例如:肖辉,张柏然(2001)认为与之前的翻译模式相比,贝尔模式在研究角度,与心理学的接轨和翻译教学三个方面具有优势。吴义诚(2000)认为贝尔模式的创新之处在于对译者进行双语转换时的思维过程作了说明,从而大大深化了我们对于翻译过程的认识。

除了贝尔之外,国外其他一些翻译研究学者,如Kade(1968),Nida(1969),Diller & Kornelius(1978),Honig & Kussmaul(1980)等都属于早期对翻译思维展开研究的学者,他们提出各自不同的翻译模式(详见蒋素华1998的有关图示),这些模式都意识到双语翻译的阶段性语言学特征,并在各自的模式里明示或暗示了源语文本与译语文本、源语接受者与译语发送者等的必要成分和作用,由此勾画出双语翻译的“阶段”特征和“功能”特征。由于这些模式采用的是静态、思辨式的描述方法,也未能解释双语翻译复杂的动态特征和心理过程(Lorscher,1991),其心理现实性因此受到质疑。所以这些早期对翻译模式的研究还远远说不上是对翻译过程的心理研究。

心理现实性是评价一个模式的重要标准。对一个模式的评价必须考虑以下几个问题:译者在双语转换过程中究竟发生了什么思维活动?哪些要素参与、制约了译者的语际“转换”的思维活动?这些要素的相互作用是什么?迄今为止,基于认知心理学的贝尔模式堪称双语翻译“过程”研究中较为理想的翻译心理学模式(有关该模式的评析,可参见本书7.2.3.2小节的内容)。与前人的相关翻译模式相比,贝尔的翻译流程模式在整体框架和内容等方面似乎详实很多,因此对开阔研究视野、升华研究思维有着不可低估的重要意义。然而,心理学、人工智能、脑神经学、语言学等学科的研究成果及双语转换的实践经历告诉我们,位于人类大脑黑箱的双语转换心理机制与信息处理的内在过程是极其复杂、隐蔽的,贝尔模式的心理现实性究竟有多大,尚待今后科学研究的验证。

美国科学家库恩认为,把科学看成一种研究范式应包括三项内容:1)对研究客体的一定的假设;2)基于这种假设而发展出一套特定的分析方法;3)由这种方法所决定的一批焦点课题(转引自吴义诚,2000)。贝尔正是基于这种科学的研究范式构建出翻译过程的若干假设,并把翻译过程置于信息处理的心理学范畴内且将其模式化。然而,贝尔模式仅仅描写了双语转换的思维流程或认知心理过程,换言之,对翻译的心理活动提出了特定的认知假设(即解决了科学研究范式的首项内容)。然而,如何发展一套特定的分析方法、决定一批相关课题仍是翻译主体研究(尤其是译者的心理过程研究)所面临的问题。但是,贝尔模式确实引发了我们对翻译主体研究相关问题或课题的思考,这些问题或课题是:

1.译者在源语解码和目的语编码时是否享有共同的动态心理机制?

2.译者在源语解码和目的语编码时是否运用相同的认知心理策略?

3.贝尔翻译模式与双语口译过程的动态心理机制和策略是否匹配?

4.主体翻译心理与翻译行为、翻译效果等客体因素存在何种关系?

5.外汉翻译与汉外翻译是否共享一个心理机制并经历相同的心理过程?

6.制约译者翻译心理的因素有哪些?如何培养健康、高效的翻译心理?

20世纪90年代初诞生了贝尔的著名研究成果:Translation and Translating:Theory and Practice。而在时隔六年的1997年,一批从事翻译认知过程研究的国外学者又为世人展示了一批可喜的研究成果,这就是结集出版的论著:Cognitive Processes in Translation and Interpreting(J.Danks,et al.,1997)(《口笔译的认知过程》)。

该专集一共收录了12篇从不同角度涉猎翻译认知问题的研究论文,我们按领域的不同将它们分为口译、笔译、口笔译混合、翻译理论四大类。其中,口译论文3篇,笔译论文6篇,口笔译混合论文2篇,翻译理论论文1篇。显然,该专集所选用有关笔译的认知研究论文占据半壁江山。下面我们按类依次介绍这四个翻译认知领域的研究成果。

2)口译过程的认知研究

《口笔译的认知过程》所收集的三篇有关口译的认知研究论文主要集中在对同声传译心理过程的认知研究方面,他们由著名的口译研究专家Barbara Moser-Mercer,Daniel Gile和语言学家Brian MacWhinney撰写而成。

Moser-Mercer在其提交的Can Interpreting Research Meet the Challenge?(口译研究能迎接挑战吗?J.Danks et.1997:176~195)一文中指出,语言理解是一项复杂的任务,而双语和多语的信息处理则表现出更加复杂的两种(和更多)语言激活和抑制的过程。因此,研究者有必要解释言语加工过程中的上述现象(尤其是同声传译信息加工过程中的同步性),以及假设的构建和加工步骤的选择,为此,Moser-Mercer重点介绍了六个有关同声传译过程或与同传过程相关的过程模式(Process Models),并将这六个子模式分成两大类:Full-Process Models(全过程模式)和Partial-Process Models(分过程模式)。“全过程模式”包括以下四个子模式:1.Model of the simultaneous interpreting process(adapted from Gerver,1976);2.An information processing model of the interpreting process(by Moser,based on Massaro,1975);3.System for spoken language translation(Kitano,1993);4.Spoken language translation process(Kitano,1993)。“分过程模式”包括以下两个有关记忆和词汇检索的子模式:5.A general model of memory during simultaneous interpretation(Darò & Fabbro,1994);6.Lexical choice module(Wahlster,1993)。

Moser-Mercer试图通过对上述六个相关模式的描述,说明未来相关探讨的可能性和制约口译过程研究之跨学科交流的因素。Moser-Mercer强调指出:一个强有力的口译过程模式必须涵盖较宽的方面,即能反映复杂、限时且涉及高度认知过程的多重加工(multitasking)的同传环境(A powerful model of the interpreting process must be broad enough to include aspects that reflect the complex,time-constrained multitasking environment of simultaneous interpreting that involves a high degree of cognitive processing)。这一环境以复杂、动态的信息加工和限时的多重任务为特征,它需要一种特殊形式的技能,这种技能涉及广泛的学科知识和高效的策略,尤其是限时的同声传译得以实施和完成的“问题解决”策略(efficient problem-solving strategies)。这些策略包括理解策略(comprehension strategies)、计划策略(planning strategies)、输出监控策略(output-monitoring strategies)和工作量管理策略(workload management strategies)。有鉴于此,Moser-Mercer呼吁口译研究应与自然语言加工、人工智能、普通心理学、心理语言学等认知科学联手合作。唯有如此,口译研究才有望迎接未来的挑战。显而易见,Moser-Mercer的口译研究思想与认知心理学的理论思想不谋而合,是基于认知理念的“过程”研究的认同者和支持者。

另一位口译研究专家、著名的Effort Models的创建者Daniel Gile在其提交的Conference Interpreting as a Cognitive Management Problem一文中就同声传译、连续传译中的Effort Models、视译与文本同传、Effort Models的解释力、口译策略和技巧等的理论、实践和运用等方面的问题进行了全面的阐释和讨论(Danks,et al.,1997:196~214)。

Effort Model(用功模式)是20世纪80年代初Gile提出的关于口译认知过程的一套模式。这些模式试图解释口译的复杂活动中存在的固有困难,以“有助于选择和提出良好口译行为的策略和技巧”(Gile,1995a:159;转引Shuttleworth & Cowie(谭载喜2005,中译本),65)。根据Gile的观点,口译行为是由一些复杂操作(complex operations)组成的,这些“非自动化”操作都会占用大脑的一部分处理能力(Gile 1995a:161),或占用口译者的部分注意力。这些认知操作表现为口译过程的各个组成部分,而每一个部分都需获取大脑的部分处理能力或注意力。Gile杜撰“用功”一词正是想强调认知操作的“非自动化性”(non-automatic nature)或“非自发性”。这套模式最初用作口译学生的概念框架,因此其设计相对简单以便产生所需的解释力。Gile用功模式中发展最为完善的当属同声传译(Simultaneous Interpreting)的过程模式。按照他的观点,同声传译过程中的复杂操作经历了以下几个“用功”过程:1)“用功”聆听分析;2)“用功”生成言语;3)“用功”短期记忆;4)“用功”协调(即coordination effort)。这些过程可用下面的公式来表示:SI(同声传译)= L+P+M+C。其中,L表示the listening & analysis effort(听力/分析用功),P表示the production effort(言语生成用功),M表示the memory effort(记忆用功),C表示the coordination effort(协调用功)。如果各个“用功”成分或过程所需的处理能力总量超过大脑的可用处理能力,口译质量便会因此受到削弱。

Gile还认为他的用功模式和理念同样适用于其他类型的口译(甚至笔译)的用功过程。例如,Gile在其Conference Interpreting as a Cognitive Management Problem一文中把连续传译(Consecutive Interpreting)看成是一个“两阶段”的过程(two-phase process)(见Danks et.1997:201~203),即1)听力阶段(the listening phase)和2)重组阶段(the reformulation phase)。从加工能力(processing capacity)的角度来看,听力阶段是关键;而在生成阶段口译员不再因高密度连续言语而遭受加工容量超负的危险,而是可以自由分配加工能力。这意味着,当一次用功(one effort)试图完成的某项任务遇到困难时,其他用功(other efforts)所需完成的任务可被拖延而不致丢失信息。就听力阶段来说,三种用功(L,P,M)皆处在高度竞争的状态。其次,较之同声传译,记忆失败(memory failure)在连续传译中更为频繁,这是因为与记笔记用功(the note-taking effort)密切相关的加工能力需求(processing capacity requirements)在很大程度上受制于写笔记的时间。此外,连续传译中的加工能力需求又在很大程度上取决于译员作笔记的方式或技能,这一点有别于同声传译。

除了连续传译的用功过程外,Gile还列举视译与文本同传的类似用功过程。他认为,正常口译中的听力/分析用功在视译中则变成了阅读/分析用功(reading & analysis effort);言语产出用功(speech production effort)仍然保留,但不再有同声传译和连续传译中的记忆用功。文本同传(即译员手上拿着说话人正在朗读的稿子进行同声传译)在Gile看来就是一种同声传译和视译的不同程度的结合。

Gile所提出的加工能力(processing capacity)和用功模式(Effort Models)的概念是对翻译(尤其是同声传译)中的信息加工的认知过程或阶段性认知特征的高度抽象,其理论基础显然来自信息加工心理学的相关理念,其模式的“序列”特征(serial processing)及其心理现实性也因此得到突现,从而使模式具备了一定的可读性和解释力。Brian MacWhinney是我们要介绍的另一位从认知视角研究口译并以竞争模式(Competition Model)而驰名的心理语言学家。

1978年MacWhinney和他的同事(E.Bates等)开始对不同语言信息或线索在各自语言中的作用过程进行了大量的实证研究,经过几年的努力他们终于在1982年提出了一个句子理解的心理语言学模型(亦称句子加工的功能主义模型),即著名的竞争模式(Competition Model)。MacWhinney等人指出,竞争模型视语言加工为一系列语言形式之间的竞争,如:词汇、语音、句法等语言形式或语言线索之间的竞争,它反映了句子理解时的同时加工的多种语言线索进行相互竞争和聚合(compete and converge)的过程。竞争模式非常重视语言能力和语言表现,其目的在于了解人的语言行为,包括其语言理解、语言产生和语言发展。竞争模式的倡导者认为任何一种语言形式可对应多项功能,而任何一项语言功能也可由多种语言形式来实现,而学习者的任务就是找出目的语中形式与功能之间的匹配。来自环境外部的语言输入为学习者提供了语序、词汇、形态和语调等四个方面的线索,而每类线索对句子理解或信息加工是否有用则由可靠性、可获得性和竞争效度来决定。其中,可靠性是指输入线索在多大程度上使得形式与功能相匹配;可获得性则与输入线索在语言输入中出现的频率密切相关;而竞争效度即指在竞争过程中,某一输入线索是胜出还是退出。竞争模式试图通过对18种不同语言的句子理解的实验调查说明,不同语言的使用者用来确定形式与功能之间的关系时所需的特定线索存在明显的差异。例如说英语的人通常依据词序来确定英语句子的施事功能,而说意大利语的人却是根据动词的词形特征和名词的动物性线索来确定意语句子的施事,即完成目的语中的形式与功能之间的匹配。

MacWhinney在其Simultaneous Interpretation and the Competition Model(Danks et al.,1997:215~232)一文中考察了同声传译过程中句子理解加工的功能主义模型,并试图把同声传译视为检验心理语言学理论的重要依据。MacWhinney认为,同声传译的心理语言学理论的构建会有助于译者和教师更加系统地从事同传活动的能力需求(capacity demands)研究,而竞争模式能对这类研究提供有用的理论框架,这是因为该模式强调作为同传基础的深层概念结构(underlying conceptual structures)的重要作用,况且该模式直接涉及线索用法(cue usage)、迁移(transfer)和能力使用(capacity use)等诸方面,这些对理解同声传译又是至关重要的。

为了更好地了解竞争模式及其与同声传译的关系,MacWhinney阐释了竞争模式所信奉的四大理论:1)词汇功能主义(Lexical functionalism),2)联结主义(Connectionism),3)输入驱动性学习(Input-driven learning),4)能力(Capacity)。例如,竞争模式坚持功能分析的立场,认为交际功能决定并生成语言形式,它是语言发展、加工和进化的主要制约物。功能(Functions)是指构成语言用法之基础的交际意图或意义。在竞争模式中,每个词汇项目或句法结构可以被视为形式与功能的匹配。同声传译使用了更为复杂的语际匹配,这是因为两种语言的简单对应匹配通常会对口译带来不当的指导。其次,依据联结主义理论,大脑不应被视为类似线性加工的数字电脑;相反,它依靠的是一种强调联结模式和扩展激活的计算。有鉴于此,语言加工使用的便是一套共同、互联的心理结构(mental structures),这意味着A语至B语的大量语言形式的转换。就词汇加工而言,联结主义者认为B语词汇的最初所指便是紧密对应的A语词汇的全部概念结构。在我们看来,这暗示了口译双语词汇转换中的概念共享基础。再次,就输入驱动性学习而言,竞争模式认为,形式—功能匹配系统是与线索效度(cue validity)一致获得的。而线索效度与线索强度(cue strength,含任务频率、线索可用性和线索可靠性)、正负语据(positive & negative evidence,含错误驱动性学习Error-driven learning和成功驱动性学习Success-driven learning)密切相关。最后就加工能力(capacity)而言,竞争模式认为,口译者通常面临三种选择:1)如果正在构建的口译是恰当的,它则意味着有声输出的发生;2)如果是不完善或不完整的,且存在着予以改正的可用资源,口译员则应该将所构建的口译保留在记忆里并作进一步的努力;3)如果是不完善的,且无予以更正的可用资源,口译员只能生成译语,尽管这种情况并不多见。在同声传译中,口译员通常有必要减轻某种词汇制约,甚至省略某些材料,以便赶上在线加工的要求。(https://www.xing528.com)

由此可见,通过对功能、联结、输入和能力四个理论层面的作用和关系的阐述,竞争模式旨在强调:1)同声传译中基于共享概念或深层心理结构的形式与功能的匹配或投射,2)基于神经网络和外部输入线索的扩展激活和同步、即时加工,3)通过掌握各种语言线索的有效性和相对强度,实施语言转换中的语言线索的互动竞争和综合运用。

3)笔译过程的认知研究

有关笔译过程的认知研究,我们将分别总结、介绍六位学者的相关研究:K.Gommlich,J.Dancette,C.Séguinot,G.M.Shreve,D.C.Kiraly,J.H.Danks & J.Griffin(见Danks et al.,1997:57~175)。依据论文的顺序我们首先要介绍的是K.Gommlich(Danks et al.,1997:57~76)的翻译认知研究。

Gommlich在其名为Can Translators Learn Two Representational Perspectives?(《译者能够学得两套表征类型吗?》)一文中所关心和讨论的问题是:文本转换如何影响译员的翻译过程?是否存在改善源语文本至目的语文本协调转换行为的方法?显然,K.Gommlich试图通过对翻译行为相关问题的讨论,透视高级二语习得中预译阶段(pre-translation period)的认知加工过程(cognitive processing)。K.Gommlich的研究意图和研究结果说明了其所提问题的肯定性,即译者可以通过逐渐获得表征类型推断策略而学会两套不同的表征类型。表征类型是译者无法回避的,因为它影响任何翻译过程的三个主要阶段(即:源语文本的理解阶段、源语文本至目的语文本的转换阶段和目的语文本的生成阶段)。例如:在源语理解阶段,译者必须具备有助于他评价涉及假定文化语境参数的源语文本结构的背景知识或表征知识。表征类型的保持作为一种真正得体翻译的一项重要技能是可能发生的,保持的条件是译者B语中的表征类型的学得方式类似其A语学得的方式,于是,两种语言的表征类型的使用就会像一种语言共同存在的表征类型的使用一样。表征类型推断策略发生的主要先决条件是创造一种能将B语岛(L2 island)注入A语语言文化圈(language-culture circle)的学习过程,而A语至B语的具体表征类型的转换是一种有待成为自动化的技能。

Dancette(Danks et al.,1997:77~103)试图通过对一组翻译专业研究生的个案调查来描述发生于翻译理解中的认知活动并以此说明翻译文本理解的心理模式是如何为提供一个连贯且富于意义的文本表征(representation of the text)而获得构建。基于这一研究目标,Dancette所提出的实验假设是:译者通过文本理解的概念化过程(conceptualization)所创造的翻译心理模式包括三个与不同层面(文本、语言和概念)相联系的成分。为此,作者通过使用有声思维(think-aloud protocols,i.e.,TAPs)的研究方法对三个翻译硕士生进行个案调查,以期检验自己的假设或发现受试的更深层次的认知操作或加工(deeper-level cognitive operations)。具体而言,Dancette试图通过对三位受试翻译行为的比较来发现:翻译过程和翻译策略是否对语义准确度(semantic accuracy)产生影响。Dancette有关翻译策略的研究主要集中在字典的使用和非语言知识使用的差异比较上。其相关结果和主要发现是:

1.翻译中受试查找的字典次数与翻译质量并不相关,且字典使用的方法存在个别差异(这是一个值得研究的问题);

2.受试对翻译文本的分析程度和分析层面不尽相同,且理解是通过在语言层面和非语言层面建立文本不同项目之间的语义—概念联系来完成的;

3.最好的译者使用大量的回避策略(avoidance strategies),从而使得翻译活动持续进行并将翻译难题暂搁一旁(待翻译其他部分时再回头处理);

4.表达命题间逻辑联系的能力可以预示受试对文本的理解,且受试必须对文本进行语义、概念的深层次分析,同时还必须运用抽象推理并进行概念构建;

5.深层次理解似乎与受试表达性、创造性构建翻译变体(variations)的能力相关,且受试的翻译过程受制于文本、语言和概念三大层面的相互作用和相互影响。

Dancette的研究显然集中在受试对源语文本分析、理解的认知差异比较上,其中的部分发现也涉及翻译差异及其构建能力。在这里我们要介绍的是C.Séguinot(Danks et al.,1997:104~119)运用实证方法从事笔译认知差异的研究。

Séguinot认为,以往的翻译研究大多集中在专业翻译的规范(normative)或规定性(prescriptive)方面,而其本人的研究兴趣则放在:1)通过实证研究来检测现行有关翻译过程的论断,和2)比较现已获得的有关双语能力和双语交际的研究结果。根据其本人的研究结果,Séguinot坚持认为任何对翻译的解释都将涉及差异(variation),这是因为:1)不同文本要求不同的翻译方法;2)不同译者会用不同的方法翻译相同的文本;3)不同的双语能力,对翻译材料的不同熟悉度和对翻译任务的性质的不同理解都会导致翻译过程和翻译结果的差异。有鉴于此,变异性(variability)是指译者个体内部变异的潜在性,它意味着译者可能使用不同的路径和策略接触语言、解析语言和生成语言。Séguinot的实证研究发现:1)译者间存在技能水平的差异;2)存在处理特定文本、翻译语境和相关语用因素的经验差异;3)译者会在翻译中使用多种策略,甚至会在单句中有选择地使用它们以期应对记忆制约;4)储存于不同语言中的各种信息存在联结和激活路径。

Séguinot对翻译差异的研究主要集中在对翻译技能、翻译策略和翻译信息存储或检索的不同路径等方面,这些研究不同程度、不同范围地涉及翻译的认知心理过程,尤其是对翻译策略和与记忆密切相关的信息存储与检索的相关研究。其中,Séguinot对涉及翻译能力(translation competence)的“自然”与“建构”(Nature vs.Construct)二元概念的探讨(即先天的、非训练的能力(innate capacity)和通过后天培训获得的能力或技能水平)已成为其他学者重点研究的课题。例如G.Shreve在其Cognition and the Evolution of Translation Competence(Danks et al.,1997:120~136)一文中对翻译能力及其发展等问题进行了更为深入的定性研究和理论探索。

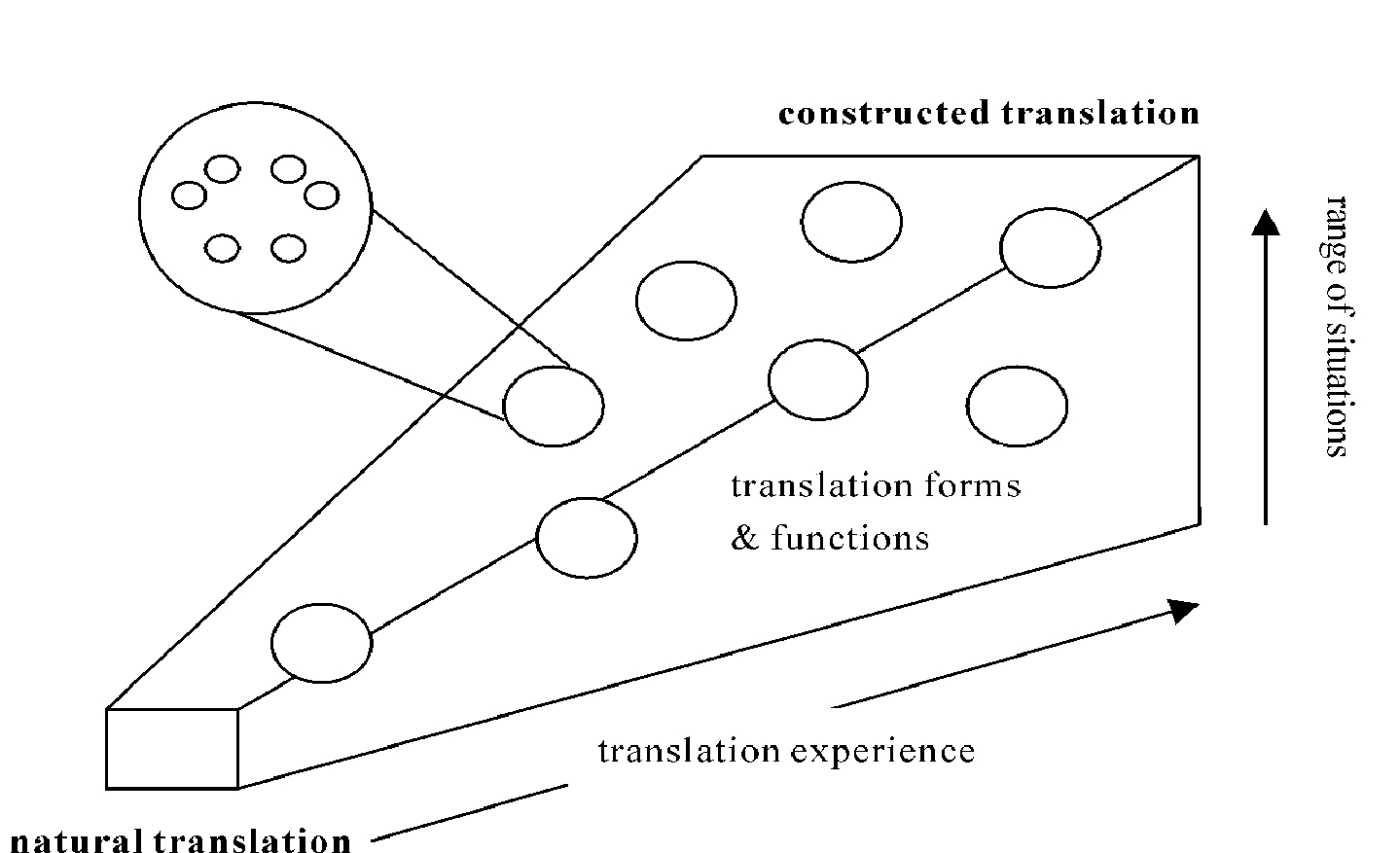

Shreve将翻译能力归入交际能力(communicative competence)之下,他认为翻译能力是一种特殊形式的交际能力(a specialized form of communicative competence),这种能力并不是均匀地分布于已顺应语言文化的社会成员中。尽管研究者们一致认为翻译能力并不是天生的技能,但是学者们对翻译能力的性质和范围的界定却存在较大的差异。鉴于此因,Shreve强调“建构”(constructed)和“自然”(natural)两种翻译(类型)或能力。建构翻译亦指所谓的专业翻译(professional translation),这种翻译形式或能力可通过某种有意识的交际经历获得,而不能从双语的自然发展中获得。建构型翻译包括系列能力,如依据不同场景转换翻译形式和生成各种不同的语言形式(即翻译产品)的能力。自然翻译即指译者的双语能力(an ability of bilinguals),它派生于双语,随着双语能力的发展而出现,并随着双语能力的递增而进一步发展,这种翻译或能力无需专门的翻译训练(Harris,1977;Harris & Sherwood,1978;见Danks et.al.,1997:257)。Shreve认为,翻译类型或能力的区分预示了一种发展空间(evolutionary space)的存在。翻译能力在其中的发展不是自动的或必需的,且其终点不是一个所有达到专业化翻译的译者都共享的简单的认知集(cognitive set)。而代表其发展的最好机制便是一个三维的无限容量的多边形空间,在此无法建立一个表示翻译能力的终极状态(Danks et.al.,1997:125)。在这一假设的空间里,分布着数组翻译能力(clusters of translating abilities),它们代表了译者各自基于翻译历史、翻译经验和场景的翻译形式与功能的结合,并同时反映了译者翻译行为的个体差异。Shreve用下面的图示表达了他上述译者翻译能力及其发展的相关理念(ibid:126)。

图2.1 译者翻译能力的发展

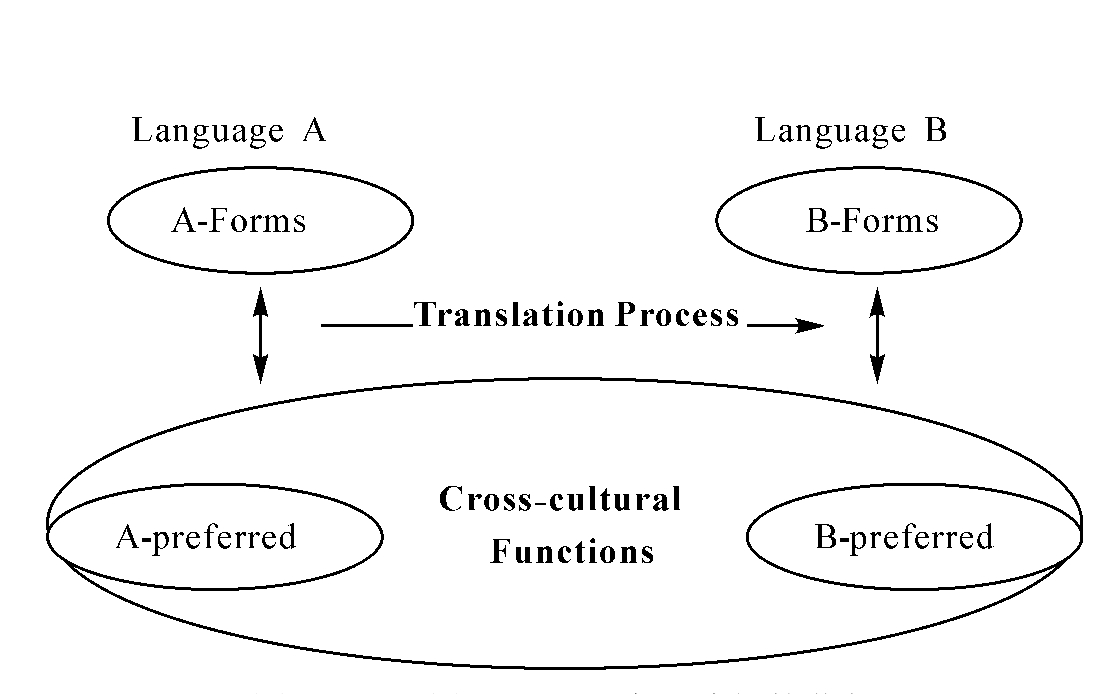

翻译能力发展模式图预示了译者个体认知方式、翻译习得历史和翻译形式等方面的差异,例如由译者个体信息加工特征(如解决问题的认知方式、个性和气质等)带来的差异,以及由不同经验和经验获得的过程所带来的翻译形式上的差异,等等。此外,Shreve认为,尽管认知方式变量可以解释翻译差异,但是,翻译经验获得的历史也会对翻译差异产生重要的影响。这暗示了翻译经验和译者对翻译信息的个体加工方式的相互作用是极其重要的。如果假设译者从经验中学习,那么,人们不禁要问:他们在学什么?他们是如何学习的?为此,Shreve提出假设:译者具备和了解两套形式—功能的匹配系统,并享有某种代表跨文化交际功能的不变功能基础(invariant functional base)。简言之,译者在翻译中不仅应了解两套匹配,而且还应懂得如何进行再匹配(remap),即掌握一种超级能力(supercompetence)和转换能力(transfer competence)。有鉴于此,Shreve主张把翻译过程看成是跨语言之形式与功能的学习和掌握,并将这一过程作了如下描述:

图2.2 翻译:语际形式和功能的获得

Shreve将翻译能力视为一种特殊的交际形式和交际能力,从而提出了基于翻译历史、翻译经验和场景之翻译形式与功能相互匹配的译者翻译能力“自然至建构”的发展模式。然后从翻译学习的角度出发,Shreve指出了翻译过程中基于形式与功能匹配的不变功能基础,即:跨文化功能,并在此基础上提出了翻译过程中语际形式与功能转换匹配的分布式、不均衡文化功能共享模型,即:基于语际形式与功能掌握的翻译(文化功能)共享模式。这两个模式从不同角度揭示了译者翻译能力发展的心理过程,因此皆可视作双语翻译的“过程”模式。除此之外,我们最后还将简要介绍Kiraly(1997)和Danks & Griffin(1997)的翻译过程研究及其相关翻译过程模式。

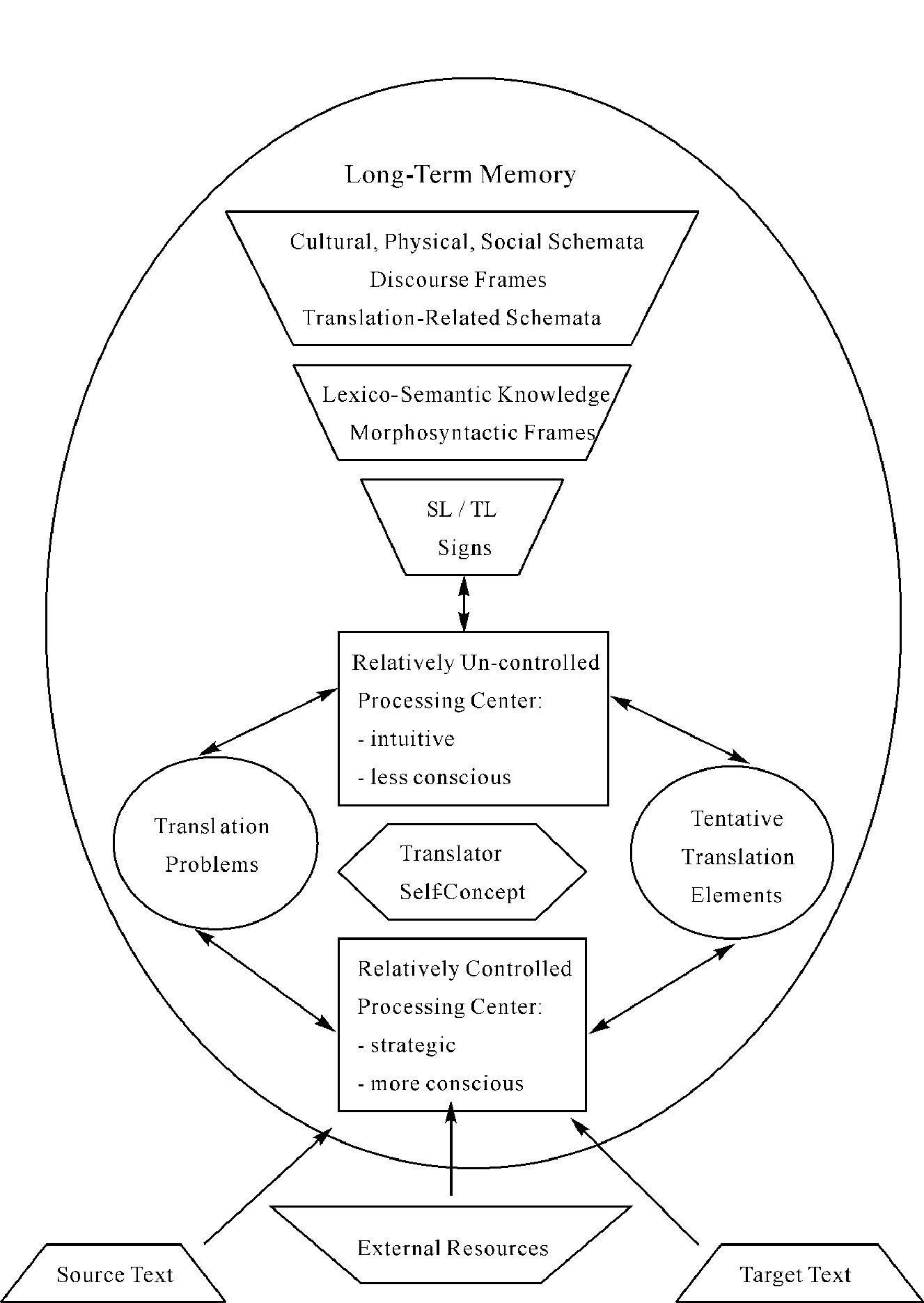

Kiraly(1997)指出,目前的翻译技能教学停滞不前的原因是所谓的教育革新的主题在很大程度上集中在教学行为的变体上(variations on the“instructional performance”)。在他看来,这种受变异驱动的翻译教学实质上就是一种注重译品(product)、受“结果”驱动的技能教学模式。Kiraly坚持认为,对翻译过程的心理语言学研究将有助于克服翻译技能教学的停滞不前的现象。为此,在其题名为Think-Aloud Protocols and the Construction of a Professional Translator Self-Concept(Danks et al.1997:137~160)的研究中,Kiraly阐明了其翻译过程研究的三个焦点:1)对初始译者和专业译者翻译过程有声思维数据的收集和分析;2)基于上述数据和心理语言学理论的心理过程模式的开发;3)作为与“过程”数据分析和模式开发相结合的译者教育指导框架的建构主义教育哲学的原则。

显然,Kiraly试图把研究焦点放在探索位于人脑黑箱的翻译心理过程及其教育学意义。通过对18个受试的调查数据的收集和分析和对Boekaerts's(1981;Danks et al.1997)语言理解和产出认知模式的借鉴,Kiraly构建了以记忆为核心内容的翻译过程的心理语言学模式,从而使翻译的心理过程和加工内容在该模式中得以充分体现,具体如图2.3所示。

正如Bednar等学者(1992;转引自Danks et al.1997:253)将认知科学分为两大领域(即:传统的信息加工理论和现行的建构主义理论)一样,Kiraly认为其翻译心理过程模式说明译者从传统的信息加工法过渡到认知科学的过程可被视为译者从外部环境(文本)吸取信息并借助大脑中的图式(schemata)进行加工的过程。如果图式是以正确方式获得且用于恰当的时机,翻译结果则应是正确的。然而,极端的建构主义的解释却强调来自记忆的图式、有序知识的激活或检索对现有信息的添加作用,且译者通过依靠各种知识源整合出恰当的、用于理解当前情景或解决当前困难的信息体(ensemble of information)。

建构主义理论为翻译教学(尤其是翻译过程教学)提供了指导性的理论框架。传统的翻译教学旨在教学生如何译,而建构主义教学观则以把学生置于现实的专业翻译情景为教师的主要任务,因为现实的翻译情景能使他们相互合作以便建立他们自己对“适宜翻译行为”(appropriate translational behavior)的理解。在建构主义者看来,提高集体和个人的翻译“意识”(consciousness)应是翻译教师的主要目标,而不是单向性的信息传输。

图2.3 翻译过程的心理语言学模式

在建构主义理论思想的影响下,Kiraly就翻译的课堂教学提出了以下假设:1)翻译过程的心理语言学模式能帮助学生逐渐意识到译者翻译心理过程的复杂性,能为讨论诸如译者信息源、翻译直觉的作用和翻译的创造性,以及策略过程和直觉过程的交互作用等重大问题提供一个初步的理论框架;2)策略不应是教师教会的,而应是由学习者自己或集体在教师的指导和帮助下创造的;3)学习者有关外语的直觉知识同所有其他知识一样都不应是教师教会的;4)课堂环境下的听、说、读、写为语言知识的建立提供了输入,并为大量翻译意识的提高提供了机会;5)学生像徒弟一样以专家教师为楷模去建立自己对专业翻译行为的理解;6)大量的小组活动是建构主义课堂的重要组成部分,而来自教师的教学行为(instructional performance)在多数情况下是没有必要的。

Kiraly坚持认为,尽管建构主义教育哲学不是万灵药,但是它为把课堂变成充满个性和专业水准的语言传递技能的发展平台提供了令人兴奋的前景。为此他建议今后对翻译心理过程的研究应加强对课堂教与学的过程的观察,这是当前翻译过程研究的薄弱环节。Kiraly为我们提供了基于建构主义理论思想的翻译过程的心理语言学模式,该模式所蕴含的一些重要概念,如信息加工的控制性与非控制性、直觉性与策略性、意识性与欠意识性,反映了以学习者为中心的翻译信息加工的重组、再创造的动态特征,并为扭转课堂翻译教学只注重(教师)输入和(学生)无意识接收及产出等忽略过程、偏重结果的不良局面提供了可供借鉴的研究框架。

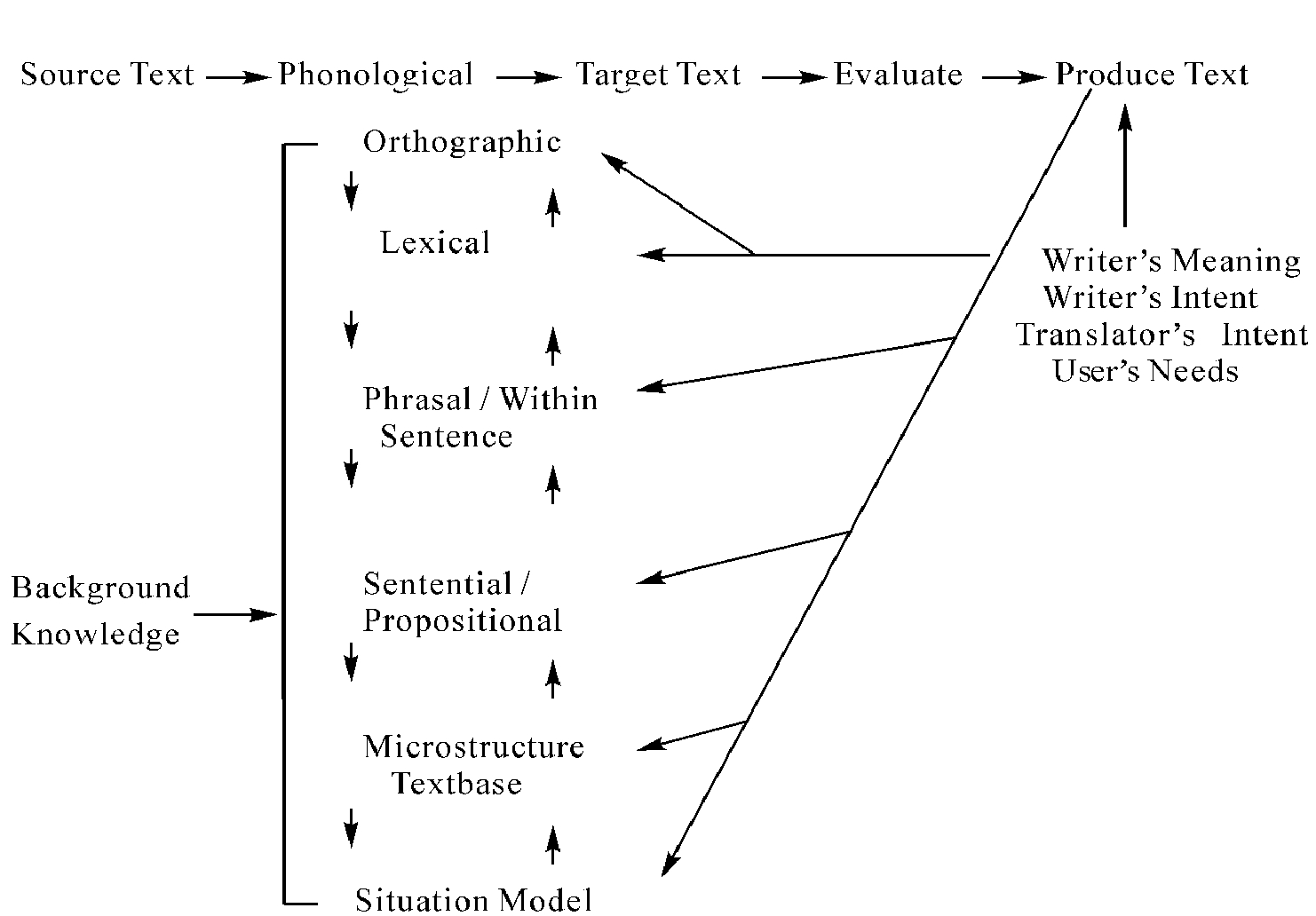

Danks & Griffin(1997)的翻译认知研究与语言使用和语言技能密切相关。在他们看来,对阅读和听力的理解意味着对认知心理学(乃至心灵)的理解,因为语言使用(如:听、说、读、写)的过程是相关的:共享部分过程、共享部分知识和技能。有所不同的是:它们对认知系统提出不同的任务要求,使用不同的语言变体,要求使用者运用不同的技能;正如听力所需技能不同于说、写所需技能,阅读所需技能不同于听、写所需技能,等等。语言使用尽管存在某些差异,但是,Danks & Griffin认为有必要将听、说、读、写过程应用于笔译和口译,因为笔译和口译显然可被视为某种与语言和语言使用相关的任务和技能。笔译与阅读和写作相关,口译与听力和口语相关,而口笔译所涉及的语言使用技能还不仅限于这些。为此,Danks & Griffin专门针对任务、文本和译者(task,text,translator)三类因素比较分析阅读与笔译。任务对认知系统提出要求,文本为过程提供输入,译者使用技能完成任务。为了揭示影响翻译过程的任务、文本、译者因素,Danks & Griffin构建了一个翻译过程模式(见图2.4),并对该模式作了如下描述。

1.翻译过程始于源文本,这时译者使用类似日常言语理解的语言理解方式理解源文本。翻译信息的加工水平是由译者的背景知识决定和支持的,而背景知识的使用遍及所有加工层面,且其影响贯穿整个翻译过程。

2.译者经历了不同层面的信息加工,这一加工过程将持续到代表源文本信息的目标文本的生成。双向上下箭头代表了类似听者和读者构建文本初步表征时的多层面信息加工中的互动。这一互动理念源自阅读和听力理解的基本互动模式。

3.上下层面的互动同样随着翻译的继续而持续,这意味着互动在翻译过程中持续发生,于是译者在翻译过程中会不停地上下移动,即来回跨越不同的加工层面(如图2.4中Phonological/Orthographic至Situation Model的六大层面)。

图2.4 翻译过程模式

4.译者并不是一开始就完全理解源文本,其翻译过程也无需等到完全理解才开始。换言之,译者通常是在理解源文本的同时寻找多种可能的翻译。寻找最佳翻译的过程有可能促进译者对源文本的理解。

5.目标文本的生成一旦成为可能,译者即着手评估文本的适宜性,评估时要考虑的主要问题包括:1)目标文本是否体现了源文本作者所欲表达的意义和意图?2)目标文本是否能满足读者的需要和译者的意图?如果答案是否定的,译者须回头修改不当翻译部分直至可接受文本的最终产生。

Danks & Griffin所描述的翻译模式一头连接源文本、另一头连接译语文本,其翻译心理过程主要包括以下三个阶段:1)用上下互动箭头表示的源语文本的六个层面的“理解”加工;2)初步目标文本或源文本语义图式的形成;3)对源文本作者意欲表达的意义、意图和译者意图、读者需求所进行的评估。背景知识统领整个翻译过程,具体表现在:决定和支持所有加工层面,影响翻译的其他过程(如目标文本的初步形成和意义、意图、需要的评估)及译语文本的最终产出。

严格地说,Danks & Griffin的翻译心理过程研究尽管被冠之以“Reading and Translation”,但实际上是对口、笔译的过程共享模式的探讨,类似同时研究口、笔译过程模式的还有Shreve & Diamond(1997)。他们在其题名为Cognitive Processes in Translation and Interpreting:Critical Issues的研究中重点指出其口笔译研究的六大焦点:1)初始感知加工;2)短时记忆和缓冲机制;3)用于整合基于选择性激活和检索的长时记忆输出和缓冲内容的机制;4)选择性激活和检索结果的自动化和有意识加工;5)由有限工作记忆系统及其对资源和注意需求的管理带来的对翻译行为的制约因素;6)双语长时记忆和翻译长时记忆的结构。Shreve & Diamond的口笔译研究焦点明显源于信息加工心理学,其中的感知、记忆、检索、自动化/有意识加工等则成为其研究的主要方面或焦点问题。

上面我们有选择地介绍了20世纪90年代国外有关翻译“过程”研究(或认知研究)的一些重要成果。自进入21世纪以后,国外对翻译过程研究的兴趣仍然呈现持续发展的势头,2005年MεTA杂志刊登的一组有关口笔译过程和途径研究的专刊论文便是佐证。这些论文涉及翻译过程研究的诸多方面,具体内容包括:1)基于过程取向的翻译培训的认知方法的研究;2)基于认知混合理论的学派模式(如巴黎释意派理论)研究;3)基于翻译过程研究成果的翻译调控模式或监控技能的研究;4)对不同翻译原则(如源语取向和译者取向)的个案调查;5)对翻译过程研究方法(如有声思维法或反省法)及相关影响因素的调查研究;6)基于个案有声思维的翻译过程中的翻译策略和翻译模式的研究;7)基于计算语言学和翻译自动化评估技术(TransCorrect 1.0)的翻译(造误)过程的研究;8)对翻译过程和翻译能力研究之方法论的研究;9)基于过程取向的同声传译的相关研究,如同传过程模式与工作记忆的研究、同传策略发展研究、会议同传的质量保证研究,等等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。