8 中分国析城:以市长蔓江延三的角测洲度为

改革开放以来,中国显然发生了较为严重的城市蔓延问题。但是,目前中国城市蔓延究竟发展到什么程度,国内学术界还缺少较为统一的认识,这与我们对城市蔓延测度的认识有关。基于城市蔓延为过度的城市空间增长的认识,我们构建了测度城市蔓延的蔓延指数(Sprawl Index,SI),并以长江三角洲为例,进行实证分析。

8.1 城市蔓延指数的设计

8.1.1 单指标测度

总体而言,测度城市蔓延可以分为单指标和多指标两种方法(李强,2006)。单指标测度比较常用的指标是建成区人口密度(等价于人均消费城市用地量)、居住密度、就业密度和城市化用地增量。Fulton等(2001)以城市人口增长和土地消耗增长的比率为标准衡量城市蔓延的态势,选用人口密度作为具体评价指标,以美国281个城市为研究区域,较为深入地研究了1982—1997年间美国的城市蔓延态势。他们得出了4点主要结论:第一,美国绝大部分城市土地消耗的速度大于人口增长的速度,只有17个城市存在城市紧凑的现象;第二,高密度城市分布在美国西部;第三,人口快速增长的一些城市趋于消耗较少的土地资源;第四,已经有高密度城市趋于消耗更多的土地资源。这项研究用单一的密度指标,明确显示出美国281个城市蔓延的特征以及不同的增长格局。Lopez等(2008)认为,“密度”对于测度城市蔓延至关重要,并且居住密度比就业密度更能代表城市蔓延的特点。基于居住密度分布指标,他们构建了蔓延指数,其计算方法为:SIi=[(Si-Di)+1]×50。其中,SIi 为i城市的蔓延指数,Si为i城市高密度地块(人口超过7800人/km2)人口的比重,Di为i城市低密度地块(人口数在500~7800人/km2)人口的比重,计算的结果在0~100之间。城市蔓延指数值越大,城市蔓延的程度越高。此外,也有学者用就业密度来测度城市蔓延,Kahn(2001)采用距离城市中央商务区(CBD)10英里外的就业岗位占整个城市就业岗位份额作为测度蔓延程度的指数。除了密度及其相关指标之外,有学者还采用城市化用地增量来测度城市蔓延,例如,Kolankiewicz &Beck (2001)通过计算城市人口及人均土地消费量的变化对城市蔓延的贡献度,来考察美国100个最大的城市化地区的城市蔓延情况。此外,山脉俱乐部将土地消费增长速度是否超过人口增长速度作为城市蔓延的判断标准,当城市土地消费增长速度超过人口的增长速度时,就认为城市处于蔓延状态[1]。

8.1.2 多指标测度

Galster等(2001)认为蔓延包括密度、联系性、集中度、集聚、向心性、多中心程度、混合土地利用和接近性8个维度,基于这一观点,他们认为要以这8个指标来度量城市蔓延程度,这些指标的得分越低,表示蔓延的程度越高。Hasse(2002)提出用12项指标来衡量城市增长的特征,进而比较城市蔓延程度,这12项指标包括:人口密度;建设用地不连续及蛙跳开发程度;土地利用隔离情况;区域规划不一致性;沿高速公路条状发展情况;新建设基础设施无效率程度;替代运输工具不可达性;社区节点的不可达性;重要土地资源损失;敏感开放空间受侵蚀程度;单位面积不通水表面的增加;城市增长轨迹。Sierra Club(1998)采用4项量化指标将美国都市区的蔓延情况进行了排序:从市区迁移到郊区的人口;用地和人口的增长比较;交通时间花费;开放空间的增减。Smart Growth America采用下列4个因子来建立综合蔓延指数:居住密度;居住、就业和服务的混合程度;中心区的活力;城市路网的可达性(Ewing,2004)。

蒋芳等(2007)以北京市在1996—2004年期间的城市扩展作为研究案例,提出可以从城市扩展形态、扩展效率和外部影响等3个方面来判识城市蔓延现象,并提出基于地理空间指标体系的城市蔓延测度方法,主要由涉及人口、经济、土地利用、农业、环境和城市生活等方面的13项指标所组成。实证分析结果表明,该方法可以有效地测度和量化研究区城市蔓延的特征:①建设用地斑块具有明显的破碎化和不规则化趋势,缺乏良好的规划控制,不连续开发、条带式开发和跳跃式开发特征明显,扩展形态不尽合理;②新增建设用地的建设密度和容积率较低,并且新增用地的人口密度和经济产出水平均低于原有用地绩效,扩展效率不高;③城市蔓延占用大量的耕地和开敞空间,加重了交通负担,对农业、环境和城市生活存在显著的负面影响。

总体而言,西方学者对城市蔓延的测度逐渐由单指标发展到多指标(李强,2005),GIS和遥感等技术的不断发展,为应用多指标方法测度城市蔓延提供了强有力的技术支撑。Sutton(2003)认为传统的测度方法有两个局限性,其一是城市范围不精确,其二是城市人口是总人口的非线性变量。而RS技术不受行政边界限制,并且能够更准确地界定建设用地和非建设用地,进而能够得出更有用的结论。实际上,城市蔓延测度指标和方法的不同,主要是由于对城市蔓延概念理解的差异造成的。如果将城市蔓延理解为特定的城市土地开发模式,通常要求建立一个多指标体系来测度不同的城市土地利用模式;相反,如果将城市蔓延理解为过度的城市空间增长形式,那么测度城市蔓延通常会采用综合性指标即城市蔓延指数SI。

8.1.3 蔓延指数的设计

如前所述,国内外学者对城市蔓延的测度方法存在较大的争议,实际上其本质是对城市蔓延概念界定的争议。我们认为,城市蔓延是过度的城市空间增长,那么,城市蔓延测度问题的关键就是确定一个正常的城市空间增长的标准。

假设基期城市空间范围S0为基期人口数P0与基期人均消耗的城市土地面积L0的乘积,即:

![]()

随着时间的推移,城市发生增长。我们认为,城市增长主要包括3个维度的内容,即人口增长、经济(收入)增长和空间增长。从式(8 1)中不难看出,人口的增长必然会带来城市空间的增长。随着经济(收入)的增长,居民对住房的有效需求也增长,从而拉动正常的人均消耗的土地面积的增长,即L=f(y)。我们把由于人口增长和正常的人均消耗的土地面积的增长所产生的城市空间增长分别定义为外延式(刚性)增长和内涵式(改善型)增长,二者都属于正常的城市空间增长。如果在[0,t]时期内,城市空间增长大于上述两类正常的城市空间增长,那么,我们就认为该城市发生了过度的城市空间增长,也就是城市蔓延。假设蔓延式增长部分的城市土地面积为Sm,于是有:

![]()

其中,Sm为蔓延式增长的面积,ΔP、ΔL′为[0,t]时期城市人口增长数量和正常的人均消耗土地面积的增量。式(8-2)减去式(8-1),可以得到:

式中,Sp和Sy分别表示由于人口和收入增长所带来的正常的城市空间增长,Pt=P0ΔL′+ΔPΔL′为t时期的城市人口数。于是,我们可以得到蔓延指数SI为:)

![]()

通过以上的推理,我们不难得出,SI≤1,SI的值代表多(少)消耗的土地面积占[0,t]时期建成区土地面积增量的比重。当SI为正,说明该城市产生了蔓延式增长,即城市以更加分散的形式增长,并且SI值越大,额外消耗的土地面积越大,蔓延程度越高;当SI为负,说明该城市(区域)没有形成城市蔓延,即城市以更加集约的方式增长,并且SI值越小,集约程度越高。

8.2 长江三角洲地区的城市蔓延状况分析

8.2.1 案例区域概述

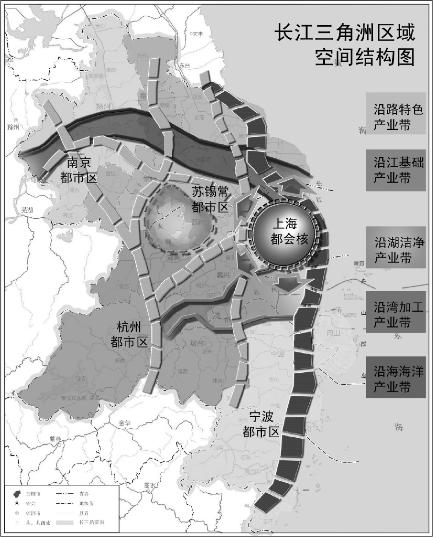

长江三角洲地区主要包括上海市、江苏省的8个地级市(南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州)、浙江省的7个地级市(杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州)共16个城市。当前,长江三角洲地区已经形成以上海为极核,南京、杭州、宁波以及苏锡常等都市区协同发展的空间结构(图 8 1)。2004年,长江三角洲地区16个城市的国土面积共109617.5km2,占全国的1.14%;常住人口为8212.12万人,占全国总人口的6.31%。区域内各个城市之间地域毗邻、经济相连、文化相融,具有区域联动发展的历史渊源和厚实基础,是我国经济社会最发达、人口和产业最密集、发展最具活力的地区,也是未来我国具有国际竞争力和重要影响力的城市群,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。

图8-1 长江三角洲区域空间结构图

改革开放以来,长江三角洲地区经济社会发展取得了举世瞩目的成就。该地区以占全国1.0%的土地、6.3%的人口,实现了约占全国21% 的GDP、40%的外商投资和35%的进出口总额,成为中国经济实力最强的都市经济圈之一。但是,随着长江三角洲地区经济社会的不断发展,也暴露出一些突出问题,特别是粗放式发展导致城市发展空间预留不足,土地、能源资源与环境瓶颈的制约作用明显。如图8-2所示,当前长三角地区建设用地分布范围极广,不少地区已经面临无地可用于城市开发的尴尬境地。据报道,目前无锡市各类建设用地总量已超过行政区域总面积的30%,已逼近可持续发展和保护生态环境的临界点[2],可以说是长江三角洲地区建设用地紧张的一个缩影。

图8-2 长江三角洲地区的建设用地分布情况

8.2.2 长江三角洲地区的城市空间增长情况

作为中国经济发展的重要引擎之一,随着经济发展和城市化进程的推进,长江三角洲地区的城市空间也急剧扩张。

从表8-1中可以看出,1997—2007年间,长江三角洲区域各个城市的建成区面积均有所增长,也就是说,在此期间,长江三角洲所有城市都发生了城市空间增长。不过,不同城市的建成区增长情况差异较大,绍兴、宁波、杭州、南京的建成区面积增长在两倍以上,苏州、无锡、台州、上海也增长了一倍以上,而南通和舟山几乎没有增长。相对于差异较大的建成区面积增长率而言,各城市的非农业人口的增长率差异相对较小。其中,绍兴市增长最快,10年间增长了94.44%;而南通市增长最慢,10年间仅增长了19.47%。

表8-1 1997—2007年间长江三角洲各城市建成区面积和非农业人口情况

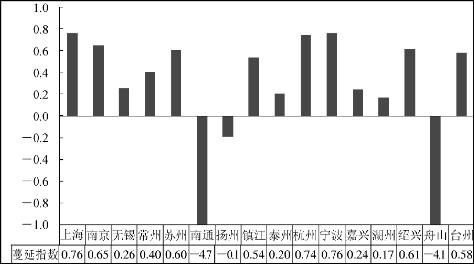

建成区面积的增长意味着城市空间的增长,但是城市空间增长并不必然带来城市蔓延。城市是否形成蔓延,还取决于建成区面积增长与非农业人口增长的对比情况。如图8-3所示,1997—2007年间,上海、南京、无锡、常州、苏州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、台州这13个城市的建成区面积增长率高于市辖区非农业人口增长率,我们可以认为,以上13个城市发生了城市蔓延;相反,南通、扬州、舟山这3个城市的建成区面积增长率低于非农人口增长率,也就是这3个城市没有发生城市蔓延,而是常规的、紧凑的增长。

图8-3 长江三角洲各城市建成区和人口增长情况

8.2.3 长江三角洲地区城市蔓延的测度

下面我们计算1997—2007年这10年间(也是长三角城市经济发展、城市化与城市空间增长最快的10年)长三角各城市的蔓延情况。由于没有准确的建成区常住人口数据,本书假设城市为非农人口聚集地,因而以非农人口代替。为了计算的方便,我们暂也不考虑收入增长所带来的城市空间增长,即假设Sy=0,于是蔓延指数SI变为:

根据式(8-5)计算出的1997—2007年间长江三角洲地区的城市蔓延指数情况,进一步印证了以上的结论。如图8-4所示,在此期间,长江三角洲地区的16个城市中,SI为正,即产生城市蔓延的城市共有13个,分别为上海、南京、无锡、常州、苏州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、台州;而SI值为负,也就是未产生城市蔓延的城市共有3个,分别为南通、扬州、舟山,由此可见,长三角的城市蔓延状况还是较为普遍的,并且特大城市的城市蔓延程度相对更为严重。其中,上海和宁波的城市蔓延程度排在前两位,SI的值均为0.76,也就是说,按照1997年的人均消耗土地面积的标准,这两个城市2007年比1997年增加的建成区中有3/4以上的面积是过度增长的;除了上海和宁波之外,SI的值超过0.5的城市还有南京、杭州、苏州、绍兴、台州和镇江,即这些城市在1997—2007年间增加的建成区面积中有一半以上是过度增长的。在未发生城市蔓延的城市中,南通和舟山的SI的值均在-4以下,也就是说,按照1997年的人均消耗土地面积的标准,2007年南通和舟山少消耗的建成区面积相当于同期实际增加的建成区面积的4倍多。

图8-4 长江三角洲各城市城市蔓延情况

特别需要说明的是,由于本书是以非农业人口数据代替建成区的实际人口,计算结果会产生一定的偏差。例如,某些城市流动人口数量增长较快,建成区实际人口的增长速度高于非农人口增长速度,那么以非农人口代替建成区人口来测度城市蔓延,该城市的蔓延指数就会偏高,也就是蔓延状况会被高估;相反,那些建成区实际人口增长速度低于非农人口增长速度的城市,其城市蔓延状况会被低估。因此,存在着上海、南京、杭州、苏州等外来常住人口较多的城市,其城市蔓延指数被高估的情况;也存在着镇江、南通、舟山等外来常住人口较少的城市,其城市蔓延指数被低估的情况。此外,虽然在1997—2007年长三角区域中的不少城市通过行政区划调整扩大了城区的范围,但是因为在行政区划调整中城市空间与人口是同步调整的,所以行政区划调整对本书的研究结论并无多大影响。

8.3 中国城市蔓延的经济模型解释

8.3.1 地方政府主导下的土地市场的特殊性

如前所述,在城乡“二元化”的土地市场结构中,地方政府是连接城市和农村两个土地市场的媒介,这也就使得地方政府在农用地转用及其后续的土地开发中发挥着主导作用。当前中国地方政府主导的城市土地市场具有如下的特殊性:

第一,地方政府对农用地具有实质上的强制征收权。按照《中华人民共和国土地管理法》的规定,“国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿”。然而,在现实生活中,作为国家代表的地方政府往往是打着“公共利益”的旗号,动用多方力量,强制征收农村集体的土地。从这一意义上说,地方政府对农用地具有实质性的强制征收权。另外,根据法律规定,政府征收农村集体土地必须给予相应的补偿,并且补偿的标准相对固定,大致为10~30倍该耕地被征收前3年平均产值[3],也就相当于10~30年的农业土地地租。基于此,我们可以认为,对于地方政府而言,征收农用地的成本为10~30年的农业土地地租,而其实质上的强制征收权保证了对征地范围和征地成本的控制。

第二,地方政府垄断了城市土地供应市场。由于国家征收是连接农村和城市两个土地市场的唯一合法途径,我们可以认为,地方政府实质上垄断了城市土地出让市场,也就是将农用地转为建设用地的市场。对于城市的土地使用者而言,其土地的来源有两个:其一是建设用地出让市场;其二是建设用地转让市场。而从本质上看,在建设用地转让市场上转让的土地,其初始来源均是城市出让市场。因此,对于特定城市而言,其土地市场在空间上与城市相隔离,也就是说,地方政府对其辖区内的土地市场具有空间垄断。按照经济学的相关原理,在空间垄断的市场下,厂商(在这里是地方政府)将会采取空间歧视定价,也就是每个区位上利润最大化的价格。换句话说,对于特定区位上的土地,地方政府将以土地使用者(开发商)愿意支付的最高价格水平出让。这样一来,地方政府的土地价格曲线实际上就转变成为开发商的地租曲线。

第三,地方政府将从城市空间扩展中获得土地租金之外的额外收益,该收益可以看做是城市空间扩展的外部性收益,其来源可能是农用地转为非农用途之后增加的非农经济活动所带来的税收,也可能是增加的城市人口对地方经济所产生的正的外部效应。

8.3.2 基于地方政府为主体的城市经济动态模型

通过对中国城市土地开发过程的分析,接下来我们将以传统的城市经济动态模型(Capozza,1989)为基础,构建一个简化了的城市空间增长经济模型。

1)模型假设

为了分析的便利,我们提出以下的基本假设。假设城市位于一个弧度为2ō的适宜开发的均质平原上。在t∈[0,∞]时期,城市里存在N(t)个无差异的家庭,他们从一个复合商品X和土地L中获得效用。效用函数U(X,L)极均质(Homogeneous of Degree 1)、连续,且随着X 和L递增。进一步假设,在t时期城市边界为z(t),且只在城市边缘进行土地开发,资本是可持续的,城市土地开发主体对未来拥有完全的可预见性。用v(t)表示随时间变化的城市居民效用函数值。土地的消费固定为每个家庭 L单位。由于效用函数极均质,可以得到:

![]()

式中,u(X/L)是一个连续函数,并且随着其他商品与土地消费比值的增加而增加。

假设所有的就业机会集中于中央商务区(CBD),而城市居民住在CBD之外,每天通勤到CBD,其住宅区位用与CBD的距离z来度量。单位距离通勤费用为T。城市地区的边界 z(t)随着人口增长而在弧度为2ō的圆环内扩张。

2)最佳开发时机

在每个时间点,土地租金R满足预算约束条件:

![]() (https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

式中,y是家庭收入。

从式(8-7)中可以得到:

如果效用的时间路径是v(t),那么从式(8-6)中可以得到:

![]()

将式(8-9)代入式(8-8)得:

![]()

对式(8-10)分别就距离和时间求偏导,得到:

式(8-11)说明,在动态均衡中,空间均衡的条件是土地租金随距离递减,以补偿增加的交通成本。式(8-12)说明,如果居民收入保持不变,随着城市的增长,更低的城市居民效用函数必然伴随着更高的土地租金。

接下来,我们分析基于地方政府为主体的城市土地开发行为。根据“公共选择”理论,地方政府也是“理性经济人”,即在既定约束条件下追求利益最大化。如果地方政府对将来拥有完全的可预见性,并且土地市场是竞争性的,那么土地价格等于预期土地租金的现值。

对于地方政府而言,位于区位z的某一农业地块在时间t的价值实际上就是地方政府进行土地开发所获得的利润:

式中,A表示农业土地租金,C表示土地开发成本,r表示折扣率,t*表示土地开发时间(农业用地转为城市用地的时间)。与传统的模型相比,式(8-13)右边的第一项和第三项分别代表土地开发后城市土地价值以及土地开发成本,这与传统模型是一致的;第二项代表基于农业土地租金的征地补偿费用,补偿的时间从土地开发的时间算起,并且由传统模型中的收入项变为成本项;第四项为本模型增加的部分,S(ρ)代表政府从城市土地开发中获得的外部性收益,该收益是土地开发之后的人口/经济活动密度ρ的函数,并且有ds>0,即城市土地开发的外部性收dρ益随着人口/经济活动密度的增大而增加[4]。从式(8-13),我们可以看出,对于地方而言,在t时期,位于区位z的某一农业地块的收益由两部分构成:城市土地租金R(t,z)和外部性收益S(ρ),我们用总收益M的概念来表示这两部分收益之和,即:

![]()

将式(8-14)代入式(8-13),可以得到:

假设地方政府选择最佳的开发时间t*以最大化土地价值。根据莱布尼茨法则,关于时间t*,最大化P(t,z)的第一必要条件是:

![]()

式(8-16)说明,当从土地开发中获得的收益(城市土地租金加上外部性收益)等于农业土地租金加上土地开发的资本成本的时候,地方政府将进行农用地转用及其开发。rC代表银行贷款利息(假设土地拥有者从银行贷款总额为C,利率等于折扣率)。

3)城市边缘的土地价值

由于假设只在城市边缘进行土地开发,式(8-16)隐含着城市边缘在时间t的土地租金为:

![]()

此时,由于家庭消费 L单位土地,土地市场的均衡条件为:

![]()

结合式(8-10)和式(8-17)可以得到:

![]()

式(8-19)中隐含土地租金函数关系为:

![]()

将式(8-20)代入式(8-13)可以得到:

利用部分积分法,式(8-21)变为:

从式(8-20)中可以得到:

![]()

考虑到在城市边缘 z(t)=z,结合式(8-23),于是式(8-22)变为:

![]()

式(8 24)说明,对于地方政府而言,城市边缘农业土地的价值,也就是进行土地开发所获得的利润,为农业土地转变为城市用地后可预见的 未来土地租金增值所带来的价值,即![]()

4)与传统模型的区别

在传统城市经济动态模型的基础上,本书基于地方政府“理性经济人”的理念,构建了基于地方政府为主体的城市经济动态模型。与传统模型相比,运用本书构建的模型分析城市土地开发以及空间增长问题,所得的结论有以下几点差异:

第一,最佳开发时机的必要条件由R(t*,z)=A+rC变为M=R(t*,z)+S=A+rC,也就是说,在传统模型中,当城市土地租金等于农业土地租金加上土地开发的资本成本时,土地拥有者将把农业用地转变为城市用地;在本书构建的模型中,当土地开发中获得的收益(城市土地租金加上外部性收益)等于农业土地租金加上土地开发的资本成本时,地方政府将征收农业用地,并进行相应的土地开发建设。

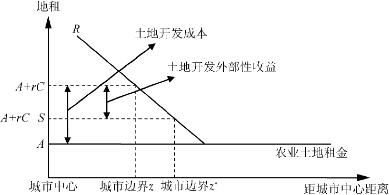

第二,由于上述的变化,导致土地开发最佳时机下的城市边界发生相应的变化。如图8-5所示,按照传统模型,最佳开发时机下的城市边界为由R(t*,z)=A+rC所确定的点z;而在本模型中,由于土地开发外部性收益的存在,使得均衡的城市土地租金水平下移,从而使城市边界由原来的点z外推至点z*。

图8-5 土地开发最佳时机下的城市边界

第三,在传统模型中,城市边缘地区农业土地的价值被分为两个部分:农业土地租金价值与预期将来土地租金增值的价值,即增长溢价,并且二者都归土地拥有者所有;而在本书构建的模型中,城市边缘地区农业土地的价值仅有一个部分,即预期将来土地租金增值的价值,也就是增长溢价。二者的区别并不意味着城市边缘地区农业土地价值本身发生了变化,实际上是由于土地开发权从土地拥有者身上剥离并且转移给地方政府所导致的对城市边缘地区农业土地价值的再分配,也就是地方政府夺走了原本属于土地拥有者的预期将来土地租金增长的价值(图8-6)。

图8-6 农业土地价值在不同主体间的分配

8.3.3 理论模型对中国城市空间与蔓延的解释

除了经济(收入)增长、人口增长、道路交通条件改善等基本驱动因素驱动下实现的正常的空间增长之外,通过第8.3.2节建立的城市经济动态模型,我们认为,由于特殊的制度背景,中国还存在导致异常城市空间增长的额外动力。从式(8-16)可以看出,按照本书构建的城市经济动态模型,除了城市土地租金之外,均衡条件下的城市边界还与农业土地租金、增长溢价以及外部性收益有关,而正是这3个因素的存在推动了中国特殊的城市空间增长模式。

第一,相对较低的现实农业土地租金推动城市空间增长。按照中国现行的土地管理制度,在一级土地市场上出让的土地使用权是有年限限制的。其中,住宅用地的最长出让年限是70年,工业用地,教育、科技、文化用地的年限是50年,商业、旅游、娱乐用地的土地出让年限只有40年,综合或其他用地为50年。换句话说,政府从土地使用权出让中收取了40~70年不等的城市土地地租。相应地,政府应该支付给该土地原来的所有权人相同年限的农业土地地租作为补偿。但是,按照中国有关法律的规定,政府支付给农民及其集体的土地补偿费大致为10~30倍的该耕地被征收前3年平均产值,也就相当于10~30年的农业土地地租。由此可见,地方政府在征收农业用地时,支付给农民及其集体不超过30年的农业土地地租,而在出让土地使用权时却获得了超过40年的城市土地地租。这样一来,现实农业土地地租就相对降低了。在其他条件不变的情况下,真实农业土地地租水平的下降,导致土地市场空间均衡点下移,从而使城市边界也相应地外移。由此可见,被人为压低的现实农业租金水平会导致城市地域范围的额外增长。

第二,地方政府攫取增长溢价导致城市空间增长。按照本书构建的城市空间增长的动态模型,地方政府获取了原本属于土地拥有者的预期将来土地租金增长的价值,即增长溢价。按照传统的城市经济动态模型,如果资本是可持续的,并且土地拥有者对将来具有完全的可预见性,竞争性的土地市场自然会产生预期将来土地租金增长的价值,并且这部分价值是归土地拥有者所有的。而按照本书构建的基于地方政府为主体的城市空间增长动态模型,由于城乡“二元化”的土地市场结构以及政府对土地使用权一级市场的垄断,使得地方政府在进行农业地转变及其开发过程中获得了巨额的增长溢价。这样一来,国家征收(征用)农村集体土地,特别是农业用地成为一种无风险的、获利颇丰的套利行为。换句话说,在城乡“二元化”的土地市场结构中,以增长溢价形式存在的巨额寻租空间造成了地方政府强烈的扩张城市地域范围的欲望,从而也就造成了中国城市空间增长具有明显的地方政府推动下的“圈地型”增长的特征。由于零星的土地征收和出让行为手续繁琐,收益回收的周期长,因此,地方政府倾向于大规模“圈地”和征地,进而进行大宗土地出让和开发,短期内将增长溢价收归囊中。在这样的背景下,中国城市空间扩展的三“热”现象(开发区“热”、大学城“热”和新区“热”)也就应运而生,并且这三种政府,特别是地方政府推动的土地开发行为也成为推动中国空间扩展的主要力量。

第三,外部性收益的存在导致城市的“非理性”增长。在中国的城市土地开发中,特别是相对落后的地区,存在一个较为奇怪的现象,那就是地方政府往往倾向于以低于市场价格乃至“零地价”的方式出让土地。这似乎与地方政府“理性经济人”的假设相悖,然深究却发现其实不然,这恰好是地方政府“理性”的表现,其中的奥秘就是城市土地开发的外部性收益的存在。地方政府作为城市土地开发的主体,除了能获取土地出让收益之外,还能从该地块获得GDP增长及其带来的税收收入等外部性收益。从图8-6可以看出,外部性收益的存在使得均衡的城市土地租金水平由R(t,z(t))=A+rC下移至R(t,z(t))=A+rC+S,相应地,城市边界也由原来的z外推至z*。如果我们把由R(t,z(t))=A+rC决定的资本化租金理解为市场价的话,那么在[z,z*]范围之内,以不低于R(t,z(t))=A+rC+S的资本化租金的土地价格出让土地使用权,对于地方政府而言,同样是不会亏本的。如果城市空间扩展的外部性收益足够大——例如将土地使用权出让给某一企业,而该企业能够带动一大批上下游企业的发展,进而会给地方政府带来可观的GDP增长和财政收入,并使得该收益等于乃至超过了土地开发成本和现实农业土地地租的总和,那么地方政府以“零地价”出让该土地使用权,非但不亏本,甚至还能获得收益。由此可见,外部性收益的存在会推动城市空间的“非理性”增长。

【注释】

[1]转引自李强等.西方城市蔓延研究综述[J].外国经济与管理,2005(10):49 56.

[2]无锡市人民政府.市政府关于转发《市国土资源局认真贯彻实施新一轮土地利用总体规划意见》的通知,2011 8 11.

[3]按照《中华人民共和国土地管理法》的规定,“征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费”。在这三种补偿中,土地补偿费和安置补助费是补偿的主要部分,青苗补偿费通常所占的比重较小,在此我们忽略不计。按照通常的标准,这两种补偿费的总和应该是该耕地被征收前3年平均产值的10倍以上,但“不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍”。

[4]按照中国现行的法律法规,地方政府出让的是一定年限的城市土地使用权,而非永久性的,并且不同用途的土地出让的土地使用权年限不一样。为了分析的便利,本模型暂不考虑城市土地使用权出让的年限问题。同样,本模型也暂不考虑征地补偿的农业土地租金年限问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。