6 转及型其期空中间国效制应度变迁

改革开放之后,随着经济体制改革和对外开放的不断深化,中国社会经济发生了巨大的变化,特别以分权制为特征的行政体制改革和土地使用制度改革,使得地方政府成为城市土地开发的重要力量,这对中国的城市土地开发乃至城市空间增长产生了深远的影响。

6.1 渐进式改革道路下的中国制度变迁

6.1.1 改革开放以来中国的体制转型

改革开放之后,中国的经济体制和运行机制都发生重大变革,市场机制逐步取代计划成为调节资源配置的主要方式。宏观管理体制的重大变革,对城市空间增长的制度环境产生重大影响。

1990年代以来,伴随着冷战体系的解体和经济全球化程度的加深,发达国家与发展中国家都经历着巨大的经济、社会体制转型。对于发达国家而言,转型主要体现在3个方面(马润潮,2007):(1)经济组织方式的全球化;(2)生产方式由福特主义转向后福特主义;(3)管治方式的变化——公民社会的强化。西方城市也正在经历从福特主义向后福特主义,从现代主义向后现代主义的转变。这样的变化在西方城市建成环境中留下了深刻的印记,其中一个就是朝向多中心巨型城市区域(Polycentric Mega-City Region)演进(Hall &Pain,2006),这是规模生产和规模消费时代终结、全球化劳动分工出现的反映(Knox,1991)。Scott (1988)将空间重构界定为在大都市边缘地区城市工业综合体的增长。这样的空间结构导致出现“边缘城市”,这显著区别于传统的郊区中心(Wu,1997)。近年来,在经历了金融风暴的洗礼之后,以美国为代表的西方发达国家面临着更加严峻的经济、社会、环境及政治转型的挑战,进入一个全新的时代——后新自由主义时代。

中国的政治、经济、社会改革被认为是实用主义(Pragmatism)和渐进主义(Gradualism)的,正因为如此,中国的转型模式引起了很多政治家、学者们的关注,并认为可能是一种非常典型和理想的“体制转型范式”(Cook,2001)。对于中国而言,转型多重而复杂,涵盖政治体制、经济结构、社会生活的各个方面:(1)在体制方面,以分权化为特征的行政、财税和土地管理制度改革,使得地方政府成为“准市场主体”,企业化的管治倾向愈趋明显,城市政府在地方经济事务中的决策空间得到极大拓展(Wu,2003);(2)在经济领域,市场取代计划成为配置资源的主要方式,传统的高能源消耗、高碳排放、高原材料投入、高劳动力密集、高环境污染的粗放型经济增长难以为继,现代化进程不可避免地承受传统产业结构升级和经济全球化与新经济的双重压力(张庭伟,2009);(3)在社会生活方面,体制和经济领域的转型以及国家放松对社会资源控制程度的一个最严重后果是引起了社会阶层的分化和社会不平等的加剧(Zhu,1999;Zhang,2002)。

体制转型背景下,制度变迁所引发的城市增长动力机制的变化是造成城市空间过度增长即城市蔓延的宏观动力。改革开放30余年来,中国在政治、经济和社会等方面的剧烈多重体制转型,从根本上改变了城市空间增长的动力基础(Lin,2002;Ma,2001;Wu,2002),这主要体现在城市空间经济属性的凸现和地方政府职能与角色的变化上:一方面,制度变迁,特别是城市土地有偿使用制度的实行,使得土地的交换价值得以凸显,成为市场经济条件下城市政府可资经营的、最大活化的国有资产,成为获取城市建设资金回报的重要渠道(陈虎,2002);另一方面,以分权化(Decentralization)、市场化(Marketization)为主要特征的体制转型,已经使得中国的城市政府成为高度趋利的“企业型政府(Entrepreneurial Government)”,地方政府和经济精英为了实现各自的政治、经济利益,组成了正式和非正式的合作关系(张京祥,2008)。

6.1.2 分权化的经济体制改革

改革开放之后、中国的经济体制改革主要是围绕分权改革这一主线来进行,这大大激发了地方政府发展经济的积极性。

在财政体制上,由原来的“一灶吃饭”(即“统收统支”)到“分灶吃饭”,实行地方财政包干体制,扩大地方的财政自主权限;1994年开始实行分税制,将税种划分为中央税、地方税和中央地方共享税,分别设立中央和地方两套税务机构来进行征管。在投资领域,1979年开始实行基建投资由财政拨款改为银行贷款方式的改革试点,拉开投资体制改革的序幕,在而后的30多年时间里,经过一系列改革,形成了投资主体多元化、投资来源多渠道化、投资方式多样化、投资调控直接与间接相结合的新的投资体制格局。在政企关系上,通过利润分成、利改税和利润承包等“减税让利”措施,刺激企业的经营动力;通过承包经营责任制、租赁制和股份制等多种经营方式,进一步扩大企业自主权;实行政企分开,企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场活动主体。

通过一系列的分权体制改革,地方政府作为区域经济发展主体的地位和职能逐步得到确认与强化,企业的独立化进程也得到长足发展,投资主体由过去的单一的中央政府转变为中央政府、地方政府和企业并存的多元化格局,这在国家预算内外投资比重的变化上得到了体现。据统计,2002年与1981年相比,全社会固定资产投资中,国家预算内投资所占的比重由28.1%减少到7.0%,而预算外投资比重由71.9%上升到93.0%,特别是在1997年,预算外投资竟然占到了总投资的97.2%。经济改革弱化了1978年之前的国家配置资源的机制,该机制对于塑造政府所希望的城市开发形式具有影响力。自由市场的可获得性和国家系统之外的私营企业的激增迅速侵蚀了国家提供就业和服务的影响力,结果,国家不再能有效地控制城市开发。

6.1.3 市场化的土地制度改革

中国土地使用制度改革发端于20世纪80年代后期,基本理论框架可以归纳为(艾建国,2000):首先,必须坚持城市土地国家所有制,实行国有土地所有权与使用权的两权分离,国有土地使用权可以依法进入市场流通;其次,国家在征用农村集体所有土地以及国有土地使用权的初次分配中处于垄断地位;第三,国家实行国有土地有偿使用制度。在此基础上,进一步构建了中国城市土地市场三级模式:国家垄断的土地使用权出让一级市场;房地产开发公司或土地开发公司等土地使用者在一级市场中获得土地使用权后,经过房地产投资开发,可以依法在二级市场上进行转让、抵押、出租等交易活动;其他土地使用者在二级市场通过转让方式获得的房屋产权和土地使用权,则可依法在三级市场上再进行转让、抵押,出租等。

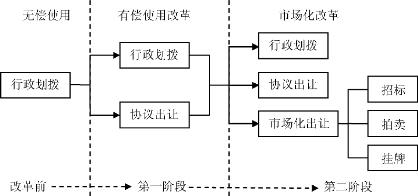

从改革重点来看,中国土地使用制度改革过程可以大致分为两个阶段(图6-1)(雷爱先,2005):1987—1997年为第一阶段,即土地有偿使用改革阶段,土地使用制度改革主要是变无偿、无限期、无流动的使用制度为有偿、有限期、有流动的使用制度;1998年至今为第二阶段,即土地市场化改革阶段,土地使用制度改革进入了以市场形成土地使用权价格为核心的全面建设土地市场阶段。在二十余年的时间里,中国土地使用制度经历了从划拨使用到有偿使用再到市场配置的渐进式纵深推进的历程。不过,需要注意的是,中国土地使用制度改革并没有废止行政划拨这一土地使用制度,直到目前为止,仍然有大量非建设用地土地通过这一方式转为建设用地。

图6-1 中国土地使用制度改革演变过程

如图6-2所示,在1993—2006年间,中国有偿和市场化的土地使用权改革逐步深入进行。1993—1996年间,以划拨方式供应的建设用地数量要明显多于以出让方式供应的建设用地数量,但是二者之间的差距在逐渐缩小;自1997年之后,除了个别年份之外,出让方式供地的数量均超过划拨供地,并且日益成为建设用地供应的主要方式。

图6-2 1993—2006年土地使用权供应情况

2003年之前,尽管各地开展了国有土地使用权招标、拍卖、挂牌活动,但并没有进行详细的统计。据初步统计,1999—2003年这几年间,土地使用权招标、拍卖、挂牌出让面积分别为1082hm2、2078hm2、6609hm2、18100hm2和54100hm2,占全部出让土地的比例分别为2.38%、5.71%、7.27%、27.94%,呈逐年快速增长态势(雷爱先,2005)。2003年之后,随着土地市场化改革进程深入进行,招拍挂面积和比重基本上逐年增加(图6-3)。根据2008年国土资源公报,2008年,在全国出让土地面积同比减少30.6%的背景下,招拍挂出让面积大幅增长,全国招拍挂出让土地13.36万hm2,占出让总面积的81.9%,比上年提高32%;与此同时,招拍挂价款占土地出让价款的比重也逐渐增加,这也说明土地使用权市场化配置日益加强。

图6-3 2003—2008年土地出让与招拍挂情况

除了土地使用制度改革之外,1990年代之后的中国住房制度也开始了市场化的改革道路。

1998年7月,国务院颁布了《关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》,要求在1998年下半年停止住房的实物福利分配,逐步实现住房分配货币化,同时建立和完善以经济适用房为主的多层次城市住房供应体系,发展住房金融,培育和规范住房交易市场。这标志着中国城市住房制度改革的重点由住房供给转到了住房分配领域,由此,中国的城市住房改革进入了住房分配货币化阶段。这一改革措施在中国城市住房制度改革历程中具有里程碑式的重要意义,这意味着建国以来一直实行的福利性实物住房分配制度完全退出历史舞台,取而代之的是以给职工发放住房补贴为主的工资性住房分配制度。在这一阶段中,中国住房制度改革按照既定目标——住房商品化、市场化全面推进,向纵深发展。也正是在这一阶段,包括以经济适用房为代表的公共住房政策、住房公积金政策以及住房金融政策等在内的住房政策在中国得到迅速普及和推行,从而建立起了相对完善的市场化的住房政策体系。

6.2 体制转型背景下的城市空间增长动力机制变化

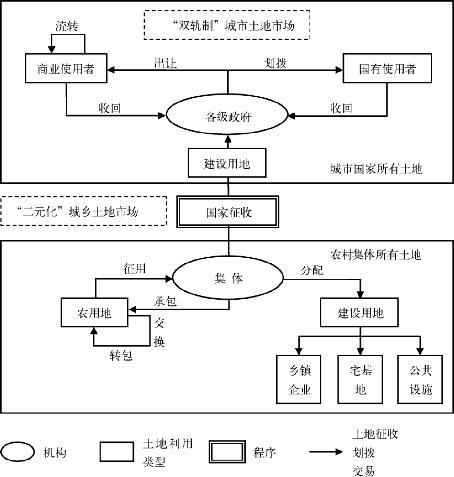

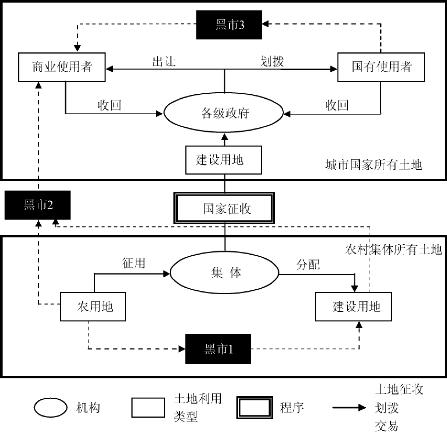

如前所述,中国土地使用制度改革取得了明显的成效,但是,中国土地使用制度改革走的是一条非均衡的渐进式改革道路。这种不均衡表现在两个方面:一方面,允许符合条件的城市国有土地在土地使用权市场上进行流转,而将农村集体土地排除在土地市场之外;另一方面,在推进土地的有偿和市场化出让的同时,还保留行政划拨的土地配置方式。这种非均衡道路的一个客观结果就是造成了双重“二元化”的土地市场结构,即“二元化”的城乡土地市场和“双轨制”的城市土地市场(洪世键,2009)(图6-4)。

6.2.1 “二元化”的城乡土地市场结构

中国“二元化”的城乡土地市场结构是基于独特的土地所有权关系发展演变而来的。中国城市土地归国家所有,农村土地归农民集体所有。国家对集体土地享有随时征收和征用权,并且国家征收是农村农用地转为城市建设用地的唯一合法途径。城乡“二元”的土地所有权结构造成了典型的“二元化”的城乡土地市场结构。

改革开放之后的中国土地使用制度改革是从农村开始的。20世纪80年代初,伴随着家庭联产承包责任制的广泛推行,中国农村出现了一个面向农村承包土地的农村土地市场。为了提高农业生产效率,农村家庭开始互换承包地,并且离开农村进城务工时,一些人把他们的土地转租给村里的其他人耕种。当时的国家政策只是默许这种承包地在集体内部的交换和转移,直到1986年,在修订的《土地管理法》中,这种行为的法律地位才明确下来,也就是国家承认了农村承包地土地市场的存在。但是,随着进城务工农民的持续增加,农村承包地市场的主体逐渐超越了集体内部成员,农民集体组织(主要是村委会)开始通过签订承包合同,将农用地直接转包给农民集体之外的个人或组织。这种“灰色”的转包行为直到1998年才得以合法化。当年修订的《土地管理法》明确规定,如果三分之二以上的集体成员同意,那么农民集体可以把农用地承包给非集体成员或是另一个集体组织。这样一来,一个面向农村承包土地的农村土地市场日益活跃和发展。

图6-4 中国土地市场的双重“二元化”结构

与由农村草根阶层发起并推动的农村土地市场的形成与发展不同,中国的城市土地使用制度改革是自上而下的,并且是在政府的推动下逐步向前发展的。在经济全球化的影响下,改革开放之后,境外投资者对中国投资的需求不断升温。但是,境外资本进入中国面临一个棘手的问题,那就是它们被排除在中国中央集权的土地系统之外,无法获得作为生产要素之一的土地。这一问题在当时刚刚设立的经济特区尤其尖锐和紧迫,因此城市土地使用制度的改革也就最早发生在特区之一的深圳。1987年9月9日,深圳经济特区把土地使用权出售给商业土地使用者,这开辟了中国城市土地市场的先河,成为中国城市土地使用制度改革的里程碑。不过,从当时的法律体系来看,深圳的这一行为是违法甚至是“违宪”的,因为当时的宪法规定“任何组织或个人不得挪用、购买、出售或以其他非法方式转让土地”。最终,在经济全球化和巨大的经济利益面前,国家以“追认”的方式,赋予了城市土地使用权交易的合法地位。1988年4月12日,全国人大修改了宪法第10条的相关内容,通过一个增加条款:“土地使用权可以依法分配”,使国家在保证拥有城市土地的所有权的基础上,有效地将土地所有权和使用权区分开来,并且使使用权可以被授予或转让给商业使用者,从而使土地使用权商业化合法化,建立了独立于行政划拨系统之外的城市土地市场。由于城市土地市场制度是面向符合条件的城市国有建设用地,而将农村集体土地排除在外,因而形成了城乡“二元”的土地市场结构。

在“二元化”的城乡土地市场结构中,连接城市和农村两个土地市场的唯一合法的途径是国家征收(征用)。在二元土地市场中,由于农村集体土地,特别是农业用地和城市建设用地两类土地之间产出的级差、社会功能负担和税费负担的级差,从而形成了农村集体的农用土地向城市国有建设用地转换的巨大租金空间(陈鹏,2007)。与此同时,政府垄断了土地使用权一级市场的用地供应,这样一来,国家征收(征用)农村集体土地,特别是农业用地便成为一种无风险的获利颇丰的套利行为。换句话说,在城乡“二元化”的土地市场结构中,由市场决定的城市土地价格和人为压低的农村土地补偿之间的巨大鸿沟造成了地方政府强烈的开发城市土地的动机(Deng,2004)。

6.2.2 “双轨制”的城市土地市场

中国城市土地市场的显著特征就是“双轨制”。在城市土地市场中,存在着两种土地配置方式:划拨和出让。划拨用于将土地使用权分配给国有或非营利使用者,并且没有时间限制;出让用于将土地使用权转让给商业使用者,存在一个固定的期限(商业用地40年,居住用地70年)。划拨和出让共同构成了城市土地使用权的一级市场。除了土地使用期限的区别之外,这两种土地配置方式在交易价格上的差别更加显著(图6-5)。划拨以“划拨价格”交易,包括三个部分:征地费、土地规费和划拨费;出让以“出让价格”交易,也包括三个主要的部分:征地费、土地规费和出让金。划拨费用于补偿行政成本,由行政决定;而出让金由市场决定,因此划拨费大大低于出让金,二者的差额也是“划拨价格”和“出让价格”之间的差价。

图6-5 两种土地配置方式的价格构成

在城市土地市场中,除了土地使用权交易的一级市场之外,还存在一个二级市场。商业土地使用者可以在二级市场进一步流通土地使用权,获取更高的收益。城市土地使用权二级市场上的交易行为统称为“流转”,主要包括三种形式:转让、出租和抵押。只有以出让的方式获得的土地才能在二级市场上流转,也就是以划拨方式获得的土地使用权被排除在二级市场之外。虽然国家不允许以划拨方式获得的土地使用权在二级市场上公开流转,但是在进行登记并且缴纳了保证金和相关费税之后,国家允许国有单位之间进行土地置换。不过更多的情况是,城市政府作为国家的代表,在支付了一笔补偿金(包括违约金)之后,将划拨用地的使用权收回,然后以更高的出让价格在一级市场中出售给商业使用者,获取“划拨价格”和“出让价格”之间巨额的差价。这样一来,“双轨制”的城市土地市场结构同样也为相关的利益主体,特别是以划拨方式获取土地使用权的单位创造了另一个套利的空间。(https://www.xing528.com)

总而言之,通过土地使用制度改革,造就了中国“二元化”的城乡土地市场和“双轨制”的城市土地市场这一双重“二元化”结构,而正是这一独特的土地市场结构为相关的利益主体提供了巨大的套利空间,这一方面激起了各级地方政府无限的征收农用地的“欲望”,另一方面也大大刺激了“黑市”上的土地交易,成为中国城市扩展失控的重要原因。

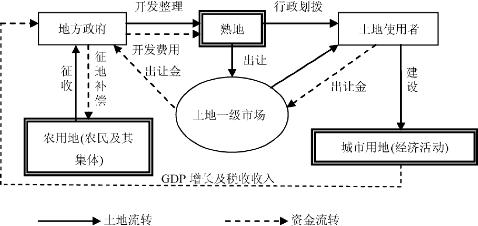

6.2.3 企业化的城市政府与城市土地开发

如图 6-6所示,在当前中国城乡“二元化”的土地市场结构中,国家征收是连接城市和农村两个土地市场的唯一合法的途径[1]。国家征收带来土地性质的两个改变,即由集体土地转变为国有土地,由农业用地转变为建设用地,国家完成征收程序后,经过土地整理,将生地变为熟地,而后把土地使用权出让或划拨给使用者。土地使用者进行开发建设,最终完成土地的转用和开发过程,进而实现了城市空间的对外扩展。地方政府征收农民及其集体的农业用地,需要支付一定的征地补偿金;地方政府将征收来的生地进行开发整理,变为可以出让或划拨的熟地,需要支出土地开发费用;在土地一级市场中,土地出让行为发生之后,土地使用者需要向地方政府支付土地出让金;农用地变为城市用地之后,相应的经济活动会带来GDP的增长及其税收收入,由于这一资金流外生于城市土地开发行为之外,可以将其称为地方政府进行城市土地开发的外部性收益。

由此可见,在中国农用地转用以及城市土地开发过程中,地方政府扮演了一个核心的媒介作用。未开发土地(农业用地)的拥有者,也就是农民及其所在集体并没有土地开发权,该权力实际上掌握在作为国家代表的地方政府手中。

图6-6 中国城市土地开发及其相应的资金流转过程示意图

从图6-6及以上的分析可以看出,地方政府[2]在城市土地开发过程中发挥着主导作用。其不仅控制着农业地征收,而且还垄断了土地一级市场。由此可见,在中国现行的体制背景下,地方政府实际上是城市土地开发及其带来的城市空间增长的决定性力量。

由于迅速发展经济是城市的利益所在,因此发展便成为地方政府的头等大事。在此背景下,地方政府的政策目标不再局限于传统的提供地方福利与服务,而是积极地利用企业家精神来改革公共管理部门,实施更加外向性的、用于培育和鼓励地方经济发展的行动和政策,即建立“企业家型城市政府”(张京祥,2008)。而在分权化的背景下,由于大部分的财政收入收归中央政府,地方政府虽然肩负着发展经济和城市建设的重任,但是缺乏预算内的财政收入来源,只能转向或热衷于追求预算外的财政收入。在双重“二元化”的土地市场结构下,土地无疑成为地方政府可资利用的最重要也是最直接的资本,城市开发,特别是农业用地向城市建设用地转化过程中巨大的增值收益也自然成为地方政府重要的经济发展和城市建设资金来源。因此,地方政府理所当然地扮演着城市土地开发主导者的角色,也自然而然地养成了对土地财政的极大依赖。

6.3 体制转型的空间效应:利益驱动下的城市土地开发热潮

中国转型期的制度变迁激发了地方政府进行城市建设的极大热情,客观上促进城市发展;但是,对城市土地开发增值收益的过度追逐,也催生了城市政府盲目进行大规模“圈地”式开发的热情,从而使开发区、新区、大学城、软件园等新的大尺度的空间形态不断涌现,进而导致城市蔓延、耕地流失等一系列问题。

6.3.1 方兴未艾的开发区热

回顾中国城市空间扩展过程,我们不难发现,在改革开放之后,特别是20世纪80年代中期土地使用制度改革之后,中国城市的空间扩展始终伴随着一轮又一轮的土地开发热潮。换句话说,20多年来,中国城市始终是在“高烧”的情况下高速扩展。

在双重“二元化”的土地市场结构下,国家征收是农村集体所有土地转为城市国有建设用地的唯一合法途径,并且国家垄断了城市一级土地市场的土地供应,这在制度上保证了国家在农村集体土地征收及在城市土地一级市场上出让所获取的巨额收益。并且,由于权力下放和财政分权,虽然按照法律规定,土地出让收益应该在中央政府和地方政府之间实行三七分成,但是,在实际执行中,国家基本上没有获得法定的那部分收益,换句话说,土地出让收益基本上全部归地方财政所有。土地出让的收益如此巨大,以至于成为地方政府财政收入的重要来源。在巨额收益的刺激下,地方政府具有强烈的征收农村集体土地用于城市建设的冲动。零星的土地征收和出让行为手续繁琐,收益回收的周期长,因此,地方政府倾向于大规模“圈地”和征地,进而大宗出让土地,在短期内将土地出让收益收归囊中。在这样的背景下,开发区这样一种兼具经济发展和城市建设双重功能的城市空间形态成为新形势下城市政府进行城市土地开发的重要形式。

中国创立开发区本意是为了避开政府办事低效率的政策环境,更有效地招商引资。20世纪80年代中期,先后在大连、秦皇岛、烟台、青岛、宁波、广州、湛江、天津、连云港、南通等城市设立10个经济技术开发区,由此揭开了开发区建设的序幕。但到后来,开发区已经变成地方政府突破土地利用总体规划和城市规划,在城市之外另划一个区域进行招商引资、推进工业化的手段。截至2007年底,国务院批准设立的国家级经济技术开发区共54家,国家级高新技术产业开发区共53家。除此之外,还有其他各种名目的国家级开发区。除了国家级开发区外,省级、市级等地方政府设立的各类开发区更是数不胜数。在2003年国家开展以清理开发区为重点的土地市场治理整顿行动之前,全国共有各类开发区6866个,规划面积3.86万km2,高出城市建成区1倍以上。其中2/3以上是由省级以下政府批准设立的。经过清理整顿,到2006年,各级各类开发区数量减少到1568个,规划面积减少为9949km2,减少的比例分别达到了77.2%和74.2%。[3]

开发区在圈占大量土地的同时,由于资金、基础设施、产业发展等方面因素短期内难以及时跟进,因此土地开发利用并不集约。2004年,有关部门利用卫星遥感技术对全国30个省区市的160个国家级开发区(园区)的土地利用状况进行了监测。通过将开发区土地利用总体规划图、开发区总体规划图与卫星遥感影像图套合比较及实地调查,结果显示,160个开发区的平均建筑密度仅为13.91%(最高57%、最低2.2%),平均建筑容积率仅为0.43(最高3.64、最低0.04),平均空闲率为6.16%(最高51%)。同时监测到开发区(园区)内还有27%的农用地,6.9%的未利用地,加上空闲地,平均还有1/3的土地尚未充分开发利用(攀志全,2005)。

除了土地利用不集约外,以工业用地为主的开发区的大量存在,也导致城市用地结构不合理。大多数开发区的发展思路就是在城区之外另创一片工业发展的天地,而不考虑人口居住,因此,在用地配置上以工业为主,服务业和居住用地只是作为工业发展的辅助进行配置。这样,虽然开发区工业发展到很高的程度,但第三产业很难发展。开发区的这种发展思路,也导致中国建设用地的总体配置结构不合理,那就是工业用地比重偏高,服务业和居住用地比重过低(刘守英,2010)。2007年,工业用地7446.0km2,加仓储用地1133.5km2,两项占到城市建设用地的25.3%;相比之下,居住用地10496.7km2,仅占城市建设用地的30.9%,大大低于世界发达国家的水平,与城市化率相当的发展中国家相比也偏低。另外,近几年,城市政府尽管注重了城市发展的宜居、便捷,在道路、市政、公共设施、绿化等方面有一定比例的土地配置,但要么比重过低,要么土地利用内部结构不合理。

虽然从官方发布的数据来看,中国开发区清理整治工作已经“初战告捷”,但是,开发区为何能够遍地开花,其中的体制背景特别是土地使用制度变革还是很值得我们深思。开发区建立的初衷是为了集中使用有限的资金,在特定的区域内进行基础设施建设,以达到节省土地、寻求最大产出的目标。但在实践中,开发区却成为“圈地”的主角,有些地方政府甚至违反国家对开发区管理的规定,直接赋予开发区“征地”、“规划”、“出租”、“转让”、“出让”、“颁发国有土地使用证”等政府用地权力,使得开发区成为一个“圈地”特区(郝书辰,2004)。

6.3.2 形式多样的大学城和新区

在开发区“热”方兴未艾之际,另一个“圈地式”的开发建设热潮也扑面袭来,那就是主要出现在大城市的大学城建设“热潮”。以2000年河北廊坊东方大学城“开城”为起点,大学城“圈地运动”很快就蔓延全国。由于缺少公开的官方数据,很难统计出全国范围内的大学城确切的数量和规模,但是,我们可以从若干典型的大学城案例中对大学城“圈地”的规模进行想象(表6-1)。早期的大学城,如廊坊东方大学城和上海松江大学城,规划面积相对较小,其后,大学城的规模如滚雪球般不断膨胀,乃至出现动辄规划面积在50km2以上的“巨型”大学城。虽然在2003年开展的开发区专项清理整顿中,大学城作为重点清理整治对象之一经受了重大打击,不少大学城从名义上被取缔,但是却化整为零,以各个高校独立运作的形式顽强地曲折发展壮大。如今,大学城建设已经蔚然成风,并且成为中国城市新一轮“圈地运动”的重要载体。

表6-1 部分大学城情况

除了开发区“热”和大学城“热”之外,还有规模更加庞大的新区开发热潮。这里所说的新区,除了一些以开发区为主体的(如无锡新区),还包括国家层面的经济改革试验区(如滨海新区)以及城市划出的以商业开发为主要目地的行政区域(如郑州的郑东新区)。与开发区或大学城相同,新区同样带有显著的“圈地”特征,且在土地开发和投资规模方面有过之而无不及,占地从几千亩到上万亩,投资动辄几亿甚至数十亿,设计规模都是连片开发,甚至开发规模是原来城市建成区的数倍乃至数十倍。

新区大规模开发热潮导致开发商的胃口越来越大,而地方政府为了获巨额的土地出让收益,也很愿意大宗出让土地,引入有实力的大开发商进行成片开发,于是,在地方政府和开发商的共同配合之下,我国城市开发出现了一股声势浩大的“圈地潮”(陈芳,2003)。在这股热潮中,单宗出让面积在上千亩的比比皆是,而少数有金融市场力量支撑的实力强大的开发商更是一掷千金、跑马圈地,在全国范围内圈占大量的土地。

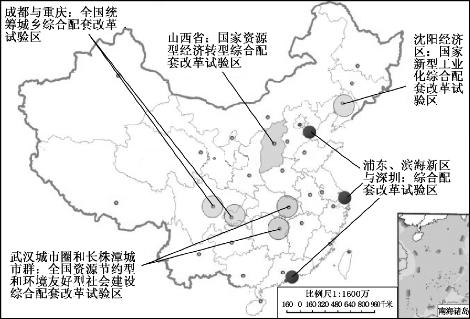

值得关注的是,近年来,随着国家政治经济体制改革的深入,从国家批准浦东新区和滨海新区成为综合配套改革试验区开始,国家陆续批准了成渝城乡综合配套改革试验区、武汉城市圈教育综合改革试验区以及长株潭城市群资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区等多个综合配套改革试验区(图6-7)。除此之外,全国上下大大小小的很多城市也在摩拳擦掌、跃跃欲试,以各种名义向国家申请成为新的改革试验区。城市政府之所以热衷于申请成为国家综合配套改革试验区,固然有其以改革促发展的意愿,但是包括土地使用政策优惠等在内的一系列政策优惠才是真正追逐的利益所在。另外,相对于开发区、大学城乃至其他类型新区而言,改革试验区的范围更大,再加上土地使用等在内的政策更加宽松、优惠,因此我们完全有理由警惕改革试验区沦为新的“跑马圈地”的工具。

图6-7 截至2010年年底中央批准的综合配套改革实验区示意图

6.3.3 日益猖獗的土地“黑市”

如前所述,中国土地市场的双重“二元化”结构造成巨大的套利空间,这成为合法与非法土地市场繁荣的重要推动力:一方面,作为国家代表的地方政府通过“国家征收(征用)”这一将农村集体土地转为城市国有建设用地的唯一合法途径,以较低的价格从农民集体手中征收土地(主要是农用地),而后在城市一级土地市场上以市场价格出让给商业使用者,合法套取土地出让金;另一方面,被排除在合法的土地征收、出让利益分配系统之外的农民集体以及以行政划拨方式获得土地使用权的国有单位,为了获取农用地非农化以及建设用地流转的增值收益,通过不同途径转用或交易土地,从而形成不同类型的土地“黑市”(图 6 8)。

图6-8 土地“黑市”示意图

从城市空间对外扩展的角度来看,“繁荣”的官方城市土地市场和“黑市”对城市空间扩展具有不同的影响路径。

“黑市1”主要是农村集体所有的农用地违法转用为农村建设用地,违法主体主要为农村的个体居民,违法形式主要是农民私自建房或建房超标。由于这部分违法用地主要发生在农村,用地性质仍然为农民集体所有,并且近年来随着国家加紧了对农民建房宅基地的审批和监察力度,在一定程度上控制了农民建房的行为,因此,这部分违法用地及其违规建筑并未对城市空间扩展形成实质性的直接影响。

与之相反,“黑市2”和“黑市3”中的违法土地交易与转让行为对城市空间扩展有着实质性的影响。按照中国当前土地管理法律法规的规定,农村的农民集体及其成员以及城市享有划拨土地使用权的国有单位基本上不能分享土地出让这一巨额的增值收益。特别是农村的农民集体及其成员,其虽然是农村集体土地的初始所有者,且在土地征收中可以得到一笔由土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿法三部分构成的补偿,但是这笔补偿仅为土地征收出让增值收益中的很小一部分。因此,农村集体及其成员并不都支持国家征收土地的行为。为了获取土地转用的增值收益,一些农民集体绕开国家的征收程序,直接把集体土地,特别是农用地转让给城市商业使用者,用于商业开发。这就导致了如图6-8所示的“黑市2”的形成与兴盛。在“黑市2”中,农村集体所有的土地(主要为农用地)未经国家征收程序而直接用于城市开发建设,从而直接增加了城市建设用地的来源,加快了城市向农村扩展的速度。通过“黑市2”进行土地开发的一个典型结果就是小产权房。由于这类土地没有经过国家的征收和出让程序,在用地性质上还属于集体用地,因此,所开发的住宅不能办理房产证。虽然“小产权房”产权不明确,但是由于其所用的土地避开了国家的征收和出让程序,也就是没有缴纳土地出让金,因此大大降低了建房成本,在城市商品房价格一路狂飙的背景下,相对低廉的“小产权房”对城市居民特别是中等收入居民很有诱惑力。此外,由于在“黑市2”的土地交易行为及其后续的“小产权房”的开发建设中,相关利益主体(开发商、农民集体及其成员以及购房者)都能从中获得不菲的收益,因此也就有进行交易和开发的强大的经济激励。从一定意义上说,“黑市2”的存在和蔓延是农民集体及其成员、开发商以及城市居民联合对国家垄断土地征收和出让行为的抵制与反抗。

在“黑市3”中,在计划经济体制以及“双轨制”土地管理体制下以行政划拨方式获得土地使用权的国有和集体单位,未经国家收回和出让程序,而以“土地置换”的名义,直接将土地使用权转让给城市商业开发者进行商业开发,改变了城市内在的空间结构,从而也对城市空间扩展产生了实质性的影响。在计划经济体制下以及“双轨制”土地管理体制下,国家以低价划拨给国家单位土地使用权,如果该单位希望在市场中以更高价格“出售”或转让其土地使用权,就必须先在市政府登记,并向土地所有者(例如国家)补交出让金。然而,由于出让金相当可观,将其支付给国家将会大大减少希望出售土地的国家单位的经济利益,因此,逃避“补交出让金”,是土地使用权从国家单位直接转给商业使用者这一违法交易的主要动机。通过“黑市3”进入城市土地市场的建设用地主要用于房地产开发。由于这种土地交易及其开发行为逃避了政府的监管,并且通常是不符合城市用地规划要求的,因此对城市的空间布局和房地产业的健康发展造成负面影响。在近两年房地产“热”持续升温,城市土地价值不断飙升的背景下,不少享有划拨用地使用权的国有和集体单位都打起了“以地生财,以地抵债”的算盘。此外,由于当前中国行政体系的条块分割仍然十分严重,一些部门从自身利益出发,也为这些违法的土地交易行为打起“保护伞”。

【注释】

[1]为了分析便利,本书不考虑国家征用农村集体土地的情况。

[2]在中国现行的城乡合治的背景下,地方政府实际上就是城市政府。因此,在本书中,如未特殊说明,地方政府等同于城市政府。

[3]中国新闻网.国土部:中国开发区数量减少7成 .2007-9-17

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。