1 绪论

改革开放特别是1990年代以来,随着中国城市化进程的加速,中国城市空间也迅速对外扩张,蔓延式增长成为当前中国城市空间增长的主要模式。在当前“压缩城市化”和体制转型背景下,全面审视中国城市蔓延的发生机理,进而提出切合实际的调控措施,已经成为学术界特别是城市经济学和城市规划学理论研究的前沿问题。

1.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究背景

改革开放以来,中国正在经历着人类历史上速度最快、规模最大的城市化进程。2011年我国城镇化率已达51.27%,这意味着我国的城镇人口首次超过农村人口。我们只用30年时间就赶上了西方100至200年的城市化历程,可谓是一种复杂而“压缩”的形态,表现出极为明显的“时间浓缩”与“空间压缩”特征(张京祥,2010)。一方面,经济快速增长和快速城市化进程要求有更大的城市空间来容纳不断增长的经济和人口规模,并且这种高速增长的态势未来还将继续,中国城市空间增长的时间被“浓缩”了;另一方面,土地、水等资源环境瓶颈和节能低碳等发展理念要求中国的城市不能向过去一样走粗放型增长的道路,特别是18亿亩耕地红线提出来之后,土地资源的约束更是成为套在中国城市空间增长头上的“紧箍咒”,换句话说,未来中国城市空间增长的空间被“压缩”了。

城市化(Urbanization)主要是指农村居民向城市生活方式的转化过程,反映在城市人口增加、城市建成区扩展、景观和社会以及生活方式的城市环境形成(森川洋,1989)。可见,城市空间增长(Urban Spatial Growth)是城市化进程的组成部分。快速城市化进程引起城市空间的高速增长,但并不必然引发城市蔓延(Urban Sprawl)。城市一旦形成之后,人口的聚集和经济的增长,必然推动城市空间的增长,以容纳更多的人口和经济活动。此外,居民收入水平的提高以及交通成本的降低所造成的居民额外的住房需求,也是推动城市空间增长的重要力量。由此可见,城市空间增长自身是中性的,并不存在褒贬之分。与中性的城市空间增长不同,“城市蔓延”一词从其诞生之日起,就被贴上了鲜明的贬义标签。从本质上看,城市蔓延是一种过度的城市空间增长形式(Brueckner,2000;Mills,2003),也就是超过一定限度(通常指城市化速度,也就是城市人口增长速度)的城市空间增长模式(Ewing,1997),在空间形态上表现出低密度、条状或带状、分散、蛙跳开发式等特征(Burchell,2005;Lopez,2003)。

城市化作为一个人口集中的过程,从理论上说有利于土地的节约集约利用(周一星,2006)。但是,中国改革开放以来的城市化历程并未符合以上的“城市化有利于节约集约用地”的理论结论,城市空间的过度增长即城市蔓延成为中国城市化进程的重要特征。1990—2006年,我国城镇人口增长90%,而城市建成区面积扩大了1.6倍(杨伟民,2008)。2000—2003年,我国城镇人口年均增长4.49%,而城镇建成区面积年均增长8.05%,人均建设用地达到126平方米,远远高于发达国家人均82.4平方米和发展中国家人均83.3平方米的水平(仇保兴,2006)。城市空间的蔓延式增长,已经导致了大量耕地的流失、土地低效利用、交通状况恶化、绿带被蚕食等问题(Yeh &Li,1996)。正因为如此,城市蔓延问题已开始引起了不少学者的高度关注。陆大道院士等指出,近10年来我国城镇化空间失控现象极为严重,形成了大分散和蔓延式的扩张,如果不能有效遏制“冒进式”城镇化和空间失控的严峻态势,将会严重阻碍我国整个现代化的进程(陆大道,2008)。

改革开放特别是1990年代以来,城市空间过度增长即城市蔓延之所以成为中国城市化进程的重要特征,与改革开放以来中国持续、渐进的体制转型背景息息相关。作为城市社会经济活动的空间投影,制度变迁及其相应的复杂影响必然在城市空间结构上有着明显的表征,并强烈影响着城市空间增长的进程。体制转型背景下,制度变迁所引发的城市增长动力机制的变化是造成城市蔓延的宏观动力。这主要体现在城市空间经济属性的凸现和地方政府沦为高度趋利的“企业型政府(Entrepreneurial Government)”(Osborne &Gaebler,1992)上。制度变迁在客观上促进城市发展的同时,也使得开发区、新区、大学城、软件园等新的空间形态不断涌现,进而导致城市蔓延、耕地流失等一系列问题。

1.1.2 研究意义

在当前中国面临体制转型和“压缩城市化”的背景下,基于城市经济和城市规划比较分析的视角,探讨中国城市蔓延的机理,进而提出相应的调控措施,无论在理论还是在实践上都是一个全新而又极具价值的课题。

(1)从理论视角,中国特殊的国情和时代背景催生新的城市空间增长理论。作为渐进式(Gradualism)体制转型和快速城市化过程作用于空间地域的重要表征,近30年来,中国的城市空间发展演化表现出令人惊异的多变性,世界上没有现成的理论能够系统全面地解释和回答中国城市蔓延的现象。可以说中国城市空间增长所出现的问题就是城市研究领域最前沿的问题之一,中国的城市研究也因此第一次历史性地成为世界城市研究的前沿。当前,中国城市空间增长的理论研究还处在引进国外现有的研究成果阶段,但是“舶来品”往往会水土不服,难以在中国得到广泛的应用。时代的机遇和理论的贫瘠迫切需要建立适应中国国情、对城市空间增长具有指导作用的理论体系。

(2)从实践视角,中国“压缩城市化”环境下的城市空间需要更加科学有效的调控。按照西方发达国家的历程,中国正处于“S”型城市化曲线的中期,即处在城市化的高速推进期。也就是说,中国快速的城市化进程还将持续很长一段时期。然而,中国日益短缺的土地、水等资源以及不断恶化的生态环境,再加上节能、低碳的经济发展方式,使得城市空间增长的门槛约束环境不断紧缩。持续快速的城市化进程以及日益趋紧的资源环境的约束,也就是“时间浓缩”和“空间压缩”构成未来中国城市空间增长面临的基本环境。如何在“压缩城市化”环境下控制城市无序蔓延,建立一套有效的切合中国实际的城市空间增长管理机制,无疑对中国城市化进程具有重大的指导意义。

1.2 基本概念辨析

“蔓延”一词最早由Earle Draper于1937年在一个全国性的规划师会议上使用,指的是一种缺乏美感和不经济的居住模式(Wassmer,2002);“城市蔓延”一词最早被社会学家William Whyte在1958年的《财富》杂志开篇所使用,用以指代城市郊区飞地式开发的现象(Whyte, 1958)。从1960年代开始,城市蔓延一词被公众和学者广泛接受,用来指代造成不希望得到的社会影响的城市开发模式。从历史背景上看,城市蔓延讨论的形成和壮大,与美国的郊区化问题息息相关。20世纪50年代,美国大城市近郊的小城镇人口迅速增加,引发城市空间的无序蔓延。在实践的推动下,美国学术界对城市蔓延的研究也日益高涨。

1.2.1 城市规划视野下的城市蔓延

虽然城市蔓延一词由来已久,但直到现在也未能形成统一的界定,以至于影响了对城市蔓延及其相关问题的理解和认识。换句话说,学者普遍认为蔓延现象很普遍,负面影响也很严重,但是仍然不能指出什么才是蔓延以及如何进行测度,并且不同学科领域的学者关注城市蔓延的视角也有所区别(陈明星,2008):环境学者关注的是城市蔓延对环境以及人类健康的危害;社会学家关注的是城市蔓延对社会关系的影响;城市规划学者关注的是城市蔓延对城市土地利用以及城市空间结构的影响;经济学家关注的是城市蔓延背后的市场机理以及如何用市场手段来纠正城市蔓延的倾向。

城市规划学者是研究城市蔓延问题的主要力量,也是造成城市蔓延定义混乱的主要因素。在城市规划学者眼里,城市蔓延是一种空间开发形式,以低密度、分散化和不连续的“蛙跳”扩张以及隔离的土地使用为特征,鼓励大量私人交通工具和条状购物中心的使用;该开发形式主要发生在大都市地区边缘的开敞的农村土地(Anderson,1996;Ewing,2003;Burchell,1998;Hadly,2000)。关于城市蔓延的定义如此之多,因此有些学者对相关定义进行归类。Siedentop(2005)认为有五种蔓延的定义:(1)根据居住系统的密度特性来定义蔓延,这些定义把蔓延看做是低密度的居住形式和功能分解的城市;(2)将蔓延定义为与城市向农村的空间扩张相联系的城市职能去中心化的过程;(3)通过居住系统的结构和形式特性来定义蔓延的特征,蔓延被理解为一种城市形式的建筑过程,即从之前的单中心紧凑结构转变为一个离散、多中心和分散居住结构;(4)基于土地利用的社会性的有关影响的定义,例如交通诱导效应、肥沃土壤流失等;(5)基于标准的规划和秩序理解的定义,违背空间开发目标的、没有规划的城市开发被看做是蔓延。Galster等人在对过去城市蔓延定义进行评述的基础上,归纳了六种蔓延定义类型:(1)通过案例定义蔓延,这可以被看做蔓延特征的具体化,例如洛杉矶;(2)蔓延被作为一般性的城市开发模式的美学判断标准;(3)蔓延是外部性的原因,例如对轿车的高度依赖,逃离内城的居民,工作和住房之间的空间错位,环境质量的降低;(4)蔓延是一个独立变量的结果或影响,例如破碎的地方政府,不科学的规划,排他性的分区;(5)蔓延被定义为一个或多个的现有的开发模式,最经常提到的是低密度和蛙跳,远离中心设施,就业和居住开发的散步,连续的条状开发;(6)蔓延被看做是发生在特定时期,例如城市地区扩张时期的开发的过程。他们也对城市蔓延进行了界定:蔓延(名词)是城市地区的一种土地利用模式,该模式是八种独特维度的综合:密度、连续性、集中度、集聚、向心性、核性、混合土地利用和接近性。基于这些维度,Galster等人还对蔓延式与非蔓延式的城市土地开发进行了比较。

总而言之,在城市规划学者中,Galster对城市蔓延的界定得到较为普遍的认同,应用也相对较广。

1.2.2 城市经济视野下的城市蔓延

相对于各执一词的城市规划领域而言,城市经济学的学者对城市蔓延的定义相对一致。Mills(2003)认为,对于城市经济学而言,城市蔓延意味着过度郊区化。Brueckner也把城市蔓延看做是过度的城市空间增长,认为在市场机制,即“看不见的手”的指引下,房地产开发商和非城市使用者(主要是农民和其他农业使用者)之间的竞争有助于决定城市的土地利用强度以及城市空间规模,因而大部分城市空间增长是良性的,其背后的根本力量包括人口增长、收入提高和交通成本下降;城市蔓延是市场失灵导致的过度的城市空间增长,而市场失灵的来源主要有三种:由于开敞空间社会价值所导致的失灵,由于高速公路拥堵产生的社会成本所导致的失灵和完全由于新开发的基础设施的成本造成的失灵。

如果将城市蔓延理解为过度的城市空间增长,那么,城市增长是否过度也就成为区分良性增长与蔓延的分水岭。由于正常城市空间增长是在市场机制作用下的城市地域范围的扩张,因此,这种城市扩张方式从经济效率的视角来看是有效率的,也就是一种帕累托改进式的城市地域范围扩张;相反,城市蔓延是由于市场或政策失灵导致的城市地域范围扩张,是一种无效率,也就是非帕累托改进式的城市地域范围扩张。因此,从经济学的视角出发,我们可以将是否为帕累托改进作为区分正常城市空间增长与城市蔓延的理想化标准。

所谓帕累托改进,是指在其他人福利没有变坏的情况下增进一些人福利的配置方式,如果一种配置方法存在帕累托改进,它就被称为帕累托低效率,反之就称为帕累托有效率(范里安,2006)。下面我们用一个简化的理论模型来分析城市空间增长的过程。

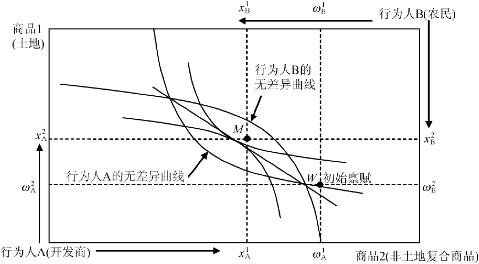

在城市经济学模型中,通常假设家庭从土地以及除土地之外的复合商品中获得效用。在本书中,我们借用这一思想来从理论上区分城市空间增长与城市蔓延。假设某一区域由位于中心的城市和位于外围的农村组成,在地域范围上,城市为农村所包围;城市土地为建设用地,归开发商所有;农村土地为农业用地,归农民所有。农业用地可以转变为城市建设用地,但这一过程是不可逆的,即城市建设用地不能转变为农业用地。基于这样的假设,不难得出这样的结论:城市空间增长即城市地域范围的扩展,必然伴随着土地所有权和用地性质的变更。也就是开发商必须从农民手中购买农业用地,并将其转变为城市建设用地。在市场机制的条件下,城市空间增长的过程可以看做是农村土地交易及其后续开发的过程。如果我们将开发商和农民及其集体看做是交易行为人A 和B,将土地和非土地复合商品集合看做是交易的商品1和商品2[1];![]() 表示开发商的消费束,其中x1A表示开发商所消费的土地,

表示开发商的消费束,其中x1A表示开发商所消费的土地,![]() 表示开发商所消费的非土地复合商品。农民的消费束用XB=

表示开发商所消费的非土地复合商品。农民的消费束用XB=![]() 表示。XA和XB这一对消费束称为一种配置。如果所消费的每种商品的总数与其总的禀赋量相同,这种配置就是可行配置,即:

表示。XA和XB这一对消费束称为一种配置。如果所消费的每种商品的总数与其总的禀赋量相同,这种配置就是可行配置,即:

其中![]() 和

和![]() 分别是开发商和农民的初始禀赋配置,也是城市空间增长前的配置。如图1-1所示,假设W为初始禀赋点。穿过点W的行为人A和B的无差异曲线构成一个呈透镜状的区域。在该区域内任何配置都是可行的,并且每一配置都是帕累托改进。但是,除了点M之外,该区域内的其他点均会形成一个新的“互利区”,进而能够进行新的帕累托改进的交易。最终,在M点上,开发商和农民的无差异曲线相交,也就意味着在该点上不存在对双方都有利的交易。我们可以认为,点M就是有效率的帕累托的有效率配置点。由点W向点M移动的配置过程意味着开发商以

分别是开发商和农民的初始禀赋配置,也是城市空间增长前的配置。如图1-1所示,假设W为初始禀赋点。穿过点W的行为人A和B的无差异曲线构成一个呈透镜状的区域。在该区域内任何配置都是可行的,并且每一配置都是帕累托改进。但是,除了点M之外,该区域内的其他点均会形成一个新的“互利区”,进而能够进行新的帕累托改进的交易。最终,在M点上,开发商和农民的无差异曲线相交,也就意味着在该点上不存在对双方都有利的交易。我们可以认为,点M就是有效率的帕累托的有效率配置点。由点W向点M移动的配置过程意味着开发商以![]() 单位的资本换取了

单位的资本换取了![]() 单位的土地;相反,农民以

单位的土地;相反,农民以![]() 单位的土地换取了

单位的土地换取了![]() 单位的资本。也就是说,此时城市的边界扩展了

单位的资本。也就是说,此时城市的边界扩展了![]() 单位。由于该城市空间增长轨迹是帕累托改进的过程,也就是福利增进的过程,因此可以称之为帕累托改进的城市空间增长。

单位。由于该城市空间增长轨迹是帕累托改进的过程,也就是福利增进的过程,因此可以称之为帕累托改进的城市空间增长。

图1-1 帕累托改进的城市空间增长

需要注意的是,在该分析框架中,土地供应量不变,这与其他经济模型中假设土地总量是固定的有着很大的区别。此外,该方法只考虑建设用地和农用地二者总量的均衡,而不考虑土地资源配置的区位特征。如果考虑土地的区位要素,由于受到土地资源总量的约束,城市空间增长的成本实际上是越来越高的。不过,帕累托改进在现实生活中难以观测和量化,因此,以此区分城市蔓延与正常城市空间增长,只能说是一种理想化的区分,在实际应用中还需要有更加实际和具有可操作性的区分方法,例如将城市空间增长的速度与城市人口增长速度进行比较等等,这将在后面的城市蔓延测度问题中进行详细阐述。

应该说,城市规划和城市经济学领域的学者从各自的视角分别揭示了城市蔓延的内容。城市规划学者普遍从城市土地开发及其形成的城市空间形态的角度来界定城市蔓延,认为城市蔓延是特定的土地开发模式,包括低密度、分散化、跳跃式开发,条带状商业走廊开发和大规模单一功能区开发等等;城市经济学的学者侧重从经济运行机制的角度来界定城市蔓延,认为城市蔓延是由于市场失灵所导致的过度的城市空间增长。实际上,以上两类定义分别描绘了城市蔓延的外延和内涵。从本质上看,城市蔓延是一种过度的城市空间增长形式,在空间形态上表现出低密度、条状或带状、分散、蛙跳开发式等特征,也就是“非紧凑开发”(Ewing,1997)。综合这两类定义既能揭示城市蔓延的本质特征,同时也使新定义具有可操作性,便于在实践中进行测度。

尽管城市经济学和城市规划学等不同学科认识城市蔓延的视角有所不同,但是他们在对城市蔓延的评价问题上存在诸多的共识,都认为城市蔓延具有诸多负面的影响,例如缺少规模经济,这降低了郊区的公共服务水平,弱化了中心城的经济基础;通过鼓励使用私家车增加了能源消费,进而导致交通拥堵和空气污染;在开敞土地上进行分散而破碎的城市开发,不可逆转地破坏了生态系统(Frenkel,2008)。基于此,旨在限制城市无序增长,即城市蔓延的城市增长管理相关理论研究与政策实践应运而生。

1.2.3 城市蔓延与相关概念辨析

1)城市空间增长与城市蔓延

基于城市经济学的视角,城市蔓延可以理解为过度的城市空间增长。在市场机制的作用下,人口增长、收入增长和交通成本的降低等因素推动了城市足迹的扩展,也就是推动了城市空间增长;而由于土地利用外部性等因素造成的市场失灵问题,导致了过度的城市空间增长,也就是城市蔓延。当然,除了市场失灵因素之外,政策失灵也是导致城市蔓延的重要因素。例如,提供开敞空间普遍被认为是一项限制城市蔓延的公共政策,但是有学者通过研究发现,该政策可能无法收到预期的效果,甚至会造成蛙跳式的城市土地开发模式,进而对城市蔓延起到推波助澜的作用(Wu,2003)。

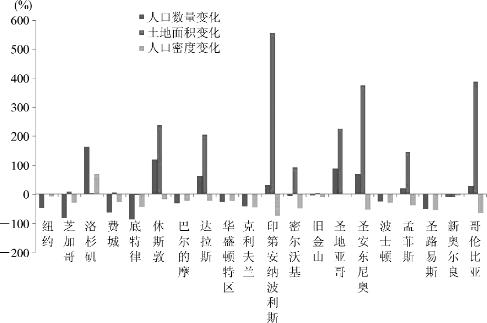

从历史上看,城市空间增长的现象由来已久。城市一旦形成之后,人口的聚集和经济的增长,必然推动城市空间的增长,以容纳更多的人口和经济活动。此外,居民收入水平的提高以及交通成本的降低所造成的居民对额外住房的需求,也是推动城市空间增长的重要力量。但是,20世纪,特别是1950年代以来,以美国为代表的西方国家的城市空间增长方式是城市“足迹”(城市化地区)的扩张速度明显快于城市人口增长的速度,甚至是城市人口没有增加,而城市化地区仍然在扩大。例如,1950—1990年,美国城市化地区的土地数量增长了245%,而相应的人口仅增长了92%(阿瑟,2008)。如图1-2所示,在1950—1990年期间,除了个别西部城市之外,美国主要大城市的人口数量是减少的,但是在城市化地区的土地面积方面,除了纽约、底特律和新奥尔良之外,其他城市无一例外都是增加的,其中增长最快的印第安纳波利斯,其城市化地区的土地面积增长了558.2%。这说明,在此期间,美国主要大城市土地面积扩张速度快于人口增长速度。与之相应,在此期间,美国主要大城市的人口密度基本上是下降的,甚至有些城市,如印第安纳波利斯的人口密度竟然下降了惊人的73.9%。

图1-2 1950—1990年美国主要大城市人口、土地面积和人口密度变化情况

由于城市化地区增长速度快于城市人口增长速度导致了城市密度下降,也就是城市以更加分散的方式向外扩张。相对于人口增长而言,城市空间增长速度过快,也就是城市空间过度增长了,这样的空间增长模式就是城市蔓延。由此可见,城市蔓延是城市空间增长的一种形式,是一种过度的、不合意的城市空间增长模式。

正如Mills所言,城市蔓延已经成为紧凑城市和精明增长的对立物,是一个含轻蔑之意的术语,它指呈现低密度、机动化依赖、非城市邻近的城市和大都市增长格局(Mills,2003)。

2)郊区化与城市蔓延

郊区化的客观结果是城市蔓延。城市空间增长可以分为城市化的增长和郊区化的增长。其中,郊区化指的是城市中心的人口向郊区转移的过程。由于总人口并没有增长,随着郊区化的进行,城市空间必然以更加分散的方式向外扩展。因此,从这一意义上说,郊区化的城市空间增长必然就是城市蔓延。(https://www.xing528.com)

西方国家和地区的郊区化进程由来已久,最早可追溯到1930年代大危机时期。1950年代后,随着中心城市地价的上涨、生活水平的改善、对低密度的独立住宅的追求和汽车的广泛使用等原因,郊区化进程加速(许学强,1997)。私人小汽车的普及开启了西方大规模郊区化时代,20世纪50、60年代是西方郊区化的高潮时期(周一星,1998)。如前所述,城市蔓延这一概念诞生于1930年代,并且在1950年代之后在美国等西方国家的得到广泛的认可和普及。由此可见,从发展的时间上,城市蔓延基本上是紧随郊区化的进程。从内容上看,人口的郊区化必然会导致空间形态的城市蔓延。1950年代后期,美国大城市开始出现中心城市人口停止增长甚至负增长,而近郊小城镇人口迅速增加的现象,这就是所谓的“郊区化(Suburbanization)”;随着郊区化的推进,城市逐渐侵蚀原来的农田、森林地带,城市化地区的土地面积增长速度超过了居住在城市化地区内的居民增长的速度,这种失控的城市化地区蔓延的现象,被称为“城市蔓延”(张庭伟,1999)。

郊区化蔓延只是城市蔓延的一种形态。由于郊区化与城市蔓延关系密切,也有学者将二者等同起来。例如,吉勒姆认为,郊区化是郊区发展模式在一个区域或一个国家的扩散,即城市化蔓延形式在一个区域或一个国家的扩散。在其著作中,“蔓延”和“郊区化”也交替出现(吉勒姆,2007)。不过,准确的表述应该是郊区化蔓延是城市蔓延的一种形式。又例如,Downs(1994)认为城市蔓延是郊区化的特别形式,它包括以极低的人口密度向现有城市化地区的边缘扩展,占用过去从未开发过的土地;Pendall(1999)则主张将郊区化蔓延描述为一种低密度的“城市化”现象。除了郊区化蔓延之外,还存在另一种城市蔓延的形态,即城市化蔓延。郊区化蔓延主要是城市内部的推力和郊区(农村)的拉力共同作用的结果,也就是城市内部居住条件恶化等因素使得城市人口,特别是高收入人群逃离城市,到风景更加优美、居住条件更加优越的郊区居住,而郊区化的空间形态的结果是低密度,有时是蛙跳式的空间增长模式。相对于城市中心的土地利用强度而言,郊区化造成的土地开发强度显然较低,从而也就造成过度的城市空间增长。从这意义上说,郊区化城市空间增长必然是城市蔓延。如果说郊区化蔓延是指由于人口向郊区扩散导致的城市空间增长模式,那么城市化蔓延是指由于人口向城市集中导致的城市空间增长模式,是农村人口向城市集中的过程,由于原有的城市空间容纳不了日益增长的人口,必然形成空间增长。这时,城市空间增长的方式可能是垂直的空间增厚,也可能是平面的向外扩展。如果是前者,那么这种城市空间增长方式必然不是城市蔓延;如果是后者,也不一定带来蔓延,需要对比城市扩展前后的土地利用强度。如果新增长是以一种更加分散的形式进行,使城市空间形态越发分散,那么就是蔓延;如果新增长是以一种更加集中的方式进行,使城市空间形态越发紧凑,那么就不是蔓延。因此,蛙跳式的城市空间增长并不必然是蔓延。因为蛙跳式增长可能在老城区之外建设一个新城,新城的土地开发利用强度可能并不亚于老城,这样的蛙跳式增长也就不能定义为蔓延了。

总而言之,如果将城市蔓延理解为过度的城市空间增长,那么人口郊区化所带来的城市空间增长必然是蔓延;另外,如果郊区化蔓延只是城市蔓延的一种形式,城市化推动的城市空间增长也可能是蔓延。

1.3 已有研究成果综述

1.3.1 国外学者研究成果综述

1960年代以来,西方国家以郊区化为代表的城市蔓延问题引起了学术界的广泛关注,西方学者对城市蔓延特别是其内在机理问题进行了大量的研究。

然而大多数的学者对城市蔓延发生的机理只是作出经验性的判断,认为土地持有者的投机行为、政府的公共管制(分区制)、交通设施的建设、政府的公共政策(交通补贴和住房信贷政策等)以及征收土地开发税等是造成蔓延的重要因素(Harvry,1965;Downs,1994;Duton,2000;Gillham,2002)。1980年代之后,越来越多的学者基于经济学的视角来分析城市蔓延的机理。Alonso(1964)的竞租模型(The Bid-Rent Model)及其建立的单中心城市一般均衡分析框架成为现代新古典城市经济理论的里程碑。而后,Muth(1969)和Mills(1972)对该模型进行扩展,建立了Muth-Mills住房模型。Brueckner(1983)利用Muth-Mills模型来解释城市空间增长问题,他认为城市空间增长与城市人口、城市居民收入和农业土地地租有关;Brueckner(2000)进一步区分了市场力量和市场失灵分别对城市空间增长以及城市蔓延所产生的影响:市场力量包括城市人口增长、城市居民收入水平提高以及交通成本的下降等,这些市场因素造成了良性的城市空间增长;市场失灵包括开敞空间的社会价值、拥堵的社会成本以及新开发基础设施的成本等因素导致的城市空间的过度增长,也就是城市蔓延。

1990年代以来,美国学者和政府广泛检讨了美国郊区化导致的城市空间蔓延及其带来的生态、社会方面的负效应,提出了要通过精明增长(Smart Growth),即增长管理(Growth Management)对土地开发活动进行管制,以提高城市空间增长的综合效益,包括绿带(Green Belt)、城市增长边界(Urban Growth Boundary)、足量公共设施要求(Requirement for Adequate Public Facility)、开发影响费(Development Impact Fee)等政策工具得到广泛应用(Porter,1997;Gillham,2002)。

1.3.2 中国学者研究成果综述

相对于西方汗牛充栋的有关城市蔓延的文献,我们对于中国城市扩张是否过度或无效率这一问题知之甚少(Deng,2004)。目前,国内城市蔓延及其规制问题的研究十分有限,主要集中在城市地理和城市规划领域。大多数的研究是对西方尤其是美国的城市增长管理的实践及其政策工具进行综述,并对这些工具与策略在中国应用进行初步探讨(张进,2002;张波,2004;蒋芳,2007;陈锦富,2009;吴次芳,2009),也有一些学者在借鉴西方城市增长管理,特别是精明增长的相关理论和工具的基础上,以国内的城市为案例进行分析(张忠国,2006;苏建忠,2005;刘冬华,2007;雒占福,2009)。

改革开放以来,中国渐进式体制转型道路引起了不少学者,特别是华裔学者的研究兴趣,基于体制转型背景的城市蔓延机理与规制的文献时常发表于国内外主流城市规划和城市地理刊物上。有些学者以“增长机器(Growth Machine)”模型和“城市政体(Urban Regime)”模型为基础,来分析改革开放以来中国城市空间增长与蔓延问题(Zhu,1999;Deng&Huang,2004;张京祥,2008;朱介鸣,2009);也有学者从尺度重构(Scaling)和地域化(Territorialization)过程的角度来研究中国改革开放以来城市空间结构的变化(沈建法,2007)。在中国的体制转型中,土地制度改革对城市空间增长乃至城市蔓延的影响尤其深远,这也引起不少学者的关注(Cartier,2001;徐江,2007;陈鹏,2007;洪世键,2009)。

总体而言,目前中国学者(包括华裔学者)对城市蔓延机理及其规制问题的研究还十分有限,特别是缺少基于城市经济学视角的系统化理论与实践研究,而这正是本书试图要解决的问题。

1.3.3 已有研究成果述评

纵观国内外关于城市空间增长及其管理相关问题的研究,我们不难总结出以下几个方面的特点:

第一,国外研究重数理模型,国内研究重计量分析。国外学者对城市空间增长与管理问题的研究,侧重于构建或依托数理模型来进行分析,即使是利用城市样本进行的经验分析,也是以相关的数理模型为基础的。反观国内相关的研究,基本上不涉及数理模型部分,更多的是选取某些指标,以某个或某些城市为案例,采用一定的计量方法进行分析。由于缺少相应的数理模型的支撑,国内不少相关研究成果并没有太大的说服力。

第二,国外研究涉及学科较广,国内研究涉及学科较少。国外研究城市空间增长及其管理的学者涉及地理、城市规划、经济学、环境科学等不同的学科,特别是具有经济学背景的学者占了很大的部分;反观国内研究该问题的学者,基本上以地理学领域的学者为主,具有其他学科背景特别是经济学背景的学者很少。换句话说,国内基于经济学视角研究城市空间增长及其管理问题的成果基本上仍是一片空白。

第三,国内研究以综述和案例分析为主,理论创新不足。由于国内对城市空间增长特别是增长管理问题的研究仍处于起步阶段,已有的研究成果更多的是介绍以美国为主的西方的研究成果,或者是以特定城市为例进行案例分析,缺少构建对分析中国城市空间增长具有普遍指导意义的理论模型,也缺少针对中国特殊制度背景的城市空间增长与管理系统分析。

基于以上的认识,本书将试图填补现有研究成果特别是国内学术界对蔓延机理与规制问题的研究不足,从不同学科特别是基于城市经济学和城市规划学比较分析的视角,构建基于中国特殊制度背景的城市空间增长理论模型,并借助这些理论模型,分析中国城市空间增长与管理实践中存在的问题,为规范中国城市空间增长过程,抑制日趋严重的城市蔓延势头,重构中国城市增长管理政策体系提供依据。

1.4 本书的研究目标、内容与创新

1.4.1 研究目标

如前所述,虽然国内外学者对中国城市空间增长及其蔓延关注已久,但是已有的研究成果或者是关注普遍意义上的城市空间增长类型与模式,或者是从中国个别城市案例中归纳出若干的模式与特征,并没有针对中国体制转型这一特殊的背景,对改革开放以来中国城市空间增长和城市蔓延构建一个具有说服力的理论框架与模型,进而也就没有系统化的、行之有效的城市增长管理的政策措施。事实上,在“压缩城市化”的背景下,由于面临土地紧缺、节能低碳等资源、环境的约束,从制度变迁的视角分析城市蔓延发生的根本因素,探索一条集约、弹性、高效的城市空间增长之路,具有重大的学术价值和社会经济效益。因此,本书试图从体制转型分析入手,应用城市规划学、城市地理学、城市经济学和制度经济学的研究方法对城市蔓延问题进行研究,一方面在理论研究上开辟一个既与国际前沿接轨又有鲜明中国特色的研究领域,同时也为中国城市空间增长管理的实践提供理论指导和政策支撑。本书的主要研究目标为:

(1)建立中国体制转型背景下的“社会变迁—城市空间结构演化”的互动的总体机制框架,揭示出城市空间增长和蔓延的基本动力作用过程,分析、推演其未来可能态势,为调控城市空间增长提供重要的理论基础。

(2)将城市经济学、制度经济学等相关学科引入传统的以城市规划和城市地理学为主的城市空间增长的研究领域,建立一个多学科互补融合的研究城市空间结构演化的理论和模型框架,丰富和发展我国城市地理学的研究视野、研究方法和研究内容。

(3)结合体制背景和城市化进程的阶段性特征,探讨西方现有城市增长管理的思想理念、政策工具和实践经验在中国的适用性,为规范中国城市空间增长政策体系,实现城市空间的良性有序增长提供方向性的政策建议。

1.4.2 研究内容

本书试图通过构建基于中国特殊制度背景的城市蔓延机理的理论模型,分析城市空间增长失控和城市蔓延的根本因素,并且借鉴美国等西方国家已有的实践经验,对我国未来城市增长管理政策体系的重构提出改革的方向。总体而言,城市空间增长与蔓延问题是一项跨学科的综合性研究,本书主要采用的研究方法包括:①社会过程—空间互动分析法,建立社会过程与城市空间演化的关系模型,理清它们之间的总体互动机制;②动态城市经济模型的数理与计量分析,借助动态城市经济分析模型和方法,建立政府主导下的城市蔓延数理模型,并运用相关城市的案例和数据,进行实证验证。具体而言,本书的章节安排如图1-3所示。

图1-3 本书的研究框架

第1章为导论。主要阐述本书研究的背景和意义,辨析相关概念,对国内外相关研究成果进行综述,并说明本书的研究方法与内容。

第2~4章为理论研究部分。其中第2章主要基于城市经济学视角,对城市空间增长进行理论分析;第3章主要从蔓延机理、微观动力和宏观动力三个方面阐述城市蔓延,重点是建立城市蔓延机理的理论分析框架;第4章从城市蔓延的负面影响、城市增长管理的理念演进和政策工具三个方面阐述城市蔓延治理即城市增长管理问题,重点是构建规制城市蔓延的城市增长管理的政策工具体系。

第5~9章为实证分析部分。第5章主要从发展轨迹、典型案例分析和经验借鉴三个方面阐述美国城市蔓延与城市增长管理的发展演变过程;第6章主要阐述转型期中国的制度变迁及其对城市空间增长的影响,重点论述市场化导向的土地和住房制度改革的空间效应;第7章概述中国城市空间增长的状况,分析其驱动因素,并构建计量模型进行验证;第8章以长江三角洲地区为案例区域,主要通过构建城市蔓延指数及构建经济模型,对中国过度的城市空间增长即城市蔓延进行解释;第9章主要阐述中国城市空间增长管理政策体系的演变过程、现状特征及问题、未来改革方向。

1.4.3 主要创新

概括而言,本书的主要创新包括以下3个方面:

(1)在研究视角上,本书主要从宏观制度变迁的视角来审视中国过度的城市空间增长即城市蔓延的发生机理,在此基础上,探索抑制城市蔓延也就是城市增长管理的宏观政策工具和技术手段,这既是对国际相关研究的拓展和丰富,又为探索转型期中国城市空间结构的演化提供了新的理论视角。

(2)在研究内容上,本书从概念内涵上理清了城市空间增长与城市蔓延的关系,并将城市空间增长与蔓延置于转型期中国“压缩城市化”的现实条件之下,分别理清了中国城市空间增长与蔓延的驱动因素,特别是转型期制度变迁的空间效应,从而更加有效地指导中国城市空间增长的实践。

(3)在研究方法上,本书融合城市地理学、城市经济学、制度经济学等多学科的理论模型,运用动态城市经济模型等定量和空间分析方法,科学揭示制度变迁对城市蔓延的作用机制,进一步丰富和拓展中国城市空间增长问题的研究方法。

【注释】

[1]为了便于理解,我们可以把非土地复合商品束用资本来指代。作为商品的资本是有价格的,其价格可以用利率的影子价格表示,并且资本的价格与利率成反比。农业土地价格用地租表示。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。