1.1.1 郊区蔓延式住区建设

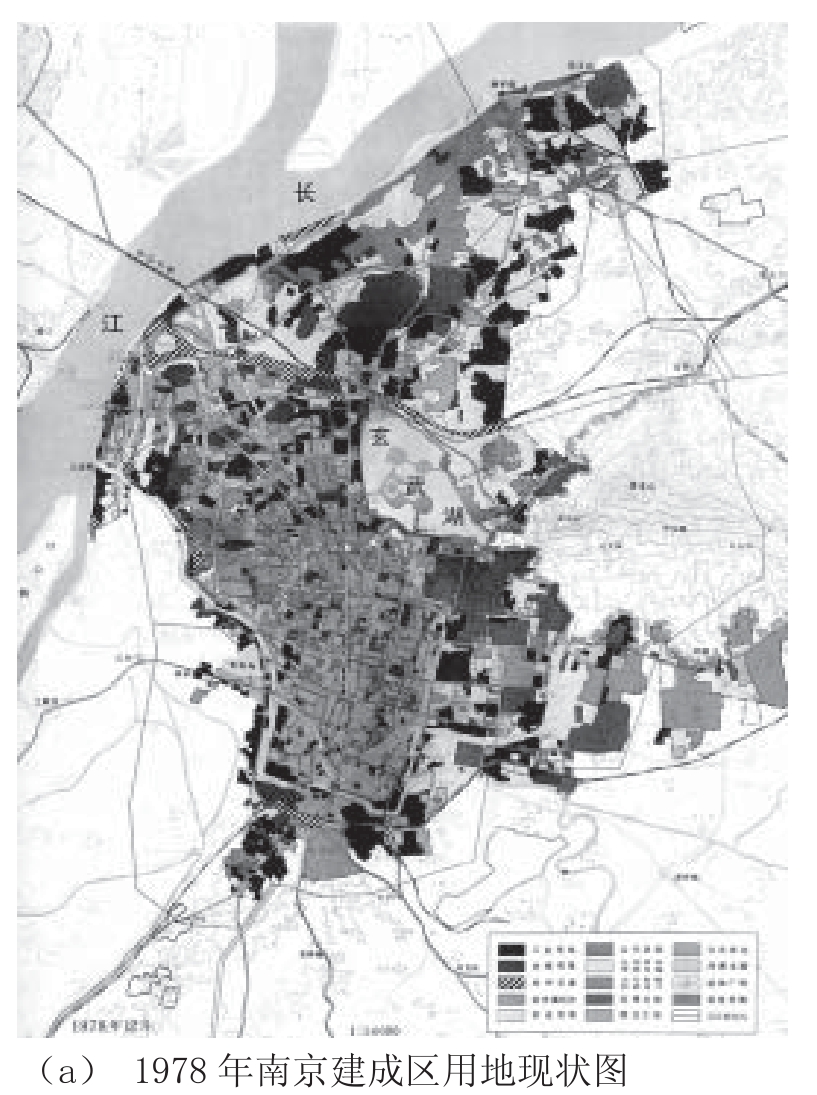

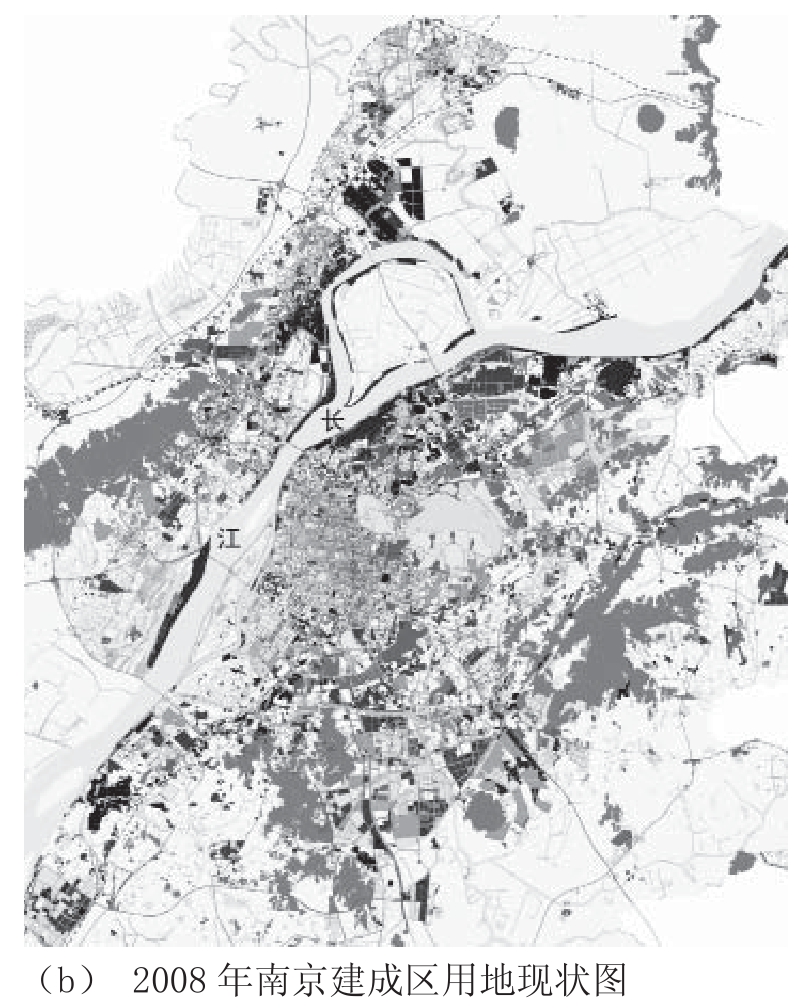

图1-1 不同时期南京建成区范围对比

20世纪末以来,在郊区城市化和城市郊区化两种表现形式的城市化作用下,我国各城市的用地范围向周边高速蔓延。1990—2009年,中国城镇建设用地由1.3万km2扩大到近3.87万km2,长江三角洲城市用地总面积则由1979年的388.58 km2增加到2005年的4847.94 km2,为1979年的12.48倍,期间城市用地年均增长171.51 km2。且城市用地扩张呈明显的加快趋势。以上海为例,2003年与1993年相比,上海近郊区建筑面积增加了318%,核心区则只增加26%,远郊区在2001—2003年间就增加了70%。到2003年,上海边缘区和近郊区居住面积已经占全市居住面积的79%,而核心区仅占7%[3]。南京作为长江三角洲的另一个核心城市,1978年建成区面积仅64.54 km2,2009年年底建成区面积则已扩展至598.14 km[4],面积增长了9倍多(图1-1)。

图1-1 不同时期南京建成区范围对比

虽然中国作为发展中国家,城市化进程中的规模扩张不可避免,但目前的郊区式蔓延发展存在一系列不合理现象与问题:

(1)单一功能的土地利用与无序建设

我国郊区的单一土地利用方式主要表现在:工业用地郊区化,居住用地郊区化和商业用地郊区化,近年来又新出现了“教育科研用地郊区化”。而在现代功能主义城市规划思想指导下,这些用地是以相互分离的单一土地使用功能的特点分布的。尤其伴随着住房商品化改革和以“降低老城区密度”为主要目的的旧城改造进程,大批城市中心的居民受拆迁影响被安置于城市边缘地带的新住区中,而这些住区往往规模巨大(多在20~40 hm2,个别甚至高达100 hm2),从而形成了一个个相互分离(且往往交通不便)、单一功能(居住)的土地利用单元。

而这种大规模、单一功能新居住片区的建设,是在以居住空间布局不合理,公共交通设施、生活服务配套设施和工作就业场所缺失等为表现形式的“无序建设”情况下进行的,从而导致居民生活、出行、就业的不便。有些拆迁居民甚至由于缺少就近就业机会而沦为了没有生活来源的新贫民。

所谓无序建设,主要是指住区的开发是在缺乏或者违背科学合理的统一规划引导和建设时序调控下展开。其主要表现在:

①居住用地层面的无序。这一方面表现在“蛙跳式”居住用地增长方式的普遍存在,即居住用地向外扩张时为了规避某种阻力而采取的跳过阻力向外“跃迁式”发展[5],从而形成一块块孤立的“飞地”楼盘;另一种表现则是郊区新建的住宅楼盘(高档别墅区、市场开发楼盘、动迁商品房等)与政府主导的保障性住房、城中村和农民房以及现存的工业厂房、部分小公建等处于一种无序与并置的混乱状态(图1-2)。这不仅带来土地资源的浪费、城市空间结构和功能配置上的不合理,更大大影响了住区及该区域的整体环境及居民的生活品质。

图1-2 住宅楼盘、工厂、村落及农田并置的无序状态

②功能空间配置层面的无序。住区空间建设与其他诸如产业经济、商业服务、文化教育、医疗保健、尤其是居民基本生活服务配套设施等在空间布局和建设时序上缺乏相互匹配和衔接,从而导致居住空间功能单一、居民生活不便。

③居住空间与公共交通系统建设的脱节。首先表现在很多地区住区的开发往往先于城市新区道路系统的建设;二是新区道路系统密度过低或者配置混乱不合理;三是虽然道路系统建成,但相应的公共交通设施(公交汽车、地铁等)配置严重滞后等。以上问题的普遍存在,加上单一功能的土地利用模式,不仅加重了居民出行的不便,同时又强化了居民对小汽车的需求,从而激发机动车交通量的增加,激化交通矛盾。(https://www.xing528.com)

(2)封闭式住区模式蔓延

所谓封闭住区,是指限制进入、公共空间私有化的住区,通常以墙或栅栏为界,以遥控门或有人看守的大门防止外人进入。自上世纪90年代以来,伴随中国城镇住房建设持续迅猛发展,封闭住区作为一种被普遍采用的标准开发模式和空间组织形式在全国蔓延,其规模和速度为人类历史上所罕见(图1-3)。新区封闭住区的集中建设在明显改善居民生活居住条件的同时,其背后所蕴藏的许多矛盾与问题也日益突出:在物质空间层面——①封闭住区破坏了城市应有的路网结构形态,进一步加剧了城市道路交通方面的矛盾;②导致城市空间格局的割裂与景观的“碎片化”,住区之间的公共街道成为消极空间、失去生机与活力;③住区公共服务与配套设施等方面的矛盾突出;④加剧土地等资源的严重浪费等。在城市社会生活方面——①导致居民基本日常生活活动不便;②加剧了城市社会隔离、分异与社会不公等[6]。

图1-3 封闭住区是城镇楼盘开发的普遍模式

而其中更加深远的隐患在于:从产权经济学的角度来看,这种诞生于市场开发机制下的封闭住区,象征着一种个人财产权的确立与不可侵犯性——新《物权法》等相关法律使消费者对购买的住房拥有了自主权。而在当前“谁开发、谁配套”的开发机制下,由开发商建设的公共服务设施的费用也以不同方式被分摊给业主,那么业主也就要求本应该向社会开放的道路及公共设施在空间和使用权上的排他性。当随着城市新区发展为成熟繁华的建成区时,道路交通及公共设施封闭、私有化的矛盾必然越发突出且难以解决!

(3)景观环境与生态资源问题

首先,一些地方住区开发布局的低密度、郊区化现象严重,蚕食了大量农田和生态绿化带,造成严重的土地资源浪费,导致耕地锐减,生态资源受到破坏;其次,优质景观私人化现象严重。一些高级住区占据城市生态环境质量最优或服务设施最方便齐全的“黄金地段”,甚至某些具有公共空间性质的生态环境质量最优地段也被小部分人所独占,造成资源分配不公;最后,每个封闭住区各自为政,相互之间缺乏景观环境、空间脉络、生态要素等方面的衔接与延续,加上住区设计缺乏个性,使得居住片区整体空间形象混乱,景观环境品质不高。

(4)住区设计与营造方面的问题

新住区的开发建设质量参差不齐、忽视以人为本、综合品质不高等现象较为普遍:要么由于短时间内大量建设或片面追求降低造价,不能做到精心营造;要么由于开发设计与居民实际生活需求相脱节,重概念轻品质、重视觉轻功能等现象普遍,忽视居民的日常生活、行为心理等多层次需求与空间环境的关系。因而,虽然居民搬入自己的新“家”(house),但他们却找不到“家园”(home)的感觉,即缺乏社区认同感和社区归属感;同时,在住区规划、建造材料与技术等层面与国家生态可持续发展战略相违背的现象也普遍存在。

(5)住区物质空间建设与社会发展变革间的矛盾

一方面,住区的空间环境设计缺乏与居民的日常活动与交往模式、社会网络等特征的呼应,导致住区公共空间缺乏生机与人气,邻里关系冷漠;更为重要的是,在政府主导下的社会体制变革中,我国城市传统的“单位制”已向“社区制”转型。居住社区代替传统“单位大院”已经成为我国社会组织与政治建设的基本单元。然而,目前的社区并没能替代传统单位承担起相应的“社会整合”功能[7],从而使得目前城市居住空间的现实形态与社会结构转变的客观需求之间相差甚远。反映到表象上就是原来的“单位大院”和居住生活环境设施及居民的原有活动模式趋于瓦解,而适应新需要的住区交往活动、文化生活、居民自治组织、社区管理服务体制等没能建立或不完善。

同时,我国虽然逐步破除了“单位办社会”的传统模式,但目前却在各新区建设中大量出现“开发商办社会”现象:由于本该由政府承担的生活配套服务设施建设不到位,开发商不得不自己投资修建。这种“谁开发、谁配套”的建设管理模式,存在着项目小而全、重复建设、效率低下、资源浪费、设施配套不合理等问题。而且,由于开发商建设的公共服务设施的费用被以不同方式分摊给业主,那么业主也必然会要求这些公共设施在空间和使用权上的排他性,而最简单有效的手段就是对住区的封闭。这成为“封闭住区”蔓延的重要原因之一。

(6)保障性住房建设

近年来,随着住房保障制度深入贯彻,我国各地都在集中大量建设经济适用房、廉(公)租房、拆迁安置房等保障性住房,从而形成了大片的保障性住区。根据国家的相关规划,“十二五”期间我国要建设3600万套保障房,仅2011年就开工建设了1000万套。具体到南京,按规划将在“十二五”期间建设2000多万平方米保障性住房[8],建设规模和速度可谓国内外罕见。更为重要的是,这些集中大量建设的项目是在政府主导下“匆忙上马”的,从土地利用与空间布局、规划设计、道路交通及生活配套设施建设,到住区建筑及空间环境设计,均缺少相应理论方法、制度和具体标准体系的引导、支撑与制约,从而导致盲目建设、简单建设、品质低下,甚至出现“低收入群体无房住、而建成的保障房无人愿意住”,或形成新的“城市贫民窟”“空城”等尴尬局面。从而给住区自身及城市整体的可持续发展、和谐社会建设带来巨大隐患等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。