风险灾害危机连续统与全过程应对体系

童星[1]

一、连续统解释框架:“风险—灾害(突发事件)—危机”

灾害是一个古老的话题。千百年来人类一直面临各种灾害的侵袭,对灾害的抗争与反思也从未停止过。在长期灾害研究的过程中形成了三种学术传统,相应地也产生了三个核心概念:一是“工程—技术”传统,相应的核心概念是“灾害”(disaster),其研究者大多来自自然科学与工程技术学界,持乐观主义态度,坚信可以通过工程技术(engineering)、教育(education)和执行(enforcement)来预防和控制灾害;二是“组织—制度”传统,相应的核心概念是“危机”(crisis),其研究者基本来自管理学界,也持乐观主义态度,坚信通过加强组织管理、完善制度设计可以预防、识别、隔离、处理和控制危机;三是“政治—社会”传统,相应的核心概念是“风险”(risk),其研究者主要来自社会科学界,他们不相信有一个宿命的美好前景在等待着人类,前途是否光明完全取决于当代地球人的选择。

在我国政府的工作语言以及法律法规中,则常常使用“突发公共事件”即“突发事件”的概念。其实这里的“突发事件”基本上等同于西方国家所谓的“灾害”,按照斯托林斯(Robert Stallings)的说法,灾害不应仅仅被看做自然的或技术的风险,还应是基于社会正常运行的例外。[2]然而在我国,“天灾人祸”的成语早已有之且深入人心,所以一旦讲到灾害,大都想到的是自然灾害,外加属于人祸的“火灾”。本文将在同等意义上使用“灾害”和“突发事件”的概念。

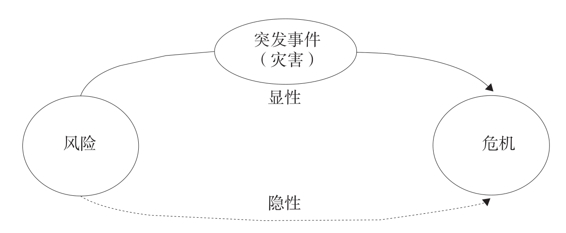

俗话说:“冰冻三尺,非一日之寒。”“灾害”或“突发事件”并非纯粹的“突发”,如果将“灾害”或“突发事件”放置于“一个广泛联系、相互链接、动态发展的复杂世界中”[3],就需要考虑灾害(突发事件)与风险、危机之间的关系。当然,不仅“灾害”(突发事件)如此,“风险”、“危机”同样有这样的要求。就风险而言,如果风险预言无法上升为管理策略,其意义将十分有限;就危机而言,也需要研究不同类型危机的原因与发展及其演变的规律,以便更好地理解和管理危机,摆脱被动应付的局面。[4]风险、突发事件(灾害)、危机之间的结构关系见图1。[5]

图1 风险、突发事件(灾害)、危机之间的逻辑关系

就风险与危机之间的逻辑关联而言,在公共性的层面上,风险是指一种可以引发大规模损失的不确定性,其本质是一种未发生的可能性;危机则是指某种损失所引发的政治、社会后果,其本质是一种已发生的事实。因此,风险在前,危机居后,二者之间存在着因果关系,造成危机后果的根本原因是风险。[6]然而这种前因后果的关系却是隐性的,只有专门对其进行研究的人们才有可能发现它,[7]而一般的民众却不知晓,特别是在缺乏风险文化的民族以及担负一定领导责任的人们那里,甚至反对将这种因果关系公开挑明,其理由是以免引起民众恐慌。其实,对于特定领域素有研究的专家来说,这种潜在的因果关系往往不能逃过他们的慧眼,例如:气象台站对洪涝、台(飓)风等灾害及其后果的准确预报,地震台(站)对地震、地质灾害程度不同的预测,世界卫生组织专家对甲型H1N1流感蔓延全球的预测,安全生产专家对各类安全事故的预警,以及社会科学家对于社会矛盾的积淀叠加必将引发社会冲突的预言等等,都是有力的例证。

然而,一旦作为导火索的“突发事件”爆发出来,风险与危机之间这种隐性因果关系立即转变为显性,成了即使是普通的老百姓甚至刚愎自用的领导者也不得不承认的“铁”的事实。在现实当中,这一显性的因果关系往往有两种表现:(1)某一起特定的大规模的突发事件就可以使风险与危机之间潜在的因果关系显性化,这是风险与危机之间隐性因果关系的集中暴露,因而容易引起社会关注;(2)多起不明显的小规模的突发事件逐渐使风险与危机之间潜在的因果关系显性化,这是风险与危机之间隐性因果关系的缓慢释放,因而不易为人们所觉察。这两种由风险到危机的不同路径,正好对应于急性危机(instantcrisis)与慢性危机(creepingcrisis)。

当然,风险与突发事件无法截然分开,因为风险能够放大突发事件本身的后果,一起小规模的突发事件,经过风险的放大,也会变成大规模的突发事件。

几乎所有的突发事件都可以在揭示上述风险与危机间因果关系的“连续统”分析框架中得到解释。例如,地震、极端天气等自然灾害通常被认为是突发的,似乎与风险无关,但事实上,越来越多的证据表明,它们与人类的活动密不可分,其社会属性越来越明显,导致自然灾害的人为风险逐步占据了主导地位。不明传染病的突发和越来越严峻的食品安全等公共卫生事件,更是人类自身的行为所导致。“矿难”、“化学物品泄漏”、“环境污染”、“动车追尾”等事故灾难的发生,经事后查明,几乎全由人为因素引起,几乎在事故灾难发生前都存在着安全隐患即风险。至于社会安全领域内的群体性事件,则明显源于社会目标单一、社会结构失衡、社会关系失调、社会冲突增生的社会风险及其不断的积累与叠加。

按照我们这一“连续统”解释理论,灾害(突发事件)并不等同于危机。例如,2008年中国先后遭受的南方冻雨雪灾和汶川地震,从灾害程度而言,汶川地震远重于南方冻雨雪灾;但南方冻雨雪灾给中国政府及其领导下的“春运”带来了很大的危机,而汶川地震不仅没有给中国政府带来危机,相反却在随后的抗震救灾中向全世界生动地展现了中国政府的惊人能力和骄人绩效。同样地,2010年西半球连续发生的两场地震即海地7.3级地震和智利8.8级地震,从灾害程度而言,智利地震远重于海地地震;但海地地震给海地国家、人民、政府都带来了浩劫般的危机,至今尚未缓过气来,而智利地震却以遇难400余人的事实为智利国家、人民、政府赢得了荣誉。

二、全过程应对体系:“风险管理—灾害(应急)管理—危机管理”

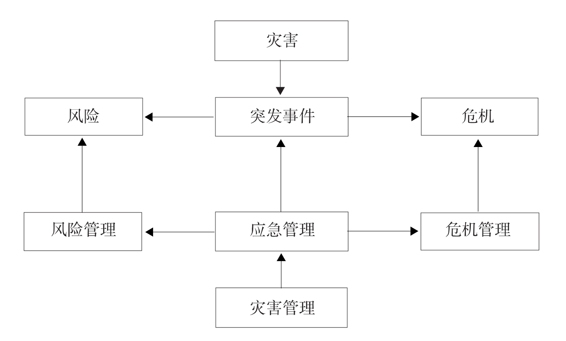

马克思强调:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”[8]对应于上述“风险—灾害(突发事件)—危机”连续统的解释框架,我们又设计了“风险管理—灾害(应急)管理—危机管理”的全过程应对体系。也就是说,从管理实践来看,原有的“灾害管理”扩展为“应急管理”,[9]而“应急管理”又有待进一步增加向前的“风险管理”与向后的“危机管理”,它们之间的结构关系见图2。[10]

图2 灾害管理、应急管理、风险管理、危机管理之间的逻辑关系

在上述几种管理实践中,目前的实际状况是:应急(灾害)管理能力最强,绩效最好;危机管理次之;风险管理才刚刚起步。应急(灾害)管理之所以能力强、绩效好,源于领导重视,党中央将应对国内外各种突发事件的能力与领导经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的能力相并列,统称为“执政能力”,并专门作出加强党的执政能力建设的决定;[11]从中央到地方建构了“一案三制”(即应急预案、应急体制、应急机制和应急法制)的应急管理体系;加强了各级政府的应急能力建设;在应急管理中实施行政官员问责制和“一票否决权”等。

尽管应急管理的绩效较好,但其本身的功能却极为有限,它只能控制事态,不能解决问题,真正能够解决问题的是危机管理。正如在上述“连续统”中灾害(突发事件)并不等同于危机一样,在全过程应对体系中应急管理也不等同于危机管理。由于危机的根源是风险而非突发事件,所以危机管理要求发现真正导致危机的风险,包括问题、矛盾、漏洞和“病根”,从而解决问题,化解矛盾,堵塞漏洞,拔除“病根”,以达到同类危机不再发生的效果。现在我们经常看到,在处置城市逢雨就淹水、渣土车撞人闯祸、食品安全事故以及群体上访等突发事件时,为什么总是不见效、难除根,其原因就在于只是停留于旨在控制事态的应急管理,并没有实行真正解决问题的危机管理。

当然,相比应急管理和危机管理,从源头开始治理的风险管理更能起到事半功倍、防患于未然的良效。比如针对日益严峻的社会安全形势,现在开始倡导对重大政策决策和重大建设项目开展社会稳定风险评估,实施“双提高”(提高劳动者报酬在国民收入初次分配中的比重、提高城乡居民所得在国民收入再分配中的比重)政策,探索建立健全诉求表达机制、利益协调机制、矛盾调处机制、党政主导群众维权机制,强调正确处理人民内部矛盾、做好群众工作等等,就是一种风险治理的思路。然而所有这些都才刚刚起步,要真正落到实处、产生明显效果,还要付出极大的努力。

如果说应急管理仅限于“头痛医头”的话,那么这里所谓的全过程应对体系则追求“全身调理”。正如中国古语所说:“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”应急管理并不能从根本上减少政府所面临的危机,中国当前最根本的问题是风险,而非突发事件,只有涵盖风险管理、应急管理、危机管理于一身的全过程应对体系才能根治风险,摆脱危机。在这个意义上,我们可以将上述“应急管理”称为狭义的“应急管理”,而将上述的“全过程应对体系”称为广义的“应急管理”。也就是说,广义的应急管理应该被纳入国家治理结构优化的整体框架,进行“三位一体”的战略治理。其具体含义为:

第一,系统治理。风险管理、应急管理、危机管理三者缺一不可。不仅要控制事态,减少损失;还要修复政府形象,增强政府合法性;更要借此契机推动社会改革,优化治理结构,化解风险,以此达成社会的长治久安。(https://www.xing528.com)

第二,动态治理。从理论上讲,最理想的办法就是主动治理社会风险;但就现实而言,突发事件发生前针对风险的主动变革,总是既缺乏动力又充满阻力,难以启动。因此,应急管理不失为一个切入的契机,以应急管理推动危机管理,再以危机管理推动风险管理。

第三,主动治理。主动治理应被置于优先位置。突发事件毕竟会造成人员伤亡、财产损失、社会失序等客观性恶果,而且也不能保证每一次的突发事件都能被控制在社会可承受的范围之内。

就行动措施来看,涵盖全过程应急管理的战略性治理,还需从全球化和中国的国家转型这两大历史进程出发,对现代性的不确定性(如贝克和吉登斯的风险社会理论所言)和现代化的不稳定性(如亨廷顿的现代化政治转型理论所言)进行反思,一方面推动诸如控制气候变暖的全球协作,另一方面化危机为转机,主动推动国内治理结构的调整,其中后者更为重要。对此,贝克(Ulrich Beck)中肯地指出:“中国正在全面迈向现代化,中国用30年的时间走完西方两三百年现代化里程,其间社会转型的痛苦、震荡是不可避免的,宛如一个饥肠辘辘的人快吃一盒压缩饼干,短时间内可能还尚无饱意,但不久肠胃胀痛与不适就会接踵而来。”[12]

要实现风险管理、应急(灾害)管理、危机管理“三位一体”的战略治理,有三种现实的路径可供选择:路径之一,以应急(灾害)管理为切入口,进一步完善初步建立起来的应急(灾害)管理体系;路径之二,从应急(灾害)管理推进到危机治理,推动某些政策的调整与制度的变革;路径之三,从危机治理推进到风险治理,优化社会结构,从根本上降低不确定性。

就突发事件的四种具体类型而言,上述战略治理的路径选择可以遵循如下的原则:对于除旱灾以外的其他自然灾害以及除食品安全事件[13]以外的其他公共卫生事件,应以路径一为主,路径二、三为辅;对于各类事故灾难以及食品安全事件,应以路径二为主,路径一、三为辅;对于旱灾以及各类社会安全事件,则应以路径三为主,路径一、二为辅。

要实现“三位一体”的战略治理,从现实的选择来看,可分为三个步骤实现:近期,以应急(灾害)管理为切入口,进一步完善初步建立起来的应急(灾害)管理体系;中期,从应急(灾害)管理推进到公共危机治理,推动某些政策的调整与制度的变革;远期,从公共危机治理推进到社会风险治理,优化社会结构,从根本上降低不确定性。换言之,上述路径一适用于近期,路径二适用于中期,路径三则适用于远期。

【注释】

[1]*童星,南京大学政府管理学院教授、博士生导师。主要研究领域:社会学理论、社会问题和社会发展、社会管理与社会体制改革,社会保障理论与制度,社会风险与公共危机管理。

[2]Robert A.Stallings,“Disaster and the Theory of Social Order”,E.L.Quarantelli (ed.),What Is a Disaster?Perspective on the Question,London:Routledge Press,p.137.

[3]E.L.Quarantelli,“Epilogue:Where We Have Been and Where We Might Go”,in E.L. Quarantelli (ed.),What Is a Disaster?Perspective on the Question,London:Routledge Press,p.244.

[4]Uriel Rosenthal,R.Arjen and Louise K.Comfort,eds.,Managing Crisis:Treat,Dilemmas,Opportunities,Springfield:Charles C.Thomas Pub.Ltd.,2001,p.6.

[5]参见童星、张海波等:《中国应急管理:理论、实践、政策》,社会科学文献出版社2012年版,第60页。

[6]张海波:《风险社会与公共危机》,载《江海学刊》,2006年第2期。

[7]当然由于科学技术和人的认识在任何历史阶段都有其局限性,不排除而且越来越多地出现没有人能够认识到这种因果联系。因而某些特定的突发事件之所以在现在看来是“突发的”,其原因就是受制于人类现有的科学技术和认识水平还不够高。

[8]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第19页。

[9]当然这种扩充也是有条件的,比如用应急管理的办法来应对旱灾就是完全没有效果的。因为旱灾是一种非常特殊的自然灾害,同洪水、地震等自然灾害相比,旱灾的发生具有持续时间长、生成缓慢且影响不易察觉、影响的非结构性(主要伤害农民等社会底层群体)与空间的广泛性(没有类似决口、震中一样的“点”以便集中大量的人力、物力、财力予以救灾)等特征,在旱灾应对中会出现“应急失灵”的现象。参见陶鹏、童星:《我国自然灾害管理中的“应急失灵”及其矫正——从2010年西南五省(市、区)旱灾谈起》,载《江苏社会科学》,2011年第2期。

[10]参见童星、张海波等:《中国应急管理:理论、实践、政策》,社会科学文献出版社2012年版,第63页。

[11]即2004年中共十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》。

[12][德]乌尔里希·贝克:《世界主义的观点:战争即和平》,杨祖群译,华东师范大学出版社2008年版,第5页。

[13]实际上,食品安全事件可以被视为在食品的生产、流通、消费领域中的事故灾难,其性质和事故灾难极为相似。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。