早期佛教的莲花意象

张同标

作者简介:

张同标,男,艺术学博士,湖南工业大学包装设计艺术学院教授。研究方向:美术史、美术考古、佛教美术。

佛经中经常提到的古天竺莲花,佛经中常见的有四种:一优钵罗花(utpala),二拘物头花(kumuda),三波头摩花(padma),四芬陀利花(pundarika)。如其次第,青黄赤白之四色也。另有泥卢钵罗花(nilotpala),凡五种。总译为莲花。但通常称为莲花者,指芬陀利之白莲花。此花有三时:未敷之时,名屈摩罗(mukula);敷而将落之时,名迦摩罗(kamala);处中盛时,称为芬陀利(pundarika)[1]。

虽然在中国南北朝以来,在佛教文学和佛教造像中,莲花是极为常见的艺术元素,以致于我们总是认为莲花完全成为佛教的代言人,莲花与佛教交融为难解难分的一个整体。然而,当我们核查唐初欧阳询撰《艺文类聚》卷八十二《草部下》的“芙蕖”一类,所引汉晋南北朝的著述片断中,真正与佛教有所关联的仅有“《佛图澄传》曰:澄呪钵中青莲花生”一条,甚至于我们想象之中与佛教密切有关的千叶莲花,细读原文“《华山记》曰:山顶有池,池中生千叶莲花,服之羽化,因名华山”,实也与佛教无关。唐初著述尚且如此,那么,南北朝以前的莲花与佛教的关系就值得重新考虑了。本文以汉魏西晋译经中具有重大影响的《阿弥陀经》和《法华经》为中心,结合传世佛教造像,努力探讨早期佛教的莲花意象。

一、研究之缘起

虽然中国传世佛像绝大多数或站或坐于莲花座上,然而在佛教艺术并不是自创始之日起就引入莲花的,中国汉晋时期的许多独立的莲花图案也没有佛教意义。在古印度本土的恒河流域,有学者认为莲花座直到公元4世纪才出现。而在中国,湖北武昌出土的东吴永安五年(262)莲溪寺铜带饰造像(图1),可能是中国首次出现的带有莲花座的佛教造像,至少也是有明确纪年的首例。其他铜镜或魂瓶上的佛像虽然也屡见莲花座坐佛(图2、图3),但其造作时代都晚于这件莲溪寺造像。截止于西晋末年魂瓶逐渐消失为止,长江中下游的莲花座佛像流行了50年左右的时间(262—313)。

于是,这就带来两个看法:第一,古印度的莲花座造像的出现时间,可能被确定得太晚了。第二,中国的早期莲花座造像应当来源于古印度,但也应该得国内佛教信仰的支持才有可能持续流行的。我们曾就佛教造像的莲花座渊源进行过讨论,认为这应当是接受古印度俗信神拉克希米(Lakshmi/Gaja Lakshmi)、印度教大神梵天造像的影响。莲花在古印度神话中象征创造,拉克希米是从莲花中诞生的,梵天也是创造世界的大神,自然也移用了象征创造的莲花座作为他的乘物(vahana)。中国的莲花座造像,应当是这一系列演变的结果[2]。就中国的早期佛教艺术传播系统和地理分布来看,莲花座佛像仅仅流行于长江中下游荆楚江浙等地,与长江上游云贵巴蜀的施无畏印佛像判然有别,属于不同的传播系统。长江中下游流行的莲花座佛像,很可能是直接从印度经南海传入中国的。然而,我们也发现,推动这一系列造像在中国长江中下游发展的内在动因,很可能与当时流行的译经有关。

图1 武昌莲溪寺铜饰佛像,东吴记永安五年

图2 日本奈良出土的三角缘神兽镜及局部拓本,3世纪中期

图3 青瓷羽人纹佛饰盘口罐,三国吴,南京

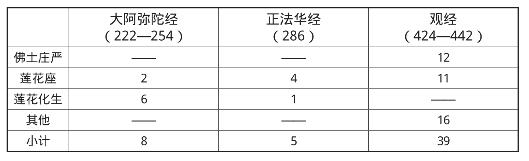

当时的译经,大致有两个系统,一是净土部类的“阿弥陀经”,二是法华部类的“法华经”。就现存的译本看,年代较早的分别是:东吴月支国居士支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》二卷(no.362,略称“大阿弥陀经”)[3]译于东吴黄武至建兴年间(222—254)、西晋月氏国三藏竺法护译《正法华经》十卷(no.263)译于太康七年(286)。两经提到了“莲花座”与“莲花化生”两大母题。相对而言,支谦译本涉及的频次稍多。大约也就是从东吴时代起,莲花才正式与佛教发生联系。又越百余年,至南朝刘宋文帝刘义隆元嘉前期(424—442),西域三藏畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》(no.365,略称“观经”),这两大主题就连篇累牍地出现在佛经之中了。加之佛土庄严专事莲花的记述,与佛教发生联系的这三种情况,汇列如表(表1),应该不难看出莲花与佛教发生联系的肇始时期和演绎进程。

表1 莲花意象比较表

竺法护世称“敦煌菩萨”,译经甚多,“名声虽然远播江南,他的译著影响甚微”[4]。而支谦当时被评为天下最有学问的“三支”之一,东汉末年避乱至吴地,吴主孙权闻其博学有才慧,拜为博士,使辅导东宫,甚加宠秩。优游帝阙,往来硕学,声名之大,影响之广,远非竺法护所能梦见。更何况他还把他自己翻译的《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》等佛经,“制《赞菩萨连句》、《梵呗》三契”,伴之管弦丝竹,以微妙音赞颂佛德,应当是很有利于佛教普及的[5]。我们不难注意到,第一例纪年莲花座造像造作于永安五年(262),这类造像流行五十年之久(262—313),适在支谦译经之后。因而,我们推想,吴地流行的莲花座佛像,纵然在引进之初有偶然之嫌,但其流行恐怕是得到支谦译经的推波助澜的。

支谦是从北方洛阳南下的,也有佛教徒是从南方北上的,如维祇难、康僧会等人,前者于黄武三年(224)至武昌,后者于赤乌十年(247)至建业。“吴与东南亚国家、印度以及大秦(古罗马)等国有着政治、经济往来。交州的最南端是日南郡(郡治在今越南广治),与林邑(今越南最南端)、扶南(今柬埔寨)相接。此地由海路往南经马六甲海峡可至印度,以至大秦”。交州除与中国内地有文化、宗教交流外,也可以直接从印度输入佛教。东汉末年牟子避乱至此,锐志于佛道,著《理惑论》,张津为交州刺史,“常着绛帕头,鼓琴烧香,读邪道书”大概是受当地佛教的影响[6]。 交州对于中国佛教史的桥头堡意义,业师阮荣春教授在二十年前已有详细的研究,指出交州有可能直接引进印度的佛像,并北传至吴地。虽然尚未得到考古文物的支持,但既然康僧会能够“设像行道”,那么不难推想交州佛像的存在,而交州佛像看来是直接来自古印度的。最近注意到,杜继文认为《六度集经》“明显地反映了南印度佛教的情况,而且恰当娑多婆汉那王朝(Andhra/Satavahana)时期”[7]。倘果如是,这无疑加强了南方海路佛教传播的说明力。于是,我们注意到吴地的早期佛像与云贵巴蜀系统截然不同,很可能是从交州经海路传自古印度的,并且论述了武昌莲溪寺造像的祖型是古印度“舍卫城大神变”系列造像[8]。

由此,我们推测:长江中下游的汉晋时期的早期佛像,很可能是从古印度直接传入的,而当时的汉译佛经,特别是吴地的译经,对莲花座佛像的流行起到了很大的推动作用。

二、阿弥陀净土与莲花意象

阿弥陀佛及其西方净土,主要体现于“净土三经”。按汉译的时间顺序,①曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》二卷(No. 360),译于嘉平年间(249— 254)[9],讲述法藏和尚立四十八愿,转生为阿弥陀佛,并创建极乐国土。②姚秦龟兹三藏鸠摩罗什(343—413)[10]译《佛说阿弥陀经》一卷(No.366),译于弘始四年(402)[11],以佛陀说法的口吻描述了西方极乐净土,倡言执持名号、一心不乱者,即得往生。③刘宋西域三藏畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》一卷(No.365),译于元嘉前期(424—442),叙述佛尊应韦提希夫人之邀,驾临频婆娑罗王(Bimbisara)的宫殿,分十六观而说观想阿弥陀佛之身相及净土之相。

与康僧铠译本相似的有东吴支谦译本。支谦译本全名“佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经”(No.362),译于东吴黄武至建兴年间(222—255),可能早于康僧铠译本。现存两译本基本相似,都是讲述法藏和尚立愿往生西方极乐世界:支谦本为二十四愿,康僧铠本为四十八愿;前者无偈颂,后者有三处偈文共440句;论者或据此断言康僧铠译本晚出,甚至康僧铠译本的某些段落是直接取自支谦译本的[12]。尽管支谦好事文藻,但以情理度之,他也不至于把原经中的四十八愿直接删去一半,因而我们推想他们所据底本的来源不同,底本的撰著时间也很可能是有先后关系的。

就本文关注的莲花而言,康僧铠译本仅有寥寥三处:《佛说无量寿经》卷上:“佛告阿难:无量寿国……众宝莲花,周满世界”(T12, p. 272, a6-b1)。卷下:“决断疑网,慧由心出,……犹如莲花,于诸世间无染污故。……如优昙钵花,希有难遇故”(T12, p. 274, a13-26)。

后两例属于比况之辞,难以认为莲花与佛教直接有关。比况带有很大的宽泛性,俗语所说的“笑靥如花”就不能认为笑靥与花直接关系。为了形象地说明“决断疑网,慧由心出”,既可以用莲花、优昙钵花来比况,译经原文还使用了犹如雪山、犹如大地、犹如火王、犹如大风、犹如大乘、犹如重云、犹如大雨、如金刚山、如梵天王、如尼拘类树、如金翅鸟、如众游禽、犹如牛王、犹如象王、如狮子王等一系列的比况,莲花和优昙钵花,只是其中的一两种罢了。事实上,用莲花来打比方,是佛教典籍中早已有之的惯例,今姑举一例以概其余。巴利文佛典《增支部经典》(Anguttara nikaya II.37-38)[13]记录了一段世尊与外道头那婆罗门的对话,世尊为了说明自己诸漏断绝,如是说:“婆罗门!譬如:或青莲、或红莲、或白莲生于水中,长于水中,不为水染,犹自出水挺立,正是如是。婆罗门!我生此世中,长此世中,胜于世间,住于不染。婆罗门!我是佛陀。”经文中的“正是如是”一语,分明是提醒我们这仅仅是打比方而已。

然而《佛说无量寿经》卷上所说的“众宝莲花,周满世界”确实是与佛教直接相关了。试读经文所描述的无量寿国的莲花庄严,“众宝莲花,周满世界。一一宝花百千亿叶,其叶光明无量种色,青色青光,白色白光,玄黄朱紫光色亦然,炜烨焕烂明曜日月,一一花中,出三十六百千亿光,一一光中,出三十六百千亿佛,身色紫金相好殊特,一一诸佛,又放百千光明”(T12, p. 272, a22-28)。当然仍有比况的意味,但莲光幻佛、佛托莲花,莲与佛己经融为一体。在中国佛典之中,如何这般的莲佛相依恐怕是极早的一例,然而,在这部《佛说无量寿经》之中也就仅此一例,况且,这也没有明确说到佛以莲花为座。

这种莲佛交融的情况,在支谦译经中就明确得多了。

首先,明确说明了佛菩萨以莲花为座。支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》卷上:“阿弥陀及诸菩萨阿罗汉皆浴已,悉自于一大莲花上坐”(T12, p. 305, c3-5) 。据此看来,中国南方的吴晋时代的早期佛像以莲花坐佛像占绝对多数,似乎看到了类似佛典的支持。虽些出现在铜镜或堆塑罐(或曰魂瓶)上的这类造像目前尚难判断与净土信仰的关系,但净土信仰首先兴起于南方这也是事实。北方的净土信仰,却是在北魏菩提流支与昙鸾之时才兴起的,在时间上晚于南方。尽管支谦译经可能早于曹魏康僧铠,但这种佛理倾向的形成时间却可能要晚一些。也就是说,支谦所据的佛经原本的撰著时间,应当晚于康僧铠所据本。

这一推测,由译经中出现的“莲花化生”的概念,得以进一步证明。支谦译本的“莲花化生”的明确叙述。卷上:“第二愿……诸无央数天人民、蜎飞蠕动之类,来生我国者,皆于七宝水池莲花中化生,长大皆作菩萨”(T12, p. 301, a27-b3);“诸生阿弥陀佛国者,皆于七宝水池莲花中化生”(p. 304, b16-18);卷下:“往生阿弥陀佛国,便于七宝水池莲花中化生”(p. 310, a6-7)等。其他文例,辞句略同,不录。

前文未录的卷下最末的一例,“生阿弥陀佛国,一日一夜不断绝者,寿终皆往生其国,在七宝浴池花莲中化生。……佛语阿逸菩萨言,诸八方上下,无央数诸天人民、比丘僧比丘尼优婆塞优婆夷,往生阿弥陀佛国,众等大会,皆共于七宝浴池水中,都共人人,悉自于一大莲花上坐”(T12, p. 311, b10-17) 。往生极乐者,化生于莲花之上,与前举佛菩萨以莲花为座同一机杼。

康僧铠译本《佛说无量寿经》也提到了“化生”,也有“莲花化生”,这是两种不完全相同的概念。关于“莲花化生”的文例有二,均在卷下: “十方世界诸天人民,其有至心愿生彼国,凡有三辈:其上辈者,舍家弃欲而作沙门,发菩提心,一向专念无量寿佛,修诸功德愿生彼国,此等众生临寿终时,无量寿佛与诸大众现其人前,即随彼佛往生其国,便于七宝花中自然化生”(T12, p. 272, b15-20)。“彼国人民胎生、化生。佛告慈氏,若有众生,以疑惑心修诸功德,愿生彼国,不了佛智,不思议智,不可称智,大乘广智,无等无伦最上胜智,于此诸智疑惑不信,然犹信罪福修习善本,愿生其国,此诸众生生彼宫殿,寿五百岁,常不见佛不闻经法,不见菩萨声闻圣众,是故于彼国土,谓之胎生。若有众生,明信佛智乃至胜智,作诸功德信心回向,此诸众生于七宝花中自然化生,跏趺而坐,须臾之顷,身相光明智慧功德,如诸菩萨具足成就;复次慈氏,他方诸大菩萨,发心欲见无量寿佛,恭敬供养及诸菩萨声闻之众,彼菩萨等,命终得生无量寿国,于七宝花中自然化生。”(T12, p. 278, a21-b6)。

康僧铠译本中的“胎生”是与“化生”相对而言,上辈化生,中下辈胎生,包括上引例在内,“胎生”共出现了五次。事实上,“胎生”并不是一个值得佛教僧俗提倡的转生途径。支道林《阿弥陀佛像赞》描述说:“西方有国,国名安养。……其佛号阿弥陀,晋言无量寿……男女各化育于莲花之中,无有胎孕之秽也” (《广弘明集》卷十五“佛德篇第三”,T52, p. 196, b25-29)。或许由此缘故,才有了释迦从其母腋下诞降的传说。支谦译本完全取消了胎生的概念,应当是阿弥陀佛与净土信仰发展到一个新的历史阶段的佛教思想,这使得一切立意往生西方极乐者去除了“胎孕之秽”的恐惧,从而更加显得极乐世界之堂皇美妙令人遐想不已了。

比较而言,鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》(No.366)仅有一处提到了极乐国土的七宝池中“池中莲花,大如车轮,青色青光,黄色黄光,赤色赤光,白色白光,微妙香洁”(T12, p. 347, a4-5)”,既没有化生的概念,也谈不上莲花座,加之篇幅短小,我们不免会联想到这是更加原始的阿弥陀佛信仰。虽然鸠摩罗什译经于弘始四年(402),时代甚晚,但他所用的底本却无疑是相当古老的。

从支谦译本取消胎生的概念、明确说明佛菩萨以莲花为座,更加突出阿弥陀佛净土庄严妙好的这两个方面推断:支谦译经时间较早,所用的原文底本较晚;康僧铠译经时间虽晚,所用的原文底本较早。支谦译本代表了阿弥陀佛和净土信仰的新阶段,进而说明莲花座出现于公元3世纪中期是符合历史发展的基本框架的。

我们曾经推断,在吴永安五年莲溪寺造像(262)之前的中国佛教造像找不出明确的莲花、各类莲花图像也无法判明与佛教的联系,当时就是文物考古的角度加以讨论,现在,我们据大乘佛教发展的历史框架判断,这样的判断应当是大致无误的。

三、法华经与莲花意象

汉译法华经共有三个版本:①现存最早译本《正法华经》十卷,由竺法护(Dharmaraksa)译出,其时为太康七年(286)。竺法护译经,有纪年可考的,始于泰始二年,迄于建兴元年(266—313),大致与西晋王朝(265—316)相与始终[14]。②后百余年,鸠摩罗什重译此经,后秦弘始八年(406)重新翻译的《妙法莲华经》是流传最广的一个本子。③隋初又有《添品妙法莲华经》,阇那崛多与阇那笈多共译,译于隋仁寿元年(601),以今传版本校勘,与罗什译本几乎一致。

这些佛经题名中的“华”均指“莲花”。本文征引的相关内容,除佛经书名之外,一律改从今字作“花”。以下分为书名释文、经文类考两类来论述佛经中的莲花意象,然后,略述《提婆达多品》出现较晚,以辅助说明莲花意象的历史进程。

(一)法华经书名与荷花(pundarika)无关

虽然支谦翻译的《大阿弥陀佛》己经显示了莲花与佛尊相依共存的密切关系,莲花就此踏上佛法象征的历史进程。然以莲花作为书名的佛经,在汉译经藏中,以法华系佛典及其注疏等为主,尤为知名的是《妙法莲华经》及其异译《正法华经》。这也应当是研究莲佛关系不可忽视的。

《正法华经》或《妙法莲华经》的梵名书名“Saddharma pundarika sutra”,即以白莲花(pundarika)嵌入,汉译略曰“莲花”是也。pundarika又谓中盛之花,语涉双关也。然而,何以这部佛经以“莲花”为名?——后秦沙门僧叡述曰:“《法华经》者,诸佛之秘藏,众经之实体也。以花为名者,照其本也;称芬陀利者,美其盛也。所兴既玄,其旨甚婉,自非达识传之,罕有得其门者。夫百卉药木之英,物实之本也;八万四千法藏者,道果之原也,故以喻焉。诸花之中,莲花最胜,花尚未敷,名屈摩罗(mukula);敷而将落,名迦摩罗(kamala);处中盛时,名芬陀利。未敷喻二道,将落譬泥洹,荣曜独足以喻斯典。……是岁弘始八年(公元406年),岁次鹑火”(T09, p. 62, b7-c8)。

虽然不知僧叡是否能代表鸠摩罗什的意见,却似乎是较为通行的看法。然而此说正确与否,却是后人颇有疑虑的。天台智者大师说《妙法莲华经玄义》卷七:“余经多自释名。此经无解。或是其文未度耳”(T33, p. 771, c27-28),明显是不信任僧叡的。最近注意到日本学者ナレシマントリ多年之前撰写的论文[15],他从梵文语法的角度看,书名中的“saddharmapundarika”应是一个复合词,前半“Saddharma”是这个词的主要意思所在,后半“pundarika”是补充性质的修饰语。“pundarika”是各类诸加荷花中最好的,把最优最胜这一意义抽象出来用以修饰中心词,“Saddharmapundarika”意为“最胜的妙法” “最优的正法[16]”,也就是说,这个经题实际上与莲花无关。另一部题名也嵌有“白莲花”的《悲花经》(Karunapundarika sutra),因释尊慈悲远胜其他诸佛,故名,这个书名与经文的内容实际上与白莲花(pundarika)没有关系。另外,大乘论师婆薮盘豆(世亲,Vasubandhu)释、后魏北天竺三藏菩提留支共沙门昙林等译《妙法莲华经忧波提舍》卷上列举了《妙法莲华经》的17种异名:一名无量义经、二名最胜修多罗、三名大方广经、四名教菩萨法、五名佛所护念、六名一切诸佛秘密法、七名一切诸佛之藏、八名一切诸佛秘密处、九名能生一切诸佛经、十名一切诸佛之道场、十一名一切诸佛所转法轮、十二名一切诸佛坚固舍利、十三名一切诸佛大巧方便经、十四名说一乘经、十五名第一义住、十六名妙法莲华经、十七名最上法门(T26, p. 2, c12-p. 3, a22)。除了第十六是古今通用名外,其他各种书名异称均不涉一荷一花。而且,“最胜修多罗”“最上法门”这样的异称,可以印证ナレシマントリ的理解。现在看来,把这个经名与荷花或白莲花芬陀利(pundarika)联系起来的种种解说,无非是就汉译经名的望文生义[17]。

(二)法华经文中的莲花意象

在法华文中,释尊把自己所传的大法屡屡称为“妙法莲华经”或“正法华”,除此之外,涉及莲花的用例,晋秦两译并不完全相同,秦译本《妙法莲华经》约有76例,大体上可以分为以下7类(梵文专名据CBETA的大正藏校勘记):

1. 经文所见赤青白等种类的莲花

《妙法莲华经》卷六《法师功德品第十九》:“若善男子、善女人,受持是经,若读、若诵、若解说、若书写,成就八百鼻功德。以是清净鼻根,闻于三千大千世界上下内外种种诸香——须曼那花香(sumanas)、阇提花香(jatika)、末利花香(mallka)、瞻卜花香(campaka)、波罗罗花香(patala),赤莲花香(padma)、青莲花香(utpala)、白莲花香(pundarika),花树香、菓树香,栴檀香(candana)、沈水香、多摩罗跋香(tamalapatra)、多伽罗香(tagara),及千万种和香,若末、若丸、若涂香——持是经者,于此间住,悉能分别。又复别知众生之香……若近、若远、所有诸香,悉皆得闻,分别不错。持是经者,虽住于此,亦闻天上诸天之香——波利质多罗(parijataka)、拘鞞陀罗树香(kovidara),及曼陀罗花香(mandarava)、摩诃曼陀罗花香(mahamandarava)、殊沙花香(manjusaka)、摩诃曼殊沙花香(mahamanjusaka)、栴檀(candana)、沈水、种种末香,诸杂花香——如是等天香和合所出之香,无不闻知”(T09, p. 48, b16-c3)。

以上列举的种种诸香,多草木之属,达二十余种,堪称本经之最,想必是当时古印度宗教供养的实情。其中提到了三种莲花:“赤莲花、青莲花、白莲花”,《正法华经》卷六《法师功德品第十九》所述诸香同样洋洋大观,其中也提到了同样的三种莲花(T09, p. 48, b20-21)。从数量和阵势来看,我们不能说莲花在草木诸花中取得了特别突出的地位。特别是上引文之末提到的“诸杂花香”,分别是说各花齐备的。既然百花斗艳,又岂能莲花专擅?

青莲花,又见于《妙法莲华经》卷六《药王菩萨本事品第二十三》:“若见有受持是经者,应以青莲花盛满末香”(T09, p. 54, c27-28)。《正法华经》卷九《药王菩萨品第二十》的相应文字是:“手执青莲花,满盛杂香,供散法师”(T09, p. 127, a7-8)。在林林总总的供养中,也同样不能说荷花有特别的地位。

2. 雨花瑞象

见于《序品》、《信解》、《授记》、《寿量》、《药王》、《劝发》诸品,是佛陀说法时的常见瑞象。例如,《妙法莲华经》卷一《序品》:“尔时世尊,四众围绕,供养、恭敬、尊重、赞叹。为诸菩萨说大乘经,名‘无量义’(mahanirdesa),教菩萨法,佛所护念。佛说此经已,结跏趺坐,入于‘无量义处’(anantanirdesapratisthana)三昧,身心不动。是时天雨曼陀罗花、摩诃曼陀罗花、曼殊沙花、摩诃曼殊沙花,而散佛上、及诸大众”(T09, p. 2, b7-12)。曼陀罗(mandarava)译曰为圆花、白团花、适意花、悦意花等。曼殊沙(manjusaka),译曰赤团花、蓝花、柔软花等。两花又各有大小之别,大者冠以摩诃(maha)以示区别。《妙法莲华经》所见的多处雨花瑞象,大多没有莲花。

所见“雨莲瑞象”者,仅见以下三例:

①《正法华经》卷九《正法华经妙吼菩萨品第二十二》:“于时妙音菩萨而于本土忽然不现,与八万四千菩萨俱,动诸佛土雨宝莲花,同时发作百千亿伎乐,诸来菩萨各自现形”(T09, p. 127, c14-16),对应的《妙法莲华经》卷七《妙音菩萨品第二十四》:“于时妙音菩萨于彼国没,与八万四千菩萨俱共发来。所经诸国,六种震动,皆悉雨于七宝莲花;百千天乐,不鼓自鸣”(T09, p. 55, c7-10)。

②《正法华经》卷九,同上品:“佛说是妙音菩萨章句品时,……时妙音菩萨,供养能仁如来.至真,具足奉事众宝如来塔寺舍利,欲还本土,前稽首能仁如来,自归而退,与众会别,动震诸国雨众莲花,同时和鼓百千亿姟雅颂伎乐”(T09, p. 128, b27-c7)。 对应的《妙法莲华经》作“(佛)说是妙音菩萨品时,……尔时妙音菩萨摩诃萨供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已,还归本土,所经诸国,六种震动,雨宝莲花,作百千万亿种种伎乐” (T09, p. 56, b16-22)。

③《正法华经》卷十《乐普贤品第二十六》:“于时普贤菩萨,过东方江河沙诸佛国土,诸菩萨来者,动诸佛国,雨众莲花,鼓亿百千姟伎乐,歌叹如来功德”(T09, p. 132, c20-22)。对应的《妙法莲华经》卷七《妙法莲华经普贤菩萨劝发品第二十八》作“尔时普贤菩萨,以自在神通力,威德名闻,与大菩萨无量无边不可称数,从东方来。所经诸国,普皆震动,雨宝莲花,作无量百千万亿种种伎乐”(T09, p. 61, a6-9)。

所谓“天雨花”的瑞象,从上文征引的草木花香来推断,应当是诸花纷陈的,《序品》所见也确实如此。那么,《妙音》、《劝发》两品所记,专以“天雨宝莲”为说,舍弃众花而专事莲花,以情理推之,这应当说是一种后起的观念。

3. 以莲花譬喻相好

凡二条:《妙法莲华经》卷六《药王菩萨本事品第二十三》:“若有人闻是药王菩萨本事品,能随喜赞善者,是人现世口中常出青莲花香(utpala)”云云(T09, p. 54, c17-20)。卷七《妙音菩萨品第二十四》:“妙音菩萨……目如广大青莲花叶”(T09, p. 55, c8-11)。

前者,晋译作“口中自然优钵花香(utpala)”,后者作“其眼明好犹如绀色”。两两相较,口中出青莲花香一致,而眼如青莲却否。而在《妙法莲华经》卷一《方便品第二》:“如是妙法,诸佛如来时乃说之,如优昙钵花(udumbara),时一现耳”(T09, p. 7, a15-16),这个“昙花一现”的典故来源,说明如是妙法也不见得非用莲花来比喻的。这句话出自佛口,看来佛尊也不认莲花是众芳百卉之中的至妙至好者。

此小点与前两小点综合考虑,佛教引入莲花,恐怕有着一个渐进的过程。西晋之世尚稀,至鸠摩罗什时代已渐次增多。

4. 佛国庄严中的莲花

经文大约谈到了多达23处的净土庄严。佛国庄严,经文铺陈者或多珍宝,或多花果,或兼而有之。见于《妙法莲华经》者,如“以众宝庄严,琉璃颇梨色”(T09, p. 4, c8-9)、“其土清净,琉璃为地,多诸宝树,行列道侧,金绳界道,见者欢喜。常出好香,散众名花,种种奇妙,以为庄严”(T09, p. 20, c17-20)、“其土平正,颇梨为地,宝树庄严,黄金为绳以界道侧,妙花覆地,周遍清净”(T09, p. 21, b26-28)等。以上所引三条,前两条在《正法华经》缺少对应的译文,第三条作“诸树花实茂盛花遍”。

而《妙法莲华经》中专说莲花庄严的,仅有一条。《妙法莲华经》卷四《见宝塔品第十上》:“如清净池,莲花庄严”(T09, p. 33, c27-28)。与这段偈颂相应的长行是:“时娑婆世界即变清净,琉璃为地,宝树庄严,黄金为绳以界八道,无诸聚落、村营、城邑、大海、江河、山川、林薮。烧大宝香,曼陀罗花遍布其地,以宝网幔,罗覆其上,悬诸宝铃”(T09, p. 33, a9-13)。《正法华经》偈颂无莲花云云之句,对应的长行是“七宝诸树周匝而生,其地悉变为绀琉璃,以紫磨金而为长绳,连绵庄饰八交路道,……但见自然诸天香炉烧众名香,普雨天花”(T09, p. 103, b12-17)。

通过长行与偈颂的对比、两种译本的对比,我们可以知道:“莲花庄严”的偈颂,是一个后起的意象,而且,这很可能是吟颂者出于文学的需要而修饰增华的。换句话说,在《法华经》中,佛国庄严基本与荷花没有多大的关系。世人艳称的“莲花世界”在这里尚未出现。

5. 与“花”相关的佛菩萨,因莲花而得名

经文所见之“花光如来”(Padmaprabha)、“花足安行佛陀”(Padmavrsabhavikramin)、“蹈七宝花如来”(Saptaratnapadmavikrantagamin)、“花德菩萨”(Padmasri),等等,佛菩萨名中的“花”,晋译作“莲花”,分别是“莲花光如来”、“度莲花界如来正觉”、“度七宝莲花如来”。

其中,花足安行佛陀,以“波头摩花”(padma)而得名,晋本与梵本合,应当是确切无疑的。这位佛,出自鸠摩罗什译《妙法莲华经》卷第二《譬喻品第三》:

尔时佛告舍利弗:……舍利弗!汝于未来世,过无量无边不可思议劫,供养若干千万亿佛,奉持正法,具足菩萨所行之道,当得作佛,号曰花光如来、应供(Arhat,义译阿罗汉)、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。……彼佛出时,虽非恶世,以本愿故,说三乘法。其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严?其国中以菩萨为大宝故。彼诸菩萨,无量无边,不可思议,算数譬喻所不能及,非佛智力无能知者。若欲行时,宝花承足。……花光如来过十二小劫,授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。告诸比丘:“是坚满菩萨次当作佛,号曰花足安行多陀阿伽度(Tathagata,如来之音译)、阿罗诃(Arhat,阿罗汉异译)、三藐三佛陀(Samyaksa·Buddha,义译正遍知),其佛国土,亦复如是。”(T09, p. 11, b9-c10)

经文大意是说,舍利佛将来应当成佛,号“花光”,全称为花光如来、花光供养,乃至花光佛、花光世尊等十种尊号。在花光佛住世时,国中以菩萨为大宝,故此时称为“大宝庄严”。这时期的菩萨“若欲行时,宝花承足”。在花光如来之后,坚满菩萨成佛,号“花足安行如来”等。

“宝花承足”对应的晋译是“为觉意宝行如莲花”。《法华经句解》卷二谓之“行动之时,足蹑宝花”(X30, p. 468, c20)。《法华经精解评林》卷上:“号花足安行,取其带果行因也。菩萨宝花承足,取其藉因得界也”(X31, p. 611, c25-p. 612, a1)。宝花,莲花是也。由此可知,花光如来、花足安行如来,实际上都与“宝花承足”有关。以意度之,“蹈七宝花如来”可能也与“花足承行”有关。

惟“惟净花宿王智如来”,晋译作“离垢紫金宿花王如来”,梵本作“Ka maladalavimalanaksatrarajasamkusumitabhijna”,与莲花无关。

6. 莲花化生

《妙法莲华经》宣传是凡能够护持佛法、传钞诵读、礼拜佛像、造立佛塔等都能获得无上果报,甚至可以成佛,其他倒没有说到什么。特别之处也同样见于《提婆达多品第十二》,说到了皈依《法华经》者将来能够“莲花化生”:“若有善男子、善女人,闻妙法华经提婆达多品,净心信敬不生疑惑者……若生人天中,受胜妙乐,若在佛前,莲花化生”(T09, p. 35, a14-18)。《添品妙法莲华经》与此同。《正法华经》卷六《七宝塔品第十一》:“若族姓子、族姓女,逮得闻是《正法华经》……便当得生十方佛前谘受正法,若在天上世间豪贵,若在佛前,自然化生,七宝莲花”(T09, p. 105, c6-10)。《萨昙分陀利经》译为“善男子!善女人!闻是法华之经,信不诽谤,除灭过去当来罪,闭三恶道门,开三善道门,生天上常第一,生人中常第一,生十方佛前,自然七宝莲花中化生”(T09, p. 197, b28-c3)”。

《妙法莲华经》共提到了6次“化生”,惟“莲花化生”仅此一见,这也是一个后出的概念。这个情形,与曹魏康僧铠译经相似。

7. 莲花座

仅见于《妙法莲华经》卷四《提婆达多品第十二》:“尔时文殊师利,坐千叶莲花,大如车轮——俱来菩萨亦坐宝莲花——从于大海娑竭罗龙宫自然踊出。……无数菩萨坐宝莲花,从海踊出,诣灵鹫山,住在虚空。此诸菩萨,皆是文殊师利之所化度,具菩萨行。……龙女忽然之间变成男子,具菩萨行,即往南方无垢世界,坐宝莲花,成等正觉,三十二相、八十种好,普为十方一切众生演说妙法。”(T09, p. 35, a22-c19)

《正法华经》卷六有相应的译文,而没有独立成品,附于《七宝塔品第十一》之末,并把文殊菩萨译为“溥首”。云:“于是溥首坐七宝莲花,有千叶大如车轮,与诸菩萨俱坐莲花(莲,宋元明宫各本作宝),从龙王宫踊出大海。溥首童真,皆退下花礼二佛。……寻有莲花从海踊出在虚空中,无数菩萨皆坐其上,此皆溥首在海之所化,悉发大意。……(龙女)于斯变成男子菩萨,寻即成佛,相三十二、众好具足,国土名号众会皆见,怪未曾有”(T09, p. 105, c14-p. 106, a22)。

即使不考虑到《正法华经》的不同版本的异文——如果这段确如宋元明宫各本那样作“与诸菩萨俱坐宝花”,那么,《正法华经》是不是一定可以说明确提到了莲花座,那还是值得细致推敲响的——,经文后半提到的龙女成佛,也没有坐宝莲花。那么,是不是也可以说,以莲花为座,鸠摩罗什时代远远比竺法护时代要普遍呢?

(三)关于提婆达多品的问题

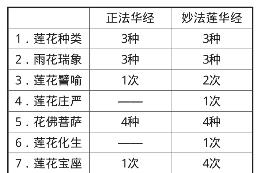

以上提到的法华经的7种莲花意象,就其明确出现的频次和相关情况列表如次(表2):

表2 法华经的莲花意象比较

上表的1—3,基本上可视为佛经撰著的传统,惟“雨花瑞象”中专门提到了三次“天雨莲花”,以莲花一种替代了其他种种鲜花,昭示了一种新的佛学思潮。前文所述的三国时期的曹吴二种《阿弥陀经》,其中纯以莲花庄严,不再涉及其他鲜花。这种情况表明《法华经》处于新旧佛学思潮的过渡地带。莲花庄严,如前文所说的那样,这也是与以往小乘佛典有区别的地方。

上表的5出现因莲花而得名的“花光如来”、“花足安行佛陀”、“蹈七宝花如来”、“花德菩萨”,等等,在阿弥陀佛净土类的早期佛典中没有出现。

与本文宗旨关系密切的莲花化生、莲花座,作为大乘佛教早期出现的佛学新动向,全部出现在《妙法莲华经》卷四《提婆达多品第十二》。尽管出现的频次不高,但两种译本有较大的差异。这就涉及到《提婆达多品》的成立问题。该品所述的内容,据天台沙门释湛然述《法华三大部科文》卷十的概括,主要为“达多通经释迦成道”(X27, p. 795, a29) 、“文殊通经龙女作佛” (p. 796, a40)。

佛学术界对此多采用如次看法:“据文献考证,罗什原译只二十七品,并无独立之《婆达多品》;现存题为罗什译的二十八品译本,实经陈代真谛将流通单行之《提婆达多品》并入罗什译本,重整而成,自此始有题为罗什所译的二十八品本《妙法莲华经》面世。若从《法华》核心思想一佛乘理论的必要性及完满性看,在摄受根机的赅备性和无分别的平等性这一点上,特别阐述提婆达多受记、龙女转身成佛等情节,乃《法华经》不同于同时期大乘经之处,由法的平等性摄受一阐提与女性,为成佛带来保证。欠缺此一阐提及女性议题之处理,在一乘成佛理论上终无法自别于小乘而完满。因此,从哲学理论的思维向度,以及宗教终极目标一佛乘的实践等两方面来看,《提婆达多品》内容虽较为晚出,可视为在原始法华基础上发展出来,为完备一乘思想而产生的内容,由哲学理论的发展而言,在满足不同时代的历史性议题的关注而有的视域融合,可见到佛教经典形成中不同的历史视域。”[18]——这个从佛教哲学方面的判断,认为《提婆达多品》较为晚出的看法,与我们从莲花意象角度分析的结果是比较一致的。(https://www.xing528.com)

从版本比较的角度来分析,《提婆达多品》仅见于鸠摩罗什译本《妙法莲华经》,而且,这一品是后来增加进去的。其他版本,虽然没有独立成品,但也都有相关内容。《正法华经》的“七宝塔品第十一”之后、《添品妙法莲华经》的“见宝塔品第十一”之后、藏译附于“11. mchod rten bstan pa’i le’u zhes bya ste bcu gcig pa’o”之后,梵本也是如此,附于“11. Stupasamdarsana”之后。[19]

与《正法华经》等三种版本的第十一品对应的汉译本《萨昙分陀利经》,译于西晋太始元年(265),是法华诸经最早的译本,此经后段同样也包含有相当于《提婆达多品》的内容。吉藏《法华义疏》卷一又提到二部类似的单品:“罗什翻经但有二十七品。后更有《提婆达多品》者,释道慧宋齐录云,上定林寺释法献于于阗国得此一品,瓦官寺沙门释法意以齐永明八年十二月译出为提婆达多品经,未安法华内。梁末有西天竺优禅尼国人名婆罗末陀此云真谛,又翻出此品,始安见宝塔品后也”(T34, p. 452, a18-24)。又,“问:竺法护翻《正法华经·见宝塔品》后有提婆达事,罗什何故不翻译之?……《见宝塔品》命持而持品应命言势相接,而忽间以提婆达多,则文似非,次恐末世多惑,所以删之也”(T34, p. 452, a24-b8)。姑不论吉藏的解释是否有说明力,但至少可以明确,竺法护译本已有提婆达多等内容,而鸠摩罗什略而不译,是以知《法华经》的古今版本是基本一致的。略而不译的理由,可能是文势不接的缘故。然而,文势不接的问题,在古印度著述中却是相当常见的现象。两大史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》岂不是很多的插话吗?[20]《提婆达多品》,相当是整部《法华经》当中的一则插话。

从经文内容看,提婆达多在小乘佛典是一个典型的坏乱佛教的形象,在原始佛典中,提婆达多身犯五逆重罪:以石掷击佛陀,出佛足血;欲取僧团领导权,破和合僧;殴打莲花色比丘尼致死;纵醉象害佛;十指爪中藏毒礼佛足,反自受毒害而死。其中,醉象害佛一事,在印度的佛教造像中相当常见,而中国罕有闻见(这可能是中印佛教信仰情势不同的缘故,《法华经》在中国极为盛行,当然不会再造作这类佛像,而在印度的大乘佛教始终不占优势)。在《妙法莲华经》之中,佛尊却亲口授记他将来成佛:“提婆达多却后过无量劫,当得成佛,号曰天王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊”(T09, p. 35, a1-4)。

另一主题,女性是否能够成佛?如何成佛?在支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》的第二愿中说,“使某作佛时,令我国中,无有妇人女人”(T12, p. 301, a27-28),显然,女性是不能成佛的。在《妙法莲华经》中,提婆达多也声称,舍利弗对龙女说:“女身垢秽,非是法器,云何能得无上菩提。……女人身犹有五障:一者、不得作梵天王,二者、帝释,三者、魔王,四者、转轮圣王,五者、佛身”(T09, p. 35, c7-11)。这可以视为一种小乘佛教的传统观念。而在这部经文中,虽然还经历了“龙女忽然之间变成男子”的过渡,但龙女的确成佛了,而且是疾速成佛的。明显可以看出这种一种新的佛学思想,似乎与经文的其他品中的内容矛盾——例如,《妙法莲华经》卷四《五百弟子受记品第八》:“富楼那……于贤劫中当来诸佛,……为净佛土故……无诸恶道,亦无女人,一切众生,皆以化生,无有淫欲”(T09, p. 27, c12-26)——那么,我们说《提婆达多品》的主体内容应当是后出的,应当不会再有多少疑问了吧。

既然《提婆达多品》是整部《法华经》中后出的内容,那么,我们是不是可以这样说:莲花化生与莲花座,是大乘佛教兴起一段时间之后,才进入佛经撰著者的视野的。具体地说,对于《法华经》而言,也是整部经典基本撰写完成之后的相当一段时间,才增加了“达多通经释迦成道”与“文殊通经龙女作佛”两大主题的,并由此出现了莲花化生与莲花座。

或许是因为各版本的法华经大体相似,所以前文详细考察的竺法护与鸠摩罗什两种译本中的莲花意象大致相似,或许是由于翻译取舍或佛教风气等因素的影响,鸠摩罗什译本的莲花意象更为具体可感。前文分析的各种汉译佛典,其底本形成的年代固然各有区别,而对中国僧众而言,他们心目中的莲花意象却是基于汉译佛典而言的。从这些译经中,我们看到了公元3世纪(东吴,公元220—280年;西晋王朝,公元265—316年)中国佛教中莲花意象的大致情形。

四、莲花座佛像源于梵天

在《正法华经》和《妙法莲华经》之中,佛陀多以狮子为座床。以后者统计,全书的双音节词“狮子”共出现42次,称为“狮子座”、“狮子之座”、“宝狮子座”、“狮子床”的共有27次之多。例如,卷四《见宝塔品第十一》有云:“是时,诸佛各将一大菩萨以为侍者,至娑婆世界,各到宝树下。……诸宝树下皆有狮子之座,高五由旬,亦以大宝而校饰之。尔时诸佛,各于此座结跏趺坐。……树下皆有宝狮子座,高五由旬,种种诸宝以为庄校。……树下皆有宝狮子座。……诸佛各在宝树下,坐狮子座。……尔时释迦牟尼佛,见所分身佛悉已来集,各各坐于狮子之座,皆闻诸佛与欲同开宝塔。……实时一切众会,皆见多宝如来于宝塔中坐狮子座。……释迦牟尼佛入其塔中,坐其半座,结跏趺坐。尔时,大众见二如来在七宝塔中狮子座上、结跏趺坐。(T09, p. 33, a14-c15)

狮子床大概是印度贵族当时的通用坐具。《妙法莲花经》讲到一个年幼舍父逃逝的“穷子”,佣赁展转遇到父舍,“遥见其父、踞狮子床,宝机承足,……时富长者于狮子座,见子便识,心大欢喜”(信解品第四,T09, p. 16, c12-23)。偈颂中亦云:“尔时长者,于其门内,施大宝帐,处狮子座。……长者是时,在狮子座,遥见其子,默而识之”(T09, p. 18, a2-11)。今按,《大唐西域记》卷二总记印度概况:“至于坐止,咸用绳床。王族、大人、士庶、豪右,庄饰有殊,规矩无异。君王朝座,弥复高广,珠玑间错,谓狮子床,敷以细氎,蹈以宝机。凡百庶僚,随其所好,刻雕异类,莹饰奇珍”(T51, p. 876, b3-8)。玄奘解释了狮子床是君王宝座的美称,还出现一个很有意思的情节:“蹈以宝机”,即《法华经》所述富长者的“宝机承足”。这是放置在宝座前的矮榻,主尊双脚置于其上,尺寸很小,仅比两脚略大一些。就造像所见,“承足宝机”的形象,仅见于犍陀罗,而未闻于恒河流域。因此,这个细节可以作为《法华经》流行于中亚的证据。

在《妙法莲华经》后出的《提婆达多品》中出现了莲花座。因为前节论证该品的形成时期晚期其他各品,因而莲花座的出现的时期也不应该很早,可能就是在该品形成前后。

在汉译佛经中,我们发现龙树菩萨对《摩诃般若波罗蜜经》(略称“大品般若经”)的解说中,提到了莲花座的渊源。龙树菩萨造、后秦龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译《大智度论》卷八(大智度初品中放光释论第十四之余。该经译于402—405年):

问曰:诸床可坐,何必莲花?

答曰:床为世界白衣坐法。又以莲花软净,欲现神力,能坐其上令花不坏故;又以庄严妙法座故;又以诸花皆小,无如此花香净大者。人中莲花,大不过尺;漫陀耆尼池及阿那婆达多池中莲花,大如车盖;天上宝莲花复大于此,是则可容结跏趺坐。佛所坐花,复胜于此百千万倍。又如此花花台,严净香妙可坐。

复次,劫尽烧时,一切皆空;众生福德因缘力故,十方风至,相对相触,能持大水;水上有一千头人,二千手足,名为韦纽(Vishnu,毗湿奴);是人脐中出千叶金色妙宝莲花,其光大明,如万日俱照;花中有人结跏趺坐,此人复有无量光明,名曰梵天王;此梵天王心生八子,八子生天地人民。是梵天王于诸淫嗔已尽无余。以是故言:“若有人修禅净行,断除淫欲,名为行梵道。”佛转法轮,或名法轮,或名梵轮。是梵天王坐莲花上,是故诸佛随世俗故,于宝花上结跏趺坐,说六波罗蜜。闻此法者,毕至阿耨多罗三藐三菩提。(T25, p. 116, a5-16)

这里可以发现两个问题:

第一,在龙树时代,佛陀在千叶金色宝花结跏趺坐这种形象是需要加以专门解释的。何以要解释,原因当然可能是多种。但我们在前文分析过《阿弥陀经》和《法华经》的莲花意象,说明大乘佛教在兴起之初,把莲花座引入佛教是有一个渐进过程的,有一个从初创过普及的过程,也有一个逐渐被认识的过程。《大品般若经》适在大乘佛教的早期阶段,龙树的解释,不能排除这一时代特征的要素。倘若已如同今天这般把莲花与佛教联系得如此紧密,那么,龙树的解释无疑是饶舌赘疣了。倘如此,我们不妨认为,龙树时代是佛典中出现莲花座的初创时期。

龙树菩萨的传记很不清楚。据汉译经藏中大同小异的两部传记[21]:他是南天竺的婆罗门(梵志)种姓,“在乳哺之中,闻诸梵志诵四围陀典各四万偈,偈有三十二字,皆讽其文而领其义”,以“才明绝世”著称,后因秽乱宫闱而险遭,心有所感而皈依佛教,多造经论,又欲故神其说,托言出诸龙宫,广明摩诃衍,弘扬大乘。他与南天竺案达罗王朝(Andhra/Satavahana,义译百乘王朝)皇帝交往甚密,佛典中有一部上百乘皇帝书[22],解释佛教的传统道德观。一般认为这位皇帝就是摩鲁摩夷二世(Pulumayi II,可能在位于公元137-170年)[23],借助于上层权贵的支持,他在南印度建造和改建了许多宝塔、僧舍和庙宇。碑文证实他在此王期间,他改造了阿玛拉瓦提(Amaravati)大塔。另一处著名的龙树山(Nagarjunnakonda)遗址,也与他的努力有关。这两处佛教遗址是古印度佛教造像“安达罗流派”基础。龙树的所作所为,启发了东晋僧人释道安的理论:“不依国主,则法事不立”。

根据龙树与皇帝的交往看,他应该主要活动于公元2世纪。倘是,莲花座,在龙树时代还是新生事物,或者说,在龙树时代,莲花座与佛陀的联系才开始被世人所接受。

第二,龙树菩萨对佛尊何以坐于千叶金色宝花的解释,有两个理由。其一是莲花严净香妙,这是后来佛教僧俗的共同看法。其二是梵天结跏趺坐于千叶金色妙宝莲花之上,是天地人民的创始之祖,“诸佛随世俗故,于宝花上结跏趺坐”,也就是说,佛陀的莲花座是从梵天借用而来的,而且是出于屈从世俗的缘故。后一个说法值得特别重视。

颇为巧合的是,在鸠摩罗什翻译的龙树传记中,龙树与婆罗门论辩,“婆罗门后至,便于殿前呪作大池广长清净,中有千叶莲花,自坐其上而夸龙树:汝在地坐与畜生无异,而欲与我清净花上大德智人抗言论议!尔时龙树亦用呪术化作六牙白象,行池水上趣其花座,以鼻绞拔高举掷地。婆罗门伤腰,委顿归命龙树”(T50,no.2047a,p.184,c26- p.185,a3)。婆罗门自命为梵天的后裔,以传承梵天创造的吠陀自居。既然梵天坐于千叶金色妙宝莲花之上,那么,与龙树论争的这位婆罗门坐于莲花之上,自然也就没有出人意外之处。虽然如此,我们应当明白,莲花坐与梵天与婆罗门的关联实在传之久远的古老传统,相比较而之,佛陀采用自莲花座是相当后起,是在婆罗门信仰的大环境中从众随俗的结果。再进一步说,龙树本人也是精通四吠陀的婆罗门,他皈依佛教之后,会把婆罗门信仰带入佛教吗?若是,就不仅仅是从众随俗了,而是佛教各阶层(上层僧侣阶层、在俗居士)无论上下无论僧俗的全员努力的结果了。

关于梵天的出身,大体上有两种说法。一说是金卵诞生,见《摩奴法典》(I.5-9)[24]、《摩诃婆罗多》(I.1.27-31)[25]。另一说是莲花诞生,这就是龙树引用的神话:躺在大蛇阿南塔(Ananta)盘曲而成的蛇床上的毗湿奴,肚脐中生长出来一朵硕大的莲花,梵天神诞生于这朵莲花之上。佛陀也随俗坐于莲花座上,转动梵轮即法轮。这里清楚地显示了佛陀替代了梵天神的位置,佛座像在世俗社会中被视为梵天而信奉。

这个神话,在《摩诃婆罗多》第五册《和平篇》的第三部分《解脱法篇》第335—337章[26]有详细的描写:梵天受到那罗延的恩宠第七次诞生:“他出生在阿尼娄陀肚脐长出的莲花中。这位光辉的永恒之神眼似莲花,坐于莲花中”(335.19)、“这是第七次,我生自莲花”(335.39)、“梵天第七次从莲花中出生”(336.44)、“那是梵天第七次从莲花中出生,创造众生。当时,摆脱善恶的大瑜伽者那罗延,从肚脐中创造出无限光辉的梵天”(337.17-19)。因此,梵天得到了“莲花生”(padmasambhava、padmajata/ padmaja)的称谓。那罗延要求梵天“你从我的肚脐生出,成为众生创造者,梵天啊!请创造或愚或智的各类众生吧”(337.19),于是梵天创造了四个种姓。梵天也是吠陀的创造者,“这位无限光辉的梵天在莲花中首先创造色彩绚丽的四吠陀”(335.25)。莲花象征世界造像的母胎,故梵天又名“莲花藏”(padmagarbha)。

在佛教徒看来,梵天完全智与佛陀无上等正见具有强烈的类同性,这或许是梵生莲花诞生被导入佛教的动因。梵天和佛陀,都成了带有造物主性质的大神,以致于后来的佛陀演化为无上法身佛毗卢遮那(Vairocana),成为象征宇宙本源的至尊之神,变成了变成了宇宙最高的君王。但因为以莲花为座,毗卢舍那佛仍然保留了梵天异名之一的“莲花藏”(padmagarbha)。另外,梵天以吠陀传递教义,佛陀以佛经传递教义,两者也有类同性。年代较晚的《大毗卢遮那成佛经疏》卷二《入真言门住心品》:“围陀(今译吠陀),是梵王所演四种明论。大围陀论师,是受持彼经能教授者,以能开示出欲之行,故应归依也。于彼部类之中,梵王犹如佛,四韦陀典犹如十二部经,传此法者犹如和合僧。时彼闻如是等世间三宝,欢喜归依随顺修行”(T39, p. 595, b19-25)。虽在一行和尚解释说“梵王犹如佛”,而在龙树菩萨看来,却是“佛犹如梵王”的。

五、造像遗存与文献的互证

我们一直认为,佛陀创立佛教,主张四圣谛、八正道、三十七觉支等,宗教因素淡薄,也没有建立相关的宗教信仰。反映在佛经中,直到大乘经典的出现,“释迦佛教”才转化为“宗教佛教”。《阿弥陀经》恍如“婆罗门教的永恒灵魂上升天堂的构想”,“《法华经》的教义理论很少”,“也许就某种意义来说,这才是真正的宗教,与佛法理论或哲学的经典相去甚远”[27]。这些历史进程,在很大程度上影响偶像造作的历史进程,以至于直接迦腻色伽即位前后才开始雕造佛像。其中有一个重要的因素,是从古印度的婆罗门教及由此发展而来的印度教中吸纳了大量的偶像膜拜的要素,即所谓的巴克提(Bhakit)信仰[28]。在印度早期的贵霜王朝的佛像雕刻,有纪年可考的造像中,至少有两例佛像被直截了当地称为“创世神”(Pitamaha),这个名称或译“父祖神”、“天祖公”、“梵天祖翁”等,是梵天多达千余的名号中的一种,与他作为创造天地人民的神格功能联在一起。

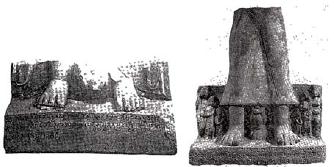

图4 贵霜纪年造像两种

图5A 达萨瓦塔拉神庙

图5B 达萨瓦塔拉神庙梵天造像

1. 迦腻色伽14/54/114年铭像(图4左):立像,仅存台座和两足。秣菟罗出土,巴特纳博物馆藏。铭文三行:“大王天子迦腻色伽第14年,4月(pocha)10日,在这一天,衣服制造业者诃斯提之妻子珊吉罗,为供养世尊·创世神(Pitamaha)·正等觉者(Sammyasam-Buddha)·确立自己教义者(Svamata)·神(Deva),造立了尊像,为舍离一切苦厄。”按迦腻色伽纪元为公元78年计,当为公元91年。但是,铭文也有可能被识读为54年、114年,那么,相应为公元144年、公元191年。两足之间有莲蕾,在两端仅见胁侍供养者衣服的下端,多数学者认为是贵霜后期造像,因而本像以公元191年的可能性为大。[29]

2. 瓦苏提婆93年铭像(图4右)。立像,仅存下半身和台座,可能在雅木纳河岸出土,秣菟罗博物馆藏(acc. no.76.1)。铭文三行:“大王天子瓦苏提婆93年冬季第4月25日,在这一天,造立了世尊·创世神(Pitamaha)·确立自己教义者(Svamata)·无可论破者(Avirudha)的尊像和伞盖”云云。两足之间,有发束、花朵、莲蕾等构成的复合物象,在左足的外侧是男性,右足外侧是女性,各有四人,按大(持花鬘)、中、小、极小排列人物像。该像造于公元171年,但也有人认为是属于笈多时期的造像。[30]

这两件造像,除了把佛尊称为正等尊者、确立自己教义者、无可论破者,还沿用俗信神称谓“世尊”和“神”,特别是本文相关的“创世神”,也就是说,佛陀在贵霜时代还被称为“梵天”。佛与梵天,在这些信众的心目中是没有区别的。这两尊造像均为立像,还看不出与莲花的联系。不过,这已经可以证明龙树菩萨时代佛尊与梵天混同的时代大势了。

龙树菩萨心中的梵天形象,出现在印度北方邦占西县蒂奥加尔(Deogarh)的“达萨瓦塔拉神庙”(Dashavatara Temple)南墙外壁上[31](图5)。毗湿奴斜倚在大蛇希莎(Shesha)身上,这种形象的专称是“Sheshashayi”,因这条蛇又名Ananta,故又称“Anantshayi”。浮雕上居中的大神即梵天,他端坐于莲台,结跏趺坐,莲茎应当是从躺着的毗湿奴肚脐中长出来。梵天右手残损,可能是施无畏印;左手托满瓶,满瓶盛水象征创造,古印度人认为水能使万物萌生而把水看作是生命之源。似乎毋庸举出例证,在中国僧众的心目中,这尊梵天造像与佛陀是极为相似的。

这个造像的年代偏晚,大约在笈多中期。在此之前,古印度的莲花座梵天像或莲花座佛像极为罕见。目前所知的莲花座佛像不早于公元4世纪,犍陀罗的莲花座造像也属晚期之物(年代不易确定,约为公元4—5世纪之物)。或许正为如此,莲花座佛像才需要龙树菩萨专门加以解说吧。换句话说,当时虽然把梵天与佛像混同起来,而莲花座梵天坐像很少见,莲花座佛像就更为少见。幸好,这个缺失的环节,可以由中国长江中下游地区的汉晋莲花座佛像(262—313)加以填补,但也由此逆推古印度的莲花座佛像有可能出现在百年之前,倘若果真如此,那么,在龙树时代(公元2世纪)或与皈依龙树的摩鲁摩夷二世(137—170)时期,古印度是有可能出现莲花座佛像的。不过,即使如此,数量也应当是极为稀少的。

以上是从造像遗存得出来的结论。现在,我们再把前文考察的文献和造像,按编年汇总如下:

公元137—170年,南印度安达罗王朝摩鲁摩夷二世在位;

约在此期,龙树菩萨造《大智度论》;

公元171年,瓦苏提婆93年铭像;

公元191年,“迦腻色伽114(14/54)年铭像”;

公元222—255年,吴支谦译《大阿弥陀经》;

公元262年,中国首例纪年莲花座造像,武昌莲溪寺佛像;

公元262—313年,长江中下游东吴西晋莲花座坐佛;

公元247年,康僧会自交趾至建业;

公元249—254年,魏康僧铠译《佛说无量寿经》;

公元265年,失译《萨昙分陀利经》;

公元286年,竺法护译《正法华经》;

公元402年,鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》;

公元406年,鸠摩罗什译《妙法莲华经》;

公元424—442年,刘宋畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》;

公元450年前后,达萨瓦塔拉神庙梵天造像。

结合前文的详细论述,我们可以得出如下结论:两件贵霜时代的纪年佛像表明当时的信众把梵天与佛陀混同起来,这是莲花座梵天转变为莲花座坐像的重要契机。而约略此期,大乘经文中开始出现莲花座佛像的文字描述,甚至有可能出现相应的雕刻,但不甚为人所知,故龙树菩萨阐述再三,认为这是“诸佛随世俗故”的结果。这是我们所说的莲花座导源于梵天的基本看法。在汉晋时期的中国,汉译佛典《阿弥陀经》和《法华经》中开始出现莲花座佛和莲花化生,相比较而言,支谦译经中较为频繁出现的莲花意象,可能有力地推动了江中下游的莲花座佛像。无论他们依据底本的撰著年代如此,对于中国僧俗而言,译典中的莲花意象才是推动莲花座佛像发展的基本动因。也就是说,古印度大约在公元2世纪形成的莲花意象,大约在百年之后,才传播到了远隔万水千山的中华大地。这个意见,与中印早期造像基本吻合。

(责任编辑:华田子)

注释:

[1]此据:丁福保《佛学大辞典》(CBETA附录版本)“莲花”、“泥卢钵罗(Nilautpala)”、“芬陀利”、“分陀利”诸条目。CBETA为“电子佛典集成2010”的略称,由“中花电子佛典协会”(Chinese Buddhist Electronic Text Association)编制。本文所据佛学典籍均据此征引。

[2]张同标《中印佛教造像探源》。南京:东南大学出版社,2011年,第8—9页;张同标《论古印度佛像影响中国的三次浪潮》。上海大学博士论文,2012年,第84—91页。

[3]任继愈《中国佛教史》第一卷。北京:中国社会科学出版社,1981年,第170页云:该经的“异译本有曹魏康僧铠译《无量寿经》、西晋竺法护译《无量清净平等觉经》”,后者旧题汉支谶译,详辩于该书第441页。

[4]任继愈《中国佛教史》第三卷。北京:中国社会科学出版社,1988年,第130页。

[5]《历代三宝记》卷五、《高僧传》卷十三。关于支谦的详细评述,参见;任继愈《中国佛教史》第一卷。北京:中国社会科学出版社,1981年,第167—172页。

[6]任继愈《中国佛教史》第一卷。北京:中国社会科学出版社,1981年,第173页。

[7]杜继文《佛教史》。北京:中国社会科学出版社,1991年,第57页。

[8]张同标《论武昌莲溪寺东吴永安五年佛像的莲花座渊源》,《花东师范大学学报》社科版,2012年第1期。关于舍卫城大神变造像,参见:张同标《中印佛教造像探源》。南京:东南大学出版社,2011年,第258—376页;张同标《西印度所见舍卫城大神变佛教造像十例》。湖南工业大学学报,2012年第1期。

[9]任继愈《中国佛教史》第一卷。同上,第442页。

[10]此据任继愈《中国佛教史》。北京:中国社会科学出版社,1988年,第二册,第253、257页。

[11]任继愈《中国佛教史》第一卷。同上,第739页。

[12]任继愈《中国佛教史》第一卷。同上,第440—442页。

[13]元亨寺汉译南传大藏经编译委员会《汉译南传大藏经》,台北高雄:元亨寺妙林出版社,1994年,第20册,增支部经典二,第67—68页。

[14]任继愈《中国佛教史》第二卷。北京:中国社会科学出版社,1985年,第23—29页。

[15]ナレシマントリ「Saddharmapundarikasutraの题名について」,印度学佛教学研究, Vol. 23 (1974),No. 1,pp.375—378。

[16]Sir Monier Monier-Williams. A Sanskrit-English dictionary(Universität zu Köln,http://www.uni-koeln.de/,http://www. sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/)收录了类似的复合语,例如,第637页:purushapumgava, m. 'man-bull,' an eminent or excellent man, W.purushapundarika, m. ' man-lotus,' = prec, ib.

[17]長井辨順「法華經題釋に就て——主として蓮華の解明——」,印度學佛教學研究, Vol.4 (1956),No.1,pp.160—161。

[18]李幸玲《法花经提婆达多品的成立》。玄奘佛学研究,第十期(2008/11),第1—42页。参考:上村眞肇「普門品漢譯偈頌の添加について」。印度學佛教學研究,Vol. 2 (1954),No. 2,pp.482—483。

[19]参见:法鼓佛教学院“法华经数字数据库”(Saddharmapundarika Database. http:// sdp.chibs.edu.tw)。

[20]金克木编选《摩诃婆罗多插话选》,北京:人民文学出版社,1987年。

[21]姚秦三藏鸠摩罗什译《龙树菩萨传》,No. 2047A。姚秦三藏法师鸠摩罗什译《龙树菩萨传》,No. 2047B。

[22]该书信有三种汉语译本:宋天竺三藏僧伽跋摩译《劝发诸王要偈》(No.1672)、宋天竺三藏僧伽跋摩译《劝发诸王要偈》(No.1673)、大唐三藏法师义净译《龙树菩萨劝诫王颂》(No. 1674),均为诗颂体。义净译本开头称“此颂是龙树菩萨以诗代书,寄与南印度亲友乘土国王一首”。

[23]渥德尔《印度佛教史》,同上,第346—347页。该书没有详述摩鲁摩夷二世的传记,此据:Vincent A. Smith, A. V. Williams Jackson: History of India, in Nine Volumes: Vol. II - From the Sixth Century B.C. to the Mohammedan Conquest, including the Invasion of Alexander Great, New York: Cosimo, 2008, pp. 193—194,194—195,402.

[24]《摩奴法典》,[法]迭朗善译,[中]马香雪转译。北京:商务印书馆,1996年,第8—9页。

[25]【印】毗耶娑着《摩诃婆罗多》(第一册),黄宝生等译。北京:中国社会科学出版社,2005年,第5页。

[26]【印】毗耶娑着《摩诃婆罗多》第五册,黄宝生译。北京:中国社会科学出版社,2005年,第653—664页。

[27]渥德尔《印度佛教史》,同上,第336、362页。

[28]《帕德秣往世书》(Padma Purana,参见:http://www.bharatadesam.com/spiritual/ padma_purana.php)。

[29]杉本卓洲「マトゥラ-における仏像崇拝の展開」。金沢大学文学部論集·行動科学·哲学篇,1997年,第17号,第91页。

[30]杉本卓洲,同上,第101页。

[31]Alexander Lubotsky. The“Sarvatobha dra”temple of the Visnudharmo ttarapurna and the Visnu temple at Deogarh, Originally appeared in: Ritual, State and History in South Asia. Essays in Honour of J.C. Heesterman, edd. A.W. van den Hoek, D.H.A. Kolff, M.S. Oort. Leiden, etc. (1992), pp.199—221.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。