肖形印“神人操蛇”图像的产生及演变

朱存明 董良敏

(江苏师范大学文学院,江苏徐州,221116)

作者简介:

朱存明,男,教授,博士,江苏师范大学汉文化研究院院长,中国汉画学会理事。

董良敏,江苏师范大学艺术学研究生,现在北京工业大学任职。

本文为国家社科基金项目“汉代谶纬的图像美学研究”(编号为 11BZX081)教育部项目“中国古代神话图像研究”(编号为 10YJA760084)的中期成果之一。

一、问题的提出

肖形印又称像形印、图形印、画印、虫鸟印等。它的起源与印章的起源是分不开的。从印章的使用上来说,它原是一种小型的复制文字和图案的工具,与陶器和青铜器的制作密不可分。《说文》:“印,执政所持信也。”汉刘熙《释名》:“玺,徙也,封物使转徙而不可发也。印,信也,所以封物为信验也。”可见,印章本质是一种表示信用的工具。在肖形印中,有一类学界称为“神人操蛇印”,颇为神秘,表现的是以操蛇为主,兼之珥蛇、践蛇的组合图像。

操蛇图像流行于先秦时期,在汉代的艺术中也有发现。在现代人看来,操蛇图像的最初含义已经变得非常模糊,学术界对此的研究也很少。本文拟从美术考古的视角,对先秦两汉时期的神人操蛇肖形印及其相关问题展开研究,对操蛇图像的形成和发展及珥蛇、践蛇、衔蛇等制蛇方式进行论述,对其神人操蛇肖形印所体现的文化内涵和功能等问题进行阐释。肖形印的研究状况经历了从不被重视或贬低到其价值被发现和初步研究的一个过程。宋代文人学者对于古物有着特殊的嗜好,掀起了对古物的收集、整理和研究的热潮,最终建立了金石学这一学科。传统的金石学研究只重视铭文的研究,而对图像研究不足。印学也是如此,在宋代金石学建立、元明清时期文人篆刻形成和秦汉印章的不断发现的大背景下,收藏家们表现出对于秦汉古印的收藏嗜好。与此同时,将收藏的古印钤印辑谱也成为一时风气。明杨政德《范氏集古印谱序》说:“兹乃出其所得古印,若玉,若银,若铜,凡三千五百有奇,咸类列之,登之善楮,以供同好,名曰印谱。[1]”除《范氏集古印谱》外,比较有代表性的还有明《顾氏集古印谱序》、《学山堂印谱》、清陈介祺《石钟山房印举》等。

建国后,肖形印在全国各地陆续被发现。除中原地区外,巴蜀符号印与新疆地区的肖形印非常具有地方特色。巴蜀符号印表现的是一系列的符号组合,有些符号现在还不能很好地释读;新疆地区的肖形印颇似中亚地区的肖形印,多为一些动物形象。随着肖形印的不断发现,王伯敏、温廷宽、康殷、叶其峰等人都对肖形印进行了研究。成就表现在两方面:一是专门的肖形印印谱的出现,主要有康殷《古图形玺印汇》[2]及《古图形玺印汇续集》[3]、温廷宽《中国肖形印大全》[4]、叶其峰《故宫博物院藏肖形印选》[5]、王伯敏《古肖形印臆释》。这些都是非常重要的肖形印印谱,为研究者提供了第一手资料。

本文选取神人操蛇肖形印为研究对象,将珥蛇、践蛇肖形印也归入研究范围之中,以“神人操蛇肖形印”统称。目前,学界对于神人操蛇肖形印仍缺乏深入的专题性的研究。有学者将神人操蛇肖形印与神话传说和避蛇害联系起来。王伯敏在《古肖形印臆释》中认为神人操蛇印为汉代之物。他引证《山海经》认为“珥蛇、操蛇”者为“博(夸)父国”之画像,根据出土的其他文物上的操蛇形象多出现在墓室或棺木上,认为这种印与当时的墓葬习俗有关。另外,他认为神人操蛇形象是当时巫师所扮,具有辟邪的作用[6]。刘江在《中国印章艺术史》一书中认为神人操蛇印乃是《山海经》中夸父的表现[7]。叶其峰在《故宫博物院藏肖形印选》中将操蛇误解为手持绳索,认为神人操蛇肖形印为汉代门神郁垒“执苇索以御凶鬼”时的形象[8]。徐畅在《先秦玺印图说》一书中认为神人操蛇肖形印为先秦之物,认为这与古人战胜蛇害以及葬仪中防蛇护尸有关[9]。

对于先秦和汉代其他文物上的操蛇图像,一些历史学家、考古学家也有过论述。吴荣曾教授在《战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》一文中系统地研究了战国及汉代的操蛇图像,分析了操蛇图像的形成、时代特征、区域特征及向人首蛇身神的变异[10]。1960年湖北荆门县车桥大坝地区出土了一件铜戚,该戚正反面都有相同的图案。特点是神人珥蛇,腰部饰蛇,左右手操四脚蛇(龙)形物,跨下有四脚蛇(龙),足底有日月。马承源通过研究其他地区的操蛇、珥蛇、践蛇、啖蛇等图像,认为这种神人珥蛇或其他制蛇的方式乃是在很多地区都曾在长时期内形成的宗教习俗[11]。

总的来说,关于神人操蛇肖形印的研究已经取得一定成果,但是许多问题仍是需要深入研究的。如神人操蛇肖形印的性质、文化内涵、功能等等。先前的研究多关注肖形印的内容、印纽、艺术风格等,而缺乏从艺术、宗教信仰、民间风俗上对其进行综合的阐释。

二、神人操蛇肖形印的谱系

神人操蛇肖形印的图像属于一种组合图像,操蛇者对于蛇的控制不仅限于手执,珥蛇、践蛇等方式都有表现。操蛇主体也有一定的差异,因此对神人操蛇肖形印也不能等同地看待。

(一)珥蛇、践蛇

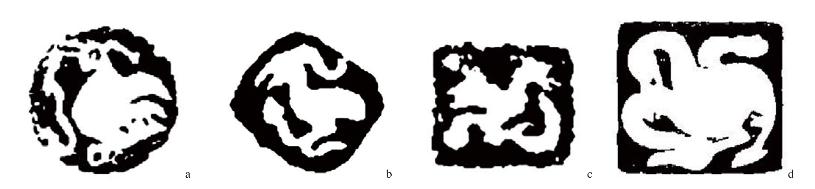

图1 珥蛇、践蛇肖形印

[a]打本, [b]封泥拓片,笔者摄于上海博物馆

“珥”字,原意是指用以饰耳的玉,因此“珥蛇”指的是将蛇装饰在耳部。本文将有“珥蛇”的肖形印分为一类,因为珥蛇是较早出现的制蛇方式。“珥蛇”往往与“践蛇”一起形成一个图像组合。“践”是踩踏的意思,“践蛇”就是以足踩蛇。上海博物馆收藏有一方“珥蛇、践蛇”肖形印,学术界称其为“禺彊印”。(见图1)《中国肖形印大全》、《古肖形印臆释》、《古图形玺印汇》等书均有收录。该印为战国时代,铜质,方形,印体较薄,印纽极小。印面图像为一人面鸟身神人,身有双翼,头生两角,两耳有蛇,足践两蛇。有学者认为该印图像与《山海经》中的禺彊吻合,因此将该印称为“禺彊印”[12]。《大荒北经》:“北方禺彊,人面鸟身,珥两青蛇,践两青赤蛇,名曰禺彊。”禺彊为北海水神,郭璞注曰:“字玄冥,水神也。[13]”除肖形印外,其他器物上也常见禺彊纹饰。曾侯乙墓漆棺画是一个以龙蛇为主体的水世界,马昌仪在一文中说:“我们推测,曾侯乙墓内棺头档、足档、东侧与西侧壁板上的人面鸟身主神,可能都是水神禺彊及其变形。[14]”

“珥蛇、操蛇”肖形印两枚,(见图2)王伯敏认为是汉代之物[15]。第一枚肖形印为铜质,圆形,程训义个人收藏。图形见于《古肖形印臆释》、《中国肖形印大全》等书。该印传为安徽寿县出土,图像特点为一人珥两蛇,手操两蛇,窄袖束腰,腰部左右各跨一篓状物[16],脚践一蛇。第二枚基本上与第一枚相同,可能出自一位工匠之手。“珥蛇”、“践蛇”的图像在先秦的器物中出现较多,淮阴高庄战国墓的铜器纹饰中有大量的珥蛇、践蛇图像出现[17]。

图2 珥蛇、操蛇肖形印

[a]打本及原印印面,程训义收藏,[b]打本,选自《中国肖形印大全》

图3 执杖操蛇肖形印

[a]打本及原印,中国历史博物馆藏,[b] 打本,选自《古图形玺印汇》

图4 熊操蛇肖形印 [a]、[b]、[c]打本,

选自《中国肖形印大全》,[d]打本,选自《古肖形印臆释》

(二) 操蛇

《说文解字》曰:“操,把持也。从手喿聲”,即用手持的意思。“操”意味着控制、占有和利用。那么,操蛇便是对蛇的一种控制、占有和利用。执杖操蛇肖形印两枚。(见图3)第一枚为中国历史博物馆收藏,见于《石钟山房印举》,《中国肖形印大全》、《古肖形印臆释》、《古图形玺印汇》等书。印为铜质,圆形, 带钩纽[18]。印面图像为一人作侧面形,右手执杖,左手操蛇,挽尖形发髻,身着束腰长裙。第二枚方者图像特征与第一枚基本相同,见于《石钟山房印举》,《中国肖形印大全》、《古图形玺印汇》等书。牛济普认为该印为汉代之物,印中人物在玩蛇、戏蛇,与现实生活较贴近[19]。徐畅认为该印头上发髻与秦始皇陵兵马俑发髻相同,认定其年代为为战国晚期至秦[20]。

执杖操蛇图像仅见于这两枚肖形印中,然而一手操蛇一手执其他器物的图像在文物上时有发现。淮阴高庄战国墓的铜匜纹饰、重庆市化龙桥东汉砖墓出土的镇墓兽、四川芦山的一座砖室墓出土的镇墓兽、四川乐山柿子湾一座崖墓中的石刻画像等都发现了一手执蛇而另一手执武器的形象,为我们研究执杖操蛇肖形印提供了可对比资料。

神人操蛇肖形印中有一类“熊”操蛇者。屈原在《天问》中说:“焉有虬龙,负熊以游?[21]”这表明,在当时的神话中存在熊与蛇(龙蛇一类)的组合。熊是陆地上形体较大较凶猛的食肉动物,这一类的动物(如虎)在古人看来都可以用来辟邪。熊在古代驱傩打鬼仪式中充当了重要角色,打鬼的大头领方相氏就是“蒙熊皮”,装扮成熊的样子来打鬼。可见,在古人眼里熊的凶猛可以使任何鬼怪都感到害怕。

《中国肖形印大全》、《古肖形印臆释》、《古图形玺印汇》等书都收录了几枚“蒙熊皮”操蛇肖形印,计有四枚,三圆一方,汉代。(见图4)从图像特征上来看,印中的操蛇者都是体态丰盈,四肢粗短,和熊的外形特征极为相似。“熊”操蛇不是毫无根据的臆想,《诗经·斯干》将梦熊与梦蛇联系在一起,认为梦熊是生男象征,而梦蛇是生女的象征[22]。在《楚辞·天问》中,屈原发出了“焉有虬龙,负熊以游?”的疑问,也将熊与蛇(按龙为蛇之说)联系到一起。山东诸城出土一东汉光和画像砖,(见图5)图像内容为一鸟头、熊身神怪操蛇,手操蛇,脚践两蛇,王伯敏认为图像表现的是帝俊,与现藏上海博物馆的“帝俊印”类似[23]。(见图6)相传帝俊为“鸟首熊身” 状。帝俊是神话中的角色,并非人类或其他的动物。“熊”操蛇肖形印中的“熊”不是真正的“熊”,而是由人装扮的“熊”。汉代有象人之戏,指的是人装扮成动物的样子进行表演。先秦和汉代的傩戏便属于这种象人之戏。打鬼的方相氏“蒙熊皮”、十二神兽“衣毛角”,在方相氏带领下,通过歌舞的方式进行打鬼驱疫的活动。汉代“总会仙唱”的综合性表演也是象人戏的一种,其中包括了人兽(兽为人装扮之兽)共舞、共歌。张衡《西京赋》载:“总会仙唱,戏豹舞罴,白虎鼓瑟,苍龙吹箎,女娥坐而长歌,声清畅而蜲蛇。[24]”罴是熊的一种,在生物学上称为棕熊、人熊和马熊。显然,在总会仙唱中舞蹈的“熊”是乐舞艺人蒙上熊皮所扮。

另外,“熊”操蛇肖形印中有一类拟为“戴熊面具”操蛇者,计有两枚(图7)。第一枚为上海博物馆收藏,面部似熊,左右手操两蛇,长裙束腰。第二枚为北京故 宫博物院收藏,铜质,印面圆形,印体较薄,鼻纽。构图严格对称,面部似戴熊面具,可以清晰地看到两耳似熊耳,两手各操一蛇,脚下踏蛇,腰部跨两篓状物。叶其峰在《故宫博物院藏肖形印选》文字说明及《汉代门神画与肖形印》一文中将图像中的蛇认为是绳索,从而将印纹解释为是汉代门神郁垒“持苇索以御凶鬼”的画像[25]。

古代的傩戏中有戴面具驱鬼的习俗,《周礼》记载的方相氏便是身披熊皮,头戴“黄金四目”的熊面具。《周礼注疏》注曰:“蒙,冒也,冒熊皮者以惊驱疫疠之鬼,如今魌头也。[26]”考古学的资料证明,史前社会就有面具的出现。史前的一些石面具、玉面具上都有穿孔,是用于佩戴用的。

图5 东汉光和画像砖,山东诸城出土

图6 帝俊印(摄于上海博物馆)

图7 戴熊面具操蛇肖形印

[a]打本,《古肖形印臆释》,[b]打本及原印,故宫博物院藏

三、操蛇图像的产生及演变

操蛇图像常出现在先秦时期的铜器、漆器、帛画上,在汉画中也时有发现。神人操蛇肖形印是先秦两汉操蛇图像的一种表现形态,它们同属一个图像系统。因此,将神人操蛇肖形印放到整个的操蛇图像系统中进行综合地研究,才能深刻揭示其文化内涵和功能等问题。

图8 辉县琉璃阁狩猎纹铜壶

(一)操蛇图像的产生

操蛇图像不是古人凭空臆想象出来的,它的产生有着社会生活的根源。蛇是一种外貌丑陋、行动迅捷、善于藏身、颇为神秘的动物。一旦被毒蛇所伤,在很短的时间内便会毙命。因此,人们对于蛇有一种很强的惧怕心理。《说文》:“它,虫也,上古草居患它,故相问无它乎。”这里,“它”就是蛇。“上古草居”向我们表明,在文明产生之前的很长一段时期内,人们的居住是离不开草的,草起到了保暖的作用。但是,草居又容易被蛇所侵扰。因此,防蛇便成了人们的大事,以至于人们打招呼都会问:“无它乎?”到了商代,蛇患依然是很严重的。甲骨卜辞中有“有它”、“亡它”之词,也反映了商人对于防蛇的重视。

总之,蛇对于古人的生活构成了极大的威胁。古人往往对蛇有着崇拜与渴望制服的双重心理。古人对于恐怖的事物往往具有两种心理,一是惧怕从而希望能够制服控制它们,一是把它们作为神圣物加以崇拜。古人对蛇的态度便是如此。

由于人们对蛇的控制力不强,于是将蛇类的天敌加以神化、崇拜。在自然界中,有一种鸟名叫“秃鹫”,食蛇便是它的天性。李时珍的《本草纲目》详细地介绍了这种鸟的习性:

秃鹫,状如鹤而大,青苍色;张翼广五六尺,举头高六七尺,长颈赤目,头项皆无毛,顶皮红色,如鹤顶;喙深黄色而扁直,长尺余,嗉下有胡袋如鹈鹕状;足爪如鸡,黑色;性极贪恶,如啖鱼蛇及鸟雏[27]。

西晋崔豹《古今注》:“扶老,秃鹫也,状如鹤而大;大者头高八尺,善与人斗,好啖蛇。[28]”《采兰杂志》亦云:“山中老人以秃鹫头刻杖上,谓之扶老,以此鸟辟蛇也。[29]”古人基于一种“灵感思维”[30]的巫术心理认为将秃鹫(进而扩展到其他鸟类)衔蛇、践蛇的图像描绘出来能对蛇产生一种防御,体现了古人以巫术为目的制像观。贡布里希认为原始人“制像”(imagemaking)的目的在于保护他们免受自然力量的危害,是用来施行巫术的[31]。鸟衔蛇、践蛇图像产生的初衷便是出于这样一种基于巫术的思维模式。

鸟衔蛇、践蛇的图像早在东周(尤其是战国)时期已经出现。那么,既然蛇害从上古就很严重,为什么到这一时期才出现这一图像呢?这是传统装饰纹样时代性的体现。据张光直先生的研究,殷商和西周时期青铜纹样中的人兽之间是一种和谐相处的“亲密伙伴”关系,而到了东周时期才出现了狩猎纹等人兽相斗的纹样。他说:

在早期的神话里,动物所扮演的角色有氏族始祖诞生的必要因素、神之使者、始祖的保护者、祖先沟通上帝的伴侣等。因此,早期神话中人对于动物的态度为密切、尊敬与畏惧。而在东周时代的神话里,动物则成了降祸于人世的恶魔,或为祖先英雄所驱除斩擒以立功的敌人。如英雄后羿的斩除蛇兽和射死日中金乌[32]。

因此,在东周以前,由于人们对蛇的无能为力而将蛇尊奉为图腾神。上古的许多神灵都与蛇有关,如蚩尤、大禹、伏羲、女娲、共工等。在夏商和西周时期,人们对蛇怀有一种恐惧而敬畏的态度。随着人类对自身力量认识的提高,对待动物的态度转变为一种对抗。反映到艺术上就是东周时期狩猎纹和鸟蛇相斗题材的出现。

图9 成都白果林狩猎纹铜壶

图10 战国早期鸟衔蛇、践蛇图像

图11 江陵马山一号楚墓鸟衔蛇图

图12 曾侯乙墓漆棺画鸟衔蛇、践蛇图像

鸟衔蛇、践蛇的图像并不多见。作为艺术的表现对象,它被应用于青铜器纹饰、漆画、帛画和肖形印等。河南辉县琉璃阁M59战国早期狩猎铜壶纹饰是一件艺术性很高的作品。(见图8)画面分为七层,其中,第三、四、六层为狩猎纹,说明人们已经开始挑战动物的神性。第一、二、七层均出现了鸟衔蛇、践蛇的图像。第一层为一对凤鸟衔蛇、践蛇的图像。两只戴冠凤鸟相对而立,喙部张开衔住一蛇的头部,双脚践一蛇,尾下各有一小鸟衔蛇、践蛇。第二层中间有一操蛇神,两手各操一蛇,头戴两蛇,脚践一蛇,两边为两只戴冠凤鸟各践一蛇。第七层为四只长颈长喙的鸟双脚踩在蛇背,低头欲啄蛇头[33]。从图像上来看,这种鸟应该属于现实中食蛇的秃鹫或者鹤类。而图像中凤鸟衔蛇、践蛇的图像是在此基础上神化出来的。成都白果林小区出土晚周时期狩猎纹铜壶应是同一时期的作品,(见图9)无论是在纹饰的内容上和艺术风格上都有惊人的相似。从该铜壶残块的纹饰来看,画面分为两层,上层描写狩猎情景,下层为人面鸟身,戴蛇张翼的羽人,两侧是鸟践蛇而立,俯首啄蛇[34]。这幅图上的鸟衔蛇、践蛇与河南辉县狩猎纹铜壶第七层的鸟衔蛇、践蛇图像基本相同。战国早期的很多狩猎纹铜壶上都有这种图像。(见图10)另外,江陵马山一号楚墓出土的丝织品[35](见图11)、湖北随县曾侯乙墓的漆棺画[36](见图12)等上都发现了鸟衔蛇、践蛇的图像。

尤其需要指出的是,肖形印中也有鸟衔蛇、践蛇的图像。从图像的特征上来看,鸟衔蛇、践蛇肖形印是战国时代的作品。上海博物馆藏有一枚凤鸟衔蛇纹肖形印,见《古图形玺印汇》[37]。(见图13a)该印为圆形,画面为一只凤鸟衔住蛇头,蛇被控制,蛇尾上翘,作挣扎状。故宫博物院也收藏有一枚鸟践蛇肖形印[38],(见图13b)铜质,菱形鼻纽,边长1.6 cm×1.4 cm,画面为一戴冠鸟类脚践一蛇,蛇头上翘,鸟张口欲衔蛇头。康殷的《古图形玺印汇》一书收录一枚鸟衔蛇、践蛇肖形印[39](见图13c),铜质,方形,印面图像为一鸟双脚践蛇,喙啄蛇尾。此外,温廷宽《中国肖形印大全》另收录一枚鹅衔蛇的肖形印[40]。(见图13d)

图13 鸟衔蛇、践蛇肖形印 [a]、[c]选自《古图形玺印汇》,

[b]选自《故宫博物院藏肖形印选》,[d]选自《中国肖形印大全》

图14 辉县琉璃阁狩猎纹铜壶操蛇神

图15 成都白果林狩猎纹铜壶操蛇神

鸟衔蛇、践蛇图像的最初目的是对蛇的控制和防御,然而古人并不满足于此。蛇,不仅是人们防御的对象,同时也是人们崇拜的对象。于是,人们创造了许多与蛇有关的神话人物。操蛇神便是在这样的背景下产生的。“操蛇之神”一词见于《列子·汤问》:

操蛇之神闻之,惧其不已,告之于帝。帝命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南[41]。

《列子》一书通常被认为是伪书,但它还是向我们传达了若干文化信息。这里的操蛇之神是太行、王屋二山的山神,然而作者并未告诉我们操蛇之神的外貌特征。好在历史总会为我们留下若干线索让我们去探求。几乎在鸟衔蛇、践蛇图像产生的同时,人们便将之神化为操蛇神。从这一时期的图像资料来看,操蛇主体无不与鸟有关,呈人鸟合体之状,这向我们表明操蛇图像与鸟衔蛇、践蛇图像一脉相承的关系。吴荣曾在《战国汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》一文中指出,“这种鸟衔蛇、践蛇是神怪践蛇、操蛇的原始形态。即先有神化的鸟衔蛇或践蛇的神话迷信,以后随着鸟的人形化,产生了人形神怪践蛇、操蛇这类图像。[42]”战国时期出现了一定数量的操蛇神图像。从图像特征上来看,操蛇者无不与鸟相关,从而印证了上述论断。

在出现鸟衔蛇、践蛇图像的河南辉县琉璃阁M59战国早期狩猎纹铜壶和成都白果林小区晚周时期狩猎纹铜壶上,同时也出现了人面鸟身神操蛇的图像。河南辉县琉璃阁M59战国早期狩猎纹铜壶的第二层不同于其他各层。在该铜壶拓片中轴线的位置上描绘了一位操蛇之神,(见图14)而其他各层中轴线均没有任何图像,这似乎在向我们暗示他的中心地位。他有一张人的面孔和鸟的身体,手臂上生出鸟羽,后部长着鸟尾。他两手各操一蛇,头戴两蛇,脚践一蛇。这与成都白果林小区晚周时期狩猎纹铜壶上的操蛇之神的外貌特征基本相同,应是同一时期的作品。(见图15)

由此可见,战国早期已经出现了操蛇神图像。这一时期的操蛇神表现为“人鸟合体”的形态。在随后的发展中,鸟的因素逐渐减弱,而人的成分逐渐增加。湖北随县的曾侯乙墓墓主内棺所绘图案是一个龙蛇的世界。《曾侯乙墓》一书写到:

经统计,曾侯乙墓内棺所绘各种动物纹饰,各种龙共有549件,各种蛇共204件,鸟110件,鸟兽形兽24件,鹿2件,凤2件,鱼2件,鼠状动物2件。可见,龙最多,占总数的一半以上。如果考虑到古代龙蛇不分的情况的话,那么,龙、蛇加起来统计就占了总数的84.13%。因此可以说,完全是一个龙(蛇)的世界[43]。

在曾侯乙墓的内棺上,艺术家描绘了很多图形结构复杂、抽象、富有几何趣味的操蛇神怪。操蛇神怪(见图16)呈人面鸟身状,或操两蛇,或珥两蛇,或啖两蛇,有的头上生角,且多与鸟衔蛇图像组合[44]。战国中期的淮阴高庄战国墓中出土了的铜器纹饰也是以蛇(龙)和鸟为主,其中发现了一定数量的操蛇神怪。操蛇者制蛇方式多样,除操蛇、践蛇外,还有珥蛇、戴蛇等。操蛇者一部分完全演变为人形,另有一部分仍与鸟有关。在一个铜匜的纹饰中,有一鸟头人身状神怪,背生鸟羽,一手持斧,一手持蛇,作砍砸状[45]。(见图17)在另一铜器的残片上也发现了相似的图像,(见图18)在同一铜器的残片上有一人面鱼身的神怪,双手分别执一带翼神兽,脚践两蛇,珥两蛇,头上戴有两只小鸟[46]。(见图19)随着图像的发展,“人鸟合体”的操蛇图像中鸟的因素逐渐减少,以至于退化为只剩下鸟爪。河南信阳楚墓出土了一件表面有漆绘的锦瑟。该锦瑟上描绘了一位朱衣神人操蛇的图像[47],(见图20)朱衣神人头上戴冠,双手鸟爪,呈弯钩状,各持一蛇,张口咆哮。1942年长沙子弹库战国墓出土的楚帛书是一幅图文并茂的珍贵图画,学术界称之为十二月神图[48]。(见图21)在该图的右上角和左下角分别绘有一位啖蛇神和操蛇神,二神的共同特征便是人面鸟足。1960年湖北荆门出土了一枚铜戚[49],(见图22)上刻有“大武”铭文。铜戚援部正反面都铸有相同的图案,图像描绘一人面鸟足的神人左手操蛇,右手操蜺,腰部缠蛇,胯下有蛇,脚踏日月,头耳上还戴有两条盘蛇。秦咸阳宫遗址出土的一花砖残块上,描绘了一位的珥蛇神[50],(图23)该神人面鸟爪、骑凤,头戴山形冠(从残片推测可知),左耳佩有一蛇,从残片推知右耳也应佩有一蛇。

图16 曾侯乙墓内棺操蛇图像

图17 淮阴高庄战国墓一铜匜纹饰

图18 淮阴高庄战国墓一铜器残片纹饰

图19 淮阴高庄战国墓一铜器残片纹饰

图20 锦瑟漆绘,信阳楚墓出土

图21 十二月神图,长沙子弹库战国墓出土

图22 湖北荆门“大武”铜戚纹饰

图23 花砖残块珥蛇神,拓本及线描图,秦咸阳宫遗址出土

上述图像资料证明,操蛇图像的产生与鸟之间有许多内在的联系。操蛇神在初期为何会是“人鸟合体”的形态呢?古人并不满足于鸟衔蛇、践蛇图像蛇的巫术防御功能。随着人对自身力量认识的提高,加之蛇在古人心目中具有神圣性地位,操蛇主体便很快地注入人的因素,“人鸟合体”的操蛇神也就产生了。从文献资料来看,《列子》一书并未提及“操蛇”神的体貌特征。然而,《山海经》中的相关记载向我们证实了“人鸟合体”珥蛇神的存在。《山海经》四海之神皆为人面鸟身之状。《大荒北经》:“北海之渚中,有神,人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰禺彊。[51]”《大荒东经》:“东海之渚中,有神,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禺號。[52]”《大荒南经》:“南海渚中,有神,人面,珥两青蛇,践两赤蛇,曰不廷胡余。[53]”《大荒西经》:“西海渚中,有神人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰弇茲。[54]”另有东方句芒,《海外东经》:“东方句芒,人面鸟身,乘两龙。[55]”这里,“乘两龙”也就是我们说的“践两蛇”。《山海经》赋予了操蛇神以崇高的地位——海神,对此我们并不感到惊讶。在中国的神话中,与蛇有关的神灵都具有一定的地位。这里我们要关注的是文献与图像之间的关系,从而解释“人鸟合体”的操蛇神图像何以产生。

尽管现在很难说清操蛇图像与《山海经》“操蛇神”之间的关系,然而两者之间不是孤立地各自存在。《山海经》是一部“图书”,所谓的“图书”就是有图有文。不少学者认为,《山海经》是有图的,而现在我们看到的文字部分只是对图的一种解释。从陶渊明的诗句“流观山海图”里我们也可以看出这一点。又有学者认为《山海经》是根据古图而作的。朱熹说:“《山海经》记诸异物飞走之类,多云东向,或云东首,疑依图画而述之。[56]”毕沅认为:“《山海经》有古图……十三篇中,《海外经》、《海内经》所说之图,当是禹鼎也。”阮元也说:“《左传》称铸鼎象物,使民知神奸。禹鼎不可见,今《山海经》或其遗象欤?[57]”近人余嘉锡也认为《山海经》是根据夏代九鼎图而作的。[58]且不论《山海经》依九鼎而作的观点正确与否,它至少向我们表明《山海经》的文本与“图”之间存在一定的联系。那么,《山海经》中“人鸟合体”操蛇神的文本很有可能是根据图像创造出来的,而反过来又影响到图像的形式构成。

图24 淮阴高庄战国墓一铜盘刻纹

图25 淮阴高庄战国墓一铜匜腹内壁的刻纹

(二)操蛇图像的演变

操蛇者经历了由“鸟”到“人鸟合体”神的变化,人的因素在不断增强。在战国中后期,最终形成了完全以“人”为主体的操蛇图像。这一时期是分裂与整合的时期,人的力量被充分地挖掘出来,在思想上体现为一种“理性精神”[59]。唯物主义思想的发展不断的挑战着鬼神学说。总之,人充分地认识到了自身的力量并使自身力量最大化。在这样大的社会背景下,操蛇图像的主体也由“神”蜕变为了“人”形。

从战国中期的淮阴高庄战国墓出土的铜器纹饰中,我们可以清晰地看到这种变化。该墓所出的铜器纹饰中,操蛇图像者除前文所说的人鸟合体形态外,更多的是以人为主。据笔者的统计,淮阴高庄战国墓共发现各种操蛇图像约13幅,其中“人鸟合体”的操蛇图像只有3幅。这说明,从战国中期开始,操蛇者已经向人形转化。在一铜盘刻纹残片上,有两幅相同的操蛇图像格外醒目,似乎整个画面以此为主[60]。(见图24)在两者的周围穿插着为数众多的异兽和小鸟。操蛇者双手各执一蛇,两耳饰蛇,头上有一柱状物,柱顶两旁有两蛇从该图像来看,操蛇者已经基本上是人形,仅手臂下尚有羽毛。在一铜匜腹内壁的刻纹上,操蛇者已经完全呈现人的姿态[61]。在一残片上部的位置有一位身穿窄袖儒裙者,双手各执两蛇的尾部,珥两蛇,头戴两蛇(见图25a)。另一腹内壁残片的画面分为上下两层,上层左右各有一人一手操蛇,一手执戈,作砍杀状。下层山下有一操蛇者,双手各操一蛇,左右各有一兽(见图25b)。图26的铜器刻纹残片上层有两位操蛇者。左部为一人手操两蛇,右部为一方头者,珥两蛇,双脚踩在两有翼神兽的背上,双手抓住兽角。

在距离曾侯乙墓约102米的地方,发现一战国中期墓葬,湖北随州擂鼓墩二号墓。该墓出土的青铜编钟纹饰上有一人操蛇的图像,操蛇者作正面蹲坐状,两手各操一蛇,脚践一蛇[62]。(见图27)

由此可见,从战国中期始,人形的操蛇图像已经出现。到了汉代,情况变得有些复杂。操蛇图像的主题除了继承战国中期以来的人形以外,显著的特征则是“熊”操蛇图像的出现。

图26 淮阴高庄战国墓铜器残片纹饰

图27 擂鼓墩二号墓青铜编钟纹饰

图28 董家庄汉墓操蛇图

图29 临沂白庄汉墓操蛇图

图30 淮北市蔡里集操蛇抱鼓石

图31 淮北市梧桐村汉墓操蛇图

图32 淮北市临涣文昌宫操蛇石雕

在汉代画像石中,操蛇图像并不多见。1959年发现的山东安丘董家庄汉墓是一座大型的汉画像石墓。该墓后室北壁画像的中央刻画了一位操蛇者,作正面蹲坐状,似舞姿,两手各操一蛇,张口咬住蛇头(见图28)[63]。山东临沂白庄汉画像石墓有一幅操蛇图像(见图29)[64],图为一操蛇神人作正面蹲坐状,一大蛇缠绕其颈,他两手抓住蛇身,胯下有一壁虎状怪兽。这与汉代东方朔《神异经》里的神人尺郭相同[65]。徐州汉画像石艺术馆收藏有淮北地区蔡里集出土的一块抱鼓石(见图30),石面上用阴线刻的技法描绘了一位体态雄健的操蛇神人,他头扎发髻、面孔肥硕、两袖飞扬。他双手共操一蛇,并咬住蛇身,蛇由于被控制而挣扎着。在淮北地区的其他地方也发现了相似的画像石。淮北市梧桐村汉墓出土一鼓形器画像石,石面上刻有一操蛇武士画像(见图31)[66]。武士身著短袍,双手抓住一蛇,衔在口中。淮北市临涣文昌宫收藏有汉魏时期的两块石雕(见图32),它们原为南阁上建筑物的底座。两块石雕的内容相同,均为一大力士手操一蛇,脚踏蛇,蛇缠绕着力士。嘉祥县刘村洪福院早年曾出土一块东汉早期画像石,原石现藏山东省博物馆。画面分三层,上层残石为伏羲、女娲画像,下层为泗水升鼎,操蛇图像见于中层。操蛇者圆脸大眼,双手操一长蛇,蛇头伸向右边一头戴高冠、身佩长剑的人物,该人左手执锤,身体似舞姿(见图33)[67]。2010年4月,滕州市滨湖镇山头村村东的平山前山坡上出土了八块精美的汉画像石,在一块石椁侧板上刻画着双龙、人物、马、二凤衔风宿、厥张和大力士双手操蛇的形象。据初步的研究,出土的画像石为西汉晚期的作品。

图33 嘉祥县刘村洪福院操蛇图(局部)

图34 徐州狮子山楚王墓出土汉代金带扣,摄于徐州博物馆

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图35 淮北市滩溪县文管所收藏汉代空心画像砖

在汉代,操蛇图像最显著的特征是“熊”操蛇图像的出现。熊操蛇图像主要体现在肖形印当中。在这里,“熊”并非为现实中的野兽,而是由人装扮的“熊”。为什么将“熊”操蛇肖形印定位是汉代之物呢?由于肖形印很多都是传世品,从考古学上对其进行科学的年代判断变得非常困难。从图像的时代特征上来看,战国时期发现的熊的图像并不多,而在汉画中则出现了大量的熊图像,河南汉画像石上常见熊的形象。徐州狮子山楚王墓出土的西汉金带扣上发现有熊的造型。(见图34)在罗森之前,带扣上的动物没有得到很好的辨认。罗森凭借自己在大英博物馆东方部的工作和对于中国古代艺术的研究一眼便认出了该动物为熊[68]。淮北市滩溪县文管所收藏有一块汉代空心画像砖[69],(见图35)上面刻画了铺首衔环和熊、虎等神兽。关于熊的图像汉代并不难见,重要的是汉代出现了熊、蛇组合的图像,从而印证了“熊”操蛇肖形印的年代应为汉代。山东诸城出土的东汉光和画像砖上便有熊、蛇组合的画像[70]。

从汉人的信仰上来看,黄帝是中华民族的人文始祖,与炎帝一起成为中华民族的祖先神。黄帝号称“有熊氏”,是以熊为图腾的部落氏族。汉代画像中出现了许多的熊图像与汉人的黄帝信仰有关。汉代人信仰黄帝,有着强烈的黄帝崇拜。王振复认为从战国后期,黄帝开始被正式发现与塑造为中华民族的“人文初祖”。而到了汉代,司马迁正式地把黄帝确立为中华民族的“人文初祖”。他指出,司马迁首次为黄帝立“本纪”,成为五帝之一[71]。《史记》曰:“黄帝者, 少典之子, 姓公孙,名曰轩辕。生而神灵,弱而能言,幼而徇齐, 长而敦敏,成而聪明。[72]”王振复利用五行说揭示了黄帝“人文初祖”地位的形成。《吕氏春秋》云:“黄帝土德”、“禹木德”、“汤金德”、“周火德”、“秦水德”,那么,从五行相克的理论来说,汉代又轮回到黄帝时代的土德。

因此,汉代人对于黄帝有着强烈的崇拜。这种崇拜表现在汉画中是以黄帝的图腾物“熊”的形象出现的。汉人对于熊的崇拜也就是对于黄帝的崇拜。从这方面来看,熊与黄帝具有了某种共同的特质。黄帝的人文初祖地位是在汉代确立的,因此反映到汉画中就是熊形象出现较多。这为我们将“熊”操蛇肖形印的年代断定为汉代提供了旁证。

前文已论述了操蛇图像的产生及其演变的大致线索。除此之外,另有一种战国至汉代的操蛇镇墓兽。文章之所以提到镇墓兽,不仅是因为其与操蛇有关,更重要的是它们对于研究操蛇图像(神人操蛇肖形印)的内涵和功能等问题具有极大的启发意义。镇墓兽是我国古代墓葬中的一种常见的随葬品,常为兽面、人面,头部装饰鹿角,是一种镇摄鬼怪,保护墓主人灵魂不受侵扰的随葬明器。战国至汉代的楚墓中常常发现这种器物,反映了楚人尚鬼神的风俗。镇墓兽中有一类操蛇者,河南信阳战国楚墓出土一木雕镇墓兽[73],该镇墓兽的整体形状是人跪坐之形,头戴两只鹿角(已残),面部有鳞纹,张巨口衔住一木雕蛇,作啖食状。一爪握蛇,自口中穿过。舌特长,下垂至胸部,施朱彩,有刻纹。重庆市化龙桥东汉砖墓也出土一件镇墓兽,该镇墓俑头上簪花一朵,舌头伸出(已缺),右手执斧,左手握蛇。[74]”成都天回山东汉时期崖墓也出土一相似的操蛇镇墓兽,该镇墓兽右手持斧,左手执一长蛇,形象阴森恐怖。[75]”此外,四川乐山柿子湾一崖墓后室甬道口侧刻有一神人操蛇画像,通常被认为是镇墓神怪。神怪呈兽首人身状,头上生角,牛耳,吐舌,左手执武器(斧),右手操蛇,与重庆化龙桥东汉砖墓出土镇墓兽形象相似。战国至汉代的操蛇镇墓兽极大地丰富了操蛇图像的形式构成。

掌握操蛇图像的产生及演变线索对我们研究神人操蛇肖形印的文化内涵奠定了基础。操蛇图像缘起于一种巫术的心理,人们对于蛇的恐惧心理使得人们神化了吃蛇的鸟类,以对蛇加以的控制。鸟衔蛇、践蛇图像的不断神化在春秋晚期至战国中期便产生了“人鸟合体”神操蛇神图像。之后,由于人对自身力量认识的不断提高,“人鸟合体”中鸟的因素不断减弱而人的因素不断增强。战国中后期至汉代,操蛇主体完全地演变成了人形。在汉代,肖形印中熊操蛇图像,是操蛇图像在肖形印中的独特表现。由此,操蛇者经历了由“鸟”到“人鸟合体神”到“人”再到“熊”的演变过程。此外,操蛇镇墓兽为战国至汉代特殊的操蛇形象,也属于操蛇图像的系统。因此,将神人操蛇肖形印放到整个的操蛇图像系统中加以研究,才能阐明其所体现的文化内涵和功能等问题。

(三)神人操蛇肖形印的文化内涵

通过研究,神人操蛇肖形印的文化内涵主要地体现在神话传说和巫觋信仰上。通过对神人操蛇肖形印进行文化内涵的阐释,我们可以看到古人的精神信仰和内心世界以及其对古代社会文化艺术的反作用。

以手“操”蛇是最为常见的制蛇方式。《说文解字》曰:“操,把持也。从手喿聲”,即用手持的意思。“操”意味着控制、占有和利用。那么,操蛇便是对蛇的一种控制、占有和利用。一方面操蛇意在将蛇控制和制服,表达了人们对于蛇害的解除心理。另一方面,操蛇意味着对蛇的利用,作为巫觋的一种沟通天地、神人的中介。然而操蛇图像是一个图像的组合,它不仅包括手持,也包括其他的制蛇方式。除操蛇外,珥蛇、践蛇、衔蛇(啖蛇)也较为常见。弄清诸制蛇方式的原始意义有助于我们探析神人操蛇肖形印的文化内涵与功能等问题。

(一)珥蛇与沟通天地

《说文》曰:“珥,瑱也。从玉、耳,耳亦声。”又曰:“瑱,以玉充耳也。从玉真声。”玉瑱是古人冠冕上垂在两侧以塞耳的玉器,属于一种耳饰品。《文献通考》曰:“瑱以充耳, 以垂瑱。周官弁师,天子五冕皆玉瑱……则瑱不特施于男子也,妇人亦有之,不特施于冕也,弁亦有之。[76]”郑玄注《周礼·夏官·弁师》:“玉瑱,塞耳也。”那志良《中国古玉图释》云:“瑱是耳饰,它的垂挂方法有二:一是垂在冠旁,正当耳孔之际;一是垂在耳上,所以又有人称此为‘耳坠’。[77]”

以垂瑱。周官弁师,天子五冕皆玉瑱……则瑱不特施于男子也,妇人亦有之,不特施于冕也,弁亦有之。[76]”郑玄注《周礼·夏官·弁师》:“玉瑱,塞耳也。”那志良《中国古玉图释》云:“瑱是耳饰,它的垂挂方法有二:一是垂在冠旁,正当耳孔之际;一是垂在耳上,所以又有人称此为‘耳坠’。[77]”

“珥”的原意是以玉饰耳,“珥蛇”便是以蛇饰耳意思了。那么,以蛇饰耳又向我们传达了什么信息呢?珥作为一种玉器,本来就具有祭祀通天的功用,而饰珥的冕又是当时帝王、诸侯及卿大夫祭祀时所戴的礼冠。因此,珥的宗教祭祀功能便显露了出来。我们认为,“珥蛇”的最初含义便是借助蛇的神性沟通天地。人体感受外物的主要器官就是耳目。青铜礼器纹饰上对于耳目器官的刻画较为夸张,意在强调这种器官对于沟通人神的重要性。董仲舒以耳目与日月相比,他在《春秋繁露·人副天数》中说:“上有耳目聪明,日月之象也”,“耳目戾戾,象日月也。[78]”上古巫师与神灵沟通,传达他们的旨意靠的就是一种耳的“聆听”能力。我在《灵感思维和原始文化》一书也表达了巫师利用蛇的听觉器官与神交流的观点[79]。蛇是一种神圣的动物,借助于蛇的神性使得巫师们能更好地在人神之间游走。从人兽关系上来看,“珥蛇”体现了人、蛇之间的“亲密伙伴关系”。

(二)践蛇与御龙

《说文》:“践,履也。从足戋声。”“践”就是“踩”的意思,“践蛇”也就是“踩蛇”,这点比起“珥蛇”似乎没有什么异议。但是“践蛇”的含义仍是需要解决的问题,它是否就是如字面所说的践踏之意呢?孙作云先生立足与自身的图腾学理论,认为在图腾社会的战争中,战胜者对于战败者的图腾有虐待的习俗[80]。我们对于践蛇不能孤立的看待。单一的践蛇图像也许有诅咒虐待的含义。但“珥蛇、践蛇”的组合图像就未必是虐待了。《山海经》中常出现“乘两龙”与“践两蛇”的神灵,二者其实是一个意思。《海外北经》里北方禺彊践两赤蛇,郭璞注引一本云:“北方禺疆,黑身手足,乘两龙。”可见,“践蛇”即“御龙”。张光直认为 “两龙”在《山海经》是不少“神”与“巫”的标准配备[81]。

“践蛇”即“御龙”,那么“践蛇”并不能体现出一种对抗的人兽关系。从图像上来看,湖南长沙子弹库出土的人物御龙帛画体现了人兽之间的亲密关系。(见图36)帛画表现一男子(巫师)御龙升仙的场景,他手持缰绳踩在龙背上,龙尾上有仙鹤,龙体下有游鱼。华盖的飘带和该男子的衣带飘举,表现了飞升时的动势。相似的图像在肖形印中也有出现[82],图37的两枚肖形印刻画的便是御龙升仙的场景。(见图37)两印极为相似,为一人骑龙飞升,向后飘动的头发表明了一种动态的升仙场景。一手扶龙,一手拿着葫芦状的东西,似乎向我们表明里面装有仙药或酒。乘龙升仙是最为常见的方式,古人升仙有“三蹻” 的说法,即借助龙、虎、鹿这三种具有神性的动物之力达到升仙的目的。《抱朴子》内十五:“若能乘蹻者,可以周流天下,不拘山河。凡乘蹻道有三法,—曰龙蹻,二曰虎蹻,三日鹿卢蹻。……乘蹻须长斋绝荤菜断血食,—年之后乃可乘此三蹻耳。……龙蹻行最远,其余者不过千里也。”《太上登真三矫灵应经》:“三矫经者,上则龙矫,中则虎矫,下则鹿矫。……大凡学仙之道,用龙矫者,龙能上天入地,穿山入水,不出此犬, 鬼神其能测,能助奉道之士,混合杳冥通大道也。……龙矫者,奉道之士,欲游洞天福地,一切邪魔精怪恶物不敢近,每去山川江洞州府,到处自有神抵来朝现。[83]”可见,常人不能像英雄后羿一样可以不借助外力就能上昆仑山求到不死药,以达到成仙的目的。因此他们幻想出了龙、虎、鹿这三种具有神性的动物坐骑来帮助他们飞升,其中龙的脚力最强,因此成了升仙的首选代步工具。

龙蛇本一家,“践蛇” 与“御龙”一样是一种加速前进的工具。古人认为蛇能腾飞,也就能把人带到天上。李炳海认为:“《山海经》等文献出现的那些珥蛇、操蛇、践蛇之神,他们身上的蛇不是装饰物,也不是被征服的对象,而是为他们提供了动力的灵物。[84]”因此,所谓的“践蛇”当与御龙有着紧密的联系。

图36 人物御龙帛画

图37 御龙肖形印,选自《石钟山房印举》

(三)衔蛇与辟邪

图38 马王堆汉墓漆棺画啖蛇神怪

图39 沂南汉墓虎首食蛇图像

衔就是用嘴叼的意思,啖蛇与衔蛇的意思相同,都指的是用嘴咬蛇、吃蛇。衔蛇的含义似乎可以达成一致,因为蛇显然处于一种被动地位。它首选向我们表明了当时的某些地区的人们有食蛇风俗。《山海经》中有“黑人”的食蛇记载,《海内经》:“又有黑人,虎首鸟足,两手持蛇,方啗之。[85]”黑人是否就是现在的黑种人呢?《海外经》有劳民国,“其为人黑,或曰教民。一曰在毛民北,为人面目,手足尽黑。[86]”这里的“黑人”是手足的肤色发黑,郭郛认为他们是东北鸟图腾部落,受日晒时间较长,故体黑[87]。《海外东经》记载了黑齿国的食蛇习俗,“为人黑(齿),食稻啖蛇,一赤一青,在其旁。一曰在竖亥北,为人黑首,食稻使蛇,其一蛇赤。[88]”有学者认为“黑齿”是一种将牙齿染黑的习俗[89]。因此,所谓的黑人并非现在意义上的黑人,而是由于自然条件造成的肤色黑暗和民间风俗上将某些部位染黑。蛇在古代中国是一种分布广泛的图腾信仰,而食蛇很可能是一些野蛮民族图腾信仰的产物。

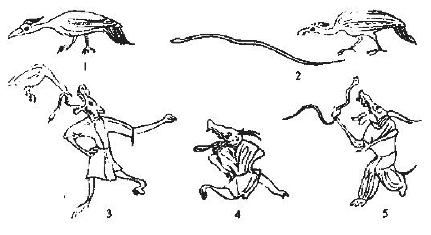

衔蛇(啖蛇)的另一层含义就是避蛇,即对蛇的防御。马王堆一号汉墓漆棺棺盖漆画刻画了啖蛇的神怪(见图38)。图上1、2为秃鹫低头寻蛇;图3 为一秃鹫口衔一蛇,正在喂一张着大口的怪物;图4为一怪物吞蛇;图5为一怪物右手操蛇,正欲啖之。整幅画面是“叙事性”的,按照时间和事件的发展线索展开。孙作云先生认为所有这些怪物“都是‘土伯’。土伯是地下的主神,土伯吃蛇,就是对于蛇的防御,以防蛇对尸体的钻扰、侵害。[90]”对蛇的防御也就是对于地下恶鬼的防御,从而引申为一种辟邪风俗。沂南汉墓大傩图上有虎首彊良食蛇的图像[91](见图39),画面上方有一虎首状神兽张口衔住一条大蛇。这正是对于打鬼的十二神兽之一强梁(彊良)表现。《大荒北经》曰:“又有神衔蛇操蛇,其状虎首人身,四蹏长肘,名曰彊良。[92]”此外,长沙子弹库出土的帛书、山东安丘董家庄汉墓、淮北梧桐村和蔡里集画像石、镇江东晋画像砖墓等都出现了衔蛇(啖蛇)的画像。由此可见,衔蛇主要体现了辟邪的含义。

(四)结论

综上所述,操蛇图像是一个包含操蛇、珥蛇、践蛇、衔蛇等多种制蛇方式的系统。按照图像内容的不同,神人操蛇肖形印可分为珥蛇、践蛇和操蛇两类。对先秦两汉时期出现的操蛇图像进行整理和分析,理清图像的产生和演变过程,这对于研究神人操蛇肖形印的相关问题是基础性的工作。对神人操蛇肖形印所体现的文化内涵进行探讨,通过文献和相关图像的研究发现,神人操蛇肖形印主要和先秦两汉时期的神话传说与巫觋信仰有关。肖形印中的珥蛇、践蛇者为《山海经》四海之神肖像的刻画;珥蛇、操蛇者为神人夸父肖像的刻画。鉴于操蛇与古代巫觋的亲密关系,操蛇成为古代巫觋的象征。神人操蛇肖形印体现出古人对于吉祥的向往和对于凶恶的辟除心理,当用之于趋吉避凶的目的。

(责任编辑:龚梦旻)

注释:

[1]郁重今《历代印谱序跋汇编》。杭州:西泠印社出版社,2008年,第61页。

[2]康殷《古图形玺印汇》。石家庄:河北美术出版社,1983年。

[3]康殷《古图形玺印汇续集》。石家庄:河北美术出版社,1991年。

[4]温廷宽《中国肖形印大全》。太原:山西古籍出版社,1995年。

[5]叶其峰《故宫博物院藏肖形印选》。北京:人民美术出版社,1984年。

[6]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第45页。

[7]刘江《中国印章艺术史》。杭州:西泠印社出版社,2005年。

[8]叶其峰《故宫博物院藏肖形印选》。北京:人民美术出版社,1984年,第112页。

[9]徐畅《先秦玺印图说》。北京:文物出版社,2009年,第393页。

[10]吴荣曾《战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》。《文物》,1989年第10期,第46—52页。

[11]马承源《再论“大武舞戚”的图像》。《考古》,1965年第8期,第413—415页。

[12]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第6页。

[13]袁珂《山海经校注》。上海:上海古籍出版社,1983年,第248页。

[14]马昌仪《从战国图画中寻找失落了的山海经古图》。《民族艺术》,2003年第4期,第46—58页。

[15]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第44页。

[16]程训义认为该印刻画的是夸父形象,他腰部所跨为取水用的水桶。见自程训义《战国夸父肖形印》,《检察风云》,2008年第12期,第79页。

[17]淮阴市博物馆《淮阴高庄战国墓》,《考古学报》,1988年第2期。

[18]带钩器源于周代,是古人用于系腰带的挂钩,又称“犀比”。

[19]牛济普《汉代图形印》,《中原文物》,1994年第3期,第67页。

[20]徐畅《先秦玺印图说》。北京:文物出版社,2009年,第392页。

[21][宋]洪兴祖《楚辞补注》。北京:中华书局,1993年,第94页。

[22]《诗经·斯干》:“维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥”。

[23]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第8页。

[24]费振刚等《全汉赋》。北京:北京大学出版社,1993年,第419页。

[25]叶其峰《故宫博物院藏肖形印选》。北京:人民美术出版社,1984年,第113页。

[26][清]阮元《十三经注疏》。北京:中华书局,1980年,第851页。

[27]李时珍《本草纲目》。上海:上海科学技术出版社影印本,1993年。

[28]王跟林等《汉魏六朝笔记小说大观》。上海:上海古籍出版社,1999年,第240页。

[29]引自郭人民、郑慧生《中国古代文化专题》。开封:河南大学出版社,2003年,第424页。

[30]朱存明《灵感思维与原始文化》。上海:学林出版社,1995年。

[31][英]贡布里希《艺术发展史》。范景中译,天津:天津美术出版社,1988年版,第18页。

[32]张光直《中国青铜时代》。台湾联经出版事业公司,1984年,第335页。

[33]徐畅《先秦玺印图说》。北京:文物出版社,2009年,第4页。

[34]徐畅《先秦玺印图说》。北京:文物出版社,2009年,第124页。

[35]同上注,第385—386页。

[36]郭德维《曾侯乙墓墓主内棺花纹图案略析》,《江汉考古》,1989年第2期,第80—82页。

[37]康殷《古图形玺印汇》。石家庄:河北美术出版社,1983年,第152页。

[38]叶其峰《故宫博物院藏肖形印选》。北京:人民美术出版社,1984年,第272页。

[39]康殷《古图形玺印汇》。石家庄:河北美术出版社,1983年,第152页。

[40]温廷宽《中国肖形印大全》。太原:山西古籍出版社,1995年,第319页。

[41]马明等校点《诸子集成》卷一。长沙:岳麓书社,1996年,第49页。

[42]吴荣曾《战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》,《文物》,1989年第10期,第50页。

[43]湖北省博物馆《曾侯乙墓》。北京:文物出版社,1989年,第41页。

[44]湖北省博物馆《曾侯乙墓》。北京:文物出版社,1989年,第30—36页。

[45]淮阴市博物馆《淮阴高庄战国墓》。《考古学报》,1988年第2期,第205页。

[46]淮阴市博物馆《淮阴高庄战国墓》。《考古学报》,1988年第2期,第211页。

[47]河南省文物研究所《信阳楚墓》。北京:文物出版社,1986年,第16页。

[48]马昌仪《从战国图画中寻找失落了的山海经古图》。《民族艺术》,2003年第4期,第49页。

[49]愈伟超《大武·兵铜戚与巴人的大武舞》。《考古》,1963年第3期,第153页。

[50]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第64页。

[51]同上注,第425页。

[52]同上注,第350页。

[53]同上注,第370页。

[54]同上注,第401页。

[55]同上注,第265页。

[56]引自孙致中《<山海经>与<山海图>》。《河北学刊》,1987年第1期,第57页。

[57][清]郝懿行《山海经笺疏》。成都:巴蜀书社,1985年,阮序。

[58]余嘉锡《四库提要辨证》卷一八《小说家类》三。

[59]李泽厚《美的历程》。北京:中国社会科学院出版社,1984年,第59—81页。

[60]淮阴市博物馆《淮阴高庄战国墓》。《考古学报》,1988年第2期,第202页。

[61]同上注,第205页。

[62]湖北省博物馆、随州市博物馆《湖北随州擂鼓墩二号墓发掘简报》。《文物》,1985年第4期,第29页。

[63]俞伟超《中国画像石全集》卷一。郑州:河南美术出版社,2000年,第116页。

[64]管思浩、霍启明、尹世娟《山东临沂吴白庄汉画像石墓》。《东南文化》,1999年第6期,第49页。

[65]《神异经》:“东南方有人焉,周行天下,其长七丈,腹围如其长。头戴鸡父魌头,朱衣缟带,以赤蛇绕其项,不饮不食,朝吞恶鬼三千,暮吞三百。此人以鬼为饭,以露为浆。名曰尺郭,一名食邪,师道云吞邪鬼,一名黄父。今世有黄父鬼。”

[66]高书林《淮北汉画像石》。天津:天津美术出版社,2002年,第194页。

[67]朱锡禄《嘉祥汉画像石》。济南:山东美术出版社,1992年,第10页。

[68][英]罗森著,孙心菲等译《中国古代的艺术与文化》。北京:北京大学出版社,2002年,第12页。

[69]高书林《淮北汉画像石》。天津:天津美术出版社,2002年,第92页。

[70]王伯敏《古肖形印臆释》。上海:上海书画出版社,1983年,第8页。

[71]王振复《中国美学的文脉历程》。成都:四川人民出版社,2002年,第314页。

[72][汉]司马迁《史记》。北京:中华书局,1963年,第1页。

[73]高至喜《楚文物图典》。武汉:湖北教育出版社,2000年,第334页。

[74]胡人朝《重庆市化龙桥东汉砖墓的清理》。《考古通讯》,1958年第3期,图版七。

[75]刘志远《成都天回山崖墓清理记》。《考古学报》,1958年第1期,第99页。

[76][元]马端临《文献通考》。上海:华东师范大学出版社,1985年。

[77]那志良《中国古玉图释》。台中:台湾南天书局有限公司,1980年。

[78][汉]董仲舒《春秋繁露》。上海:上海古籍出版社,1989年,第75页。

[79]朱存明《灵感思维与原始文化》。上海:学林出版社,1995年,第212—213页。

[80]孙作云《中国古代神话传说研究》。开封:河南大学出版社,2003年,第87页。

[81]张光直《中国青铜时代(二集)》。北京:三联书店,1990年,第352页。

[82][清]陈介祺《石钟山房印举》。北京:北京市中国书店,1985年。

[83]引自张光直《中国青铜时代(二集)》。北京:三联书店,1990年,第96页。[84]李炳海《蛇:参与神灵形象整合的活性因子—珥蛇、操蛇、践蛇之神的文化意蕴》。《文艺研究》,2004年第1期,第84页。

[85]袁珂《山海经校注》。上海:上海古籍出版社,1983年,第455页。

[86]同上注,第265页。

[87]郭郛注《山海经注证》。北京:中国社会科学出版社,2004年,第660页。

[88]袁珂《山海经校注》。上海:上海古籍出版社,1983年,第259页。

[89]郭郛注《山海经注证》。北京:中国社会科学出版社,2004年,第653页。

[90]孙作云《美术考古与民俗研究》。开封:河南大学出版社,2003年,第130—131页。

[91]俞伟超《中国画像石全集》卷一。郑州:河南美术出版社,2000年,第138页。

[92]袁珂《山海经校注》。上海:上海古籍出版社,1983年,第426页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。