第一节 地域、历史与文化

过去,由于空间距离、语言和文化障碍而各守一方的人们,在日常生活的创造中,在应对自然界法则中,逐渐形成了自己的风俗习惯和礼仪传统。古老的地域文化创造了具有独特意义的美学和精神价值。现在,这些古老的地域文化依然被珍藏在印度、埃及、中国以及世界的其他很多地方。

一、地域文化的独特性

特定的地域承载着自己的历史与文化,历史和文化反过来也表现特定的地域特色。地域决定了民族的血缘与归属以及身份的确立。每个地域都有自己的民族文化相似性。我们说古希腊、古罗马的爱琴海文明,我们说美洲大陆的印第安文化、中国的黄河文化,都在暗指这些文化中相似的地域性特征。德国文化学者赫尔德说:“每个人类社会、每个民族等都具有它自己独特的理想、标准、生活、思想和行为方式——每个民族在他自己的民族要求、自己独特的性格发展过程中,都有各自的传统、特性、道德核心。它们,也只有它们,决定着该民族的幸福。”[1]每种地域文化都规定了人如何与自然、周围的物质环境发生联系,也决定着人如何看待人与地球、人与宇宙的关系,人对其他生命形式的态度。包括人的发展在内的所有形式的发展,归根到底都取决于文化因素。

电影,作为一种文化艺术形式,它必然要体现民族地域的文化风貌,承载着一个民族的文化符号和文化景观。不同国家生产的电影,都或隐或现地具有一种国族认同的身份感。在世界电影舞台上,观众很容易辨识出诸如印度电影、中国电影、欧洲电影和美国电影的风格和特征,这是因为各个国家不同的地域特色、历史积淀和特定的文化氛围在电影中的体现所形成的。

众所周知,印度电影以载歌载舞的歌舞片闻名世界。印度歌舞片将欢快的音乐、赏心悦目的舞蹈、浪漫而曲折的爱情融合在一起,折射出浓郁而独特的印度民族文化特色,吸引了众多观众的目光,打出了印度的民族电影品牌。即使在印度现实主义题材的电影《流浪者》中,歌舞也占据了主要的部分。虽然电影描述了一个“贼的儿子就一定是贼吗”这样悲惨的故事,但歌舞与爱情却给这部电影增添了不少“暖色”与“亮色”,其中能让观众记住并吟唱的电影歌曲就有好几首。

图0-1 宝莱坞是对位于印度孟买电影基地的印地语电影产业的别称,也是世界上最大的电影生产基地之一,拥有数十亿观众。图为2012年印度热门电影《三傻大闹宝莱坞》剧照

随着印度经济的发展与壮大,印度的电影工业也在快速发展与提升。印度的“宝莱坞”也引起了世界电影市场的注意。“宝莱坞”盛行制作更精致的、更奢华的新型歌舞片(见图0—1)。电影中俊男靓女的美妙歌喉、华丽的服装道具、夸张的表演、唯美的外景地、浪漫而虚幻的爱情、完美的大团圆结局等都成为印度电影的标签。印度歌舞电影既表现了印度人热烈而真挚的感情,印度人对生命、自由、爱情追求的浓烈韵味,也蕴含着印度民族乐观豁达与坚守东方伦理的民族性格。

图0-2 《春香传》最早产生于14世纪,19世纪初才最终形成完整的作品。是朝鲜人民家喻户晓的一部古典文学名著。其文学地位与中国的《红楼梦》相似。图为电影《春香传》中潘索里的表演形式:演唱者在表演春香的故事,观众在欣赏。这个表演形式与影片的正叙形成呼应

韩国电影属于后起之秀,尤其从上世纪90年代起,韩国电影以其鲜明的民族特色与好莱坞电影抗衡,在国内和国际电影市场上取得了不错的成绩。韩国的历史古装片着力于呈现那种独具魅力和文化深度的韩国影像,通过对服饰、饮食、歌舞、杂耍、书画等民族文化元素的影像化描写,使观众身临其境去体会韩国的历史风貌、人情世故和民族特点。如林权泽的电影《春香传》、《醉画仙》等,都运用美轮美奂的影像来反映多姿多彩的韩国文化。电影《春香传》中对“清唱”的引用[2]、《醉画仙》中对韩国书画艺术家的细腻刻画,都体现了韩国独有的文化特点。

还有2005年的韩国古装大片《王的男人》,表现了韩国假面舞剧艺人一段充满爱恨情仇的故事,影片对韩国古代假面舞剧表演艺术进行了逼真的再现,它的唯美性、滑稽性和危险性吸引住了观众的目光。可以说,从这些电影中,我们可以看到韩国的面孔、韩国的声音、韩国的足迹。并由此追溯电影中的韩国历史和人们的生存状态,从而启迪观众对韩国历史与文化的反思。

法国一直致力于本土电影的振兴。1993年,美国打算把电影电视业引进《关贸总协定》的范围当中,也就是希望电影、电视产品能够和其他商品一样,获得同样的贸易地位。此举遭到欧洲各国的反对,尤其法国态度最为坚决。因为一旦电影也被纳入《关贸总协定》的范畴,那么国家采用的针对民族电影工业的保护性措施就不再合法。法国政府决心冒着激怒美国的危险要保护他们的本土电影工业。终于,文化产业被排除在《关贸总协定》的范畴之外。另外法国政府还牵头在欧洲实行“欧影计划”。欧影计划是一个直接为欧洲多边联合拍摄计划直接投资的一个泛欧洲基金会。它自1988年成立,成为欧洲电影最大的公用资金投资方,为不少欧洲本土电影进行投资。

艺术电影一直是法国电影的精髓所在。它延续法国“优质电影”传统,讲究优质的剧本、精到的电影旨趣、丰富的电影手法、熟悉的法国文化氛围等,由此产生了一大批法国知名电影。法国政府对于艺术院线有着灵活的扶持措施。法国文化部规定:对于专门放映艺术片的小型影院,每放映一部艺术电影,国家就奖励五万欧元。这种补贴有效地保护了艺术电影的传播阵地和发行渠道。同时,法国政府还要求各电视台每年购买并播放150部以上艺术片,为艺术电影的资金回笼和继续出品提供了可能。正如法国电影博物馆馆长汉斯·比特·埃西玛所言:“保护艺术电影,保护电影的艺术多元化是政府的使命和职责,也只有政府才能做到。”[3]正是因为法国政府的扶持、法国观众对本土电影的热爱,法国电影才具有一种“拒绝同化”的精神。

每一个国家和民族都有自己的历史、文化、伦理价值体系,都有它独特的形象和意义。正是在这一点上,本土化才弥合了那些潜在的“差距”(个体之间的微小差异),保证了观众对本土化电影的理解和情感上的接受。英国谚语“最熟悉的歌才是最好听的歌”就是这个意思。人们总是对发生在自己家门口的事情感兴趣,愿意花时间去了解、去倾听。人们总是对本民族的文化有着天然的亲和力。

维柯早在18世纪就指出:“每一种真正的文化都有它自己独特的世界观,都有它自己的价值尺度,必须根据它本身来理解它。”[4]安东尼·D.史密斯也指出:“民族认同是一个具有特定文化的人民在一代又一代的薪火相传中体悟到的一种连续性;是这些人民在历史长河中对早期共同经历的记忆;是每代人都拥有的共同命运感。对于民族来说,遗忘与记忆同样重要。有选择的记忆和大量的遗忘对它的生存同样重要。民族认同既不是对传统的僵守,也不是对过去的决裂,而是对昔日的回归与反思,对今天的建构和对未来的向往。”[5]因此只有韩国人才能对国内的南北关系问题有切身体验,他们在观看相关电影时,才能有深切震动和感悟。也只有法国人对本土文化深深的热爱和眷恋,法国的艺术电影才能在好莱坞的全面攻击下保存下来。

传统文化或者本土文化不仅是一个国家和民族物质和非物质文化成果的总和,也总是承载着一个国家和民族的文化身份,承载着国民对国家文化的普遍认同。它们既向世界展示着有特色的国家—民族的本土文化,也向世界展示着一个国家和民族的自尊和自信。在当今世界,每个人总是希望能够界定自己的文化身份、文化认同感和身份确认感。没有这些界定,个体的人就像浮萍一样,没有根基、没有安全感。所以人们不仅需要自由来往,同样需要一些确认自己与别人不同的特征。“民族性是这种身份确认的一条关键的纽带。而文化资源和由对文化资源的解释所形成的意义世界,是这种身份确认的一条关键纽带的核心。如果说,我们曾经非常强调以一种意识形态的归属来确认自己的文化身份的话,那么在今天,在一个全球范围内,以一种文化的归属来确认自己的文化身份,已经成为一种普遍认同的理念。”[6]有了文化身份,那么文化认同就成了顺理成章的事了。

文化认同是“指个体对于所属文化以及文化群体形成归属感及内心的承诺,从而获得保持与创新自身文化属性的社会心理过程”[7]。文化认同往往与不同的民族、历史、传统和观念联系起来,成为集体行动的符号和标志。如国旗的布料与颜色与其他的布料和颜色并没有本质的差别,可是一旦获得文化象征的地位,它就具有了一种特殊力量,代表了一个民族或一个国家。在当今的国际体育赛事上,每当冠军产生、每当国旗升起,人们总是在为自己本土的运动员和自己国家的国旗而加油、喝彩甚至于热泪盈眶。那种民族骄傲和自豪是无法掩饰的。在这样的情况下,文化认同对于维护国家安全统一具有特殊的功能。有了文化认同的保护,即使在外来文化猛烈袭击的今天,本土文化也会有着自己旺盛的生命力。

本土文化滋养着各民族的人们在发展的道路上留下了不同的印记。每个国家和民族都会强调保护本土文化的重要性,“但作为集体文化代表的国家—民族话语,往往会表现出鲁迅先生所说的集体的自大,在保护自身传统文化时有意无意夸大自身文化的独一无二性,强调自己与其他文化的差异性,从而证明自己文化的优越性和永恒价值。由此就很容易出现妨碍多元文化交流的观念性障碍,甚至导致文化冲突和战争”。[8]我们从历史和当下,就能很容易地找出这种文化差异性,以及文化差异性带来的文化优越感造成的各种文化偏见。(https://www.xing528.com)

二、地域文化之间的差异性

“世界上没有两片完全相同的树叶”,这是莱布尼茨的名言。是的,这个世界上没有两个完全相同的人,更没有两个完全相同的民族。各民族在漫长的历史中,在自己独特的地域条件下,塑造了自己的文化。各民族的文化虽然包含着来自人类实践的许多共同性的东西,但毕竟从内容到形式都表现出巨大的差异,这是很正常的。正如我国古代孔子所说:“性相近,习相远”,荷兰著名文化学专家霍夫斯泰德说:“在德国,除非得到允许,否则什么事情都不准做;在英国,除非受到禁止,否则什么事情都可以做;在法国,即使受到禁止,什么事情仍然都可以做。”[9]文化习俗千差万别,即使在同一国家的内部都存在着文化差异性,更何况国与国之间、民族与民族之间的文化差异了。

但如果不能理性地看待这种差异性,而只是一味地放大这种差异性,固执己见地无视他国文化的独特性,就会导致民族中心主义。民族中心主义“视本民族所居之地为世界的核心,视自己的文化或文明最为优秀或高级,视本民族为‘人类’,而异族为‘外人’或非人的此种民族中心主义的观念,并只见于欧洲人和中国人之中。在古代的亚述、巴比伦和波斯,征服者对被征服的民族是非常藐视的。在法显的《佛国记》中,印度为中央之国,而中国为边地;阿拉伯人也以阿拉伯半岛为世界的中心之地;法国人坚持相信法语是世界上最优美的语言;几乎所有宗教,都以他们各自的民族文化为背景,不厌其烦地向世人宣讲全人类唯一的终极真理与归宿;每个民族的神话,都声称他们与‘神’具有特殊的亲近关系,而且都把他们的民族神当作世界之神。”[10]看来,民族中心主义是普遍存在于各种文化和文明之中的。

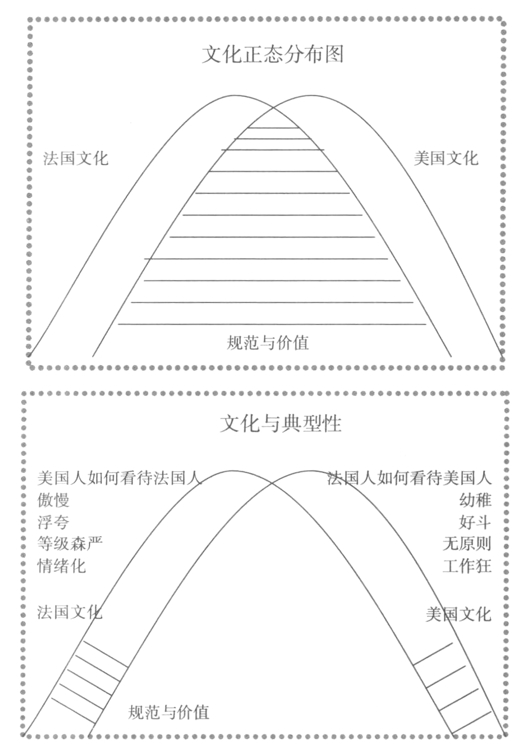

伴随民族中心主义产生的是成见和偏见。这种成见和偏见来自于刻板印象或定型观念,定型观念就是缺乏自己的特征或个性。比如一些人对另一些人或事物所持的标准化的、定型的印象,它代表了一种过于简单和顽固的意见,一种具有影响力的态度和一种不加鉴别的判断。在同一社会文化群体中,刻板印象具有相当的一致性。由于历史的沉淀,每个民族都可能对其他民族或整个世界形成一些相对固定甚至独有的看法,这些看法可能会随着民族文化一代代地传承下来,成为本民族的集体无意识。一个民族的刻板印象往往与社会政治、经济、历史、心理等各种因素复杂地交织着。我们来看下面一组表格[11]:

世界上许多国家和地区都有法律明文禁止种族和性别歧视,但在实际生活中,歧视和偏见处处可见。古希腊的悲剧之父埃斯库罗斯曾说:人们动不动就责怪异族人。可见偏见和歧视是根深蒂固的,就连法律本身尚未能够改变歧视和偏见的文化规范。

另外,随着各个国家经济、政治发展的不均衡,民族中心主义产生的文化偏见更为严重,甚至到了敌视、蔑视他族文化的程度。在我国古代的强盛时期,“泱泱大国”、“中央帝国”是非常普遍的表述,而“蛮夷”则是对外族的蔑称。而到了当下,由于跨国资本主义率先在西方国家得到快速发展,世界经济格局也发生了很大的变化。西方对东方文化的表述也充满了优越感。“在第一世界的文化产品大量输入第三世界的当代,无论是西方文化制品还是西方的新闻报道,东方作为一种参照的元素和对照的角色常常明显或隐性地出现——东方被幻化成双面人:或专制、愚昧、落后、面目狰狞;或祥和、宁静、温润、淡定从容。妖魔化的东方作为反面的他者来帮助西方确定自身文化的优越性(现代性、民主、平等);天使化的东方作为正面的他者来平衡西方自身的文化缺陷(后现代性、动荡、不安),两者都同真实的(或我们身处的)东方没有直接的必然的关联,而只是西方出于自身的文化建构而塑造的他者。”[12]

图0-3 傅满洲(Fu Manchu)是英国作家Sax Rohmer小说中的人物。他是美国从19世纪末开始的黄祸恐慌中最著名的中国人角色。涉及傅满洲这一虚拟人物的西方作品极多,仅电影就有十余部以傅满洲为主角的作品

电影作为一种文化载体,也一样受自身民族国家政治、经济强弱的影响。作为不能忽视的现实是,中国这个“东方形象”就不断地在西方电影中遭到“误读”甚至“歪曲”。早在上世纪二三十年代,美国电影中的“中国形象”就带有辱华色彩。在影片《红灯笼》、《华阜之夜》、《旧三藩市》中,描写“中国女子之缠足、中国人露天饮食、随街赌博、嫖妓院以及中国人种种之弱点,暴露于世人眼中,以损伤中国人之国际地位”[13]。美国的唐人街,在电影影像里就是肮脏、贫穷、鸦片和犯罪地的代名词。美国电影里还曾经流行着两个华人形象,“一个是忠仆的华人探长陈查理,另一个是野心勃勃的、恶魔式的科学家傅满洲。”[14](见图0—3)他们一个是驯服的他者,一个是妖魔化的他者,供美国电影观众审视和把玩。上世纪90年代以来,由于意识形态的差异,美国电影为了迎合本国政府和民众的心理,拍摄了电影《西藏七年》《、昆亭》《、战争艺术》等。在影片中,美国对中国政治、中国文化和中国人进行了“敌意化”描写,遭到了中国政府和中国观众的抵制。

甚至到了当下中国武侠片风行好莱坞之时,电影中的中国武侠形象也是不尽如人意的:要么是打不死的人肉机器,要么就是从头到脚都充满邪恶的反派角色。许多华裔演员在好莱坞都有过那样“悲愤的历史”:华人角色既没有性格上的光彩之处,也没有道德上的优越感。

毋庸讳言,由于中国综合国力的相对弱小,中国形象在西方电影中总是处于“被看”和“猎奇”的视角之下。西方要么有意无意地忽视发展中国家的存在,要么只是报道其引起惊奇的一面,而对其发展过程中所取得的成绩视而不见。正如塞缪尔·亨廷顿所认为的那样,“每一个文明都把自己视为世界的中心,并把自己的历史当做人类历史主要的戏剧性场面来撰写。与其他文明相比较,西方可能更是如此”。[15]

在英法帝国强盛时期,不管是法国在非洲的殖民地,还是英国在非洲、印度和澳洲的殖民地,他们作为宗主国对其殖民地文化的描述也一样充满了等级意识。1910年殖民主义拥护者法国人茹尔斯·哈曼德说:“种族与文化的等级是存在的。我们属于高等民族和文化。还要承认,优越性给人以权力,但反之也负有严格的义务。征服土著的基本合法性存在于我们对自己优越性的信心,而不仅是我们在机器、经济与军事方面的优越性,还有我们道德的优越性,而且它加强了我们指挥其余人的权力。”[16]文化上的优越感成了奴役别人的借口,等级之分成了帝国主义控制其殖民地的理由。更有甚者,那些自诩道德楷模的高等民族对土著民族进行了低劣的描述:“让勤劳的人占有西印度,而不是那些懒惰的两条腿畜生——黑鬼如果不愿意,不种那些香料,那他就会使自己再沦为奴隶(比现在还不如)。如果没有别的办法使他驯服,只有用万能的鞭子了。”[17]次等人种没有任何值得一提的东西,他们只是沉默的一群人,只是为了生产供英国人使用的财富而存在。

图0-4 《走出非洲》只是一部发生在非洲的两个白人之间的爱情故事。非洲只是“异国情调”的代名词

即使是在“美化”殖民者和被殖民者关系的电影作品中,这种民族中心主义也依然存在。在《走出非洲》(见图0—4)、《何处为家》、《印度之旅》、《澳洲乱世情》等电影中,白种人,即使在本国是个很普通、很潦倒甚至没有立足之地的人,在他们的殖民地,他们依然是主人身份:他们拥有土地及土地上的作物,他们开设工厂、进行贸易赚取财富。他们在文化上、经济上具有毋需置疑的肯定性,他们是拯救者。而土著居民则是驯服的、沉默的、劳作的被拯救者。土著人对待白人主人是谦恭的、小心翼翼的和卑微的。白人是他们的道德、文化导师,他们被白人世界所支配,他们被白种人的思想和文化所照亮。这些电影是在非洲、澳洲、印度等殖民地拍摄,而电影的主角无一例外是外来者——白种人,土著人只是远远的一个影子。

地域文化间的差异性使人们习惯于用本民族文化衡量判断他种文化,认为自己所属的文化群体优先于所有其他文化群体,从而得出不正确的褒贬结论。历史的车轮不停地向前行驶,但民族中心主义并没有消失,而是以不同的形态存在于我们的日常生活中。实际上,阿拉伯国家与以色列的冲突、基督文明与伊斯兰文明的冲突,也都是民族中心主义的另外一种表现形式。

各个地域、历史、文化之间的关系复杂而微妙。它们既存在自己鲜明的个性,不能混淆;同时它们之间的差异性也很大,从而导致文化偏见和民族中心主义的出现。随着全球化的进一步深入,地域、历史和文化,也开始发生潜移默化的改变。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。