第2章 机器发现系统所依据的科学发现观

所有关注BACON的人首先都会考虑一个问题,BACON的工作究竟是不是再发现?对此问题有着截然对立的回答。我们的考察表明,实质上围绕BACON的这些争论本质上是不同科学发现观之间的争议。反映出人们对于什么是科学发现?科学发现有什么共性?科学发现的本质是什么?等一系列问题的不同理解。

我们这里考察的BACON,运用计算机技术“演示”了西蒙的人工智能思想和他关于科学发现的哲学思想。也正是由于BACON系统与西蒙AI思想这种一脉相承的关系,许多BACON引发的问题或明显或暗中都是涉及西蒙研究范式的问题。本章先讨论西蒙学派的科学发现观,进而剖析BACON引发的科学发现问题的深刻渊源。下一章将对BACON的工作究竟是不是发现的问题做出回答。

第1节 “启发式搜索解题”发现观及其机器实现

自人工智能于20世纪50年代诞生至今,其内部的不同研究进路一般认为有:符号主义(symbolism)学派、联结主义(connectionism)学派和行为主义behaviorism)学派三种。也有人总结为两大类:传统类(或者说老式的AI)和联结论(或神经网络),如海于格兰(John Haugeland)等人[33],[19]。而其中大家公认的是,人工智能创始人之一也是认知心理学创始人之一,赫伯特·西蒙所代表的符号主义学派对人工智能近半个世纪的发展产生的影响最深刻也最长久。

西蒙的AI研究目标之一是理解人类的思维,他对人类思维杰出的体现、堪称人类思维奇葩的“创造性思维”怀着浓厚的探索兴趣。在信息加工理论基础上通过计算机模拟,他还试图解释科学发现所由以发生的方法或策略。而在当时,科学哲学的主流观点却拒绝对科学发现做任何逻辑的分析,对此西蒙则毫不掩饰自己对“发现”问题的“偏爱(bias)”。他根据自己的亲身科学研究实践,批评了波普尔(Karl Popper,1902~1994)等许多科学哲学家对科学发现问题的长期忽视:

图 2-1 1986年3月西蒙在卡内基-梅隆大学他的办公室里

(照片来源:www.post-gazette.com[2008-03-12])

对我来说,强调证明而不强调发现似乎是对科学实践活动真实重点的曲解。从我和同事们的科学活动来看,我们似乎把更多时间用在寻找现象中可能的规律,而不是仅仅去证明我们已经提出的规律是真的存在,而并非想象力的产物。科学史和科学哲学已经过分着迷于若干理论之间竞争的戏剧性:……。那样的竞争只是偶尔发生。更常见的是,科学家面临一组现象却没有理论能给出哪怕最低可接受程度上的解释。在这种更典型的情形中,科学任务不是去证明或证伪理论,也不是在可供选择的理论中抉择,却是去发现也许有助于解释事实的候选理论[34](ⅩⅤ-ⅩⅤⅡ)。

在将近一百年的排斥科学发现逻辑的哲学背景中,西蒙也注意到几个例外,如较早的皮尔斯(Charles Sanders Peirce,1839~1914),后来的汉森和库恩(Thomas S.Kuhn,1922~1996)。尤其是后面两位的科学哲学理论对西蒙产生了深刻影响,他说:

过去几年中,两位最初都受过物理学训练的科学史和科学哲学家,对科学发现的心理学和社会学做出了特别重要的贡献。他们把发现过程和传统教条中的“可靠”科学方法清楚地区分开。我将相当多地使用他们的工作和观点。一个是诺伍德·罗素·汉森在《发现的模式》(1958)中最广泛地提出了他的观点。另一位是托马斯·S·库恩关于《科学革命的结构》(1962)的新颖的、让人兴奋的说明[35]。

正是西蒙广阔的研究视野(或者说一种有效的启发式),使他的AI研究与科学哲学、科学史发生着密切的互动关系。这种联系在他的机器发现理论和实践中处处体现着。据兰利回忆,西蒙在研究科学发现的过程中,广泛阅读了包括科学哲学、科学史在内的大量文献。而且西蒙还经常建议他的研究小组成员阅读与研究课题有关的各种文献,如认知心理学的、人工智能的、哲学的和历史方面的。以至于兰利说,每次与西蒙约见时,你事先永远不会知道这一次西蒙又推荐的是哪一方面的文献,西蒙的头脑中就好像“有一张密度难以致信的语义网,被编入其中的索引不以领域划分,而是看与他感兴趣的问题的相关程度[36]。”

兰利与西蒙在一起共有9年时间,先是西蒙的学生后来成为西蒙的同事。既然在西蒙关于科学发现、解题以及人类思维的研究工作中,启发式概念扮演了核心角色,而西蒙自己的科学生涯又罕见地跨越了多种不同研究领域,成为了一个做出创造性发现的多面手,那么,贯穿西蒙本人科学发现活动的“启发式”也一定是非常有趣和独特的。兰利就是基于上述的考虑,总结了西蒙进行科学研究活动的几种特有的启发式:大胆创新(Be Audacious)、忽略传统学科间界线(Ignore Discipline Boundaries)、使用“难题空间搜索”和“认知模型中的产生式系统”这两个秘密武器、在理论和数据间保持平衡(Balance Theory and Data)、满足(Satisfice)、坚持(Persevere)等。

另外,这里我们称西蒙的研究成果为机器发现理论是因为从70年代中期开始,人们先后开发的众多机器发现程序的理论源头在这里,人们研究科学发现的新途径——计算途径的源头也在这里。

1.强调人类解题中启发式策略的作用

西蒙他们根据哲学家、心理学家对人类智慧问题的种种探讨,结合他们对此问题的研究总结出:解题(problem solving)的能力是系统具有智能的首要标志[37]。进而将人类所有智能行为抽象为解题的过程。并给出解题的含义:解决一个问题就是找到从初始状态向目标状态进行转换的操作序列[38]。

西蒙他们观察到,在真实的任务情境下,任何一个真正的符号系统都是“资源有限的符号系统”,即它们的计算资源相对于它们面临任务情境的复杂性来说是稀缺的。人、计算机都是这样的系统,它们所具有的处理信息的资源是有限的——用有限的步骤,在有限的时间内,它们只能执行数量有限的信息处理[37]51-52。

西蒙他们发现,一般情况下,人是通过选择性搜索策略来解决问题的。也就是说,人在解决问题时,并不是穷尽所有能考虑到的方案逐一试错(trial and error),而是只搜索可能性总量(通常是巨大的)中的很小一部分,即运用高度选择性的试错搜索。而所谓“选择性”是指在大多数情况下,对搜索路径的选择不是受十分可靠的、系统化的程序控制,而是凭经验法则(rules of thumb,又译“粗略的计算方法”),人们也称之启发式。

西蒙把这种根据一些规律或在经验中已证明是行之有效的方法,把试错的次数减到最少从而解决问题的方法,称为启发式搜索(heuristics search)。西蒙他们通过计算机模拟人类思维的研究,总结出人类解决问题时常用的一些启发式搜索策略,比如,手段-目的分析、把一个问题分解为若干子问题并从“未知量”最少的问题着手、“满意”启发式等等。

由此,在物理符号系统假设和启发式假设基础上,再结合计算机对假设的模拟和检验,西蒙建立了关于人类解题的理论。

2.库恩科学哲学思想的影响

西蒙将人类解题的理论用于建构关于科学发现的理论,即机器发现理论。该理论的核心内容可简述为:科学发现是启发式搜索解题。详细分析如下。

根据前述将人类的智能行为抽象为解题过程,并给出解题的含义:找到从初始状态向目标状态进行转换的操作序列。西蒙认为,人类的科学发现也是一种形式的解题过程。因此,关于人类解题过程的信息加工理论也同样适用于科学发现[35]。如前所述,解题过程一般都是启发式搜索过程,那么科学发现就是运用启发式搜索策略解决问题的过程。

具体来说,西蒙认为人和机器的发现都是一种在广大问题空间里,运用启发式搜索不完全确定的目标对象的解题过程,这是一个渐进的、累积的过程。我们就从这个定义中西蒙所强调的发现的三个特征来分析他的机器发现理论。

第一、累积性。西蒙认为科学发现不是一个“啊哈”时刻,其实,在最后那个激动人心的发现结果背后,真正的科学发现工作在细节上是“一个折磨人的缓慢而痛苦的过程”。因此西蒙提出,关于科学发现理论的建立基于一个假说,即,

在革命科学过程和常规科学过程之间没有定性的差别,在高度创造性工作和常规工作之间也一样。……,表现为相对简单和单调的人类解题形式的那些过程也就是伟大科学家试图描述他们如何工作所表现的过程[35]。

西蒙强调科学发现过程的累积性这一点,我们可以看出库恩理论对他的影响。库恩曾专门分析了他的理论和波普尔理论的不同之处,其中主要一点就是关于科学发展的中断性和累积性的区别,库恩阐述说,

卡尔爵士是把科学事业中的暂时性革命特点赋予了整个科学事业。他这样强调也很自然:哥白尼或爱因斯坦(Albert Einstein,1879~1955)的功绩比起布拉埃或洛伦兹来,当然更有意思。卡尔爵士如果误以为我把一种索然寡味的活动叫做常规科学,那他并不是第一位。但如果认为科学研究只能通过偶然发生的革命而进行,那么无论科学或知识的进展都成为不可理解的了[39]。

第二、启发式搜索。既然科学发现是一个累积的过程,那么那个最终成为“发现者”的人除了幸运之外,可能还有两个必要条件:第一,他比同时代人搜索的时间更长、更艰苦;第二,他比别人使用了更有力的选择性启发式。而“好”的启发式,意味着那个“发现者”所用的试错搜索比他的同时代科学家的常规的、不太创造性的活动中所用的试错搜索更少。

一方面,西蒙从大量科学史的研究工作中找寻科学家使用高度选择性试错搜索的实例,作为他的启发式假设的经验证据。西蒙和他的研究小组在开发程序时,既仔细研究法拉第(Michael Faraday,1791~1867)发现电磁理论、达尔文(Charles Darwin,1809~1882)发现自然选择进化论、克雷布斯关于尿素合成的研究这些相对丰富的关于科学发现的史料,也不忽视相对匮乏的关于开普勒定律的史料。此外,西蒙还分析了韦特海默(M.Wertheimer)报道的对爱因斯坦关于狭义相对论的采访(Wertheimer,《Productive Thinking》,1959),汉森对开普勒的发现的分析,以及阿达马(Jacques Salomon Hadamard,1865~1963)的研究(Hadamard,《The Psychology of Invention in the Mathematical Field》,1945)。

另一方面,西蒙还从认知实验中获取关于高度选择性试错搜索的证据。他们从象棋大师和一般下棋者的对比实验中发现,优秀解题者有更有力的启发式,能用更少的搜索产生足够的方案。

至于更高效率的启发式从何而来?西蒙认为就来自先进的观察实验技术和表达技术。例如:列文虎克(Antony von Leeuwenhoek,1632~1723)和他的显微镜,伽利略(Galilei Galileo,1564~1642)和他的望远镜,劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence,1901~1958)和他的回旋加速器。至于符号化或表达工具与科学发现间相互作用的经典例子,西蒙提到了微积分与牛顿力学的诞生和发展。这里可以看出库恩的范式理论对西蒙的启发。西蒙是试图从根源上彻底排除关于创造性思维的那些不可言说的神秘来源。

西蒙还认为,他自己与同事、学生们所提出的解题理论本身,也可以作为一个经验证据,来说明实验技术和表达技术是高效率启发式的来源。更早些时候,人们就提出过解题是一个选择性试错过程的观点。但没有引起重视,因为这个观点一直没有表述清楚也没有进行检验。直到形式化成为可能(计算机的表处理语言LISP),它有力地将该理论形式化和准确地陈述出来。以及一种工具的出现(数字计算机),它表现出关于人类解题行为的理论所暗示和预言的东西[35]291。

第三、目标对象的不完全确定性,也就是关于要解决难题的表示问题。西蒙在阐述这个问题时相当多地结合了库恩的理论。

对于科学发现要解决的问题,西蒙既提到难题(problem),也提到问题(question)。我们的理解是,前者是指一个现有范式中解决不了的反常和疑难,它们也就相当于西蒙在更广泛意义上说的ISP(即不良结构问题,ill-structured problems);而后者是指常规科学时期在现有范式中能解决的问题,他们相当于WSP(即良结构问题,well-structured problems)。西蒙认为,良结构问题和不良结构问题没有截然分明的界限。自然界的问题都是ISP,而解题者着手解决的已经准备好的问题是由ISP形式化而成的WSP。现有解决WSP的策略可以解决ISP,比如机器人就是对真实世界复杂问题的抽象。WSP是对ISP的理想化、抽象化和形式化。WSP是一种假说,然后在计算机程序(解题程序)中检验,通过检验结果修正WSP的结构,使其更接近真实原型。所以,西蒙说:“计算机解题程序是在无知中处理问题”[40]。

西蒙要建立的科学发现理论不仅要解释常规科学中的解题活动,还要解释革命科学中的解难题活动。在科学发展中,提出要解决的问题,即将一个难题明确表达出来这本身就是一个难题。常规科学中,提出问题可以看作是,从一个更一般性的目标(范式)产生出子目标,但是西蒙的发现理论更关心的是,那些疑难问题的来源。的确,作为旧范式的“掘墓者”的疑难问题一旦出现,就宣告了旧范式解释的力所不能及,它呼唤着新范式对旧范式的取代。那么,对旧范式具有超越性的疑难问题究竟来自哪里呢?这里又再现了美诺悖论(Meno’s Paradox)。

美诺悖论这个著名的关于人类认知的悖论,由柏拉图(Plato,公元前428~前348)在他的《美诺篇(Meno)》中,借苏格拉底(Socrates,公元前470~前399)与美诺讨论德行是否可以被传授的对话提出来:

美诺(问):那么,苏格拉底,你怎么去研究你所不知道的事情呢?你怎么提出你想要研究的事情呢?如果你找到了你想要研究的,可你又怎么能知道你还不知道它呢?[37](转引)

对这个悖论的简明中文解释就是:一个人既不能研究他所知道的东西,也不能研究他所不知道的东西。因为前者他已知道,没有必要再去研究;而后者他根本不知道他要研究的是什么,所以也就不能去研究。古往今来,许多认识论学者和方法论学者试图解决这个悖论,虽然没有一个解决方案为大家所共同认可,但至少基于这个悖论所进行的讨论深化了关于人类认知的理解。

美诺悖论将会令我们对疑难问题来源的探讨无解。按照美诺的思路,对于我们已经知道的问题没有必要去研究,对于我们不知道的问题,即超越了现有范式的疑难问题,我们连问题究竟应该怎样表述都不知道,更不用说去解决它了。因为问题的表述需要范式,而一个超越现有范式的疑难问题怎么可能在现有范式内进行表述呢?但是,西蒙撰文阐述了他对美诺悖论的解决方案[41]。文章的推论之一就是,确定疑难问题的解决方案先于做出发现。

而在这里,借鉴库恩的历史主义科学哲学观点,西蒙强调了科学历史进程的累积性,从而给出了疑难问题的来源。他认为,不必要举出全新的机理来解释革命科学中发生的难题的明确表述。因为,任何革命的范式都产生自早先的常规科学时期,正是常规科学导致了反常——那些难以或不可能与已接受的范式相容的事实的出现。提出疑难本身就是修改已有范式,或用另外一个与事实一致的、包容反常的新范式替代。

一旦一个疑难被明确表述为问题,就意味着一个包容疑难的范式已经确立。这样,在发现任务中所要解决的问题,尽管目标状态不完全确定,但不是完全不确定,不是没有解的问题。因为完全不确定的目标是不会被当作科学活动中要解决的问题的。我们知道,库恩曾说过:

科学共同体取得一个范式就是有了一个选择问题的标准,当范式被视为理所当然时,这些选择的问题可以被认为是有解的问题。在很大程度上,只有对这些问题,科学共同体才承认是科学的问题,才会鼓励它的成员去研究它们。别的问题,包括许多先前被认为是标准的问题,都将作为形而上学的问题,作为其他学科关心的问题,或有时作为因太成问题而不值得花费时间去研究的问题而被拒斥[42]。

简言之,西蒙认为科学发现这种解题行为的难点在于对难题的表述,而表述来自范式,范式不是凭空创造,新的范式的产生仍然植根于过去的范式。西蒙这里又回到他关于科学发现是累积过程的观点。

这样,科学发现这个主题,一直被科学哲学家、科学史家、心理学家、甚至科学发现者本人披上神秘的面纱,过多强调“一种非理性要素”、“一种创造性直觉”,以及灵感、顿悟等难以表述清楚的心理学现象,现在被西蒙视作通常科学工作中的解题过程。

然而,我们说西蒙的机器发现理论只是对我们理解人类的创造性思维进行的探索性、尝试性的研究,一方面它只解释了人类思维活动中的一小部分活动,正如西蒙所说“我们还远远没有理解做科学发现的心理学过程的完整结构”。另一方面只是凭心理学实验以及计算机模拟的检验来评判该理论的有效性,那么从试验或模型得出的解释是否完全适用于原型,这是一个有待解决的问题。尽管还有种种有待解决的问题,但是正如西蒙的预言:“也许理论内核我们已经有了,那就是选择性试错搜索已经构成了人类解题活动的基础”。

3.“启发式搜索解题”发现观的BACON实现

西蒙和纽厄尔(Allen Newell,1927~1992)等人开发的著名AI程序,如20世纪50年代的“逻辑理论家(Logic Theorist,简称LT)”,模拟人证明数学定理的思维过程。还有20世纪60年代初的“通用问题求解程序(General Problem Solver,简称GPS)”,分三个阶段模拟人在解题过程中的一般思维规律。LT和GPS系统都是最早运用启发式搜索技术解决难题的AI成果,从那时起的20多年中,人们在建立计算机程序模拟人类解决难题的技术探索上取得了相当大成功,这些成功已经昭示出将计算机模拟扩展到研究科学发现即机器发现领域的可能性。西蒙从理论上论证了这种可能性,他认为创造性思维本质上就是解决难题,而发现的规范理论实际上是现代逻辑的“计算复杂性理论”的一个分支。因此,按照这种关于计算的逻辑理论,我们能够找到科学发现过程的某种算法,进而就能编写实现科学发现过程的程序。

在西蒙40多年人工智能研究生涯中,一方面通过AI研究对人的思维进行技术层面的功能模拟,另一方面又思索AI研究对方法论问题及哲学问题的揭示。西蒙的人工智能研究思想和探索方法论活动不能不对兰利发生影响。

兰利说[43],他还是一个大学生时,就对科学发现的本质问题着迷了,这个兴趣一直保持着。师从西蒙后,导师给了他许多有益想法,于是他从博士论文就开始了对最原始的BACON系统——BACON.1的开发。可以说,兰利设计开发BACON程序的研究工作,在某种程度上正是西蒙等AI科学家的人工智能研究思想和探索方法论活动的延续。正如兰利所说:“它(BACON.1)是在GPS的致力于一般性和简单性的主旨下构建的。”

从兰利等人的论文中,我们可以感受到70年代以后成长起来的一批致力于发现问题的AI工作者,他们承袭了西蒙的AI传统,与认知科学密切相关,对科学哲学和科学史方面的理论问题非常关注。他们敏锐意识到机器发现工作将超出AI研究领域而对科学哲学和科学史研究产生影响。兰利等人说,他们试图通过BACON系统用计算模拟的方式,提出科学发现实际是如何发生的一种假说,并得出关于计算机模拟和历史发现之间的相似性和区别之处。同时他们也将这种模拟过程看作是对人们提出的关于科学发现和创造性思维假说的实验检验。

西蒙评价BACON是一个“有趣的关于发现的理论”。之所以这样说,西蒙阐述理由:(1)BACON是一个非常简单的程序;(2)BACON能发现许多最重要的物理和化学定律,使用的只是原来发现者使用的数据,没有比真正发现者具备更多的知识。尤其是,BACON没有任何关于所发现领域的理论知识。西蒙还说,虽然我们不是说BACON的过程就是历史上的过程,但是,BACON的过程极为近似人类科学家在大量历史情景中所使用的过程。在那些情况下,几乎没有有效的理论可以指导人类对定律的搜索,因此只能用数据驱动的发现。BACON的意义还在于,它是一个相当一般性的关于基本手段的计算理论,还是一个关于确定经验理论中理论词项的计算理论[44]。

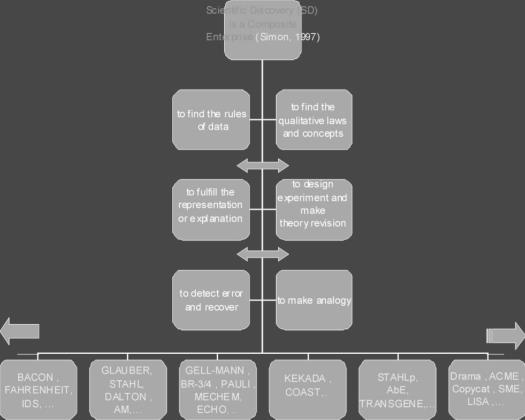

4.“启发式搜索解题”发现观的全面机器实现

90年代,西蒙提出发现是一项复合的事业。发现有许多子任务:找到要搜索的问题,找到好的问题表达,发明仪器,设计和实施实验并做观察,演绎出理论的暗示并检验它们,在理论指导下或无理论指导下从观察中归纳出定律,发现新理论概念和解释方案等等。

值得注意的是,与西蒙早期的AI思想一个不同之处在于,西蒙不再致力于GPS那样的通用问题求解程序,而是强调没有一个发现程序能执行发现的所有方面。因此,要建立完善的发现理论就需要设计不同的发现程序,模拟发现的不同任务。西蒙和他的研究小组已经开发出一批机器发现程序,分别模拟发现的不同方面。这中间,完成于70年代末至80年代初的BACON系统出色地主要完成了两个发现子任务,从数据推理出定律和形成概念。随后,机器发现研究在80年代末至90年代得到了进一步的扩展。

4.1 完成探测数据规律子任务

首先开发成功的MD程序是完成探测数据规律的子任务。从最早由格温(D.G.Gerwin)于1974年开发的函数归纳模型,到BACON系统、到席特考80年代中期开发的FAHRENHEIT系统;还有诺德豪森(B.Nordhausen)和兰利一同开发的IDS系统,它们的共同特点是:在数据驱动启发式的限制下搜寻数值定律;定义理论词项;对几个基础性发现方法递归地运用。同时这些程序又构成了关于发现研究的进化链。其中,格温的模型是最早的尝试;兰利的BACON在完成这类子任务方面取得重要进展,成为这类程序的范例;FAHRENHEIT系统能以更强的方式表示定律的范围;IDS系统则尝试归并了定性定律和定量定律的发现。

4.2 完成表示子任务

发现的另一个重要的子任务是:如何找到好的表示问题的形式。西蒙小组这方面的进展有:(1)海斯(J.R.Hayes)和西蒙1974年开发的UNDERSTAND程序,从对问题的自然语言描述构建出简单但是对完全不熟悉问题的表示形式。(2)诺瓦克(Gordon S.Novak)1977年开发的ISAAC程序,在一个熟悉的问题范围内(初级动力学)构建出特定问题的表示形式。UNDERSTAND和ISAAC在很多方法上有共同之处,但有一点不同,ISAAC需要语义信息,这是因为它解决的是一类已经有大量知识的专门领域里的任务。

4.3 完成解释子任务

针对BACON只能发现描述性定律,不能发现解释性定律的限制,西蒙小组在继BACON之后的MD开发中,在完成发现的另外一个重要的子任务,解释任务上取得了许多进展。4.3.1 扩展描述性任务

最初,先是进行与解释任务密切相关的任务,即扩展描述性定律,从较狭窄的领域扩展到更宽广的领域,并使描述性定律适用于毗邻领域。完成这个工作的程序是席特考的GALILEO系统。西蒙说,“它将一个类似BACON的系统所发现的方程,分解成物理状态的组成过程所适用的表示形式。最终的表示形式能被重新复合成描述新的状态的方程”。4.3.2 关于解释子任务的设计思想

西蒙小组开发致力于解释任务的发现程序时,基于一个共同的设计思想:根据组分来解释复杂系统。这也是西蒙科学发现思想的体现。西蒙认为,通常对描述性和解释性定律的区分,在具体运用时却并不都是那么明显的。“解释是一件相对而言的事情”。西蒙举了科学史中的一些定律之间的相互关系来阐释他的观点:一个定律可能对另一个定律而言是解释性的,因为它解释了另一个定律数学形式背后的定性规律。但它对自己数学形式描述的对象却又是描述性的,需要更深层次的定律来解释。4.3.3一批成果

在这一设计思想指导下,西蒙小组取得了一批成果,开发出不同学科领域的MD系统,能够发现解释性定律,为高水平的现象提供低水平的机理。

兰利等人在开发发现描述性定律的BACON基础上,于1987年前后又开发成功DALTON,能根据组成原子解释分子的结构。

根据夸克解释基本粒子的程序有:费希尔(P.Fischer)和席特考1990年开发的GELL-MANN;科卡巴斯(S.Kocabas)1991年设计的BR-3,利用粒子物理学史上的粒子反应数据,大致循着粒子物理学家的思想过程,重新发现了已经认识的守恒定律,重子数守恒、轻子数守恒等定律;维尔德斯·佩雷兹(R.E.Valdés-Pérez)1996年的PAULI,它用了一种新方法对产生轻子数守恒、重子数守恒、电荷守恒以及奇异性守恒等守恒定律的历史数据进行处理,并得到了同样能解释这些反应数据的新守恒定律。这里,新方法的“新”字是指,它既不同于在它之前在粒子物理中尝试发现的机器发现程序BR-3所用的方法,又不同于粒子物理实际发展历史上物理学家所用的方法[45]。

维尔德斯·佩雷兹1992年开发的MECHEM,根据更基本的中间反应序列解释完成的化学反应,“它提出催化化学中一个简单、可能、但没被人注意到的反应机理”[46]。

能够发现解释性定律的MD系统,还有申伟民(Shen,W.M.)1994年发表的LIVE。他还于1990年、1994年相继发表对莱奈特(D.B.Lenant)的AM的改进论文。

同时,因为所谓解释就是揭示因果联系,所以对于解释性定律来说,决定因果秩序是一个重要问题。在此方面已经取得的MD成果有:斯皮蒂(P.Spirtes)、格利莫尔(Clark Noren Glymour)以及沙伊纳思(R.Scheines)于1993开发的TETRADⅡ程序,发现了同时发生的方程系统中的因果关系网;洛(C.M.Low)和岩崎(Y.Iwasaki)于1992也开发出阐明因果关系的一个计算方案。

4.4 完成设计实验子任务

1988年,库尔卡尼(D.Kulkarni)和西蒙开发了KEKADA程序。该程序是对30年代克雷布斯(Hans Krebs)发现尿素循环(鸟氨酸循环)的过程模拟。英籍德裔生化学家克雷布斯(Hans Adolf Krebs,1900~1981),1936年发现克雷布斯循环(Krebs Cycle,即三羧酸循环,是机体糖代谢的一系列生化反应),1953年因其对新陈代谢过程的研究获得诺贝尔生理学-医学奖。开发者说:KEKADA运用了与克雷布斯一样的实验策略,并且它进行各种实验的动机也与克雷布斯的动机一样。这些可以用克雷布斯的日记和对他的回访得到证明。当KEKADA解释克雷布斯的研究数据时,它就建立了一个关于克雷布斯的实验类型的理论[47]。

图2-2 发现是一项复合的事业[48]

4.5 成就和不足

西蒙在总结他和同事们的机器发现实践时说:结合了科学史和实验室心理学的计算机模拟已经证明,它是建立一种关于科学发现过程的计算理论的强有力手段。

同时,他称机器发现理论有两方面的作用:一、理解人类科学家怎样做发现;二、建立能帮助科学家做发现的发现系统,这种发现系统要么是交互式的,要么是完全自动的[44]。可见西蒙的AI研究目标又在这里得到具体体现。

相应地有两种发现理论:一、关于发现的经验理论。新颖并有价值的(或有趣)解题方案实际是如何被找到的;它描述和解释发现的心理学。二、关于发现的规范理论。对于能提高做出发现可能性的程序的描述(基于理论和经验证据)。它为设计专家系统、机器人以及其它人工智能系统提供一种基础,不仅如此,还为设计被人类学习和执行的改进发现和学习过程提供基础。

西蒙机器发现研究的主要合作者之一,席特考在总结西蒙学派的机器发现工作时,指出了现有MD系统的缺陷,如,不能自己选择和准备数据,不能读仪器;不能正确地对错误参数进行选择。一句话,现有MD还是人辅助的发现。但席特考说,如果用另外的搜索取代人的干预将会提高自动化程度。而长期从事AI哲学研究的著名英国哲学家博登认为,BACON等这些发现程序还要“依靠程序员事先对相关数据进行的手工操作”,所以它们还是“探索型的”,不是能够自动“转换概念空间”的“转换型的”[49]。不过,博登对AM程序评价比较高,认为它能够开拓由初始概念确定的潜在空间,这个“探索型的”程序已经涉及到了概念的转换。

西蒙展望了机器发现研究对整个认知事业的价值,他认为,现在不仅仅有斯诺说的两种文化,即科学文化和人文文化的区分。每一种学科、艺术、职业和学术领域都是高度专业化的,都有自己大量的专门知识。这种高度专业化使科学进入了巴别塔(Tower of Babel),我们每个人说的话不可能被自己专业之外的人所理解。但是关于发现的科学有助于解决这种困惑。因为它关心的是发现的基本过程,这是所有学科领域以及非科学领域共有的。他说:“AI(或者你更喜欢用认知科学)将成为世界语,使我们能够交流”[50]。

第2节 西蒙的科学发现观引发的对AI发现系统的批评

由于西蒙的AI传统在近半个世纪AI发展中举足轻重的地位,也由于西蒙对AI持有的“坚定的乐观主义”立场,对AI持不同意见的人总是将批评的视角集中在西蒙学派的AI思想上。这中间最杰出的批评意见来自休伯特·德雷福斯(Hubert L.Dreyfus)。他70年代那本已经出了两个修订版的书[51],其价值或许如科林斯的评价:“德雷福斯的预见如此有力,论断如此令人信服,得到足够的技术细节支持,以至于想在他1972年那本书的基础上有所超越都很难[52]。”

德雷福斯是从西蒙学派AI思想的基础——物理符号系统假设上进行批判的。他称,将人类的思维过程类比为机械的信息加工过程,这是一个“十分天真”的假想。他在书中力图从神经生理学、心理学方面找寻反例否证这个假想。他也从认识论、本体论的哲学角度来批评这个假想。至于德雷福斯对AI批评的适当性问题本文暂不讨论。

80年代末,针对AI内部研究纲领变迁的新进展,德雷福斯兄弟(H.L.德雷福斯和S.E.德雷福斯)再次尖锐地指出:联结主义纲领的复兴,似乎是遇到重重困难的AI研究的“救命稻草”,但这一研究纲领依然有着虽不同于经典AI纲领但却有同样致命的困境。由此,他们坚持自己一贯的立场:AI的极限,AI有许多不能做的事情。同时,全文的主要篇幅还是着重批判西蒙学派的AI传统(即经典的研究纲领)。文章追溯西蒙AI思想的哲学传统,指出哲学家内部对传统理性主义传统的背叛,从而暗示西蒙AI思想的哲学支撑的倒塌。文中说:

理性主义传统终于被置于经验检验之下,而它失败了。为日常的常识世界建立一个形式的原子论理论的思想,以及用符号操作器来表述该理论的思想,恰恰遇到了海德格尔和维特根斯坦已经发现的困难。……,使世界形式化,从而形式地说明智能行为,面临着无法逾越的困难,这种直觉已得到证实。……[53]。

对AI的另外一个著名的批评来自塞尔(John R.Searle)构想的“中文屋(Chinese room)”思想实验[54]。塞尔区分了“强(strong)”AI和“弱(weak)”AI。后者只是认为计算机是研究心智问题的有力工具,能更严格、更精确地检验我们关于心智的假设。塞尔批判的是强AI(西蒙是这种观点的代表之一),即认为计算机可以具有与心智完全一样的诸如“理解”那样的认知状态。塞尔以中文屋实验说明,不论计算机如何表现出智能行为,它都不具有“大脑产生意向性的那种因果能力”。说到意向性,德雷福斯也有过“心智中的小侏儒”[51]的比喻,这是对AI持强硬反对意见的人们所攻击的要点之一,对于他们来说,计算机的智能永远是无“心”的智能。

此外,还有AI早期针对图灵机器的批评,如“洛夫莱斯夫人的反对”之类的批评意见。洛夫莱斯伯爵夫人(Countess Lovelace,1815~1852)对查尔斯·巴比奇(Charles Babbage)的计算机器给出一个细节解释,“这个机器没有自以为启动任何事情。它能做我们知道怎样命令它去执行的无论任何事情”。被图灵在他的“计算机器和智能”[55]一文所引用,作为对计算机智能的许多反对意见中的一种。

还有美国哲学家卢卡斯(J.R.Lucas)基于哥德尔定理的批评[56],[57]。

总之,上述种种批评都是针对AI的具有普遍意义的哲学问题的批评。它们值得进行专门讨论。像英国哲学家玛格丽特·博登在“逃出中文屋”一文中对AI程序的语义特性的谨慎地维护,并批驳塞尔建立在材料基质上的意向性[58]。这样的讨论有很多。我们这里主要是对BACON程序引发的关于发现问题的讨论,是具体分析与特定的这样一个机器发现程序相关的认识论、方法论问题。其中对BACON的部分批评实际指向一般性AI哲学问题,而与发现的哲学较少关联的,暂不做专门讨论。(https://www.xing528.com)

此外,放在本节讨论的发现问题虽然都是由BACON引出,但它们所批评的正是西蒙学派研究科学发现的这种途径。

1.应该研究“人的”发现还是“机器的”发现

对BACON程序的批评意见中一个非常普遍的看法是:我们应该研究人的发现而不是机器的发现。提出此观点的是关注对科学发现的认知研究的不同领域的学者,有心理学、社会学、科学史和科学哲学的研究者,还有实际工作的科学家。其中对认知进行心理学和哲学考察的学者对西蒙的工作有更多的认同。

首先,他们充分肯定BACON这样的机器发现程序的价值,公认西蒙的机器发现工作的作用在于两点:第一,为我们提供了一个考察人的推理机制的经验工具。

他们同西蒙一样,反对把科学研究过程神秘化,赞成致力于打开“黑箱”的事业。研究认知的哲学家福勒(Steve Fuller)说,计算机模拟的优势在于,它提醒我们“复杂性并非不可思议”[59]。

第二,这样的机器发现程序可以用在实际的科学研究中。他们认为,计算机可以是参与科学事业的一个主体,不仅辅助科学家的部分实验工作、推理工作,而且在某些确定情形中,人们应该相信计算机的判断而不是人类的。

但是,他们又都不约而同地希望,西蒙接下来的工作最好包括一个真实的科学研究者[60]150。研究认知的科学哲学家吉尔(Ronald N.Giere)认为,必须分析以真正的人的思考方式来思考的科学家,因为他们“也许与现在出现的大多数关于科学思维的计算模拟都不一样”[61]。

还有实验心理学家戈尔曼(Michael E.Gorman)和认知心理学家萨伽德都明确强调了机器发现程序要“逼真”。戈尔曼在这一点上,称赞KEKADA程序比BACON更成熟,“它比兰利小组开发的任何程序都更基于细节化的历史分析”[62]。他也分析了KEKADA程序的缺陷。他批评BACON程序和KEKADA程序“没有用任何方法来表示开普勒或克雷布斯的心智模型,因此这些程序模拟的仅仅是发现过程很有限的一个方面”。

他具体分析说,BACON程序没有关于太阳系的心智模型,忽略了科学家本人相信以太阳为中心的宇宙,并在此前提下考虑行星轨道之间的几何关系的事实,因而把开普勒的发现过程简化为了一组数学计算。他提倡具有生态有效性(ecological validity)的模拟,即,一个实验或程序准确地模拟了“一个真实世界(a real world)”的过程。

萨伽德认为现有的AI程序都是高度简化的,对于科学史中的实际发现如何做出的,这些程序并没有构成完全的模拟。他批评说,“BACON程序的输入由整理过的数据组成,没有使用科学史中人们发现的凌乱的因果推理和概念修正”[63]。因此他认为,西蒙的MD程序只表明了科学进展也许是如何发生的,但这不等于解释了它们实际如何发生的。他强调,认知科学的目标就是解释实际发生的事情,并指出现有的大多数程序对历史细节的关注是有限的。

有研究者指出,萨伽德甚至比历史主义更加强调科学发展模型应当符合科学史中的特殊个案。他的认知科学研究试图提供关于科学发展的精确的计算模型。他曾开发了模拟不同认知因素作用的模型,冷认知模型ECHO程序,热认知模型Motiv-PI程序[64]。

最后,戈尔曼和萨伽德等认知心理学者认为,现有的西蒙学派符号传统下的计算机无法达到这种“逼真”的目标。他们寄希望于,联结主义或神经网络计算机能更近似真实的科学发现,因为它可能具备这样的基础,“具有许多大致等同于人脑中的联结”。他们期待“一个像工作着的科学家一样的联结主义计算机[62]”。

2.对“发现就是解题”的种种质疑

对BACON程序的反对意见中,有一种是质疑BACON的工作能否称之为发现。戈尔曼考察BACON.1得出的结论是,“兰利及其同事所取得的成功是建立在把问题表示成教科书中问题的形式(in textbook form)[62]”。换句话说就是,BACON只是解决了一个教科书中的作业,一个合乎规范形式的问题而并没有做出发现。

戈尔曼举出一个思想实验,类似西蒙小组进行过的一个实验,西蒙和秦裕林1990年发表了一项研究[65]。他们给14名大学生开普勒的原始数据,不作解释,只将数据标以s和q。结果,4人在1小时内找出正确的函数关系式,其余10人没成功。他们分析了成功者和不成功者解决问题过程的区别,结论是,成功者的行为受到非常近似BACON的启发式的指引。

戈尔曼举例论证,如果给数学专业大学生一些数据、启发式及好用的计算器,要求学生找出数据中的关系。很可能学生们花的时间要多于BACON所用的时间,但是,大多数数学专业的大学生应该能找出这种数学关系。戈尔曼怀疑说,难道能说这些学生发现了开普勒定律吗?戈尔曼的怀疑在于,这些学生不知道他们在做的事情的意义。

类似的批评还有社会学家布兰尼根(Augustine Brannigan)举的生物系大学生的例子[66]。他说,一个生物系学生在实验室重复著名的实验,尽管他经历了心智论(mentalism)对原创性工作所归因的所有心理学因素,但他“离一个发现者还远得很”。布兰尼根认为学生所做的至多可以称之为学习。布兰尼根还强烈批评了汉森、西蒙将发现理解为平常的解题,进而批评他们将发现等同于学习。

而心理学家斯莱让克(Peter Slezak)却认为,无论BACON还是上述心理学实验中的大学生,他们都做出了发现。因为他们事先并不知道这个著名的结果。

这些研究者之所以会对BACON的工作、大学生的实验是发现还是学习有不同的看法,关键一点在于他们各自对“发现”一词的不同理解。这其中涉及到AI的定义、心理学的定义、社会学的定义,可能还有历史学的定义。甄别不同研究旨趣对发现的不同定义,我们可以看到对科学的认知研究中具有哪些迥然不同的研究途径。

2.1 AI的发现就是一种学习

认为BACON的工作是解题而不是发现,实际是质疑西蒙发现理论的核心假设:发现就是启发式搜索解题。我们认为,要分析这一质疑必须以西蒙从AI角度给发现所作的定义为出发点。

西蒙前面给出了发现就是启发式搜索解题的假定,将人和机器的发现都等同于通常的解题过程,完全没有区分人的发现和机器的发现。但是我们注意到,后来西蒙在机器学习背景下,谈到了发现和学习之间的区别,以及AI的发现和人类的发现的不同[67]。他说,人类的学习几乎没有多少是“发现了新事物”的发现。但是在AI领域,发现和学习之间的区别通常是不明显的。许多机器学习系统同时也是发现系统,它们发现新知识,然后把这些新知识储存起来。并且,机器学习领域中的大量的研究工作实际上是面向机器发现的。

机器学习的目标是,试图建立一个具有学习新知识能力的发现系统,该发现系统还能储存和使用它所发现的新事物。因此西蒙从AI的研究意义上,给出关于发现的一个归属特征,“我们可以把发现本身看作是一种学习类型”。事实上在AI领域,机器发现通常被认为属于AI的机器学习分支。而发现式学习是多种机器学习形式中的最高级形式。

这样的机器发现系统还具有相当大的实用价值。基于自动发现知识的学习机理,形成了近几年AI技术的热点——知识挖掘(DM)、以及基于数据的知识发现(KDD)。

现在我们可以总结出,机器学习中发现的最重要特征就是:机器得出了超出被输入的信息之外的、对它来说是新的事情。应该说,将发现归属在学习框架之内是目前AI发展的现状决定的。目前来说,几乎所有机器发现都只是对人类文化中重要科学发现的重新发现。它们推出的结果,虽然是MD系统所没有的知识,虽然可以称之为针对计算机世界而言的发现,但却不是人类文化中的新科学发现。现在的机器发现系统对于人类文化来说,还只是一种学习系统。

其实,西蒙和纽厄尔也曾谈到过科学发现的特殊含义。西蒙在90年代阐述他的机器发现理论时深化了发现就是解题的思想:在某种程度上才将一个解题方案叫做发现,即,这个解题方案既有价值(并且/或者有趣)又新颖[44]。

纽厄尔、肖和西蒙在1967年给出的发现含义还曾阐明过上述“价值”的含义。他们认为创造性思维必须满足四个条件,其中第一条就是:创造性思想的产物要有新颖性和价值,而所说的价值要么对思想者来说,要么对文化而言。

虽然西蒙承认人类发现和机器发现的不同,发现这种解题工作是需要更高效率启发式的解题。但是西蒙的发现哲学深受哲学家汉森、库恩的影响,他强调发现的过程性、累积性,更注重人类发现与通常的解决问题诸如学习的共同点。所以他的发现理论核心还是:发现就是解题。这种将发现平常化的发现观难免让一直接受传统发现观的人们“大吃一惊”,即使遭到种种反对也属正常。本来,西蒙他们的工作解除了发现的神秘面纱,使人们看到发现是可以进行理性重建的,人类的心智是可以认知的。西蒙AI传统对探索人类思维做出的这些开创性贡献无论怎么评价都不过分。但是,如果将建立在AI技术目前框架内的机器发现属于机器学习的观点,过分地引申,得出人类的发现过程完全等同于人类的学习过程,则是很荒谬的。这的确会抹杀人类的发现所具有的特征,这些特征不仅在人类的学习中不具有,现有的模拟人类发现的机器发现中也不具有。

2.2 心智论发现观与建构论发现观的对抗

斯莱让克的观点则反映出一种典型的心智论的发现观。他不仅认为BACON做出了发现,因为它得出了自己事先不知道的结论;而且认为,西蒙、戈尔曼、布兰尼根的实验中的大学生,因为他们独立地重复了第一个发现者的心理过程,所以他们也同样做出了发现。如果给定一个不同的社会情境,这个十足相同的心理过程将使大学生的活动从“学习”转变为“发现”[68]。

需要说明一点,西蒙与斯莱让克的观点略有不同。西蒙只是通过对大学生进行的实验得出结论,BACON用的启发式就是人类在解决发现问题时使用的启发式。当然,人类在一个真实发现中所用的启发式有很多,但BACON只是模拟了其中的一类,即,寻找数据中函数关系的启发式。所以,西蒙没有说大学生的解题就是一个真实的发现。

在BACON所设定的发现语境中,斯莱让克的心智论发现观,遭遇了布兰尼根所代表的社会学的建构论发现观的强烈反对。后者强调发现是一个关于社会认定和协商的过程,而不在于心理学现象。二者不仅围绕BACON程序发生了激烈争论(具体争论内容在第五章讨论),而且从中反映出了心理学和社会学在认知研究方面的深刻矛盾。这个矛盾在伍尔加看来是不可调和的。

社会学家对哲学家和心理学家所追求的那种研究科学的认知论途径,一直以来就抱着怀疑甚至排斥的态度。伍尔加分析个中原因时说,并非像人们认为的是因为这些途径对科学家的工作进行了太多的理性归因。正相反,主要是因为,他们违背了科学家个人所具有的作为一种固有属性的科学理性。那么伍尔加所强调的这种科学理性是怎样的呢?与心理学的归因正相对立,伍尔加将这种导致人类获得知识的科学理性,认为是社会性地归因给个人的,体现在无论任何时候他们的行为方式之中。由此伍尔加断言,认知论途径与社会学途径是不能协调的矛盾,因为认知论者认为理所当然的关于固有个人属性的一个假定,恰恰正是社会学者要解构的目标[69](ⅩⅢ-ⅩⅣ)。

心理学家强调认知过程本质上是心理学现象的过程,而社会学家索性认为“认知的因素实际就是社会的因素”,并提出口号让心理学家的“这种认知研究停止十年”。的确,这种分歧看起来真的是难以调和,让人不由得深思伍尔加的感叹:“有什么希望来整合心理学和社会学?”。

2.3 走出西蒙传统的认知研究

对西蒙“发现就是解题”的发现观的质疑,还透射出一种试图挣脱西蒙传统的趋向。著名认知心理学家马克·德梅伊(Marc De Mey)也批评了西蒙的发现理论。他特别举出前面我们谈到的西蒙和秦裕林所进行的大学生实验。他质疑那样一个在完全是认知真空(cognitive vacuum)中的重建,即使数值就是开普勒所用的,是否能向我们揭示多少关于发现的知识。

如果接受西蒙和秦的结论,或许我们最好马上结束关于科学的认知研究,因为它们并没有产生新东西。结论只是,科学发现正像实验室中的解决问题,或者教室内的解决问题。在这种意义上不再需要费力地去分析重大科学发现了,因为在高等代数课堂上,谦虚的替代品,解题,就将提供给我们同样的信息[70](ⅩⅢ-ⅩⅣ)。

作为一个认知学者,德梅伊尊重西蒙这位认知科学的先驱,也折服于这位认知科学之父探索科学思维的非凡勇气。但是对于西蒙后来的这种研究工作,他感觉像是一位慈父对科学认知研究给予了一个“令人窒息的拥抱”。

德梅伊认为,由于过早地、不成熟地宣布将科学成就圈定在普通的认知成绩之中,西蒙将科学的认知研究简单化地归属在一个认知科学的“不能上诉的”范围内,虽然没有“被捕”,但已经失去了行动的自由。

我们从西蒙的AI研究历程中可以感到,西蒙一以贯之地依旧沿着50、60年代的研究进路,继续对常规解题的细节分析工作。但是德梅伊说,这样的工作已经不会给认知科学增加新东西了。他肯定了西蒙对发现的祛魅所做出的贡献。他同时提出自己的主张:在对发现的附魅和祛魅之间可以有一个中间的选择。那就是说,正视重要发现具有的一种特殊认知地位,并不必然要承认发现是不可思议的、是超越任何科学解释的。德梅伊进而指出,应该重视创造性发现的特性:“人们不应该排除这种可能性,即罕见的重要发现事件也许能揭示出我们思维的一些特征,这些特征是我们被限制在常规实验室问题中所永远看不到的”。

德梅伊在著名心理学家皮亚杰(Jean Piaget,1896~1980)的“发生认识论(genetic epistemology)”的基础上,致力于建立“一个原创的、真实的认知科学的子学科”——科学的认知研究,或者说科学思想的动力学(the dynamics of scientific thought)研究。我们以为,这种研究虽然摆脱了西蒙的范式,但是却与西蒙的常规解题研究并不矛盾,而是相互补充。因为它“提供了一个考察迄今为止未被揭示的关于我们思维之能力的窗口”[70](ⅩⅠ-ⅩⅩⅩⅡ)。

如果说前面的认知学者建议西蒙应该研究人的发现,对于西蒙发现研究的范式的“不满”还相当含蓄。那么德梅伊已经将这种隐藏的不满直白地表现出来了。“它们没有增加我们的新知识”,这已经是拉卡托斯(Imre Lakatos,1922~1974)所谓“退化的”研究纲领,其命运将是被新的“进化的”研究纲领所取代。

其实心理学中对于创造性思维的研究一直没有停止,并且吸取了西蒙的通用问题求解(General Problem Solving,简称GPS)理论的合理内核,自70年代以来进行了创造性问题解决(Creative Problem Solving,简称CPS)方面的理论探索和实验研究,对此有学者进行了充分的阐述[71]。

3.启发式的作用毋庸置疑

在由BACON引起的对西蒙发现理论的批评中还有一种是,质疑BACON系统中的启发式是否真的就是人类使用的解决问题启发式。关于启发式的作用问题不仅仅限于BACON,这是所有AI程序赖以设计的一个基础理论假设。

数学家波利亚最早提出,“启发式”是人类解决问题的一种最重要的策略。因此,模拟人类解决问题的AI程序的开发关键就在于设计有效的启发式。

西蒙说,对一个领域的结构的知识还不完全的时候,启发式能指导进行有选择的搜索并搜索出该领域的定律,这比随意的搜索更有效率。但他说,并没有完备性和决定性原则来保证启发式搜索将导致一个解决问题的方案。

AI近40年的经验已经表明启发式搜索是有力的解决问题的工具。启发式的有效性不仅已在心理学实验中、在人类数千年的经验中得到证明,在计算机领域又得到了有力的证明。因此可以说启发式的作用是毋庸质疑的,但是,AI中的启发式是否与人类使用的启发式一样呢?我们可以根据前面西蒙的实验研究知道,像BACON这样的程序的确使用了和大学生解决数学题非常近似的启发式。尽管启发式作用的技术细节我们不知道,但是从前面西蒙提到的一些计算机使用的启发式策略来看,他们的确与我们日常解决问题的策略很类似。如把未知问题还原划归为已知、分析目标和现状的差异并筹划实现目标的分步战略等等。

但是我们知道,还有许多人类解决问题的策略,尤其是解决创造性难题的某些核心策略,AI程序还不能模拟出来。

第3节 对西蒙科学发现观的批评的实质

我们认为上述由西蒙的“启发式搜索解题”发现观引起的诸多对BACON的批评,其深刻的渊源在于西蒙AI思想的AI主义特征。本节从剖析西蒙符号主义传统的基础理论假设“物理符号系统假设”以及西蒙的AI研究目标方面揭示这个特征。

1.AI主义的认知心理学

1.1 AI还是心理学

在20世纪50年代的卡内基-梅隆大学,西蒙和他的同事纽厄尔、肖(J.C.Shaw)组成的三人小组为研究核心,还有他们的许多同事和学生从事着AI史上开创性的研究。他们的研究进路是用计算机模拟人类解决问题的思维过程。由于他们的AI研究与心理学研究的紧密结合,AI领域的一些研究者将西蒙学派的AI研究视作心理学研究而非AI研究。如人工智能创始人之一明斯基(Marvin Minsky)将控制论的早期工作总结为三个方面:

第一是继续搜索简单基本原则……第二个重要的方面是试图建立人类行为的工作模拟,使它成为或发展为特定的心理学理论……第三种方法(即我们称为人工智能的方法)是试图制造智能的机器而事先没有任何倾向要使这个系统简单或具有生物的或人的特点[32]。

西蒙的学生费根鲍姆也指出了西蒙学派的研究与AI之间的分歧。他说:AI不要求一个智能程序表现出人类的智能,但是像纽厄尔和西蒙这样的信息处理心理学家则坚持这种对应关系应得到证明。

对于反对将自己的研究称作AI,而认为应当称作认知心理学或认知科学或其它这类意见,西蒙的态度是:并不在乎人们怎样称呼他的AI研究,他认为最重要的还是理解人类的思维[67]。

1.2 AI的两个目标

其实,仔细分析西蒙的研究进路,我们认为,西蒙的人工智能思想本质上还是AI主义的:他虽然以模拟人的思维为研究手段,但不是为了模拟而模拟。他认为计算机的智能可以以与人的智能“不同的方式、不同的原理进行活动”[12]。所以,模拟人的智能的最终目标是实现AI科学家的理想——实现不低于人的智能水平然而又比人的智能更有效率的机器智能。分析如下:

首先,西蒙之所以认为要模拟人的思维活动,是因为人类的智能尽管有其低效率的一面,但却是我们所知的智能形式中最有效的一种[67],而且也是我们了解最多的一种智能系统[37]。

西蒙认为人工智能有两个目标:第一,人工智能是使计算机变得更聪明和做更聪明的事,以便使人们不需亲自去做;第二,人工智能还研究使用计算机来模拟人,以便我们能发现人类是怎样工作的,或许能帮助人们更好地工作[67]。

那么,这种用计算机模拟人的思维的研究进路,如何保障实现上述两个目标呢?为此,西蒙他们提出“物理符号系统假设(Physical Symbol System Hypothesis)”作为研究的理论基础。该假设指出:

对一般的智能行为来说,物理符号系统是既必要又充分的手段。

所谓“必要”是指,任何表现出一般智能的系统都可以经分析证明是一个物理符号系统。所谓“充分”是指,任何足够大的物理符号系统都可以通过进一步的组织而表现出一般智能。所谓“一般智能行为”,我们试图指在人的行为中所见到的智能:它们是在任何真实情形中与系统目的相一致并能适应环境要求的行为,并且是在限定速度和复杂度之下发生的。[37]

我们可以看到西蒙AI理论的这个基本假设与他的AI目标之间的对应关系。物理符号系统的“充分性”是人工智能得以实现的基本条件,保障了AI研究的第一个目标:计算机能表现出智能。物理符号系统的“必要性”则说明,凡是有智能的地方就有物理符号系统,这保障了我们能通过基本原理认识复杂的智能活动,即AI研究的第二个目标。

按照西蒙等提出的物理符号系统假设,人类复杂的智能活动可以还原为,由输入符号、输出符号、存储符号、建立符号结构、条件性迁移等基本功能所完成的信息加工过程[12]11。虽然这是一个有待确证的假设,但它恢复了被行为主义心理学废除的对心智活动的关注。基于该假设的AI研究以及信息科学的发展,在50年代~60年代促使了心理学研究的转向——行为主义心理学被认知心理学所取代。70年代中期,形成了对心智(mind)和智能(intelligence)的跨学科研究领域——认知科学,这个领域包括哲学、心理学、人工智能、神经科学、语言学和人类学等众多学科的贡献。认知科学家萨伽德曾总结认知科学的两个目标:一是理论目标,理解人的思维;二是实践目标,改善人的思维。[72]

我们可以看到,西蒙关于AI的第二个目标与认知科学的目标完全一致,所以人们通常称,西蒙学派是心理学研究中的认知心理学派或信息加工心理学派,或者是认知科学中的认知模拟学派。但是我们千万不要忽略西蒙AI研究的第一个目标,对他来说也许是更重要的目标。

1.3 认知心理学阵营内部的分歧

其实,前面戈尔曼、萨伽德等人对西蒙MD程序提出的“逼真”性的期望在认知心理学研究者中拥有广泛的赞同者。因为,认知心理学与行为主义心理学的根本不同就在于关注人思维的信息加工过程所包括的各种心理现象,如注意、感知、学习和记忆等。而且,西蒙学派基于物理符号系统假设建立的信息加工心理学是现代认知心理学的主流范式,同时,心理学中对心智活动的探索也极大地依赖计算机模拟手段以及人-机信息加工过程的类比。但是大多数心理学家认为,计算机和人的心智之间虽有显著的共同点,还是有实质性的不同[73]。而坚持强AI主张的西蒙在这个问题上比大多数认知心理学家都走得更远,他乐观地认为,计算机系统对人的情绪、动机以及社会因素等都可以实现模拟,所以计算机和人的心智没有本质的不同。因此他坚持机器发现对理解人的心智具有充分性。这也就体现出西蒙的AI主义的认知心理学和心理主义的认知心理学的分歧。

认知科学家的这种对计算机模拟思维模型应该具有“逼真”性的强调,还反映出一个普遍的对西蒙AI研究进路的质疑。这种质疑也体现在前面我们分析过的塞尔的中文屋中,都是否认符号学派传统的计算机能够具有人的认知状态,如意向性。他们实际是反对西蒙的物理符号系统假设的充分性。而且都把意向性的基础基于神经生物学或神经生理学的机理和材料。于是这也是导致AI内部以及认知心理学内部两种研究进路,符号学派和联结主义学派之争的原因。

艾森克(M.W.Eysenck)和基恩(M.T.Keane)将现代认知心理学研究者分为三类:实验认知心理学家、认知科学家、认知神经心理学家。其中的认知科学家是开发计算机模型并将计算机视作人的认知隐喻的一类心理学家。据此,AI科学家西蒙、鲁梅尔哈特(David Rumelhart)、麦克莱兰(J.L.McClelland)都属于认知科学家,但后面二人是AI和认知心理学中联结主义进路的主要倡导者。而萨伽德、斯莱让克等人虽然赞同西蒙的计算机模拟进路,但他们的研究更倾向于心理主义的认知心理学。

2.反映AI和心理学的“同途殊归”关系

在人工智能初创之时,研究者面临对机器求解问题和人类求解问题都相对无知的情况,要发展出机器智能只能类比人类的智能。尽管我们对人类智能也是知之甚少,但它是我们最熟悉的和当前最有效的研究路径。所以西蒙他们尝试提出关于人类智能理论的假设,然后用计算机实现对人的智能行为的形式化模拟,而模拟反过来又是对他们关于人类智能的理论正确与否的实验检验。这正是一种假说-检验方法。

当西蒙他们在50年代设计的第一个模拟人类解决问题的程序“逻辑理论家(Logic Theorist,简称LT)”接受测试时,发现有一个方面与人的实际过程不符合。他们就对LT进行修改,加进他们了解到的人类在问题求解时的控制过程。这就是他们在60年代初推出的新的程序,“通用问题求解程序(General Problem Sol-ver,简称GPS)”。其中新加进去的控制过程叫做“中间结局分析”,该技术已经成为AI领域中被确认的问题求解技术之一。

GPS经过进一步测试后,被认为无论作为人类问题求解的理论还是作为AI的一种技术都是比较成功的[32]。

就这样,西蒙他们在AI的开创时期,在缺乏关于人类智能方面知识的背景下,使用试错法先提出关于人类智能的假说,然后在计算机上测试该假说、不断修正他们提出的关于人类智能的尝试性假说。在这样一个假说-检验-新假说-新的检验-……的循环中,提出的关于人类思维的假说越来越完善(但仍然缺乏直接证据)。同时,计算机也就越来越成功地表现出智能,尽量避免人类思维中的无效性方面。因此可以说,人工智能是在模拟人类智能的基础上起步,但最终要实现比人类智能更有效解决问题的机器智能,而这种机器智能不是挑战人类的“霸主”地位,而是像西蒙说的,实现更好地为人类服务的目的。

人工智能科学家说,人工智能和心理学有一种互相依靠的密切关系:我们所了解到的有关人类的智能启发着机器智能理论的发展,反过来亦是如此[32]。如果说AI科学家强调了心理学对AI的作用,那么认知科学家的阐述则清楚表明:人工智能研究也为我们打开人的心智这个黑箱给出了可能的“钥匙”。认知科学的一种中心假设是:对思维最恰当的理解是将其视为心智中的表征结构以及在这些结构上进行操作的计算程序。即CRUM(Computational-Representational Understanding of Mind),对心智的计算-表征理解[72]。

所以,正是西蒙学派这种将AI和心理学紧密结合的研究进路对AI的研究和心理学的研究都做出了杰出的贡献。然而AI和心理学在本质上是一种“同途殊归”的关系,也许正是因为二者在研究目标上的差异,才会有福勒敏感到的关于AI研究的“疑惑”:

……,在过去二十多年里,AI研究中的“模拟者”和“被模拟者”的位置发生了微妙的变化,这体现出“认知科学”所涉及的计算机科学家、神经物理学家、实验心理学家、语言学家还有哲学家之间力量平衡的改变。50、60年代,当西蒙、阿伦·纽厄尔和马文·明斯基最初创立这个领域时,“人工智能”和“计算机模拟”这些术语就是指它们字面上的意思;就是说,计算机要试图模拟人的智能。……,然而,早先被当作计算机无力模拟的人类智能生活的丰富复杂性,现在却被描绘成阻碍人达到计算机的认知效率的不足之处。

因此,“人工智能”这个术语已经属于用词不当,因为计算机表明,人的智能是被(被错误、情绪和其它相关因素)腐蚀了的,计算机表现的智能处在一个纯粹的、自然的状态,它才是对理想中的智能形式的最好近似。……[59]

当我们回顾前面分析的西蒙AI传统的研究目标时就不难理解,福勒的这种感触正说明了西蒙的AI研究和心理学研究实际上是“同途殊归”的。认知心理学的最终目的是了解人的智能,而在认知科学的起步阶段,理论和方法都匮乏的情况下,计算机模拟智能无疑像认知学者普遍认为的是一个很好的经验工具。有人比喻,计算机对于研究认知的学者而言的价值,就如同望远镜和显微镜对自然科学家的作用。是的,望远镜和显微镜将人类的考察延伸到广大的宇宙世界和微小的粒子世界,而计算机则将人类的考察延伸到复杂的思维世界。所以对认知心理学来说,机器智能只是手段,了解人的智能才是根本目的。

而人工智能恰恰在研究的最终目标和所用手段两方面,与认知心理学来了个“本末倒置”。西蒙之所以研究模拟人的智能,也是将这种模拟作为AI发展初期的研究手段,其最终目的还是为了开发高级的机器智能。所以我们说西蒙的认知心理学本质上是AI主义的认知心理学。

第4节 认知研究面临整合难题

关于科学的认知研究,西蒙的开创性贡献是无可争议的。然而,科学的认知研究的复杂性使人们越来越意识到,仅凭一些学科如心理学、人工智能、社会学、人类学、语言学、生物学等等在各自明确的研究范式之中的工作,得出的成果是零散的甚至是相互对立的,而要取得突破性进展就更难,于是70年代中期以后诞生出一个新的研究领域,“认知科学”,她似乎要整合70年代上面这些学科中都共同出现的认知研究兴趣[70](ⅩⅩⅤ-ⅩⅩⅩⅡ)。

但是要整合谈何容易!在“认知科学”这面大旗下集结起来的众多学科,它们之间的关系错综复杂,矛盾重重。本节我们谈到社会学和心理学之间难以调和的矛盾。我们也分析出,即使在研究科学的认知心理学内部,西蒙的信息加工心理学和认知心理学仍然存在重要的分歧。然而我们揭示的仅仅是重重矛盾中的一斑。还有大家熟悉的科学哲学和科学社会学之间的矛盾(劳丹和和布鲁尔著名的争论),社会学内部老传统和SSK的分歧,还有历史学和心理学研究科学活动时的不同焦点等等。难怪在1987年,这个新领域确立近10年之后,科学哲学家尼克尔斯(Thomas Nickles)还在说,那种大家所呼吁的一致的、统一的或“整合的”关于科学研究的“幸福的和谐局面”远未达到,“不幸地,一切都远非甜蜜而轻松”[74]。

看来,关于科学的认知研究的学科之间究竟怎样“整合”是个难题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。