樊春良,马小亮

(中国科学院 科技政策与管理科学研究所,北京 100190)

摘 要:近年来,科技政策科学在美国兴起,对世界其他国家产生了广泛的影响,反映当今科技和社会发展背景之下科技政策决策科学化的新发展趋势,对中国有重要的借鉴意义。本文从美国科技政策科学思想的产生出发,阐述其发展的三个组成部分:NSF的科技创新政策科学计划(SciSIP)的实施,科技政策科学跨机构工作组(ITG)的活动,STAR METRICS项目;在分析科技政策研究历史传统的基础上,把其特点概括为政策需求导向、科学性和共同体建设,并分析其作为一门科学的发展模式;提出可供中国的借鉴之处以及中国发展科技政策科学的建议。

关键词:科技政策;科技政策科学;科技决策科学化;中国科技政策科学;科技政策共同体

随着科学技术在经济发展、社会繁荣、人民健康和国家安全等关键领域发挥的作用日益重要,国家对科学技术的投资在整个公共投资中占有的位置也更加重要,需要更好的政策和管理工具来有效地管理科技投资和促进科技事业的发展;同时,科学技术自身及其与经济社会发展之间关系正在经历着深刻的变化,需要更好的认识和分析工具,理解和分析科学技术及其社会影响之间的关系。在这种背景下,科技政策决策科学化的需求增强,科技政策科学作为一门科学应运而生。

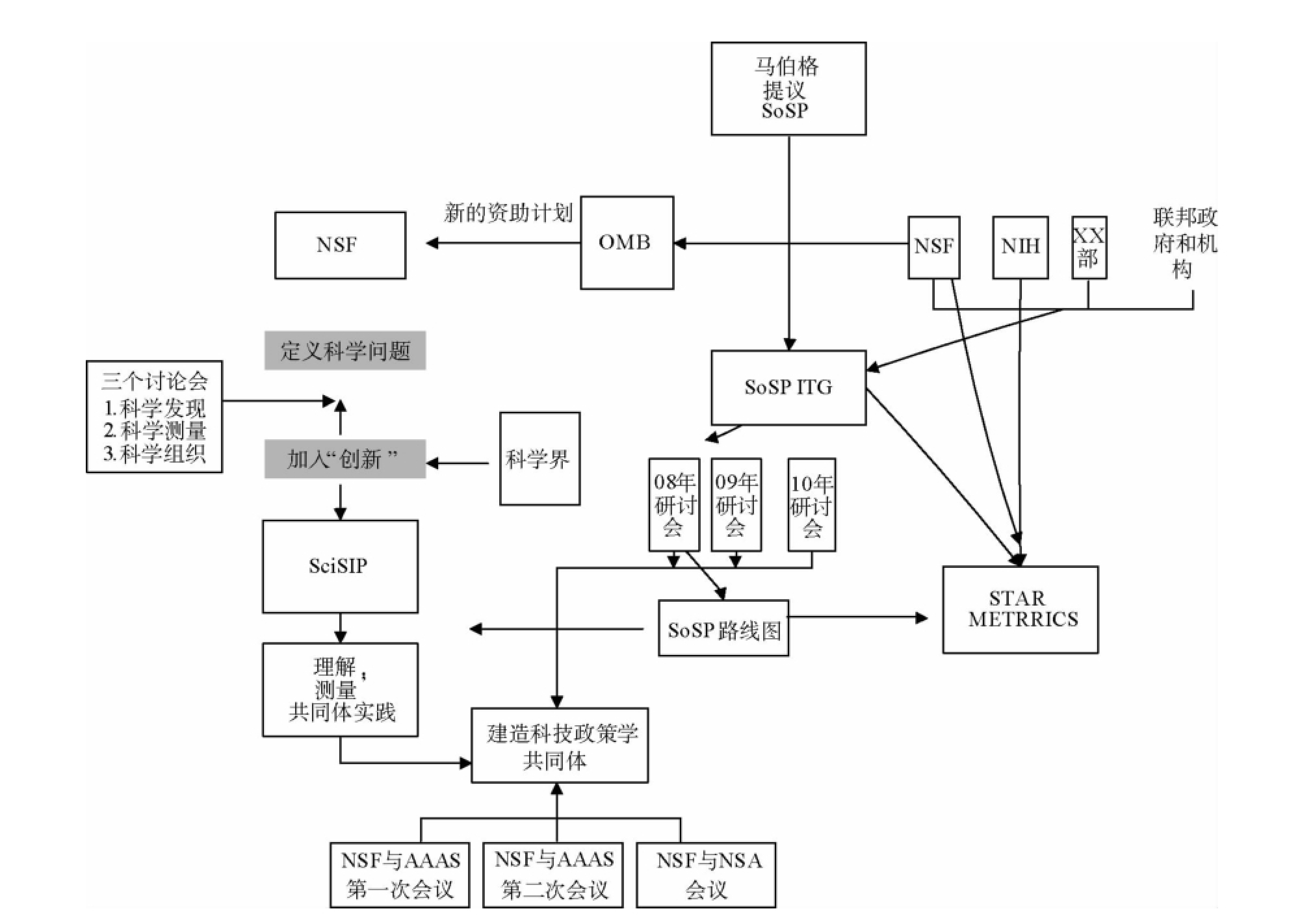

2005年,美国总统科学顾问、白宫科技政策办公室(OSTP)主任马伯格(John Marburger III)提议发展“科技政策科学”(Science of Science Policy,SOSP),推进科技政策成为一门“科学”[1]。自此,科技政策科学成为美国科技政策发展的一个主题。2006年,国家科学技术委员会(NSTC)成立科学技术政策科学跨机构工作组(ITG)。同年,国家科学基金会(NSF)设立科学与创新政策科学计划(Science of Science and Innovation Policy Program,SciSIP),到2012年已通过五轮申请和同行评议,资助了150项课题。2008年,NSTC和白宫科技政策办公室(OSTP)联合发布《科技政策科学:联邦研究路线图》,提出一个联邦科技政策科学长期发展的框架,指导国家科技政策科学的发展[2]。按照这个文件的定义,Science Policy不仅仅包括字面意义的科学政策,而且包括技术和创新政策,因此,本文把它直接译为“科技政策”。2009年,OSTP设立STAR METRICS项目,由国立卫生研究院(NIH)和NFS共同主持,探讨联邦政府投资科学技术的效益。2011年,汇集科技政策各相关领域专家的《科技政策科学手册》出版[3]。最为重要的是,也是具有像征意义的是,科技政策科学原是布什政府提出的,但在奥巴马政府期间得到稳固和发扬。白宫预算管理办公室(OMB)和OSTP在2011财年的备忘录中要求联邦科技相关的各部门和机构:发展科技政策科学工具,改进对研究与发展计划的管理[4]。科技政策科学已成美国政府管理和促进科技事业发展的有力政策工具。

美国科技政策科学被称为“国家的当务之急”(The National Imperative)[2],它由政府高层自上而下发动的,得到科学界的积极响应,成为一项举国行为,在国家层面上由政府、大学、研究机构和科学协会及其他利益相关者共同推动和参与下发展,为决策服务。无论是从促进研究与决策结合的系统性,还是从多部门、多机构参与的广度来看,科技政策科学在美国都是“独一的”、“第一次”[5][6]。美国科技政策科学的发展在世界范围内产生了很大的影响。日本于2011年设立“科学、技术和创新政策科学研发计划”,思路与美国类似,但规模要小很多[7]。英国科技政策学者称,科技政策科学的时代已经来临,呼吁政府大力支持科技政策科学的发展[8]。欧盟发布报告,明确要更好地把科技政策的研究应用于指导政策实践。发展科技政策科学受到美欧发达国家科技政策学者越来越多的重视,成为各国科技政策研究者的共识[9]。这种趋势表明反映了当今科技和社会发展之下科技政策决策科学化的客观需求,我们应研究这一发展的内在动力和活动规律,顺应这一趋势,发展中国自己的科技政策科学。

国内学术界对美国科学政策科学的发展做了初步的研究,主要集中于美国科技政策科学的路线图、学科基础和 STAR METRICS项目的介绍[10-14],为了解它的发展提供了基础,但对于其发展的思想、动力、特点和模式缺乏系统和深入的分析,尚未充分把握其发展的精神。本文从美国科技政策科学思想的产生出发,阐述其发展的三个主要组成部分:NSF的科学与创新政策科学计划(SciSIP)的实施,科技政策科学跨机构工作组(ITG)的活动,STAR METRICS项目;在考察科技政策研究历史传统基础上,分析科技政策科学作为一门科学发展的特点和模式,提出可供中国的借鉴之处以及中国发展科技政策科学的建议。

美国科学政策科学是由国家科技政策需求自上而下而产生的,思想先行。

2005年4月21日,美国总统科学顾问、OSTP主任马伯格在美国科学促进会(AAAS)第30届科技政策论坛上发表演讲,倡议开展“新的量化的科技政策交叉学科领域的研究”(a new interdisciplinary field of quantitative science policy studies),希望通过这个领域的研究,把决策建立在更准确的反映科学投入与产出因果关系的科学模型上,而不仅仅依靠人的主张和建议。马伯格指出,在讨论美国R&D预算时,缺乏科学的框架和模型,一些考虑问题的基准也不科学,指标的设计与政策制定的关系不大。他认为,科技政策领域在很大程度上应该是经济学的分支,其有效的实践需要某种量化工作的支持,就像经济政策决策者可以利用的那种包括大量丰富数据的经济计量学模式。他建议:“科技政策的社会科学这个新生的领域(the nascent field of the social science of science policy)需要迅速地成长,为理解推动今天全球性的、以技术为基础之社会发展背后的超复杂的动力提供基础[1]。”

随后,在5月20日出版的《科学》杂志上,马伯格的署名文章“需要:更好的基准”作为卷首语发表。文章称:“我们需要包括足够数量的国家的、充足变量的经济计量模型,对具体政策选择的效果做合理的模拟。这不是少量的资助和讨论班就能满足的,而是需要引起专家学术共同体(a specific scholarly community)的注意。随着越来越多的经济学家和社会科学家转向这些议题,科学政策的有效性将会增加,科学辩护的有效性也会增加[15]。”

之后,在2006年5月的亚特兰大科技政策会议、10月的OECD资助的蓝天II夏威夷会议上,马伯格重申,要开展关于科技政策定量的研究,强调模型的重要性。

在美国的建议下,OECD全球科学论坛于2006年夏天召开科技政策科学研讨会。马伯格做主旨发言:“发展我们对科学公共投资的理解”。会议讨论的结论建议:从事研究分析模型和指标发展的专家共同体,应该与需要工具帮助决策的政府官员开展更强的接触和互动,强调:政策实践者与研究者之间的对话,会促进双方的相互理解,共同推动科技政策[16]。

至此,马伯格关于科技政策科学的思想完整地表达出来:科技政策科学的发展是以需求为导向,为政策制定和政策实施提供科学依据;科技政策科学是科学,通过数据和模型,为决策提供定量的证据;科技政策科学是在国家层面推动的举国行为,是科学界整体参与的一个领域的科学发展,不仅仅局限在若个项目层面或机构层面;科技政策科学的发展要靠科学界与政策界双方的互动和共同参与,“高质量的交流网络”是其发展的保证;科技政策科学的重点应放在理解科学技术的公共投资方面。随后,美国科技政策科学即按照马伯格的思想和理念指导下发展的。

(一)NSF资助计划——科技与创新政策科学计划(SciSIP)

1.预备

2005年9月,OMB通知NSF,为其2007财年预算请求中加入新的科技政策科学(Science of Science Policy)的计划,社会、行为和经济学部(SBE)被赋予领导这个计划的责任,相关的三个学部参与:社会与经济科学部,行为与认知科学部(BCS)和科学资源统计部[SRS,现更名为国家科学和工程学统计中心(NCSEC)]。从一开始,就明确新的资金除了部分用于SRS统计的更新和重新设计外,主要通过以公开申请、同行评议的方式资助研究项目。

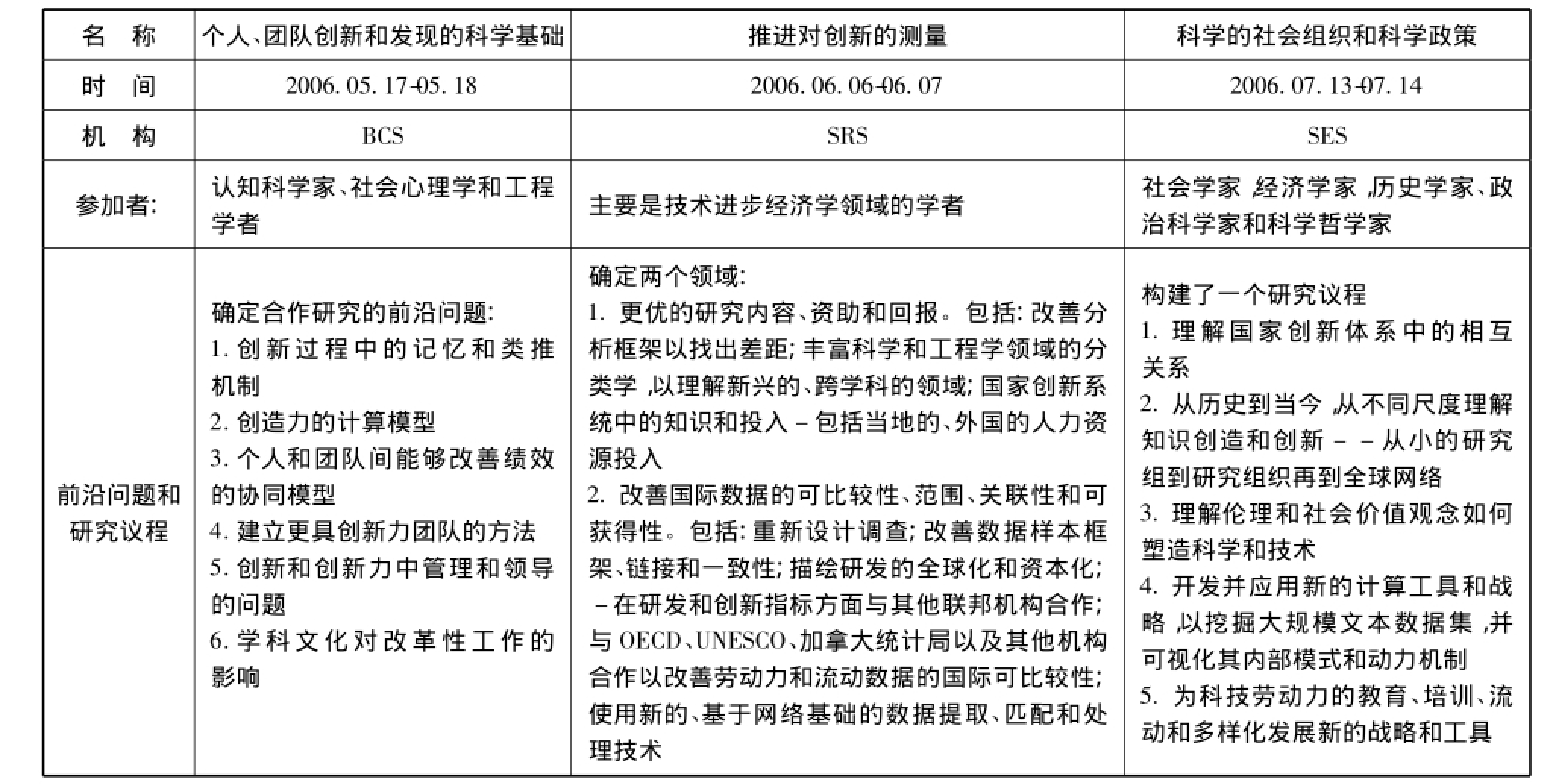

为了明确资助的方向和领域,NSF的三个学部在2006年5月-7月间召开了三次研讨会:个人、团队创新和发现的科学基础(BCS);推进对创新的测量(SRS);科学的社会组织和科学政策(SBE)。同时,SBE专门设立了科学政策顾问一职担当“科技政策科学”计划的计划官员,负责该计划的执行。2006年初夏,Kay Husbands Feeling被任命为计划官员。根据三次研讨会的结果以及科学界的意见,她提出了资助计划书,添上“创新”一词,因为科学界许多人认为,现代科学技术的发展已与创新不可分离。该计划称为“科技与创新政策科学计划”(Science of Science and innovation Policy,Sci-SIP)。

2.资助情况及效果

《科技与创新政策科学:计划书》称,SciSIP活动将通过发展数据收集、分析和模型工作,推进科技政策的科学基础,以使将来的决策可以建立在当前的数据、坚实的科学和知情判断(informed judgment)基础之上。根据这一计划书,SciSIP的目标是理解科学和工程学研究的范围、结构和过程,可靠地评价研发投资的有形和无形的回报,在可以容忍的错误边界内预测未来R&D可能的回报,特别要注意全部潜在的效果。具体地说,该计划有三个主要目标:(1)理解:发展关于创造性过程及其转化为社会和经济效果的有用的理论和知识;(2)测量:改进并拓展科学指标、数据集和分析工具;(3)共同体建设:培育一个跨越联邦政府、产业界和大学的专注于SciSIP的专家共同体。项目的申请者包括所有来自社会科学、行为科学和经济科学以及在具体应用领域(例如化学、生物学、物理学和纳米技术)的研究人员。研究问题的描述包括认知、组织到全球各个层次,需要明确提出采用交叉学科的途径[17]。

表1 NSF为SciSIP实施召开的三次研讨会

资料来源:NSF网站

SciSIP自2007年资助,2007年资助19项,2008年资助23项,2009年资助31项,2010年资助26项。到2012年通过六轮申请和同行评议,已资助150项项目[18]。

SciSIP在实施的这几年,已产生了一些效果: (1)吸引对公共政策感兴趣的管理学者、特别是商学院的研究人员参与。对于管理学、信息系统和其他工商管理的研究人员,这是他们唯一的基金资助机会;(2)影响了国家研究理事会(NRC)的几项重要的研究;(3)一些研究项目取得重要成绩,例如,关于对减免税政策对企业R&D的影响,在1990年代驱动美国经济高速增长的IT生产力奇迹为什么会在2000年代后期减慢?

SciSIP通过项目指南、学科交叉项目和研讨会的方式,促进社会科学家和行为科学家与其他学科领域(计算科学家、工程师、物理科学家)的科学家的合作。从2007年到2012年,SciSIP支持了10个研讨会项目,内容包括:推进从发现到创新(D-I)合作过程的科学研究;中心、大学和科学创新生态的研讨会;转化型研究:社会与伦理问题;NSF专利数据研讨会;2012年Gorden科技政策研讨会等[23]。

SciSIP促进大学中科学技术政策学位计划和课程的发展。像NSF许多其他计划一样,SciSIP明确鼓励支持大学生和研究生的教育。到2010年,支持来自有科学技术政策课程的28个大学研究人员申请。例如,一个项目支持普度大学的课程,吸引超过250大学生参与。2010年开始资助博士生博士论文,当年资助5名[6]。

3.科技政策科学共同体建设

SciSIP的一个主要目标是建设科技政策科学共同体,这一目标不仅包括科技政策研究共同体之内的不同学科领域研究人员之间的交流合作,而且包括政策研究者与决策者之间的交流合作。为此,NSF与AAAS和国家科学院的研究理事会(NRC)合作,先后召开三次研讨会。第一次于2009/03/24-03/25举行,参加者是第一轮和第二轮SciSIP受资助者(2007和2008财年),主题是走向实践的共同体,目的是促进他们了解彼此的工作和相互交流,使项目承担者从更大的共同体的议程了解自己研究的位置[19]。2010年10月19日,召开第二次AAAS-NSF SciSIP研讨会,此次会议在2008年NSTC的《科技政策科学:联邦研究路线图》报告的指导下,设立两个目标是:一是推进科学政策的科学基础,以使联邦有限的资源可以有效地投资,二是建设实践共同体,促进政策研究者和决策者之间的对话,为此,从所有SciSIP选择了一组研究人员,从联邦政府、国会和公共利益组织选择一些代表[20]。第三次会议,由NSF与NRC合作,于2012年9月21-22日召开,目标是促进SciSIP项目承担者之间的学术交流,是2006年SciSIP实施以来最大规模的聚集,同时为科技政策研究者和实践者创造交流机会[21]。

表2 NSF召开的面向科技政策科学共同体建设的会议

根据文献[19-21]整理

(二)NSTC跨学科工作组

2006年,NSTC的社会、行为和经济科学(SBE)分委员会成立了科技政策科学跨机构工作组(SOSP ITG),负责人是NSF的K.H.Fealing和能源部(DOE)的Bill Valdez。这个工作组有17名成员,涵盖了美国主要的政府科技部门。

1.科技政策科学路线图

2008年,在大量调研的基础上,ITG完成《科技政策科学:联邦研究路线图》。报告提出科技政策科学的定义是:“科技政策科学是一个正在兴起的学科交叉研究领域(interdisciplinary research area),力图发展(科技政策)这一科学事业的理论与经验模型。通过建立严格的定量化的科学基础,决策者和研究人员可以评估国家科学和工程事业的影响,提高对这一事业动力机制的理解,评估可能的产出。科技政策的科学基础可以用来帮助政府以及社会对R&D事业做出更好的管理。科技政策科学研究的例子包括理解科学知识生产的模型,评估科学的影响定性的和定量的方法,选择科技投资计划的过程。”报告勾画出联邦政府发展科技政策科学的三个主题和10个关键问题。这个路线图在2008年12月举行的研讨会上发布,成为国家科技政策科学发展的指导[2]。

2.促进联邦政府科技机构之间的交流

ITG的一个主要活动就是发起召开一系列研讨会,把联邦政府科技机构相关的人员聚到一起,交流与分享这个领域已有的一些好的做法,确认差距,勾画将要采取的行动。

第一次研讨会于2009年10月举行。会议主要探究有关联邦研发投资组合(portfolios)的绩效管理问题,重点是交流与分享当前联邦研发优先领域、管理和评估中的做法。此次研讨会有超过200位科学机构的代表参加,代表20个联邦机构及相关部门的27位演讲者和评论人。研讨会的讨论主题如下:设定联邦研究重点和战略方向的方法;使用计量学以改善联邦研发效率;能够影响现今和未来研发决策的研究评估方法。

2010年11月的研讨会,从联邦科技机构扩大到学术共同体,一起探讨推进“科学测量的科学”。会议的首要目的是促进联邦科技机构与研究共同体就有关促进对国家科技利益关键领域进行科学计量的模型、工具和数据开展对话。第二个目的是为联邦科技机构和研究共同体确定一个共同的科学政策学研究议程。会议从四个方面探讨科学测量问题:(1)经济收益;(2)社会、卫生和环境收益;(3)科学劳动力的发展;(4)技术开发和部署[6]。

表3 SoSP的研究主题和关键问题

来源:文献[2]

在2010年1月建立网站scienceofscencepolicy.net提供信息,研究人员的交流,科技政策的邮件组扩展到720个成员。

(三)STAR METRICS项目

STAR METRICS项目全名为“美国再投资中的科学技术——测度研究对创新、竞争力和科学的影响”(Science and Technology in America's Reinvestment-Measuring the Effects of Research on Innovation,Competitiveness and Science),是美国联邦政府测量联邦资助研究效果的一个新的努力,该项目由NIH和NSF在OSTP的支持下设立,由NIH、NSF和OSTP构成的跨部门工作组领导。

测量联邦研究资助的效益一直是美国政府关心的一个问题,但由于缺乏数据,这一工作难以展开。2008年金融危机爆发后,美国政府于2009年出台刺激经济复苏的《复苏和再投资法案(ARRA)》,ARRA涉及的7870亿美元中有约76亿美元直接投资于科学研究,法案要求接受资金的机构需按要求提供报告。为此,OMB和OSTP要求联邦机构的科技活动设定成效导向的目标(outcome-oriented goals),为这些活动的绩效评估建立流程和时间表,使最有效的项目能够获得资助。并要求联邦机构发展“科学政策科学”工具,以改善对研究投资的管理,更好地评估科技投资的影响[4]。OMB和OSTP认为,为了达到这些目的,联邦机构应该与OSTP和OMB通力合作,开发相关数据库,以更好地记录联邦科技投资,并使这些数据以可获得、可使用的形式向公众开放。

在这种背景下,STAR METRICS项目作为ITG的一个工作计划正式设立。STAR METRICS项目分为两个阶段:第一个阶段,开发统一的、可审计的、标准化的测度,利用研究机构现有的数据记录,测量科技投入(ARRA和非ARRA)对就业岗位创造的影响;第二个阶段:测度科学投资对以下四个方面的影响:①科学知识(通过诸如论文和引文指标衡量);②社会效果(如健康和环境影响);③劳动力效果(如学生的迁移和就业);④经济增长(如追溯专利和新创办的企业和其他度量)[22]。

1.试点项目

先期进行的试点项目与“联邦示范伙伴关系联盟”(Federal Demonstration Partnership,FDP)合作。FDP是一个联邦政府机构与大学和非盈利机构之间合作的联合会,由国家科学院支持。试点项目是由FDP下几个科学机构组织进行,旨在通过现有的科研资助部门、科研管理部门现有的数据,来反映联邦科学投资在经济、社会以及科学上的成效。试点项目首先将科学家(包括项目负责人PI,研究生和辅助人员等)确定为基本的分析对象,这体现出科学是人来完成的基本理念。在运行方面坚持最小化参与者负担和最小成本的原则,并签订完全保密条款。与此同时,试点项目采用合作的方式以确保项目的开放性和透明度,并充分利用现存的数据。采取的基本方法是通过每个机构的管理系统对资助活动过程进行财务追踪,从而获得电子化的数据,并在构建的数据存储库中进行匹配。

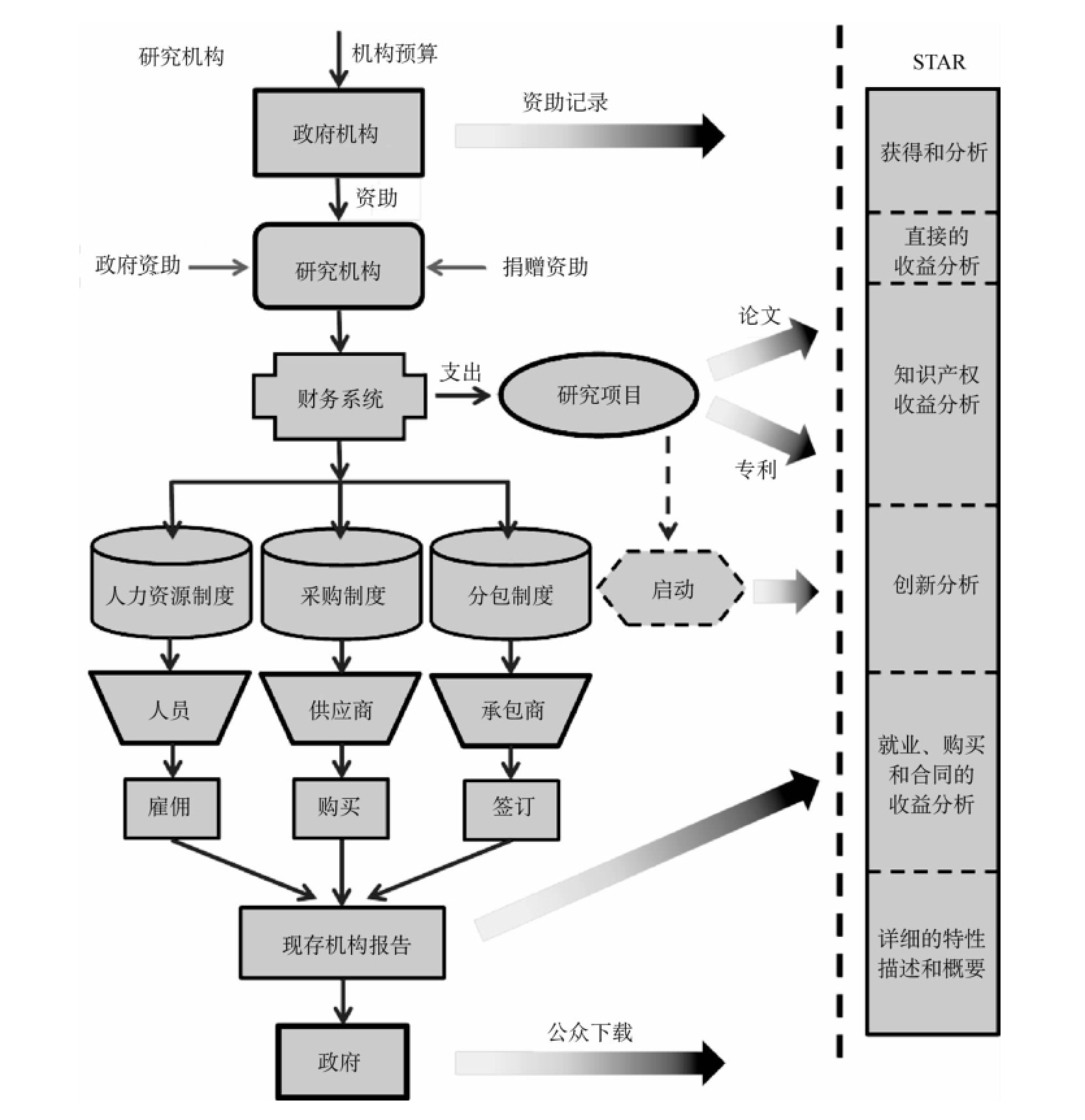

图1 STAR试点项目数据的收集和匹配

来源:Lane J,Bertuzzi S The STAR METRICS Project:Current and Future Uses for S&E Workforce Data

(注:图中左侧部分是通过机构管理系统对资助活动过程进行财务追踪的流程,该过程收集的数据与右侧数据存储库构建过程中进行的各项分析有着合理的匹配。)

试点项目取得了成功。这对于之后 STAR METRICS项目的设立有着巨大的意义,主要体现在2个方面:(1)该试点项目证实了政府机构和研究机构有关就业的管理数据可以容易的收集,并能够在一个数据库中匹配;(2)也证实了网络抓取(web scraping)可以作为一个追踪出版物和引用的工具,从而展示联邦研究资助的长期影响[22]。

2.第一阶段:重点关注科研投资如何创造就业岗位

在上述两点的基础上,STAR METRICS项目在第一阶段时仍是延续使用试点项目的主要框架,即收集机构和大学的记录数据并整合成数据库,同时采用自动化、系统化、标准化以及检验核实的手段减少PI和大学的工作负担。第一阶段的数据收集也完全采用了试点项目中的数据收集方法。由此可见,STAR METRICS项目可以说只是STAR试点项目的一个扩大改良版而已,试点项目的意义则不言而论。

从STAR METRICS项目第一阶段项目实施环节[23]可以清晰地发现,这一阶段的目标主要是识别联邦科学资助一共支持了多少科学家(包括PI、研究生和辅助人员),同时也收集有关子奖项、分合同和日常支出所创造的就业信息。STAR METRICS项目工作组和其合作者们使用收集上来的数据制作了有关科学资助直接导致就业的图表和路线图。

2010年第四季度,STAR METRICS项目工作组和所有的利益相关者以及第一阶段参与的研究机构一起进行第二阶段正式的首次交流,从而为第二阶段的实施拉开了序幕。

3.第二阶段:重点关注科研投资更广泛的影响

STAR METRICS项目的第二阶段旨在开发用于测度联邦科学投资在科学知识、社会效益、劳动力产出以及经济增长等方面的影响。

图2 追踪研究、创新和相关影响的概念框架——STAR METRICS

资料来源:The Science of Science Policy:The Handbook.P.194

本阶段延续了前一阶段部分目标,旨在将不相关资源中的投入和产出自动地结合起来;希望与正在进行的相关实验进行联系,并在受资助科学家的整个职业生涯中对他们进行追踪。同时,该阶段与前阶段相比将关注科研投资更广泛的影响,体现为新增的2个目标:(1)开发一个能够透明化并精确联系投入和产出/成果的平台;(2)描述发现和创新转化为4种类别(知识、经济、劳动力和社会)影响的复杂的动态机制。

项目工作组在第二阶段阶段中首先决定了应该收集什么数据以及从哪里收集,并通过隐私影响评估(Privacy impact assessment)和缩减文书工作法案将相关工作向前推进,图2为追踪研究、创新和相关影响的概念框架,其在创新体系概述图的基础上描绘出STAR METRICS项目的数据收集思路。第二阶段的实际应用主要体现在绩效研究进展报告(RPPR)中,而对该阶段的评价则主要取决于数据使用者能否发现“产品”的价值[24]。

STAR METRICS项目在过去的3年中取得了较大的成功。目前,该项目正处于第二阶段,按照规划将至少实施到2014年。

(三)小结

美国科技政策科学的发展采取自上而下结合与自下而上结合、需求与供给相结合的方式而进行的。它由政府高层自上而下促动的,其实施和开展则是由科技政策研究界自下而上推进的;它是由政府的需求和发展理念而启动的,其科学研究问题和发展方向是科技政策界确定的。

图3 美国科技政策科学发展示意图

SciSIP前主任官员J.Jane在众议院科技委员会作证时指出:NSF的SciSIP、国家科委的SOSP跨机构工作组和Star Metrics项目,第一次以多部门和多机构齐心协力、共同支持和参与的方式构建一个科学框架,代表着真正的自下而上途径,为美国科学政策提供证据基础。[6]

关于科技政策的研究在20世纪50年代末60年代初兴起,Nelson,Arrow,Solow,Abramovitz,Mansfield和Griliches等学者从经济学的角度研究了政府支持科技发展的经济学基础、公共投资的回报、科学技术在经济中的作用和经济贡献率等重要问题。[25-30]这些研究为后来的科技政策理论和应用研究奠定了学术基础。之后几十年,经济学、社会学、政治学等不同学科的相关研究共同推进了科技政策研究的发展。当前在美国兴起的科技政策科学并不是一个新的研究领域,而是建立以往科技政策学者研究的坚实基础上的。[31]与以往科技政策研究不同,科技政策科学具有一些鲜明的新特点,它是在一个更高的层面和更大的范围力图把相关研究汇在一起,以系统的、连贯一致的的知识,直接为决策提供服务,具有重要的意义。

(一)美国科技政策科学的特点

1.需求导向为决策服务

马伯格提出的问题可以归结为科技资源分配的科学依据问题。这样一个问题并不是一个新的问题,例如,1991-2002年AAAS科技政策论坛的议题,可以归结为的几个基本问题:按照国内生产总值的百分比或联邦预算的百分比,应该分配多少科学技术(研究资源)资源?按照目标、使命、机构、领域选择,应该分配多少?谁来执行上述确定的研究(有什么选择标准)[32]?可见,马博格提出的问题在过去常常被人提起,但满意的答案并不多,新的改进的回答是零星的、有限和碎片式的,而且常常并没有与决策者很好地交流。那么,为什么这样的问题又会再一次被马伯格提起?

马伯格后来回顾说,是需要客观的依据支撑政策制定和实施,促使他提出发展科技政策科学的倡议。从政策的实施来看(计划、实施、评估和改进),联邦政府有20多个机构涉及科技活动,各自在预算是独立的。但对于一些重要的科学问题,为了减少重复、提高效率,需要在相关部门协调。对于国会来说,负责科技预算和拨款有20多个独立的拨款委员会,负责不同科技机构的拨款,而每个国会都有自己的鼓动者、游说人和活动家,影响着决策,国会通过科技决策常常靠人的建议,重大的决策有着一定的随意性。在一个迅速变化的环境中,迫切需要科学的、客观的研究为科技决策服务。之前,国家科学院代表的科学界为科学各领域政策的发展提供了高质量的研究,但也带有科学家自身的利益。马伯格认为,惟有高水平的政策分析能相对地免于鼓动者的宣传和自我利益的偏见。是社会科学家共同体和其他人,他们把科技政策作为一项学术研究领域,并且正是这个共同体及其产品的增长能为发展合理和客观的政策前景带来希望。这是国家所有党派都可以依赖的。马伯格认为,这个共同体集体的努力,就是科技政策的科学[33]。

仔细分析科技政策科学的发展,背后有科学技术自身发展和科技创新模式变化的因素,但是,更重要的因素是公共管理的变革,来自政府,而不是科学界。1993年美国《政府绩效法案》(GPRA)出台,要求所有领域的政府部门,包括政府科技部门,建立绩效目标,并以一种客观的、量化的、可测量的形式表示其目标,定期向总统和国会报告,并可在向国会报告中公开。这对政府部门管理科技活动提出了新的要求。后来的一系列发展,使循证的政策(evidence based policy)制定和实施所有的政府层面成为流行。

2.科学性

美国科技政策科学明确地提出推进科技政策成为一门“科学”,在《科技政策科学:联邦路线图》和《科技与创新政策科学:计划书》,都强调推进“科技政策的科学基础”。

美国科技政策科学的选择“科学”一词,而不是通常的“研究”或对应的学科(如技术经济学、科学社会学)具有重要的意义。不论是指为创立一门新的科学设立目标,还是描述新资助计划的内容,“科学”一词超越了传统的不同学科的含义,引入新的认识论和方法论意义[34]。(https://www.xing528.com)

科技政策的科学性主要表现在两个方面:

第一,精确的定量化。早在1965年,科学计量学的创始人普赖斯就提出,需要建立科技政策的科学基础,“形成精确的量化理论”。他强调:“我们需要研究这样的事情:人力增长的统计学、纯粹研究和应用研究的经济学、研究的地理分布、交流往来的惯例、荣誉机制、历史先例、科学的交流难题等。我们需要专门的知识,作为政策、政府和市民所要求的基础。没有这样的知识,我们就会成为事后诸葛亮,设想不可能的目标或采用不充分的手段,白白浪费资源。[35]”几十年来,科学计量学取得很大发展,但是在科学决策方面,定量的支撑仍然是不够的。“缺乏科学的工具和数据支持我们相信公共资助的R&D或者帮助决策者衡量将来的投资。我们只能依据历史上的例子或有条件的研究,常常用来论证而不是描述、分析联邦政府投资的科学。[36]“循证的科技政策常常需要定量的措施衡量,挑战传统上依靠专家判断的地方。

SciSIP定位于科学政策的模型、工具和方法,对于推进科技政策研究具有重要的意义。在科学史上,科学测量方法的改进可以带来科学上巨大的突破,例如,物理学科学中光学的发展,离不开光学仪器和测量方面的创新和改进;同样,改进和建立新的测量方法是促进科学技术政策向科学化发展的重要途径。

第二,科学意味着在这门新科学的内容的各部分形成协同发展,正像一门科学在理论、实验和仪器方面形成协调发展,科学政策科学力图在理论框架、模型和数据等方面形成协同发展,相互促进[34]。

3.共同体建设

共同体是拥有共同属性或由共同事业联系起来的社会群体。科学社会学研究表明,科学的进展要靠科学共同体——拥有相同或相似研究问题和研究方法的科学家之间的互动来保证。

科技政策是一个多学科交叉的研究领域,它包含十分广泛的议题,不同的学科从不同的视角对相关的问题做了研究。早在1980年,科学社会学家戴安娜·克兰(Diana Crane)就在撰写的评论科技政策研究状况的文章中指出,科技政策研究是一个不同的研究专业群体“诸侯割据”的领域,对于一个研究题目,很难把不同专业的研究汇成一个整体,或者把不同专业的理论和方法整合成一个更为广阔的框架[37]。其他一些学者。布雷斯·史密斯(Bruce L.R.Smith)在谈到美国科技政策也发表过类似的见解[38]。时过二三十年,这种情况并没有发生根本性变化,正如Daniel Sarewitz指出的,在科技政策领域工作的研究人员共同体很小,很分散。事实上,并不能真正确定为一个单独的共同体,而是其他独立的群体:创新经济学,科学与公共政策,科学与技术研究[39]。而且,科技政策研究存在碎片化现象,各学科不仅相互不了解,甚至提出相互矛盾的政策建议,使政策形成共识相当困难。这个领域能力需要更好地整合[19]。

正如马伯格指出:没有一项单独的研究或单个组织能够产生合理化实施政策的影响。需要建立共同体。[33]发展科技政策科学,需要建设科技政策共同体,目标不是建造一个宏大的统一的科技与创新政策的理论,也不打算建立一个比其他学科高的霸权学科,而是促进不同研究途径而来的研究结果的相容和集聚,在一个共同体内寻求对科学和创新政策前景和范式更高程度的理解,建造更为多学科交叉的发展路径。共同体的实践首要是搭建一个开放的平台,促进新理论、模型、方法和数据的扩散、交流、批评与应用,为其他学科研究人员可以接近和利用理论、方法和数据库提供便利,丰富所有研究人员的研究资本[19]。

美国科技政策科学明确把科技政策实践共同体建设作为一个目标,具有重要的意义,这不仅是整合从事科技政策研究不同学科的研究能力,而且也是有意识地建设这个共同体与联邦政府实践者的桥梁。这与以前研究计划总是集中在为主要研究者提供资金具有明显的不同。[5]

(二)美国科技政策科学发展的模式

美国科技政策科学的发展是由政府需求促动的,因此其发展面临的一项主要挑战就是它是否能够满足决策者的需要。

回想马伯格提出的问题,即科学资源分配问题,是科技政策的一个持久问题,复杂难解。多年来,学术界对科学资源分配问题的研究,得出结论更多的是经验法则,很少是科学指导原则。还没有一个理论,能够预测不同学科之间如何相互影响,如何按不同的学科分配国家资源。构造这样一个理论即使不是不可能的,但也是非常困难的。解决这样一个问题很难说不是面向一个艰难的问题耗费精力。

我们看到,马伯格自己提出解决这个问题的方案就是发展科技政策科学,他提出了发展的理念和原则,把解决这个问题的方法和路径交给了科技政策界。科技政策界依靠集体选择,提出了科学资助的任务、重点和方向(《科技和创新政策:计划书》),并绘制出长远的发展路线图,提出了10个科学问题,把科技政策科学的范围定义为涵盖从基础和应用研究,还包括技术发展、证明和部署各个部分。这样,科技政策科学就以一种新的科学形态发展:(1)以科学资源分配这个核心问题,以相关的科学问题为指导,面向建构更有可能的中层理论;(2)发展分为短期和中长期。短期的效应会改进机构现有机构对科学技术创新的管理,长期的效益是改进的理论、模式和数据;(3)即使近期不能很容易地回答这些科学问题,也能产生很多溢出的政策利益,如高水平的政策分析,对现有计划的评估、高质量和数据等。

科技决策者提出的紧迫的政策问题,并不一定通过新的研究就能很容易或很快地解决。正如AAAS资深科技政策专家Albert H.Teich指出的,科技政策研究存在着不可预测性,正像物理学、化学和生命科学的基础研究,决策者必须考虑这个事实,有些研究可能产生不可预料的效果,有些是充当长期的需求而不是短期的需要。重要的是确保科技政策科学的发展在保证短期和长期政策利益需求的平衡。从长远看,必定影响科学技术决策[5]。

马伯格后来写道,如果科技政科学自身能够成功建立为一个确定的领域,成功被认可为学术题目领域,就可能产生出对于政策改进有重要意义的三个资源:(1)普遍的高质量的数据资源,解释性框架;(2)受科技政策方法与议题培训的一支队伍;(3)包括所有科技政策利益相关者的高质量的交流与讨论网络[33]。

美国的科技政策科学实施只有几年,评估其实施效果为时过早,但它的意义已经充分显示出来。

中国正进入建设创新型国家的关键时期。2012年7月6-7日,全国科技创新大会对深化科技体制改革、建设国家创新体系做出重大部署。11月,党的十八大提出实施创新驱动发展战略,指出未来经济社会和发展要更加依靠科技和创新,把全社会的智慧和力量凝聚在创新发展上来。为此,需要加强科技政策决策和实施的科学化,发挥科技政策的指导性和协调性作用,这为加强科技政策的研究提出了客观的需要。

美国科技政策科学的发展在如下几个方面对于中国来说有借鉴意义:第一,从国家政策需求为导向发展科技政策研究;第二,制定规划,从长远发展指导国家科技政策研究,整合和建设国家科技政策研究队伍;第三,加强科技政策研究者与政策制定者的交流与合作;第四,加强科技政策的科学基础和平台建设。

从政策需求看,中国的科技投入大幅增长,从1997到2009年,国家科技财政拨款基本上以每年20%的增幅增长,2006-2011年,国家财政科技拨款超过国家财政总支出的4%,2011年财政科技拨款达4902.6,占国家财政支出的4.49%[40]。科学技术不仅成为政府科技部门推动的工作,在国家发改委、工信部、环保部、农业部、气象局等政府部门和机构的工作中也占有相当的分量。政府各部门应该如何有效地管理这规模巨大科技的投资,如何评估这些投入的效益,各个部门、领域之间的科技活动如何协调等问题日益重要,这些问题需要科技政策的研究提供支撑。从政策研究供给来看,目前相关的研究机构有许多:国务院和政府部门直属的研究机构(如国务院发展研究中心、科技部中国科学技术战略研究院),各大学设在公共管理学院、政府管理学院、经济管理学院的研究机构以及科学与社会研究方面的机构等,中国科学院相关研究机构,以及各地方的相关研究机构,这些研究机构按从不同需求、从不同的学科角度开展科技政策研究。国家层面上的资助计划也有多个:科技部的软科学计划、国家自然科学基金、中国科协调研课题等,各自重点不同。概括地讲,中国科技政策研究已形成一支比较大的力量,为国家的科技政策制定与实施做了自己的贡献;但是,也存在研究力量分散、研究工作重复的现象,彼此相互交流少,难成合力,难以很好地满足国家科技进一步发展的需要。

中国科技政策研究迫切需要从长期发展规划,发展中国自己的科技政策科学,整合和发展国家科技政策研究力量,为国家科技政策决策的科学化提供支撑。为此建议:

1.以国家科技政策需求为导向,研究和制定中国科技政策研究的长远规划和路线图;

2.在国家层面上(如在国家自然科学基金委),设立科技政策研究的专项计划,鼓励多学科交叉研究,整合和提高中国科技政策研究的整体力量;

3.发展和完善科技决策者与研究者的交流机制和网络;

4.在高等教育中,提高科技政策的学科地位,加强科技政策教育。

5.加强科技政策数据平台建设。

参考文献:

[1]Marburger,John.Speech to AAAS Forum on Science and Technology Policy[EB].

http://www.scienceofsciencepolicy.net/media/p/59.aspx.

[2]NSTC&OSTP.The Science of Science Policy:A Federal Research Roadmap [R ] .Wangington: The White House,2008.

[3]Fealing J K H,Lane I,et al.The Science of Science Policy:A Handbook[R] .Stanford,CA:Stanford University Press,2011.

[4]The White House.M-09-27 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies[EB].August 4,2009.http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/

assets/memoranda_fy2009/m09-27.

[5]Written Testimony Before the Committee on Science and Technology Subcommittee on Research and Science Education by Albert H.Teich,Ph.D.Director,Science and Policy Programs American Association for the Advancement of Science [EB].September 23,2010.http://gop.science.house.gov/ Media/hearings/research10/sept23/Teich.

[6]Statement of Dr.Julia I.Lane Program Director,Science of Science and Innovation Policy National Science Foundation to the Committee on Science and Technology Subcommittee on Research and Science Education United States House of Representatives on The Science of Science and Innovation Policy[R].September23,2010.http://www.nsf.gov/about/congress/ 111/jil_policyscience_092310.jsp.

[7]刘海波.日本科技政策学的实践与启示.中国科学报[N].2003-05-06.

[8]James Wilsdon,Time for a'Science of Science Policy [EB] .03/02/2012.http://sciencecampaign.org.uk/? p

=8886.

[9]Pielke,Roger Jr.First Reflections from a Workshop on Science Policy Research and Science Policy Decisions[J].Bridges.vol.22,July 2009.

[10]肖小溪,杨国梁,李晓轩.美国科技政策方法学(SoSP)及其对我国的启示[J].科学学研究,2011,29(7): 961-964.

[11]程如烟.美国发展科学政策学的举措及对我国的启示[J].全球科技经济瞭望,2012,27(3):36-41.

[12]李晓轩,杨国梁,肖小溪.科技政策学(SoSP):科技政策研究的新阶段[J].中国科学院院刊,2012,27(5): 538-544.

[13]周华东,王海燕,赫君超.推进科学政策的决策科学化——解读美国科学政策学建设工作[J].科学学研究,2012,30(11):1601-1606.

[14]杨国梁,肖小溪,李晓轩.美国STARMETRICS项目及其对我国科技评价的启示[J].科学学与科学技术管理,2011,32(12):12-17.

[15]Marburger,John.Wanted:Better Benchmarks[J].Science,308:1087.2005.

[16]Global Science Forum.Summary of the workshop of Science of Science Policy:Development our understanding of Public investment in Science[R].OECD.12 July 2006,Helsinki.

[17]Social,Behavioral and Economic Sciences.Science of Science and Innovation Policy:A Prospectus[EB].September 2006.http://www.nsf.gov/sbe/scisip/scisip_prospec.pdf.

[18]SciSIP Awards[EB].http://scienceof sciencepolicy.net/awards.

[19]Teich A H,Irwin Feller.Toward a Community of Practice:Report on the AAAS-NSF SciSIP Grantees Workshop [R].March 24-25,2009.AAAS.

[20]Teich A H,Irwin Felle.Building a Community of Practice II:Report on the Second AAAS-NSF SciSIP Workshop[R].October 19,2010 AAAS.

[21]Science of Science and Innovation Policy Principal Investigators'Workshop[EB].http://sites.nationalacademies.org/ DBASSE/CNSTAT/CurrentProjects/DBASSE_072054.

[22]Lane J,Bertuzzi S.The STAR METRICS Project:Current and Future Uses for S&E Workforce Data[EB].http:// www.nsf.gov/sbe/sosp/workforce/lane.

[23] STAR METRICS:Research Institution ParticipationGuide[EB].2010.https://www.starmetrics.nih.gov/static-1-1-5/Content/Downloads/STAR-METRICS -Participation -Guide.

[24]Stefano Bertuzzi,Measuring the Effects of Research on Innovation,Competitiveness and Science[R].First VIVO Annual Conference,August 13,2010.http://www.vivoweb.org/ files/StarMetrics.

[25]Nelson,R.R..The Simple Economics of Basic Scientific Research[J].Journal of Political Economy,1956:297-306.

[26]Arrow K J.Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention[A].In The Rate and Direction of Inventive Activity[C].National Bureau of Economic Research,Princeton University Press,Princeton,NJ.1962,609-624.

[27]Solow,Robert M.Technical Change and the Aggregate Production Function[J].The Review of Economics and Statistics,39:312-320,1957.

[28]Abramovitz,M.Resource and Output Trends in the United States Since 1870[J].American Economic Review,46:5-23,1956.

[29]Griliches,Z.Research Costs and Social Returns:Hybrid Corn and Related Innovations[J].Journal of Political Economy,66:419-431,1958.

[30]Mansfield,E.Technical Change and the Rate of Imitation [J].Econometrica,29:741-766.

[31]Cozzens,Susan E.Science and Innovation Policy Studies in the United States:Past and Present,Working Paper[EB].2010.http://www.spp.gatech.edu/aboutus/workingpapers/ science-and-innovati.

[32]Feller,Irwin.The Science of Science Policy Considered Historically and Prospectively.in The State of Science Policy:A Festschrift on the occasion of the retirement of Albert H.Teich [ EB]. http://www.aaas. org/spp/AHTfestschrift/ index.shtml.

[33]Marburger,J.H.,III.Why policy implementation needs a science of science policy[A].In Fealing,J.K.H.and J.I.Lane,K.H.F.John Marburger III,&S.S.Shipp(Eds.),The science of science policy:A handbook[C].Stanford,CA: Stanford University Press,9-22.

[34]Feller,Irwin.Science of Science and Innovation Policy: The Emerging Community of Practice[A].In Fealing,J .K.H.and J.I.Lane,K.H.F.John Marburger III,&S.S.Shipp(Eds.),The science of science policy:A handbook [C].Stanford,CA:Stanford University Press,131-156.

[35]Price,Derek J.De Solla.The Scientific Foundations of Science Policy[J].Nature.1965.April 17,233-237.

[36]Largent M,Lane J I.A Star Metrics and the Science of Science Policy[J].Review of Policy Research.Vol.29,Issue 3,431-438,May 2012.

[37]Crane,D.Science Policy Studies[A].In A Guide to The Culture of Science,Technology,and Medicine[C].Ed.Durbin,P.Collier Macmillan Publishers.

[38]Smith,B.American Science Policy Since World War II [M].The Brookings Institution,Washington,D.C.1990.

[39]Testimony before the U.S.House of Representatives Committee on Science and Technology Subcommittee on Research and Science Education by Daniel Sarewitz[EB].September 23,2010.www.cspo.org/php/getfile.php?file= 330&section=news.

[40]科学技术部.中国科技统计数据[R].2012.www.sts.org.cn/sjkl/kjtjdt/data2012/科 技 统计数据2012.

(本文责编:海 洋)

中图分类号:F752

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2013)10-0168-14

A Study on the Development of Science of Science Policy in U.S and Its Inspiration for China

FAN Chun-liang,MA Xiao-liang

(Institute of Policy and Management,CAS 100190 Beijing

Abstract:Science of Science Policy(SoSP)has been emerging and developing in U.S.during recent years and has impacted on other countries in the world,representing a new trend of scientization of science policy-making under background of modern S&T and social development.Its idea and practice may provide good experiences for China.The paper traces the emerging and development of idea and implement of SoSP in U.S.,analysis the characteristics and mode of development of SoSP and ends with some suggestions for development of Science of Science Policy in China.

Key words:science policy;science of science policy,scientization of science policy-making science of science policy in china,community of science policy

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。