一、来自传统媒体的灵感

当人们为了解新现象而感到失落时,他们往往从已知的事物中去寻找答案……因此,19世纪北美的印第安人将铁路看做“铁马(iron horse)”; 20世纪中叶的美国人将计算机理解为“巨大的机械大脑(giant mechanical brain)”。

——克里斯·克洛福德(《互动叙事》)

为了说明用户参与是如何使得后线性叙事在数字作品中成立的,我们将尝试从电影这种传统媒介中来寻找答案。这个灵感来自曼诺维奇在其《新媒体语言》中对实验影片《带摄影机的人》的分析。曼诺维奇在《新媒体语言》中借用1929年吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)的先锋电影《带摄影机的人》作为全书的开头,并不惜花大篇幅进行分析,试图以其作为引领读者进入数字媒体世界的指向标。他认为这部经典电影作品清晰地将新旧媒体的传承延续关系展现了出来,也为数字媒体理论奠定了坚实的基础。[5]但是曼诺维奇对这一影片的关注点多半集中在“数据库(database)”部分,他甚至将维尔托夫称为20世纪的“数据库电影人(database filmmaker)”。他强调电影中多次出现的剪辑室就是数据库的最好代表,储物架上的大量拍摄素材被分门别类地保管起来,在标签上清楚标明了拍摄的内容,如“工厂机械”、“俱乐部”、“城市活动”、“魔术师”等,都是影片中的具体内容。曼诺维奇将其称作记录素材的“数据库”,而剪辑师就是这些资料的管理者和结构者。再加上影片中导演大量运用的特技效果,更使得整部影片本身就像是一个电影素材和技巧的数据库,而这一特点正好展示出了数字媒体的特质。这样的观察在数字媒体研究领域无疑是有其独到之处的,然而我们认为《带摄影机的人》能给数字媒体研究提供的启示还远远不止这些。

数字媒体在兴起和发展的过程中一直贪婪地从与它具备相似之处的前辈那里汲取养分,例如电影、文学。人们在传统媒体领域的理论研究和创作实践也早已蕴含了许多新媒体的影子,[6]即使是本书要强调的参与性(participation function),这个经常被数字媒体理论家,尤其是游戏研究者提起的数字媒体特点,我们也完全可以从传统媒介中找到它的踪迹。《带摄影机的人》就是这些踪迹的最好提供者。

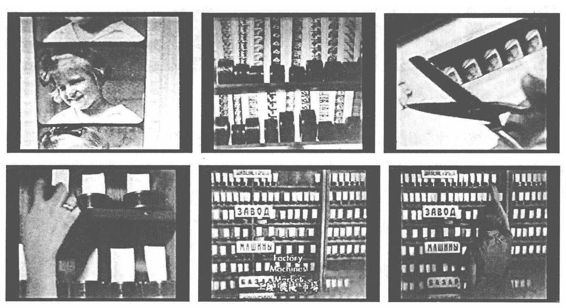

图6.1 许多胶片被像数据库一样储存

(一)数据库空间

影片中,维尔托夫用当时看来最前卫的剪辑特技和复杂的电影蒙太奇语言为观众呈现了莫斯科(实际上,影片的拍摄是在前苏联的多个城市中完成的)从日出到日落的完整一天,并将城市中人们诸如起床、工作、结婚、离婚和生老病死等各种活动浓缩在这一天当中。如图6. 1所示,这些活动被拍摄后成为一格格的胶片,被影片中出现的剪辑师(维尔托夫的妻子)贴上标签,分门别类地装到储物架上。如图6.2所示,这些社会活动内容就像是一个个数据被影片制作者储存到自己的数据库中,但是导演并不满足于简单地记录20年代末苏联的社会状况和人们的生活状态,这只不过是影片其中的一个故事而已。

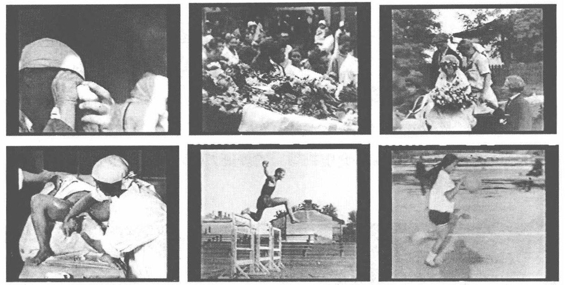

图6.2 被作为数据储存起来的不同的生存活动

(二)拟人化的摄影机

维尔托夫不仅仅满足于记录现实生活,这部形式活泼的纪录电影除了以“数据库故事”的方式描述了一天的城市生活外,导演亦和观众玩了一个小把戏,他将“摄影机”这个元素放到了影片内容中,完成了故事里的另一个故事,维尔托夫称其为“剧中剧(metafilm)”。它讲述了一个手持摄影机的人四处游走在城市的每个角落记录人们生活的故事,而影片镜头则紧跟在这个“持摄影机的人”身后,拍摄他拍摄其他景物和人物。作为参与叙事的一个角色,我们在片中看到他扛着摄影机四处拍摄,看到他将完成的片子带到影院,也看到观众走进影院,带着或喜或悲的表情观看他们(摄影师及摄影机)的表演。抛开展现城市生活的内容,在摄影师和摄影机的故事这个叙事层次上,原本的幕后工作者和创作工具成了台前的演员,也就是故事的主人公。[7]如果我们移花接木,将片中片(meta-narrative)里的摄影机换做数字媒体作品里的终端用户,我们就会轻而易举地发现,这两者其实都是叙事发展的重要元素,他们是主人公,是带动叙事发展的重要环节,不同之处只是,摄影机在故事中仍旧是以摄影机的形状出现,而用户在电玩中则需要以“化身(avatar)”来再现。

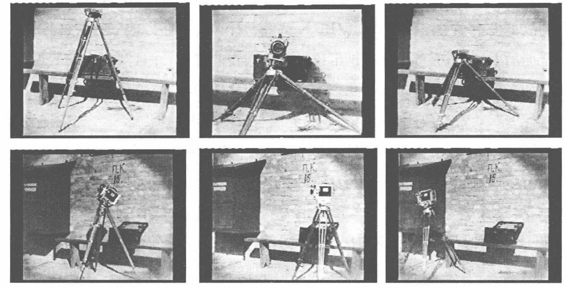

图6.3 通过动画制作,摄影机被拟人化,可以行走、鞠躬

影片中有一个片段是很有代表性的,摄影机将自己安装在三脚架上,拟人化地来回走动(如图6.3所示)。它穿梭在城市的四处,记录着那些令人眼花缭乱的城镇生活。它就像是一个探险者,在城市的空间中游走,作为一个叙述者,同时也是主人公,将一个完整的故事带给观众[8];如果它是电玩世界的玩家,那么它在历险的过程中就能亲身体会叙述的过程,为自己创造属于自己的故事。

(三)相同的摄影机,不同的叙述者(https://www.xing528.com)

在文学和电影等叙事文本中的“陈述行为主体”,或者说“声音或讲话者”,我们称之为叙述者或者叙述者代理。根据美国叙述学家杰拉尔德·普林斯(Gerald Prince)的定义,叙述者可以是“故事内(intradiegetic)”的,也可以是“故事外(extradiegetic)”的。当叙述者在叙述故事时,如果这个故事里的其中一个人物又向其他人物讲述了另一个故事,这时就出现了两个分属于不同叙述层次的叙述者。在这个故事之内又叙述起另一个故事的叙述者,热奈特称之为“故事内”的叙述者。至于负责叙述整个故事的叙述者,则被称为“故事外”的叙述者。有时,作为叙述者代理(narrator-agent),他(或她)会作为人物出现在他所讲的故事里,我们将其称为“同叙述(homodiegetic)”。有时,他(或她)又像是全知全能的上帝,不但可以自由进出任何一个人物的内心,并且知道人物的过去、现在和未来,也可以同时知道几个地方发生的事件,我们将这种叙述者称为“全知叙述者”,通常是叙述者以第三人称提及小说所有人物的“第三人称叙述者”。一般而言,一个叙事作品中往往可以有多种叙述者存在,他们以不同的身份出现:有时是以“我”的身份,作为叙述者而非作品中的人物;有时又成为故事中的人物;有时又突然转变成了全知的上帝。每一种身份所针对的叙述接受者(narratee)有时是同一个,有时又是不同的。然而,不论叙述者的身份如何转变,他(或她)的声音都是很强大的,他们能控制叙述的内容、节奏、速度和关键点。

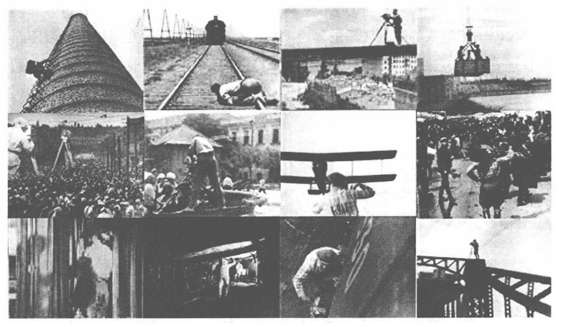

对于《带摄影机的人》来说,在剧中剧的叙事层次上,摄影机就是一个叙述者代理,它像剧中的一个重要角色一样对故事的发展产生着巨大影响。在情节发展中,对于那些它所拍摄的人和物来说,它是一个旁观者和记录者,引用普林斯的定义,我们叫它“叙述者的见证(narrator-witness)”。这种叙述者只知道当它存在时所能观察到的事物,换句话说,就是摄影机走到哪里就只能拍到哪里,它只应该拍到它所经历到的人和事。如图6. 4所示,摄影师来到铁轨上,所以他拍到火车;来到人群中,所以他拍到各种人物;来到高架桥的顶端,所以他拍到飞机的低空飞行;来到井矿,所以他拍到矿工的生活;他把摄影机架到移动的马车上,所以能够跟拍运动的物体。总之,摄影机作为这样一个叙述者,只有当它出现的时候,它在正常逻辑下能够看到和拍到的物体才应该被叙述出来。然而情况并非如此,同样是摄影机,它在下面的段落里却具备其他叙述者的身份。

图6.4 摄影机作为叙述者代理

如图6.5所示,在表现结婚和离婚登记的段落时,摄影机一开始出现在城市街道的上空,应该是类似房顶的一个位置。在它慢慢向右移动的过程中,画面出现一男一女站在柜台旁,似乎在请柜台内的一个工作人员帮他们办什么事情;接着画面再跳回到继续向右摇的摄影机,几秒之后又回到刚才的柜台,并用特写镜头向我们交代了工作人员手里拿的是“结婚登记表格”。紧接着,与之前同样位置的摄影机突然以很快的速度向左摇;然后出现和之前很相似的柜台,后面站了另一对男女;同样的手法,摄影机继续左摇几秒之后,画面回到室内,特写镜头交代他们手里的表格是“离婚登记表格”。此段落中摄影机始终没有出现在室内,安放在室外的它又是如何知道室内人们结婚和离婚的情景的呢?又比如,影片一开始交代了一个女人早晨起床的过程。一个主观镜头逼近窗口,让观众感觉像是摄影机在移动;接下来我们始终没有在屋内看见摄影机的身影,中间穿插的镜头中,摄影机只在郊外、公园等室外环境中出现;然而,观众却能看到一个女人很私密的穿衣、洗漱过程。那么,作为剧中人物的摄影机是如何知道这些的呢?再比如,片中有一段表现工人喝酒的段落,啤酒被一瓶瓶打开,桌上的空瓶也越来越多,人们围坐在一起尽情畅饮;突然,摄影机开始剧烈晃动,模拟人喝醉之后头晕的视觉效果。那么,作为旁观者的摄影机又是如何知道剧中其他人物喝醉之后的体验的呢?在这几个段落中,摄影机已经不再是叙述者代理,而是成为全知全能的上帝,就像一个隐形人般能够带着他的超人视点出现在任何地方,获取任何物体全景甚至特写镜头;或者带着他的智慧,洞察所有人的内心世界。

结婚登记的段落

离婚登记的段落

一个女人起床的段落

图6.5 摄影机作为全知叙述者的视点

(四)小结

更多时候,影片是以摄影师的游走来完成摄影机这一幕后工具对于影片内容的介入。米哈伊·考夫曼(Mikhail Kaufman)正是这一重要的人物,他是导演维尔托夫的弟弟,一个名副其实的摄影狂。他从不征求被摄对象的同意,经常躲在一个隐蔽的角落里,偷拍市场、工厂、学校、酒店和大街上的活动。就像我们在影片中看到的,摄影师米哈伊从早到晚扛着摄影机四处转悠,从所有可拍摄的角度,用尽所有可能的姿势进行拍摄。[9]在“生活”这个巨大的素材库面前,摄影师和导演无需刻意安排,就能发现无穷无尽的内容。摄影机成了时代的见证和生活的眼睛,也成为影片内容的记录者、结构者和传达者。与此同时,一个新的术语“电影眼睛(Kino-eye)”逐渐酝酿成型。1923年7月,维尔托夫在他著名的宣言《电影眼睛人:一场革命》 (Kinoks :A Revolution)中用和他弟弟运用摄影机的方式一样富于激情的笔调写道:“我是电影眼睛,我是机械眼睛。我是一部机器,向你显示只有我才能看见的世界。”[10]他的这句话在当时可能只是本雅明所说的现代科技带来的“光学无意识(optical unconscious)”在进步的社会体制中的积极翻版。它寻求记录现实,在社会向未来发展变迁的进程中发挥干预性和建设性的作用。但笔者更愿意在这里为它带来与当今时代发展更加同步的新解释:“我是媒体艺术的观赏者,我是机器的使用者,我是一个有主观感受的个体。我进入虚拟世界,在你为我提供的无限资料中成为主角,任意挑选拼贴,向你显示只有我才能看见的世界,向你讲述只有我能讲出的故事。”

只要稍稍做一下转换,这就会与计算机游戏非常相像:我们可以试着将片中的场景(十字路口、美容沙龙、工厂、海滩等等)和人物活动(洗衣服、工厂劳动、结婚、离婚、出殡等等)看做是数字环境里的一个数据库。玩家使用软件成为游戏中的化身,在数据库中游历、检索相关的场景和人类活动,再利用手中的游戏手柄与它们产生互动。故事就在玩家操控游戏的过程中由化身表现出来。在游戏的世界里,玩家切换视角的操作恰好契合了米哈伊在影片中的游走;而玩家在游戏空间选择扮演的角色,选择经历什么、不经历什么的时候,又极像电影中维尔托夫的妻子——剪辑师斯维洛娃,她用手里的剪刀、胶布完成对生活的拼贴,而玩家的工具是计算机键盘和鼠标。

摄影机就是游戏的玩家,是超文本小说的阅读者,是带有游历、角色扮演和结构功能(explorative,role-playing and configurative functions)的数字媒体终端用户。摄影机在影片内容中的沉浸也就是数字媒体环境里的观者参与。就像《带摄影机的人》所表现出来的一样,用户的参与并不会模糊和打乱作品的叙事,通过成为作品中的主人公和叙述者他们在某种程度上将它变成了一种新的叙事方式。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。