三、揭露罗拉(Lola)与劳拉(Lara)的秘密

正如证据所显示的那样,20世纪最流行的艺术形式或许是电影,但是电影这一地位却始终被新媒体挑战着。

——杰伊·大卫·博尔特、理查德·古鲁森(《正名:透析新媒体》)

麦克卢汉建议每一种媒介形态都需要配合对媒介内容的不同安排和创作,只有这样才能在媒介对文化的塑造中创造出新的、积极的意识形态;他认为适切的内容要用在适切的媒体上,冷与冷配合,热与热互搭,才能发挥最大的效果。我们挑选了两个媒介差异性极大的个案——电影和数字游戏,它们分别位于冷热曲线的不同位置,对人类各个感官的延伸比例不尽相同,因此,它们各自所适用的叙事内容也必定是不同的,一旦发生混用,其新颖的混搭模式或许会被认为是对流行文化的再创作而赢得一定的掌声,但对于电影和计算机游戏各自的产业发展却绝对不是长久之计。我们将以汤姆·提克威(Tom Tykwer)1999年的电影《快跑,罗拉》为例,分析其在数字媒体文化流行趋势下,将电影叙事游戏化之后的叙事经验;观察以规则和游戏逻辑为基础的数字叙事是如何在电影这一传统媒介中代替以因果关系为核心的叙事方式的。然后,我们还会将这种对数字与传统叙事模式的混搭与计算机游戏《古墓丽影》系列进行对比,最终得出结论:电影与互动叙事的混搭违背了电影的媒介特性,并不能为电影的发展带来光明。

(一)电影中的数字化叙事

20世纪最流行的艺术形式当属电影,但是电影的这一地位却不断受到数字媒体的挑战。[19]人们使用数字录影设备进行摄影、使用非线编辑软件完成剪辑、用三维动画创作真人无法扮演的科幻角色、使用数字后期效果和计算机图形创造真实拍摄难以达到的场景效果,除此之外,创作者们还运用数字时代的文化特色来包装传统电影,例如,运用数字叙事模式在电影中标新立异等。的确,随着信息技术的突飞猛进,电影经典叙事一次次遭遇着技术文化的挑战和重塑。尤其是在数字技术迅猛发展的今天,超文本、超媒体、电脑互动游戏、虚拟现实(virtual reality)……这些新媒介的叙事模式不断在重新定义着创作者与观众的关系,主动参与、互动交流使得观众成为创作者的搭档与合作人,他们十分乐意看到自己能够在崭新的平台中成为时空的重构者。很多电影人开始尝试在影片中吸纳数字媒体的叙事方式,从1998年的电影《滑动门》、《极地恋人》(Lovers of the Arctic Circle)开始,可选择性情节和重复叙事就已开始出现,除了在思想内涵上表达对生命更深层次的思考之外,也让我们看到了不一样的叙事方式;1999年的《快跑,罗拉》更是将这种重复性的游戏叙事策略发挥得淋漓尽致;这之后,很多国产影片中也开始出现错乱的时空叙述,如《苏州河》(2000)、《周渔的火车》(2002)和《英雄》(2002)。这些电影打破了常规的叙事手法,丢弃了很多用来表述故事情节、符合事情发展逻辑的传统线性叙述。时间和空间似乎不再是支撑其叙事的重要因素,而成为影片人物和幕后创作者情绪以及思想状态的外在表现形式。然而,这种借鉴是否真的是电影叙事模式继续发展和推陈出新的正道,却是有待商榷的。

导演汤姆·提克威在《快跑,罗拉》中用游戏的外壳和叙事方式重新包装了故事情节,将观众置于重复、重复、再重复的游戏风格当中。1998年,此片在德国一经上映,便引起了世界影坛的轰动。在获取高额票房的同时,该片还被多位影评家,例如珍妮特·马斯林(Janet Maslin)和彼得·崔弗斯(Peter Travers),以及鼓吹数字媒体可选择性、重复性叙事的研究者,称为20世纪最成功的电影之一。

影片的故事开始于一个俗套的游戏式假设:女主人公罗拉(Lola)在上午11点40分接到一个电话,是她做黑社会跟班的男友马尼打来的。他告诉罗拉自己没能完成任务,在地铁里被一个流浪汉偷去了毒品交易得来的一袋钱,共计10万马克。现在老板正在赶来取这些钱,而马尼必须在正午12点老板到来之前将钱补回去,否则将会性命难保。罗拉让马尼在他打电话的电话亭等自己,她将在12点以前凑足10万马克并赶到那里。于是,罗拉在影片的一开始就承担了一个游戏任务:在规定时间20分钟内拯救男友。放下电话之后,罗拉脑海中闪过几种能够完成任务的渠道,并在接下来的影片过程中尝试了三次拯救,相同的故事也就在75分钟的电影放映时间里被重复讲述三遍:第一次罗拉死了,第二次马尼死了,第三次罗拉总结了前两次尝试中的经验,最终以正当渠道获得10万马克,及时拯救了马尼。

罗拉最先想到去找自己做银行家的爸爸拿钱,她全力向银行奔跑,生怕不能在规定时限内完成任务。路上她遇到不同的人、遭遇不同的事件,而她对这些事件反应的不同会直接导致故事结局的不同。这很像一些经典电影中体现小抉择改变大命运的电影主题,提克威以重复呈现三种选择过程的极致化方式来展现此主题,获得了极大的成功,影片既叫好又叫座。但此片与一般经典影片以一个完整的绝妙故事取胜不同,它吸引观众的法宝是另一种媒介作品在电影中展现的别样魅力,这种媒介就是——计算机游戏。影片故事情节的设置像极了数字游戏的玩法,玩家一个错误的选择可能就会导致闯关失败,而不得不重新开始游戏。正如研究者马吉特·格瑞(Margit Grieb)所言,提克威运用游戏作为“形式模板”来结构全片,使其成为形式感的盛宴,故事内容反倒显得没那么重要了。[20]

罗拉及其男友在剧中都是不死的主人公,他们在任务失败后都有机会复活并重新尝试完成任务,因为他们实际存在的空间并不是电影世界,而是游戏世界。影片中有大量证据向我们显示,《快跑,罗拉》从头到尾都在效法游戏。影片开头引用了一段铭文:“游戏结束后就是游戏开始前(After the game is before the game)”意思是说,游戏的结束只是玩家的一个暂停动作,在这个暂停的时间段里,他们在准备重新开始下一次游戏。所以,影片从一开始就在提醒观众:你在看的不是电影而是游戏。这段铭文出自德国著名的足球教练塞普(Sepp Herberge),在引语之后导演巧妙地以足球比赛(football game)中开球的方式开始了全片。剧中,银行保安人员(一个次要角色)拿着足球对观众说:“球是圆的。游戏只有90分钟,这就是事实,其余的一切都无关紧要。”然后他将球踢向高空并大声宣布:“我们开始吧!”这意味着游戏自此开始了。

图5.2 电影开场,亦是罗拉游戏的开始

电影中,提克威借用了大量计算机游戏中的规则、传统和元素,他将游戏的概念套用在电影的叙事结构中,这的确是一种新颖的做法。但是,他忽略了一点,虽然英文中计算机游戏和足球比赛都是“game,可实际上它们的规则和玩法却是截然不同的。数字游戏和足球一样都需要规则和惯例的约束,但是计算机游戏却不像足球比赛一样需要看台上的观众。也就是说,《快跑,罗拉》这部电影将观众看做足球比赛中看台上的观众,他们在游戏过程中能做的事情就是观赏游戏,而无法像一个积极主动的参与者那样奔跑在足球赛场上。

我们提炼出了影片中一些类游戏风格的叙事手法,它们包括:

●观众以第三人称和主观视点跟随主要人物运动;

●时间、情节、动作、场景的多次重复(重复叙述同一个故事);

●在类游戏关卡出现时,罗拉不同的动作或选择会令故事产生多种不同结局;

●类似游戏的规则与奖惩制度。

第三人称视点的自由运用

过肩视点的运用

图5.3 观众随着罗拉的运动而采取的视点

首先,《快跑,罗拉》在摄影风格上很像《古墓丽影》系列这样的三维冒险游戏。这样的游戏往往会设置一个令人炫目的主角来吸引玩家瞩目,电影中的罗拉正是以浮华的红发、高音调的声线和持续奔跑的姿态成为提克威创作的游戏主角。作为主人公,她被分配的终极任务就是在20分钟内筹足10万马克,拯救马尼的生命。在她试图完成任务的整个过程中有大量奔跑、跳跃等动作场面,摄影机始终在第三人称视点和过肩的第一人称视点之间交替。如图5. 3所示,在几乎所有的外景中,主人公都是以运动状态出现在银幕的前景中。 自由运动的摄影机带领观众始终跟随罗拉的步伐前进到下一个场景中,这时,第三人称视点被广泛使用来推进剧情发展。但是,当主人公进入室内,和其他人物产生联系时,画面就会转为过肩的第一人称视点来呈现人物之间的交流。这就很像第三人称冒险游戏的做法,玩家通过计算机显示屏,在一个实时的三维场景中跟随主人公的运动。在《古墓丽影》中,主人公劳拉(Lara)同样以持续的动作状态出现在冒险活动当中,玩家通过手中的操控板可以不断地改变摄影机的观看角度,从头顶、背后、正前方等位置来观察劳拉的运动,以及她与周围环境之间的位置关系。而当劳拉与敌人开火交战的时候,游戏就一定会呈现劳拉的过肩镜头,让玩家以第一人称的视点来面对敌人,这种视点甚至被专门称作“古墓丽影视点(Tomb Raider perspective)”。

第二,游戏是用来玩的,当它被销售出去之后,开发商当然不希望他们的游戏被玩家玩过一次就搁置起来。因此,在策划和开发之初,设计者就要在游戏情节中设置很多需要玩家去突破的难关,当玩家在某一个关口被虚拟对手打败后就必须重新来过。这也是游戏能够吸引众多玩家的原因所在。一个个难关就是一次次挑战,完成任务达到目标显然没有那么容易,当然,也没有那么困难。因为在游戏的世界里,失败了还可以重来,你只要重新打开游戏软件,汲取上一次失败的经验教训,一遍遍玩下去,就总有成功的一天。就像《猫和老鼠》里的汤姆和杰瑞,游戏人物永远不会真的死亡,他们在时间的循环往复和玩家的不厌其烦中永生。因此,玩游戏的过程就是由一遍遍重复的故事情节、人物动作和场景设置组成的。导演提克威为了使他的电影更像游戏,给了罗拉第二次甚至第三次尝试的机会。就像游戏玩家第一次玩《古墓丽影》时把劳拉“玩”死了一样,电影主人公也在前两次的尝试中死去,然后又奇迹般地复活,画面回复到电影开头段落,罗拉重新出发,游戏重新开始。

而这种情节的循环和重复是叙事电影在之前一百多年的发展过程中始终要避免的,直到今天,多数电影都仍然遵从着经典叙事模式:将一系列事件安排在一个线性的发展过程中,每一个序列的结尾都是下一事件的因,而果则在下个场景出现,一环扣一环,结构紧密,观众亦非常容易理解。《快跑,罗拉》试图颠覆传统,将重复作为电影的主要逻辑呈现在普通电影观众而不是游戏玩家的面前。故事情节设定罗拉只有20分钟的时间去拯救马尼,提克威就真的用了20分钟去呈现每一个重复的段落,除去交代故事背景用了20分钟之外,影片剩下的60分钟被分成三个部分,让罗拉三次重走相同的场景,在此过程中三次碰到相同的人,在不断学习技巧和改变选择之后,她最终成功完成了游戏,故事以大团圆结局。

事实上,这种“假设式(what if)”[21]的故事和重复性的叙事结构是来源于也更适合于数字娱乐形式的。超文本故事、互联网、计算机游戏等都是此种叙事模式的最好代表。与网站上的超链接功能一样,提克威的电影也给我们呈现了选择的多样性。在每一个类游戏的关卡上,罗拉走得快一点或者慢一点,是否和某个人物对话,都会导致不同结局。因此,《快跑,罗拉》可以说是数字媒体叙事风格在传统媒介中的重现,是互联网深层结构的寓言。提克威曾经在一次访问中提到:“人们说我电影中的时空连续性是精神错乱的,那又怎样呢?我们拍的是电影!”[22]现导演对自己的创作非常自信,并且认为对电影来说,任何形式的尝试和挑战都是合理的。但值得注意的是,《快跑,罗拉》中对时空的歪曲是我们在数字媒体中常见的创作手法。比如游戏就允许原本所在的空间和时间突然中断,玩家不得不重新开始游戏,再一次经历刚刚已经经历过的时空。

第三,在游戏世界中,玩家是能够影响故事结局的最重要因素。很少有玩家能够第一次上场就过关斩将直捣黄龙,他们必须通过一次又一次地重新开始、尝试新的秘籍策略,总结原来的失败经验,使自己在曲折回转之间推动故事情节的发展,并尝试在这一次得到更好的结局。在《快跑,罗拉》中,女主人公探险的路途上遍布各种各样的关口,而罗拉的每一个不同选择都会直接影响最终结局。罗拉就像一个热衷游戏的玩家,重复三遍玩着同一个游戏,目的只为了最终赢得游戏——拯救马尼。在罗拉拯救马尼的三个版本中,两位主人公有三种不同的命运,这是由罗拉在碰到各种人和事时所做的不同反应决定的。例如,救护车是罗拉需要经历的一道关口。如图5. 4所示,罗拉从父亲那里用抢劫的方式得到钱之后,遇到了一辆救护车。她与其并排跑在一起,并与司机攀谈,希望能够搭便车,司机因转头面对和他说话的罗拉而疏忽了道路状况,以至于救护车与前方正在搬运的障碍物相撞并停车。这个攀谈的动作改变了救护车的开行速度,使得在这个版本的结尾处救护车正好在罗拉和马尼相遇的街口撞死了马尼。而在第三次的游戏中罗拉汲取这个教训,再遇到救护车时她没有再请求搭便车,而是直接从它身边跑过,救护车躲过了障碍物,罗拉也提前找到了马尼,两人的命运从此改变。

图5.4 罗拉(玩家)可以影响电影(游戏)的结局

第四,游戏有一套明晰的游戏规则,玩家如果在游戏过程中很好地掌握和遵循了这种规则,就能得到分数或者点数奖励,有时通过积累这些点数,玩家可以延长游戏主角的寿命或增加其功力,来帮助完成后续任务;相反的,如果玩家没有遵循游戏规则,就会失分,甚至会以丧失主角性命为代价。《快跑,罗拉》中有着与此非常相似的奖惩制度和游戏规则,在电影一开始罗拉与马尼的通话中我们就已经得知,10万马克和马尼的性命就是这个游戏中的奖励物。作为玩家,罗拉如果遵守规则就能获此奖励,反之则可能人财两空。正如我们从电影中看到的,这个游戏的规则是:罗拉必须以合法渠道获取金钱,遵从正确的道德规范并以善良和尊重对待身边的每一个人。例如,片中出现的修女正是神圣道德和正确行为规范的代表,这一点我们可以从导演对一个个细节的处理上看出来。罗拉在前两次最终失败的尝试中,非常没有礼貌地撞开修女队伍穿行而过。在这两个版本中,导演让其中一个修女戴上了墨镜,这很明显是对蔑视道德的一种隐喻。离开修女队伍之后,罗拉又遇到了一个骑自行车的男子,前两个版本中她都以很恶劣的语气与该男子交谈,这又打破了要与人为善的游戏规则,于是惩罚在结尾处显现了出来:第一个版本中罗拉死了,第二个版本中马尼死了。而在第三个版本中,罗拉看到修女之后选择了绕道而行;在无意间撞到骑车经过的男子后又客气地道歉,于是我们在影片中看到该男子接下来选择了和前两次截然不同的路线骑车离开。影片后来的发展告诉我们,骑车人因为改变路线而遇到之前拿走马尼钱袋的流浪汉,流浪汉买下了他的自行车。这样马尼才有机会在限定时间到来前重新遇到骑车的流浪汉,并追回了丢掉的10万马克,从此与罗拉幸福快乐地生活在一起……

破坏规则,得到惩罚

遵从规则,得到奖励

图5.5 《快跑,罗拉》中的游戏规则

总之,提克威用游戏的华丽外衣来包装电影,把游戏的叙事模式当做一种奇观展现在电影观众面前,并以此吸引了大量的年轻受众,获得了口碑和票房的双重成功。但是,当我们冷静下来重新审视这种改变,就不禁会问,数字媒体的叙事手法在传统电影平台上的出现,除了引起评论界对电影理论的一番探讨,以及表现一位导演的标新立异之外,究竟还能为电影真正的“上帝”(观众)带来些什么呢?电影消费者们因为制作方强势的宣传而走进影院,因为导演、明星的号召力而满怀期待,结果他们在忍受了两个小时的情节重复之后,恐怕就只会觉得:“拍得挺好看”,“可是他究竟想说什么”?更有一些还不懂哲学的少儿观众,甚至会直截了当地问:“这个电影为什么一直在重复、重复,再重复(repeat)?”如果没有录像机、DVD上的“快进”按钮,让任何一位观众长时间忍受故事情节的反复都是残酷的,观众在尝鲜之后还是会重新投入好莱坞大片的怀抱,因为那里有故事,有他们为之迷恋的曲折动人的情节叙述。如果说《快跑,罗拉》带给我们的是一种未曾体验过的新口味,那么这第一个吃螃蟹的人无疑应该算是成功的,但那些盲目的追随者恐怕就没有那么好的运气了,不仅观众不会再喜欢这种跳跃式的、经常让人晕头转向的叙述方式,就连导演们恐怕也会在玩“酷”之后不得不重新开始学习如何讲故事。因此,在面对电影叙事数字化和数字时代的种种其他变革的时候,我们应该反思一下,数字对传统的这种影响究竟是好是坏。

每一种媒介形式都有自己的优势,也都有其局限性。雅虎网站的架构师道格拉斯·克洛福德(Douglas Crockford)曾说:“每一种媒体都有其特性以及偏好,有些内容它能够传达得很好,而有些内容放在其中就会被彻底毁掉。”[23]提克威在《快跑,罗拉》中讲述的是一个需要互动界面和玩家参与的故事;罗拉不是一个电影角色而应该成为一个被玩家控制的互动玩偶。虽然我们也欣赏电影中酷炫的视觉效果和形式感很强的游戏奇观,它就像是超文本故事或游戏在大银幕上的重现,新奇而刺激。但我们还是认为《快跑,罗拉》的故事并不适合于电影这种媒介形式,因为观看电影的地点是在电影院,承载电影的载体是大银幕而非计算机,其单向传输的技术局限迫使观众只可以是被动的信息接受者。电影应该带给人们的是愉悦和提炼于生活的故事,而绝非跟着主人公进行的无谓的重复。正如麦克卢汉所说,“媒介即讯息”,我们应该在决定传播内容之前就首先搞清传播这些内容的是怎样一种媒介。

(二)与罗拉玩游戏(https://www.xing528.com)

1996年,也就是电影《快跑,罗拉》问世的三年前,英国的视频游戏开发商和出版商Eidos International在他们的互动视频游戏《古墓丽影》中推出了女超人式的游戏主人公劳拉。一经面世,她就立刻成为游戏世界里的虚拟明星和现实世界中的商业明星,接连有超过100家报纸和杂志封面以其作为主人公进行报道。一时之间,劳拉·克劳馥(Lara Croft)成了20世纪90年代最成功的虚构名人。不可否认,电影里的罗拉和游戏里的劳拉的确拥有很多共同点,她们不仅拥有发音近似的名字,甚至肩负着类似的人生使命和任务。最新发布的《古墓丽影9》,第9次向我们重复了一个不变的主题:“劳拉在墓穴中奔跑搏斗,克服重重困难打败恶势力,直到冲破墓穴的黑暗给世界带来光明。”电影里的罗拉也在奔跑搏斗,她要打败的是时间和自己内心向善还是向恶的挣扎,她的努力是为了给自己以及男友的生活带来光明。劳拉与罗拉同样是黑暗世界的天使。然而相似背后,更值得我们关注的是二者作为不同媒介形式为观众/用户带来的不同切身体验。我们认为,罗拉应该像劳拉一样成为游戏世界里玩家的化身(avatar)[24];她应该被“玩”,而非被“看”。视频游戏的冷媒介特性能够弥补我们在观看《快跑,罗拉》时对场景故事不断重复的厌烦、对于镜头长时间跟随罗拉毫无意义奔跑的不满以及对眼看罗拉抢劫犯法而无能为力的无奈。

图5.6 电影与游戏中相似的黑暗天使

图5.7 电影中罗拉的动作

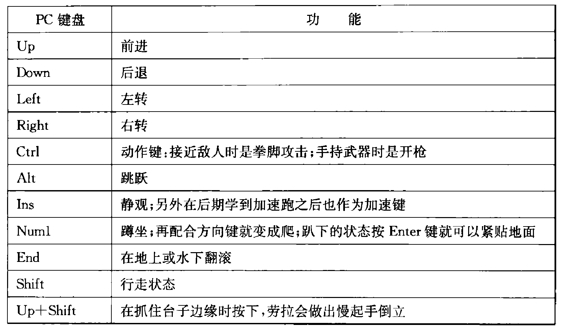

罗拉和劳拉都是具备某种超能力的女超人,她们能跑能跳能翻能滚,就是她们共同的生存状态。80分钟的电影里导演几乎用了3/4的片长来展现罗拉奔跑的耐力;在三次遇到汽车阻拦时表现了她跳跃翻滚的能力。这里补充一句,罗拉是否与驾驶汽车的梅耶先生相遇会直接影响到罗拉能否在梅耶先生接走父亲之前向父亲提出要钱的请求,以致影响到最终结局的不同。如图5. 7所示,在第一个段落中,罗拉跑得比较快,错过了与梅耶先生的相遇;第二个段落中她汲取了上次的教训,选择与汽车相遇,从车身上跳跃过去,但结局同样是不好的;第三次她从汽车前盖滚过去,并向梅耶先生问候。这很类似游戏中玩家的经历,他们可以根据前一次失败的经验而不断学习操作技巧,改变遇到事情时的反应。可惜的是,电影中的变化都是导演的安排,罗拉是跑是走根本与观众无关。而在《古墓丽影》中,跑是劳拉最初被设定的行动状态,必要时玩家按键盘上的Shift键才能变换此状态。游戏不同于电影的是,玩家在一次次失败又重新开始的过程中,不断学习如何自己控制人物的行动变化,以达到顺利过关的目的。表5. 2中列出了一些玩家通过键盘可以使劳拉完成的动作。有经验的玩家就会知道,代表“前进”的Up键在主人公身处管道内出口时按下就是翻身落下的意思,按下L1则可以使主人公进入慢走状态,能够顺利通过一些狭小的通道或者比较危险的路。如此看来,电影中罗拉在三个版本中一些小动作的变化恐怕只会引起研究者的注意,对于普通观众来说,一秒钟内的改变根本代表不了什么。而游戏中则不同,玩家是否知道主人公的动作应该在什么时候做什么改变是游戏能否顺利进行的关键。所有的动作都由玩家通过控制键盘上的按键来操控,你掌握得越熟练就能在随后的游戏中赋予主人公越多的超能力,玩家决定着角色的行为,掌握着角色的所有力量。

表5.2 控制劳拉运动状态改变的键盘操作

现在我们再来谈谈视点的问题。正如之前我们提到的,《快跑,罗拉》中运用了一种全方位、多角度的视点来关注罗拉,尤其是其奔跑的过程。这像极了《古墓丽影》中对第三人称视点的运用,始终能够让玩家完整观察到主角的运动状态。这种视点在游戏中的运用除了增强玩家的控制感之外,更重要的是可以帮助玩家通过转变视点,从各个角度观察人物周围的环境,更好地防御进攻或攻击对手;而相同的手法用在电影里,就像一场罗拉自恋的奔跑演出,各种镜头从各个角度拍摄没有意义的奔跑,除了能带给观众所谓的视觉刺激之外,恐怕只会给观众带来视觉疲劳。另外,在视频游戏中特别地使用过肩视点,是为了帮助玩家确定角色与物体或者敌人之间的位置关系,以便帮助人物做出动作或发动攻击;而在电影中使用同样手法,无非是要和传统电影一样展示人物之间的交流关系,除此之外并无任何其他特别的意义。

另外,在情节重复的问题上,我们要注意两方面:第一,用户选择对不同结局产生的影响;第二,游戏中惩罚与奖励的循环反馈。在冒险游戏中,“玩家经常能够回到相同的场景、阅读相同的文字描述或者多次看到同一个视频片段,直到玩家因为做出所有正确的选择而最终通关”[25]。为了能得到最终的完美结局,玩家必须成功通过所有游戏中设置的陷阱和障碍,这完全要依赖有经验玩家的高超技术、对键盘的熟练操作以及对游戏关卡的熟悉程度。因此,玩家重复进行游戏并重复经历其中的情节设置都有一个明确的目的:他们想进入下一关,想看到结局,想得到奖赏而非惩罚。所以想象在每一次重复中都力图做得比上次更好,他们改变技巧、动作和选择,尝试各种能得到最好结果的方法。无论如何,玩家与游戏间的互动能即时改变故事情节的走向,这种变化是因玩家的玩而起,因他们完成游戏的强烈意图而起,因此玩家不会介意重复;而对于观众,情况则大不相同。当罗拉输掉第一场游戏之后,如果作为观众的我们这时候是一个游戏的玩家,那我们就会很清楚要在这一次失败的经验中学习什么,并在下一次游戏中如何去改变自己的动作与选择。但可惜的是,这是一部电影,我们所有的认知都只能停留在大脑中,至于罗拉是否照办,那完全要听导演的安排。观众的担心改变不了实质的内容,而且作为旁观者,在看了那么多重复的镜头之后,观众是否还会为游戏中的角色而担心,也很值得怀疑。

综上所述,电影的媒介性并不适合这种重复性、多结局、多视点的叙事模式,它只能在游戏这种媒介中发挥出最大效果。在《古墓丽影》中,作为劳拉出现的游戏操纵者没有现实中的时间感,失败了可以重来,成功了也可以重来,一切结束都是下一次游戏的开始。换句话说,游戏就是被设计出来让玩家一遍一遍重复玩的;玩家玩一次,叙事就产生一次,根据每次玩家对技巧策略的调整,每次叙事也都是不尽相同的。一个游戏如果没有人玩,没有人机互动的过程,就根本不存在叙事。叙事其实就是在游戏进行中的一个物理经验过程。互动成为游戏叙事存在的先决条件,当人沉浸到讲故事的过程中时也就不会在意场景情节的重复,他们将精力更多地花费在研究如何操作才能使游戏继续,自然就不会因为重复而感到厌烦。

电影则不同。作为“热媒体”,电影进行的是一种从上到下、从少到多的大众传播,观众只能被动接收信息。它提供给观众的参与并不是实质性的参与。例如,影片中当罗拉在路上撞到拿走钱袋的流浪汉时,观众知道丢掉的钱就在这个人身上——于是我们往往在心里疾呼:“别让他跑了!”“快追流浪汉!”“就是他干的!”心理学家理查德·格里格(Richard Gerrig)和黛博拉·普瑞提斯(Deborah Prentice)将这种观众反应称为“仿佛参与(as-if participation)”,它反映出观众对故事情节的感受,而不是直接参与到故事的发展中。观众根本无法将罗拉的注意力真正引向流浪汉,其意图的参与并不等于行动的参与。这个事实告诉我们,电影观众只是影片的间接参与者,电影剧作者和导演才是一切意图的源泉。电影叙事是导演安排好的事件因果发展在观众脑中的再现,因此,当观众进入影院时,他们准备要看的就是以线性时间发展的故事,是有目标推动的各个人物在因果关系事件中交织起来的故事。然而,《快跑,罗拉》的导演彻底打碎了观众的这种期待,他用胶片代替程序来书写游戏;他挤压和延宕本应流动的时间;他将玩家的手脚捆绑,强迫他们成为观众。这就像是将虚拟世界的劳拉拉进了足球场,成千上万的看客看着一个人游戏,既失去了观看竞技体育的乐趣,也失去了参与游戏的乐趣。因此,当不同的媒介碰撞在一起时,“看”游戏和“玩”电影都不是明智之举,我们应该在决定要传播什么之前先清楚辨识出这一特定媒介的传播方式是怎样的。

【注释】

[1]Tabbi,Joseph and M. Wutz. Introduction. Reading Matters:Narrative in the New Media Ecology,Eds. Tabbi and Wutz. New York:Cornell University Press,1997,pp. 1-25,p. 24.

[2]Winthrop-Young,Geoffrey.“Magic Media Mountain:Technology and the Umbildungsroman.”Reading Matters :Narrative in the New Media Ecology,Eds. Joseph Tabbi and Michael Wutz. Ithaca:Cornell University Press,19 97,pp. 2 9-52,pp. 30-31.

[3]Johnston,John.“Mediality in Vineland and Neuromancer.”Reading Matters:Narrative in the New Media Ecology,Eds. Joseph Tabbi and Michael Wutz.New York:Cornell University Press,1997,pp. 173-192,p. 173.周传基:《电影电视广播中的声音》,中国电影出版社1991年版。

[4]Levinson,Paul. Digital Mcluhan :A Guide to the Information Millennium,London and New York:Routledge,19 99,p. 35.

[5]Murray,Janet H. Hamlet on the Holodeck:The Future of Narrative in Cyberspace,New York:Free Press,1997,p. 273.

[6]“Media”. World Encyclopedia. Oxford Reference Online,Oxford University Press. Philip’s,2005. 8 July 2005.〈http://www.oxfordreference.corn/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t142.e7403〉.

[7]“Media”. The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists,Ed. Ian Chilvers. Oxford University Press,1996,Oxford Reference Online,8 July 2005.〈http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t3.e1585〉.

[8]瓦尔特·翁强烈反对《世界大百科全书》对媒介的定义,认为它完全将媒介贬低成了管道,而且还是完全没有受到物理条件(诸如管子的形状、大小)影响的普通管道。

[9]Ryan,Marie-Laure.“Media and Narrative.”The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory,Eds. David Herman,Manfred Jahn,and Marie-Laure Ryan,London; New York:Routledge,2005,p. 289.

[10]Postman,Neil. Teaching as a Conserving Activity,New York:Dell,1979.

[11]McLuhan,Marshall.“The Playboy Interview:Marshall McLuhan.”Playboy Magazine,March 1969.

[12]Chandler,Daniel.“Technological or Media Determinism.”September 1995. 2 July 2005.〈http://www.aber.ac.uk/media/Documents/tecdet/tecdet.html〉 .

[13]McLuhan,Marshall. Understanding Media :The Extensions of Man,New York:McGraw-Hill,1964. McLuhan,Marshall. and Q. Fiore,The Medium is the Massage:An Inventory of Effects,New York:Bantam Books,1967.

[14]McLuhan,Marshall. Understanding Media :The Extensions of Man,New York:McGraw-Hill,1964.

[15]李金铨:《大众传播理论:社会、媒体与人》,台湾三民书局1983年版,第89页。

[16]McLuhan,Marshall.“ The Playboy Interview:Marshall McLuhan.”Playboy Magazine,March 1969

[17]Crosby,Harry H.,ed. The Mcluhan Explosion,New York:American Book Company,1968. p. 235.

[18]Turkle. Sherry. Life on the Screen :Identity in the Age of the Internet,New York:Touchstone,1995.

[19]Bolter,Jay David and R. Grusin. Remediation:Understanding New Media,Cambridge Mass:MIT Press,1999. p. 147.

[20]Grieb,Margit.“Run Lara Run.”ScreenPlay:Cinema/Videogames/Interfaces,eds. King,Geoff and T.Krzywinska. London:Wallflower Press.2002.pp. 157-170.

[21]皇甫一川:《为命运奔跑:德国影片〈快跑,罗拉〉》,《当代电影》2000年第6期,第105页。Murray,Janet H. Hamlet on The Holodeck :The Future of Narrative in Cyberspace,New York:Free Press,1997,p. 40.

[22]Tykwer,Tom. Lola renni,Ed. Michael Toteberg. Hamburg:Rowohlt,1998,p. 137.

[23]Crockford.Douglas.“Your New Medium.”A Report Presented to RCA Laboratories. January 15 1986. 30 July 2005.〈http://www.crockford.com/wrrrld/your.html〉.

[24]化身:计算机用户在叙事空间中的图形化的代理人,游戏中玩家的角色。这个词语来源于梵文的“下降(descent)”一词.指神降临凡间时的化身。

[25]Wolf. Mark J. P. Ed. The Medium of the Video Game,1st ed. Austin:University of Texas Press,2001,p. 81.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。