二、互动的准确定义

在上一节中,我们梳理了一些关于“互动”的概念和观点,从中找出了一些挖掘“互动”的线索和论点。但是无论哪一方面的论点,当人们抬高一个而压低另一个时,就会出现问题。例如,将“互动”限定为技术重要特征的学者,如斯特尔,他提出用户与媒介之间产生相互作用的速度是影响互动、决定互动程度高低的重要因素,而这个重要变量是由媒体技术系统内部的技术级别所决定的。也就是说,如果使用的机器高级一些,那么我们输入的内容就能更快被媒体内容接收;如果使用的系统版本很低,那么作品对输入的反应也就较慢。[21]斯特尔对这个概念的解释中存在明显错误,他将互动归结为互动媒体系统的特征,换句话说,他只关注机器对用户输入作出反应的速度。然而,在交互作用发生的过程中,我们应该做的是一个一分为二的考量——既考虑系统运转的速度,也考虑用户通过理解产生反应的速度。这样一分为二的论述是绝对必要的,因为新技术虽然能够提供即时互动经验,但人才是新技术的使用者和这种经验的亲历者,人对于互动内容的理解与认同并不一定与技术发展的速度保持一致。以中国为例,在宽带网络已经被广泛运用的今天,中国仍然有很多人因为对电脑设备不熟悉或其他原因而不愿意接近网络[22];此外,即使技术发展的速度保持不变,使用者也会因为自身理解力的不同或者凭借与高新科技的频繁接触而发生理解力的改变。

与这种唯技术论一样,问题也出现在强调“互动”来自使用者反馈的一方。其实,单方面考虑用户反馈的做法,在媒体技术大爆炸的今天已经有些陈旧。例如,纽哈根(Newhagen)等学者将研究“互动”的注意力放在那些互动媒体用户的理解力方面,而忽视了技术的重要性。[23]

而另外那些坚称“互动”无价值的学者们,在批判滥用“互动”一词的同时,却也不得不承认它的确是数字媒体时代的重要特征。

“互动”研究是一个新兴并正在发展的领域,对它的诸多探讨鱼龙混杂,笔者将尽量公正地对其进行重新考察。鉴于本书主题,我们选择在与叙事相关的媒体中来探讨“互动”。我们将尝试同时关注产生交互作用的两方,而不是只在意个体如何影响媒介,或者媒介如何影响个体。我们将尽可能清晰地来运用“互动”这个词汇,并阐述是什么样的互动经验在帮助线性叙事继续存在和发展于数字媒体当中。

(一)互动的本质

“互动”需要让“动作(action)”在动因之间变得“双向(inter)”起来,如果所有的动作都朝一个方向走,那就不是“双向”,而是“去(re)”了。

——克里斯·克洛弗德(《互动叙事》)

“互动”常常被认为是数字媒体与其他媒体之间最重要的区别因素,这种观点招致了很多学者的反驳与不满。之所以会出现这种反驳,原因或许在于很多学者没有清楚地认识互动的定义,尤其是当这样一个原本来自人与人之间面对面对话等一些人际活动的范畴被运用到各种媒介形式的时候,人们就往往会将读书时手的翻页动作、人脑对故事的理解,以及对电视遥控器的操作视为互动在叙事媒体中的体现。其实当我们回到其最原始的出处,就会发现,互动就是晚饭后与朋友之间的一场很棒的对话,是我们围坐在炉火旁一起分享故事,是两个正在对攻踢足球的队伍。就像一个名叫“你来我往”[24]的扔石块对战游戏(fortress game)中的情景一样,男孩和女孩在各自的要塞上向对方扔石头(如图4. 1所示),被射的一方会根据投掷的结果而作出反应,被打中就会露出痛苦的表情,头上长包或者眼冒金星,没被打中就会发出得意的笑声(如图4. 2所示);紧接着他就又成为发射的一方,向对方发出反击。互动其实就可以用这个如此简单的游戏来阐释,它是参与对话(活动或是所有类型的游戏)的双方或多方之间“你来我往”的交流过程。

图4.1 互动的简单范例:男孩与女孩之间扔石块的互动.

图4.2 人物被物体打中之后的反应

在叙事媒体的语境下,互动双方(多方)就成了阅读者(收听者或观众)和媒体内容。曼诺维奇曾在其经典著作《新媒体语言》一书中提到,互动就是观众在心理层面对作品中叙事空白的补充,是观众对作品的理解与阐释。这种说法强调读者/观众对于传统媒体作品主观积极的参与,但却忽视了本应属于互动另一极的媒体本身却并没有接收到来自读者/观众的话语,更不要提对此产生任何反应了。克里斯·克洛弗德在其著作《互动叙事》中对互动的定义最接近其本来面貌,克洛弗德用“倾听”、“思考”、“说话”三个词汇隐喻性地描述了在两方或多方进行沟通互动的过程中要经历的动作;并进一步指出,只有当互动的双方都具备这三种能力并将其发挥出来的时候,一个好的互动才能够形成。[25]比如,我们在看电影和读小说的时候会因为其中的人物情节或悲或喜、或兴奋或失落,这就像是两个在交谈的人,讲话的一方津津乐道,倾听的一方除了做出各种表情外没有任何言语上的回应。互动在这里并没有形成,因为参与双方一个只有说的能力,而另一个只有听和想的能力。再比如,当观众在心理上认为一个电视节目没有任何收看价值而换台的时候,他的观点和操纵遥控器的动作都只能说是对那个节目“说”行为的一种反馈,而非互动。因为媒体本身没有任何听和想的能力,观众换台也并不影响它对其他观众的话语权。如此看来,安迪·卡梅隆等学者在剖析互动的奥秘时,其表述都是有漏洞的。例如卡梅隆以下的这段话:

音乐中的互动应该是指改变声音的能力;绘画中的互动是改变色彩或在上面涂鸦的能力;电影中的互动是观者沉浸于场景中的能力和改变电影输出模式的能力。[26]

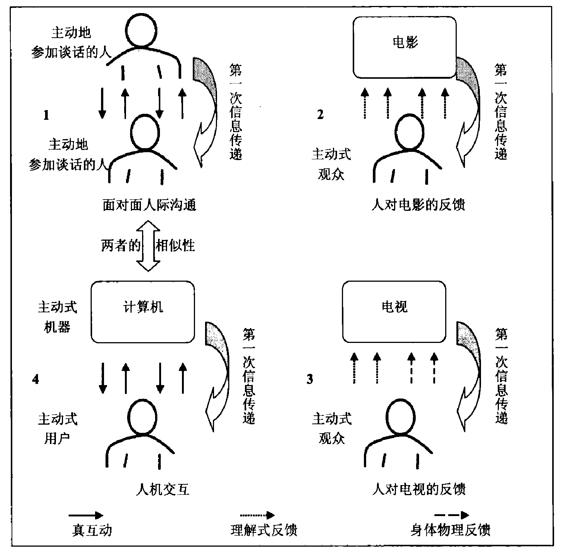

这样的定义仍然只强调了观者一方在接收(倾听)作品信号之后的主动性,它只属于反馈的范畴(如图4. 3所示),可以在某种程度上体现“思考”的定义,却绝不是一种“说话”的动作,因为观者在作出反应的时候并没有获得一个与他相对的听众和对话者。因此,笔者认为,真正的互动定义应该包含以下几个要素:

图4.3 传统叙事媒体反馈与计算机相关媒体互动的对比

●互动不是仅属于媒介或者用户的一个特征,而是一种类似于对话的交流和沟通过程。

●互动要在两方或多方参与下才能形成。(https://www.xing528.com)

●所有参与方都要主动地在沟通过程中进行“倾听”、“思考”和“说话”。

从这个意义上,我们就能在面对面的人际沟通和数字时代的人机沟通中恰当地使用“互动”这个词汇了。一部计算机可以通过显示器、3D眼镜、虚拟现实等对用户“说话”,也就是传递信息;从计算机成功接收到信号(也就是信息或者故事)之后,用户会有一个大脑“思考”的过程;用户也可以通过鼠标、键盘、虚拟眼镜等界面向计算机“开口说话”;之后计算机就会“听取”用户的输入,重新安排要输出的内容。这个过程才是真正类似于人与人面对面沟通的互动过程(如图4. 3所示)。

因此,在数字技术的语境下,互动就是数字机器与用户之间来往的沟通过程。单从机器或者用户中的任何一个方面来分析都是不够的,技术提供的只是产生互动的前提条件,只有用户对其加以运用才能产生相互间的交流。在由传统媒体到数字媒体的发展过程中,观众的确表现得更加主动,但是“互动”还需要媒介技术本身能够对用户的主动作出响应。正如布兰达·劳拉(Brenda Laurel)在《作为剧场的计算机》一书中所说,计算机和用户是为达到同一个目标而一起工作的主动方,他们在一个应用界面的使用上必须尽可能亲密地共同工作。[27]下面我们将分别从计算机和用户两个方面进行论述。[28]

(二)主动的媒介:好的叙述者

计算机在某种程度上作为人类出现在人们面前。

——克劳斯·皮阿斯(《行动、冒险、愿望》)

在媒体研究的分支当中,有很多学者将研究媒体互动的重点放在观众/听众/读者的大脑主动性上;也有学者主要是指出数字设备出现以来技术的革新与变化。本书的最终着眼点虽然是用户的主动参与如何帮助主流叙事在数字媒体中继续生存和发展,但是给予技术革新一定的关注也是必要的,毕竟技术是观众能够参与媒介内容的前提条件。

有研究者认为,数字技术的特别之处只是在于它鼓励用户去“控制”阅读的顺序、选择要观赏的内容以及作为化身在游戏的世界中游历。在过去的几年中,用户在接触数字媒体内容时对作品的“控制”和“肢体动作的参与(physical action)”成为人们在讨论互动时最常见的话题。用户对作品内容的控制权及其亲身参与的能力被提到前所未有的高度。然而,这两个命题并不是新兴的,在从书本到计算机媒体的发展过程中它们始终存在。几乎所有再现媒体形式都需要读者/观众/用户一定程度的控制和参与。例如,一本小说的读者必须伴随翻页的动作才能阅读;电影的观众必须走进影院才能观看;电视的观众也必须通过对遥控器的控制来选择卫星电视或者有线电视、新闻频道或者音乐频道等。人类始终通过身体器官(眼睛、耳朵)和手脚的动作与叙事媒介本身保持着亲密的接触,这和我们以往对数字媒体互动的讨论有一些相似之处,所以仅仅从读者/观众/用户的角度来分析是不够的。笔者认为,人类对与计算机相关的作品的肢体参与之所以被称为互动,一个关键的因素就是,作为互动一方的数字设备具备类似于人的识别、认知、思考和对用户参与作出反应的能力,这种能力完全不同于书本翻页或者频道转换,后者只是一种简单的物理变化或机器运转,通常和媒介内容毫无关系。

科技工作者应用人工智能的原理去探究知识形式化和可视化的策略与方法,用机器模拟人的智能,并不断提高其智能化的水平,使其具有人脑的某些功能,例如我们上文引用过的“倾听”、“思考”和“说话”等能力。如果我们重新追溯互动的起源,以面对面的人际对话为参照的话,能够根据所听和所想而改变原有设置二次“开口”的计算机,就真的可以从一台冷冰冰的机器变成艾库·万德(Eku Wand)口中,能够有技巧地改变原始故事和针对用户反馈产生即时反应的“好的叙述者”[29]。以古代游吟诗人(Bards)[30]的表演为例,他们会在表演中根据观众的情绪反应而临时改变故事情节,他们的表演涉及表演者和观众,正是二者的相互作用才产生了文本;他们的文本来自于“表演中的创作”。[31]由此亦可看出,吟诗是大于其人物和事件的故事的,它同时也是关于其讲述者和听众的。讲述者每次表演都会根据不同的地域性,选择与当地风俗相匹配的方式调整表演,可能表现为不同的姿势或讲述节奏,也可能会根据观众的情绪反应选择是否中断剧情,或者改变人物和事件的发展方向来增加紧张性,让观众尽可能地融入剧情。其中,一些专业表演者根本就不会事先写好故事结局,甚至是故事细节,他们只是记住故事的大体结构和关键点,其余的都会在表演过程当中根据观众反馈做出调整。将以上游吟诗人口头表演的过程与数字时代人机互动相比较,我们完全有理由相信,今天的计算机也越来越具备根据用户指令而即时变更故事的能力,只不过观众的反应从笑、哭、提问和大声叫好,变作选择指令、按键、链接或是操作游戏杆。而计算机程式则在建构故事的多重空间、情节的多向发展上发挥了重要作用。技术上,程序员可以将我们原本用文字或影像来表现的人物特质与行动写成程式,并使其根据用户通过界面传来的指示做出相应变化。正如《牛津字典》中对“互动”的定义一样,这时的电脑就像是一个故事的叙述者,从原本一台没有生命的机器变成了如今能类人化的、与用户对话的主动式媒体。

(三)主动的用户:好的实体参与者(ontological participator) [32]

如今,无论是在工作还是生活中,数字媒体已经逐渐从尖端高科技产品进入人们的日常生活,成为人们生活中必不可少的一部分,人们与DVD、计算机、互联网之间的关系正由疏远、神秘走向亲近和习以为常。从历史角度看,一种新的社会构成成分的出现必然意味着社会结构的大调整,原有社会结构会由于新因素的出现而发生改变,有的成分会消失,更多则会对社会整体的变化产生反作用,它们调整自身与新因素之间的关系,共同构造出一个不同以往的媒介存在,一个新的人类生存基础。因此,从哲学中“存在论(theory of being)”的观点来看,互联网这样的数字媒体已经在其发生发展的过程中享受自己对社会所产生的实体意义(ontological meaning)了:数字媒介直接介入到人类最基本的存在层面,成为当代人存在的场所和方式;另一方面,与互动特质相一致,数字媒体的存在论意义也具有双向性。在人机交互过程中,用户也对原本的被动观看(收听)做出了调整,介入到媒体本身的生存层面,成为数字媒介的存在条件。

如果要从存在意义的层面来看待互动,仅把用户看做相对于“好的叙述者”,也就是前文所述的主动式媒体的“好的倾听者”的话,显然是不够的。媒体研究者艾库·万德(Eku Wand)和李金铨在论述中将互动性叙事的观(听)众比喻成口语故事讲述中对故事讲述现场作出积极反应的“好的听众”,以及根据自身喜好改变原著的共同作者(co-author),[33]这样的结论侧重于从观(听)众到用户的角色转换上,却不能清楚地传达主动式媒体与主动式用户二者之间的关系。

在数字媒体叙事研究的领域,与“本体论(ontology)”相关的研究已经存在多年。例如珍妮特·莫雷(Janet Murray)、玛丽-劳尔·瑞安(Marie-Laure Ryan)及其后继者吉尔·沃克(Jill Walker),他们都以互动小说为探讨范例,强调用户是互动小说世界的一个组成部分。这些学者都将本体论的意义附加在对互动的定义中,因为他们都将讨论的重点放在了用户与虚拟世界之间的关系上,而不是用户在参与互动时做了什么具体动作。然而,真正在讨论中用到“本体论”这个词语的只有瑞安和沃克,他们之间还有着很深的传承渊源。玛丽-劳尔·瑞安将“本体互动(ontological interaction)”定义为平时我们上网那样的“探索互动(exploratory interaction)”的对立物。在探索模式里,用户能在数据库里自由移动,却不能改变任何事物。“虚拟世界的命数(the destiny of the virtual world)”是被提前以编码形式编写好的,不会受用户随意输入的影响。相反,瑞安指出,本体论模式是用户决定可以改变媒体作品中的某些部分。在她的定义中,所谓本体就是那些用户所做的能决定故事怎么发展、虚拟世界怎么呈现的“决定”本身。

在瑞安的定义中,当用户能够影响虚拟世界中的内容时,“本体互动”就产生了。而吉尔·沃克的定义和瑞安稍有区别,她将焦点转移到用户的立场上,“在本体互动中,用户本身就身处于小说世界当中”,互动或许会打破沉浸的感觉,但是本体互动却能够将用户完全融入小说的世界:点击动作(或者扣扳机等动作)直接关联着小说世界中事件的发生,用户成为现实生活与小说世界的焊接点,哲学词语“本体”在这里被解释为——用户是在小说世界当中还是之外?

本书以“参与(ontological participation)”一词代替“本体互动”中的“互动”,目的就是进一步将焦点集中到用户的存在意义上;我们对“本体”的定义不同于瑞安和沃克。在瑞安看来,存在论的意义只有当用户的选择与决定对作品内容产生实质性影响的时候才会显现出来。而在沃克看来,当用户通过与作品发生身体上的接触而使自身成为互动作品内部存在者的时候,不论内容是否因为用户而有所改变,存在论的意义都会产生。他们在借用哲学“本体论”时都侧重存在者(瑞安认为存在就是用户的决定;沃克认为存在就是用户本身)是否存在于虚拟世界当中,而我们希望追溯本体论的核心问题,即“存在者的存在(being of beings)”。

马丁·海德格尔(Martin Heidegger)是存在论的领军人物,他认为存在者虽然总是先于课题并随同课题出现的,但真正的课题应该是存在本身。[34]海德格尔在研究中明确区分了存在的双重含义,即真理意义上的存在和系词的存在。他以“这椅子是黄的”为例,说明在这个被判断的事态上可以区分出双重存在。当我们强调“黄的存在”时,我们所确定的是一个真实状态的存在:这椅子的确是黄的,即它是真实的,“存在意味着:刚才所标示的真实状态是有的。”“存在”在这里就是指“真理的存有,真实状态的存有”[35]。而当我们强调“黄的存在”时,我们确定的是一个关系的存在:这个椅子与黄的关系。因此,“存在”在这里意味着一个系词,意味着一种关系。海德格尔据此认为,在“这椅子是黄的”这个表述中,存在者最本质的东西是关系本身,通过这种关系,关系环节自身才得以明确,关系要比关系环节“更本真”。[36]就像用户与数字世界的关系一样,用户的参与使用户成为数字世界的存在者,这其实已经是毋庸置疑的事实;对用户这个存在者来说,关键的问题其实是“怎样去”存在。

另一个不同则在于,瑞安和沃克都是将数字媒体作品所提供的非现实世界作为存在者(用户)存在的环境,而我们将缩小范围,以数字媒体叙事本身作为考量的对象,提出“用户参与介入到新媒体叙事的存在层面,它生存于其中,成为主流叙事在数字环境中的生存条件”。和“椅子是黄的”一样,这其中也包含着一种系词或者说关系的存在,也就是用户与新环境中主流叙事的关系。用户参与是如何存在于数字媒体叙事之中并对叙事产生影响的,这才是我们讨论的重点。因此,本书中存在论意义体现在用户与数字叙事不可分割的关系上。[37]

在本体参与中,用户在不同作品中通过不同形式的介入,成为作品叙事链条上的任意环节,进而成为数字叙事本身不可缺少的重要组成部分。例如,在超文本小说中,读者通过按鼠标成为叙事因素中的叙述者,将隐藏在不同链接下的段落连接起来,串联成一个完整的故事;在角色扮演游戏中,玩家通过对键盘鼠标的操作,选择成为叙事中的人物,通过按下“Ctrl”键在游戏里开火,按“Shift”键丢炸弹,玩家这时又成为叙事因素中的施动者(actant),对虚构世界中发生的事件负责。总之,在叙事作品中,用户的主动参与体现在能够使自身成为(being)叙事环节中的一个或多个成分,至于用户是否一定要在身体上和媒介直接发生触碰,我们认为是不一定的。在下面一节中,我们将要提到的主动媒体系统的例子就可以说明,即使用户像电影中的观众一样只是和媒介发生“看”的关系,也同样可以成为叙事发展的必备因素。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。