二、语境综述

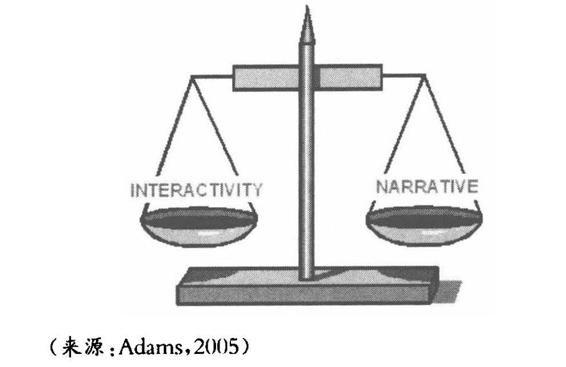

科学技术一直是人类社会发展的原动力,随着现代化进程的不断加深,新的信息和传播技术更是渗透到人类活动的方方面面,成为教育、媒介领域及其他经济活动部门的发展要素。20世纪初,电话通讯和广播技术的出现为人类的沟通和娱乐活动带来了新的方式,人们第一次不需要通过写信和面对面的接触就可以进行交流,同样也第一次不需要走进音乐厅就可以欣赏到喜爱的音乐节目。大战之后,电子计算机的发明以及半导体技术的出现更加快了信息传递的速度,并明确地向我们预示了数字时代的到来。当历史进程推进到20世纪的最后一季,家用计算机、数字移动设备开始普及,上网率和宽带使用量提高,人类社会真正开始了一场数字技术的革命。[3]数字通信系统、电脑游戏、互联网等与计算机技术密切相关的行业如雨后春笋般出现并爆炸式地发展起来。事实上,它的意义已经远远超过了单纯的技术巨变,几乎所有的媒介形态都随着这场革命拥有了自己数字形式上的存在;[4]而进入到21世纪的头五年,这些领域里最惹眼和最激烈的讨论不再是如何利用计算机技术来辅助传统媒体设计,也不是计算机具备多么令人意想不到的功能(精确的卫星定位或人脸识别),而是围绕着“互动相对叙事”争论技术是否能再次与艺术结合在一起进行的;如果能结合,以什么方式才最好、最完美。“互动”与“叙事”就像被放在天平两端的货物,不仅被并置,更被拿来相互比较。

游戏设计高级顾问厄内斯特·亚当斯(Ernest Adams)对此曾作过一个极具迷惑力的隐喻:他认为互动与叙事之间的较量是一场战争,是一场只允许会员入场观赏的赛马,然而,比赛双方都不可能成为真正的胜利者。因为叙事学家认为叙事是他们的专属领地,从而理所当然地界定出什么是数字叙事;而新技术的操作者,尤其是一些游戏设计者们却对此不屑一顾,他们坚守着互动娱乐这片天地,认为只有自己才有权利来描摹数字叙事的样貌。亚当斯认为,就目前的发展情势来看,比赛双方分别来自欧洲和美国,即美国的叙事学家和欧洲的游戏学专家。[5]然而不管他们来自哪里,这种将互动与叙事并置在天平两端的做法(如图1. 1)确实混淆了数字叙事研究,给两方专家带来了诸多误解与隔阂。

图1.1 互动(Interactivity)与叙事(Narrative)的天平

一方面,有相当一部分叙事学研究者坚持所谓的“叙事万能论”,认为结构主义叙事学中发展出来的一些简单化和公式化的概念就足以解释所有媒介形式中出现的所有叙事文本。例如普洛普(Vladimir Propp)的31种功能论和巴特的5种符码。俄国普洛普曾经利用俄国民间乡野故事的基本元素及相关原型人物,发表《民间故事形态学》(Morphology of Folk Tales),成为文学分析叙事结构的方法论。普洛普打破了按人物和主题对童话进行分类的传统方法,认为故事中的基本单位不是人物而是人物在故事中的“功能”,并从众多俄国民间故事中分析出31个“功能”。他认为任何一个始于加害行为或缺失、经过中间的一些功能项,如主人公与对手正面交锋、主人公被追捕、主人公改头换面等之后,终结于婚礼、加冕为王等结局的功能项的过程,都可以称之为神话故事。换言之,他认为几乎所有的故事结构都可以被分析为31种功能的组合。另外,罗兰·巴特(Roland Barthes)则从小说中辨认出5种符码:1.行为代码,以抽象的字眼命名一系列的情节,如约会、劫持、谋杀等,并以清单的方式将其标示和排列出来,其序列受到催化作用而长出分支,形成小说中最坚固的骨架;2.阐释符码,提出或回答问题,与情节符码一起负责创造故事的悬念,满足读者完成文本阅读的欲望;3.文化符码,指各种知识的汇集,用以证实公理的符码;4.义涵符码,涉及小说主题,或虽未明言却指向之;5.象征符码,其实就是构成作品的核心思想。巴特就是以此五大法宝来解构文学作品的。(https://www.xing528.com)

有学者就此将“功能论”和“符码”分类生搬硬套于好莱坞电影或戏剧的叙事研究之上,认为可以用普洛普公式来指导所有的叙事创作,或是用5种符码来解读所有的叙事作品。但他们没有意识到结构主义叙事学(或称经典叙事学)的主要研究对象是小说,强调“作品是一个独立于外界的、完整自足的体系,它不依靠别的因素而存在,它自身就是一个完整统一体。凡涉及叙事学中的种种概念必须从这个基本要点出发”。[6]在小说之外的其他媒介形式下,这一情况是截然不同的。在电视媒介中,观众就有可能直接参与到叙述当中:比如群众演员直接参与电视剧文本的形成过程和电视剧的叙述;在电脑游戏中,玩家的参与更是形成本体的重要因素。读者/观众/玩家不再仅仅通过文本来了解故事和叙述(文本的创作过程),他们还可以通过亲身参与来改变故事的走向与结局。因此,经典叙事学里的结构主义是否还能帮助我们解读和创作其他媒介叙事作品,其答案恐怕是值得商榷的。

还有学者搬出后现代的观点来解释数字媒体,他们拒绝承认经典叙事中以线性和因果关系为核心的叙事结构,认为传统叙事研究者所总结出来的那些作品的结构特征都是可以被抛弃的无用之物,无需结构,任何事物都存在叙事成分,任何讲述也都能够成为故事。如此论断掩盖了数字技术发展之初叙事曾呈现过衰败景象的事实,试图彻头彻尾地支持叙事万能论。如果我们运用以上方法来指导数字叙事作品的创作,那结果一定无法令人满意。不会有人再认真地去写故事,那些我们曾经在书本上阅读过、在电影银幕上观赏过的动人故事将永远不会出现在电脑的世界里。

还有一种声音来自某些固执的新技术研究者,例如游戏设计师贡萨洛·弗拉斯卡(Gonzalo Frasca)和独立研究者艾斯柯利仁(Markku Eskelinen),他们认为在数字世界里叙事根本就不存在,而“模拟仿真(simulation)”应该取代“再现(representation)”成为数字空间的表现模式和讯息传达方式。他们在论证中举例说,当学习者通过飞行仿真器来控制虚拟飞行以及模拟着陆的时候,并没有叙事这种东西存在于学习过程中,故事在这里并不重要,相反由互动性提供给人的自由选择才是最可贵的;他们认为叙事不过是“结构再现的方式”而已,它存在于书本、图片和电影里,而虚拟空间却只要“模拟”二字就足以解释一切。[7]如果其出发点局限于狭隘的“叙事”定义,那这样的论述或许是成立的,但他们在论证的过程中忽视了一点,仿真器的使用者在学习和操作的过程中始终在思维的层面里结构着机器对于现实飞行的重现,人类总是通过在脑海中将时间、地点、人物和事件重组而去了解现实世界,这种不可见的、存在于思维层面的经验,其本身就是一个完整的叙事过程。我们不确定他们这种完全忽视叙事的做法是不是来自对新兴科学技术的无条件崇拜,但可以肯定的是,这种理论的追随者一定没有细究过互动媒体的发展历程。以电脑游戏为例,其实从上世纪90年代末开始,游戏制作者就注意到游戏既要能够留住老顾客,同时还要吸引新玩家,才能赚取丰厚的利润,而仅靠高科技的动画效果和制作精良的视觉画面是无法做到这一点的,他们需要的是向电影学习:重塑叙事元素并扩大故事情节的戏剧张力。[8]于是,制作者们一直在殚精竭虑地借用电影剧本的写作方式来发展所谓的数字叙事(更多的游戏设计者称之为“互动叙事”),传统电影故事的素材也常常被直接运用到游戏中,以增强游戏对玩家的吸引力。最好的例子莫过于台湾线上游戏《赤壁Online》了。游戏情节的设置并不满足于还原历史和书本,而是借鉴了吴宇森《赤壁》电影中的手法,突出三国红颜在战争与历史发展中的重要性,甚至将曹操、周瑜为小乔而战的三角恋情节置入其中。很多玩家单纯为了从曹操手里拯救小乔而加入到游戏中,靠着控制键盘或操纵杆成为游戏中的周瑜、诸葛亮或者其他人,有些人不惜冒着被砍死的风险舍身保护小乔;有些人和曹操一样,接近小乔只是为了自己能够虏获美人芳心。总之,在故事情节迂回发展的过程中,玩家的决定就是主人公的决定,人物在事件中的表现实际上就是玩家游戏过程的外化形式。随着每一个选择的做出,故事情节都会按照一定的逻辑顺序展开,无论这样的选择是好是坏,都取决于玩家的自我欲望以及对当时情境的左右衡量。电脑游戏正是利用了这种高度的人机互动来使玩家成为游戏中人物,从而建构起如迷宫般曲折复杂的叙事结构。[9]由此看来,在数字媒体的发展过程里,互动与叙事的天平并没有完全向“互动”一边倾斜。

另外,也有一些叙事学家或许因为缺少超文本阅读经验,或许因为太过固守传统的叙事学理论,而将互动技术的到来看做吞没叙事艺术的洪水猛兽,如斯温·伯克茨(Sven Birkerts)的《古腾堡挽歌》(The Gutenberg Elegies :The Fate of Reading in an Electronic Age),以及希利斯·米勒(Miller,J. Hillis)的《解读叙事》。[10]更有前文提及的亚当斯以及卡梅隆(Cameron),他们虽然有足够的数字叙事研究经验,却坚持认为互动与叙事是一对必然产生冲突的对等物,可以放在天平的两端进行比较,而要将二者结合却是不可能完成的任务。[11]

当然,并非所有关于数字媒体叙事的学术论著都是消极负面的,也有很多前人的研究对本书起到了非常大的帮助作用。例如,美国佐治亚理工学院的教授珍妮特·莫雷(Janet Murray)在她著名的《全息平台上的哈姆雷特:电脑叙事的未来》(Hamlet on the Holodeck :The Future of Narrative in Cyberspace)一书中就对数字叙事美学进行了绝妙的论述:她认为游戏、超文本文学等数字全息平台上的媒介形式,除娱乐外,还在叙事层面上有大展拳脚的空间;玛丽-劳尔·瑞安(Marie-Laure Ryan)则是媒介叙事学研究的代表,她认为不同的媒介对叙事有不同的表现策略,即使是人工智能、计算机技术也有叙事动力,人们不应该抛弃传统叙事概念,而应该在新技术的领域里拓展和创作新的叙事模态。除了上述理论研究著作之外,还有很多从实际创作中总结出的数字叙事理念也在本书的研究范围之内。例如有“游戏男巫”称号的著名游戏设计大师克里斯·克洛弗德(Chris Crawford)在其2005年出版的《数字叙事》 (Digital Storytelling)一书中,通过多个案例研究,将互动性提高到重要的位置,认为只有互动性才是电脑世界的根本;要创作好的数字媒介作品,尤其是游戏类作品,最为重要的就是使故事与游戏的互动性挑战搭配融合。还有来自美国卡耐基-梅隆大学的迈克·马蒂亚斯(Michael Mateas)和安德鲁·斯坦(Andrew Stern)所创作的互动游戏《消逝》(Facade),清晰地描摹出游戏中叙事与互动的结合。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。