伯西哈石窟研究

伯西哈石窟研究[1]

伯西哈石窟位于吐鲁番市木头沟乡、火焰山北麓一条小沟壑内,东距柏孜克里克石窟仅2公里。沟壑呈东西走向,谷内曾是流水潺潺,今已变成干沟。洞窟开凿在沟南平台后面的崖壁上,坐南偏东,面向西北,隔干沟与用土坯垒砌的寺院遗址相对。遗址仅存残基,其中一座方形建筑物仍巍然耸立,可能是昔日佛塔的遗存。这里原是由佛塔、僧院和石窟组成的一处完整佛教建筑遗址。

和其他石窟一样,伯西哈石窟也早在20世纪初就引起外国“探险”、“考古”家的垂涎而纷至沓来。首先是德国人格伦威德尔于1906年11月底带着在柏孜克里克“丰收”的喜悦来到这里,测绘,拍照,揭取壁画,并作了较详细的记录,勾勒了一些壁画的线图。1912年出版了他的第三次考察报告《中国新疆的古代佛寺》[2]一书,书中称这里为“木头沟第2区”(Murtug 2Anlage)。英国人斯坦因是在1915年1月中旬来到伯西哈的,在其著的《亚洲腹地考古论》[3]中叙述了考察的情况。法国人哈肯(J.Hackin)写的《中亚考古研究》中也谈到这里的壁画。[4]20世纪80年代,德国的雅尔蒂茨和法国人莫尼克·玛雅尔(M.Maillard)在其著作中也提到这处石窟。[5]伯西哈壁画还收集在国内出版的《新疆石窟·吐鲁番柏孜克里克石窟》和《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集·吐峪沟柏孜克里克》卷中。[6]

目前,尽管已经有上述著作,但多数都局限于一般的调查,刊布画面,而对其研究仍有待进一步深入。该文将就其洞窟形制、壁画内容、特点及其所反映的佛教思想等方面作一点探讨。

洞窟形制和壁画内容

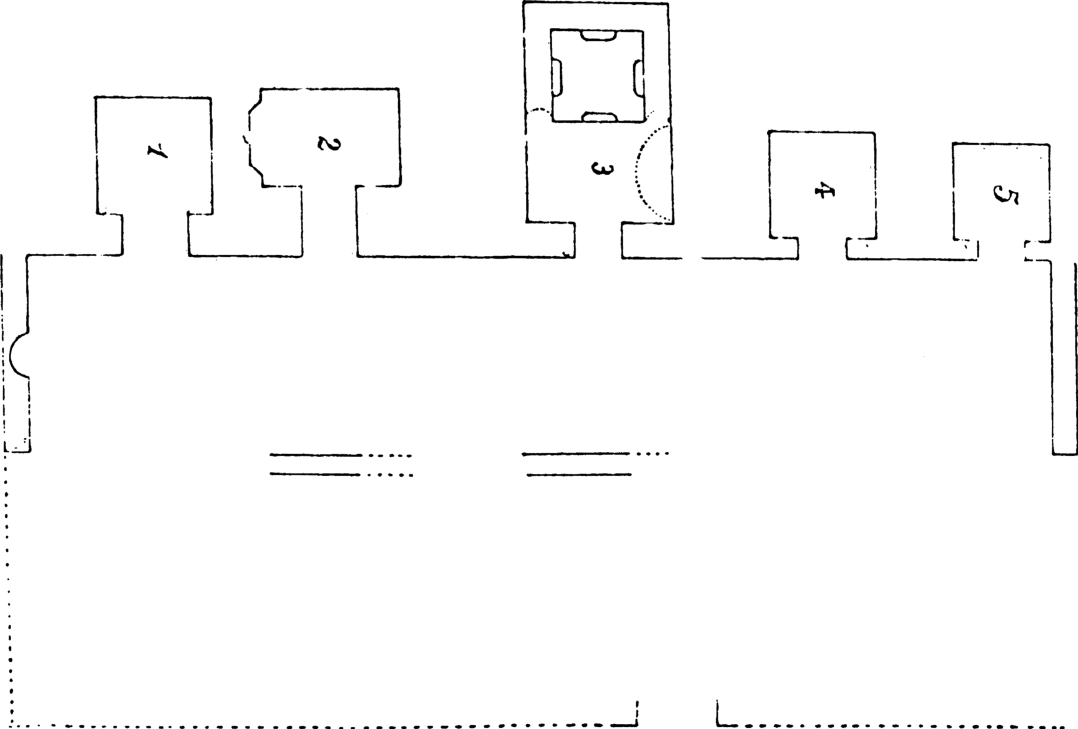

伯西哈(baixihaor),维吾尔语即五个洞窟的意思。顾名思义,这里仅有五个洞窟,呈东西向“一”字形排开(插图1),前面似有昔日前廊的痕迹。窟群所在的台地隐约可见围墙基,中央还有入口处的踏步,从沟谷通向窟群区。左侧壁正中残存一龛迹。

插图1 伯西哈洞窟分布图

一、洞窟形制

位于这五个窟群中央的第3窟是伯西哈唯一的一座中心柱窟,洞窟平面呈长方形,地面中央凿出中心柱,中心柱的四壁开龛。中心柱前面的主室,宽约4米,进深为2.15米;顶为横券式,最高处距地面约3米;前壁开门,宽约1米。中心柱左、右、后三面形成可供礼佛时右旋的行道,宽约0.85米。左、右行道长约2.9米,顶为纵券式,后行道为横券顶,行道顶距地面约2米。该窟在这五个洞窟群中显得高大,气势雄伟,是主要的礼拜窟。

其左侧(东面)的依次编号为第1、2窟。第1号窟的平面近方形,顶为纵券式。洞窟进深约2.75米,宽约2.9米,最高处为2.3米。第2窟的平面呈不规则的横长方形,窟顶为横券式,宽约3.22米,进深2.65米,窟顶距地面最高处为2.5米。

中心柱窟右侧(西面)洞窟编号依次为第4、5窟。第4窟平面为正方形,进深和宽均约为2.4米。窟顶略呈纵券式,距地面最高处为2.2米。第5窟也是平面呈方形的纵券顶窟,面积最小,仅有2.2×2.2平方米。

这处石窟群中,除第3窟壁面规整,修饰讲究外,其余四座方形窟的壁面凿筑得不够平整,抹泥层粗糙,地面都不见基座遗迹。在第5号窟外侧、围墙遗迹的外面(不在同一台地上),还有一座墙壁刷成白色,但没有壁画,面积较大的洞窟。此外,在窟群西面,沟的另一侧也有几座洞窟,可能是僧人的生活区。

伯西哈是一座完整的寺院,由五座佛堂组成。这种五佛堂组合的洞窟也修建于吐鲁番的大、小桃儿沟,同时,在克孜尔、库木吐喇、克孜尔尕哈石窟中也有出现[7],不过多为改建的晚期窟。而伯西哈是根据佛教经典精心设计的,为研究五佛堂窟的内涵提供了珍贵的参考资料。

二、中心柱窟的壁画布局和内容

仅有的一座中心柱窟——第3窟位于这五座洞窟的中心,壁画琳琅满目,内涵丰富,绘画技术水平较高,对解读该窟群所宣扬的佛教思想至关重要。

该窟主室正壁、中心柱前壁的主尊塑像早已毁坏,龛上方描绘的茶花纹图案仍很鲜艳。中心柱的其余三壁仅在龛外两侧壁保存有胁侍者的图像痕迹,据格伦威德尔记录是“祈祷的罗汉像,作为胁侍人物”[8],当应为弟子像,现隐约可见其形影。

该窟的壁画丰富多彩。主室正壁龛两侧、两甬道口上方的画面部分被切割。左甬道口上方保存得比较完整:法师披土红色袒右袈裟,侧身坐在方凳上,前方地上跪一瘦弱的比丘。法师跣足踩在前面的莲上,双手伸向前方分别置于比丘头的上、下方;旁边站立一菩萨,两手捧着带流的净瓶,正向比丘头上倒水;旁边跪一菩萨合十(插图2)。该画面当为灌顶图。与这幅画相对应的右端甬道口上方的壁面,仅见法师形象与左侧相同,左臂屈曲,手持说法印契,右臂抬起稍曲,似在与前面跪着的菩萨交谈。格伦威德尔曾经勾勒这幅图像(插图3),为后来的研究提供了资料。

插图2 灌顶图

插图3 授经图

主室右侧上方是在果实累累的葡萄纹图案中描绘了五尊佛像,下方描绘《维摩诘经变》。遗憾的是墙壁裂缝,右侧坍塌,其余的也严重剥落。整个画面呈纵长方形,左、右侧有竖式条幅,布局与敦煌的经变故事画相同。中堂中央大幅的维摩诘和文殊菩萨相对而坐。维摩身披茜红色三瓣花纹丝绸上衣,跪坐在铺着毯子的高座上,手置膝上;对面的文殊坐莲花座,左手置胸前,似在说着什么。周围众弟子围绕,此即“文殊师利问疾品”。上面描绘“佛国品”,表现释迦牟尼在毗耶离庵罗树园说法,菩萨、弟子和信徒们静心聆听,十方诸佛前来赴会的情景。紧接着是“不思议品”中的借座灯王,狮子驮着方座腾云而降(图版四八)。维摩和文殊之间的后面,化菩萨捧着莲纹盘送来香饭,即“香枳佛品”。画面下方中央长方形格内书写回鹘文发愿文,两侧回鹘供养人敬立。画面左侧的条幅原有八幅小画,可能是“方便品”,旁竖书回鹘文榜题。

主室左侧壁原绘观音变,现仅见切割痕迹。据格伦威德尔考察时记录,“我发现主要画面已被剥掉。画面原来是多手观音菩萨,在绚丽的华盖下,头光放射出长长的光芒,菩萨四周围绕着立姿天神。画面上方有群山,里面坐着佛陀。下方一长列供养人像”。目前,在这幅画的边饰中还可见到回鹘供养人的形象。

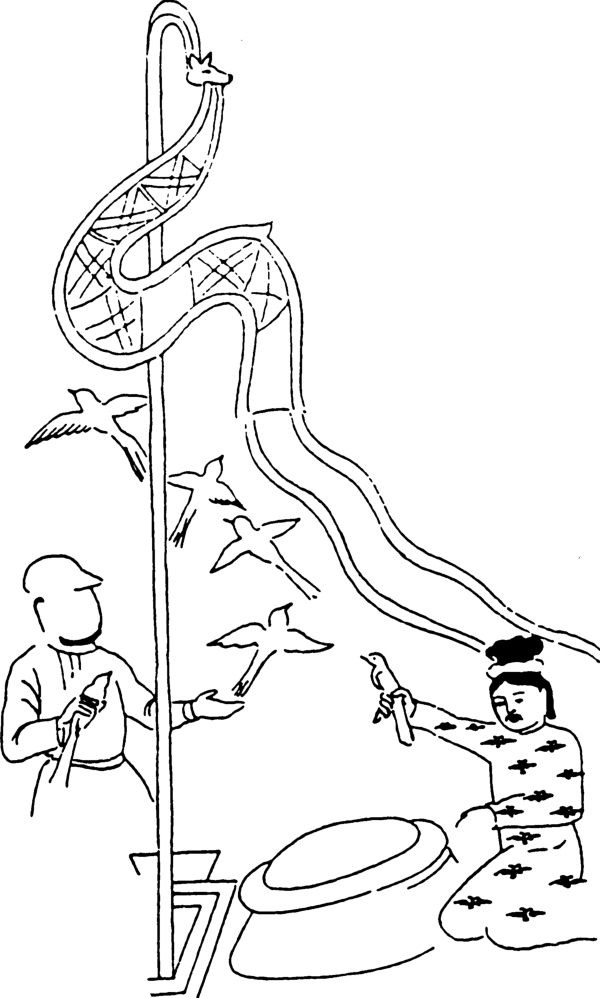

主室门上方半圆形壁面,仅残存左侧的画面,有两身菩萨、两比丘和三身世俗人,下方是六身力士。格伦威德尔对这幅壁画作了记录:上方残存树和乐器。中央为“地藏菩萨或不空索观音,大型,坐姿,手持锡杖与钵的佛陀样子”,周围弟子、菩萨、力士等围绕。从其描述的执持来看,主尊无疑是地藏菩萨,因而在其两侧绘燃灯和悬幡图。前方右侧一枝直立的灯树上,七排灯盏正熊熊燃烧,前面两人,一人点灯上举,另一人接过灯盏,正蹬木梯安置。旁边置一三足盆,内盛满香油(插图4)。与此相对的是一支顶端弯曲的长竿,上饰狼头纛,悬一幡,长幡下垂;前面两人正将鸽子放飞(插图5)。前壁门两侧分别绘大型立佛和供养人像。

插图4 燃灯图

插图5 放生图

券顶的壁画最为精美。中央是一圆形图案,内绘菩萨装的佛像(图版四七)。艳丽的葡萄卷草纹缠绕,布满整个券顶,并围绕佛像组合出八个椭圆形,内填绘菩萨像。现仍存佛上、下和右方的六身菩萨像,左侧的约两身菩萨已塌毁无存。佛左、右两侧还有两身较小的菩萨。券顶左侧的边饰——茶花纹图案饰和垂帐纹保存较好。

左、右、后三行道的券顶是在白色地上彩绘散式莲花纹图案。右行道外侧壁和后行道后壁的壁画已被毁坏。只有左行道外侧壁残留着残缺不全的绘面:上方一条宽宽的赭色卷云纹边饰具有鲜明的时代特色。中间绘一幅故事画:一位法师立在高高的山峰上,山前竖着两架木梯,一位身着褒衣宽袖的人已经爬到梯子的顶端,空中飞着一比丘,地下立着一比丘。下层有一大火盆。

三、方形窟的壁画

第3窟——中心柱窟两侧的第1、2、4、5窟都是方形窟,窟内仍残存些壁画或其痕迹。

第1窟仅窟顶隐约可见忍冬纹图案。

第2窟残存券顶的画面,色泽鲜艳。四周绕以茶花纹图案边饰和垂帐纹,中央是一朵大莲花,由18个莲瓣环绕着圆形图案。菩萨乘骑巍然立于圆形中央,左手握缰绳,右手前伸。头戴髻珠宝冠,头后有绿色头光;袒上身,下结裙,络腋斜披,赭色帔帛后扬。马身为白色,昂首,筋丰腿细,臀尻圆实,尾巴打结而后扬,似处于奔跑状。菩萨前面跪着四身头有髻珠、裸上身、接结裙的人物,似为四天王(插图6)。此图当为菩萨逾城出家图。四角隅图案由卷草茶花组成,内绘带头光和身光的菩萨装人物像,头戴花冠,佩耳珰、项圈、臂钏,袒上身,披帛,结长裙。现隐约可见两身,一身结跏趺坐,两手相叠置腹前,另一身仅见双臂上举,两手伸头上方。整个图案卷曲自如。其两侧仍残存侧壁的几尊坐佛像。

插图6 菩萨逾城出家图

第4窟的壁画全部残存,但剥蚀过分严重,漫漶不清。正壁中央可见佛的头光和身光,似为说法的阿弥陀佛;诸圣围绕闻法。右侧上方有弹琵琶和吹笙的飞天,可能是阿弥陀净土变。

两侧壁为经变故事画,其构图形式为中堂和两侧纵向条幅式的组合,与敦煌莫高窟的同类画相同。右(西)壁的中央为单檐大殿,回栏连接两侧重层配殿。佛坐殿中正在说法,四周圣众围绕,殿前的平台上,乐师弹奏,舞伎旋转。从其布局来看,可能是观无量寿经变。左(东)壁也是佛坐中央,周围菩萨胁侍,虚空中,天乐——曲颈琵琶和箜篌等飘荡,不奏自鸣,一派佛国景象。两侧的条幅中隐约可见有塔、幡、城和礼佛男子等,剥落严重,内容难以辨识。前壁门两侧也绘立佛图,门上方书写回鹘文发愿文。(https://www.xing528.com)

窟顶沿纵向被划分成三区。中间纵向描绘三个白色圆形图案,里面的画面剥落,两端和角隅装饰宝相花纹。四面围绕一周蔓藤卷叶纹图案,纵向半圆形的图案内,相间填绘菩萨坐像(插图7),或葡萄纹样。最外层是装饰茶花纹的边框和垂帐纹。

插图7 图案中的菩萨像

第5窟窟顶也装饰卷叶纹图案,中央的石榴色泽艳丽。左壁可能也有一铺经变画,内有并坐的二佛,上方有日、月,周围有持华盖和香炉的菩萨等。画面不全,难以辨识。

壁画内容分析

在识别出伯西哈各窟的壁画内容后,我们再对这些壁画所依据的主要经籍进行考证,进而了解该窟群所宣扬的佛教思想。

该窟群中心的第3窟是一座较大的礼拜窟,洞窟修整得较细致,壁画内容丰富,画面较精美。因而,对其壁画内容的分析研究是了解整个窟群的关键。

该窟正壁两端上方的灌顶图是高昌现知壁画中仅有的内容,最引人注目。灌顶是密教“为令佛种不断”而效法古代印度王位加冕的一种仪式。密教仪规中规定有种种灌顶法,前面所述其右端上方壁画可能就是《大日经疏》卷八所述的“以甘露水法,而灌佛子之顶”。灌顶还有“使投花而授本宗之印与真言”,该壁左端上方则描绘了法师持印契和前面跪着的菩萨形象。原画面在菩萨右侧还蹲跪一身服菩萨装的人物,双手捧一小儿,合十而立。身后蹲跪的天王执香炉供养。虚空中,飘荡着梵唱佛经,一小儿合十坐莲花中,身后火焰升腾。法师的手印和梵唱似乎就象征着印契和真言。密教很重视仪规,阿阇梨(法师)必须为弟子灌顶,传授参禅的姿势、密印和曼陀罗的仪规,引导弟子体识与佛的同一性。

举行灌顶仪式就要设曼陀罗,《大毗卢遮那成佛神变加持经》(《大日经》)卷二《入曼陀罗具缘真言品》谈到曼陀罗时说:“行者次于中,定意观大日,处白莲花座,发髻以为冠……”窟顶中心服菩萨装的主尊可能就是大日如来,头戴五髻珠宝冠,缯巾后垂,天衣斜披络腋,帔帛绕臂,腰结长裙,佩项圈、璎珞、环钏等,结跏趺坐于白鹅负载的莲花座上。佛经说,大日如来“座上置白莲花台”,“其相似菩萨,作天人之状,头垂发,戴五智之宝冠”。并解释说大日如来“结跏趺坐有大威德,色如白鹅,一切相和好,悉皆圆满显,具宝冠垂发,以缯采轻妙天衣绕腰被拽而为上服”。这一叙述与画面中央的尊像相吻合,此像当应是大日如来。其四周由蔓藤卷草纹缠绕成八个近圆形心状图案,内各填一身菩萨,共八身,形成四方、四隅各有一身菩萨的画面。《大日经》说“当广说灌顶……对中曼陀罗,图画于外界”。又说“八叶正圆满,须蕊皆严好”。看来,窟顶的壁画可能就是曼陀罗了。

但这幅画描绘的是哪部曼陀罗是个比较复杂的问题。从大日如来所结印契看:两手相叠置腹脐下,两拇指相触,持法界定印,当为胎藏界主尊。其主尊“位于曼陀罗之中位,横表平等之义”。同时,胎藏界为未来圆满之果德,则为日轮,并住于莲花以“表理之摄持”。而四周的八身菩萨坐于莲花中,表示“华基八叶,圆满均等,如正开敷之形,莲华叶是大悲方便也。正以此藏为大悲胎藏曼陀罗之体”。当是胎藏界曼陀罗,也称为莲华曼陀罗。如佛经所说的“曼陀罗本为现于空中”,称为“现图曼陀罗”。传说,天竺金粟王皈依善无畏三藏,建塔置其寺,三藏祈祷经七日,大悲胎藏曼陀罗现于空中,即图绘之而流布。因而,胎藏曼陀罗一般都描绘在窟顶。

胎藏界曼陀罗分为三部。首先是佛部,佛部就是画诸佛形象,最主要的特点就是上述中台八叶院中的大日如来。同时,《大日经》卷二又提到“次想四方佛”,四方佛即东、西、南、北方四佛,“东方号宝幢,身色如日晖。南方大勤勇,遍觉花开敷……北方不动佛,离恼清凉定。西方仁胜者,是命无量寿”。应是中心柱四壁龛内的塑佛像,可惜早已无存。除大日如来外,有的佛经也写为南方开敷华王如来,东方宝幡如来,北方天鼓雷音如来、西方无量寿如来。此外,还有莲花部和金刚部。莲花部表现诸菩萨,如前所说,该窟主室三壁以经变画的形式,描绘出文殊、观音和地藏菩萨的形象。金刚部绘诸世天像,即护法天神,因为壁画已严重残损,现已无法辨清,也许前壁门上方力士形象的人物就是护法。

《大日经》还说“次住第二院,东方初门中,画释迦牟尼”。该窟群位于第3窟东侧旁的第2窟窟顶就绘释迦牟尼逾城出家图,与经文相符。第3窟西侧第4窟的主室三壁均绘净土曼陀罗,正壁为阿弥陀净土,右壁为观经曼陀罗。该经中虽然还有“次至第三院,先图妙吉祥”等,但由于第1和第5窟画面无存,无法探讨。

从以上分析及佛经对照来看,伯西哈石窟壁画与《大日经》所述“以大日如来为中心,出家相的释迦牟尼和二乘众圣置于外围”相吻合,根据胎藏界曼陀罗规议,中台八叶院周围排列四重外院,共有十院,或十二院,第3窟两侧的四座窟可能就是四重外院,其壁画内容应该包括十院或十二院。

《佛光大辞典·曼陀罗条》指出,胎藏界之曼陀罗“乃根据大日经之绘图而来。其图形不一……而部院之废立及所列之诸尊皆有差异”。因为胎藏界曼陀罗原本就有现图曼陀罗与阿阇梨所传之分,而后者是口口相授,《大日经疏》指出,“此是如来之秘藏,为防诸慢法人不从师授者乱变经文,故须口传相付也”,秘密性较强,因而图像显示出差异性。伯西哈的五座洞窟相互联系,紧密结合,是有计划地凿筑的,那么,是否一个窟就代表一重外院,其所绘壁画都能表现各个院呢?抑或是其他。许多问题很值得深入研究,何况壁画又剥落不全,更必须进一步观察分析。

洞窟特点与艺术风格

伯西哈是吐鲁番市境内较小的一处石窟群,由五座洞窟组成,无论是壁画内容或艺术风格都有自己的特色。

首先,伯西哈是一座由五座洞窟组成的完整石窟,中心柱窟位于中央,中心柱四壁龛内塑置佛像,窟顶描绘胎藏界曼陀罗,还有灌顶图、燃烧的火盆等,表明该窟是为弟子进行灌顶和举行宗教仪式的殿堂。其两侧的四座洞窟可能就代表四重外院,现知有释迦佛和描绘净土曼陀罗之洞窟,其余的不可辨识。这种洞窟组合和内容,是新疆境内现知仅有的一例,对我们研究和认识五佛堂窟具有启示的意义。

其次,如前面所分析的那样,这五个洞窟的壁画是密教胎藏界曼陀罗,现存洞窟中主室两侧壁保存壁画的,全是经变故事画,曼陀罗与经变故事画组合于一窟,至今我们仍未在高昌其他洞窟中发现。第3窟窟顶的曼陀罗中台八叶院描绘得很精美,主室左、右壁侧壁为经变图。其中右壁的《维摩诘经变》画面不大,仅宽2米,内容却较丰富,现存“佛国品”、“问疾品”、“不思议品”、“香枳佛品”和“方便品”,可能还有“观弟子品”等。这是现知新疆境内仅有的一幅《维摩诘经变》图。

再次,曼陀罗与图案的组合在该窟群中表现得非常明显。该窟群现存壁画中的图案所占面积大,尤其是窟顶。图案以蔓藤为主体,旋转环绕,卷叶附其上,莲华、茶花充满其间。如上所述,第3窟窟顶的图案是壁画内容的需要:窟顶满布蔓藤卷叶莲花纹,主尊端坐中央,四周的菩萨被图案巧妙地组合在一起,既符合教义,又富有美感。其他四个窟顶也有大量蔓藤卷叶,填充莲华和茶花纹图案,如第2窟窟顶蔓藤旁围绕着茶花,边饰也多以茶花装饰。这是壁画内容的要求,抑或是装饰,有待进一步探讨。

该窟群壁画的人物造型明显地表现出回鹘特色。由于画面塌落严重,完整的人物形象几乎无存,仅从斑驳不全的画面中隐约看出人物的体型:菩萨多为宽肩细腰,体型较苗条,而世俗人则面形丰满,多为双脚直立,端庄挺拔,强调健壮之美。尤其是第3窟经变故事画中的世俗人和前壁的燃灯者、放生者的体型和衣冠服饰是典型的回鹘人装束。

壁画的线条不完全一致,可能出自不同画家之手。如第3窟以铁线为主,兼用兰叶描,具有早期回鹘画的特点。第2、3窟则大量运用兰叶描,极似汉风壁画,其中也可见少量铁线。这些壁画都以白色为地,以土红、红、黄等暖色为主,配置大量的石绿色,浓艳富丽,体现出回鹘人对强烈色泽的爱好。

该窟中的装饰图案丰富多彩,描绘得较精美,如窟顶的蔓藤卷叶纹,活泼流畅,周围的莲华、茶花纹细致,又充满动感。连续的云纹图案和佛头光、背光中的火焰纹也是该窟中较多的装饰纹样。有的如“不思议品”中的借座场面,狮子驮着方座,则粗狂而风动;画面中的峦峦山峰如洞外的火焰山,写实性很强。

但就整个洞窟的绘画技艺水平而言,没有柏孜克里克、胜金口等石窟细腻。

该窟群的时代

伯西哈石窟壁画所依据的《大毗卢遮那成佛神变加持经》为善无畏所译。善无畏,中天竺人,早年弃王位而出家,曾住著名的那烂陀寺研习密法。后东行弘法,路经乌苌国,并“讲《毗卢》于突厥之庭,安禅定于可敦志树,法为金字,立在空中”。登雪山大池,路出吐蕃,至大唐西境。“以驼负经,至西州”。于开元四年(公元716)到长安,开元十二年随玄宗至洛阳,奉诏于福先寺译出该经七卷,常称为《大日经》。[9]该窟群的壁画无疑是在该经译出并广泛弘布之后而描绘的。

伯西哈石窟群中的题记都用回鹘文书写。如第3窟《维摩诘经变》中堂下方和第4窟前壁、门上方的发愿文、供养人的题名等全墨书回鹘文。再综合前面所述,人物形象、衣冠服饰、装饰图案以及壁画风格的特点皆表现出回鹘特色,无疑这五个洞窟应是回鹘时期的遗存。但是,从9世纪中叶以后,回鹘王朝建都高昌,到13世纪,前后统治高昌400多年。那么,伯西哈石窟的壁画又应为何时呢?

该窟群的壁画中,以经变画为最多,与柏孜克里克第24、35窟相似。壁画中大量使用蔓藤卷叶和莲花、茶花纹图案,又与库木吐喇石窟第12、42、45窟相同。[10]据研究,上述这几个洞窟均被认为是回鹘高昌中期,约10世纪中叶的洞窟。同时,第3窟主室右壁《维摩诘经变》两侧条幅中的题记也用回鹘文书写,不像回鹘高昌早期,仍使用汉文佛经,用汉文作榜题,而是已经将佛经翻译成回鹘文,回鹘的译经事业已经有了一定发展。左侧壁被切割经变故事画的下方,剩余了几身漫漶不清的供养人像,隐约可见女供养人身服绿色圆领、窄袖上衣,头戴黑色圆帽,发辫下垂,与宋太平兴国七年(公元982)王延德在高昌见到妇人戴黑色油帽,称为“苏幕遮”的记载一致,也说明,该窟大约在10世纪。碳14测定数据为:第2窟776—938年,第3窟650—797年。后者数据偏早,第2窟的数据与我们分析的洞窟年代相近。这是现知回鹘高昌地区最早出现的密教曼陀罗图像。

伯西哈虽是高昌回鹘时期的石窟,但与柏孜克里克有着较大的区别:洞窟小,壁画内容单一,画面不够精细;再从供养人看,不像柏孜克里克那样多为王室贵族,而应是民间信徒们的供养场所。但它为我们提供较多的资料和问题,有待进一步思考和研究。

【注释】

[1]原载《吐鲁番学研究》,2004(2)。

[2]A.Grünwedel,Altbuddhistische Kultstateen in Chinesisch-Turkistan,Berlin,1912.

[3]A.Stein,Innermost Asia,Oxford,1928.

[4]J.Hackin,Recherches Archeologigues en Asie Centrale,Paris,1936.

[5]Monique Maillard,Grottes et Monuments D’Asie Centrale,Paris,1983;M.Yaldiz,Archaologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens(Xinjiang),New York,1987.

[6]新疆博物馆编:《新疆石窟·吐鲁番柏孜克里克石窟》;《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集(6)·吐峪沟柏孜克里克》。

[7]参见晁华山:《克孜尔石窟的洞窟分类与石窟寺院的组成》,见《中国石窟·克孜尔石窟》第3卷(日文版),平凡社,1984。

[8]该文中所引格伦威德尔的记录,请参见《中国新疆的古代佛寺》,由赵崇民先生翻译。特此致谢!

[9]《宋高僧传》卷二。

[10]参看《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集》第6卷《吐峪沟柏孜克里克》、第4卷《库木吐喇》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。