初论克孜尔尕哈石窟中的吐蕃洞

初论克孜尔尕哈石窟中的吐蕃洞[1]

库车县境内的克孜尔尕哈石窟是古代龟兹石窟的重要组成部分,它与克孜尔、库木吐喇、森木塞姆等石窟共同构成了龟兹石窟艺术的完整体系。这些石窟中最重要的洞窟是供信徒们礼拜、进行佛事活动的中心柱窟,其形制以主室为纵券顶的中心塔柱窟最具特色:主室中央地面凿出直达窟顶的方形柱体,即中心柱,既是佛塔的象征,又起到加固的作用。中心柱的前面是洞窟的主室,中心柱的左、右、后三面与窟壁间形成的甬道,构成做佛事右旋的行道,有的后行道扩大形成后室。主室和左、右行道的顶较多为纵券式,后行道多为横券式。这种洞窟主室券顶中脊一般绘天部;两侧满铺四方连续的菱形格纹,内填佛本生或因缘故事画;两侧壁是佛传或因缘佛传图;后室表现佛涅槃及焚棺、举哀等场面;主室前壁、门上方又绘未来佛弥勒说法图。壁画中的人物造型,比例恰当,注重健壮美;人物的脸庞浑圆,鼻高隆直通眉际,嘴小;以“屈铁盘丝”式的铁线勾勒轮廓,再用凹凸法晕染,立体感很强;色调又较多用石青、石绿和赭、黑色,显得庄严肃穆。也正是这些基本特征才显示出龟兹石窟艺术的特色,而为学界所公认。

值得注意的是,克孜尔尕哈窟群中的第31、32两窟却与此大不相同,而独具特色。笔者曾多次到此考察,1989年9—10月间又作了一次较细致的考察和认真研究,认为这两窟确实是吐蕃人的洞窟。现简述如下:

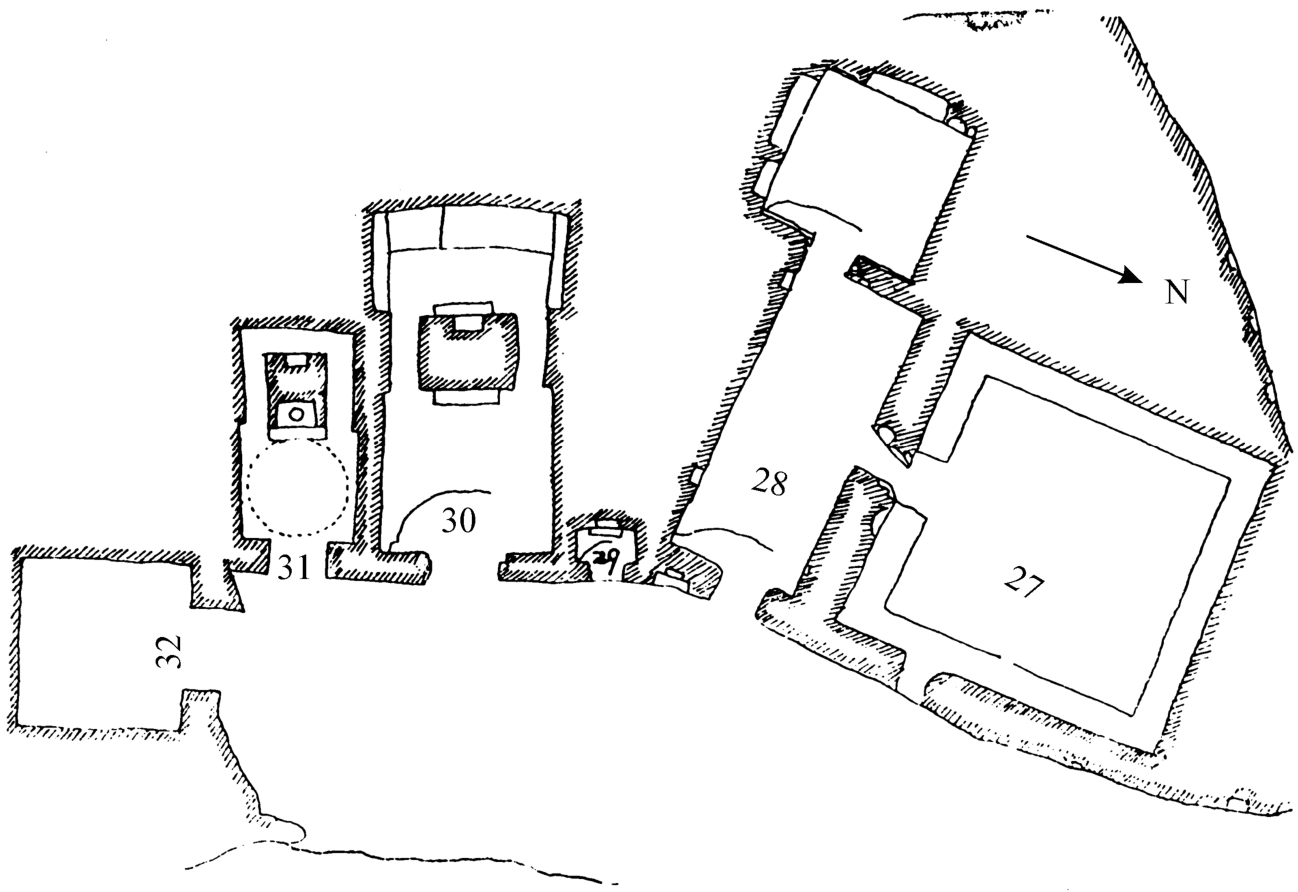

第31、32窟位于沟内西岸,与相邻的第30、29、28、27窟共同形成一个寺院组合(插图1)。它的北面是第23至26窟,隔沟又和第3~7、10窟相望。其中,第27~31窟坐西南东,第32窟坐南向北。[2]

插图1 克孜尔尕哈第27~32窟

首先,从洞窟形制上看,这两个洞窟的形制与该窟群中其他洞窟不同。我认为,第31窟可能是在原中心塔柱窟的基础上改建的:窟内凿中心塔柱,有左、右、后三面甬道,其正壁(即主室正壁)仍残存安装塑山的孔洞遗迹,与第30窟相同;主室的平面呈方形,顶为穹窿式则与30窟不同,且在四隅绘出绿色金翅鸟。第32窟主室平面是方形,顶为套斗式,套斗呈五重,中心绘莲。

其次,从壁画来看,这两个洞窟的壁画屡遭切割,破损严重,但从现存情况看,其壁画内容、布局也与龟兹壁画殊异。这点很早就引起笔者注视,也是我确认它为吐蕃洞窟的一个重要依据。

第31窟主室的穹窿顶和各壁的画面早已坍塌剥割无存了,仅在窟顶右侧靠近右甬道(西南角)处有一只不甚完整的绿色金翅鸟。我们知道,藏传佛教遵奉佛“常示造业与转生,大宝菩提与涅槃,如此佛陀之化身”,并说佛常以鸟等相示现[3]。鸟相,即以金翅鸟表示,因而常常绘金翅鸟。

右甬道外侧壁和后甬道后壁保存了几幅壁画及其残迹。右甬道外侧壁的画面均布局在长方形格内,由此可知,原来右甬道外侧壁满绘长方形格,格内表现佛本行经变画。后甬道后壁也绘佛本行经变故事画,但呈连续状铺开,没有方格相隔。

这种画是在画面中央绘佛像,两侧菩萨、天人、比丘、世俗人等围绕,有的还有道具,如舍利塔等。故事内容主要由位于佛脚两旁、佛所面向的人物表现。现保存比较完整的有两幅:一幅在右甬道外侧壁,佛立画面中央菩提树下,面向左侧,可惜左侧画面残缺严重,无法辨认(似为两只鸟);佛右侧上方一比丘合十而立,下方一女子跪于佛前,双掌相合,衣服虽似龟兹装,但却是头束带,两辫垂肩,与龟兹女性发式不完全相似。这幅画的内容可能是表现佛于无数劫前,供养诸佛,使其授决定记,而修成佛的故事,可称为佛本行经变画。

后甬道保存的壁画较多,但也是残破不堪,能辨识出形象的有以下几幅。

1.后壁残存一横幅画面:佛立中央菩提树下,面向左侧,下方一菩萨蹲跪,具光头,袒上身,披帛,腰结长裙,双手举一圆形红色状物过头,向佛奉上。后面一女子蹲跪,头梳两辫,合十致敬。上方一塔耸立,其踏步、塔柱、椭圆形门、复体式顶和圆锥形塔刹等清晰可辨。塔左侧一怒目尖耳的护法急速飞来,右手高举持一幡。此图似为佛本行经变中之“以宝珠供养宝体如来”,《佛本行集经·发心供养品》叙述,佛于无数劫前,曾发心供养宝体如来,如来涅槃后,天人造舍利塔,因而画面上有护法神送来塔幡,菩萨又将清净琉璃宝珠安置塔上,光彩灿然,画中菩萨所捧之物可能就是此宝。藏传佛教也认为,“菩萨的资粮或宏愿圆满,及佛土清净,并应化有情的善根成熟,佛始出现于世”,而宣讲正法。《大悲妙法莲华经》和《秘密不可思议经》中,都叙述了往昔各劫中,国王、大臣、婆罗门及其他眷属、儿子等,发心积资粮,善根成熟而被授记,有一千零五佛或一千佛出现于世的情况。[4]可见发心、供养是获得资粮的重要途径,与这些壁画内容吻合。

2.后甬道券顶的壁画保存较多。在横券上用白色涂出一条中脊,内绘一列交脚而坐的人物正面像,从残存遗迹上看有十二身,其中有的具头光、身光,有的仅有项光,有的头有肉髻……大部分是袒上身,也有的斜披络腋,下结短裙,左手叉腰,右手持物。有的好像持金刚,也有的人物下方画一马或兽,表示乘骑。但剥落得太严重,难以辨认,也许和龟兹壁画一样是表示天部的。从其中有一身骑龟像,应是水天看,该图可能是十二天像,与梵天、地天、月天、日天、帝释天、火天、焰摩天、罗刹天、水天、风天、毗沙门天、大自在天等图像吻合。

3.后甬道券顶前侧绘菩萨,现已残破不全。根据遗迹判断,原来可能有12身,均为黑白两种肤色相间,具头光,袒上身,披帛,下着短裙,两脚相交,且右足在上而坐。位于左侧的第5身和第8身脱落严重,无法辨认。第6身:左手置左腿上,右臂屈曲举一莲花;右前方坐一女子,怀中抱一小儿。第7身的座下可见有四个蛇头,头和右肩上也有蛇头。第8身后面有框线与第9、10、11、12身相界,其中第9身仅存胸以下部分,呈行直状,可看出下穿的半圆形短裤(短围裙)与西藏拉萨查拉路甫石窟的菩萨衣服相似[5],其右臂后屈而上举,似托一物。第10身坐方座上,头顶有一圆状物,两手置胸前,横持一竿,两端有三叉,当为三股金刚杵。第11身,左手托一钵置胸前,右臂屈曲,右手上举,头顶上有一红色物(似为牛头)。第12身坐车上,两侧有车轮,右手置左腿上,右臂屈曲前举。

4.券顶后侧可见8身菩萨及其痕迹,也是黑白肤色相间。第1身仅见头及头光。第2、3两身似为一组,两脚相交而坐,右手捧钵,面面相觑,似在谈论着什么。左侧树下,一匹白马与一头黑驴相偎而立。第5身菩萨骑白马,持弓欲射,着长裤、足蹬靴,腰结的带向后飘扬。坐在其后的第5身菩萨,双臂前伸,两手摊开置膝上,显出无可奈何的样子(插图2)。第7身菩萨,两臂伸在木头间,好像被绑在架子上,正在挣扎。这似乎是几组连环画,内容待考。

插图2 后甬道券顶后侧壁画

后甬道所有的这些壁画与龟兹洞窟的后室表现佛涅槃经变内容及券顶绘飞天、扛木比丘等图像很不相同,就是和菱格故事画或千佛像也大相径庭。(https://www.xing528.com)

该洞窟中最精美、最具特色的壁画要算是左甬道内侧壁的本生故事了:画面左侧一蓝色塔竖立,地宫中卧一人,身上爬着几只老虎,当为萨埵那太子舍身饲虎。塔呈圆锥体,上有塔刹,刹上的两幡飘扬。塔前一人,天衣斜披,帔帛绕臂,脚蹬长靴,向塔走来。画面中央,萨埵那太子横躺在下方,身旁跪一人正在悲恸哭泣(插图3),下身穿的蓝地散花喇叭状长裤可透视到脚的骨骼。后面一男性人物匆匆赶来,身披的红地绿色散花锦“楮巴”向后荡漾。这两身人物可能是萨埵那太子的慈母和父王。画面上方也有二人双手高举,应为其二兄长。这是龟兹石窟,尤其是克孜尔尕哈石窟中经常出现的内容,所处的位置也与第23、16、14等窟基本相同(第23、16窟在右甬道内侧壁,14窟在右甬道外侧壁)。但该画中特别强调起塔,并用地宫表现出塔的内涵,却是在龟兹其他石窟中所没有见到过的。很可能所依之经不同,可能为《菩萨舍身饲虎起塔因缘经》。另外,画中人物的服饰:父王着“楮巴”,天人蹬靴,也是龟兹壁画中前所未有的,表现了强烈的民族特色。

插图3 因缘故事画中的人物

第32窟的壁画破坏更严重,仅余套斗顶右后(东南)角隅中一幅残缺不全的画面,可以看出:菩萨坐在中央,戴项链,左腿弯曲置台上,右脚下垂,右手置右胯间,右壁屈曲,左手置胸前。菩萨两侧各坐二人,左侧可能是两身天人(菩萨?),右侧前面一婆罗门,后面有一天人。画面中央的菩萨腰结蓝色长裙,外套黑色(变色而成)菱纹短裙,系淡绿色带,也与拉萨查拉路甫石窟菩萨的服装有相似之处。

再次,从壁画风格看也有明显的特色。这两个洞窟画中的人物造型,虽也是宽胸细腰,但只是用粗细不同的线条勾勒轮廓或衣纹、面目等细部,再薄施淡彩,再不是紧劲有力的铁条,也没有凹凸晕染和人物肌肤突起的健美感,与龟兹其他洞窟的壁画相比,体型显得纤细苗条,强调秀逸之美。人物的脸庞略呈长圆,大部分鼻直而不甚高隆,明显与龟兹人物形象不大相同。菩萨的衣服和装束也比较简单,大多只着半圆形短裙,也有穿长裙和短裙的,又与西藏石窟中的菩萨装相似。菩萨装饰的璎珞、花绳、项圈、臂钏等不见了,只有用朱红色点缀出的项链和腕钏。画面多薄涂石青、石绿、白、黑(可能是变色所致)等色,显得淡雅恬静。

又次,也是最重要的一点是:第31窟左甬道内侧壁萨埵那太子舍身饲虎起塔图的下方,绘有一排供养人像,但因年久剥蚀漫漶,现残存的两身,头部也不清晰,仅可见上半身,并隐约可看出头部裹巾。一身颈佩朱红色项链,可能是女性,内穿满饰云纹(或涡旋纹)图案的圆领衣服,外披红色袒右的“楮巴”,有深色缘饰。另一身穿红色圆领内衣,外披竖条纹和圈点纹相间的“楮巴”,可能是一男性。这两人身穿的“楮巴”均褪出右臂,似“袒右”,但从戴项链、穿着花纹图案华丽的服饰上看来(插图4),他们穿的不应是袈裟,显然是“楮巴”,即一种无领、斜襟、右衽长袍,穿时要褪一袖,袒露右肩,也与拉萨查拉路甫石窟造像中松赞干布披的楮巴相同,明显是我国藏族人民传统的一种服装。有趣的是,上述萨埵那太子舍身饲虎起塔图中的国王、王后也穿这种“楮巴”,与供养人的服饰相似,当然质地更上乘,图案也更精美,是当时流行的散花锦,与记载中吐蕃人“释氈裘,裘纨绮”相吻合[6]。同时,该窟壁画中的女性人物都有两条辫子垂于双肩,这又是史籍中“妇人辫发而下”[7]的真实写照,再如壁画中的世俗人,甚至天人也脚蹬长靴。上述这些都是当时吐蕃人民服饰的反映。

插图4 吐蕃供养人像局部

最后,从历史发展和吐蕃人活动的情况看,从公元8世纪中叶至9世纪30年代,佛教在吐蕃取得了事实上的统治地位,特别是在意识形态领域,如道德、法律、文学、艺术、哲学等都从属于佛教,历史上称其为前弘期。在这个时期内,吐蕃曾于公元670年至693年和787年以后到850年左右,两度占领龟兹,第一次仅23年,第二次大约有50多年。这两个洞窟有可能是吐蕃第二次占领龟兹时所绘。公元838年,达玛继任吐蕃赞普后,曾禁止人民信仰佛教,焚烧一切佛经,关闭吐蕃境内的大小寺院,强迫僧人还俗,因此,有一部分贵族和僧侣逃到吐蕃统治的边远地区,伺机再起。[8]这样,在龟兹地区修筑佛寺便是顺理成章的事。这里,很可能是在吐蕃人改建第31窟之前,第27~32窟的这组洞窟中,大概只有第27、28、30和31窟,其中第27、28窟实际上是一套说戒堂,第30窟是支提窟,其雕塑、绘画保存完好。吐蕃人对这组洞窟进行了改建和重绘,又修筑了第32窟,构成了既有礼拜殿,又有说戒堂的完整寺院组合。1988年,我们曾取第30窟主室侧壁的麦草,请中国社会科学院考古研究所实验室进行了碳14测定,年代是距今1211±70年,树轮校正年代为公元855+80~855-105年,这就证实了我们上面的论述。后来因回鹘人又对这组洞窟进行了维修和改进,使得第30窟后室前壁目前尚明显地遗留下了他们的壁画。同时,又因开凿彩绘了第29窟(实际上是个龛),从而形成了真正的由五个洞窟组合的寺院。

多年来,考古、文物和美术史研究者都曾一致认为,龟兹地区应该有吐蕃人的洞窟,这不仅因为吐蕃人在此统治时间较长,也由于他们崇信佛教。许多学者和同行对此也作过探索,但至今仍未见到明确提出吐蕃洞的实例。笔者经过多次实地考察和初步研究,提出了克孜尔尕哈第31、32两窟是吐蕃人修建的洞窟的看法,以期引起同行的讨论。

【注释】

[1]原载《新疆文物》,1991(2)。

[2]晁华山:Les Grottes de Kizilgaha,载Sites Divers de la Region de Koutcha,1987,巴黎。

[3]布顿大师:《佛教史大宝藏论》,68页,北京,民族出版社,1986。

[4]参见布顿大师:《佛教史大宝藏论》,46~52页。

[5]西藏文管会文物普查队:《拉萨查拉路甫石窟调查简报》,载《文物》,1985(9)。

[6]《旧唐书·吐蕃传》。

[7]《新唐书·吐蕃传》、《册府元龟》。

[8]参见王辅仁、索文清:《藏族史要》,成都,四川民族出版社,1982。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。