德国吐鲁番探险队窃取库木吐喇石窟壁画的位置核对

德国吐鲁番探险队窃取库木吐喇石窟壁画的位置核对[1]

德国吐鲁番探险队是德国柏林人类文化学博物馆在本国皇家和军火大王克虏勃等人的资助下,于1902—1903、1904—1905、1906—1907、1913—1914年间派出的四次新疆探险队。名为“吐鲁番探险队”,实际上,探查、挖掘的地点遍布丝绸之路北道——西起喀什,东到哈密的古代遗址。库木吐喇石窟只是他们考察、窃取龟兹壁画的一个点,正如格伦威德尔所说,“仅仅是作为在克孜尔主要工作的一种预备性研究”,但就在这个“试点”中,他们切割了大量的壁画,带来无法弥补的破坏。

一

他们对库车县库木吐喇石窟的考察前后共进行了三次,分别是1903、1906和1913年。在这里的几次考察中,不仅拍摄,测绘,挖掘,窃走大量文物,还切割许多壁画。

第一次是柏林人类文化学博物馆的印度艺术史学家格伦威德尔率领胡特(Georg Huth)和巴图斯(Theodor Bartus),于1902年11月到达吐鲁番,12月开始调查和挖掘。1903年4月从吐鲁番返回途中,路经库车时,与日本大谷探险队的崛贤雄和渡边哲信相遇,得知库木吐喇等石窟的消息后,格伦威德尔就匆匆忙忙地赶到库车,并切割了库木吐喇谷口区第22窟(格伦威德尔编号:第2沟中穹窿顶窟)穹窿顶上的两身天神、婆罗门像和三块边饰图案,以及窟群区第38窟(格伦威德尔编号33窟,或称涅槃窟)中心柱后壁的大型涅槃图等壁画运回柏林。这次,连同在吐鲁番窃取的文物共有44箱,每箱重约37.5公斤。

这一“成绩”鼓舞了德国东方学界,导致成立了一个专门的委员会,主要成员有梵文专家皮舍尔(Richard Pischel)、柏林大学教授买耶尔(Eduard Meyer)等,提议尽快派遣考察队,成立“德国皇家吐鲁番考察队”,再次到新疆进行挖掘。由于格伦威德尔的健康欠佳,第2次考察(这是考察队建立后的首次,因而也被称为第1次)于1904年开始,由勒柯克任队长,巴图斯参加,主要在吐鲁番地区活动,未到库木吐喇石窟。这次共带走文物103箱,每箱重100至160公斤。

1905年12月,当格伦威德尔到达喀什后,与勒柯克一起开始了第三次考察活动。因为格伦威德尔带了一名助手——波尔特(H.Pohrt),考察队成员成了4人。他们于1906年初考察了图木舒克遗址后,第二次来到库车县,首先考察了克孜尔石窟,又返回库木吐喇,决定先在库木吐喇考察,挖掘,摄影,摹绘,切割壁画,窃取文物,取得经验,再在克孜尔大动手脚。勒柯克在《新疆地下的文化宝藏》中记载,库木吐喇石窟开凿在湍急的河水左岸,“岸边零星还分布着好几个寺庙遗址,之间被崎岖险峻的山谷所分开”。他们先挖掘的都尔都尔-阿户尔遗址,是“一处已经被沙土埋起来的寺庙遗址”,在一座佛堂的塔基上,看见残存大立佛的下肢和半圆形的莲花座,收集到两身天王塑像。在一座塔基中发现了舍利盒和佛传壁画,当时的“壁画保存得还相当完好,从里面我们抢救出了大量很有价值的雕塑、写本和其他文物”[2]。

这一次德国人在库木吐喇待的时间最长,从1月27日,一直紧张地工作到2月25日,近一个月的时间。格伦威德尔对这里的洞窟进行了编号,从渭干河下游向上编起:分别称为第1沟、第2沟和题名沟,而开凿于渭干河左岸的洞窟称为主区窟(今称窟群区或大沟区)。第1沟最少编了15个洞窟,第2沟的洞窟总数不清楚,但他提到大、中、小三座穹窿顶窟。在主窟区内的下游河崖上有37个洞窟,上游崖上有53个洞窟,上游最上端有5个洞窟,即五联洞,编号为49~53窟(今68~72窟);同时,格伦威德尔也像在克孜尔一样命名了其中的一些洞窟。[3]日本人中野照男说:“德国队至少对百余个石窟编了号。”[4]格伦威德尔命名的洞窟有14座,均作了较详尽的文字记录,测绘的洞窟平面图和勾勒的壁画线描图有76张。勒柯克测绘了五联洞(第68~72窟)的平面图。

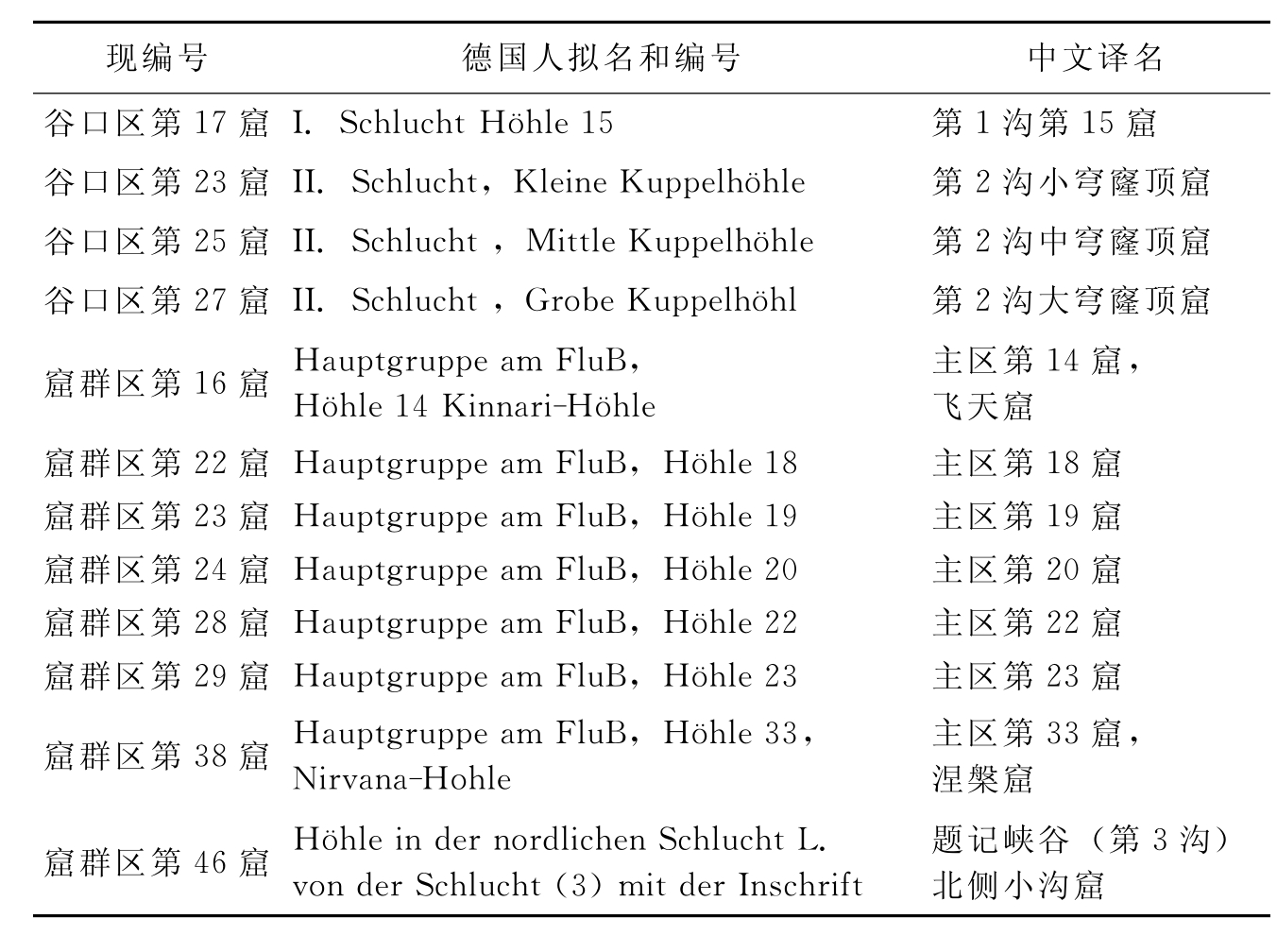

现洞窟号和德国人所拟名对照表[5]

续前表

事后,他仍怀着喜悦的心情记述道,“我们抱着极大热情在这里工作,每一天都能有新的收获”,并称赞,这些石窟寺设计精巧,结构合理。他说:“这里的文明程度,在一些习俗中可以完全体现出来,而这些习俗又可以从这些富有艺术价值的壁画和书写工整漂亮的文字中反映出来。可以看出,这种文明的程度比在同一时期欧洲德意志公国的文明程度要高。”

德国人重点考察的洞窟,格伦威德尔说得很清楚,“在我逗留这里时,比较深入考察过的洞窟有:第1沟第15窟;第2沟内北侧的一些洞窟与建筑物;主窟区群的第14、18、19窟及其附近的洞窟,第33、42窟;还有题记沟3北侧支谷中的那座洞窟”。与现在洞窟的编号对照,相应为谷口区第1沟的第17窟,第2沟的第23、22和27窟;窟群区内的今15~17、22、23及24、28、29窟,还有第38、58窟和第46窟。但从其《报告》看,应该还考察了第10、12和45窟等。

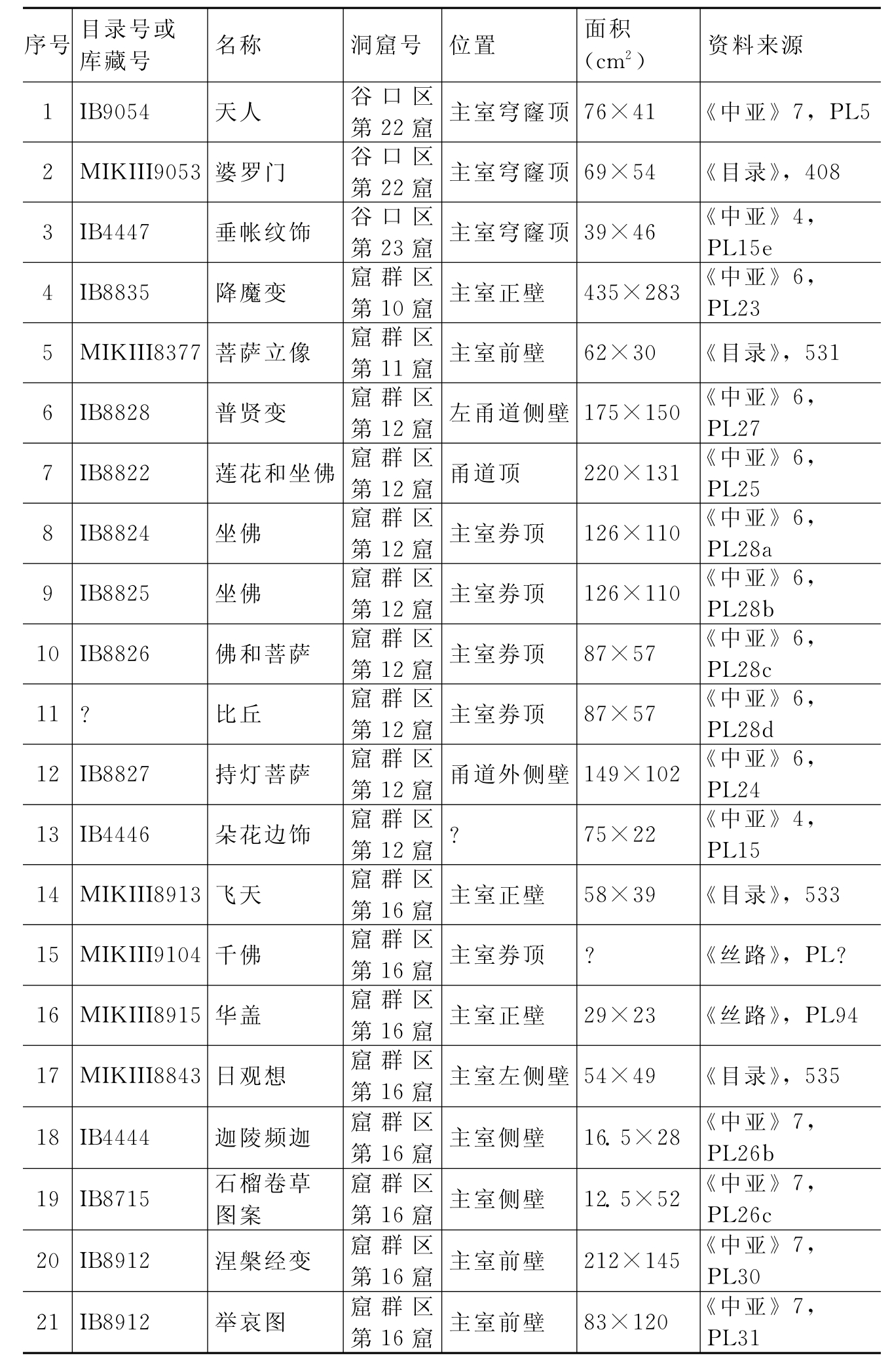

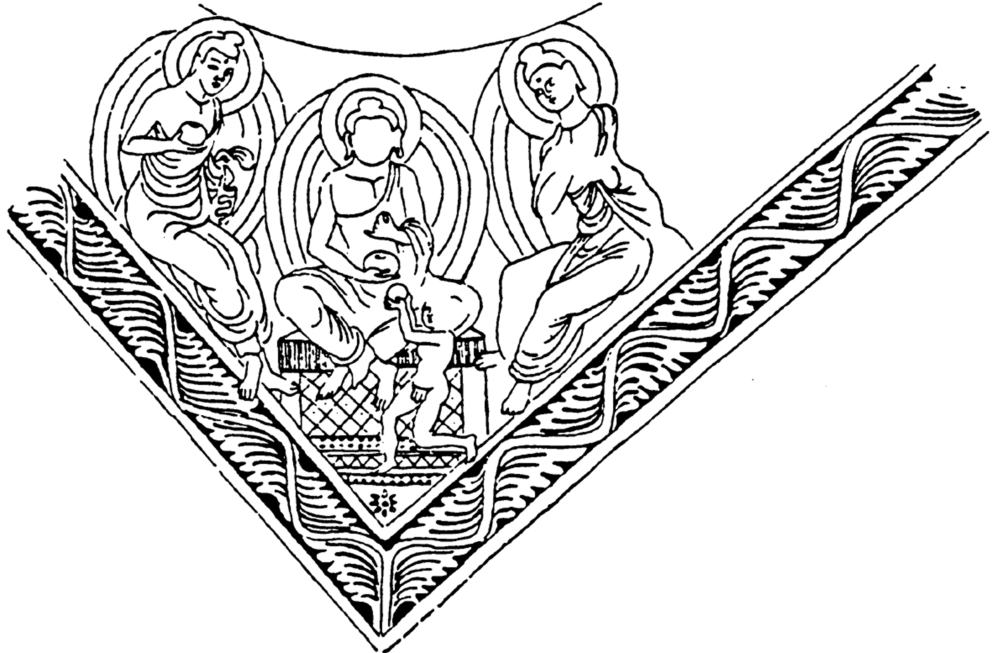

这次切割的壁画主要是他们称为第二种风格的洞窟,也有不少汉风洞窟的壁画。除了前述第22窟的天神和婆罗门像早在1903年第1次来库木吐喇时已切割拿走外,他们切割了谷口区第17、22、23和27窟以及窟群区第23窟的壁画,仅在窟群区第23窟一个洞窟内就切割14.25平方米(谷口区第17、23窟和窟群区第23窟详见下文)。汉风洞窟中主要割取了第16窟主室门壁上方的大型涅槃变,面积竟达3平方米;蔓藤卷草石榴纹边饰及其中的迦陵频迦鸟(插图1)和第11窟的菩萨像可能也是这次劫走的。格伦威德尔在记述涅槃窟(今38窟)时说,其主室正壁描绘着降魔变,并说主室券顶绘有佛像,四周有胁侍天神,而且所有人物都面向正壁。人物之间的空白处,画了许多莲花祥云等装饰图案。甬道券顶描绘着“美丽的花卉图案,其中有莲花和祥云……其上方又有一排坐佛……我们已取了些样品运回博物馆”。其实所有这些壁画都被切割带走了。

插图1 第16窟的迦陵频迦

他们离开库木吐喇后,马上到达克孜尔石窟,接着又去森木塞姆石窟、焉耆县七个星佛寺等遗址。1907年4月返国时,带走文物128箱,每箱重70~80公斤。格伦威德尔整理,并于1912年出版了正式的考古报告,Albbuddhistische Kultstateen in Chinesisch-Turkistan,bericht uber archaologische Arbeiten von 1906bis 1907,Kuca,Qarasahr und in der oase Turfan(《中国新疆的古代佛寺——1906年至1907年在库车、焉耆和吐鲁番绿洲的考古工作》)。

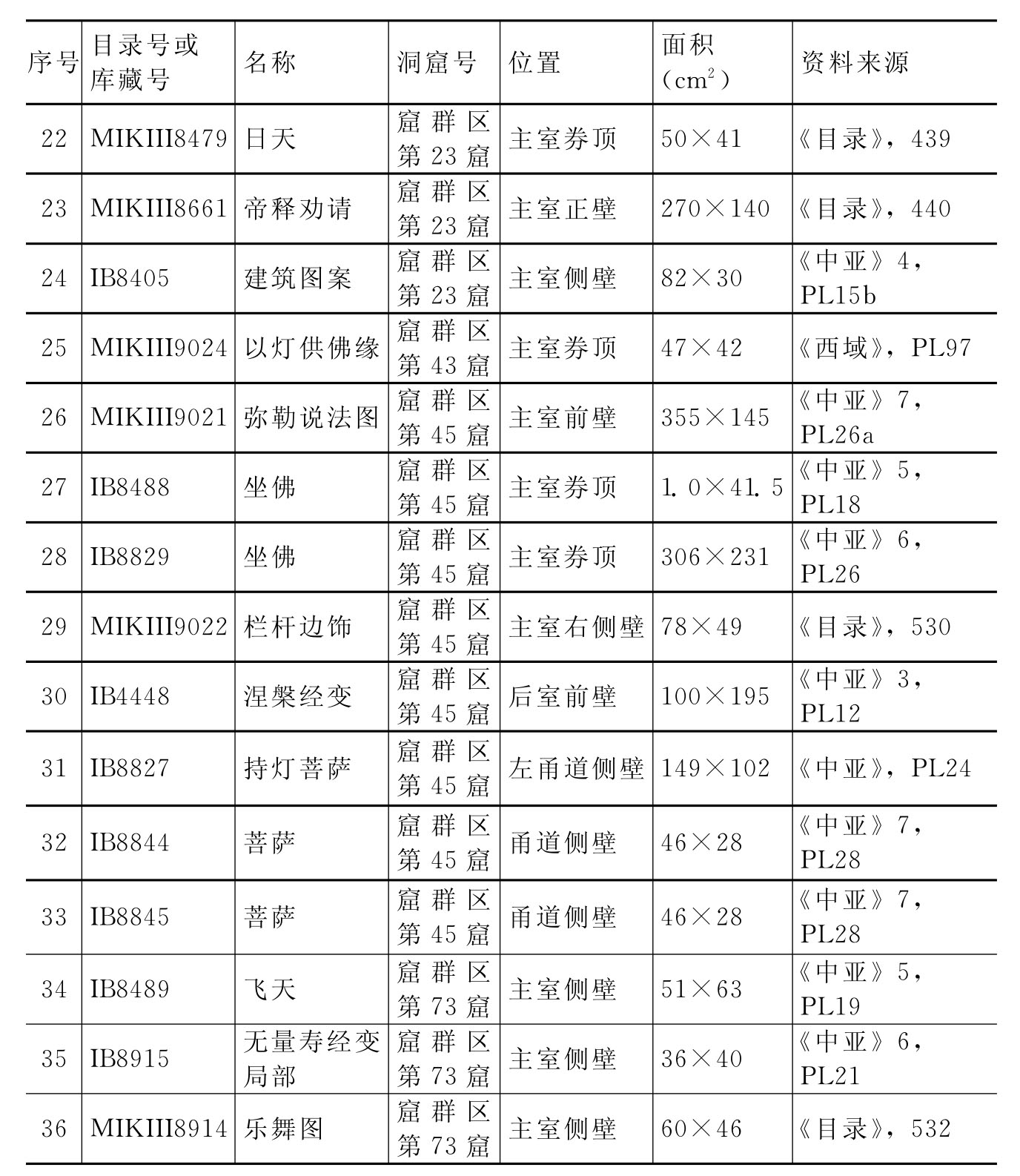

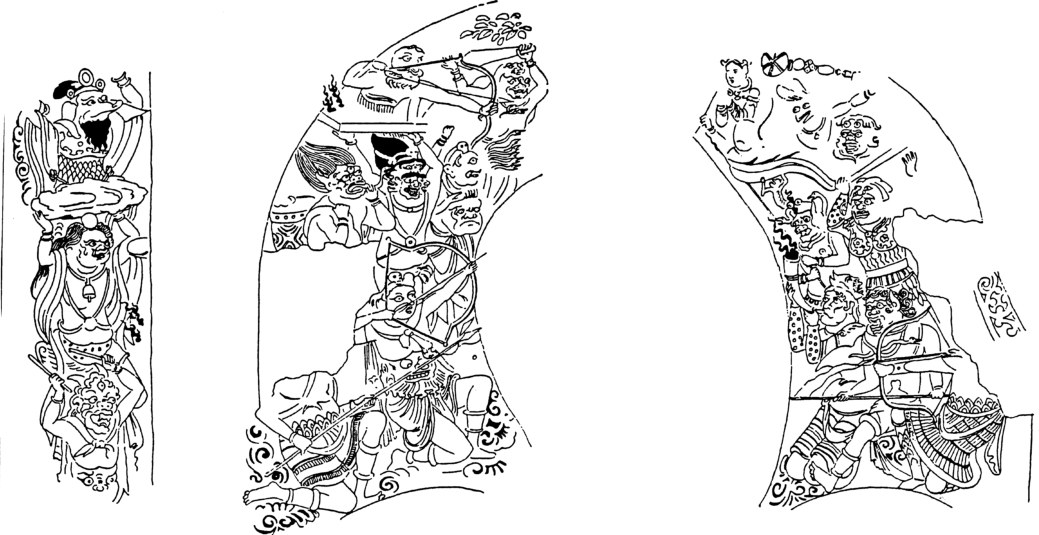

第三次是1913年10月,勒柯克带队重返库木吐喇,这次只有他和巴图斯两人,重点在于劫取壁画。勒柯克在其所著《希腊晚期的中亚佛教艺术》第6卷的“卷首语”中说,“当第四次探险队(1913年)到库木吐喇时,我看到这里还保留有一些属于中国唐代的名贵绘画,于是立即派人发掘,并把它们带了回来。”[6]他们割取最多的是窟群区第28、29和45窟,还有第10、12、24、38、43等窟的壁画。[7]他们切割了第28窟窟顶画面、两尊坐佛像和正壁跪着的男性像。在第29窟从券顶中脊“入口处依次绘有兔、马、象、人、地狱的生物、飞翔的佛(2尊)、说法的佛、暝思的四头僧人(2尊)、五头僧人(2尊)、六头僧人、七头僧人、双头僧人和佛(3尊)”和左、右两侧壁的方格因缘故事画切割达50幅之多。勒柯克在第45窟,称为阿布沙罗斯窟中揭取壁画的面积之大,十分惊人,有前壁、门上方的大型弥勒佛于龙华树下说法图,面积达5平方米;纵券顶中脊左侧整壁的因缘故事(或称坐佛像),面积竟达7.15平方米;位于中心柱后壁的整个涅槃变,面积1.95平方米,还有行道中的立佛、立菩萨像和主室左侧壁下方的栏杆图案等。在第12窟揭取了主室正壁、佛龛周围的降魔变。还拿走了第24窟券顶中脊的动物、立佛和比丘像,第43窟纵券顶的因缘故事图(插图2),第38窟的菩萨等等。

插图2 第43窟纵券顶的因缘故事图

接着,他们又到焉耆、吐鲁番等地切割壁画。这次共带走文物156箱(每箱约70~80公斤),包括大量库木吐喇石窟的壁画。

德国吐鲁番探险队总计在新疆共窃取文物433箱,约3.5万多公斤,可以说“能拿走的都拿走了”。勒柯克于1928年发表了考察报告:Von Land und Lenten in Ostturkistan:Berichte und Abenteuer der 4.Deutschen Turfan Expedition(《中国新疆的土地和人民——德国第四次吐鲁番考察记》)。勒柯克和瓦尔德斯密特合作,陆续编辑和出版了大型图册,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien,Ⅰ~Ⅶ(《希腊晚期的中亚佛教艺术》,1~7卷)。

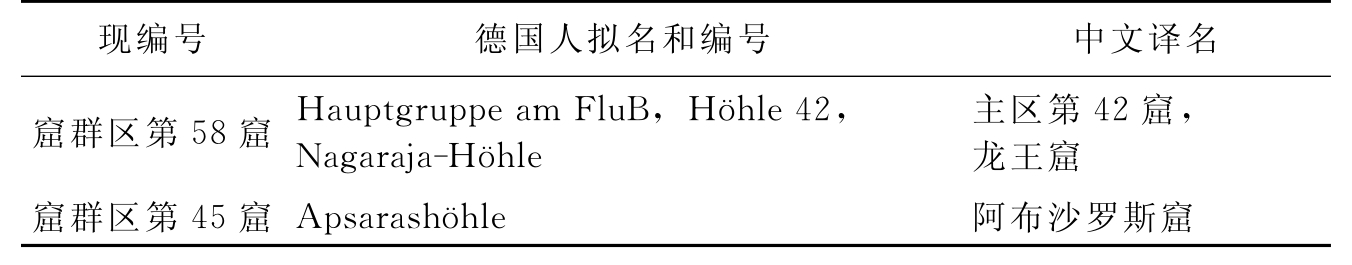

德国吐鲁番考察队窃取库木吐喇石窟壁画表(仅见于公开发表者)

续前表

资料来源:

V.Lecoq und E.Waldschmidt,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien,ⅢⅧ,1922—1933.(表中简称《中亚》)

H.H9rtel and M.Yaldiz,Die Seidenstrae,Malereund Plastiken aus buddhistischen Hohlentem peln,1987.(简称《丝路》)

Staatliche Museen Preuischer Kulturbeitz,Museum für Indische Kunst Berlin,1976.(简称《目录》)

Rèunion des Musees Nationaux,Sèrinde,Terre de Bouddha,Dix siècles d’art sur la Route de la soie.(简称《西域》)

德国吐鲁番探险队切割、拿走的这些壁画,入藏在德国人类文化学博物馆,就是现在德国柏林印度艺术博物馆的前身,并进行了编号。该博物馆把一批大型壁画用水泥等建筑材料固定在博物馆展厅内,据说主要是吐鲁番柏孜克里克石窟的壁画,毁于第二次世界大战中,有些从库木吐喇石窟切割拿走的壁画现在也不知在何处。如前所述,德国人整理出版了这几次的考察报告,又陆续出版了一些著作,如格伦威德尔的《古代库车》(Alt-Kutscha,Berlin,1920)、瓦尔德斯密特的《犍陀罗·库车·吐鲁番》(Gandhara Kutscha Turfan,1925)等。后来,德国国立普鲁士文化遗产博物馆编辑出版《德国柏林印度艺术博物馆吐鲁番藏品目录》;柏林印度艺术博物馆馆长雅尔蒂茨(M.Yaldiz)撰写《新疆美术史考古》(Archaologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens(Xinjiang),New York,1987),还有马·布萨格里(Mario Bussagli)撰写的《中亚绘画》(Central Asian Painting,Switzerland,1963)等著作中收集了部分库木吐喇的壁画。近年来德国举办并参与了一些国际性展览,展出部分从库木吐喇获取的文物。我们只能从这些图册和著作了解库木吐喇石窟之一斑。

二

我们在格伦威德尔比较深入考察的洞窟中,选择他记录比较详细,但现已被破坏的几座洞窟,主要是谷口区第17、23窟和窟群区第23窟略述于下,以供研究对照。

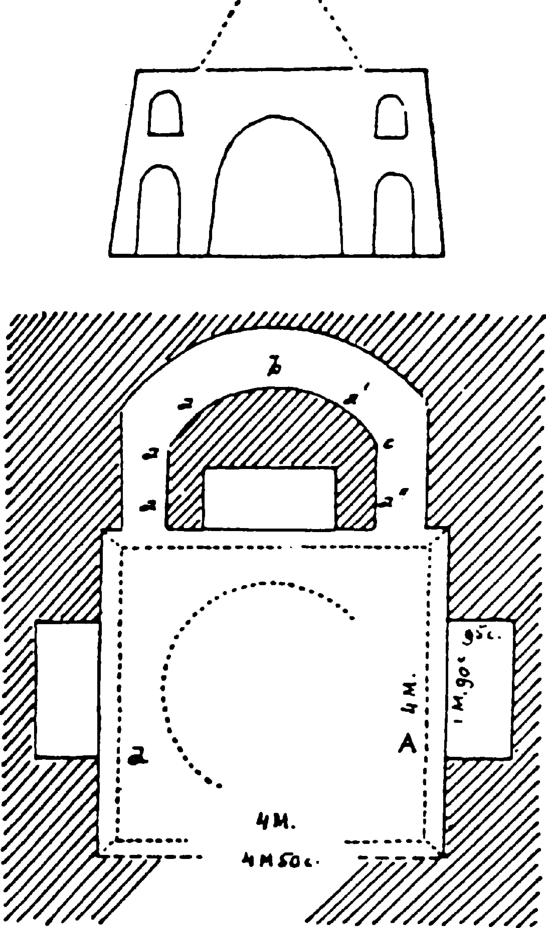

谷口区第17窟是座中心柱窟。主室平面为方形,顶为穹窿式,正壁中央开一大龛,左、右甬道上方各有一小龛,左、右两侧壁也各开一龛(插图3)。供作佛事右旋的中心柱左、右、后三甬道呈弧形状。[8]龛内的塑像已经毁坏,但这里的壁画正如格伦威德尔所说的“内容值得重视”。正壁佛龛左侧(该文所述方向以正壁佛龛为基准)绘着演奏箜篌的乾闼婆,右侧是帝释天夫妇,飞天围绕在佛龛四周。右甬道上方小龛旁描绘一身礼佛者。窟顶四角隅绘有“蓄有胡须,尖耳朵”的护法神[9],双手托着穹窿的边缘,四周游动着水生动物。两侧壁龛中的塑像已被毁,残存重叠的山峦、小湖、树木等图案。龛外和前壁均为“大型佛说法图”。

插图3 谷口区第17窟平、剖面图

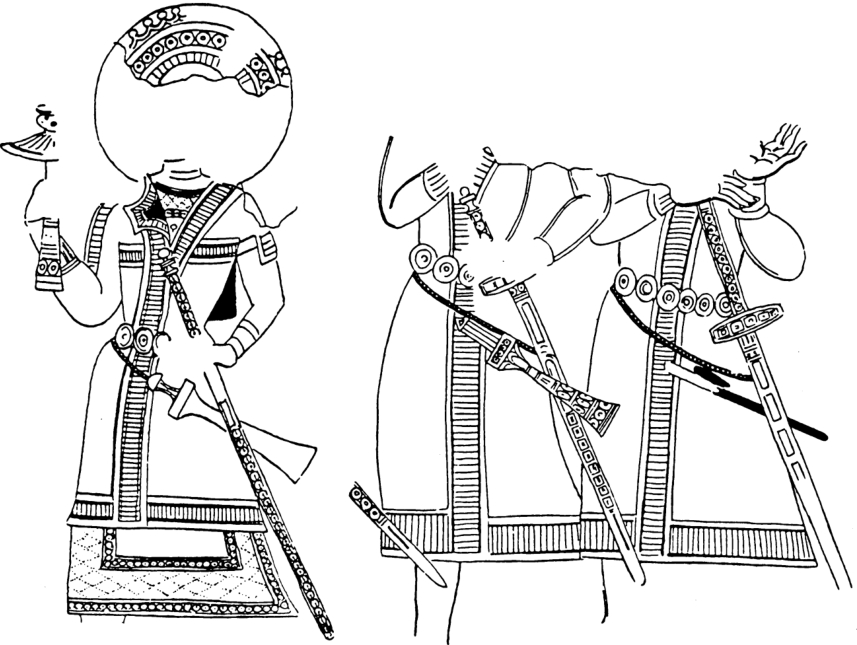

“甬道的壁画构成本窟最值得注意的部分:外侧壁为施主一家人的供养像,内侧壁绘天神。”右甬道内侧壁“最前面的那尊女神保存得最为完好”(插图4)。供养人像高1米。左甬道内侧壁有4身身披铠甲的男性供养人,面向入口,其中第1身已损坏无余。第2身有头光,光上带有小圆星,后面两身只残存胸以下部分(插图5)。外侧壁有一排引荐僧,但仅残存一身,后面跟着8身男性供养人。另一侧甬道外侧壁是一排女性供养人(插图6)。格伦威德尔详尽地描述了他们服饰的样式和色彩,以及腰带上的悬挂物和手中所持之供物等,并说“所有这些人物的上方,都有一条特别的条幅,上写婆罗谜文字,但全遭受破坏”。德国人从该窟切割拿走供养人和引荐僧画面,编号为MIKIII9067、MIKIII9043。[10]

插图4 谷口区第17窟右甬道供养天人像

插图5 谷口区第17窟左甬道供养人像

插图6 谷口区第17窟右甬道供养人像(https://www.xing528.com)

谷口区第23窟(德国人编号为第2沟小穹窿顶窟)也是平面呈方形的穹窿顶窟,有长长的门道。[11]穹窿顶中心为一朵大莲花,从中伸出的放射线把穹窿分成十个梯形条幅,相间填绘立佛或立菩萨像,佛和菩萨脚下的两旁各有一身供养天人(插图7)。穹窿下沿装饰带有十字或花形的垂帐纹。窟顶四角隅绘有坐佛像,有的还有礼佛者,四边是围绕佛像的飞天。该窟内所有的墙面都满绘方格佛像和方格菩萨像(插图8)。德国人主要切割走装饰图案,有窟顶、穹窿边沿等,编号为MIKIII9051、9183、4447。

插图7 谷口区第17窟窟顶菩萨

插图8 谷口区第17窟方格菩萨像

在窟群区劫取壁画最多的是第23窟(德国人编号为主区窟第19窟)。这是座典型的中心柱窟,格伦威德尔说,是“从前十分精美、而现在受到严重破坏的洞窟”。主室正壁表现佛陀在帝释窟说法的场面,“佛龛四周绘着美妙至极的飞天”。主室前壁、门上方描绘有弥勒说法图:弥勒左手持净水瓶,坐台上,四周六身天人围绕。门两侧也绘有许多壁画,其中一侧的大型立佛及礼佛人物仍清晰可辨。右侧壁有两行6幅佛传图。纵券顶的中脊为天象图,两侧五行菱格因缘故事图,最下方三角形内填绘本生故事画(插图9)。中心柱后壁绘焚棺图,对面墙描绘着八王争、分舍利图,左、右侧有身披铠甲,手举战旗,持弓及长矛,骑着大象的武士相对而来(插图10)。后甬道左、右壁分别描绘着魔王像。

插图9 窟群区第23窟本生故事画

插图10 窟群区第23窟八王争、分舍利图

格伦威德尔记述“两侧甬道:供养人家族的人物画像,特别令人感兴趣”。遗憾的是供养人上方的婆罗谜文字遭到刻画。这些供养人像都位于甬道的外侧壁:左甬道的第1身是一位头后有光环的人物,后面紧跟着两组各3身,共6身人物,其中第4身为女性。另一侧甬道描绘8身供养人,前面2身引荐僧,后面也有6身,格伦威德尔认为,这是一家人,最前面绘一小女儿,接着是男性——父亲、女性——母亲和后面的三位儿子(插图11)。

插图11 窟群区第23窟女性供养人像

德国人在这里切割的壁画较多:格伦威德尔在记录前壁、门上方的弥勒说法图时说,“这幅画现在也到了博物馆”,面积2.42平方米,编号为IB9152。格伦威德尔说,“我们把飞天中的一个形象剥取下来运回博物馆了”,但根据其《目录》看,切割了三身伎乐飞天和四身祈祷的天人像,面积2.35平方米,编号IB8661。券顶的日神,编号IB8479和11幅因缘故事画及其位于佛像侧、表现故事内容的人物像。后甬道后壁的八王争、分舍利图,面积2.5平方米;后甬道左侧壁的魔王像,面积1平方米,编号IB8641。精美的两排供养人也被窃取:左侧6身,面积2.5平方米,编号IB8632;右侧的2.24平方米,编号IB8631。还有主室侧壁上方的边饰等,总共切割该窟壁画14.25平方米。

此外,格伦威德尔还较详细地记录了第38窟,但经我们核对,发现有不少地方不够准确。

三

德国人曾经在库木吐喇石窟考察,后来又进行了研究,为我们提供了宝贵的资料。现在,当我们研究库木吐喇石窟,面对那些破损不堪、满目疮痍的洞窟壁画时,格伦威德尔在《报告》中的记录,他们绘制的76张平面图和壁画线描图,就成为了解这些洞窟原貌的重要参考,那也是国际学术界常常引用的材料。

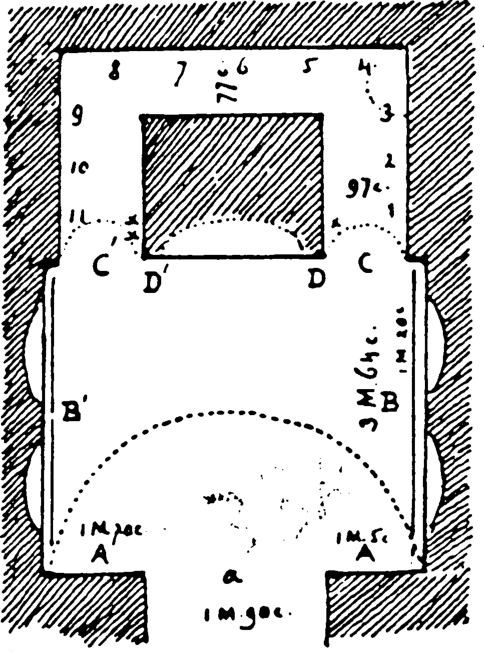

但是,德国人毕竟是外来者,行色匆匆,出现了一些错误,主要是格伦威德尔似乎把时代相同、内容相近的第10、12、38和45窟混淆了起来。首先,他正确地绘制出第38窟(德编号33窟)的平面图(插图12),但却误将第10窟主室正壁、佛龛四周的魔军袭佛图(插图13)错记成第38窟。[12]第38窟主室正壁佛龛内至今仍保留着佛头光和身光中的小坐佛,那么,其主尊应当是毗卢遮那佛像,而不是佛降魔像了。而第10窟主室右侧壁上方仍有降魔变的一点残余。其次,格伦威德尔说,第38窟“塔柱后面的墙(窄墙)上,绘有大型涅槃图,此图早在1903年就已放在柏林博物馆了。这幅美丽的壁画(1.9米宽,1米高)……保存下来的有侧卧的佛像……在佛陀前面娑罗树下有五名男女天神在向他合十致意。还有几个人物大约是站在佛像的头部旁边,已经毁坏了”。但是,从德国人发表的图版看,却是第45窟中心柱后壁的涅槃变,佛头枕的花卉锦枕的一角现仍见于第45窟后甬道前壁相应的位置。再次,将第12窟两甬道内侧壁的文殊、普贤像也错记成第38窟。格伦威德尔记录,“塔柱的左侧内壁画着文殊菩萨……右侧内壁画着普贤……在文殊对面的长壁上有三个大型人物立像”。这些内容与现存第38窟不同,当是第12窟甬道的内容。最后,格伦威德尔继续记述后甬道后壁说,该壁“画着下列五个人物:手持如意宝珠的菩萨(位于第4处)、正面佛像(位于第5处)、长着许多头的六臂观音(位于第6处),上部两手分别举着日、月,以及一尊手持莲花的菩萨(位于第8处)”。有些画面,如六臂观音等现仍残存在第12窟后甬道。

插图12 窟群区第38窟形制图

插图13 魔军袭佛图

至于说勒柯克的1913年之行,目的在于切割壁画,匆忙中的错误更多。例如在其所著《希腊晚期的中亚佛教艺术》的第3卷中,将上述格伦威德尔所述的涅槃窟(今38窟)实则45窟的回鹘风格壁画涅槃变说成是第16窟的汉风壁画,而且说,“这个石窟的四间殿堂是按照十字交叉的形式安排的”,门壁上有“被毁的身穿回鹘服装的供养人画像”[13],这就更差之千里了。同时,在同书的第7卷中,又收入第16窟的涅槃变,自相矛盾。他与格伦威德尔同样错误地把12窟甬道的尊像和甬道顶的图案记成38窟,又把12窟右甬道(即格氏称为的左甬道)内侧壁的文殊变记叙为出自45窟,即阿布沙罗斯窟等等。

在第7卷附录《库车地区石窟寺群现存印度—伊朗风格壁画目录》的库木吐喇中,就注明有一些搞不清的洞窟,如“在最下方溪谷的洞窟”的注释说“关于这个洞窟的位置和建筑形式,我们无从准确知道,可能其原始记录本身就有错误”。德国人前后两次考察活动的编号也不统一,如《目录》中叙述:“第22号窟(根据第4次探险队的计数,成为第17号窟)”;又说“第23号窟(根据第4次探险队的计数,应为第18号窟)”等等。甚至连区域的划分也不一致,如格伦威德尔说的“主区窟”中的第49~53窟,即五联洞,勒柯克又把它称为“第2主区”。也许勒柯克对格伦威德尔对洞窟的编号不太熟悉,因为他在现场工作的时间很短,正如他自己所说:“停留在库木吐喇期间,我还独自去库车绿洲附近的一些不知名的古迹中去考察过几次。”[14]更有甚者,竟将库车库木吐喇的壁画和吐鲁番柏孜克里克混淆不清。[15]

所有这些资料上的错误,被利用在研究、分期等论文中,无疑大大地影响了他们的结论,如对38窟,即德国人称为的涅槃窟是典型的回鹘窟,而且是回鹘窟中较晚的洞窟,却被认为是“属于第一种向第二种过渡的形式有主区的33窟(涅槃窟)”[16]。

德国人窃取库木吐喇石窟如此众多的壁画,使这些画面离开原来的位置;有些位置又被搞错;有些壁画,他们虽然没有切割拿走,但在切割中造成大量的破坏,如谷口区第23窟窟顶角隅描绘的三尊坐佛像,格伦威德尔记载说,“中间那身……佛陀,正从前面一个裸体小男孩手中接过一圆形供品”(插图14),现在,这幅壁画仍在墙上,但佛前的小男孩却已没有了。所有这些都给我们的保护和研究造成巨大的困难和损失。因而,了解、核对这些被切割窃取到国外的壁画,是我们全面认识和研究库木吐喇石窟不可或缺的重要工作。

插图14 谷口区第23窟角隅的壁画

【注释】

[1]原载新疆龟兹学会编:《龟兹学研究》第二辑,新疆大学出版社,2007。

[2]所引勒柯克文,请见勒柯克著,陈海涛译:《新疆地下的文化宝藏》,114~115页,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1998。恕不再一一注释。

[3]Albtuddhistische Kultstateen in Chinesisch-Turkistan,bericht uber archaologische Arbeiten von 1906bis 1907,Kuca,Qarasahr und in der oase Turfan(《中国新疆的古代佛寺——1906年至1907年在库车、焉耆和吐鲁番绿洲的考古工作》),Berlin,1912。承蒙敦煌研究院赵崇民先生翻译为汉文,特此致谢。

[4]引自晁华山:《库木吐喇石窟初探》,见《中国石窟·库木吐喇石窟》,175页,文物出版社,1992。

[5]中野照男:《二十世纪德国考察队对库木吐喇石窟考察及尔后的研究》,见《中国石窟·库木吐喇石窟》,232页。

[6]勒柯克和瓦尔德斯密特合著,Die Buddhistische Spatantike in MittelasienⅠ~Ⅶ,即《希腊晚期的中亚佛教艺术》,1~7卷。管平、巫新华译为《新疆佛教艺术》,参看第6卷,417页,乌鲁木齐,新疆教育出版社,2006。

[7]关于勒柯克带领的第四次考察队切割的壁画,目前我们无法看到准确的目录和数字,仅从德国发表的相关著作中汇集而知其点滴。参见《德国吐鲁番考察队窃取库木吐喇石窟壁画表》。

[8]洞窟主室边长4.50米、高2.80米;穹窿直径2.80米、高1米;甬道宽0.68米、进深1.30米。

[9]这部分的引文请参见格伦威德尔《中国新疆的古代佛寺》,9~37页。

[10]参看中野照男:《二十世纪德国考察队对库木吐喇石窟考察及尔后的研究》,见《中国石窟·库木吐喇石窟》。

[11]该主室边长2.90米,穹窿直径1.69米、高1.20米,门道长3.01米。

[12]以下所引格伦威德尔文,参见《中国新疆的古代佛寺》,28~31页。

[13]参见勒柯克等著,管平、巫新华译:《新疆佛教艺术》第3卷,图版12的说明。

[14]勒柯克著,陈海涛译:《新疆地下的文化宝藏》,115页。

[15]参见勒柯克等著,管平、巫新华译:《新疆佛教艺术》第7卷,625页。

[16]参看中野照男:《二十世纪德国考察队对库木吐喇石窟考察及尔后的研究》,见《中国石窟·库木吐喇石窟》,234页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。