历史画廊

——库木吐喇石窟壁画研究

历史画廊[1]

——库木吐喇石窟壁画研究

库木吐喇石窟位于库车县城西约25公里的库木吐尔村。北面,逶迤的琼勒塔格山脉起伏叠嶂,渭干河水穿过木扎提达坂后折而南向流经山前。汉文古籍称为丁谷山,清人谢济世于1730年巡视库车时,记载这里为“丁谷山的千佛、白衣洞”[2]。徐松在《西域水道记》中说得更具体,“渭干河东流,折而南,凡四十余里,经丁谷山西。山势陡绝,上有石室五所,高丈余,深二丈许,就壁凿佛相数十铺,璎珞香华,丹青斑驳。洞门西南向,中有三石楹,方径尺,隶书梵字,镂刻回环,积久剥蚀,唯辨‘建中二年’字。又有一区是沙门题名……两岸有故城”[3],指的就是这里。现存的石窟群可分为两区,通称其为谷口区和大沟区(或窟群区)。在渭干河流进山谷的南口处,散布着32个洞窟,均开凿在河床东岸及其第一至第四沟沟谷内的悬崖峭壁上。从第四沟循渭干河东岸而北,约2公里处有一条宽约20米的大沟。大沟内外崖壁屹立,依壁凿窟,窟室密集,就是我们所称的大沟区,共有洞窟80座。大沟沟口南侧、渭干河的东岸是第1至39和79、80窟之所在,洞窟或凿在山脚,或开于山腰,鳞次栉比,气势磅礴。第40至51窟及73至78窟散布在大沟中,两崖高耸,仰首翘望,题名隐约,被称为题名沟。[4]沟口北侧、傍渭干河床有第52至67窟,拾阶而上,即到著名的“石窟五所”,第68至72窟。这里洞窟骈比相连,前有长廊相通,窟室高大,雄伟壮观。立在窗前,放目眺望,天山余脉耸立前方;俯首下视,河水激荡,惊心动魄,实是修行建寺的理想场所。上述谷口和大沟两区,现已编号的洞窟共112座。在谷口区第一沟的南面、渭干河之东岸是玉其吐尔遗址。遗址分北院、南院和东跨院三部分,其土坯墙迹仍依稀可辨。与此相对、位于渭干河西侧的夏克吐尔是一座佛教寺院遗址。早在20世纪初期,已被德、法、日、英等国的考古家盗掘,文物运至本国。[5]现仅残存些土墙遗迹和佛塔五处,有的佛塔仍巍然屹立。

库木吐喇是距丝路重镇龟兹首府唐代伊逻卢城[6]最近的一处大型石窟群。公元630年,玄奘路经这里时,记载龟兹城西门外,般遮于瑟“会场西北,渡河至阿奢理贰伽蓝,唐言奇特”,其方位、地望等与库木吐尔村一带的遗存相符。[7]和印度、中亚贵霜等国一样,龟兹的佛教寺院,尤其是大型寺院往往和国家的政治生活紧密地联系在一起,库木吐喇石窟也不例外。玄奘“闻诸先志曰:昔此国先王,崇敬三宝,将欲游方,观礼圣迹,乃命母弟,摄知留事。其弟受命,窃自割势”并“封之金函,持以上之”。王还后,果有构祸者曰:“王命监国,淫乱中宫”,弟请王启函,并说“王昔游方,命知留事,惧有谗祸,割势自明。今果有徵,愿垂照览”。王弟怀慈悲之心,赎五百牛之腐刑,而形具故。王以为奇特也,“遂建伽蓝,式旌美迹,传芳后叶”。这个传说说明,该寺院为龟兹国的政治需要而建立,其时代早于公元6世纪。玄奘到这里时,见此寺“庭宇显敞,佛像工饰。徒僧肃穆,精勤匪怠……国王、大臣、士庶、豪右,四时供养,久而弥敬”[8],正是该寺院的繁荣期,才受到国王、大臣的供养,实际上在龟兹国的政治生活中占有重要地位。史籍记载,龟兹国有“常以月十五日晦日,国王、大臣谋议国事,访及高僧,然后宣布”的制度。当玄奘到龟兹“将近王都,王与群臣及大德木叉毱多等来迎”[9],这位大德就是阿奢理贰伽蓝的住持。他会见玄奘时,龟兹国王的叔父,已出家的智月,坐在旁边。这些史实告诉我们,当时,这里是龟兹最重要的佛教圣地和政治中心,“并是耆女宿德,博学高才,远方俊彦,慕义至上”的文化中心。因而在中亚佛教文化及其寺院中占有重要地位。当然,这种政治、经济、文化繁盛的情况,也必然会在它的壁画艺术中表现出来。

唐代是我国佛教文化发展的极盛时期。不仅民间信仰广泛,统治阶级也利用它作为争权夺利的工具,使佛教进一步与政治的变化休戚相关。如武则天就曾信任僧人怀义和《大云经》,把自己的掌权说成是弥勒授记,抹上了一层宗教色彩,并于689年诏“天下各州置大云寺”。705年,中宗复位后,又“令天下诸州立龙兴寺”,安西也不例外,遵令而建大云寺、龙兴寺。公元648年,唐朝政府统一龟兹,移置安西大都护府于龟兹首府伊逻卢城,并统辖龟兹、毗沙、疏勒、碎叶(后为焉耆)四镇,推行唐朝政令。正如慧超所记,“龟兹国,即是安西大都护府,汉国兵马大都集此处”[10]。他们在库木吐喇穿崖凿窟,修建寺院,把中原的佛教思想——大乘佛教及其规仪、彩塑和绘画艺术等带到这里。从此,库木吐喇成为安西大都护府官员贯彻唐朝有关政令,及其眷属礼佛求福的一处佛教圣地。日本探险队曾大谷在库木吐喇切割走中原僧人供养书的题名,其中一方墨书“大唐□严寺上座四/镇都统律师□道”[11]。中原僧人为四镇的都僧统,管理西域的宗教事务,居于领导地位,影响很大。当时的库木吐喇与龟兹其他石窟不同,是中原大乘佛教及其艺术,和当地龟兹风格壁画同时盛行的石窟群。新罗国高僧慧超于727年路经龟兹,在其《往五天竺国传》中记载,“龟兹国,足寺足僧,行小乘法,食肉及葱韮等也。汉僧行大乘法”。安西“有两所汉僧住持,行大乘法,不食肉也。大云寺主秀行,善能讲说,先是京中七宝台寺僧□。大云寺维那,□名义超,善解律藏,旧是京中庄严寺僧也。大云寺上座,名明恽,大有行业,亦是京中僧”。“龙兴寺主名法海,虽是汉儿,生安西,学识、人风,不殊华夏。”因而,在壁画艺术上,汉风和龟兹风格的绘画同时并存,也是这一时期库木吐喇石窟的特色。

公元840年,回鹘遭黠戛斯进攻,离开漠北,“其相职与庞特勒十五部奔葛逻禄,残众入吐蕃、安西”[12]。奔安西的庞特勒,后来自称可汗,但他何时在安西建立政权,史籍记载不详。公元843年,黠戛斯欲攻安西、北庭,请唐政府出兵应师,丞相李德裕以为不可,并说“即是灭一回纥:而又生之,恐计非便”[13]。可见当时安西已归回鹘管辖。《资治通鉴》唐宣宗大中二年(公元848)记载,“其别部庞勒,先在安西,也自称可汗”,《旧唐书·回纥传》也说,大中二年“庞勒已自称可汗,有碛西诸城”,也就是说,至迟在848年,回鹘人已在安西建立了政权。因而,龟兹成为回鹘诸部向往的地方,即“皆西向倾心望安西庞勒”,连遏念可汗也欲至安西。856年(唐大中十年),宣宗诏命曰:“庞特勒今为可汗,尚寓安西,众所悦附……当议特举册命。”[14]并遣吏往慰谕。奔安西的龟兹回鹘王“住居延城,其国王自称师子王”,伊逻卢城又成为回鹘的首府。迄今为止,我们还没有发现龟兹境内的回鹘人信仰摩尼教的遗存。而从石窟的壁画来看,回鹘人统治龟兹后,很快就接受了当地人民的信仰,崇尊佛法。这时正值大乘佛教广为流行,密宗弘布之时,回鹘人也尊信大乘,尤以密教为最,其壁画内容,基本与中原相同。在艺术上,首先以汉风为基础,又吸收龟兹风的东西,更主要的是,发扬自己的文化传统,而形成符合本民族爱好和审美观的风格和特色。位于龟兹东境的森木塞姆石窟和苏巴什佛寺遗址,仍残存着一些回鹘时期的壁画和回鹘供养人像。但保存回鹘壁画最多,内容最丰富,最能反映龟兹历史文化的却是库木吐喇石窟。

关于密教问题。公元4世纪,龟兹王子帛尸梨密多在建康(南京),曾译出《佛说灌顶经》和《孔雀王神咒经》等陀罗尼门经典。恰巧,19世纪末又在库车发现了梵文贝叶《孔雀王神咒经》残叶。说明杂密的经籍,很早就在龟兹流传,并有着较广泛的社会基础。格伦威德尔在《古代库车》一书中,引用藏文资料,提到一个传说,“中国皇帝的一个儿子来到伊逻卢(Mirli)城,他摧毁了所有耆那——尼乾斯和时轮乘信徒们的信仰,而重新建立了佛教信仰的寺窟”[15],说明在唐政府统一龟兹前,密教在这里已经有了一定的发展。七八世纪在安西所译的佛经中,据我们所知,大都是密宗经籍,如公元730年(唐开元十八年),由安西节度使吕休璟表荐入朝的东天竺三藏达摩战涅罗(唐言法月)献上的《大威力乌枢瑟摩明王经》、《秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门》和《秽迹金刚法禁百变法》三经,就是北天竺三藏阿质达霰早在安西译出的。龟兹沙门地战上湿罗(唐言真月,字布那羡,亦称利言)曾拜法月为师,记持《月灯三摩地经》和《瑜伽真言》等,于726年受具足戒。密教经籍已成为僧人修持的主要课程,在龟兹佛教中占有重要地位。后来,“利言随师以充译语”至长安,又协助法月译出《普遍智藏般若波罗密多心经》[16]。又敦煌经卷P.7912号《佛说金刚坛广大清净陀罗尼经》抄本的跋语说:“近刘和尚法律昙倩于安西翻译,至今大唐贞元九年,约四十年矣!”[17]那就是说,该经译于公元750年左右。看来,安西当时也是我国密教发展的中心之一。这些经籍的翻译,助长了中原,尤其是长安翻译密宗经典和建坛灌顶热潮的发展。库木吐喇的壁画,曲折地反映了这些史实。

随着历史岁月的流逝,兵燹干戈,江山换代,信仰易宗,特别是20世纪初,外国考古家的盗掘,以及大自然的侵蚀和破坏,昔日那种崇楼高阁,宝塔殿宇林立的宏伟寺院,已变成残垣断壁了;洞窟的四壁和券顶,还有地面上,彩绘的一个个立体式佛国世界,纷纷坍毁脱落,库木吐喇石窟中没有一个洞窟的壁画保存完整无缺,仅存些残壁、塔基的遗迹和壁面腐蚀的洞窟。然而,就是这残存的112个洞窟和丹青斑驳的画面,像一座历史画廊,诉说着龟兹的沧桑变迁,传递着昔日那种令人难以抑制的激情。同时,也是东西方文化艺术荟萃交融之瑰宝。

库木吐喇的112个洞窟,按其用途可分为:佛堂、讲堂、僧房、影窟等。[18]主要在佛堂,还有部分讲堂和影窟,约48座洞窟保存了部分壁画或壁画痕迹。按其时代可分为三个时期:

(一)龟兹王国时期,大约为公元五六世纪,其中又有前、后之别。前期以谷口区第20、21、22、23、27窟为代表。后者,有谷口区的第17窟和大沟区的第33、23、46等窟。

(二)安西大都护府时期,公元七八世纪。代表性洞窟有龟兹风格的大沟区第63、58、50、34和43窟等,汉风格的第11、14、15、16和73窟等。

(三)回鹘时期,以第10、12、38、45、75、79等窟为代表,是公元9世纪及以后彩绘的洞窟。

一

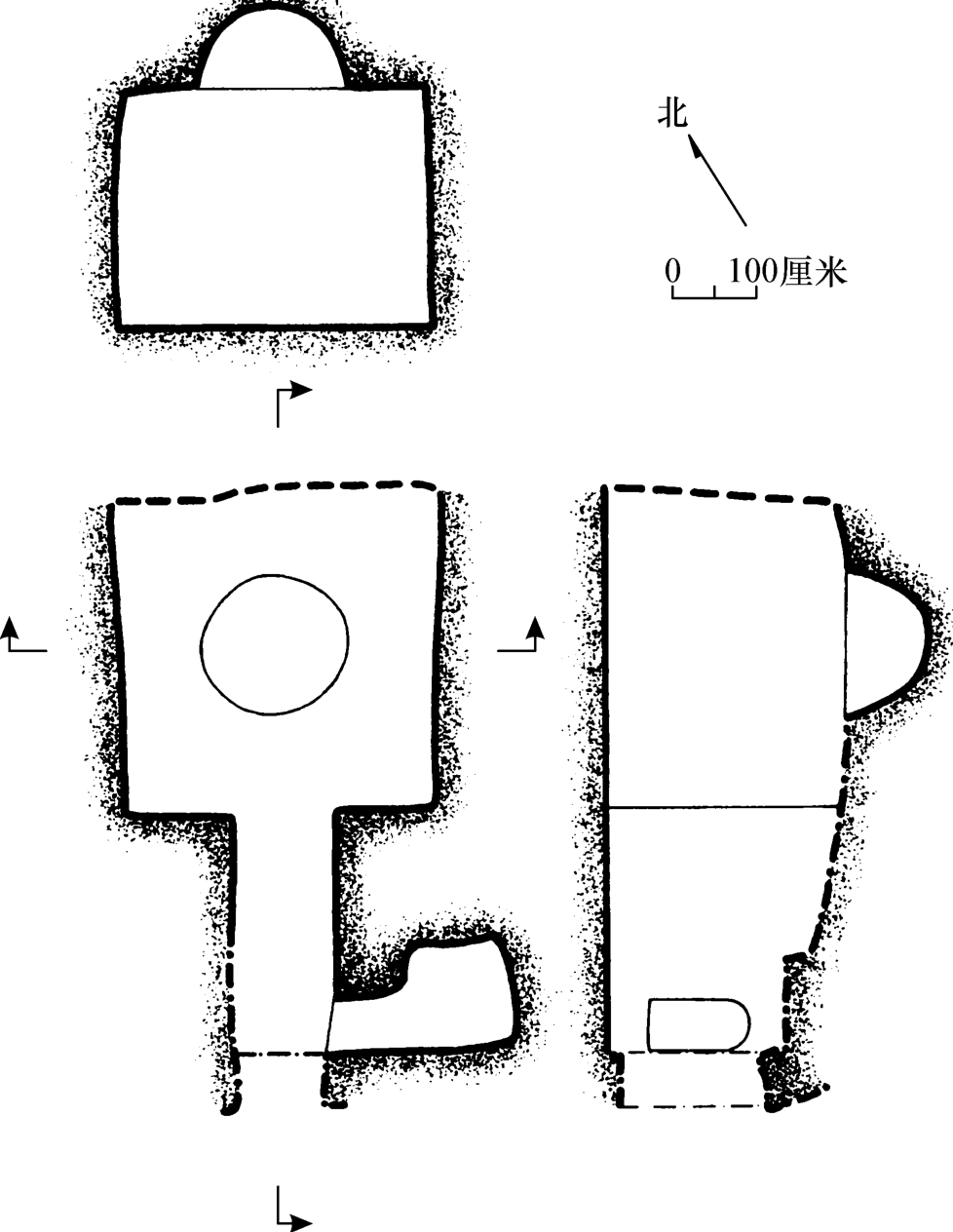

散布在谷口区北岸第二沟谷峭壁上的第20、21、22、23和27窟是库木吐喇现存最早的洞窟。由于千百年的风沙剥蚀,烈日暴晒,河水渗透,大都坍塌毁坏,仅有1977年发现的第20、21窟的洞窟形制保存比较完整。主室平面呈方形,第20窟地面残存一横长方形的狮子台座,上塑的主尊像已碎为泥块,散落在台座四周。窟顶是在平顶中央,凿一半球状穹窿,称为穹窿顶窟。在窟门内长长的门道两侧,各凿一圆拱形龛,而第21窟仅在左侧凿出一龛(插图1)。[19]

这几个洞窟的壁画题材,主要是尊像和佛传图,以佛和菩萨像为最多。从穹窿顶中心莲花图案中,画出若干条辐射线,把窟顶分成条条梯形纵幅,尊尊佛和菩萨立于盛开的莲花上,第20窟为佛和菩萨交替而立,第21窟则全绘菩萨像,有的脚两侧还各涌出一身供养菩萨。第21窟穹窿顶的菩萨像是早期壁画风格的典型代表:在淡土红色和蓝灰色相间的背景中,飘动着朵朵白花,十三身菩萨,除一身外,均双双相对而立,或提净瓶,或持莲花,或托钵,或捧花绳……供养(插图2)。当你抬头仰望穹窿,一身身佛和菩萨从天际徐徐降临人间,超脱高雅。从第22、23和27窟塌毁的穹窿和侧壁间的平顶上,仍可看到围绕穹窿的小坐佛,在其四隅绘坐佛像或说法图,两角隅间翱翔着供养飞天。有的洞窟,如第20窟左侧壁上方,相间绘圆拱和梯形龛表示天宫,佛和菩萨结跏趺坐在龛内,手持禅定印契。

插图1 谷口区第21窟平剖面图

其次是佛传图,描绘释迦牟尼的生平事迹,或其成道后,游方说法教化的圣迹。主要布局在主室侧壁,以连续方格的画面,一幅幅铺陈出来,一格一画,犹如连环画形式。画面简洁,佛坐中央台上,两侧各有一或二人,表现故事内容。第20窟左壁绘六排,每排有十格,共计60幅画面。

佛传图中最完整的,要算是第20窟门道右侧龛内的降魔变。这是库木吐喇,以至龟兹石窟中现存唯一的一组塑绘结合的代表作,因而,显得更加珍贵。龛的后壁影塑头光和身光,并敷彩。圆雕的佛像结跏趺坐在凸起的方形台座上,两侧各有一兽头,应为狮子。佛像的比例准确,脸呈卵圆形,头略前倾,眼睑下垂,两手相交置腹前,持禅定印。这是表现释迦“于菩提树下,狮子座上”,深心寂定,面目清净,如日初升,如莲出水不染着的情景。右侧壁绘三魔女诱佛图。

插图2 谷口区第21窟窟顶的菩萨像

位于画面后边的两身“美貌善仪容,种种惑人术”,正在“示显种种媚惑谄曲之事”。中央的一身“形体衰老悴,如花被重霜”,佛以神通力已使之变为老妪。与此图相对的左侧壁绘众魔怖佛图。诸魔气势汹汹的畏怖相,与面带微笑、镇定自若的佛像形成鲜明的对比。塑像突出了主题,绘画补充和延伸了内容,塑绘巧妙组合,共同表现一个情节、主题的艺术形式,是后来龟兹壁画中常常采用的艺术手法。

供养人是出钱修窟的施主,也是现实人物的真实写照。这些洞窟中的供养人像较少,仅在第20窟门道右侧壁与拱形龛的左侧隐约可见五身。他们内穿圆领贯头衫,外着束腰对襟袍,腰系环状带,上挂荷包,背后佩剑,足蹬黑色长筒靴,左手伸向前方,似在持物供养。遗憾的是,这几身供养人的头部剥落,面目不清,发式不明。

库木吐喇早期壁画的造型,强调健壮之美。[20]体型稍粗短,头略大,胸宽,腰细,臀肥,身体呈“S”形扭曲,表现出印度舞蹈造型的特征,有着优美的韵律感(图版二八)。人物脸形略现方圆,发际离眉较近,眼与眉间距离较宽,鼻直而高,直通眉际,眼睛大,巩膜白,强调下眼睑的那条眶线。佛头有肉髻,眉间有白毫,双目微闭而下视,祥和仁慈。身披的袒右或通肩袈裟显得厚重,袈裟上的褶襞从左肩和胸部向外放射,布满全身,与犍陀罗的石雕佛像相似。菩萨头戴髻珠宝冠,发辫或鬈发垂肩,缯巾后扬,袒上身,佩璎珞、项圈、臂腕钏,华带饰身,腰结长裙,帔帛下垂。唇边蝌蚪状的小胡子和深邃的眼神里透出中年人那种深沉老练的神态,与犍陀罗菩萨相似。而供养人的体型却比较清瘦,两腿修长,是龟兹人形象的真实写照,也是后来龟兹风壁画人物造型的原型。这些人物形象,不论是佛或菩萨,还是供养人,身体的重心一般都放在一只脚上,好像正在走动,可以说是这一时期人物造型的特点。

装饰性是壁画艺术的重要因素。库木吐喇和龟兹其他石窟一样,以讲究对称均衡而著称,不过每个时期的表现形式却各有特色。这些早期洞窟重视运用对称法则增强壁画的装饰效果:洞窟形制和壁画布局,以中线为轴,左右对称;穹窿顶中心装饰大莲花,条幅内的佛和菩萨围绕莲花,双双相对而立,统一协调;佛和菩萨像脚两侧的供养菩萨相对称,又与主像立佛和菩萨相呼应。佛传图布局在一个个方格中,是犍陀罗佛塔上大理石浮雕的绘画化。画面中,以佛为中心,两侧相对布局有关人物和道具。处处表现出对称,增添了壁画的条理、均衡、呼应、和谐之美。

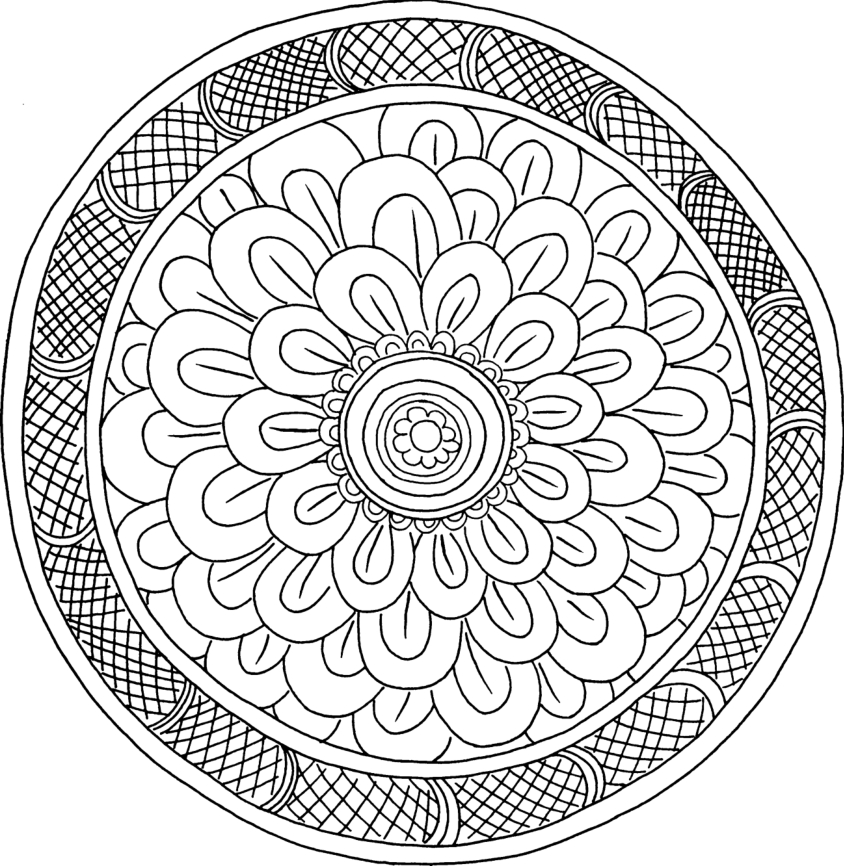

壁画的装饰性还表现在装饰图案的大量应用上。重视意象效果的装饰美,是龟兹人传统的审美趣味。在长期的历史发展中,形成了自己的独特爱好和传统的图案纹样,主要是利用几何图案,如三角、锯齿、菱格、四瓣花、圈点纹等。穹窿顶周围饰三角形垂帐纹,各铺佛传图间用直线和圈点纹相间,第21窟描绘的建筑中,以变体几何纹样填充。莲花清净无染,佛以莲花喻妙法;弥勒之净土以莲花为所居;世人以莲花为供养,当然也是壁画中常见的装饰图案,不过龟兹人常常把它图案化。这些洞窟的窟窿顶中心饰一朵大莲花,也许是表示佛国净土。中央绘出莲蓬,周围三至五层莲瓣重叠(插图3)。第21窟还在莲蓬和莲瓣间饰一圈红、绿相间的筒瓦状带,内填鱼鳞纹。莲花外又绘一圈红地白色六瓣花图案,清新细腻。富于变化的蔓藤卷草纹是壁画的重要装饰图案,装饰在平顶四周的单叶,忽而卷曲在藤的左侧,忽而在其右侧。第21窟左壁表现天宫的六面形方柱上的蔓藤,盘绕成圆状,活泼流畅。横枋上的卷叶,上下相错,具有节奏感。满铺侧壁和前壁的白色卷草,叶脉屈曲,叶片茂盛。

插图3 穹窿顶的莲花纹图案

线条和晕染的巧妙结合,是龟兹壁画表现艺术形象的惯用技法。以线概括轮廓,用色晕染肌肤,表现人物的立体感,两者相辅相成,缺一不可。但线和晕染技法也随着时代的前进而变化。库木吐喇早期壁画是用黑线勾勒袈裟、长裙和帔帛等轮廓。描绘人体的肌肤,如面、手、臂、足和袒露的胸腹等则用土红色线条,内配以浅橘红色的晕染。手、臂和足用一面染法,一般以晕染外侧为主,胸腹则晕染两侧。一面染和两面染法结合使用,赋予形象以立体感。画家对人物面部的晕染颇费功力,首先用橘红色染出脸庞下轮廓、鼻侧、眉与眼间和下眼睑,突出两颊的光泽。再用白色渲染上眼睑、鼻梁和下颚,描绘出的人物面部白皙光亮,形象富于感染力。

这期壁画的色调是一种重彩厚涂的色彩技法。各壁都涂以深重的地色,尤以土红为最多,用蓝和石绿色对比。但在土红色中加入适量的白粉,蓝色调成灰蓝,色泽柔和,又保持了石绿色的纯净和土红色的沉稳。画家特别注意色彩的配置,穹窿顶上,在蓝灰色的背景中,人物的裙帔多用红色调;土红色背景,则配以石绿、蓝灰。鲜艳不俗,谐调柔和。衣饰上的褶襞一般是用深于底色的线提勾,如土红、石绿色裙帔上用黑线,也有以一种色彩的同类色深浅相间涂出褶襞,立体感很强。

这种穹窿顶方形窟,在新疆西邻的阿富汗巴米扬和弗拉底石窟也有,是古代中亚建筑形式的反映,也可能是对印度佛塔半球状顶的继承。两侧壁图案化的柱子,长长的门道,使人联想起印度和犍陀罗的佛塔建筑。巴米扬和弗拉底的洞窟多绘佛像,和库木吐喇这几个洞窟同样是以尊像为主,被认为是大乘佛教流行的题材。5世纪时的龟兹石窟也有描绘大乘佛教的图像。据汉文史籍记载,早在公元4世纪,法师鸠摩罗什就“于龟兹帛纯王新寺,得《放光经》”,“后于雀梨大寺读大乘经”,“停住二年,广诵大乘经论,洞其奥秘”,为大乘佛教在龟兹的发展敞开方便之门,因而僧纯、昙充等说他“才大高明大乘学”。当时,作为我国和中亚佛教中心之一的龟兹,大乘和小乘、律师、禅师、秘密师等各派同样繁荣。[21]这种局面,大概在鸠摩罗什入关后仍然延续了相当长的时间,直到公元5世纪,库木吐喇可能仍是龟兹大乘佛教的中心,谷口区第20窟的碳14测定数据为公元413—571年,与上述分析吻合。[22]

这时期的壁画艺术受外来影响,尤其是犍陀罗的影响较大,人物的造型和服饰表现得最为突出。同时,也有中原地区的东西,如天宫上方的云气纹和天宫椽头上的兽头图案,但主要的却是龟兹地区自己的佛教艺术。它不像犍陀罗那样用石雕的形式表现,而是塑绘结合,泥塑主尊,以绘画形式表现内容和故事情节。在人物造型、线和色泽运用及讲究装饰意象效果等方面,或深蕴着后来龟兹壁画风格的因素,或保持了当地的传统,沟口区第22窟菩萨的造型和27窟的供养飞天表现得更加明显。天宫中出现的梯形龛,可能也是龟兹建筑形式的反映。

大约在公元6世纪及以后,说一切有部和根本说一切有部前后在龟兹盛行,并逐渐占据统治地位,克孜尔石窟成为其中心,繁荣昌盛。当龟兹王“引构突厥”平息了都城的一场斗争,把首府迁回绿洲西部的中心——伊逻卢城后,库木吐喇的地位愈益显得重要,出现了王室贵族的供养窟,并以克孜尔的龟兹风格窟为模式,开凿了一批中心柱窟。不过,此时的克孜尔已经度过它的形成期与发展期,跨进繁荣期,库木吐喇的这时期的石窟相当于克孜尔繁荣期的早期,其中谷口区第17窟和大沟区的第33、23、46窟最为典型,第33窟的碳14测定数据是公元426—599年。虽然这时龟兹境内诸石窟的壁画都有共同的特色,表现出强烈的龟兹风格[23],但每一个窟群又都有自己的个性,库木吐喇也不例外。

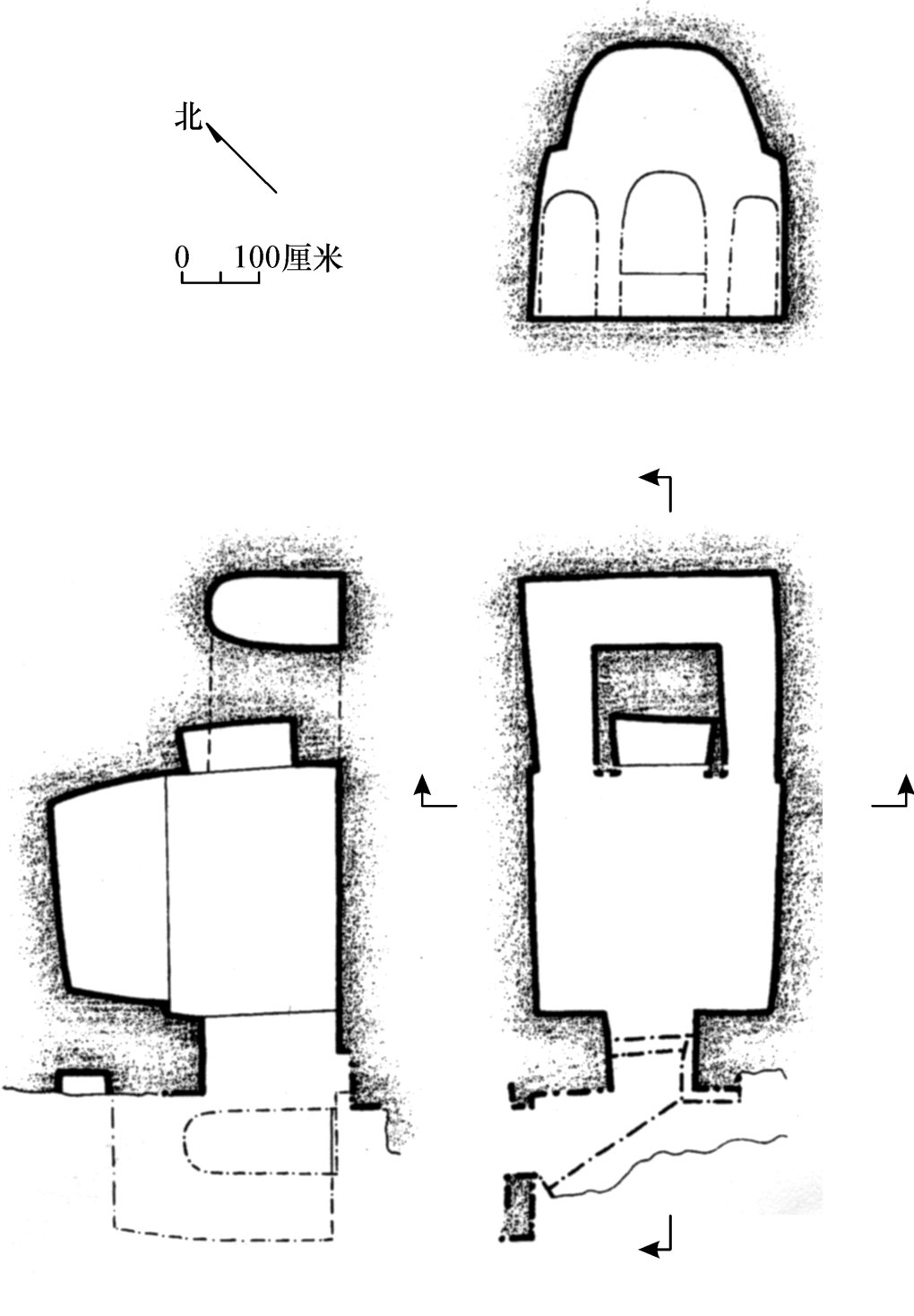

首先,这期洞窟的形制主要为中心柱式,即在主室凿出一个连接窟顶和地面的方形大柱,将洞窟分为主室和左、右、后三个行道,供礼佛时右旋(插图4)。前室大部分塌毁。主室和左、右行道呈纵券顶,后甬道顶是横券式。第33窟保存了前期的形制,为穹窿顶方形窟。谷口区第17窟是中心柱窟,但主室券顶仍呈穹窿。这些洞窟的主室正壁中央开龛,沟口区第17窟左、右行道口上方和两侧壁也开一龛。

洞窟的主尊是释迦牟尼塑像,布局在主室正壁的龛内,龛两侧和上方的半圆形壁面上彩绘壁画。承袭前期的艺术手法,由塑像和绘画组合而成梵天劝请[24],或称帝释窟说法图,是克孜尔繁荣期出现的新内容,在龟兹诸窟中频繁出现。位于龛中的塑佛像是故事的主题,早已荡然无存,龛周围的绘画补充和延伸了内容。第46窟龛上方半圆形壁面中央的梵天和帝释相对而坐,梵天众和忉利天众围绕,般遮伎坐在佛龛右侧,后面的飞天为他带来琉璃琴,龛右侧是其眷属。这种画最能体现龟兹壁画构图的特色——满而极讲究装饰性。在这有限的壁面上,描绘了23身动态各异的天人形象,画面热烈拥挤,但运用对称法则处理得紧凑规整,排列有序,富有韵律感。

插图4 第23窟平剖面图

主室窟顶,第33窟仍是佛和菩萨立像。谷口区第17窟穹窿顶坍塌,仅见平顶上的水生动物。第23、46窟为纵券顶,和克孜尔一样,中脊绘天象图,依次为日天、游化佛、风神、金翅鸟和月天。以四方连续形式交错延展的菱形格纹,从中脊一直延伸到两侧壁上沿,灿烂温馨,充满艺术情趣,是龟兹壁画的特色之一。菱格内填因缘故事图。这是描绘佛所说“诸佛法本起因缘”的故事画,是佛教重要教义,龟兹佛教着重宣扬的内容。第46窟每侧有六排,每排六或七幅,共81幅因缘故事,内容丰富。这些故事大部分取材于《杂宝藏经》、《撰集百缘经》,也有的出自《普曜经》、《生经》等,不少被收集在《法苑珠林》中,当然还有一些至今未能识别。这些画面都是以坐佛为中心,故事内容由位于佛两侧的人物或道具表现,我们称为“龟兹模式”。整个菱格上下端的三角形内分别绘动物和本生故事画。

主室左、右侧壁沿袭上述谷口区诸洞窟,对称地描绘方格佛传图,第23窟右壁保存了六幅(插图5),各幅间仍以直线和圈点纹相间。但佛两侧的人物比过去增多,且形象更生动。

插图5 第23窟的佛传图

在其他龟兹洞窟中,主室前壁门上方的半圆形壁面,一般绘弥勒菩萨于兜率天宫说法图。第46窟残存的弥勒,头有肉髻,身着褊衫,坐树下,可能是表现弥勒下生于龙华树下说法的情景。在佛座前,还描绘了一身穿绿色束腰长袍,帔帛绕臂,右手秉灯的供养者,正在翩翩起舞,迎接弥勒。这是库木吐喇石窟增加的新内容。

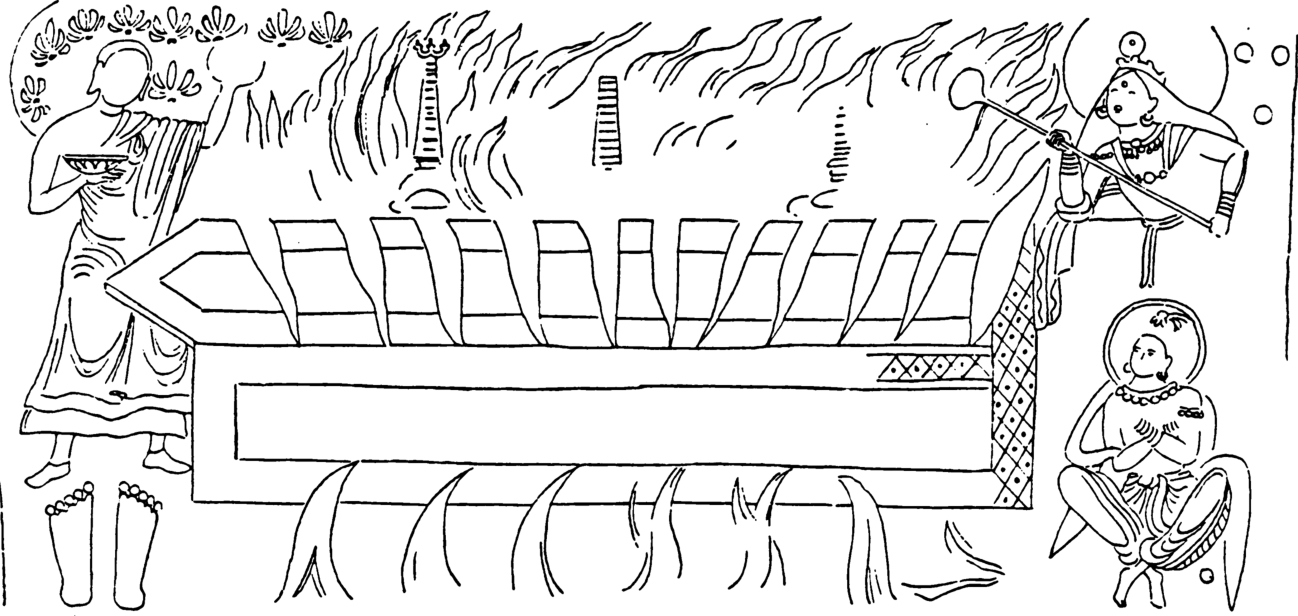

涅槃经变在龟兹石窟中占有重要地位,一般布局在后行道,甚至包括左、右两行道。库木吐喇的涅槃经变很有特点:后行道前壁为焚棺图。长方形棺四周烈火熊熊,上方佛塔耸立,棺右侧站一比丘,右手托钵,左手上举,正在洒着什么。下方绘出一双佛的脚印。棺左侧上方,帝释天手持长竿挑一罐正在倒水,下方密迹金刚交脚而坐(插图6)。这是根据《大般涅槃经后分》而绘制的。该经说,迦叶闻佛涅槃,急速赶来“号哭哽咽,闷绝踏地”,良久乃醒,问“如何得开大悲圣棺?……尔时如来大悲平等,为迦叶故,棺自然开”。众弟子痛哭,重新棺殓,“世尊大悲,即现二足千辐轮相,出于棺外,回示迦叶”。因而,画面中绘出一双佛足。当荼毗时,天人力士等点火不燃,“如来以大悲力,从心胸中火踊出棺外,渐渐荼毗,经于七日,尔乃方烬”。但火势不灭,四天王、海神等持无量香水而注,火势如故。“尔时帝释持七宝瓶及供养具,至荼毗所,其火一时自然灭尽。”因而画面上,比丘托钵洒水,帝释挑罐倾倒。后甬道后壁中央,在城门上方绘出独卢那和分得舍利的八王。两侧绘争舍利图。第23窟的象兵,举旗帜,持长矛。第46窟战士擎的竿上,有龙头纛,耐人寻味。这种构图和克孜尔那种佛右胁而卧,天人力士等围绕,根据《长阿含经·游行经》绘制的不大相同,更有别于按《根本说一切有部毗奈耶杂事》而绘制的图像。[25]这种区别反映出库木吐喇和克孜尔僧侣尊信佛法的微妙差异。更有趣的是,第23窟后行道左、右侧壁分别绘出蠡髻梵王和天女。而第46窟后行道右壁有一幅故事画,中央的立佛,左手托一山状物,左侧有一猴形人。

插图6 第46窟焚棺图

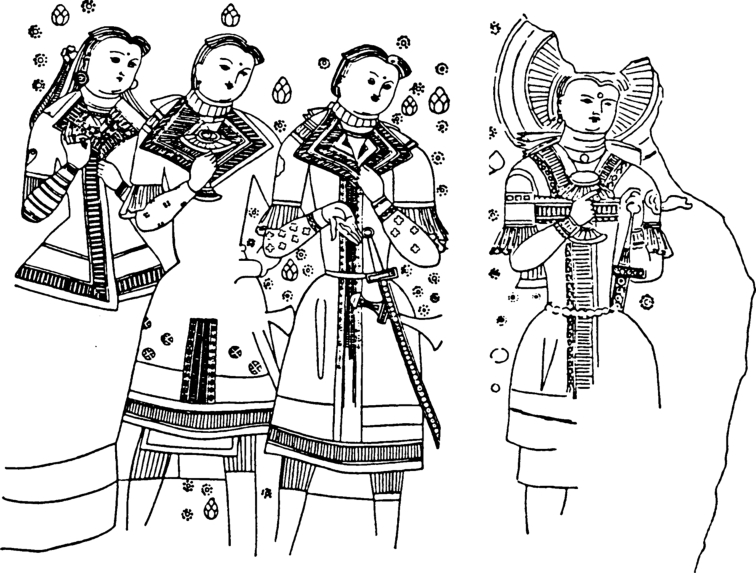

左、右行道的外侧壁均绘供养人像,一般是前面有僧人引荐,后有数身世俗人相随。谷口区第17窟被切割殆尽,仅后行道和左行道残存几身供养人像痕迹。第23、46窟在两行道外侧壁绘供养人,勒柯克切割了第23窟左行道外侧壁的龟兹王子等和右行道外侧壁的贵族供养像(插图7)。王子身穿的袍服与克孜尔第205窟供养人的服饰相同。第46窟右行道现仍隐约可见一身男性和四身女性供养人像,其衣冠服饰和克孜尔尕哈第11、13、14窟的供养人相似,但衣料上的图案大不相同,第46窟的时间可能比后者要早一些。

插图7 第23窟供养人像

这几个洞窟的人物造型已经完全龟兹化了。画家对自己的同胞观察得细致入微,特别是对日常生活中的欢乐和喜悦深感兴趣,塑造出来的人物以亲切甜美而感人。第23窟左行道内侧壁的立佛就具有龟兹人特征,比例准确,两腿修长,造型丰满而不臃肿。那圆浑的脸形略显扁平,是《大唐西域记》中“生儿以木押头,呈匾?状”的形象注释。在满月般的颜面上,五官较小而集中,发际到眉间距离较大,纤长的细眉如弯月,高而俊俏的鼻梁与眉相接,一双鱼形眼睛透出神情,那稍呈弯曲的体型自由自在,舒适优雅(插图8)。龟兹画家还注重人物的心理刻画,传神“阿堵”间,而且配合以人物的动态、手势等,完整而充分地表现人物的精神状态,达到共同传神的境界。如第23窟佛传图中的几身比丘比较典型,他们同样聪慧英俊,善良虔诚,但每人都有自己的个性。如鹿野苑初转法轮中坐于佛左侧的比丘,表情安详,头微右倾,目光下视,两手相叠置腹前,似乎正在思索,加强了人物的静感,画家用形体的姿势烘托出内心的情感。立于佛右侧的比丘,头较端正,两手拇指相接,面露微笑,刻画出了另一种精神境界,即对佛法领悟后产生的喜悦。下面一幅图中的比丘,尤为俊美可爱,头微左侧,右手伸开扪于胸前,显示出人物的温顺虔诚,衬托出佛法的威力。

插图8 具有龟兹人特点的天人像

龟兹壁画的绘画技艺,正如《历代名画记》中叙述尉迟父子那样,“小则用笔紧劲,如屈铁盘丝,大则洒落有气概”,又“用色沉着,堆起素绢而不隐指”[26],表现出来的形象,“佛像及脱皮白骨,匠意特险,又如变形三魔女,身若出壁”[27],完整地概括了龟兹壁画的特色。龟兹壁画的人物造型,用线勾勒轮廓,晕染表现质感。这些线的特点是用笔紧劲,如屈铁盘丝,沉着,圆转,洒脱,显示出肌肤丰满柔软的弹性,富有抒情的成分,又注重变化。如第23窟行道立佛袈裟上的褶襞,洒脱流畅;券顶因缘故事画中,坐佛衣着上的线条紧劲匀称。晕染也有区别,第23窟佛传图中的晕染,淡而柔和,但券顶的则较强烈,强调远效果。而第46窟的券顶中,画师以圆状体概括人体的胸、腹、手掌和上臂,并在周围施以晕染,把下臂、腿、脚等晕染成棒状体。由于年久变色,色泽显得深沉,表现出极强的立体感,粗犷概括,倒也别有一番情趣。第46窟行道内侧壁的供养比丘,画家在泥层未干透的墙面上,先用尖状物刻画出人物裸体的轮廓线,再敷彩画出衣饰,勾勒衣纹,晕染凹凸,透过袈裟表现出人物优美的体型。又使衣内刻画出的饱满的肉体,与衣外晕染出的圆浑肌体,形成虚实的鲜明对比,融为完整的人体形象。人体美,在这里得到了充分的体现,表现出龟兹人对人体的审美趣味,可谓是龟兹画家独具匠心的一种创造。

二

公元7世纪初,库木吐喇石窟方兴未艾,欣欣向荣。648年,唐朝政府统一龟兹,并迁安西大都护府于伊逻卢城,带来了中原的大乘佛教和汉风壁画艺术。位于首府附近的库木吐喇开始进入龟兹佛教和中原佛教、龟兹风壁画和汉风壁画,同时并存,互相影响,共同发展,繁荣昌盛的新阶段。

这一时期的洞窟主要分布在大沟区,属于龟兹风的洞窟有第63、2、58、50、29、34和43等窟。这些洞窟除继续保持了前一时期龟兹壁画的内容、布局和风格外,又打破了旧有的程式,如简化了天象图,出现了毗庐遮那佛像、塔中坐佛、横列因缘故事,甚至菱格坐佛、方格坐佛等内容。

第63窟是库木吐喇保存比较完整的一座大像窟。主室正壁残存大型立佛像的痕迹,两侧的菩萨仍然面佛而立,合十供养。满铺窟顶的菱形格纹内,填充龟兹模式的因缘故事画,上端半菱格中的佛本生故事图鲜艳夺目。左、右侧壁可见3排,每排5幅佛传图。后行道的涅槃经变也承袭前期前壁绘焚棺,后壁为八王分舍利的特点。但券顶中脊的天部不像其他龟兹窟那样画出日天、月天、金翅鸟等内容,而是将中脊涂成绿色,由两侧菱格突起的绿、蓝、白色山峦相接,是天部的一种简化,也许表示净土。券顶两侧的菱形格纹,大量运用晶莹鲜明的石青色,和相近色石绿相结合,构成冷色基调,更显得洞窟高敞雄伟。因缘和本生故事画中,佛及弟子的土红色袈裟和晕染人体的橘红色,增强了画面的对比度。这些鲜艳的色泽,突出了龟兹壁画的特色,使人物形象更富立体感。画师在描绘艺术形象时,似乎并不着力于内心的刻画,而更多地强调人物的造型美。如萨埵那太子本生,过去那种为拯救一切有情,牺牲自我的悲壮气氛没有了,太子那优美的体型,修长的双腿,俯身跳崖,交脚卧地的姿势,飘动在窟顶上端,好似美丽的飞天缓缓而来(图版二九),给人以美的享受,而不是宗教的激情。

这期洞窟中描绘最精美的要算是第58窟了。这是典型的龟兹式中心柱窟,顶呈纵券式。主室正壁开大龛,龛内的塑像与龛外绘画组成帝释窟说法图:龛右侧乾闼婆弹奏着琉璃琴乐佛,左侧帝释天及妃以四十二事问佛,龛上方半圆形壁面上,天人纷纷聚来闻法。八身天人两侧对称排列,倾向中央,翱翔着的体姿与壁面的曲线相一致(插图9)。场面宏大壮丽,气势夺人。紧挨龛的上方中央,表现帝释窟之所在毗陀山:菱形山格中,树木挺立,池水荡漾,野兽出没,毒蛇盘曲,鸟雀伫立,矫健的岩羊或漫步,或奔腾,草庐中苦修者静坐,既是故事的背景,又起到了装饰作用。整个构图讲究对称均衡,并在同中求异,使热烈、繁杂的气氛显得庄严宏伟,富有韵律感。画面中的每身形象都是整体构图的基础,人物的自身动态和精神世界又各具个性。那拨动琵琶的伎乐天,两目微闭,黑色眸子位于正中,正凝神品味着音调的准确度。后面一身散花飞天,面露喜悦,仪态悠闲。左侧的一身持花绳供养者,老练深沉,使人感到他对佛的虔诚是出自内心的敬仰。至于说那些天衣上的褶襞,是以“U”式平行线相叠组成,随身圆转,如湿衣透体。每一身形象都是线条粗细相当,遒劲流畅,可以说是库木吐喇龟兹风壁画的佼佼者。看来,在程式化日益严重的时代,这种内容是发挥画家才能的唯一理想画面。该窟券顶中脊也表现天部,有日天、月天,其中金翅鸟绘得生动细腻。两侧四方连续的菱形格中,均填充塔中坐佛,装饰性很强,但宣扬佛的伟大人格和无比神通力的内容却没有了。佛塔旁活跃着众多的动物:猴、鹿、岩羊、蛇、鸟……均形象逼真,动态准确,反映了画家对这些生灵的钟爱之情和表现才能。

插图9 第58窟帝释窟说法图

第43窟也是中心柱窟,纵券顶中脊与第63窟相同,仅涂成绿色代替天部。满铺券顶两侧的因缘故事画,纵向各排内容相同,连佛的手印、道具和图案、色泽等都完全一致,唯有表现故事内容人物的姿势稍有变化而已,是因缘故事的一种简化。主室前壁、门上方半圆形壁面上绘的弥勒佛于龙华树下说法图,仅残存左半部。画面人物多,排列紧凑有序。弥勒座前也有一翩翩起舞者,承袭了前一期的内容。但以赭、红、黑等暖色为基调,沉稳热烈。

中心柱窟第50和29窟的壁画布局,完全突破了旧有的龟兹模式。第50窟除主室正壁、龛外右上方绘一幅说法图,佛周围菩萨、弟子和世俗人合十,喜闻佛法;前壁门上方绘一佛二菩萨外,从主室到各行道,上起券顶两侧,下至各壁,均绘横列因缘故事,甚至连龛内侧壁也是如此。这些故事画也不再是佛坐中央的那种龟兹模式,而是佛和表现故事内容的人物,一一相间,面面相觑,故事的人物大部分只有一位,个别有两人的也是紧紧贴在一起。整个洞窟的壁画布局显得单纯呆板,但画面增多,内容丰富。仅侧壁到券顶中脊就有14排,右壁残存204幅,左壁仍有183幅,全窟近千幅。由于画面增多,出现了内容相同,只改变一下人物服饰的壁画,如弗那以满钵食施佛获现报缘,至少有两处,弗那或服对襟、束腰、窄袖龟兹服,或着缀有边饰的盘领贯头衫。不少画面的人物面部刻画细致,表情丰富。如右壁的摩醯提利以女施佛缘中,那颜貌殊妙的玉女,藏在其父亲的身后,羞羞答答,两眼又偷偷地望着佛的三十二相、八十种好。另一幅,一人斜披络腋,交脚立于佛左侧,躬身弯腰,挥动着双手,似在与佛谈论着什么,仅残存的一只眼睛透露出狡诈的神态,也颇生动。

这些洞窟的艺术形象、线条运用和晕染等都保持着龟兹风格。有的洞窟,如第63窟两行道内侧壁和50窟左行道门道上,还绘出龟兹供养人的形象,但人物的衣冠服饰发生了变化,较多地出现了盘领长衫,胸前开口,缝缀边饰,与现代维吾尔族喜爱的一种衬衣,维吾尔语称为奎纳克的相似。女性虽仍服龟兹装,但头梳高髻,束发,前插一栉,如第43窟以乳糜施佛缘中的牧牛女和羊婢共斗缘中的婢女发式,酷似中原汉族妇女的一种头饰,但头后飘一红色带,垂至臀下,又和后来回鹘人的装束相同。

这时期的汉风壁画洞窟,现知有第11、14、15、16和73窟。这些洞窟的形制与龟兹风洞窟没有明显区别,有方形窟和中心柱窟两种,窟顶均作纵券式。第11、14、73为方形窟,前两窟地面可见筑有方形低坛。中心柱窟有第15、16和17窟,三窟共用一个前室,呈“品”字形排列,其中第17窟壁面坍塌严重,画面无存。此外,于8世纪开凿的第68至72窟,即五联洞,通用的前廊为平顶,洞窟内部或为中心柱窟,或是僧房,壁画几经重绘,已非汉风原貌。这些洞窟的壁画,在题材内容、构图形式、装饰纹样、形象塑造、绘画技艺等方面,都表现出浓郁的中原风格,是汉风壁画艺术的西渐,与敦煌莫高窟的唐代壁画相近。当然,也保留了不少龟兹壁画的成分,尤其是在早期。[28]

彩绘大型经变故事画,应是这些汉风窟的重要特点。

第11、14窟的正壁绘《阿弥陀经变》画,第14窟的仍清晰可辨(图版十四),是根据康僧铠译的《佛说无量寿经》而绘制的。阿弥陀佛坐中央,两侧胁侍观世音、大势至菩萨。佛和菩萨上方的华盖上摩尼珠闪烁,“重宝璎珞”,“珍妙宝网罗覆其上”,“七宝诸树周遍世界”。该经说,当阿弥陀佛集会宣法时,闻者“莫不欢喜,心解得道”,即时“四方自然风起,普吹宝树出五音声,雨无量妙华”。虚空中,天花乱坠,各方诸佛端坐莲中前来赴会,楼阁飘住蓝天,彩云烘托着的飞天持花盘供养,悬挂在两侧的日、月失去了光辉。下方,众菩萨、天人和阿修罗、夜叉、龙王、罗睺罗等天龙八部围绕。正如敦煌变文中所说,“三光四天八部众,日月星辰所住宫,云擎楼阁下长空,掣拽罗衣来入会”[29]。画面宏大,气势磅礴。虽然人物众多,但在聚散变化之中求统一,生动丰富而又完整。这两幅经变画是初唐我国中原盛行阿弥陀净土变的反映,可能是库木吐喇石窟最早出现的经变图。遗憾的是,画幅下端墙面坍落,我们无法饱览全图了。

第14窟前壁、门上方半圆形壁面,残存一佛二菩萨画面,也是珍妙宝网罗覆其上,天花如雨,天乐带着飘带荡漾于虚空。尤其值得注意的是,佛左侧胁侍菩萨周围有一人两手捧盆,肩搭巾的剃度场面,可能是弥勒下生经变图。[30]

第16窟是壁画保存最好的一座中心柱窟,主室正壁的华盖仍存(插图10)。大型经变画布局在左、右侧壁,其构图形式是在横长方形的图中央描绘佛国世界,两侧配以纵式条幅,是敦煌莫高窟同类经变画的移植。右壁是根据《佛说灌顶经》卷十二,《佛说灌顶拔除过罪生死得渡经》绘制的。画面被切割和腐蚀剥落,中央仅残存右侧菩萨的华盖及其上方的四身飞天,左侧下方的建筑物和供养菩萨。华盖四周镶以层层莲瓣,上面绿色宝珠光焰闪烁,垂悬着串串璎珞、彩铃和垂帐。重重帔帛后扬的飞天,搏击长空,舒展自如,和华盖彩云相互衬托,体现出盛唐华贵富丽的风格。右侧条幅仍存“十二大愿”之局部:立于莲台上的佛光芒四射,下方戴幞头、穿襕衫的世俗人顶礼膜拜,有的五体投地,有的合十颂赞,有的抬头仰望,目光中流露出希冀的神情。旁边的榜题,有的还清晰可辨,如“第二愿者使我来世自身光明……”等。

插图10 第16窟主室正壁的华盖

左壁绘的《观无量寿经变》,坍塌严重,又被切割。仅见主尊两侧,迦陵频伽飞来,托盘供养;菩萨头梳云鬟髻,戴宝冠,面向中央而坐;“九品往生”的童子丰肥可爱,或双腿下跪,两掌相合,或捧盘,或持莲花供养。后面楼阁高耸云端,大象驮着菩萨奔驰,天乐系着飘带悬挂彩云间,虽仅一角,但已把佛国胜景展现了出来。两侧对称形式的立轴画,右侧为《未生怨》,残存频毗娑罗王坐在城门紧闭的宫中,阿阇世王骑着高头大马来到宫门前的画面。左侧是《十六观》。其中的“日观想”宛如一幅风景:远处群山叠嶂,绿林丛丛,一轮红日正徐徐下落,开始湮没在彩云中。与右壁“十二大愿”背景中,起伏的山峦,好像近在咫尺,都是我国唐代山水画的代表作。盛唐时期的这些经变画,给人以满目缤纷、目不暇接之感。在繁缛变化中而求均衡稳定,显得条理清晰,节奏分明。

第16窟前壁门上方,半圆形壁面上的绘画,是现知库木吐喇唯一的一幅汉风涅槃经变图,与龟兹的涅槃图大不相同。画面上,佛右胁而卧在娑罗树下的七宝床上,头枕汉式花枕。头光和背光中装饰着具有时代特征的图案。周围绘了三十多身举哀圣众,分别站在佛身后面和脚旁。其中有九身弟子,十身天人,六身飞天,还有力士、外道、夜叉等。挨着佛的七身弟子,饱经风霜的脸上,显得悲痛万分。上方的天人深知涅槃的意义,表情恬淡,有的略带惋惜。抚摩着佛双足的人物,应是老迦叶,可画面的这位老者,头顶已谢,周围黑发稀疏,胡须络腮。鲜花间、云雾中,跪着的飞天,一手托花盘,一手散花,帔帛飘向前方,表示出飞天翱翔的方向。其构图形式与敦煌莫高窟158窟的涅槃图相近。这在后来的吐鲁番柏孜克里克壁画中,得到进一步发展。

窟顶满绘千佛是汉风壁画又一特色。第11和14窟纵券顶中脊绘莲蓬和莲花图案,云头纹在四周浮游。第14窟中脊两侧各绘千佛12排,左侧每排37身,右侧38身。这种千佛与龟兹的方格和菱格坐佛不同,没有界栏或图案相隔,而是在白色壁面上,相间绘内着绿或白色僧祗支,外披的红色袈裟覆肩而下垂,两手相叠置腹前的禅定佛,和莫高窟的千佛相同,完全是中原模式。第16窟券顶和第11、14窟一样,中脊也是莲花和云纹组成的净土,两侧的千佛,仅在身光右上方增绘三条波式云纹,与斜上方的千佛相接,略改善了一下呆滞的局面。

中心柱窟的各行道出现了汉式尊像图,是这期壁画题材上的另一特点。这些尊像图大多是佛和菩萨相间排列,成组地出现。其形象及衣冠服饰均为中原式,且像侧书汉文榜题。可惜遭受严重破坏,仅隐约见第15窟各行道外侧壁就描绘了12身尊像,后行道前壁还残存“定光佛”三字的题名。

这些洞窟的装饰图案,也表现出浓郁的中原风格,如团花图案、云纹、石榴卷草纹等。由莲花组成的团花图案多用在券顶中脊,取代龟兹风壁画的天象图。云纹描绘在团花图案周围,和莲花一起,表示佛国净土。大型经变画的虚空,坐佛驾着流云,彩云烘托着飞天,云烟缭绕,满壁风动,既是内容的需要,也起着装饰作用。云纹也可组合成带状图案,装饰在经变故事画的四周,或券顶和侧壁相交处,如第14窟。第16窟的石榴卷草纹最为精美(插图11),绿色的蔓藤波状起伏,时而聚合而呈花状,中间托出石榴子,时而卷曲如涡旋,反复变化,自然延伸,镶嵌在券顶和侧壁衔接处,盘绕在经变画四周。这种图案与莫高窟148窟相似。

插图11 第16窟蔓藤卷草石榴纹边饰

此外,第16窟门壁还残存汉族供养人像之局部(插图12),旁有汉文榜题,但已漫漶,无法辨识。

插图12 汉族供养人之残像

库木吐喇这些汉风洞窟散布在渭干河畔的峭崖下部,千百年来河水泛滥,盐碱渗透,壁面严重脱落。从这些斑驳画面中,可领略到汉风壁画的风韵:人物造型准确,四肢圆浑,凝练健康,反映出封建经济文化繁荣昌盛的唐代,崇尚雄强健壮之美。头颅方圆,面相丰满,甚至两颐突起,发际至眉间较窄,眉修长,眼略上斜,唇厚嘴小。那些仪态端庄的菩萨,“素面如玉”,头梳高髻,束宝冠,余发披肩而后垂,耳饰?,项佩圈,腕戴环,完全是中原汉风菩萨的再现。第11窟门壁的菩萨,袒上身,穿红罗裙,腰系绿巾,红、绿、粉红色帔帛从肩绕臂而后扬,双手相合,敦厚纯朴,典雅含蓄。面部略带微笑,眼睛画作鱼形,于恬淡的表情中露出欢愉(图版三十)。第15窟华盖两侧和第16窟经变画中的飞天,自由自在地翱翔,靠的是那些随风飘举的帛带。第16窟门壁上方涅槃经变中的罗汉,塑造得最精湛,在肌肉松弛的面部,描绘出条条皱纹,三角眼,八字眉,个个悲痛欲绝,但表情各不相同。站在世尊头侧的那位,紧咬牙关,强忍悲痛,合十举哀;位于佛肩侧的,圆瞪双目,瞻望着佛的遗容,好像在呼唤着佛祖;佛背侧的两身,则是侧身相向,嚎啕大哭:前面的以右手搔头,显得六神无主,后面的手置颚下,表现出无可奈何的神情。还有的好似泪流满面,有的紧闭双眼,不忍目睹世尊离去……面部刻画得精细,表现出画师对生活深入细微的观察力和惊人的创造力。

德国柏林印度艺术博物馆保存了几幅精美的汉风画。其中一幅是飞天,一幅是乐舞图,被认为来自“飞天窟”(即现第45窟)。该窟是回鹘时期的洞窟,画风与此大不相同。我们曾进行了拼对,但都找不到相应的位置[31]。勒柯克曾指出,飞天“来自位于深谷逆流尽头的那个奇怪的洞窟”[32],乐舞图“发现于一个位于深谷尽头严重破坏了的小洞内”[33]。“深谷逆流尽头”的洞窟,是一个“严重破坏了的”小方型窟,壁面下端仍残留汉风壁画痕迹,现编号为第73窟。这一身飞天俯冲而下,右手托花盘,左手高举散花,长曳着的帛带飘向后方,表现出飞翔之急速。另一幅,宝池边,一女子披锯齿状带铃帔肩,挥臂舞绸,踢脚跳跃,浑身充满了活力。旁坐一乐人正在吹笙,前面有一完整的箜篌,可惜演奏者已破碎,显然是大型经变画之局部。这幅画面构图紧凑,形象精美,色泽鲜艳。还有一幅,是一身全副武装的人正在逮捕一名王者,是《观无量寿经变》中《未生怨》之一幅——阿阇世王抓捕其父频毗娑罗王图。据说也发现于大沟内的破坏了的一个小窟[34],从洞窟现存情况来看,大沟内也只有第73窟能有这种经变画。

这些壁画的技艺已达到了很高的水平。在技法上,形象的塑造已经很少依赖强烈的明暗晕染来获得体积感了,而线的作用越来越重要。这些线描主要是兰叶描,笔力雄健,抑扬顿挫,而且不同部位使用的线条也不相同,如人体的轮廓线较粗实,衣褶、鬓发虚而细。第16窟石榴卷草纹图案的线条,自由舒展,飞天的飘带运笔迅急。这些洞窟的色泽也比较丰富,除土红、石青、石绿、白、黑等色外,还有黄、棕等色,每种色相又有许多不同的色阶,如红色,有赭红、土红、朱红、橘红、粉红……壁画的色调取决于画面的地色,这些洞窟都是在白粉壁上作画,壁面成了很好的反光板,增强了室内亮度。第11、14窟,较多运用红、黄等暖色,色泽温柔谐调,第16窟大量使用石绿,色彩鲜艳明快,具有富丽绚烂的盛唐风格。

当然,这些汉风洞窟也保留了不少龟兹风壁画的成分。如第14窟主室左、右壁绘佛传图,从右壁前端开始向后,一幅幅铺陈,再由左壁前侧,顺序向后排列。现仅残存右壁的降魔、鹿野苑初转法轮,左壁的从忉利天降还、临终遗教、涅槃等。但这些画面不像龟兹风那样,各壁分成若干个方格,佛坐中央台上,四周诸圣众围绕,也没有格界和图案相间,而是一组组描绘,有聚有疏,显得自由活泼。该窟前壁门上方的龙王,承袭龟兹龙王形象,头光中绘蛇形头。库木吐喇的汉风壁画渗透着龟兹当地的因素,甚至连《药师经变》画也取材于龟兹地区流传的有关佛经,即来源于龟兹王子帛尸密梨多译的《佛说灌顶经》。

同时,这时期的龟兹风洞窟中也出现了中原大乘佛教和汉风壁画的内容。如第50窟主室正壁龛内残存塑像的头光、身光中,闪烁着小立佛的痕迹,那么,主尊当是卢遮那佛像了。佛经说,卢遮那“即除暗遍明之义也”,光明照遍十方,一一光中有化佛,是华严宗礼拜的主尊。我国唐初,特别是武则天时十分敬重。这期洞窟出现了表现净土思想,描绘净土世界的壁画。第50窟前壁、门上方的一佛二菩萨像前面的功德水中,佛两侧各有二身童子坐于莲上,昂首面佛,合十致敬。头上梳着三个小髻,佩耳环、项圈,圆圆的脸上充满稚气,胖乎乎的双臂十分可爱(插图13),与吐鲁番雅尔湖第7窟券顶内容相似。第58窟主室正壁龛后壁,在菩提树上,绘出挂着的摇鼓、箜篌、琵琶、拍板、钹等乐器,表示天乐不鼓自鸣,都是中原净土思想及经变故事画的反映。这些内容如“光明照遍十方”的卢遮那佛和“光明显赫十方诸佛国土”的阿弥陀佛的出现,使日月“皆悉隐蔽,犹如聚墨”,在日天、月天高悬窟顶中脊,照遍佛国的龟兹,一定引起了不小的震动,也许这就是有些洞窟,如第63、43等窟不绘天象,而以绿色净土代替的原因吧!而第2窟券顶中脊虽绘了游化佛、金翅鸟、飞雁,但没有出现日天和月天,却有一低凹的莲花图形,以表示净土。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

插图13 第50窟主室门壁上方的壁画

两种壁画题材、两种艺术风格的同时并存,互相影响,促进了各民族文化艺术的发展,共同缔造了中华民族灿烂辉煌的艺术宝库,同时,也为后来的回鹘壁画风格的形成创造了条件。

三

公元9世纪中叶,回鹘人在龟兹建立政权后,很快就皈依了佛教,改建和重建洞窟,妆銮佛像,彩绘壁画,直到11世纪以后,历经近3个世纪。库木吐喇现仍保存的十几个回鹘洞窟,可分为早、中、晚三个时期。第79、75窟是回鹘早期改建或修建的洞窟;第10、12、42和45窟则是典型的回鹘风格壁画;第38窟是现知较晚的一座洞窟。

第79窟是经三次重绘的小型方形窟,四壁绘方格坐佛,地面中央筑方坛。1982年发现时,穹窿顶已坍塌,坛上的塑像移了位,且已残破。回鹘人彩绘了右壁下方的地狱变、方坛四周的画面和门壁的供养人像。门壁右侧跪五身(图版三)、方坛前壁绘七身回鹘供养人像,上方墨书龟兹文一行,每身供养人前有汉、回鹘文合璧的题名。我们仅能辨识汉文:门壁的第一身为童子,束冠,黑发垂肩,服回鹘窄袖套头衫,双手相合,回首反顾。第二身为男性,题名漫漶,仅见汉字,“……曰□□阿□”。第三身,女性,汉文题名“颉里思力公主”。第四身,男性,题名“同生阿兄弥/莃鹘帝嘞”。第五身,女性,旁有“新妇颉里公主”题名。坛基前壁的供养人像,中央一身童子,题名“童子阿搜迦”,跪向前方,回首后顾,把画面两侧的供养人有机地组合在一起(插图14)。左面三身和右面第一身是比丘,右面后两身为一男一女的回鹘人形象。左侧第一身的题记为“颉里阿其布施城中/识知俱罗和上”,依次为“法行律师”、“圣寺府座律师/旁信一心供养”。右侧的世俗男性装束同门壁,但额前留一排整齐的黑发,耳旁和肩也垂黑发,与中间的童子发式相似。榜题的汉文是“受过慈父悟/老生神生净土”。后面的女性,穿汉式衫裙,外披氅。[35]

插图14 第79窟坛前壁的回鹘供养人像

位于大沟深处一条小沟内的第75窟,也是纵券顶小型窟。正壁绘比丘状人物,结跏趺坐,两手置于腹前捧一钵。从钵中伸出五道墨线,延至比丘两侧,右侧墨线间分别绘天道、地狱道、牲畜道,左侧依次为阿修罗道、人道、饿鬼道等六道轮回图。比丘下方墨书十六行汉文发愿文,文字漫漶,可辨认的有“……无量观门/□□界三千大千世界□□□□□/……作圣四大比行/……悉□□□使起浊身尘□/……无意识界意识/……昏□□□□□/……轮皆次问分为□□放□□/……广度□□旁□□/……意想有更为/……白色白光势及水轮/……识下泛入洛水铁成水轮/……金黄色黄光变成金轮/……金轮想自身□□□崦□□/………火轮焚烧不净罪□□之”,下面横书“……若见自身身骨即念是/……无常无我□□□不□”。券顶和侧壁依次绘坐佛、坐禅比丘和供养人像。左壁,前有9身为比丘像,后面是世俗人。题名可见“梵□□寺/道秀一心供养”。右壁17身供养人,题名有“阿?□禄思”、“兄骨禄□□”、“□子母思”、“骨禄思□”、“妹骨禄思力”、“弟子□□一心供养”。前壁有“清净佛弟子兄/□□□”题名的供养像,可知该窟为骨禄氏家族高僧的影窟。碳14测定为公元689—943年。

这两个洞窟的壁画保持了浓厚的唐代风格。人物造型上,强调健壮之美,虽然男子“眼睫而下多虬髯”,但脸形丰圆,两颐突起。在白粉色地上描绘画面,甚至以土红色线条而不着色的白描表现,莼菜式的线条,流畅自如,完全延续了唐代绘画的技艺,甚至可以说是出自汉族画师之手。就连榜题和发愿文,除人名外,全用汉字书写,龟兹文也同时使用。其中第79窟的回鹘供养人像与吐鲁番柏孜克里克石窟的王公贵族供养像的服饰相似:男性头戴的小冠,后面竖起一个顶部较尖,宛如一朵莲花瓣,又像一片弯曲的卵叶状的饰物,用红色丝带系于颚下。身穿盘领唐式长袍,宽袖褒博,在红色地上织蓝、绿色散花图案。腰系鞶带、佩刀、匕首、砺石、巾、火石袋等,足蹬黑色长筒靴。回鹘王是唐朝重臣,其王公贵族也是唐朝官吏,上述服饰、蹀躞等符合唐制[36]。正像公元9、10世纪时,迦尔迪兹记载的那样,“他们的国王,身穿中国绸缎衣服……衣服很宽大,遮盖全身,袖子宽,下摆长”。门壁的颉里思力公主,头戴金冠,两侧鬓转发,一条红色绢巾从头后飘下,与《新五代史·四夷附录》中“以红绢”囊发的记载相符。身穿绛红色通裾大襦,领呈“V”字形,露出里面的织锦内衣,领口周围用黑线绣出一圈鳞纹图案,往往被认为是翻领。《新唐书·回鹘传》记载,公元822年太和公主嫁回鹘可汗,被封为可敦,“被可敦服,绛通裾大襦,冠金冠,前后锐”。这种“金饰冠如角前指”[37],是回鹘可敦、公主等王室妇女的服饰。上述男女服饰都与唐代史籍记载一致,可见此窟绘画的时代距回鹘驻漠北的时间不会太远。而位于这两列供养人后面的女子,头梳抛家髻,上插栉,身穿宽袖红衫,绿色长裙,帔帛绕臂,有的还披氅,是唐代中原妇女装束,当应为回鹘在安西建立政权不久时的服饰。因而这两个洞窟可能是9世纪末叶至10世纪初的遗存。

第79窟凿于第13、14窟上方的峭壁上。从第20和21窟间的踏步拾阶而上,向南出梯道口可达山顶而至第79窟。向北,即到第21—24窟的前廊。回鹘人曾改建过这一组洞窟,将原来的僧房22窟改建为讲演堂,地面筑坛,彩绘了立佛和千佛、莲花等。重绘或重建了第24窟。这也是一个小型方形窟,纵券顶。现存券顶中脊处,描绘奔驰着的象、马、兔等兽。两侧饰莲花纹图案一条,再绘禅定千佛。可能他们还维修过谷口区部分洞窟。

第10、12、42和45窟有比较典型的回鹘风格壁画。第一,这几个洞窟的形制均继承了龟兹式的中心柱窟,顶作纵券式。除第10窟外,均正壁开龛;主室两侧筑低台,如第10、12窟;或构筑木台,如第45窟。第二,这些洞窟在题材内容上,前期出现的尊像图,愈益占据主要地位,有的主室侧壁塑立佛像,第45窟塑一佛二菩萨像。两行道各壁和后行道后壁,现存的画面均交替绘佛和菩萨立像(第10、12窟两行道内侧壁画面被切割),大部分墨书汉文榜题,有“南无阿弥陀佛”、“南无观世音菩萨”、“南无大势至菩萨”、“南无释迦牟尼”、“南无文殊师利菩萨”……观音、势至菩萨从经变故事画中独立出来,净土思想也成为回鹘佛教的信仰。观世音菩萨是回鹘人民为求得解脱,寄托美好愿望的尊神,第42窟有“南无大慈大悲救苦观世音菩萨”像和榜题。勒柯克在第12窟右行道内侧壁切割了骑象的普贤及眷属图[38],相对的左甬道似应有文殊像,可惜早已不知去向。这些内容都与莫高窟同期壁画十分相近。第三,洞窟的纵券顶中脊承袭前期的汉风窟,绘莲花纹图案,流云烘托,如第12、42窟,或以莲花、茶花等组成图案,活泼规整,如第45窟。中脊两侧,或绘莲花、坐佛,或为千佛,第10、45窟则继承龟兹风的横列因缘故事,但也有别于第29、50窟,而是较大的佛像和缩小了的有关人物相对而坐,具有坐佛的效应。第四,在洞窟的后行道前壁描绘佛涅槃像,则是沿袭了龟兹风壁画的题材和布局,与库木吐喇前期不同的是画出右胁而卧的涅槃佛,占据了画面的大部分空间,四周天人、力士、弟子围绕举哀,和克孜尔、森木塞姆等石窟同类画相似,第10、45窟还有帝释天举哀,第10窟有飞天供养。勒柯克切割了第45窟的涅槃图[39],佛头枕用织锦缝制的枕头,这点很像汉风壁画,佛头光、身光中的精美图案,显示出回鹘的民族风格和时代特色。

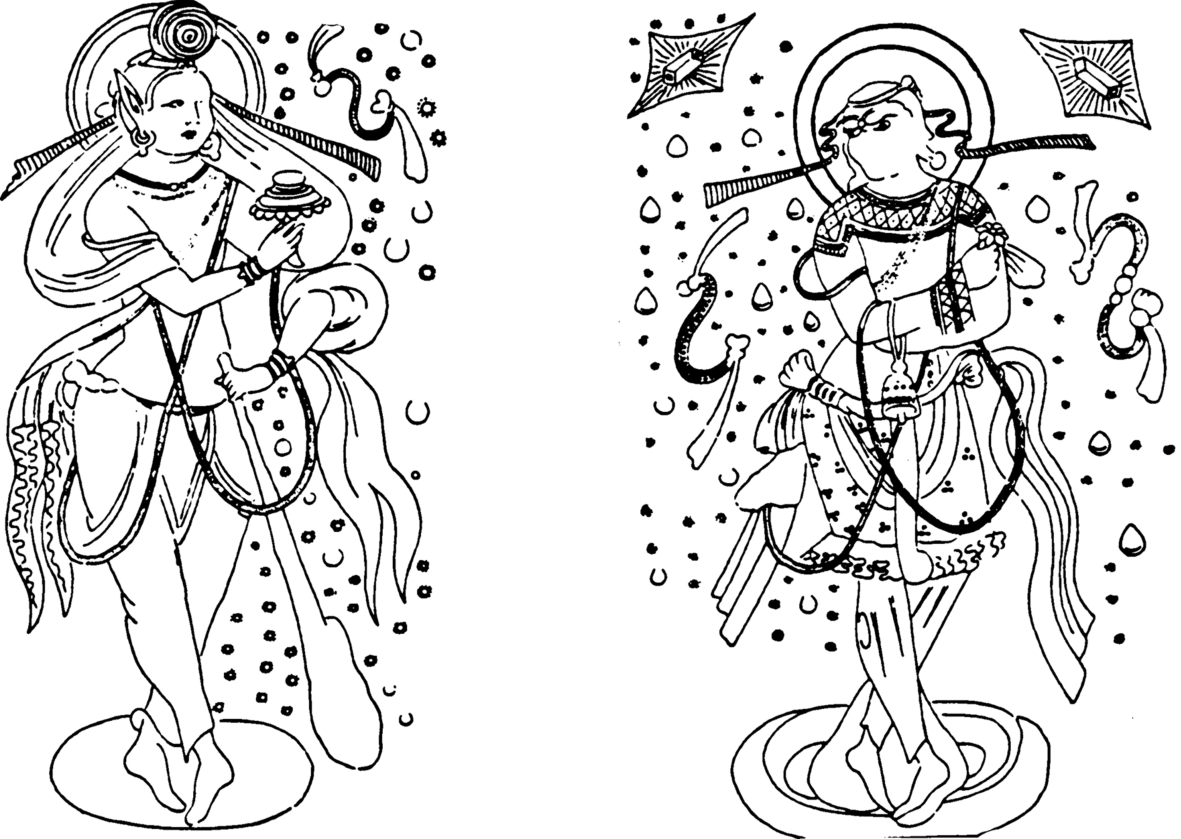

这几个洞窟的人物造型已经完全回鹘化了,特别是第10和45窟(图版三一)。第12窟的前壁、门左侧保存了回鹘供养人像。前面的一身大部分脱落。残留背部红色长衣的痕迹。后面一身头部剥蚀,仅见黑色头发披肩,穿盘领宽袖长袍,佩鞶带、佩刀、匕首、巾、袋等蹀躞,左手执炉供养[40]。回鹘壁画中的人物造型也强调健壮之美,四肢圆丰,情态典雅。再没有像龟兹那种“一折三波”,如“S”形扭曲的身姿,也不见讲究苗条清秀的中原体型,无论是佛或菩萨,还是故事画中的人物,或现实中的供养人像,都是双腿直立,身材匀称,端庄挺拔,反映了回鹘人圆浑健美的形象和健康朴实的审美观。人物的脸形长圆,面部丰颐;两眉修长接鼻梁,鼻脊高而略拱;柳叶形的眼睛,描出上下眼睑,黑色眸子;嘴小唇厚。但各种人物的身份、地位或所在场合不同,表情、神态也各有特点。券顶的千佛,呈正面坐姿,神圣庄严;因缘故事画中的佛为侧面像,温和慈悲。菩萨,头梳的高髻向一面倾斜,束宝冠;佩项圈、手钏;袒上身,披罗纱帔帛;面部或沉思慈祥,或潇洒开朗,或婉丽含蓄。那些飞天,虽没有第16窟那样富丽堂皇,但仅靠一条帔帛后扬,就显出自由翱翔的神态,更给人以清新明快之感。第10窟举哀天人的眼睛,两道黑线勾出轮廓,土红线描上下眼睑,杏核般的大眼睛和黑色眸子传达出惊讶而又坦然的表情。

重视图案纹样的装饰美,是回鹘壁画的特点之一。这些洞窟,除继续使用莲花和云头纹外,大量地采用汉式的茶花,或组合成带状,装饰在窟顶中脊的两侧及其与侧壁的衔接处。也有的绘在头光、背光图案中,或围绕在莲花周围,组成团花图案。如第45窟券顶中脊,在两排茶花纹饰带中间的土红色地上,以莲花为中心,绿叶衬托,八朵椭圆形茶花环绕正中的团花图案,产生了一种透视感,又用茶花、绿叶作为角隅纹样(插图15)。以深土红色线勾勒轮廓、花瓣和轮廓间镶白边,在繁缛而规整的图案中,增添了柔和清新感。可以说,这是对中原图案的一种创造性组合。同时,由条条光芒变体而形成的道道波浪纹,周围有簇簇叶纹而组成的火焰状纹等,已成为佛头光、身光中的装饰图案。这种图案与柏孜克里克石窟的图案相同,是回鹘人喜爱的一种纹样。用土红色线描轮廓,显得光焰升腾,衬托出佛的光辉形象。此外,在壁画布局和色泽的配置上也颇具匠心:整个洞窟的壁画布局讲究对称排列,重视人物形体的大小、动静和色调的对比。第10、45窟券顶因缘故事画中的佛均侧向主尊,大而静的佛,身披土红色袈裟,小而动的供养者,一般袒上身。第12窟右行道外侧壁,一米多高的阿弥陀佛和观音、势至菩萨,和背景中小而跪着的飞天,突出了主题,又表现出了均衡、统一和谐调之美。

插图15 第45窟窟顶图案

回鹘壁画的表现形式也是以线为主,原强调体积感的晕染已退居次要地位。和柏孜克里克一样,沿袭龟兹风格,大量使用西域式的铁线描,虽不像龟兹那样“劲紧有力”,但依然是“屈铁盘丝”,粗细相当。同时,也吸收了中原富于变化的兰叶描,活泼流畅,粗细相间。但并不是两种线条的混合,而是有机的组合,且形成自己的特色,有力多变。第10、45窟最为典型,在白粉墙上,用淡墨色起稿,敷彩后,再用深墨色线定型,上红线提神。用黑色铁线概括出的佛和菩萨,形象洒脱,土红线提三道和眼睑,给面部增添了光泽。第45窟券顶佛袈裟上的褶襞,有的以密集的平行线表现,挺拔流畅,富有质感。人物的五官和衣帛的转折或卷曲部位,运用兰叶描,活泼飘逸,具有动感。在行道外侧壁的阿弥陀佛和观世音菩萨像中,线条挥洒自如,形象自由舒展,温婉潇洒。回鹘壁画也运用不太浓艳的晕染,第45窟的佛像,用粗壮的肉红色线涂出手臂,以橘红色晕染眼睑和颐部,突出颊部的光泽,白皙莹润,继承了龟兹的晕染法。同鹘人喜欢热烈的暖色调,壁画中大量使用赭、红、朱、茜、黄等色泽,并以石绿色相衬。因为这些洞窟保持了中唐以白粉为地色的传统,调和了冷热对比。第45窟很有代表性,人物衣着以朱、土红为主,图案多用石绿色,整个洞窟的色彩素雅大方,明亮而不刺激,浅的石绿色和白粉地色,更衬托得明媚柔和。

从上述这些回鹘洞窟的壁画题材、人物造型、装饰效果以及绘画技艺等方面,我们可以看出,库木吐喇这时期的壁画,是在汉风壁画的基础上,又大量吸收龟兹风的东西。但我们不能忘记的是,同期森木塞姆的回鹘壁画,更多地却是承袭龟兹风壁画特色,包括壁画的内容和布局,券顶四方连续的菱形格纹,或穹窿顶的立佛、立菩萨像,并融进汉风画的成分。当然,这里不全是承袭,更重要的是发扬了回鹘民族的传统,尤其是以本民族人物为原型塑造形象,强调装饰意象效果,和对热烈色泽的喜爱而形成的、符合回鹘人审美趣味的壁画艺术。这一过程的完成大约在公元10世纪后期。这时的洞窟中,龟兹文题记已经消失了,除了汉文榜题外,回鹘文不仅被用来书写供养人名字,而且还题在佛像旁,如第42窟主室右壁画面有回鹘文榜题,后行道后壁有和汉文“南无阿弥陀佛”合璧的回鹘文题记,说明一些佛经已被译成回鹘文,佛经翻译事业有了发展。这是回鹘佛教和壁画艺术的蓬勃发展时期。

第38窟是个大型中心柱窟。正壁的大型立佛不存在了,身光中的化佛清晰可辨。[41]券顶绘一佛二菩萨,两侧壁开大龛。在两行道外侧壁和后行道后壁描绘《佛本行集经》变。这种画面是佛立于中央莲上。两侧菩萨、天人、弟子和国王、童子等世俗人围绕,有的还在佛上方或左、右侧绘出宫殿、寺庙、城池等道具。每一幅的内容,主要由位于画面下方、佛脚两侧,尤其是佛所面向的人物及其动作和道具来表现。[42]这种壁画实际上也就是因缘佛传画,现较清晰、可辨出内容的有《发心供养品》中的以布帛供养辟支佛缘、供养能渡彼岸如来缘,和《受决定记品》的供养燃灯佛而受决定记缘等。有些画面,如供养能渡彼岸如来缘,在柏孜克里克只是佛站于水中的木板上,即表示舟船,而该窟是在立佛左下方描绘出正在拉纤的纤夫,更接近生活。

这些画面的线条细腻,粗细相当,遒劲有力,后行道前壁涅槃佛的双脚,和跪于其足旁的合十举哀的弟子像,线条精美,可称是库木吐喇晚期壁画的杰作。用白色细线提勾菩萨的眉、鼻、嘴、眼、耳、下颚和三道(图版三二),增强了面部的光泽度。同时,用土红色作地,洞窟显得热烈深沉,在石绿色的衬托下,绚丽多彩,表现了回鹘人对暖色的强烈喜好。

第38窟完全是吐鲁番柏孜克里克石窟艺术的西渐,当是西州回鹘和安西(龟兹)回鹘统一后的产物。上述供养燃灯佛受决定记中的云童子,布局在佛头右侧一光芒四射的圆内,与柏孜克里克早期回鹘洞窟,第18和20窟,跪在佛足旁不同,而和中晚期洞窟,如第31、33、48等窟画面相同,是公元10世纪以后,或11世纪的作品。第38窟碳14测定数据为公元999—1175年。

四

库木吐喇是现存龟兹诸石窟中,密教画最多的一处石窟群,主要描绘于公元七八世纪的龟兹窟和9世纪以后的回鹘风壁画中。

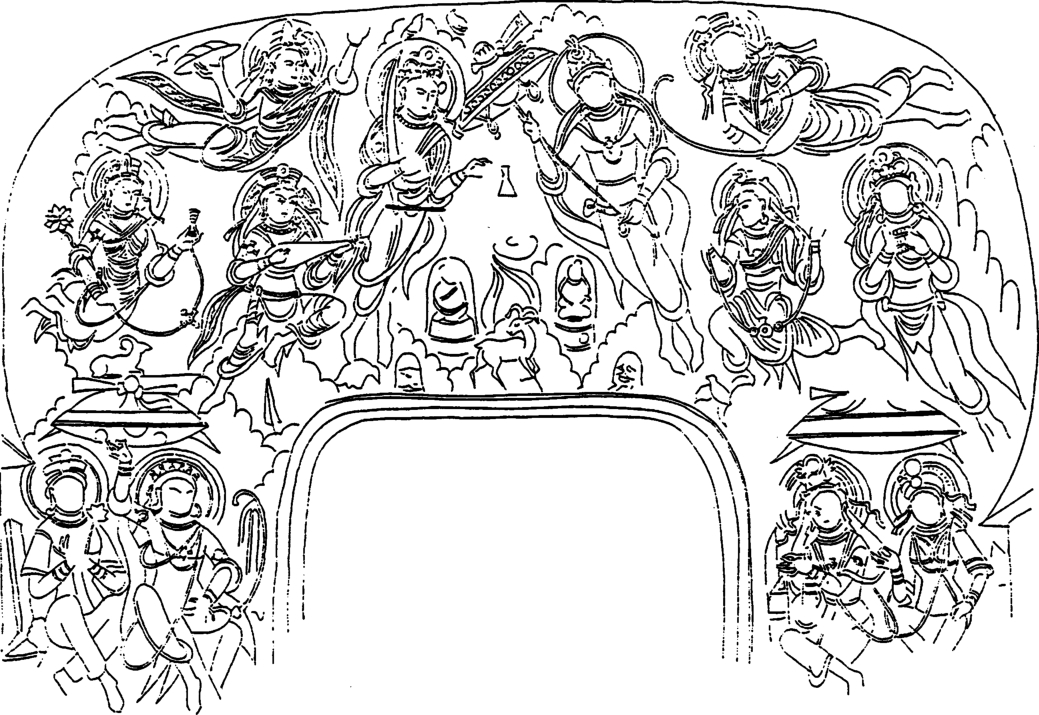

早在公元6世纪左右,库木吐喇就出现了杂密成分的壁画。第23窟是典型的龟兹窟,在主室券顶的菱格因缘故事画——以幡供佛缘中,供养者所持的幡是竿头置龙,龙下垂旗的金刚幡。后行道两侧壁描绘出蠡髻梵王及天女,即《秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门》所说,佛将涅槃时,天龙八部及人众等“啼泣向佛,四面哽咽”,帝释等诸天“皆来供养”。“唯有蠡髻梵王,将诸天女,依于四面围绕而坐……共相娱乐。闻如来入涅槃而不来靓省”。佛“于左心化出不坏金刚”,该金刚以神咒,并“自腾身至梵王所……微以指之”。梵王“即发心至如来所”,于是就站在分舍利图的两侧(插图16)。这一内容的画面是我们在龟兹其他石窟,包括库木吐喇的其他洞窟中所没有见到的。

插图16 第23窟蠡髻梵王及天女图

大约是公元七八世纪的第34窟,是一个穹窿顶方形窟,四壁各绘出六排横列因缘故事画,画面上方有龟兹文题记。每幅画均以佛为中心,或立,或坐,背景根据故事内容,或在野外树下,或在宫殿中,各幅画之间以龟兹式寺院建筑相隔,建筑宏伟,色泽丰富,在龟兹壁画中独具一格。人物造型和绘画技艺仍是典型的龟兹风格。描绘于穹窿顶的护法是根据《大威力乌枢瑟摩明王经》而绘制的(图版二十)。该经说,建立乌枢瑟摩秘密曼陀罗,要画护法天王,“于东南角大自在天王,执三股叉,并妃。东方天帝释执金刚杵,东南隅火天执了戾棒,南方阎罗王执那拏,西南方宁帝执剑,西方水天执赤索,西北方风天执绯幡,北方毗沙门天执伽那”。画面中,我们可以看到:穿铠甲,身后飘带飞动,与民丰尼雅墓葬出土的服饰相似者,应为北方毗沙门天王。右手高举,左手置腹前按一长剑,密宗论其画像说“左手执戟矟”。此天与吉祥天女,从古代神话时代常相关联而为夫妻,位于其左侧服龟兹女装者,当为其妃。另一身穿铠甲的,头顶有六条蛇形龙,脸蒙护面,立于池中的龙身上,与龟兹窟中的护法龙王相同,当为水天。“水天执赤索”,右手上举,左手叉腰,持一土红色带,可能是赤索,与经文吻合。右侧立于池中的一男一女头上也有蛇形龙,当为水天眷属。头上和两肩部有熊熊火焰,右手也持火,身穿盘领贯头衫,腿戴护胫的人,应是火天。“火天执了戾棒”,其左手提一大头棒,即了戾棒。左面一身,两手置胸前,拄一棒,棒下端呈人头形,且置于交叉的两足后方,佛教把“于棒头戴人头者”,当作“阎罗王之标志也”。另一身头戴四瓣圆顶翻沿帽,身挂璎珞,内穿长衣,外着束腰窄袖对襟袍,腰结带,佩巾、剑等蹀躞,右臂前屈,手持的宝珠光焰四射,左手置腰际握剑,当是宁帝。袒上身,结裙,披帛,菩萨装束的是天帝释。其余的就可能是自在天及妃,和风天了,但执持与经文不大相符,这是壁画中常见的现象。不空三藏译的《大威怒乌刍涩摩仪规》就没有说明各自的执持,而各天的名称和方位与此相同,只是西南方宁帝,该经说是罗王。那么,该窟就是乌枢瑟摩秘密曼陀罗了。上述《秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门》、《大威力乌枢瑟摩明王经》都是北天竺阿质达霰在安西译出,连同《秽迹金刚法禁百变法》。三经一并由法月三藏带到长安,后编入《贞元新定释教目录》。吕澂先生将此经归入密藏的杂咒部中。[43]这些壁画很可能是早期龟兹杂密的延续和发展。

9世纪以后的回鹘风洞窟中,密宗的图像也不少,现存的主要有以下几种:

(一)第12窟后行道后壁中央绘一身现存三头六臂的观音菩萨形象,因残破不堪,下方脱落殆尽,无法辨清。可见的中间一面为慈悲相,左面呈愤怒形,两臂上举,帔帛飘绕,另两臂置胸前,合十致敬。用屈铁盘丝式线条,描绘出汉风式样的双手。

(二)大日如来。第45窟主室右壁有一佛,与《大日经疏》所说,“大日如来,菩萨形,首戴髻,犹如冠形,身缠轻纱之衣,手结法界定印,通身放种种光色”的仪规相符。头似戴冠,后垂缯巾,披红色褊衫,结跏趺坐在莲上,两手置腹前,掌心向上,作指指相交的法界定印,背后描出条条光焰,是密教的主尊。

(三)第38窟主室地面有敷曼陀罗。密宗常称为“曼陀罗者,是图画也”,分为悬曼陀罗和敷曼陀罗。画在地上的曼陀罗,称为敷曼陀罗,“结缘灌顶之时投华,必敷曼陀罗也”。该窟是座大型窟,主室高敞,主尊高大,是回鹘人进行大型佛事活动的场所,举行结缘灌顶仪式时,投华是必然的仪程,当然必须敷曼陀罗。该图在蓝色净水中,莲花丛生,水生动物游移。中央以朵朵茶花组成团花图案,下方一童子顶托大型花盘。两侧各立一尊袒上身,披帛,头戴宝冠,冠上有一马头的神,即马头观音,是秘密宗的六大观音之一[44]。水中有童子嬉戏,或游浮,或乘鸭,或坐莲中,稚拙可爱。

(四)第41窟主尊右侧的塑像台上,画一牛头(插图17),周围波浪起伏,地下有散落的泥塑骷髅等残块。佛经说,焰摩天“乘水牛,右手执骷髅,左手仰掌”。可惜塑像早已化为泥土了。

插图17 第41窟焰摩天坐骑——水牛头部

此外,第7窟还清理出千手千眼观音的残件,第9窟右行道外侧壁描绘了卢遮那佛像等密教造像[45]。

总之,库木吐喇石窟的壁画是一部丰富多彩的龟兹历史画卷。无论是其壁画题材、艺术形象,还是绘画技艺,甚至衣冠服饰等,都曲折地反映了公元五六世纪至11世纪间,龟兹的政治、经济、民族、文化、宗教的发展和变迁。因而说,库木吐喇是龟兹的历史画廊。

饱览这历史画廊中的幅幅丹青,近六七个世纪的壁画艺术映射出龟兹各族人民的伟大创造力。当然,佛教产生在印度,佛教及其艺术经犍陀罗传入龟兹。因而,库木吐喇有早期与巴米扬石窟相近的穹窿顶方形窟和犍陀罗风格的菩萨,但必须说明的是,洞窟的装饰图案中,往往还选用了当地流行的纹饰。不久,一种适应本地自然条件的龟兹式中心柱窟广泛流传,尤其是那圆浑甜美的龟兹人物形象取代了外来风格的菩萨,强调意象图案效果的装饰性,屈铁盘丝式的线条与凹凸晕染相结合等,和克孜尔一样,龟兹人不仅有选择地吸收外来成分,并且经过融会贯通,创造出独具自己民族特色的灿烂壁画艺术。公元七八世纪,中原汉风格的壁画艺术又与当地的龟兹风壁画,同时并存,共同繁荣。而这些内容和艺术,又被后来的回鹘人汲取,进一步创造出具有本民族风格,为本民族人民所喜爱的壁画艺术。这是历史发展的必然。这一演变过程,就是佛教及其艺术中国化,或称地方化、民族化的具体反映。历史证明,中华民族是既能慷慨无私地向世界赠与,又能有选择地巧妙地吸收和富于创造性的民族。他们在沟通东西方商业交通,外交往来的“丝绸之路”发展进程中,起了重要的历史作用。库木吐喇石窟,完全可以称得上是镶嵌在“丝绸之路”上一颗闪烁着东西方交流光芒的明珠。

(插图5、9等由袁廷鹤先生摹绘)

【注释】

[1]原载《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集(4)·库木吐喇》。

[2]谢济世:《戎幕随笔》,收入俞浩:《西域考古录》。

[3]徐松:《西域水道记》卷一《罗布淖尔所受水上》。

[4]黄文弼:《塔里木盆地考古记》。

[5]晁华山:《库木吐喇石窟概述》,见《中国石窟·ク厶トラ石窟》,日本平凡社,1985。

[6]黄文弼:《龟兹都城问题》,见黄烈:《西北史地论集》,上海人民出版社,1981。

[7]晁华山:《新疆石窟中的龟兹风格》,见《中国美术全集·绘画编(16)·新疆石窟壁画》。

[8]以上引文见玄奘、辩机著,季羡林等校注:《大唐西域记》卷一。

[9]慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》卷二,北京,中华书局,1983。

[10]慧超记载请参看王仲犖著,郑宜秀整理:《敦煌石室地志残卷考释》中之慧超《往五天竺国传》残卷考释,上海,上海古籍出版社,1993。

[11]《西域考古图谱》下卷,日本国华社,1915。

[12]《新唐书·回鹘传下》。

[13]《旧唐书》卷一七四《李德裕传》。

[14]《册府元龟》卷一二八。

[15]承蒙管平和巫新华先生译为汉语,特此致谢!

[16]《贞元新定释教目录》卷第十四。

[17]陈国灿:《八、九世纪间唐朝西州统治权的转移》,见武汉大学编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第八期,1986。

[18]晁华山:《库木吐喇石窟的洞窟分类与寺院组合》,见《新疆石窟·库车库木吐喇石窟》。

[19]沙比提·阿合买提:《谷口区第二○、二一窟研究》,见《新疆石窟·库车库木吐喇石窟》。

[20]袁廷鹤:《龟兹风壁画初探》,载《新疆艺术》,1984(6)。

[21]拙文《画壁虹桥——森木塞姆石窟概述》,见《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集(5)·森木塞姆克孜尔尕哈》。

[22]本文所引年代测定数据,均由中国社会科学院考古研究所实验室测定,特此致谢!见《新疆吐鲁番和南疆地区部分石窟年代测定报告》,载《考古》,1991(11)。

[23]谭树桐:《丹青斑驳尚存金碧》,载《美术史论》,1988(1);晁华山:《新疆石窟中的龟兹风格》,见《中国美术全集·绘画编(16)·新疆石窟壁画》。

[24]关于这类图像的定名:德国人称为帝释窟说法,有人认为是梵天劝请。其内容与《佛顶尊胜陀罗尼别经》所述造像一致。我是根据各不相同内容和和背景而区别定名的。

[25]拙文《克孜尔石窟与莫高窟涅槃经变图像比较研究》,见《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古编》。

[26]汤垕:《画鉴》。

[27]段成式:《寺塔记》卷下。

[28]马世长:《ク厶トラにぉるけ汉民族样式的石窟》,见《中国石窟·ク厶トラ石窟》,日本平凡社,1985。

[29]王重民等:《敦煌变文集》下集,北京,人民文学出版社,1984。

[30]刘松柏:《库木吐喇石窟寺净土变壁画》,载《西域研究》,1993(2)。

[31]由袁廷鹤同志和我协作,进行核对。

[32]A.Von Lecog,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien,V,PI 19,Berlin,1928.

[33]Ibid.,VI,PI 22.

[34]Along the Ancient Silk Routes,Central Asian Art,From the Ulest Berlin State Museums,New York,1982.

[35]梁志祥、丁明夷:《新疆库木吐喇新发现的几处洞窟》,载《文物》,1985(5)。

[36]《旧唐书·舆服志》。

[37]《旧唐书·回纥传》。

[38]A.von Lecoq,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien,Ⅵ,PI 27,Berlin,1928.

[39]A.von Lecoq,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien,Ⅲ,PI 12,Berlin,1928.

[40]与格伦威德尔线描涅槃窟(第38窟)的供养人像非常相似,见《中国新疆的古佛寺》(Altbuddhistische Kultstatten in Chinesisch),PI 28-29。

[41]格伦威德尔记录第38窟正壁为降魔变,但该窟正壁画面现仍可辨清。

[42]拙文《柏孜克里克石窟初探》,见《新疆石窟·吐鲁番柏孜克里克石窟》。

[43]吕澂:《新编汉文大藏经目录》,济南,齐鲁书社,1981。

[44]此内容为龟兹石窟研究所李莉女士发现。

[45]原文错误地称此像为地藏菩萨,现改正。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。