克孜尔石窟与莫高窟涅槃经变比较研究

克孜尔石窟与莫高窟涅槃经变比较研究[1]

涅槃经变是克孜尔石窟与敦煌莫高窟壁画的重要内容之一,尤其是在克孜尔,现存壁画的80多个洞窟中53个窟有涅槃经变[2],占有壁画洞窟的66%,其中45个窟是中心柱窟。莫高窟492个洞窟中有14个窟描绘涅槃经变,仅占3%。这两处石窟,由于地域、民族文化传统和宗教派别的不同,涅槃经变构图的发展演变也有明显的差异,表现出各自的民族和地方特色。这对研究两地的佛教、壁画艺术的发展和特点,各自的文化传统以及相互关系都有重要的意义。由此还可以进一步了解佛教向东弘布过程中,是如何影响当地固有文化并与其相结合,从而形成符合当地民族心理素质和文化传统的地域特色。

一

佛的涅槃像最初是以佛传画的内容之一表现在克孜尔和莫高窟的,如克孜尔第76窟和莫高窟第428窟。

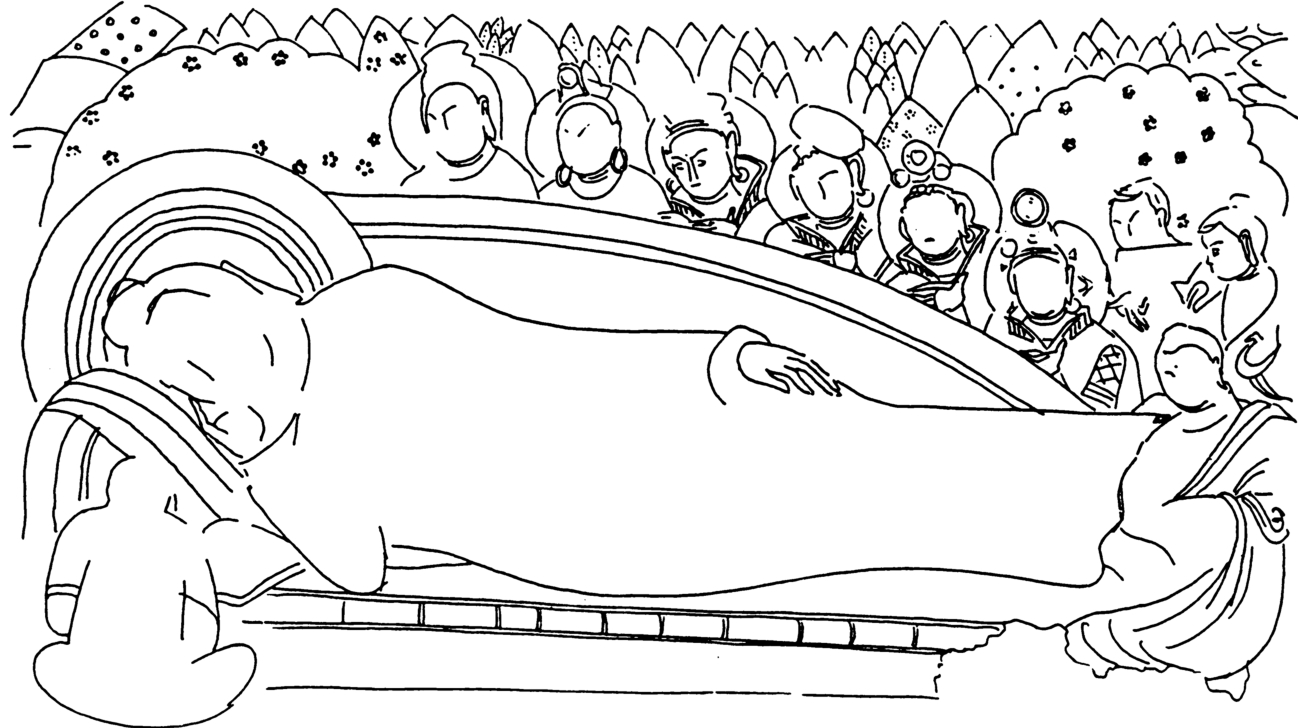

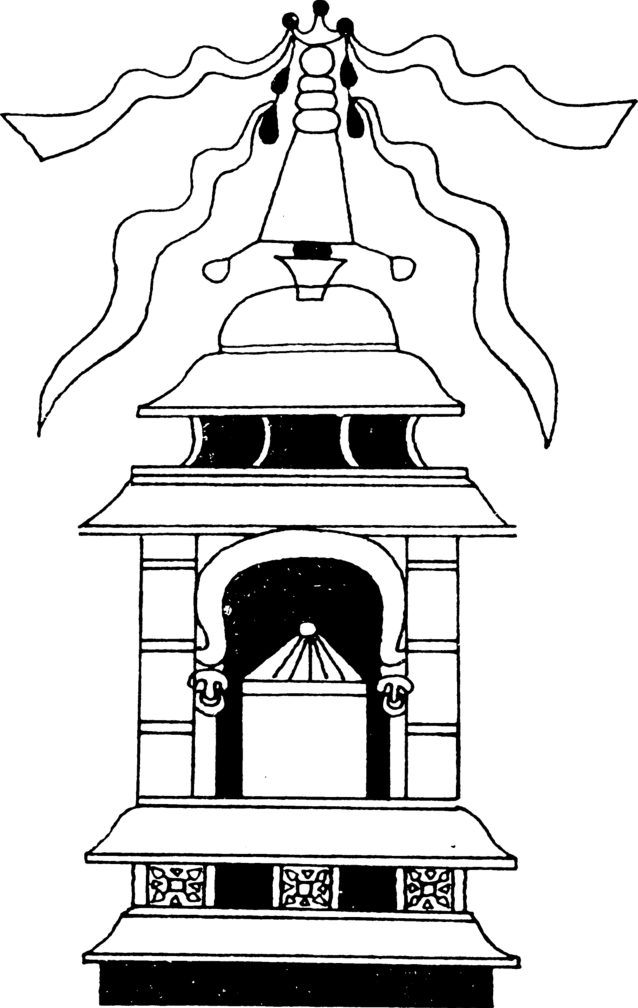

独立的涅槃经变,先以单幅画的构图形式在这两地洞窟中出现。克孜尔单幅涅槃经变保存在第38、97、171、172等窟中(插图1),描绘在整个后甬道的后壁上。同时,除第38窟后甬道前壁开龛外,其余各窟的后甬道各壁和所有洞窟的左、右甬道两壁均绘双幡或四幡覆钵舍利塔,有的塔中有坐佛。第38窟后甬道前壁龛旁及下方的塔内绘舍利盒(插图2),两甬道内侧壁塔旁有供养菩萨。这几个洞窟的年代不同,但大多数都较早。如38窟碳14测定为公元310±80年,171窟为公元395±65年[3],172窟与171年代大体相同,97窟可能稍晚点。这几个洞窟营建于大约4世纪末至5世纪,是克孜尔石窟的发展时期。莫高窟最早的独立的涅槃经变当推第280、295、427窟,均是单幅构图。前两窟绘在人字披西壁,后者在前室西顶,其时代是公元6世纪的隋代[4],比克孜尔晚一个多世纪。

插图1 第38窟后甬道后壁的涅槃经变图

插图2 第38窟甬道侧壁的佛塔

上述洞窟涅槃经变的图像构成基本相似,即把不同时间和不同地点发生的一些事件巧妙地组合在一幅画面上,主次分明,紧凑协调。画面两端的娑罗树白花朵朵。两树间、绳床上右胁而卧的佛像占据大部分画面。佛以赭色袈裟缠身,右手支颐,左臂置身上,手外露(这点与犍陀罗不大相同),并膝,佛身上火舌升腾,正在荼毗。床前佛头侧有最后度化并先佛而灭的弟子须跋陀罗。佛身上方为举哀圣众。从外地赶回的迦叶跪在佛床旁,两手抚摸着佛的双足。总之,克孜尔与莫高窟的单幅涅槃经变,图像构成大体相似。所以,我们可以把莫高窟的涅槃经变看做是克孜尔的东传和延续。

有关佛涅槃的故事,很多佛经中都有叙述。上述克孜尔涅槃经变的图像与帛法祖(帛远)译的《佛般泥洹经》(和失译人《般泥洹经》大致相同),内容更接近些[5],除佛于双树间涅槃、最后度须跋、为迦叶现双足等外,还有佛身光上方的举哀圣众,右侧是梵天、帝释,左侧有四力士和三比丘等。该经说,佛涅槃后,梵释诸天“以具众宝伎乐香华葬具”而来,欲殡葬世尊。阿难以“佛在时不有令乎?诸天及王无令棺殓,敕令逝心理家殡葬”,而请梵天、帝释“明佛意即还”。梵、释诸天不悦,使佛床不得举,并提出:“宁可令吾等于床右面,国王黎民于床左也。伎乐华香,送世尊乎?”阿难只得以“其事见听”而答。于是“诸天咸喜,皆下在佛金床右面,王及民众在床左面”。第38窟的画面比较完整,位于佛床右侧的梵天,头梳高髻,鬈发后披,天衣络腋,和克孜尔其他壁画中的梵天装束相同。[6]紧挨着梵天的天帝释,头戴髻珠冠,耳饰大环,眉间有一眼,合十致哀。《杂阿含经》卷40说:“佛告比丘,彼释提桓因,本为人时,聪明智慧,于一坐间思千种意,观察称量。是以因缘彼天帝释复名千眼。”据此,克孜尔石窟中的天帝释常常绘为三眼。佛经说,佛涅槃地拘尸那城是力士生地,佛床左侧的黎民则表现为力士形象,竖目尖耳,身披甲,气概威严。三比丘就是《佛般泥洹经》说的阿难、阿那律和迦叶。

莫高窟第280窟的举哀者糅合了几种有关佛涅槃的经籍。贺世哲先生研究指出:佛身光上方有一佛、二菩萨、五弟子、三世俗人,是根据《经律异相》卷4绘制的。《经律异相》卷4的《现般涅槃》汇集了《大般涅槃经》、《长阿含经·游行经》、《佛般涅槃经》、《菩萨从兜率天降神母胎说广普经》等,因而画面表现的内容也比较复杂。佛床前,戴冠系飘带、披帛、结短裙,仰卧于地者,是《佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经》说的密迹金刚,他见佛涅槃“悉火转炽,五内抽割……躃踊闷绝……颠倒于地”。坐在佛头侧束腰座上的是从忉利天下来哀悼世尊的佛母摩耶夫人,与《摩诃摩耶经》相吻合。佛母摩耶夫人从忉利天下来哀悼世尊的内容,在克孜尔石窟甚至龟兹壁画中至今仍未见到。翱翔在娑罗树上的飞天、告诉迦叶消息的尼乾子和吐莲的龙等,都是克孜尔石窟所没有的。至于一些细节,如佛枕之物,克孜尔根据佛经绘的“世尊自叠僧伽胝枕头”,莫高窟是联珠纹锦枕。焚化遗体的火焰,莫高窟比克孜尔细腻……这些都说明,莫高窟单幅构图的涅槃经变是克孜尔同类图像的丰富和发展。

二

从涅槃经变图像构成的演变趋势上比较,随着两地佛教及壁画艺术的发展,涅槃经变的图像出现差异,表现了各自的地域和民族特色。

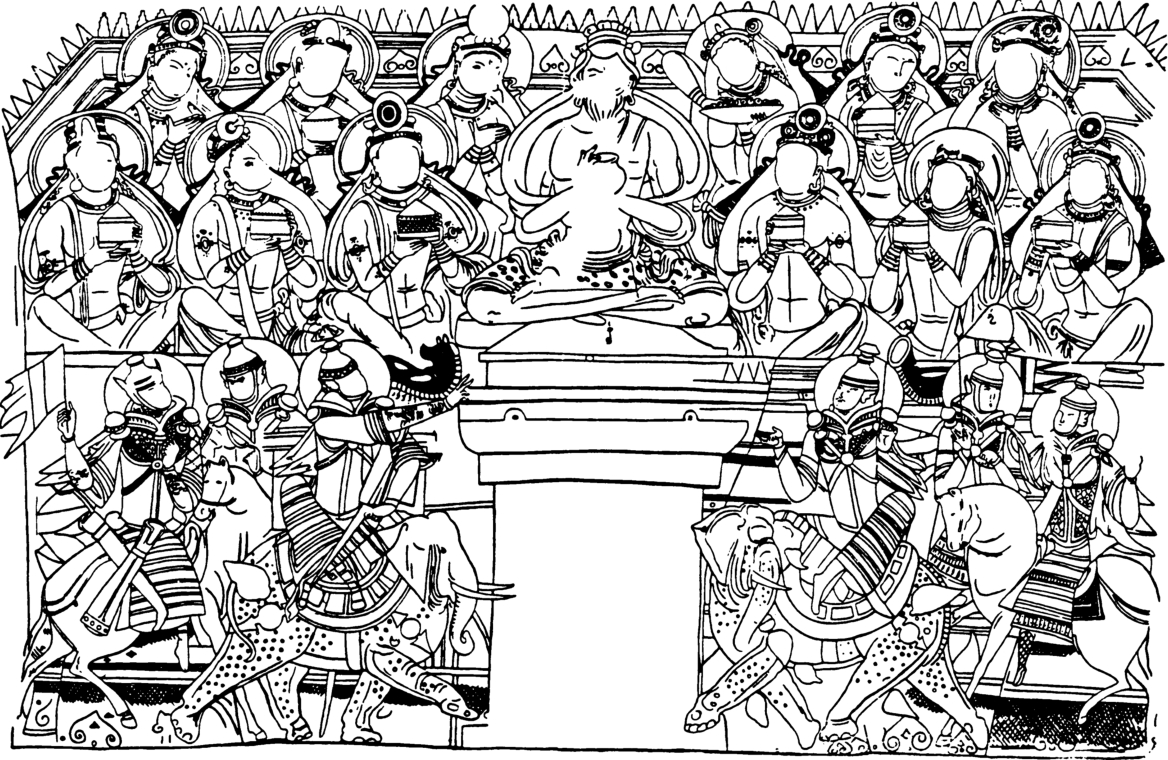

公元六七世纪是克孜尔石窟的繁荣期。在洞窟中占显著地位的涅槃经变内容更丰富,画面更生动,气氛更壮阔。但其图像构成仍循着单幅构图而演变,即由原来仅有一幅,发展成两幅、三幅,甚至更多的单幅画面。和单幅构图的菱格本生因缘故事画一样,涅槃经变图像也是从佛经故事画提炼出最重要、最有代表性的情节,再与现实生活相结合,创造出具有典型意义的形象画面。有些洞窟从单纯的绘画发展成雕塑和绘画相结合的表现形式。属于这一时期的这种洞窟有第58、175、206和第8、34、新1、69、99、104、195、196窟等。第206窟的碳14测定年代是公元640+50~640-45年,104窟是495+85~495-80年,99窟是530+120~530-85年,8窟是640+55~640-45年和685±65年。涅槃经变从前一阶段向这一时期过渡。这些洞窟的涅槃经变图像与前一个时期相似,主要根据《佛般泥洹经》。由过去的佛入涅槃和举哀圣众发展而成有荼毗、八王争舍利和分舍利、第一次结集等,由两幅或三幅的单独图像组合而成。大幅的佛涅槃图和举哀圣众仍然布局在后甬道的整个后壁,前壁绘八王争舍利和分舍利。有些大型窟还在后甬道前壁开龛。只有第58窟是在后甬道后壁描绘八王争、分舍利图,前壁(即中心塔柱后方)是涅槃和举哀,表示佛的身骨似在塔柱中。

这时期佛涅槃图的下方,或在后甬道的右侧壁也有绘出密迹金刚哀恋的,和汉译《佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经》相吻合,表现密迹金刚“见佛灭度,悲哀懊恼”,并说“如来舍我入于寂灭,我从今日无归无依无后无护”,于是将保护世尊的金刚杵扔在一旁。这些洞窟中的八王争舍利和分舍利组合在一个画面内(插图3),表现佛遗骨在拘尸那国焚化后,周围各国“皆发兵来索分舍利”,八国的象、马、兵众擎旗持武器围困城下。城上,婆罗门双手捧罂坐中间,两侧各四人两手端舍利盒,表示诸国得到舍利,悲喜交集。第175窟的争分舍利和荼毗合绘于后室前壁,上方装殓着佛启开的龙头棺,棺外火焰熊熊,正在焚化,佛头侧的棺旁跪一比丘。这是佛为迦叶启棺图,下方是八王争、分舍利图。《大般涅槃经后分》说,佛涅槃后,迦叶从外地赶回,涕泗交流至佛棺处,如来为迦叶启棺。

插图3 第8窟后甬道前壁的八王争、分舍利图

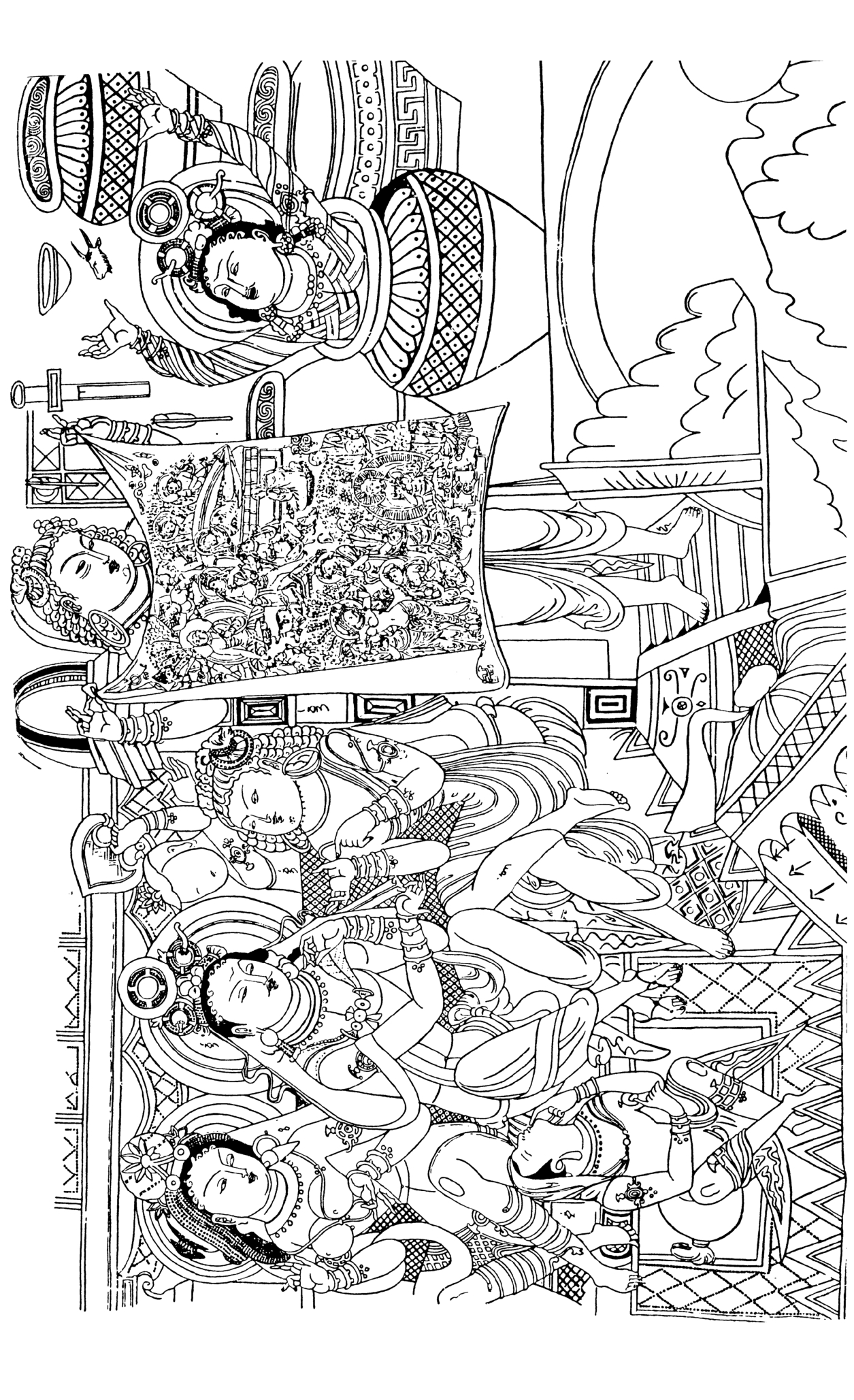

这时出现了塑绘相结合的涅槃经变,主要在一些较大的洞窟中,如前述第8、34、新1、99、104、195、196窟等。这些洞窟后甬道较宽阔,发展成了后室,在后室后壁前凿涅槃台,上塑涅槃像。后壁描绘举哀圣众,也有的如第8窟后壁塑像(残留安置塑像的楔孔)。后室前壁也绘八王争、分舍利图。后室左、右壁前筑低台,上立塑像(除新1窟外,这些塑像可惜早已无存了),或绘立佛,如第99窟。这些洞窟后室窟顶均绘飞天,有的持花,有的持宝珠,有的弹奏乐器……俯身徐徐降到双树间,哀悼供养(图版一)。这一内容,《佛般泥洹经》等都有,说双林“周匝四百八十里中,比首相附,皆是尊天。以一小针于上投之,针不堕地”。但马鸣菩萨撰写的《佛本行经》(或译为《佛所行赞》)中叹赞的盛况与之更加吻合。该经有“第一执乐神,龙王大力神,爱重法天神,悲戚塞虚空,普为优所覆,周幛走哀动”。更有《叹无为品》专门描写众圣对佛功德的赞叹哀悼:“天散诸意华,续下如淋雨,诸天堕华地,鲜明始如敷”,“诸天塞虚空,众宝供养佛”,“诸执乐神女,洒旃檀香汁,散璎珞宝衣”、“香华与杂珍”、“明珠校宝盖”,供养佛舍利。这些描写在“管弦伎乐特善诸国”的龟兹,为画师们开辟了充分发挥自己创造力的天地,描绘的飞天形象生动,多姿多态,满布窟顶(插图4)。宝珠、香华、璎珞等如雪花,飘荡在窟顶和后室各壁,显得生机盎然,满壁风动,构成龟兹壁画的一大特色。

插图4 新1窟后甬道顶部、涅槃经变上方的飞天

这些洞窟的左、右甬道出现供养人像,现存较多为世俗人,如第8窟著名的16个佩剑者(插图5);有的前面描绘有引荐僧像,如第195窟。这些供养人像中有很多是贵族和国王的图像,如第8和104窟等。

插图5 第8窟甬道的供养人像

公元7世纪的唐代,是莫高窟佛教艺术进一步吸取外来因素、大胆创新的时期。这时虽然仅第332窟有涅槃经变,但是内容丰富,构思巧妙,绘塑技艺高超,是雕塑和绘画的有机组合,和其他故事画、经变图一样是按汉族传统绘塑,壁画是连环画形式。该图从右至左、从下而上、再从左返右地绘出:临终遗教,病卧双树,入般涅槃,商办阇维,自启棺盖为母说法,力士举棺,金棺自举,香楼荼毗,八王争舍利,起塔供养。这和克孜尔相同的是:塑像与绘画相结合,且内容都有很大的增加。克孜尔增加的内容如前所述,与《佛般泥洹经》较多吻合。而莫高窟重点表现《大般涅槃经》,并糅合了《摩诃摩耶经》。《摩诃摩耶经》的内容也大大增加了,与隋代图像比较,除摩耶夫人坐佛头侧哀悼外,又增加了阿那律从忉利天报信,摩耶夫人携采女乘云奔双树等场面,还有商办阇维、自启棺盖为母说法等场面。

总之,公元六七世纪是克孜尔和莫高窟壁画艺术的繁荣时期,涅槃经变的构图,克孜尔是单幅组合,莫高窟是巨幅连环画,以较多的画面表现《摩诃摩耶经》的内容,比前一时期又有所发展。看来,这时的涅槃经变图像在克孜尔和莫高窟分别向着各自民族的传统文化演变发展,表现出越来越多的差异,说明佛教及其艺术进一步民族化了。

三

在克孜尔石窟的繁荣时期,我们还看到一些洞窟中的涅槃经变的内容较多,后甬道后壁的大型佛入涅槃画面中,举哀圣众较前一时期减少了,后甬道前壁绘荼毗,图的上方也有举哀场面。后甬道的右壁绘一男一女相偎而立,左壁或是举哀的梵天、帝释,或是比丘。左和右甬道侧壁有佛游化图或从忉利天降还和八王争分舍利,如第7、80、163、179等窟。第7、80窟的左、右甬道仍描绘舍利塔,塔中也有坐佛。更有一些洞窟的涅槃经变画面遍布后室各甬道,如第4、98、101、l78、193、205、219、224窟等,其中第219、224窟后室凿涅槃台,219窟的左、右甬道前也筑低台。右甬道外侧壁是佛从忉利天降还,内侧壁有阿阇世王闻佛涅槃闷绝苏醒。左甬道内侧壁为八王争、分舍利,外侧壁多绘第一次结集。它们的时代,碳14测定为:第4窟是576±65年,178窟是580+55~580-115年,224窟是440+60~440-95年,大约应该是公元6世纪,并延续到7世纪。

这批洞窟中最大的特点就是描绘有阿阇世王闻佛涅槃闷绝复苏图(插图6)。中外学者均指出,这些内容是依据小乘经典《长阿含经·游行经》和《根本说一切有部毗奈耶杂事》等创作的。[7]《大般涅槃经后分》叙述阿阇世王“夜梦见月落,日从地出,星宿云雨缤纷而陨,复有烟气从地而出,见七彗星现于天上”,“天上有大火聚,遍空炽燃,一时堕地”,便召集诸大臣议论。但没有像这些画面所表现的行雨大臣图画佛本因缘和没入澡罐、举王置香水罐、使其苏醒等内容。与这些画面一致的是《根本说一切有部毗奈耶杂事》,而且这些洞窟各甬道的壁画内容也和该律所述的“佛本因缘”相吻合。有“宝阶三道下瞻部洲,于僧羯奢城人天渴仰,于诸方国在处化生,遂至拘尸那娑罗双树,北首而卧,入大涅槃”。说明这些确实是根本说一切有部盛行时的壁画。《根本说一切有部毗奈耶杂事》是小乘说一切有部的重要经律,公元7世纪途经龟兹的玄奘法师也记这里“习学小乘教说一切有部”。于阗法师实叉难陀也说,这里“不知释迦分化百亿,现种种身,云示新境界”,其实就是不盛行大乘。这时克孜尔盛行根本说一切有部的涅槃经变,而且刻画得细腻生动。

插图6 第205窟甬道的阿 世王闻佛

世王闻佛 梦绝复苏图

梦绝复苏图

插图6 之局部(https://www.xing528.com)

这批洞窟皆于后甬道右壁绘一男一女相偎而立(插图7)。有的学者认为是佛度善爱乾达婆的故事。[8]克孜尔描绘的乾达婆王均为男性,头上五髻,手持箜篌。但这类图像中的男性均为菩萨装束,头戴髻珠宝冠;女性穿龟兹服,夹持箜篌,第80窟的没有持箜篌;第178窟则有四人,左侧绘一老者和一供养者,三人围绕服菩萨装的男性,似与佛度善爱乾达婆的故事不完全相符,有可能是佛临涅槃时所说的拘尸那城往昔的圣王和夫人的故事:该圣王崇信佛法,功德无量,国内富饶。“躬自入堂,净修梵行”,其大夫人、群臣等思念良久,集象、马、宝女等浩浩荡荡同往法堂拜谒。圣王给他们讲解了“人命短促,生者皆死”,“虽坏爱染,终当离别”的道理,并“劝修梵行”。圣王则诸欲皆断,“一一修习四梵住”,乃至涅槃,后“得生梵天”(《杂事》)。《长阿含经·游行经》译为善见王和普贤宝女,《佛般泥洹经》中也有这一内容,汉文译为飞行皇帝和第一嫡后。

插图7 第80窟后甬道侧壁的圣王和夫人像

这些窟的后甬道左壁有的绘梵天和帝释,如第80、179等窟,有的则绘头有肉髻的比丘,如第7、163等窟。此当为《长阿含经》中的梵摩那比丘。经中说,当佛即将涅槃时,“梵摩那在于佛前执扇扇佛。佛言:‘汝却,勿在吾前。’阿难前白佛言:‘此梵摩那常在佛左右供给所须,当尊敬如来视无厌足。今者末后,须其瞻视而命使却,将有何因?’”佛答道,拘尸那城外“皆是诸大神天之所居宅”,今佛灭度,诸天要奉观,该比丘因于往昔曾手执草炬供养毗婆尸佛塔,今“威德光明瑛蔽”,命名诸天“不得亲近礼拜供养”世尊,因而“皆嫌此比丘当佛前立”。所以,把梵摩那绘在涅槃佛像的侧壁。这一故事《佛般泥洹经》中也有,汉文译为优和洹,早在克孜尔发展期的171窟后甬道左壁已有描绘。

有些洞窟如第163、219等窟还在涅槃像的脚侧画出树神。《长阿含经·游行经》叙述“佛不燃自燃”后说,“诸末罗等各相谓言,今火猛炽,焰盛难止,维舍利或能消尽,当于何所求水灭之?时佛侧有娑罗树神,笃信佛道。寻以神力,灭佛炽火”。第163窟右甬道还绘了头顶舍利塔的夜叉,应为《大般涅槃经后分》所述的罗捷夜叉盗佛牙舍利故事。

大概是由于所尊佛教宗派的不同,至今我们没有在莫高窟的壁画中看到这种涅槃经变图像。

四

公元八九世纪,莫高窟的涅槃经变仍然沿着民族化的道路发展。如盛唐时期的第39、46、120、130、225、148等窟和吐蕃时期的第44、185、92、158等窟都是用连环画形式表现的。公元769年建成的李太宾功德窟(第148窟)的涅槃经变,有66个情节、500多个人物,内容丰富,气势磅礴。每组画面都有榜题,这主要依据慧观等整理的《大般涅槃经》(南传本)和《大般涅槃经后分》绘制的,也糅合了《摩诃摩耶经》、《佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经》等。《大般涅槃经》是大乘经籍,所述十方诸佛请佛莫般涅槃等内容,莫高窟涅槃经变的画面中这种内容很多,而在克孜尔石窟至今没有见到。这与两者所尊佛教派别不同,对涅槃意义理解有异相关。

公元8世纪及其后,克孜尔石窟进入了衰落期,开凿洞窟很少,多是改建。以小型窟为主。壁画是大型立佛为中心、众圣围绕的因缘佛传和千佛为主。一些较大的洞窟后甬道仍绘涅槃经变,如第197、198、227窟等。第198窟的碳14测定年代是760+75~760-100年,227窟为830±95年。这几个洞窟还凿有涅槃台,上塑的涅槃像早已无存了,后壁绘的涅槃背景或千佛仍依稀可辨。回鹘时期重绘而未完成的43窟也保存了涅槃台。这些洞窟的涅槃经变,仍由几幅单幅图像组合而成,但图像数量大大减少,内容也简单,绘画技术较粗糙。只有窟顶的大幅飞天存有昔日繁盛的余息。第197、198窟后甬道前壁绘荼毗,仍残存举哀者俯身的痕迹,可看出悲痛欲绝的情景。这些洞窟左、右甬道的壁画内容比较庞杂,有因缘佛传、佛本生、因缘故事、立佛、千佛等。第227窟除后甬道前壁外,其余各壁均绘横向方格的因缘故事。昔日辉煌的壮观景象已不见了。不过,在龟兹其他洞窟,如库木吐喇、森木塞姆等涅槃经变曾在840年以后的回鹘时期一度兴盛。

莫高窟在840年之后的归义军时代,除个别洞窟(如第427窟)重绘外,涅槃经变也销声匿迹了。

五

从上述涅槃经变比较中,我们可以看出:

第一,莫高窟与克孜尔一样,涅槃经变最初都是以单幅构图的形式表现的。克孜尔是最迟在公元5世纪初已经盛行,莫高窟在6世纪的隋代才出现。从图像构成上看,显然莫高窟受了克孜尔的影响,但内容却比克孜尔丰富,画面也生动得多,应当说它是克孜尔涅槃经变的发展。

第二,公元六七世纪是克孜尔石窟的繁盛时期,7世纪的莫高窟也进入艺术的繁荣期。两处的涅槃经变内容更加丰富,气势更加磅礴,形象更加生动,色彩更加艳丽。所不同的,克孜尔是以增加单幅图来充实内容的,莫高窟是以连环画形式而增加内容。这种演变反映了各民族文化传统的差异,表现出本地区和本民族的特色。

第三,随着佛教的发展演变,两处的涅槃经变内容也出现差异,而且这种差异越来越大。公元六七世纪,克孜尔出现了一批根据小乘说一切有部《根本说一切有部毗奈耶杂事》等经典创作的图像。这里特别需要说明的是,龟兹当时流行的佛经,与我们现在所见的汉译佛经是不完全相同的,当然克孜尔壁画图像也不可能与汉译佛经完全相同。德国人曾在克孜尔发现了一些梵文的《大般泥洹经》,据研究认为是小乘说一切有部的经籍。[9]这时,莫高窟的涅槃经变是按照南传本《大般涅槃经》和《大般涅槃经后分》等大乘经典绘制的。

第四,涅槃经变是克孜尔石窟的重要内容,几乎遍及所有的中心柱窟和大像窟,甚至有些方形窟内也表现了这一内容。莫高窟涅槃经变的内容丰富,气势磅礴,但仅有14铺。这一现象可能与两地的佛教发展和宗派信仰有关。龟兹较长时间主要信仰说一切有部和根本说一切有部,把“寂灭”、“解脱”看做是人生的理想归宿,认为“夫生有死,会合有离……贪欲无厌,消散人命,恋著恩爱,无有知足”,“为法无常,变易要归磨灭”、“唯得圣智谛见道者,而乃知足”(《长阿含经·游行经》)。只有涅槃才能“解脱”。不仅要灭今生烦恼,而且还要灭生死因果,“愚人以为天地无常,佛以为虚空。天地有成败,无不弃身者,善恶随身”。历经无数劫修业的释迦牟尼涅槃,才“断绝惑业”,“生死永绝”(《佛般泥洹经》卷下)。莫高窟新兴的净土宗吸引了广大信徒,只要专吟阿弥陀佛,死后即可往生净土,摆脱一切痛苦,无须累世苦修。

也有可能与弥勒信仰有关,小乘教认为,佛涅槃无数劫后,弥勒将降生阎浮提。克孜尔在绘涅槃经变的中心柱窟的主室前壁、门上方,多绘弥勒兜率天宫说法图。佛涅槃前曾告阿难:“我说是大般泥洹会,当复闻说《大般泥洹经》(《佛说方等般泥洹经》)。”所以,就是在以弥勒为主尊的洞窟,如第58、114等窟中也绘涅槃经变。《佛说弥勒下生经》说:“将来久远,弥勒出现”,法王即转轮圣王“国土丰乐”,“人民炽盛,街巷成行”。在佛教盛行的龟兹,统治者将作法王视为自己治国的“目标”[10],因而,在国王供养的第175、205等窟内大量描绘涅槃经变。莫高窟很少有这种涅槃经变与弥勒结合于一窟的。

第五,在莫高窟,《摩诃摩耶经》被糅合在涅槃经变中,这是儒家伦理道德观在佛教艺术中的反映,即佛教中国化的表现之一。这在中亚一些地区,如巴米扬石窟也有,但克孜尔至今仍未见到。这是一个很值得研究的问题。

同时,《摩诃摩耶经》所述与佛涅槃有关的内容,在其他佛涅槃经中也没有。公元5世纪初,法显拜谒拘尸那时曾见到佛般泥洹处、须跋得道处、密迹金刚摔掉金刚杵处、金棺供佛处、八王分舍利处,“诸处皆起塔,有僧伽蓝,今悉现在”[11]。但玄奘于公元7世纪到该地时,则见“停棺侧有窣堵波,是摩诃摩耶夫人哭佛之处”[12],所述其地的有关传说和《摩诃摩耶经》一致。当然,其后撰写的《释迦方志》等也有这一内容。这一变化也应引起我们的注视。

【注释】

[1]原载《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1995。

[2]克孜尔现已编号的洞窟236个,其中有很多是僧房和没有壁画的洞窟。

[3]本文所引碳14测定数据,请参见龟兹石窟研究所编:《克孜尔石窟内容总录》。

[4]本文所述莫高窟的涅槃经变,均引自贺世哲:《敦煌莫高窟的涅槃经变》,载《敦煌研究》,1986(1)。

[5]本文所引佛经均为《频伽精舍校刊大藏经》本。

[6]姚士宏:《克孜尔石窟壁画上的梵天形象》,载《敦煌研究》,1989(1);宫治昭:《克孜尔石窟涅槃图像的构成》,载《古代东方博物馆》第25卷第1号,1982。

[7]姚士宏:《新疆克孜尔千佛洞的阿阇世王题材壁画》,载《1983年全国敦煌学术讨论文集·石窟艺术编(上)》,兰州,甘肃人民出版社,1985。

[8]参见马世长:《克孜尔石窟中心柱窟的主室窟顶和后室的壁画》,载《中国石窟·克孜尔石窟(二)》。

[9]渥德尔著,王世安译:《印度佛教史》第三章注释称:瓦尔德斯密特版《大般涅槃经》是说一切有部的梵文本。

[10]古正美:《再谈宿白的凉州模式》,载《敦煌研究》,1988(2)。

[11]章巽:《法显传校注》,上海,上海古籍出版社,1985。

[12]玄奘:《大唐西域记》,上海人民出版社,1977。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。