和田热瓦克佛塔建筑和造像的艺术因素[1]

热瓦克佛塔位于新疆和田地区洛浦县城西北50多公里的库拉·坎斯曼沙漠中,周围沙丘延绵起伏,一望无际。佛塔岿然屹立,是现知和田地区地面仅存的佛教建筑(图版二一)。1901、1906年英国人斯坦因和1927年德国人椿克尔进行了考察和肆无忌惮的挖掘。[2]1929年,我国考古学家黄文弼也曾到此作了考古调查。[3]1942年,洛浦县当局挖掘了寺院北墙,出土涂金佛像3尊、完整泥塑佛像20尊,以及“五铢”钱等。[4]近年来,和田文管所在这里陆续收集到一些雕塑和壁画残片。[5]2002年公布热瓦克佛塔为全国重点文物保护单位。

热瓦克佛塔始建时代较早,延续使用的时间较长,塔院周围的雕像曾经过多次重塑、补塑和增塑,充分表现了当地艺术演变发展和吸收外来众多因素而形成的地域特色。从1907年斯坦因在《古代和田》中发表以来,研究者各述己见,现仅就已知资料探讨其建筑和造像中的艺术因素,以抛砖引玉。

一、建筑形制中的犍陀罗艺术因素

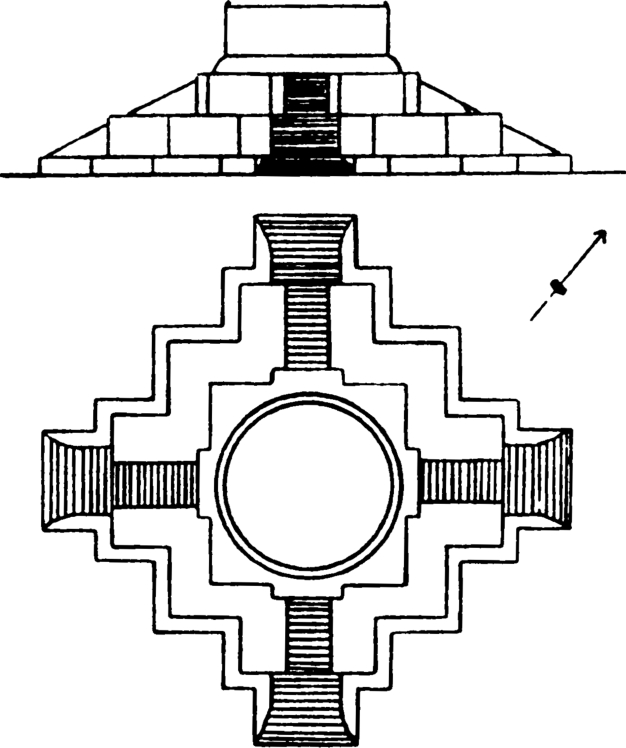

热瓦克塔院中的佛塔,现残高近9米,残存基座和塔身。基座呈正方形,边长约15米,基座层次现已不很清晰,大约有两层,第1层高近2.3米,第2层高约2.7米,下面仅存约0.31米高的下枭,整个基座现存总高度近5.3米,基座四边中央筑出阶梯状(现已成坡状)踏道,直通基座上方,使塔的平面呈“十”字形(插图1)。塔身为圆柱体,现存直径9.6米,残高3.6米左右。塔顶原来为覆钵式。整体建筑的气势雄伟壮观。该塔系用不规整的土坯垒砌而成,土坯约为长50厘米、宽35厘米、厚10厘米,与附近阿克斯色伯勒古城建筑的土坯基本相同。斯坦因曾清理出东壁门对面踏道的台阶,其两侧涂刷了一层白灰泥,或许整个大塔都曾被粉刷成为白色。

插图1 热瓦克佛塔遗址平面图

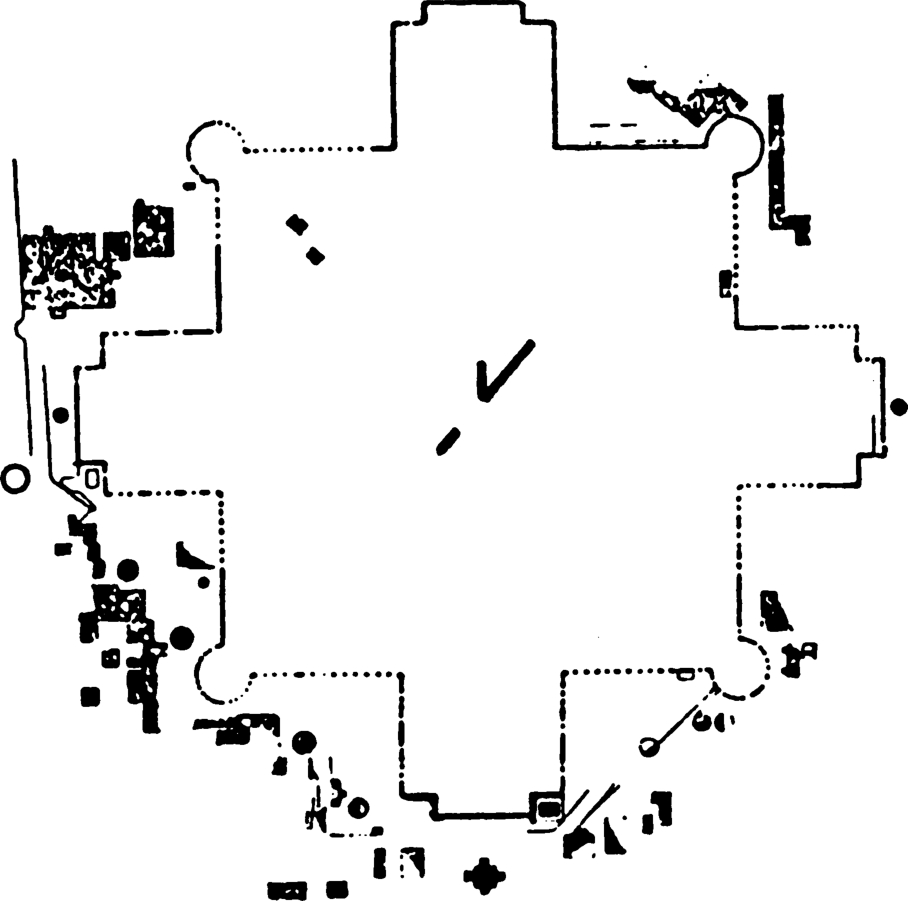

塔的外面约距东踏道6米、南踏道16米处筑一正方形院墙,方向为偏北30°,西北—西南墙长50米,东北—东南墙长45米,面积22.5平方米,墙残高3米左右,厚约1米。塔院的西南和东北面被高大的沙丘覆盖,只见东墙的中央开有一门,宽约2米。与此相对的墙是否有门,因沙丘堆积不得而知。斯坦因挖掘了南面,未发现门的遗迹。院墙外的东南角隅还残存一短墙,院落内侧的西南角隅有一孤立的小基座,可能是座奉献小塔。

四面院墙内外墙壁和院墙东南角隅外侧短壁的两侧,均立有泥塑的佛和菩萨像,但破坏比较严重。塑像之间的墙壁上,有的也描绘了壁画,特别有趣的是门两侧的壁上还绘了“守门”的世俗人像。残破的塑像现均被埋在厚厚的沙土下,据斯坦因说,塑像后面有木棍,插在院墙壁的孔洞中,以固定塑像。孔洞距地面约2.4米。大型塑像以粗大木棍作内架,再用胶泥堆出大致的体形,最后塑造出细部。但现在发现的几尊小型的塑像似乎未看见有木或芦苇胎。

黄文弼先生在《塔里木盆地考古记》中记载,在“塔之东约三十米,有一废庙。据说十年前墙上壁画犹完整”。至于高大沙丘下是否覆盖着遗址,我们不得而知。

热瓦克塔院的这种形制应是仿效犍陀罗的佛教建筑。它与今巴基斯坦白沙瓦东南的夏基克·德里(Shah-ji-ke-Dheri)的大塔,即古代犍陀罗(Gandhara)地区的迦腻色迦大塔相似。迦腻色迦大塔的塔基也为正方形,边长达87米,塔身呈圆柱体,基座四边筑有踏道,平面形成十字形(插图2),周围有一些较小的奉献塔。这种形制应是热瓦克佛塔修建的蓝本,也曾在中亚地区流行一时,如今阿富汗巴尔赫附近的托皮鲁斯提姆塔(Top-i-Roustem)也是方形塔基,圆柱体塔身,上有覆钵顶。绍托拉克(Shadolaku)佛寺的主塔外筑有围墙,围墙上排列着壁柱,墙壁上贴附了雕塑的佛和菩萨像。乌兹别克斯坦的法雅孜·特佩(Fayaz-tepe)佛寺的建筑形制与热瓦克有很多的相似点,除了位于佛寺中央的佛塔均为方形基座、圆柱体塔身和覆钵顶外[6],最重要的是在塔的外面都筑有围墙。虽然后来扩建的主塔已经倒塌,但周围的围墙遗迹仍较清晰。我国洛阳的永宁寺塔也吸收了迦腻色迦大塔的成分。

插图2 迦腻色迦大塔平面图(选自《印度美术史》)

所以说,热瓦克佛塔的建筑形制深受犍陀罗艺术的影响。

二、造像的犍陀罗和印度艺术因素

热瓦克佛塔院墙内外壁和东南角隅残存的断壁上,均立有一排排超过真人大小的泥质浮雕像。斯坦因于1901年4月11日晨,雇用一批民工从西南角开始,沿东南和西南内外墙壁两个方向挖掘,直到18日挖掘总长度约48米,他在《古代和田》中说:“虽然这个距离只有寺院周长的约四分之一,但从已清理墙壁上显露出来的单个浮雕的总数最后达到91尊,其中大部分较真人要大。此外,还发现大量的小浮雕。它们是雕塑光轮等的组成部分。”[7]1927年10月,德国人椿克尔等人在北墙挖掘出近40件雕塑及其残块。[8]近年来,和田地区文物保护管理所收集和拍摄到一些佛像、化佛和化菩萨像,还有供养人壁画等。

这些泥塑的佛和菩萨像有的高达3米,依照对称布局而分成若干组,大约相隔60或70厘米一尊,每尊立佛两侧往往还泥塑有小立佛或立菩萨等,有的还有供养人等小型塑像和绘画。立佛或菩萨身后的墙壁上还浮雕着精心制作的头光、身光及其上面影塑的化佛和化菩萨像,也有金刚杵和图案等装饰其间。在寺院东墙的大门旁雕塑有四身守护神——天王,几乎塑成圆雕,高度与真人相同;出土时保存了腰部以下,身着双层长衣,腰结带,挂长剑、腰巾等,脚蹬高腰靴。这些塑像原来曾进行过妆銮,有的雕像低洼处或衣纹的缝隙间还可看到斑斑彩色,其中以赭红色为最多,有的还贴有金箔。

从其艺术风格来看,主要吸收有以下几种因素。

1.犍陀罗艺术因素

这些雕像保存完好的较少,大都是身首分离,臂残,腿断。大体来看,塔院围墙内壁的造像与犍陀罗,特别是今阿富汗地区的佛像存在较多的共同处:如身披宽大的通肩式袈裟,显得比较厚重,但透过袈裟仍能较清晰地看出人体的轮廓。挺立的身躯,直立的双腿,稍显凸起的小腹,给人以一种中年人的老练感。身披的袈裟上,或阴刻出粗犷的衣褶,或以泥条贴出两侧垂直、中间随身旋转的褶襞;左臂自然下垂或置胸前,手把袈裟;右臂屈曲手上举施无畏印等。佛背光中的泥塑化佛和菩萨像都置于莲花内,化佛呈坐姿,右脚被下垂的衣服遮盖,左脚置上,两手放胸前,似持说法印。身披的袒右袈裟,压在了背右部,具头光、身光,身光中有火焰纹。菩萨仅有头光,交脚而坐,两手相叠置腹前,持禅定印;袒上身,下结裙,头戴单髻珠宝冠,缯帛垂双肩,颈佩项圈、璎珞,臂戴钏、镯等,装束威严,表情安详。似与今巴基斯坦斯瓦特寺院中舍卫城神变中的化佛、化菩萨相似。这些尊像的头光和背光中,不见装饰性的图案纹样,仅仅是一块圆形的平板。还有那从紧裹着的袈裟中伸出的右手,具有犍陀罗早期的“希腊式佛陀像”的特点,其艺术特征与迦腻色迦大塔出土铜舍利盒上雕像更相近。

2.印度马图拉艺术因素

用石膏泥塑造佛像,首先出现于印度的马图拉,在中亚地区得到充分的发展,而热瓦克佛塔中的造像完全用石膏泥表现,正是这种发展的体现。

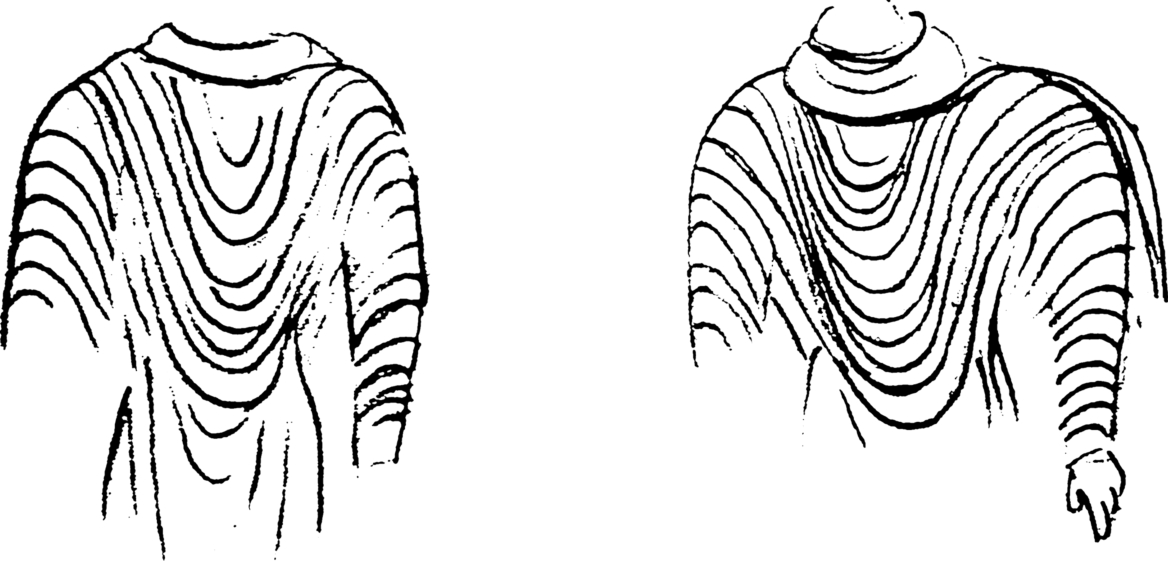

马图拉佛教艺术的造型继承了中印度的雕刻传统,强调健壮浑厚,并重视“肉感”的人体美,是印度造型艺术的特色。热瓦克塔院围墙外壁的塑像十分注重表现人物体态的健壮美:立佛塑造得比较精细,体型优美,宽阔的肩部,粗壮的四肢,躯体硕健而挺直,腰部纤细,腿部的块块肌肉凸起,给人以一种强健稳定的力量感。身披的通肩袈裟紧贴身躯,贴附较细的条条平行线表现袈裟上呈“U”形圆转的褶襞,规整而流畅,好像被水湿过似的,我国绘画中称为“曹衣出水”(插图3)。头发呈螺旋状,眉间有白毫,脸庞平整,鼻梁高隆与眉骨相接。左手自然下垂,手持袈裟,右手上举持印契。造像符合仪规,上述这些特点都与印度的马图拉艺术相近,但程式化也比较严重。

插图3 围墙外侧立佛像上的褶襞

3.印度笈多艺术的影响

笈多王朝是印度佛教艺术发展的鼎盛时期,被称为“古典时期”。这一艺术也影响了热瓦克佛塔的造像,如椿克尔编号为D.1.1.-3的佛像虽然仅存下半身,但透过袈裟上那些随着身躯而圆转的褶襞,显出直立而修长的双腿,表现出优美的体型。有的佛像肩膀和前臂圆浑弯曲如象鼻,头光和身光中装饰着图案纹样,塑像具有强烈的韵律感等。虽然没有像笈多艺术中萨尔那特那样典型的造像,但却明显地表现出有笈多艺术著名的代表作——加玛普尔(Jamalpur)出土立佛像的影响,更接近马图拉艺术向笈多艺术发展过程中的艺术形象。

佛教及其艺术从印度、犍陀罗等地传入新疆,因而,热瓦克的佛塔和造像带有这些地区佛教艺术的因素是理所当然的现象。但它毕竟是在中国古于阗这块土地上出现、生根并发展起来的,必然要具有当地的艺术特色,并且随着时代的前进和佛教地方化的演变,这种本地成分日益占据主要地位。

三、热瓦克佛塔形制和造像的地域特色(https://www.xing528.com)

佛教艺术传入于阗后与当地固有的艺术相结合,形成独具当地地域特色的艺术。如上所述,热瓦克佛塔的形制和造像,既吸收了犍陀罗和印度佛教艺术的成分,又充分地体现出古代于阗佛教艺术的特色。

首先,从佛塔的建筑形制来看。如前所述,方形塔基、圆柱体塔身、覆钵式顶和四边修筑踏道等与犍陀罗佛塔相似,但犍陀罗地区大塔的塔身大多开龛,在塔基、塔身及龛内均安置雕塑的尊像。而热瓦克佛塔的塔基和塔身没有发现雕塑及其痕迹,只是在塔院围墙的内外侧壁塑立着许多佛和菩萨像,头光和背光中还影塑着众多的化佛和化菩萨像。其内涵和布局相同于印度塔院中央的大塔和周围栏楯上的雕塑,看来,佛塔仍然是信徒膜拜的主要对象。不过大塔外的栏楯,由印度的圆形石质栏楯,演变成方形的土围墙,又与阿富汗绍托拉克塔院相似,只是上面的石刻塑像发展为泥塑了——围墙的内外壁立了一周佛和菩萨塑像,具有自己的地域特点。

其次,热瓦克佛塔的造像虽与犍陀罗一样多以雕塑为主,但是,不是像犍陀罗那样大量地利用石材雕塑。因为它位于新疆于阗,只能就地取材地用石膏泥作原料进行塑造,与印度地区的马图拉艺术,尤其是阿富汗境内泥塑像的原料相同。这种泥塑像中间以木棒或草束作支架,用黏土作塑制,内掺和羊毛、棉花等细纤维,捏塑成所需要的形象;再在表面涂刷白色石膏,然后用彩色涂染衣服,描绘五官和手脚等细部。这种泥质彩绘塑像,原料来源丰富,又能较自由地发挥艺术家的技能和特长,创造出精美的作品。还可以用母范复制出大量的产品,以最大限度地满足社会日益增长的需要;也可烧制成陶制像,摆放在露天。

再次,这些塑像所表现的内容,由于塔院四周沙丘堆积,未作系统的清理发掘,仅从残存的这些遗物难以全面辨识,我们仅能看到佛和菩萨像,此外,还有托持佛脚的地神(图版二二)。斯坦因说“离大门再远一点的两尊塑像中,每一尊的双足之间各发现一身较小的女性胸像。……其中一件(R.xxvii.1)毫不费劲就取下来”,其“轮廓优美,造型也很好。尤其值得注意的是侧面的头发处理得仔细而大方”,胸部凸起,比例匀称。格伦威德尔已经指出,这是“土地女神”。这一内容,我们在和田县的布盖乌于来克、椿克尔在丹丹乌里克编号为A.4.2和巴拉瓦斯特B.3.3等寺院的壁画中都有发现。[9]这一内容来自《金光明经·坚牢地神品》,经中说大地神之女,名坚牢,曾向世尊发愿:如有人演说或弘扬《金光明经》,“随是经典所流布处,是地分中敷狮子座。令说法者坐其座上……我当在中常作宿卫,隐蔽其身于法座下,顶戴其足”。这种画面不仅限于佛像,而且包括那些信奉该经的国王们。这一内容影响到周围的佛教艺术,如克孜尔尕哈石窟的供养国王像,当然包括莫高窟中的李圣天供养像和毗沙门天王像等。目前就我所知,描绘于尊像双足下的地神最早见于古代于阗。

最后,从造像艺术看,热瓦克佛塔出土的雕像(图版二三)虽然有犍陀罗、马图拉艺术的因素和笈多艺术的影响,但更重要的还是古于阗自己的特色。最主要是人物面部形象的地域化。综观斯坦因、椿克尔和近年来和田文管所收集到的一批雕像,虽然形式多样,但共同的特点是头型较圆浑,脸庞高凸,眉弯,眼眶大且圆,鼻头大而圆,鼻梁与眉骨相接,嘴呈弧形,唇厚,具有和田人形象的特点。另外,内墙壁雕像袈裟上的褶襞,上身及两腿间的平行褶襞比犍陀罗的要轻薄些,透出的躯体更明显一些,而两侧垂直的褶襞向外凸出。格伦威德尔曾指出,古代中国佛像以一种特殊的方式,保持着犍陀罗艺术的褶襞,热瓦克的雕像也不例外。热瓦克的雕像中马图拉艺术的因素主要是重在表现人物形象的健壮有力,可它又不像马图拉那样强调形象的稳健感,如三角形的坐姿等,而更多的是注重表现本民族形象的挺拔健美,运用“湿衣透体”手法透视出人物优美的体姿,通过袈裟上凸起褶襞的平行圆为人物增加了韵律感。

至于说壁画,热瓦克塔院发现的较少,而且都是些残块,无法系统叙述。近年来发现一身女供养人像,头部稍残。上穿紧身衣,下结百褶长裙,腰系饰带,右手持香炉供养。用土红色线条勾勒轮廓,条条精细有力,似“屈铁盘丝”;在供养人面部和手背等肌肉部分施肉红色晕染,立体感很强,是著名的于阗画派绘画技艺的真实的体现。斯坦因也曾挖掘出背光中绘出火焰纹的坐佛像,但最有趣的是立于门两旁的“守门者”(图版二四),面向右侧望着院门。脸庞上方下窄呈“心”式,大而长的眼睛,鼻梁不高,嘴唇上方有“八”字髭,下方胡须修饰成三角状。身着圆领长衣,腰束带,足蹬高筒靴,裤腿塞在靴筒内。头巾裹得非常精巧,前面中央有一束腰形饰物,顶绕成涡旋状,这点与尼雅墓葬中死者的头饰很相似。这幅画的线条简洁流畅,表现出来的人物栩栩如生,可能就是“貌不甚胡,颇类毕夏”,古代于阗人的真实写照。

总之,热瓦克佛塔的艺术既包含有印度、犍陀罗等佛教艺术的诸多因素,同时,又体现出古于阗地区佛教艺术的特色,而且是随着历史的发展,地域特色日益突出。

四、热瓦克佛塔的时代

热瓦克佛塔和塔院是和田地区现存最完整、时代最早的佛教建筑。可惜遗址遭到严重破坏,塔院外围堆积着许多高高的沙丘,尤以西、北面为最,可说是至今不见“庐山真面目”。整个遗址未经科学发掘,无法作全面系统的分析。从斯坦因在塔前的地面上、塑像的底座下、安装木门的墙缝中发现了100多枚“五铢”钱,且至今仍能采集到这种钱币来看,应是信徒们的奉献品,而迄今为止没有像邻近的阿克斯色伯勒古城那样发现汉佉二体钱,说明该佛塔建筑的时代不会太晚。斯坦因根据出土的货币、雕塑风格,再结合建筑布局和建筑材料等分析后说,“我们最多只能推断,现存的这处寺院肯定在3—7世纪间”。我认为,佛塔的建筑要早些,始筑于公元3世纪左右。

如前所说,印度佛塔为平面呈圆形的建筑,周围筑有栏楯,上面雕刻着精美的图像。而犍陀罗地区的佛塔发展成方形基座,圆柱体塔身,并在上面塑绘图像。热瓦克塔院中的佛塔形制与犍陀罗地区的相似;但未见塑绘像的痕迹,不过在四周修建围墙,围墙内外壁上安置尊像,又保存了印度塔院的成分。这样的塔院,现只知有绍托拉克和法雅孜·特佩与此相似。学者从绍托拉克寺院出土的金币中,推定其时代应在公元2—3世纪。法雅孜·特佩的佛塔,据研究是公元1—4世纪时在原来石砌塔外面用土块改砌而成。[10]时代都比较早。

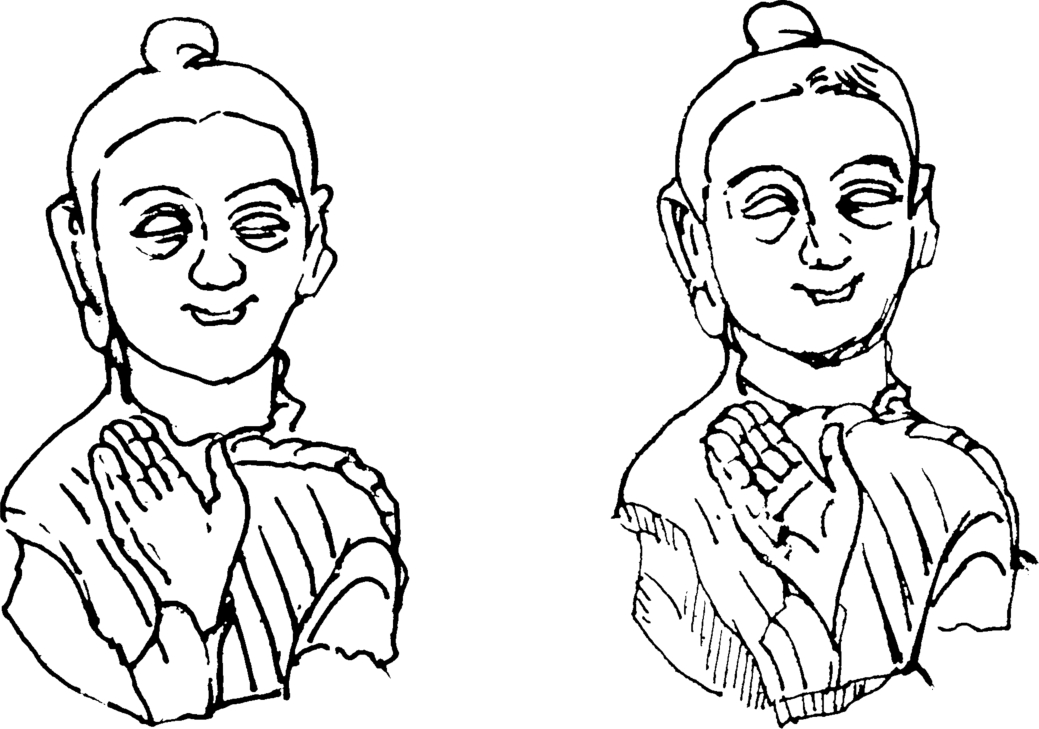

热瓦克的塑像情况比较复杂,仅从目前所知情况看,这些雕塑可能不是一个时期的作品。一般来说,院墙内壁的可能要早些,外壁的大概晚于内壁。但是,在长期的使用和演变过程中,这座佛塔曾经过多次的维修,当然,造像多次被补塑、增塑甚至重塑的情况是无法避免的,如沿墙的立佛前面出现了坐佛,相邻的造像中出现不同的风格等。如近年来,收集到的几尊佛像,佛头较圆,发呈波状,肉髻较小。身披通肩袈裟的一角虽然也是搭在左肩上,但厚厚的袈裟边缘被塑成波浪式,尤其是那些褶襞,似用硬物重重地刻在衣服上,直挺挺地毫无动感,具有石板雕刻的遗韵。佛的手从袈裟左、右端相交的缝隙中伸出,置于胸前,拇指可与嘴相对,而其余四指并拢并伸直(插图4)。这种手姿,与叙利亚塔墓上雕塑的人物手势相似,后者的时代为公元2世纪。这批尊像有圆睁的眼睛,笨拙的手印,眉间无白毫,指间无蹼,不符合佛教造像的仪规;波状的发,生硬的褶襞,头与肩宽的比例也不准确等,又显示出造像的稚拙性。其时代相对要早些。

插图4 施无畏印记的佛像

这里的两身菩萨像,脸形稍显方圆,眼大,眉弯,鼻隆。眉和眼间距离较大,双目微闭,眼珠俯视,似处思维状。其中的观音菩萨残存身躯,肩宽,腰细,肌肉凸起,浑厚而健美;卷曲的头发从前额绕至耳后,耳垂花式环,颈戴项圈,胸佩莲花纹饰,臂饰钏,装扮华丽。火焰纹饰围绕舟形头光,卷草、莲花散布其间,以“品”字形布局莲中的禅定佛,讲究装饰美。整个雕像体现出古于阗造像的特点,时代要稍晚些。

斯坦因从热瓦克带走的两尊佛头像,面形方圆,两颐丰满,双目微闭。脸涂白色,用黑色描出眉毛,眉间有红色白毫。其中R.ii出土时还保存着身躯,斯坦因记载说,其“垂衣巧妙地布置有几条传统式的竖直波形饰带,与邻近……希腊式垂衣形成鲜明的对照”,说明该塑像的袈裟不同于早期的犍陀罗式,其时代可能最晚。

看来,该塔院延续使用的时间较长,直到唐代。或许唐代以后被沙丘覆盖,因为至今没有发现在古代被恣意破坏的迹象。[11]

【注释】

[1]此文原载于《2004年龙门石窟国际学术讨论会文集》,河南人民出版社,2006。

[2]A.Stein,Ancient Khotan.Detailed Report of Archaeological Explorations Chinese Turkestan,2vols,1907;Serindia,Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westermost China,5vols,1921.该书已由巫新华等译:《西域考古图记》,广西师范大学出版社,1998。Die.Trinkler-Sammlung im Ubersee-Museu,Bremen,Archaologische Funde aus Khotan Chinesisch-Ostturkestan,1974.

[3]黄文弼:《塔里木盆地考古记》,北京,科学出版社,1958。

[4]李吟屏:《佛国于阗》,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1991。

[5]和田文管所编:《新疆历史文化丛书·于阗》,乌鲁木齐,新疆美术摄影出版社,2004。

[6]法雅孜·特佩的佛塔约建于公元前1世纪。公元1世纪以后重新扩建时将原来的佛塔包起来,并加高。现在后建的佛塔已经塌毁,原先的保存较好。参见藤九祚:《中亚北部佛教遗址研究》,ツルクロ—ケ学研究セソタ,1997。

[7]A.Stein,Ancient Khotan.Detailed Report of Archaeological Explorations Chinese Turkestan,2vols,1907.

[8]Die.Trinkler-Sammlung im Ubersee-Museu,Bremen,Archaologische Funde aus Khotan Chinesisch-Ostturkestan,1974.

[9]Die.Trinkler-Sammlung im Ubersee-Museu,Bremen,Archaologische Funde aus Khotan Chinesisch-Ostturkestan,1974.

[10]参看拙著《印度到中国新疆的佛教艺术》。

[11]上文所引《古代和田》中的文字,由刘文锁翻译,邱陵提供,特此致谢!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。