第四节 “宁波帮”文化对宁波本土家族企业传承的影响

结合本书第三章第三节的研究主题,应该说,宁波本土家族企业传承没有特殊性。即使“宁波帮”文化的优秀基因对当今宁波本土家族企业的经营、履行社会责任等方面有积极的促进作用,使企业家更具有开拓、创新、诚信、务实、造福桑梓的精神,然而这些并没有使当今的宁波本土家族企业在传承模式上区别于其他家族企业,但这并不意味着“宁波帮”文化在传承方面没有影响,只是它更加固化了当今家族企业典型的传承模式——子承父业或族内传承。究其原因,一是家族企业的传承本身体现宗族性、宗法性特征;二是“宁波帮”文化典型的“三缘”特征就是宗族性的体现。因此,基于这种观点,我们不妨探究其固化影响。

一、家族企业的宗族性、宗法性特征

(一)家族企业的宗族性

钱穆说,各地文化精神之不同,穷其根源,最先还是由于自然环境有别而影响其生活方式,再由生活方式影响到文化精神。中国古代就不是一个个人主义的社会,而是儒家传统所主导的社群主义社会,社群的核心小至家庭,大至家族。

在中国传统的农耕文化下,人们最先依赖家庭、亲属来维持生活,维持生存。家族是构成社会的基本单位,它不仅以血亲为关系纽带,而且连接着地缘的相邻关系,以家族礼仪、规范、制度及传承构成人际关系的文化形态,并以个人的修身和价值治理与国家形成对应同构的社会形态。

家族成为中国文化的柱石,中国文化全部都从家族观念上筑起,家文化构成了中国文化的根基和文化内核。

中国人重视家族,希望家族不断繁盛、子孙享受荣光,内心中人们热望的是“社会阶层结构的代际复制”。也就是说,社会中占据着优势地位的父母总是会想方设法地利用自己所能调控的各种资源尽可能地将自己的优势地位传递给自己的子女,甚至惠及子孙。虽然随着不同历史时期的客观环境,人们的方法和手段不同,但家族永续传承的理想一直未变。

传统社会中,血缘关系在很大程度上渗透于土地关系和政治关系,土地是可以世代承袭的,在村落中的权力关系也因为土地和财富的承袭而巩固。家财万贯、米烂陈仓、广厦千间、良田万顷是恩惠后代的最好财富。伴随着这些财富的拥有,人们在乡村和族群中的权力关系和地位也开始凸显,这些权力关系在一定程度上是可以不断世袭的。历史上以血缘关系为纽带维系着宗法制度和家族制度,从西周后数千年如此,皇权、族权都是血缘关系的产物。所以,人们相信积累财富和后继有人是家族永续发展的关键。

新中国成立后,伴随着土地改革和生产资料公有化,囤积土地传承子孙是不可能了。随着改革开放,国家日益推进法制建设和民主改革,世袭的权力和地位荡然无存,个人的成就需要依靠自己的努力,地位和权力需要民主选举和法制监管。这样一来,社会阶层结构的代际复制很大程度上受到了限制,家族永续传承的理想唯有依靠家族企业来完成。

可见,儒家文化的宗族特征赋予了当代家族企业的宗族性特征。

(二)家族企业的宗法性

所谓宗法,是指一种以血缘关系为基础,标榜尊崇共同祖先,维系亲情,而在宗族内部区分尊卑长幼,并规定继承秩序以及不同地位的家族成员各自不同的权利和义务的法则。家族是由若干具有亲近的血缘关系的家庭组成的,而若干出自同一男性祖先的家族又组成宗族,《尔雅·释亲》把由同一高祖父传下的四代子孙称为宗族,实际上有些宗族还包括更多的世代。家族和宗族密不可分,有时甚至合二为一。

宗法制度是由父系氏族社会的家长制演变而来的。宗法制度的基本内容包括两点:(1)确定继统秩序。(2)在宗族内部依血缘关系区分尊卑亲疏,规定各自的权利和义务;二者相辅相成,构成了宗法制度的基本内容。与此相适应,为了加强宗族内部的凝聚力,祖先崇拜被推进到新的高度。

从中国历史考察,传统儒家思想是一种以个人为中心,强调血缘共同体和建立亲疏远近关系的宗族伦理,人们的生存、发展及社会地位的获得严重依赖于自己的家庭,因而宗族观在中国早已形成,并有极大的发展。在血缘宗法体系的基础上,将这一观念加以扩展,便形成了政权与族权结合、家国一体的政治结构。人们的一切活动都被纳入封建纲常伦理关系之中,使家族内的伦理秩序成为国家秩序,因而政治权威被看做是秩序和道德的象征。人们对统治权威有一种消极忠诚和恪尽义务的观念。

这种家国一体的宗族观和重义轻利的道德观相结合,便成为人们意识形态的主宰。在经济生活中,以这两种思想为核心,形成了对经济、政治统治和个体经济行为的重大影响。

宗族观实际上是一种封闭、狭隘的观念,它以家庭利益为核心,以族规家法为约束。人们所有的活动都纳入家族范围之内,并无条件地服从于家族整体利益。

而义利观实际是对人性中利己、利他关系的描述。在儒家思想下,“自利”几乎就是自私的同义词,对自身利益的追求是不能获得被社会肯定的伦理价值的,因而自利是与社会文明进步相敌对的东西。在这两种观念之下,家族观念至上上升为国家利益至上,与利他主义相结合就形成了中国经济伦理中的一种集体主义价值观。

正是基于宗族观与义利观的结合,形成了现代家族制企业的认识,即同一家族拥有企业的全部或部分所有权,并长期持续经营管理与控制该企业,实行家族规则与企业规则相融合的管理方式。

二、“宁波帮”文化的“三缘”特征与家族企业产权的宗法性的联系

基于前面的分析不难看出,目前我国家族企业产权的宗法性正是家族企业在产权主体上具有强烈的血缘性、亲缘性、地缘性的表现。家族企业产权制度的宗法性造成了家族企业单一的产权结构,使企业的产权层次不清,同时也是阻碍企业建立现代企业制度、确立科学有效决策和管理机制的重要因素。可以说,它就是现阶段我国众多家族企业产权问题产生的重要制度根源。

(一)产权的宗法性是造成家族企业单一产权结构的重要原因

在家族企业创业和原始积累过程中,大部分企业都是以血缘关系、亲缘关系或地缘关系为纽带联结在一起的家族制企业。这种企业的特征是单个企业主占有企业的绝大多数剩余收益权和控制权,承担企业的主要风险。在创业初期或者企业发展的一定阶段,这种产权结构是具有效率的。然而,当企业成长到一定阶段后,这种单一的产权结构由于企业主本身能力和精力的限制,加之缺乏监督机制,容易造成决策失误,企业的风险较大。解决的办法是企业的产权最好能够多元化。然而,宗法性产权是一种封闭性产权,产权的流动性较差,外部资本不容易进入,从而使家族企业单一产权结构的局面得以长期维持。

(二)产权的宗法性使家族企业的产权层次不清

产权的层次是指在个人所有权的基础上,存在一个企业的法人所有权。多数家族企业在创立时,并没有将个人财产和企业财产加以区分,他们通常把企业资产与家族资产视为一体,视二者为“锅里”与“碗里”的关系。在企业壮大后,他们理所当然地将企业的资产视为家族的资产,将企业产权与家族资产粘连在一起,从而将家族财产所有权与企业法人所有权混为一谈。正是这种混合状态使家族企业始终没有形成超越于家族的产权关系,摆脱个人和家族而独立存在,企业的发展因此受到制约。

(三)产权的宗法性是建立现代企业制度的障碍

由于产权的宗法性,家族企业很难改变单一产权的局面,而且产权层次也不清楚。产权是企业经营权和管理权的最终来源,单一产权必然导致所有权和经营管理权的集中,即使某些家族企业已两权分离,但因为没有触及企业的根本——产权结构问题,这种没有制度保障的分离并不能保证所有权和经营管理权再次从分离到集中的反复。在这种情况下,企业不可能真正形成现代企业的法人治理结构,也难以形成有效的委托——代理机制。

三、“宁波帮”的传承特征

根据现有的资料考察,“宁波帮”家族企业的传承没有脱离宗法性,相反而是宗法性的特征在“宁波帮”中得到较好的发挥,以至于“宁波帮”在地域、行业上形成了气候。

(一)“张同泰国药号”的五代传人与董浩云的家族事业

应该说,“宁波帮”家族企业世袭传承的案例举不胜举,但限于篇幅和资料,在此仅以不同时代的相对较典型的“宁波帮”家族企业传承作一剖析。(https://www.xing528.com)

1. “张同泰国药号”的五代传人

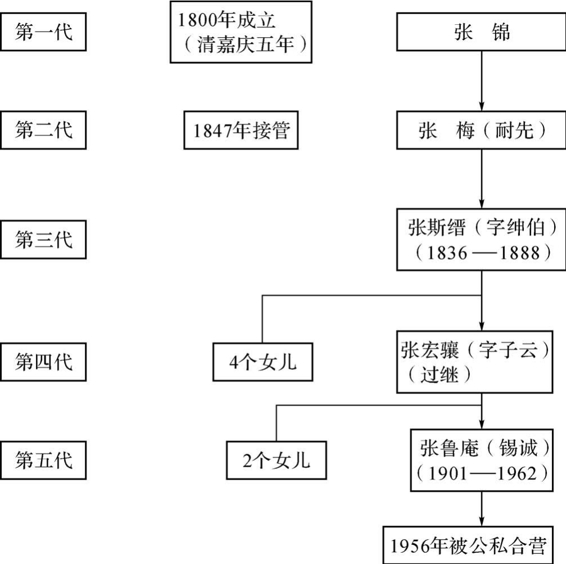

据戴光中教授的《江北儒商》书中记录整理,“张同泰国药号”的五代传承如图4-2所示。

图4-2 张同泰国药号传承

中华老字号“张同泰”曾是杭州六大药店之一,是由宁波庄桥街道马径村张氏家族的张锦所创立的。“张同泰国药号”延续至今已有210年的历史。

2.董浩云的家族事业

1911年8月18日,董浩云出生于浙江定海(现舟山),父亲董瑞昌是早年离乡到上海经营五金的小商人。他在家中三子女中排老三,上有一兄一姐。董浩云青年时在天津航业公司当学徒,学徒结束后以优异成绩被天津航业公司录用,开始了他与海洋紧密相连的事业。

据董浩云家族事业大事对照年表(根据有关资料归整):

1928年,董浩云17岁任职天津航业公司。

1933年,董浩云22岁创立航运公司,同年爆发日本侵略战争,公司结束。

1937年,董浩云在上海创立中国航运信托公司,同年因七·七卢沟桥事件爆发,公司被日军接管。

1941年,董浩云在香港注册成立中国航运信托公司,注册资本为25万港元。

1946年,董浩云在上海二次成立中国航运信托公司。

1947年,董浩云在上海创办复兴航运公司,同年9月,董浩云派天龙号由上海驶往法国,成为第一艘抵达法国的中国民营货船;同年,通平号首航美国旧金山。这两次成功的远航,完成了中国人驾驶商务船舶开拓远洋航运的创举,为中国航运史写下光辉的一页。

1950年,公司船只被扣,面临财务困境。

1956年,中东战争爆发,逐渐成为世界最大船王。

1969年,董建华32岁加入“东方海外”,开创香港至欧美航运。

1972年,“海上学府”焚毁。

1980年,董浩云收购百万吨级大油轮,完成收购,资产负债率高达83%。

1982年,董浩云去世,董建华45岁继承“东方海外”业务。

1985年,世界航运业不景气,董建华面临破产危机。

1986年,董建华获得霍英东注资1.2亿美元,得以重整。

1997年,董建华上任香港首届特区行政长官,弟弟董建成接掌家族企业“东方海外”。

根据截至2006年董浩云家族事业的有关资料整理,“东方海外”已完成第二代传承,当前正面临第三代传承。家族三代现在“东方海外”任职的共有11人,其中第二代有3人:董建华、董建成、金乐琦;第三代有8人:董立均、董立新、董立筠、董立茂、金昌民、金昌伟、彭士孝、彭士苹。

由上可见,“宁波帮”家族企业的传承呈现出宗法性特征。

(二)“宁波帮”的同乡组织、同业经营充分发挥出家族宗法性的特征

传统中国社会不仅是一个“家庭中心型”的社会,更是一个“族本位”的社会。在传统中国的“家国同构”中,渊源于血缘纽带的“氏族”、“家族”、“宗族”的凝聚力,能够因为生产方式的升级和社会协作的复杂化而轻易转换成“乡族”的团结力,由家族内部的纵向串联演化成为家族之间的横向并联,从而打破人际关系上的“垂直一体化”,建立起超越血缘的地缘关系和超越家族的“中间组织”。

“同乡会”是宗法体系衍生为地缘力量的一个显证,它使得来自同一家乡的个人能够围绕着共同的籍贯聚合起来,并通过它的信用链条和人脉网络渗透到商业组织(如各方客家的会馆和各行各业的“行会”)和官僚系统(如“绍兴师爷”)之中。“同乡会”作为新的社会关系既继承了血缘关系,同时又否定了血缘作为社会关系的唯一性。同乡会更多的作用是将乡族关系扩大到外地,通过其跨域性的贸易渠道对当地的地方组织构成竞争力。

据《鄞县通志》记载,“宁波帮”旅外同乡会在我国内地主要设立的地方有上海、汉口、南京、杭州、北京、天津、吴县(苏州)、常熟、临海、兰溪、严州(建德)、温州、长兴、无锡、盛泽、扬州、徐州、怀宁、芜湖、南昌、江陵(沙市)、应城、长沙、巴县(重庆)、厦门、汕头、青岛、烟台、郑州、大连、沈阳等地。特别在北京、上海、汉口、天津、重庆、沙市、苏州、杭州、温州等通都大邑,“宁波帮”势力尤雄,不少“宁波帮”商人成为当地商业巨子。他们或是垄断行业,或是操纵商团,成为当时经济社会举足轻重的力量。他们以“会所”、“同乡会”、“商会”为组织形式,内接外联,活跃在各地、各业的经济舞台上。其详细情况在第一章第二节中多有描述与分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。