第3章 金砖国家的经济增长质量评价

3.1 大国经济增长质量的界定及其分析框架

近年来,金砖国家的经济一直处于高速增长的状态,而与此同时,经济增长中的一些矛盾和问题也逐渐暴露出来:经济增长的结构性矛盾比较突出,经济增长的不稳定因素仍然存在,经济增长的成果分配不和谐,经济增长的模式尚未根本改变。因此,如何保持以“金砖国家”为代表的新兴大国经济增长的可持续性就成为当前最关键的问题之一,而这从根本上来看是与经济增长的质量紧密相关的。中国政府提出“转变发展方式,实现国民经济又好又快的发展”,要从依靠要素投入转为从制度建设、科技创新和改革中寻找红利,抓住经济增长转入中速发展的时机,大力提高经济增长的质量和效益,增强增长的可持续性。这就将提高经济增长质量放在更重要的位置上,表明从一定意义上说经济的快速增长已经不是难点,而如何进一步解决经济增长中的种种矛盾,提高经济增长质量才是大国经济发展所面临的关键问题。

尽管已经有许多国内外的研究者在探讨经济增长质量,但目前所能达成的共识仅仅在于我们不能再简单追求数量上的增长,还应当看到数量之外的问题。对经济增长质量问题的研究建立在对其内涵不同理解的基础之上,如何对经济增长质量内涵进行界定直接决定了这一问题的研究视角、研究范围以及研究内容。而现有研究对经济增长质量的内涵却存在不同的看法,如果将经济增长数量之外的所有因素都定义为经济增长质量是不恰当的,这样包含的内容就太过丰富了,而且相应的度量也就无法进一步展开。如何对经济增长质量进行度量的真正困难在于我们无法区分什么是经济增长质量的内容,而什么不是。此外,由于现有相关文献对经济增长质量问题的研究仍停留在基础性问题和单一视角的讨论上,缺乏一个系统的理论分析框架,从而也为经济增长质量的清晰界定、准确度量及经验分析等带来了困难。因此,对经济增长质量的外延与内涵进行清晰界定,并在对经济增长质量分析与数量分析范式进行比较的基础上构建出经济增长质量分析的基本框架就显得格外重要,它是大国经济研究的一个重要范畴。

3.1.1 经济增长质量的界定

经济增长质量的评价建立在对其内涵准确把握的基础上。从现有研究文献来看,对经济增长质量概念的界定主要存在两类观点:一种观点从狭义上来定义经济增长质量,将经济增长质量理解为经济增长的效率(如卡马耶夫,1983;刘亚廷,2002;刘海英、赵英才、张纯洪,2004;康梅,2006)。另一种观点从广义上来界定经济增长质量,认为经济增长质量是相对于经济增长数量而言的,属于一种规范性的价值判断,具有丰富的内涵(Robert J.Barro,2002;刘树成,2007)。Robert J.Barro(2002)就给予增长质量一种很宽泛的概念,它把经济增长质量理解为与经济增长紧密相关的社会、政治及宗教等方面的因素,具体包括受教育水平、预期寿命、健康状况、法律和秩序发展的程度以及收入不平等等。“质量”属于一种规范性的价值判断,而效率只是评判标准的一个方面。因此,对于经济增长质量内涵的界定应当从更广义的角度进行。

从广义来界定经济增长质量的研究文献,由于只是从经济增长数量视角出发,把除增长数量以外的各种因素都纳入经济增长质量的范围,如果经济增长质量的外延无法得以确定,那么经济增长质量的内涵就不能得到清晰界定。与现有文献不同的是,我们在经济增长和经济发展两个概念的区别与联系中引入经济增长质量,由此来进行内涵与外延的界定,这样就有一条明确的准则让我们可以清楚地把握什么属于增长质量的内容。在宏观经济学中,“经济增长”被定义为一个国家或者地区产品与服务的总和不断的增加,主流经济学家认为它就是以固定价格计算的人均国民收入的某种度量的变化率。但是现在越来越多的学者却认为这样的界定存在着明显的缺陷,如它没有将经济增长相关的成本反映进去,不能解释商品和服务在社会中不同的个人和团体之间分配的变化。一个完整的经济增长的定义应该外在表现为总数量的扩张,而内在表现为质量的提高。经济增长数量扩张是经济增长质量提高的前提,它为经济增长结构的改善和福利水平的提高等提供了必要的物质基础;但同时经济增长质量的高低也决定着经济增长的总量与速度,在其他条件相同的情况下,不同的经济增长质量水平可以带来不同的经济增长数量扩张与不同的增长速度。

由此可见,经济增长数量与经济增长质量就像一枚硬币的两面,是同一个问题的两个方面,它们一起构成了经济增长的全部内容。经济增长既包括经济在数量方面的扩张,又包括经济在质量方面的提高,是数量和质量的统一。而“经济发展”的一种比较有说服力的定义是“将增加人均实际收入作为追求的目标”,但是正如詹姆森和威尔伯所言“发展没有普遍接受的定义,它也没有普遍采用的模式,每个人必须写它自己的历史”。今天的研究者们从更宽的视角上来理解经济发展,认为它不仅是一个量的概念,还是一个质的概念,不仅是经济的数量增长和人均占有物质财富的增加,而且是经济和社会的全面进步、整体演进。

基于以上分析,我们就可以确定经济增长质量的外延。经济发展与经济增长之间是一种包含与被包含的关系,而经济增长数量与经济增长质量则属于经济增长的内容。经济发展是从横向上看,外延要大于经济增长,其中经济增长的内容也是其非常重要的组成部分;而经济增长质量是从经济增长的纵深方面来探究经济增长内在的性质与规律,从经济增长的过程和结果两个方面来考察。因此,与巴罗的观点相反,我们认为经济增长质量的外延就是与经济增长紧密相关的经济方面的内容,而经济发展则包括了社会、政治及其他因素。

基于以上判断,我们来界定经济增长质量的内涵。从一般意义上来看,质量有两层含义,一是用来表示事物的优劣程度,二是指事物的本质与特性。国内大多学者是从优劣程度上来理解经济增长质量的,并进一步将经济增长质量归纳为经济效益、经济结构、生活水平、科技进步、环境保护及稳定性等具体方面进行考察。而我们认为经济增长质量是相对于经济增长数量而言的,因此其内涵应该是从经济增长的性质角度入手,当然这一问题同时也会涉及对经济增长优劣的判断。经济增长数量是从整个经济量的变化上来描述经济增长的,而经济增长质量则是从经济内在性质上来反映经济增长。对经济增长内在性质的判断既要从其动态过程中来考察,也涉及经济增长的后果和前景问题,即经济增长质量是从过程和结果上来讨论的。从经济增长的过程来看,结构主义经济增长理论把结构变动纳入经济增长的分析中,从理论上阐明了结构变量是影响经济增长的重要因素,认为现代经济增长本质上是一个部门变化引起增长的过程,由于结构变化带来生产要素从低收益部门向高收益部门的流动产生了结构效益;随着经济增长理论和经济周期理论之间的交融,出现了大量关于经济波动性与经济增长之间关系的研究文献,理论分析与实证研究的结论基本上都认为频繁和剧烈的经济波动性将对经济增长水平带来负面影响,经济增长的稳定性与经济增长问题紧密相关(梅尔、劳赫,2004)。[1]

从经济增长的结果来看,福利水平提高、成果共享是经济增长最基本的落脚点,而收入分配与经济增长的关系一直都是经济学研究的一个重点问题。20世纪80年代以来,伴随着新经济增长理论的兴起,关于经济主体的异质性假设及关于多个经济均衡同时存在的基本判断使得经济学对收入分配不平等与经济增长关系的研究又进一步深入,收入分配不平等对经济增长的影响及其作用机制的分析越来越受到研究者们的关注,不管研究者们是从何种视角入手,都在收入不平等会妨碍经济增长的观点上基本达成了共识:除此之外,经济增长的实现也是有代价的,近年来资源利用效率和生态环境代价问题已经广为人知,学者们研究的结果指出资源利用效率的高低以及生态环境代价的大小都会对经济增长产生重要的影响。

基于以上分析,经济增长质量主要包含以下几个方面的内容:

(1)从经济增长的过程来看,经济增长质量是指经济增长结构的优化以及经济运行的稳定性。经济增长结构是指经济系统内要素间联结关系及要素数量间的比例关系,包括产业结构、投资消费结构、区域结构等等,而其中最重要的是产业结构,它在一定意义上决定了经济增长的方式。产业结构升级和转换的快慢程度是经济增长质量非常重要的内容之一。经济增长的稳定性指短期经济增长对长期经济增长趋势的偏离应保持在较小的范围内,这也是经济增长质量的重要方面。

(2)从经济增长的结果来看,经济增长质量是指经济增长带来的居民福利水平的变化分配状况以及资源利用和生态环境的代价。经济增长的最终目的和结果应该是居民福利水平的改善,也就是居民人均拥有财富的增加,而居民人均财富不仅仅包括实物形态的物质财富,还包括人力财富以及自然、社会环境财富等方面的内容。只有当经济增长的成果能够被绝大多数人所分享时,它才能成为一种长期持续的发展过程,且在追求经济增长的同时要重视成果的分配问题。资源损耗、环境破坏是经济增长的代价,良好的经济增长质量是指经济的数量增长应以较少的资源消耗为代价,与资源环境的承载能力相适应,以可持续的方式使用资源,而不以牺牲环境为代价。

3.1.2 经济增长质量分析与数量分析的比较

在经济增长理论中,经济增长质量分析与经济增长数量分析是两种截然不同的分析范式,它们的区别在于:

第一,经济增长数量分析是客观事实的陈述判断,而经济增长质量分析则属于一种价值判断。事实判断一直在经济学研究当中处于首要地位,现有经济增长理论中的相关研究都是以事实判断来对经济增长数量进行分析的。经济增长数量是指一个国家或者地区产品与服务数量上的不断增加,一般用国民收入、国内生产总值或国民生产总值来度量,这些指标可以对经济增长数量进行客观的描述与解释。但正如科尔奈(Kornal,1988)所指出的那样:“翻阅一下关于经济增长理论的浩瀚文献,我们发现,到处都在用宽泛的数量指标来描述增长过程,而发展过程的质量方面几乎完全被忽略了。”在经济增长理论研究中,事实判断和价值判断各有其不同的作用,不仅要着重于事实判断,而且也不能完全抛开价值判断。经济增长数量分析的局限性就在于它无法对经济增长过程中的各种变化以及经济增长结果上的各种成本代价进行取舍与判断,而这些内容都涉及价值判断问题,属于经济增长质量的范畴。经济增长质量分析考察的是经济增长内在的性质与规律,研究经济增长的结构是否合理、波动趋势是否稳定、福利分配是否公平以及资源环境代价有无过高等带有规范性价值判断的命题。所以说,经济增长数量分析属于一种事实判断,而经济增长质量分析则属于一种价值判断。

第二,经济增长数量分析多采用实证分析的方法,而经济增长质量分析则以规范分析为基础,但同时需要实证研究来说明其正确与否。规范分析与实证分析对应于不同的判断标准,规范分析以一定的价值标准为基础,主要解决的是经济学研究中的行为选择问题,而实证分析以事实标准为基础,排斥价值判断,所解决的主要是经济学研究中的真理属性问题。由于经济增长数量分析属于一种陈述客观事实的事实判断,而经济增长质量分析属于一种讨论行为标准的价值判断,所以经济增长数量分析与质量分析各自对应的研究方法也就存在差异。一般来说,经济增长数量分析以实证分析为基础,而经济增长质量分析则以规范分析为基础。实证分析方法的一般过程是:提出理论假说并界定假设条件,进行理论推理并得出主要结论,对主要结论进行验证,从这一方法的一般过程可以看出,实证分析包括两个阶段,理论实证和经验实证。理论实证是实证分析的第一阶段,主要表现为一种逻辑实证,它是建立在理论逻辑演绎基础上的理论分析,从经济现实中抽象概括出理论假说和基本的假设条件,以此出发进行理论的逻辑演绎,得出结论。这种结论只是在理论上成立,而未经事实检验。经验实证是实证分析的第二阶段,主要表现为一种事实验证,它是对理论实证的基本结论进行经验事实的检验,经验实证的结果决定我们是接受这种理论假说还是放弃这种理论假说,或是做进一步的实证。两者都是对事实标准的实证和检验。基于价值标准的规范分析并没有对应的具本的判断方法,所以大多学者认为规范分析和实证分析解决的是两个不同方面的判断问题,使用的是两种不同属性的判断标准,体现两种不同特征的原则,相互间并不存在绝对的对应关系,在经济学研究活动中是完全可以兼容或结合起来的。经济增长质量分析以主观性的价值标准为基础,无法体现理论研究的科学性问题,因此在具体研究过程中可以与实证分析方法相结合,从而实现经济增长质量分析的科学性。

第三,经济增长数量分析与质量分析的研究对象不同。经济增长数量分析以经济增长的数量变化为研究对象。在经济增长理论发展的200多年历史里,研究者们主要围绕两大主题展开研究:其一是通过要素分析来阐释一定时期内国民收入水平或人均国民收入水平的决定问题,而这从根本上体现的是研究者对经济增长源泉的不同理解。其二是考察经济增长在国与国之间存在的巨大差别,即经济增长是否会产生收敛性的结果,而这代表了研究者对经济增长结果的关注。不管是对经济增长源泉的分析还是对经济增长收敛性的研究,都是从经济增长的数量角度来看待经济增长,这种经济增长数量分析以经济增长的数量变化为研究对象,探讨的是如何实现经济数量上的扩张。经济增长质量分析以经济增长的质量提高为研究对象,由于经济增长质量具有非常丰富的内涵,主要包含经济增长的结构、经济增长的稳定性、福利分配以及资源环境代价四个维度,而这就构成了经济增长质量分析研究对象的具体内容。由此可见,经济增长数量分析与质量分析在研究对象上也存在差别。

3.1.3 经济增长质量分析的基本框架

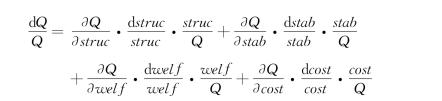

根据经济增长质量外延与内涵的界定,经济增长质量可用函数表示为:Q=Q(struc,stab,welf,cost) (3.1)

其中:struc代表经济增长的结构,可以用产业结构优化来表示;stab表示经济增长的稳定性,用经济周期来表示;welf为福利变化与成果分配,用收入分配来表示;cost指资源利用与生态环境代价,可以用全要素能源效率来表示。这四个部分构成了经济增长质量的四个方面。而Q是经济增长质量水平。我们假定函数(3.1)满足以下性质:

即对所有struc>0、stab>0、welf>0和cost>0,每一维度水平的改善会带来函数Q正的提高,但这种正向的作用是边际递减的。

对式(3.1)全微分可得:

将式(3.2)两边同除以Q,可以得到:

其中:![]()

![]() 分别表示各个维度的产出弹性

分别表示各个维度的产出弹性![]()

![]() 表示各个维度的增长率。则有:

表示各个维度的增长率。则有:

![]()

根据式(3.3),可以发现:经济增长质量的提高来自各个维度发生改善的贡献,这一方面依赖于各维度提高的增长率,而另一方面依赖于各维度的产出弹性。据此,我们提出如下理论假说:

理论假说1:当经济增长的结构趋向于均衡时,经济增长质量会得到提高。

经济增长的结构是从经济增长的过程来反映经济增长质量的,它的变化不仅会影响经济增长的数量,同时也会影响整体经济增长质量的高低。从经济增长结构与经济增长数量之间的关系来看,如果经济增长结构均衡,经济增长的效率就高,持续快速增长就有较大的潜力或可能性;如果经济增长结构失衡,就会导致资源配置不合理,经济运行效率低下,经济增长的有效性就会受到破坏。从经济增长结构与经济增长质量的关系来看,如果经济增长结构均衡,就会对经济增长质量发挥正的贡献;而如果经济增长结构失衡,就会制约经济增长质量的进一步提高,体现在式(3.3)中就是随着g 1的增加,g得到提高。

具体来看,经济增长的结构主要从以下几个方面影响了经济增长的质量:首先,经济增长结构的优化有利于改善资源的配置状况,降低国民经济的中间消耗,从而提高经济增长的效率,促进经济增长质量的提高。从资源配置状况来看,由于资源是非常有限的,而经济增长中不同构成要素之间存在着生产率的差异,如果生产率较低的部门或产业占据了过多的资源,那么整个经济运行的效率就不会太高。随着经济增长结构的变动,资源的配置结构也会相应发生变化。当经济增长的结构优化时,各个部门或产业的资源配置也就产生变化,资源从生产率增长较慢的部门向生产率增长较快的部门转移,从而促进经济增长效率和增长质量的提高。从国民经济中间消耗来看,不同的构成要素所使用的中间投入大小是不同的,如果经济增长的结构优化,则国民经济的中间消耗率就会降低,从而经济增长的效率和质量提高。其次,经济增长结构的优化有助于抑制经济增长的大幅波动,保持经济增长的稳定性,从而提高经济增长的质量。经济增长的结构在很大程度上决定着经济增长数量的波动状况,如果经济增长的结构失衡比较严重,就会引发和强化供求总量方面的矛盾,从而强制性地将经济运行推向低谷,形成大幅度的经济波动。随着经济增长结构的优化,各构成要素之间的发展相互协调,经济增长结构的失衡状况就会发生改善,造成经济增长数量剧烈波动的结构性矛盾弱化,经济增长的稳定性增强,从而经济增长质量获得提高。最后,经济增长结构的优化有助于改善一部分居民的福利水平,从而提高经济增长的质量。

作为世界上比较大的发展中国家群体,金砖国家都具有典型的二元经济结构特征:一方面,存在着以城市工业为代表的现代经济部门,另一方面,还存在着以手工劳动为特征的传统农业部门,并没有实现工业化和城市化。由于二元经济结构的存在,广大农民并没有充分享受到改革开放和经济增长的成果,其福利水平不仅没有提高,而且很有可能是下降了。如果二元经济结构可以转化,传统部门的劳动力与现代部门的资本能够有效结合,农村中大量过剩劳动力将实现转移,这些农业剩余人口的转移可以提高他们的收入水平,从而使其社会福利水平获得改善,经济增长质量得到提高。

理论假说2:如果经济增长没有出现剧烈波动,随着稳定性的增强,经济增长的质量将得到提高。

作为经济增长质量重要维度之一的经济增长稳定性,是指经济增长没有出现“大起大落”式的剧烈和频繁的起伏变动,对均衡的偏离保持在一个较小的范围之内。经济增长稳定性的变化会影响到经济增长的数量。如果增长过程中波动幅度过大,则经济运行的机制就会受到干扰,资源配置将受到影响,经济增长的速度降低,经济增长的可持续性将受到破坏。同时,经济增长的稳定性还影响着经济增长的质量,如果经济增长稳定性强,就会对经济增长质量发挥正的作用;而如果经济增长出现大起大落,就会阻碍经济增长质量的进一步提高。

经济增长的稳定性主要从以下几个方面影响了经济增长的质量:首先,过度的经济波动会破坏经济长期稳定增长的内在机制,导致供求关系失衡、经济增长的结构失衡,从而造成资源的巨大浪费,影响经济增长的质量。如果经济波动的幅度过大,经济增长的运行机制和秩序就会遭到破坏,供求关系出现失衡。一旦发生经济过热,价格上涨、利润增加由此吸引投资进一步增加,投资的增加带来总需求的进一步扩大,由此带来价格的进一步上涨,从而形成恶性膨胀的趋势。当这种趋势形成时,就会出现过度的投资和过剩的生产能力,大量资源被浪费,资源配置的效率降低,从而导致经济增长质量下降。如果经济增长对均衡的偏离保持在一个较小的、合近的范围之内,经济增长的运行就会顺利进行,资源配置的状况改善,从而经济增长质量获得提高。此外,如果经济波动的幅度过大,就会导致经济增长的结构出现严重失衡,此时有限的资源就过多地被生产率较低的部门或产业占据,资源配置的效率降低,从而经济增长质量的水平也就受到负面的影响。其次,过度的经济波动会造成一部分居民福利水平的损失以及福利分配状况的恶化,从而降低经济增长的质量。如果经济波动的幅度过大,产出水平、价格水平或者就业水平发生剧烈波动,一方面部分居民的福利水平将会受到损失,因为价格水平的上涨会对居民的福利产生负面效应,居民的消费、医疗、住房等问题都会受到影响,从而经济增长质量降低。另一方面,如果经济波动的幅度远超出适度的范围,则处于弱势地位的那部分居民就会面临被边缘化的危险,社会财富不平等程度增加,从而经济增长质量降低。随着经济的快速增长,金砖国家失业与收入分配不均的风险也在增加。穷人、病人、老年人、妇女以及失业者是社会中面临风险的主要群体,如果经济发生过度的波动,这些抵御能力较差的弱势群体就更容易成为受到影响的对象,从而使居民福利分配状况变得更糟糕,经济增长质量降低。最后,过度的经济波动会造成经济增长成本的增加,从而影响经济增长的质量。一部分学者从产出波动的角度出发探讨经济增长波动的成本,得出的结论认为经济波动的福利成本是不容忽视的,政府在关心经济数量增长的同时,也应该关心经济运行的平稳性。

理论假说3:当经济增长带来居民整体福利水平上升或成果分配改善时,经济增长的质量将会提高。

对于经济增长质量不仅需要从经济增长的动态过程上来考察,还应关注到经济增长的结果问题。具体而言,经济增长的福利变化与成果分配主要从以下几个方面影响了经济增长的质量:首先,居民福利水平的改善是我们追求经济增长的最终目的,是经济增长质量的核心内容。经济增长理论中对于经济增长的关注并不是简单为了经济增长的过程,而是因为经济增长的成果会带来整体居民福利水平的改善——它可以提高人们的收入水平、改善人们的衣食住行等物质条件,改善居民的健康状况,提高居民的受教育程度以及自身的素质。只有整体居民的福利水平都获得了改善与提高,才能实现我们追求经济增长的意义。但是这种福利水平的改善不仅仅是指整体层面的,还应当看到经济增长成果在居民间的分配状况。如果从总体层面上看居民福利水平获得了提高,但是其中经济增长成果的分配状况却发生了恶化,那么这样的经济增长质量也是不高的。只有当经济增长的成果能够被绝大多数的人所享受时,经济增长才是一种高质量的增长。其次,经济增长的成果分配不平等会抑制消费需求,导致经济增长的结构失衡,从而抑制经济增长质量的提高。经济增长成果分配状况改善可以提高消费需求,优化经济增长的结构,从而促进经济增长质量的提高。最后,经济增长的成果分配不平等会影响人力资本投资,阻碍二元经济结构的转化,从而抑制经济增长质量的提高。在规模报酬递减的传统农业部门与规模报酬不变的现代部门同时并存的二元经济中,一单位的劳动投入在现代部门的产出要远高于传统农业部门的产出,劳动力从传统农业部门向现代部门转移可以促进总产出的增长,这也就意味着非熟练劳动力进行人力资本投资,变为熟练劳动力在现代部门从事生产可以推动经济的增长,反之则会抑制经济的增长。从短期来看,在初始财富分配不平等时,各收入阶层根据自身财富状况以及人力资本投资后的效用大小来选择是否在第一期进行人力资本投资。当人力资本投资的回报高于非熟练劳动力时,拥有较高财富的个体将选择进行人力资本投资,而拥有较少财富的个体将无法进行人力资本投资,从而影响到人力资本的积累,阻碍经济的增长。从长期来看,财富分配影响个体的收入水平,也决定了其留给子女遗产的数量,而这又是其子女选择能否进行人力资本投资的决定性因素之一,最终经济中就会分化为高收入与低收入两个阶层,人力资本积累受到限制,总产出受到影响。收入分配不平等程度的持续上升,不仅不利于全民分享经济发展的成果,而且也通过人力资本积累机制阻碍了二元经济结构的转化,抑制了经济增长质量的提高。

理论假说4:随着资源利用效率的提高和生态环境代价的降低,经济增长质量将会得到提高。

资源利用效率是经济增长质量的重要方面,它揭示了各种生产要素转化为产出的有效性。如果资源利用效率得到改进,那么同等数量的生产要素投入就可以得到比资源利用效率改进前更多的产出。而这其中最为关键的因素就是技术进步的作用。在不存在技术进步时,经济增长受到收益递减机制的限制;而当引入技术进步时,经济增长将出现收益递增,从而提高资源利用的效率。生态环境代价也是构成经济增长质量的重要内容,经济增长成本的高低从根本上取决于经济增长的方式,即生产要素的组合和使用方式。粗放型经济增长依靠的是生产要素数量的扩张,会在一定程度上造成对资源的过度开采和使用,并以环境污染与破坏为代价。通过转变经济增长的方式,将提高自主创新能力和节约资源、保护环境作为重要内容,可以降低投入与消耗、减少排放,从而提升经济增长的效率,提高经济增长的质量。

经济增长的资源利用与生态环境代价主要从以下几个方面影响了经济增长的质量:首先,资源利用效率改进可以节约资源、改善生态环境,从而降低经济增长的成本,提高经济增长的质量。经济增长的资源利用效率可以从投入与产出两个视角来考察。因此,资源利用效率低主要表现在两个方面,一是高投入,主要是对投资品的过度需求;二是低产出,包括产出过少,及大量无效产出或是无效供给,两者最终的结果都表现为对资源的浪费。除此之外,资源利用效率低不仅导致了资源的过度利用,而且也加剧了环境的污染。以中国为例,目前我国的水源、大气等生态环境都受到一定程度的污染,我国每年因环境污染造成的损失也是相当巨大,从而带来高成本、低质量的经济增长。如果资源利用效率能够得以提高,那么资源存量和环境状况的问题就会改善,经济增长的代价就会变小,从而经济增长质量获得提高。其次,资源利用效率的改进有助于保持经济增长的持续性,改善生态环境,从而促进经济增长质量的提高。中国当前粗放型的经济增长是以过度的资源环境消耗为基础的,过度的资源消耗会使得经济增长的投入要素成本增加,从而影响经济增长的速度。与此同时,由于经济增长速度加快,增长过程中过度的环境污染和生态的破坏的可能性就越大,从而威胁到人类的生产生活。资源和环境的承载力都是有限的,如果在进一步经济增长的过程中不能有效提高资源的利用效率,那么过度的资源消耗,尤其是在工业化中期对大量资源的使用,最终会造成资源短缺状态的出现,从而制约经济的进一步发展。因此,对资源利用效率的改进可以保持经济增长的可持续性,降低生态环境代价,从而促进经济增长质量的提高。最后,生态环境改善可以提高居民整体的福利水平,从而提高经济增长的质量。对于福利这个概念,早期的福利经济学将其理解为社会福利中能够用货币衡量的部分。而在20世纪40年代左右,一些学者提出了社会福利函数理论,用一个包含消费、劳动、资本等经济要素的多元函数来表达福利水平。20世纪50年代以后,由于收入分配不平等问题的凸显,促使许多学者开始重视人们的心理体验和真正意义上的幸福感受,将福利与幸福、快乐等同起来。20世纪60年代以来,将收入水平等客观指标作为福利标准的研究受到质疑,福利的概念变得越来越宽泛,与人们生活质量息息相关的各种因素都被纳入福利的范围。经济增长是推动健康生活所必须的,它可以从各个方面带来居民整体福利的改善,但毫无约束的增长却是有损于居民福利水平的,如果经济增长过程消耗越来越多的各种资源,那么作为居民生存载体的生态环境在承受太多人类活动之后就会遭到破坏,从而导致居民的福利水平下降,经济增长质量受损。

3.2 金砖国家产业结构优化的测度与评价

3.2.1 增长的困境

传统的经济发展理论遵循完全竞争假设,忽视经济结构优化对经济发展的贡献,但配第、克拉克以及霍夫曼等经济学家分别根据不同国家的历史统计资料进行了深入的研究,发现了经济总量增长与经济结构变动的联系,揭示了产业结构变迁的方向,丰富了发展经济学的内涵。静态上看,产业结构的状态在一定程度上影响着经济总量增长。经济增长是一种投入产出关系,虽然大量的资源投入是经济增长的基础,但其投入的产出效益很大程度上取决于结构的优化程度。动态上看,经济总量的持续增长依赖于结构转变,主要体现在经济增长必须依靠具有高于平均增长率的新兴产业来支撑。这一过程势必出现产出增大、成本下降,从而促进区域经济更快增长。产业结构是联系技术进步与经济增长的纽带,从技术、产业结构和经济增长三者的单向关系来看,技术是起点和原因,经济增长是终点和结果,产业结构是这两者之间的传导媒介。可见,产业结构变迁是经济增长的一个重要来源。

产业结构变动能够引起经济增长的变动,其实质在于不同部门之间的生产率提高速度与需求扩张速度不同,所引发的劳动和资本等要素从生产率低的部门向生产率较高的部门转移,而这是经济不断增长的主要前提和重要条件。可见,产业结构关系到后发国家经济增长速度与质量等诸多经济绩效。因此,在经济发展的每一个重要阶段,产业结构变动都会成为政府和学者最为关注的议题,尤其是随着中国、印度、巴西、俄罗斯、南非等金砖国家的群体性崛起,后发大国的产业结构成为学界关注的核心问题。

国土面积较大、资源丰富、人口众多、发展层次多元化是后发大国的典型特征,也正是这些典型特征的存在,使得传统发展经济学在分析发展中大国时存在很大的局限性,即没有确切地考虑发展中大国“多元结构”的现实,因此其解释能力受到诸多限制。所谓“多元结构”,主要指发展中大国在实现产业结构转换和工业化过程中,不同产业部门间生产函数与劳动生产率的差异所导致的经济性多极分化现象。从这个意义上来讲,后发大国“多元结构”的关键是产业结构的多元化,“多元结构”回归的实质就是不同产业部门中落后产业生产效率的提升和优化。多元结构本身具有特定的性质和内涵,特别是它具有从传统社会向现代社会过渡的阶段性。而像中国、印度、巴西、俄罗斯和南非这样的后发大国正好处于传统社会向现代社会的过渡阶段,其多元结构现象将伴随经济发展的全过程,并随着产业结构的不断优化而得以消除。从现实的角度考察,在多元经济结构下,庞大落后部门的存在,会对生产率更高的现代部门发展和产业结构升级形成严重制掣,并带来有效需求不足、收入分配严重不均等经济和社会问题。因此,促进产业结构科学化、合理化,消除经济中的多元现象是后发大国必须正视的一个问题,其实质在于采取特定的发展路径和制定科学的政策手段,使产业结构以最低的成本和代价,尽可能快地实现优化升级,使产业结构能够最大限度地促进经济增长。可见,产业结构是影响后发大国区域经济增长的关键因素,产业结构的优劣是后发大国经济发展质量和水平的重要标志。

3.2.2 相关研究述评

对后发大国而言,产业结构的现状和变迁趋势决定了其在国际分工中的相对地位,且对后发区域经济增长和居民收入水平的提高具有重要的作用。尤其是随着金砖国家经济总量的迅猛增加,后发大国区域经济发展差距也在拉大,产业结构变迁与经济增长已成为学界研究的热点。

库兹涅茨认为,一个国家国民收入的度量必须从产业结构的角度去衡量,而产业结构是由其生产方式所决定的。钱纳里对51个国家的经验数据分析认为,当一个国家的经济规模发生变化时,服务行业和农业变化最小,而工业增长最大,并认为这种工业化模式能使资源得到最优配置。现代经济发展规律也表明,经济增长除了依靠资本、劳动和其他要素外,更重要的是依靠经济结构的优化调整,这给产业结构变迁促进后发大国经济增长提供了理论依据。同时,不少学者就产业结构变迁对区域经济增长贡献的测度方面进行了深入的研究,取得了一些非常有价值的研究成果,这些研究成果都可以为后发大国产业结构变迁对经济增长贡献的测度提供借鉴。测算产业结构变动对区域经济增长贡献的方法主要有三种:从生产函数角度测算、从投入产出角度测算和从产业结构统计数据角度测算。生产函数是对现实经济生活的近似反映,因此由它所推导的模型对经济增长的测算是近似的,但遗憾的是这种方法所需样本数据的可得性较差。利用投入产出表进行计算结果比较准确,但前提必须是进行了投入产出分析,并且必须是基于行业的投入产出分析,否则无法测算。因而这两种方法都存在一定的局限性,利用经济结构统计数据进行测算,能够克服上述研究方法的不足,不仅结果较为准确,而且数据可得性好。并且利用这种方法来测度产业结构变迁对经济增长影响的成功案例不少。Denison(1976)在对美国1929—1957年经济增长研究后发现,美国经济增长中12%是由产业结构变动造成的。国内葛新元等(2000)对中国1952— 1997年经济增长进行了深入测度研究,发现不同时期产业结构调整对经济增长的贡献是不一样的,1953—1975年为19%,1979—1997年则为9.8%。刘伟、李绍荣(2002)以全国为研究对象,测算了产业结构对经济增长的贡献。高更和、李小建(2006)以河南省(1952—2003年)为例,田红、刘兆德等(2009)以山东为例,对产业结构变动对区域经济增长贡献的时间演变进行了研究,认为产业结构变动对经济增长的贡献比较大,要引起足够的关注。这些研究证明了从产业结构统计数据角度测算其对经济增长贡献方法是可行的。

产业结构变动是消除后发大国“多元结构”的重要途径,也是影响后发大国区域经济增长和效益的重要因素。在现代经济增长过程中,后发大国产业结构状况和经济发展状况共同反映着后发大国经济的发展方向和发展水平,制约着后发大国经济发展的速度和水平。因此,正确认识后发大国区域经济内部各产业结构变动对经济增长的贡献及其变化规律,对于推动后发大国区域产业结构重心从第一产业向二三产业转移,从制造初级产品的产业转向制造中间产品和最终产品的产业,实现产业结构的高级化和科学化,最终带动后发大国经济的高速发展具有重要的意义。为了能够更科学、系统地考察产业结构变迁对经济增长的促进作用,本节以1992年为研究起点,以金砖四国即中国、巴西、印度、俄罗斯为研究对象,从产业结构统计数据角度出发建立模型,分析金砖国家产业结构变迁对区域经济增长的影响,估计产业结构变迁对金砖国家经济增长的数量关系。

3.2.3 数据来源、研究方法及结果

1.数据来源及处理

为了便于动态性地考虑产业结构变迁对后发大国经济增长的影响,本书将研究期限向前推8年,以1992年为研究起点。考虑到数据的可得性,将经济总量简单分为第一产业、第二产业和第三产业。因为在计算过程中,测算方法主要是针对增长速度和各产业部门的经济比重,所以相关数据采用当年美元价格计算。相关数据来自《国际统计年鉴》(1992—2010),值得注意的是,《国际统计年鉴》中巴西、印度、俄罗斯等国大都是按照农业、采掘业、制造业、电、煤气和水供应业、建筑业、批发零售贸易等分类方法,本书根据产业构成统计方法,对相关数据进行了合并处理(见表3.1)。

表3.1 1992—2009年金砖国家经济的产业构成 (亿美元)

资料来源:《国际统计年鉴》(1992—2009)。

2.测度模型

这里仍然借鉴葛新元等(2000)构筑的多部门经济模型,产业结构变动对经济增长的贡献为:

Gt=ΔF t×Y t

ΔF t=F t-F t-1

Gt表示t年产业结构变动对各国经济增长的贡献,F t表示由t年各产业部门经济总量占当年经济总量比重构成的行向量,Y t表示由t年各部门经济增长率构成的列向量。Gt的历年平均值![]() 占当地历年经济总量的平均

占当地历年经济总量的平均![]() 的比重(B t),即历年平均经济增长率中结构变动所占份额为:

的比重(B t),即历年平均经济增长率中结构变动所占份额为:

![]()

3.计算结果

根据上述公式,可以计算出金砖国家1992—2009年各年的Gt和B t值(表3.2)。

表3.2 1992—2008年金砖国家产业结构变动对经济增长的贡献

续表

3.2.4 产业结构变动对金砖国家经济增长的贡献分析

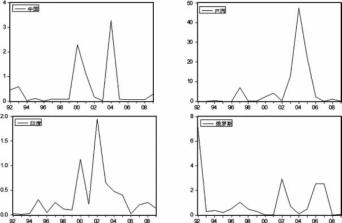

为便于分析产业结构变迁对金砖国家经济增长的贡献,我们将四个国家的G t放在图3.1中,通过比较分析研究其发展趋势和内在规律。

图3.1 1992—2009年金砖国家产业结构变动对经济增长的贡献

从图3.1中可以看出,在产业结构变迁对经济增长的影响过程中,金砖国家的表现既有共性,如产业结构变迁对经济增长的贡献相对较大、都呈现出一定的周期性等;又有一定的差异性,比如巴西和俄罗斯的产业结构变迁对经济增长的贡献相对中国和印度较大,各国的产业结构差异性较大等。我们将金砖国家产业结构变迁对经济增长的特点总结如下。

1.产业结构变迁是金砖国家经济增长的重要推动力

结合表3.2及图3.1,我们可以看出,在1992至2009年18年间,金砖国家中巴西产业结构变动对经济增长的贡献Gt平均为5.592 2,相应地占经济增长率的比重为31.940 2%,即经济增长的31.940 2%是由产业结构变动造成的。其次是俄罗斯,产业结构变动对经济增长的贡献Gt平均为1.100 7,相应地占经济增长率的比重为10.533 6%,即经济增长的10.533 6%是由产业结构变动造成的。这说明巴西和俄罗斯的产业结构存在着一定的问题,经济增长中产业结构优化所占的比重较大。最后是中国和印度,产业结构变动对经济增长的贡献Gt分别为0.492 1、0.352 8,相应地占经济增长率的比重分别为0.899 6%、1.673%,产业结构变迁对经济增长的贡献有限。上述测算结果表明,在这四个后发大国中,产业结构变迁对经济增长的贡献相对比较大,产业结构是经济增长的重要推动力量。

2.产业结构变迁对金砖国家经济增长贡献的波动较大

后发大国由于国土面积较大、产业结构体系比较完整,基本上能够形成一个完整的内部经济体系。在这个体系内,要素投入增加、要素质量提升及经济结构优化成为经济增长的重要推动作用。但是由于后发大国经济要素的差异,以及政府政策的倾向性不同,使得要素在不同产业间配置的结果不一样,从而导致产业结构的较大差异,也导致了产业结构变迁对后发大国经济增长贡献的较大差异。在金砖国家内,巴西产业结构变迁对经济增长影响的波动性最大,从最高的2004年产业结构变迁对经济增长贡献的47.430 6到1993年的0.009 8,相应地,产业结构变迁分别占经济增长率的136.152%和0.062%,前者是后者的2 196倍,是平均值的8.5倍,差距极大。其次是俄罗斯,产业结构变动对经济增长的贡献G t平均为1.100 7,相应地占经济增长率的比重为10.533 6%,最高年份是1992年,产业结构变迁对其经济增长的贡献达到7.110 2,在以后的18年里,产业结构变迁对经济增长的贡献逐渐趋缓,最低年份是2008年,为0.013 9,前者是后者的511倍,是平均值的6.5倍。中国和印度产业结构变迁对经济增长贡献的波动相对较小,低于同期巴西和俄罗斯的波动性。

3.产业结构变迁对金砖国家经济增长贡献的周期性显著

从图3.1可以看出,后发大国产业结构变迁对经济增长贡献具有显著的周期性,并且每个国家的周期是不一样的。对中国而言,可以分为两个明显的周期:1992—2003年、2003—2009年。在第一个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献平均为0.418 5,相应地占经济增长率的比重为2.215%,最高的是2000年,产业结构变迁对经济增长的贡献高达2.292 3,在这个周期内达到最高。在第二个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献平均为0.549 6,相应地占经济增长率的比重为0.386 6%。在这个周期内,2003—2005年的波动性最大,2005年以后趋于平稳。巴西产业结构变迁对经济增长的贡献也可以分为1992—2002年,2002—2009年两个周期。在第一个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献为1.310 4,相应地占经济增长率的比重为64.75%。其中1997年达到峰值,产业结构变迁对经济增长的贡献达到6.977 6,相应占经济增长率的205.416%,可以说经济增长主要靠产业结构的优化来带动。在第二个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献为10.811 6,相应地占经济增长率的比重为31.59%。其中2003、2004、2005三年产业结构变迁对经济增长的贡献特别大,分别为12.911 4、47.430 6、22.400 5,相应占经济增长率的比重依次为188.875%、136.152%、67.99%,可见,这也是巴西产业结构对经济增长贡献最大的几年,这可能是由于巴西原来产业结构扭曲导致的积蓄产能的释放,使得这几年巴西经济的增长率也非常高,其中在2004、2005年经济增长达到了34.84%和32.95%,是巴西经济发展的黄金时期。从第一个周期到第二个周期,尽管产业结构变迁对经济增长的贡献增大,但相应地占经济增长率的比重却逐渐下降。印度产业结构变迁对经济增长的贡献也可以分为1992—1999年、1999—2006年、2006—2009年三个周期。在第一个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献为0.112 4,相应地占经济增长率的比重为0.943 7%。其中1995年达到峰值,产业结构变迁对经济增长的贡献达到0.310 6,相应占经济增长率的1.905 4%。在1999—2006年这个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献为0.620 2,相应地占经济增长率的比重为4.135 2%,在这个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献分别在2000年和2002年达到两个高峰,分别达到了1.133 7和1.951 9,分别占相应经济增长率的38.391 6%和29.463 7%,产业结构变迁对经济增长的贡献相对比较大。2006—2009年这个周期比较短,这个时期产业结构变迁对经济增长的贡献逐渐趋于平缓,产业结构变迁对经济增长的贡献为0.153 7,相应地占经济增长率的比重为1.671 5%。在这三个周期里,除了第二个周期外,第一个周期和第三个周期产业结构变迁对经济增长的贡献都在逐渐平稳。俄罗斯产业结构变迁对经济增长的贡献也可以分为1992—2001年、2001—2004年、2004—2009年三个周期。在第一个周期内,产业结构变迁对经济增长的贡献从1992年的7.110 2下降到2000年的0.009 4;此后进入第二个周期开始上升,到2002上升到2.931 8,占当年经济增长率的23.048 6%,在2004年又跌入低谷,此后进入第三个周期,在2006、2007年达到较高的水平,产业结构变迁对经济增长的贡献分别为2.554 2、2.546 2,分别占经济增长率的8.636 3%和8.396 3%。由此可见,在金砖国家产业结构变动对经济增长的贡献上,周期性较强,差异性较大。

4.第二产业比重变迁与产业结构变迁对经济增长贡献的一致性

从产业结构变迁对经济增长的贡献与第二产业比重变迁之间的关系来看,也存在着一个有趣的现象:从产业构成来看,这个时期第二产业的比重明显上升,从1992年占GDP比重的43.9%上升到2003年的52.2%,上升了8.3个百分点,这也是中国第二产业比重最高的时期,这归功于国家各地区、各部门的工业推动战略的实施,到2003年达到了顶峰。但是遗憾的是2003年中国产业结构对经济增长的贡献是最低的,仅有0.011 4,相应地产业结构变迁占经济增长率的比重仅为0.099 6%。从产业结构的构成及其变迁对经济增长贡献的对应关系来看,产业结构变迁对经济增长的贡献与第二产业产值比重变动之间存在着一致性的关系:2000年第二产业产值比重相对较小,为45.9%,但产业结构变迁对经济增长的贡献相对最高;2003年第二产业比重最高,相对应地产业结构变迁对经济增长的贡献相对最小。在第二个周期内,2004年产业结构变迁对经济增长的贡献达到最高,为3.275,相对应的是,在这一年里,第二产业结构的比重相对最低(46.2%),验证了产业结构变迁对经济增长的贡献与第二产业比重变迁存在着一致性。值得注意的是,巴西产业结构变迁对经济增长的贡献也与巴西第二产业比重呈反向关系,第一个周期内的1997年,产业结构变迁对经济增长的贡献为6.977 6,相应地第二产业的比重为最低,仅为29.7%;此后第二产业的比重逐渐上升,到2004年为最高,达到40%,相应地产业结构变迁对经济增长的贡献在2004年也达到最高,达到47.430 4,产业结构变迁对经济增长的贡献与第二产业的比重变迁是一致的。这个关系在印度和俄罗斯的分析中也得到了印证。

5.产业结构变迁对“金砖国家”经济增长的贡献逐步下降

从金砖国家的比较分析中,我们可以看到,中国和印度的产业结构变迁对经济增长的贡献相对较小,而巴西和俄罗斯的产业结构变迁对经济增长的贡献相对比较大。这说明相对而言,中国和印度各产业内部生产要素能够充分发挥自己的效用,较大程度地促进经济增长,而巴西和俄罗斯的产业结构还存在着扭曲的地方,需要尽快优化经济结构,促进经济的快速发展。因此,在产业结构变迁对经济增长贡献上,巴西和俄罗斯的产业结构稍微优化一些,其对经济增长的贡献就表现得很明显,而中国和印度产业结构变迁对经济增长的贡献一般。但值得注意的是,在近几年来,尤其是自2005年以来,各国产业结构变迁对经济增长的贡献逐渐下降,其占经济增长率的比重也在逐渐下降,这说明随着近年来金砖国家的努力,各国的产业结构逐渐得到优化,经济增长回归到要素投入和要素效率双重驱动的阶段。

3.2.5 结论

产业结构是影响金砖国家经济增长的重要因素之一,通过计算可以测度出产业结构变动对金砖国家经济增长的贡献,通过上述比较分析,可以得出以下几点结论:

(1)产业结构变迁是后发大国经济增长的重要驱动力量。在1992年到2009 年18年间,金砖国家中巴西产业结构变动对经济增长的贡献G t平均为5.592 2,相应地占经济增长率的比重为31.940 2%,俄罗斯产业结构变动对经济增长的贡献Gt平均为1.100 7,相应地占经济增长率的比重为10.533 6%。中国和印度产业结构变迁对经济增长的贡献相对较小。但不管怎么样,产业结构是经济增长的重要推动力量。

(2)产业结构变迁对后发大国经济增长贡献的波动较大,呈现出显著的周期性。在金砖国家的周期划分中,各周期产业结构变迁对经济增长的贡献是不一样的。在金砖国家产业结构变动对经济增长的贡献上,周期性较强,差异性较大。并且分析发现,第二产业比重变迁与产业结构变迁对经济增长贡献是一致的。

(3)产业结构变迁对后发大国经济增长贡献逐步下降。从金砖国家的比较分析中,我们可以看到,尽管各国产业结构变迁对经济增长的贡献是不一样的,但一个显著的特点是,自2005年以来,各国产业结构变迁对经济增长的贡献逐渐下降,这标志着金砖国家产业结构正逐步向科学化、合理化的方向迈进。

3.3 金砖国家经济增长稳定性的测度与评价

3.3.1 金砖国家经济周期波动性的测度

从金砖国家经济的发展进程来看,大多数国家已经保持了很长时间的快速增长,其中不乏连续30年增长的经济体。在这种持续快速增长的背景下,研究这些国家的经济稳定性问题,及其当前的周期性波动特征就显得十分必要。本部分对20世纪80年代以来金砖国家经济增长的稳定性进行分析。

要分析金砖国家经济的稳定性,首先需要对金砖国家经济周期的具体波动形态有一个基本的了解,因此先对各国的经济周期波动进行测定。研究经济周期波动的指标主要有两种,一种是经济总量绝对量的波动,即古典循环,另一种是基于经济增长速度的波动,即增长率循环,这两种指标分别代表实体经济的绝对波动水平与相对波动水平。由于经济周期对研究指标的选取具有很强的依赖性,不同的研究指标可能导致不同的研究结果,为避免概念性冲突,我们主要对金砖国家经济增长率波动的周期性特征进行分析。

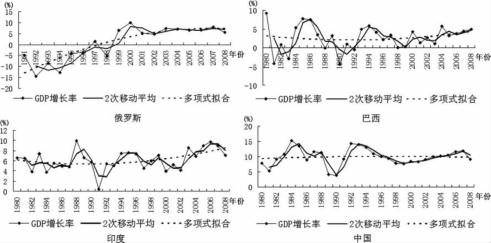

为了减少不规则因素对经济增长的影响,对经济增长率进行移动平均处理。经移动平均处理过的波峰与波谷在时间上会往后移,同时会损失一些数据。为减少移动平均法的负面影响,我们采用两年移动平均法对GDP增长率进行处理。书中所有数据均来自联合国统计署官方网站、IMF官方网站、经济学人智库(Economist Intelligence Unit,EIU)官方网站等国际统计网站。各国波动形态见图3.2。

图3.2 各国经济增长率周期的波动形态

图3.2中给出了用速度法描绘的周期波动以及经二次移动平均描绘的增长率周期[2],另外还给出了2次多项式拟合的各国增长率波动曲线。从图3.2中我们不仅可以看出各国1980—2008年经济总量的波动形态,还可以看出各国经济增长率变动的整体趋势。

从图3.2来看,除中国之外,根据速度法描绘的其他国家的经济周期显得非常凌乱,特别是巴西与印度,它们的短期波动非常频繁,而采用二次移动平均处理的增长率周期就要缓和许多,这种去除了不规则因素干扰的周期波动更有利于把握各国的宏观经济走势。根据二次移动平均描绘的经济周期走势,我们发现1980—2008年各国的经济波动均呈现出明显的周期性特征。但是,整体来看,各国的周期波动形态区别很大,同时各国在不同时期的周期长度也有较大区别。

从多项式拟合的增长率曲线来看,巴西与印度的波动趋势较为一致,均为开口向上的二次函数,这说明两国近几年的经济呈现出高速增长的趋势。而中国的增长率拟合曲线则均为开口向下的二次多项式函数,这说明近几年中国经济的增长速度与整体增长速度相比均有收敛的趋势。俄罗斯的增长率曲线是本书研究的大国经济中最特殊的。由于受到一系列政治事件的影响,20世纪90年代,俄罗斯经济一直处于负增长状态,直到1999年才由负增长转变为正增长,这表明1991—1998年间俄罗斯的经济总量不仅没有增长,反而是处于不断恶化当中,但是就其各年经济增长的数据而言,俄罗斯经济的发展趋势还是处于不断好转的过程中,其多项式拟合的增长率曲线呈现出明显的指数化特征也说明了这一点。下面我们对各国经济周期进行划分,结果见表3.3。

表3.3 采用二次移动平均法划分的各国经济周期

从表3.3中可知,1980—2008年,各国经历的波动次数在3—5次左右。受国际金融危机的影响,目前巴西、印度均处于第五轮周期波动的收缩阶段,中国处于第四轮周期波动的收缩阶段,俄罗斯则处于1991年以来的第三次周期波动的收缩阶段。从经济周期波动的次数上来说,波动时间越长,短期内波动次数越少,往往说明经济发展越稳定。下面我们将1980—2008年期间根据年代划分为三个阶段,即1980—1989年、1990—1999年、2000—2008年,通过各国在不同时期的经济周期次数对各国经济发展的稳定性进行分析。在1980—1989年,除了巴西仅经历了一次经济周期波动之外,其他各国(俄罗斯除外)均出现了两次周期波动,但是第二次周期波动均未结束,其中1982—1991年的周期是巴西在整个时期中历时最长的一次周期波动。1990—1999年各国在这段时间内均经历了一段长时间的周期波动,金砖国家在这一阶段的平均周期长度达到8.8年。尽管俄罗斯在这段时间内的增长率起伏不定,但是由于1991—1999年俄罗斯的经济一直处于负增长,即处于经济的收缩阶段,因此俄罗斯在这一阶段的周期长达12年[3]。2000—2008年,各国经济周期波动的次数出现明显的分化,其中,中国在这一阶段中仅经历了一次周期波动,印度与俄罗斯经历了两次周期波动,巴西则经历了三次周期波动。从各国在不同时期的波动次数来看,中国的经济相对稳定。

为了探讨各国在经济周期转换中的共性,我们对各国经济周期的转折点进行比较分析。从各国历次周期波动的转折点出现的时间来看,不论是在波峰时刻还是波谷时刻,区别都较大。本书对各国波峰、波谷出现的时间频数进行计算,分析各国经济周期转折点的同步性(见图3.3与图3.4)。从图3.3中可以看出,各国在不同时期波峰出现的时间非常散乱,在29年时间的统计中,出现两国波峰时刻重叠的时间点仅有4年,分别是1989年、1999年、2005年以及2007年,这说明各国经济达到短期内的最高增长、出现向下转折点的时间非常不一致。与各国波峰时刻相比,波谷出现的时间相对就要集中一些(见图3.4)。其中,1987年、1991年、1999年、2006年均有两国的波谷时刻重叠,另外在2002年,印度、俄罗斯两国同时出现周期内的最低点,这说明各国经济衰退至周期波动内的最低点、出现向上转折点的时间则相对一致。将图3.3与图3.4相比较,可以发现,一些国家的波峰与波谷时刻相对应出现,例如1985年、1999年以及2006年,这说明在这些年份,当一些国家经济增长达到周期内的最大值时,一些国家的经济已经进入周期衰退的波谷。由此可见,就各国整体的转折点出现的时间而言,各国经济周期阶段的转换有其自身的特点,共性并不明显。

图3.3 1980—2008年各国经济周期波动中的波峰统计

图3.4 1980—2008年各国经济周期波动中的波谷统计

根据以上分析,我们发现不论是从周期划分、增长率的总体走势,还是从经济周期转折点来看,这些世界大国的经济周期都有很大的区别。但是,一些国家在一定时期内峰谷位出现重合也说明,在开放经济条件下,这些国家的经济运行存在一定的联系。下面我们在以上分析的基础上,对各国经济周期的主要统计特征、内部特征进行分析。

3.3.2 金砖国家经济周期波动的统计特征分析

金砖国家经济周期波动的统计特征分析主要是对其经济增长率波动的数据特点进行分析,如周期长度、峰值、谷值、平均增长水平、扩张收缩阶段以及波动幅度等,是一种直观的、表面的特征分析。主要从经济周期的平均增长水平、扩张收缩阶段以及波动幅度等指标入手,分析各国经济周期的统计特征(见表3.4)。

表3.4 各国经济周期的主要统计特征

注:平均扩张阶段、平均收缩阶段、平均波长以及平均峰谷落差均只对已经完成的周期波动进行计算。

从各国经济增长率的数值来看,1980—2008年间,除了巴西与俄罗斯曾经出现过负增长之外,其余两国的经济增长率均未出现过负值,各国的平均增长速度也为正数,这说明从整体上看,各国在这段时间的经济增长趋势总体向好。就最高增长速度与平均增长速度而言,金砖国家高达9.09%的平均最高增长率与4.49%的平均增长率充分表明这些大国的发展速度惊人。其中,中国在1985年的增长率(14.3%)是金砖国家中最高的增长率,俄罗斯1993年的增长率(-11.6%)则是金砖国家最低的增长速度。另外,中国也是金砖国家中平均增长速度最快的国家,其次是印度、巴西,俄罗斯则由于20世纪90年代的负增长,成为平均增长速度最慢的国家。从时间上看,巴西、中国的最高增长速度均出现在20世纪90年代以前,印度与俄罗斯的最高增长速度则出现在最近几年,特别是印度,其最高增长率(9.4%)就出现在2006年。这说明巴西和中国等国的高速增长主要发生在20世纪,但是印度与俄罗斯的经济目前则还处于加速增长时期。

从各国经济周期的长度来看,各国的平均波长基本在6年左右,其中平均周期最短的是印度(5年),最长的则是俄罗斯(7年)。结合图3.2来看,各国的周期长度均有延长的趋势,其中,中国是周期延长特征最明显的国家。虽然进入21世纪后,巴西与印度两国均出现了两次短时间波动,但是从两国的这两轮周期的波谷与波峰位置来看,均有上移的迹象,且这期间的第一轮周期的收缩阶段均仅有1年,因此仅从趋势上看,两国的周期长度也有延长的趋势。俄罗斯在摆脱20世纪90年代的负增长之后,经济出现明显平稳增长的迹象,虽然2003—2006年的周期较短,但是经济波动幅度大幅减小,也说明其周期有延长的趋势。

从各国经济扩张与收缩的阶段来看,只有中国的平均扩张长度超过了平均收缩长度,其次是巴西与印度,而俄罗斯由于在第一个周期内的负增长时间过长,它的扩张长度远小于收缩长度。总体来说,除了俄罗斯之外,其余三国的扩张与收缩阶段的比例均维持在合理的水平,没有出现收缩阶段远大于扩张阶段的现象。

从各国经济周期的波动幅度来看,根据波动系数的计算结果,中国经济的稳定性是金砖国家中最高的,其后依次是印度、巴西与俄罗斯。其中,中国和印度的波动系数均小于1,这说明这两国的总体波动较小;巴西的波动系数为1.22,表明其总体波动偏差已经高于其平均增长率,整体波动较明显;俄罗斯由于在20世纪90年代的长期负增长,导致其经济增长率的标准差远高于平均增长,波动系数高达9.24。但是,从图3.1来看,我们可以发现各国的经济周期在不同时期的波动幅度有一定的差别。为了进一步分析各国周期波动幅度的变动情况,我们对各国1980—2008年的波动情况分阶段进行考察(见表3.5)。

表3.5 金砖国家在1980—2008年各阶段的波动系数

从表3.5中可以看出,中国与俄罗斯的波动系数呈逐期下降趋势,其中俄罗斯的波动系数下降特别明显。我们发现,当将时间序列进行拆分后,俄罗斯在两个小阶段当中的波动幅度明显减小,这主要是由于其在1990—1999年间的长期负增长导致其整体标准偏差过大造成的。巴西与印度两国的波动系数在三个阶段中变化存在一致性,两国在1990—1999年阶段的波动系数比1980—1989年阶段的波动系数有所上升,但是2000—2008年两国的波动系数明显减小。从表3.5的计算结果可知,进入21世纪以后,各国的波动幅度均出现明显下降,且均处于非常平稳的波动状态,其中尤以中国的波动幅度最小。但是,虽然中国的经济增长率序列相对于平均增长率而言偏差较小,但是其平均峰谷落差在金砖国家中却是最高的,达到5.97个百分点,这说明我国在同一周期内的峰谷值差距较大,这种过高的峰谷落差值往往表明经济中可能出现过冷或过热现象。另外,巴西的峰谷落差也相对较高,这表明其增长也面临与中国同样的问题。相比之下,同样保持高速增长的印度的峰谷落差与其平均增长率的比例更为合理。(https://www.xing528.com)

根据以上分析,我们可以将金砖国家的经济周期的统计特征归纳为三点。

(1)经济高位增长特征明显。

除俄罗斯之外,中国、印度、巴西各国均已保持了近30年的高速增长。虽然从趋势上看,中国的增长速度有所收敛,但这种收敛主要源于波峰位势的下移,并不影响其保持高位的平均增长水平,而印度、巴西、俄罗斯的经济在高位增长的前提下还有进一步增速的趋势,这主要体现在这些国家波峰与波谷位势的上移上。

(2)经济波动的周期长度有延长的趋势。

1980—2008年,各国均经历了数次周期波动,且波峰、波谷明显,有显著的周期性波动特征。目前,各大国的平均周期长度在6年左右。

(3)总体波动幅度较小,且有进一步平缓的迹象。

在本书研究的全时期中,除巴西与俄罗斯的波动幅度偏高以外,中国和印度的波动幅度均较小,而进入21世纪之后各国的波动幅度进一步减小,特别是原来波动幅度较高的巴西与俄罗斯,波动幅度均出现明显的下降。就目前的情况而言,各国的波动幅度都处于低位状态。

3.3.3 金砖国家经济周期波动的内部特征分析

大国经济周期的内部特征分析主要是通过经济总量波动中主要构成指标的波动情况对经济总量波动的特征进行分析,是一种间接的特征分析。在全球经济一体化的条件下,本书主要考虑进出口、私人消费、政府消费与固定资产投资等主要经济指标对GDP波动的影响。图3.5给出了这些主要经济指标在各国GDP中所占比重的走势。

图3.5 各国主要经济指标在GDP中的比重

从图3.5中可以看出,随着全球经济一体化的推进,进出口在各国GDP中的比重均维持上升趋势,但是各国的对外贸易依存度有明显的区别。其中,俄罗斯与中国是五个大国中对外贸易依存度最高的国家,最近几年这两国的进出口总额均占到其GDP总量的60%以上。另外,伴随着印度GDP的高速增长,最近十年来印度的对外贸易依存度也上升很快。与前三个国家相比起来,巴西与美国的对外贸易依存度就要低得多,且近几年两国进出口总额占GDP的比重上升的幅度也明显小于前三个国家。就各国进出口总额占GDP的比重来看,中国、俄罗斯等对外贸易依存度过高的国家,其经济增长必然会更多地受到海外市场变动的影响。

与各国对外贸易依存度普遍上升不同的是,各国私人消费在GDP中所占比重的走势就出现了明显的分离迹象。对外依存度小的美国与巴西,其国内消费均占到了其GDP总量的60%以上,其中美国的私人消费占到了GDP的70%,且这一比例自1980年以来基本上一直维持上升趋势。另外,俄罗斯的私人消费比重也在经历过90年代的波动后,处于直线上升过程中。但是,中国与印度两个增长速度最快的国家,其国内的私人消费占GDP的比重均一直处于下降趋势中。不过与中国不同的是,截至2008年印度的私人消费仍占到了其GDP总量的57%,而中国的这一比例仅为35%。

从图3.5中可以看出,各国政府消费在GDP中所占比例的走势都存在一定的周期性波动特征。如果将政府消费更多地看成政府理性的宏观调控手段,那么各国的政府消费在GDP中的走势应该具有一定的反周期性,即GDP出现下滑迹象时,政府消费增长,而GDP出现快速增长迹象时,政府消费减少。通过将图3.4与图3.5进行比较,从峰谷对应的角度来看,基本上各国的政府消费存在一定的反周期性,其中最明显的是巴西。进入21世纪以后,各国政府消费在GDP中所占的比重均有下降趋势,这也反映出各国近几年总体向好的经济形势。就各国政府消费在GDP中所占的比例而言,近几年来,巴西与美国政府消费的比重均在20%左右,其后依次是俄罗斯、中国与印度,其比例在10%至20%之间。

从图3.5中可以看出,社会投资在GDP中比重的走势也存在明显的周期性波动的特征,但是与政府消费的反周期波动不同的是,投资波动均为顺周期波动。中国的投资在GDP中的比重最高,其次是印度,且近几年印度的社会投资在GDP中所占比重上升速度很快。与前两国不同的是,巴西与美国的社会投资比重却呈一定的下降趋势。虽然近几年由于巴西高速的经济增长,投资比重有所上升,但是从总体趋势上来看,比20世纪80至90年代还是有所下降。五国中,在趋势上有明显变化的是俄罗斯,1990—2008年俄罗斯的社会投资占GDP的比重呈明显的V字形走势,与其经济总量的走势十分相似,这个角度反映俄罗斯的经济总量受其投资波动的影响非常大。

不过各主要指标的波动对大国经济总量波动的影响程度究竟有多高,从以上分析中还不能得出结论。接下来,本书通过构建VAR模型,利用预期方差分解的方法对各主要指标的波动对GDP波动的贡献度进行测算。由于受时间长度的限制,我们仅对巴西、印度、中国、美国等四国进行测算。VAR模型的形式如式(3.1):

![]()

其中:y t是k维内生变量向量,主要包括GDP、私人消费(p‐consume)、政府消费(g‐consume)、社会投资(invest)以及对外贸易(trade),p是滞后阶数,T是样本个数。经比较,可确定该模型的最佳滞后阶数为2。VAR显示各国的VAR模型中所有根模的倒数均小于1,故可以判断各国的VAR模型均是稳定的。在模型稳定的前提下,我们对各国的GDP波动做预期方差分解计算。由于书中选取的是年度增长率数据,因此仅给出预测2—4期的方差分解结果(见表3.6)。

表3.6 各主要指标波动对GDP波动的贡献度

续表

根据预期方差分解的结果,我们发现各主要指标对这些大国经济的影响有相当的一致性。总体来说,投资波动与对外贸易波动对GDP波动的解释力最高,其次是私人消费与政府消费。其中,投资波动对GDP波动贡献最大的国家是印度,至预测的第四期,印度的投资波动对GDP波动已经拥有28.78%的解释力,这可能源于印度经济总量中投资比例的迅速上升。对外贸易波动对GDP波动影响最大的是中国,由于中国自改革开放以来实施外向型经济政策,近些年中国对海外市场的依赖非常高,不论是进口还是出口,都在GDP中占有很高的比例,从而导致国内经济对进出口波动反应敏感。另外,私人消费波动影响最大的也是中国,至预测的第四期其私人消费波动对GDP的贡献度已经占到12.22%,这说明虽然私人消费在GDP中所占的比重并不是五国中最高的,但是在中国私人消费比重直线下降的情况下,消费市场波动对经济总量的影响仍然是明显的。政府消费在GDP中占比最高的是巴西,其政府消费波动对GDP波动的解释力较高,由此可见呈现明显反周期波动的巴西政府消费对其国内经济有着重要影响。

从以上分析中可见,由于各国进出口、消费、投资等主要指标在经济总量中所占比重区别较大,因此其经济周期的内部特征明显不同。从总体趋势上来说,投资波动对大国经济周期的影响要大于消费波动产生的影响。其中,私人消费与投资波动有明显的顺周期迹象,而政府消费的反周期运动则能够对大国经济周期波动起到一定的缓冲作用。另外,各国经济周期受海外市场波动的影响在扩大。

3.3.4 结论

通过以上分析,我们发现近30年来,金砖国家的经济周期特征有其自身的特点,也有一定的共同特征。从经济周期的波动形态上来说,不论是周期长度,还是波峰、波谷出现的时间,各国均存在较大的差别。然而,从经济周期的统计特征来看,这些国家的经济周期特征存在较高的一致性,主要体现在:第一,各国经济均维持高位增长;第二,经济周期长度有延长的趋势;第三,经济周期波动幅度较小,且有进一步平稳增长的迹象。从各国经济周期的内部特征来看,由于各国进出口、消费、投资等主要指标在经济总量中所占比重区别较大,各国经济周期的内部特征明显不同。但是要注意的一个趋势是,随着全球经济一体化的推进,各国经济周期波动受海外市场波动的影响在扩大。

3.4 金砖国家收入分配的测度与评价

3.4.1 收入分配是经济增长质量的重要体现

近年来,金砖国家的经济飞速发展,人均收入得到了很大的提高,但与此同时,金砖国家城乡、区域、行业之间收入差距扩大,工资性收入占比过低,贫富差距进一步拉大。以中国为例,中国的贫富差距表现在城乡差距、行业差距、地区差距等多个方面。如城乡差距方面,2009年城乡收入差距达到了3.33∶1,考虑到各种福利差距,这个差距可以达到6∶1或更高。行业差距方面,2008年全国城镇单位在岗职工平均工资最高的三个行业中,证券业的平均工资为172 123元,是全国平均水平的5.9倍;其他金融业的平均工资为87 670元,是全国平均水平的3.0倍;航空运输业的平均工资为75 769元,是全国平均水平的2.6倍。地区差距方面,我国地区收入差距的基尼系数从1992年的0.15扩大到2007年的0.21;整体基尼系数已经从改革之初的0.3扩大到了0.48以上。

不仅如此,就业中的各种歧视现象也是导致贫富悬殊的重要原因。其中总量庞大的农民工是受歧视的主要群体,即使是在同一工种,正式工、合同工和临时工以及男性职工和女性职工之间,收入也存在较大差距。最让老百姓感到不满的是,形形色色的“灰色收入”成为拉大贫富差距的一个重要来源。据估计,2008年中国的“灰色收入”高达5.4万亿元,与2005年的测算相比,扩大了近1倍。巨额“灰色收入”的存在,说明国民收入分配已严重扭曲。而其来源主要是围绕权力对公共资金和公共资源的分配而产生的腐败,寻租,侵占公共资金和他人收入,聚敛财富等行为,以及垄断性收入的不适当分配。

收入分配问题不仅影响人民群众共享经济发展成果,更影响到经济增长的质量。金砖国家的基尼系数普遍超过了0.4的警戒线,影响了社会制度的公正和权威,甚至激化了阶层矛盾,造成了社会对立与冲突动荡。

3.4.2 收入分配的测度方法

图3.6 基尼系数

国际社会目前主要使用洛伦兹曲线与基尼系数衡量居民收入分配的不均等的程度(图3.6)。

基尼系数是根据洛伦茨曲线提出的判断分配平等程度的指标。设实际收入分配曲线和收入分配绝对平等曲线之间的面积为A,实际收入分配曲线右下方的面积为B。并以A除以(A+B)的商表示不平等程度。这个数值被称为基尼系数或称洛伦茨系数。如果A为0,基尼系数为0,表示收入分配完全平等;如果B为0则系数为1,收入分配绝对不平等。收入分配越是趋向平等,洛伦茨曲线的弧度越小,基尼系数也越小;反之,收入分配越是趋向不平等,洛伦茨曲线的弧度越大,那么基尼系数也越大。

基尼系数的优点是可以利用简单的分组数据简练地概括洛伦茨曲线所描述的收入分配状况,以一个数值反映总体收入差距状况,但在衡量和说明收入分配状况时同样存在一些不足。比如它不能精确地反映收入分配的不均等程度:基尼系数是用来反映收入分配差距的总体水平的,当收入分配差距的总体水平发生巨大变化时,对应的基尼系数却只有十分位或百分位的较小变化,这种“缩小镜”效应直接导致基尼系数的灵敏度难以令人满意。但不管怎么样,基尼系数由于给出了反映居民之间贫富差异程度的数量界线,故可以较客观、直观地反映和监测居民之间的贫富差距,防止居民之间出现贫富两极分化。因此,基尼系数得到了世界各国的广泛认同和普遍采用。

3.4.3 金砖国家收入分配情况[4]

(1)金砖国家基尼系数表示不平等程度存在差异。如表3.7所示,2009年在金砖五国中,南非和巴西的收入分配最不平等,基尼系数高达0.62和0.55,远远超过了将基尼系数0.4作为监控贫富差距的警戒线;中国自改革开放以来,在经济增长的同时贫富差距逐步拉大,综合各类居民收入来看,己近0.5的基尼系数越过警戒线已是不争的事实;自从原苏联解体以来,俄罗斯经济在石油等资源的推动下增长,收入不平等扩大,目前基尼系数为0.44;最小的是印度,为0.41。

表3.7 金砖国家基尼系数 (%)

资料来源:根据世界银行数据库及有关文献计算,2008和2009年为初步估算数据。

(2)金砖国家除巴西外,都有收入差距扩大的趋势。巴西社会发展在减少贫困差距方面做得比较成功,基尼系数从2003年的0.59减小到2009年的0.55,虽然幅度较小,但有了一定的进步和效果。但其他4个国家基尼系数都有不同程度的扩大。印度从2003年的0.32上升到2009年的0.41,南非从0.58上升到0.62,俄罗斯从0.40上升到0.44,中国从0.38上升到0.49,已经接近0.5的中间线。

(3)贫困人口比重差异比较大,近年来减少幅度显著。金砖国家在贫困线下的总人数在普遍减少,但减少的幅度并不一致,体现了各国在减少贫困方面的差距。目前有两个贫困线标准:①贫困线确定为1.25美元/天,这是依照2005年购买力平价对消费交换比率转换而成,是世界最穷15国的平均贫困线数值。②购买力平价2美元/天,这一贫困线数值是依据现有数据对所有发展中国家所定出的中等贫困线。贫困与否是依照贫困人口指数来衡量的,即个人收入低于贫困线的人数占总人口的百分比。2005年按照1.25美元/天的标准,印度的贫困人口指数为42%,中国为16%,巴西为8%,俄罗斯为2%。若以2美元/天的标准来看在金砖国家中俄罗斯的贫困率最低(见表3.8)。

表3.8 金砖国家国际贫困线 (%)

资料来源:同表3.7。

(4)金砖国家失业率压力加大。金砖国家总体上看失业压力加大,虽然属于新兴市场国家,但快速的经济增长依然没有很好地解决大量的人口就业问题。其中,巴西、印度、俄罗斯2009年的失业率分别达到8.1%,6.8%和8.4%的较高水平,中国的城镇登记失业率为4.2%,南非的就业压力最大,几乎全国有1/4的人口处于失业状态。因此,加快就业社会保障措施的任务非常急迫(见表3.9)。

表3.9 金砖国家失业率 (%)

资料来源:同表3.7。

可见,金砖国家收入分配严重不公平,收入分配改革势在必行。金砖国家应该将收入分配改革作为缩小贫富差距的一项核心和基础性工作来做。换句话说,在使工资总量占经济总量的比例不断上升的同时,应努力消除贫富悬殊的现象。此外,收入分配改革也对政府转变职能提出了更迫切的要求。政府应通过财政、税收、金融等措施,真正实现藏富于民。只有如此,贫富差距才能缩小,收入分配改革的目标才能顺利实现。

3.4.4 金砖国家推行减贫和收入分配的经验做法

(1)各国减贫政策的成果有所不同。

在减贫方面,金砖国家在改革期间都颇有进展,只是各自程度不同。从增长模式和收入分配变化来看,中印两国共同点较多,经济增长迅速,但不平等情况加剧。巴西增长相当有限,但不平等情况减少。南非也取得了卓有成效的进步。俄罗斯由于贫困人口较少,这里不予讨论。

中国长达25年的计划经济使其在始于20世纪70年代末期的改革中释放出巨大潜力,而巴西和印度在90年代早期至中期开始切实施行改革。中国在改革初期,贫困人口占世界人口数最多,高达84%的人口生活在1.25美元/天的贫困线标准之下。到2005年,中国贫困人口比例降至16%,大大低于发展中国家的26%的平均值。1981—2005年中国减贫相应比例高达6.6%,贫困人口数以每年5.5%的速度减少。若采用与中国相同的贫困线数值,巴西的贫困人口比例则大大低于中国:1981—2005年期间其比例从17%左右降至8%,减贫相应比例为3.2%,也相当可观。另外,南非建立了比较健全的社会救济制度,到2009年,南非的社会救济金覆盖人口超过1 300万。在创造就业、扶贫政策和社会救济制度等支持下,近年来南非贫困人口收入有了很大提高。1996—2008年,南非有近900万人脱离了贫困。

(2)在结构改革中调整收入分配政策。

①俄罗斯通过了政府的税制改革方案。俄罗斯改革的主要目标是简化并改善税收结构,降低整体税收负担水平,其改革的力度相当大,税种从200多种减为28种。其中尤为引人注目的是对个人所得税实施单一税制,即从2001年1月1日起,取消原有的12%、20%和30%的三档累进税率,对居民纳税人获得的绝大部分收入(如工资、薪金等)实行13%的单一税率,这是欧洲范围内最低的个人所得税税率水平。

②巴西政府实行反周期的、相机抉择的财税制度来调整收入格局。一是巴西政府扩大预算支出规模,推出大规模减免税收计划,2008年12月出台总额达100亿雷亚尔的减税计划。二是对关键行业和基础产业(如交通、建筑等)给予特别支持,以实现整体的经济稳定。三是通过完善社会保障制度拉动内需。巴西通过扶持贫困群体、提高最低工资标准和最低生活标准、改善福利保障等措施拉动内需。巴西政府从2009年2月1日起将最低月工资标准从415雷亚尔提高到465雷亚尔。

③印度结合反危机宏观政策,采取综合措施调整收入分配。一是2009年8 月27日,印度商工部发布《2009—2014年外贸政策》,这是本届政府外贸领域施政思路和措施的集中体现,也是指导未来5年印度外贸发展的政策总纲。二是积极吸引外资和扩大出口。为改善印度落后的基础设施,印度政府加大了鼓励外商投资基础设施的优惠政策和措施,如增加投资比例等,尤其在海港、能源、交通等方面力度更大。三是大力增加国民的购买力。四是有效增加基础设施的投资。印度中央和邦政府不但加大了对基础设施建设的投资力度,还放低了外国资本进入印度基础设施建设领域的门槛,采取了更加宽松优惠的政策措施,尤其是在能源、交通和港口建设方面。

④南非收入分配改革逐步启动。首先,为抵御金融危机冲击,南非政府决定实施二期扩大公共工程项目,以此作为从根本上改善经济和就业形势的重要举措。其次,提供培训计划。南非劳动力素质较低,是造成存在很多底层穷人的原因。日前,南非农村发展和土地改革部还启动了农村地区青年就业计划,决定在两年内为1万名农村地区青年进行培训,并安排他们到地方上的社会发展部门工作。

⑤中国将收入分配改革提高到重要地位。在明确提出提高居民收入在国民收入中的比重、提高劳动报酬在初次分配中的比重后,提出努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。

3.5 金砖国家全要素能源效率的测度与评价[5]

3.5.1 全要素能源效率测度方法介绍

本部分主要采用DEA方法分析评价金砖国家经济增长的全要素能源效率。

DEA方法的原型可以追溯到1957年法雷尔(Farrell)在对英国农业生产力进行分析时提出的包络思想。1978年,著名运筹学家A.查恩斯(A.Charnes)提出了基于相对效率的多投入多产出分析法——数据包络分析法(DEA)。我国学者自1986年开始介入DEA方法的研究,1988年由魏权龄系统地介绍DEA方法之后,关于DEA方法的理论研究得以应用推广。DEA方法是以相对效率概念为基础,用于评价具有相同类型的多投入、多产出的决策单元是否有效的一种非参数统计方法。其基本思想是将一个经济系统或一个生产过程看作一个实体(一个单元)在一定可能的范围内,通过投入一定数量的生产要素并产出一定数量的“产品”的活动,这样的实体(单元)被称为决策单元(decision making units,DMU),再由众多DMU构成被评价群体,通过对投入或产出比率的分析,以DMU的各个投入或产出指标的权重为变量进行评价运算,确定有效生产前沿面,并根据各DMU与有效生产前沿面的距离状况,确定各DMU是否DEA有效,同时还可用投影方法指出非DEA有效或弱DEA有效DMU的原因及应改进的方向和程度。

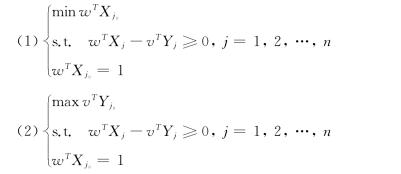

1.犇犈犃基本模型

若某个DMU在一项经济(生产)活动中的投入向量为X=(x 1,x 2,…,x i,…,x m),x i表示第i种投入;产出(输出)向量为Y=(y 1,y 2,…,y r,…,y s),y r表示第r种产出(输出);(X j,Y j)对应第j个决策单元的投入、产出向量,(X 0,Y 0)对应被评价决策单元的相应指标,于是可以用(X,Y)表示这个DMU的整个生产活动,n个DMU的投入集就可以构成一个n×m阶的投入矩阵,其产出集可以构成一个n×s阶的产出矩阵。

最初的DEA模型是CCR模型(由A.Charnes,W.W.Cooper和E.Rhodes于1978年提出),用于评价DMU的规模和技术的总体有效性。CCR包括分式规划和线性规划两种形式。从投入(产出)的角度测算决策单元(X 0,Y 0)相对效率的DEA模型可以表示为:

w T,v T表示对输入和输出的度量权。该分式规划可转变成线性规划(1)和(2):

对偶规划为:

引入松弛变量,对偶规划(3)和(4)可以表示为线性规划(D)和(P):

由于线性规划(D)和线性规划(P)互为对偶规划,两者都存在最优解,并且投入和产出的CCR模型评价结果一致,本书仅考察投入比率情况。如果线性规划(D)或(P)的最优值为1,则决策单元j 0为弱DEA有效;若(D)的最优值V D=1,并且它的每个最优解λ=(λ1,λ2,…,λn)T,s 0-,s 0+,θ,都有s 0-=0,s 0+=0,则决策单元j 0为DEA有效;反之亦然。在投入型中,对于θ<1的情况,可以通过X*=θX-s 0-,Y*=Y+s 0+将生产前沿面上的投入产出值计算出来。若![]() ,则规模收益递增;若

,则规模收益递增;若![]() =1,则规模收益不变;若

=1,则规模收益不变;若![]() >1,则规模收益递减。根据经济学中的界定,在规模收益不变时进行生产为规模有效。

>1,则规模收益递减。根据经济学中的界定,在规模收益不变时进行生产为规模有效。

班克(R.D.Banker)、A.查恩斯(A.Charnes)和库珀(W.W.Cooper)于1984年提出了BCC模型。该模型将规模假定在规模收益不变![]() =1)的情况下,仅考察纯技术效率θt。则规模效率为θs=θ/θt。投入型BCC模型为:

=1)的情况下,仅考察纯技术效率θt。则规模效率为θs=θ/θt。投入型BCC模型为:

2.犇犈犃模型的应用

DEA方法的应用步骤如图3.7所示。

图3.7 DEA方法的应用步骤

3.5.2 金砖国家全要素能源效率的测算

1.指标体系的选取

资本存量K:采用Goldsmith(1951)的“永续盘存法”来估算各国资本存量,即K i,t=K i,t-1(1-δi,t)+I i,t。其中:i表示第i个国家;t表示第t年;K表示资本存量;δ表示资本折旧率,本书沿用Hall和Jones(1999)及Young(2003)的假定,即δ=6%;I表示投资,且各国均以资本形成总额作为当年的投资。

劳动投入L:使用各国登记的就业人员总量作为劳动投入,单位为万人。

能源E:采用各国一次能源消费总量作为能源投入,单位为百万吨油当量。

技术T:对于技术投入的衡量,国外文献通常采用的一些指标包括从事研究的科研人员和工程师数量、专利技术申请量等,但没有统一的指标来衡量。考虑技术折旧率,并参考Gardner和Joutz(1996)的方法,本书选取各国专利技术申请量的存量作为衡量技术投入指标,计算公式为:T i,t=T i,t-1(1-d i,t)+T i,0。其中:T表示技术投入存量,T i,0表示基期的技术投入存量;d表示技术折旧率,假定为20%。

产出Y:按各国2000年不变价GDP作为产出指标,单位为亿美元。

2.计算结果

以一次能源消费量、资本存量、就业总人数为投入指标,同时引入技术投入因素,以各国GDP为产出指标,运用基于投入导向的超效率DEA模型测算“金砖国家”2003—2010年的全要素能源效率,并比较分析五国能源效率之间的差异,应用软件为DEA‐Solver LV3.0。

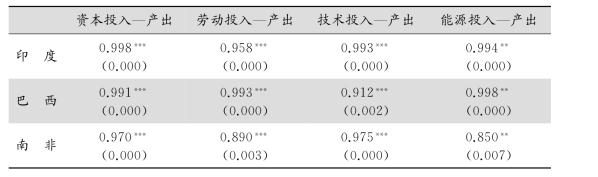

然而,DEA模型是一种对具有多输入输出变量决策单元效率进行评价的有效方法,在建立效率测度模型时必须满足“等张性”这一条件,即决策单元的各输出变量数值应该随各输入变量数值的增加而增加,参见查恩斯等(Charnes,et al.,1978)。为验证“等张性”,文章采用汪克亮、杨宝臣和杨力(2010)的方法,运用Pearson相关系数研究输入变量和输出变量之间的相关性,如表3.10所示。

表3.10 Pearson相关性

续表

注:***表示在1%的显著性水平上显著(双尾),**表示在5%的显著性水平上显著(双尾),括号里的数据为P值;此处只显示各国各自的投入变量与产出之间的相关性系数。

表3.10显示,除俄罗斯、印度、巴西和南非的能源投入与产出是在5%的显著性水平上显著外,所有样本的投入变量与产出变量在1%的显著性水平上均显著,另外,投入变量与产出变量之间均呈现正相关关系,满足“等张性”这一条件,说明建立DEA效率测度模型具有可依性。

表3.11 DEA模型中参数θ的估计

注:θCN,θRU,θIN,θBR和θSA分别表示中国、俄罗斯、印度、巴西和南非全要素能源效率值,![]() 表示“金砖国家”各年全要素能源效率值的平均值

表示“金砖国家”各年全要素能源效率值的平均值![]() 表示各国在样本范围内全要素能源效率值的平均值。

表示各国在样本范围内全要素能源效率值的平均值。

表3.11显示了DEA模型中参数θ的估计结果,即全要素能源效率值及排名。就整体而言,“金砖国家”各年全要素能源效率值的平均值均低于1,平均值最低出现在2008年,为0.846;就个体而言,巴西在样本范围内全要素能源效率值的平均值最高,为1.854,其次是南非,为1.109,印度和中国为0.637和0.439,分别位列第三位和第四位,俄罗斯最低,为0.322。另外,中国和俄罗斯在2003—2010年的全要素能源效率均非有效;印度在2003年的全要素能源效率是有效的,其余各年均非有效;巴西和南非的全要素能源效率均有效。

从表3.11中还可以看出“金砖国家”全要素能源效率值的变动趋势。其中,中国的全要素能源效率基本上处于持续下降的趋势,说明中国还处于“粗放型”的经济发展模式下,这将会阻碍“低碳经济”背景下中国经济竞争优势的增强;印度大体上也呈现下降趋势,尤其是从2003年的效率有效变为效率无效;俄罗斯呈现先增后减的单峰“倒U”形,但趋势不明显;南非和巴西表现出先降后升的“U”形,但南非变化趋势不明显。

表3.11显示,2010年中国、俄罗斯和印度的全要素能源效率是非有效的,而巴西和南非的全要素能源效率是有效的。表3.12是对“金砖国家”全要素能源效率的投影分析结果,给出了全要素能源效率非有效的原因。就中国而言,如果资本投入减少34.51%,劳动投入减少58.70%,技术投入减少75.06%,能源投入减少63.24%,且产出仍然不变的情况下,中国的全要素能源效率将达到有效。由此可见,中国全要素能源效率非有效的主要原因是过多的投入并没有带来更高的产出,在此种情况下,就造成投入要素的浪费。上述分析说明,中国在投入要素上有很大的节约空间。俄罗斯和印度类似于中国,但要比中国表现得好一些。另外,巴西和南非的全要素能源效率之所以有效,主要是因为在节约部分投入要素的同时,达到了合意性产出。

表3.12 “金砖国家”全要素能源效率结构 (%)

注:此表只显示金砖国家2010年部分估计结果。

3.5.3 结论

本部分以一次能源消费量、资本存量、就业总人数、技术为投入指标,以各国GDP为产出指标,在规模报酬不变的情况下,运用基于投入导向的超效率DEA模型测算金砖国家的全要素能源效率,比较分析五国全要素能源效率之间的差异,并运用投影分析结果分析能源效率有效与非有效的原因。研究发现:

“金砖国家”全要素能源效率整体水平不高,但各国之间存在较为显著的差异,其中,巴西的全要素能源效率最高,南非次之,印度和中国分别位列第三位和第四位,而俄罗斯的全要素能源效率最低。

可见,“金砖国家”全要素能源效率都有待进一步提高,节能的潜力很大。此外,各国应该根据自身的情况分别从技术进步及能源因素等方面入手,提高其全要素能源效率,从而提升各国在“低碳经济”背景下的经济竞争优势。

【注释】

[1]刘易斯也在《经济增长理论》一书中将经济发展定义为“提高普通人的生活水平”,并用人均收入的增长来衡量。巴罗认为经济发展从根本上反映了人均GDP的增长,则经济发展的基本测度指标为人均GDP的对数、教育年限以及城市化率。在巴罗(Barro)看来,经济发展是与经济增长数量紧密相关的经济方面的因素,而经济增长质量则是与经济增长数量紧密相关的社会、政治及宗教等方面的因素。

[2]速度法是采用未经处理的GDP增长率数据来描述经济周期波动。

[3]这个12年还包括已经进入2000—2008年阶段的2000—2002年。

[4]本部分参阅了马岩:《金砖国家经济和社会发展比较研究》,《中国国情国力》2011年第4期,第43—47页。

[5]详见胡根华、秦嗣毅:《金砖国家全要素能源效率的比较研究》《资源科学》2012年第3期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。