谈提升区县电视台时政新闻节目质量的着力点——以《大兴新闻》、《顺义新闻》、《房山新闻》三档时政新闻节目为例

徐晓斌

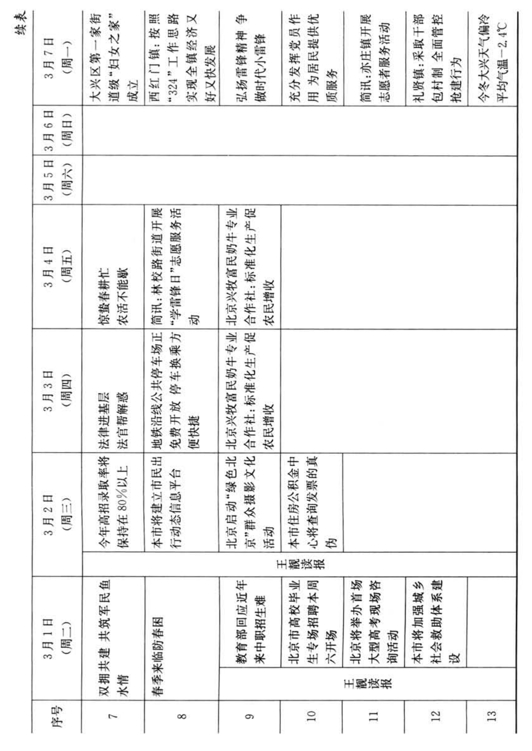

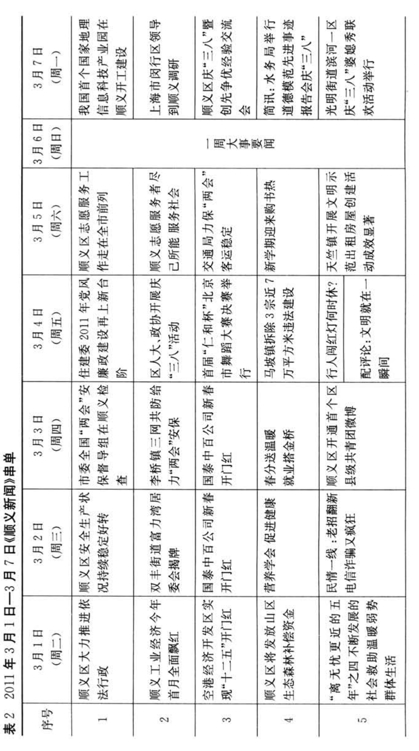

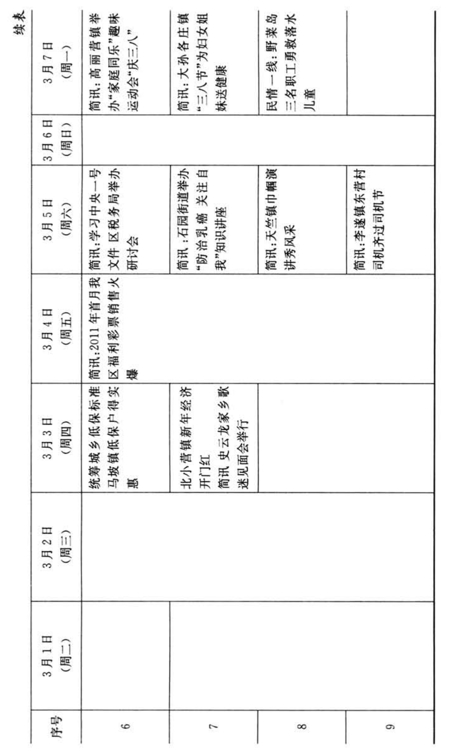

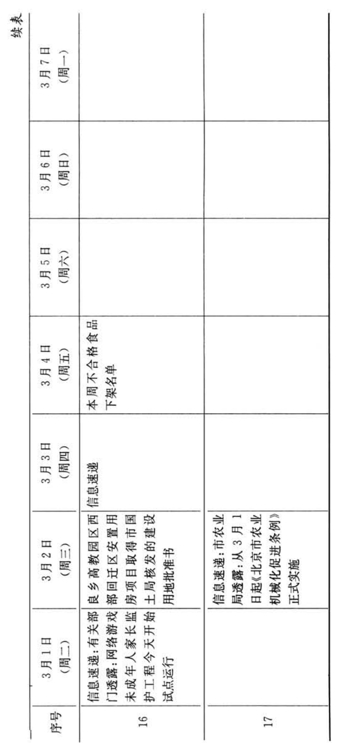

作为地方电视台最为重要的栏目和地方党委政府政令传达、群众了解当地新闻的重要渠道和窗口,区县电视台(广电中心)开办的时政新闻节目发挥着舆论阵地的作用,在当地广受干部群众的关注。在全国的2000多家广播电视台[1]中,以《××新闻》命名的当地时事新闻栏目有不下2000档[2]。以北京市为例,全市共有14个区县广电中心(新闻中心)办有自己的时政新闻节目。时政类新闻节目始终摆脱不了刻板、严肃的报道套路,无法引起观众的兴趣,究竟应该怎样让时政类新闻更加贴近观众、赢得观众的喜爱?本文采集了2011年3月1日—3月7日共计一周的《大兴新闻》、《顺义新闻》和《房山新闻》作为样本(见表1、表2、表3),针对其中的薄弱环节,提出了提升节目质量的着力点。

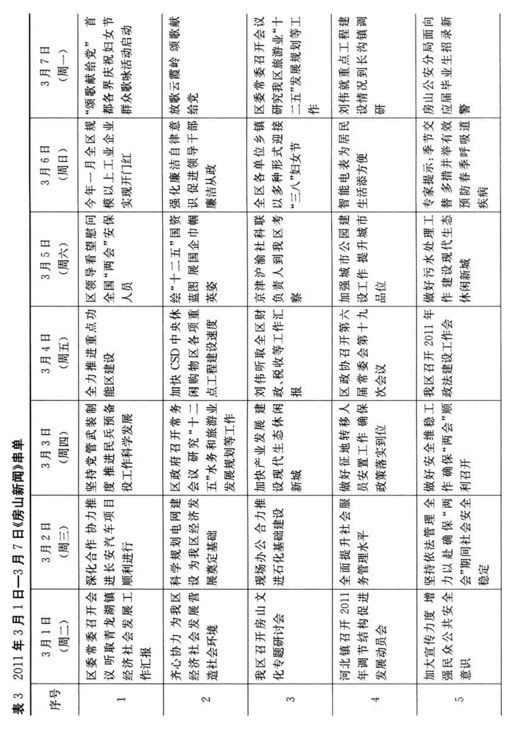

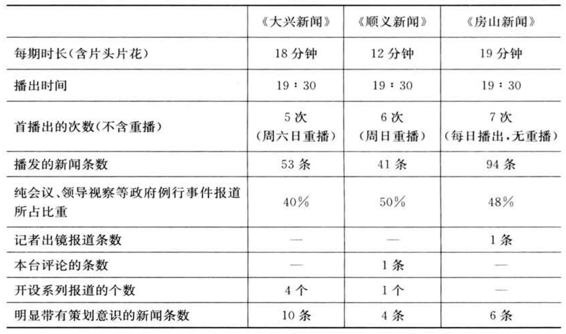

表4 2011年3月1日—3月7日《大兴新闻》《顺义新闻》和《房山新闻》比较

根据采集的样本,三档节目的新闻播出量还是很大的,在一周之内共播发新闻188条。区县级电视台报道范围限于当地行政区域之内,采编人员少(一般一档时政新闻节目10个人左右)、人员素质参差不齐,硬件设备和制作经费有限,因而三档新闻还是存在着一定问题,节目质量还有很大的上升空间。

对样本进行分析,可总结出三档节目呈现出的“三多”和“三少”特点(见表4)。第一,领导活动、会议消息、调研考察、例行检查类报道多,而针对社会生活中的热点问题、焦点问题、难点问题所做的信息量大、综合分析、富于思辨力和引领价值的报道少。第二,在播报时僵硬的新闻语言多,诸如“强调”、“指出”、“要求”、“再铸辉煌”、“是一道靓丽的风景线”等词语、句子使用得过多过频,显得又大又空,而准确、传神、鲜活有力,富于现场感和描述力的语言少。第三,新闻泛泛而谈、切入角度生硬、报道形式单一,雷同的新闻过多,而萃取有效信息、创新报道角度,采用记者出镜报道、背景链接、新闻特写、本台评论等多形式的新闻少。

基于上面的分析,笔者认为可以从以下几个方面加以改进。

一、压缩会议新闻的篇幅和数量

将一些不重要的会议新闻删除,或压缩成短讯,或以字幕形式播发;将几条会议新闻提炼出最主要的内容组合成一组,以“要闻快报”的形式集束播发,加快整档新闻的节奏。

还可以将会议核心内容外延,提炼出这个会议中老百姓最关注的信息,跳出会议谈内容。例如,3月5日《顺义新闻》的第5条《天竺镇开展文明示范出租房屋创建活动成效显著》(见表2),短小精悍,做到了“巧”,更对普通的会议新闻进行了延伸。天竺镇作为国门第一镇,吸引了大量流动人口的聚集,对流动人口的管理成为一个问题。该镇通过开展文明示范出租活动,取得了明显成效。新闻由天竺镇杨二营村的村民门振喜切入,讲述他如何文明出租房屋的故事,最后才是表彰颁奖活动。这条新闻有点有面、有血有肉,把一个普通的颁奖活动延伸为一个事件来讲述,符合“新闻事件化、事件人物化、人物故事化”的原则[3]。这样的新闻是好看的,是有传播力的。

二、加强新闻策划,主动、及时推出组合报道、系列报道、深度报道

新闻策划在业界已经得到广泛使用。“凡是那些给受众留下深刻印象的、在社会上引起一定影响的新闻报道,都是经过精心策划的。”[4]采编人员要有充分开掘时政新闻资源“为我所用”的意识,针对会议的新闻报道不仅要站在会议或活动主办方的立场去考虑问题,更应该以群众是否关心,他们最关心的是什么,我们是否马上就能策划出一组具有新闻价值、观众爱看的报道来考虑问题。

新闻策划呈现在节目中,就是编辑思想,也就是一档节目的灵魂。例如,3月3日《大兴新闻》的第3条《黄村火车站:开足马力保“两会”进京车辆安全》、第4条《加强防控为“两会”警民携手保平安》(见表1)就是组合报道,体现出了鲜明的策划意识。但报道还是略欠力度,若再配上像《大兴区的两会代表如是说》、《新城居民热切关注两会民生议题》等系列报道,节目就更精彩了。(https://www.xing528.com)

有人用“别拿观众当傻子”,来讽刺某些电视剧情节拖沓和虚假。在新闻节目中又何尝不是呢?经过周密策划的新闻报道,自然会吸引观众。策划意识和编辑思想是时政新闻节目的灵魂和脊柱,缺少策划意识对区县时政新闻节目来说是致命的“硬伤”。

三、“故事化”叙述新闻,推敲“说事”逻辑

在稿件写作上,萃取和提炼有效信息;在语言上,摒弃干瘪重复的新闻“八股”,多使用准确、鲜活、简短、有力的语言;在写法上,采用“故事化”叙述,有点有面、饱满充实、有血有肉、讲究逻辑。

从采集的样本看,三档新闻播发的188条新闻中,真正有效的信息较少,即使有一定价值的信息,也被淹没在大而空的所谓理论中了。新闻的5个“W”哪个是最主要的,应该加以强调、深化和挖掘,切忌泛泛而谈。所以,在稿件的写作上要提炼新闻点,萃取有效信息,避免鹦鹉学舌式地喊口号。

文不厌改,诗贵推敲。使用准确、鲜活、简短、有力的语言考验着记者的文字基本功,考验着记者平素的积累。采访时记者要用心观察,写稿时要开动脑筋。

同时,稿件的写作要讲究逻辑。电视画面是以空间形式线性地展现在观众面前,文字稿件要把画面组合在一起,成为一个叙事有力的表意整体。从采集的样本看,许多新闻存在文字稿逻辑性差、画面镜头堆砌的问题,在语言和画面上都缺少一种张力。

新闻是“说事”的,不是“说理”的。从样本看,罕有饱满鲜活的新闻故事。这正是因为缺少了故事支撑和对具体事件的描述,说理便流于空泛。要把道理蕴涵在对故事的叙述中,把故事讲得清楚,讲得精彩,叙事者、时间、视角和结构要恰当布局,周密行文,才能吸引观众的注意力,引起他们的思考与共鸣。

四、丰富、创新新闻报道的形式,加大节目的信息量

现在新闻节目中已经普遍采用了记者出镜报道、背景链接、新闻评论、新闻特写、电话连线、本台短评、标题新闻、信息速递、读报、屏幕下方飞字幕等多种形式。但是从样本来看,新闻报道的形式较为单一。只有《房山新闻》中有《标题新闻》和《信息速递》板块,在屏幕下方飞字幕,《大兴新闻》中有《王靓读报》板块,加大了整档新闻的信息量。3月7日《房山新闻》头条《“颂歌献给党”首都各界庆祝妇女节 群众歌咏活动启动》采用了记者出镜报道(见表3),3月4日《顺义新闻》第5条《行人闯红灯何时休?》配发了短评《文明就在一瞬间》(见表2)。

记者出镜能增加现场感,因为记者是代表观众来到新闻现场,告诉观众所见、所闻和所感,就能使整条新闻有生气。在与报纸新闻尤其是网络新闻的竞争中,记者出镜成为电视新闻最有竞争力的手段之一。在记者资源匮乏的区县级电视台,对出镜记者的能力培养也成为人才培养的重点。

新闻评论代表着电视台的立场和观点,是媒体公信力和话语权的呈现。同样,对于区县时政新闻来说,加强新闻评论是一个突破口,争取每周节目中有几条评论是不难实现的。

五、作出地方特色,服务当地观众

区县电视台具有与观众心理贴近的优势,应在贴近性上下工夫。区县时政类新闻要了解当地人们的口味是什么,要利用地方固有的资源、人员优势,种好自家的“一亩三分地”,培育开发出自己的“土特产”。从采集的样本看,大兴、顺义、房山三档新闻节目在整体面貌上大同小异,感觉还是不够“特别”。区县时政类新闻只有把自己独特的地方做足了,质量才能提高,才能留得住观众。

除了特色,观众意识在节目中仍需强化。“大兴广播电视中心把‘我们跟您最近’作为基本定位,真正体现受众的主体性,倾力打造离百姓最近的广播电视媒体。”[5]在采集的样本中《大兴新闻》的《不让老实人吃亏》拆迁系列报道就很成功。从3月1日到7日,每天有一条拆除违法建设、遏制抢栽抢种的新闻,这就与区政府的工作主题和大兴区群众关心的拆迁问题结合起来,彰显了地方主流媒体的责任,并直接融入到地方事务发展中,影响和改变了人们的生产生活。这种直接的影响尤其值得推广。

此外,如栏目包装、播音员风格、记者评分标准、通讯员稿件编发等众多其他问题也都需要考虑。提升质量是个系统工程,节目的总体质量不是由最好的部分决定的,而是由最差的那一部分决定的。区县电视台时政类新闻虽然报道资源、人员、经费有限,但是也有着与观众的地理、心理接近等优势。区县电视台只要筹划得当,肯下苦功,在自己的“一亩三分地”上深耕细作,是能迎来“好收成”的。盼望区县台电视台时政新闻节目质量能上一个新的台阶。

【注释】

[1]根据国家广电总局发布的《中国广播电视年鉴》,截至2010年底,全国共有广播电台227个,电视台247个,广播电视台2120个,教育电视台44个。数据来源:国家广电总局网站,http://gdtj.chinasarft.gov.cn/

[2]这个数字是依据目前的行政区划推算出来的。我国目前有县级市374个、1636个县(自治县、旗、自治旗)、852个市辖区,全国大多数区县相应地办有自己的电视时政新闻节目(或网络新闻视频新闻节目),一般以《××新闻》命名,总数在2000档左右,数量还是很庞大的。数据来源:中国政府网,http://www.gov.cn/test/2005-08/11/content_27116

[3]胡智锋:《电视传播艺术学》,北京大学出版社2004年版,第179页。

[4]刘爱勤:《浅议新闻策划》,《北京广播电视论文选(1988—2001年)》,北京市广播电视学会2002年版,第564页。

[5]李岭涛:《京南模式:开启大兴广电发展的新空间》,《北京广播影视研究》,北京广播电视学会,2010年第1期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。