20世纪初至1920年代末,是宾夕法尼亚大学建筑系的黄金时期。它的规模迅速扩大,声誉剧升,一跃成为了全美众多建筑院系中的佼佼者。对于宾夕法尼亚大学的成功,费城的建筑师及建协锲而不舍,是其有力的后盾;系主任W.P.赖尔德睿智果敢,是其当然的核心;教授们的精英组合是其坚强的砥柱;而才华横溢的P.克瑞则是其当之无愧的栋梁。

在美国的高等建筑教育进程中,宾夕法尼亚大学作为全国这一时期的领头羊,其学术背景、办学思想及教学方式等方面均极有典型意义。就此作较详细的剖析,对我们了解美国式的鲍扎体系无疑是有益的。

7.1 整体情况

学术基础

“职业需求”是美国在内战前后各行业的大趋势,满足这一需求自然成了大学教育的中心任务。拿宾夕法尼亚大学来说,其前身就是所职业学校,“实业教育(Practical education)”是其创始人、慈善家B.富兰克林(Benjamin Franklin)提出的口号,建筑学课程的建立因此而不可能不带有明显的“职业”印迹:这所原以法学和医学为主的学校在1850年便有意成立旨在建筑艺术等美国工业化技艺的系,1952年董事们批准的却是个“矿山、艺术与制造加工系”,只在其课程中包含了“素描”和“平面绘图”(Sketch and Plan Drawing),1857年大萧条时该系停办;1867年初,教务长C.斯蒂尔(Charles Still)博士又宣布成立“艺术系”(Dep.of Arts),但在1868年成立时,系名又改为“科学系”(Dep.of Science),这才第一次列入了建筑教程。

G.E.托马斯(George E.Thomas)甚至说过:“建筑学要想在这个以枯燥的职业定向著称的校园里立足并出类拔萃是不可思议的。”[1]由此看来,宾夕法尼亚大学的首位建筑学教授W.T.理查兹在土木系的大量工程课之外开设出绘画、建筑史及柱式构图等课程已是颇不易的了;T.P.钦德勒(Theophilus Parsons Chandler,Jr.即小钦德勒)1890年出任系主任时所实行的体系也不得不考虑这整个大学及社会的背景,采用职业化、艺术化双重特征的策略;而小钦德勒的继任者、折衷时期宾夕法尼亚大学的建筑系掌门人W.P.赖尔德(Warren Powers Laird)在上任之初的5年里,也是“萧规曹随”,课程设置、师资安排的变化也有限。这体现了对“职业需求”大环境及建筑系基础的尊重,同时也是为日后发展所必需的“卧薪尝胆”之铺陈。

W.P.赖尔德的办学思想

宾夕法尼亚大学的“赖尔德时期(The Laird Years)”是指自赖氏到任的1891年至其退休的1932年间的四十余年,其大部分是在美国建筑教育上的“折衷主义时期”。宾夕法尼亚大学建筑系史上最为辉煌的一段正是在W.P.赖尔德任上完成的。

1880年代末,AIA费城分会成员们对“建筑学的无序状态”表示了深切的不安,希望代之以“由鉴赏力所规范的风格秩序”。用分会主席小钦德勒的话说就是要选择一种模式,“它如果不是巴黎林荫大道的,也至少该是纽约第五大道的”[2]。他们把完成这一使命的希望一大部分放在了学校,因为在他们眼中,“办学是改善专业,并为公众设定新的鉴赏标准的合适方式”[3]。经过短期过渡,小钦德勒为宾夕法尼亚大学建筑系选择了W.P.赖尔德作为主持系务并把握建筑系未来方向的教授。显然,能被选中担当此任,意味着赖氏与费城年轻建筑师们的观点有共通之处。

W.P.赖尔德毕业于早期重视实际建造技术的康尔乃大学建筑系,毕业后曾赴欧考察,去过“巴黎美术学院”。应该讲,他兼备了职业与学术双重素养,在上任5年后便提出了10条教学举措:

1.建立专家治教策略;

2.提高入学要求;

3.变普通理学士学位(B.S.)为建筑理学士(B.S.in Architecture);

4.四次颁发数额1 000美元的旅行奖学金;

5.职业的与学术的研习再度取得平衡;

6.设计成为首要课程;

7.夏季要求学生去事务所实习或画速写;

8.入学人数增加六倍;

9.图书室从一个30英寸(约0.762米)的书架增加到1 000册藏书;

10.建筑系在建筑师的评价中立稳脚跟。

1909年,在题为“建筑教育论”(Notes on Architectural Training)的文中,W. P.赖尔德进一步阐述了他的建筑教育观。首先,他认为学校建筑教育的兴起,是因为工业化时代的建筑物兴建已成为“一种属于专门范围的复杂过程”;建筑师的角色也由“受人赞赏的艺术家”成为一种与律师、医师一般的“职业(profession)”;而建筑师事务所又因过于忙碌而不能为初学者提供学习机会;并且因建筑师工作内容“太多元化和太专门”了,个人也无法全部教授。建筑师的培养需要系统的教学,这只有学校才能提供。在美国,只有学校建筑教育才是促成“专业设立”的基本要素。

其次,W.P.赖尔德认为,在建筑产业过程与建筑师角色都发生了变化的工业化时代,建筑师作为“专业人”比过去作为“艺术家”时多了些“工程师”与“业务经营者(business administrator)”成分。但即便如此,“艺术家”的角色扮演还是应放在首位:“……现代科学带来的各种特性建筑师都该知道,但对于他的最高职责来说,这些是次要的。他的建筑当然必须在建造上周全,而且适用于实际目的,但也一定必须是美的。因为建筑师终究是富有创造的艺术家……如果他的作品并未超越营造和适用,他的失败将是绝对的。……它甚至不是一件建筑作品,而且其作者是在将自己贬损降格为工程师或营造者。”

最后,在对这个“专业”建筑师的认知下,W.P.赖尔德认为,完整的建筑师教育应由学校与事务所共同完成。学校是教授理论之处,而事务所则为运用理论之所:“建筑就如同其他伟大的人类活动一般,在于实践伟大而基础的真理。因为学校的功能在于对这些真理的谆谆教诲,且清楚地证明这些真理,以使这些真理能为未来的建筑师提供事业的基础,给他综合性的知识与深入理性的洞见,一种信念,一种被唤醒的对美的感知,与被激发出的想象力”[4]。

可以看出,至迟在20世纪10年代,W.P.赖尔德的观念中已将建筑定位在了“艺术”上。进而,在W.P.赖尔德的观念中,学校教育的目的绝非仅仅培养适宜于事务所中使唤的“绘图匠”,其最高职责在于训练将建筑视为己任的“建筑师”。这建筑师必须是个“有修养的人(a man of education)”——“胸中拥有的文化越多,其建筑作品将会越高贵”;他还应是个通晓其艺术本质的艺术家。因此,其办学重点自然地逐步放在设计的教授上,放在学生认识与想象力、创造力的发展上,放在对美的欣赏上,放在对建筑杰作的熟悉上……[5]

师 资

在所有W.P.赖尔德的办学策略中,教师的选择是他首先关注的事。正如他所说的:“政策提供的只是一个基础局面,人才是给予它生气活力的因素”[6]。虽然,W.P.赖尔德初期就有这样的想法:“教师必须由已有卓著声誉的专家担任”,但在宾夕法尼亚大学早期的条件下,一时还难以吸引已有丰富经验者。W.P.赖尔德便本着这样的原则挑选有热情与潜力的教师:“……整体的受教育程度以及必要的专业实践知识,还有一些生活经验和良好的判别能力;作为天赋的创造才能的开端,还有一种对学科的热爱与向别人谈论它的欲望。”[7]在教学中将他们培养成他谓之的“明星表演者(Star Performer)”,作为各科目的主讲教师,再辅以年资更浅的教师以形成部门教师群。这种金字塔式的师资结构,既能使该部门协调一致,又保证了主讲教师退下时能有长期配合默契的后继者维持教学传统的一贯性。

W.P.赖尔德将专业课分为设计、绘画、营造、历史与制图五个部分。各部分的主讲教师均是学识非凡的大师,他们的组合是宾夕法尼亚大学教学取得成功不可缺少的“团队精神”的核心。绘画课继创系之初的水彩画家C.达那(Charles Dana)之后,毕业于麻省艺术师范学校(Massachusetts Normal Art School)(另说是波士顿艺术师范学校)的G.W.道森(George Walter Dawson)于1904年成为主讲教师。他水彩画造诣精深,23岁时(1893年)便被W.P.赖尔德请来系里任教,不久便在教学上获得很高赞誉。

营造课原先由W.P.赖尔德亲自讲授。1898年,T.诺兰(Thomas Nolan,1857—1926)来系。T.诺兰毕业于W.R.威尔主持下的哥伦比亚大学建筑系,主修建筑工程(Architectural Engineering),后曾于“巴黎美术学院”短期学习,并有过几年的建筑实践。1899年,T.诺兰曾赴刚成立的密苏里大学建筑系任系主任,一年后因计划取消而回宾夕法尼亚大学任营造课教授。T.诺兰接替W.P.赖尔德主讲营造课概始于1900年以后。他著有《结构手册》(Handbook on Structure),并刊发过许多建筑营造佳作。1904年宾夕法尼亚大学建筑系的建筑工程学选科(详见本节后文)就是由T.诺兰开创、主持的。

历史类课程分为建筑史和艺术史两部分。小钦德勒时受聘讲授建筑史的W.科普(Walter Cope)和J.斯图尔森(John Stewardson)于1895年由哥伦比亚人L. F.皮尔彻(L.F.Pilcher)接替,讲授建筑史课至1896年前康奈尔大学教师C.F.奥斯本(Charles Francis Osborne)来系接替L.F.皮尔彻任建筑史主讲教师兼系图书馆馆长。W.P.赖尔德曾盛赞C.F.奥斯本“给这门课以活力与醉人的吸引力”[8]。在图书馆的管理和经营上,C.F.奥斯本也很尽职。他引进了科学的目录卡片系统,使得万余张图片与上千册书刊井井有条,查找便利。1913年C.F.奥斯本退休(并于该年10月逝世)后,建筑史由A.古玛尔(Alfred Gumaer)接任。A.古玛尔原为哥伦比亚大学的教师,曾协助哥伦比亚大学另一教师负责校园内画室的设计教学。1903年来宾夕法尼亚大学后,A.古玛尔先是教设计,1913年起接任建筑史直至1940年代。艺术史部分由1892年入系的H.E.埃弗雷特(Herbert Edward Everett)负责,讲授绘画史、雕塑史与装饰史诸课,其中以装饰史最为出名,被称为“宾夕法尼亚大学建筑系中最有趣的课程之一”[9]。

制图课(包括徒手画)自1901年起由H.C.古德温(Henry C.McGoodwin)负责。此人毕业于M.I.T.,著有《阴与影》专著,是个单臂的图学大师。1904年,H. C.古德温离职去了华盛顿大学(1902年成立),1906年又转去卡内基工学院(1905年成立)。1904年起宾夕法尼亚大学制图课由M.I.T毕业的P.R.惠特尼(Pilip R.Whitney)接替,任主讲教授直到1940年以后。

设计课是所有课程的核心,但宾夕法尼亚大学设计主讲教授稳定下来却是各部课程中最后的。小钦德勒在任时聘下的鲍扎毕业生W.贝利(William Baily)于1893年易位于另一位鲍扎毕业生E.V.西勒(Edgar V.Seeler)。1898年,同是毕业于鲍扎的F.E.珀金斯(Frank Edson Perkins)接任设计教师,4后的1902年他也离开了宾夕法尼亚大学。这三位任职时间都很短,分别只有3、5、4年。为此,W. P.赖尔德曾试过聘请有名望的建筑师担任“客座讲评(Visiting Critic)”的方式,但结果不尽理想[10]。终于,W.P.赖尔德将目光直接投向了巴黎。通过宾夕法尼亚大学建筑系校友会会长、当时“巴黎美术学院”的学生P.戴维斯(Paul Davis)寻觅到与他在J.L.帕斯卡(J.L.Pascal)事务所的同伴P.克瑞(Paul Philippe Cret)。1903 年P.克瑞来到宾夕法尼亚大学后,设计课的教师问题便得以解决,并一直维持稳定了25年之久。宾夕法尼亚大学的辉煌自1903年才真正开了头。

值得一提的是,宾夕法尼亚大学的教师中自己系的毕业生人数有限,尤其是各课的主讲教授大多来自法国“巴黎美术学院”或康奈尔、哥伦比亚等国内其他大学。“哥伦比亚大学及其他谱系嫁接到宾夕法尼亚大学的建筑知识之树上,自然会有显而易见的另样果实。”[11]

馆址、建制与规模

宾夕法尼亚大学建筑系自建系起在体制上隶属“城市科学学院”(Town Scientific School)[12]的土木工程部(division of engineering)。其系址随着宾夕法尼亚大学校园的调整曾几经迁移:1800年时,学校因原位于市中心第四大街和拱廊街处夸克尔城(Quaker City)地段的老校舍已不敷使用,而又置下第九大街和市场街之间的基地扩充校舍,在经过对基地上原有建筑扩建之后,1829年又新建了砖砌的联邦式(federal)学院楼。T.W.理查兹早期的若干年内,建筑课程就在此楼的二层教学。1870年初,学校为进一步发展校园,于1872年卖掉了第九街的校址,迁至费城西区的新校园内。建筑系所在的“学院大厦(College Hall)”是座规模颇大的三层楼,其建筑设计由当时的建筑教授T.W.理查兹通过竞标获胜后完成。建筑设计教室位于该大厦三层的大报厅内,此时的学生已达30人,宾夕法尼亚大学自此开始了多个年级同堂学习的惯例。不久因面积不够,设计教室又迁入200英尺(约61米)长的200#教室内,这是Hayden楼内一处原来的礼拜堂,宾夕法尼亚大学在此“建立了建筑系半个世纪的形象”[13]。至1901年时,建筑系除了图房(drafting room)外,至少还有图书馆、素描室(Freehand room)等,甚至还有为一年级特备的打样室(First year special draughting room)[14]。[见图7-1~图7-5]

1904年,在营造课教授T.诺兰的主持下,宾夕法尼亚大学开设了四年制的建筑工程选修科(Option in Architectural Engineering)。该选修科的学生前三年随一般的建筑学课程学习,最后一年有独立的课程。

1906年,传统的班级系统(Class Lines)被取消。由学生自选学习进程,设计课也自此改为记分法。学生完成了所要求的课程学分后即可授予学位。此时建筑系共有114名在校学生。

至于“专修科(Special Course)”在宾夕法尼亚大学似一直未曾中断过。这些学生来自全国半数以上的州,其中不乏优秀者,甚至还有后来获巴黎奖再赴“巴黎美术学院”学习毕业的。特别课程的计划仍是二年,一般第一年的内容是正规生前三年作业的拼盘。

1915年,在庆祝建系第一个1/4世纪之时,建筑系进入了建筑系专用的楼内。这座原为牙科系而设的系馆虽然并不宽敞,但尚能适应系里的空间需求,重要的是由建筑系专用。此时的学生数是287人。

1920年,建筑系结束了隶属于理学院的历史。由校理事会提议,宾夕法尼亚大学专门成立了“美术学院(School of Fine Arts)”,建筑、音乐、绘画从此汇集一处,实现了较完整意义上的法国鲍扎式机制。美术学院的成立无疑是对建筑学教育成功的充分肯定。院长由W.P.赖尔德担任,建筑系由本系毕业生,P.克瑞的高足J.F.哈伯森(John F.Harbeson)担任,P.克瑞仍是设计主讲教授。

早在1910年代,建筑系的学科范围就已有了扩展的意向。1914—1915学年和1918—1919学年,系里请来当时的社会学权威、社会研究所所长C.阿罗诺维希(Card Aronavici)博士做过22次城市规划方面的讲座;与此同时,美国国会的景园建筑师G.伯纳普(George Burnap)也开始了系里的景园建筑学(Landscape Architecture)讲座。1924年,美术学院成立了景园建筑学系,由早期庄园设计方法的奠基人R.惠尔赖特(Robert Wheelwright)任系主任。

1921年4月4日,宾夕法尼亚大学美术学院落户于以该大学赞助人命名的“哈里森馆”(Harrison Hall)。在迁馆仪式上,宾夕法尼亚大学代校长J.佩尼曼博士(Dr.Josiah Penniman)盛赞了该院的荣誉:“一个值得注意的殊荣已经上苍之意,赐予了这所旨在为培养年轻人服务的学院”[15]。也正是这一天,法国方面也认同了宾夕法尼亚大学在美国建筑教育中的首要地位,授予了第一枚“政府颁证书持有者建筑师协会(Society of Diplomaed Architects)”奖章。(据笔者查证,此协会的法文应是“Societe des Architectes Diplomes par le Gouvernement”[16]。)[见图7-6、图7-7]

宾夕法尼亚大学建筑系由于W.P.赖尔德与P.克瑞这一黄金组合,而于1900年代至1920年代处于“宾夕法尼亚大学的培里克利斯时期(Periclean Age of Pennsylvania)”[17]。该时期的重要表征就是宾夕法尼亚大学学生在全国性竞赛中的战绩:历年获奖总数超全国总数的一半,其中仅1911年这一届就产生了4位“巴黎大奖”得主和1位“罗马大奖”得主[18]。此外,宾夕法尼亚大学吸引了为数颇多的国外学生也是其成功的标志。有中国、日本、南美和澳大利亚等国多名学生来宾夕法尼亚大学建筑系留学,其中中国留学生就多达20人。

1924—1925学年,宾夕法尼亚大学开始实行五年制计划。据笔者的理解,由于此时宾夕法尼亚大学已实行学分制方式近20年,修满规定学分即可升级、毕业。因此,学制规定很大程度上是学生学业进程的参照系,甚至有可能是对其学习年限的下限规定。

7.2 教学计划与课程的教学

主要特征

关于W.P.赖尔德时期宾夕法尼亚大学教学计划的课程设置,A.L.斯特朗(Ann L.Strong)与G.E.托马斯(George E.Thomas)曾经评论为“源于M.I.T.老的技术性讲座,经过他(W.P.赖尔德)在康奈尔的经验的滤选(filtered),并覆以(overlaid)他曾关注过的鲍扎课程”[19]。的确,M.I.T.作为全美第一所建筑系而为当时职业化的社会需求所左右,并对其他后来几乎所有的院系产生示范效应这是不争的事实。而且在折衷主义时期,法国影响又的确势不可挡。宾夕法尼亚大学的教学计划所表现出的“美国背景”与“鲍扎理想”的结合足可代表全美此时期的主体状况。其实,这也就是“美国式(或版本)的鲍扎体系”或称“美国学院派体系”的根本特征。其中的“美国背景”首先是职业方面的需求及职业团体对教育的影响,其次是美国大学体制对教育的制约,表现在课程设置上就是技术类与人文类课程内容的安排;“鲍扎理想”则是图艺、建筑史和设计课程内容的安排,其中图艺类的绘画部分又是对美国大学入学考试及班级制所带来的“不足”的弥补,是真正的法国“巴黎美术学院”教学体系中属于校外或学前解决的内容。

当然,在此“背景+理想”的大一统之下,全美各建筑院系之间还是有所区别的,不少都在原有基础或现有条件下各有侧重。如伊利诺大学仍注重营造技术等;也有些是对其原有基础的彻底否定,如哥伦比亚大学在W.R.威尔之后彻底转向鲍扎式……宾夕法尼亚大学在其中应属考虑美国背景较少的一例,这不但反映在总体计划的安排上,还在具体的课程教学中有所体现。

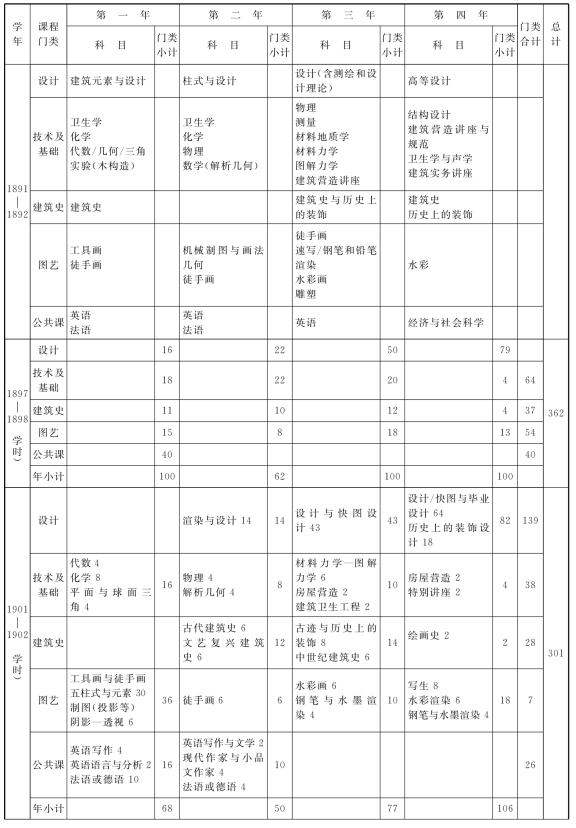

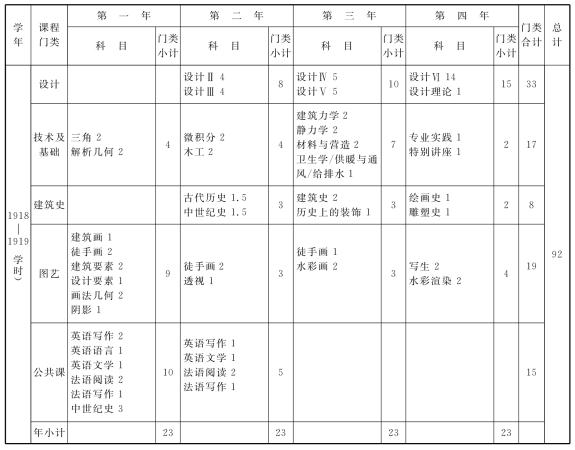

宾夕法尼亚大学的教学计划(或说课程科目)可查的资料有宾夕法尼亚大学1891—1892学年、1901—1902学年和1928—1929学年三份计划书,以及1898年时AIA教委会所做“早期9院系课程科目分组课时汇编表”中有关宾夕法尼亚大学的内容。从W.P.赖尔德时期教学计划的课程科目上看,由于“建筑教育的总体要求已为人们熟知了一个世纪,所以这个课程(Curriculum)与T.W.理查兹(Thomas Webb Richards)时期或F.E.珀金斯(Frank Edson Perkins)时的本科课程计划并无迥异”[20],但如果将各期的计划科目进行分类并做有关学时或学分的定量分析,再将结果与相关院系的课程和“最低标准(高校建筑院系联盟1914年颁——详见本书6.3节)”等进行比较,便可以清楚地从中觉察出宾夕法尼亚大学此时期的某些变化,以及不同于其他院系的特别之处。此外,对各课教学内容及方法的研究与分析,也对我们了解宾夕法尼亚大学作为美国式鲍扎教学的典范很有意义。

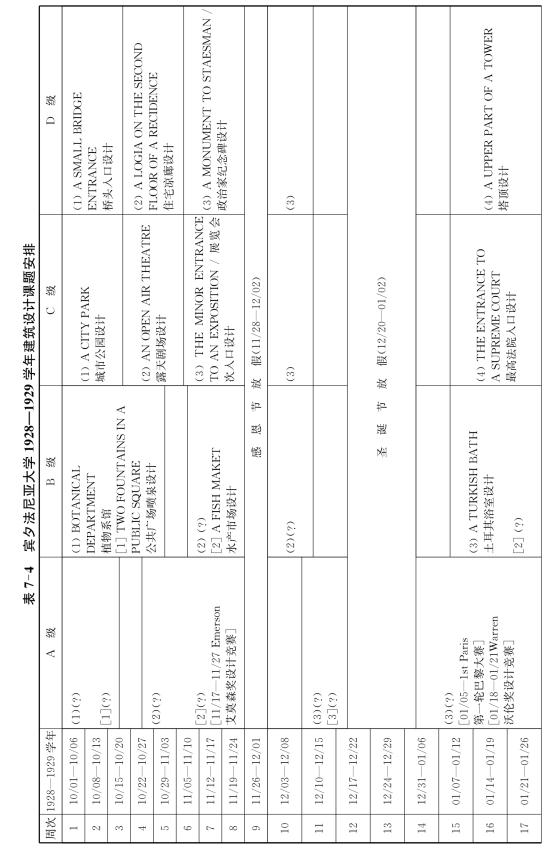

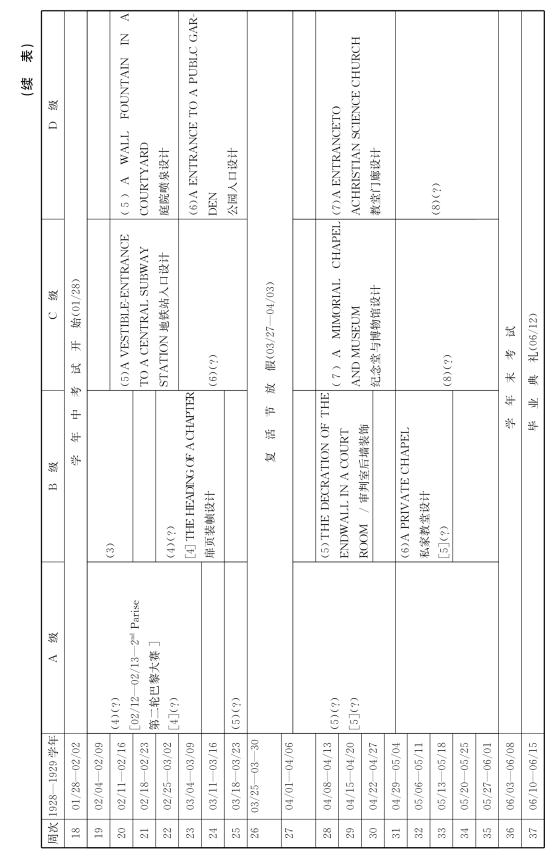

教学计划的总体安排

通过对上述资料的统计分析,我们可获得两方面的信息:一是各类课程在总体中所占的比重,二是各类课程在四年中的比例分配。1898年美国高校建筑院系联盟对当时九所院系课程情况汇编时,将全部课程分为建筑画与设计(Architectural Drawing and Design)、数学与营造(Mathematics and Construction)、建筑史(History of Architecture)、徒手画(Freehand Drawing)和公共课(General Subjects)五类。为便于比较,本书的课程分类也以此为基准,只是略加调整,以使其更为明确:1)“设计”类——各类长短设计题,包括建筑装饰设计;2)“技术及基础”类——与营造相关的结构、设备等工程科目以及数、理、化等基础性科目,与建筑师职业有关的规范等也在此列;3)“建筑史”类——各时期的建筑历史以及相关的装饰、绘画、雕塑史等;4)“图艺”类——图形绘制及艺术表现类科目,包括几何作图与绘画等与艺术相关的各科目;5)“公共课”类——其实是除理科科目外的公共课,包括语言(英语、法语)、通史、社会和经济等文科科目。

首先,我们就宾夕法尼亚大学的教学计划做一个横向比较。从1898年全美早期9所建筑院系课时统计资料来看,宾夕法尼亚大学在其中基本属于“平稳中有倾向”。其具体表现在:“技术”“图艺”“设计”这三类课的比例均为9院系的中间位置——分别列第五、四、五。“公共课”“建筑史”二类课为次低/高位置,其中“公共课”仅高于艺术院系类型的阿穆尔工学院——列第八,所用课时数比平均值低逾5%;“建筑史”则略逊于以注重文化历史背景著称的哈佛大学——列第二,高出平均值2.5%。此外,“设计”“图艺”二类均高出平均值(约3%、1%);“技术”低于平均值1%。也就是说,在五类课中,与设计及其艺术关系直接的课程均高于平均值,反之则低于平均值。这不能不说,宾夕法尼亚大学早期就已表现出对一般性文科、理工科类课程和设计及其艺术、历史类课程孰轻孰重的本质性倾向。[表5-1]

其次,我们对宾夕法尼亚大学计划的逐年变化发展做竖向分析。从1898年(应为1897—1898学年)、1901—1902学年和1918—1919学年三组计划的结果看,各类课学时(学分)的比值变化幅度较大。其中“公共”“技术”呈先降低后升高——总体升高状,涨幅分别达5.2%(最高7.7%)、0.8%(最高6.2%);“图艺”为升高再稍回降——总体升高趋势,涨幅为5.8%(最高9.4%);“设计”及“建筑史”二类却有所降低,降幅分别为10.2%(最低10.3%)和1.5%(最低2.5%)。总体的这一变化与上述的横向比较结果相对照后,似乎会得出前后不一致的结论。

表7-1 宾大建筑系各期课程分类比较[21](附:1898年院系平均值、1914年“最低标准”)

至此,我们不禁要产生疑问:这一矛盾现象的背后是否有重要的人事变动或外界影响等因素呢?从内部来看,无论哪一组计划事实上均是在W.P.赖尔德任上所定,主要的设计教师虽然不全是P.克瑞,但其他的也都是“鲍扎人”——E.V.西勒(1893—1898在任)和F.E.珀金斯(1898—1902年在任)。这一时期,外界唯一能真正影响宾夕法尼亚大学的事件只有一个,那就是高校联盟所颁发的“最低标准”了。由于该标准公布的时间是1914年,正处在宾夕法尼亚大学1901—1912学年和1918—1919学年计划之间。因此,我们完全可以认为:宾夕法尼亚大学教学计划中削减“公共”“技术”两类课比重,着重增加“图艺”和“建筑史”“设计”课比重的意向仍是明确的。最后结果所表现的“回调”情况极有可能是因为“最低标准”的制约。尽管如此,1918—1919学年计划与“最低标准”值相比,还是体现了宾夕法尼亚大学自主的意向:“图艺”和“设计”“建筑史”三类课高出3.7%、4%、0.2%;“技术”和“公共”二类课低了7.1%和0.7%。[表7-1]此外,我们再将各类课程在四年学程中的分布做个分析,也可看出宾夕法尼亚大学决策者们的教育方略。“公共课”的分布在1891—1892学年计划中是全部的四年学程;1897—1898学年计划出现突变——全部集中在第一年;后两个计划中就稳定在前两年,且大约是2/3在第一年,1/3在第二年。“技术”类课在几套计划中均分布在四年,共同点是第四年最少,仅占10%左右,其余的在前三年大致按20%~40%分布。“建筑史”类课在前两套计划中开设早——自第一年起便开始并基本覆盖四年,后两套计划则相对迟些——分布在第二至第四年中。“图艺”类课的安排较一致——分布在四年中并以第一年最多,第二年最少。“设计”类课的安排均是越往后越多,不同之处是前两套计划中第一年就有考虑,后两套计划显然因为“图艺”课分量加重而从第二年才真正开始。[表7-2]

综上所析,宾夕法尼亚大学的教学计划安排,总体上是更注重与设计及与其表达直接相关的各类课程,技术类和文科性的公共课相对分量较轻,且这种倾向呈越演越烈之势。各类课分布上大体形成“公共课”多集中在前半部,其他各类基本上全面覆盖的状况,其中“图艺”“技术”“建筑史”类前重后轻,“设计”类前轻后重。

各类课程内容设置与教学

毋庸置疑的是,对教学的整体研究除了教学计划所显示的课时、内容等外,我们还需要就教学有关细节,如课题的目的、方法及进程等进行分析。经多方努力,笔者得到了不同版本的宾夕法尼亚大学有关介绍、评述及其资料室保存的部分教学记录。虽不甚详尽,但能有百年前的资料可参,无疑已是万幸之至了。由于设计课是主课,其资料也相对多些,因此笔者拟在后两节做较详细的论述。在此,先就设计以外的其他四类课程的教学情况进行简述。从现有资料看,1901—1902与1918—1919两学年的计划较为接近,这说明其间的教学较稳定,我们所掌握的资料也较丰富,因此我们以此为分析的主要依据。

“技术及其基础”类课程中的基础部分在早期(1891—1892)计划中科目众多:数学(包括代数、平面几何、三角、解析几何)、物理、化学均安排了两年,材料与图解力学、地质学安排在第三年,卫生学、测量、声学、营造、结构设计、建筑实务、规范等分布在一至四年(后两年为主);至后期(1918—1919)计划时,此类科目已大大减少——数学只保留了三角、解析几何并增设了微积分;物理、化学已予以取消;力学、营造实务基本未变,但结构设计已取消;卫生学已与新增的采光、通风、给排水成组安排在一道。总的来讲,基础部分略去或是由中学承担了较初级的代数等内容,技术部分则更适合建筑专业之需。因此,应该说这一变化还是合理的。在此类课程中,基础部分显然应是由学校的土木系(部)等学科承担,而技术部分的核心是营造,主讲教师T.诺兰的讲解是“压缩了的实用部分”,以适合建筑学生之需[22]。

表7-2 宾大建筑系历年教学计划一览表

(续 表)

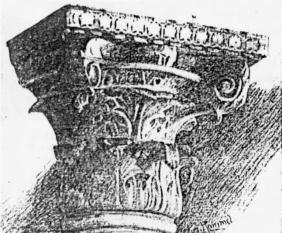

“建筑史”类课程在1918年时自第二年起开设至毕业,分古代(史前到罗马帝国灭亡)、中世纪(至15世纪)和文艺复兴及近代(到19世纪末)三段,以及绘画史、雕塑史和装饰史等。其作用是“给予过去建筑的文脉”,“为理解设计风格奠定理论基础”。[23]建筑史部分的教材是C.弗莱彻(Charles Fletcher)所著,教学中一大特色是学生每周3幅作业,徒手描绘一栋重要的历史建筑。装饰史课亦附有装饰设计,重点在于装饰图案中的体与线的韵律、平衡与和谐以及色彩练习,如教至哥特时期装饰时的作业是彩色玻璃设计,文艺复兴时的作业是有饰纹的附壁柱[24]。

“图艺”类课程的绘画部分由徒手画(freehand drawing)、水彩画和写生(life drawing)几个阶段组成。其中徒手画有徒手绘制及黑白(铅笔、钢笔)两层含义,既是绘画的基础,又起到在设计时准确表达想法的作用,在宾夕法尼亚大学受到极大的重视。G.W.道森任教时,绘画系列教程以黑白体量描绘(即今日之素描)开始,接下来是光线条件下的静物,然后进入水彩画——自三原色的单色至多色练习;写生以徒手画(素描)方式描绘动态实物(尤其是人体)。此外,还有以建筑为题材的“建筑画”和“水墨(水彩)渲染”等课程,与徒手画、水彩、写生等共同分布在一至四年。制图部分的课程有画法几何、阴影、透视几门,集中在前一、二年开设,每年暑假还要求学生作风景写生画24幅。正是由于众多的图艺类尤其是绘画课程的存在与出色的运行,宾夕法尼亚大学建筑系形成了一种如艺术院校一般的艺术氛围。[见图7-8~图7-12]

“公共课”类的名称在几份资料中名称不一,有“Academic Subjects”、“General Subjects”等说法,原意该类似当今的“公共基础课”。但结合上述分类时的情况(即数、理、化列为技术基础)看,此处的“公共课”实质上只剩下语言、经济、社会学及通史等课,应属“人文类课程”的代称。从历年宾夕法尼亚大学计划,我们可看出其对语言类的关注,其中英语修辞、文学等作为英语国家是很自然的,但对法语投入几乎同样的比重,则显然是为从法文资料阅读中获得建筑学知识而设定的。

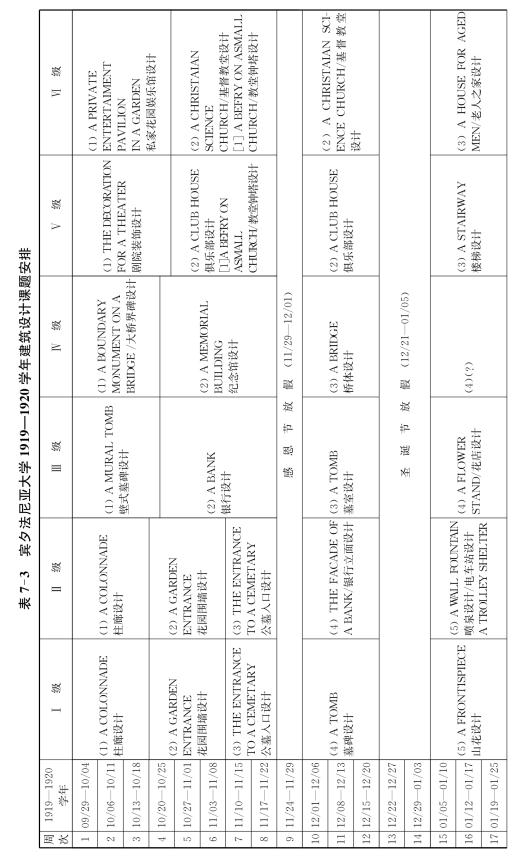

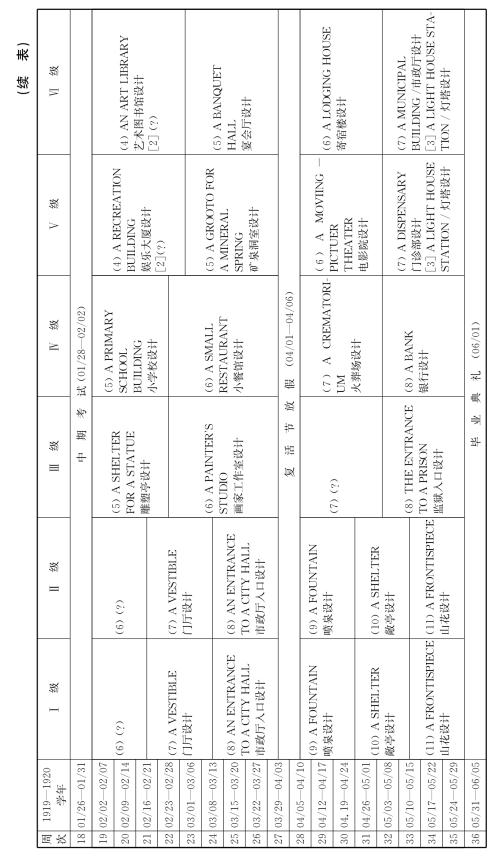

7.3 建筑设计的课程教学

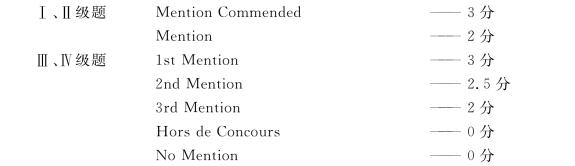

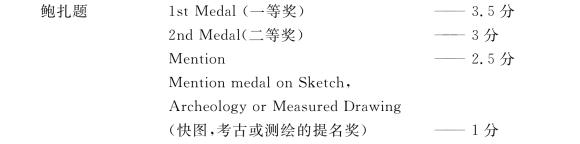

宾夕法尼亚大学建筑系的建筑设计教程由若干深度不同的“级”构成。每一级是一组排列有序的系列习题。满足习题要求便可得到相应的学分值。待完成规定的学分后,则可晋升到更高一级。学生的设计学习即循着这既定的阶梯一步步进行,直至完成最高级的设计后拿满学分,这就算最终通过了设计课。这显然完全是沿袭法国鲍扎体系的做法。而具体的题目从类型、时间安排、图纸要求等也与法国鲍扎十分相似。由于宾夕法尼亚大学的教学资料相对较全些,所以对其的分析不仅可展现宾夕法尼亚大学教学体系的状况,也反过来有助于我们对法国鲍扎体系的理解。

分级与升级

从笔者掌握的两份资料来看,宾夕法尼亚大学设计课的分级有两种形式:一是分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ六级[表7-3],习题难度是由低到高;二是分A、B、C、D四级[表7-4][25],习题难度是自高向低。从习题设置来看,两种分级方式似并无实质性差异,只是级数与高低排列有所不同而已。相对应的年级安排在1919—1920学年计划中是第二年修Ⅱ、Ⅲ级设计,相当于鲍扎的“第二级”;第三年修Ⅳ、V级设计,第四年修Ⅵ级设计,相当于鲍扎的“第一级”。因笔者并无1928—1929学年教学计划资料,故只能推测是第二至五年分别对应D、C、B、A级设计。至于两种分级法的转换原因不得而知,但转换的时间似可以间接得到:童寯先生在其《美国本雪文尼亚大学(即宾夕法尼亚大学)建筑系简述》一文[26].中称该校设计课分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五级,程度亦为由低到高。分级是否至此已由六级改五级这无法断定,但可以肯定的是至迟在童寯在学时仍按低至高并以Ⅰ、Ⅱ、III……标明。因为他的毕业时间是1928年6月,所以以上两种分级转换时间可以准确地讲是在1928年夏季。

关于各级习题的学分值,宾夕法尼亚大学1919—1920学年的设计题资料中有明确规定:其中的“Mention”原是“提名表扬”之意,在此加上1st、2nd等字样应相当于“优、良、中”等当今的称法。而“Hors de concours”则完全套用法国鲍扎的用词,即“淘汰出局”,这是对正图与原创草图想法过于不符的方案的惩罚。此外,宾夕法尼亚大学还对参加全国性“鲍扎设计研究会”组织的竞赛给予鼓励:

升级是指从较低一级升至更高一级。以1919—1920学年为例,对此的学分要求是:Ⅰ至Ⅴ各级间的晋升要满足6学分,Ⅴ升Ⅵ、Ⅵ升研究生要满足12学分。各级所设的题目数量是:Ⅰ和Ⅱ级各11个,Ⅲ、Ⅴ级各8个,Ⅴ、Ⅵ级各7个长题、3个快图。由于当时宾夕法尼亚大学已实施学分制十余年,因此前四次的升级如按每做一题得3分则只需做2题,按每题得2分则需做3题。因此,在前四级中完全可能以每半年读两级的速度进行,以加快设计学习的进程。而后两级想在一年内学完,从时间与学分计算上可知是绝无可能的。但是,在总体上加快学习的进程还是完全可能的。事实上,提前毕业(即1924—1925学年前用少于四年,其后用少于五年的时间)也确有人在,中国留学生范文照、赵深、杨廷宝、梁思成等都属此列。而各级题目的时间安排虽然前后衔接紧密,但内容之间似并无必然的递进关系,只是方案的规模与难度似有些梯度。这一安排不管是否刻意,但客观上为学生提供了跳选的可能性。几乎可以断定,没有人会按将每一级的所有题目做满后再升级的方式进行下去,因为每一级题目的总分数都会超出升级要求的若干倍。

设计题的时间安排

1919—1920学年及1928—1929学年的两份设计课计划书分别是由G.比克利(George Bickley)和P.克瑞制定,两者之间明显有些差别。前者是P.克瑞以前的学生,他主持设计显然因为P.克瑞于第一次大战期间(1914—1918年)返法参战。或许,因P.克瑞与G.比克利师生有别而影响了计划的制订。但笔者认为,正由于这层师生关系,其间也必然会有传承的联系。因此,前后两套之别也许是因P.克瑞自己的观念有所进展之故。从这两份表可知,宾夕法尼亚大学此时期学期安排大致是每学年36周。其中感恩节、圣诞节、复活节放假共约4周,年中、年末考试各1周,因此可用于设计课的时间约30周。可以看出,这两学年安排的区别在于:前者上课时间与放假(考试)时间划分明确,题目间除了节假(考试)外无另外的间歇;每级题目的数量较大——Ⅰ、Ⅱ各有11题,Ⅲ、Ⅳ级各有8题,Ⅴ、Ⅵ级有各10题(7长3短)。后者则上课、节假(考试)时间划分不很明确,各级中都有题目跨节假(考试)设置的情况,但在题目之间多设有时间为0.5周至1周的间歇,A、B级还在最后留空2~4周;每级题目的数量稍少,尤其是低级别的仅8题。另外,两个计划还在题目的开始时间上有别:前者为周一,而后者的A、B级是从周六开始。可以说,在总体策略上,第一套较刻板些;而第二套则张弛有致而更显灵活,适当占用些节假日,在时间利用上更为合理。

从长作业单个题目的时间来看,第一套计划的较短,以2~3周为主(Ⅴ、Ⅵ级也仅有一题是5周);而第二套计划的反差较大,为2~7周不等。二套的共同点是高级别的设计题时间都是最长的。

快图题时间安排有两种情况。一种是一般性的,由系里设计主持人出题,时间均为一天(即当天完成)。另一种是各种竞赛题,有的时间就稍长些。以第二套计划为例,“艾莫森(Emerson)奖”1.5周,“沃伦(Warren)奖”4天,“巴黎大奖赛”第一轮1天、第二轮2天。其中“沃伦奖”竞赛由鲍扎设计研究会发起,“巴黎大奖”由鲍扎建协发起。快图题及竞赛的安排在两套计划中均属于最高二级(Ⅴ、Ⅵ和A、B)。可以看出,宾夕法尼亚大学的决策者们认为快图题的重要性和可行性均是在高年级。

宾夕法尼亚大学设计课程的前一套计划中有时还附有评图时间,一般都在交图后的第三天。后一套计划中还对第一轮草图截止时间做了明确规定(快图除外),时间一般在发题的第二或第三天上午,如周六发题则周一止,周一发题则次日止。也就是说,构思阶段的时间一般不超过30小时。显然,这一设定有与法国鲍扎的关联,同时也有对美国实情的考虑。因为宾夕法尼亚大学与其他美国院系一样并无严格的封闭式“小试室”;此外,很可能同时还有其他门类的课程安排。所以草图的构思时间比鲍扎惯例的12小时稍多一些,这是完全可以理解的。

题型与基本要求

宾夕法尼亚大学建筑设计题大致有几个类型:

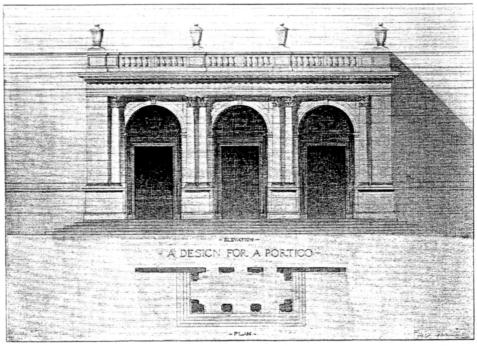

1.建筑局部设计——非独立的建筑片段。有的是较次要的部分,如联系两建筑的“柱廊”、建筑的“次入口”“凉廊”等;还有的是较重要的部分,如各类重要建筑的“主入口”、建筑的“正立面”等。这类题在两套计划中均大多设在低级别的设计中,约占总数的1/4。

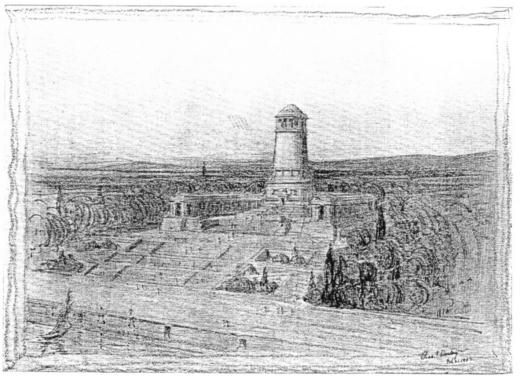

2.小品及环境设计——相对独立而完整,但单体规模都不大。如“公园大门”“墓碑”“纪念碑”“喷泉”“灯塔”等;另外还有“城市公园”“露天剧场”等环境布置题。这类题一般用在中、低级别设计和快图中。这类题也占总数的1/4左右。

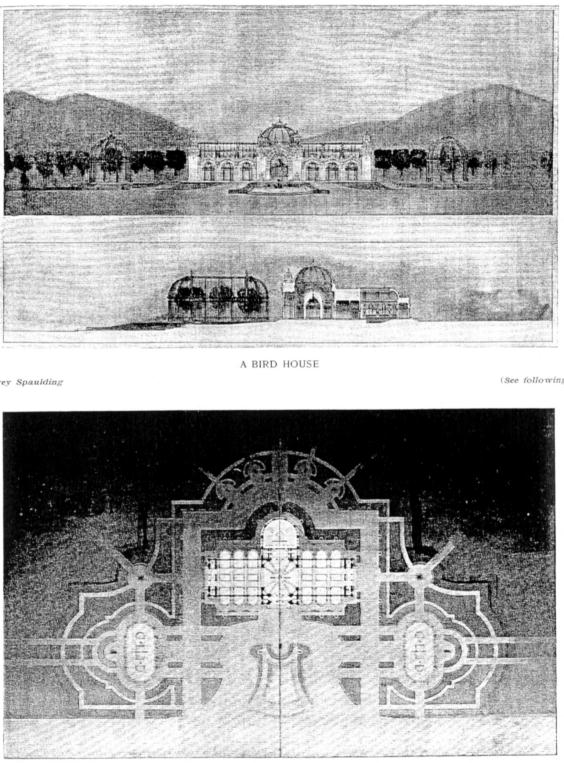

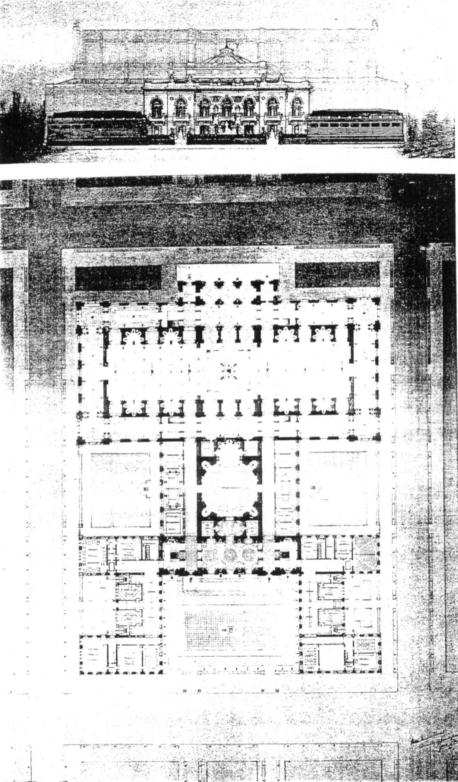

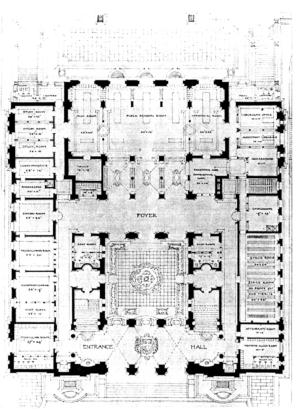

3.建筑设计——完整的建筑物设计。规模小、中、大都有,按由低到高分布在不同级别中。小、中型的有“敞亭”“雕塑亭”“墓室”“花店”“小餐馆”“门诊部”“小学校”“俱乐部”“纪念馆”“银行”等;大型的有“教堂”“图书馆”“电影院”“市政厅”等。这类题在总数中占近1/2。

4.装饰设计——有室内装潢、书籍装饰两种。如“审判室背墙装饰”“宴会厅装饰”“剧院装饰”以及“扉页装帧”等。这类题比例很小,且均安排在高级别设计中。

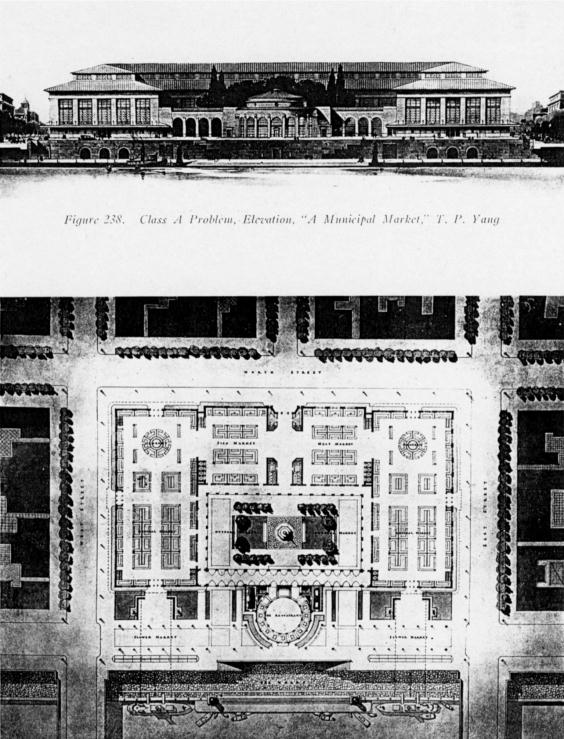

5.构图设计——仅在第一套计划中有。从任务书看,是并无功能只有元素片段的图面组合。题材是某一、二类柱式,再加若干古建细部如罗马祭坛、希腊石碑、瓶饰、浮雕残片、壁画等。这类题比例最小,仅有一题。[见图7-13~图7-18]

在笔者掌握的资料中,并未见有地形图等其他资料。而从任务书的字面看,第一套计划的各设计题所提供的条件一般较简单,最多有边界情况的描述,如基地平面尺寸、周边建筑高度、层高等概况;对设计内容的要求也较笼统,如平面长宽尺寸的上限(即不超过××英尺或××平方英尺)以及简明的使用情况;技术上的要求一般只规定建筑用材,如“全大理石”(墓碑,I—4题),而结构上则极少强行规定,常常只略提一下,如“钢或木屋架,但不必展露”(雕塑亭,III—5题);形式(风格)上大多有对柱式的要求。而第二套计划的任务书要求相对详尽些,如对基地所在区域(南方或北方)、周边建筑年代等会有交代;还有的对功能(如“土耳其浴室”的入浴情况)有必要的解释;有风格要求的不很多……因此,第二套计划的任务书相对讲文字多了不少。总地看,宾夕法尼亚大学设计题的设置为设计人留下的余地还是较大的。

设计的图纸每题都有要求。除指定平、立剖和大样哪些图要画以外,还有比例尺、纸型等要求。比例尺都是英制,常用的有1′/4″=1′-0″(合1/48),1/8″=1′-0″(合1/96),1′/16″=1′-0″(合1/192)等几种,大致相应于当今的1/50、1/100、1/200,草图比例一般为正图的一半。值得注意的是,在同一设计题中常常各图比例要求不统一。如“公墓入口”(Ⅰ、Ⅱ—3题)的立面为1′/4″=1′-0″,而平、剖面为1/8″=1′-0″,柱式细部则以柱径≥1″-1/2″。由此可知,宾夕法尼亚大学对立面的推敲与表现是有所侧重的。

画室教学

关于画室(Atelier)设计课的教学,资料中很少有详细的描述。除了各年级学生集于一堂做设计以外,学生可以选择导师这一点似乎可以肯定[27]。但第一年类似设计初步的课似是由另人负责(Habeson1921年时任教此课)。而上面的各级设计则由一人主持(如P.克瑞或G.比克利),多人参与(如Sternfield等)。至于设计课的指导细节,如教师指导似不固定在某一级,因为会有不同级的学生选择同一导师(如杨廷宝只选过P.克瑞一人);学生的座位也应该不固定,因为做相同题的一般靠近些,以便导师指导……这些只是笔者根据惯例或常情所作的推测了。如是这样,“教师一人多题的”这一特征倒是与法国鲍扎的画室教学方式完全一致。另外,第一年的设计初步类的课虽因绘图训练为主而被归入“图艺”类,但事实上这一部分的内容多是与设计有关的基础训练,具体的是“五柱式与元素”(1901—1902年)或“建筑要素”“设计要素”(1918—1919年)等,因此还是由设计教师教学,其地点照理可以在设计画室内。但因有过系里另设教室(即前章所提及的第一年的图房——drafting room)的记录,如该教室确为第一年基础训练之用,那么“画室”就更是纯粹的“设计教室”了。

设计课的上课次数并无资料正式描述,但从有关P.克瑞的回忆文章中可知,至少P.克瑞是每天(除星期日)下午在设计教室的:“(他)每天上午到事务所工作,下午到学校改图。”[28]“P.克瑞每个工作日(Weekday)的下午2点,都衣着简朴地准时步入宾夕法尼亚大学的大图房,直至题目结束的星期日。”[29]由此判断,宾夕法尼亚大学设计课是安排在下午。不管是否天天上设计课,但每天的下午至少应未排其他课。

宾夕法尼亚大学设计作业的评图情况,因在资料中并无任何外请评委的记载,所以很可能由系内教师自评。

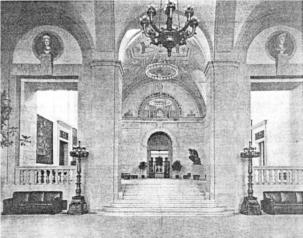

关于画室里平时的学习场景倒是有不少生动的记述,因为学生在此活动时间最多——“画室是宾夕法尼亚大学建筑学生生活的中心。”[30]仅“开夜车”的一幕,就足以让人领略画室那既紧张又欢愉的气氛了:“……房间里或许有12~15人,大家以最平实的方式将建筑与音乐结合起来。和声夹插着丁字尺三角板的伴奏,但工作仍在继续。……人们井然有序:外套脱在一边,衬衫的袖子高高捋起,红色或蓝色毛衣很是显眼。……学生们喜欢对其视野内他所关心的事予以苛求……他在图桌间徘徊着,有时会停下来并交换着看法……不仁慈但却是善意的玩笑中不少是有益和有价值的评价,因为它直率而切中要点。图房里公开作图除了益于学生获取建筑学知识外,还有一个公认的优点就是可防止头脑膨胀,也就是学生像关爱宠物一样蒙头作设计……”“盗用的嗜好并不仅限建筑构思,有时还针对绘图工具。提着从图钉到全套工具是很令人尴尬的,受害者唯一的智略就是采纳《圣经》的劝导:你要忍耐并如法炮制。”“十一点前两分钟,图房的电灯熄灭一瞬,这是管理员关总电闸的信号。场景立刻大变:图板被匆匆堆上架子或立在墙角,工具被迅速拢在一起,抽屉砰的合上,房间即刻安静并暗了下来。长长的走道上响起众人的脚步声,宾夕法尼亚大学人熟悉的歌声在空阔的走廊里回荡:‘他的名字叫李•富兰克林,他是宾夕法尼亚大学的创立者……’”[31][见图7-7]

7.4 P.克瑞

P.克瑞(Paul Philippe Cret)自1903年至始其1945年逝世,除去1914—1919年间赴法参战的5年,共在美国生活了38个年头。其中大半时间(1937年前)参与并主持了宾夕法尼亚大学的建筑设计教学,并自始至终参与了美国的建筑实践。受过他教诲的学生数以千计,他的设计作品也逾百项。P.克瑞的一生在空间上跨越欧美两地,时间上纵贯折衷主义与现代主义两个时期,这特殊的经历造就了他性格上严谨又不乏幽默、诙谐,专业上稳健但并不僵化这样的特有品质。可以说,他是对宾夕法尼亚大学建筑系产生过重要影响的最关键人物,是“在美国的法国导师中最闪亮的人物”[32],也是全美国近现代建筑舞台上意义非凡的人物。

在美国的生涯

P.克瑞决定来美国宾夕法尼亚大学是在1902年10月,但他到任的时间是在一年以后,即1903年秋[33]。这个被称为是W.P.赖尔德的“黄金搭档”(Perfect Counterpart)[34]的人物留着法国式的胡须,身高仅5尺3寸(合1.6米),刚到美国时才27岁。除了建筑上造诣精深外,他还是个兴趣广泛的人,读过许多文学与艺术巨著。1904年,P.克瑞返法国娶回了M.Lahalle。P.克瑞的太太(M.Lahalle)才貌出众,亦酷爱阅读文学艺术著作。他们一直住在费城西边的一幢意大利式的小别墅中,直至他们去世。[见图7-19]

P.克瑞以其在鲍扎所打下的深厚功底和到美国后的勤奋学习、工作,很快便融入美国的职业生活之中,在宾夕法尼亚大学和全国的建筑教育和建筑实践领域崭露头角,建立起了极高的威望。

到美国后,P.克瑞的英语水平不断提高。1909年时他已可用英文撰写论文,至第一次世界大战开始的1914年,他已能作为美军一部的翻译了。后来,他更能“以纯正的英语演讲”了[35]。1919年,P.克瑞以荣誉退役军官和十字勋章获得者的身份从法军退役并回到美国。由于受战争中的炮火影响,P.克瑞的耳朵有些聋。人们与之交谈时必须大声说话,他自己的声调也变得有些粗亢。后来,他又由于肿瘤而影响说话,因此随身带着小纸簿和短铅笔作为助言物。然而,这并未影响他的个人魅力。他在严肃的教学和工程设计之余,喜听音乐会,爱交友,言谈举止中不乏幽默和诙谐,说话常常逗人发笑。他的朋友中有画家、雕塑家、音乐家和作家等费城知识名流。

P.克瑞在美国的三十余年中,除了数量可观的设计奖项以外,还获得过若干荣誉嘉奖。其中有1913年的“宾夕法尼亚大学荣誉理学博士学位”、1940年的“哈佛大学荣誉文学博士学位”和1938年的“AIA金质奖章”等。此外,P.克瑞在一战后被聘为“美国战争纪念委员会”顾问[36]。

1927年,P.克瑞正式加入美国国籍。1945年9月3日,P.克瑞在为北卡罗来纳州一个老兵医院基地做空中视察时,心脏病发作[37]。几天后的9月8日,P.克瑞不幸逝世[38],终年69岁。

建筑观

作为一名法国人,P.克瑞的身上带有典型的“法国式”风范。对此,他的学生、宾夕法尼亚大学的另一位教授、全美二十年代最风行的鲍扎教学法指导书THE STUDY OF ARCHITECTURAL DESIGN的作者J.F.哈伯森(John F.Harbeson)有过描述:(他具有)“清晰逻辑的思维取向和追寻创造秩序与美的热望”[39];而其在里昂的平民出身和早年生活又在P.克瑞的心底埋下了不可磨灭的“共和主义”理想的种子;美国社会宽松、平等的风尚则为P.克瑞毕生对美的理性追求提供了绝佳的氛围。

在P.克瑞的意识中,最为根本的即是认定“建筑是一种艺术(Fine Arts)”[40]。“对他来讲,建筑学是个要做得比以前更好的持久之战,他对难以捉摸的美的苦苦尝试是如此至关重要的追求。”[41]在平时的言谈中,P.克瑞也总是以“艺术”和“艺术家”(即art、artist)来指代建筑学和建筑师。P.克瑞对不同材料及形式的美学表达有着深刻的理解,这在其论文(如《结构师的合作者建筑师》等)中均有精彩论述。在审美取向上,他倾向简洁而有创意,主张“必须不怕简化”“要有勇气删减再删减”……“必须敢于放弃墨守成规的老套”,认为“美是不受规则约束的……美只能由不受规则约束的人的不可言传的直觉获得,武断刻板地遵守美学规则的人与心不在焉、马马虎虎的人一样得不到美”。“创造性的直觉是永恒的力量……”[42]当然,诸如功能和结构等问题,在P.克瑞看来是应已解决了的,是开始追求美的前提,“他信奉功能和结构上的解答只是个开头……”[43]

其次,在产生美的源泉方面,J.F.哈伯森说:P.克瑞相信“传统是一种资源丰富的激励”。的确,P.克瑞是曾说过“不提倡抛弃过去给我们的馈赠……建筑形式像语言一样,改变得很慢”。但是,他更提倡“为表达我们自己而非我们父辈的理想去运用它们”。认为“建筑师必须在其继承的传统与其心中的创意间取得一种良好的平衡”。他说道:“多谢那些图片、书籍和旅行让我们知道了过去各世纪的建筑是什么样的,还知道当用于我们现代课题时要做些什么样的变形。……(这些)形式是缺乏精神的,而给予它一个新的生命正是我们的任务。”“这一使其更具时代特征的生命只有明智地顺应时代才能获得,这涉及艺术的道德问题……(即)不盗用其他作品或违背现代需求来愉悦人心……这实验有失败的可能性……(但)只有错误与失败,新的艺术才能一点点形成。”[44]P.克瑞甚至早在作学生时,就对其导师强加某一式样感到不满;当自己作导师后,他曾就一学生为模仿希腊神庙而将学校的教室的窗户略去之事,予以严厉的批评。可以说,P.克瑞或确实像人们说的有些“怀旧”,但他绝不是个一味守旧的人。P.克瑞明确地肯定:“(教师)不该指定或排斥某种式样,而该始终不忘实际目标(Sight of the fact),即他是在培养为我们时代的艺术作贡献的人。”[45]

对于廿年代后出现的“现代主义”,P.克瑞的态度极为冷静、客观而且很显然是宽容、理解甚至支持为主的。在一篇名为“现代建筑”(Modern Architecture)的论文中,P.克瑞首先引用法国哲学家B.le B.德•丰特内尔(Bernard le Bovie de Fon-tenelle,1657—1757)在《死亡对话》(Dialogues des Morts)一文中的话:“地球好似巨大的石碑,每个人都想在其上刻自己的名字。当碑被刻满了后,就需擦去旧的换上新的。如果古老的纪念碑都依旧存在那会怎样呢?——现代的纪念碑就将无自己的立身空间。”这无疑是在肯定世界文明进化的必然性。随之,他对不知其所以然就否定现代运动的态度表示反对:现代建筑正在探索中前进,有时代性和个性,不易被领悟,因为它与其他流派寻旧的惯例不一致。因此不该武断地否定其价值而横加指责。此外,他还认为“现代主义”与我们过于逼近(指时间上),这导致了我们只能注意到其惑人的细节。值得注意的是,P.克瑞还反对持激进态度者过于否定19世纪的建筑成就,认为说19世纪建筑是“穿旧外套”这一批评不严密。——过去的一百年里,艺术极昌盛而唯独建筑佳作匮乏——这会令人费解。似乎在他的思想中,现代与过去并不是对立的。为此,他甚至借用史学家们将15世纪末“中世纪历史的衰落”作为“现代历史”的开端之说,做艺术史的类比:“建筑上,各国或早或迟地以从古罗马遗作中借用形式或建造法的建筑的出现,来证实哥特风格的终结。”[46]也就是说,P.克瑞有将包括新古典主义和折衷主义在内的“古典复兴”,也纳入“现代运动”之意。这或许有些让人难以理解,因为这种戏剧性的类比显然与当今的建筑历史分代相左。以笔者之见,这种分法无论在通史还是艺术史,都是从文艺复兴提倡人文精神这一现代意义出发的。P.克瑞忽略了建筑上的科技因素而引用此法,一则说明他更注重建筑的人文因素,二则与他在专业生涯中不为表面的式样所惑、我行我素的一贯态度有关。

尽管P.克瑞的唯美倾向十分明显,但他并未排斥建筑的技术因素。认为建筑师与结构工程师的关系是合作者。二者原为一体,之所以分离是因为“钢材作为建造的因素之一得到了很大的发展”,由此“造成了数学计算复杂化和专业化,使其成为了一个独立的专业”。而“建筑师只得忘掉他所学到的数学知识,以专心解决美学问题了”。但是“这两个专业是互相补充”“互相联系的”的。虽然这两个专业的高度专业化“难免有时缺乏统一,但远不会对美学理念产生威胁”,甚至还会“给现代建筑带来新的有力影响。(它)可能是新的美之源泉,使建筑比我们许多年前见到的更加纯洁有力”。不过,他也不赞成走向反面,因为“单纯的力学因素不能唤起潜在的情感价值”。所以,他告诫:“必须反对盲目崇拜纯力学计算而产生僵硬形式的趋势”。认为“逻辑性、明晰性和力度”虽然是美的元素,但并非美的全部。P.克瑞曾反复引用柯布西耶的话——“建筑开始于计算结束之时”,来说明结构师与建筑师工作性质的不同及工作程序上的关系,希望建筑师在结构师给定以耐久性为目的的限定后“控制并利用它们”……“从而使建筑与结构取得协调”。建筑师的工作是在满足结构条件的“众多方案中”,以美学作为原则来选择。在合作中,建筑师“甚至可以对结构和建造施加影响”。……(但)“企图撇开结构的影响这是危险的一步,会导致整个美学目的落空”。他明确地指出:“建筑师的任务不是去掩饰,而是去诠释。”[47]

对于营造(即Construction,在此综合表达了建筑材料、建造技术甚至建筑设备等概念,比当今译作“施工”或“构造”时的含义更大、更广——笔者注),P.克瑞的观点与对结构的看法类似。他首先承认营造是第一步,是基础,但认为这还不能认作是建筑本身(本质)。因为这只是个“胚胎状态”,我们需要的是“接下去将这功利性的装置转化为美的东西”。“有某种非功利的、难以得到的东西存在于建筑之中,而正是对此的追求使得建筑学有别于土木学。”在P.克瑞看来,营造与设计的区别在于思维方式。前者是理性、逻辑和科学的;而后者是在明白了哪些可以做到、哪些不可做到后,就由艺术特性起决定作用了:“想象力、品味、协调(能力)和造型感觉”,“这里,逻辑不再起效”。他认为“想为美学寻找科学基础是已失败了的”;而在设计中运用数字及几何研究成果,也只是“表明人们在设计中欣赏某种秩序而已”。营造包括经济和社会因素被他认为“不会创造出有价值的建筑”,而“只是有限制和矫正的价值……创造性因素是造形的理念……是源于美学的”。P.克瑞肯定地说:与其“成为房产批销商、二流的经济学家、蹩脚的结构师和肤浅的社会学家”,还不如“像过去的设计师那样,以其建筑给人多彩的文明”[48]。

建筑设计教学

P.克瑞的专业生涯是在美国开始的,而任建筑教师又是其开端。在建筑教育方面,他倾注了大量的心血,对建筑设计的“教”与“学”都有着很精到的见解,并在教学实践中形成了独特而有效的教学方法。P.克瑞被认为“无疑是全美国所拥有的最富才华的设计教师,得到了宾夕法尼亚大学学生最高的尊崇”[49]。(他)“是在美的法国教师中最闪亮的人物……他对懈怠的不屑鞭策着我们——他的幽默振奋了我们——他的先见令我们敬畏。……实践已证明,他的理解是正确的,他的原则是永恒的”[50]。P.克瑞于战后的1919年回到费城后,数百名“忠实而深情”的往届学生从各地赶到丁字尺俱乐部举行聚会,向P.克瑞致意,他被“奉若‘君王’”[51]。

关于设计,P.克瑞的基本认识就是:“这并非一门可在25或100节课内教完的科学,而是学生潜在美感的开发,是其品味和识别美的形式的一种教育。”“为做到真正的深刻与有效,这一学会如何欣赏新事物而藐视其他的缓慢演进阶段,必须只能是个体的和理性的,而不是将会被触及和永久影响的感性。”因此,在谈及人们青睐艺术家靠灵感产生新作,说设计师是天生而非造就的时候,P.克瑞的回答是否定的:“通常的事实大不相同,很少戏剧性……它暗示人自始至终的不懈努力,再有才华的人也必须和别人一样努力。……好的设计师和差的设计师之别在于前者比后者更有愿望与可能比后者要持久地学习。……学习是设计的基础,是以科学为基础的研究。”除了会学以外,好的设计师还“善于运用所学(知识)去发展与完善其设计”[52]。

对“教”一方的职责,P.克瑞的态度很明确:“学校教育之目标是方法的输入。”[53]“学校只是教会(他们)如何使用艺术家将会需要的工具。”而教师的任务则是“在学生根据任务书规定做出概略的设想后,保留其中可用之处,指出不足,并建议纠正之更佳方法”。“施教者首先应是个设计师,具有区别不同类型学生的洞察力……他不能刻板地强加给他们太多自己的偏好与惯用手法。”“一个由强烈表现欲支配个性的人终究不是个好的艺术教师,因为他将使学生不由自主地成为其仿效者。”他应该“理解学生的意愿,并给予学生自己不能发现的(发展)方向”[54]。

对于教学体系,P.克瑞在总体上是赞成1920年代形成的“美国式鲍扎”体系的。对否定它而主张转向纯“巴黎美术学院”体系或全新体系的倾向,他都曾发表过颇为中肯的看法。因为P.克瑞受恩于“巴黎美术学院”,也深知其对美国建筑教育事业的贡献,所以曾撰写数篇有关该学院的文章为其辩解。然而,他相信,要成立集权式的全国性建筑大学,“整体输入其组织形式与精神则是错误的”。其原因一是“巴黎美术学院”已因为“固守17世纪官方的艺术信条,以反对当代的个性和自由精神”而遭到了法国国内的非难,而这种专制性的信条,事实上是“对曲解了的维特鲁威原则的盲从,并以此为标准设定美和高雅品味”,而“认定这种专制仍有生命力的观点是错误的”。原因二是“美国的院校相对独立,要想找到统一性很困难……这种特权在美国会遭到坚决反对。……在法国,数世纪的集权制已使得其臣民习惯于一种近乎中国清政府的管理;而美国的政府部门迄今还无意就美学问题参与意见,在我们考虑就自己珍爱的信念做出选择时,我们应该为此而感恩戴德才是……”“巴黎体系已在美国大量采用,这是以不与过去和现在都很重要的其他教育原则相冲突为限度的。”P.克瑞认为法、美体系各有所长,都能培养出成功的建筑师。当然,对于当时的教学体系,P.克瑞也认为是有弊端的,即建筑课程时间不够,且由于公共课夹杂在一道,专业课格外支离破碎。但他觉得关键不在于延长学制(如当时有些学校4年改为5年),更有意义的是合理安排。他说:“我倾向于学生应在入建筑院系前得到公共基础教育。”不过这类改变在他看来只属于调整性的,“我们需要的是改进而非革命”[55]。

1930年起,由于现代主义运动的兴起,美国原有的建筑教育体系不可避免地受到了冲击。对此,P.克瑞在理智上明晰地意识到,“这场争论本质上是反对古典传统,以取得‘现代主义’的胜利,教育改革仅是个结果”,并且客观、善意地认为“这种健康的质疑”……可以“帮助我们确定方向……对那些想当然的事物进行更仔细的探究”。在具体到新旧体系替换问题时,P.克瑞又明确持保留态度。其原因大致是认为旧体系运转良好,而新体系尚不成熟。在P.克瑞看来,原有教育体系是“经多年试验发展而来”,“直到两三年前(指该文发表的1938年前两三年)这套建筑训练方法才被所有学校采用”。认为它并未失败,其证明就是“在20世纪,美国建筑师获得了世界范围的认同,并且它在时间上与学校影响的扩大是一致的”……“(它)显示出了明显的进步”;进一步的证明是“美国学生赴欧留学的人数在不断下降”。他评价这种“师生一起就同样的问题而工作的体系,仍然是我们所知的最好的方法。这是一种协作,通过尝试与失败,这个设计会逐渐最终成型。至少在不考虑所推荐的形式时,这种训练无疑有教学上的价值”。对谴责古典戒律抑制创造力,P.克瑞的回答是:“如此易被抑制的创造力绝不是有生命力的。”P.克瑞对“尚在怀疑状态下就会突然找到一个无疑提高了职业能力水平的体系”不能赞同。他引用柏拉图的话——“应该思考永恒之美”,告诫“必须避免把新颖比作美的价值混乱”。P.克瑞抱怨在有些学校探索新方向时,承担指引方向的诸论文作者(即建议者)“大部分不熟悉教学……(新的方向)都未经试验”,所以“这种草率试验”的受害者是“担任了试验品角色的学生们”。对新探索的课程中引进社会学、居住及经济等问题的研究,P.克瑞的看法是“不可能各方面都成为专家”,因此要做出选择,进行删减。在“做出改变的时候,必须确认新课程要比被抛弃的更有价值”。他引用R.布洛姆菲尔德(Reginald Blomfield)的话表达了他对增加课程的最终态度:“一个建筑师首先要具有的是他的设计知识与能力,这是他与其他人的区别所在”[56]。公平地讲,尽管P.克瑞并不守旧,但在面对“现代主义”大潮涌向学校之时,他的心理准备和承受力有些不够充分,多少还是有些旧情难舍。

据悉,作为宾夕法尼亚大学的设计图房主导教师,P.克瑞一直具体负责高年级的设计课教学。但宾夕法尼亚大学从1906年后便实行学分制,班级也已不存在,因此,以笔者之见,P.克瑞这种状态事实上维持的时间不长,很快就应转为除了设计初步以外的各级设计他都教。这一点,可由其学生杨廷宝就读期间一直选他做导师得以证实[57]。教学中,他在观念上坚持“初始草图(Preliminary Sketch)”的原则。即学生根据任务书独立做出的第一次构思草图,要作为方案始终的核心。在最终的设计中,基本构思不可改变。他认为这一做法有价值的理由:是(1)学生如无此草图便会花全设计过程中的大量时间在试验各种可能性上,但学校的目的并非寻找最佳解答,而是要学生研究一类问题;(2)(即便学生开始选择了欠佳的思路)他在尝试改善它时所花的努力要比一开始就给他正确解答时要大得多;(3)学生们在一道工作,如不强制要求保持基本构思,大家的设计方案便会渐渐趋同。

P.克瑞每天下午均准时到图房,以至于他的学生们“从不知道何时需要期待他”。“他是个献身于他学生们的和善的评图者。”“他在学生的图纸上铺上透明纸,用软铅笔画着,很少说话。”“他缓缓地从一桌移到另一桌”,不时地留下一句称赞或鼓励的话。“在学生的工作不令人满意时”,他便会平静而讽刺性地评论一下:“你把脑瓜留在家里的抽屉里啦?”“你真不晓得你在干什么!”……但并不会因此而积怨,因为“这从不带到第二天的评图中去”。在改图时,尽管学生做的都是同一题目,但P.克瑞“给他们的解答非常不同,因为每个人都要回到他的初始草图上去”。在他给某人改图时,“学生们多围在桌旁,都渴望能有星点收获”。“这是多么了不起的指导,就像干柴遇到了烈火:当他移至下一桌时,学生便感到一种狂喜的迸发。”当他“走过低班(应是一年级)学生桌前时,他们便温顺地站在一边,企盼着得到评判。他们完全像是在上帝的面前”[58]。

建筑创作实践

正如费城艺术馆馆长F.金布尔(Fiske Kimball)博士所说:“40年来,他(P.克瑞)用他的建筑赋予大地以美与功用,在建筑专业实践中出类拔萃。他教授建筑设计三十余年,但从未忘记大量的城市改造问题,并慷慨地献身公共服务事业。”H. R.谢普利(Henry R.Shepley)也评价“P.克瑞是个伟大的公共建筑设计师,是他同辈人中公认的领头人之一。他具有同辈建筑人中少有的个性。其作品的优异品质使其历史地位与日俱增”。

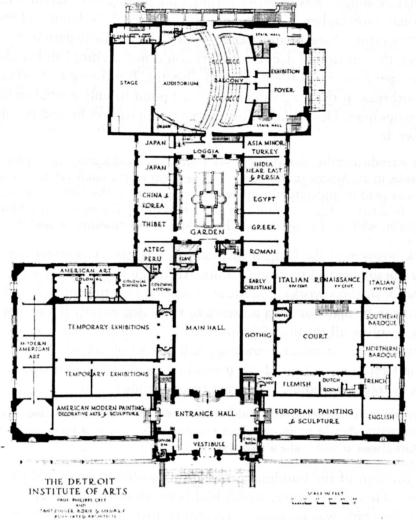

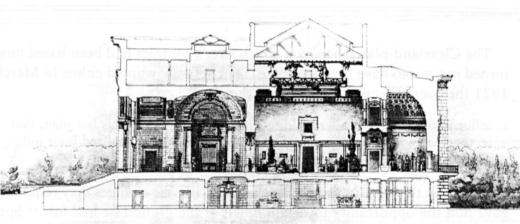

据笔者所掌握的资料,P.克瑞在美国的第一个工程是他到美后四年,1907年时竞赛获奖作——泛美联盟(Pan American Union,原名International Bureau of American Republics)大厦。当时参赛者有87人,P.克瑞的方案由A.凯尔西(Albert Kelsey)协助完成。该大厦1910年建成后被公认为“是他作品是中最好的”,也是“摩登时期最迷人的建筑物之一”[59]。还有人视他的这次获胜“为一个特殊的公民统一体特征的揭示与他从美术学院学到的设计方法之间的关系提供了教科书”,“他的泛美联盟设计也证实了他关注从业主常常矛盾的任务要求中找出有启发作用的公民关系的眼光”[60]。[见图7-20~图7-25]此后,他的创作便一发不可止。除第一次世界大战期间的4年左右以外,P.克瑞每年都有作品问世,其中1931年和1938年最多,工程项目数分别为14项和8项。

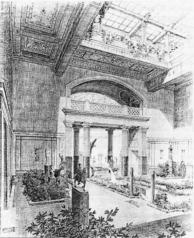

在P.克瑞的作品中,建筑类型覆盖面极广。其中有纪念碑(馆)、办公楼、学校、银行、法院、博物馆、住宅、公园建筑、电厂等民用与工业建筑,有桥、坝等市政类工程,还有火车厢体内部装饰设计等。在P.克瑞的众多设计作品中,许多都意义重大,曾在美国产生过很大的影响。[见图7-26~图7-40]据笔者的不完全统计[61],P.克瑞自1907—1945年间的工程设计项目总计达112项,其中参赛而未获奖建成的仅有11项。如按总年数39年(1907—1945年)计,平均每年有近3项(2.87)设计,如扣除1914—1918年赴法参战的5年,平均每年3项以上(3.3),这一频率即便是全职建筑师也应该算是相当高的。如按类型分析,P.克瑞的作品中为数最多的是高校规划及其建筑设计,数量高达20项,占总数的22%;其次是列车厢体内部装饰设计,数量是14项;再次就是纪念建筑类,数量是12项。另外,公路桥梁的设计在其作品中的比例也很大(占11%)。可以看出,P.克瑞是个“广谱”的建筑师,并在各类建筑的设计中都表现出了超凡的才华。在其作品中,首先是不乏对形式问题的关注,如纪念性建筑、市政厅、博物馆等显然形式的比重最大;而在桥梁等工程中,结构等技术问题就成了重点;住宅、医院等建筑中,功能的因素又上升为第一了……尽管或许由于他所处年代之故,在设计中他所取的多是“折衷主义”风格,但这并不影响他综合考虑建筑的各种因素。正如他的学生T.B.怀特(Theo B.White)所说:“尽管折衷主义者选择了历史的形式,但其中伟大的人是在以悉心关注建筑功能的态度去运用这些形式的”,也“并未阻碍他使用现代特征的材料和形式”。在某大桥的工程中,P.克瑞大胆地一反当时的风尚,设计了裸露式钢塔;在列车厢体内装修设计中,他的创意也是“革命性的”:“新颖的家具设计和组合,色彩对比强烈的不锈钢墙面”,“令人爽心、振奋”[62]。……这些,都是其运用新材料、新形式的有力证明。

1938年,美国建筑师协会(A.I.A.)授予了P.克瑞最高荣誉——金质奖章。P.克瑞在他的答谢发言中谦逊地说道:“……我在回顾我的专业生涯时并没有发现任何有别于我的开业伙伴们的东西。……我只不过是循着我的前辈们为我开辟的路径而已。从他们那里,我学会了形成建筑学专业的目标和准则。……因此,我所获得的认知使我所能够给予的实在是太少了。”“建筑艺术中,在为时代的理想创造形式方面,集体的成就要比个人的多……能成为创造我们时代建筑的工匠(artisan)就足以欣慰了,即便这份贡献并没有被认可。”[63]

宾夕法尼亚大学的建筑系作为美国折衷主义时期的学院式建筑教育的代表,在“美国背景+鲍扎理想”的大前提下,其整体运作中有诸多具体体现这一大前提的特点:

1.整个建筑系是应职业之需而在以职业化为目的的院校中设立,并在办学的始终得到职业团体的关注。

2.教学的目标定位明确——证明并教授理论,给学生以知识、信念与想象力,并且层次分明——本科、研究生与专科并行。

3.“设计”“图艺”及“建筑历史”类课程的安排重于“技术”和“公共”类课程,建筑的艺术性倾向明确。

4.教学管理井井有条。其中有硬性规定(如升级和毕业要求),也有灵活余地(如学分制);有教学氛围(画室精神),也有激励机制(竞赛)。

作为宾夕法尼亚大学建筑系的灵魂人物,P.克瑞深得鲍扎体系的真传,不仅在建筑设计方面炉火纯青,还在建筑教育及建筑学相关的诸如结构、施工等方面造诣精深;并且在教学、实践及理论三方面都硕果累累。为完善该系的学科和树立该系在全美的显赫地位立下了无人可比的功勋。更为可贵的是,身为一名“巴黎美术学院”嫡传的法国人,P.克瑞并未墨守他自己所受教育的戒律,而是清醒地认识到美国国情的特点,毅然反对全盘照搬“巴黎美术学院”的教学方式,极力主张在鲍扎精神的指导下走美国自己的道路,为“学院派”建筑教育体系在美国立足、扎根与完善、壮大做出了巨大的贡献。

图7-1 宾夕法尼亚大学建筑系所在的“学院大厦”二

图7-2 宾夕法尼亚大学建筑系设计教室——“大图房”二

图7-3 宾夕法尼亚大学建筑系“图书室”

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图7-4 宾夕法尼亚大学建筑系“素描室”

图7-5 宾夕法尼亚大学建筑系“一年级打样间”

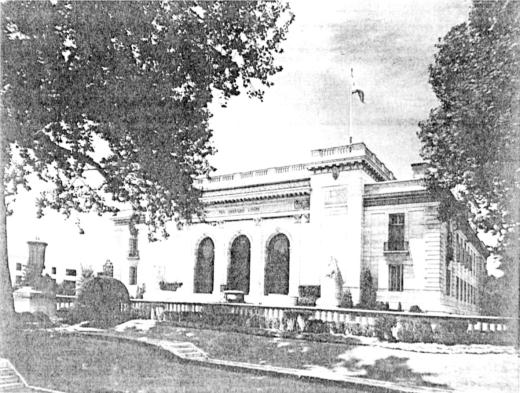

图7-6 宾夕法尼亚大学校景

图7-7 宾夕法尼亚大学“美术学院”

图7-8 宾夕法尼亚大学建筑系学生素描作业一

图7-9 宾夕法尼亚大学建筑系学生素描作业二

图7-10 宾夕法尼亚大学建筑系学生素描作业三

图7-11 宾夕法尼亚大学建筑系学生水彩作业一

图7-12 宾夕法尼亚大学建筑系学生水彩作业二

图7-13 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业一——“门廊设计”(一年级)

图7-14 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业四——“纪念碑设计”(三年级)

图7-15 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业二——“博物馆设计”(二年级)

图7-16 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业三——“鸟屋设计”(三年级)

图7-17 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业五——“工艺学校设计”(四年级)

图7-18 宾夕法尼亚大学建筑系学生设计作业六——“市场设计”(杨廷宝A级作业,一等奖)

图7-19 P.克瑞

图7-20 P.克瑞:“泛美大厦”平面图

图7-21 P.克瑞:“泛美大厦”剖面图

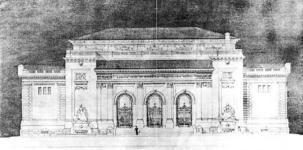

图7-22 P.克瑞:“泛美大厦”立面图

图7-23 P.克瑞:“泛美大厦”外观

图7-24 P.克瑞:“泛美大厦”庭院

图7-25 P.克瑞:“泛美大厦”内景

图7-26 P.克瑞:“底特律艺术学院”平面

图7-27 P.克瑞:“底特律艺术学院”剖面

图7-28 P.克瑞:“底特律艺术学院”大厅一

图7-29 P.克瑞:“底特律艺术学院”大厅二

图7-30 P.克瑞:“底特律艺术学院”外观

图7-31 P.克瑞:“底特律艺术学院”庭院一

图7-32 P.克瑞:“底特律艺术学院”庭院二

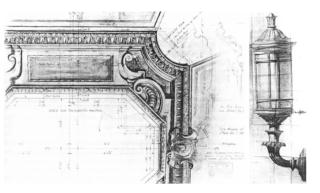

图7-33 P.克瑞:“底特律艺术学院”细部设计

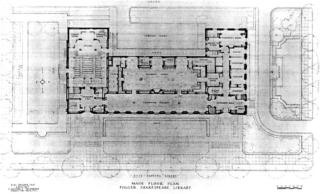

图7-34 P.克瑞:“莎士比亚图书馆”平面图

图7-35 P.克瑞:“莎士比亚图书馆”细部

图7-36 P.克瑞:“莎士比亚图书馆”立面图

图7-37 P.克瑞:“莎士比亚图书馆”外观

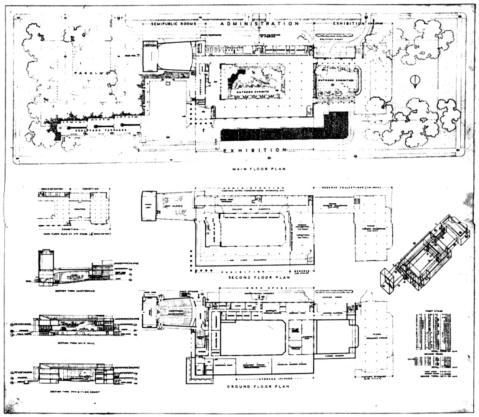

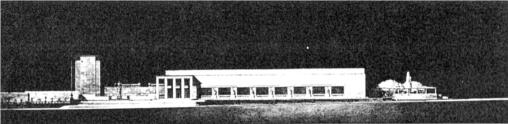

图7-38 P.克瑞:“史密森艺术馆”设计竞赛平面图

图7-39 P.克瑞:“史密森艺术馆”设计竞赛立面图

7-40 P.克瑞:“史密森艺术馆”设计竞赛立面细部

【注释】

[1]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:3.

[2]Theophilus Parsons Chandler,Jr.于1889年12月AIA年会上的演讲题,转引自:Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:10.

[3]Theophilus Parsons Chandler,Jr.于1889年12月AIA年会上的演讲题,转引自:Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:10.

[4]Warren Powers Laird.转引自:王俊雄.中国早期留美学生建筑教育过程之研究——以宾州大学毕业生为例,1999.

[5]Warren Powers Laird.转引自:Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100 Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:29.

[6]Warren Powers Laird.转引自:王俊雄.中国早期留美学生建筑教育过程之研究——以宾州大学毕业生为例,1999.

[7]Warren Powers Laird.转引自:Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100 Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:28.

[8]Warren Powers Laird.转引自:王俊雄.中国早期留美学生建筑教育过程之研究——以宾州大学毕业生为例,1999.

[9]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:54.

[10]Warren Powers Laird.转引自:王俊雄.中国早期留美学生建筑教育过程之研究——以宾州大学毕业生为例,1999.

[11]Percy C Stuart.School of Architecture of the University of Pennsylvania.The Architectural Record,1901,10(3):329

[12]Percy C Stuart.School of Architecture of the University of Pennsylvania.The Architectural Record,1901,10(3)329;又译为“唐恩理学院”——童寯.美国本雪文亚大学建筑系简述//童寯文集:第一卷,2000:222.

[13]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:31.

[14]Percy C Stuart.School of Architecture of the University of Pennsylvania.The Architectural Record,1901,10(3):318,326,332.

[15]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:37.

[16]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:37.

[17]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:103.(Pericles是雅典的大政治家,在其领导下,古希腊文化与国势达巅峰状态——笔者注)

[18]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:103.(Pericles是雅典的大政治家,在其领导下,古希腊文化与国势达巅峰状态——笔者注)

[19]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:30.

[20]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:29.

[21]本表资料来源:1898年数据及1914年平均值——Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:68-69,148;1901—02学年数据——THE School of Architecture of the University of Pennsylvania.A Biennial Review Illustrating the Work in Design and Drawing with a Statement of the Courses of Instruction,1901;1918—19学年数据——Catalogue of the University of Pennsylvania,1918-19.The University of Pennsylvania,1919.

[22]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States:54.

[23]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:29.

[24]Wright Jr.Esherick忆述,转引自:王俊雄.中国早期留美学生建筑教育过程之研究——以宾州大学毕业生为例,1999.

[25]表7-3及表7-4见本书P167-170——笔者根据宾夕法尼亚大学资料室所藏建筑设计日程及任务书整理。

[26]童寯.美国本雪文尼亚大学建筑系简述//童寯文集:第一卷,2000:222-226.

[27]杨廷宝.学生时代//杨廷宝建筑论述与作品选集,1997:169.

[28]杨廷宝.回忆我对建筑的认识//杨廷宝建筑论述与作品选集,1997:163.

[29]Theo B White.The Teacher//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:28.

[30]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:31.

[31]Percy C Stuart.School of Architecture of the University of Pennsylvania.The Architectural Record,1901,10(3):332-335.

[32]Harry Sternfeld.转引自:Theo B White.The teacher//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:25.

[33]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:102.

[34]Ann L.Strong,George E.Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:33.

[35]Theo B White.The teacher//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:36.

[36]Theo B White.The Honors and Accomplished Work of Paul Philippe Cret//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher.Philadelphia:The Art Alliance Press,1973:41.

[37]Elizabeth Greenwell Grossman.The Civic Architecture of Paul Cret,1996:213.

[38]Theo B White.Chronology//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:17.

[39]John F Harbeson.Foreword//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:13.

[40]Paul Philippe Cret.Style—Archaeology//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:51.

[41]John F Harbeson.Foreword//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:14.

[42]Paul Philippe Cret.The Architect as Collaborator of the Engineer//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:65.

[43]John F Harbeson.Foreword//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:14.

[44]John F Harbeson.Foreword//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:14.

[45]Paul Philippe Cret.Style—Archaeology//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:51.

[46]Paul Philippe Cret.Style—Archaeology//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:54.

[47]Paul Philippe Cret.The Architect as Collaborator of the Engineer//Theo B.White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:61-65.

[48]Paul Philippe Cret.Design and Construction//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:67-72.

[49]Arthur Clason Weatherhead.The History of Collegiate Education in Architecture in the United States,1941:102.

[50]Harry Sternfeld.(11届巴黎大奖得主、巴黎美术学院毕业生、宾夕法尼亚大学教授)转引自:Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:25.

[51]Theo B White.The Beaux-Arts System//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:23.

[52]Paul Philippe Cret//Theo B.White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:25.-29.

[53]Ann L Strong and George E Thomas.The Book of the School—100Years:The Graduate School of Fine Arts of the University of Pennsylvania,1990:33.

[54]Paul Philippe Cret.A Recent Aspect an Old Conflict//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:83-87.

[55]Paul Philippe Cret.The Question of Education:Evolution or Revolution//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:55-60.

[56]Paul Philippe Cret.A Recent Aspect an Old Conflict//Theo B White.Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:83-87.

[57]杨廷宝.学生时代//杨廷宝建筑论述与作品选集,1997:169.

[58]Theo B White.The teacher//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:25-29.

[59]Theo B White.The Architect//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:31.

[60]Elizabeth Greenwell Grossman.The Civic Architecture of Paul Cret,1996:26.

[61]Theo B White.The Honors and Accomplished Work of Paul Philippe Cret//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher.Philadelphia:The Art Alliance Press,1973:43-45.

[62]Theo B White.The Architect//Paul Philippe Cret,Architect and Teacher:30-36.

[63]Paul Philippe Cret.转引自:Elizabeth Greenwell Grossman.The Civic Architecture of Paul Cret,1996:212.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。