我所认识的香港记者

香港传媒完全由市场导向,市场决定其生存状况,因此,传媒之间竞争残酷,记者之间竞争激烈。媒体的高度商业化,既带来了许多好处,也带来了许多问题。正如英国《泰晤士报》一位资深人士所说:“香港没有世界一流的报纸,却有一流的记者”。的确,香港记者的敬业精神令世人钦佩。由于研究的需要,笔者在香港接触过不少记者,发现他们身上确有许多优点值得内地记者学习;当然也有一些问题,值得我们注意。

一、香港记者现状

据《香港2004》记载,“截至2004年年底,本港传播媒介除有46份日报,多份电子报章和799份期刊外,还有两家本地免费电视节目服务持牌机构、三家本地收费电视节目服务持牌机构、13家非本地电视节目服务持牌机构、一个政府电台,以及两个商营电台。”[1]香港新闻从业人员共有3万左右,其中编辑、记者将近1万人。香港记者年轻化且流动性大。据统计,51%的香港记者年龄在30岁以下,85%的记者年龄不到41岁,50岁以上的记者占7%。在媒体干过5年的记者,大多进入领导、管理层;很多“资深记者”,年龄不过30岁;“老记”也是非常年轻,且一半以上是女性,平均年龄不足30岁。香港记者从事新闻行业的平均年限只有5年零9个月,55%的记者工作不到两年就“跳槽”。真是铁打的营盘流水的兵。[2]

目前,在香港设有新闻传播院系的院校有四所:中文大学、浸会大学、树仁学院、珠海书院。香港大学公开进修学院设有一项文凭课程,专门供在职训练。从其它地方毕业来港当记者的,主要是来自英国、美国、澳大利亚等国及广州暨南大学与台湾国立政治大学。

二、香港记者的立身之本

香港新闻传媒界的残酷竞争,锻铸了香港记者的优秀品质,下面择其要点叙之。

1.敬业精神强。香港回归后,经济上遭受了一连串的挫折,首先是国际金融风暴的打击,之后是禽流感爆发,接着是沙士病毒的突袭等等,这些难以抗拒的灾难导致香港经济处于低迷状态,从而影响到香港各行各业人员的薪水,香港记者也不例外。与金融风暴之前相比,香港新闻从业人员的整体收入已经下降了3成。过去大学毕业后做记者月薪在12000元左右,现在只有7000至8000元;高级资深记者过去月入25000元左右,现在只有15000元左右;而部门主管过去都在4万至5万,现在已减至3万左右,包括总编、副总编的收入也都大大减少。另外许多传媒为节省开支还采取了减人手加工作量以及取消加班费、奖金、双粮等措施。[3]

虽然香港记者的收入低(香港的消费物价相当于内地的5倍),福利差,但是,香港记者的敬业精神丝毫未减。无论在本港采访、内地采访还是在国外采访,香港记者不怕苦、不怕累的精神给人留下了深刻的印象。两次海湾战争、阿富汗战争等危险之处,都能看到香港记者的身影;在大小记者招待会上提问较多的是香港记者。因为年轻,香港记者善于“死缠烂打”,采访中,他们有“等功”、“缠功”、“追功”、“闯功”等看家本领。为了采写一个报道,他们可以守候数天,直到收获为止。他们的“问功”甚是了得,直至对方一连串的“无可奉告”然后挟起公文包逃出重围,或者惹得对方满脸愠色,才心满意足就此收工。[4]

2.报道迅速。时效是新闻的第二生命。事件发生与新闻报道之间的时间差越短,新闻价值就越高。在激烈的竞争中,香港记者都明白这个道理,并且身体力行。据香港《东方日报》副总编辑林彦森介绍,许多报纸的记者都配备高速机车、无线电设备、数码相机;每天报社有专人监听警方无线电、一旦监听到某区有突发事件,就立即通知事发区的记者,记者立刻奔赴现场,通常比警察早到。这样,就可以拍到未经破坏的现场画面,通常为车祸、凶杀、火警等血淋淋镜头。另外,香港记者有巡街习惯,早上到医院、消防队、警察局等地方转转,目的是想找一些晚上的突发事件。由于香港记者的技术装备先进,加上他们敬业精神强,因此,采写的报道时效性强。在专访中,林副总编还告知,每当有大事发生时,许多报纸都有个第二次版,就是把事先排好版的一部分拿下来,重新换上报道晚上突发事件的版面。例如,香港艺人梅艳芳2003年12 月30日凌晨2时50分去世,第二天香港的报纸大都报道了此事;只有一家日报没有报道,结果主管的副总编被撤职。2004年台湾的5.17声明,晚上12点多才出来,《东方日报》、《太阳报》都改版,它有个第二次版加上这条新闻。报道迅速不但体现在记者的采写要快,而且还表现在编辑、出版、发行等环节都要快,唯如此方能赢得时效。据香港亚洲电视新闻总监刘澜昌博士介绍,《东方日报》与《苹果日报》,晚上九、十点截稿,十二点钟第一批报纸就印出来了,过了零点在旺角就有卖了,双方都在抢喝夜茶的客来买报纸,可见竞争甚是激烈。

3.采访廉洁。在高度商业化的香港,虽然记者收入不高,但是,他们采访廉洁的品质值得新闻从业者学习。有个香港记者曾向笔者讲起他去广东的一次采访,一到目的地,主办单位就给他一个资料袋,袋里装有600元红包;采访结束时,他把红包退还给了主办单位,并且说如果接了这个红包,他就是受贿,将会受到处罚。据亚洲电视新闻总监刘澜昌博士介绍,有一次,他们去湖南采访;采访后,对方给他们每人一个红包,他们都不肯接受,并且明确告诉对方,收红包是犯法的;如果收了,廉政公署会追查他们。在笔者接触的香港记者中,他们都表示:采访中不能接受对方的红包、礼品、有价证券;如果接受了对方的钱物,不仅要留案底,连工作都很难找,拿红包等于砸掉自己的饭碗。由此可见,香港记者采访廉洁。

4.敢于承受压力。香港记者的压力大,这是公认的。其一,不同媒体的记者相互之间竞争激烈。香港面积不大,但媒体众多,这些媒体完全靠市场生存。70年代香港的大报是《工商日报》和《华侨日报》,进入80年代,这两份报都相继关门。当初有很多晚报,现在一家也无。以前较有名气的时事杂志有《九十年代》、《百姓》等,但都因为经营困难而倒闭;代之而起的是《壹周刊》和《东周刊》等,这些杂志和以前明显不同的是已经远离了时事杂志的特点。[5]香港传媒业完全靠市场吃饭。如果所在传媒机构出现严重亏损,记者就要面临失业,因此,在香港,不同媒体的记者相互之间的竞争十分激烈。其二,同一媒体的记者相互之间竞争也是十分激烈。香港记者每天报道的任务繁重,其工作量相当于内地记者的3倍。许多报社规定一个记者每天要写几篇报道、多少字数或要拍多少张照片等;布置的任务,记者必须想方设法去完成,否则面临着批评、扣薪。有的报社采取“三个萝卜一个坑”的策略,因为版面有限,要各凭本事竞争,平均三个记者只有一个记者的稿件能上版面。其三,面临着同行失业者与应届大学毕业生的竞争。在香港,除少数几家传媒赚钱外,其余都是亏损。许多媒体不是裁员就是减薪。现在,全港4间大专院校每年毕业人数有600多人,加上海外与内地的新闻人才计有800多人,而香港所有传媒每年只能吸收400多人,计有一半人要改行,竞争激烈令人堪忧。[6]由此可见,香港记者压力真不少。

三、香港记者存在问题

虽然香港记者有许多优点,值得称赞;但是,香港记者也存在着诸多问题,有待解决。

1.报道公信力下降。近年来,海外传媒对香港新闻的转载率明显下降,反映外界传媒对香港新闻真实性的存疑。香港传媒之间的恶性竞争,导致一些传媒铤而走险,只求刺激销量,罔顾专业操守;为了制造轰动效应,大肆造假。例如 2003年4月《壹周刊》的封面故事“胡锦涛怒骂董建华”,纯系捏造,手法之恶劣令人震惊。2005年2月巩俐丈夫黄和祥控告《忽然1周》刊出一篇失实和诽谤他的报道,令他夫妇二人受辱和深感愤怒,陪审团判黄和祥胜诉及获20万元赔偿[7]。以偏概全、完全捏造、花钱策划等是香港某些记者在报道新闻时为了取得轰动效应的惯常做法。收集香港报纸上有关新闻诉讼的案例,完全假的、张冠李戴的“新闻”,屡见不鲜。香港大学民意网站2005年11月22日公布的香港新闻传媒整体公信力评分,评分结果见下表1。

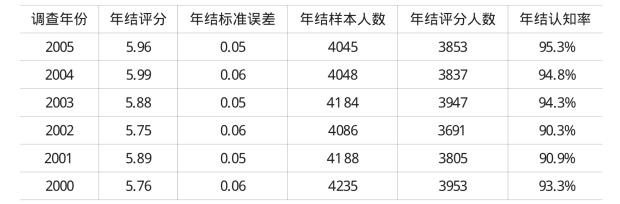

表1:2000-2005年香港市民对香港新闻传媒整体公信力评分调查结果统计表[8]

说明:评分幅度1-10分,以上所列“年结评分”是平均值。(https://www.xing528.com)

从上表可以看出,近6年来,香港市民对香港新闻传媒整体公信力的评分并不高,年结评分都在6分之下,说明香港传媒报道可信度不高。由此可见,香港记者对“真实是新闻的生命”的认识存在着偏差,尚需重新认识新闻的生命。

2.采写功底不厚。采写功底不厚主要表现在:(一)香港记者在采访中刨根问底的“问功”确实了不起,但提问的水平实在不敢恭维。例如,有位香港电视台记者曾问江泽民主席:“江主席,您认为董建华的工作做得好还是朱鎔基总理做得好?”;2003年10月9日有位香港记者在菲律宾采访该国总统阿罗约时,问“您是否仍有性生活?”等等,所有这些重大场合的提问,可以看出香港某些记者的提问水平不高。(二)香港记者的文字水平不高。阅读香港报刊或观看香港电视节目,时常见到许多错别字,例如,“挚友”错为“致友”。香港记者对词汇色彩的运用有时候不是很讲究,他们不太珍惜词汇的色彩,因此写出的报道与自己的观点立场有时候不一致。(三)缺乏必要的常识,包括法律、历史、地理、政治、经济、文化。如果知道特区行政长官与国家总理的职能、职责,就不会把二者相提并论。香港年轻记者占绝大多数,精力充沛,进取精神强;但也需要经常“充电”,不断提高自己的新闻业务水平。

3.不断冲击受众底线。市场导向下的香港传媒,有关暴力、色情的报道随处可见。血淋淋的图片、美女性感照片以及展示暴力过程的电脑作图大量充斥着报刊版面,刺激着受众感官。一些传媒为求独家报道,往往把公众兴趣凌驾于公共利益之上。常以知情权侵犯隐私权,造成社会心理紧张状态。不少被追踪的艺人、名人都对“狗仔队”的行径反感,香港演艺界就曾经发起“闭嘴行动”,三天内不接受传媒采访,以示抗议。许多家长在把报纸带回家之前,先要丢掉不适合小孩看的版面,这样才能在家放心看报。

一些记者以“揭露真相”为由,不断冲击受众的底线。香港曾有一名外籍妓女被强盗奸劫时乘机逃脱,赤身裸体跑到街上求救,到场的记者立即拍下她的裸体照,并刊登在头版头条。翻开香港报纸,几乎每天都有跳楼、烧炭自杀与犯罪的报道,在这些报道中,详叙其过程,尤其是对烧炭自杀描写得很浪漫,这样对读者尤其是青少年读者误导颇大。

通过上面分析,可以看出香港记者具有敬业精神强、报道迅速、采访廉洁、敢于承受压力等优秀品质;同时,香港记者也存在着诸多问题:报道公信力下降、采写功底不厚、不断冲击受众底线。本文研究香港记者,目的是为内地记者扬其长、避其短提供参考。

特别感谢:香港《东方日报》副总编辑林彦森、原香港亚洲电视新闻总监刘澜昌博士(现为副总裁)对作者在香港调研时接受专访并提供帮助。

本文发表于《新闻记者》2006年第5期。

【注释】

[1]《香港,2004》,香港特别行政区政府新闻处出版,第312页。

[2]陈昌凤:《香港传媒:欲说还休》,时代传媒,2002年第11期,w w w .tec119.com /nw /3/20031229/383.shtm l。

[3]于彦北:《从业者:编辑出题,记者跑街,名嘴“治港”》,紫荆,2003年第12期。

[4]于彦北:《从业者:编辑出题,记者跑街,名嘴“治港”》,紫荆,2003年第12期。

[5]李伟、戈旋:《八卦拳,狗仔队》,三联生活周刊,2002年11月15日。

[6]于彦北:《从业者:编辑出题,记者跑街,名嘴“治港”》,紫荆,2003年第12期。

[7]《香港东方日报》,2006年3月2日A10版,《壹传媒旗下刊物涉及的部分诉讼及捏造新闻事件》。

[8]《香港大学民意网站》,2005年11月22日,《香港新闻传媒整体公信力评分》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。