第九章 国内外反动统治势力对铁路的控制经营及其末路

帝国主义勾结中国反动统治集团控制经营中国铁路,为它们的利益服务。近代中国铁路的技术标准原是低的,设备原是不充足的,在它们的腐朽落后的管理下,营运的实际情况更是达不到可能达到的水平。

半殖民地半封建中国的社会经济从根本上决定了铁路运输的货种及其流动方向,反过来,国内外反动势力控制经营下的铁路运输,对中国社会经济又产生了严重的消极影响。

帝国主义掌握中国铁路,年年榨取巨额“贡金”,并使之难以摆脱对它们的债务束缚。国内反动统治集团把铁路视若利薮,对它作着超经济的盘剥,甚至明火执仗地劫夺铁路器材,破坏铁路建筑。腐朽落后的管理,经济的与超经济的压榨,使中国铁路长期处于艰窘、竭蹶和破产的困境。

至于俄、日、德、法等国在中国直接经营的铁路,更是它们公然进行军事、政治、经济侵略活动的重要工具。

第一节 帝国主义控制影响下中国铁路的管理经营体制和运价、联运问题

帝国主义列强投资建设中国铁路,决定了中国铁路的管理经营体制。帝国主义各国除了互相勾结,共同控制旧中国历届反动政府的路事机关,以实施对中国铁路的共同控制外,又在各自投资修建的铁路上,实行彼此排斥、互不相侔的经营制度。这种情况突出地表现在运价制度上。它们以运价制度作杠杆,既互相勾结,又互相竞争,对中国实行剥削和压榨。

一、管理经营体制

中国始创铁路时,原无专设的主管机关。经过中法战争,清朝政府把铁路作为整备海防的一环,从1885年起,将铁路事务交由总理海军事务衙门(简作“海署”)管辖。英、法、美等国帝国主义分子当时发表文章,表示异议,说中国管不好铁路。他们鼓吹应在“外国人协力合作”之下组织一个“铁路委员会”或“铁路局”“独立行动”,主管铁路的建设和管理事务。[1]这说明,中国刚有铁路,帝国主义列强就想以中国经营无能作口实,对中国铁路实施国际共管。

海署因海军在甲午战争中全军覆没而撤销。铁路事务一时失去主管机关。1895年秋,中国海关总税务司、英人赫德条陈总理各国事务衙门(简作“总署”)称:“铁路之设……须由总理各国事务衙门总司其事,以期获所主宰。”[2]此后几年间,帝国主义列强纷起争夺中国路权,使铁路问题成为中外交涉中经常出现的一个重要问题,中国铁路事务事实上归总署兼管。

赫德条陈铁路由总署“主宰”,并按照中国海关办法“经理开办”。[3]他在致其一个亲信金登斡的私函里进一步说明他的真意。“我曾向总理衙门建议,应将这些事掌握手内,派我[赫德自称]为总办,集中管理。”[4]赫德的条陈和私函,集中地反映了英国帝国主义的意图,即:英国企图继控制中国的经济大门——海关之后,把登堂入室的巨大甬道——铁路也掌握在手中。

帝国主义(其时主要是英国)谋求一手控制中国铁路的活动在20世纪末一直没有中断过。其著者,如天津关税务司德璀琳1897年7月向总署递上禀帖,也建议仿照海关组织铁路总局,任用外人经管铁路事务。[5]英国的中国协会1898年7月致函英国外交大臣沙士伯里,要求他采取某种手段,使中国按照海关模样,创立一个用外国人作职员的铁路局,监督管理中国铁路。[6]该协会对其建议作了如下说明:

清朝政府“在政治上处于无可救药的境地”,如果一任各国在中国竞筑铁路,势必导致瓜分中国;“维持中国的完整是和英国利益相一致”,采取上述铁路管理办法,可以减少“使中国”“瓜分”的危险。②

这就最清楚不过地表明,在帝国主义列强激烈瓜分中国的国际局势下,英国力图在它监护下保持中国的“完整”,以巩固它在中国的既得的优势地位。

清朝政府对帝国主义疯狂掠夺中国路权的活动,不单不敢抵制,还异想天开,妄谋“请各国共同保护”,以“散其瓜分之局”。它设计建立一个能够配合实施这个投降主义的路事机构。

维新派人士幻想通过改良,促使中国向资本主义方向发展。他们主张建设铁路,设立“铁路矿务总局”领导铁路和采矿事务。在戊戌变法的百日维新期间的1898年6月(四月),曾经设置这样一个“总局”,可是随着这次变法的失败,铁路矿务总局的机构虽然保留下来,但是已经失去它的政治内容。清朝政府利用这个机构作为在路事上执行投降方略的专管机关。

清朝政府设置铁路矿务总局,特派总理各国事务衙门大臣两员“专理其事”。该局成立后50天,也就是戊戌变法失败后第15天,总理各国事务衙门分致驻京各国公使一件照会,通知“路、矿两事”,准备“商借各国洋商资本,以期中外商民同沾利益”;已经设立“铁路矿务总局”,作为“以一事权”的“总汇之地”。[8]这个照会明确说明了铁路矿务总局在戊戌政变失败后的性质,原是清朝政府屈服于帝国主义压力,为了迎合帝国主义的需要而保留下来的统一出卖路权的行政机构。

铁路矿务总局在行政系统上是近代中国中央政府第一个主管铁路的专设机关。自此以后,路务机关在名称上尽管几经变易,[9]就其政治内容说,则一脉相承,一直沿袭下来。

半殖民地半封建中国虽在中央政府设置铁路的主管部门,授予统管全国铁路的职权,[10]可是在帝国主义分裂中国政策下,这个主管部门无论在清朝政府,还是北洋军阀政府或国民党政府统治时期,对全国铁路都从来没有能够实施真正的全面的统一管理。各地地方势力在不同的帝国主义国家的支持下,各自支配着他们管辖地区的铁路。例如,清朝政府敷设了京奉铁路,名义上受清朝政府中央主管,实际上则由历任北洋大臣管辖,与清朝中央政府并无直接关系。张之洞任湖广总督时,把粤汉铁路视作私人资本,专权控制这条铁路;当离湖广总督任、入京充当军机大臣时,他还要兼任督办粤汉铁路大臣,加以遥控。在北洋军阀政府统治时期,无论是掌握中央政柄的军阀,还是割据地方的军阀,都极力控制经营自己势力所及的铁路。他们既结党以扩张势力,复搜刮舞弊借饱私囊。1929年,国民党喧嚷全国“统一”,新军阀内部各派系依然在各地实行割据。各地铁路依然置在地方势力之下。举个著例,东北当年是中国铁路最密集的一个地区。1929年1月,张学良接受国民党政府的任命,当了东北边防军司令长官兼任东北政务委员会主席;次年,国民党二届四中全会决定:东三省外交、交通、财政分别移交国民党政府中央指挥管理。就铁路方面说,北宁、四洮、吉长等路为国有铁路,由中央直接管理;吉敦、吉海、洮昂、呼海各线,为省有铁路,由中央监督。可是国民党政府旋又决定,东北的铁路“委托”东北地方经营。这样,什么直接管理,什么由中央监督,都成为具文。国民党政府铁道部长1932年发牢骚:“铁道部名为全国铁道机关,可是能完全管理的,全国中不知有几条铁道!”“就广东讲”,那里的铁路“营业情况如何,中央不得而知;用人情况如何,局长是谁,也不得而知。叫他们报告,他们不理”。[11]直到1937年抗日战争爆发,全国铁路虽然已大体上由国民党中央政府主管部门主管,可是山西的同蒲铁路还是在晋系军阀控制之下,阳称接受“指挥”,阴则拒绝监督。

上述中国铁路管理体制的实际情况,正是半殖民地半封建中国铁路事业的特色。与国际帝国主义既要共同控制中国又要分裂中国相对应,中国铁路事业既受国际帝国主义共同控制的中央政府所管辖,却又受各个帝国主义国家支持的地方政府所控制,从来没有实现过管理的真正统一。

再及中国铁路的经营制度。

中国铁路可以大别为两类:①帝国主义国家直接建筑的铁路;②本国建筑的铁路。本国建筑的铁路绝大部分是帝国主义国家投资建筑的,叫做国有铁路,极少一部分是民营、省营以及“公营”的铁路,其中有一些与外资有着牵连。

中国铁路的经营,从开始时起,就采取分路经营的体制。俄、日、德、法等国在华分别直接建筑的中东、南满、胶济、滇越各路的体制,在下一节叙述它们的运输经营情况中一并叙述。这里专述本国建筑的铁路。

中国建筑的国有铁路中的绝大部分由于接受帝国主义列强提供的借款,这些国家的资本组织莫不采取多样方式强迫中国让予经营权作为借款的主要条件。在19世纪末至20世纪初,它们往往要求中国同意由债权人“代理经营”,并美其名曰“委托”。早期的京汉、道清、汴洛等路就是这样。这种所谓“代理经营”,其实就是让债权者直接经营。但这种方式在侵犯中国权益上毕竟是太露骨了。所以一到1905年前后中国人民爱国运动高涨的时候,帝国主义一般改采比较隐蔽的方式,主要是强迫中国同意债权者在借款建筑的铁路上,派进人员担任总工程师、总会计师等重要职务,以便既能控制铁路运输,又把铁路财务掌握在手。此外也有要求组织华洋联合的管理机构。例如根据中英《沪宁铁路借款合同》规定,该路应设立总管理局管理全路事宜,其人员组成规定英国人3名、中国人2名。个别铁路在合同上虽然不作用人限制,但规定须任用债权国人作所谓“顾问”。南浔借用日款所订的合同,就作了这样的规定。所有这些,尽管中国政府任用本国人作为一路的首长,实际上他们不是要听命于外国总工程师、总会计师,就是由外国“顾问”指使行事。这些首长“仅司公司签印”,“用人行政之权”“皆在洋员”。而在某些地区如东北,由于日本具有“特殊”势力,则一直采取直接控制经营的方式。例如1917年日本压迫中国所签订的吉长铁路借款合同,表面上写上“本铁路全路管理权属于中国政府”,但又规定中国政府须“在借款期限内,委托(债权者日本南满洲铁路股份)公司代为指挥经理营业”而由“满铁”控制了铁路的经营。此外,日本又自恃“占有政治上、经济上之优势”,认为不必“只着重于条文”,“争及章句之末”,“以实行为主”。[12]据此,虽然在借款,合同上不作有关让予经营权的规定,事实则就是“实行”了控制经营,如对吉会、洮昂等路。

国民党反动派于1927年建立其反动统治,成立铁道部的第一天起,在部中就留用、新聘大批外籍人员作为顾问或委员。后者用建议、意见书等方式,左右中国的铁道行政。

1928年,国民党政府大肆宣扬收回铁路管理权,统一铁路管理,形式上确也这么做了。比如,对早年建成的铁路如沪宁、沪杭甬、京奉等路,取消了总管理处,裁撤了洋总管。几条主要干线也于该年开始裁撤,由“督办”专权的“督办”制,改由铁道部直接管理。一些省营、民营铁路如潮汕、南浔等线,也由铁道部接管或整理。可是所有这些管理主权的收回和铁路管理的统一,是在国民党政权比北洋军阀政权进一步买办化(铁道部雇用了大批洋员做顾问、委员,就是一种标志)为前提而采取的。这样,这一变革的实现,与其说是管理主权真的收回了,毋宁说是帝国主义早从19世纪80年代开始一直梦寐以求企图实施国际共同管理的谋划获得了变相的实现。

国民党政府在20世纪30年代支使在它羽翼下成长的官僚垄断资本集团与外国垄断资本集团联合组织公司来经营由外国资本集团贷款建筑的铁路。不过,这些铁路多半未及经营,抗日战争就爆发了,这种方式也就在硝烟弥漫中归于消失。

归结于一点:中国的铁路由于受借款合同的束缚,都是在帝国主义不同程度的控制影响下经营的。帝国主义通过借款而攫取了铁路经营大权,使这些铁路仅仅在名义上属中国所有,实际上成为帝国主义压迫、奴役中国的工具。

二、运价

铁路运价可以大别为三种,即:货物运价、旅客票价和其他运价(如邮包、公物等运价)。货物运价是铁路运价的最重要部分,同时它也体现一个国家的经济政策。这里论述的运价问题,只限于货物运价。

铁路运价的制定,是独立国家行使行政主权的一种表现。就保护和促进一国的工农商业来说,运价自主与采取关税保护政策具有类似意义。

帝国主义国家自始即很注意中国铁路运价的问题,甚至把它的重要性与攫取铁路建筑权益等同看待。1898年法国在向清朝政府逼取建筑滇越铁路的特权时,英国经过反复分析研究,认为只要法国日后在这条铁路上不实行“差别运费率”,则这项特权即使让予法国,对英国不单“不会有害”,反“会增加”利益。[13]过了不到两个月,正当俄、德、法、比等国纷纷竞逐中国铁路权益时,英国提防这种争夺可能带给英国的“恶果”之一就是攫取了路权的各国在它们敷设的铁路上“用差别运率和其他种种特权来扼杀我们[英国]的贸易”。[14]这些情节表明了帝国主义国家对运价问题是何等重视。

帝国主义国家在19世纪末对中国路权展开激烈竞争时,美国于1899年主动与其他帝国主义国家约定:无论是英国、德国、俄国还是其他国家在华所“兴建、管理或经营之铁路”,“运输属于他国臣民之货物”,不实施差别运率。[15]22年之后,即到1922年年初,在美国发起召开的华盛顿会议通过的一个决议,又把上引文字的精神作为所谓《九国公约》的一部分,强加给中国,[16]而且规定:中国无权给本国客货运输以优于外商的待遇。这是帝国主义者继剥夺中国关税自主权后在铁路运价上强加给中国的其危害性与剥夺关税自主相似的又一束缚。

帝国主义国家除了合谋擅自规定中国铁路运价不许中外有别,必须同等对待的基本原则,还进一步采取各种手法,侵犯中国自主决定运价之权。

早在19世纪初年中国真正开始有铁路运输时,清朝政府就京汉铁路的煤运制定了一个运费标准,投资兴建此路的比利时竟认为侵犯了它的利益,由其驻使照会清朝政府,强迫它撤废了这一运费规定。清朝政府不敢坚持制定运价的自主之权,于是便成了一种先例,帝国主义国家一当中国反动当局无论是清朝还是国民党建立反动统治初年,对铁路运价仅仅考虑到外国来货,一般说价格较高、负担能力较大,因而规定应纳较高等级的运费。可是这个运率刚经颁布,帝国主义各国驻华公使立即纷起抗议,说什么违反了《九国公约》的规定,等等。

国民党政府屈服于帝国主义的压力。1931年,它的铁道部在召开商运会议期间,竟授权会议主席团作了如此声明:“外国对于我国铁路货物分等表内区分中外,认为违反华盛顿‘九国公约’第五条之规定”;“嗣后对于提倡国货,本部不再过问”!

国民党政府在运价上即使偶尔对中、外商货收费标准有些区别,实际掌握中国铁路营运大权的某些洋员也总抗不遵行。这种运价实际便让舶来商品在中国上陆之后,又可利用铁路横冲直撞深入内地,排挤国产货物了。

中国历届反动政府既被剥夺(或甘受其束缚)制定运价之权,铁路运价便任由控制这些铁路的帝国主义分子制定。他们各有各自的利益和标准,于是中国的铁路运价规定,被搞得极其繁杂。比如货物分等,在各条铁路上,既有分成二等、三等、四等、五等的,也有按货种、按距离区别等级的,甚至即使两路等级相同,运价也并不相等。

运价标准的繁杂不一,是中国铁路运价的一大特点。

不过,紊乱繁杂的运费率,并不利于帝国主义国家对华经济侵略。中国毕竟还是一个主权国家,1922年它们又利用北洋军阀政府,制定了一个普通货物分等标准,交各条铁路“遵行”。中国铁路似乎可以有一个统一的运费标准了,事实上并非如此。因为各个帝国主义国家为了自己的利益,每在所控制的铁路上,据上述“标准”而上下其手。例如正太铁路决定采用“部定”六等标准,可是它又另设“头等甲”、“二等乙”、“四等甲”、“六等甲”的等级。“部定”的六等实际上衍变成为十等。

1929年,国民党政府铁道部成立货等运价委员会,意图划一货等,统一运价,也作出了一些有关决议。可是这些决议一直没有普遍切实执行。

铁路运价一般通例分为普通运价和特种运价两种。中国近代铁路运输也采行这个制度。特别运价通例比普通运价较高或较低,用以鼓励或限制某些货种的运输。一个国家每每利用它作为杠杆,以求达到一定的政策目的。帝国主义各国利用所掌握的运价制定大权,除了一般运价,经常操纵特别运价来为它们侵略中国服务。

中国铁路的特别运价又细别为“特价”、“专价”两种,性质相同,只是对象有所区别。“特价”对物而言,比如煤,只要运这一货种,无论顾客是谁,都按这一货种的特价收费。“专价”适用对象是个人或单位。铁路方面同个人(单位)订定契约后,在运输其托运的货物便按专门订定的“专价”收费。中国铁路运输所订特价的运费,一般都比普通运价低。得益的基本上是舶来的商品,或在华外资厂、矿的产品。比如英国投资敷设的京奉线,从1900年起,对渗入英国资本的开平煤矿所产煤品,给予以降低运费的特价待遇。一待该线附近煤矿企业增多,由于它们都可享有运煤特价的待遇,京奉路局与开滦煤矿于1923年夏增签了一个专价合同,将运费再予削减,使开滦煤矿的煤的运费特受优惠,“最为便宜”。[17]

胶济铁路在中国赎回之后,由于控制在日本手里,该路局对日资鲁大煤矿特别给予优惠,什么“出口特约煤炭减价”,什么“特定运商专价”的运则,都是为它而设。这类运则的实施,不单使鲁大煤矿所产之煤在胶济路上转运享有“最低运率”的特惠,而且便于日本对中国煤炭资源的掠夺。

简单地说,铁路沿线的外资煤矿,不论是上述沿京奉、胶济两线的开滦、鲁大等矿,还是京汉、津浦、正太等沿线的井陉、正丰、中兴等矿,都享有低价优待。[18]

相反,民族资本的煤矿企业则备受歧视。抗日战争前京奉铁路运输英国资本的开滦煤和民族资本的阳泉煤所收运费,按每千吨公里计算,前者收7.34元、8.00元两种,后者统收12.00元。胶济路对民族资本经营的矿煤与日资经营的矿煤所收运费,成七与五之比。这些,最明显不过地表明偏惠外国资本,歧视中国资本。影响所及,如京汉、京绥、正太三路沿线民族资本的煤矿企业,在1932年前后,停滞不前,或者减产,甚至倒闭。

至于道清铁路1913年为了配合英资煤矿企业对民族资本企业的竞争,干脆拒运中国民族资本煤矿的产品,则不只是运价问题,而是利用垄断运输的地位,借助超经济的力量,窒息民族资本企业的强权行为了。

帝国主义国家的资产者凭借本国在华的外交强权,利用种种借口,与各条铁路订立了为数众多的减价的专价合同。例如,英美烟草公司以有长年大宗货运作理由,依靠英国母资津浦的势力,与津浦铁路局在20年代签订了专价合同,对该公司产品按普通运价减收20%。又如,美国一家机车公司曾向京绥铁路出售过机车等材料,另两家企业——纽约、亚细亚两家煤油公司就以该路欠有美国料债为理由,取得了订立托运煤油合同的利益,由铁路给予按普通运价减收几成的专价优待。此外,还有默许特定运价作为借款条件的。如德国垄断资本在1934年向国民党政府提供浙赣铁路材料借款,虽无明文,却由国民党政府铁道部给予谅解:凡江西产的钨矿砂经此路运输,给予照普通运价七折收费的优待。

帝国主义国家一些财政资本代理人操纵中国铁路运价,打着不实施差别运率的幌子,行其歧视国产商品之实。再举些例子具体说明。

纺织品中法兰绒,当时国产系棉织品,值廉;进口的是毛织品,值贵,可是因同名为法兰绒,铁路货运乃同列在二等。在实施所谓“不实施差别运率”的口实下,国产货种受到严重压迫。陕西灵宝地区所产的棉花和印度进口的棉花,因为同是棉花,根据“不实施差别运率”,两者列于同等,结果使印棉源源流入中国各埠,特别是上海,使陕棉在本国某些港口市场难以立足。

20世纪30年代初,国民党政府出于反共的需要,大肆宣传“复兴”农村,发展农村经济,对鸡蛋等农产品实施降等优待的特价待遇。资本主义世界市场正需廉价取得中国农产等品,各条铁路,特别是像京汉、胶济、津浦等铁路,不但雷厉风行地“遵行”此种优待办法,而且对世界市场所需的农产品,铁路运费莫不订得很低。举胶济路来说,棉花照普通四等八折、花生照普通四等七折,既减等又打折扣。

帝国主义控制经营下的铁路,即使对同等货种收取同等运价,可是由于对整车与非整车所收运费差距比例的失常,舶来商品或外资在华制出的商品一般地说来,货量大,装整车的机会多,企业负担能力也比中国企业强,铁路运价规定貌似“公正”,实际上往往偏利于外国资本,使外国企业在中国市场取得额外的便利来扩展自己产品的销售市场,给民族企业以不公平的重负和压迫。

以上是就中国所有(包括“国有”、“省营”、“民营”各铁路)的铁路说的,以下简单一述外国在华直接建筑铁路的运价情况。

帝国主义列强在华建筑的铁路,主要有四条:中东、南满、胶济和滇越,至于金福、天图、穆棱、溪城各线长度很短,在运输上也不怎么重要。这里只就上述主要的四条铁路说。日本帝国主义军事侵略中国时,也强占了一些铁路。日本军事占领区中的铁路经营则于另节叙述。

中东等四路由于地理条件及占有国具体情况的不同,它们操纵运价的手法也有所不同。但有一点是共同的:它们都利用铁路运价来影响铁路通过地区经济的发展,使这些地区的经济活动符合俄、日、德、法等国的利益和需要。

俄国沙皇政府颁布的东省铁路章程规定,授予铁路公司以“自行酌定”运费的权限。中东铁路通车初期的运价制度,以把东北地区变成沙俄的独占殖民地作为原则出发点。整个运价制度由中东铁路本路运输运则和中俄联运运则为主组成,而后者又分中俄陆运出口运则、中俄陆运入口运则和黑龙江及乌苏里江两河陆运和河运运则三种。

中东铁路本路运输运则所定的是高运费率制。与俄国当时铁路运费率比较,这个运则和俄国国内其他铁路所收运价约成十与七之比。中东铁路公司借此以榨取最大的利润。俄国对它所想取得(或推销)的商货,则另外给予减价的优待,但这种减费运输只适用于由大连或发自大连的货种。为什么要这样呢?沙皇政府的用心在于促进货物经大连吞吐,以求能够达到参与太平洋商业竞争的目的。

中俄联运运则是中东铁路注意的重点。它的运费率比中东铁路本路运输所收低1/7或1/8。对俄货的运价尤其低廉。根据中东铁路本路运输运费率,货运按重量计,每普特/里为1/7戈比,而根据中俄联运运则,运输俄货如布匹、化妆品或其他工业品,每普特/里只合1/45戈比,最低廉的只有1/88戈比。两种运价的差率,使运输同一货种,从莫斯科至哈尔滨间7511公里,与从哈尔滨到大连间946公里的费用,几乎相同。他如乌苏里江、黑龙江的陆运、河运运输费率,虽然具体数字有些差异,但所本原则与此相同。

在如此运价制度作用下,俄国商品输入量急剧增加,东北农产等品输俄量也迅速增加。中国东北地区急剧地变成了好像是俄国的国内市场。

日俄战争后,大连落在日本手中。形势变了,中东铁路的运价也作了改变。俄国此前专注于繁荣大连,现在移注于它的远东省海参崴,企图以海参崴与大连抗衡。中东路局据此改定它的运价政策,使大量同等货物在中东路700余公里(哈尔滨经绥芬河至海参崴)转运所收费用,比在南路只200多公里(哈尔滨至长春)转运还要便宜。1908年俄国沙皇政府为谋增进东北北部食粮、原料等向它的滨海边区输出,以哺育该地经济的发展,在中东铁路与乌苏里路实行联运,制定了特别运价则例。单是1910年一年,经此路运出的东北所产的粮食,达3332万普特,煤炭251万普特,食盐295万普特,青菜48万普特,以及木料杂货,等等,共计5758万普特。[19]

俄国帝国主义尤垂涎于东北所产的粮食。它利用中东铁路从东北,特别是它的北部经铁路运入俄境的,在1911~1917年七年间,共达144000多万斤。大量粮食无限制地输出,给中国人民带来灾难。中东铁路在俄国帝国主义一手制定的运价政策作用下,成了源源吮吸中国资源特别是农产资源的吸血管。

日本割取南满铁路之后,以使货流集中到该路终点港大连,作为制定运价制度的出发点。1907年7月,它在南满铁路实施“海港发、到特别运费率”的运费制度,对发自或到达大连的货运,给以特廉的优待,以与其他铁路(如京奉)、水路(辽河)竞争,使之业务凋零,或者转为己用。

“满铁”的运价制度作为日本帝国主义整个殖民政策的一个组成部分,对促成东北与日本贸易的急剧扩展起了很大作用,使东北日益变成为日本商品的输出市场和重要物资的供给地。[20]

丹东的地位对日本来说在较小程度上与大连类似。日本自丹东发出或到达丹东的货运虽未定特别运费率,但在实际上,另有优待收费的办法。这又便利了日本实施经济侵略。

南满铁路除执行“海港发、到特别运费率”,并配合日本政府侵略政治的需要,常于所谓“必要时”“低减”运价以操纵东北南部的铁路运输。例如,从它控制营运此线起直到1931年“九一八”事变,它为了夺取京奉铁路的货运,忽而在某些区段实施运费“大减价”(如1907年对从昌图南运货运,采取过这种措施,以及以后采取略低运价的手法);忽而采取随京奉运价之增而增、运价之减而减的浮动制度,但有一个界限,以略低于京奉为准则(如1929年年底,京奉路把各种油、粮、油饼等货从三等改定为二等,南满接着也将该类货种改定为三等或四等)。

南满铁路与中东铁路既有互相协调的一面,又有相互竞争的一面。日本想把东北北部货物引向南下,与俄方谈判,一再要求以哈尔滨为两路货物流动的分水岭。俄国则坚持以长春作为分界线。日本一方面与俄国谈判,另一方面则随时操纵运价,使北边货流不走往或少走往海参崴,而南向大连灌注。为了这一目的,它对由四洮运至长春入南满铁路的货物特别制定廉价运费。自然,这不仅仅是争夺货运问题,而更具深意:通过对货运的争夺实行经济势力的扩张。

日本为了倾销某种商品或大量掠夺某种农、矿产品,更随时制定特价的运价。例如,1925年后,南满铁路对从日本的大阪、神户两地运来的棉纱、棉布等九种轻工业品,特给优惠,规定了特廉的运价。南满铁路对东北的大豆、豆饼的输出,采取了类似手法。这样的运价政策,促使东北地区迅速卷入受日本控制的殖民地经济的漩涡。

帝国主义原是一丘之貉!它们在自己直接经营铁路的运价政策上所玩弄的具体手法虽有不同,但是它们都实施以“繁荣”它们所盘踞的港口为目的的港口特价制度。不论俄国、日本,或是德国,都是这样。

德国敷设胶济铁路原不单以山东全省作为该路经济属区,而是把远至河北、河南等地也作为自己的经济势力范围。它为了要使青岛成为进出华北地区的主要港口和与天津作有利的竞争,在铁路运价上,对凡从内地运达青岛的农副产品,规定了特低的运价,以便补偿从济南到青岛比从同地到天津远60余里的地理距离上的不利。而对从青岛运往内地的工业品,如煤油、棉纱、布匹、糖等,则特别规定按一般运费标准减价折收的优待,以利于这些商货深入散布于内地。

第一次世界大战爆发后,日本一度取代德国占有胶济铁路,采用同样的运价制度,而且更为露骨。

法国的滇越铁路公司根据公司章程享有“自行核定”客运、货运运价权。此路在运输上对云南及其邻近省份占有垄断的优越地位,因此一贯实施高价运费率,其实质是于运费之外加征一份通过税,并且经常任意在运价之外,滥加杂费。[21]

滇锡需要滇越铁路为之外运,它也是该路的一项重要货运。滇越铁路以其垄断滇锡外运的特殊地位,一再随着国际市场上锡价的增长而提高滇锡的运费。1906年该路通至蒙自,锡的运价每吨16元;过了三年,每吨运价提至45元,几乎增加三倍。再过约20年,锡的运价每吨超过100元。运价这种急剧增长,无异明目张胆的勒索!

滇越路局通过提高锡的运价,实现了从中国矿业资本家手里分取锡矿矿工所创造的剩余价值。它用这种办法,以求达到榨取最大限额利润的目的。

另一方面,滇越铁路为了适应法国倾销商品和廉价取得云南及其邻近省区物资的需要,对于法国产品和非法国产品经常随意调整收费标准。加上法国在云南所独具的政治、经济势力,造成了“就事实而言,非得法国的允许”,“无人无物得以进入云南”。[22]法国的本国产品和在越南的法国资本产品在输入云南的外货量中所占的比重,从滇越铁路通车之后到抗日战争前夕,从几乎是“无”急剧增加到60%以上。这就是当年看得见的活生生的现实。

总之,铁路的运价体现铁路究竟为谁的利益服务的问题。近代中国铁路——无论是帝国主义国家在华直接建筑,还是提供借贷资本建筑——的运价,无一不是主要为帝国主义经济侵略服务,它严重影响了中国民族生产事业的发展。

三、联运制度

帝国主义列强都想深入、更深入于中国内地,最初顾不上铁路的联络运输。经过第一次世界大战,主要帝国主义各国既达成共同控制中国的妥协,为求有利于对中国实施全面的经济侵略,都叫嚷路不相连的运输制度的落后而渴谋实行联运。其实,它们原本是造成运输制度落后的罪魁祸首!

北洋军阀政府在国际帝国主义的政治压力下,于1921年1月,决定实行货物的联络运输制度。[23]当时参加这个制度的计有九路:京汉、道清、京绥、京奉、津浦、沪杭甬、沪宁、正太和陇海。这些铁路,其实也就包括除了东北的全国各地所有可以实行联运的线路。

中国铁路的联运制度在以后几年军阀混战频仍状态中发展迟缓,到1928年,事实上濒于停顿。

1931年3月,国民党政府铁道部决定恢复联运业务,参加者除原有九路,又加上胶济,形成喧腾一时的所谓“十路联运”。同时决定实行水陆联运案,规定由有联运可能的国有各路与国营招商局协议订约,实行水陆联运。参加的先后有京奉、胶济、陇海各线。

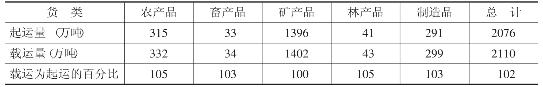

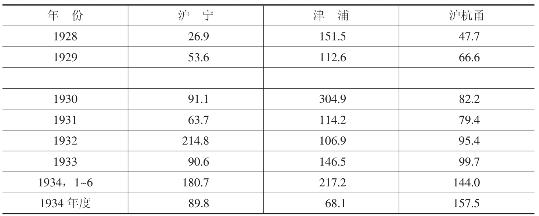

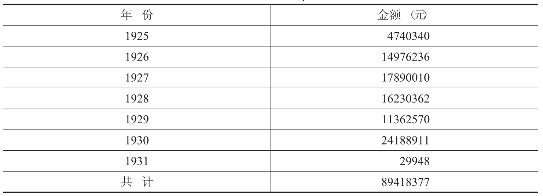

初创货物联运时,并未特定联运运价,只以本路运价相加作为联运运价。这种计价办法违背了一般运输价格递远递减的原则,形成了货物不胜运费负担的后果。加上当时所谓联运,大多是联站换车,一装一卸仍多不便,联运业务不见发展。举1932年为例,把铁路货运的起运量与载运量作一比较,就表明了这点,见表9-1。

表9-1 国有铁路联运情况:载运与起运货量的比较1932年

据《中华国有铁路统计总报告》(民国二十一年),第85页。

在国民党反动派宣扬“全国统一”声中,在国际帝国主义,特别是欧美帝国主义力求进一步全面剥削中国的形势下,国民党政府铁道部才本着递远递减的原则,首次订出联运运价制度。

与此同时,为了增强反动统治的经济基础,也为了适应国际帝国主义经济侵略的需要,除把铁路联运全面推广,与航路运输相联络外,并开始实行铁路的国际联运。

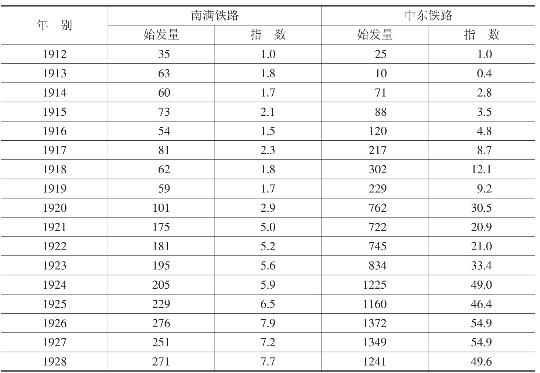

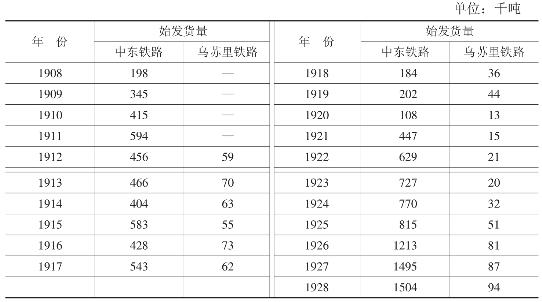

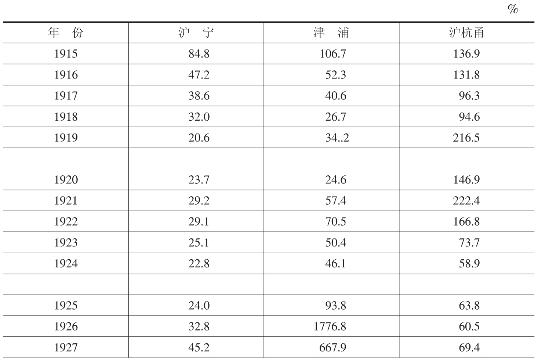

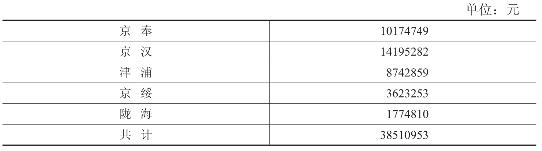

说到铁路的国际联运和水陆联运,日、俄两国早于1912年5月就在中东、南满两路与俄境的乌苏里各铁路之间施行了。它们用此掠夺东北的富源,展开尔虞我诈的竞争。结果,日本占有优先,联运货流急剧地向着有利于南满铁路、大连港发展。表9-2中,中东的始发量的增长速度远远超过南满,就表明着南满吸取东北北部的货运量是一年比一年增多。

1913年,日本向北洋军阀政府提出商谈关于开展中日间陆(铁路)海(航运)联运的问题,同年4月在东京达成协议。不过当时涉及的只限于旅客和包裹业务,对于社会经济影响不大。

到了30年代初,国民党政府全面开展联络运输,在日本的诱胁下,更把中日国际联运扩充为如下五条:

表9-2 中东、南满两路联运发货量及其增长趋势 1912年= 1 1912~1928年 单位:千吨

据《东三省铁路联络运输调查》,见《铁路月刊:平汉线》,第21期,“调查”,第3页,1932 年3月。

1.日本铁道省各铁路—朝鲜铁路—辽宁—中国国有铁路。

2.日本铁道省各铁路—轮船航路—上海—中国国有铁路。

3.日本铁道省各铁路—轮船航路—青岛—中国国有铁路。

4.日本南满铁路—轮船航路—青岛—胶济路。

5.大连—轮船航路—天津—中国国有铁路。

在帝国主义的强权政治支配下,这样的国际联运,使中国国有铁路全为日本帝国主义所利用。它既可以把自己的势力循着中国国有铁路深入渗透到内地,又可以抓住铁路这个纲,使整个中国卷进于它的经济统治范围之内。

总之,中国铁路实行联络运输,虽有利于密切国内各地区间联系,可是若与运价联系一起,是更适应于帝国主义侵略的需要,在运输经济上起着肢解中国的作用。至于中日间的国际联运,更显然是为日本的势力扩大侵入中国,造成方便条件。

第二节 运输效能、运输内容和特点

中国铁路在国内外反动势力的控制经营下,由于技术设备低劣和管理经营落后腐败,运输效率很低。无论线路或车辆都未能充分发挥其效用。旧中国半殖民地半封建的社会性质从根本上决定了铁路运输的内容以及它的特点,这种铁路运输又反作用于中国社会,加深着它的半殖民地半封建化。

一、线路、车辆利用情况

(一)铁路营业里程的变迁

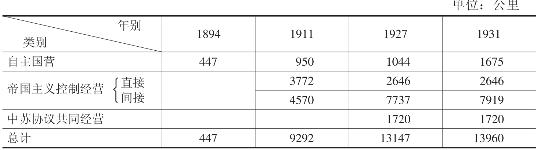

近代中国各个时期铁路建筑经过已详上章。历年交付营运的铁路里程,在抗日战争前基本上与成路的里程相符。从1881年起到1931年的半个世纪里,从9公里增至13960公里。历年营运的铁路又可分成自主经营和帝国主义势力控制经营(复分直接控制经营和间接控制经营)两种。1924年后,中东铁路由中苏两国共同经营(见表9-3)。

表9-3 1894~1931年铁路营业里程

1931年“九一八”事变后失去东北铁路(包括中东、南满铁路)6000余公里。1932年以后有一些新线投入营运,1937年抗日战争全面爆发时,全国营运的线路约11000公里。

抗战开始后,华北、华东、华中及华南大部分的铁路相继沦落于日寇手中。1939年中日战争进入相持阶段,战场基本稳定。1941~1945年历年营运铁路的线路和里程如表9-4所示。

表9-4 1941~1945年铁路营业里程

据[国民党政府]《交通部统计年表》,民国三十年,第34页;民国三十一年,第25页;民国三十二年,第9表;民国三十三年,第27页;民国三十四年,第36~37页。

注:①1945年计至抗日战争胜利日止。

②各线路的通车区间,详情如下:

陇海:1941~1943年,洛阳—宝鸡段并咸阳—铜川支线;1944~1945年,阌底镇—宝鸡段。

粤汉:1941~1942年,湘潭—曲江段;1943年,田心—曲江段;1944年,栖凤渡—乐昌段。

湘桂:1941年,衡阳—柳州段;1942~1943年,柳州—来宾段。

浙赣:1941年,安华市—邓家桥段,1943~1944年,上饶—江山段。

黔桂:1941年,柳州—金城江段;1942年,柳州—拔贡段;1943~1944年,南丹—都匀段。

川滇:1941年,曲靖—昆明段;1942年,包括滇缅线的昆盼—安宁段;1943~1945年,沾露益—曲靖—昆明段,加滇缅线的昆明—安宁段。

宝天:1943~1944年,宝鸡—石门段。

湘黔:1943年,田心—汀潭段。

滇越华段:1949~1945年,昆明—碧色寨段。

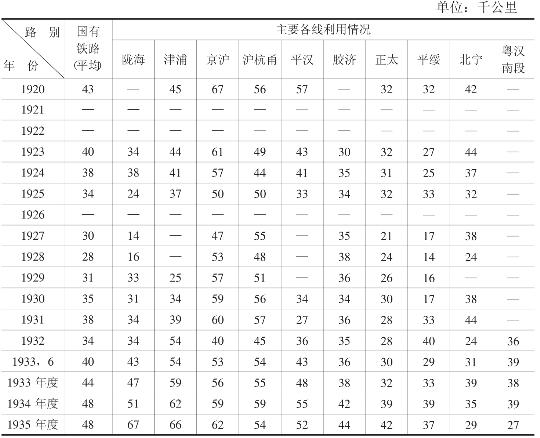

(二)铁路线路的利用情况

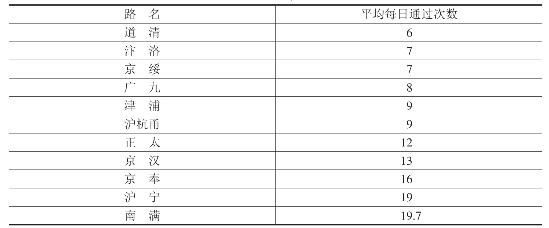

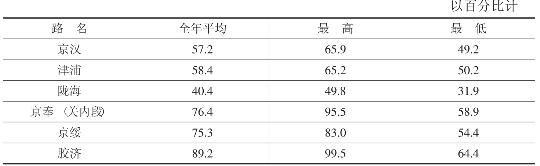

中国铁路几乎全部都是单线。只有京奉、沪宁等少数几条铁路上某些区段如唐榆(唐山—山海关)、沪枫(上海—枫泾)是复线。据国民党政府军事委员会在抗日战争前夕的调查,线路每日通过列车能力在20~25次之间。然而在国内外反动势力控制经营下,除了抗日战争的最初期间情况非常,铁路的实际通车情况迄未达到这个水平。1918年、1919年两年国有各路日平均通过列车次数,分别为11次和12次,仅及可能达到次数的半数。今将道清等十路1918年日平均列车次数,列于表9-5中。

表9-5 行车密度比较1918年

据斯脱林格:《中国铁路系统》(英文),第74~104页。

表9-5附列日本在中国经营的南满铁路作为比较。中国国营铁路仅有沪宁、京奉两线的行车密度与它接近,其他八路差距很大。

中国铁路平均日通过列车次数未能达到线路通过能力的水平,以及中国所有的铁路与帝国主义在中国经营的铁路在通过次数上的差距,都说明在中国除了铁路线路不足外,已经设置的铁路也未获得充分的利用。

铁路线路未获充分利用,表现在所完成的运输量上是,旧中国铁路每公里货载量和货载吨公里一直分别徘徊在两三千吨和43万~73万吨公里之间,远远比不上当时的一些发达的资本主义国家,也落在当时处在殖民地地位的印度的后面。

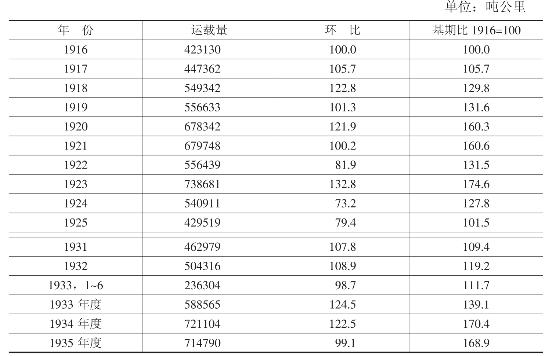

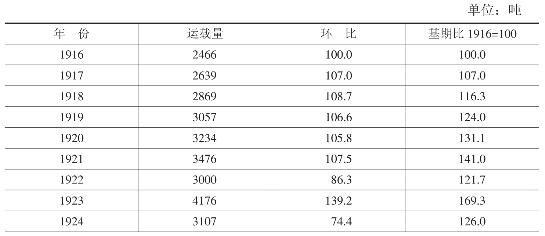

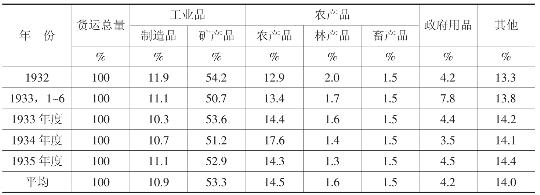

表9-6、表9-7列举铁路货运密度,即铁路每公里每年承担的货运量,分别以吨公里和吨为单位,[25]借资反映当时的具体状况。

(三)车辆利用情况

铁路靠车辆来完成运输任务。车辆的运用是否得当,不单直接影响铁路的营运水平,客、货的流动是否便利,而且对整个社会经济也有影响。车辆的管理与利用情况,是铁路管理是否有效的一项重要指标。![]() ;以吨为单位的计算式:

;以吨为单位的计算式:![]() 。

。

表9-6 铁路货运密度1916~1925年、1931~1936年6月

据《国有铁路会计统计总报告》,1923年,第42页;1925年,第43页。《中华国有铁路统计总报告》,1932年,第66页;1934年,第68页;1935年,第84页。

编者注:本表仅计工农业产品的载运量,铁路材料等项载运量未计在内。1933年指数以1~6月加倍计算。1933年7月起按年度计算,即以本年7月至第二年6月为一年度。下表同。

表9-7 铁路货运密度1916~1925年、1931~1936年6月

续表

据《国有铁路会计统计总报告》,1932年,第41页;1925年,第42页。《中华国有铁路统计总报告》,1932年,第65页;1934年,第67页;1935年,第83页。

车辆分三种:机车、货车和客车。铁路该备多少车辆原须视客、货运输情况来决定。过多则虚耗车辆,过少则客、货积滞,都非所宜。近代中国铁路一般地说是车辆设备不足,但是各条铁路又各不相同。在分线管理制度下,各路之间无从统筹调配,酌盈济虚,利用的失当,更增加了车辆不足的严重程度。

机车是铁路的一项最主要设备。它的利用效率的高低,直接影响铁路运输能力能否得到最大的发挥,进而影响铁路的管理水平。中国铁路机车利用率一向很低。除了由于路各为政,此盈彼缺,互难调剂外,机车的修理、停驶比率之高,更是经常影响机车能力不得充分发挥的重要因素。据实地调查,抗战前夕华北地区京汉、津浦等七条干线机车的修理百分率达29.7%。[26]这也就是说,几乎有1/3的机车不在使用,而在修理。在段机车每日平均在路时间也比较少,也妨碍机车能力的发挥。如把勉强行驶的残损、老旧的机车的行驶公里也计算在内,机车的利用率将更低。

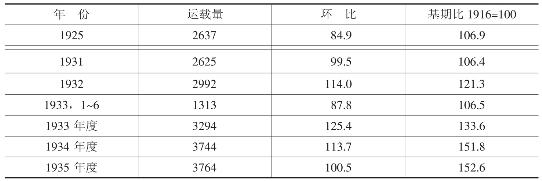

1920~1936年间国有铁路机车的平均行驶公里,如表9-8所示。

从上表可以看出,各条铁路或同一条铁路在不同年份机车利用的情况极不平衡。以1927年为例,机车行驶里程沪杭甬为55000公里,陇海只有这个数字的1/5多一些,即14000公里。1936年,陇海为67000公里,而在粤汉南段只不过21000公里。就同一条铁路说。津浦利用率最高的一年(1936年)达66000公里,而最低的一年(1929年)只有25000公里;陇海的利用率最高和最低的年份分别为67000公里(1936年)和14000公里(1927年),差距更大。

表9-8 历年机车行驶公里1920~1936年

据《中华国有铁路统计总报告》,1935年,第10~13页。

尽管上表未涉及机车行驶公里能够达到的合理定额,某一年份某路的最多行驶公里数未必证明机车行驶能力已经充分发挥,但是少于此数的行驶里程则正表明机车行驶能力没有充分发挥。不平衡的现象所掩盖的正是这种机车没有取得充分利用的实际情况。

另一方面,机车的利用效率就行驶里程说,在上表所统计的16年间,时多时少,始终踏步不前。这又表明,中国铁路机车利用情况长时期中毫无进步。

据调查,1934年华北地区京汉等五路机车日平均经行里程可以达到200公里,实际上京汉191公里,津浦230公里,陇海148公里,京奉95公里,京绥103公里,胶济90公里。[27]从这些数字可以看出:①原定的标准绝不是不能达到(即使不说它是低的)。②即使是这样的标准,却几乎有一半线路远远没有达到,这又可以看出机车利用效率之低了。还要指出,上述的机车利用率,是半殖民地半封建中国所曾达到过的最高利用水平。

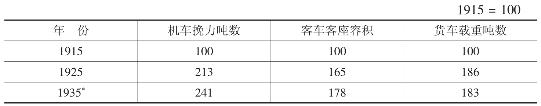

中国铁路机车挽力的利用效率,如果以机车的挽力吨数和客车座位容积、货车载重吨数作番比较,在1912~1936年的25年中,不单是踏步不前,反而有所下降,如表9-9所示。

表9-9 机车挽力、客车座位、货车载重增长指数1915~1936年

据严中平等:《中国近代经济史统计资料选辑》,第196页。

1935年系1935年度,即从该年7月1日起至1936年8月30日。

最后,提一下货车机车在段停留时间情况。举抗日战争前夕在中国铁路运输中具有代表性的京汉、津浦、陇海、京奉、京绥五大干线说。在段货车机车每日平均在路为6.6~9.1小时,各路货车平均停站时间,最短的是京奉,计14.63小时;最长的是陇海,达40.53小时,其余三路从22.64小时到29.71小时不等。[28]非生产时间竟如此之长,自然要影响到利用效率了。

至于货车车辆,暂且不说它的设备是否充足,已有的车辆也往往得不到充分的利用。原因之一,是调度失当,支配不均。“在站上空闲一日、半月者有之”,“甚至一、二个月者亦有之。”[29]“一站空车待货,站轨阻塞;……他站则货物待车,无法转运。”类此记载,自从中国有铁路以来,在有关的报告、文章中,屡见不鲜。另一个原因是装载失当,从而未能充分发挥货车的容载能力。一个久任京奉铁路总稽核者在1929年写道:“现在各路……每百辆车,仅能有二、三十辆之用而已。”[30]《津浦铁路月刊》1933 年10月号载文称:国有铁路“就货车而论,往往因……装车失当,每至载重三十吨之车,实装不过二十吨”;“即整车货物,亦未能载尽其量”。[31]

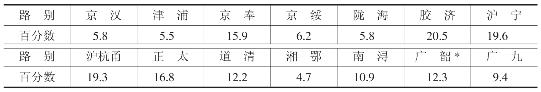

根据国民党政府铁道部业务司调查,1930~1931年国有各路货车利用率,以胶济最高,为20.5%,湘鄂最低,仅达4.7%。全国主要干路平均不过10.4%。这也就是说,每一百辆货车只能当十辆使用。

这里把京汉、津浦等14线在1932年前后货车实际利用情况,按百分数计,制表9-10,借资参考。

表9-10 各路车辆利用能力百分数1932年前后

据俞谈:《整理全国铁路业务、联运计划书》,第76~77插页“国有各路每日应有货物延吨公里标准表”,1933年8月。

*广韶,系指粤汉铁路的广州—韶州段。

此外,管理保养不当,货车修理的比例过大,[32]也在影响货车利用效率的提高。

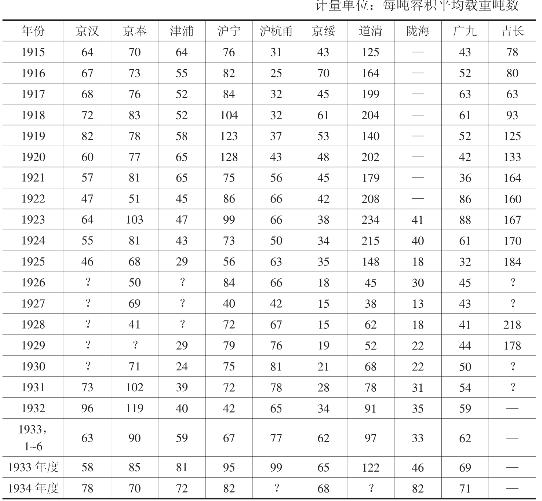

主要干线货车的利用情况,用每吨容积年平均载重为准来表示,如表9-11所示。

表9-11 主要干线货车利用状况1915~1935年

据《中华国有铁路统计总报告》,1932年,第17页;1933年,第19~20页;1935年,第18页。

表中所示货车利用的不平衡情况,同样可以用机车利用不平衡的说明来说明。如果把京汉、京奉、津浦、沪宁、沪杭甬、京绥、道清、陇海和广九这九条铁路与当时号称国有而经营、管理实权完全掌握在日本手里的吉长铁路相比,除了道清铁路主要是运煤、经常满载,情况不同外,其余八路的货车利用情况,没有一条不是远远落后于吉长的运载量的。

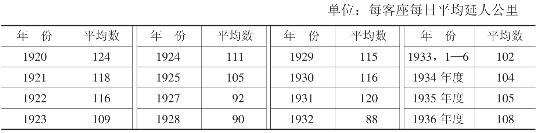

关于客车的利用情况,用每一客座每日平均延人公里表示,1920年起至1936年6月十余年的历年情况如表9-12所示。

抗日战争前夕,国民党政府资源委员会以华北铁路作典型,对铁路各

表9-12 客车利用情况1920~1936年6月

据《中华国有铁路统计总报告》,民国二十一年、民国二十四年度。

种车辆的利用,按当时每小时行车20公里车辆停站的一定时间[33]为标准,计算出该达到的效率(以里程为代表),与当时各该路实际达到的里程比较,京汉、津浦、陇海、京奉、京绥、胶济六路全年平均行车效率,用百分比来表示,如表9-13所示。表中最高与最低的差距,表明利用的不平衡,平均数字表明利用率只达到定额的1/2~3/4。这一利用率是半殖民地半封建中国铁路车辆利用效率所曾经达到过的最高水平。

表9-13 车辆利用率

据陈伯庄具拟:《铁路报告》(打印本),第41页,1935年11月。

二、运输内容和运输特点

(一)客货运输概况

铁路运输的主要业务是货物和旅客的运输。运输业务从根本上说,为社会经济发展水平与政治状况所决定;管理经营的好坏,在一定程度上对它也有影响。在国内外反动势力支配经营下中国铁路的运输业务,总的说是不发达的。无论从每公里铁路的货物运量、旅客载量,还是从全国货运量与全国人口平均铁路旅行里程说,都是这样,中国近代铁路的货运、客运量,且不与发达的资本主义国家相比,就是比起当时英国殖民统治下的印度,也显得很不发达。但是,另一方面,由于铁路运输的便捷,铁路的兴筑毕竟使近代中国的运输史出现了一个新的局面。无论货物的运量还是旅客的旅行里程都有急剧的增加。下文着重论述这一方面的情况。

中国是世界上最大的国家之一。它的领土和整个欧洲面积几乎相等。它拥有多样的丰富的经济资源,它生养着众多的人口。这些,是使铁路运输量迅速增加的物质基础。

先就客运说。客运的繁简受着铁路沿线人口密度的制约。中国人口以沿海各省和黄河、长江、珠江下游各省较稠密。旧中国的工业集中在沿海各省。“我国全部轻工业和重工业,都有约70%在沿海,只有30%在内地。”[34]商业也是这样,偏集在沿海一带,尤其是集中在少数几个通商口岸。内地赴各埠经商做工,以谋生计者,为数不少,而且积习成常。比较显著的,如苏北、皖北一带恒赴上海、南京各地营生;湖南居民多往武汉;河北保定、沧州一带,常赴北京、天津等地。类似这样的来往客流,形成规律。同时还有大量人口向人口稀少的地区移居。众所周知,东北地区人口一直比较稀疏,直到19世纪末建筑铁路时,整个地区人口约一千一二百万。铁路兴建后,关内的劳动人民即源源流入东北。在20世纪头30年间,从山东、河北、河南各地前往的即达40万~50万人,最多年份达到100万人。其中循京汉、津浦、京奉等铁路前往的约占1/3。他们一半定居东北,另一半则春往冬返,构成了巨大的旅客运输。[35]甘肃、内蒙古等地在较小程度上也与东北相似,山西、河北、河南等省居民,也纷纷循向西展筑的京绥、陇海两线前往垦殖。

再就货运说。铁路线路的增加,既促进了广漠内地农产等品的商品化,也推动了铁路沿线矿藏的开发,特别是对煤矿的采掘。一些以农产品为原料的工厂如纱厂、面粉厂之类也多有创设起来。所有这些,使待运的商货在增多。辽阔的土地上生产丰富的商品,需要地区之间的交流。比如黄河、淮河流域的小麦、棉花、煤,需要同长江流域的大米、面粉、纱布、茶叶、食糖等交换。山西、内蒙古自治区的粮食、皮毛、煤,需要同沿海各省的纱布、食糖及其他制造品相交换。陕西、河南、安徽的小麦、黄豆、芝麻、花生、牲口,须交换沿海各省的大米、食盐、纱布之类的商货。根据国民党政府资源委员会1937年10月所作“主要资源国内流通统计”,1936年通过铁路的粮食运量,就有30192121吨;纺织纤维和其他原料,分别为685604和729750吨。

就国际间的商品交换说,1901~1903年间进口净值是47300万元。嗣后基本趋势增加。1929~1931年间,增至208200万元。[36]进口和出口互有关系。出口货物就值计虽不及进口,就重量计却大大超过进口货物。所有这些货物,都有待于便利的交通工具来运输。

中国铁路虽始建于1880年,但作为中国铁路运输真正开始的标志,却是第一条干线——京汉铁路1906年投入运转。中国铁路的货运量(不包括帝国主义直接经营的铁路,也不包括几条里程很短、在运输上不重要的民营铁路),在京汉通车的第二年,即1907年为344万吨;1909年增加了80%多——617万吨;1912年——951万吨;1914年——1277万吨;1919年——2139万吨;1927年——1727万吨;1931年——2523万吨;1936年——3436万吨。客运1907年为736万人;1909年——935万人;1912年——1575万人;1914年——2167万人;1919年——2796万人;1927年——2978万人;1931年——4345万人;1936年——4692万人。

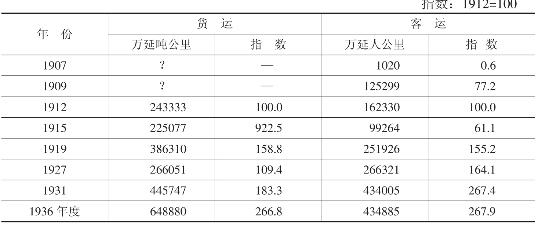

为了比较确切地说明铁路的运输量起见,这里再以上述各年货运的延吨公里和客运的延人公里作一统计,并以中国铁路粗具格局的1912年为基期,列表9-14。

半殖民地半封建中国在帝国主义的压迫和封建主义的束缚下,社会经济是不发达的。这决定了铁路货运的基本面貌。中国铁路运输的货种中有70%左右是农、矿产品,占压倒优势。其中大宗运货是大豆、小麦、棉花等。大豆仅东北地区1923~1931年输往国外,最少的年份是1316.9万吨(1923年),多的年份达到283.5万吨(1931年),[37]绝大部分通过铁路运往各个港口。抗日战争前夕,小麦一般年运输量,约达80万吨(1935年);棉花约计74万吨(1936年),其中约有1/3是进口的洋棉。

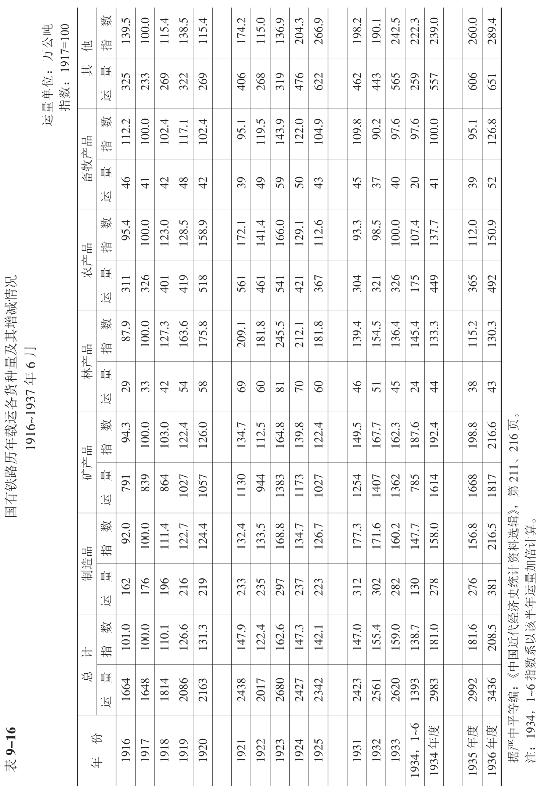

表9-14 历年铁路客货运输量1907~1936年

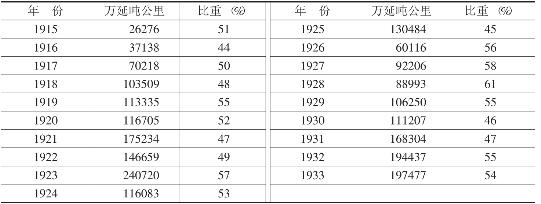

矿产品的运量在铁路货运总量中所占比重更在一半以上。煤在矿产品中尤占大宗,约占矿产运量的80%和商运总量的一半,见表9-15。工业制品很少,只不过10%多一些。近代中国铁路的这样货运情况迄无变动。国有各路从1916年起到抗日战争前夕所载运各货种数量及在运输总量中所占比重,如表9-16所示。

表9-15 全国铁路历年煤运量及其在商运总量中的比重1915~1933年

据洪瑞涛、潘起陆:《我国铁路煤炭运输研究报告》(油印本),第1册,第2~3页,1985年8月。

上面表列的客货运量如果单从指数本身看,增长率倒也很难说是缓慢的。可是,若以中国土地之广大、人口之众多加以比较,这些运量就显得十分微小了。例如,1936年客运的绝对量(434885万延人公里)同全国人口4.5亿相比较,平均每人通过铁路旅行的行程,还不到10公里。所以如此,显然与国家不统一,社会混乱,经济落后,人民难以安生有关。这些情况包含的意义有两层:半殖民地半封建的中国有了铁路运输之后,货运、客运虽有很大发展,但是在国内外反动势力的支配控制下,运输情况又是十分落后的,与中国这个大国是远不相称的。

(二)货运流向和客运特点

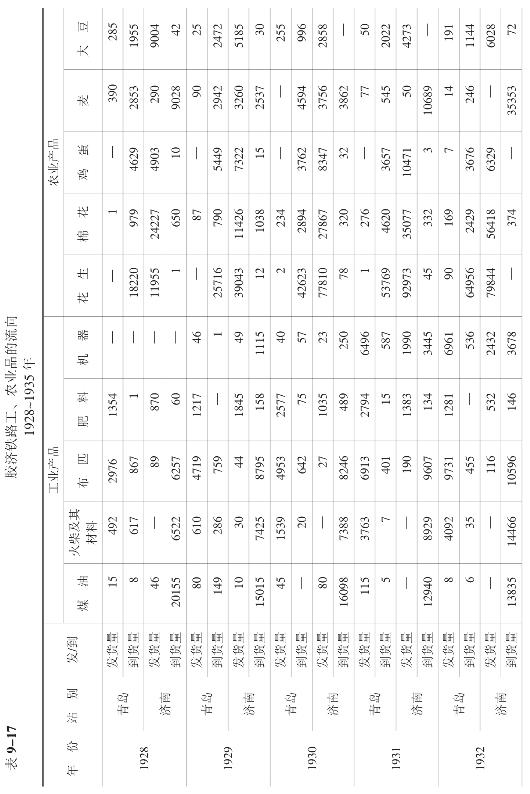

半殖民地半封建的社会经济决定着货种的基本流向:工业制品从沿海流向内地,农副业产品的流向恰恰相反。沿海地区试以胶济铁路作典型。据该路1928~1935年对主要货物发到站别统计,工、农业品的流向基本情况如表9-17所示。

青岛是海口,济南可以借作内地的代表。从上表可以看出:农产品,特别是鸡蛋和花生,大量地从济南发出,运达青岛。1928年(其他年份基本情况相同),济南发出的鸡蛋几乎全部运达青岛(这里且假设济南发的货物未在其他站卸落,而其他站也没有装运鸡蛋去青岛);济南运出的花生还不够青岛接受(自然,其他站也有运花生到青岛的,而济南站发出的虽然不全是运达青岛,但运达青岛的在90%以上)。工业产品走了一个相反方向。无论是煤油、布匹还是肥料,青岛到货量极微,主要是发货。只有火柴及其材料是例外,这是由于火柴的材料大量地运到青岛,经过加工,再返销成品(火柴)到内地。

再来观察济南。大量的工业产品到达济南,而从济南发出的却很少(因为大多不再由铁路运输,而是通过其他各种运输渠道,如汽车、大车、手推车、船只等散销到冀南、晋东、皖北、豫西等内地各地)。运达济南货种的发货地不全来自青岛,还有从北方的天津和南方的浦口(这两个地方作为通商港口说,性质与青岛同)。农产品除了小麦外,到的很少,绝大部分都是发出。

再举一个腹地的典型。腹地虽然没有海口,货流方向基本上和上述一样。据1934年调查,京包线上包头站的到达和起运的货种基本情况是,运入以布匹、糖为大宗。布匹中约1/5系由河北的高阳、宝坻等地运来的土布,4/5是从天津运入的洋布或斜纹布。糖则完全由天津运入。起运的货物以驼毛绒、羊毛绒、水烟、药材为大宗,羊肠、牲畜及其他畜产品等次之。这些货物主要运往天津,其次是上海。

已经无须再行解释工业制品和农牧产品是怎样流转的。

货运的如此流向,受近代中国各个地区社会经济发展极不平衡的制约,而又反作用于这些地区社会经济的发展,使工业布局偏集于沿海一带。

这样的货流还表明中国铁路运输究竟是为谁利用的。

例如青岛,大量农副产品运达后在本地消费的不过占其中极小的一部分。绝大部分(占90%左右)运出海外,投入资本主义世界市场。工业品,一半来自海外,一半产自本地。后者,虽然也有一些民族资本企业的产品,但很大一部分却是在华外资工厂的产品。这也就是说,在帝国主义控制下的中国铁路,它的货运在很大程度上是为外国资本的利益服务的。

货物如此流向,使广大内地农村须仰鼻息于外国侵略势力控制影响下的沿海城市,加强沿海城市对广大内地农村的统治,也加深了两者之间的对立。

与上述货运流向相关,中国铁路运输上又派生出两个突出现象。

一是同条铁路的上下行或东西行间货运的不平衡。一般地说,凡发往滨海、沿江港埠的车辆,每每要比反向行驶的车辆拥挤。这个情况从上表可以看出。再举胶济铁路1929年货运说。该年货运量总计220万吨,东行列车运抵码头出口货约60余万吨,超过全路货运总额的1/4;从青岛码头西行往内地所运货物,不过10万吨,仅为前者的1/6。京绥、京奉路也有这样的情况。由京绥转京奉运到天津的货载,也远远多于反向内运的货载。京汉路运达汉口的货车年载重量也多过往内地的数量。在较小程度上又表明一点:载重货车往往由北而南要比由南而北多。但是,就货值说,却是另一种情况:从海口输往内地总多过内地输往海口。这里货量、货值之间的差距,还包含着城市剥削农村,或更确切地说:帝国主义剥削中国的问题。

二是季节之间货运的不平衡。中国铁路货运以矿产、农产占大宗。一般地说,矿产品一年四季可以均衡地生产,农产品则不然,它的季节性形成了铁路运输季节上的不平衡。例如南满铁路货运的大忙季节总是在从头一年11月起至第二年2月,尤以12月和1月为顶点。胶济铁路货运量总集中在每年12月,第二年一、二月后便渐次下降。夏季运量少,则是此二路的共有现象。除了道清、正太和广九、沪宁各线,主要是运输矿产和客运外,其他如京汉、京绥、津浦和东北的呼海、中东等线,基本上也是这样,只是程度上有些不同。

无论是流向上的不平衡还是季节性的不平衡,对运输效能的发挥,都产生消极的影响。

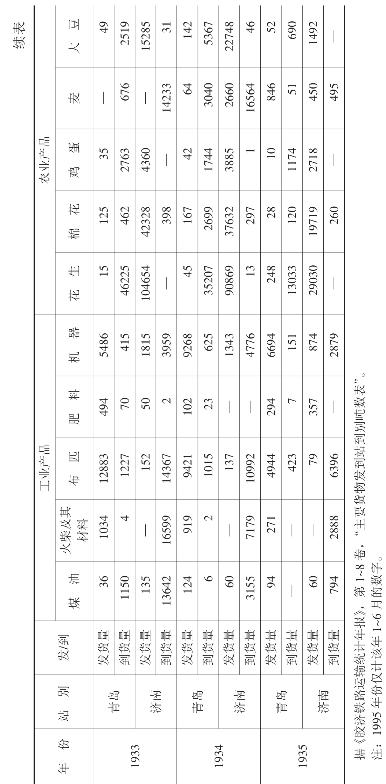

社会经济的落后,管理组织的失当,对货运运程起着重要的制约作用。据抗日战争前夕有人调查,京汉、胶济、陇海、津浦等路所定运价,对长途转运的运费率减少不多,如青岛、兖州间相距568公里,棉花每吨运价24.63元,青岛、郑州间相距1072公里,每吨运价46.16元。还有长途运费反高于短距离的运费,如卷烟从上海至蚌埠,每吨运费16.12元,而若运至郑州,距离增加一倍,却须付出二倍半的运费,即38.58元。[38]运费的不合理,加上联运制度多弊陋,使中国铁路货运的运输距离平均较短。1916~1935年各类货物每吨平均里程,如表9-18所示。

表9-18 各类货物每吨平均运程1916~1935年

据1916~1922年,《铁路会计统计总报告》,民国十一年,第36表;1931年,《国有铁路会计统计总报告》,民国二十一年,第68页;1933~1935年,《国有铁路统计总报告》,民国二十四年度,第35表,第86页。

过长距离的转运对运输来说是一种浪费,过短的平均运程又是铁路运输效用未获充分发挥的一种反映。自然,它也反映了国内各地区之间的联系不够密切。

中国铁路客运量从1907年始有统计起至1937年上半年30年间,按延人公里计,从1020万人公里增至434885万人公里,凡增加400多倍。如果以1912年的162330万人公里为100,则1937年上半年客运量的指数为270。客运的增长虽然较快,但若与全国人口相比较,就1937年说,每人每年只不过旅行10公里。这一情况除了上文已作的解释,又说明铁路运输的便利在中国并没有被广泛的利用。

中国铁路运输中引人注目的是政府运输。它在铁路运输总量中一贯占着相当大的比重。

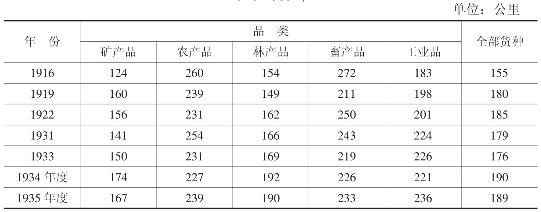

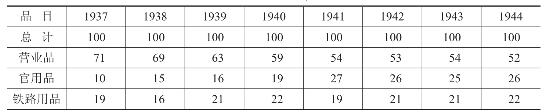

政府运输包括货运、客运两个部分。在抗日战争前5年间,货运中政府用品的运量,竟超过全国林产品和畜产品运量的总和,或相当于全国工业品运量的半数,见表9-19。

表9-19 各类货运比重1932~1936年,1~6月

据《中华国有铁路统计总报告》,民国二十四年度,统计表第78页,第29表数字。

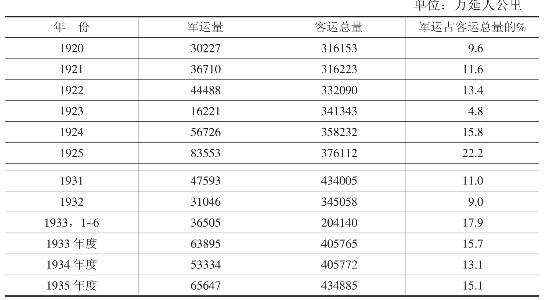

客运中,政府运输主要是军运。它在客运中所占比重比政府运输在货运中所占的比重更大得多,1920~1925年平均年占12.5%。最高年份达22.2%(1925年),最低一年是4.8%(1923年)。国民党统治时期情况仍然这样,1931~1936年6月平均年达13.4%。最高的是1933年上半年,占17.9%。最低的1932年占9%,见表9-20。

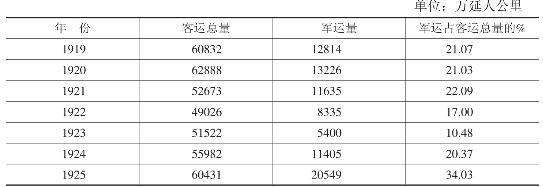

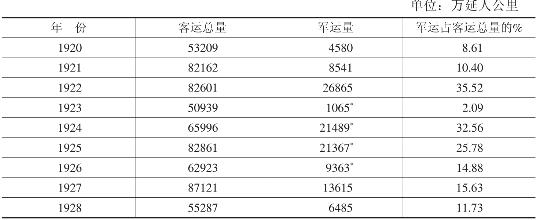

需要指出,这些比例是就所有国有铁路平均统计的。若就其中某几条路线说,比重更大得惊人。例如京汉,据该路1919~1925年历年《会计统计年报》“旅客业务之细别”表,军运占客运的比重在20%以上者有五年(1919年、1920年、1921年、1924年和1925年),最高的一年(1925年)竟达34.03%。又如京奉1920~1931年间军运占客运总量10%以上者有七年,最高年份达32.56%。军阀部队擅自扣留车辆所运载的数量还没有统计在内,否则,其比重当然更大。参见表9-21、表9-22。

表9-20 军运在客运中的比重

1920~1925年,1931~1936年6月

1920~1925年据历年《国有铁路会计统计总报告》,“延人公里表”。

1931~1985年度据历年《中华国有铁路统计总报告》,1935年度,“延人公里表”及“各路延人公里表”。

表9-21 京汉路上客运中军运的比重1919~1925年

据历年《京汉铁路会计统计年报》,“旅客业务之细别表”。

表9-22 京奉路上客运中军运的比重1920~1928年

据历年《京奉铁路报告册》,“旅客业务之细别表”。

包括非军运的政府客运量,该项数量,就历年考察,约占1%~2%。

1930年冬起至1934年10月,国民党反动派对中央苏区发动一次又一次的反革命围剿,从各地调动的军队一次比一次多。铁路上的军运负担也一次比一次重。这种情况在江西的南浔铁路上集中地反映了出来。在这一期间,南浔路上转运的军队比旅客多,军需物资比普通货运多。1933年度即从1933年7月起至1934年6月间,该路开出军运列车数,等于营业列车数的96%。因为军运列车往往装载得满满的,所以这个数字略少于营业列车的数字。

政府运输,不论货运还是客运,在中国铁路运输中占有这样大的比重,这充分表明,近代中国铁路既是为帝国主义侵略中国服务,又是为国内反动统治集团利用的。它们利用铁路调兵遣将,争城略地,扩张势力,巩固反动统治,为害人民并摧残社会经济。

三、帝国主义国家在华铁路的运输和经营

中东、南满、胶济、滇越四路是帝国主义的俄、日、德、法四国分设在中国的东北、山东和云南的铁路,由这些国家特许设立的铁路公司管理,拒受中国的行政管辖。它们的运输和经营完全独立于中国铁路运输经营体制之外。分路简述如下。

(一)中东铁路

1896年9月中俄《合办东省铁路公司合同章程》,规定中国政府以库平银五百万两入股,与华俄道胜银行合伙开设东省铁路公司,修建日后称作中东铁路(以及南满铁路)的铁路,“所有建造、经理一切事宜派委华俄道胜银行承办”。章程又规定:“自该公司路成开车之日起,以八十年为限,所有铁路所得利益全归该公司专得;如有亏折,该公司亦应自行弥补,……八十年限满之日,所有铁路及铁路一切产业全归中国政府,毋庸给价。又从开车之日起三十六年后,中国政府有权可给价收回,按计所用本银并因此路所欠债项并利息,照数偿还。”[39]

同年12月,沙皇政府单方面颁布的《东省铁路章程》进一步任意侵犯中国主权,除“准在中国组织一切工商矿务之实业”外,规定公司的最高机关是董事局,“董事局内额设总董(即中国督办)一员,董事九员”,“由董事之中互选协董(即俄国之会办)一员”。总董职责,“专为监督铁路公司切实遵办对于中国政府所应尽之责任,凡铁路公司与中国政府及京外各官署之一切交涉事件,均应经由督办承转施行”。这项规定完全是外交饰词。在俄国帝国主义的强权外交下,怎会容忍一个中国总董去监督铁路公司的行事?事实上也没有让总董这样执行职权过。总董专司与中国交涉之事,实际上只是便于供它驱遣,向中国予取予求罢了。协董的责任,规定为“管理公司之一切事务”。这则是实实在在的。沙皇政府就是通过协董专权管理中东铁路的。[40]

次年3月,中东铁路公司设总公司于俄京彼得堡,设分公司于北京,并在哈尔滨设立了一个铁路局。既在中国筑路,诸事草创,需要由熟悉中国情况的人经营事务,因此沙皇政府一再催促清朝政府派任总董。清朝政府派了驻俄公使许景澄兼任该公司总董,即华督办。

几年后,筹备筑路已经告一段落,华督办变得可有可无了。许景澄在义和团运动期间被清朝政府处死后,沙皇政府便任总董一职虚悬,不再提起,这样的局面一直维持到十月社会主义革命胜利之后。

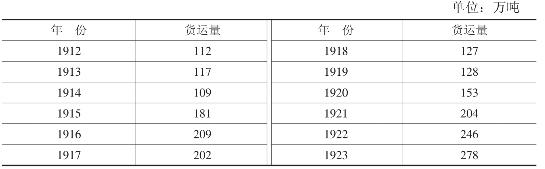

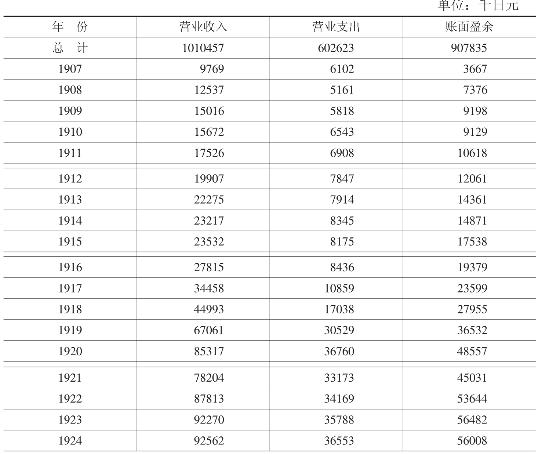

1902年中东铁路部分通车,开始临时营业。该年货运总量为24万吨。第二年全线正式通车,年运量约33万吨(即1460余万普特)。日俄战争发生后,商货运量骤减,1904年、1905年两年分别减为14万吨和23万吨,1906年起逐年回升。尽管减少了南满的约1/3的里程(705公里),1911年货运量仍达123万吨。此后12年间历年货运如表9-23所示。

表9-23 中东铁路历年货运情况

1912~1923年

据《东省铁路概论》,第13、18、25页有关资料改制。

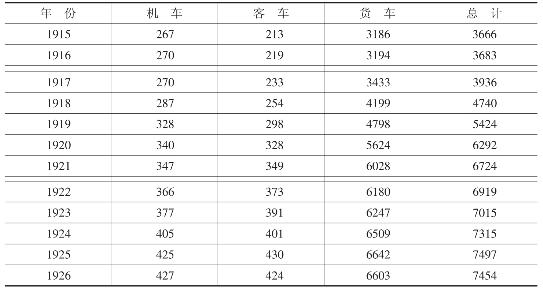

中东铁路货运一直以农产品及其粗制品为大宗。俄国为了掠夺我国东北的资源,以滋养它的滨海省,1908年起,对中东铁路和俄境乌苏里铁路实施联运。此项运输的发货量一贯是前者多,后者少;前者增长快,后者增长慢。1924年中苏签订共管中东铁路协定后几年,两者的增长才比较均衡。1913~1928年两路联运的发货量,如表9-24所示。就货种说,从中东铁路始发的,主要是粮食,通常占65%,其中尤以黄豆为多,超过粮食总运量的一半。次为矿产品,煤约占其中的2/3。再次则是林产品,如建筑木材等。

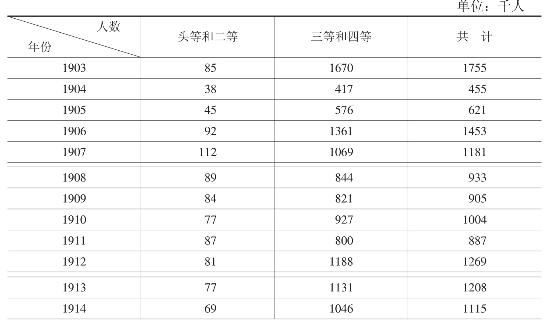

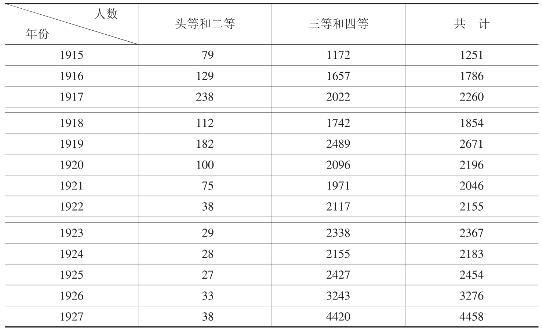

中东铁路历年客运情况,分头等、二等和三等、四等两类,列表9-25。三、四等旅客增加很快,头、二等不单未增,且有减少趋势。三、四等乘客多半是劳动人民,特别是农民。从运输上反映了出入东北的劳动人民的急剧增加。

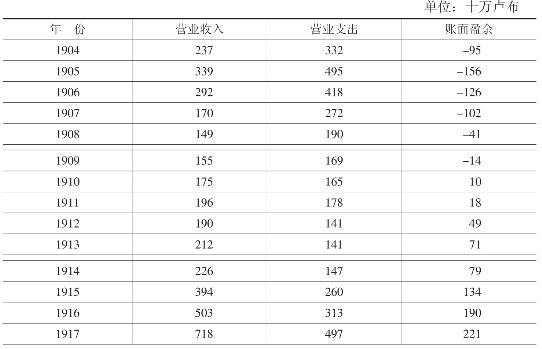

中东铁路经营头十年,据该路管理局1914年所制该路“对政府负债一览表”载,共负债务733297211卢布又24戈比。亏损的原因在于该路年须拨付大量的款项充作地方行政管理费用,以及政治、外交秘密费用等。如果单算铁路的营运账,则除了开头几年,特别是日俄战争期间有所亏损外,没有一年没有盈余。1910年是一个转折年,首次获得纯利100万卢布。从1912年起到1917年的六年间,账面盈余共计7431万卢布,平均每年盈利1238万卢布。1918~1921年,尽管由于干涉军的行动,秩序混乱,盈利减少,但是除去1919年情况不明,1918和1920~1921年的三年平均盈利量不是减少,而是仍在增长(年计1463万卢布)。

表9-24 中东、乌苏里两路联运历年始发货量表1908~1928年

1908~1927年,据《东省铁路概论》,第14~23页。

1928年,据《东三省铁路联络运输调查》,《铁路月刊·平汉路》,第21期,“调查”,第4页,1982年3月。

表9-25 中东铁路历年客运情况1903~1927年

续表

据《东省铁路概论》,第48~50页。

表9-26 中东铁路历年营业收支表

1904~1930年

续表

1901~1911年,据《东省铁路概论》,第184~144页。

1912~1918年,据马场锹太郎:《支那经济地理志》(日文),第1003页,1925年12月5版。

1920~1925年,据《满蒙年鉴》,1932年,第311页。

1926~1930年,据《中东铁路统计年鉴》,1932年,第88页。

*原为120477830卢布,今据原载支出占74%的约数改正。

**原为22522千卢布,今按收入减支出得22252千卢布,作2230万卢布。

(二)南满铁路

日本以战争手段从俄国割取了南满铁路之后,拒绝履行1905年底与清朝政府会订的日本“承允按照中俄两国所订借地及造路原约实力遵行”[41]的条款,不顾中国的抗议,擅于次年10月创设南满铁路股份公司经营南满铁路,包括它在日俄战争期间擅自修建的安奉铁路(两路仍合称“南满铁路”)。

“满铁”以日本关东军为后盾,名为铁路公司,实际上起了日本帝国主义对东北“在外交、经济、军事等各方面”实施侵略活动的“中心机能”的作用。[42]日本有的著作公然声称:它是“日本东亚政策的主干”,“是确保日本国家生命的前卫”。②“南满”实是日本帝国主义设在中国领土上的一个殖民政府。它的首脑总裁受日本外务大臣和关东都督的双重领导,并担任都督府顾问,参与都督府的一切行政。③它的殖民侵略活动的广泛和深入,曾使其他帝国主义国家侧目而视。国际联盟经过调查,也惊呼它的殖民侵略活动“举世殆无其匹”。[44]

“满铁”经营铁路只是它的多种活动中的一种。[45]这里只就铁路言铁路的活动。

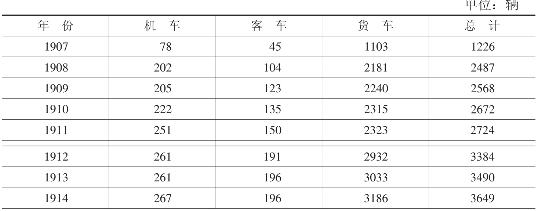

日本政府于1907年春把南满铁路发交“满铁”营运。“满铁”执行日本帝国主义扩大侵略中国的政策,在日本政府提供保证下获得英国多次贷款,用力整顿。先是改造轨距,并把大连至苏家屯一段修作复线;继则开展水运、仓库等业务,并添设水陆联运等设备。为了充分发挥铁路的运输潜力,“满铁”对各种车辆的添设,尤为注意。这方面的情况,不妨看做是“满铁”整备铁路运输的一个指标。1907~1926年20年间“满铁”所有的机车、客车、货车的辆数,分别增加了4.5倍、9.4倍和5.9倍(见表9-27)。

表9-27 南满铁路车辆历年递增表1907~1926年

续表

据《东方杂志》,第32卷,第17号,第19页。

南满铁路历年货运远远超过客运。货运以农、矿产品为大宗。农产品以大豆、高粱为最多,米、粟、玉蜀黍次之。矿产品中绝大部分是煤和铁。其次是农产的粗制品如豆饼、豆油之类,以及木材、薪炭等林产品。工业品中大多是纤维织品、生丝、棉布、香烟、酒类、火柴、蜡烛等。货运量在1907~1930年间逐年增长;客运情况,除了1930年,也是这样。

表9-28 南满铁路货运、客运概况

1907~1930年

据《满洲开发四十年史》(日文),上卷,第92页。

日本通过南满铁路,向中国的东北地区倾销商品,掠夺资源。单就后一情况说,1927年日本全国消费的盐的5%、铁的15%、煤的5%和肥料的20%,都是经过这条铁路从东北取得的。[46]这些物资,哺育着日本经济的发展,喂肥了日本的垄断资本。

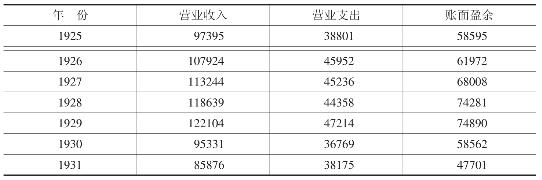

“九一八”事变前夕,日本帝国主义为入侵东北制造借口,别有用心地叫嚷“满铁”处于危机,事实上南满铁路经营情况一直处于顺境。1907~1930年间,“满铁”在铁路运输上没有一年不取得大量的盈余。最多一年竟达7489万日元。“满铁”在此期间历年收入、交出及账面盈余见表9-29。总计在所统计的24年中,盈余总额达90700余万日元,平均年得盈余约3631余万日元。这也就是说,“满铁”经营的1129公里的历年营业盈余,比之七八千公里的当时中国国有铁路的历年盈余总额还要多。

表9-29 南满铁路历年营业收支情况1907~1931年

续表

1907、1915~1916年,据曾鲲化:《中国铁路史》,第3编,第3章,第947页。

1908~1914年,据[日]关东都督厅民政部编:《满蒙经济要览》(日文),第766页,1916年。

1917~1926年,据南满洲铁道株式会社编:《南满洲铁道株式会社第二次十年史》(日文),第374页,1928年版。

1927~1929年,据《满蒙年鉴》,1931年,第90页。

1930年,据《满蒙年鉴》,1932年,第301页。

1931年,据《满洲开发四十年史》(日文),上卷,第553页。

说明:由于四舍五入关系,某些年份的盈余额与收支差额稍有差异。

日本以铁路的盈余拨作侵略活动的费用,有一半的利润,“据说是充作关东军的军费开支的”。[47]日本每年在东北所用“谍探”费全部由“满铁”支出。[48]除此,“满铁”把所得的庞大利润中的大部,投资于其他部门,其中很多是属于为发展工业和经营地方打基础的部门,如煤气、窑业、地方设施等。这些部门一般说赢利较少,或没有赢利。当年日本在朝鲜、台湾、南桦太(即南库页岛)各地,对这部分投资,惯例由总督府承担。在中国的东北地区,它责成“满铁”来承担,从这一方面也充分表明“满铁”这个机关所具有的殖民侵略性质。

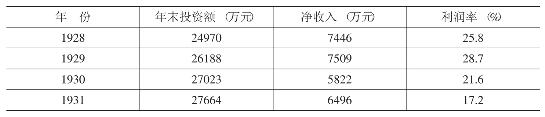

在1928~1931年四年间,“满铁”各年盈余与投资额相比,除了1931年发生“九一八”事变的影响,每年净收益都在20%以上,1929年且达28.7%,见表9-30。

这四年的每年利润率如上表。数字的实际,补充说明日本当年叫嚷“满铁处于危机”这一说法的虚妄!

“九一八”事变时,从作战行动到高级政略的制订,南满铁路公司都参与了。该路公司除了对其所属单位下达“非常动员令”,与关东军联合组织“临时铁路线区司令部”,并在事变爆发的60小时内建立了适应侵略战争活动的“非常时期铁路体制”,全力运输军需物资和军运。单计此后最初8个月间“沈阳临时铁道办事处”管区,即动员各种车辆15000多辆,行驶了400万公里,运输侵略军20万人、军马4万匹、军需物资20多万吨。不单如此,它还把一些机车改成装甲的,平板车改成炮车等组成装甲列车,直接参与沈(阳)长(春)、吉(林)长(春)、四(平)洮(南)各线各地的军事侵略行动。

表9-30 南满铁路的利润率

1928~1931年

据《满洲开发四十年史》,上卷,第553页。

(三)胶济铁路

胶济铁路于1903年通车营业,原为德国经营,第一次世界大战期间被日本强占,由日本经营。1922年始由中国赎回。

德国迫使清朝政府让予在山东建筑铁路的特权后于1894年6月,特许德华银行组织山东铁路公司经营胶济以及其他准备敷设的铁路,并任命一监理官以监理公司事务。

山东铁路公司名义上是中德合办。山东省库还出资库平银25万两(折合60万马克),购股300股,实则除了头几年挂过“合办”名称,合办的名义不久干脆被德国所取消。

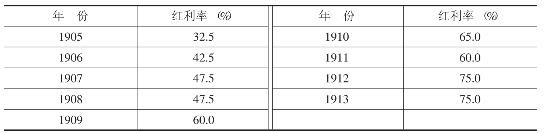

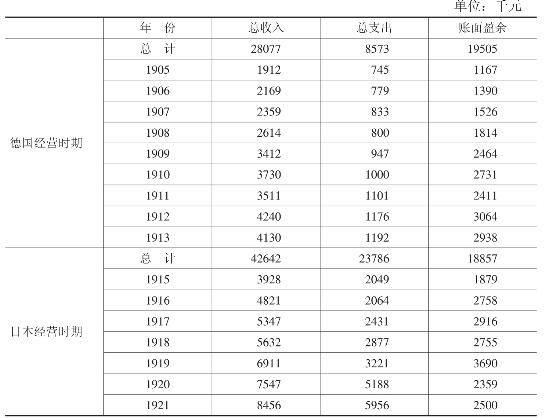

德国经营胶济铁路,从通车后的第二年(1905年)起,即取得高额红利。从1905年起到第一次世界大战爆发前一年(1913年)止,据日人调查,其红利率如表9-31所示。

德营、日营期间铁路历年收支情况,如表9-32所示。

无论在德国还是在日本经营时期,胶济铁路运输收入年年增加。账面盈余相应地也是这样。除了1914年情况特殊,真相不明,从1905年起到1913年间德营时期得赢利,总计达1950余万元,平均每年达212万元。1915~1921年的日营七年间,共得盈余近1886万元,平均年盈余266万元。

表9-31 胶济铁路历年红利率1905~1909年

据《山东铁路公司沿革》(日文),1915年1月20日。

表9-32 胶济铁路历年收支情况1905~1921年

据《交通史路政编》,第13册,第5277~5278页。

注:由于四舍五入,某些年份的盈余额与收支差额稍有差异。

德国政府规定铁路公司对铁路盈余按盈余额的多寡,根据一定比例,缴给胶澳总督署,充作开展殖民经营费用。日营期间未规定一定的比例,日本同样地把铁路盈余充作进一步侵略中国的活动经费。

胶济铁路的运输总量,在第一次世界大战前夕,已年达90余万吨。日本控制期间,更有急剧增长。1921年,货运量增至197万余吨,比1913年超过了一倍多。

胶济铁路运输重载,就货种说,基本上是这样:

从内地运至青岛及其他港口,是土特产品,如花生、花生油、大豆、豆油、蚕丝、羊皮、草帽缏等;从青岛往内地运输的,是工业品,如煤油、火柴、布匹、肥料以及机器、机械之类。

日本控制经营胶济铁路期间,在沿路进行一系列的罪恶活动,例如:

公然走私贩毒。(https://www.xing528.com)

日本帝国主义者每每放纵日籍“浪人”在日本军部和宪兵的保护下,把那些装了鸦片的毒箱,贴上“军用物品”的标签,通过胶济铁路,在铁路沿线散销,估计每年达5万斤上下。它以此搜刮中国的民脂民膏,戕害中国人民的体质和精神。

套购银元,骗取制钱、铜元。

日本是一个资源贫乏的国家。它为了制造侵略武器的需要,利用胶济铁路,大肆套购银元,收购、骗取制钱、铜圆,运到青岛,再走私运日,或冶铸成锭后外运。这种活动的直接后果,是使河北、河南、山东三省流通的硬币,日就干涸,影响市面,危害金融市场。

(四)滇越铁路

法国于1898年4月迫使清朝政府同意“允准法国国家或所指法国公司,自越南边界至云南省城修造铁路一道”[49]之后,到了1901年7月,由印度支那总督杜美与东方汇理银行等四家金融机构签订合同,把上述特权“让予”后者,由它们“筹款修造”。这四家银行在三个月内筹集资本1250万法郎,根据“法国律例”,创设“滇越铁路公司”,承揽修造、经理滇越铁路。该路全线460公里,计实支工程费16500万法郎。1903年10月,法国与清朝政府签订中法《滇越铁路章程》,规定清朝政府“应将所用地段预为购买”,“陆续拨交”铁路公司应用。[50]法国公使致外务部照会,形式上表明“中国国家及中国人民如欲在法国银市购买该[云南]省铁路股票,……法国国家尽力襄助”。[51]实际上这只不过是一种外交辞令而已。

一系列的文件规定了滇越铁路公司与法国政府和法国越南殖民地当局间的相互交错的密切关系。例如,法国政府得监督铁路公司的财政;法国越南殖民地当局对铁路公司在75年期内每年保利300万法郎。公司营业获利超过这个定额,则须按获利量的多寡,根据规定的不同比例,交给法国越南殖民地当局。法国政府对法国越南殖民地当局保证,愿充作后盾。铁路公司若投资于他种企业及发行公债,须经法国越南殖民当局批准。

法国在云南建筑滇越铁路具体表明它以殖民主义暴力对中国云南地方施加军事威胁、政治影响和经济控制。1931年“九一八”事变后,由于日本侵略整个东北而使南满铁路问题的严重性退居次要地位,胶济、中东两路分别获得不同程度的解决,法国直接经营滇越铁路问题便很快显得突出起来。国民党政府慑于全国人民要求废除法国对滇越铁路特权的压力,同法国展开谈判。1936年5月18日,中法签订《滇越铁路改订条约》。在此条约中,国民党政府不敢废止法国特权,仅仅满足于中国政府有权任命与该公司联络的人员,作为该公司的顾问,宣扬这个条约贯彻实施了“平等互惠”,以欺世惑众。

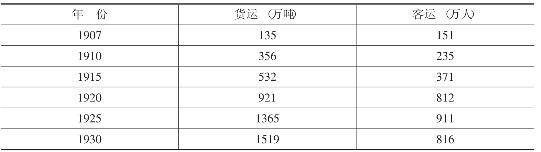

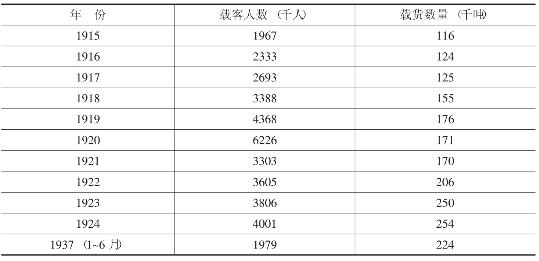

关于滇越铁路的营运情况的材料,比较缺乏。该路在1910~1914年和1925年以后十余年间的客货运输不详。1915~1924年和抗日战争前半年的客货运输情况,如表9-33所示。

河口—昆明间625公里铁路在1920~1924年的五年间,按每年每公里计,其营业进款,分别为998、1317、1827、1564和1721(云南)元。

铁路营业盈余,1916~1920年,每年平均923000余元(约合203万法郎);1921~1923年,每年平均305万元(约合668万法郎)。

表9-33 滇越铁路客货运输情况1915~1924年、1937年

这就是说,直到1920年,该路的营业盈余,尚不到法国的越南殖民地当局应许的保利定额。它是在法国的越南殖民地当局的支持下维持营运的。

表9-34 滇越铁路历年收支情况1916~1923年

据满铁北京公所研究室:《支那铁道概论》,第394页,1927年。

*原为7080840,今按收入减支出为7030840。

法国帝国主义经营此路的目的,决不是像它所标榜的什么“专为治理商务”,[52]而是别具政治军事上的理由。1931年“九一八”事变后不久,上海外人所办刊物述评云南形势说:滇越铁路控制着该省交通的“结果,不独云南全省商务悉为法人所掌握,而云南[地方]政府也在巴黎政府掌握之中”。同篇文章又设问道:“云南其将蹈东三省的覆辙乎?”[53]这不是危言耸听,而是说明了法国的越南殖民地当局所以愿年年给予滇越铁路公司保利的原因。它是企图以此把殖民主义势力伸入云南,加以控制,以至有朝一日兼并云南。事实上法国只经过20年多一点时间的经营,在一定程度上已经变相达到它的目的。

第三节 国内外反动势力对铁路的摧残和破坏

唯利是图的本性决定了国际垄断资产阶级的贪欲无餍。它们提供一笔铁路借款后,凭借合同的规定,或者是超过合同的规定,依靠国家的力量和在华的其他特权优势,从中国铁路上榨取最大利润。国内反动统治集团把铁路视若利薮,每用超经济的手法作竭泽而渔的榨取。它们沿路设卡,征收税捐,加上混战频仍,更予铁路以致命的摧残和破坏。日本帝国主义从1931年“九一八”事变起,特别是1937年7月发动全面侵华战争后八年间,更给中国铁路以严重毁坏。

一、外国垄断资本势力的压榨

国际垄断资产阶级提供铁路借款,索取重利,第八章已经举例说明。

一笔借款既经订定,债权者约束中国不得提前偿还,既防失去坐食息金、榨取利润的机会,又是把它作为控制铁路的一种手段。

一笔借款该偿的息金,往往超过本金。例如,1907年的津浦铁路借款本金500万镑,50年期共应还本息1250万镑。息金达到本金的一倍半。1935年国民党政府与德国奥脱·华尔夫公司所订800万元材料垫款一笔,借期六年,规定每年付息两次,实需拨还的利息竟要八百几十万元。

偿还铁路借款的宽限期,一般为十年,也有只有三年、两年的,这就说不上有真正的宽限了。中英间1899年订定的两笔关内外铁路借款的条件就是这样。

借款的偿还一般规定从借款订定之日算起,而不是从铁路预计完工的日期起算。20世纪头20余年间的中国铁路,凡长度超过100公里的,没有一条是在四年之内完成的,像粤汉、陇海两路,时建时停,先后迁延达30余年之久,更成为特例。这样,为期甚短的宽限期,往往变成有名无实。

路轨的铺设齐全并不等于铁路工程的结束,配置必需的技术设施仍需大量工款的支出。国际垄断资产阶级每当一路开始营业,就利用掌握财权的便利,随收随扣,或者由其本国在华的使领人员像执法吏那样向中国政府迫取。这样,使用借贷资本修建的中国铁路,从开始营业的第一天起,就被债累压得透不过气来。正太铁路1907年开始营业,1909年出现盈余120余万元,全部抵偿届期利息,还差30余万元。[54]沪宁铁路同年获利58万余元,而该年债款利息却须支付166万余元,相差竟达100多万元。[55]1912年该路获利197余万元,但以此抵偿届期利息,还得从其他方面挪拨41万余元。[56]如此等等。

在中国近代铁路史上,债款的重利一直是铁路支出的一项重要科目。试举几条铁路为例。京汉铁路从1899年3月至1903年年底,支给比利时铁路公司和道胜银行的息金占总支出的16.45%,1906年和1907年,更各占32%和28%。京奉铁路所付息金在1902~1908年年平均占总支出的16.36%,其中最高一年达35.11%,最低一年也占了12.77%。沪宁铁路在1903~1906年间和汴洛铁路在1904~1905年间的利息支出,在营业总支出中各占13.11%和9.27%。[57]广九铁路的借款历年利息,“向由交通部筹措,以他路款项拨付”。

根据北洋军阀政府交通部和国民党政府铁道部所编历年《铁路会计统计总报告》,从1917年起到1936年6月(中缺1920年),长期与短期借款利息总额分别为31812万元和8726万元,[58]合计超过4亿元。或者说,中国铁路在这些年间,光利息一项平均年须支付2130余万元。国际垄断资产阶级只要剪剪息票,每年就可从中国铁路唾手取得如此偌大的一笔利润!又,它在同一期间以铁路借款的名义——包括实际上提供给中国反动统治集团作政费、军费的借款——所提供的借款总数,不过21000万余元。这也就是说,国际垄断资产阶级只消从中国铁路上取得的息金转手拨出一半左右的数额,就足以与中国统治集团成立一系列新的借款而绰绰有余。

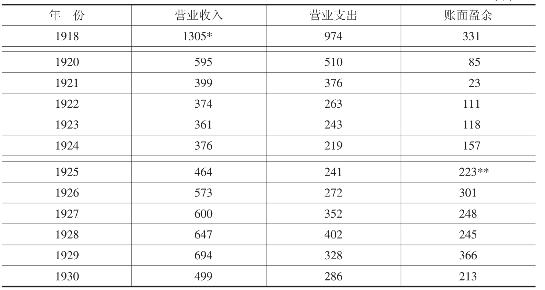

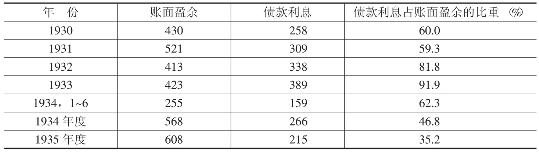

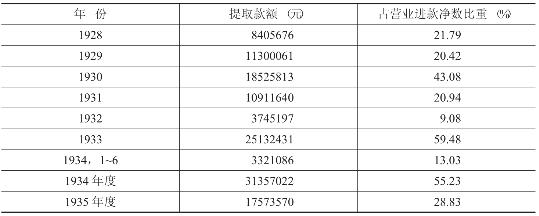

国际垄断资产阶级重利盘剥中国铁路的结果,极大地损害了中国铁路。仍举1917~1936年6月间的债款利息说明。如果把它与同一期间中国国有铁路营业收入净数比较,历年所占比重如表9-35所示。

中国国有铁路历年该付债款利息占账面盈余比重

表9-35 1917~1936年6月

续表

账面盈余据《中华国有铁路会计统计汇编,1915~1929》,第60~85、90~115页;又1931~1935年度《中华国有铁路统计总报告》,营业进款细别表和营业用款细别表。

债款利息据1917~1924年《国有铁路会计统计总报告》和1925~1935年度《中华国有铁路统计总报告》,“岁计账借贷表”。

从表9-35可以看出,在此20年间,需要支付的利息平均为净收入的47.6%,最高年份(1933年)竟达91.9%,最低年份(1919年),也占18.4%。

津浦、沪宁、沪杭甬三路,在中国近代铁路史上是被誉为经营优良的线路。再举此三路为例来说明,如表9-36所示。

表9-36 沪宁、津浦、沪杭甬三路历年应还路债占营业进款净数比重1915~1935年6月

续表

据严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第205~263页。

表9-36中的数字突出地表明中国铁路历年应付债务之沉重,而且是年年如此、路路如此!中国铁路从财务角度看,几乎变成专为清偿债务在运行,甚至营运经年,还远远不够抵偿当年应清偿的债务!

于是,怎样来解决这个问题呢?——只有在债台已经高筑的情况下再举新债。这种做法,对国际垄断资产阶级来说,又是进一步输出资本的绝好机会。为此,它们还采取利变本、本滚利的盘剥手法。日本财政资本组织做得最露骨。1919年日本财政资本组织承借四洮铁路1000万日元,经过几次利滚利,到了1925年,据称实欠额已达到3200万日元。“满铁”贷放的洮昂铁路的工款,也是每到年末,把未偿付的利息,滚成本金起息。这种做法也被美国垄断资本组织所采用。美国有一家公司的一笔京绥枕木垫款,20年代债额不过200余万元,13年后,竟变成了600余万元的欠款一笔!

总之,息金和本金恶性循环,加上苛刻的条件,中国铁路便无可避免地被拖进长期欠债的深渊!

国民党反动统治末期,对铁路债务的本息曾经做过一次统计,也许这次也是中国反动统治集团对近代中国铁路债务本息所作的最后一次的统计。据统计,铁路外债,截至1945年底,本息合计按照抗日战争前规定的汇率折合,竟达国币1125379397.34元![59]

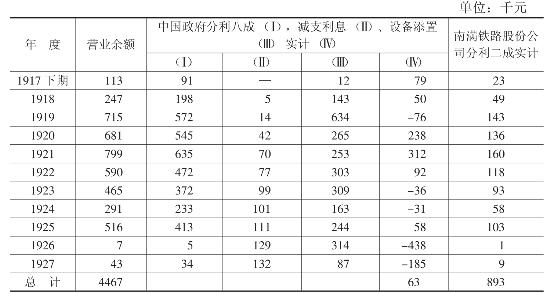

外国资产者提供铁路借款原是以借款的形式提供铁路投资。铁路借款因之往往常以分享余利作为借款的一个条件。他们为了“希冀多分”,除了惯于指使根据借款条件派出的会计人员上下其手,增加余利额外,甚至作蛮横无理的勒索。如北洋军阀政府于1917年同日本的“满铁”成立借款一笔,双方签订的借款合同第八条对于“余利”,特作如下的限定,即:余利是指从净收入中扣去清偿本息并本路的办公费、修理费、折旧费等项的余额。可是“满铁”的驻路人员每每把此视若具文,片面认定总收入扣去办公费并清偿本息,就是余利。在他们的操纵下,可以把实际并无余利而算成颇有余利,进而要求根据合同规定分取二成。其结果,债主分取二成余利的实数,不单超过留存路局的八成余利数,甚至侵蚀到铁路财产本身。且看下述1917~1927年11年间“满铁”分取的二成余利数额与留存路局八成数额的比较(见表9-37)。

表9-37 吉长铁路营业余额及其分配表1917年度下期至1927年度

据祁仍奚:《满铁问题》,第94~95页。

数字表明所谓二成的余利竟比八成的还要多(893千元与63千元之比)。其中1919年、1923年、1924年、1926年、1927各年根本无余利,却被算成有余利,进而被攫取二成!

英国资本家也是这样。英国中英公司投资沪宁,根据借款合同规定,年分余利二成。按照中国国有铁路会计则例:铁路营业收入减去营业支出后,还须扣去车辆折旧金,始能按成摊派。中英公司对此视若弁髦。它派在该路的会计总管屡次拒不扣除此项折旧,就强提二成。北洋军阀政府交通部与之交涉。中英公司在英国政府支持下,迫使北洋军阀政府同意由伦敦英国人“仲裁”。其结果,不单作了偏袒中英公司的解决,而且嗣后须据此判例以英国会计的算法为准!

附带指出,外国债权者派进铁路的会计人员,每每反客为主,用种种手法限制中国自由支配铁路余利。不但沪宁铁路情况是这样,20年代日本在胶济铁路上,更运用这种做法,直接干预军阀之间的混战。

国际垄断资本组织榨取利润,除了强横勒索,还有纠缠耍赖的一手。根据比利时铁路公司承借建筑京汉铁路款项的合同规定,中国在该公司“代办”该路行车期间,准其提取2/10的余利。1906年,清朝政府邮传部同它谈判偿还这笔借款,它竟提出借款付还后余利仍应分享;并无理狡辩道,分取余利是作为“酬修路之劳”的酬金,胡说什么:“债清了,路还在,因此,仍该享余利。”

京汉借款合同是中外铁路借款合同中规定路成之后提前清还借款的唯一一件。可是就在这个唯一的一件上,发生了上述事例,这正生动地表明国际垄断资产阶级贪得无厌,什么行动都干得出来。

国际垄断资产阶级除了通过年分余利,还通过其他渠道榨取投资铁路的利润。每一笔铁路借款成立后,除了按合同规定任用会计师等,往往还混进了大批人员。他们莫不享有高额薪金、优厚津贴,年食巨款。这项用费,实际上成了借款投资的变相利润。[60]

缺乏充足的资料来计算国际垄断组织从中国铁路榨取的利润总共有多少。仅京沪铁路1921~1936年6月间(除了1932年度和1934年度未详),外国债权者凭债券分取了455万元,①或每年分取利润30余万元。“满铁”从1917年到1927年从吉长路分取余利393000元,已列上表;1928年,又分取8593元。②巴黎银公司除从正太铁路每年分取余利外,1932年该路偿清债款,准备接收时,它又节外生枝,要求从未经支用的累积盈余中分取二成,作为清算债务的先决条件,额外取去371万余元。③

抗日战争前五六年,是旧中国的铁路运输业最景气的年份。国际垄断资产阶级在这几年里以利息和赢利分润的名义从中国铁路榨取的数量,及其在中国铁路营业收入净数中所占比重,如表9-38所示。

表9-38 帝国主义列强从中国铁路榨取的利息、利润及其所占营业进款净数的比重1932~1936年*

据《中华民国国有铁路统计总报告》民国二十四年度第33、43、51页。

*1936年系止于该年的上半年。

帝国主义各国在这些年里,每年从中国铁路榨取的利益竟超过铁路营业净款的一半。中国铁路就是这样变成国际垄断资产阶级榨取巨额利润的源泉!

二、国内反动统治集团的朋 俊削和摧残

(一)提款、“监收”和协饷

在半殖民地半封建的中国,铁路运输业是国营经济事业中规模最大的一项。在20世纪20年代,平均年可盈余4300万元左右。这个数额约略相当于国民党政府此后十年间在整个华北地区征收的财政净收入的4/5。[61]因此,它成了反动统治集团的重要财源之一。[62]从清朝政府开始,历届反动统治集团,无论是中央还是地方当局,对铁路收入莫不滥行提用,特别在北洋军阀统治时期,更到了竭泽而渔的地步。

军阀提用路款由袁世凯首开其端。早在1904年关内外铁路基本造成,北京、新民屯间通车运行后一年,袁世凯即以直隶总督身份,向清廷请准“酌提关内外余利银五十万两,抵部拨兵饷”。[63]一年后,清廷又把“年拨”该路余利“二成为北洋经费”,著为定例。[64]从这时起到清朝政权被推翻,除了1911年该路因无余利停解外,“按月拨解”,从未违误。[65]

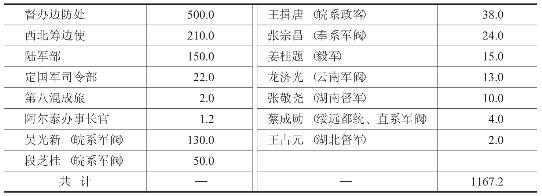

袁世凯从篡夺辛亥革命成果之后到帝制自为失败,非法强取路款,有确凿账据可查的就达“四千万元”。[66]他的后继者袭用他的手法,“政费之款”,“几全归交[通]部负担”。数年间,累计总额超过两亿元。⑦其时交通部的收入固尚有邮、电两项,但它们与铁路相比,所占甚少,如1919年该部收入3500余万元中,邮电两项总计不过300余万元,⑧不到总额的1/11。大、小军阀向交通部勒索之款,基本上都是来自铁路的收入。他们对交通部如群蝇逐臭!这从1920年该部收入的分配情况可以概见。据日人统计,该部当年收入共计1770.2万元,除拨财政部500万元、买“七年公债”100万元和拨给经济调查会3万元外,其余都被军阀分割,其花名如表9-39所示。

表9-39 单位:万元

据《大支那大系》(日文),Ⅳ,第195~197页文字和表改制。

根据北洋军阀政府交通部所编制与国民党铁道部所发表的数字,1921~1927年北洋军阀政府在它统治的最后七年以“合法”的手续从铁路进款中提取的金额,凡9247万元,平均每年1300万元。历年提取的绝对数,少则804.5万元(1926年),多的达2201.4万余元(1927年);在铁路进款净数中所占比重,小的年份几达1/4(1924年),最大的竟超过3/5 (1927年)!见表9-40。

表9-40 北洋军阀政府历年提取路款数及其占营业进款净数的比重1921~1927年

1921~1924年,据历年《国有铁路会计统计总报告》;1925~1927年,据历年《中华国有铁路会计统计总报告》;又,《中华国有铁路会计统计汇编,1915~1929》,第64~89页。

国民党反动派叛变革命夺取政权后,对铁路的掠夺未尝消减,只是手法上比较隐蔽一些。国有铁路进款仍是政府的一大财源。从1928年起到1936年6月,国民党政府每年从铁路提取款项,以及这笔款项在铁路的营业进款净数中所占比重,如表9-41所示。

表9-41 国民党政府历年提取路款数及其占营业进款净数的比重1928~1936年6月

据历年《中华国有铁路会计统计总报告》,“盈亏拨补表”。

注:铁路拨付政府款项,一般包括“政府运输欠账”。

必须指出,上述所谓营业进款净数,并不就是铁路的真正赢利。近代中国国有铁路没有一条不是债务缠身。每年应还利息往往达到营业进款净数的一半,最高的年份且达86%。如果减去利息,铁路营业可能是亏折。北洋军阀政府交通部在其所编的《交通部经管各项债款说明书》中曾明确指出,“历年以来,政府提用之款,往往超过该路实在赢利之数”;为了维持铁路现状,应付提款,只好转借新债。结果是“债款累积”,铁路“经济状况,日以困窘”。

除了上述,各地地方军阀对于所在铁路巧取豪夺,或驻站监收,或强要协饷。1920年吴佩孚首先在京汉铁路南段设监收处,嗣后各地军阀纷纷仿效。如津浦路,除津浦路管理局外,孙传芳既于南段设南段管理局,张宗昌又在山东设德韩管理局。京奉铁路除原设路局外,张作霖复设奉榆管理局。京绥线更是机构林立,什么“讨贼联军管理局”、“镇威军管理局”,等等。1920年吴佩孚派亲信高恩洪当交通总长,约定以交通部负责拨付直军军饷为条件撤销京汉南段监收处,但他转身又在京汉线上设了一个汉保铁路局。北洋军阀大小头子拦路劫收,究竟掳掠了多少,只有他们自己有数了。

国民党新军阀上台,这种情况并没有改变。1929年国民党第一六四次中央政治会议通过一项决议,其中提到“派员驻站监收提款之恶习,应即停止”。且无论此决议是否得到执行,做出这个决议本身,正证明至少到那个时候,还流行着“派员驻站监收提款之恶习”。

至于“协饷”(它与驻站监收并不排斥),且举一些零星记载。

1924年,据日人探报:交通部与吴佩孚间确定,从京汉收入中,每年拨八十万元;从津浦收入中,每年拨二十万元。[67]

1926年,叶恭绰自述在1925年任交通总长期内,给国民军一、二军截扣加拨款,约800万元;给奉军和直、鲁两省拨款约500余万元;鄂省截留及部拨款,约140 万~150万元。[68]

1927年,北洋军阀政府交通部向北洋政权末代头子张作霖“陈明”:“凡经济实属窘迫之路,暂免担负”协饷。[69]

这倒不失为一件好供状!它说明除了“经济实属窘迫之路”外,其余没有一路得获幸免。其实,只要军阀淫威所及,枪杆所至,哪里会去分辨各条铁路的经济状态究竟是否“实属窘迫”呢!

国民党新军阀上台后,各军借口军饷短绌,经常要求额助巨款。国民党政府铁道部设立第一年,由京汉、京奉两路分别协济第三集团军、第四集团军等的饷项为数即“逾一千万元”,[70]约占同期铁路收入的40%。铁道部旋又认为“各路军事协饷足以置铁路于破产”,要求行政院“明令取消,并切实执行”。可是在1930年前后,由国民党中央政府拨给各地军队作为军饷的铁路协款,却达4500万元之多。直到1935年,国民党政府铁道部顾问、英人汉猛德在一份调查报告里还写道:“北宁、平绥、平汉、津浦、陇海等路每年协助军事机关4800000元,铁路方面称之为‘杂项支出’或‘拨交政府’,收款者亦不具姓名。”[71]这说明到抗日战争前夕,国民党新军阀对铁路进款一直予取予求,恣意盘剥。

(二)军阀的暴力摧残和破坏

反动军阀——无论是北洋军阀还是国民党新军阀——在他们势力所及的地区,除了截留路款,迫取协饷,还往往将铁路的机车、货车、客车,自由扣留。他们或假名军运,私卖车皮,或“军营商运”,垄断路利,甚至包揽客票,营私牟利。

这类情事大致从1917年起,开始盛行,到了30年代,此风仍未稍衰。1930年据国民党政府铁道部声称,“各军事当局”所扣机车、客车及货车车辆,“不下1800余辆”。[72]1933年,如此“违法营私”仍属“不一而足”。[73]

军人擅扣车辆,一方面,直接影响铁路的正常运输,减少铁路收入。另一方面,各种车辆被滥行扣用,加速损毁,使铁路整修设备和添加资产的支出大量增加。

大小军阀一旦混战失败,更对铁路滥肆破坏。他们或拆毁路轨,破坏桥梁;或损毁机车,劫走车辆,不一而足。1928年奉系军阀败退东北时,把关内的京汉、京绥、陇海、津浦、道清、京奉等路机车和车辆大部分劫往东北,除了拨一部分给东北一些铁路运用,大部分弃置一边,任其损坏。同年,国民党西北军被国民党“中央军”所收拾。当西北军从山东西撤时,经津浦至徐州转入陇海铁路之后,为了防止“中央军”尾追,过河拆桥,沿路桥梁,只要他们认为需要破坏而且有可能破坏的,都加以破坏(其中包括郑州以西黑石关的最大一座洛河桥)。到了终点灵宝,由于裹胁西行的机车、车辆不能再往前行,他们索性把一列列车辆——包括机车、车厢——推入黄河里,以发泄他们失败后的愤懑。

军阀加于铁路的灾难,还有他们的混战。这已经超出铁路经济范围。且略举数例以见一斑。

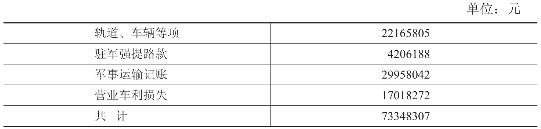

据《平汉铁路年鉴》,该路1916年的军事损失为887万元;1920年、1922年、1924年各年,分别为357万、656万和262万元。该路因军阀混战而遭受的毁损,或桥梁炸毁,或铁轨折断,或车辆损毁,加上其他重要设施和装备等的损失,从1925年起到1931年的七年里,近8942万元,详见表9-42。

表9-42 京汉铁路军事损失1925~1931年

据《平汉铁路年鉴》,1932年,第641页。

按该路建筑工程历时八年,建筑费用就1932年统计约10869万元。这也就是说,1925~1931年间这七年的军阀混战,破坏了八年的建设;用货币表示,则几乎打掉了京汉铁路本路一条!

据北京《晨报》1926年4月23日所刊《战乱与铁道的损失》一文,该年1~4月只四个月间,京奉等五路的军事损失,达3851万余元,其详如表9-43所示。

表9-43 京奉等五路军事损失1926年1~4月

国民党反动统治时期,军阀混战仍连绵不绝。据国民党政府铁道部1931年2月24日致陆海空军总司令部电中称,仅因1930年一次混战,损失总额就达7335万元。各项细数如表9-44所示。

表9-44 军事损失细数1930~1939年间

据(国民党政府)铁道部致陆海空司令部电,1931年2月24日;见《津浦铁路月刊》,第1卷,第5期,“路界纪闻”,第3~4页,1931年2月28日。

又据津浦线自己统计,该路1929~1930年间线路、装备因战争损坏及兵变被劫等项损失约1416万元,营业损失估计为1486万元,两项共达约2902万元。[74]

(三)运费附捐问题

中国反动统治集团沿铁路设税收捐问题,虽不属铁路运输问题,但对铁路运输产生重大的影响。

中国最早、最主要的干线之一——京汉铁路,刚于1902年从湖北汉口通车至河南信阳,湖北地方当局即以“楚、豫来往商货,多由火车贩运”,致使某些厘局“收数顿绌”[75]为词,要求设火车货捐。从此开始有了铁路货捐这个名目。

清朝政府在海关总税务司、英人赫德的“襄助经理”下,在20世纪初确定对经由铁路运输的货物征取通过税,又因火车行速,难以按站稽征,规定将水、陆多处局、卡应征厘额,合并由起运车站抽收,税率按海关税则,“纳值百抽二五”。[76]尽管施行不久,清朝政府邮传部发现:“沿途厘捐重叠,致阻运输,又为各路之通病”,[77]但此项蠹路病商的税种,却一直延续了下来。1931年国民党政府财政部决定从元旦起实行裁厘,铁路货捐及类似厘金的统税、统捐、货物税等,才行裁去。

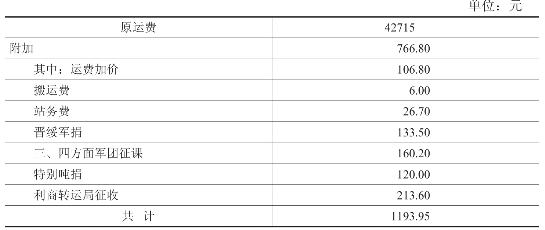

北洋军阀政府时代各派军阀,为了增收军饷,往往创设各种捐税名目,或沿路设卡征收,或由路局随运价附征。名目繁多,不胜枚举。“商人因京汉线路运之费用浩繁,均改用旧法转运”。“现时商人,在中国国有各铁路上运货之困难,……有增无减”,在京绥途上,“实际上……复行使用骆驼运货”。结果竟造成从包头运羊毛到天津的运费,若把所收捐税统计在内,比从天津运到美国纽约还贵六倍!

北洋军阀就铁路所征苛捐杂税之惊人,从京绥、京汉两线可见一斑。1927年国民党政府交通部《整理路政大纲议案》附表三所载京绥线上随运费加征的附捐占运价的百分比,有如下述。

1.利商转运公司护运费收运价的70%;

2.镇威军第三、四方面军事费收运价的30%;

3.晋、绥军事附加捐25%;

4.京绥路站务费5%;

5.粮货统捐38%。

以上五项附捐合计达正常运价的168%!

根据另一材料,如按40吨车货物计算,由丰台运往张家口各项捐税等额外的需索,几及正常运费的两倍,详见表9-45。至于其他零星费用,如年、节向税关、车站送“节敬”、请吃饭等杂项尚未计算在内。

表9-45

据北京英国商会致交通部说帖,1927年7月23日。

京汉路上所征的苛杂是:1926年4月,“军事当局照本路运价加收附加捐二成”,同年11月,“一等货物每吨另捐四元”,后来,该项捐款,“加至每吨十元五角”。1927年3月,“将每吨十元五角之捐取消,另订新附价捐按运价收一成五”;同年5月,“该项附加捐增至二成五”。总之,苛杂数额有增无减!

此外,在胶济,附加河工捐、货捐的结果,使一等货所加捐税,约等于运价的89.2%;在二、三等货上,各为运价的105.3%和115.2%,在津浦,一等货加费额约等于运价的77%,而六等货竟约等于运价的279%。

总之,北洋军阀在各条铁路上所加征的税捐,不单既苛且杂,而且毫无准则,一派胡作非为!

国民党反动统治时期,铁路上附征军事捐,也甚属盛行。例如,粤汉、广九、广三这三路附征军事捐一成,陇海路对粮食的货运附加军事捐,京绥路上则在煤运上增加此项附征,京汉、道清的铁路运输,也课军事附加捐。此外,还有用其他名目就运费附征税收的。如在潮汕铁路,附征交通税两成。国民党政府为要建设首都南京以粉饰太平,竟规定全国各路运费增加10%。

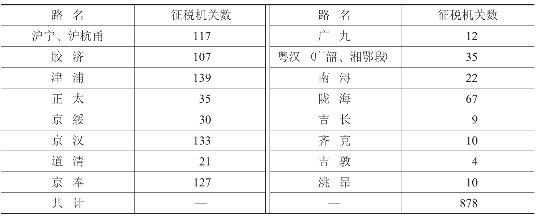

进入30年代,尽管国民党政府三令五申“各路沿线苛捐之最者,先行蠲免”。但是实际上并没有切实执行。1931年,据铁道部报告,由于有关“省政府次第咨复,有谓已经列入预算,未便变更,有谓税源所关,应暂仍旧”,“磋商经年,毫无成效”。征税机关不单未见减少,反而沿路林立。同年沪宁、沪杭甬等17条国有铁路线上,征税机关竟达878处,平均一条路上50多个。最多的如津浦、京汉线上,分别有139和133处。由铁道部代管的仅仅99.78公里长的新宁路上,征税机关计达12处,平均每8.3千米就有一处,超过了京汉线(平均每8.7千米有征税机关一处)。

铁路货捐苛杂繁复,虽然使中国反动统治集团在短暂的时间内实现了聚敛货币的目的,但是它的恶果很快就暴露出来。一些商货因为苛捐附征超过生产成本,造成产销停滞。有些货物向例由铁路运输,因为同一原因,托运者宁可绕道延时,而不愿利用火车的便捷。举例说,河南的巩县、偃师等地区的杂粮、棉花,直到20世纪最初十年,向例往北销售,皮张、柿饼等土产则往南行销。可是在20年代初,由于汴洛铁路于郑州设有火车捐局,一般“北运者多用船载由黄河北岸上京汉线,南运者用骡车载往许州上京汉车”。所以如此,正如当日有人描述:“商贾非不知火车便捷”,徒以厘金[运费附捐]费重,不得不出此下策。”在没有其他比较方便的运输线路的地区,丰富的物产,便壅积于当地。如京绥线上货捐特多之时,正是内蒙的皮毛,宣化、怀来的药材、干鲜果品等土产运量锐减之期。

表9-46 国有铁路沿线征税机关统计1931年

这样,苛杂的货捐使路政商运,交受其困,不仅对铁路运输产生深刻的恶劣影响,更是对社会经济的发展带来严重的后果。它只便利了舶来品的深入内地,增强它的竞争能力。因为根据不平等条约,舶来商品进口时于海关缴纳进口税后,横行内地,不再受课,铁路货捐也是这样,当本国产品交火车托运,除了运费还要缴一倍、两倍甚至更多附征的税捐时,舶来洋货却悉数免纳。中国商货被逼进困境,只得弃火车而改用驴驼、船运,于是,土货对洋货单在流通速度的竞争上,就望尘莫及!国有铁路的货捐苛杂,在某些地区,又逼使许多货物转由帝国主义国家直接经营的铁路来运输,[78]或由外商轮船去转运,[79]结果造成利益外溢。

三、日本侵略战争对铁路的浩劫

日本帝国主义侵略者先于1931年发动“九一八”事变,强占东北,继于1937年7月发动全面侵华战争,肆扰所及,超过整个中国东部半壁。从1931年9月起到1945年8月整整15年里,日本帝国主义的侵略活动,给中国铁路带来了巨大的浩劫。

“九一八”事变后日本帝国主义侵略者军事占领、殖民经营东北地区铁路对中国所造成的直接、间接损失,难以用数字估计。若单就被占领铁路的资本金说,据1943年统计,即达国币20亿元左右。[80]

第二年日本侵略者又挑起“一·二八”事变。这次事变的一个多月里,光是京沪、沪杭甬两路所受损失,即达921万元,[81]相当于该两路当年资产总值约1/3。

1937年日本帝国主义对中国发动全面侵略战争,中国铁路所受损失之大,据国民党政府1945年底、1946年初仓促作的战争损失调查,在农、工、商、矿、机关、学校等20个项目中居于首位,折合1945年8月日本投降时的币值,达到247127944669839元。①

第四节 日本帝国主义占领下铁路的经营和运输

日本侵略军当局在“九一八”事变后22天(1931年10月10日),发出指示,要“满铁”利用这次事变的绝好机会,“统制”经营军事占领地区的所有铁路。②“满铁”根据这个指示,立即搜罗一批汉奸,拼凑成立一个所谓“沈海铁路保安维持会”,对沈海线实施控制经营。11月里,“满铁”与伪吉林省府陆续签订有关吉长、吉敦、吉海、四洮各路的经营合同,控制经营这些铁路。12月,日本侵略军与伪黑龙江省府约定,把洮昂、齐克两线交给“满铁”经营。第二年1月,“满铁”又控制经营呼海铁路。当时北(平)宁(沈阳)铁路的关外段因有英国资本关系,由伪奉天省府设立奉(沈阳)山(海关)路局,让“满铁”把持了该路路局。于是东北地方所有中国铁路,全被置于“满铁”的控制经营之下。

日本帝国主义者企图通过对铁路的控制,实现所谓“日‘满’经济合理融化为一体”的侵略目的。

1932年初,日本在东北一手策划成立伪“满”傀儡政权。8月17日,日本侵略军当局同伪“满”总理、汉奸郑孝胥签署一件所谓《满洲国铁路、港湾、水路、空路等管理及线路敷设协定》,作为日本拥有伪“满”的所谓“国有”铁路等的管理权的“法”的根据。③日本侵略者尽管如此玩弄花样,其实连他们自己也觉得这样的“协定”是绝难公之于世的。于是他们向伪“满”汉奸表示,“满洲国”既已成立,若把东北铁路仍“置于日本控制之下”,“让人看起来不大自然”(日本关东军参谋语)。伪“满”傀儡政权在日本帝国主义自称“内面指导”的“指导”下,在第二年3月1日同日本侵略者演出一场丑剧,由日本把所强占的铁路移交给伪“满”交通部,再由后者用“委托”的名义,“请”“满铁”代为经营。

“满铁”接受“委托”,立即于同日设立“铁路总局”于沈阳,经营所谓属于伪“满”“国有”的铁路,并把这些线路叫做“国线”,继续袭用分路管理制。1934年,改行地区管理制,把东北所有中国铁路,按地区划归长春、沈阳、哈尔滨和洮南四个铁路局经营。这种地区管理的体制,一直实行到1945年8月日本帝国主义宣布投降。

南满铁路由“满铁”所辖的“铁道部”经营,则叫做“社线”,以与上述的所谓“国线”相区别。

1936年10月1日,“满铁”又将上述“铁道部”、“铁路总局”(以及在朝鲜清津所设的“北鲜铁道管理局”)等机构合并,设“铁道总局”于沈阳,统一经营东北地区的所有铁路(以及朝鲜北部的铁路)等事业。此后一直维持着这样的局面。

“满铁”本着日本帝国主义的既定方针经营东北铁路,具体规定自己的运输任务在于密切配合日本帝国主义所说的“国防”、“开拓”和“维持治安”的需要,也就是说,“满铁”完全以支持日本帝国主义的侵略战争,掠夺东北资源和巩固它在东北的殖民统治作为中心而展开自己的运输业务。

日本是一个土地狭小、资源贫乏的国家,掠夺东北地方资源对于增强日本帝国主义的侵略实力具有重要的意义。东北地区的面积比日本本土大三倍以上,作为一个市场,对日本垄断资产阶级同样具有重要的意义。“满铁”采行低运费率措施。铁路运输既受运价的调节,一定的运价又足以影响货流。“满铁”自从统制经营东北铁路,首先淘汰已经失去意义的,即南满铁路系统原与其他铁路线路作竞争的运价制度。所有其他各路接着也统一实行以低运费率为原则的递远递减的运费准则,但“对成本最低的(东北)特产物和煤炭则征收并世无比的高额运费”。日本帝国主义采行这样的运价,主要是求能够配合它对东北地方实施殖民掠夺的需要,又可达到保证“满铁”榨取最大利润的目的。

日本侵略者为了适应它的整个殖民政策的需要,对运费除了作出统一的规定,还对特定线路、特定货种或特定时期的运费,作出特别的规定(一般是给以减价的优惠)。例如:它为了加紧“开拓”东北北部,制定了开发北部产业的减价运送办法,为了有利于腹地奥区以及一些边远地方如海伦、齐齐哈尔、富拉尔基等站外运货物,实行了特别低廉的特定运费率。

南满铁路的海港特定运费率继续保留,适用范围除原来的大连,又扩大到旅顺、营口和丹东三港。到了1936年2月,这一运费率推广到从东北运送到朝鲜北部各港的货种。为促使东北地区经济对日本更具有从属性,“南满”还实行了所谓“日鲜‘满’间联络运送货物”的特定运价制。

日本帝国主义侵略者为便利本国所产日用杂货在东北倾销,特地列举数达六十种的货物,指示“满铁”给予特价运价的优待。考虑到这些货物往往装不满整车,“满铁”对零运此类货物在5000公斤以上的运费,再采用减价办法。这些都为日本商品之能大量输入东北,日本资本势力进一步控制东北市场,创造了优越条件。此外,日本在东北铁路运输上还采用“货物品目基本运费减价办法”。这一办法适用于粮食、矿物、木材等五种货种,其用意更是为了从东北地方大量搜括这些物资。

“满铁”制定的运价政策,密切配合日本帝国主义在东北实施军事殖民统治的需要。例如,日本侵略军构筑军事工程,需要大量土建材料,“满铁”就一度把砂石、砖瓦、木料、水泥等运价作了大幅度的降低。日本向东北实行大规模的移民,“满铁”就对移民和移民所需的物资,实行低价的特别运价制度。“满铁”对于配合侵略战争的军运,自始即给予异常的注意。到了1934年,“满铁”更在总结连续几年军运经验的基础上,制定一个叫做“军事输送处理规程”的章则,为日本驻在东北的“关东军”换防、转移和军需补给,提供了有力的运输保证。

“满铁”还直接参与殖民军事行动。据不完全统计,单在1933年4月至1936年6月间,“满铁”掌握的“铁道总局”,配合日军入侵华北的军事行动出动了军用列车5233次,装甲列车14215次,装甲轨道车13636次,输送侵略军几十万人次。1937年“七七”事变后,运输侵略部队成为“满铁”控制下东北铁路的主要的经常业务,军需品的运输量也有极大的增加。从“七七”事变的1937年度起到爆发太平洋战争后的1942年度五年间,东北铁路转运日本军用物资,仅据有记录可查的,从399万吨增至2154万吨;军用物资的运量在同一期间的货运总量中比重,从9.9%上升到26%。此后,根据所谓“战时物资移动计划”,经常采取临时性措施,优先运送军需物资,使东北铁路变成准军用铁路。

日本帝国主义把东北铁路作为殖民侵略的一种重要物质设施,在技术设备上作了一些整备和补充。同时,不顾线路的正常容量,[82]作着损毁性的运用。

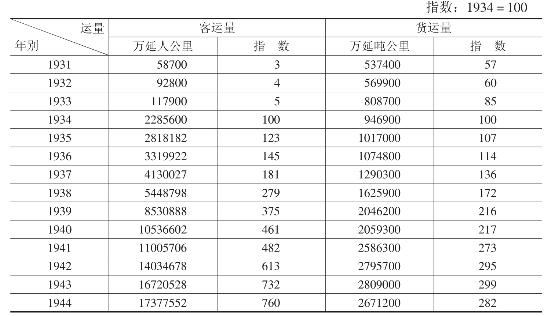

日本占领下东北铁路的客、货运量逐年迅速增长。这种增长,也就是它加紧侵略活动在铁路运输上的一种反映。

从表9-47可以看出,客运量从1934年起的增长是惊人的。因为这一年东北铁路开始与朝鲜铁路直通客运,通关内的京奉线也开始行驶直达列车。日本本国移民[83]来到东北和从关内诱骗大量人口的外流,促成了客运的骤然增长。到了1937年伪“满”实施它的第一次“产业开发计划”,日本急剧增加向东北的移民量。什么“青少年义勇队”等源源涌来。为数众多的华北劳工也被骗到东北。东北铁路客运的繁忙达到了顶点,1937年起几年间,年增长率竟达30%,甚至超过50%。

1941年太平洋战争爆发后,客运、军运陷于尖锐矛盾,日本占领者实行抑制普通客运的措施,客运的增长趋势才见减弱。

1943~1944年两年,日本军运在海路上既多阻塞,乃不得不转嫁于陆运。在这两年中,日本侵略者对客运更竭力控制,可是由于军运调动频繁,客运率的增长率仍然很大。这个时期客运的内容,主要是军运。

“满铁”受“托”经营东北铁路后,竭尽全力搜刮东北物资,加紧对东北的殖民经营。日本占领控制下东北铁路货运的增长,虽略低于客运,但在所统计的十四年间,也增长了五倍。

东北的货运流向,在日本军事殖民主义的运价政策作用下,改变了向来从哈尔滨向大连集中这一单口外运的旧迹,由于佳木斯、牡丹江和朝鲜清津港间新的干线的敷设,朝鲜的清津也成为东北货物外运的另一门户。经过清津,与日本海的航运直接联络,东北北部货运,一般不再向南部集中了。

表9-47 日伪控制下东北铁路的运量1931~1944年

据《运输》(东北经济小丛书之十五),第133~134、203页,1948年2月。

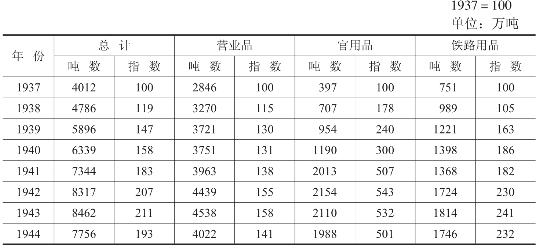

1937年日本帝国主义发动全面侵华战争后,东北铁路的货运情况一变。“满铁”于次年10月起,正式实行所谓“统制运输”。根据所谓“统制运输”的规定,按“官用品”(主要是日本侵略军的军需物资)、“社用品”(“满铁”本身用品,也就是为维护铁路使能正常运转的物品,以下改称为“铁路用品”)和“营业品”(一般民用物资,其中包括所谓“总动员物资”即战略物资,如木材、煤炭、水泥等)次序,确定轻重缓急分配运量。由于军事运输频繁,日伪推行大规模掠夺物质资源的“五年计划”,运输量的激增与运输能力不足之间出现了极大的矛盾。日本帝国主义为了保证军运,强制压缩“营业品”的运量。这样,“营业品”在铁路货运量中的比重逐年下降。1937年度是项运量,占总运量的71.4%;到了1942年,减少到53.4%。

1942年起,由于海运船只不足,日本侵略者从中国沦陷区掠夺的粮食、煤炭、盐、大豆等大量物资,不得不从原来由华北出海输运,改为经山海关由陆路运出东北,然后经朝鲜釜山运往日本本土。“满铁”为此改行一种叫做“高度重点原则”的运输制度,把上述物资的运输取名“转嫁陆运”。这种“转嫁陆运”列在“高度重点”之内。“满铁”控制经营下的东北铁路,几乎完全变成日本帝国主义军运和运输从中国沦陷区掠夺到手的物资的一种专用工具。

1937~1944年间日本占领下的东北铁路运输各种类别的货品量及其指数,如表9-48所示。

表9-48 东北铁路运货量1937~1944年

据《运输》(东北经济小丛书之十五),第229~230,231页。

注:营业品,指农产、矿产、林产、畜产、水产等品及其他商货,而在前列各品中,尤以大豆、木材、煤炭、铁矿、石灰石、水泥为大宗。

同一期间各类货品运量历年构成的比重,则如表9-49所示。

表9-49 东北铁路各类货品运量比较1937~1944年

据《运输》(东北经济小丛书之十五),第232页。

在上列两表前七年间,输送的总货量增加了2.1倍。增加最多的是官用品,计5.3倍。“官用品”者,主要是军用物资。1941年爆发太平洋战争后,这一增加尤其显著,表明东北铁路的军事化和日益直接成为日本帝国主义侵略战争机器的一环。

营业品中的农产物,在上述数字中虽无反映,若参证其他材料,在这些年中不单未见增加,反有下落。比如,1932年大豆运量是314万吨,经过十年到1942年,减少了一半多,只有152万吨了。这是东北地区农业在日本帝国主义的蹂躏下遭到严重摧残、破坏在货运上的一种反映。

“营业品”标榜为民用商货,实际上此类商货大多兼资军用,如煤炭、钢铁,在运输过程中很难区别,只有在使用上才表现出来。兼资民用、军用的“营业品”,随着日本侵略战争的扩大,越来越多,供民用的则急剧减少。这部分商货的运量到了1942年前后,在总运量中还不到10%。

1944年的总运量减少。各种货种无论是“官用品”、“营业品”,还是“铁路用品”,都有程度不等的减少,反映了日本侵略者已经到了穷途末日。

日本帝国主义强占东北铁路,为其殖民侵略服务。为了使铁路运输能力得以充分发挥,日本帝国主义给予铁路管理部门以一种特殊的职能。

“满铁”自从1933年接受伪“满”所谓“委托”经营东北地区铁路后,在铁路总局内特设警务处(后改称“铁道警务局”),大力扩充警察队伍。到1937年3月,警察队伍竟达8000余人。其中除了担任铁路警卫的“警备警察”,还有什么“特务警察”、“保安警察”。“满铁”公然在铁路沿线建立了法西斯的警察统治!为镇压中国人民的抗日斗争,先搞了所谓“铁路爱护运动”;继又在铁路沿线闹所谓“模范爱护村”的名堂,以“举村一家”作标榜,实行联保统治。此后,它又把“铁道爱护村”改编为“铁道爱护团”,直接受日本殖民军统一指挥,参与搜杀中国爱国人民,残酷地奴役沿线农民群众。日本侵略者不单利用铁路运输为强化在东北的军事殖民统治服务,而且铁路管理部门本身,也直接参与军事殖民统治的活动,从而成为日本帝国主义整个军事殖民统治机器的一个环节。这也正是日本占领下东北铁路的一个独具的特点。

1937年7月,日本帝国主义发动全面侵华战争后,华北、华东以及华南沿海广大地区相继沦陷。日本侵略者对沦陷区的铁路最初都实施军管理,尔后各个地区又有一些变化。

首就华北地区说。

日本对所占铁路实施军管理到1938年3月,完全移交给“满铁”,由“满铁”的“华北事务局”管理经营。后者制定了什么“大陆铁道一元经营”作为营运方针,改变这个地区原来的按路设局的经营体制,采取在东北地方已经实行有年的分地区管理的制度。它在北京、天津、张家口、太原、开封和济南各地设管理局,分别管理经营以上述各地为中心的地区内所有铁路。1939年4月,华北地区的傀儡政权成立不久,日本侵略者故伎重演,宣布该地区铁路为伪政权的“国有”铁路,结束“满铁”直接经营的局面,交给日伪合办的一家叫做“华北交通股份公司”来经营。这个“公司”的骨干分子,基本上是原“满铁”派来;所需器材和周转资金,也都由“满铁”提供。公司开张时,还和“满铁”一起假戏真做,签订所谓《满华联合经营备忘录》,约定“在业务方面经常保持紧密联系”。这更自我暴露这个公司原是“满铁”华北事务所的一个变种!直到1945年4月,日本侵略者面临战败危机,在所谓“强化”“决战姿态”下,对华北铁路又恢复军管理;同时把主管铁路的“华北交通公司”的招牌,换了“华北交通团”。到了8月间宣布投降前夕,日本侵略者又把“华北交通团”匆匆换成“华北交通公司”原名,维持到它投降。

日本帝国主义对华中、华东地区的铁路实施的军管理,一直延续到1939年汪伪傀儡政权组成。尔后,它们玩弄故伎,由日本“华中派遣军铁道局”移交给汪伪铁道部(旋合并于交通部)管辖,然后再交由所谓“华中铁道公司”管理。这家“公司”规定资本金5000万日元,由伪“维新政府”出资1000万日元,日本的华中振兴公司出资650万日元,日本通运公司等21个团体出资850万日元。还有一半由日本外务省让与“华中振兴公司”,其中一半系“现物出资”,也就是以日本侵略者强占的铁路抵作资本。由这样一个“公司”经营据称已交给傀儡政府铁道部管辖的铁路,原也只是一个幌子。这个“公司”事事听命于日本侵略军司令部,实即由它间接实施军管理。

华南地区的铁路则一直掌握在日本侵略军的华南铁路局手里。

在整个抗日战争时期,日本帝国主义每侵占一路,即支配一路,使它为侵略战争服务。军事运输一直成为沦陷区铁路的主要业务。

日本帝国主义侵略者一侵入华北,占有了铁路,即于1938年8月间同它所操纵的汉奸傀儡缔结所谓《日、“满”、华货物联络运输协定》(同年10月1日施行),以便对占领地区进行经济掠夺。

日本帝国主义侵略中国,继“速胜”未逞,为配合所谓“以战养战”的毒计,对华北地区铁路运输能力作了强化的利用。就1941年、1942年两年说,日平均运量为109000吨,或1019280万延吨公里。[84]这些货物除了在日本占领区(主要是华北和东北地区)流动外,又被大量地劫运到沿海港口,然后转运到日本本国。其中占大宗的,有煤、铁、盐、棉花、花生、大豆、粮食……华北铁路的货运量因此剧增。如果以抗战前一年的运量为100,则从1937年起到太平洋战争爆发的1941年五年间增加了86%(见表9-50)。增长率尤以煤及其他矿产居首位。伪组织曾经恬不知耻地作出“报告”:“促进运送的强化,实行增加挂车辆数,加强添装货载制度,努力彻夜装卸运搬”;“对于运往日本的煤、铁与棉花等,实尽全力,以达战时资源运送的大动脉之使命”。[85]从这段供词略可看出,铁路运输对于日本帝国主义侵略者掠夺沦陷区资源所起的不可缺少的巨大作用。

表9-50 华北铁路货运增长指数

1937~1941年

据(伪)《华北政务委员会施政纪要》,三周年纪念刊,附,第10页,1943年3月。

与东北地区的情况一样,关内、特别是华北地区,日本帝国主义侵略者控制下的铁路部门,也极大地扩充和加强交通警察机构,左一个贯彻实施“抗日言论取缔”,右一个“集会结社取缔”,并且采取所谓“警备情报搜集要领”之类的特务措施。其对象,不单限于铁路内部,而且扩及铁路沿线各地。由于铁路运输部门兼搞特务活动,使这个部门实际上成为日本帝国主义进行对华侵略战争的一个辅助部门。

第五节 国民党反动统治集团控制经营铁路的末路

中国铁路在国内外反动统治势力控制和摧残下,一直是竭蹶难行。财务状况集中表现出了这一点。就1925年说,国有铁路资产估值为60095万元,负债总额为59489万元。①资产、债务相抵略有剩余(506万元)。到了1932年,路产估值增至81572万余元;负债额增得更多,为135368万余元;②即使把全部路产抵偿债务,还不足53796万余元。这也就是说,中国铁路在国内外反动势力的控制经营下,到了30年代,在财务上已经完全处于破产状态。

国民党政府尽管竭力挣扎,可是据抗日战争爆发前最后一次统计,1935年的外债总额折合法币为107000万余元,而国有各路路线及设备,即使按原价估计也不过87000万余元。资产和债务相抵,相差计20000万元。这里所指债务还只是外债,并没有把内债包括在内。

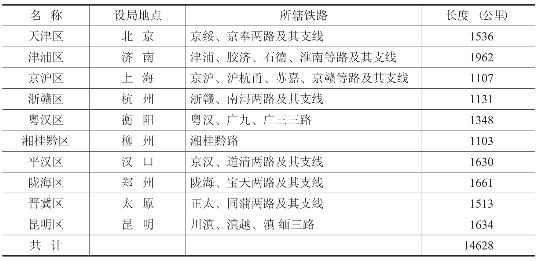

1945年9月,抗日战争胜利结束,国民党政府企图一口鲸吞胜利果实,控制全国所有铁路。它沿袭日本帝国主义对中国铁路实行的按地区管理的体制,改称“干线区管理制”,意图按区接收并管理铁路。

同年年底,国民党政府从重庆派出人员飞赴各地接收铁路,它不管实际控制的铁路究竟有多少,先把“干线区管理制”付诸实施。除了东北地区由东北特派员办公处管理、台湾由台湾行政长官公署管理、海南岛由该岛最高行政官署管理外,其余地区所有铁路,划分为十个干线区,分别设局管理。各干线区设局地点、管理线路及其长度,如表9-51所示。

国民党反动统治集团在其统治末期,对铁路的管理更是腐败透顶,随着走向末路。就是它的御用机关——国民参政会的参政员也不时对此有所揭发,如说:“交通界之腐败舞弊情形,战前已见,战后尤甚”。“如铁路承运商货,除规定之运价外,装车、挂钩、打旗,无一事一处不要钱,此为公开之秘密”。“人民在车站买车票,竟有守候多日而买不到者”。①当时国民党反动政府交通部部长就此答称:“现在仍有此种情事,本部自当积极整顿”。②这就无异于对管理的腐败透顶作了明确供认。

表9-51 十个干线区分管情况1945年

铁路运输由于客运特多,甚形拥挤,这与胜利后的复员有关。在1946年、1947年,载客量都略略超过十亿人次。由于车辆不够,以致乘客只得坐于车顶。车过隧道,多有碰死、跌死。陇海线某些区段如郑州、洛阳间由于路基不固,铺用轻轨,每列车只能挂四五节车厢而滥行多挂的结果,一再发生出轨惨剧。1947年7月间,粤汉铁路从韶关开至广州一次客货混合列车,驶经英德,由于临时搭成的木桥坍塌,机车车辆坠入江中,溺死旅客不知其数。次年5月间,台湾铁路基隆—嘉义区间的一次旅客列车驶至距基隆36公里的桥上失火,死伤多人。铁路管理当局对于旅客生命安全不闻不问,一旦发生事故,毫不负责,简直是草菅人命!

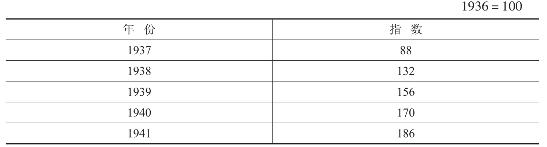

国民党反动政治集团在经济崩溃形势下一再滥发钞票。火车运价一涨再涨。1948年8月间,它以战前铁路客货运价作为基数,规定“客票最低50万倍,最高100万倍;货运最低125万倍,最高250万倍”。由于旅客经常无法购到车票,于是以高价转售客票的黑市甚盛。国民党反动政治集团控制下的铁路运输混乱到了极点。

货运奇少。1946年载运1000余万吨,1947年稍见增多,这既与复员初期生产未尽恢复有关,而更与国民党反动派劫收胜利果实,忙于军运有关。为此,铁路还一度停止货运,只准运包裹。

与此相关,由于军运概不付现,多属记账,又使各条铁路经费支出,竭蹶万分。例如,国民党统治集团从日本投降军手里接收了京汉线,从1945年9月起半年间运输军队50余万人次,计157次列车,全属记账,实际是白运。该路现金收入,统扯每月不过十余亿元,可是每月开支实需四十余亿元,由于亏蚀太大,面临停车险境。津浦、陇海、中长等路,在“军运第一”的经营下,情况大致也是这样。

当时继续经营客运、货运,事实上是为了支持军运,即以前者的收入来支撑铁路运输的局面。说不上添置设备与整修路基路轨。只有“抢修”,以维持铁路火车的运行。运输效率日见降低。京包线从北京到包头,在抗日战争前一昼夜可以到达,复员后需要六天。胶济线行车速度,每小时30公里,仅及标准速度的2/3。

1948年,在中国人民革命的胜利进军下,国民党反动统治面临全面崩溃的局面。它控制经营的铁路运输已处于不能动弹的困境。1949年5月21日,国民党反动派交通部提出一个报告,这也许是它逃往台湾前的最后一份报告,且不嫌繁冗,节录有关段落如下:

“查目前交通事业,困难万端。所有路电,大多配合军用,收入早已短绌。……

甲、铁路:

1.浙赣两段,缺煤缺款,所有军车,停滞株洲,无法过轨续运。

2.粤汉铁路旬日以来,全力疏运南下军队,所有客货,早经停顿,收入短少;以致员工包围局长,形同怠工,亟待救济。而南下到衡待运军品,约四万余吨。

3.湘桂黔路缺煤情形尤为严重。每隔一日,只能开行军车一次。五月上半月,共开行军车七列。客货运输完全停顿。华中长官公署军车一列,因需用紧急,由长官公署自行购煤数十吨,始克开行。严重情形,可以想见。

4.陇海铁路自奉命西撤,以全力办理军运,致使收入毫无。员工生活无法维持。迭接胡主任[宗南]电部拨款救济,急如星火。

查本部情形,已临绝境。所奉拨补款项,以领到过迟,备受贬值影响,实际所得极微,不能挽救危急。本部为顾及军事需要,经拟就提案,呈[行政]院请拨银元80万元,结算积欠军运费。……经于本月廿日邀请财政、国防两部及主计处人员商讨。集议甚久,以库存支绌,毫无结果。

……

特为提出报告,俾明现在之实际情形。”[86]

国民党反动集团的这份报告,既是它彻底崩溃前的哀鸣,又是处于穷途末路的半殖民地半封建中国铁路运输走到了尽头的写照。

正当新旧社会交替之际,人民革命暴力的产婆在催生社会主义新社会的阵痛中,早已把铁路逐步收归人民手中。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。还在1948年9~11月间,东北解放区铁路总局实行民主管理制,成立职工代表会议,参与铁路的运输管理,充分发挥了广大铁路员工的社会主义热情和积极性。1949年1月10日,中国人民革命军事委员会正式成立铁道部,统一管理全国已解放了的铁路,为铁路运输纳入有计划的发展准备了条件。解放了的铁路上的列车,已以自己的活力和生机,充当人民的铁牛,在祖国社会主义革命和建设的大道上,负重致远,飞跃前进!

【注释】

[1]《北华捷报》(英文),1887年6月17日,社论。

[2]大清国客卿税务司赫德条陈总署,1895年8月28日(原件);北京大学图书馆藏。

[3]大清国客卿税务司赫德条陈总署,1895年8月28日(原件);北京大学图书馆藏。

[4]赫德致金登斡函,1895年9月15日;海关总署研究室编:《帝国主义与中国海关》,第7编,》《中国海关与中日战争》,第190~191页。

[5]《北华捷报》(英文),1897年9月10日。

[6]中国防会致沙士伯里,1898年7月8日;[英国]《蓝皮书·中国》(英文),第1号(1899年),第141~142页。

[8]总署致各国署使照会,光绪二十四年八月二十一日;清总理各国事务衙门档案。

[9]清朝政府于1903年裁撤铁路矿务总局,把路务划归商部通艺司管辖;1906年特设邮传部,路政作为它的专管的四政之一。北洋军阀政府中央设置交通部管辖路务。国民党政府时期,铁路事务时而设铁道部专管,时而受交通部兼辖。

[10]主管的铁路不仅限于国有铁路。省营如同蒲铁路,民营如新宁、江南铁路,工矿企业机构建筑的如淮南铁路,也例受中央政府主管铁路部门的监督指挥。唯一例外是帝国主义直接经营的铁路,如中东、南满、胶济、滇越等路。它们在帝国主义直接经营时,绝不受中国政府的丝毫约束。

[11]顾盂余:《中国现在铁路状况》;《铁道公报》,第298期,第18~19页。

[12]胜田主计:《菊之分根——关于中日经济上的设施》,1918年12月,见铃木武雄监修:《西原借款资利研究》(日文),第331页。胜田主计时任日本大藏大臣。

[13]窦讷乐致沙士伯里,1898年5月20日;又,沙士伯里致窦讷乐电,1898年5月25日;[英国]《蓝皮书·中国》(英文),第1号(1899年),第93、97页。

[14]沙士伯里致窦讷乐电,1898年7月13日;[英国]《蓝皮书·中国》(英文),第1号(1899年),第164页。

[15]美国分致英、德、俄等国同文照会,1899年9月6日;马慕瑞编:《中外条约与协定汇编,1894~1912年》(英文),第221~222页。

[16][北洋军阀政府]外交部编:《外交文牍:华盛顿会议案》(上),第18~19页,政府还是北洋军阀政府对铁路运费有所更张,总即认为损及它们的利益;它们的驻华外交官没有不立即跳出来横加干预的。

[17]洪瑞涛、潘起陆:《我国铁路煤炭运输研究报告》(油印本),第4册,第184页,1934年。

[18]洪瑞涛、潘起陆:《我国铁路煤炭运输研究报告》(油印本),第4册,第184页,1934年。

[19]《盛京时报》,1911年8月10日。普特,俄重量单位。1普特=16.38公斤。

[20]参看《满洲开发四十年史》(日文),上卷,第88~92页。

[21]滇越铁路的运货杂费,据不完全统计,有登记费、过站费、过秤费、打印费、搬运费等名目,每吨征收五分、一角以至一元不等。

[22]《密勒士评论报》(英文),第66卷,第1期,1933年9月。

[23]旅客、行李、包裹(不包括货物)的联运,始于1914年4月1日。

[25]货运密度以吨公里为单位的计算公式:

[26]陈伯庄具拟:《铁路报告》(打印本),“二十三年华北七路机车月终使用及修理辆数百分率统计表”,1935年11月6日。

[27][国民党政府]资源委员会交通组:《铁路运输能力调查报告》(油印本),1935年。

[28][国民党政府]资源委员会交通组:《铁路运输能力调查报告》(油印本),1935年。

[29]北宁路总稽核报告;北宁铁路局:《北宁铁路商务会议汇刊》,第二日会议录,第10页,1929 年12月。

[30]北宁路总稽核报告;北宁铁路局:《北宁铁路商务会议汇刊》,第二日会议录,第10页,1929 年12月。

[31]黄伯鲁:《论铁路货车支配问题之重要》;《津浦铁路月刊》,第3卷,第10期,“专载”,第1~ 2页,1988年10月。

[32][国民党政府]资源委员会交通组:《铁路运输能力调查报告》(油印本),二十三年华北七路货车各月平均使用、修理辆数、吨数及百分率”统计,货车修理比例,就辆数说,为30.7%,就容载吨数说,占30.6%。

[33]停站时间分三类:(一)入站装卸者,按二十小时计;(二)入站不装不卸或换机挂出者,按四小时计;(三)联轨站停车,每次按十二小时计。

[34]《论十大关系》,《毛泽东选集》,第5卷,第270页。

[35]关内人民迁往东北的定居率,在“九一八”事变前十来年间,呈现减少趋势。就“九一八”事变前五年即从1925年起至1930年六年间,分别为60%、51%、73%、65%、43%和34%。1931年因发生“九一八”事变,情况特殊,更剧减至1.3%。

[36]严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第64页。

[37]严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第80页。

[38]《汉猛德将军视察中国国有铁路报告》,第42~46页。

[39]合办东省铁路公司合同章程,1896年9月8日;王铁崖编:《中外旧约章汇编》,第1册,第672、674页。

[40]交通史编纂委员会编:《交通史路政编》,第17册,第18、26页。

[41]会议东三省事宜正约,1905年12月22日;北京大学法律系国际法教研室编:《中外旧约章汇编》,第2册,第389页。

[42]《对华回忆录》(日文),第309、319页。又所引“在外交、经济、军事等……”中的“军事”,原作“国防”。

[44]《国际联盟调查报告书》,第3章;《国闻周报》,第10卷,第23期。

[45]南满铁路股份公司所经营的,除了铁路,兼营工、矿、农场、港口乃至旅馆、报社等十几种行业,第一次世界大战前夕(1914年)投资总额,超过日本在中国投资总额的半数,构成日本帝国主义在华殖民统治势力的一个重要经济基础。

[46]《满洲开发四十年史》(日文),上卷,第91~92页。

[47]小山弘健等著:《日本帝国主义史》(日文),第2卷,第190页。

[48]陈觉:《日本侵略东北史》,第294页。

[49]总署奏折并附件,光绪二十四年闰三月初五日;王彦威辑:《清季外交史料》,第131卷,第5、6页。

[50]滇越铁路章程,1903年10月29日;北京大学法律系国际法教研室编:《中外旧约章汇编》,第2册,第203页。

[51]法国公使致外务部照会,光绪二十九年九月初九日;王彦威辑:《清季外交史料》,第177卷,第19页。

[52]外务部奏折并附件,光绪二十九年九月初十日;王彦威辑:《清季外交史料》,第177卷,第16页。

[53]《云南其将蹈东三省的覆辙乎?》见《密勒士评论报》(英文),1933年9月。

[54]《国风报》,第一年,第27期,第113页;又,同年第85期,第105页,宣统元年十月一日、十二月二十一日。

[55]《铁路协会会报》,第二年,第11期,路政纪闻,第9页。

[56]《交通债款说明书》,垫款,第147页。

[57]参看徐义生编:《中国近代外债史统计资料》,第26页。

[58]北洋军阀政府交通部和国民党政府铁道部历年所编《国有铁路会计统计总报告》中列有“长期借款”、“短期借款”的项目。“长期借款”,一般是指那些兴建铁路时所举借的款项,全属外债;短期借款,主要由各条铁路在营运期间为购置车辆、材料等用而举借的款项,绝大部分是外债,有少量内债。《国有铁路会计统计总报告》关于后一部分的内外债别,未加区分。考虑到短期债款的内债部分不过占短期债款总额的十分之二三,这里把短期债款利息统算做外债的利息。利息数字,根据历年《国有铁路会计统计总报告》和《中华国有铁路统计总报告》的“岁计账借贷表”计算。

[59]这个数字是根据下述各种币制的债额折成的:英金,38405824镑5先令2便士;美金,19992136.12元;日金,115591245.17元;法金,329020457.93法郎;比金,188535192.60法郎;荷金,40508410.00弗罗令;关金,7287226.01两;港币,1076.23元;银两,25098.83两;国币,22646320.83元。见俞飞鹏:《十五年来之交通概况》,第106页,1946年4月。

[60]这里举些例子说明合同条文和事实之间的差异。1908年津浦铁路借款合同规定南、北两段各聘用英、德总工程师各一人,事实上在北段,开工当年,德籍人员首批即来了“六十余名”,设立“副工程司、书记、医官……种种名目”,“甚至无事可作,土法烧窑之事,亦以洋人司之”,“薪金月糜数万”(直隶代表致直、山东、江苏、安徽四省官报告津浦铁路北段总办罪状书”,宣统元年,载《李德顺》,第33页)。其京汉铁路初用“洋工程司一员,岁薪六万法郎”;续又有“经理拨款购料等事”的“比洋员十三人”,“又各款核算文案管料洋员数十人”,“工薪亦颇不资”。(邮传部奏折,见《邮传部奏议分类续编》,路政,第74页。)其他铁路如正太、沪宁等的情况也是这样。

[61]国民党政府在抗日战争前的三十年代最初几年里,从华北地区所征收的关税、盐税、统税……等以及其他科派总计14000万元上下,同年在华北的包括行政费、军事费、外债归还等总支出是8250万元,收支相抵,净收入年约5700余万元。参看山冈贞次郎著:《支那事变——它的秘密史实》(日文),第206~207页。

[62]以国民党政府1932年度国库收入计算书所列项目为准。铁道部解款列入“国业收入项”;该项另三项收入是中央银行的盈余款,中国银行的股息款和交通银行的股息款,共计295万元,只及铁道部解款2025万元的1/7多一点。

[63]《德宗实录》,第540卷,第116页。

[64]邮传部宣统三年三月初八日奏,见《邮传部奏议分类续编》,路政,第10页。

[65]《德宗实录》,第540卷,第116页。

[66]⑦⑧参看叶恭绰:《退庵汇稿》,中编,诗文,第180、192、216页。

[67]小田切万寿之助致儿玉报告,1924年8月5日(日文),中国社会科学院经济研究所藏日文档案。

[68]《叶恭绰通电报告任内收支账目》,《银行月刊》,1926年2月,第6卷,第2号,国内财政经济,第9页。

[69]《规定协饷办法案、决议》,民国16年7月26日上午;《整理路政局长会议议决案》,第7页。

[70]《铁道公报·铁道部成立一周年纪念特刊》,第41~42页,1929年11月。

[71]《汉猛德将军视察中国国有铁路报告》,第119页。

[72]转引自《各军扣留车辆之统计》;《津浦铁路月刊》,第1卷,第2期,《路界纪闻》,第19页,1930年11月。

[73]铁道部业务司司长对铁道业务整理之报告;《铁道》,第3卷,第6期,《路事纪要》,第148页,1933年2月21日。

[74]参看《本路两年来之损失概数》,《津浦铁路月刊》,第1卷,第5期,“路界纪闻”,第4页,1931年2月28日。

[75]火车货捐伤部立案折,光绪三十年四月,端方:《端忠敏公奏稿》,第2卷,第49~50页。

[76]火车货捐伤部立案折,光绪三十年四月,端方:《端忠敏公奏稿》,第2卷,第49~50页。

[77]光绪三十四年分各路盈亏表片;《邮传部奏议分类续编》,路政,第19页,1909年。

[78]京奉(时称“北宁”)铁路商务会议曾有一提案,涉及此事,堪作典型。录要如下:

“路运货物,每以捐税太重,负担为难,纵使铁路运价减至最低限度,仍不得不改由他途运送。类如:(一)普通货物由营口运至沈阳,本路运价每二十吨不过60元,较之南满运送需费112元,低减52元之多。但经由本路,须加关税及各站报关税等,则共需130余元,反在南满之上;(二)由营口运至沈阳……等处,以绸缎、布匹……什货等为大宗。南满路无论何货,均无捐税;而在本路,则估价纳税,征额繁重,非商力所能负担。为避免捐税,故均由南满国际公司论件包运,……(三)瓜子一项,为通、辽起运大宗货物,年约八千吨,专销沪、粤一带。由本路运至营口,每三十吨运费不过334元;而各项捐税,由通至营,需732元,居运价二倍有奇。若由南满路运至大连,每三十吨运费570余元,较本路多出200余元,但其捐税仅需340元;运费、捐税两项合计,则本路反多160余元。一般商人,避重就轻,相率取道南满,……不由本路运送。”

又,辽宁总商会及皇姑屯商会提案:“北宁铁路……皇姑屯站更为全路起着之要点,且与南满铁路相毗连。日人……减轻运费,吸我路权;……更加我国捐税烦苛,举步艰难。客商为图个人经济计,势不得不避重就轻,越北宁而归南满也”。见我《北宁铁路商务会议汇刊》,“议案”,第1~2页、第72~73页。

[79]津浦铁路1930年呈铁道部的一件文中表明货物改由外轮转运的一例。该件举二十吨车运瓜子为例说:由于津浦路上须课各种税捐123.10元,若经陇海海运,此项仅需12.80元。这样,徐州一带此货向例“取道津浦运销上海者”,多由陇海铁路装运至海口,“转装外轮赴沪”。就该年计,此项货物从历年统扯年运量“不下一万余吨”,“竟少至五千余吨之多”。津浦、陇海两路之间的一失一得,固并不影响整个中国铁路运输量,而“转装外轮赴沪”一段,便“利权外溢”。津浦铁路上转运的岂只限于瓜子一项!项项都像瓜子那样改道流转了(《津浦铁路局呈铁道部文》,总472号,《津浦铁路月刊》,第1卷,第1期,“车务”,第8~9页,1930年10月)。

[80]其细数是:国币74619529元;吉(林)大洋54285838元;日元504374545元;金卢布410300264;哈(尔滨)大洋3058000元。见《东北各铁路九一八事变后之损失》;国民党政府交通部档案。

[81]国民党政府交通部档案。

[82]东北铁路单线的路线容量,就当时技术水平说,一般以每日通过三十列车为限度,实际上驶行的列车若一日之内达二十四次,即需改设复线。日本占领者经营东北铁路,特别是在1941年太平洋战争之后,在长春—哈尔滨、丹东—沈阳线上,每日列车驶行往往达二十七八次之多,又缺乏适当的养护,使线路受到极大的损坏。

[83]日本帝国主义对我国东北实行移民是其既定的侵略计划的一部分。20世纪初,它已开展这项活动,“九一八”之后,更大规模地进行。它既是为了加强殖民统治,也是为了缓和其国内阶级矛盾。当时它制订了所谓“屯田兵”移民和“农业移民”的方针,企图于五十年内移殖100万户、500万人。而到1945年8月日本帝国主义投降时止,移民东北的实际数达106050户,318000人,其中属于“青少年义勇队”的移民计108000人。

“青少年义勇队”的移民截至此时,已有80%被征入伍。

[84]参看《华北交通株式会社·统计年报》(日文),第2编,下卷,第109页。1942年。

[85](伪)《华北政务委员会施政纪要》,两周年纪念刊,附,1943年3月。

[86]原件,国民党政府交通部档案。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。