第三章 产业集群成长机理分析

产业集群作为经济成长与社会进步的一个重要组成部分,吸引了越来越多的研究者与政策制定者的关注,他们试图寻求一种建立一种框架来模式化这种经济现象。但是“由于集群现象出现于不同的地理尺度上并包括了不同程度的部门细节,因此,寻求那种能用来解释不同类型经济集聚现象的通用模型将会是徒劳的(帕帕乔治,1983)”[1]。但是基于不同空间、不同时期的不同行业的集聚现象,毕竟是相关生产要素、制度条件的结合物,其内部应该有着某些机制上的相似性,即使存在显著的差异性,也恰恰印证了这种判断——多样性与差异性是产业集群的共性。无论何种形式的产业集群,都将经过萌芽、发展、成熟和衰退等生命周期阶段,尽管某个阶段经历的时间和产生的效果不尽相同。因此,如果能够从理论与实践相结合的角度对上述问题进行深入剖析,无疑具有探索性意义和方法论意义。

集群的形成是多种因素共同作用的结果,影响企业进入市场的政策因素、有效的技能、完善的基础设施、适宜的区域社会关系网络、良好的制度安排等因素,在产业集群形成与发展过程中发挥着不同的作用。基于企业集中、市场集中与要素集中的企业集群和产业集群不是一蹴而就的,而是一个复杂的系统演化过程,需要经过萌芽、发展、成熟与衰退等阶段,在不同阶段,各种因素的作用及作用强度会存在一定的差异性。在某些时空条件下,当这些要素不经意地“偶然”地集中作用于某个区域某个产业时,或者某个区域某个产业有效地将那些资源聚集、整合于内部生产、交换等分工协作体系时,产业集群将会因之而生并发展。综合相关研究,我们认为区位因素、社会关系网络、分工协作体系、知识流动与创新等因素对产业集群成长具有重要影响。

第一节 区位因素、外部经济与产业集群

一、产业集群中的区位因素

区域集中是产业集群的现象和主要特点,根据波特(1998)的定义,企业群是在一个特定区域内一群相互联系的公司和各种组织在地理上的集中。一个标准的企业群具有如下几个特点:空间上的接近——企业之间相距1公里(市中心)到500公里不等,平均每平方公里约有50家企业[2];从事同一个产业的生产和经营活动,或者提供辅助性的生产和经营活动;横纵向分工发达,是一个密集的社会协作网络等。传统观点认为,包括运输费用、关税及非关税壁垒、生产标准、文化差异等在内的运输成本与经济活动的集聚程度之间存在着关系:运输成本低于某些临界值,集聚现象便会发生[3],但是技术创新、市场规模、生产要素流动性等也将对产业集聚产生影响。上述因素在不同类型产业集群的不同发展阶段所发挥的作用可能存在显著差异。

1933年,德国的克里斯特勒提出了中心理论。他探讨了一定区域内城镇等级、规模、数量、职能间关系及其空间结构的规律性并采用六边形图式对城镇等级与规模关系加以概括。中心理论模式随人口数量、生活习惯、技术等的改变而变化,同时也随人口分布、人口密度不同或中心财货价格的差异表现出互补区域大小的不同[4]。

马歇尔认为,同类产业的生产集中的主要原因是:地理集中的产业能培育专业化供应商;同行业厂商的集聚有利于创造出一个稳定的劳动力蓄水池;地理上的接近有利于信息的传播[5]。在空间经济学中,经济活动的空间集中与否决定于向心力和离心力之间的平衡[6]。19世纪早期的冯·杜能是最早将空间因素引入到经济分析中的经济学家。在他的模型中,一个孤立的城市的供应品由周围的农民提供。他假设各种农作物的产量、运费均不相同,各种农作物有不同的种植方式。他的结论是,农民间的竞争将会使地租呈梯度状分布,地租以城市为中心向外围逐次递减,城市的地租最高,距离城市最远的耕地地租为零[7]。冯·杜能的模型解释了经济活动围绕城市中心向外扩散或者经济活动逐渐向城市中心集中的一般规律,即某种商品的单位价格(包含运输成本)越高,这类产品的生产越倾向于集中在中心区,而价格水平较低的产品生产倾向于分布在边缘地区(参见图3-1)。在图3-1上半部分中,AB、BC、CD分别代表不同商品的生产者愿意支付的地租或价格(均衡结果),这表示在该段曲线上,该类商品的生产者愿意提供比其他两类商品生产者更高的价格。这样,不同商品的生产布局就呈同心圆的方式,参见图3-1相对应的下半部分。

图3-1 基于冯·杜能假设的商品竞租与生产空间布局

二、外部经济与产业集群

当然,当知识外部性对生产区位空间集中的程度具有重要影响时,就需要引入更多的因素。Krugman(1991)指出,生产区位地理集中的程度是由运输成本决定的。运输成本与运输的平均距离成反比变化,运输成本越高,生产的地理集中程度越低。类似地,依赖自然资源的产业,其生产区域地理集中,假设这与投入品的来源紧密相关。因为对自然资源高度依赖的产业倾向于将企业定位在接近自然资源的地方。所以产业中自然资源的投入比例越高,生产区位的地理集中趋势越强。此外,资本密集的产业也倾向于地理集中,因为生产主要集中在几个企业上。也就是说,随着资本密集程度和规模经济作用的加强,只有少数的几个大企业可以在最小有效规模MES之上存活[8]。

20世纪中叶以来的经济地理学认为,“劳动分工受市场规模的限制,但市场规模反过来又受到劳动分工的影响。这种循环关系意味着一国可能会经历自我加强的工业化(或者无法实现工业化)”,据此推演,“一个地区可能会经历自我加强的集聚过程”[9],也可能不会形成集聚。究其原因,是由影响劳动分工与市场规模关系作用的一些基础性力量或者其他相关因素决定的。这些因素包括一个地区的资本、劳动力、土地等基本生产要素,也包括商业文化及其传统、地理区位、市场服务体系(各种市场中介机构的数量与规模,包括行业协会)、宏观经济体制等外部因素。克鲁格曼在分析“大推进”理论过程中认为,外部经济的产生有两个必要条件:生产的规模经济与有弹性的劳动供给。其中后者意味着现代部门必须能够从那些低工资传统部门中吸引劳动力[10]。

生产的地区集中与区域经济特别是城市发展有很强的关系。Shahid Yusuf (2004)认为,通过各经济单位结成网络,产业集聚使城市集群效应得到深化和细化,而城市集群效应又与城市的生产力密切相关。经济集群效应主要表现在:不断增加的回报、通讯方面的外部性、较低的交易和搜寻成本及更高的人力资本收益。而且经济规模较大会使经济更趋稳定,交通成本也随之降低,这又极大地促进了集聚的形成,避免公司的分散[11]。Fujita和Thisse (2002)也认为,较低的交通成本、较大的产品差异性促使生产单位或经营机构趋向地理集中。其原因在于,产品差异性缓和了价格竞争,从而使得公司聚集在一起经营比单独经营能吸引更多的消费者,增加了消费的规模经济——任何一个用户可以在同一区域寻找到所需要的成本较低的商品或服务,既减少了搜寻成本,又可以清楚地甄别同类产品,更为重要的是大量同类产品的集聚,客观上可以降低采购的风险[12],从而保证采购者生产与经营的连续性。生产或经营集中在某一个城市或区域,能够产生两个方面的经济效应,一种是“本地化经济效应”,是指在特定次区域内由于公司集聚所带来的效率;另一种是“城市化经济效应”,是指在特定次区域内由于许多不同种类的经济活动的集中所创造的效率。

杜能和韦伯的区位理论的共同特点是立足于单一的企业或工厂,着眼于成本、运输费用最省,以选择企业或工厂的最佳区位。后来逐渐将分析对象由单个企业或工厂转向了城市,由成本、运费节约转变为市场的扩大。20世纪60年代,迅速发展的现代区位理论立足于国民经济发展,以空间经济研究为特征,着眼于区域经济整体优化发展,彻底改变了以往孤立研究区位生产、价格和贸易的局面,将生产、交换、价格、创新、制度、贸易等融为一体[13]。根据阿尔弗雷德·韦伯的解释,“集聚因素是一种‘优势’,或是一种生产的廉价,或者是生产在很大程度上被带到某一地点所产生的市场化,分散因素是由生产的分散化(生产不在一个地方)产生的生产廉价。对任一集中化的工业,集聚和分散因素的相互作用总能产生单位产品的一定成本指数,该指数是集中化规模的函数”。“在一定集中化程度下,成本因工业的集中化而降低。单位产品的成本指数比工业完全分散情况下的成本指数要低,也比较少集中化的工业要低。”[14]当然,韦伯的工业区位论运用微观经济学的静态分析方法,强调的是成本最小利润最大化原则,没有考虑技术、社会、经济、自然等因素对工业区位选择的影响。最近的一些分析突出了知识溢出效应,也就是知识与技术的传播和溢出受地理局限。这种分析思路的最大特点是将“区位”这个影响产业集群的本质要素系统化了,也就是从不同角度或层面将与“区位”有关的“距离”要素凸显得淋漓尽致[15]。

第二节 区域合作竞争机制与产业集群:基于社会关系网络的一种分析

一、信任、社会关系网络与产业集群

作为一种产业空间组织形式,产业集群的成功在很大程度上可以归因为“产业区在企业之间和企业内部有效解决矛盾和合作问题的特殊能力”[16]。包括企业网络在内的社会关系网络及其所具有的资产专用性,是构成这种特殊能力的基础性力量。产业集群的本地化基础在于内嵌其中的关系结构。这种关系结构能够提供更好更有效的信息,创造信任环境,减少交易成本。其原因是网络中的信息廉价、可靠准确、易于重复交易,而且“除去纯粹的经济动机外,持续的经济关系常常被附上有着对信任和摒弃机会主义的强烈期望的社会内容(Granovetter,1985)”[17]。

社会关系网络是“由社会关系或某一特殊类型的链联系起来的一些节点和行为者(个人或组织)”[18]。任何一个社会都是以经济、政治、社会文化等要素相互依赖、相互影响的有机系统,各要素之间存在着复杂的共生关系、协同关系。这些关系渗透到了经济社会发展的各个环节与层面。有的关系是以某个单位为主体而成的,有的关系存在于某一特性区域,还有一些关系扎根于人们的一些日常行为规则中,这种关系就是一种根植于民间的网络资源。人们借助于他们共同的价值理念(主要是指那些不公开的某种共同思想、喜好、习惯,尽管在多数场合并无法使用明确的术语加以表达,也就是不可言传的一些东西)来进行自我调节、自我规范、自我激励。

信任是市场机制发挥作用的基础要素之一,而基于信任的社会关系网络为产业集群或特定区域内市场关系提供了一种行动准则。“现代市场是由行动者应用已定义的社会规则系统去构建和管理的一种社会组织……在一定环境下,行为者的认知和策略、行为者对稀缺资源的价值取向和行为者对其他行动者所采取的行动之预测等都对市场行为的管理有影响。”[19]例如,这种社会组织影响着市场的进入、交易和过程。“社会凝聚力的整合纽带在追求共同目标中加强了该群体。群体凝聚力促使人们对规范性标准形成一致意见并有效地实施这些共同的规范,因为伙伴关系的整合纽带增强了该群体的非正式惩罚(如非难和拒绝)对于它的每个成员的意义。”[20]采取信任行为有如下几种动机:以回报为基础的信任——我采取信任行为是因为我相信你可能也这么做;诱导性的信任行为——通过自己采取信任行为,个体能够诱导他人也这么做;补偿性信任——个体愿意采取补偿性行动,来抵消在他们看来会威胁其稳定性或存在的他人行为;道德化的信任——不论群体中其他人做什么或不做什么,我都会以令人信任和值得信任的方式行动[21]。

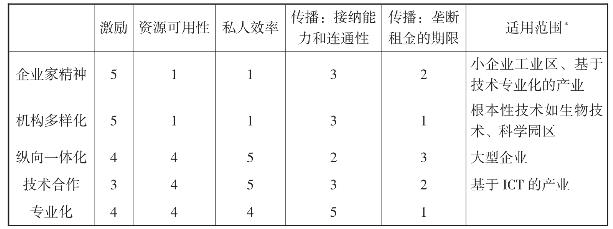

作为社会行为,信任决策与群体成员对其维护其群体规范和价值的义务和认知存在一定的关系,个体关心的“不仅是信任决策的物质利益,而且是它的自我表现意义”[22]。因为在包括产业集群在内的次区域或者一个本地化趋向突出的小空间中,“集体信任应当被看做回报——影响过程的最终产物,在这个过程中,个体行动者不仅影响集体结果,而且对集体行为的反馈反过来也影响个体决策”[23]。社会共同体中的信任不仅促进了合作,而且合作本身也培育了信任。这种社会资本的稳定积累提供了一种重要的认知黏合剂,促使相互依赖的社会行动者联结在一起。这种合作机制使一些潜在的生产、交换等环节的矛盾内部化于某种基于信任的共同体中。在一个信任的环境中,出于友好动机和追求相同利益,不同个体之间尽管存在着竞争,但是它们之间是一种高度合作基础上的充分竞争,不必为缓解内部矛盾或建立某种规则进行投资(见表3-1)。在非信任的其他场合下,为了达到秩序所需的包括制度设计在内的投资可能会比较大,从而将削弱个体的投资潜力,并延长了交易时间。

表3-1 社会关系网络中的信任—信任缺乏—信任

资料来源:玛格丽特·利瓦伊.恰当防范促成好邻居关系:对信任、信任缺乏和不信任的交易成本分析方法,载科斯等.制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视.经济科学出版社,2003年,第164页。

由此可见,集群内信任至关重要,这正是其内部能够在高度竞争条件下充分合作、默契运作、共享信息的原因之所在。换言之,一个缺乏信任基础的区域内关系集合既不能成为社会关系网络,更不能成为降低交易费用、补充市场机制和计划机制的中间力量,也就无法成为有竞争力的产业集群的动力了。

二、作为调节集群内部市场关系的社会关系网络

“市场体制是一种社会协调方式,它通过市场体制参与者之间的相互调整实现协调,在这个过程中,中央政府不起协调作用。”这种协调大体包括两个方面:一个是“从最终产品的生产到中间产品生产过程中的劳动与自然资源大量分配的各种转移活动”;另一个是“高度专业化的参与者的出现和扩散”。“市场体制中的市场不是指某个场所,而是网络组织;不是一个方位而是一系列协调行为的集合。”[24]市场体制组织了合作[25]。从这个意义上看,作为一种经济组织形式,产业集群是一种特殊的市场体制。

毫无疑问,任何一个产业集群必然依靠一定的交易规则,特别是市场体制在集群内部的生产要素流动、生产作业组织、市场销售等各个方面发挥着不可替代的作用。“在需要市场的时候,没有什么可以阻止我们计划使用市场,但是一个仅仅依赖于市场制度的社会,是一个使很多潜力无法实现的社会。”[26]与“无形的手”相对的“有形的手”——政府干预也在集群发展过程中功不可没,这一点在集群的成长初期以及中小企业的成长过程中表现得尤为突出。然而,包括产业集群在内的“现代社会是一个错综复杂的、有组织的和在许多不同层次上进行行为协调的系统”[27],单纯的政府与市场还无法保证整个经济社会系统的高效运转,在产业集群发展中,介于政府与市场之间的一种社会资本或社会关系网络发挥着重要桥梁与补充功能。

社会关系网络之所以能够具有如此功能,主要源自基于产业集群的内在制度的存在(见表3-2)。根据新制度经济学的相关理论,制度可以区分为内在制度和外在制度两种基本形式。外在制度是由统治共同体的政治权力机构自上而下地设计出来强加于社会并付诸实施的,它有一个预定的权威机构以有组织的方式来执行惩罚,具体包括专门指令、程序性规则两种方式。内在制度是指群体内随经验而演化的规则,包括各种习惯、内化规则、习俗和礼貌以及正式化内在规则。外在制度的出现在很大程度上弥补内在制度的语意不清、裁决任意、惩罚效果不理想等问题。但是多数研究也表明,“通常由政府设计和实施的制度中,多数在原则上也能靠内在的非政府制度来发展和强制执行”[28]。在内在制度中,各种习惯、内化规则、习俗和礼貌属于非正式制度的存在与发挥作用有赖于组织成员的自律和自我执行(self-enforcing)。内在制度包含着“大量经过精炼和检验的先人智慧”。自发地服从内化制度能够极大地促进社会成员有效地相互交往。“当内在制度的自我执行机制失灵时,可诉诸的惩罚多种多样,从友善的责备到指责或训斥——这些都不如放逐或正式的第三方执行那类惩罚那么严厉。”在这个意义上,内在制度可以被视为“文化黏合剂”的组成部分,它保持着群体的整合(Elster,1989)[29]。

表3-2 产业集群中可能发生作用的内在制度及其运行机制

资料来源:根据柯武刚、史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策.商务印书馆,2000年11月版,第119~130页,整理而得。

三、基于社会关系网络的进入壁垒:产业集群的竞争结构

社会关系网络的资产专用性是指产业集群具有一定的本地属性或者地方化特点,这种属性或特点一般难以模仿。威廉姆森(Williamson,1983)认为,资产专用性有四种基本形式:物质资本专用性、场地或区位专用性(site or location specificity)、人力资产专用性和特定资产专用性。其中,场地或区位专用性是指当买者或者卖者将其设置建立在毗邻对方的区域,用以节约运输成本时所产生的一种资产专用性[30]。产业组织、生产方式、产品类型等产业集群表层内容很容易复制、被模仿。然而,简单的复制、模仿常常难以达到“原型”的发展水平,其原因不在于资本、土地、劳动力等基本要素的影响,而在于缺乏支撑“原型”发展的社会文化环境——社会关系网络。换言之,社会关系网络难以复制,一个成功的产业集群无一例外地依赖着其深厚的本地关系的积累。所以,“仅通过照搬公司特点来复制硅谷的无数尝试鲜有成功的可能”[31]。

由于地方性关系网络的专有资产性质,客观上形成了集群进入壁垒(包括集群所处行业的进入壁垒)。进入壁垒是企业家在市场中建立一个新企业的任何事物,包括进入的成本(绝对成本优势、产品差异化、政策法规、阻止进入行为),也包括进入所需的时间。如果一个新进入者必须发生而那些现有厂商不必承担的成本[32],这就是长期壁垒。斯蒂格勒认为,进入壁垒就是“新厂商比老厂商多承担的那部分成本”[33]。除了包括标准产业组织的进入壁垒之外,产业集群的进入壁垒还有显著的双重特性:内部属性的进入壁垒低与外部属性的进入壁垒高,这种属性与本地化的专有知识积累或社会关系网络高度相关。在一般条件下,对于新进入者而言,同一行业的进入壁垒大体相同,例如,半导体产业的初始投资成本通常在100亿美元左右,资本是重要的进入壁垒;而软件产业更多地取决于高素质工程师的数量。但是如果这些产业内置于某一个特定区域,除了这些共同的进入壁垒之外,还要叠加上某些社会制度因素,这些因素与产业集群交互、螺旋发展。由于基本要素与追加要素之间的结合程度不同,导致了某类集群特性的产业具有一定的非经济类进入壁垒。由此可见,产业集群的进入壁垒基本上包括了两部分:基本要素(经济层面)壁垒和非经济类壁垒。相比而言,前类壁垒消除的难度较小,后者则较高。因此,高级化的产业集群是不可模仿的,具有很强的独占优势。

在这种壁垒影响下,集群内外的企业面对着不同类型的竞争与合作关系,即集群内企业之间是充分竞争基础上的合作关系,对集群外企业而言,则是一种合作基础上的充分竞争关系。换言之,在同类产品或服务行业中,集群外企业面对的是一个具有很多共同特点,特别是相同成本优势的一群企业,而不是单个企业。在规模经济和范围经济作用下,集群外分散的企业一般难以获得相对竞争优势。在多数情况下,集群外的厂商是无法享受到集群内的低进入成本优势和充分信息交换优势的,如果集群外的厂商力图获得这些益处,它必须遵守集群内企业日积月累所形成的外部看来是不合理的一些规则,例如私人知识的社会化以及模仿、学习的限度,也就是必须成为集群内企业关系网络的一部分。产业集群内充分竞争基础上的合作与协同以及对外的集团性竞争优势,反过来吸引越来越多的集群外企业进入,从而强化了集群的优势。随着时间的推移、技术更新速度的加快和市场条件的变化,如果集群外的企业进入越来越多、越来越容易,就会变革原有集群的网络关系规则,震动原有集群的关系基础。在这种过渡与震荡时期,产业集群向何处发展决定于新旧力量的对比,也决定于原有关系规则和网络的基础。但是如果存在另外一个同类的产业集群,那么两个集群就将面临复杂的替代或补充关系。在此意义上,在相同环境下,新的同类产业集群的建立、发展与超越必须形成一种较之于旧的产业集群更低的经济类壁垒和更高的非经济类壁垒,只有如此,才可以完成产业集群的替代。

四、企业网络与技术创新

企业网络是一组拥有不同偏好和资源、通过一系列机制协调的不同于企业和市场的一种企业组织形式。这种协调机制包括规则和惯例、经纪和中介组织、企业间权威、联合决策及其激励和谈判计划(从价格到担保和抵押)、退出机制等[34]。彼得·史密斯·林认为,企业网络是建立在“关系契约”基础之上的,是拥有互补型能力和资源的参与者之间所形成的完全相互关联的长期存在的关系网。从学习角度看,依靠科层制、计划、标准、规则和惯例协调的网络有利于企业和市场运行。网络不仅可以实现参与者之间的知识共享,更重要的是可以实现某种知识交易。网络中的企业之所以进行知识交换、协商与学习,是“为了尝试与其他企业进行创新型的竞争,协商的时间和资源的消耗属于投资而不仅仅是需要最小化的成本;协商和学习是发现更好的机会和减少机会成本的过程”。[35]

新知识、新技术、新工艺在企业产品、生产过程和服务过程中的创造程度和应用范围日益成为决定企业竞争力的关键要素。由于不同类型企业的新知识、新技术、新工艺来源渠道不同,形成了各具特色的创新模式。但是无论何种模式,都基于合作的企业关系网络是企业交换、共享与创造知识的重要渠道。经验研究表明,“网络按照自身的理由变成一个有效的创新技术……合作的企业比不合作的企业更能够创新”[36]。在一个范围有限的众多企业区域,特别是生产同质产品的厂商,它们之间的生产信息、市场信息甚至它们内部的资源要素及其组合状况、战略意图与计划、工装水平等信息几乎都是透明的,因为没有任何一个厂商愿意花费更大的成本去保护或隐藏这些信息,而且每个厂商都可以从这个公开的市场中获得任何信息,但是这种信息究竟有何用处关键取决于该厂商能否将这些信息内部化,并与自身的知识技术基础融合,壮大原有利润源泉或者创造新的利润源泉,也就是社会知识转为私人知识的能力和速度。

尽管在某些条件下,产业集群的变化或创新具有一定随机性,但是基于网络学习过程中的信息和知识积累,特别是创新合作、人员交流等是集群持续发展的不竭动力。网络不是一般的内部组织结构,而是一种特定的组织结构形式。工业网络的结构在很大程度上是部门或特定的技术。技术系统的特定构造与相互作用的特定结构相互联系,后者由用于技术或知识的创造、传播和使用的特定制度基础所塑造(Carlsson和Stankiewicz,1991)[37]。研究发现,企业与研究开发机构的合作要比企业与技术顾问的合作更重要,其中一个重要原因是,研究开发机构在地理位置上比较集中,而且企业与研发机构之间的知识交流与交换更为便捷。“企业倾向于建立一种在中长期内相对稳定的可选择的合作关系。构建网络是一个缓慢的过程,它依靠相互亲合和建立忠诚。”[38]在这种合作网络中,经验、声誉和信任十分重要。现代科技的发展以及竞争力构建模式的变化不仅使企业间的合作变得越来越重要,而且也使得不同类型的产业或行业间合作成为可能和必要,特别是基于后者的产业融合也已经成为企业竞争力谱系扩展与深化的重要组成部分。

企业关系网络在产业集群强化方面的另一个重要功能是促进知识流动或者是促进知识溢出。一个高级化的产业集群是一个知识流动、信息传递顺畅的组织形式,而开放、灵活的劳动力市场是影响知识、信息传递的决定性因素,因为许多专有知识、技术诀窍等隐含知识只有随着人员交流而流动才能有效地扩散。人力资源的高度流动性不仅表现为劳动者工作的频繁调动与转移,还表现为拓展和模糊了公司与机构的边界,同时重组和强化了技术人才和职业经理的人际关系网络[39]。

毫无疑问,在多数条件下,任何一个厂商从公开信息的市场结构中获得的收益远远大于其用于信息保护或隐匿的成本及其带来的收益。激励的市场竞争客观上推动了连续的创新,“新市场的出现和新产品的导入仅仅是资本和资源整合的简单程序化过程”,“一个生产体系如果完全建立在产业区内企业的转包和复杂而广泛的生产能力利用基础上,本身就降低了进入壁垒”[40]。对一个产业集聚区内的企业而言,进入与退出是“自由”的或低成本的,这导致集群内部的知识创造与技术创新和扩散总处于动态过程,基于增量型的连续创新给集群内部成员和集群区带来了综合竞争优势。相对于集群区外的竞争对手而言,这种竞争优势能否持久取决于内部自由化的程度和维持时间。相比而言,集群区内的自由竞争形成了一种专有资产——网络关系,它是“唯一的创新保护”,也是产业集群区动态效率之所在。因为“产业集聚提供了潜在的优势,以获得创新的需求和机会……产业集聚具有的灵活性及生产能力,可迅速地行动起来,将新观念付诸现实。产业集聚内的公司经常能更为迅速地获得新部件、服务、机器及其他完成创新所必需的要素。本地供应商和合作伙伴能够参加到创新的进程中来,尤其当其地理位置就在附近时。导致创新的是实实在在的压力——竞争压力、来自同行的压力、来自客户的压力及持续的比较——这是产业集聚所固有的特征”[41]。

值得注意的是,网络仅仅是促进产业集群技术创新、技术扩散的一个必要条件,集群内企业能否从有利于创新的网络中获得益处既取决于企业自身的资源条件以及技术学习与技术积累能力,也取决于网络的一些属性。也就是说,“只要网络不获取过多的市场势力,这些网络就很可能增进生产过程的有效性和生产力,产生正面的外部性,同时创造更好的机会应付非对称信息和道德风险”。但是“网络成员很可能在网络中占据非对称位置,网络收益的扩散可能也不平均”[42]。

第三节 基于价值链的产业分工与协作网络关系

一、价值链、产业关联与产业集群

按照波特的观点,任何企业都是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合,与这些环节相关的各种活动构成了企业的价值增值链条[43]。任何产品或服务都是上述复杂活动的阶段性结果,也是“无数的经济交易、供应商和顾客之间、雇员和管理者之间、技术专家和组织专家组成的团队之间的制度安排”[44]。对于一个产业而言也是如此。产业价值链不仅包括产业内部的分工、上下游供需关系,如纵向关联和横向协作,还包括该产业与其他辅助支撑要素的诸多关系,如商业文化、基本政策环境、人才培养机制等。这些要素的共同作用以及不同产业对这些要素与关系的利用程度导致了不同类型的产业链。产业内不同企业处于社会化协作的不同环节与层面,每个企业依据其内部价值链构成及效果来分享产业价值链,这种差异化的生产要素组合模式与效率决定了不同企业、不同产业的竞争优势。有的产业链的价值增值环节比较多,产品特性复杂;有的比较少,产品特性简单;另外一些则介于两者之间。基于如上产业链分类的产业集群相应地会表现为不同的绩效。但是究竟何种集群更好更优,尚无统一判定标准。唯一可以确定的是,只要某个产业集群能够最大限度地发挥某个区域的专有优势或者形成某些独特资产,成为某个区域的财富创造中心,这个集群就是有生命力的。

在本质上,价值链是企业内部以及企业间生产过程中所存在的正常的相互依赖关系,而这种关系导致了创新和交互式学习。OECD的研究发现,创新网络建立了各种价值链集群联系的捷径,连接了可以共享同种技术但在几个不同价值链上生产不同产品的企业。网络产生的创新可能累积在价值链集群中,为最终实现创新的商业化潜力创造了条件[45]。价值链中推动创新的最重要的因素是同一价值链进行贸易的供货公司和客户关系。通常已具备一定生产流程技术的公司日益依赖价值链关系,以期获得进一步的技术创新,尤其是精益生产,需要控制生产过程的科技产业更是如此。高新技术企业或者其他企业购买供货方先进的技术设备,与供应链上的合作伙伴共同设计创新产品和必需的生产系统,技术供应链使供货经理和企业工程师在技术上密切联系起来,企业之间的技术合作逐渐成为该产业价值链的组成要素[46]。OECD的研究认为,同一价值链机构的供应商或客户的相关性对各种产业集群的影响程度不尽相同,这种影响取决于价值链长度和集群之间关系的密切程度。价值链的长短与产业的技术属性存在负相关关系,即越是基于新技术的产业,其价值链越短,例如生物技术链主要决定于实验技术和创新,而那些成熟的产业集群,如建筑或资源性产业,其价值链就比较长。技术属性与价值链的关系决定着不同产业集群内的合作层次、方式与程度各不相同。

二、模块化、产业分工深化与产业集群

现代信息通讯技术的发展导致产业结构发生了根本性变化。这种变化的一个重要表现就是生产体系的“模块化”趋势。所谓模块,是指“半自律的子系统,通过和其他同样的子系统按照一定的规则相互联系而构成的更加复杂的系统或过程”。模块化可以区分为两个层面的内容:“模块分解化”和“模块集中化”,前者是指“将一个复杂的系统或过程按照一定的联系规则分解为可进行独立设计的半自律的子系统的行为”,后者是指“按照某种规则将可进行独立设计的子系统(模块)统一起来,构成更加复杂的系统或过程的行为”[47]。现代产业结构的这种模块化趋势使得整个社会再生产的各环节的集中与分散态势较之于以往更加明显和突出。无论是集中还是分散,其结果之一就是造就了一批基于生产集中或分散的多样化的产业集群。这种产业分工协作体系的细化与深化是产业集群产生的必要条件之一。

一个有持久竞争力的产业集群离不开一种产业分工精细与协作紧密的合作关系网络(见图3-2)。这种网络的横向维度是一系列企业的内部价值链组合,其纵向维度是不同企业在产业价值链上的多重组合关系。这些横纵向关系的交互作用使得企业内、同类产业企业间以及不同产业企业间形成了基于企业内部价值链的产业分工与协作网络关系。这种关系的存在为产业集群的发生、发展与更新创造了基本条件。

三、IPC与产业集群

图3-2 基于价值链的产业分工与协作关系网络

20世纪中期以来,全球化趋势明显增强,与之相伴随的国际生产网络越来越发达。国际生产网络(International Production Network,IPN)是指企业内部和企业之间的一种关系。通过这种关系,企业组织开展其整个系列的商业活动:从研发活动、产品定位和设计,到投入要素的供给、制造或服务的提供、分销和支持及售后服务。当这些关系超越了国界,并由某个旗舰企业或领先企业或者多个企业自发地将不同活动环节按照产业分工协调组织起来时,一个国际生产网络就出现了。这个网络不仅包括了一个旗舰企业或领先企业的下属机构和子公司,还包括了与这个企业相关的分包商、供应商、服务提供商或者其他参与到合作关系中的企业,例如提供制造标准者和研发分析者[48]。IPN之所以能够迅速发展,与新生产组织结构的变化及其对产业价值链的深刻影响密不可分,其中一个重要体现就是产业全球价值链的形成与发展[49]。由于价值链的“逆垂直化”,全能型企业的生产规模经济无法达到最大化,ICT的发展、应用与扩散客观上又强化了“逆垂直化”。现代物流的兴起与繁荣使产业供应链高度分工与高度合作并存。与此同时,供应商与客户之间的唇齿相依关系也促进了本地化生产或者生产系统地区性组织化的趋势[50]。在这个意义上,IPN既是基于产业国际分工的产业集群发展的原因,也是高度专业化产业集群发展的结果。20世纪90年代以来,中国南方各种类型的“块状经济”、“专业镇经济”就是这种过程的产物与表征。换言之,在全球化浪潮下,产业集群的开放性会越来越强。集群内外的分工协作与多种类型的交易关系构成了网络化的产业集群。在这种产业集群中,各种类型的企业、中间组织、地方生产体系等都成为国际生产网络中的一个节点,同类参与者之间的补充关系很强,但是替代关系也同样存在。能否在国际生产网络中占据有利地位,特别是不可或缺的独占地位,取决于集群与本地生产体系的融合程度以及本地生产体系的专有性质——是否存在有竞争力的本地化知识。

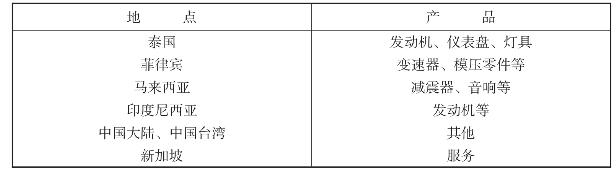

基于全球生产网络的产业集群实际上是一个跨国公司主导的零部件协作与加工组装异地集成的一种群落模式(见表3-3、表3-4)。例如,日本跨国公司形成产业集群的一个显著特点就是以组装厂主要从事组装和关键零部件的研究开发,其他零部件则通过委托各层次协作企业生产加工的垂直化的分工体系。外包制则是另外一种典型的集群组织模式。

表3-3 日本汽车零部件以及集群协作体系

资料来源:隋映辉.产业集群:成长、竞争与战略.青岛出版社,2005年,第319页。有改动。

表3-4 日本丰田汽车零部件在东亚地区的跨国产业集群网络

资料来源:隋映辉.产业集群:成长、竞争与战略.青岛出版社,2005年,第319页。有改动。

第四节 产业集群与创新集聚:基于部门或行业的技术知识创造与转化

一、地理位置与产业集群中的知识学习

最近的一些研究认为,产业群聚取决于两种主要因素:一是生产区位的地理集中程度。有些产业之所以较其他产业更倾向于地理集中,是因为其生产区位的集中(Jaffe等,1993)。二是知识溢出在产业发展中所起的作用。只有在那些直接生产知识投入最多的产业或者那些知识溢出效应较大的产业中,创新活动才会存在地理上的集中。

任何一个经济的竞争力都是根植于不同地方企业竞争力的综合与集成、设计、生产、营销等方面的本地化特点和能力,有赖于一些地方化的因素,如地区的基础设施和建设环境、本地可获得的自然资源、地区的专有制度禀赋以及本地可以利用的知识和技术等。新经济地理学认为,相关厂商的聚集有利于知识创造,因为聚集(空间)能够减少交易成本,增加收益,获得聚集经济。当然,这种聚集经济的作用还有赖于本地环境的影响。本地环境是以共同的行为经历和技术文化等为基础的[51]。例如,Maillat(1996)强调,某地区经济、社会文化、政治、机构参与者之间的相互作用构成了一个本地化的网络,这种复杂的关系网把厂商、用户、研究机构、学校体制、本地官方相互紧密地联系在一起,这种网络为参与者提供了一种良好的集体学习环境[52]。从知识流动看,这是一个知识转换与交易网络;从产业关系看,这种创新网络则是产业集群成长与发展的不可或缺的要素,并随着集群的发展不断刷新与升级。创新网络是一个由区域内各参与要素之间的相互作用和相互联系所形成的具有创新和各种特征的制度安排。创新知识的生产、传播、渗透及不同要素之间的交互作用是网络得以存在与发展的重要标志[53],一些不可变码的隐含知识在很大程度上依赖于创新网络(Lundvall和Sydow,1992)。

知识溢出存在着空间集中的特点,当获得知识溢出的能力与知识源泉的远近存在密切相关关系时,就存在地理集中的趋势,尤其在那些知识溢出重要的产业中更是如此。一个运行良好的产业集群,其内部企业之间以及科研机构和大学之间通过人员交往、项目合作等方式,可以共享知识溢出效应。Audretsch和Feldman(1996)根据上述思想研究了产业活动空间聚集的程度,并将这种空间集中于知识溢出的外部性相联。Alfred Marshall(1920)和Krugman(1991)认为,企业和产业间的信息流动、知识尤其是隐含知识的溢出存在着地理上的边界。尽管信息传递的成本与距离无关,但还是假定该成本随距离而上升。也就是说,当存在知识溢出时,空间接近和区位就很重要。然而,知识生产函数中隐含的假设是,只有在那些直接生产知识的投入最多的产业或者在那些知识溢出普遍的产业中,创新活动才会存在地理上的集中[54]。创新的集聚与产业属性存在很大关系[55],一般而言,产业的生产区位地理集中之后,才有可能是创新活动的地理集中。

产业集群中的创新集聚在很大程度上受制于路径依赖的影响。路径依赖意味着过去的决策和经验会对未来产生影响。根据Rycroft和Kash(1999)的思想,路径依赖至少包括5种来源:文化、组织学习、技术兼容性(technological compatibility)、标准制定过程(standards-setting processes)、产业战略和公共政策。以网络学习与路径依赖的关系为例,两者存在着相互强化的关系,与现有技术和市场保持密切联系的网络将有助于增强企业的学习能力,同时能够强化现有技术路径(见图3-3)。

图3-3 网络学习和路径依赖

资料来源:David J. Teece,Richard Rumelt,Giovanni Dosi,and Winter(1994:18).

由此可见,随着企业和产业间的信息流动,知识尤其是隐含知识的溢出,是产业集聚得以形成的重要原因。当然,产业集聚过程也会加速企业和产业间的信息流动。信息流动实际上是一种知识转化过程,在知识转化过程中形成了不同类型的创新组织形式。

二、知识转换模型与创新组织形式

新熊彼特主义认为,新知识的生产不外是创新者在学习过程不断努力的结果,信息、厂商的能力和技术外部性都是知识创造过程的投入品。知识创造以各种能力的聚合为基础,包括学习过程、经验的社会化、可用信息的重组以及正式的R&D活动,它具有高度的本地化、专业化属性。在技术和区域创新系统中,信息、厂商能力和技术外部性都是知识创造过程的投入品。知识是新信息创造这一复杂过程的结果,后者以各种能力的聚合为基础:学习过程、经验的社会化、可用信息的重组以及正式的R&D活动。在社会经济不断发展的今天,知识创造、生产与应用是经济组织行为理性优化的结果。那些组织对R&D进行投资,然后生产出新的技术知识。知识不同于一般的商品,知识分为编码知识和隐含知识两类[56]。Antonelli(1999)集诸多经济学家研究之大成,提出了一个技术知识模型。他认为,厂商所使用和所创造的技术知识有4种不同形式,包括4种不同过程(见表3-5)。

表3-5 技术知识的组成

Cohendetetal(2000)依据Nonaka和Takeuchi(1995)的知识转化思想与知识转化模型,分析了企业知识创造过程(见图3-4)[57]。图3-4中的每一种转化形式就是一种组织知识创造和转移的途径。自产业革命以来,知识生产组织经历了4种程式化的模式(stylised modes):企业家、机构多样化、纵向一体化和技术合作。尽管上述4种组织形式存在着时间上的继起性和相互替代性,但是它们在不同国家和产业中仍然发挥着重要作用。激励结构、资源可用性、新知识生产中的私人效率以及以知识产权和模仿障碍形式体现的传播能力等影响着不同组织形式的社会效率(见表3-6)。这些不同的组织形式在不同的产业集群中呈现出不同的创新模式。

图3-4 知识转化类型

资料来源:Nonaka(1994).

表3-6 知识生产组织和知识替代

注:*为作者所加;1~5代表重要程度由弱到强。

资料来源:Cristiano Antonelli(1999).

三、创新模式演化

早在19世纪末,人们就开始把R&D视为技术创新的主要源泉,并把它与基础研究一起看做是促进科学发展的主要动力。1883年,发明家兼企业家冯·西门子指出,“一个国家的工业如果不同时处于科学进步的前列,将永远不能取得统治地位。先进的科学是促进工业发展最有效的手段”(冯·布朗,中译本,1999年,第14页)。1870年,德国工业企业率先在内部建立了R&D机构,有力地推动了产品创新和过程创新,使染料产业成为第一个实现技术创新成果商业化的行业(Beer,1959),德国化学工业的成功导致其他国家的同类企业纷纷效仿。起源于化学和电气工业的专业化R&D实验室在19世纪末20世纪初已经广泛存在于大部分制造企业。因此,Freeman(1995)指出:“19世纪最伟大的发明是发明方法本身。”

在20世纪前半叶,政府科学技术政策的主导思想深受简单的线性模式驱使。例如,布什曾经宣称,“一个在基础科学新知识方面依赖他人的国家,将减缓它的工业发展速度,并在国际贸易竞争中处于劣势地位”(司托克斯,中译本,1999年,第19页)。在这种思想的影响下,原子弹的出现不过是一种链式反应(chain reaction)的结果而已:基础物理学→在大型实验室中进行大规模开发→应用和创新。在这个历史时期,R&D系统被看做创新之源,创新的线性模式颇为流行。线性创新模型可以用图3-5来表示:

![]()

图3-5 创新的线性模型

资料来源: Stephen J. Kline(1985).

在线性模式的创新中,创新型企业家是整个创新过程的主角。只要有价值的技术比较简单,早期的创新模式和组织类型就可以由线性模式来表示(Rycroft和Kash,1999)。这一模式很适合于大型生产的组织模式以及诸如国防、空间技术等研究项目。线性创新模型的缺点也是显而易见的:没有反馈线路(不包括销售数据、个体用户、评估竞争地位等一系列反馈信息);削减了过程创新的重要性,而后者在连续的生产过程中是相当重要的(Kline和Rosenberg,1986年,第288页);没有考虑技术创新组织的复杂性(Rycroft和 Kash,1999年,第59页)。在技术、需求以及其他环境不断演化的过程中,成功的技术创新需要用户、供给者、装配工与制造、设计、R&D、营销和服务等环节紧密地联系起来。能反映这种创新要求的模式就是“链环”模型和“并行(concurrent)”模型。虽然“链环”模型对线性模型予以改进和发展,但是它忽略了创新整体过程中的许多细节和丰富的多样性(Kline和Rosenberg,1986)。相比而言,并行模型更能适应现在各种复杂性的需要(MITI,1992年,第12页)。Rycroft和Kash(1999)认为,在这种新的环境和新创新模型中,网络自组织(network self-organization)和网络学习(network learning)尤为重要。自组织型网络的出现是由于原来简单的、刚性的、科层制的组织结构和过程,不能为复杂的技术创新提供必要支撑。

在对历史文献进行“创新”的基础之上,Rycroft和Kash(1999)把创新分为正常(normal)、过渡(transition)和转换(transformation)三种模式。正常模式表明某一存在的网络和技术沿着已有轨迹同时演化;过渡模式是指某一存在的网络和技术向某种新轨迹共同演进运动;转换模式则意味着某种网络和技术的新的共同演化所产生的一种新轨迹。这三种不同模式的技术和组织变革特点可以通过核心能力、补偿资产、组织学习、路径依赖和选择环境等内容反映出来(见表3-7)。

四、创新集聚的空间边界、TR与SIS

创新活动及其组织之所以与产业集聚有着紧密关系,是因为R&D活动具有外部性。某产业R&D密度越高,它的知识溢出效应也就愈为明显。因此,在知识溢出效应普遍存在或R&D密集的产业,其生产区位在地理上将更为集中(Krugman,1991)。在检验某产业中知识溢出与创新空间集聚之间的关系时,Audretsch和Feldman(1996)假设,知识外部性主要存在于新经济知识扮演重要角色的产业。新的经济知识可以通过产业R&D、大学R&D和熟练工人数量等指标来反映。他们的结论是新的经济知识决定着生产和创新的空间分布。

表3-7 不同创新模式中的组织和技术变革特点

注:①三种模式分别对应着增量创新、过渡创新和转换创新。

②其原因在于通过更改解决方法和惯例的问题来适应现有能力、增加新能力(如部门间溢出效应)以及消减过时的能力。

③有些新能力能够强化现有能力,但它具有高度的不可预测性。

资料来源:Robert W. Rycroft and Don E. Kash,The complexity challenge: technological innovation for the 21st century,Pinter,London and New York,1999,p.182,p.187,p.191.

Stafano Breschi和Franco Malerba(1997)的研究发现:①如果创新所需知识具有相对简单、共性等特性以及创新机会内嵌于一般的资本品、原材料或中间产品中,那么企业创新过程所需知识边界不能从地理上进行界定,传统部门属于此例。②如果创新知识具有复杂、易变、专有和隐含的特性,企业创新过程的知识空间边界就与本地区、国家或全球之边界显著不同。创新企业可以在其边界内完成创新,也可以通过与其他企业的联系来完成,这种合作关系将为创新企业提供必要的知识。创新者可能处于国内,也可能位于国外。在这种情形下,边界接近的作用不大,因为知识可以通过迅速流动、许可和技术联盟等方式进行转移,例如电信和制药行业。③若创新包含很强的隐含、专有、系统性知识,空间接近将是保证与创新所需知识的协调、迅速转让和融合的重要条件。因为边界接近不仅有利于隐含性技术诀窍之转让,也能促进系统内不同部分、元素之间快速、有效地进行重组,例如汽车行业。④如果支持创新活动的知识是隐含的、复杂的,且存在知识外部性,创新活动会在具有技术专家的特定集体内产生,此时地缘接近可能很重要。因为处于集体中的技术专家可以共同对付各种技术问题,创造通用的本地化的技术储备基础,例如,机械工程行业主要聚集在意大利、德国和法国等工业区,而软件和微电子行业则群聚于硅谷[58]。

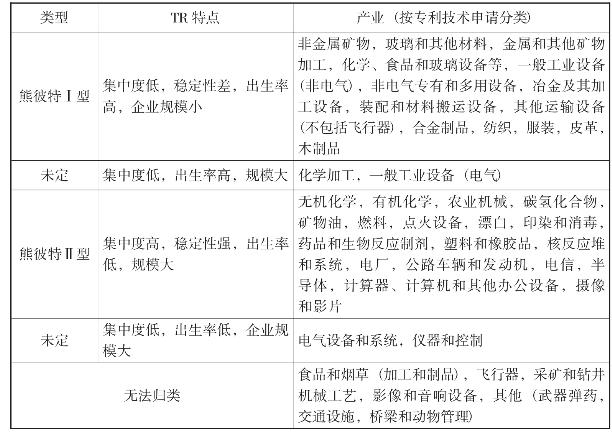

技术体制(Technological Regime,TR)不仅决定着不同产业部门的技术创新系统,也决定着不同产业的创新空间,即创新集聚。有关技术体制的概念可以追溯到Nelson和Winter(1982)的开创性研究。他们认为,由机会和独占条件构成的技术环境对某产业的创新强度、进入比率有着巨大影响。Breschi 和Malerba(1997)对此加以发展,他们根据Malerba和Orsenigo (1990,1993,1994)的思想,用四个基本要素来解释TR(见表3-8):机会条件(opportunity conditions)、独占条件(appropriability conditions)、技术知识的累积性(cumulativeness of technological knowledge)和相关知识基础的性质(nature of the relevant knowledge base)。

表3-8 技术体制的决定因素

资料来源:Stafano Breschi and Franco Malerba(1997).

机会条件表示一定R&D投资条件下的创新可能性,由水平、普遍性、源泉和多样性构成;独占条件是指创新免于模仿的可能性和获得独占利润的概率;累积性是指创新或创新活动间的联系程度,表明在时间T或T以前的创新条件下,在时间T+1创新的可能性。在更为广泛的意义上,累积性是指一种经济环境,其特点是创新活动的相关连续性(Relevant Continuities),它可以分为技术、企业、部门和本地四个层次;知识基础是指企业创新活动的知识资产,包括知识属性以及知识传递和交流的形式。

TR中的各种要素相互作用,以多种方式影响着部门创新系统(Sectoral Innovation Systems,SIS)的性质。SIS是指共同开发、生产同一部门的产品,创造和利用同一部门技术的企业系统或集团,系统中的企业通过两种途径相互作用:在市场和创新活动中的相互作用和合作过程以及竞争过程(Breschi和Malerba,1997,第152页)。Breschi和Malerba(1997)根据前人的研究成果,把SIS分为5种类型:传统部门、机械工业和工业区、汽车行业、计算机主机行业以及软件、现代微电子行业和硅谷。同时,他们还分析了不同SIS的TR以及熊彼特创新模式的动力、创新者的地理分布和创新过程的知识边界(见表3-9)。Breschi和Malerba(1997)利用美国、日本、西德、法国、意大利和英国的专利数据对创新者的熊彼特动力和创新者的地理分布进行研究。结果发现,国家专有和技术专有属性影响着产业及产业内创新活动的空间组织。他们认为,TR并不是SIS长期演化的唯一决定因素,历史和制度变量、企业特质能力的存在、行为者之间的多种联系方式、生产属性(如规模经济)、路径依赖以及技术、企业、组织、制度的共同演化过程都是长期决定某国SIS性质的因素。

表3-9 TR与SIS

资料来源:Stafano Breschi and Franco Malerba(1997).

五、基于TR的两种熊彼特创新集群模式

熊彼特在《经济发展理论》(1934)和《资本主义,社会主义和民主》(1942)中分别提出了两种主要的创新模型:熊彼特模型Ⅰ和熊彼特模型Ⅱ。前一种创新模型的特点是某一产业的技术进入壁垒比较低,新企业在创新活动中扮演着主要角色。新企业家带着新思想、新产品或新过程进入某一产业,建立新厂,对原有厂商提出挑战,从而不断地破坏现有的生产、组织和分配方式,消除以前的创新准租。后一种创新活动的特点是,大型原有厂商占有优势地位,存在新创新者进入的巨大障碍。大型厂商通过建立R&D实验室使创新过程制度化,实验室具有大量的研究者、技术专家和工程师。凭借专有技术领域的知识积累,他们在大规模R&D项目、生产和分配以及财务上的实力和优势,产生进入障碍,阻止了新企业、小企业进入产业。

Malerba和Orsenigo(1997)根据表明产业特征的技术体制,把创新分为熊彼特扩展和深度创新两种类型。熊彼特模型Ⅰ和熊彼特模型Ⅱ也可以分别称之为“扩展”和“深化”模型(Malerba和Orsenigo,1997)。创新活动的扩展性模型与这样的创新基础相关:通过新创新者的进入,产业中原有厂商竞争和技术优势的被侵蚀使得创新基础不断扩大。相反,创新的深度模型与几个大企业相关,大企业通过长期的技术和创新能力积累而不断进行创新活动。Breschi 和Malerba(1997)以Malerba和Orsenigo(1990,1993,1994)的思想为基础,从TR中多个变量的相互作用角度来解释两种不同类型的熊彼特创新模式(见表3-10)。

熊彼特模型Ⅱ的TR特点是:高机会、高独占和高积累(企业层次)与创新的高集中度相关,但同时也伴随着其他一些特点,如创新者数量少、进入比率低以及创新者结构相当稳定。在熊彼特模型Ⅱ中,过去的技术能力积累相当重要,成功的创新者能够快速获得巨大的市场份额,并保持一定的时间。从长期来看,这种过程将会限制创新者的数量。但是,技术积累水平低,创新者数目的决定力量在部门间会呈现出高度的不稳定性,原因是它降低了新的潜在创新者的进入壁垒。

表3-10 创新模式与TR

资料来源:Franco Malerba and Luigi Orsenigo(1997).

熊彼特模型Ⅰ的TR特点是:高机会、低独占和低积累(企业层次),这导致创新活动集中度较低,创新者数量多,进入比率高,而且创新者结构不稳定。在熊彼特模型Ⅰ中,存在大量的创新者,搜寻活动能够大幅度提高企业竞争力,但是创新不能确保其所有权,也无法长期创造出市场上的主导地位。企业层次积累水平的限制不仅是其创新优势荡然无存,而且也为模仿者和新创新者的进入留下了空间。而低机会条件又强化了熊彼特模型Ⅰ。

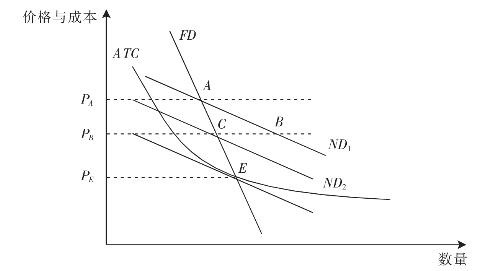

第五节 产业集群的成长机制:基于成本节约的经济学分析

无论何种类型的产业集群,无论产业集群影响或效应的多样性与复杂性有多大,产业集群的一个基本效应就是集群内企业的市场份额可以稳定或者稳定增加,从而保持着一个稳定或稳定增加的利润水平,而产业集群的成本节约特性是产生上述结果的一个根本原因。也就是说,当企业是利润极大化的追求者时,产业集群的许多绩效指标均可以在一定程度上还原为集群成员——集群内部企业的低成本效应(包括运输成本的减少、学习成本的降低、生产成本的节约等)。

假设在一个垄断竞争的市场上,集群内外面临相同的需求曲线,产业集群内外的企业分别看成是一个企业集团。集群内的所有企业的边际成本相同,为MC集群内;集群外的所有企业的边际成本也相同,为MC集群外。产业集群的成本节约特性意味着MC集群内<MC集群外,在利润极大化条件下,MR集群内>MR集群外。显然,集群内所有企业的利润水平将均匀地高于集群外所有的利润水平。在集群内外企业的竞争中,集群外企业处于不利地位。集群内外利润水平的差异将导致集群外的企业“进入”集群。

为了分析的方便,假设集群外企业面临的同样是垄断竞争的市场结构,每个企业都将面临两条需求曲线:跟随需求曲线(FD)和非跟随需求曲线(ND)[59]。跟随曲线体现的是竞争对手对价格变化的反映情况,是一种市场份额不变的需求曲线;而非跟随需求曲线则不同,表示的是竞争对手不会对价格变动行为做出反应。在垄断市场条件下,“进入”集群的决策相当于一次价格决策,尤其是降价行为[60]。

假设最初集群外所有企业收取的价格均为PA,远高于其平均总成本ATC,因此将获得经济利润。该企业发现,如果通过某种途径加入到集群,就会沿着其非跟随曲线ND1将价格降到PB(也就是集群边际成本所对应的价格,从A点移到了B点),从而进一步增加企业利润。但是在垄断竞争条件下,一个企业价格行为要影响到其他企业的市场份额,毫无疑问,为了夺回失去的市场份额,其他企业也将把价格降到PB的水平。换言之,竞争企业也要借助于不同的技术选择或战略决策来降低成本,其中一种可能就是也“进入”集群。

在标准的垄断竞争市场中,多个企业的价格行为的最终结果(长期均衡价格)是价格与其总成本相等,即价格为PE的水平。与这种价格多回合博弈不同的是,率先沿着自己非跟随需求虚线进行“进入”集群决策的企业将价格一次性降到PB,这种价格是集群企业所面临的均衡价格水平,而其他企业也将如此行动。因此,集群外企业的“进入”决策实际上是沿着跟随需求曲线从A点降到了C点,但是并不会形成新的非跟随需求曲线ND2,除非有另外一种选择,可以使成本进一步降低。如果存在这种情形,企业也就不会选择“进入”集群的决策了(图3-6)。该图也表明,PE实际上也是集群均衡价格的最低点,超过此临界点,集群也就没有存在的必要了。

图3-6 垄断竞争条件下的企业“入群”行为

由此可见,企业之间的市场竞争形成了“进入”竞赛,其最终结果将是越来越多的集群外企业,为了获得更多的利润机会,必将选择“进入”,这客观上又使得集群本身规模进一步扩大,集群内部的成本节约效应得以强化,从而吸引更多的企业“进入”。集群能否将集群外的企业全部吸纳则取决于集群外企业“成本节约”途径的多少以及为了“成本节约”而进行投资的规模。例如,集群外企业可以借助于广告、R&D、并购集群内企业等方式实现战略目标,但是这些手段也需要不同数额的投资。(https://www.xing528.com)

假设在其他条件不变的情况下,集群外企业实现成本节约的手段只有一种,即“进入”集群,那么该集群外企业所能承受的进入成本有多大呢?或者与不“进入”相比,进入的收益是多大时,才能对集群外的企业产生吸引力?

为了分析简便,假设只有两个企业,企业1没有进入集群,其边际成本为15元,企业2已经进入了集群或者就是集群内的企业,其边际成本为10元,在目前的均衡中,价格为16.66元,需求量为8.33,那么企业1愿意为进入集群支付多大的成本?我们可以利用古诺竞争模型来分析[61]。在古诺条件下,市场需求的反函数为P(Q)= a - bQ,成本为C(q)= cq,其中q是企业的产出,Q = q1+ q2(1和2分别代表企业1和企业2),为总产出。根据利润最大化假设,可以分别得出企业1的反函数:

![]()

如果企业1、企业2的边际成本分别为C1、C2,那么两个企业的反函数分别为:

在均衡条件下,总产出量为

![]()

所以,

![]()

那么,企业1的均衡利润为

所以,

![]()

![]()

企业1加入集群前、后的利润分别为:

上面的简单计算说明,集群外的企业加入集群能够增加其利润。也就是说,集群外企业为进入集群所愿意支付的成本应该等于其现有利润(进入集群前)和进入集群边际成本降低后的利润之差,只要该差额为正数,集群外的企业就会进入集群。但是这种进入不必然持续发生,因为当集群企业规模达到一定程度后,集群内部可能会存在着规模不经济,这种成本的存在将降低集群外企业的预期利润,集群外企业的进入也将停止[62]。

第六节 产业集群与创新政策取向

产业竞争力、国家竞争力有赖于产业集聚,而创新是产业集聚的重要原因。尽管竞争力、产业集聚与创新之间的关系很复杂,但有一点是肯定的:离开了创新的产业集聚,产业竞争力和国家竞争力是不会持久的。因此,我们强调产业集聚并不能仅仅靠区域政策、产业政策,而是要把前两种政策与创新政策整合起来。

基于创新的知识生产和知识交换是产业集聚的重要原因。随着知识在现代生产系统中的作用不断增强,知识创造就成为企业维持、提升其竞争力的关键。在新的以知识为基础的经济和全球化浪潮中,企业竞争的利刃不再是成本节约,而是企业家租金(entrepreneurial rents)的生产,后者可以通过以下各种能力来实现:生产工艺创新;以新的、非惯常方式接近新的有差别的市场;生产新的、改进的或重新设计的产品和服务。产业集聚中的知识转换模型还表明,不同类型的知识交换是促使产业创新活动进而生产活动走向集中的重要原因。知识转化过程中的内部学习和外部学习,也就是各种知识在企业内部的消化吸收和创造以及企业间不同类型知识的交换,不仅使企业的知识技术基础、知识积累规模得以扩大,也使得整个产业的创新空间不断拓展。因此,政府支持产业集聚的政策之一,就是创造一种知识创造、知识交换和知识扩散的机制。例如,增加R&D投入、鼓励企业间的技术联盟、促进企业与高等院校的合作、鼓励共享创新产权等。

产业集聚的创新模式表明,不同部门的创新活动模式存在很大差异,有的行业技术创新以大量小企业的存在为特点,有的行业技术创新则需要大企业予以支持,还有一些行业介于上述两种企业规模之间。Breschi和Malerba (1997)的分析还表明,就某一类技术而言的创新活动模式,不同国家具有显著的相似性。这说明与技术体制相关的技术规则和技术专有属性对不同国家的技术创新模式起着主要的决定作用。由此可见,政府活动应该集中在创造、加强和扩展持续创新者的核心集团,同时也有必要支持新的、小型企业的创新活动。

主要参考文献:

1.藤田昌久、雅克·弗朗克斯·蒂斯.集聚经济学.西南财经大学出版社,2004年。

2.范柏乃.城市技术创新透视——区域技术创新研究的一个新视角.机械工业出版社,2004年。

3.陈宪主编.经济学方法通览.中国经济出版社,1995年。

4.保罗·克鲁格曼.发展、地理学与经济理论.北京大学出版社、中国人民大学出版社,2000年。

5.Shahid Yusuf.东亚创新未来增长.中国财政经济出版社,2004年。

6.阿尔弗雷德·韦伯.工业区位论.商务印书馆,1997年。

7.奥利弗·E.威廉森.治理机制.中国社会科学出版社,2001年。

8.李钟文、威廉·米勒、玛格丽特·韩柯克、亨利·罗文.硅谷优势——创新与创业精神的栖息地.人民出版社,2002年。

9.汤姆·R.伯恩斯等.结构主义的视野:经济与社会的变迁.社会科学文献出版社,2004年。

10.科斯等.制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视.经济科学出版社,2003年。

11.彼得·布劳.社会生活中的交换与权力.华夏出版社,1988年。

12.罗德里克·M.克雷默、汤姆·R.泰勒.组织中的信任.中国城市出版社,2003年。

13.柯武刚、史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策.商务印书馆,2000年。

14.C.E.林德布罗姆.市场体制的秘密.江苏人民出版社,2002年。

15.肯·宾默尔.博弈论与社会契约.上海财经大学出版社,2003年。

16.G. J.斯蒂格勒.产业组织和政府管制.上海三联书店、上海人民出版社,1998年。

17.安娜·格兰多里.企业网络:组织和产业竞争力.中国人民大学出版社,2005年。

18.经济合作组织.管理国家创新系统.学苑出版社,2000年。

19.科技部国际合作司、中国科学技术信息研究所.推动国家创新体系的演化(内部). 2002年9月。

20.经济合作与发展组织.创新集群:国家创新体系的推动力.科学技术文献出版社,2004年。

21.迈克尔·波特.竞争优势.华夏出版社,1997年。

22.青木昌彦、安藤晴彦等.模块时代:新产业结构的本质.上海远东出版社,2003年。

23.隋映辉.产业集群:成长、竞争与战略.青岛出版社,2005年。

24.于立、王询.当代西方产业组织学.东北财经大学出版社,1996年。

25.王伟光.产业集聚中的技术创新模式.铁路技术创新. 2003年第2期。

26.王伟光、吉国秀.政府支持企业研发活动中的技术共享问题研究.中国科技论坛. 2005年第6期。

27.David B. Audretsch and Maryann P. Feldman,“R&D spillovers and the geography of innovation and production,”The American Economic Review,June 1996,Vol.86 No.3,pp.630-640.

28.Rutten,Roel(2000),“Innovation in regional supplier networks:the case of KIC”,in F. Boekema,K. Morgan,S. Bakkers and R.Rutten(eds.),Knowledge,Innovation and Economic Growth:The Theory and Practice of Learning Regions,Edward Elgar,Cheltenham.

29.Borrus,Michael,Dieter Ernst,and Stephan Haggard,eds.2000,International production networks in asia. London and Newyork: Routledge.

30.United Nations Industrial Organization,2002: Industrial Development Report 2002/2003.

31.Frederick H.,John T. Dunlop,Janice H. Hammond,and David Weil.,1999. A stitch in time: lean retailing and the transformation of manufacturing—lessons from the apparel and textile Industries. New York:Oxford University Press.

32.Luis M. B.(1996),Introduction to Industrial Organization,The MIT Press.

33.Peter Maskell and Anders Malmberg,Localised learning and industrial competitiveness,Cambridge Journal of Economics,1999,23,p.174.

34.RobertW.RycroftandDonE.Kash,Thecomplexitychallenge: technological innovation for the 21st century,Pinter,London and New York,1999,p.182,p.187,p.191.

35.Tafano Breschi and Franco Malerba(1997),“Sectoral Innovation Systems:Thechnological Regims,Schumpeterian Dynamics,and Spatial Boundaries,”in Charles Edgquist(ed.),System of Innovation: Technologies,Institutions and Organizations,Chapter six,Lindon and Washington: Printer,pp.130-156.

36.Williamson,Oliver E.1983.“Credible commitments:Using Hostages to Support Exchange,”American Economic Review,Vol.73,pp.519-540.

【注释】

[1]藤田昌久、雅克·弗朗克斯·蒂斯.集聚经济学.西南财经大学出版社,2004年11月,第3~4页。

[2]范柏乃.城市技术创新透视——区域技术创新研究的一个新视角.机械工业出版社,2004年,第42页。

[3]藤田昌久、雅克·弗朗克斯·蒂斯.集聚经济学.西南财经大学出版社,2004年11月,第7页。

[4]陈宪主编.经济学方法通览.中国经济出版社,1995年,第399页。

[5]藤田昌久、保罗·克鲁格曼、安东尼·J.维纳布尔斯.空间经济学——城市、区域与国际贸易.中国人民大学出版社,2005年,第23页。

[6]藤田昌久、保罗·克鲁格曼、安东尼·J.维纳布尔斯.空间经济学——城市、区域与国际贸易.中国人民大学出版社,2005年,第11页。

[7]藤田昌久、保罗·克鲁格曼、安东尼·J.维纳布尔斯.空间经济学——城市、区域与国际贸易.中国人民大学出版社,2005年,第20页。

[8]David B. Audretsch and Maryann P. Feldman,“R&D spillovers and the geography of innovation and production,”The American Economic Review,June 1996,Vol.86 No.3,pp.630-640.

[9]保罗·克鲁格曼.发展、地理学与经济理论.北京大学出版社、中国人民大学出版社,2000年12月版,第4页。

[10]保罗·克鲁格曼.发展、地理学与经济理论.北京大学出版社、中国人民大学出版社,2000年12月版,第15页。

[11]参见Shahid Yusuf.东亚创新未来增长.中国财政经济出版社,2004年,第180页。

[12]因为,同一区域供给者同时破产或者存在其他问题的概率要相对小一些,即使出现了风险,区域内部的政府出于经济利益与信誉目的,势必要干预。

[13]陈宪主编.经济学方法通览.中国经济出版社,1995年,第395页。

[14]阿尔弗雷德·韦伯.工业区位论.商务印书馆,1997年,第117页。

[15]参见梁琦.产业集聚论.商务印书馆,2004年。

[16]塞巴斯蒂安诺·布鲁斯科.产业区的博弈规则.载安娜·格兰多里.企业网络:组织和产业竞争力.中国人民大学出版社,2005年,第21页。

[17]奥利弗·E.威廉森.治理机制.中国社会科学出版社,2001年,第282页。

[18]埃米利奥·卡斯蒂拉.硅谷社会关系网络.载李钟文、威廉·米勒、玛格丽特·韩柯克、亨利·罗文.硅谷优势——创新与创业精神的栖息地.人民出版社,2002年,第249页。

[19]汤姆·R.伯恩斯等.结构主义的视野:经济与社会的变迁.社会科学文献出版社,2004年12月,第8页。

[20]彼得·布劳.社会生活中的交换与权力.华夏出版社,1988年1月版,第70页。

[21]罗德里克·M.克雷默、汤姆·R.泰勒.组织中的信任.中国城市出版社,2003年2月版,第501~505页。

[22]Kramer等人(1993).转引自罗德里克·M.克雷默、汤姆·R.泰勒.组织中的信任.中国城市出版社,2003年2月版,第500页。

[23]Kramer等人(1993).转引自罗德里克·M.克雷默、汤姆·R.泰勒.组织中的信任.中国城市出版社,2003年2月版,第508页。

[24]参见C. E.林德布罗姆.市场体制的秘密.江苏人民出版社,2002年,第20~21页,第33~ 34页。

[25]但是市场体制不是为了合作而存在,也不是为其他目的而存在,如满足稀缺、满足资本积累等,参见C.E·林德布罗姆.市场体制的秘密.江苏人民出版社,2002年,第34页。

[26]肯·宾默尔.博弈论与社会契约.上海财经大学出版社,2003年8月,第11页。

[27]肯·宾默尔.博弈论与社会契约.上海财经大学出版社,2003年8月,第94页。

[28]柯武刚、史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策.商务印书馆,2000年11月版,第138页。

[29]柯武刚、史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策.商务印书馆,2000年11月版,第129页。

[30]Williamson,Oliver E.1983.“Credible commitments: Using Hostages to Support Exchange,”American Economic Review,Vol.73,pp. 519-540.

[31]埃米利奥·卡斯蒂拉.硅谷社会关系网络.李钟文、威廉·米勒、玛格丽特·韩柯克、亨利·罗文.硅谷优势——创新与创业精神的栖息地.人民出版社,2002年,第249页。

[32]丹尼斯·卡尔顿、杰弗里·佩罗夫.现代产业组织.上海三联书店、上海人民出版社,1998年,第153页。

[33]G. J.斯蒂格勒.产业组织和政府管制.上海三联书店、上海人民出版社,1998年。

[34]安娜·格兰多里.企业网络:组织机制和经济绩效.安娜·格兰多里.企业网络:组织和产业竞争力.中国人民大学出版社,2005年5月,第1~17页。

[35]安娜·格兰多里.企业网络:组织机制和经济绩效.安娜·格兰多里.企业网络:组织和产业竞争力.中国人民大学出版社,2005年5月,第1~17页。

[36]经济合作组织.管理国家创新系统.学苑出版社,2000年,第40页。

[37]科技部国际合作司、中国科学技术信息研究所.推动国创新体系的演化(内部). 2002年9月,第23页。

[38]经济合作组织.管理国家创新系统.学苑出版社,2000年,第40页。

[39]埃米利奥·卡斯蒂拉.硅谷社会关系网络.载李钟文、威廉·米勒、玛格丽特·韩柯克、亨利·罗文.硅谷优势——创新与创业精神的栖息地.人民出版社,2002年,第250页。

[40]塞巴斯蒂安诺·布鲁斯科.产业区的博弈规则.载安娜·格兰多里.企业网络:组织和产业竞争力.中国人民大学出版社,2005年5月,第17~46页。

[41]Porter,Michael E.,and Scott Stern. 2001.“Innovation : Location matters.”MIT Sloan Management Review 42(4):28~36.转引自Shahid Yusuf.东亚创新未来增长,中国财政经济出版社,2004年,第178页。

[42]经济合作与发展组织.创新集群:国家创新体系的推动力.科学技术文献出版社,2004年,第231页。

[43]迈克尔·波特.竞争优势.华夏出版社,1997年,第33~39页。

[44]理查德·诺曼、拉费尔·纳米列兹.从价值链到价值星座——设计交互式战略.迈克尔·波特等著. 45位战略家谈如何建立核心竞争力.中国发展出版社,2002年,第249~267页。

[45]OECD.创新集群:国家创新体系的推动力.科学技术文献出版社,2004年,第2~3页。

[46]Rutten,Roel(2000),“Innovation in regional supplier networks: the case of KIC”,in F. Boekema,K. Morgan,S. Bakkers and R.Rutten(eds.),Knowledge,Innovation and Economic Growth: The Theory and Practice of Learning Regions,Edward Elgar,Cheltenham. OECD.创新集群:国家创新体系的推动力.科学技术文献出版社,2004年,第3页。

[47]青木昌彦、安藤晴彦等.模块时代:新产业结构的本质.上海远东出版社,2003年,第5~6页。

[48]参见Borrus,Michael,Dieter Ernst,and Stephan Haggard,eds.2000,International production networks in asia. London and Newyork: Routledge,P.2.

[49]全球价值链(Global Value Chain)或遍及全球的片断化价值链(fragmented value chain)、全球商品链(Global Commodity Chain)是指为实现商品价值而连接生产和销售等过程的全球性跨企业网络组织,涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销,直至最终消费者的整个过程,包括所有生产者和生产活动的组织及其利润分配。当前,散布于全球的、处于全球价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动。这种产业价值链实际上就是ICP的另外一种模式或者表现。资料来源:United Nations Industrial Organization,2002:Industrial Development Report 2002/2003. Overview.“Competing through innovation and learning”。转引自王缉慈.关于地方产业集群研究的几点建议.因特网资料。

[50]Abernathy,Frederick H.,John T. Dunlop,Janice H. Hammond,and David Weil.,1999. A stitch in time: lean retailing and the transformation of manufacturing—lessons from the apparel and textile Industries. New York: Oxford University Press.转引自Shahid Yusuf等.东亚创新未来增长.中国财政经济出版社,2004年,第214页。

[51]根据Coffey and Billy(1996)的观点,技术文化是指开发,储存,传播知识、技术诀窍、标准和价值的一种方式,它与某种经济活动联系紧密。参见Peter Maskell and Anders Malmberg,Localised learning and industrial competitiveness,Cambridge Journal of Economics,1999,23,p.174.

[52]Peter Maskell and Anders Malmberg,Localised learning and industrial competitiveness,Cambridge Journal of Economics,1999,23,167-185.

[53]范柏乃.城市技术创新透视——区域技术创新研究的一个新视角.机械工业出版社,2004年,第45页。

[54]David B. Audretsch and Maryann P. Feldman,“R&D spillovers and the geography of innovation and production,”The American Economic Review,June 1996,Vol.86 No.3,pp.630-640.

[55]Jaffe等(1993)认为,某些产业的创新活动要比其他产业更趋向地理集中,有两个因素很重要:其一,生产区位的地理集中程度至关重要,创新活动集聚的倾向可能随着产业而变化;其二,知识溢出在产业中所起的作用。

[56]编码知识是指那些已被或能被转化为各种符号的易于传递、复制和存储的知识,这种知识具有Arrowian的公共物品属性;隐含知识是指那些不可言传的、具有高度专有性的技术知识,例如诀窍或技术秘密。

[57]在图3-4中,合并是指编码知识(显性知识)转化为新形式的编码知识;内部化是指某种显性知识转化为隐含知识的过程;外部化是指某种隐含知识通过理论、概念、模型等转化为显性知识或编码知识的过程;社会化是指某种组织过程,在这种过程中,某些个体所拥有的隐含知识以隐含形式转移给与他们相互合作的人。

[58]Stafano Breschi and Franco Malerba(1997),“Sectoral Innovation Systems: Thechnological Regims,Schumpeterian Dynamics,and Spatial Boundaries,”in Charles Edgquist(ed.),System of Innovation: Technologies,Institutions and Organizations,Chapter six,Lindon and Washington: Printer,PP.130-156.

[59]于立、王询.当代西方产业组织学.东北财经大学出版社,1996年。

[60]当然,这里仅仅是一种分析方法,也可以用一个简单的博弈模型来加以分析。

[61]Luis M. B.(1996),Introduction to Industrial Organization,The MIT Press.

[62]当然,作为一种复杂的经济现象,集群内外企业之间也将存在着进入与反进入、进入不进入等多种复杂关系,而且每个企业的内部资源及其组合方式可能也不尽相同。文中分析只是说明集群外企业进入集群决策过程中的一种情形。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。