五、结论 ——二身样式的确定及流行时间

通过以上四部主要的晚期藏传佛教图像文献,结合讨论过的早期图、文资料和实物,确定的两种身形特征归纳如下:

1.处于五佛系统当中者,无论化身形、报身形、双身形,西方佛称“无量光”,身相红色,一般不持器物,极少持钵者(这种持钵像极易与化身无量寿混淆,只有通过是否为五佛曼陀罗的组合来确定,一旦失去组合关系,辨认时就比较困难(67)。另在《米扎金刚鬘各法主尊像》中第三十二尊,称“成就无量光”,其样式为:报身相,跏趺坐姿,左手定印,右手当心掌上置金刚杵。这种样式只见于此图像文献中(68),其他文献未见,实物中也不多见)

2.作为本尊出现在观音头冠当中者称无量光。

3.无量光双身形,除身相红色外,样式上与双身金刚萨埵完全相同,失去颜色的作品,就可能被误认。

4.无量寿有化身、报身相,但必定手持器物,即化身相时可以持钵,也可以持宝瓶,报身相只持宝瓶。身色除红之外,还有白色。

5.无量寿双身形时,主尊与明妃都是四臂,白色,主尊二主臂也持宝瓶(参见图14).

综上所述,我们可以对早期文本和收集的图像实物,进行对应并确定无量光、无量寿的身形特征。

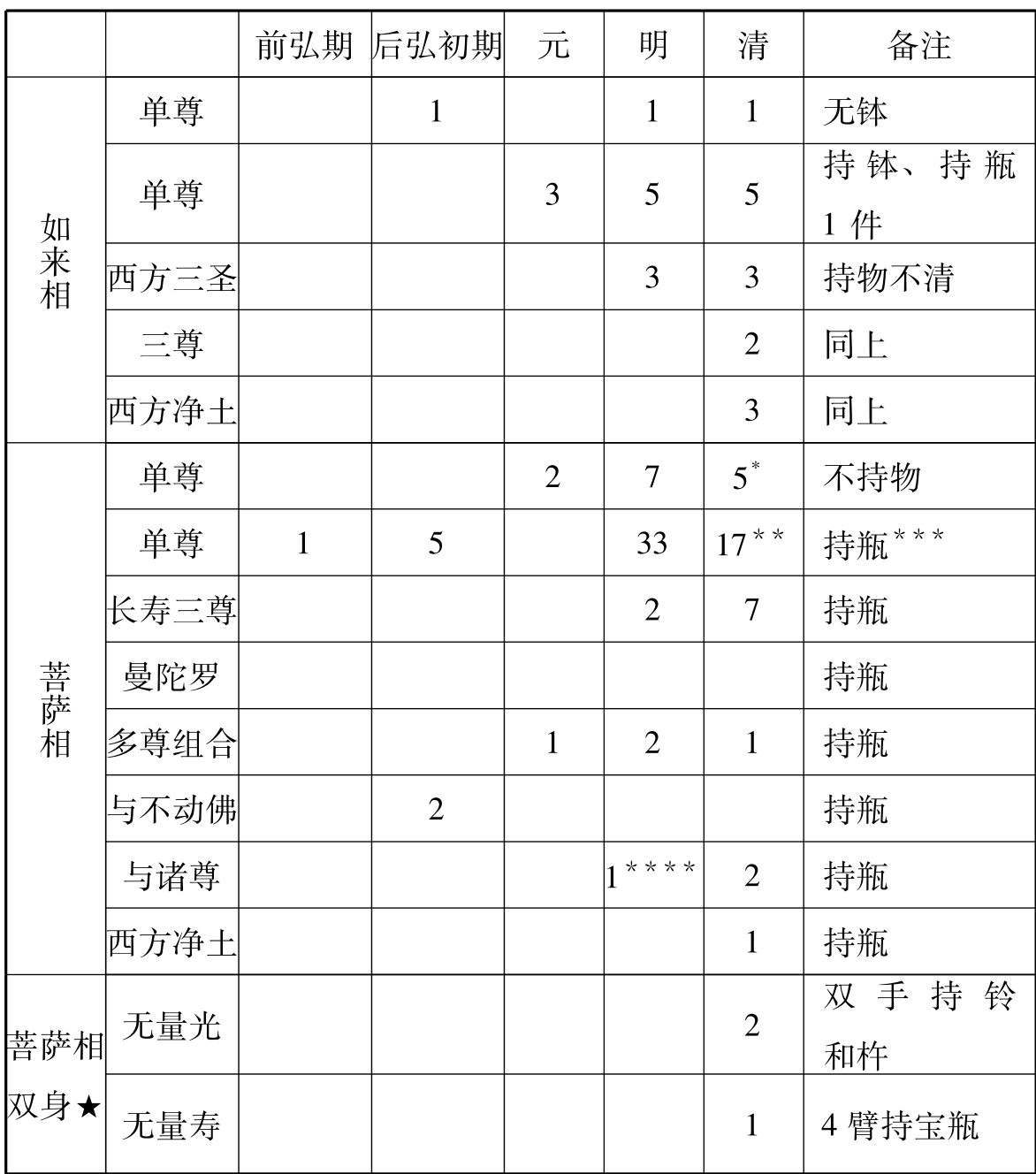

如上所说,无量光出现的时候,一般都是处于五佛当中西方佛的位置,这与早期的文本材料结论相合。因此说五佛供养像中出现的阿弥陀佛,无论何种身形,都称之为“无量光”(69)。这实际上延续了唐密中金、胎曼陀罗中无量光(阿弥陀)的两种身形,这一点再次证实了早期汉地弥陀信仰对于西藏是产生了影响的,并说明,西藏阿弥陀造像的这种身形变化在汉文经典中存在确实的材料。根据这一定论就可得知敦煌465窟窟顶、夏鲁寺、古格红殿和芒域过街塔的五佛壁画中,西方佛是无量光佛,不是无量寿。芒域过街塔之五佛壁画是12、13世纪的作品,所绘无量光是报身相中比较少见的样式,佛像着通肩式花服,身体比例拉长,双手定印,不持器物。夏鲁寺是14世纪的修复的寺院,保存有精美的壁画,其中有二组五方佛像,西方无量光佛都是报身形,不持器。古格红殿是16世纪的遗构,其中五方佛之无量光佛,为如来相,定印,不持器物。依据上面的图像文献,再结合这三处时代清楚的原始壁画,我们又可以得知,藏传佛教中无量光佛的样式特征是:化身、报身相都有,但无论何种身形,一般不持器物,这一点与早期文本材料也正相吻合(70)(见本章图17、图18、图19、图20、图21、图22、图23、图24),所以,图表中如来相和菩萨相中的第一类“单尊不持器物”者就是无量光。他应该是处于五佛曼陀罗中的一尊造像,可惜这些多是流散之物,无法使之还原到本来的组合状态。17世纪的那件铭刻为“无量寿”的金铜造像,可以从两种情况下解释,一是无量寿佛造像,而他手中原有宝瓶丢失,二是本身就是无量光造像,而名称错位,这种名称错位现象在后期造像中时常可见。图表中除了第一类“不持器物”的造像为无量光、名称确定的双身造像之外,如来相的第二类持器物造像中,一件持瓶者当是无量寿,即化身无量寿,而其他12件持钵者中应当有一部分是失去组合的无量光,在此无法确定,其余的造像则是“无量寿”。

通过这样一种确认,从图表上反映的情况可以得出这样的结论,在藏传佛教造像中,虽然无量光信仰由来已久,但在藏区可能并不十分盛行,从造像规模上看,对于无量光的礼拜远远不及无量寿,并且呈现出地区性的特点。在印度,无量光祭仪十分流行的地区是西北地区,那里正是与中亚接壤的地带,反映出中亚光明崇拜的辐射作用,从西藏留存下来的实物上看,在西藏西部出现的正是相对单一无量光造像,如可以确定的五佛曼陀罗中的无量光,主要发现于古格红殿、芒域过街塔的造像中,而远离西部的其他藏传佛教地区,虽然也有五佛曼陀罗之无量光造像,但相比来说无量寿的造像明显占有优势。时代方面,从14世纪开始,无量寿造像逐渐进入高峰阶段,样式以单尊造像为主流,16世纪以后,各种组合造像增多,有长寿三尊、曼陀罗供养像、与不动佛组合及西方三圣和净土(见本文插图24、图25、图26、图27、图28、图29、图30、图31、图32、图33),他的宗教功能不同于无量光在教义上、仪式上的理性意义,而更多地用于对病者、垂死者和已死者的祈福上,反映了宗教情感的一面,从这一点来说,西藏阿弥陀供养基本保留了中亚地区最初对无量光与无量寿法力上的分工,即无量寿治病去灾;无量光代表光明世界,是死后去的地方(71)。而19世纪以双身无量寿图像,在正式编辑的佛教图像集中的出现,标志了藏传佛教阿弥陀信仰中,原始的无量光崇拜让位于无量寿。

另外,图齐关于阿弥陀二身样式“西藏大师创造”论,在此还要加以说明,首先正如前文讨论过的那样,图齐所用“创造”一词显然是不确切的,因为汉地与印度的早期线索十分清楚,这种信仰差异对于西藏的影响也是十分清楚的,正是在此基础上,才有西藏对无量寿信仰的“发展”。其二对于这一信仰的所谓“发展”涉及佛教最敏感的一个问题,即“疑伪经”对图像的影响,由于宗教信仰在民间的流传,一些后期出现的传说、“疑经”、“伪经”或托名译著直接影响到造像,即所谓“新样”多是由此产生,如多闻天的一些伪经与和阗一带多闻天造像的关系、敦煌“新样文殊”与传说的关系(72),因此当图齐结论对“无量寿”身形崇拜是西藏人的创造,并认为来自藏文佛经<dPal-ldan-sa-skya-pai-gser-c’oslugs-kyi-ts’e-dpag-med-sprul skui-sgrub-t’abs-bum-c’o-garjes-gnang-dang-bcas-pai-skor-rnams>(《吉祥萨迦派金字无量寿佛化身仪轨法》)的时候,就已经涉及了藏传佛教造像与藏文“疑伪经”的关系。但是对此本文尚不能结论,因为“疑伪经”是汉译佛经的概念,并且也是一个尚不十分清晰的概念,在藏传佛教中,只有“伏藏”没有“疑伪经”之说,对于藏文佛经中的这类问题,尚没有学者给予关注,比如有一部分可能属于晚期西藏佛教学者的撰述,对这些所谓的“藏文佛经”如何定义,尚不明确,因此关于“无量寿”的供养研究,在图齐考察了梵、汉佛经之后,提出它是西藏人的创造,并指出其来自藏文某一佛经,对此,是否可以说,在前面所述的信仰基础上,这类藏文“伪经”或“疑经”对无量寿礼拜体系的独立,产生了飞跃似的影响,本文在此只作为一种设想提出。关于“疑伪经”对于佛教造像,尤其是后弘期藏传佛教造像的影响,将是一个有待发掘的课题。

无量光、无量寿两种功能的崇拜,在阿弥陀信仰自印度经中亚传入汉地时,就可能与印度的信仰取向分划开来,进而在唐代,流行于上层帝王宫室的主要是以无量光崇拜为主、教义体系完整的金、胎曼陀罗系统,而流行于民间的则一直是以实用性更强的祈福去病的无量寿礼拜为主(73)。因此,当唐王朝派出的西行求法僧人往来于印度与汉地之间时,也将唐王朝上层流行的无量光思潮带入途经的吐蕃之地,加之吐蕃王室与唐王室的交往,无论流行与否,吐蕃早期接受的阿弥陀观念,可能更多地是以唐代上层流行的无量光礼拜为主的思想系统(74)。当密教极度成熟,在十世纪左右,金刚乘大乐思想与印度女神性力结合后,于后弘期再度传入西藏时,首先是使相对古老的无量光具有双身造型,一些权威学者在谈到这个问题时,都证实了这一点(目前尚没有实物),而无量寿则“绝对没有双身形”(格蒂)!这正说明来自中亚的阿弥陀崇拜以无量光为主,与西藏后来盛行起来的无量寿崇拜不同,也就说明无量光的崇拜在印度不久开始兴起的密教运动中,很快成为一个密教新神而具有流行的双身造型。见于18世纪成书的《三百佛像集》的这一图例,实际的传入可能很早,因为这个图像集是清代章嘉若必多吉整理的(75),其中的许多图像是早在后弘初就流传入藏的古老样式,并不是才创立的新样,因此可以推测这种双身样式是后弘期一开始由尼泊尔传入的,之所以在民间造像少见此类,也正说明经过近百年的灭法,早在吐蕃时期传入汉地上层的无量光信仰,只剩下一个教理的外壳,虽然无量光有着古老的传统,并且在密教深化的思潮影响下,具有密教神最极致的双身造型,但这并不能说明,无量光的崇拜在印度是流行的。而后弘期的藏区,无量光不见流行于民间的现象,则是受到印度的影响。

相对于充满教理意味的无量光崇拜的低温现象来说,对可以去病修福,使人“不老不死”的无量寿崇拜,西藏人倾注了极大的热情,当灭法使汉地无量光崇拜产生的影响在前弘期之后只剩下教义的外壳而往往束之高阁以后,印度的宗教思想开始影响后弘期的西藏,无量寿崇拜也在这时得到高扬。大量的造像可以证实这一说法。有关玄奘译《称赞净土佛摄受经》的材料,也可以证明西藏人对于无量寿的崇拜与印度传统有关。

得益于中亚文化的滋养而形成的佛教新神无量光,原本在印度可能就不受重视,前面提供的印度僧康僧铠译本和玄奘译本对于阿弥陀概念的汉文对译,以及法显和玄奘日记中所反映的印度佛教在5-7世纪这段时间内,对阿弥陀礼拜的事实就足以证明这个推论有可能成立。按照格蒂的说法,在龙树之后,即公元2世纪以后印度才有无量光礼拜的痕迹,由此看来,即使存在,也并不能称之为流行。因此可以说,几乎与印度同时传入汉地的阿弥陀信仰,由于译本是来自中亚的译经僧,加之汉地本身没有更加强有力的本土宗教与之对抗,因此,更多地保留了阿弥陀崇拜的原始内容,即无量光崇拜,进而并不强烈地影响到前弘期的西藏造像。而有着更为古老的佛教传统的印度,对于无量寿使人“不老不死”的崇拜一定会比对有着异教气息的无量光崇拜更流行,更易于为人接受,这也就理解了为什么在从早到晚众多的弥陀经译本中,唯独来自印度的康译本和从印度返唐的玄奘译本没有遵循弥陀经的译经传统,即以“无量光”对译“阿弥陀”,而是在译本中,从头至尾使用的都是“无量寿”。经过在印度16年的游学,玄奘接受了印度“正宗”佛教的训练,并带回了所谓的“真经”,在译经时,自然会以印度对于阿弥陀的理解和礼拜方式,来翻译《称赞净土佛摄受经》,他在译文中使用“无量寿”来对译阿弥陀,应是十分明确的,完全不同于早期译经中出现的“无量光”、“无量寿”互置现象。因此结合在玄奘的日记和更早的法显日记中所记录的情况,可知,当时的印度虽然有五佛观念,但对于其中西方佛之无量光,更多的是教理意义上的存在,这种异教气息较浓的神,在民间的崇拜可能并不流行。所以说,尽管早期汉地和玄奘西行时的印度还没有形成无量光与无量寿崇拜的一佛二身样式,但两地的两种礼拜倾向,以及对于阿弥陀两种宗教功能在祭拜上区别,对西藏阿弥陀信仰产生的双重影响应是存在的,尤其是西藏后弘期无量寿崇拜的极度流行,与印度、汉地的影响明显有关。

所以说,当阿弥陀信仰在中亚文化影响下于印度形成之后,经中亚译经僧再度传入中国的早期这种信仰,偏重的是中亚文化“光明崇拜”一面,而流传在印度本土的则重在“寿数无量”一面,汉地早期经典中宣示的教理与传自印度的造像之别也可以证实这一说法,所以,对于阿弥陀佛,即“无量佛”的理解,在汉地和印度,一开始就形成了两个崇拜体系,进而影响到西藏对此佛最初的认识。

当前弘期的佛教在朗达玛的灭佛活动中,消失了约百年之后,汉地无量光崇拜对西藏的影响也减少到最低的程度,而此时,印度无量寿的礼拜热情对后弘期的西藏佛教产生了深刻的影响,是印度的大师们将无量寿的礼仪传给西藏来的求法高僧,也就是“印度的苔苔那传给拉琼扎巴,拉琼扎巴又将这种祭仪在西藏广为传播”(76),正是在这种信仰促使下,阿弥陀的二身独立系统最终才得以实现。

然而,需要提到的是,虽然有印度大师对于无量寿礼拜进行弘传,而最为直接影响到西藏在后弘期,尤其是后弘的中后期,对于无量寿礼拜的流行,则是汉地,这也正是本文在文首所说明的,阿弥陀信仰在藏区的流行是藏传佛教诸神礼拜中一个特殊现象。

从藏传佛教的发展来说,西藏后弘期的佛教更多地受到印度的影响,然而,阿弥陀信仰的特殊性在于,西藏的无量寿礼拜在14世纪以后才形成的,而这主要是受到汉地盛行的无量寿崇拜之风影响。

从藏文史料来看,较早的几部历史文献,如14世纪《西藏王统记》、《汉藏史集》、《红史》等,反映西藏早期最为流行的佛教神主要的有:释迦佛、观音菩萨(观音的身形主要有四臂、空行、十一面、马头、度母等),次要的神有:文殊、八大菩萨、弥勒以及一些护法等,偶尔在提到五佛时涉及西方佛无量光,或者是在提到观音时,作为他的本尊神而说到无量光,而无量寿佛则几乎未见提及。而汉地自两晋、南北朝,就在民间广为流行无量寿礼拜,一直盛行不衰,净土信仰的流行,更使“无量寿佛”的造像几乎成为佛像的代词(77)。元代的统一,使汉藏间的民族融合成为此后至明清时期突出的文化现象,因此,汉地流行的无量寿礼拜之风也在大约这个时候进入到藏传佛教的流行体系中,最有力的证明材料就是造像实物,从本文收集资料后,排列的图像谱系中,也证实了这一点,即大量的无量寿造像(尤其是报身相)是在元以后出现的,集中于明、清两代。现存于北京故宫的六品佛楼,基本可以真实地反映清代乾隆时期,藏传佛教的供奉体系(78),在这种供奉体系划分的六品之中,无量寿佛是作为事部部尊供奉的,而无量光佛则消失不见,这一点一是证实了本文对于无量光佛身形确定时,提出的结论之一,即无量光佛出现时,往往是处于五佛曼陀罗当中,二是说明在藏传佛教的后弘期,受汉地传统供养之风的影响,无量寿已成为礼拜的主要对象,也正是在这种信仰思潮影响下,17世纪,班禅喇嘛获得这一封号,而藏人则将班禅作为无量寿的化身来看待(79)。因此如果说无量寿礼拜的意识源于印度的话,那么,无量寿礼拜的流行则是来自13世纪以后,即汉藏文化交流更加频繁的明、清时代。

所以西藏无量光、无量寿二身的独立的礼拜系统,应该说,在经过前弘期汉地无量光的崇拜、后弘期印度,尤其是汉地盛行的无量寿崇拜的影响之后,不久就形成了。

在西藏关于此佛两个身形的功能,有一种说法是“若祈求智能,则皈依无量光佛;若祈求延寿福乐,则皈依无量寿佛”。因此为了保持阿弥陀佛高居五佛之一的宗教地位,西藏人保留了无量光的祭拜传统,将远离现实生活、智能之光的体现者——无量光,作为一种神的标志,按照宗教仪轨置于五佛曼陀罗或相应的仪式中,标明成就某种神智境界,除此之外的祈福对象就都是阿弥陀的另一身形——无量寿了,因为无量寿最原始的无上法力是使人“不老不死”。

智能对于一般信徒来说并不是最急需的,在恶劣的自然环境下生活的人,无病长寿、“不老不死”才是最贴近他们日常生活的梦想。因此原始礼拜仪轨中没有指明的无量寿造像,在人们的宗教情感生活中成为更高尚的神而得到无处不在的礼拜。为了与具有礼拜传统的无量光相对应,无量寿的身形在独立后也明确地具备了化身相和报身相两种。而其中报身形可能直接源于印度,明显地在时间上要早,如《五百佛像集》的两个报身形图像,第192(钱689)无量寿、194号(钱691)的白无量寿两图,就标明Tshe-dpag-med-ba-ri-lugs,即“巴哩师传无量寿”、Tshe-dpag-med-dkar-po-mi-trahi-lugs-vcb即“弥扎师传白无量寿”,显系由印度大师传入西藏。而化身形的无量寿,即第191号(钱号688)图,只标明为Tshe-dpag-medsprul-sku,即“化身无量寿”,说明要么是非著名僧人传入的,要么是稍晚才由早期密教图像体系中逐渐确立出来的。

在礼拜中,无量寿的报身相又受到尤为特殊的重视。法身、报身和化身,是佛教一佛三身观念。法身代表抽象的佛理,在佛教造像中一般并不表现,造像只涉及报身和化身。按《佛光大辞典》:“报身,梵语sambhoga-kāya。指佛之果报身。又作报佛、报身佛、受法乐佛。为万德圆满之佛身。亦即菩萨初发心修习,至十地之行满足,酬报此等愿行之果身,称为报身。大乘起信论即以酬因感果之义解释报身,谓报身为三贤、十地之菩萨所见无分齐之色身”。这就是说,报身是功德圆满的菩萨相。化身:“梵语是Nirmāna-kāya。乃佛为利益地前凡夫等众生而变现种种形相之身。此中,化身指现佛形之身”,就是说化身是利益众生的佛相。

无量寿报身相明显受到更多的礼拜,说明修习所得的果报色身更具有宗教吸引力。又《大乘同性经》卷上,相对于秽土成佛为化身,提出净土成佛则为报身。报身无量寿佛,令皈依者“不老不死”,现实成净土,这种无上的福报比光明智能更具引力,可能是西藏流行的无量寿报身造像的原因之一。

造像上,为了与手结定印的无量光加以区别,也表示其“救人不死”的愿力,在他双手之上,总是持有器物,或僧钵,以象征施舍,或长寿宝瓶,以象征其中的美食可令人长寿。这种崇拜发展的高潮,就是无量寿最终也以密教神的最极端形式——双身样式出现在造像中,这也是为什么在藏传图像文献中,双身无量寿出现在成书晚于《三百佛像集》的《五百佛像集》中,并且与化身的无量寿像一样,也没有注明传于哪位印度大师(80)。按钱德拉的断代《五百佛像集》,成书于19世纪(嘉庆十五年,即1810年),这部图集是格鲁派为了弘扬藏传佛教而作。目前所知唯一的“双身无量寿”实物,是“沈阳博物馆”的一件藏品(详见本章图16的说明文字),从画面分析,笔者认为大约是16世纪的作品(81)。左道密的女神性力崇拜,10世纪左右于印度形成,11世纪随着后弘期佛教的复兴而流行于西藏,也就是说,在10世纪左道密的流行思潮影响下,当无量光具有双身样式之后,据这件实物得知,至迟在16世纪,西藏无量寿的双身形已经成熟并流传开,但是,由于实物十分之少,因此似乎可以说,在16世纪以前,双身无量寿的图像要么尚不流行、要么没有定形,或者是没有德高望重的大师倡行,因而这一双身形无法取代有着信仰传统的单身无量寿身形。所以在19世纪格鲁派再次整理佛教图像时加入进去。目前尚没有可靠的材料说明双身无量寿属于什么成就法像、他的明妃如何称呼、共有几种组合样式。

体现宗教理性的无量光多出现于仪轨性极强的五佛曼陀罗中,或于成就法造像时,作为本尊出现在化身像的头冠上(如观音的宝髻冠上),而充满宗教情感的无量寿则流行于民间各式各样的祈福造像中,并且多以净土成佛的报身样式表现。无量寿体现了信仰中的实用性和现世性,这大约正是其造像盛行不衰的主要原因。

附表1本文收集阿弥陀两种身形造像情况表:

注:*(一件有铭文称“无量寿”)**(有持金刚者一件)***(持金刚者仅见《米扎金刚鬘各法主尊像》中)

****(与二菩萨)(注:由于无量光、无量寿都具有如来、菩萨二相,且在17世纪以前,实物上名称并不确定,因此排列时,不以名称,而以身相进行分类。图表中灰色部分表示时间跨度。)★此类造像名称确定,取自《三百佛像集》、《五百佛像集》。

附表2

文本存留:现保存于《大正藏》的弥陀经典有(不按序号,按时代先后):

另:

1.观音经中有部分涉及阿弥陀内容

2.《大智度论》有西方天国的描述

【注释】

(1)安世高:译经僧,安息国人。印度西北、波斯地方(今伊朗)之古王国(安息)王子,其姓依其出身地,故称安。于东汉桓帝建和二年(148),经西域诸国而至洛阳,从事翻译工作,至灵帝建宁三年(170)前后共二十余年。

(2)支谦,为三国吴之译经家。三世纪末大月氏人。字恭明。初随族人迁至东土,寄居河南。通晓六国语言,并从支娄迦谶之弟子支亮受业,饱览群籍,时人呼之为智囊,而与支娄迦谶、支亮并称为‘三支’。后避乱入吴,颇受吴王孙权之礼遇,并尊为博士,以辅导太子孙亮。吴黄武元年至建兴年中(222~253),凡三十余年间,致力于佛典的汉译。

(3)康僧铠,梵名Samghavarman。音译僧伽跋摩。三国时代译经僧。相传为印度人。然从其所冠之康姓,可推测或与中亚康居国有关。曹魏嘉平四年(252)至洛阳,于白马寺译经。

(4)鸠摩罗什(344~413,一说350~409,梵名Kumārajīva)。又作究摩罗什、鸠摩罗什婆、拘摩罗耆婆。略称罗什。意译作童寿。东晋龟玆国(新疆疏勒)人。我国四大译经家之一。前秦苻坚闻其德,曾遣将吕光率兵迎之。吕光西征既利,遂迎罗什,然于途中闻苻坚败没,遂于河西自立为王,罗什乃羁留凉州十六、七年。直至后秦姚兴攻破吕氏,罗什始得东至长安,时为东晋隆安五年(401)。姚兴礼为国师,居于逍遥园,与僧肇、僧严等从事译经工作。

(5)畺良耶舍,公元五世纪西域人。三藏兼明,以禅门为专业。宋元嘉初来京洛,太祖文皇帝深加叹赏,使居钟山道林精舍。沙门宝志崇其禅法,沙门僧含笔受译药王药上经,观无量寿经二经。六十而终。

(6)Tucci,Tibetan painted scrolls,3vols,(图齐《西藏画卷》)1949,第348~351页。

(7)Getty,A.,The Gods of northern Buddhism-thire history and icongraphy,第37~40页。格蒂(Getty)在书中将阿弥陀分成四部分来讨论,一阿弥陀,在此指的是无量光,二是长生佛,指的是无量寿,三是阿弥陀佛,格蒂注说:此指中国的无量光佛;四是阿弥陀(Amida),格蒂注说:这是日本的无量光佛。对于无量光和无量寿身形的描述,详见第37页和39~40页。关于阿弥陀信仰来源的讨论见第38页,他说:无量光不是来自印度文献的佛教神,据查尔斯·艾略特先生(Charles Eliot)说,这个神在印度没有清晰的原形……艾略特先生让我们注意在阿维斯塔(波斯古经)中寻找依据,在这部文献中描写了四个天国,最高级的称为“无量光国土”(Land of Endless Light),无量光西方极乐世界中所有主要的特征在琐罗亚斯德教的写卷中都可以发现。

(8)藏文:’Od-dpag-med,梵文,Amitabha,这个词的梵、藏文都是无限光明之意,故译为“无量光”。

(9)藏文:Ts’e-dpag-med,梵文:Amitayuh,这个词的梵、藏文都是寿命无限之意,故译为“无量寿”。

(10)藏文:sNang ba mt’a’yas,梵文:Ananta-pranha。

(11)据《布顿佛教史》,仁钦桑波和坝日译师合译有《百种成就法》、扎巴降称译有《成就法海》,都是后弘初的译本,前者已缺,后者计有二百五十一种成就修法,在此图齐应是指后者。本文作者注。

(12)见《西藏画卷》348页,图齐对图版23,H的解释,部分相关内容如下:“这个唐卡表现的是一个新的天国世界,阿弥陀西方极乐净土世界,由于神的慈悲,信仰者将在那里重生。在介绍唐卡前先简要地介绍一下神所统治的这个世界。极乐净土总是以无量光佛为中心,佛着僧装,在他禅定的双手上捧一钵(求施舍用器)。除了身相为红色,有两个或八个菩萨围绕之外,样式上无量光与释迦牟尼没有区别。在这个形象前,有着宝冠、贵族装饰的无量寿,即报身佛样式。除了这两个身形之外,喇嘛教学说还有第三身形,称为无边光(sNang–ba-mt’a’-yas,Ananta-pranha),这是法身佛,他是法的抽象象征,是不表现的。无量寿,正如图像样式表现的那样,是一个报身,是五佛曼陀罗中占据西方的佛:是莲花部的象征。无量光,是化身佛,是信仰他的人们,得到的果报。先不说法身的象征,报身和化身在喇嘛教传统中保持着差别,二者无论在名称上还是在图像样式上,都显示为是两个并列而独立的神,并依据不同的神话来表现……”。

(13)以上观点见《西藏画卷》348页,图齐对图版23H的解释,相关内容如下:……对于这种由藏人建立的一神三身思想,人们不禁要问它是来自于印度传统,还是来自于西藏学派精心的设计?实话说,在印度关于礼拜该神的文献中,无量光与无量寿二者是没有区别的,大《阿弥陀经》没有提到二者的区别,小《阿弥陀经》虽然只出现无量寿,但两个文献在目录上是一样的,描写二者的神话也一致,因此我通过这些学派的文献中得出的总结是,这两个名字符合一个神,在内容上归于不同的名字,但在理念上没有区别。《妙法莲花经》(Saddharmapundarika)第184页提到无量寿是西方佛,但在454页,他又成了无量光,然而却保持着西方国土教主的同样特征。在最为古老的大乘佛教传统中,不仅无量光与无量寿没有任何一点个性上区别,甚至他们身形在级别上也没有区别,两种身形都是法身大愿的表现,《东方圣典丛书》卷49,P14:“如果我获菩提,我的光将照彻我的国土,否则我不成佛、我的国土人寿由他们的信力来决定,否则我不成佛”。《大智度论》(Mahāprajn~āpāramitasastra)中提到无量光年龄无限,在他的国土人寿也是无量的。但无量的生命和无量的光明对于宗教史来说太重要了,以至于,在印度和印度以外,我们都无法排除在这个神下可能隐藏的十分复杂的历史和两个独立的原始体系(注44)。先放下这个问题,回到开始,在金刚乘中有同样的问题不能确定,例如:《正量部》第445页,在同一个名列下,这个神一会被称为无量光,一会被称为无量寿。在不二金刚(Advayavajra)描述的曼陀罗中,西方教主是无量光,在《一切如来金刚三业最上秘密大教王经》(Guhyasamaja)中,无量寿(阿弥陀金刚)又支配无量光,但并没说出二者的区别,在第47页中阿弥陀金刚与无量寿一致。《正量部》374页,将无量光吸收入观想中,以供物礼拜他,请求灌顶,说“无量光给我灌顶”“然后一个人在由无量光心中化出的长寿宝瓶上观想,这个宝瓶充满了五味美食”。这里很显然,无量光拥有长寿宝瓶,而在西藏这个不朽的器物本是无量寿的,无量光代之以钵,这正是喇嘛教通常给他的器物。因此,当回顾了二者在最早的文献中存在的区别以后,我们有充分的理由认为,划分出无量寿与无量光,一神二身是西藏大师的创造……

(14)《阿维斯塔》(Avesta)是古代波斯琐罗亚斯德教(祆教)的主要经典之一,也称《波斯古经》。

(15)以这种思路,同样引用波斯祆火教研究方法对于中亚及中国、日本的佛教进行研究的还有David Alan Scott,The Iranian Face of Buddhism,East and West,1990,Vol.40,pp1~35.

(16)本文作者注:阿胡罗玛兹达(Ahura Mazda)为阿维斯陀语“智慧之主”的意思,是祆教的创造主。

(17)Yasna《耶斯那》,祆教的祈祷集。

(18)本文作者注:意译吉友。晋代西域僧人,原为龟兹国王子,后出家,生卒年不详。永嘉年间(307~313)来华,止于建康建初寺。成为江东名僧。

(19)以上三尊一组的祆教神,代表的意思如下:密特拉是伊朗-雅利安神话中三大阿胡拉(主)之一,有密特拉教、密特拉节;他的两个胁侍:拉喜奴,阿维斯陀语的意思是“审判”,斯罗萨的意思是“服从”。

(20)艾德薇,伊朗-雅利安神话中的女神之一,阿维斯陀语的意思是“湿润”、“强壮”。

(21)阿喜,伊朗-雅利安神话中的女神之一。

(22)泰斯特里亚,伊朗-雅利安神话中的雨神。

(23)弗拉斡喜斯,保护神、英雄灵魂。(https://www.xing528.com)

(24)弗瑞斯勒格纳,祆教的胜利之神。

(25)阿利雅曼,伊朗-雅利安神,阿维斯陀语的意思是“友谊”。

(26)弥尔,是伊朗-雅利安三大阿胡拉神之一密特拉神的异名,密特拉是阿维斯陀语,即古波斯语,弥尔为中期波斯语。

(27)阿弥陀佛的这个藏文名字,在藏传佛教造像中实际并不多见,只要涉及这个佛,不是Vod-dpag-med“无量光”就是Thse-dpag-med“无量寿”。

(28)见《佛光大辞典》“阿弥陀佛”条。

(29)这一观点见于格蒂The Gods of Northern Buddhism第38页,格蒂说:“伯希和认为印度的早期佛教受到伊朗的影响”,对此,格蒂加有一个注(见38页注3),说明这一观点引自伯希和的《摩尼教论稿》(Traitūé Manichéen)第336页。

(30)另一个典型例子,是本初佛概念,本初佛发源于尼泊尔,这个名字虽然看上去是最早的佛,但他的形成并不比文殊、甚至所谓的“禅定佛”等观念早,而是大约十世纪后期“时轮乘”中的一个概念。本初佛的原始含义就是“火”或者“光明”(prabhashvara),显然这不能排除他可能是受波斯的光明崇拜而形成的一个具印度教神特点的晚期佛教神,他的出现显然与对抗伊斯兰教入侵有关。参见M in bahadur shakya The iconography of Nepalese Buddhism Handicdicraft Association of Nepal,1999,第10页。

(31)格蒂说:“龙树(Nāgārjuna)和莎乐和(Saraha)之后,印度才留下了无量光礼拜的痕迹……然而,无量光不是源于印度文献而发展出来的佛教神……,这一信仰出现于世纪初。”见The Gods of Northern Buddhism第38页。

(32)安息国:是古代波斯(今伊朗)的一个古国,西洋史上称其为Parthia。现在的但于(Damghan)是其首都。阿尔萨克斯王(Arsakes)大约于公元前250年左右建国,故此王朝又称阿尔萨克斯王朝。“安息”为音译,我国史书多用此译名。

(33)对于安世高、支谶译过大乘经典,佛教史上有异议,但其他几位无疑是来自中亚的,因此公元3世纪左右的汉译弥陀经,确实是源自中亚“光明崇拜”的思路,将阿弥陀对译为“无量光”。

(34)存于印度的关于礼拜阿弥陀的文献中,也没有说到无量光与无量寿二者的区别,《大阿弥陀经》没有提到二者的区别,《小阿弥陀经》也只是出现了无量寿,但是由于两个文献在大致的纲要上是一样的,所以,神话也相同,因此可以说据印度的文献看,这两个名字归属于一个神,虽然内容使之产生不同的名字,但在理念上没有区别。这一点与我们考察的汉译弥陀经将要得出的结论是一致的。

(35)后译本《阿弥陀经》增至48愿。

(36)佛经内容取自《大正藏》,No.362吴月支国居士支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》。

(37)见《大正藏》No.366姚秦龟兹三藏鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》,相对于支谦译本,此经又称《小阿弥陀经》。

(38)见《大正藏》第53册第269页,No2122,唐道世撰《法苑珠林》第13卷、第16卷;卷第13《敬佛篇》:“东晋孝武宁康三年四月八日,襄阳檀溪寺沙门释道安,盛德昭彰播声宇内,于郭西精舍铸造丈八金铜无量寿佛”。另“感应缘”中所记十事多是无量寿佛事。卷第16《敬佛篇》第六之四《弥勒部》第五《感应缘》:“晋世有谯国戴逵字安道者,风清概远肥遯旧吴,宅性居理游心释教,且机思通赡巧拟造化,思所以影响法相,咫尺应身乃作无量寿挟侍菩萨,研思致妙精锐定制。”

(39)《大正藏》,经序号No.367。

(40)《成就法鬘》的31个观音成就,其中大部分在由富歇(M.Foucher)译成法文的著作《印度佛教图像学研究》(Etude sur L’Iconographie Bouddhiāue de L’inde)的第二部分第二章第一段中,引用的原始文献译文中,给予了描述。此外在富歇教授著作第三卷中提到的11种身形,加有作者的标题“观音形象的辨识”,在1922年加尔各答举行的第二次东方会议中宣读。班智达阿玛它难陀(Amrtānanda)的论文《佛法宝藏》Dharma-kosasamgraha描述了观音一个叫做Sukhāvatī Loke 's vara(安乐观自在)的身形。如此,各种变化身形增长到15个,而这15个观音当中,有14个在头冠上有禅定佛无量光的像,表示观音是由无量光化现。

(41)《大正藏》中经序号码No.1108B。

(42)《大正藏》中经序号码No.1116。

(43)《大正藏》中经序号码No.1284。

(44)在Advayajrasamgraha中有如下描写:“pa 'scime dale ravimanfalopari rajta-hrīh-kārasambhūto rajtavarnnomitābhah padmacinhasamādhimudrādharah samj1āskandhasvabhāvo grīsmarturūpahāmlarasa-'sarīrah tavargātmājāpama

(45)这一件和五禅定佛的另外四个小像,由出自Pa1caraksā的手卷(约400年前),该手卷对此进行了解释,非常感谢美国人类学家W.Y.Evans Wentz慷慨借给我这个手卷。从中可以注意到座都是成对的,在上面开放的空间之内是禅定佛的标识-巴氏原书中注释。

(46)见Min Bahadur Shakya 1999 The iconography of Nepalese Buddhism Handicdicraft Association of Nepal,pp13~14。

(47)Tucci:Tibetan painted scrolls 3vol.Rome,1949,第348~351页。

(48)《四部丛刊》翻译名义集序·周敦颐序。

(49)见Getty:The gods of Northen Buddhism-thire history and icongraphy,第37~40页,格蒂提供这个材料意在说明无量光信仰是存在于北方(格蒂的北方指尼泊尔、汉地、中国藏区、朝鲜、日本和蒙古)大乘佛教中的一个神,小乘佛教中不会出现这个名字。而法显和玄奘公元5世纪和7世纪在印度的旅行,应不会只是小乘佛教的地区,格蒂也提到在他们的日记中有“观音”和“文殊”名字的出现,因此这进一步说明即使在当时二人途经有大乘佛教信仰的印度地区也几乎不见无量光的崇拜。

(50)指在上层社会流行的旨在宣示佛教义理的无量光礼拜,不包括民间信仰。

(51)《大正藏》12册,265页360号,康僧铠译《佛说无量寿经》。

(52)其中的前三个名号“无量寿”、“无量光”、“无边光”与图齐提到“报身”、“化身”、“法身”相同,图齐只说三身观念来自于藏传佛教的教义,造像上,只有前二身,法身佛不表现。见图齐对《西藏画卷》348页,图版23,H的解释,图齐在解释这个唐卡时谈到阿弥陀的三身,他说:“极乐净土总是以无量光佛为中心,佛着僧装,在他禅定的双手上捧一钵(化缘用器)。除了身相为红色,有两个或八个菩萨围绕之外,样式上与释迦牟尼没有区别。在这个形象前,有着宝冠、贵族装饰的无量寿,即报身佛样式。除了这两个身形之外,喇嘛教学说还有第三身形,称为无边光,这是法身佛,他是法的抽象象征,是不表现的。”

(53)如在汉译佛经中,弥陀类经典,或译作“阿弥陀经”,或译作“无量寿经”,少见名为“无量光经”者,如支谦译《大阿弥陀经》、鸠摩罗什译《阿弥陀经》、竺法力《无量寿至真等正觉经》、佛陀跋陀罗译《新无量寿经》。民间造像,也多用此二名,不见称“无量光”,如《高僧传》卷五《竺法旷传》记:“……时沙门竺道邻(东晋),造无量寿像…”,《广弘明集》卷十五记:支道林所作的《阿弥陀佛像赞并序》、《法苑珠林》卷十六记戴逵“作无量寿、挟侍菩萨,研思致妙”、又记释道安“于郭西精舍铸造丈八金铜无量寿佛…”等等(以上材料见《晋唐弥陀净土信仰研究》第10~22页),从中可以说明在民间信仰中,“阿弥陀佛”就是“无量寿佛”,几乎没有“无量光佛”的概念。

(54)见《赖吒和罗所问德光经》、《决定总持经》、《贤劫经》卷一、卷三、《济诸方等学经》、《大法炬陀罗尼经》卷十七、《无量寿经优波提舍》、《十住毗婆沙论·卷五易行品》、《往生论注》、《观经疏》(善导)。

(55)胎藏界曼陀罗的五佛图像,一般是中心大日如来为报身形,上下左右四佛为如来相,胎藏界五佛图像版本很多,除本章所引石山寺版(别纸二)外,《大正藏》图像卷一还收有:长谷寺版(别纸一)、石山寺版二(别纸三)、高野川劝学院版(别纸四)

(56)Tucci:Tibetan painted scrolls,第348~351页

(57)同上

(58)在《不二金刚集》27叶中有如下描写:“pa s'cime dale raviman-dalopari rajta-hrīh-kārasambhūto rajtavarnnomitābhah padmacinhasamādhimudrādharah samj1āskandhasvabhāvo grīsmarturūpahāmlarasa-'sarīrah tavargātmā jāpamaztra1cāyammhrolika Hum”。

(59)这一件和五禅定佛的另外四个小像,通过pa1caraksā手卷(约400年前)得以解释,在此非常感谢美国人类学家埃文斯·温茨(W.Y.Evans Wentz)慷慨借给我这个手卷。从中可以注意到座兽都是成对的,在上面开放的空间之间是禅定佛的标识(原书注)。

(60)此处“钱号”指的是钱德拉所著{Buddhist iconography中对整理过的图像文献,如《五百佛像集》、《三百佛像集》等都作的重绘和重新编号,以下同。

(61)The iconography of Nepalese Buddhism.《尼泊尔佛教图像志》,第15页。

(62)这里提到的是“文本的结论”,即经典教理意义上的礼拜重点,它主要是存在于上层贵族和知识阶层中间的现象,与民间流行信仰不同。

(63)从图像文献上看,双身的无量光动势与金刚萨埵相同,持物也完全相同,只是颜色不同,但是当造像失去特定的组合和颜色后,单纯从样式上就很难辨识。

(64)这件作品收于逸见梅荣所著《中国喇嘛教美术大观》图版540,原著记该作品藏“沈阳博物馆”,藏品号100。本人请教了有关人士,回答是,日本占领的伪满时期,沈阳只有一个中央博物馆奉天分馆,后来也称过“故宫博物馆”,但没有沈阳博物馆。至于这件藏品,出处不明。

(65)目前,依文献,只知无量光的佛母为“白衣母”,无量寿之伴神,尚不知名。

(66)以上图像集虽然多成书于18、19世纪,但所收内容应是早期,即后弘初期的图像样式。这些图像集取自罗克什·钱德拉的《佛教图像志》,所用号码也是钱德拉在该书中的重编号码。除此之外,相应的文献还有《密答喇百法主尊像》、《金刚鬘主尊像》、《米扎金刚鬘各法主尊像》等,图像基本类同,不赘述。

(67)在前文所引文献中,唯一的一个例外是义净译的《摄无碍大悲心陀罗尼经》,在译经中他将五佛中的西方佛译为“无量寿如来”。

(68)按文献所记,此身相:“红色成就无量光身一面二臂,右手持交杵当心,左手等持印,黑发宝髻,全身披绢,多宝庄严,金刚跏趺而坐”。

(69)这种结论与图齐的刚好相反,图齐认为:“无量寿,是报身相,是五佛曼陀罗中位居西方的佛:是莲花部的象征。无量光,是化身佛,是信仰他的人们得到的果报。

(70)唐代的经典中就只记录有“结三摩地印”,未说明持物。

(71)见本文第一节,钱德拉讨论无量光与中亚关系的引文。

(72)敦煌莫高窟220窟甬道施主翟奉达大唐同光三年(925)的发愿文,称一种由文殊、善财、于阗王等三尊组合的样式为“新样文殊”,之后又加上佛陀波利、文殊老人,发展到五尊。关于毗沙门的疑伪经,一般认为有《北方毗沙门天王随军护法仪轨》、《北方毗沙门天王随军护法真言》、《毗沙门仪轨》、《北方毗沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨》等。

(73)对于阿弥陀的理解,早在两晋南北朝时,汉地民间可能主要以无量寿来对应这个音译词,比如《高僧传》、《念佛感应传》中记录的材料,只用两个名称,一个是阿弥陀,一个是无量寿,也就是说当时人对于该神记录的方法,要么使用音译,就是阿弥陀,要么使用意译,就是无量寿,似乎没有无量光的概念。这与流行于上层间更强调理论系统化的五佛供养体系形成比较鲜明的对比。

(74)唐代王室派往印度的使臣和求法僧二十多人,其中以王玄策、玄照和玄奘为代表,在他们西去印度时多经吐蕃而行,如冯承钧《西域南海史地考证论著汇辑》(中华书局1957年1版)“王玄策辑”说王玄策前后有4次奉使印度(120页),而这条通道是经吐蕃南入尼泊尔到印度,在“647年,王玄策为正使,蒋师仁为副使,再使印度时,尸罗逸多死,国大难,发兵拒玄策,玄策发吐蕃、泥婆罗之兵,擒其王阿罗那顺归长安”(104页);又玄照贞观年西行经吐蕃时,得到文成公主的资助而达印度,义净《大唐西域求法高僧传》(二八)卷上“玄照传”记:“贞观年中,……远跨胡疆,到吐蕃国。蒙文成公主送往北天,渐向阇阑陀国……”。在这些使臣和求法僧经吐蕃西行印度时,必然将当时大唐流行的供养习俗传达吐蕃。关于唐代出使或求法者走行的中印通道,可参见王玄策《中天竺国行记》、《旧唐书·吐蕃传》等。

(75)章嘉诺毕多吉(Lcang-skya-rol-pai-rdo-rje)1717~1786,清代国师三世章嘉,其一生著述甚丰,涉及藏传佛教造像的,除前文提到并已出版的《三百佛像集》、《五百佛像集》外,还有《诸佛菩萨圣像赞》,原本藏北京大学图书馆,该材料1937年由哈佛大学克拉克将之与故宫宝相楼楼上的766尊铜佛像一同发表,为《两种喇嘛教神像集》;《法界源流图》章嘉校定、丁观鹏绘,原本藏吉林博物馆,另有黎明摹丁观鹏《法界源流图》,现藏辽宁博物馆。

(76)见图齐《西藏画卷》,第348~351页。

(77)见刘长东《晋唐阿弥陀净土信仰研究》,作者考证,戴逵所作的“丈六”像原是弥勒,而后人在记录时,将之改为流行的弥陀像,所以才有“作无量寿……如其无常,原会弥勒”之怪语。另道安所造“金像”是释迦佛,而民间讹变为当时流行的无量寿佛,见该书第16~19页。

(78)关于故宫六品佛楼的内容,详见王家鹏《故宫六品佛楼梵华楼考》,载《明清论丛》第一辑,紫禁城出版社,1999年,428~440页。

(79)1645统治卫、藏之蒙古首领固始汗,尊宗喀巴之四传弟子罗桑却接(blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan)为‘班禅博克多’(博克多为蒙语,乃对睿智英武者之尊称),令其主持扎什伦布寺,并划分后藏部分地区归其管辖,至第五世班禅,清圣祖封以‘额尔德尼’(Ertini,或Erdeni)之号,乃“光显”之意。藏人谓班禅乃阿弥陀佛之化身。

(80)从这一点上看,可以有限地使用图齐“西藏人的创造”这一说法。

(81)另外还有一件,但笔者目前尚不能确认,就是现藏于西藏罗布林卡的一件清代青铜造像,公布的该造像名称也是“阿弥陀佛双身像”,但该造像双身皆为一面二臂造型,与图像文献上的样式不合,同时名妃持物也有异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。