华北抗日根据地妇女运动与婚外性关系

张志永

一般来说,人们在论述中共领导农村妇女运动时,惯于使用阶级分析方法甚至男权主义话语系统,把农村妇女视作一个受“政权、族权、神权、夫权”束缚而亟待被解放的同质化整体,很少关注妇女内部亚群体间的差异性,再加上受根深蒂固传统贞节观的影响,有意无意地把农村婚外性关系群体等同于妓女的身份歧视,导致学术界把复杂多样的妇女运动简化成为清晰的群体刻板印象,制造了一种单线条、概念化的整体历史,对婚外性关系群体与革命运动关系问题的研究更是付诸阙如。(1)因此,本文依据档案、报刊等文献资料,从妇女整体中析出具有婚外性关系的亚群体,探讨她们与中共妇女运动耦合与背离的过程,努力还原妇女运动的历史本相,从而更好地认识中共妇女运动的复杂性和艰巨性。

一、妇女婚外性关系群体特点

通常而言,婚外性关系指不是由于正式婚姻关系而实际发生的性行为,其主体包括公开的妓女和半公开的、秘密私娼以及其他非婚性行为者。不过,本文所说的华北农村婚外性关系群体范围要狭小一些,具体指华北农村妇女中半公开的、秘密私娼和其他非婚性行为,这些妇女在乡间语言中通常被称为“破鞋”。“所谓‘破鞋’,是一个屈辱的称号,是……指一种半公开的或秘密的带着私娼性质的女子而言。”

尽管中国传统文化特别注重女性的贞节观,但那往往局限于士大夫阶层或中、上层社会,而在落后的华北地区庞大的下层农村妇女中性关系远非儒家理想中那样纯洁。在长期贫困生活和歧视女性陋习的影响下,农村中溺女婴现象非常普遍,造成了男多女少现象。贫穷和性别比例严重失调又使传统婚姻制度发生了畸变,出现了诸如“拉帮套”等变相的一妻多夫的现象,即“子女多,家庭贫困的男子,因一人无力扶养全家,即物色一位劳动能力较强的、家境贫困无力娶妻的独身男子到家中居住,允许他与自己的妻子发生性关系,该独身男子也无偿地在这个家庭从事生产劳动,以缓解其贫困状况。”这位帮助他人养家的男子俗称为“拉帮套”。(2)一些家庭还进而逸出传统婚姻制度规范,因“丈夫无力养活妻子,有些穷苦家庭的妇女在生活的鞭笞下,为着求得自己和家中人的一饱,就不得不含垢忍辱的走上‘卖身’的道路了”;“或者在丈夫的同意下半公开地轧上姘头,目的是为着获取少量的物质报酬”。(3)并且,婚外性关系也演变成了阶级压迫和剥削的一种形式,“贫穷的农民们……在不能如期按数缴纳田租时,他们的老婆和女儿,就不得不把自己的肉体让地主、土皇帝、‘老人’任意淫乐了”。(4)尤其是晚清以来,华北地区战乱频仍,这更加剧了华北农村的贫困和破产,谋生的现实压倒了道德的戒律,造成不少乱世姻缘。而抗战爆发后,日军为了麻醉华北民众,使人们甘心当亡国奴,“有计划的以淫乱恶风,来向我们进攻,企图以此来腐化我们的同胞,破坏我们的抗日民主秩序。在敌寇无耻的兽行及淫乱(如强迫男女乱交,到处设立妓馆,散发春宫淫书)之下,我们部分的落后干部及群众受了这种淫乱恶风的侵袭,致使男女关系发生某些紊乱现象”。(5)

婚外性关系的频发也与传统婚姻制度的缺陷有密切关系。“父母之命、媒妁之言”排斥了婚姻当事人自由权利,早婚、买卖婚姻更易于造成怨偶。“一般说,不论平原(山)地,不分穷富……普通七八岁是订婚年龄,可是贫富间早婚的情形还是不同。穷人多男大而无钱娶妻,穷家小女多因无力养活而被出卖。于是穷人结亲时,多男瞒大(怕无人要)女瞒小(为多卖钱)形成(十三四岁小姑娘配三四十岁的大男人)老夫少妻。”由于双方年龄差距大,男方青壮时女方尚小,待女方青壮时而男方已老,双方在感情、生理需求等方面存在着较大的时间差,形成“两头怨”,为各找“相好”(即姘头)提供了可能性。“富人为急于当公婆,抱孙儿,给儿子多在十四五岁娶妻。对女儿怕年幼出嫁受气受累,多养至十八九岁才出嫁,于是形成妻大夫小,公媳私通现象。”(6)另外,传统婚姻制度还有一些非人道的规定,如盲目要求寡妇守节,限制改嫁,但寡妇因生活困难或生理需要等原因,常常红杏出墙,“相好”帮寡妇家干些力气活,寡妇则给“相好”做些针线活,这种性对象比较固定,属于互助性质。

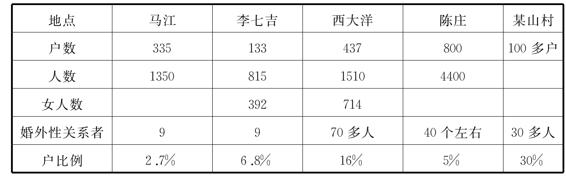

下面,本文以冀中平原马江村、冀鲁豫边区内黄县李七吉村、冀南平原“交通要道”西大洋村、冀西山区阜平陈庄以及某山村5个村庄为例,具体说明妇女婚外性关系情况(详见表1)。

表1 马江、李七吉、西大洋、陈庄、某山村等村庄婚外性关系情况统计表(7)

注:为统计方便,在计算时本表数字为概数者一律取为整数。

从表1中可以发现,尽管这5个村庄分布地点不同,但均有婚外性关系现象;在较富裕平原地区婚外性关系比较少,户比例一般不到10%;而在交通要道和贫穷山区婚外性关系比较多,如西大洋和某山村均在15%以上。具体到女性群体而言,如果再减除其中无性能力的儿童和老年,那么青、壮年妇女中有婚外性关系的比例更高了。这表明在20世纪三四十年代华北地区,无论平原还是山地都程度不同地存在着性乱现象,其规律大致为一般平原地区较少,而在交通要道和贫困山区比较严重,甚至在个别地方形成不良风俗。如冀西平山县温塘村“妇女向来淫荡”,“全村100户,450口人……暗娼较多,邻村有‘到了温塘沿门进’、‘温塘只有一家半好人’一家是关帝庙,半家是戏台(有时有人家上边打游击)的流言,因此形成了邻村不与温塘交亲的现象”。(8)由此可见,华北农村妇女中有婚外性关系者占有较大的比例,形成了一个特殊的妇女亚群体。与其它妇女相比,她们具有鲜明的群体特点。

首先,从其婚姻状况上看,“一般通奸者,以一方独身,他方有配偶者的情形较多”。(9)确切地说,男方多为“光棍汉”,女方多为已婚妇女,其中寡妇比较多。如获鹿县寡妇基本上都“找相好的”,其原因是“童养媳比较普遍,十二三上当媳妇到处皆是,一旦丈夫死了或改嫁的(或)打(搭)伙计,否则无法度日。据五区统计,这类妇女在贫雇农中约占80%……妇女受封建的蹂躏侮辱的痛苦特深,而淫风较盛”。(10)至于姑娘很少见,偶尔有之,社会舆论谴责甚严,往往影响其以后嫁娶。

其次,她们一般是劳动妇女或家庭妇女,生活状况的窘迫迫使她们不得不逾越传统“道德”的界限。“‘破鞋’……最主要的不外是小城镇和农村中的贫家女子,她们虽然一方面操着‘破鞋’生活,但另一方面她们所赚来之钱,最主要的还是用以维生,养子女奉姑翁,还债交租,帮助丈夫生活。她们没有挥霍奢侈的条件,她们的生活和一般农村妇女一样,是克苦、勤俭、质朴和贫穷的。”她们还往往是家庭生活中不可或缺的一员:“日常在家中是一样的劳作,春秋时一样地到田中去,播种收割,侍奉公婆,抚养子女;一样的是丈夫的一个妻子,尽着妻子应有的义务,做着一切女人所要做的事,她们经常是一个农村或小城镇家庭中的最有力的支持者,她们也是这一个家庭组合中最有力的细胞,她们没有脱离劳动,是劳动阵线中的一个。”她们与好逸恶劳、贪图享受的妓女相比有很大差别,在婚外性行为的背后潜藏着迫不得已的理由——养家糊口乃至尽孝道,这也使她们在较大程度上赢得了人们的理解乃至同情,“在一般农民的观念中,认为只要不公开来往,这是合理的事,若事情被公开揭发,则多责备女方”,男人并不会受到多大影响。(11)

第三,泼辣大胆,具有较多社会经验和“才能”。在长期封建意识形态下,华北妇女大多处于一种无知无识、听天由命的愚昧状态。如怀安县妇女“无形中受佛教及儒家学说影响实深矣。极信因果轮回及听天由命之说,无论境遇如何痛苦,悉委之于命,卒能安然忍受,而无丝毫反抗思想,亦属妇女界之美德也。至有患难、疾病,每多焚香忏祷,或求神问卜,而对巫婆尤为信仰”。(12)而婚外性关系群体饱受封建剥削压迫,为谋生计,她们早已自发地背叛了“三从四德”、“男主外女主内”等传统道德规范,经历了社会生活实践的锻炼,许多人(特别是寡妇)实际上担任了一家之主的角色,具有“能吃苦,大方,肯干等”优点。“她们对于贫困和现社会求生的艰苦,都有着比较丰富的经验。她们与外界接触比较多,因此,事情了解得也比较多,她们与所谓‘大家女子’在生活态度上是完全不相同的,她们有着比较容易觉悟的条件。”(13)

综上所述,妇女婚外性关系群体是阶级、社会、经济等压迫下的产物之一,有自己的生存空间,特殊的生活经历使她们形成了叛逆性和破坏性的双重群体性格,“一方面他的朝不保夕的半饥饿的生活地位,使他对现状很少留恋,甚至不满意于现状,因而蕴藏着颇大的革命性,易被革命牵入运动中,并且成为积极的一部分”;另一方面,她们毕竟依靠不正当的职业与方法取得部分生活资料,这使她们不可避免地具有投机取巧和自私自利的缺点,“缺乏具体的建设性与坚定性,表现‘破坏有余而建设不足’,表现‘有奶便是娘’的性格”。(14)前者使她们在一定程度上易于和中共领导的反帝反封建革命发生耦合,成为双方合作的基础;后者则意味着她们必须接受革命的改造,否则就要被革命运动淘汰出去。

二、妇女运动与婚外性关系群体的耦合

抗日战争爆发后不久,中共中央决定妇女工作的基本任务是,“动员妇女力量参加抗战,争取抗战胜利”,规定“经过统一战线的活动与组织,团结各阶层广大妇女群众在党的周围,并特别注意发动与组织劳动妇女,为我党妇女工作的路线”。(15)据此,华北各根据地相继成立了具有统一战线性质的妇女抗日救国会(简称“妇救会”)或各界妇女抗日联合会(简称“妇联会”)。并且,抗战初期,华北地区“形势的发展对开展游击战争却十分有利。因为日军正集中力量长驱直进,后方相当空虚”。(16)因此,中共华北党组织就利用这个有利时机,大刀阔斧地创建敌后抗日根据地,迅速打开抗日局面。其中,妇女运动进入数量扩张阶段,其重点是迅速建立组织机构和大量吸收会员,竭尽全力地把华北广大农村妇女组织到民族革命战争中来。

在妇女动员工作中,“华北聚集了很多作为开展妇女工作桥梁的先进知识分子的妇女干部,和不畏艰苦英勇牺牲的女共产党员。这些先进知识分子的妇女,有些是从平津各学校退出后留在华北工作的;有些是从后方抱着决心过黄河到前线参加抗战工作的”。她们深入农村,满腔热情地宣传、动员和组织妇女。但是,华北农村妇女在“男主外女主内”等传统思想意识的长期熏陶下,早已养成了不关心家庭以外事务的习惯,对未来变化没有期待,麻木、顺从,习惯于忍受痛苦,不敢反抗,这益发凸现出抗日救国民族大业与农村妇女心理和实际生活距离的遥远,所以初期动员工作极不顺利。晋察冀北岳区党委曾感叹道:“农村妇女差不多全是文盲,又因生活范围狭小,所经管的事情仅是日常琐事,加上传统的压迫,使妇女见识少,眼光小心量窄,胆量小,琐碎保守,落后,只看到眼前利益,依赖性大,驯服,斗争性差,在开始动员时很不容易启发。”(17)一名当时的妇救会干部后来回忆道:“当时的妇女是大门不出,二门不迈,开会就更不用说了,很困难。我们走到哪个村里,妇女就偷着从门缝里看着我们,不开门,也不出来,说女八路来了,你出来以后就要把你带走了。”(18)中共中央青委也承认:“那些村中作风好的,稳稳当当的娘们,却尽是些大门不出,二门不迈的,整天关在家中,见不得人,说不了话,更缺乏能力办事。”(19)即便好不容易动员出来的妇女,“她们自己对革命无明确的认识,出来工作受不了苦。对不正确的婚姻关系也还未懂得透彻”。(20)因此,最初华北各根据地妇女运动普遍开展得比较缓慢,“妇女工作都是形式,能工作者太少!”(21)不过,与一般穷苦妇女不易动员恰好相反,婚外性关系群体泼辣、大胆的性格和内在的叛逆性,易于被发动起来参加革命:“村中非常风流的妇女,社会人士所认为名誉不好的‘破鞋’,她们在村中敢于说话,也容易接受新思想”。(22)她们大多怀着改善自己的生活、提升社会地位的希望和幻想积极响应革命。但是,她们的热情最初几乎无一例外地遭到思想保守人们的怀疑和反对,许多妇女干部“清高”、“孤傲而不善于抓住每个人的特点与特长去组织她们……有许多人讨厌出风头的人”,导致妇女运动中的“关门主义的倾向”,(23)形成了依赖良家妇女革命却不易发动,“破鞋”群体倾向革命却不积极动员的尴尬局面。

鉴于华北农村妇女婚外性关系的状况,尤其在“破鞋”问题为数较多的地方,如果仅仅因为“道德”的缘故,在妇女动员和组织工作中把“破鞋”排除在外,那不仅是违背了抗日民族统一战线的原则,而且事实上也是非常难做到的。为了尽快地破解妇女运动的僵局,中央妇委不得不委婉地指出:“今天,摆在我们妇女工作者面前的任务就在于动员各阶层的妇女参加抗战建国的事业,组织和教育她们,为民族的和妇女本身逐步的解放而斗争,所以,对于一切不幸沦为‘破鞋’的女子,我们的态度应当是寄以最大的同情和积极的援助。”(24)暗示不应把“破鞋”群体排除在抗日民族统一战线之外。不过,有人则更激进一些,明确提出:“我们主张破鞋也同样应参加妇女救亡的一切组织,而谋自己的解放。对于排斥相当数量的破鞋妇女群众于救亡工作的大门之外——即站在封建统治阶级的观点上,将曾以封建剥削、压迫所造成的破鞋,而又假道德之美名,不许或反对她们参加到妇女解放的这一伟大艰巨的事业中的论调即观点,我们认为是完全不正确而且要加以反对的。”在这方面晋西北堪称组织妇女统一战线的典范,该地区人民生活普遍贫困,思想保守,“当妇救会组织的初期,所谓好人家的女子在封建宗法传统束缚之下,是不肯出来的,偶尔有一二人走出门外,便也因为素日的娇生惯养,对于工作中的辛苦是往往表示不能忍耐,有的……中途便就畏缩回去了”。后来,该地区党组织发现“破鞋”“具有了相当高度的民族意识,抗日热情,工作的情绪”,除生活作风外,“她们又绝无不同于任何一个国民的地方”,甚至更“具有才能、热情和积极性”。于是,晋西北大胆地借助婚外性关系群体的力量,“有不少”“破鞋”参加进来,成为妇女运动甚至抗日救亡运动中的活跃分子或发起者,有的还被选举为妇救会的负责人,有效地开辟了晋西北地区的妇女运动。因此,中央妇委对此大加褒扬,认为晋西北地区的“这些分析和办法……我们觉得或者它亦可同时用于一般地区的”。(25)

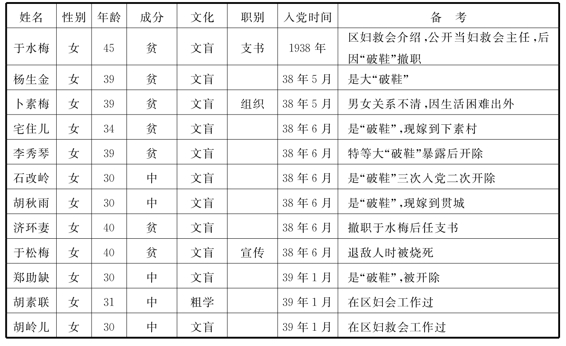

在中央妇委的明确支持下,华北各根据地一般都比较注意因地制宜,充分发挥婚外性关系群体的积极性,迅速地打破了停滞不前的僵局,使妇女运动轰轰烈烈地开展起来。冀南地区第三专署西大洋村就是这样一个典型的案例(详见表2)。

表2 1938-1939年1月西大洋村发展党员情况

西大洋村地处冀南平原的东西南北交通的联络点,小商贩和行人往来频繁,“破鞋”也很多。1938年初区妇救会干部到西大洋村建立党组织,至1939年1月共发展了12名清一色的妇女党员。从表2中可见,党组织发展这些妇女党员,看重的是她们的勇敢和泼辣,对于她们中的一些人的“破鞋”行为,是持否定态度的。这些党员阶级成分是很好的,除5人是中农外,其余都是贫农。文献记载,由于“领导上重视的不够,没有详细考察与分析环境……只看到一时的工作积极,敢说敢干”,而降低了发展党员标准,“1938年春建党,于水梅最先入党,接着杨生金、卜素梅、宅住儿、李秀琴、胡秋雨、石改岭、李济环妻、于松梅先后入党,38年6月正式建立支部。郑助缺、胡岭儿、胡素联在1939年1月入党”。这些党员“除济环妻不是‘破鞋’外,其余都是‘破鞋’”,并且还担任了村妇救会主任等领导职务。这充分说明在大多数群众畏首畏尾、难以发动起来之时,具有强烈叛逆性格的婚外性关系者反而脱颖而出,甚至其勇敢、大胆还超越了男性农民,再加上她们往往具有较强的社会活动能力,故在西大洋村抗日动员中发挥了极为关键的先锋带头作用,如成立了村党支部,迅速打开了抗日斗争的局面,甚至在同敌人斗争中付出了生命的代价。

揆诸事实,在抗日民族统一战线的旗帜下,各阶级、各阶层乃至各群体都被卷入抗日洪流中来,婚外性关系群体的叛逆性很容易与革命运动发生耦合。并且在抗战初期时间紧迫、时局动荡和妇女干部极度缺乏条件下,中共在创建华北各根据地时不可能好整以暇地动员“良家妇女”,各根据地在一般群众很难发动起来的情况下,妇女婚外性关系群体于是成为一股可以发展的力量,她们发挥出异于一般妇女的大胆、能干等优点,从而在传统道德准则之外构筑起抗日民族统一战线,在很短的时期内有效地发动了华北妇女参加抗战,对打破妇女运动的僵局和推动抗日斗争的深入发展起到了重要的作用。不过,“我们迁就他是有限度的,最低限度是民族立场,只要你不是死心汉奸都好说。”(26)

三、革命运动对婚外性关系群体的改造

虽然在华北各抗日根据地创建初期,婚外性关系群体直接或间接地参与了各根据地的政治、经济、文化等项建设运动,她们对妇女运动的开展甚至根据地的建立发挥了先锋作用。但是,她们双重的群体性格注定她们只是革命运动的暂时同路人,随着各抗日根据地的巩固和发展,婚外性关系群体的勇敢者角色逐渐不适应革命运动的需要,相反,其固有的破坏性逐渐暴露出来,越来越对革命运动起到了阻碍和破坏的作用。

究其原因,婚外性关系群体大多是贫穷农妇,既没有显赫的家庭背景,也没有受过多少教育,几乎全靠圆滑的社会经验来艰难地谋生存。她们参加革命的动因不是因为对革命的理想、信念有多深的理解,而是由于对旧生活模式的不满而渴望借机改变自己的地位,也就是其叛逆性与革命运动的自发的结合。“许多被提拔出来的劳动妇女的‘质’上是相当差的,她们还都存在着个人出来的不同动机,有的出来本来就是为了风流,她们在家感到不自由,羡慕在外边可以东跑西走的女同志,可以见到更多的男人,可以没人管,可以享受,有的单纯为了解决个人的问题而出来参加妇救会,至于妇救会究竟是干啥的则一问三不知”。其中一些人在参加革命初期也不能正确地理解“婚姻自由”精神,“就都没有约束的胡搞乱搞起来,自由浪漫……如有的劳动干部与县长特务员好,有的与村中老百姓乱搞,有的行军半路上解决性欲问题”。(27)她们把“许多不应有的浪漫行为,认为是非常‘解放’的表现”,“使男女关系不严肃陷于混乱”。(28)同时,她们内在的“投机取巧”、“缺乏具体的建设性与坚定性”的群体性格,也使其中一些人对抗日斗争动摇、妥协,甚至投敌叛党,如西大洋村石改岭曾“向敌报密3次”。故从她们参加革命的动机来看,她们的思想意识仍然局限于对束缚女性传统道德规范的自发反抗,甚或是纯粹谋取个人的私欲,并不具备一个党员干部甚至革命群众起码的政治觉悟。

并且,尽管性关系属于私人生活领域,但婚外性关系者毕竟冲破了当时人们的道德底线,在重视伦理道德的乡土社会被视为“丢人现眼”的事情,人们表面上可以装聋作哑,其实内心中还是瞧不起她们的。如西大洋村“发展了一班妇女党员,除李济环妻外其余都是“破鞋”,在群众中没有威信,自高自大,脱离群众工作不起作用,对党影响不好”。当她们走出家门参加社会工作、甚至成为干部而号令群众时,这不仅突破了“男主外,女主内”的传统社会分工,还公然侵蚀向来由男人主导的社会公权力,往往激起人们的反感和种种流言蜚语。例如晋东北定襄县妇救会“受尽了顽固分子及老娘们的嘲笑:‘妇救会是破鞋会,是女游击,里边全是癞(坏)女人。’”(29)平西地区“曾经有一部分怕妇女们走的太快的人,偷偷地把一些不伦不类的字条贴在墙上,‘妇救会是破鞋的集团’,‘妇救会是共产党的工具’。在妇女的会议上,窗子外面突然投进来大块的石头”。(30)敌对分子乘机利用人们的落后思想,破坏妇救会的抗日支前工作,如1938年八路军在灵丘县抗日时,“无论到了哪个村,县妇救会都准备好开水、稀粥汤、鸡蛋等吃的。反动保卫团的坏蛋出来搞破坏,说妇女慰问八路军小伙子是破鞋。”(31)这些谣言混淆了道德与抗日的界限,极易引起广大思想保守群众的共鸣,阻碍和破坏了抗日救亡工作的顺利开展。

抗日战争进入了战略相持阶段以后,华北敌后环境逐渐恶劣起来。为了坚持长期抗战,1939年冬至1940年春,华北各根据地陆续进入整顿巩固时期。这时,各根据地妇女组织已经普遍建立起来,妇女运动数量扩张阶段遂告结束,进入质量提高阶段,故巩固整顿妇女组织就显得愈益迫切。因此,中央妇委明确要求各边区对妇救会(妇联会)的中心工作是“巩固”,“我们的工作方式不但要求自上而下,并特别要求自下而上地进行,不但要大刀阔斧地干,更特别要求进行一点一滴一针一线埋头苦干的深入的,艰苦的工作”。(32)此后,华北各根据地党委都加强了对妇女运动的领导,把妇女工作重心迅速转变为整顿妇女组织和支援抗战,其中,教育、改造婚外性关系群体是巩固妇女组织的一个重要组成部分。

婚外性关系虽然是一种社会的病态,理应迅速革除,但婚外性关系者几乎无一例外地出身贫苦农民,属于农村中的“半无产阶级”,既是中国共产党的“最接近的朋友”,(33)又是新民主主义革命胜利的受益者,其阶级出身决定了她们具有愿意接受教育、改造的可能性,因此,各根据地一般都对婚外性关系群体加强了思想、政治教育,纠正其破坏性,发挥其革命性,促使她们在革命洪流中接受教育和改造,转化为坚定的革命者,这对于她们个人和革命事业都是大有裨益的。“我们不要随便去诬蔑参加工作的‘破鞋’,不要丧失了她人的自尊心,使她的工作能继续下去,造成她转变的机会和可能。我们要在救亡工作的过程中,去教育、争取、锻炼‘破鞋’的自我意识的醒觉和转变。把民族最后胜利及妇女可以得到解放的信心,顽石一般地嵌入她们的心坎中,使她们对于目前从事的解放事业,具有着极大的信仰……使她不致将错就错而有许多足以回头自新的路。”(34)华北各根据地除了利用党报、党刊和召开会议等进行宣传教育外,还普遍编写了“什么是共产党”、“共产党与三民主义”等学习材料,深入宣传中国共产党的抗日方针、政策,如“胶东妇救会还编写了《妇女常识读本》,深入浅出,颇受欢迎”。同时,各抗日根据地开设多种形式训练班,大量地培养妇女干部,一种是各级妇女救国会(妇联会)等开办短期训练班,教育培养基层乡村妇女干部;另一种是根据地政府、军队创办的各类学校中开办妇女培训班,培养中、高级妇女人才。据统计,“山东省自1938年夏天开始有计划地进行妇女干部的培训,到1940年8月,共办各级妇女训练班700多期,受训人数达1.16万余。……晋察冀边区到1940年底,区以上的妇救会干部都受到过两个月以上的训练。晋西从1938年春到1939年底,一年中共举办妇训班33次,受训人员624名。晋绥边区有计划的培养了500多名妇女干部。晋东南中心区辽县开办了7期妇干班,培训学员近千人。经过各级妇救会训练班培养的妇女,基本上成为村、乡、区甚至县级妇救会的领导人或工作人员”。(35)

除了对广大妇女群众进行思想政治教育外,华北各根据地还整顿各级妇女组织,明确干部标准,审查、鉴定干部,并洗刷抗拒改造的顽固落后分子。1939年8月,中共中央北方分局指示:“在选择提拔干部的时候,应当特别注意到他的斗争历史、政治坚定性和他同群众的联系,而不要仅仅以‘能说话’、‘能写文章’、‘有干才’来作选择提拔干部的取舍标准。”(36)这就明确纠正了过去单纯重视个人工作能力的弊端,把干部的政治素养作为选拔干部的最主要标准。婚外性关系群体恰恰是勇敢有余而政治觉悟不足,道德问题更是她们百口莫辩的固有缺陷,并且“也有极少一部分”人本来参加革命动机不纯,“任意为非作歹,任意贪污浪费”,(37)不肯接受教育改造,这就导致各根据地在巩固组织过程中纷纷将“破鞋”分子开除出妇救会。例如1940年春天西大洋村重新建党时至少清除了9名妇女党员(参见表2),“扔掉他们的原因除济环妻不是‘破鞋’外,其余都是‘破鞋’,并不是一般的而是特号的公开大‘破鞋’,如杨盛金外号儿大走骡,于水梅外号儿皮条店大破瓢,李秀琴也是西大洋村有名儿的大‘破鞋’,外号叫皮条匠,对党的影响不好,降低了党的威信”。甚至有的地方在政治标准无法量化的情况下,道德问题竟然成为了整顿组织的主要依据之一。如晋察冀边区“在巩固组织中,经常党八股式的提出:保证组织纯洁,洗刷坏分子。仅是口头上说妇救团体是最广泛的统一战线组织,实际上却看不见广泛的对象。1940年后,对于某些生活作风上有毛病、而在妇女工作上积极有贡献的村干部大量洗刷”。(38)

另外,华北各根据地还采取多种措施改良社会风气,努力清除婚外性关系的社会基础。包括大力倡导新民主主义道德观念;建立以“男女平等、婚姻自由”为基础的新民主主义婚姻制度,在发动妇女参加生产的同时,积极开展“反淫风”斗争等。如晋察冀边区“在有淫乱风气的地方,采取个别斗争‘破鞋’,教育淫乱妇女,发动她们参加生产。如五台北涧、盂平工上,河西头妇女们在大会上提出‘卖淫生活’可耻,参加生产才是光荣的口号,各人对自己提出要求,会后就积极行动起来了”。(39)有的地方大有矫枉过正之势,把反淫乱作为贯彻政策的主要内容,到处开展反淫乱斗争。用反奸特的方式对待淫乱妇女,甚至吊打禁闭,而且只搞妇女一方。如“平山有些地区,男女关系向不正常,边区成立后较好,最近各区村对这类问题颇为注意,大有专门‘找事’之势,所以送县案件大大增加了”。(40)

上述措施虽然偶有强迫命令等过火现象,但总体上是符合边区实际的,故在短时期内有效地净化了根据地的社会环境,减少了婚外性关系现象,提高了妇女群众的思想政治觉悟。如晋察冀边区婚外性关系群体中“绝大部分”“变为抗日群众、战士乃至干部”。(41)冀南西大洋村党员入党动机也明显好转,“抗战开始时为吃得开,再后一点为抗日的多”。同时,各级妇女组织坚决清除了思想、作风不纯的顽固分子,提高了妇女组织的质量。例如晋察冀边区涞水县“开始建立妇救会,先找村里能说会道的,容易接受……随着工作的深入,对妇救会干部做到调整,农村中朴实的妇女干部多起来”。(42)纯洁和巩固妇女组织从根本上解决了婚外性关系群体的破坏性与革命运动的矛盾,增强了其凝聚力和战斗力,既推动了妇女工作的深入开展,也为坚持长期抗战奠定了组织基础。

另外,值得注意的是这类干部群众在后来的各种公、私记录中几无提及。究其原因是在“为尊者讳”的传统意识下,她们在改造成为革命者的同时也都有一个道德“漂白”过程,这从《白毛女》的叙事演变中可见端倪。这个故事最早是冀西山区一个民间传说,喜儿是被抵债给地主做丫环的贫农女儿,她被地主强奸后逃到深山中,生下了一个孩子,她痛恨地主便丢弃了婴儿。长期的山中艰苦生活使她的头发变白了,故得名“白毛女”。后来,共产党八路军到来后,她参加了革命并成长为“某县某区妇女主任”,西战团据此改编为歌剧《白毛女》。(43)1950年长春电影制片厂拍摄的同名电影中也包含了喜儿被地主凌辱的情节。但是,这毕竟有损革命者的形象,于是《白毛女》叙事不断被“净化”,最后在“文化大革命”时期改编成革命样板戏时,便将这段情节完全删除了。

四、结 论

20世纪三四十年代,华北农村妇女远不是均衡的和同质化的统一整体,婚外性关系群体是其中比较活跃的亚群体之一。虽然婚外性关系是社会的病态和新民主主义革命的对象之一,但是它毕竟属于道德范畴,是任何社会都难以完全避免的现象,其消亡也不是短期内一蹴而就的,需要一个社会、经济的进步和人们思想觉悟提高的长期过程。尤其是婚外性关系群体积极参加了中国共产党领导的新民主主义革命,她们与革命运动有共同利益但不完全重合,有原则的分歧但不是决然对立,因此,她们与革命运动存在着错综复杂的关系。

抗战时期,在民族矛盾成为中国主要矛盾的情况下,各阶级、阶层和群体都面临着生死存亡的危机,婚外性关系群体也直接与国家民族的命运发生了密切联系。中共能够从实际情况出发,知人善任,非常实际地制定了团结、利用婚外性关系群体的政策,充分发挥其叛逆性易与革命运动耦合的特点,把她们纳入到抗日民族统一战线中来,在很短的时期内打开了抗日斗争局面,对于创建华北各抗日根据地功不可没。当然,华北党组织也清醒地认识到其固有缺点必然影响革命运动的健康发展,故在妇女整体觉醒和组织起来后,又迅速对婚外性关系群体采取了教育和改造的政策,以便清除她们的破坏性对革命运动的负面影响,促使其发生分化,淘汰落伍者,纯洁了革命队伍,为长期抗战奠定了基础。这些充分说明了党的妇女政策的灵活性和正确性。与此相适应,婚外性关系群体的多数人在革命实践及其影响下,对自己的生活和命运也形成了新的认识,迅速转化为坚定的革命群众乃至党员干部。当然,少数“破鞋”不能够适应革命发展的要求,其破坏性更是干扰了妇女运动的顺利发展,最终被革命运动所淘汰。

总之,婚外性关系群体人数不多,是妇女运动中非主流群体,但她们也积极参加自己身在其中的社会和历史进程,并且在特定时期对中国革命所起的推动作用,也是妇女主流群体所无法做到的。这表明在单线条、概念化妇女运动史叙事的背后,蕴藏着丰富、具体的内容。广大农村妇女在汇入革命洪流时,除了需要党的领导外,她们绝大多数还是沿着自己在日常生活中形成的社会交往结构走向革命的,婚外性关系群体与中共革命耦合和背离的过程,恰恰反映了中国妇女运动的复杂性和多样性。

(张志永,河北师范大学法政学院副教授)

【注释】

(1)目前,相关著作有马起:《中国革命与婚姻家庭》(辽宁人民出版社1959年版),孙国群:《旧上海娼妓秘史》(河南人民出版社1988年)、贺宛男:《上海娼妓改造史话》(上海三联书店1988年)、罗苏文:《妇女与近代中国》(上海人民出版社1996年)、《中国妇女运动史(新民主主义时期)》(春秋出版社1989年)等;以及一些研究妇女运动的论文和回忆录。这些论著几乎都把妇女看成无差别的统一整体,描写成一呼百应的革命积极参加者;而把娼妓看成社会的丑恶现象大加挞伐,均不能注意到妇女内部各群体间的差异及其在革命中的不同作用。参阅全国妇联妇女研究所:《新中国50年妇女研究综述》(载《半个世纪的妇女发展——中国妇女五十年理论研讨会论文集》,当代中国出版社2001年2月版)。另外,本文探讨婚外性关系群体问题的目的只是说明她们也是妇女运动中一个重要组成部分,与中共革命存在着复杂联系,这并不是埋没其他妇女干部的功劳,更不是代表全部妇女运动。

(2)河北省地方志编委会编:《河北省志·妇女运动志》,中国档案出版社1997年版,第57页。(https://www.xing528.com)

(3)刘英:《关于破鞋问题》,《中国妇女》1939年第2期,第6页。

(4)孙普金:《北平西郊底妇女》,《中国妇女》第2卷第4期,第22页。

(5)王斐然:《关于私生子问题》,《边政导报》1942年第7、8期合刊,第8页。

(6)明秋:《华北婚姻制度及解决华北农村婚姻问题应持之态度》,《中国妇女》1940年第7期,第10页。

(7)该表根据河北省档案馆藏下列档案编制而成:《内黄李七吉村的调查》,《研究资料》第2期,1943年1月15日,冀鲁豫区党委研究室印;冀南三专署:《西大洋土地复查典型材料》,1947年9月20日,档案号35-1-9-1;华北中央局材料《马江村一般概况》,1947年4月,案卷号585-1-4-5;《1940年4月联合考察团考察材料(政权·政策)三专区考察记》,案卷号579-1-2-1;《1940年4月联合考察团考察材料》(工农),案卷号579-1-2-2;《对于区村妇代会的几点意见》,1949年,案卷号899-1-1。下文所引5个村庄资料均来自这些档案,不再一一注明。

(8)《1940年4月联合考察团考察材料(政权·政策)三专区考察记》,河北省档案馆藏,案卷号579-1-2-1。

(9)郑佳:《婚姻条例执行中的几个问题》,《边政往来》1942年第2期,第10页。

(10)《获鹿县土改初步总结》,1948年4月12日,河北省档案馆藏,案卷号520-1-593-3。

(11)《中国解放区妇运情况报道》,《新华日报》1947年1月26日。

(12)丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华北卷》,北京图书馆出版社1989年5月版,第196页。

(13)亚苏:《再论“破鞋”问题》,《中国妇女》1939年第5、6合期,第15、17页。

(14)彭真:《关于晋察冀边区党的工作和具体政策的报告》,中共中央党校出版社1981年版,第14页。

(15)中华全国妇女联合会妇女运动研究室编:《中国妇女运动历史资料(1937—1945)》,中国妇女出版社1991年版,第1页。

(16)《聂荣臻回忆录》,解放军出版社1986年3月第2版,第373页。

(17)北岳区党委:《妇女工作总结》(1943年),河北省档案馆藏,案卷号69-1-28-1。

(18)李小江主编:《让女人自己说话·亲历战争》,三联书店2003年版,第248页。

(19)中共中央青委:《略谈青年妇女》(1943年),河北省档案馆藏,案卷号572-1-175-2。

(20)明秋:《华北婚姻制度及解决华北农村婚姻问题应持之态度》,《中国妇女》1940年第7期,第12页。

(21)《杨尚昆关于晋西南党的工作及山西一般情况向刘少奇的报告》(1938年6月3日),《中共中央北方局》资料丛书编审委员会编:《中共中央北方局》(抗日战争卷上册),中共党史出版社1999年10月版,第113页。

(22)浦安修:《五年来华北抗日民主根据地妇女运动的初步总结》,《河北妇女运动史资料选辑》(第2辑),1983年4月版,内部资料,第54页。

(23)邓颖超:《抗日民族统一战线中的妇女运动》,河北省妇女联合会编印《河北妇女运动史资料选辑》(第2辑),第21页。

(24)刘英:《关于“破鞋”问题》,《中国妇女》1939年第2期,第6页。

(25)亚苏:《再论“破鞋”问题》,《中国妇女》1939年第5、6合期,第15页。

(26)《冀鲁豫边区形势的报告》(1943年),河北省档案馆藏,案卷号157-1-10-10。

(27)中共中央青委:《略谈青年妇女》(1943年),河北省档案馆藏,案卷号572-1-175-2。

(28)彭真:《在中共中央北方分局扩大干部会议上的报告》(1940年9月1日),《晋察冀抗日根据地》史料丛书编审委员会、中央档案馆编:《晋察冀抗日根据地》(第一册文献选编上),中共党史资料出版社1989年11月,第426页。

(29)中央妇委考察团:《对定襄县妇救会工作的考察报告》(1939年10月8日),《晋察冀北岳区妇女抗日斗争史料》,中国老年历史研究会1985年版,内部发行,第385页。

(30)孙普金:《北平西郊底妇女》,《中国妇女》1940年第4期,第23页。

(31)郭玉莲主编:《雁北妇运史》,民族出版社2005年5月版,第319页。

(32)康克清:《三年来的华北妇女解放运动》(续完),《中国妇女》1940年第4期,第3页。

(33)《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第9页。

(34)亚苏:《再论“破鞋”问题》,《中国妇女》1939年第5、6合期,第15页。

(35)中华全国妇女联合会:《中国妇女运动史》(新民主主义时期),春秋出版社1989年10月版,第412-413页。

(36)《中共中央北方分局对冀中工作的指示信》(1939年8月11日),《晋察冀抗日根据地》(第一册文献选编上),第271页。

(37)彭真:《关于晋察冀边区党的工作和具体政策报告》,第15页。

(38)田秀娟:《1943年前晋察冀农村妇女工作的初步估计》(1945年10月),《晋察冀北岳区妇女抗日斗争史料》,第460页。

(39)《晋察冀边区冀晋二专区1944年妇女工作总结》(1945年3月25日),《晋察冀北岳区妇女抗日斗争史料》,第445页。

(40)章云龙:《目前平山县的司法工作》,《边政往来》(平山县司法工作专辑),1942年8月,第8页。

(41)彭真:《关于晋察冀边区党的工作和具体政策报告》,第15页。

(42)李小江主编:《让女人自己说话·亲历战争》,三联书店2003年版,第265页。

(43)马可:《枙白毛女枛的创作和演出》,《新文化史料》1996年第6期,第64页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。