第四节 景 教

景教是基督教的一支,因继承聂斯托利(Nestorius)的宗教主张,故又名聂斯托利派(The Nestorian Christanity)。聂斯托利原为君士坦丁堡的大主教,因主张基督教具有神和人的双种属性,被正统派斥为异端,处以死刑。他的信徒逃亡东方,由叙利亚进入波斯,组织ahn勒迪教会,约于唐太宗贞观九年(635)由叙利亚人阿罗本始传入中国。“景教”名称之由来,史无明载,可能译音,因《景教碑》中有:“真常之道,妙而难名,功用昭彰,强称景教”的记载。

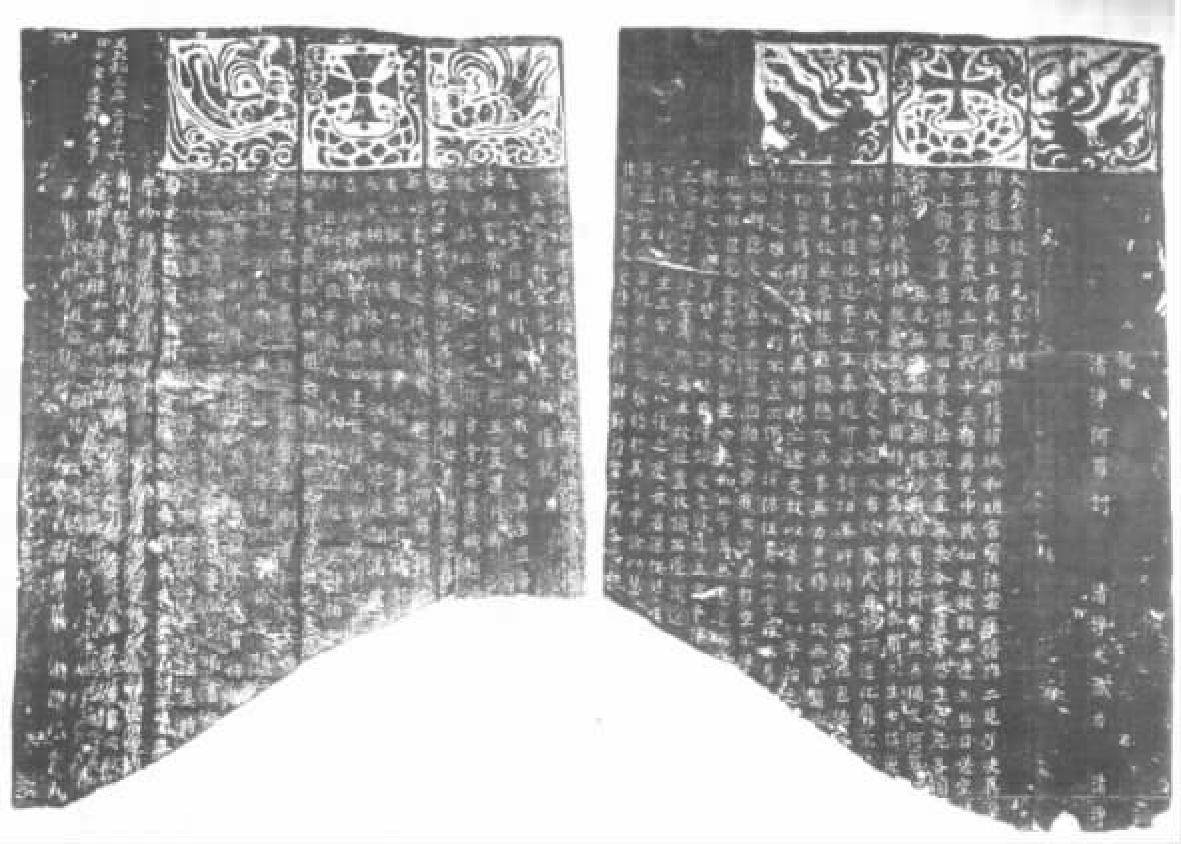

图九五 大秦景教流行中国碑

1625或1628年出土的《大秦景教流行中国碑》说明了景教在中国的流行(图九五)。[127]唐代的大臣中如房玄龄、魏征、郭子仪都与景教有过联系。[128]

大秦寺方面,据现有史料只能确定长安义宁坊一所为大秦寺。此外根据洛阳新出土的景教石刻残幢,也可确定洛阳也建有一所景寺。《大秦景教流行中国碑》记载高宗时“于诸州各置景寺”,“法流十道”,“寺满百城”。《唐鄂州永兴县重岩寺碑铭并序》“国朝沿近古而有加焉,亦容杂夷而来者,有摩尼焉,大秦焉,祆神焉;合天下三夷寺,不足当吾释寺一小邑之数也”。[129]

唐贞观九年(635)大秦国有上德阿罗本,来到长安。“帝使宰臣房公玄龄,总仗西郊,宾迎入内,翻经书殿,问道禁闹,深知正真,特令传授”。[130]从敦煌石窟中有《大秦景教三威蒙度赞》、《尊经》、《大秦景教宣元本经》、《志玄安乐经》、《序听迷诗所经》、《一神论》、《大秦景教大圣通真归法赞》等景教文献得到印证。另一方面,在高昌地区的景教寺院、景教壁画、景教文献的发现也可为凭。它不仅证明西域仍盛行景教,而且说明高昌地区是该教的一个中心地。

20世纪初,德国探险队还在吐鲁番高昌故城发现了一座景教寺院,里面绘有景教壁画。1906年格伦威德尔出版了《1902—1903年高昌故城及邻近地区考古发掘报告》:格伦威德尔和勒柯克这次在高昌城东门附近发现一所景教寺院遗址,这是由三间互相沟通的长方形房间组成的一处建筑遗址,在几段残壁上有装饰性绘画。其中有关景教的壁画二幅,绘在涂着薄薄一层白灰的土墙上,颜色浅雅,勒柯克称之为“水彩画”。一幅被称为“复活节的礼拜”(图九六),[131]另一幅被称为“崇拜者”。由于公元9世纪中叶高昌回鹘王国时期景教信仰的资料极其缺乏,这两幅壁画自然十分珍贵。景教作为基督教的一个派别,由波斯传入中国,并且利用唐朝对待宗教的宽容政策,翻译其经典。

图九六 高昌城外一座景教教堂的壁画

这两幅壁画的构图、敷色都不同于中国佛教画风的喻义性特点,显然来自伊朗或叙利亚的“拜占庭”画派。“复活节的礼拜”中,景教教士站在一排景教信徒面前,身材高出约四分之一,处于画面构图中心位置。头发卷曲,黑色,鼻梁高耸,为印欧人种。身穿圆领窄袖长袍。在淡色的长袍袖口、衣襟边镶着深色边。长袍外还披着一件长至腰下的披肩。教士右手端着一只碗,左手似乎举着香炉。有三个回鹘人景教徒手拿带叶花枝,并排站立。其中两个男人头戴圆毡帽,身穿回鹘圆领长袍,外披翻领外套,一个女人着裙装。景教教士和信徒面部表情都十分虔诚、自然。德国探险队在高昌故城发现的景教“崇拜者”壁画,画面为一笼手胸前肃立的景教回鹘信徒,头发梳作发辫,一缕从面颊垂下,面部长相为典型蒙古人种之团圆脸,身穿宽松垂地的回鹘圆领长袍(图九七)。[132]

回鹘高昌时期吐鲁番的宗教信仰比较宽松,佛教、摩尼教、火祆教、景教并存,回鹘人中信仰景教的不在少数。但随着高昌回鹘衰落,景教也衰落了。到公元13世纪,随着蒙古族的崛起,景教又在新疆、甘肃、蒙古地区兴起。《柏朗嘉宾蒙古行记》、《鲁布鲁克东行记》、《海屯行记》和《鄂多立克东游录》的记述和最近敦煌莫高窟北区石窟发现的古叙利亚文景教经文确凿地证实了这一点。[133]

图九七 景教人物像

景教在东传的过程中,亦免不了受伊朗及中亚文化的影响。该教经典本用叙利亚语,但在古高昌地区(今吐鲁番)发现既有叙利亚语,也有婆罗钵语(Pahlavi)、粟特语和突厥语的福音书和教论,还有景教内容的壁画。亦有汉文景教经典,法国的伯希和(P.Pelliot)从敦煌携走的文书中就有汉文景教抄本,如《景教三威蒙度赞》及《尊经》等,其中《尊经》列举了著名的景教僧景净译出的30种经书的名称。[134]而著名的《大秦景教流行中国碑》中也是汉文与叙利亚文的对照。

此外,来中国内地的景教徒中,既有波斯人,亦有不少中亚人。《大秦景教流行中国碑》碑文所录的景教僧首罗含、大德及烈,还有撰述此碑的景净等即为伊兰血统之波斯僧人。其中景教碑上一名叫“文贞”的波斯僧人还曾在唐朝入仕,荣新江先生对1980年在西安西北国棉四厂职工子弟学校操场出土的波斯人李素及其妻卑失氏的墓志进行了深人研究,揭示出李素家族应是入仕唐朝的一个波斯景教家族。据荣新江先生考证,此人便是1980年西安出土的《大唐故李府君墓志铭》的主人李素,李素的家族“是一个入仕唐朝波斯景教家族”。[135]李素墓志称:“字文贞,西国波斯人也……公则本国王之甥也……祖益初,天宝中衔自君命,来通国好,承我帝泽纳充质子……拜银青光禄大夫检校左散骑……特赐姓李,封陇西郡,因以得姓也。”他指出:李素六子的名字中,都有一个值得注意的“景”字,如李景铣、李景伏、李景亮等,而“景”字是景教徒中最常见的字。以景字命名的大秦寺僧有不少,如景净、景福等。李素曾在司天台任职,曾主持翻译过《幸斯四门经》等天文学经典。此经见于敦煌发现的景教写卷《尊经》所列景教经典目录中,这些景教经典都是大秦寺景教高僧景净在建中、贞元年间所译,正好也是李素组织翻译《幸斯四门经》之时,所以李素诸子以“景”命名,或许暗示着这个家族固有的景教联系。更能说明这一点的是由于李素字文贞的“文贞”就镌刻在《景教碑》侧叙利亚文和汉文对照书写的僧侣名单左侧第三栏,作luka(路加)/文贞。[136]李素家族应为波斯景教徒无疑。不过从志文中可看出,李素诸子均在长安地区和河内道任职,其五子已成为乡贡明经,第六子为太庙斋郎,可见李素一家基本汉化了。波斯大酋长阿罗憾于公元658年出使中国,留职于唐。唐高宗曾派他出使东罗马等国,称职有功,给予将军称号,以95岁高龄死于洛阳,其时为公元710年。近年在洛阳发现了他的墓碑。[137]李素的父亲志皇,任朝散大夫、守广州别驾上柱国,李素即志皇之长子,“受开府仪同三司(从一品)行司天监兼晋州长史翰林待诏上柱国开国公食邑一千户”,并“蒙敕赐妻王氏封太原郡夫人,兼赐庄宅店铺”,在朝廷的地位可谓显赫。李素于元和十二年(817)十二月十七日终于长安静恭里第,享年74岁。元和十四年(819)五月十七日迁殡于万年县浐川乡尚傅村观台里。据卒年和年龄推知,李素生于天宝二年(741),是波斯国王之外甥。这个波斯国王是谁,尚待进一步探讨。与李素墓志同时出土的还有他的继室卑失氏。卑失氏累世门阀,曾祖在唐任右骁卫将军,祖特进守左羽林大将军,父开府仪同三司,守朔方节度衙前兵马使……均失记载。”《元和姓纂》里没有卑失氏,卑失氏应该为突厥人后裔。[138]俾失十囊为突厥人。《新唐书》卷100《契苾何力传》记载:“西突厥阿史那贺鲁以处月、处蜜、姑苏,葛逻禄、卑失五姓叛”。

《新唐书》卷156《李元谅传》记载波斯人在唐朝为官的还有李元谅,官至尚书左仆射、镇国军节度使。另据段成式《寺塔记》今陕西华县有建于德宗贞元五年(789)的李元谅碑。在长安经营珠宝的波斯商人也很有名。《续怪玄录》记载长安西市有“波斯邸”,《册府元龟》台省部记载:“波斯大商贾李苏沙近况香亭子材,以钱一千贯文、绢一千匹赐之”,时在穆宗长庆四年(824)。而碑文所记大施主伊斯“远自王舍之城,聿来中夏”,王舍城即今阿富汗北部马扎里沙里夫以西之巴儿赫。另外,西安西郊出土的唐代《米继芬墓志》云米继芬“其父米国人也。代为君长,家不乏贤?父讳突骑施,远慕皇化,来于王庭,邀至京师,永通国好,公有二男,长曰国进,任右神威军散将,宁远将军。幼曰僧惠圆,住大秦寺。”[139]从铭文中可知米继芬为中亚米国人后裔,其父突骑施以王子作质的身份来长安,其本人继续以质子的身份留居长安。其幼子僧惠圆住大秦寺,大秦寺即景教寺院,可知长安米国人中即有景教徒。由于长安城里有众多的波斯人,所以由波斯传来的祆教、景教、摩尼教就在长安城里建立寺庙。今西安碑林《大秦景教流行中国碑》立于唐德宗建中二年(781)。景教是基督教的聂斯脱利派。贞观九年(635)波斯景教僧人阿罗本到长安,在义宁坊建立“波斯寺”,天宝四年(745)改为大秦寺。碑文中所提到的七八十人都是贞观九年到建中二年间活动在长安的波斯人。[140]值得一提的是,景教在传教过程中亦借助佛教的外衣。如汉译景教经典《志玄安乐经》的笔法、内容,充满佛教净土的色彩,《尊经》则是效法佛教忏悔灭罪的敬礼文。[141]而景教碑文的作者景净还曾与迦毕试(罽宾)高僧般若合译佛经《六婆罗密经》;立于唐建中二年(781)的《大秦景教流行中国碑》重译耶和华为阿罗诃,与佛教中的阿罗汉相近。[142]另外长安城中祆祠、大秦寺(亦称波斯胡寺)与佛寺并立的现象亦存在,如唐仪凤二年(677),波斯王子卑路斯曾请于醴泉坊置波斯胡寺,波斯胡寺即为景教寺,亦称大秦寺,而醴泉坊西北隅本身就立有一处祆教祠。前面提到米继芬的幼子景教徒僧惠圆,其名字本身就带有浓厚的佛教色彩,从另一个方面也说明其传教政策的灵活性与入乡随俗的特征。

2006年5月在洛阳出土的《大秦景教宣元至本经幢记》石刻(图九八),[143]证明了洛阳景教徒的传教活动,说明西安、洛阳是中国内地景教的教区传播中心。

图九八 《大秦景教宣元至本经幢记》石刻

景教《宣元至本经》在敦煌已有残本可互补校勘,林悟殊教授等最近又进行了很深入的研究。[144]

《大秦景教流行中国碑》碑文说:“矮者来而饭之,寒者来而衣之,病者疗而起之,死者葬而安之”。在西方每个基督教堂都设有一个养病之所,并将这一特点也带到了中国。景僧尤以擅长医术闻名,尤其擅长医治眼病。表现了大秦寺对贫困饥寒人士及病人的救助。

《大秦景教流行中国碑》中所记的信众为波斯人和叙利亚人。新出土的洛阳景教经幢,结尾题名中有“大秦寺寺主法和玄应,俗姓米;威仪大德玄庆,俗姓米;九阶大德志通,俗姓康……”从现有资料来看,唐朝景教徒都是来自波斯和中亚的胡人,三夷教徒从职业上看,有相当一大部分为商人。

经幢源于唐代佛教,而在唐代,洛阳的景教徒就采用经幢形式作为记刻手段,可见其对佛教的效法。景教中儒教因素:大力提倡忠君和孝道,《序听迷诗所(诃)经》载:“此三事,一种先事天尊,第二事圣上,第三事父母……第二愿者,若孝父母并恭给,所有众生,孝养父母,恭承不阙,临命终之时,乃得天道为舍宅;[第三愿者,所有众生],为事父母,如众生无父母,何人处生”。[145]洛阳景教经幢中记有“承家嗣嫡。恨未展孝诚,奄违庭训”。“嗣嫡”、“孝诚”等词语明显具有儒家意识色彩,表明此家族虽为胡人但汉化程度已经很深。据统计《大秦景教流行中国碑》文除借助了大量的佛教词语外,还借用了道教术语和中国古典文词,“碑文中出自《诗经》的30多处,出自《易经》的30多处,出自《春秋》的20多处,涉及经书的150多处,涉及史书的100多处,出自子书的30多处,同时还吸取了印度、波斯和叙利亚等国文词多处。”[146]正是因为三夷教不断吸收、融合儒释道的内容,让其更加适合中国皇帝和百姓的心理,才得以在唐代生存和发展。

《长安志》卷10:“(义宁坊)街东之北波斯胡寺。”并注有“贞观十二年(638)太宗为大秦国胡僧阿罗斯立”。《增订唐两京城坊考》“义宁坊”条指出“阿罗斯”应为“阿罗本”。[147]

《唐会要》卷49《大秦寺》“贞观十二年(638)七月,诏曰:‘道无常名,圣无常体,随方设教,密济群生。波斯僧阿罗本远将经教来献上京,详其教旨,玄妙无为,生成立要,济物利人,宜行天下。所司即于义宁坊建寺一所,度僧廿一人。’”

《大秦景教流行中国碑》:“贞观十有二年(638)秋七月,诏曰:‘道无常名,圣无常体,随方设教,密济群生。大秦国大德阿罗本,远将经像,来献上京,详其教旨,玄妙无为,观其元宗,生成立要。词无繁说,理有忘荃,济物利人,宜行天下’。所司即于京义宁坊造大秦寺一所,度僧二十一人。”

《长安志》与《唐会要》和《大秦景教流行中国碑》所记内容可以相互印证。只是《大秦景教流行中国碑》中所记阿罗本为“大秦人”,而《唐会要》中记为“波斯人”。《唐会要》卷49《大秦寺》:“天宝四载(745)九月,诏曰:‘波斯经教,出自大秦,传习而来,久行中国,爰初建寺,因以为名。将欲示人,必修其本,其两京波斯寺,宜改为大秦寺,天下诸府郡置者,亦准此。’”

《大秦景教流行中国碑》刻于德宗建中二年(781),在天宝四载(745)之后,故将阿罗本国属由“波斯”改为“大秦”。表明景教徒对其宗教源自大秦感到荣耀。由以上史料可见义宁坊的波斯胡寺为大秦寺。

《西溪丛语》:”。至唐贞观五年(631),有传法穆护何禄,将祆教诣阙闻奏,敕令长安崇化坊立祆寺,号大秦寺,又名波斯寺……然而根株未尽,宋公言祆立庙,出于胡俗,而未必究其即波斯教法也气”。[148]

穆护特指直接来自波斯的琐罗亚斯德教僧侣,特与火祆教僧侣“祆”区别。[149]《佛祖统记》卷54记载:“初波斯国有苏鲁支,行火祆教,弟子来化中国,唐贞观五年(631),其徒穆护何禄诣阙进祆教,敕京师建大秦寺。”[150]

《唐代景教再研究》中讲道:“景教之在中国,作为一个既没有强大政治背景、又没有广大胡人作为群众基础的宗教,其传教活动明显是针对汉人,更带有纯宗教目的。因此,建寺地址的选择当是全方位的,哪里传教的效果较好,有较多汉人愿意皈依,就在哪里建寺。正因为如此,从现在已发现唐代景教寺院的分布资料看,其与另外两个‘夷教’就有明显的不同。火祆教以西域移民为民众基础,其寺庙多集中在西域胡人聚居的地方,传播的范围殆与西域移民的半径一致;其像中国伊斯兰教的传播那样,有明显的地域性。火祆教僧侣即使在主观上,也没有在中土遍建祠庙的愿望。至于摩尼教,虽有在中土遍立教会的野心,但一直遭到佛教的有力抵制。天宝之前,曾遭受禁断,只被允许在胡人中自行传播。天宝之后,借助回鹘的势力,在中国广建寺庙。但由于受著名商业民族粟特人的左右,其建寺地点的诉求,不唯宗教目的,不取决于该地教徒的数量,而更以商业利益为主,以寺院兼做货栈等用途。是故,商业重镇、交通要道,往往就是其建寺的首选地”。[151]

景教被中国人所接受,也成为中国宗教的一个组成部分。它曾经依附于佛教、道教、儒教,但是依附仅仅是一个不得已的手段,景教徒注重在统治阶级中制造影响,得到来自上层的支持,成为唐代公开流行的一个宗教,使景教最终摆脱了依附的地位。景教在全国各地建立了一些寺院,除了汉译景教经典外,在中国还流传有回鹘文、粟特文、叙利亚文等景教经典。

景教僧人擅长医术,《旧唐书》曾记载景僧崇一为黄帝治愈疾病,受到赏赐。杜环《经行记》记载大秦善医眼科和痢疾,因有“眼科大秦僧”的名称。唐武宗会昌五年(845)实行灭佛政策。《旧唐书》记载:“勒大秦、穆护、袚(祆)三千余人还俗,不杂中华之风。”《新唐书·识货志》记载:“籍僧尼为民……大秦、穆护、祆二千余人。”景教也在禁灭之列,景教的势力无法与佛教相比,因为景教属于外来宗教,故在禁灭时与其他宗教同等对待,只是佛教不久就得到恢复,而景教却湮灭无闻。

【注释】

[1][法]J·P·德勒热(Jean-Pierr Drege)原著,吴岳添译:《丝绸之路——东方和西方的交流传奇》,上海:上海书店出版社,1998年,第34页。

[2]林悟殊:《唐代景教再研究》,北京:科学出版社,2003年,第107页。

[3]张广达:《论隋唐时期中原与西域文化交流的几个特点》,《北京大学学报》1985年第4期。

[4]季羡林:《中印文化关系史论文集》,北京:三联书店,1982年,第323—326页。

[5]张广达:《论隋唐时期中原与西域文化交流的几个特点》,《北京大学学报》1985年第4期。

[6]韩香:《唐代外来宗教与中亚文明》,《陕西师范大学学报》2006年第5期。

[7]《大正新修大藏经》第51册,第324b页。

[8]《高僧传》初集卷1《康僧会传》记载:“先有优婆塞支谦,子恭明,一名越,本月支人,来游汉境。初汉桓灵之世,有支谶译出众经。有支亮,字纪明,资学于谶,谦又受业于亮,博览经籍,莫不精究。”《大正新修大藏经》第51册,第325a页。

[9]《大正新修大藏经》第51册,第346b页。

[10]蔡鸿生:《仰望陈寅恪》,北京:中华书局,2004年,第77页。

[11]林悟殊:《波斯拜火教与古代中国》,台北:新文丰出版公司,1995年,第109页。

[12]贾应逸、祁小山著:《印度到中国的佛教艺术》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第103页。

[13][法]E·于格(Edith Huyghe)著,耿昇译:《海市蜃楼中的帝国:丝绸之路上的人,神与神话》,喀什:喀什维吾尔文出版社,20004年,第136页。

[14][德]克林凯特原著,赵崇民译,贾应逸审校:《丝绸古道上的文化》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994年,第15页。

[15]吕思勉:《两晋南北朝史》,上海:上海古籍出版社,1983年,第1099页。

[16]梁僧佑撰:《释迦谱》卷一,《大正新修大藏经》第五十册,第17a页。

[17][唐]地婆诃罗译:《方广大庄严经》卷10《商人蒙记品》,《大正新修大藏经》第三册《本缘部上》,第601c页。

[18]王素、李方:《魏晋南北朝敦煌文献编年》,台北:新文丰出版公司,1997年,第273页。

[19]陆庆夫:《从敦煌写本判文看唐代长安的粟特聚落》,《敦煌学辑刊》1996年第1期。

[20]于卫青:《从历史交往看祆教的早期发展》,《滨州教育学院学报》2003年第1期。

[21]刘今朝、杨兴礼、艾少伟、刘自亮:《古代伊朗宗教文化特征初探》,《重庆科技学院学报》2006年第2期。

[22][苏]加富罗夫著,肖之兴译:《中亚塔吉克史》,北京:中国社会科学出版社,1985年,第39页。

[23][日]羽田亨著,耿世民译:《西域文化史》,新疆人民出版社,1981年,第14页。

[24]元文琪:《琐罗亚斯德与摩尼教之比较研究》,《世界宗教研究》1997年第3期。

[25]转引自荣新江:《西域粟特移民聚落考》,《中古中国与外来文明》,第21—22页。

[26]张广达、荣新江:《关于和田出土于阗文献的年代及其相关问题》,原刊《东洋学报》第69卷第1、2期,1988年,第66—68页;收入张广达、荣新江:《于阗史丛考》,上海:上海书店,1993年,第77—81页。

[27]蔡鸿生:《论突厥事火》,载《中亚学刊》第1辑,北京:中华书局,1983年,第145—149页。王素:《魏晋南北朝火祆教钩沉》,载《中华文史论丛》第2辑,1985年,第226—227页,《高昌火祆教论稿》,载《历史研究》1986年第3期,第168—188页,《也论高昌“俗事天神”》,载《历史研究》1988年第8期,第110—118页。陈国灿:《魏晋至隋唐河西人的聚居与火祆教》,载《西北民族研究》1988年第1期,第206页;钱伯泉:《从祀部文书看高昌麴氏王朝时期的祆教及粟特九姓胡人》,载《新疆文物》1990年第3期,第93—101页;孟宪实《麴氏高昌祀部班祭诸神及其祭祀制度初探》,载《新疆文物》1991年第3期,第74—79页;林梅村:《从陈硕真起义看火祆教对唐代民间的影响》,载《历史研究》1993年第2期,第140—142页,《从考古发现看火祆教在中国的初传》,载《西域研究》1996年第4期,第54—60页;姜伯勤:《论高昌胡天与敦煌祆寺》,载《世界宗教研究》1993年第1期,第1—18页;林悟殊:《论高昌“俗事天神”》,载《历史研究》1987年第4期,第89—97页;林悟殊:《中亚古代火祆教葬俗》,载张志尧主编:《草原丝绸之路与中亚文明》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994年,第229—237页,《火祆教的葬俗及其在古代中亚的遗痕》,载《西北民族研究》1990年第1期,第61—67页;林悟殊:《20世纪中国琐罗亚斯德教研究述评》,余太山主编:《欧亚学刊》第二辑,北京:中华书局,2002年,第243—265页;荣新江:《祆教初传中国年代考》,载《国学研究》第3卷,北京:北京大学出版社,1995,第335—353页;高永久:《西域祆教考述》,载《西域研究》1995年第4期,第77—84页;张广达:《唐代祆教图像再考——敦煌汉文写卷伯希和编号P.4518之附件24表现的形象是否祆教神祇妲厄娜(Daena)和妲厄娲(Daeva)》,载《唐研究》第3卷,北京:北京大学出版社,1997年,第1—17页。

[28]《吐鲁番出土文书》第二册,北京:文物出版社,1981年,第39页。

[29]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第243—260页。

[30]中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院编:《英藏敦煌文献》第四卷,成都:四川人民出版社,1991年,第53页。唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》(五),北京:书目文献出版社,1990年,第23页。

[31]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第259页。池田温认为此公主为回鹘公主,见氏著《唐研究论文选集》,北京:中国社会科学出版社,1999年,第4—5页。

[32][日]小田义久著,李济沧译:《唐代告身的一个考察——以大谷探险队所获李慈艺及张怀寂告身为中心》,载武汉大学中国三至九研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料——唐长孺教授逝世十周年纪念专辑》第二十一辑,武汉:武汉大学文科学报编辑部编辑出版,2004年,第165页。

[33]上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第18册,上海:上海古籍出版社,2001年,第68页。

[34][日]池田温:《八世纪中叶敦煌的粟特人聚落》,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第九卷民族交通,北京:中华书局,1993年,第143页。

[35]郑炳林:《敦煌地理文书汇辑校注》,兰州:甘肃教育出版社,1989年版,第67—68页。唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献释录》(一),北京:书目文献出版社,1986年,第41—42页。

[36]唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献释录》(一),北京:书目文献出版社,1986年,第13页。

[37]吐鲁番文书整理小组、新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番晋—唐墓葬出土文书概述》,《文物》1977年第3期;王素:《高昌火祆教论稿》,《历史研究》1986年第3期。

[38][唐]张撰,赵守俨点校:《朝野佥载》,北京:中华书局,1979年,第64—65页。

[39]夏鼐:《唐苏谅妻马氏墓志跋》,《考古》1964年第9期,第458—461页;[日]伊藤义教:《西安出土汉、婆合璧墓志婆文语言学的试释》,《考古学报》1964年第2期,第195—203页;W.Sundermann &Th.Thilo,“Zur mittelpersisch-chinesischen Grabinschrift aus Xi’an”,Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 11.3,1966,pp.437—450;J.Harmatta,“The Middle Persian-Chinese Bilingual Inscription from Hsian and the Chinese-Sasanian Relation”,La Persia nel medioevo,Roma 1971,pp.363—376;H.Humbach and Wang Shiping,“Die Pahlavi-chinesische bilingue von Xi’an”,Acta Iranica 28,1988,pp.73—82;刘迎胜:《唐苏谅妻马氏汉、巴列维文墓志再研究》,《考古学报》1990年第3期,第295—305页;林梅村:《唐长安城所出汉文—婆罗钵文双语墓志跋》,《西域文明——考古、民族、语言和宗教新论》,北京:东方出版社,1995年,第251—258页;张广达:《再读晚唐苏谅妻马氏双语墓志》,《国学研究》第10卷,北京大学出版社,2002年,第1—22页。

[40][唐]杜环著,张一纯笺注:《经行记笺注》,北京:中华书局,2000年,第6—10页。

[41][唐]慧超著,张毅笺释:《往五天竺国传笺释》,北京:中华书局,2000年,第118页。

[42][宋]王溥:《唐会要》卷100《波斯国》,上海:上海古籍出版社,2006年,第2118页。

[43][唐]杜佑:《通典》卷40《职官典二十二》,北京:中华书局,1988年,第1103页。

[44][唐]魏征、令狐德棻:《隋书》卷83《西域传》,北京:中华书局,1973年,第1848—1849页。

[45][后晋]刘昫等撰:《旧唐书》卷198《西戎传》,北京:中华书局,1975年,第5305页。

[46][宋]欧阳修、宋祁:《新唐书》卷211下《西域下》“康国”条,北京:中华书局,1975年,第6244页。

[47]徐俊:《敦煌诗集残卷辑考》卷上,北京:中华书局,2000年,第165页。

[48][唐]张 撰,赵守俨点校:《朝野佥载》卷3,北京:中华书局,1979年,第64—65页。

撰,赵守俨点校:《朝野佥载》卷3,北京:中华书局,1979年,第64—65页。

[49][唐]段成式撰,方南生点校:《酉阳杂俎》前集卷10《物异》“俱德建国”条,第98页,北京:中华书局,1981年。

[50][唐]段成式撰,方南生点校:《酉阳杂俎》,北京:中华书局,1981年,第45页。

[51]洛阳文物工作队:《洛阳龙门唐安菩夫妇墓》,《中原文物》1982年第3期。已有学者注意到并且论证了这一问题,参见姜伯勤:《唐安菩墓所出三彩骆驼所见“盛于皮袋”的祆神》,载荣新江主编:《唐研究》第七卷,北京大学出版社,2001年,第55—70页。

[52][北齐]魏收撰:《魏书》卷102,北京:中华书局,1974年,第2281页。《新唐书》也有康国“尚浮图法,祠祆神,出机巧技”之记载,[宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷221,北京:中华书局,1975年,第6244页。

[53][梁]慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷1,北京:中华书局,1992年,第14页。

[54][北宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷221,北京:中华书局,1975年,第6235页。

[55][后晋]刘昫撰:《旧唐书》卷198,北京:中华书局,1975年,第5305页。

[56][北齐]魏收撰:《魏书》卷102,北京:中华书局,1974年,第2262页。

[57]林悟殊:《西安北周安伽墓葬式的再思考》,《考古与文物》2005年第5期。

[58][唐]杜佑撰:《通典》卷193《边防》9,北京:中华书局,1988年,第5256页。

[59][苏联]Б·Г·加富罗夫著,肖之兴译:《中亚塔吉克史》,北京:中国社会科学出版社,1985年,第121页。(https://www.xing528.com)

[60]转引自姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第242页。

[61][唐]令狐德棻撰:《周书》卷50《异域传下》,北京:中华书局,1971年,第920页。

[62][唐]魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷83《西域传》,北京:中华书局,1973年,第1856页。

[63][唐]玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》下,北京:中华书局,2000年,第938页。

[64][后晋]刘昫撰:《旧唐书》卷198《西域下》,北京:中华书局,1975年,第5312页。

[65][北宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷221《西域传》,北京:中华书局,1975年,6258页。

[66][梁]萧子显撰:《南齐书》,北京:中华书局,1995年,第931页。

[67]张庆捷:《隋虞弘墓志考释》,《唐研究》第7辑,北京大学出版社,2001年;林梅村:《稽胡史迹考——太原新出隋代虞弘墓志的几个问题》,《中国史研究》2002年第1期;余太山:《鱼国渊源臆说》,《史林》2002年第3期。罗丰:《一件关于柔然民族的重要史料——隋〈虞弘墓志〉考》,《文物》2002年第6期;周伟洲:《隋虞弘墓志释正》,荣新江、姚孝聪主编:《中外关系史:新史料与新问题》,科学出版社,2004年,第247—257页;杨晓春:《隋〈虞弘墓志〉所见史事系年考证》,《文物》2004年第9期。

[68]齐东方:《虞弘墓人兽搏斗图像及其文化属性》,《文物》2006年第8期。

[69]张庆捷:《太原隋代虞弘墓石椁浮雕的初步考察》,第3—24页;荣新江:《粟特祆教美术东传过程中的转化——从粟特到中国》,第51—67页;郑岩:《青州北齐画像石与入华粟特人美术——虞弘墓等考古新发现的启示》,第73—106页,见巫鸿主编:《汉唐之间文化艺术的互动与交融》,北京:文物出版社,2001年;姜伯勤:《隋检校萨宝虞弘墓石椁画像石图像程序试探》、《隋检校萨宝虞弘墓祆教画像的再探讨》,《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年;张庆捷:《虞弘墓石椁图像中的波斯文化因素》,叶奕良编:《伊朗学在中国论文集》第三集,北京:北京大学出版社,2003年,第237—255页;陈海涛:《胡旋舞、胡腾舞与柘枝舞——对安伽墓与虞弘墓中舞蹈归属的浅析》,《考古与文物》2003年第3期;贺西林:《北朝画像石葬具的发现与研究》,《汉唐之间的视觉文化与物质文化》,北京:文物出版社,2003年,第350—353页。

[70]魏庆征编:《古代伊朗神话》,太原:北岳文艺出版社,山西人民出版社,1999年,第163页。

[71][古希腊]希罗多德著,王以铸译:《历史》,北京:商务印书馆,1985年,第72页。

[72]陈垣:《火祆教入中国考》,载《陈垣史学论著选》,上海:上海人民出版社,1981年,第187页。

[73]蔡鸿生:《林悟殊〈唐代景教再研究〉序》,林悟殊:《唐代景教再研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第3页。

[74][唐]魏征、令狐德棻等撰:《隋书》卷七《礼仪志》,北京:中华书局,1973年,第149页。

[75][唐]杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷40《职官》22,北京:中华书局,1988年,第229页。

[76][宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷46《百官志》一,北京:中华书局,1975年,第1195页。

[77]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第254—260页。

[78]张邦基:《墨庄漫录》卷四,影印四库全书文渊阁本,第864册,第34页。

[79]饶宗颐:《穆护歌考》,《饶宗颐史学论著选》,上海:上海古籍出版社,1993年,第404—441页。

[80]Jes P.Asmussen,X"AASTVANIFT:Studies in Maninchaeism,Copenhagen,1965,PP.149—150.

[81]Samuel N.C.Lieu,Manichaeism in the later Roma Empire and Medienal China,Manchester,Manchester University Press,1985,PP.187—188.

[82]林悟殊:《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第40页。

[83]刘义棠:《维吾尔研究》,台北:正中书局,1975年,第456页。

[84]林悟殊:《摩尼教在回鹘复兴的社会历史根源》,《世界宗教研究》1984年第1期,第143页。

[85][宋]司马光《资治通鉴》卷237胡三省注文,北京:中华书局,1963年,第7638页;《新唐书》卷217《回鹘传》,北京:中华书局,1975年,第6126页。

[86][唐]李肇:《唐国史补》卷下,上海:上海古籍出版社,1979年,第66页。

[87][后晋]刘昫撰:《旧唐书》卷195《回鹘传》,北京:中华书局,1975年,第5208页。

[88][唐]杜佑:《通典》卷四十,中华书局,1984年,第229页注文。[宋]赞宁:《大宋僧史略》卷下同载,但称其为八月十五日,《大正新修大藏经》卷54册,第253页。

[89][宋]王钦若等:《册府元龟》卷971《外臣部·朝贡四》,北京:中华书局,1960年,第11406页。

[90][德]勒柯克著,赵崇民译,吉宝航审校:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,图版1。

[91][德]勒柯克著,赵崇民译,吉宝航审校:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,图版5。

[92]沈福伟撰:《中国与西亚非洲文化交流志》,姜义华主编:《中华文化通志·中外文化交流典》(10—095),上海:上海人民出版社,1998年,第235页。

[93][唐]李肇等:《唐国史补》卷下,上海:上海古籍出版社,1979年,第66页。

[94]孟凡人、赵以雄、耿玉琨编绘,吐鲁番地区文物中心主编:《高昌壁画轶辑》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,第109页,图123。

[95]侯世新:《“胡人”的变迁及其对东西方文化交流的促进》,《文博》2010年第3期。

[96]林悟殊:《回鹘奉摩尼教的社会历史根源》,《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第87—99页;《唐代三夷教的社会走向》,《唐代宗教信仰与社会》,上海:上海辞书出版社,2003年,第363页。

[97][德]克林凯特著,林悟殊译:《古代摩尼教艺术》,广州:中山大学出版社,第46—47页。

[98]杨富学:《回鹘摩尼教研究百年回顾》,《敦煌辑刊》1999年第2期,第105—113页。

[99]马小鹤:《摩尼教的“光耀柱”和“卢舍那身”》,《世界宗教研究》2000年第4期,第104—113页。

[100]林悟殊:《宋元时代中国东南沿海的寺院式摩尼教》,《世界宗教研究》1985年第3期。

[101][德]克林凯特著,林悟殊译:《古代摩尼教艺术》,广州:中山大学出版社,1989年,第49—50页。

[102][德]克林凯特著,林悟殊译:《古代摩尼教艺术》中译本序言,广州:中山大学出版社,1989年,第2—3页。

[103][宋]王钦若等编:《册府元龟》卷971《外臣部·朝贡》4,北京:中华书局,1960年,第11406页。

[104][唐]李肇等:《唐国史补》卷下,上海:上海古籍出版社,1979年,第66页。

[105][宋]王钦若等:《册府元龟》卷999《外臣部·请求》,北京:中华书局,1960年,第11724页。

[106][明]何乔远:《闽书》卷7《方域志·华表山》,福州:福建人民出版社,1994年,第172页。

[107]黄征、张涌泉:《敦煌变文校注》卷5《佛说阿弥陀经讲经文(二)》,北京:中华书局,1997年,第681页。

[108]恩格斯:《布普诺·鲍威尔和早期基督教》(1882,4),《马克思恩格斯全集》第19卷,第333页。

[109][宋]王钦若等编:《册府元龟》卷971,北京:中华书局,第3848页。

[110]艾尚连:《试论摩尼教与回鹘的关系及其在唐朝的发展》,《西北史地》1981年第1期,第34—40页。

[111][宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷51《食货志》一,北京:中华书局,1975年,第1348页。

[112][后晋]刘昫撰:《旧唐书》卷195《回鹘传》,北京:中华书局,1975年,第5207页。

[113][宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷217上《回鹘传》上,北京:中华书局,1975年,第6121页。

[114]参见《陈垣史学论著选》,上海:上海人民出版社,1981年,第138页;刘义棠:《维吾尔研究》,台北:正中书局,1975年,第221—222页。

[115]《佛祖统纪》卷41,《大正新修大藏经》卷49,第378页。

[116]李肇:《唐国史补》卷下“大摩尼议政”,上海:上海古籍出版社,1979年,第66页。

[117]《佛祖统纪》卷41,《大正新修大藏经》卷49,第378页。

[118]《册府元龟》卷999《外臣部·请求》,第12册,第11724页。参见刘昫撰:《旧唐书》卷14《宪宗纪》上,第420页;《唐会要》卷49“摩尼寺”,中册,第864页。

[119]林悟殊:《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第87—99页。

[120][宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷217上《回鹘传》上,北京:中华书局,1975年,第6126页。

[121]《赐回鹘可汗书意》,《李卫公会昌一品集》(丛书集成本初编)卷5,第1册,第30—31页。

[122]陈高华:《摩尼教与吃菜事魔》,《中国农民战争史论丛》第四辑,郑州:河南人民出版社,1982年,第97—106页。

[123]《陈垣史学论著选》,上海:上海人民出版社,1981年,第148—151页。

[124]《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第145—158页。

[125]荣新江:《〈历代法宝记〉中的末曼尼和弥师诃——吐蕃文献中的摩尼教和景教因素的来历》,《藏学研究丛刊——贤者新宴》,北京:北京出版社,1999年,第130—150页。

[126]H J.Klimkeit,Gnosis on the Silk Road:Gnostic Parables,Hymns &Prayers from Central Asia.p.368.

[127]林悟殊:《唐代景教再研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第341页,图版1。

[128]黄夏年:《中国唐代景教的再认识》,敦煌研究院编:《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,西安:世界图书出版公司,1996年,第532页。

[129][宋]姚铱:《唐文粹》卷65舒元舆《唐鄂州永兴县重岩寺碑铭并序》,江苏书局刊本,光绪癸未,第3页。

[130]《大秦景教流行中国碑颂并序》,朱谦之:《中国景教》,北京:人民出版社,1993年,第224页。

[131][德]勒柯克著,赵崇民译,吉宝航审校:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,图版7。

[132]孟凡人、赵以雄、耿玉琨编绘,吐鲁番地区文物中心主编:《高昌壁画轶辑》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,第58页,图40。

[133]李明伟:《关于公元九世纪中叶吐鲁番“景教”壁画的说明》,《中国天主教》2002年第3期,第39页。

[134][日]羽田亨著,耿世民译:《西域文化史》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1984年,第61页。

[135]荣新江:《一个入仕唐朝的波斯景教家族》,载叶奕良编:《伊朗学在中国论集》第二集,北京:北京大学出版社,1988年,第82—90页。

[136]荣新江:《一个入仕唐朝的波斯景教家族》,《伊朗学在中国论集》第二集),北京大学出版社1998年版,第88—89页。

[137]朱杰勤:《中国和伊明历史上的友好关系》,《历史研究》1978年第7期。

[138]李域铮:《西安西郊唐俾失十囊墓清理简报》,《文博》1985年4期。

[139]阎文儒:《唐米继芬墓志考释》,《西北民族研究》1989年第2期。

[140]武伯纶:《唐代长安遗留在西安及其附近的和波斯有关的历史文物》,《西北大学学报》1981年第1期。

[141]林悟殊:《唐代景教再研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第99页。

[142]沈福伟:《中西文化交流史》,上海:上海人民出版社,1987年,第165—168页。

[143]张乃翥:《跋河南洛阳新出土的一件唐代景教石刻》,《西域研究》2007年第1期,第73页,图1、图2。

[144]林悟殊、殷小平:《经幢版〈大秦景教宣元至本经〉考释——唐代洛阳景教经幢研究之一》,《中华文史论丛》2008年第1期。

[145]翁绍军:《汉语景教文典诠释》,北京:三联书店,1996年,第94—95页。

[146]关英:《景教与大秦寺》,西安:三秦出版社,2005年,第6页。

[147][清]徐松撰,李健超增订:《增订唐两京城坊考》卷4《义宁坊》,西安:三秦出版社,2006年,第247页。

[148][宋]姚宽撰,孔凡礼点校:《西溪丛语》卷上《穆护歌》,北京:中华书局,1993年,第42页。

[149]张国刚、吴莉苇:《中西文化关系史》,北京:高等教育出版社,2006年,第200—201页。

[150][宋]志磐:《佛祖统纪》卷54《历代会要志》,《大正新修大藏经》第49册,第474页。

[151]林悟殊:《西安景教碑有关景寺数量词句考释》,《唐代景教再研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第35—36页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。